RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

"Im Königreich Nirgendwom," DvR-Ausgabe

Zukunfts-Novellen aus Menschen von morgen,

Feinde im Weltall?, Arena, Reclams Universum

und Illustrirte Zeitung. Norderstedt:

Books on Demand (DvR-Buchreihe), 293 S.

Die dritte internationale Friedenskonferenz, die, wie die beiden ersten von 1901 und 1907 im Haag im Jahre 192* stattfand, ging zu Ende. Lord Lyell, der Sprecher Englands, hatte noch einmal vor den illustren Vertretern der sechsundvierzig Staaten den Wortlaut der Paragraphen präzisiert, die nach endlosen Verhandlungen definitive Gestalt gewonnen hatten, so den

»§ 7: Sonderbestrebungen eines Einzelstaates, die in irgendeiner Form der allgemeinen Abrüstung widersprechen, sind vor die in Permanenz tagende Konferenz zu bringen.

§ 10: Die internationale Vereinigung der Friedensmächte erhebt Einspruch

1. durch diplomatische Verhandlung,

2. durch allgemeine Repressalien und

3. durch Waffengewalt, falls eine fortgesetzte Verletzung des § 7 zu konstatieren ist.

§ 10a: Bei Eintritt der letzten Eventualität übernimmt der Staat die Führung der internationalen Friedensarmee, der von der Konferenz gewählt wird.

§ 14: Der überwundene Staat verliert für eine von Fall zu Fall zu bestimmende Zeit, mindestens aber auf drei Jahre, das Recht, an den internationalen Konferenzen und Abmachungen teilzunehmen; außerdem verliert er —«

»Ich protestiere!«, rief der Bevollmächtigte des Deutschen Reiches, Professor Ernst, der bekannte preußische Staatsrechtslehrer, den Redner plötzlich unterbrechend. »Nicht das war die Meinung meiner Regierung, als sie sich, durch allerlei Quertreibereien veranlaßt, herbeiließ, auch noch diese dritte sogenannte ›Friedenskonferenz‹ zu beschicken. — Um es zum letztenmal zu wiederholen: unmöglich kann hier für jeden Staat dieselbe haltlose Gleichmacherei in Kraft treten! Nicht jeder Staat hat politisch und geographisch dieselben Vorteile wie der andre. England mit seiner insularen Lage z. B. kann sich mit PreußenDeutschland nicht vergleichen wollen, ohne ein politisches Unrecht zu begehen —«

Der englische und der französische Vertreter riefen dazwischen; aber der hochaufgerichtete weißhaarige Gelehrte fuhr unbeirrt fort, und seine Augen sprühten Blitze hinter den goldgeränderten Brillengläsern:

»Eine Schematisierung aller Staaten nach Wehr und Waffen bleibt ein Unding! Wir haben der Welt in fast einem halben Jahrhundert bewiesen, daß wir unsere Rüstungen nicht zu einer Störung des Friedens benutzt haben —«

»Aber Sie haben sich stets geweigert, abzurüsten!«, rief M. Tartarin, der Sprecher Frankreichs. »Trotz Ihrer Friedensversicherungen ist Ihr Staat das internationale Schreckgespenst geblieben —«

Der Professor wandte sich M. Tartarin voll zu. »Mein Herr Abgesandter«, sagte er, seine Stimme hebend, »wir haben in unserer Geschichte Traditionen, deren wir würdig bleiben wollen! Gewiß haben wir uns geweigert, abzurüsten, und werden uns weigern! Denn die rauhe Welt der Wirklichkeit wird noch immer von der eisernen Notwendigkeit regiert. Wir werden nie mutwillig einen Krieg heraufbeschwören; aber wir werden auch nie eine papierne Entscheidung vom Haager Schiedsgericht in dem Ernstfalle annehmen, wo nach unserm Volksempfinden nur — das Schwert entscheiden kann! Das mag rückständig und barbarisch sein; wir können es nicht ändern. Jedenfalls hat uns unsere Nationalgeschichte in jahrhundertelanger Erfahrung gelehrt, daß ›Ausgebeutet oder beneidet!‹ immer unser Los im Völkerrate war — und daß ›Si vis pacem, para bellum!‹ für uns die Staatsmaxime bleibt. Ist es Ihnen aber in Wahrheit unumstößlicher Ernst mit der Abrüstung, so würde vielleicht Ihr Beispiel vermögen, was alle Doktrin nicht vermochte! Vielleicht ist«, er wandte sich zu Lord Lyell mit einer Verbeugung, »vielleicht ist die Regierung Ihres erlauchten Herrschers bereit, mit einer Abrüstung Ihrer Flotte den erstrebenswerten Anfang zu machen —?«

Lord Lyell erhob sich wieder, sehr kühl, sehr reserviert:

»Englands insulare Lage, die Zahl und Ausdehnung seiner Kolonien bedingen ein absolutes Festhalten an den Grundsätzen, die beim Ausbau seiner Flotte bisher maßgebend waren —«

»Wenn es aber hinfort nach den Beschlüssen einer hohen Konferenz nur noch lauter gute Freunde und getreue Nachbarn in der Welt geben wird — wozu dann die zehn neuen ›Dreadnoughts‹, die im Laufe der letzten Jahre gebaut worden sind? Nicht zu erwähnen der fünf allerneuesten, noch stärkeren ›Dreadnoughts‹, die schon wieder auf Stapel gelegt werden —?«

»Im Namen meiner Regierung kann ich erklären«, wandte sich der Lord in vornehmer Gelassenheit an die Konferenz, »daß von dieser ›allerneuesten‹ Flottenvermehrung in meinem Vaterlande nichts bekannt ist!«

»Wir wissen«, entgegnete ihm Deutschlands Abgesandter, »daß allerdings nicht England diese letzten fünf Riesenschiffe bauen läßt, sondern — Paraguay! Für diesen Abrüstungsmodus sind wir allerdings nicht zu haben. Wir lieben die Aufrichtigkeit —«

Ein allgemeines Gemurmel erhob sich; ja, der Vertreter der Republik San Marino fuhr entrüstet aus seinem karmoisinroten Sessel auf.

»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte Professor Ernst, als sich der Lärm etwas gelegt hatte, »wenn sich einer der Anwesenden getroffen fühlte, und konstatiere gern, daß von einer Unaufrichtigkeit der Regierung von San Marino in meinem Vaterland nichts bekannt ist.«

Erregt setzte sich der erwähnte Abgesandte wieder hin; der Vertreter Frankreichs aber, M. Tartarin, ergriff nach einer kurzen Verständigung mit Mijnheer van Geduldjen, dem Präsidenten der Konferenz, das Wort und sagte nervös:

»Der Verlauf dieser unerfreulichen Debatte beweist wieder, was wir alle leider ja schon längst wissen, daß eben nur an einer Stelle die Hindernisse liegen, die ein gedeihliches internationales Zusammenwirken bisher illusorisch gemacht haben. Sie werden aber mit mir überzeugt sein, meine Herren Abgesandten, daß wir heute nicht mehr den Verhältnissen mit gebundenen Händen gegenüberstehen, wie früher: wir haben seit kurzem als die reifste Frucht unserer Vorverhandlungen die ›Lateinische Allianz‹, die im Ernstfall ein Truppenkontingent ins Feld zu stellen vermag, das von keinem Einzelstaat übertroffen wird —«

»Und wir haben seit gestern abend — die ›Atlantische Union!‹«, setzte Lord Lyell kurz und scharf hinzu, die Augenbrauen hochziehend. Diese wenigen Worte des englischen Bevollmächtigten entfesselten einen Beifallssturm in der Versammlung, der Lord Lyell veranlaßte, hinzuzusetzen: »Den rastlosen Bemühungen Sr. Majestät, meines erlauchten Herrschers, ist es endlich gelungen, das Werk langer Jahre zu einem guten Ende zu führen. Ja — meine Herren, wir sind aus dem unfruchtbaren Stadium der papiernen Vorschläge heraus; wir können nunmehr in Taten reden!«

Abermaliger lauter, minutenlanger Beifall.

Einen Moment noch schwieg der Vertreter Deutschlands — dann sagte er, seine Mappe schließend und den Sessel zurückschiebend:

»Das soeben Vernommene kann für mich, als den Bevollmächtigten Deutschlands, nur e i n e Konsequenz haben. Ich ziehe sie hiermit!«

In eisigem Schweigen verharrten die Mitglieder der Haager Friedenskonferenz, als jetzt Professor Ernst mit einer Verbeugung gegen den Präsidenten den Saal verließ. Gleichzeitig mit ihm stand auch Graf Josefy, Österreichs Vertreter, auf und entfernte sich.

Nur der greise Mijnheer van Geduldjen erhob sich bei ihrem Weggang zum Abschied aus dem Sessel...

Bei einem seiner täglichen Morgenspaziergänge im Berliner Tiergarten wurde der Deutsche Kaiser plötzlich von einem Bittsteller angesprochen, der ihm ein umfangreiches Schriftstück überreichte.

Auf einen Wink des Kaisers, der weitergeschritten war, wollte der Adjutant die Personalien des Mannes feststellen. Seltsamerweise aber blieb der Fremde jetzt völlig stumm. Der Adjutant glaubte nun, es mit einem Taubstummen zu tun zu haben, und machte eine entsprechende Gebärde. Der Bittsteller blieb bei seinem stereotypen Lächeln.

Noch einmal sprach der Adjutant ihm ins Ohr und faßte ihn dabei unwillkürlich am Ohrläppchen.

Da geschah etwas Unerwartetes: das Ohrläppchen samt dem ganzen Ohr blieb dem entsetzten Adjutanten in der Hand.

Ein Ausruf der Bestürzung entfuhr ihm, den auch der Kaiser vernahm, der nun verwundert zurückkehrte und das kuriose Malheur erfuhr. Man untersuchte nun genauer und entdeckte im Kopfe des Mannes, da, wo das Ohr gesessen hatte, eine Öffnung, durch die ein — Mechanismus sichtbar wurde.

Der Mann war ein Automat!

»Das ist ja ein Meisterstück der Mechanik«, sagte der Kaiser — »ähnlich den berühmten Droz'schen Androiden. Das macht mir dieses Bittgesuch, wenn es ein solches ist, allerdings sehr viel interessanter —«

Er wog das dickleibige Konvolut in der Hand.

»Geruhen Majestät zu bestimmen, was mit dem Automaten geschehen soll!«, meinte der Adjutant, der die einohrige, immer gleichmäßig lächelnde Figur immer noch mißtrauisch von der Seite ansah.

»Ja, Falkenried — da bin ich selbst im Zweifel! Vielleicht, wenn Sie ihn bis zum Automobil trügen?«

Aber der Automat ersparte dem Adjutanten die Sorge um seinen Transport. Der leichte Frühjahrsmantel, der seine Gestalt einhüllte, begann sich plötzlich zu blähen, wie vom Winde gepackt; flügelartig breitete sich die Pelerine auseinander, von den ausgestreckten Armen getragen.

Er erhob sich — erst wenige Zoll vom Erdboden — dann setzte sich ein innerer Mechanismus plötzlich mit einem hellklingenden Surren in Tätigkeit; nun stieg er senkrecht in die Höhe — über die Baumwipfel hinaus — dann wandte er sich, halb nach vornüber geneigt, wie ein Riesenvogel langsam mit den Flügeln schlagend, südwestwärts, immer höher und höher in den Morgenhimmel hineinsteigend.

Der Kaiser und sein Adjutant standen starr vor Verwunderung.

Jetzt machte der Kaiser das Schriftstück auf.

Nur einen Blick warf er auf die mit Formeln und Figuren bedeckten Bogen — dann ergriff er den Arm seines Begleiters.

»Schnell — das Auto! Zum Schloß! Den Mann kann ich brauchen!« — — —

Am Nachmittag des nämlichen Tages schon stand der Konstrukteur des kunstvollen Flugautomaten vor dem Kaiser.

Es war eine gedrungene, eher untersetzte als große Gestalt, in einem unbestimmten Alter. Sein Haar und sein kurzgehaltener Vollbart gaben ihm ein Aussehen, zu dem das Gesicht mit den rätselhaften, von großen Entbehrungen oder von Geistesanstrengung zeugenden Zügen nicht zu stimmen schien. Das Interessanteste an ihm aber waren seine Augen; scharf und sicher, beinahe nie von den Wimpern beschattet, blickten sie unter einer mächtigen Stirn hervor, als ob sie, wie die eines Königs der Lüfte, gewohnt seien, immer bergetief herabzublicken.

»Herr Draco«, redete ihn der Kaiser an, ihm die Hand reichend — »ich habe Ihre Zeichnungen und Berechnungen mit großem Interesse studiert. Erzählen Sie mir von Ihrem Leben und Schaffen! Sie sind von deutscher Herkunft?«

»Ja, Majestät. Mein Vater wanderte von hier aus und ging nach Australien — zur Zeit des Goldfiebers, nicht um Gold zu suchen, sondern um dem Druck elender heimatlicher Verhältnisse zu entgehen. Er erwarb eine große Farm um billiges Geld — sie waren damals halb umsonst zu haben; denn alles ging auf die Goldsuche — legte eine ausgedehnte Schafzucht an und wurde bald ein reicher Mann. Er heiratete eine Deutsche und begann nun, das große Problem seines Lebens in Angriff zu nehmen: das Problem des Fluges! Immer, wenn ich von der Stätte meiner Studien ins Elternhaus zurückkehrte, fand ich in seinen Konstruktionen — er hatte seine aeronautische Werft auf einer kleinen herrenlosen Insel im australischen Archipel aufgeschlagen — neue, geniale Fortschritte. Längst war die Leidenschaft des Vaters auch die meine geworden, und kurz vor seinem Tode konnte ich ihm noch die Entdeckung mitteilen, die mir eines Tages, wenn auch nach unablässigen Studien, doch wie ein Geschenk des Himmels zufiel: die Veränderung der Gravitation durch Beeinflussung des Weltäthers! Fieberhaft arbeitete ich an einem neuen Modell auf der Basis meiner Entdeckung. Es gelang mir; meine erste Probefahrt im Luftmeer war seine letzte Freude. Sterbend nahm er mir das Versprechen ab, seine und meine Erfindungen nur dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wenn dies im Dienste seines und meines Vaterlands geschehen würde. Deshalb, Majestät, stehe ich hier!«

»Ich danke. Aus Ihren schriftlichen Darlegungen habe ich ersehen, daß Sie das Flugproblem in ganz anderer Art gelöst haben, als die Flugtechniker unserer Tage. Wenn ich Sie recht verstehe, so ist Ihre Konstruktion die eines verbesserten Aeroplans —«

»Ja, Majestät — aber eines Aeroplans, bei dem die emportreibende Kraft eine immerwirkende Kraft unserer Erde selbst ist.«

»Und diese Naturkraft, lieber Draco?«

»Ist eine negative Beanspruchung der Schwerkraft.«

»Sie nannten es vorhin: die Veränderung der Gravitation durch Beeinflussung des Weltäthers!«

»Ja, Majestät — oder, um die Sache mehr nach ihrer konstruktiven Seite zu fassen: die Herstellung eines Ätherdruckminimums für die Flugbahn meines ›Draco‹«

»Ich möchte eine Probe sehen!«

»Majestät haben zu befehlen.«

»Apropos —«, unterbrach sich der Kaiser lächelnd, »eigentlich habe ich ja schon eine solche heute früh an Ihrem wunderbaren Automaten im kleinen vor Augen gehabt!«

»Ein kleines Modell meiner Erfindung, in einen Automaten eingebaut, um mir das Interesse und das Wohlwollen Ew. Majestät auf dem einfachsten und kürzesten Wege zu gewinnen.«

»Ist Ihnen gelungen, wenn Sie auch meinem Adjutanten einen Schreck mit dem abgerissenen Ohr eingejagt haben —«

»Ich weiß es, Majestät; ich stand, von einem Baume gedeckt, ganz in der Nähe.«

»Es sah famos aus, als der Einohrige sich so in die Lüfte hob. Sagen Sie, wo ist er geblieben?«

»Er — fliegt noch, Majestät, und wird fliegen, bis die Einflüsse der Witterung und der Kälte in den oberen Luftschichten seinen aus Wachs und Kautschuk gebildeten Leib zerstört haben —«

Der Kaiser schwieg ein Weilchen, dann sagte er:

»Und nun richte ich an Sie die Frage, weshalb Sie gerade den jetzigen Zeitpunkt gewählt haben, um Ihr altes Vaterland mit Ihrer Erfindung bekannt zu machen?«

Dracos von Natur ernstes, verschlossenes Gesicht wurde noch um einen Schein düsterer, als er jetzt entgegnete:

»Gestatten Majestät, daß ich ganz frei und rückhaltlos rede?«

»Sprechen Sie frei!«

»Mein Drachenflieger, der mich seit Jahren unbemerkt über Länder und Meere hinwegträgt, hat mir Dinge verraten, die mir wichtig genug erscheinen, dem Deutschen Kaiser in erster Linie offenbart zu werden. Wenn Majestät dabei vielleicht meinen Worten nicht glauben, Ihren Augen —« er entnahm einer Ledermappe eine Reihe von Photographien — »werden Majestät glauben müssen!«

»Was für Aufnahmen sind das? — Woher stammen sie?«

»Es sind von mir aufgenommene Momentphotographien aus der Vogelperspektive, und sie stammen sämtlich aus einem von der Schiffahrt völlig unbesuchten Winkel des Atlantischen Ozeans.«

»Ich sehe«, sagte der Kaiser, »Schlachtschiffe, Panzerschiffe vom allerneuesten Typ!«

»Leider ist die Nationalität der Schiffe nicht zu erkennen«, bemerkte Draco, »sämtliche Kennzeichen und Flaggen sind entfernt —«

»Ich erkenne sie aber trotzdem«, sagte der Kaiser, den Ton seiner Stimme ändernd.

Draco reichte ihm noch einige andre Bilder mit den Worten:

»Dann werden Majestät auch diese Phasen eines Massenangriffs in rechter Weise zu deuten vermögen?!«

Der Kaiser sagte nichts; aber sein scharfer Blick ruhte auf den verräterischen Photographien. Es wurde ganz still in dem Studierzimmer... Endlich brach der Kaiser das Schweigen:

»Die Bilder stammen aus neuester Zeit?«

»Das, was Majestät betrachten, ist — vorgestern aufgenommen —«

Wieder eine kleine Pause; dann aber sagte der Kaiser, sich voll zum Erfinder wendend:

»Meinen kaiserlichen Dank, Meister Draco! Sie haben dem Vaterlande und Ihrem Kaiser einen großen Dienst erwiesen. — Soviel für jetzt! Und nun: wann kann die Probefahrt mit Ihrem ›Draco‹ stattfinden? Heute nacht?«

Draco nickte. »Heute nacht! Morgens zwei Uhr kann mein Flugapparat hier im Hofe Ihres Schlosses zur Fahrt bereit liegen —«

»Am liebsten käme ich selbst mit als mein eigner Informator — indessen, es wird sich schwer machen lassen — absolut geheim muß alles vor der Hand bleiben — nun, wir werden sehen! Auf jeden Fall wird einer meiner Vertrauten heute nacht um zwei Uhr zur Fahrt bereit sein. Auf Wiedersehen, Meister!« — —

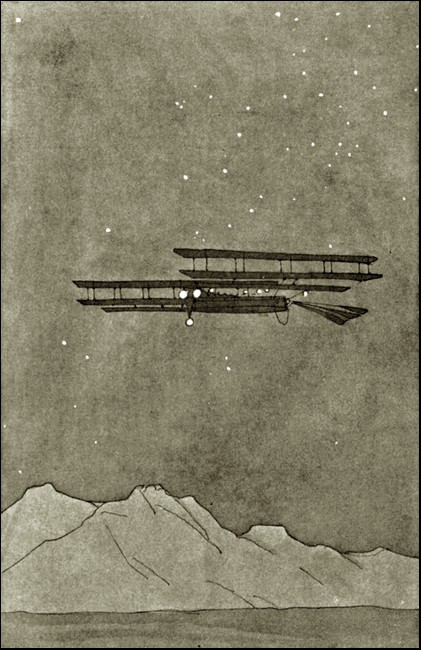

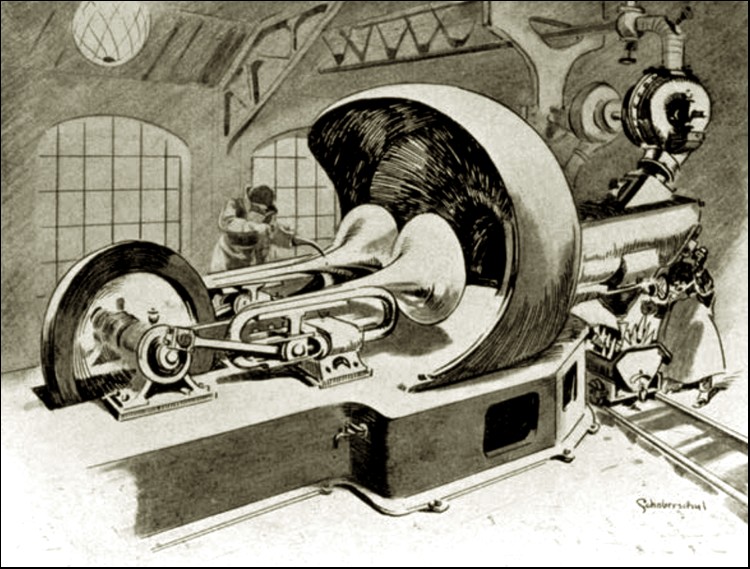

In der ersten Morgenfrühe des nächsten Tages lag der ›Draco‹ im Hofe des Schlosses zur Orientierungsfahrt bereit. Ohne Aufsehen hatte ihn sein Erfinder in der mondlosen Nacht hierher bugsiert. — Es war ein rätselhafter Bau; auf den ersten Blick schon frappierte das Solide, Stabile und doch Leichte in der Konstruktion, namentlich die äußerst kompendiös gebauten Motoren der Vor- und Rückwärtsbewegung. Das Wunderbarste aber waren die Kompensoren, jene geheimnisvollen Apparate zur Beeinflussung der Erdschwere, seltsame, riesigen Magneten ähnliche Gebilde, in deren Kraftfeldern funkensprühende Scheiben rotierten. — Nur zwei Männer saßen im Flugschiff: am Steuer Draco, an der Maschine sein Assistent Auxil.

Ein Lichtschein fiel aus einer kleinen Pforte. Zwei in Wettermäntel gehüllte Gestalten traten heraus und gingen auf den »Draco« zu. Eben schlug eine Uhr zwei.

Ein kurzer Anruf! — Eine Falltreppe fiel herab. Die beiden Männer stiegen die wenigen Stufen zum Flugschiff hinan.

»Im Namen des Kaisers!«, sagte der vorderste der beiden.

»Willkommen zur Fahrt!«, klang die Antwort aus dem Schiff.

Die zwei näherten sich Draco am Steuer. Ein Lichtmeer überflutete nun einen Augenblick lang den ganzen Bau mit sonnenhellem Glanze.

In diesem Moment ließ Draco das Steuer los und verneigte sich.

»Majestät wollen selbst —?«, flüsterte er.

»Nicht Majestät, lieber Draco — sondern der — Graf d'Urville, was Sie nicht vergessen wollen — für alle Fälle!«, war die Antwort des vordersten.

Draco verbeugte sich.

»Und hier — mein Begleiter, der Adjutant vom Dienst, der schon gestern früh im Tiergarten Zeuge Ihrer Erfindung war — Falkenried!«

Der junge Adjutant grüßte militärisch. Dann wandte er sich lächelnd zu dem regungslos an der Maschine stehenden Auxil und faßte ihn am rechten Ohr —

»Diesmal sitzt es fest!«, sagte er dann, während »Graf d'Urville« sein drolliges Beginnen mit einem vergnügten Lachen begleitete.

»Auxil — mein Maschinist, Herr Adjutant! Ein wirklicher Mensch und auch nicht — schwerhörig.« — Dann wandte sich Draco an den »Grafen«,

»Erwarten Majestät noch jemand zur Begleitung?«

»Weder die Majestät noch Graf d'Urville. Wir können abfahren!«

»Wie Sie befehlen, Herr Graf!«

Ein Wink zum Maschinisten.

Ein helleres Blitzen und Leuchten brach aus dem Kompensor. Erst langsam, dann schneller und schneller stieg der Flugdrache in die Höhe — umschrieb, wie ein riesiger Raubvogel, mehrere immer größer werdende Kreise und schoß dann wie ein Projektil, in zirka 1000 m Höhe sich haltend, in nordwestlicher Richtung davon.

Drei Stunden später. — In ungefähr 1000 m Höhe — im lichten Blau — über jenem verlorenen Winkel des Atlantischen Ozeans an Bord des »Draco«.

Unbeweglich, die Kraft seiner Propeller bremsend, hält das Flugschiff über der weiten Wasserfläche.

Von der Erde aus ist dieser im Äther schwimmende Punkt völlig unsichtbar. Aber die Bewohner dieses »Pünktchens« erblicken mit ihren Relieffernrohren jede kleine Einzelheit unter ihnen auf dem Wasser!

Infolge einer optischen Täuschung erscheint die in stumpfem Silberglanze schimmernde Ozeanfläche ausgehöhlt, wie ein metallenes Riesenbecken, in dem die großen und kleinen Panzerschiffe der »Atlantischen Union« wie das harmlose Spielzeug eines Riesenknaben schwimmen.

Und welches Leben gewinnt dieses Bild, als alle Schiffe sich plötzlich nach einem bestimmten Plane zu einem Flottenmanöver gruppieren! So fesselnd ist dies prompte und schnelle Manövrieren der gepanzerten Kolosse, dies Ab- und Einschwenken in die Gefechtslinie, dieses Anrücken gegen einen markierten Feind! — daß der junge Adjutant bei einem besonders gelungenen Vorstoß der fünf größten Panzerschiffe ein halblautes: »Bravo!« nicht zurückhalten kann.

»Ja, Falkenried — ›Bravo!‹ möchte ich auch ausrufen; denn die Sicherheit und Präzision dieser Flotte ist bewundernswürdig! — wenn ich nicht wüßte, daß sich das Spiel da unten im blutigen Ernste gegen uns wenden soll!«, sagte der Graf d'Urville ernst — und dann, sich zu Draco wendend:

»Ich verstehe, daß dieser Anblick Sie veranlassen mußte, mich aufzusuchen, Meister Draco! — Glauben Sie, daß es mich namenlose Überwindung kostet, hier noch immer tatlos zuschauen zu müssen, wie ein unbeteiligter Zuschauer aus einer FestspielLoge, indessen da unten schon die ehernen Würfel zu rollen beginnen, die Deutschlands Schicksal entscheiden! — Durch unsere Vertrauensmänner sind wir informiert, daß seit der letzten — dritten — Friedenskonferenz, von deren Beschlußfassungen sich Deutschland im Interesse seiner Selbständigkeit zurückziehen mußte, etwas gegen uns im Werke ist — und da unten üben die Schiffe der ›Atlantischen Union‹ den Tanz ein, mit dem sie uns zu überraschen gedenken! — Nun — überraschen soll man uns nicht; aber es wird ein Kampf werden gegen eine Welt in Waffen — doch was ist das? Was kommt dort oben — hier schräg über uns?«

Der Graf d'Urville deutete bei diesem plötzlichen Ausrufe auf einen Punkt im wolkenlosen Äther. —

Was kam da — gespenstisch grau — wie ein Riesenschatten aus den Tiefen des Weltenraumes?!

Der Graf ergriff den Arm Dracos —

»Wir sind verraten — das Geheimnis Ihrer Erfindung ist entdeckt und übertroffen! Sehen Sie: da kommt ein Flugschiff, dem Ihrigen ähnlich — aber ein Riese im Vergleich zu unserm!«

Draco blieb stumm: nur sein Blick haftete fest auf dem heransausenden Aeroplan, indes er den »Draco« schnell höher und höher steigen ließ —

»Sehen Sie! Da erscheinen plötzlich noch mehr solcher ›Riesen-Dracos‹ — eins — zwei — vier — acht — da! dort! Immer mehr! Eine ganze Drachenflotte! — Was gedenken Sie nun zu tun?«

Draco schwieg noch immer.

Noch einen Blick warf der Graf d'Urville auf die heransausenden Aeroplane — dann wandte er sich in ernster Bewegung an den ruhig das Steuer haltenden Erfinder.

»Draco! Sie wissen mehr, als Sie mir bisher vertraut! Lösen Sie das Rätsel — wenn ich nicht schließlich glauben soll, daß Sie mich hier herauf in 2000 m Höhe in Ihren Flugapparat gelockt haben, um mich denen da oben auszuliefern! — Ich gestehe, daß ich einen Moment diesen Verdacht gehegt habe —«

Dracos ernstes Antlitz wurde plötzlich hell, als er jetzt erwiderte:

»Majestät! — Gestatten Sie mir hier oben im freien, reinen Äther diese offene Anrede! — Majestät, ich mußte es auf diesen Verdacht gegen mich ankommen lassen, wenn ich meinen — unseren — Plan zu Ende führen wollte! — So hören Sie denn: nicht den Deutschen Kaiser will ich den herankommenden Aeroplanen da oben ausliefern; — sondern umgekehrt: diese ganze Drachenflottille will ich dem Kaiser und dem deutschen Vaterlande ausliefern — als ein Geschenk, Majestät, das ich im Laufe dieser letzten Jahre im stillen Auftrage einer Vereinigung reicher Deutscher Australiens und seiner Inseln auf meiner verborgenen Werft in der Südsee gebaut habe, um unserm Volke eine Waffe in die Hand zu geben, mit der es die Feinde da unten jederzeit im Zaume halten kann!«

Bei Dracos letzten Worten war das Flugschiff immer höher und höher gestiegen jetzt schwebte es mitten im Kreise der riesigen Aeroplane, die es wie eine Schutzmauer umgaben. —

Wie um dieses bedeutungsvolle Schauspiel den Blicken der Erde zu verbergen, hatte sich ein dichtes Wolkenmeer aus weißen Kumuluswolken unter den Flugdrachen gelagert, dessen wunderbar phantastische, ewig bewegliche Formen im Strahle der Morgensonne wie ein Meer aus flüssigem Golde schimmerten...

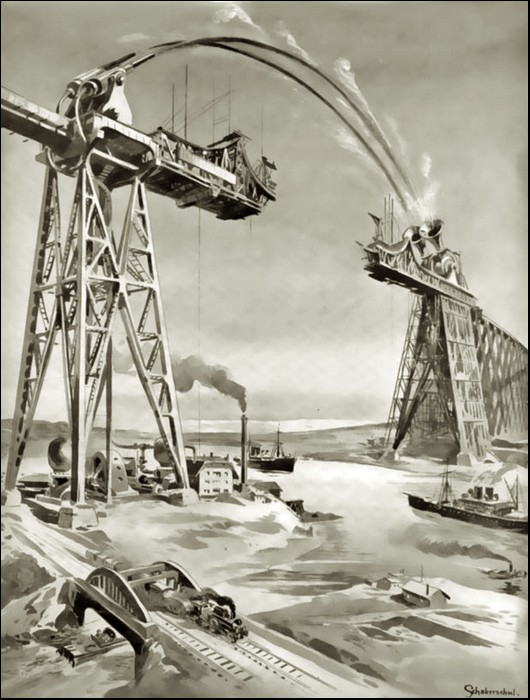

In keilförmiger Schlachtordnung dampften die hundert Schiffe der »Atlantischen Union« an einem trüben Herbstmorgen — von Norden kommend auf die friedliche deutsche Küste zu, an den Seiten flankiert von den riesigen »Dreadnoughts«, — Schon kam das erste deutsche Feuerschiff in Sicht.

Nun mußte man auf deutscher Seite den heranrückenden Feind signalisiert haben! Aber nirgends war eins der deutschen Panzerschiffe zu entdecken.

Es schien, als sollte die Überrumpelung der deutschen Nordseeküste eine vollkommene werden. Ohne von einem Hindernis aufgehalten zu werden, gelang es, die Feuerlinie der englischen Flotte bis in Seehöhe des Neuwerker Leuchtturms vorzuschieben.

Man lag den Küstenforts von Kugelbaake und Grimmerhörn nun gerade gegenüber. Sie waren, wie man wußte, erst neuerdings mit den Kruppschen 42,6 cmGeschützen versehen worden.

Keine Regung des Feindes! Aber man würde ihn zwingen, seine verkappten Panzerbatterien zu demaskieren: um 9 Uhr 20 Minuten schleuderte eins der riesigen ArmstrongGeschütze auf dem »Horror«, dem neuesten Panzerschiffe der letzten DreadnoughtKlasse, eine Granate an Land...

Man sah mit dem Fernrohr, wie das explodierende Riesengeschoß die mächtigen Erdwälle vor dem Fort aufriß — aber noch immer erwiderte keine der deutschen Küstenbatterien das Feuer.

Wagten die Deutschen überhaupt nicht, gegen die riesige Übermacht ihre Kraft zu versuchen? Eine neue unüberwindliche Armada war's, die da herankam. — — —

Längst aber hatten die an der deutschen Nordseeküste in See versenkten Unterseemikrophone das Herannahen der »Armada« signalisiert; lange, lange vorher, ehe die Schiffe der »Atlantischen Union« die deutsche Küste in Sicht bekamen, hatten die riesigen Stahlmassen der »Dreadnoughts« in ihrer Induktionswirkung auf die im Wasser ausgelegten Stromspulen sich auf den Marineämtern registriert! Und an ihren Riesengeschützen in den mächtigen Panzertürmen der Küstenforts bei Cuxhaven standen die Artilleristen, zum Feuern bereit.

Warum aber diese unheimliche, tatenlose Ruhe und Leere auf der See, die nun auch dem feindlichen Admiral verdächtig erschien, so daß er durch Flaggensignal die einzelnen Kommandanten der Geschwader auf seinem Flaggschiff zusammenrief? —

Der englische Admiral hatte Sondierungsfahrten der Unterseeboote an der deutschen Küste angeordnet, indessen das Gros der Flotte die Maschinen stoppte. Abermals flogen einige Granaten gegen die Küste; abermals o h n e Erwiderung!

Das hatte man sich nicht träumen lassen! Wo blieb der Riesenkampf zwischen Panzerschiff und Küstenbatterie, wie ihn die Fachliteratur so anschaulich als Zukunftsbild geschildert hatte?

Und nun?! —

Der Beamte am MarconiApparat auf dem englischen Flaggschiff erhielt in diesem Augenblick ein drahtloses Telegramm aus — London, das er erst eine lange Weile starr ansah, ehe er dessen Sinn überhaupt faßte; dann aber flog er damit aus der Kajüte zum Kapitän. —

Der Kapitän, unwirsch über die Störung — er war ein alter Seebär und der letzte aus einer Reihe von stolzen Seeleuten, deren Urahn schon unter Franz Drake Kompaß und Sextant gehandhabt — riß dem vor Aufregung zitternden Mann das Schriftstück aus der Hand.

Und auch er las die sonderbare Depesche, rieb sich die Augen, faßte sich an den Kopf, las sie abermals — dann aber eilte er, so schnell ihn seine Seemannsbeine tragen wollten — zum Kommandanten, gefolgt von dem MarconiTelegraphisten!

Der Kommandant der vereinigten Flotte der »Atlantischen Union«, Sir John Highblown Esq., las das Telegramm — las es abermals — halblaut, so daß die beiden andern seinen unglaublichen Wortlaut nochmals zu hören bekamen:

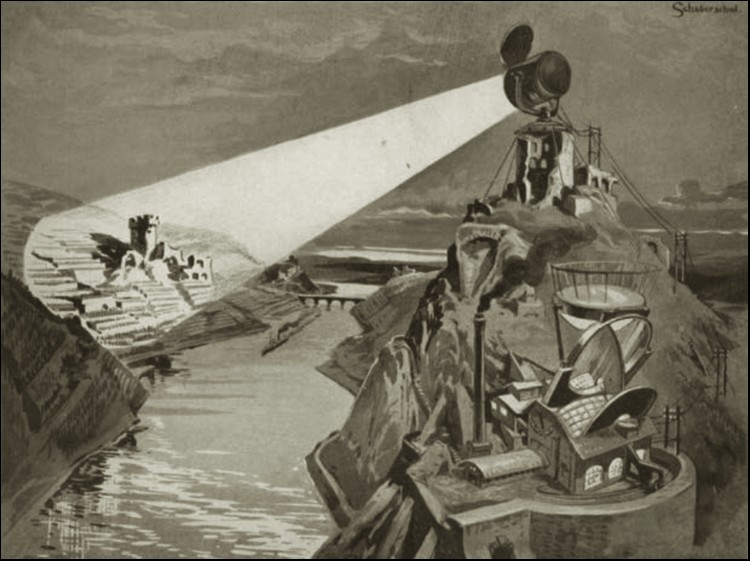

»FLOTTILLE VON FLUGSCHIFFEN SOEBEN ÜBER LONDON ERSCHIENEN! KÖNIGLICHER PALAST BEDROHT! VERSUCHE, SIE DURCH KANONENSCHÜSSE ZU VERTREIBEN, ERFOLGLOS! GROSSE BESTÜRZUNG! UM 9 UHR 20 FIEL DIE ERSTE BOMBE AUS DER LUFT! BEVÖLKERUNG FLÜCHTET.«

Und drei Minuten später brachte der zweite Telegraphist der Marconistation eine zweite drahtlose Depesche aus der Kabine der Elektriker. — Sie lautete:

»GRÖSSTES DER FLUGSCHIFFE SOEBEN AUF DEM KÖNIGLICHEN PALAST GELANDET. ABTEILUNGEN DEUTSCHER TRUPPEN BESETZEN DAS GEBÄUDE! IMMER NEUE FLUGSCHIFFE ERSCHEINEN, MIT SOLDATEN BEMANNT! FURCHTBARE PANIK!«

Zehn Minuten später kam das dritte Marconitelegramm. Es war in — deutscher Sprache abgefaßt und meldete:

»IM AUFTRAGE SR. MAJESTÄT DES DEUTSCHEN KAISERS:

SE. MAJESTÄT DER KÖNIG VON GROSSBRITANNIEN UND IRLAND IST IN UNSERER MACHT. WIR LIEFERN IHN NUR AUS, WENN:

1. DIE FLOTTE DER ›ATLANTISCHEN UNION‹ SOFORT NACH EMPFANG DIESER DEPESCHE DIE DEUTSCHEN GEWÄSSER VERLÄSST — WENN

2. DIE REGIERUNG SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS VON GROSSBRITANNIEN UND IRLAND DER DEUTSCHEN REGIERUNG AUFRICHTIGE UND UNANFECHTBARE BEWEISE DAFÜR GIBT, DASS DIE ›ATLANTISCHE UNION‹ VON HEUTE AN AUFGEHÖRT HAT ZU EXISTIEREN — WENN

3. DIE REGIERUNG SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS VON GROSSBRITANNIEN UND IRLAND SICH UNTER AUSREICHENDEN GARANTIEN VERPFLICHTET, DIE FÜNF NEUEN ›DREADNOUGHTS‹ ABGRÜSTET ALS KABEL- UND EXPEDITIONSSCHIFFE IN DEN DIENST DES INTERNATIONALEN VERKEHRS ZU STELLEN.

SOLLTE DIESES ULTIMATUM NICHT DIE GEBÜHRENDE WÜRDIGUNG FINDEN, SO BEGINNT BINNEN ZWANZIG MINUTEN DAS BOMBARDEMENT LONDONS — WIE WIR ÜBERHAUPT BISHER JEDE GEGEN DIE DEUTSCHE KÜSTE GESCHLEUDERTE GRANATE MIT EINER EBENSOLCHEN VOM BORD UNSERES FLUGSCHIFFS QUITTIERT HABEN.

DIE FRIEDENSDRACHEN.

GEZ. DRACO.«

Die Schlachtflotte H. M. von England zog es vor, umzukehren. So schnell geschah dieser Rückzug zur Rettung Londons und seines gefangenen Herrschers, daß Sir John Highblown total vergaß, den Schiffen seiner übrigen Verbündeten die nötigen Befehle zu signalisieren.

Indes schwenkten auch diese alle nach dem Beispiele ihres Verbündeten in Kiellinie ein und dampften zurück in die freie See...

Wohl wagte, als die heimatliche Küste AltEnglands wieder der zurückkehrenden Flotte sichtbar wurde und man von den Decks aus die wie eine Wetterwolke über der Hauptstadt hängende Drachenflottille sichtete, ein alter englischer Kanonier, sinnlos vor Wut über den ruhmlosen Heimzug der stolzen Flotte, den Lauf eines Geschützes auf die graue Unheilswolke droben zu richten und — ehe ihn jemand zu hindern vermochte — abzufeuern!

Aber das riesige Geschoß schien alle seine Flugkraft verloren zu haben; die ballistische Kurve seiner Bahn knickte kurz um — wie ein harmloser Ball sank es herab. — Denn um die Flugdrachen zog sich ein unsichtbarer Schutzmantel, in dessen Zone die Gesetze der Erdschwere vom Weltäther beeinflußt wurden.

Und auch die übrigen Punkte der »Kapitulation von London« wurden erfüllt, um so mehr, als man auch aus den englischen Kolonien das Erscheinen der Riesendrachen meldete... —

Seit diesem Erfolg der »Friedensdrachen« haben die Friedenskonferenzen im Haag viel an Ansehen verloren, und man überläßt höflich jedem Staate selbst das Hausrecht in seinen Grenzen. Auch Mijnheer van Geduldjen hat schließlich die Geduld verloren, uferlosen Verbrüderungs- und Abrüstungsverhandlungen zu präsidieren...

Aber dafür haben sich die deutschen »Friedensdrachen« recht erfreulich vermehrt, und selbst die allergrößten »Dreadnoughts« ducken ihren Vordersteven tiefer ins Meer, wenn eines der fliegenden, pfeilschnellen und unverwundbaren Wundergeschöpfe Meister Dracos am Horizont erscheint.

Ich habe einen Freund. — Der L e s e r wird sagen, das sei nichts so Besonderes, daß man damit ein so wichtiges Etwas wie eine Erzählung beginnen dürfte; aber — mit seiner Erlaubnis: ohne diesen Freund hätte ich an jenem schönen Junitage des Vorjahres meinen Spaziergang nach T e g e l nicht unternommen, und ohne diesen ominösen Spaziergang hätten wir beide das seltsame, unglaubliche Abenteuer nicht erlebt, und ohne dies Erlebnis hätte ich keine Veranlassung, die folgende Geschichte zu erzählen.

Man sieht also, daß ich mit meinem Freunde Hintze beginnen muß, wenn ich überhaupt einen Anfang finden will — und der L e s e r wird meinem Freunde schon aus diesem Grunde seine freundliche Gesinnung nicht versagen; also:

Ich habe einen Freund, mit dem ich häufig große Wanderungen unternehme; nur muß man dabei nicht an die Fortbewegung des Körpers durch eigene oder fremde Kraft denken. Die weitesten Wanderungen haben wir meistens unternommen, wenn unser körperliches Ich sich gar nicht im Raume bewegte, also wenn wir ruhig nebeneinander am Tische saßen.

»Mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke;

Frei schwing' ich mich in alle Räume fort —

Mein unermeßlich' Reich ist der Gedanke«

konnte cum grano salis ein jeder von uns von sich sagen.

»Gedankenwanderer« sind wir, l i e b e r L e s e r , mein Freund und ich. Mutter Natur hat unsere Wesen aus einer glücklichen Mischung empirischer und spekulativer Kräfte zusammengebraut, und wenn die Morgenstunden unserer Tage der ernsten, strengen Wissenschaft dienen, so feiern wir häufig dafür die Abende um so heiterer im Reiche lustiger und luftiger Phantasien.

Aber gerade die kuriose Mixtur in unserem Wesen bringt es mit sich, daß unsere phantastischen Ausflüge immer dann am weitesten führen, wenn wir vorher recht ernste, rein wissenschaftliche Probleme miteinander verhandelt und an der Hand der Minerva eine Höhe erstiegen haben, von welcher der Geist Umschau halten kann über das Erreichte. Erst dann vermag unsere Phantasie die Flügel zu heben, so wie — um einmal den stolzen Vergleich zu brauchen — der Adler nur dann zu fliegen vermag, wenn er sich auf hohem, steilem Felsgipfel befindet. Und auch darin gleicht sie dem Adler, daß sie keinen Schwindel kennt, wie hoch hinauf in den Äther sie sich auch schwingen mag.

Heute hatten wir aber wirklich eine Wanderung unternommen, d. h. wir waren mit dem Vorortzug vom Stettiner Bahnhof nach Tegel gefahren. Wir hatten den schönen Park, den alten, herrlichen Stammsitz der Familie Humboldt, kreuz und quer durchstreift, abends in einem Sommerlokal uns restauriert und saßen nun bei einer guten Zigarre und einem frischen Trunk und bewunderten den Mondschein auf dem Tegeler See.

Wir hatten ein Recht, uns auszuruhen. Wo waren wir heute nicht schon gewesen? Allerdings — unser sichtbares Ich war nur ein paar Stunden hin und her gewandert; aber das andere Ich — d a s h a t t e d a s W e l t a l l d u r c h s t r e i f t :

Wir hatten wieder einmal das große physikalische Problem der Schwerkraft durchgehechelt und — gelöst, lieber L e s e r , und es bedarf nur noch einer ganzen Kleinigkeit — dann kannst du mit uns durch die fernsten Fernen reisen, frei von aller irdischen Schwere.

Veranlassung dazu gab uns ein Experiment nach Professor Nescio, von dem der L e s e r vielleicht schon durch die Tagesblätter und Fachschriften unterrichtet ist, und das wir in Hintzes kleinem Laboratorium wiederholt hatten: Wir hatten ein Quantum des Ferroid, jenes neuentdeckten Minerals von der Insel Ceylon, in einem starken magnetischen Felde stundenlang zur Weißglut erhitzt und plötzlich in der Temperatur der flüssigen Luft gekühlt. Das Ferroid zeigte hierauf die rätselhafte Eigenschaft, nicht mehr senkrecht zu fallen, sondern in einer kleinen Kurve. Professor Nescio erklärt dies noch nie beobachtete Phänomen bekanntlich durch die verminderte Einwirkung der Gravitation auf das so behandelte Mineral und hofft durch geeignete Methoden das Ferroid gänzlich schwerefrei zu erhalten. Das heißt aber das Problem der Schwere überhaupt lösen, und wir waren, noch voller Verwunderung über das gelungene Experiment, hoffnungsfroh nach Tegel gefahren und hatten in Gedanken die noch im Wege stehenden Hindernisse glatt genommen — w i r s c h w e b t e n , wenigstens solange der Zug mit uns dahin sauste. Dann freilich nahm uns Mutter Erde wieder sorglich an ihr Gängelband, und wir gingen Schritt für Schritt wie sonst. — Aber auch in Gedanken durchwanderten wir noch einmal Schritt für Schritt all die mühsamen Wege, die den Menschengeist heran zu diesem Problem der Schwerkraft geführt haben.

»Ich sehe ihn deutlich vor mir«, sagte ich bei einer Biegung des Weges.

»Wen, lieber Freund?«, fragte Hintze aus einer nachdenklichen Stimmung heraus.

»Wen? Den großen Weisen von Hampton-Court, den größten Experimentator aller Zeiten.«

»Michael Faraday meinen Sie?«

»Ja — ich sehe ihn wieder einmal deutlich vor mir, den weißhaarigen Forscher mit den leuchtenden Kinderaugen, dessen wunderbar geschickte Hände zuerst die unbändigen Gesellen, die Gase, gezwungen, Magnetismus und Elektrizität verschwistert und den erlauchten Gast des Äthers, den Lichtstrahl, in die Fesseln des Magneten gebannt — wie er sich noch am Ende seiner Tage an das Problem der Schwerkraft heranwagt, und es ist mir immer rührend gewesen, zu lesen, wie er, am Ufer der Themse dahinwandelnd, seine Drahtspiralen zur Erde fallen ließ, um irgendeine Einwirkung der Schwere nachzuweisen.«

»Ja — Faraday wäre vielleicht der Berufenste dazu gewesen«, meinte Freund Hintze und zitierte wieder eines seiner Lieblingsworte:

»Der Kräfte Fäden zu entwirren,

Die um den Stoff geschlungen dicht,

Läßt selbst den großen Meister irren,

Weil die Natur in Rätseln spricht.«

»Es ist gar nicht auszudenken«, sagte ich nach einem Weilchen, »was für Umwälzungen die Lösung des Gravitationsproblems hervorrufen würde.«

»Die wunderbarste Konsequenz wäre ja doch die Beherrschung des Luftmeeres, ja des Weltraumes.«

»Und damit säßen wir beide wieder glücklich auf unserem Steckenpferde, lieber Freund, das sich in unserer Pflege ja nachgerade zum Flügelpferde Pegasus oder richtiger wohl, zu dem Wunderpferde aus den letzten Abenteuern Don Quichotes — ›Zapfenhölzern der Flüchtige‹ — umgewandelt hat. Also — aufgesessen, lieber Freund, gern lasse ich Ihnen den Vorsitz und nehme, wie Sancho Pansa, hinter Ihnen Platz; es trägt uns zwei, und es ist nur schade, daß wir bei unserem Ritt in die höheren Sphären nicht auch solch illustre Zuschauerschaft haben — Herzoginnen und Edeldamen — wie der Edle von la Mancha.«

Wir lachten uns beide gegenseitig aus, wir kannten beide unser gemeinschaftliches Lieblingsgebiet: mit Camille Flammarion hatten wir in seiner Urania das Weltall durchstreift, mit Kurd Laßwitz den Mars besucht; auf Palmyrin Rosettes Kometen hatten wir nach Jules Vernes Fahrplan die Sonnenwelt durchreist und mit dem Projektil des Gun-Klubs im Verein mit Barbicane, Nicholl und Michel Ardan die Reise nach dem Monde versucht, ja, schließlich mit H.G. Wells die ersten Menschen im Mond auf ihren wunderbaren Entdeckungsfahrten ins Innere des Mondes begleitet und die persönliche Bekanntschaft der Mondkälber gemacht.

»Es ist interessant und einer eigenen Betrachtung wert«, sagte mein Freund, »daß wir in den meisten phantastischen Schilderungen außerirdischer Verhältnisse nur eine Übersetzung des Menschlich-Irdischen ins Extramundane wiederfinden, und selbst das tolle Phantasiestück von Mister Wells, der den Mond von Insektenwesen bevölkert sein läßt, verleugnet nirgends seine irdischen Vorbilder.«

»Und das ist ja auch menschlich erklärlich. Der Mensch kann eben nicht aus seiner Haut heraus und aus seiner Seele mit ihren irdischen Vorstellungen ebensowenig; das ist der anthropomorphische Zug unseres Wesens, der auch das Weltall mit seinen unendlichen Formen unter menschliche Gesichtspunkte faßt, oder wie der alte griechische Weise sagte: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge.«

»Ich glaube«, meinte Freund Hintze, »daß hierbei noch ein tieferer Grund mitspricht, der Gedanke, daß auch das große Universum denselben einfachen Gesetzen gehorcht wie unsere kleine Erde, daß dieselben ewigen Kräfte bauen am Sonnenball wie am Infusor, daß überall dieselben Ursachen dieselben Wirkungen zeitigen müssen, daß also die Kette des Weltgeschehens im anorganischen und organischen Reiche überall lückenlos ineinandergreift.«

»Gewiß, und es ist einleuchtend, daß zum Beispiel der Mond als der von der Erde abgeschleuderte, kleinere Weltkörper, der viel schneller zur Erkaltung kam, auch schneller seine Entwicklungsstufen durchlaufen mußte, die mehr oder weniger denen geglichen haben müssen, die unserer Erde beschieden waren und noch beschieden sind.«

Unsere letzten Reden führten wir schon in dem Sommerlokal am Tegeler See. Über uns stand in vollem Glanze die weise Luna, und es war mir heute abend mehrmals bei ihrem Anblick, als verzöge sie ihr Gesicht spöttischer als sonst.

»Überhaupt«, fuhr Freund Hintze nach einem Weilchen fort, während unsere Zigarren wie rotglühende Punkte durch die stille Sommernacht geleuchtet hatten, »überhaupt muß ich sagen, daß man bei all diesen Phantasmagorien doch ein wenig zu sehr am Menschen Maß und Zuschnitt nimmt. Nehmen wir wieder einmal als Beispiel den Mond dort oben an —«

Wieder erschien mir im Antlitz des stillen Himmelswanderers das spöttische Grinsen.

»— so ist klar, daß seine gegen die Erde verminderte Masse, die nur mit einem Sechstel unserer Erdschwere die Dinge da oben anzieht und beeinflußt, bei der Formation seiner Organismen von geringerem Einfluß gewesen sein muß als bei entsprechenden Bildungen auf unserem Planeten. Und wenn zum Beispiel beim Aufbau unseres eigenen Körpers, bei der Bildung unserer Knochen statische Momente gestaltend einwirken, die beispielsweise die Struktur unseres Oberschenkelknochens wie die eines Krans zusammenfügen, so wird bei den Mondbewohnern —«

»Sagen wir: den Lunäern —«

»Meinetwegen — so wird bei den Lunäern dasselbe Moment auch bildend einwirken, aber doch in viel schwächerem Grade. Ein Lunäer braucht auf seinem Planeten nicht unseren stabilen Körperbau; er kommt in seiner bimssteinartigen Welt mit viel kleineren und schwächeren Gliedern aus als wir — die Liliputaner Mister Gullivers würden vielleicht gerade für seine Schwereverhältnisse ausreichen!«, schloß mein Freund mit einer scherzhaften Übertreibung lächelnd seine Ausführungen.

»Da aber das Gesetz der Schwere gewiß in viel mehr Fällen und Formen sich durchsetzt, als wir so auf den ersten Blick anzunehmen gewöhnt sind, so wird auch die Pflanzen- und Tierwelt des Mondes, wenn eine solche einmal existiert hat, ganz andere Formen hervorgebracht haben als unsere Erde. Wenn ein Liter Wasser, das auf der Erde ein Kilogramm wiegt, auf dem Monde nur ein Gewicht von zirka 150 Gramm hat, so wird die Wirkung des Wurzeldrucks, des Saftstroms in den Pflanzenleibern viel riesigere Formen zeugen als bei uns, wo überall die Erdschwere hemmend eingreift — übrigens, lieber Freund«, unterbrach ich mich selbst, »könnte ich von hier aus zu einer ganz anderen Auffassung über die Gestalt der Lunäer kommen und Ihnen beweisen, daß der Mond nicht Liliput ist, sondern Brobdignac, das Land der Riesen —«

»Ja, wenn Darwin nicht gelebt hätte mit seinem Gesetz der Anpassung!«, warf mein Freund lächelnd ein. »Er hat dafür gesorgt, daß auch auf dem Monde weder die Bäume noch die Menschen bis in den Himmel wachsen — oder meinen Sie im Ernst, daß ein wie aus Hefenteig aufgegangener zehn Meter hoher Lunäer mit seinen wie Bohnenranken in die Höhe geschossenen Extremitäten mehr ausrichten würde in der Bearbeitung und Umformung seines mütterlichen Bodens als ein kleiner, aber muskulös gebauter?«

»Gewiß nicht, lieber Freund, und bei dem TroglodytenDasein, das die Mondbewohner, falls heute doch noch solche existieren, im Innern ihres Planeten bei den spärlichen Resten von Luft und Wasser führen müssen, um ihr Leben überhaupt fristen zu können, hat ein Maulwurfsgeschöpf entschieden die meisten Chancen —«

Mein Freund fuhr auf.

»Haben Sie das auch eben gesehen?«, fragte er, starr in die Sommernacht hineinschauend.

Ich hatte leider nichts gesehen: denn daß mir der Mond da oben schon wieder ein Gesicht geschnitten hatte, konnte ich meinem Freunde doch nicht als objektive Tatsache mitteilen.

»Was meinen Sie?«, entgegnete ich, auf ein Geräusch horchend, welches vom See herüberkam.

»Eben das!«

»Was?«

»Was jetzt durch die Luft kam?«

»Lieber Freund, wir haben zwar heute Johannisnacht, die laut uralter germanischer Tradition durch ihren Zauberspuk berühmt ist: aber ich hoffe, wir beiden Söhne des aufgeklärten Zeitalters der exakten Wissenschaften, sind frei von —«

Aber mein Freund hörte meine kluge Rede gar nicht mehr. Mit einer Raschheit, die ich gar nicht verstehen konnte, eilte er aus dem Gartenlokal nach dem See-Ufer. Ich folgte ihm, folgte ihm auch, als er ohne auf mein ungeduldiges Fragen zu antworten, in eins der am Strande liegenden Boote sprang, es loskettete und es mit ein paar geschickten Stößen mitten hinein in die Wasserfläche bugsierte.

Noch konnte ich nicht entdecken, was das Ziel seiner nächtlichen Fahrt war. Er schien mir ins ungewisse zu steuern. Stumm und voller Neugier starrte ich hinaus auf den im Mondschein glitzernden See.

Und endlich — endlich sah ich, was er suchte.

Leise von den Fluten geschaukelt, schwamm fast in der Mitte des Sees ein rätselhaftes Etwas, dessen aus dem Wasser ragender Teil beinahe aussah, wie die Spitze eines großen Zuckerhutes oder wie eins der großen Riesengeschosse unserer Festungskanonen.

»Jules Vernes Reise um den Mond«, flüsterte ich, »zwanzigstes Kapitel?«

Aber mein Freund antwortete nicht auf meinen Scherz. Den sonst so Besonnenen hatte fieberhafte Erregung erfaßt; mit hastigen Schlägen trieb er das kleine Boot an das seltsame Ding heran, als fürchte er, es könnte ihm noch vor den Augen versinken.

Nun hatten wir das rätselhafte schwimmende Ding erreicht. Es schimmerte im hellen Mondlicht wie gediegenes Silber.

Unser Boot stieß mit dem Bug an das blanke Metall. Es war, wie schon gesagt, ein schlankkegelförmiges Gebilde, und der Vergleich mit einem Zuckerhut verlor auch jetzt, wo ich es dicht vor mir sah, nichts von seiner Gültigkeit.

Mein Freund hob das eine Ruder aus dem Wasser und schlug damit auf die glänzende Wandung.

Es klang dumpf und hohl.

Er wiederholte dies »Anklopfen« mehrmals, aber nichts regte sich. Wir fuhren um das auf und nieder tanzende Ding herum; nirgends zeigte sich eine Öffnung, weder Tür noch Fenster.

Dabei ragte die »Bombe« so weit aus dem Wasser, daß wir, im Kahne stehend, mit dem hochgehaltenen Ruder kaum ihre schlanke Spitze erreichen konnten.

»Was ist das für ein kurioses Ding?«, fragte Freund Hintze, nachdem wir wieder und wieder vergebens nach einer Öffnung gesucht hatten.

»Eine Riesenbombe kann es ja nicht sein; denn erstens würde die nicht schwimmen, und zweitens gibt es hier in der Umgegend keine Festungswerke, die solch ein Monstrum schleudern könnten, und drittens leben wir ja mitten im Frieden.«

»Ich bleibe dabei, sie kommt direkt aus Jules Vernes Roman zu uns hergeflogen; es ist die Aluminiumbombe des GunKlubs«, sagte ich, die Sache ins Spaßige ziehend, »und ich erwarte, daß sich schließlich doch noch irgendwo ein verborgenes Fenster öffnet, und Michel Ardan, der ewige Schwätzer mit einem ›Bon soir‹ seinem Gefängnisse entsteigt!«

Hintze lächelte nun auch.

»Was machen wir mit dem herniedergefallenen Rätsel? Wir sind die Finder und haben ein Recht darauf?«

»Wir nehmen es ins Schlepptau und versuchen es ans Ufer zu bugsieren. Schade, daß kein Dampfer so spät mehr auf dem See ist; er könnte uns recht nützlich dabei sein!«

Wir nahmen die auf dem Grunde des Bootes liegende Kette auf und versuchten, sie um die Bombe herumzuschlingen.

Leider mißglückte der Versuch; die Schwankungen des Bootes und der auf und nieder tanzende, glatte Metallkörper vereitelten unsere Bemühungen, auch die Kette erwies sich als zu kurz für diesen Zweck.

»Wir wollen nach dem Ufer zurückrudern und uns nach Hilfe umsehen«, schlug ich vor.

Freund Hintze überlegte.

»Und wenn unterdes das Ding hier untergeht oder sonstwie abhanden kommt?«

»So wollen wir rufen! Vielleicht kommt uns vom Lokal drüben noch jemand zu Hilfe!«

Und eben wollte ich aus meinen Händen ein Sprachrohr machen, um »die Stimme, die rufende« hinüberzuschicken, als mich plötzlich mein Freund am Arme faßte.

Eine kreisrunde Stelle in der metallenen Wandung wurde mit einem Male durchsichtig und erschien wie ein von innen matt erleuchtetes Fenster von ungefähr einem Fuß im Durchmesser.

Der Leser kann jetzt an seiner eigenen Neugier die unsere ermessen, mit der wir uns an die runde Scheibe drängten, die ziemlich in Augenhöhe vor uns lag.

Und was sahen wir?

Zunächst — nichts. Leider!

Im Innern des rätselhaften Behälters herrschte ein so eigentümliches Dämmerlicht, daß es für unsere Augen eine geraume Zeit unmöglich war, etwas anderes zu erblicken als verschwommene Umrisse.

Aber nach einer Weile angestrengten Sehens vermochte die Retina unseres Auges doch etwas mehr Detail zu unterscheiden.

Und da sahen wir zunächst einen mit allerlei merkwürdigen Utensilien ausgestatteten Raum.

Mir war noch immer scherzhaft zumute, und ich konnte mich nicht enthalten, abermals mit lustigem Spott zu sagen:

»Am Ende ist es doch das Projektil des ›GunKlubs‹ — sehen Sie eine Spur seiner drei Mondrundreisenden Barbicane, Nicholl und Michel Ardan, lieber Freund?«

Freund Hintze antwortete nicht. Seine scharfen, mit der goldenen Brille bewaffneten Augen spähten unablässig ins Innere des geheimnisvollen Dinges. Sorgfältig schützte er sie dabei durch die vorgehaltenen Hände vor dem Nebenlicht.

»Ich sehe!«, sagte er dann zögernd, wie jemand, der im ungewissen ist und sich langsam orientiert, »ich sehe seltsam geformte Apparate an den Wänden — Metallteile, die in dem eigentümlichen Lichte funkeln, das den ganzen Raum erfüllt — aber lebende Wesen vermag ich bis jetzt nicht zu entdecken.«

»Trotzdem müssen sie vorhanden sein, wenn das erleuchtete Ding irgendeinen Zweck haben soll!«, rief ich.

»Oder — sie sind vorhanden gewesen«, erwiderte Hintze.

»Wollen wir nicht die durchsichtige Scheibe einschlagen?«, schlug ich vor. »Vielleicht gewinnen wir dann einen besseren Einblick in die Sache, vielleicht kann auch einer von uns versuchen, hineinzuklettern«, und ohne Hintzes Zustimmung abzuwarten, führte ich mit dem Ruder einen kräftigen Schlag gegen die Scheibe.

Sie klang hell wie eine Glocke; aber — sie zerbrach nicht! Auch unseren vereinten Anstrengungen gelang es nicht, sie zu zertrümmern.

»Das ist ein vollkommen elastischer, unzerbrechlicher Stoff«, sagte Hintze, das Vergebliche unserer Bemühungen konstatierend.

Und abermals klammerten wir uns, in dem schwankenden Boot auf den Zehen stehend, an die Metallfläche des rätselhaften Zuckerhutes und lugten durch die Scheibe.

Da sagte mein Freund:

»Sehen Sie einmal gerade gegenüber!«

»Tue ich.«

»Und nun von diesem Punkte vielleicht einen halben Meter nach unten.«

»Sehe ich — ein weißes Feld!«

»Ja — eine Art Karte oder Orientierungsplan, nicht wahr? Sehen Sie darauf — es ist allerdings nur mit großer Aufmerksamkeit zu entdecken — am oberen Rande den kleinen Kreis eingezeichnet?«, fragte mein Freund weiter.

Nach einer Weile angestrengten Sehens entdeckte ich, was er meinte.

»Ich sehe den Kreis, lieber Freund, das heißt durch Ihre Anleitung orientiert, glaube ich ihn zu sehen; es sind unregelmäßige Konturen auf seiner Fläche eingezeichnet!«

»Richtig. Und nun blicken Sie nach dem unteren Rande des Planes — was sehen Sie?«

»Einen zweiten Kreis — größer als den ersten.«

»Ja — und dieser größere Kreis zeigt keine volle Rundung, sondern hat eine bestimmte Phase, ähnlich unserem Monde.«

»Sehe ich, lieber Freund!«

»So — dann sehen Sie wohl auch die Konturen auf dieser größeren Scheibe?«

»Ja«, sagte ich leise, wie vor einer unglaublichen Entdeckung zögernd —

»Und sehen, daß diese große Scheibe die Umrisse der Kontinente Europa, Asien, Afrika und Australien eingezeichnet enthält —«

»Wahrhaftig — die große Scheibe stellt unsere Erde vor?«, rief ich in höchster Überraschung.

»Ja«, sagte Hintze bedeutungsvoll, »sie stellt unsere Erde so vor, wie sie nach der Meinung unserer Astronomen einem Mondbewohner während einer bestimmten Phase erscheinen müßte.«

»Dann soll also offenbar die kleinere Scheibe darüber der Mond sein?«

»Gewiß, und nun sehen Sie wohl auch die aus einzelnen Punkten sich zusammensetzende Kurve, die vom Monde bis fast zur Erde reicht.«

Ich sah, was mein Freund zuerst entdeckt; ich sah die aus einzelnen Stücken sich zusammensetzende, seltsam gekrümmte Kurve, die in der Nähe der Erde plötzlich abriß — aber ich sah noch mehr.

Auf dem im matten Dämmerlicht des Raumes hellschimmernden Plane sah ich plötzlich einen schwarzen Schatten gleiten.

Und dieser Schatten glich ungefähr einer Menschenhand.

Ich schrie auf vor Erregung.

Auch Freund Hintze sah das Phänomen.

Und plötzlich glitt die Hand hinweg von der Karte und haftete eine Sekunde später an dem Fenster.

Wir fuhren beide zurück — so schnell war sie vor uns aufgetaucht.

»Eine Hand«, sagte ich — ich hätte richtiger sagen müssen: ein handartiges Gebilde, feingliedrig wie die eines zarten Kindes, und dennoch anders, wie von Metall gegossen, mit einem seltsamen, bronzefarbenen Schimmer.

Die Hand verschwand wieder, und das Fenster ward wieder frei.

Nun wußten wir, daß das seltsame Ding bewohnt war, aber von was für einem Wesen? Woher stammte es?

»Wir müßten doch versuchen, das Ding ans Ufer zu schleppen«, sagte Hintze. »Hier auf dem Wasser, im schwankenden Boot und bei dem unsicheren Standpunkt gelangen wir doch zu keinem rechten Resultat.«

Ich antwortete nicht, mein Auge hing an dem Fenster.

Und jetzt kam uns ein Bundesgenosse, der Mond.

Er hatte mittlerweile seinen Standpunkt am Himmel geändert, und das helle Licht des Vollmondes fiel gerade hinein in das Fenster der rätselhaften Behausung.

Wir sahen bei seinem Lichte bis hinab auf den Boden des Raumes, und da fanden unsere Blicke endlich den Bewohner des rätselhaften Vehikels.

Er hockte zusammengesunken mitten auf der kreisrunden Fläche. Der Kopf war tief zwischen die Schultern hinabgedrückt. Wir sahen seine zierliche, feingebaute Gestalt, so groß kaum wie die eines sechsjährigen Kindes.

Und diese Gestalt schien krank zu sein.

Krampfhaft bewegte sie die feingegliederten Arme. Stoßweise hob und senkte sich der gebeugte Nacken. Die enganliegende, wie Metallgewebe schimmernde Kleidung verriet deutlich alle Bewegungen des kleinen Körpers.

»Er ringt nach Atem«, sagte ich entsetzt, »er scheint an Luftmangel zu leiden.«

Und abermals bearbeitete ich mit voller Kraft das Fenster mit dem Ruder, und abermals vergebens.

»Wir müssen versuchen, ihn nach dem Ufer zu schaffen«, sagte Hintze in dringendem Tone.

»Dann wollen wir Hilfe herbeirufen.«

Und aus Leibeskräften schrie ich nach dem Ufer um Hilfe.

Es schien uns niemand zu hören. Es war zum Verzweifeln.

Freund Hintze überlegte. »Wenn wir das Ding zum Umkippen brächten. Vielleicht gelingt es, obwohl sein Schwerpunkt ganz im unteren Teil zu liegen scheint. Dann finden wir vielleicht doch einen Zugang: der Bewohner muß doch irgendwo hineingekommen sein. Wissen Sie was? Ich will versuchen, mich auf die Spitze zu schwingen; vielleicht kippt das Ding um. Nötigenfalls helfen Sie nach.«

Gesagt, getan. Mit einem geschickten Satze und von mir unterstützt, schwang sich mein Freund rittlings auf den metallenen Kegel hinauf.

Und — der Kegel schlug um. Seine Grundfläche tauchte aus dem Wasser hervor.

Da fanden wir die Einsteigöffnung: aber sie war von i n n e n verschlossen, und alle unsere Versuche, die Verschlußplatte zu entfernen, umsonst.

Und dabei sahen wir die Not des eingeschlossenen Wesens viel deutlicher als vorher. Beim Umkippen war der Bewohner mehr nach der Spitze des Kegels gerutscht und lag nun gerade unter dem Fenster in unserer Gesichtslinie.

Und nun sahen wir auch das Gesicht des Mondmenschen, vollbeschienen von dem Strahl seines heimatlichen Planeten.

Hätten wir doch eine greifbare Erinnerung davon nehmen können, und wenn es eine flüchtige Bleistiftskizze gewesen wäre!

Es war kein Menschengesicht nach unseren Begriffen; es ähnelte auch nicht irgendeinem anderen irdischen Geschöpf: wir sahen — das fiel uns zuerst auf — zwei seltsam große, völlig kreisrunde Augen, die jede Spur eines Lichteindrucks aufzusaugen schienen; denn die blaugrün phosphoreszierenden Pupillen wechselten fortwährend ihre Farbe und Größe. Die Ohren glichen in ihrer seltsamen Form dem Schallbecher eines Mikrophons; Nase, Wangen, Mund und Kinn erschienen eigentümlich formlos, als ob sie ein Künstler nur ganz roh und hastig modelliert hätte, namentlich die Lippen litten unter diesem Mangel. Desto auffallender in ihrer Bildung war die Stirn; sie schob sich wie ein krönendes Kapitäl über den Bau des Untergesichts vor. Überhaupt hätte an der Schädelbildung des »Lunäers« ein Phrenologe à la Gall seine helle Freude gehabt, und der nur spärliche Haarwuchs hätte ihm die Untersuchung nach seinem System sehr erleichtert. Als ob das darunterliegende Gehirn sich die äußeren Räume seiner Werkstatt selbst ausgebaut hätte, um den großen Massen seiner hochentwickelten Struktur die nötige Ausdehnung zu verschaffen, zeigte die Form des Hauptes für menschliche Begriffe abnorme Dimensionen und kuriose Höcker und Wülste. Nicht der Meißel des Künstlers hatte diesen Kopf geformt, sondern die eherne Hand der Notwendigkeit, nichts Schönes nach unserem Empfinden, nichts Weiches, Harmonisches zeigten diese Züge, sondern etwas ErhabenEinfaches, StrengNotwendiges, als ob die Bildung dieser Lebewesen auf dem Monde in rascher Anpassung an die soviel schneller verlaufende Entwicklung nicht Zeit gehabt hätte, erst auf mannigfachen Umwegen sein höchstes Geschöpf zu erzeugen, sondern als ob sie mit wenig großen Schritten zum Ziel gelangt sei. Ebenso war es uns unmöglich, aus den Gesichtszügen einen Schluß auf das Alter des Mondmenschen zu ziehen.

Diese Reflexionen machten wir freilich in jenen Momenten nicht, wo wir das kleine Wesen in seiner Not vor Augen hatten. Noch jetzt sehe ich manchmal sein qualvoll verzerrtes Gesicht vor mir; sehe sein Ringen nach Atem und fühle, wie in jenen Augenblicken, die Pein, ihm nicht helfen zu können.

Er litt, aber offenbar nicht oder nicht nur unter Luftmangel.

Er litt unter der irdischen Schwere, die, sechsmal größer als auf dem Monde, auf den Geweben und Organen seines kleinen Körpers wie ein sichtbares, bleiernes Gewicht lastete, die feinen Strukturen im Zellgewebe seines Organismus zerstörend.

Was sollten wir tun?

Ratlos sahen wir uns an. Dagegen wußten wir Menschen kein Mittel; das überstieg noch das heutige menschliche Wissen.

Tief in die Seele schnitt uns die Angst des Mondbewohners, der Ausdruck der Hilflosigkeit, mit der er immer und immer wieder uns flehend die Hände entgegenhob, schwer und mühsam, als wären sie von Blei. Seine Lippen bewegten sich, und seine Augen blickten uns mit einem unsagbaren Ausdruck an.

Es war ein schauderhaftes, unerträgliches Gefühl, das uns dem seltsamen Wesen gegenüber beschlich.

»Donnerwetter!«, rief Hintze endlich, »wir m ü s s e n irgend etwas tun für den da drin; das ist ja gar nicht mehr mit anzusehen! Lieber Freund, fahren Sie nach dem Ufer und holen Sie Hilfe an Menschen und Material; ich bleibe vorläufig hier sitzen, bis Sie zurückkehren.«

»Und werden Sie auf diesem hin- und herschwankenden Dinge solange die Balance halten können? Kommen Sie lieber mit! Dann sind wir um so schneller wieder hier —«

Aber Hintze schüttelte den Kopf.

»Einer muß hier bleiben! Rudern Sie los, lieber Freund!«

Und ich ruderte, ruderte mit Anspannung aller meiner Kräfte. Mich trieb doppelte Sorge, um meinen Freund dort auf dem bedenklich hin- und herkippenden Vehikel und um den eingekerkerten »Mann aus dem Monde«,

Immer wieder drehte ich mich um und sah nach dem schwimmenden Zuckerhut da draußen auf der silberweißen Wasserfläche, und immer noch sah ich meinen lieben Freund dort hocken, den Kopf tief auf das Fenster herabgebeugt.

Endlich knirschte der Sand des Ufers unter dem Kiel. Ich stieg aus dem Boote und stürmte in rasender Eile in das Restaurant. Es war schon geschlossen, die letzten Gäste schon längst gegangen...

Lange mußte ich klopfen und rufen — endlich hörte ich die unwillige Stimme des Wirtes, der nach meinem Begehr fragte. —

Mit wenig hastigen Worten versuchte ich ihm mein Kommen zu erklären und verlangte einige Taue oder Ketten und noch einen Mann zum Mitrudern.

Endlich saß ich wieder mit einem Vorrat von Stricken im Boot — aber allein. Der Wirt wollte so spät sein Lokal nicht verlassen, und andere Hilfe war so schnell nicht aufzutreiben.

Kaum aber hatte ich die beiden Ruder wieder erfaßt, als laute Hilferufe vom See her ertönten.

Es war die Stimme meines Freundes?

Wie ich mich ins Zeug legte, um an Ort und Stelle zu kommen! Meine Brust flog, mein Herz hämmerte gegen die Rippen bei den raschen Ruderstößen. Jetzt erst merkte ich, wie weit die Entfernung vom Ufer war.

Noch immer sah ich nichts von dem metallenen Fahrzeuge und seinem Reiter — merkwürdig!

Ich stand einen Augenblick auf und spähte umher. — Wieder hörte ich die Stimme meines Freundes; sie klang immer noch wie aus weiter Ferne.

Aber das war ganz unmöglich! So weit draußen auf dem See konnte das Fahrzeug nicht schwimmen! Und ich glaubte doch die Richtung genau innegehalten zu haben.

Weit und breit war von dem Dinge nichts zu erblicken und auch von meinem Freunde nichts.

Doch — Himmel! da schwamm sein Hut!

Eine furchtbare Angst erfaßte mich —

Ich rief seinen Namen in die Runde —

Und abermals hörte ich seine Stimme!

Entsetzt blickte ich umher —

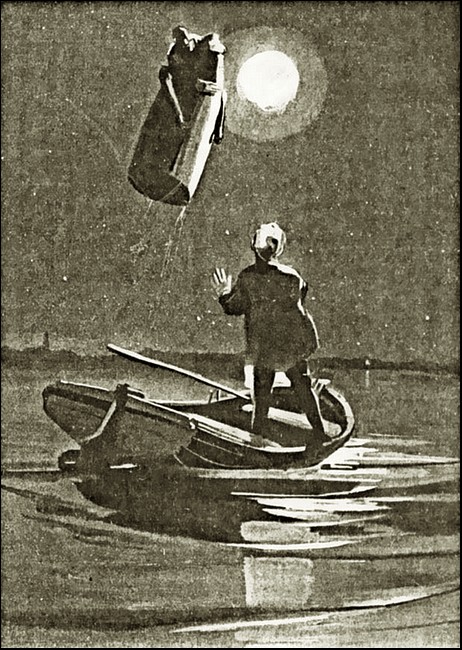

Da fiel ein Schatten in mein Auge, der den Strahl des Mondes verdunkelte.

Und nun sah ich, was ich suchte!

Schräg über mir schwebte das Projektil in der Luft. Es stieg, von einer geheimnisvollen Macht getrieben, langsam in die Höhe. Die Spitze hatte sich wieder nach oben gerichtet.

Und an seiner metallenen Wandung hing, krampfhaft festgeklammert, Freund Hintze.

»Lassen Sie los, ich bin hier — unter Ihnen!«, schrie ich aus Leibeskräften hinauf.

Und er ließ sich los und — fiel herab!

Aber es war kein Fallen im eigentlichen Sinne: er sank in einer schwach gekrümmten Kurve herab, so langsam, als trügen ihn unsichtbare, geheimnisvolle Schwingen —

Und ich konnte ihn mit dem Boote gerade auffangen, ehe er noch ins Wasser tauchte.

Ich umarmte ihn. »Mein lieber armer Freund — was machen Sie für Geschichten?«, sagte ich, froh, daß ich ihn heil wieder bei mir hatte. »Erzählen Sie! Wie kamen Sie zu der seltsamen Luftfahrt?«

Freund Hintze sah ein Weilchen still nach oben, wo das im Strahl des Mondes schimmernde Projektil, kleiner und kleiner werdend, ins Unendliche hineinflog —

Dann ergriff er meine Hand und sagte bewegt:

»Der da oben fliegt, hat das Problem gelöst, das uns Menschen vielleicht Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch noch verschlossen bleiben wird — die Beherrschung der Schwere.«

»Und doch hätte ihn die Schwerkraft unserer Erde fast erdrückt?«, fragte ich zweifelnd.

»Weil er nicht mehr Herr seines wunderbaren Apparates war, als er hier in den See stürzte«, entgegnete mein Freund, »weil ihn wahrscheinlich die irdische Schwere zu schnell beeinflußte, ehe er noch Zeit hatte, sich und sein Fahrzeug den veränderten Bedingungen hier unten anzupassen — oder weil die irdische Schwere trotz aller seiner Vorkehrungen die Widerstandsfähigkeit seines auf dem Monde gebildeten Organismus überstieg. Ich bleibe dabei: sein Vehikel ist ein Apparat, der die Schwerkraftstrahlen beliebig auszunutzen gestattet. Sehen Sie, wie es nach oben steigt, wie von der Erde unablässig abgestoßen? Es wirft einen unsichtbaren Schatten in den Raum, in dem die Gravitation der Erde wirkungslos bleibt —«

»Auch Ihr Herunterfallen war seltsam, lieber Freund!«

»Ja — haben Sie es auch bemerkt?«, entgegnete er. »Mir war, als würde ich während des Fallens immer noch von einer anderen Kraft schwebend erhalten!«

»Wunderbar! Wunderbar!«, rief ich. »Aber nun erzählen Sie, bitte, erzählen Sie!«

Und er erzählte:

»Als Sie dem Ufer zuruderten, um Hilfe zu holen, setzte ich durch das Fenster meine Beobachtungen fort. Und ich sah, daß der Eingeschlossene sich abermals aufzurichten versuchte. Zehnmal gewiß mühte er sich vergebens; immer wieder sank er, wie von einer unsichtbaren Macht niedergedrückt, hilflos zu Boden.

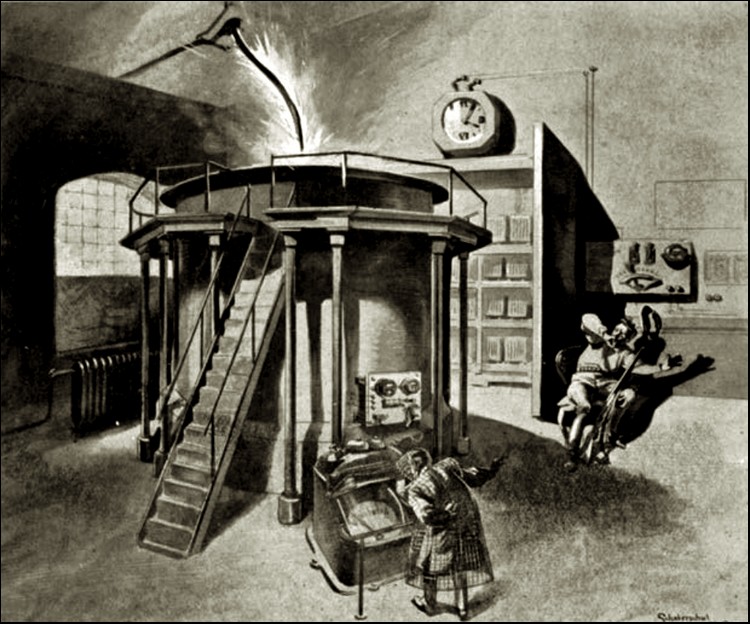

Ich merkte, weshalb er jetzt diese neuen Anstrengungen machte; seine immer und immer wieder ausgestreckten Hände hatten es mir verraten. In ihrer Nähe sah ich eine Kurbel, die an einem schaltbrettartigen Apparat befestigt war.

Es stand in meiner Macht, ihm zu helfen. Ich veränderte meinen Sitz, wodurch das Fahrzeug um seine Längsachse ins Drehen und er selbst ins Gleiten geriet, solange, bis er an die metallene Kurbel zu liegen kam. Nun endlich konnte er sie erfassen, und ich sah, wie er sich mit der ganzen Kraft seines kleinen Körpers dagegen stemmte, um sie zu bewegen.

Ich sah, daß sie sich drehte, fast um 90 Grad.

Und nun geschah etwas Wunderbares! Wie durch Zauber verwandelt, richtete sich die zusammengesunkene Gestalt plötzlich auf! Leicht und elastisch wurden mit einem Schlage alle seine Bewegungen; sein Kopf hob sich empor, und seine Augen blickten mich an wie die eines befreiten Gefangenen!

Und noch etwas Überraschenderes geschah: er glitt schnell durch den Raum und stand plötzlich dicht vor mir am Fenster. Seine Hände — jetzt sah ich erst, wie geschickt ihre kleinen Glieder sich bewegten — fingerten am Rande des Fensters.

Und plötzlich sprang das Fenster auf! Nach den Gesetzen des Luftdrucks hätte jetzt die umgebende viel dichtere Luft der Atmosphäre zischend in den Innenraum seines Fahrzeugs strömen müssen, beinahe wie in ein Vakuum — aber nichts davon ließ sich hören; folglich hatte der Bewohner den Ausgleich mit der umgebenden Luft längst hergestellt — und es war also weder Luftmangel noch Luftüberschuß, woran er gelitten, sondern nur die Erdschwere.

Jetzt sah ich ihn frei vor mir — den Mann aus dem Monde. Ich sah, wie er mit der Rechten erst auf sich, dann auf den Mond deutete; dann zeigte er auf mich und wies nach unten. Ich übersetzte mir das so: er stamme vom Monde, wie ich von der Erde.

Ich nickte. Ich sprach ihn an, aber er antwortete nicht — seine Gesten schienen anzudeuten, daß er jetzt nicht sprechen könne. Aber er streckte mir durch den schmalen Spalt des Fensters seine Hand entgegen.

Sie fühlte sich kühl und fest an. Und als ich sie wieder losließ, hielt ich einen festen Gegenstand in meinen Fingern.

Dann schloß sich das Fenster wieder. Noch einmal sah ich das Gesicht des Mondmenschen mit einem seltsamen Ausdruck auf mich gerichtet — und dann erst entdeckte ich, daß ich — hoch in der Luft schwebte!«

So sehr hatte mich das Interesse an den erzählten Vorgängen gepackt, daß ich die Veränderung meiner Lage gar nicht bemerkt hatte.

Dann wurde mir klar, daß die Drehung der Kurbel, welche dem Mondbewohner seine natürliche Leichtigkeit wiedergab, auch den ganzen Apparat dem Einfluß irdischer Schwere wieder entzogen haben mußte. Der ›Mann aus dem Monde‹ hatte die Existenz hier unten vermutlich ›zu schwer‹ gefunden; darum kehrte er zurück — wahrscheinlich wieder nach Hause!

Da wurde mir doch unheimlich zumute. Weiter wollte ich lieber nicht mitfahren! Ich rief um Hilfe und — das übrige wissen Sie, lieber Freund!«

»Wenn Sie der Mondmensch doch noch ein paar Dutzend Kilometer weiter mitgenommen hätte«, sagte ich. »Wenn er Ihnen gar den Zutritt in sein fliegendes Heim ermöglicht hätte! Wenn sich eine Verständigung zwischen Ihnen und dem ›Mann aus dem Monde‹ hätte anbahnen lassen! Wenn er Ihnen das Geheimnis seines Apparates zur Beherrschung der Schwere verraten hätte! Wenn er Ihnen authentische Aufschlüsse über den Mond und seine Bewohner gegeben hätte! Welcher Gewinn für die Wissenschaft! Um diesen Preis hätte ich mich gern die ganze Nacht um Sie gesorgt.«

»Ja — wenn! —«, seufzte Freund Hintze mit dem schmerzlichen Lächeln der Resignation.

»Und das Andenken, das Ihnen ›der Mann aus dem Monde‹ durchs Fenster gereicht?«, fragte ich

»Hier ist es!«

Er reichte mir einen viereckigen metallenen Gegenstand.

Es war ein — Buch, dessen Blätter aus einer dünnen Metallfolie bestanden.

So dünn es war, enthielt es doch eine große Anzahl Blätter, und alle, soviel sah ich beim Lichte des Mondes, waren mit seltsamen Zeichen bedeckt.

»Vielleicht das Tagebuch des Mondmenschen über seine Fahrt zur Erde«, sagte ich. »Ob wir es je entziffern werden?«

Freund Hintze antwortete nicht. Mein Blick folgte dem seinen. Er suchte noch einmal in den Höhen des Himmels den rätselhaften Weltwanderer und sein geheimnisvolles Fahrzeug...

Er war längst aus unserem irdischen Gesichtskreis entschwunden.

Am nächtlichen Himmel stand nur der Mond in vollem Glanze.

Und diesmal verzog er ganz deutlich das breite Gesicht zu einem spöttischen Grinsen.

Mr. Themistokles Bluff, der bekannte Direktor der U.S.P.C.L. (United-State-sPatent-Company-Limited) blickte ärgerlich von seiner Lektüre auf, als Jim, sein Diener, unerwartet bei ihm eintrat.

»Was ist, Jim?«

»Ein Fremder, Herr!«

»Was will er?«

»Er möchte Sie in einer wichtigen Angelegenheit sprechen, Herr Direktor!«

»Ach, das wollen sie alle —«

»In einer s e h r wichtigen Angelegenheit!«

»Kennen wir. Anmeldung eines Patents zur Verhütung des Schiefwerdens der Stiefelabsätze, nicht?«

Jim, der smarte Diener, der vordem bei einem richtigen Grafen in Stellung gewesen war, zeigte ein undefinierbares Lächeln.

»Also, sag ihm, ich sei nicht zu sprechen!«

Jim verschwand, und der Direktor versenkte sich wieder in das Studium der Kursberichte.

Einige Augenblicke später erschien der Diener wieder. »Herr Direktor!«

»Goddam! was wieder?«

»Der Mann will sich nicht abweisen lassen —«

»Welche Frechheit! Und womit begründet er seine Zudringlichkeit?«

»Er meint, eine Erfindung von solcher Bedeutung sei Ihnen überhaupt noch nicht angeboten worden —«

»Als ob nicht jeder von den Hunderttausenden der Erfindernarren das nämliche behauptete! Wenn er nicht bessere Argumente aufweisen kann —?«

»Doch, Herr Direktor — hier!«

Damit reichte Jim seinem Herrn ein eingewickeltes Päckchen.

Themistokles Bluff öffnete etwas ungeduldig das Paket.

Aus den Papierhüllen kam ein lebendiges, zappelndes Etwas hervor, das mit einem gewaltigen Satze an des Herrn Direktors Nase vorbei auf sein schönstilisiertes Schreibzeug hüpfte.

»Ein Frosch!«, sagte Jim zu seinem Herrn.

»Rufen Sie mir — bringen Sie mir den impertinenten Menschen herein, der sich das erlaubt hat!«, schrie der erboste Direktor. Jim verschwand wieder.

»Ich komme schon selbst«, ertönte plötzlich hinter ihm eine feste, wie Metall klingende Stimme. »Good evening, Mister Bluff!«

Der Herr Direktor wandte sich verblüfft um: er sah vor sich einen hochgewachsenen, mit weltstädtischer Eleganz gekleideten Mann in den mittleren Jahren, glattrasiert, mit klugen, durchdringenden Augen, einem energischen Zug um die schmalen Lippen. Eigentümlich fiel ein seltsamer Bronzeton des Antlitzes auf, der auch über dem vollen Haupthaare des Besuchers lag und ihm einen fast metallischen Schimmer gab.

»Wie können Sie es wagen, hier einzudringen — ohne Erlaubnis? Und wie können Sie es wagen, mir einen — einen«, der Direktor würgte an dem Worte, »einen Frosch im Paket überreichen zu lassen? Soll das etwa Ihre Erfindung sein, Herr — Herr?«

Die Stimme des erzürnten Direktors der U.S.P.C.L. überschlug sich vor Aufregung.

Der Fremde griff den Frosch, der mit seinen großen Glotzaugen angsterfüllt, noch immer dicht neben dem Tintenfasse hockend, in die Welt starrte, und hielt ihn dem Direktor vor die Augen.

»Wollen Sie nicht die Güte haben, Mister Bluff, sich diesen Frosch einen Augenblick genauer zu betrachten?«

Der Direktor stieß das kleine Amphibium von sich und schrie: »Gehen Sie zum Kuckuck mit Ihrem Frosch, Mister — Mister —«

»Infrangible!«, sagte der Besucher, sich verneigend.

»Goddam! Gehen Sie — ehe ich meinen Diener —«

Mr. Infrangible hatte den Frosch wieder auf die Platte des Schreibtisches gesetzt und schlug mit einem Brieföffner, den er vom Schreibzeuge genommen, auf den Rücken des Tierchens.

Es klang hell, wie eine metallene Glocke!

Der Direktor lachte. »Humbug, Mister Infrangible«, sagte er dann — »ein ganz netter kleiner Automat! Dachten Sie, ich sollte ihn für lebendig halten?«

Mr. Infrangible sagte nichts darauf, sondern deutete nur mit der Hand.

Eben nahte sich eine Fliege dem Frosche. Schnell hatten seine Augen die Beute bemerkt — ein Öffnen des Kiefers, ein Herausschnellen der Zunge — und sicher war die Fliege erfaßt und verschluckt!

Mit starren Blicken, als sähe er etwas Unbegreifliches, schaute der Direktor den eben erzählten Vorgang.

»Das ist —«, begann er.

»Kein Automat, Herr Direktor, sondern ein lebendiger Frosch!«

»Aber — er klingt ja wie aus Metall?«

Und der Direktor schlug nun selber mit dem Brieföffner auf das Rückenschild des Frosches.

»Er ist aus Metall, Herr Direktor!«

»Wie soll ich das glauben?«

Statt aller Antwort ergriff Mr. Infrangible die auf einem Nebentischchen stehende Kopierpresse, hob sie empor und setzte sie, ehe der Direktor noch zuspringen konnte, gerade auf den Körper des Frosches.

Natürlich erwartete der Direktor, daß das schwache Tierchen zu Brei zerdrückt war; wie aber erstaunte er, als Mr. Infrangible die schwere Presse wieder emporhob!

Der Frosch saß unverletzt auf der Tischplatte — wie vorher.

»Wie ist denn das möglich — wie ist denn das möglich?«, rief Mr. Bluff einmal über das andere; dann, sich zu seinem Besucher wendend: »Bitte, nehmen Sie doch Platz, mein Herr! Rauchen Sie?«

Damit bot er seinem Gegenüber die Kiste mit den Importen.

»Ich bin so frei —«, sagte Mr. Infrangible, lächelnd eine der großen Havanas aus der Kiste nehmend und in Brand setzend.

Ungeduldig saß ihm der Direktor gegenüber, immer wieder seine funkelnden Augen nach dem gepanzerten Frosche richtend — und endlich begann er:

»Sie sagen, er sei aus Metall, Mr. Infrangible. Ich glaube das so verstehen zu müssen, daß seine äußere Hülle aus Metall besteht, also eine Art Panzer um ihn bildet.«

»Nein, Herr Direktor — er ist durch und durch Metall!«

»Aber — Mister Infrangible?«

»Wie ich Ihnen sage, Mister Bluff. Alle Zellen seines Organismus sind mit einer flüssigen Metallegierung durchtränkt und gesättigt.«

»Also eine Galvanisierung des lebenden Organismus, nicht?«

»Nein, Herr Direktor — ein organischer Aufbau des ganzen Körpers aus metallhaltigen Nährstoffen!«

»Wie sagen Sie: aus metallhaltigen Nährstoffen?«

»Ja — metallhaltige Nährstoffe in einer kolloidalen Modifikation, welche es dem Organismus ermöglicht, sie aufzusaugen und sie zu assimilieren.«

»Und der Zweck der ganzen Sache?«

»Haben Sie nicht eben das kleine Experiment mit Ihrer Kopierpresse gesehen? War diese Belastungsprobe nicht überzeugend genug?«

»Ja — aber — was nützen uns metallisierte Frösche, Mister Infrangible?«

»Wer sagt Ihnen denn, daß meine Erfindung sich auf sie allein beschränkt, Mister Bluff? Jeder lebende Organismus nimmt meine Metallösung auf und absorbiert sie.«

»Auch der menschliche?«

»Der in besonders hohem Grade. Sehen Sie mich an! Gewiß erkennen Sie die eigentümliche Hautfärbung und den Metallglanz meines Haares?«

»Und Sie meinen, Sie würden mit Ihrem Körper proportional das gleiche Belastungsexperiment ertragen, wie Ihr Frosch? Eine derartige für jeden andern tödliche Probe auf Stoß- und Druckfestigkeit?«

»Ja, Herr Direktor! Nur — muß ich Ihnen sagen, und darum bin ich hier, daß der menschliche Organismus natürlich viel größere Mengen der betreffenden Metallmodifikation zur Sättigung seiner Zellen bedarf — ich nenne das Präparat Argentoferrin; denn seine chemischen Eigenschaften ähneln denen einer Legierung von Silber und Stahl! — als der Körper dieses kleinen Versuchsobjektes — und daß mir leider die Mittel zu fehlen beginnen, mich in vollkommener Weise zu metallisieren. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, Herr Direktor, ein wie langer Irrweg erst mich zu meiner Erfindung geführt hat! Wieviel kostspielige Fehlschläge, wieviel Opfer an Zeit und Geld! Erst seit ungefähr fünf Jahren bin ich auf dem richtigen Wege; erst seit dieser Zeit habe ich meine an Tieren ausgeführten Versuche an mir selbst begonnen! Aber nun sind meine Mittel zu Ende! Gewähren Sie mir diese, Herr Direktor! Ich bin bereit mich unter der Kontrolle Ihrer Gesellschaft so vollständig wie möglich zu metallisieren und mich dann jeder Festigkeitsprobe zu unterwerfen, die Ihre U.S.P.C.L. mit mir vornehmen will.«

Der Direktor griff sich an den Kopf.

»Ich — ich kann es noch nicht fassen, Mister Infrangible. Die Sache ist zu neu, zu seltsam! Ich kann auch nicht allein über die eventuelle Abnahme Ihrer Erfindung entscheiden.«

»Aber begreifen Sie denn nicht den ungeheuren Wert meiner Erfindung, Mister Bluff?«, rief der Erfinder ungeduldig.

»Ich begreife, daß Sie von Ihrer Erfindung eingenommen sind, wie jeder andere Erfinder, Mister Infrangible«, sagte der Direktor, kühler werdend.

»Denken Sie doch, welchen unschätzbaren Nutzen mein Metallisierungsverfahren für die Menschen haben muß — gerade in unserer Zeit!«

»In unserer Zeit?«