RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

"Der Graf von Saint-Germain," Band 1, Verlag Dieter von Reeken, 2023

Der vorliegende erste Band [1] dieser Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des ersten Bandes des von Robert Kraft (1869-1916) verfassten Romans

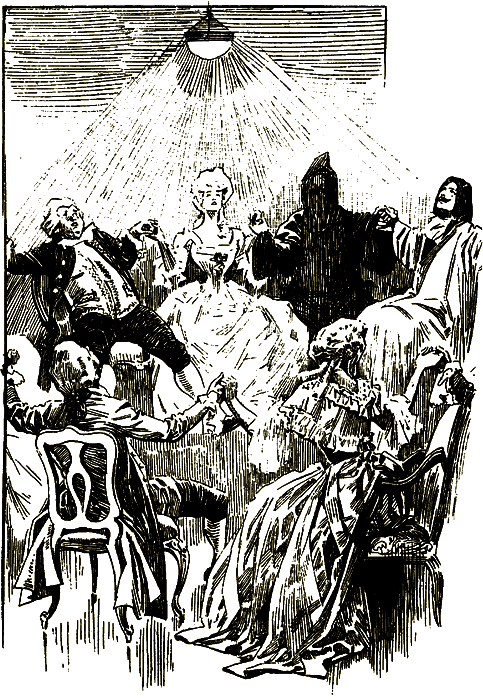

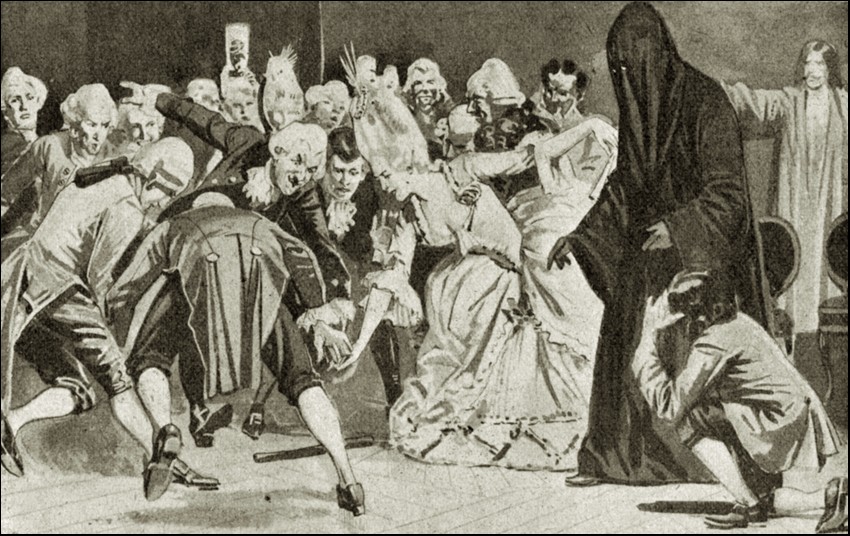

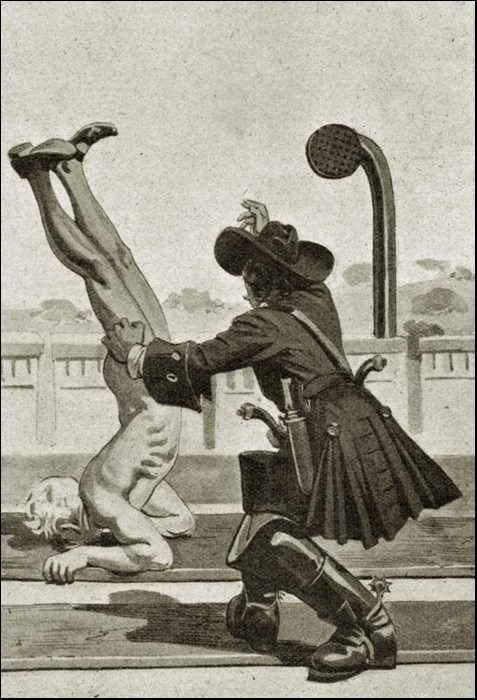

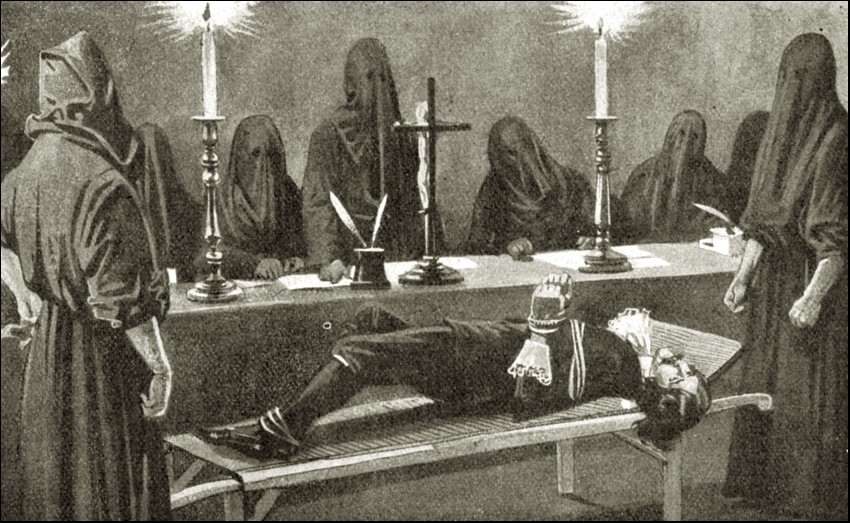

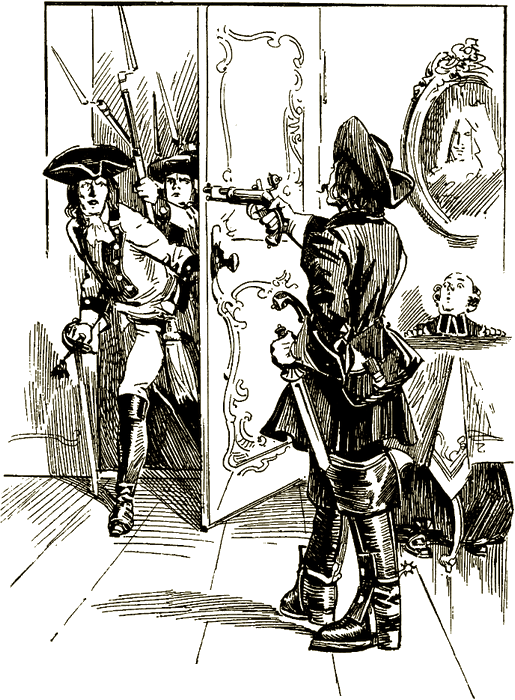

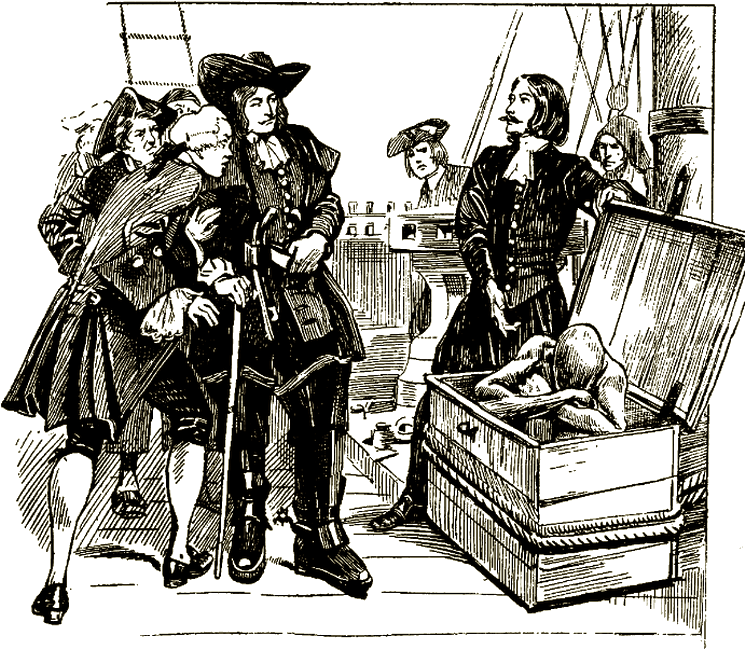

Der Graf von Saint-Germain. Roman von Robert Kraft. Illustrierte Ausgabe. Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H.o.J. [1910]. Buchblockformat ca. 12,0 x 18,5 cm, 748 S. mit 15 Tondruck- und 12 Strichzeichnungen von Adolf Wald.

[1] Band 2 enthält bei einem Umfang von 766 Seiten 13 Tondruck- und 14 Strichzeichnungen von Adolf Wald.

Der Roman ist erstmals 1909 in 21 Lieferungen im gleichen Verlag erschienen. Die Lieferungshefte enthielten neben Der Graf von Saint-Germain den ebenfalls von Robert Kraft verfassten Roman Wenn ich König wäre. Wegen der Daten zu weiteren Auflagen und Ausgaben verweise ich auf die umfassende Bibliografie von Thomas Braatz.[2] Ausführliche Informationen über Robert Kraft und sein Werk enthält die farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter.[3]

[2] Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.

[3] Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005.

Der Verlag stellte den Roman u. a. auf den hinteren Umschlagseiten der Lieferungshefte wie folgt vor:

Die Kunst, aus unedlen Metallen Gold zu machen, hat schon in alten Zeiten die Menschheit beschäftigt, und es gab viele Fürsten, die durch die Alchimie ihren Finanzen aufhelfen wollten. Um diese Fürsten gruppierten sich natürlich viele Abenteurer, die aber mitunter über erstaunliche Kenntnisse verfügten und ihrer Zeit um viele Jahre voraus waren. — Zu den bedeutendsten Alchimisten aller Zeiten gehörte der Graf von Saint-Germain. Seine ans Fabelhafte grenzen den Künste, die ihm die Gunst der höchsten Personen brachten, ihn aber auch für viele zum Schrecken werden liessen, sind in dem Tagebuch eines deutschen Fürsten niedergelegt. Dasselbe wurde nur in wenigen Exemplaren gedruckt und gehört heute zu den kostbarsten Raritäten der Bibliotheken. Der bekannte Schriftsteller Robert Kraft, der auf seinen weiten Reisen ein Exemplar dieses Tagebuches in die Hände bekam, hat den Stoff verarbeitet und in dem Roman »Der Graf von Saint-Germain« ein Werk geschaffen, das zu den spannendsten

Erzeugnissen der Weltliteratur gehört, sich dabei aber streng an die bekannten Ereignisse hält. Der Roman führt uns aus den Laboratorien der Goldmacher in die geheimen Gesellschaften und Logen der römischen Aristokratie, nach Afrika und Indien. Der Roman zeigt uns aber auch den nachmaligen berühmten Alchimisten und Geisterbeschwörer Cagliostro, der auf ein äusserst reichbewegtes Leben zurückblicken konnte, als Zauberlehrling des Grafen, und es ist interessant, den Werdegang dieses ungewöhnlichen Mannes kennen zu lernen.

Es versäume daher niemand, auf den Roman »Der Graf von Saint-Germain« zu abonnieren.[4]

[4] Der Graf von Saint-Germain. Roman von Robert Kraft. 1. Band. Illustrierte Ausgabe. Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. 1909, Lieferung 1, hintere Umschlagseite.

Der im Original in Fraktur gesetzte Text ist in Antiqua (Garamond Standard) umgewandelt und an die sei [1996 geltenden neuen Rechtschreibregeln angepasst worden. Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. »Boller« in »Poller«, »an der Tiber« in »am Tiber«, »Indier« in »Inder«, »Sennor/Sennora/Sennorita« in (spanisch) »Señor/Señora/Señorita« bzw. (portugiesisch-brasilianisch) »Senhor/Senhora/Senhorita«, »Wage« in »Waage« usw.

Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit hochgestellten Zahlen (1) sind vom Herausgeber eingefügt worden.

Die Wiedergabequalität der Abbildungen war abhängig von der jeweiligen Druckqualität der Vorlagen. Da die den Lagen vorangestellten ganzseitigen Abbildungen in der vorliegenden Neuausgabe dem Fließtext räumlich zugeordnet werden konnten, ist auf die fast textgleichen Bildunterschriften verzichtet worden.

Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Hinweise und die bibliografischen Anmerkungen bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die die Korrektur bei Ellen Radszat und Mike Neider.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Verlag Münchmeyer bzw. seinen jeweiligen Eigentümern und Robert Kraft war kompliziert. In der Zeit, als Pauline Münchmeyer den Verlag anführte, wurde Kraft entdeckt und erhielt einen Vertrag über vier Kolportageromane. Mit dem Verkauf des Verlages an Adalbert Fischer änderte sich manches. Einige Werke Krafts erschienen in überarbeiteter Fassung und gediegener Buchausstattung mit neuen Illustrationen. Fischer lehnte aber auch Stoffe ab, die der Autor dann teilweise bei anderen Verlagen unterbrachte. Kraft wollte kürzere Texte schreiben, die jedoch nicht in das Vertriebsschema der Kolportage passten. 1907 bekannte er sich in Nächtliches Ahnen, seiner Kurzbiografie, als Volksschriftsteller ganz zur Kolportage.

Man fand eine Lösung, die beide Seiten zufriedenstellte. In der Reihe ›Die Augen der Sphinx‹ konnte man nacheinander einige seiner Romane unterbringen.

Nach dem Erfolg bot er unter dem Titel Der Graf von Saint-Germain ein neues Werk an, das ursprünglich in Lieferungsheften, komplett hintereinander wie üblich, erscheinen sollte. Der Seitenumfang betrug 48 Seiten, das entsprach der vorhergehenden Serie ›Die Augen der Sphinx‹. Bis zu Heft 6 wurde das so praktiziert. Ab Lieferung 7 wurden 16 Seiten von Wenn ich König wäre! beigeheftet, ohne dass dies auf dem Umschlag des Heftes sichtbar gemacht wurde. Zu jeder folgenden Lieferung wurden Seiten eines anderen KraftTextes dazu geheftet, allerdings mit eigener Nummerierung.

Man kann nur vermuten, warum der Verlag so vorging. Vielleicht war Kraft nicht in der Lage, entsprechend dem Erscheinungsrhythmus zu liefern. Man füllte also die Seitenzahl mit einem anderen Stoff auf, der sich ebenfalls über mehrere Hefte verteilte. Diese Vorgehensweise war nicht typisch für Kraft, aber bereits bei dem Lieferungsroman Das Mädchen aus der Fremde wurde es so gehandhabt. Oder dem Autor war während des Schreibens bewusst geworden, dass der Stoff nicht für 60 Lieferungen reichen würde. Der Verlag hatte bereits mit der ersten Lieferung angegeben, wie viel die komplette Reihe kosten würde, dazu war er gesetzlich verpflichtet. Bei einem Preis von 20 Pfg. wurde folglich der Gesamtpreis von 12 Mark angegeben, was der Anzahl von 60 Lieferungen entsprach. Anders als bei Nobody schrieben diesmal keine anderen Autoren mit, man schloss also die Lücken (in der Regel 16 Seiten) mit anderen schon vorhandenen KraftTexten. So konnte Der Graf von Saint-Germain wenigstens bis zur 57. Lieferung durchgehalten werden.

Da ich lange Zeit keine Exemplare der Lieferungen dieses Romans besaß — sie sind sehr selten —, rätselte ich über die genaue Aufteilung. Es gab keine Lieferungshefte mit den Titeln Wenn ich König wäre!, Das Glück von Robin Hood usw. Sind sie vielleicht unter dem Übertitel Der Graf von Saint-Germain erschienen? Nirgendwo fand ich Informationen darüber, in welchem Lieferungsheft sich welcher Text befand. Walter Henle verortete die Romane in die Reihe ›Robert Kraft. Gesammelte Reise- und Abenteuerromane‹ in 60 Lieferungen, 6 (Einzel)Bänden. Ihm lagen die Lieferungshefte ebenfalls nicht vor. Die Annoncen von Münchmeyer aus dieser Zeit halfen auch nicht weiter. In der Robert-Kraft-Bibliographie von 2005 stehen deshalb falsche Angaben.

Mit dem Erwerb eines Konvolutes der Hefte und mit Hilfe von Werner Kocicka gelang es, die richtige Publikationsreihenfolge zu finden. Die bibliografischen Angaben wurden in der Robert-Kraft-Bibliographie 2016 entsprechend korrigiert und ergänzt. Den Lieferungen 7—22 waren Wenn ich König wäre!, den Lieferungen 23—34 Das Glück von Robin Hood, den Lieferungen 34—39 Die Arbeiten des Herkules und den Lieferungen 40—57

beigeheftet.

In den Buchausgaben wurden die eingefügten Texte zusammengestellt und erschienen als Einzelbände mit eigenständigen Titeln. Später wurden sie unter den Reihentiteln ›Robert Kraft — Gesammelte Reise- und AbenteuerRomanerslaquo; und ›Berühmte Reise- und AbenteuerRomane‹ in Buchform publiziert.

[1] Der Graf von Saint-Germain. Rezension von Dr. Friedrich Wallisch. In: Neues Wiener Journal. Unparteiisches Tagblatt, 7. September 1924, Nr. 11.065, 32. Jahrgang, Lippowitz & Co, S. 18, übertragen von Thomas Braatz. Die damalige Rechtschreibung wurde beibehalten.

Eine der rätselhaftesten Abenteuerfiguren des 18. Jahrhunderts ist der Graf von Saint-Germain. Über ihn ist weit weniger geschrieben worden als über seinen Nachfolger Cagliostro, dessen Lebensschicksal eine reiche biographisch-kritische Literatur erzeugt hat. Immerhin sind über Saint-Germains Abstammung nicht weniger als vier Streitschriften entstanden. Die eine kam zu dem Ergebnis, er sei ein Portugiese namens Betmar gewesen, die zweite bezeichnete ihn als einen spanischen Jesuiten Aymar, die dritte als den Sohn des Steuereinnehmers Ronaldo zu St. Germano in Savoyen, die vierte als elsässischen Juden Simon Wolf.

Als er im Frühjahr 1750 — es soll der 3. Juni gewesen sein — in Rom auftauchte, in einem Sarge als wiedererwachte Leiche, und mit seinen »übernatürlichen« Fähigkeiten und Fertigkeiten die ganze heilige Stadt auf den Kopf stellte, war allerdings von einem Simon Wolf oder einem Steuereinnehmerssohn nicht die Rede. Er gab sich vielmehr als einen der irdischen Unsterblichkeit teilhaftigen Wundermann aus und behauptete, statt Speise und Trank hin und wieder eines ungefähr hundertjährigen Todesschlafes zur Regeneration seiner Kräfte zu bedürfen. Er behauptete, zur chaldäischen Zeit in Babylon gelebt zu haben, um 600 v. Chr. in Phönizien, zu Buddhas Zeit in Indien, als Hasdrubal zu Hannibals Zeit in Karthago, mit Christus in Jerusalem, als portugiesischer Kapitän unter Heinrich dem Seefahrer, als Begleiter des Kolumbus nach Amerika gekommen zu sein und unter Ludwig XIII. in Frankreich gelebt zu haben. Von Heinrichs IV. Gattin Maria von Medici habe er den Titel eines Grafen von Saint-Germain erhalten. Am 15. Oktober 1647 sei er zum letztenmal »gestorben«.

Trotzdem seine Wundertaten unzählige Gläubige fanden, wurde ihm der Boden in Rom bald zu heiß, er verschwand spurlos, soll sich mehrere Jahre in Indien aufgehalten haben und erschien 1756 in Paris, wo er als Lehrmeister der Alchimie die Gunst Ludwigs XV. und der Pompadour gewann. Im Jahre 1762 brachte er es zum französischen Gesandten in London. Aber bald folgten wieder Jahre abenteuerlichen Wanderns. Er gelangte nach Rußland, nahm dort, angeblich mit Recht, Namen und Titel eines Grafen Soltykow an, tauchte bald in Berlin, bald in Schwabach als Freund des Markgrafen Karl Alexander von Ansbach auf (1774) und kehrte in dessen Begleitung als Soltykow, nicht mehr als Saint-Germain, nach Italien, in das Land seiner alten Triumphe, zurück. Er versäumte nicht, durchblicken zu lassen, daß er von der Zarin Katharina II. in wichtiger diplomatischer Mission ausgeschickt sei. Später hielt er sich am Hofe des Landgrafen Karl von Hessen auf und starb im Jahre 1780 in Eckernförde eines durchaus natürlichen Todes.

Daß es sich wohl verlohnt, dem verworrenen Lebensschicksal dieses wunderlichen Mannes nachzuforschen, hat neuerdings Robert Kraft bewiesen: in einem zweibändigen Werk von mehr als 1500 Seiten Umfang, »Der Graf von Saint-Germain«, Verlag H. G. Münchmeyer, Niedersedlitz, Dresden, erzählt er die Geschichte dieses Abenteurers. Als reichlich geheimnisvolle Quelle führt er das Tagebuch eines deutschen Fürsten an, das angeblich noch heute im Geheimarchiv eines Schlosses liegt. Von diesem Tagebuch des vertrautesten Freundes des Grafen von Saint-Germain — aus »diskreten« Andeutungen ist zu schließen, daß es sich um den Markgrafen Karl Alexander von Ansbach handelt — sei nach Krafts Angaben ein englischer Auszug in die Öffentlichkeit gelangt, der zu den seltensten Kostbarkeiten einiger weniger Bibliotheken des Auslands gehören soll.

Kein Zweifel, die Darstellung von Saint-Germains Lebenslauf, wie ich sie nach diesem Buche oben skizziert habe, ist ein Roman, und Kraft will auch nichts anderes geschrieben haben als einen Roman, vielleicht einen historischen Roman. Das Gerüst der Handlung aber ist geschichtlich, und im wesentlichen ist nur eines die Arbeit dichterischer Phantasie: Kraft läßt den Grafen nicht bloß Alchimisten und betrügerischen Wundermann sein, wie den späteren Cagliostro, sondern er hat auch den reizvollen Einfall, in dem Grafen von Saint-Germain einen geistig und körperlich außergewöhnlich entwickelten, genialen Menschen hinzustellen, der die Erfindungen und Fertigkeiten später Jahre und Jahrhunderte bereits kennt. Er kennt sie zum Teil als glücklicher Schüler namenlos gebliebener Gelehrter, zum Teil selbst als Forscher und Mann der Tat. Und das Tragische dieser Gestalt ist es, daß Saint-Germain — zum Unterschied von seinem habgierigen und gewissenlosen Schüler und Nachahmer Josef Balsamo, dem späteren Grafen Cagliostro — nur auf dem Wege der frommen Lüge, des gutgemeinten mundus vult decipi, als Apostel einer Menschheitsveredlung sich durchzusetzen meint. Derartige dichterische Bereicherung der geschichtlichen Gestalt des Abenteurers versöhnt mit manchen bedenklichen Schwächen dieses Buches, das nicht zuletzt durch allzu breite lebhafte Exkurse an Bündigkeit einbüßt.

Der Graf von Saint-Germain hat wie Cagliostro zweifellos Suggestion und Hypnose wissentlich angewandt, er war wie Cagliostro ein Bauchredner; Robert Kraft geht von der Tatsache aus, daß diese Hexenmeister spätere Allgemeinkenntnisse vorweggenommen haben, und fabuliert in fesselnder Weise weiter: Saint-Germain war der erste Europäer, der die indische Atemtechnik beherrscht hat, er war vor dem Zeitalter der Virtuosen Geigen- und Klaviervirtuose, er war ein unvergleichlicher Fechtmeister, Taschenspieler und Rechenkünstler, er kannte bereits die Elektrizität und ihre praktische Verwertung, die Dampfmaschine und sogar den — künstlichen Zahnersatz. Ein reizvoller Gedanke: Wer vor anderthalb Jahrhunderten die Technik unserer Zeit beherrscht hätte, wäre als Künder des Übernatürlichen gepriesen worden.

Aber gerade damit sind tatsächlich die historischen Möglichkeiten des Wundermannes aufgezeigt. Sie alle, die Hexen des Mittelalters, die Alchimisten, die wunderlichen Geisterseher des 18. Jahrhunderts, ein Swedenborg, ein Garner und in entsprechendem Abstand der Graf von Saint-Germain und Cagliostro haben unbewußt oder wissend über Fähigkeiten verfügt, die den Gesichtskreis der Zeit überstiegen. Darin liegt die gefährliche Macht dieser Menschen.

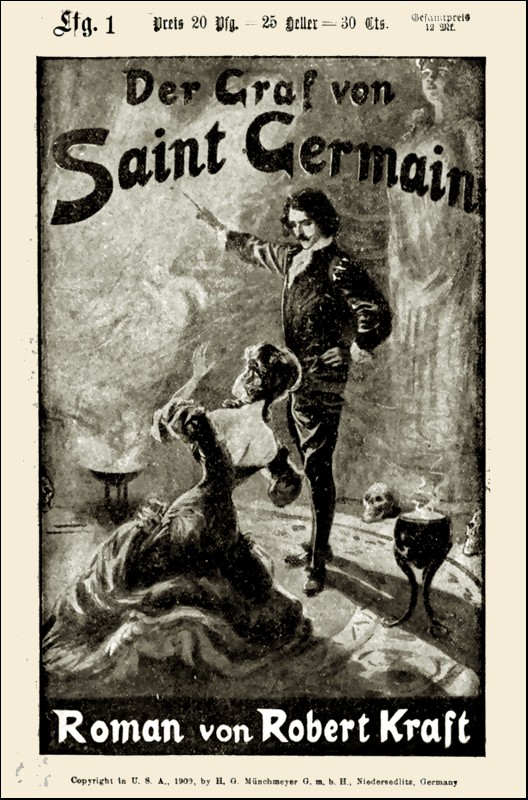

Lieferungsumschlag von Der Graf von Saint-Germain. Roman

von Robert Kraft. Illustrierte Ausgabe. Niedersedlitz-Dresden:

H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1909], Lfg. 1, Umschlagseite 1

Ein düsteres Gewölbe, vollgepfropft mit gläsernen und kupfernen Destillierkolben, Phiolen, Flaschen und Büchsen, ein glühender Ofen, auf dem es in einem Kessel brodelt und zischt, und vor dem Ofen ein junges, schönes, blasses Weib in säurezerfressenem Arbeitskittel, das mit atemloser Spannung den chemischen Vorgang beobachtet.

In dem Kessel steigt schäumend eine grüne Masse empor — jetzt, jetzt ist es so weit! — nun schnell eine Schale mit Quecksilber hineingegossen, wodurch der grüne Schaum zurücksinkt, nun schnell das Ganze in ein kaltes Wasserbad gestellt, tüchtig umgerührt...

Nach zehn Minuten ist die Masse erkaltet, und was daraus zum Vorschein kommt, ist ein roter Sirup. Jetzt ist das blasse, sonst so schöne Antlitz vor Aufregung fast verzerrt, als sie mit einem Glasstabe in dem Kessel sucht — aber es bleibt bei dem roten Sirup, nichts anderes ist darin zu finden.

Da sinkt das Weib gebrochen und ächzend auf einen Stoß Pergamentbücher nieder.

»Wiederum betrogen! Der goldene Löwe hat den gelben Drachen noch immer nicht besiegt! Und morgen habe ich zehntausend Dukaten zu zahlen!« —

Es war in der höchsten Blütezeit des Wahnes, Gold machen zu können. Noch höher ging das Streben, wenn man den Stein der Weisen entdecken wollte, der seinem Besitzer ewige Jugend verlieh, im höchsten Grade ihm alle Geheimnisse des Himmels und der Erden offenbarte.

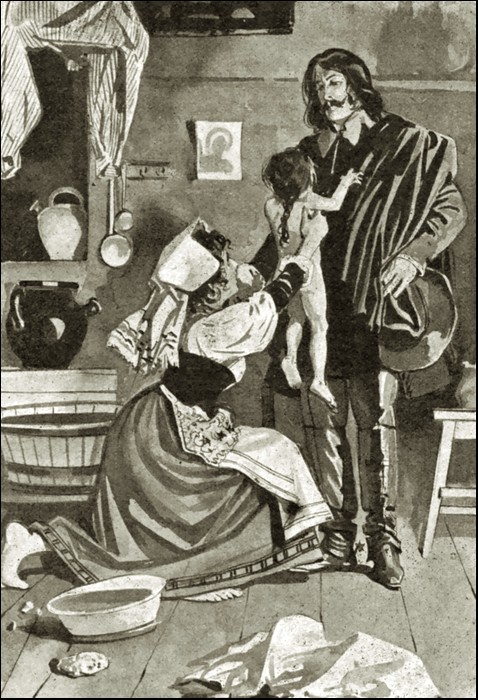

Aber unedle Metalle in Gold verwandeln zu können, das genügt ja schon. Und wie ein Fluch war es über die ganze zivilisierte Menschheit gekommen. Papst und Kaiser, Klosterdiener und Arbeiter, alle betrieben die Goldmacherkunst, meist ohne sonst auch nur eine Ahnung von der Chemie zu haben, und wehe dem, der der einmal einen kleinen Erfolg gehabt zu haben glaubte oder sich aus einem anderen Grunde diesem Hirngespinste ganz ergab. Mancher bisher fleißig gewesene Handwerker verkaufte sein Werkzeug, um sich Retorten und Tiegel anzuschaffen, ließ über seinen planlosen Experimenten Frau und Kinder verhungern.

Immer von Neuem genährt wurde dieser Wunderglaube von professionellen Alchimisten, die sich Adepten nannten und vorgaben, Gold machen zu können. Ihre Rezepte dazu verkauften sie an Fürstenhöfe wie dem kleinen Manne. Ehe diese Rezepte aber wirksam auszuführen waren, musste man eine lange Vorbereitungszeit durchmachen, man musste fasten und nachtwachen und so und so viele Gebete sprechen oder Teufelsdienste verrichten, Eidechsenschwänze und andere widerliche Dinge sammeln, den Strick eines Gehängten, oder einem totgeborenen Kinde den Finger abschneiden, dann kam noch die Stellung der Gestirne hinzu — und glückte nun das Experiment nicht, so hatte man eben in ›geistiger Hinsicht‹ etwas verfehlt. Der Adept aber wusste durch geschickte Gaukeleien immer wieder vorzutäuschen, dass er unedle Metalle in Gold verwandeln könne, und wurde er einmal als Betrüger entlarvt, so tauchten für den einen zehn neue Adepten auf, die sich nicht so leicht entlarven ließen.

Auch die Herzogin Ludmilla Borghesia hatte sich seit dem Tode ihres Gatten diesem Wahnsinn ergeben. Sie stammte aus einer ganz einfachen Familie, war aber die Nichte des Papstes. Der Herzog hatte auch nichts weiter als seinen uralten Titel gehabt, aber er hatte eben die Nichte des Papstes geheiratet, der die beiden reichlich mit Palästen und Gütern ausstattete. Das junge Ehepaar hatte diese dazu benutzt, Hypotheken aufzunehmen und das meiste Geld am Spieltisch zu verlieren. Auch nach dem Tode ihres Gatten setzte die Herzogin ihr luxuriöses Leben fort, ihr päpstlicher Onkel, der sie über alles liebte, die schöne Nichte vergötterte, bezahlte ja noch — bis es eben nicht mehr ging. Es hat alles seine Grenzen. Nun hatte sie es noch einmal mit der Goldmacherei versucht, schon seit einem halben Jahre, war so fest davon überzeugt gewesen, dass es ihr doch noch gelingen würde, sodass sie auf das zukünftige Gold schon immer Schulden gemacht hatte.

Und nun war es wieder nichts! Ein neuer Gauner hatte sie betrogen, obgleich er ihr Empfehlungsbriefe von allen europäischen Fürstenhöfen vorgelegt hatte.

Umsonst hatte sie eine Woche lang nur trocknes Brot gegessen, umsonst eine lebendige Kröte auf der bloßen Brust getragen, umsonst während dieser Zeit die unnatürlichsten und widerwärtigsten Dinge getrieben — anstatt des glitzernden Goldes war da ein roter Sirup entstanden, den man nicht einmal essen konnte.

»Wiederum betrogen! Der goldene Löwe hat den gelben Drachen noch immer nicht besiegt! Und morgen habe ich zehntausend Dukaten zu zahlen!«

Nein, nicht erst morgen. Die Ampel verlosch. Durch die erblindeten Fensterscheiben graute der neue Tag herein. Schon heute würden die Gläubiger kommen und sie aus diesem Palaste vertreiben. Was sie noch besaß, das war nicht der Rede wert. Und der Papst würde nicht mehr für die einst so geliebte Nichte eintreten.

Da klopfte es an der eisenbeschlagenen Tür, welche dieses unglückselige Heiligtum verschloss.

Unwirsch fuhr die Herzogin empor.

»Wer wagt es, mich hier zu stören?!«, rief sie zornig, aber im Geheimen angstvoll an einen Diener denkend, der die Herrin in der frühesten Morgenstunde selbst hier aufsuchen könne, um den rückständigen Lohn zu fordern.

»Dein Vater«, erklang draußen eine fette Stimme.

Erleichtert stand die Herzogin auf, um die Tür zu öffnen. Es war nicht ihr leiblicher Vater — den hatte sie nicht mehr — sondern ihr Beichtvater, ein entfernter Verwandter, den ebenfalls der Papst von einem armen Mönchlein zum wohlbestallten Prior eines Bettelklosters gemacht hatte.

Hastig trat die dicke Gestalt ein, in dem feisten Gesicht funkelte die Nase ganz verdächtig.

»Was führt dich so früh hierher, Antonio?«, redete die Herzogin ihn, der jetzt Pater Hilarion hieß, mit seinem früheren, weltlichen Namen an. »Bringst du mir die zehntausend Dukaten?«

Die zwinkernden Augen hatten schnell das ganze Laboratorium durchflogen.

»Du träumst, Ludmilla! Viertel, halbe und auch ganze gebratene Hühner genug, gestern erst hat mir so eine Vettel, der ich wieder einmal die Hölle erließ, ein ganzes Fass Falerner geschickt — zu hungern und dursten brauchst du nicht, solange ich lebe — nur kein Geld. Wir stehen unter zu strenger Kontrolle. Was war es mit dem Rezept?«

»Da, der rote Teig ist dabei herausgekommen.«

»Hätte ich dir schon vor drei Tagen sagen können. Dein Professor Dorio Vittore war ein Schwindler.«

»Was?! Woher weißt du...?«

»Wie lange hältst du dich hier eingeschlossen?«

»Seit einer Woche faste ich, habe keinen Menschen gesehen.«

»Eben deshalb kannst du es nicht wissen. Dein Professor ist als Betrüger entlarvt worden, alle seine Zeugnisse waren gefälscht, gestern ist er gerädert worden.«

Noch einmal sank die Herzogin ganz gebrochen zusammen. Und dabei hatte ihr Pater Hilarion diesen Betrüger, dem sie für sein Rezept ihren letzten Schmuck geopfert, erst empfohlen. Denn die beiden arbeiteten oft zusammen, mindestens unterhielten sie sich während der Beichtstunden nur über die Goldmacherkunst.

»Höre mich an, Ludmilla«, fuhr der Pater fort. »Jetzt habe ich wirklich den roten Löwen gefunden...«

»Ach, wie oft hast du das nicht schon gesagt!«

»Das war immer nur meinem eigenen Kopfe entsprungen, diesmal ist es etwas anderes. Lass dir nur erzählen. Ich habe diese Nacht einen Traum gehabt. Erst vorhin. Erschöpft von langen Gebetsübungen, war ich erst gegen Mitternacht eingeschlafen. Plötzlich erfüllte sich meine Zelle mit einem überirdischen Lichte, und in diesem stand vor mir der Erzengel Michael.

»Er winkte mir, ich erhob mich gehorsam, ganz ohne Furcht, er nahm mich bei der Hand, wir verließen das Kloster, gingen durch die Straßen Roms — das musst du dir alles so im Traume vorstellen, ich sah immer nur mich und den Erzengel Michael, oder vielmehr den Erzengel Michael und mich — wir betraten deinen Palast, befanden uns plötzlich hier in diesem Laboratorium — und alles sah ich genau so, wie ich es jetzt sehe — hier stand diese Flasche, und dort lag der halbe Zwieback mit den Spuren deiner Zähne — und nun nahm ich dich bei der Hand, alles ohne ein Wort zu sprechen, als müsste das so sein, wir verließen dein Haus, jetzt schritt uns der Erzengel Michael voran. wir betraten die Villa der heiligen Thekla...«

»Was, die Wohnung des Lords Walter Moore?!«, fuhr da das blasse Weib plötzlich mit flammenden Wangen empor.

Bisher hatte sie still zugehört, wohl mit Spannung, aber auch mit sichtlichem Unglauben. Sie glaubte an den ganzen Traum nicht. Und doch, sie glaubte daran. Ihr Beichtvater hätte ihr noch etwas ganz anderes vormachen können. Es waren eben damals noch die Zeiten, da das ganze Volk, hoch und niedrig, in den Banden des tiefsten Aberglaubens lag. Neunundneunzigmal ließ man sich täuschen, man schwur hoch und heilig, dass dies das letzte Mal gewesen sei, um zum hundertsten Male doch wieder jedem Märchen zu glauben, und das ganz besonders, wenn es aus dem Munde einer kirchlichen Person kam.

Dass die erwähnte Villa auf die Herzogin solch einen Eindruck machte, hatte seinen besonderen Grund.

Es war ein in schönster Gegend am Tiber gelegener Palast, noch aus der alten Glanzzeit Roms stammend. Die heilige Thekla sollte in ihm verschieden sein. Seit zwei Jahren residierte darin der englische Gesandte Lord Walter Moore. Der alte Pitt, Englands Reichskanzler, hatte für diesen verantwortlichen Posten eine ganz eigentümliche Wahl getroffen, aber doch wieder beweisend, dass er der englische Bismarck war.

Der noch junge Lord Walter Moore, Earl und Peer von England, war nicht nur Protestant, sondern er hätte auch noch in unserer aufgeklärten Zeit als der ausgesprochenste Freigeist gegolten, der an nichts glaubte, was er nicht mit den Händen fassen konnte. Und den nun nach Rom zu schicken! Und trotzdem, England hatte mit dem noch immer allmächtigen Rom nie auf besserem Fuße gestanden als durch Vermittlung dieses jungen Diplomaten. Abgesehen von seiner verschwenderischen Freigebigkeit, die ihm sein ungeheueres Vermögen gestattete, war es besonders seine Liebenswürdigkeit, sein ganzes Wesen, das jeden wie durch Zauberei fesselte. Er konnte spotten, wie er wollte, ihm verzieh man alles. Er, der an nichts glaubte, war in Wahrheit der Zauberer von Rom. Und gerade durch dieses sein offenes, ehrliches Glaubensbekenntnis harmonierte er ausgezeichnet mit Papst Benedikt XIV., dem trefflichsten, tolerantesten, aufgeklärtesten Manne, der je auf Petri Stuhle gesessen hat.

Wenn sich die Herzogin Borghesia in ihrer Not an diesen Lord gewendet hätte, es wäre ihr sofort geholfen worden. Aber sie tat es nicht. Und das sprach am besten für ihren Charakter.

Sie war nur, wie schon ihr Gatte, sehr leichtsinnig gewesen, hatte über ihre Mittel gelebt, nichts weiter. Und da ihr päpstlicher Onkel sie nicht mehr empfangen hatte, war ihr auch jedes andere anständige Haus verschlossen. Ohne dass es ausgesprochen, war sie in die Acht erklärt worden. Kein Mensch wagte sich ihr mehr zu nähern. Wucherer, ja. Nur Lord Moore schickte ihr nach wie vor Einladungen zu seinen Festlichkeiten, und er hätte sich jedenfalls gar nichts daraus gemacht, wenn ihretwegen alle anderen Gäste gegangen wären. Aber sie war nie gekommen.

Ein Hauptgrund zu ihrer Sündhaftigkeit mochte allerdings auch der sein, dass sie immer hoffte, doch noch das große Geheimnis des Goldmachens zu entdecken. — —

»Nun, und was weiter?«

»Wir betraten die Villa, der Erzengel Michael immer voran, und da kam uns schon der Lord Moore entgegen, wir fassten einander bei den Händen, ich in der Mitte, du links, der Lord rechts, und dann hatte plötzlich jeder eine Hacke in der Hand, und so gingen wir, dem Erzengel folgend, in den Keller hinab, immer tiefer, durch lange Gänge, immer links und rechts abzweigend — ich weiß den Weg noch ganz genau, kann ihn aber nicht beschreiben — und dann deutete der Erzengel gegen die Wand und war plötzlich verschwunden — und wir drei nahmen unsere Hacken und zertrümmerten die Wand — eine Höhlung zeigte sich — und da lag ein großer Löwe aus rotem Golde. Siehst du, da liegt der rote Löwe vergraben. Ich erwachte, der Tag graute, ich eilte sofort hierher.«

Die roten Wangen der Zuhörerin waren wieder erblasst, in dem schönen Antlitz kämpfte wieder Spannung mit Unglauben.

»Pater, Pater, so ein Traum!«

»Ja, im Traume wird es denen offenbar, welche Gott liebt«, war die salbungsvolle Antwort.

»Du willst doch nicht etwa gar jetzt da hin?«

»Aber sofort! Und du musst mit!«

»Nimmermehr!«, fuhr sie wieder mit flammenden Wangen empor.

»Du musst! Es muss alles ganz genau so eingehalten werden, wie es mir der Erzengel im Traume offenbart hat. Gehe ich allein hin oder nur mit dem Lord, so finden wir vielleicht eine Nische, aber sicher keinen roten Löwen darin.«

Der Aberglaube war bei dem Weibe stärker als alles andere. Immer schwächer wurde ihr Widerstand.

»Aber jetzt, in so früher Morgenstunde!«

»Der Lord sitzt mit Morgengrauen am Schreibtische, das ist bekannt genug, mit Ausnahme, wenn er einem Feste beigewohnt hat, und das war gestern nicht der Fall. Wir Bettelmönche wissen doch gar viel.«

»Der Lord lacht uns sicher aus, lässt uns ja gar nicht vor!«

»Er wird uns vorlassen und mit uns kommen, zumal wenn du dableibst.«

»Ah, jetzt durchschaue ich dich!«, rief sie mit funkelnden Augen. »Auf diese Weise willst du mich dem Lord Moore verkuppeln?«

»Habe ich dies etwa schon einmal versucht?«

»Oft genug hast du mir schon geraten, ich soll mich an ihn wenden.«

»Das ist etwas ganz anderes und töricht genug von dir, dass du es nicht getan hast. Nun gut — ich habe Ähnliches von dir zu hören erwartet — so tritt auch du als Mönch auf, ich habe zu diesem Zwecke gleich eine zweite Kutte angezogen. Du ziehst die Kapuze über den Kopf, bist der Frater Augustus aus meinem Kloster, hast ein Gelübde, einen Monat dein Gesicht zu verhüllen. Du musst unbedingt mit dabei sein. Allerdings stimmt das dann nicht so ganz, der goldene Löwe verwandelt sich vielleicht in einen silbernen — aber das ist immer noch besser als gar nichts.«

Immer schwächer und schwächer wurden ihre Widersprüche. Der fromme Pater hätte ihr ja noch etwas ganz anderes vormachen können, sie hätte schließlich alles, alles geglaubt.

»Schwöre mir, mich nicht zu verraten!«

»Ich schwöre es dir bei meinem Schutzpatron.«

Da war ihr letztes Bedenken besiegt. Sie brauchte nur den Arbeitskittel abzustreifen, unter dem sie eine Haustoilette trug, dafür die Mönchskutte anzuziehen, und die beiden traten ihre abenteuerliche Wanderung an.

Schon seit einer Stunde saß Lord Walter Moore im bequemen Morgenkostüm am Schreibtisch. Sein englischer Leibdiener, der ihn auch bei allen Ausgängen begleitete, trat ziemlich ungeniert ein.

»Zwei Mönche wünschen Eure Lordschaft in dringendster Angelegenheit zu sprechen. Der eine ist der Pater Hilarion, der Prior eines Benediktinerklosters. Den anderen nennt er Frater Augustus, der wegen eines Gelübdes das Gesicht verhüllt haben und schweigen muss. Aber unter der Mönchskutte steckt offenbar ein Weib, und da der Pater der Beichtvater der Herzogin Ludmilla Borghesia ist, so vermute ich fast, dass es diese ist.«

Man sieht, vor den Augen dieses Leibdieners nützte keine Verkleidung.

Überrascht hatte der Lord aufgeblickt.

»Die schöne Herzogin Ludmilla!«

»Ich vermute nur.«

»Zu solch früher Morgenstunde!«

»Auch ihre Gläubiger können heute sehr früh kommen.«

»Ja — sind denn gestern nicht die zehntausend Dukaten an den Halsabschneider bezahlt worden?«

»Das wohl, aber davon weiß sie noch nichts. Sie wird sich nur wundern, wenn die Gläubiger nicht kommen, um sie zu plündern.«

»Und sie wird nicht erfahren, dass es von mir bezahlt worden ist?«

»Dafür ist gesorgt, und ebenso, dass der venezianische Jude seinen Schuldschein nicht zum zweiten Male präsentieren kann.«

»O, das glaube ich dir wohl, Ralph. Apropos — der kleine Marquis nannte dich gestern Baron.«

»Nur aus Scherz. Niemand ahnt, wer unter der Maske Ihres Leibdieners steckt.«

»Und was wollen nun die beiden?«

»Eure Lordschaft in dringendster Angelegenheit sprechen. Mehr sagte der Prior nicht, und ich ließ es mir genügen.«

»Lass sie eintreten.«

Ja, dieser Leibdiener musste wirklich ganz besondere Augen besitzen. Es war sonst gar nicht zu unterscheiden, ob sich unter der formlosen Kutte des Vermummten ein Mann oder ein Weib befand, zudem die Herzogin noch sehr geschickt den stärkeren Schritt eines Mannes nachzuahmen verstand.

Pater Hilarion hatte seinen Segensspruch gemurmelt und begann dann ohne weitere Umschweife:

»Heute Nacht erschien mir im Traume der Erzengel Michael...«

Und er erzählte sein ganzes Märlein, nur an Stelle der Herzogin jetzt immer den Frater Augustus, hier seinen vorgeblichen Begleiter, einen Mönch seines Klosters, einschiebend.

Aufmerksam, gar nicht mit spöttischer Miene, hatte Lord Moore alles angehört. Er glaubte die vorliegende Absicht gleich zu durchschauen, sprach es auch aus.

»Ihr wollt mir eine Falle stellen, Pater!«

»Eine Falle?!«

»Ich bin als der ungläubigste Thomas bekannt. Gehe ich nun mit Euch in den Keller, hacken wir hier und da herum, ohne natürlich etwas zu finden, so könnt Ihr dann doch noch immer triumphierend erzählen: Seht da, auch Lord Walter Moore, der sich so als Freidenker aufspielt, auch er lässt sich von jedem vorerzählten Traume beeinflussen... ist es nicht so, Pater?«

Abwehrend hob der Prior beide Hände empor.

»O, Mylord, was trauen Sie mir zu! Wie würde ich so etwas wagen! Bei meiner Seligkeit, ich spreche die Wahrheit!«

Der Lord wurde ganz irre. Nicht durch den Schwur, sondern durch den ganzen Gesichtsausdruck des Paters. Er hielt diesen solch einer Vorstellung nicht für fähig.

Und was für eine Ursache hatte die Herzogin, ihn so blamieren zu wollen? Dass sie sich unter der Kutte eines Mönchs verbarg, das konnte er hingegen recht gut begreifen.

»Nun gut. Ich bin bereit, mitzugehen. Ob ich mich dadurch blamiere oder nicht, das ist mir ganz gleichgültig, deswegen bleibe ich für mich selbst noch immer derjenige, der ich bin — auf die Meinung anderer Leute gebe ich nichts. Und ich halte es geradezu für meine Pflicht, Euch zu beweisen, dass ihr wiederum einmal von einem Traume getäuscht worden seid. Nicht wahr, es ist unbedingt nötig, dass ich selbst mit in den Keller gehe? Denn ich weiß ja, wie Ihr das mit solchen Träumen handhabt, das muss alles ganz genau ausgeführt werden, sonst habt Ihr immer eine Entschuldigung, weshalb es nicht in Erfüllung geht.«

»Jawohl, ich in der Mitte, Eure Lordschaft rechts und der Frater links an meiner Seite. So durchschritten wir den Keller.«

»War nicht auch mein Leibdiener dabei? Den möchte ich mitnehmen.«

»Das wird sicher nichts schaden, wenn er sich hinter uns hält.«

»Und wer soll die Rolle des Erzengels Gabriel spielen?«

»Es war der Erzengel Michael«, verbesserte der Pater zunächst.

»Konntet Ihr das so genau unterscheiden, obwohl der Engel sonst kein einziges Wort gesprochen, sich also auch nicht vorgestellt hat?«, erklang es zum ersten Male mit einigem Spott.

»Ich kenne die Erzengel alle«, war die bescheidene Antwort.

»So! Das freut mich. Möchte auch solche intime Bekanntschaften im Himmel haben. Nun, wo blieb der Herr Erzengel? Muss der nicht auch sichtbar dabei sein?«

»Das ist nicht nötig. Das war nur eine — eine... Traumfigur.«

»Gut. Und die Hacken?«

»Die hatten wir plötzlich in den Händen, als wir den Keller betraten.«

»Gut! Soll alles nach Wunsch geschehen. Ralph, du begleitest mich! Sorge zunächst dafür, dass am Kellereingang drei Hacken sind!«

»Die liegen schon unten. Im Hofe sind Arbeiter, die ihr Handwerkszeug immer dalassen«, entgegnete der Diener, der im Zimmer geblieben war.

Er wollte durch ein Augenblinzeln seinen Herrn offenbar zur Seite ziehen, um erst noch einmal allein mit ihm zu sprechen, aber dieser wehrte durch ein leises Kopfschütteln ab.

Lord Moore wusste schon, was er tat. Er vermied mit Absicht alle weiterem Fragen. Was nützte es denn, wenn er fragte, ob der Pater dieses Haus kenne, schon einmal im Keller gewesen sei. Er wurde ganz einfach belogen.

Nein, so schnell wie möglich auf alles eingehen und dann gut aufpassen, weshalb ihm eigentlich diese Falle gestellt ward.

»Dann brauchen wir wohl auch noch Licht? Oder wie war es sonst mit der Beleuchtung?«

»Die ging von der strahlenden Gestalt des Engels aus.«

»Diese strahlende Gestalt fehlt uns aber.«

»O, dann tut's auch eine Lampe, die der Diener hinter uns trägt. Das muss alles in irdische Verhältnisse übersetzt werden.«

»Ralph, eine Lampe!«

»Finden wir gleichfalls unten.«

»Und die Kellerschlüssel?«

»Nehme ich unterwegs mit.«

»Dann vorwärts! Ein halbes Stündchen will ich der Geschichte opfern.«

Die vier traten auf den Korridor hinaus, der Diener schritt schnell voran, verschwand um eine Ecke.

»Wir wollen uns doch lieber schon hier bei den Händen fassen, um ja keine Vorschrift außer acht zu lassen«, meinte der Prior.

Es geschah. Links der vermummte Mönch, rechts der Lord, in der Mitte der Pater. Der Lord machte einmal ein Gesicht, als wollte er in ein schallendes Gelächter ausbrechen. Er beherrschte sich.

»Nun führt uns, Pater.«

»Wo geht's nach dem Keller hinab?«

»Ja, das müsst Ihr doch wissen. Ihr habt doch schon den ganzen Weg unter sicherster Führung im Traume gemacht.«

»Nein, nicht so mit allen Einzelheiten. Erst von der Kellertüre an bin ich meiner Sache sicher. Vorher war das immer nur ein traumartiges Schweben.«

Wenn das Wahnsinn war, so lag doch Methode drin.

»So will ich jetzt noch den Führer spielen.«

Sie schritten Hand in Hand den Korridor entlang und eine Treppe hinab, bis der Lord im Erdgeschoss vor einer schweren Holztür stehen blieb.

»Ralph ist noch nicht da mit den Hacken.«

Der Pater blickte kopfschüttelnd die Tür an und schaute sich verwundert um.

»Was habt Ihr?«

»Von hier an, wo es in den Keller ging, kann ich mich auf alles schon ganz deutlich entsinnen. Die Tür, die sich vor uns öffnete, sah ganz anders aus.«

»Wie sonst?«

»Die war viel größer und war mit eisernen Bändern beschlagen.«

Er hatte recht. Diese Tür hier verschloss gar nicht den Kellereingang, sondern nur ein kleines Gewölbe.

»Seid Ihr denn schon einmal hier gewesen?«, durfte der Lord jetzt schon eher fragen.

»Noch nie!«

Eine weitere Frage aber hielt der Lord doch nicht für nötig, ebenso wenig wie eine Entschuldigung oder doch Erklärung, als er seine Begleiter weiterführte. Wer mag da für ihn spioniert haben?, dachte er unterwegs. Und wozu das alles?

Als sie um die Ecke bogen, sahen sie Ralph vor der eisenbeschlagenen Tür schon mit drei Hacken und einer Lampe stehen. Auch zwei Brecheisen hatte er gleich mitgebracht.

»Jetzt sollen wir also die Hacken schon in die Hand nehmen?«

»So zeigte es mir der Traum.«

Sie taten es, deshalb konnte der Pater noch immer die Hände seiner Begleiter halten, sie schritten die Treppe im Scheine der hinter ihnen gehaltenen Blendlaterne hinab.

»Links oder rechts?«, fragte der Lord unten.

»Rechts ab ging es.«

Und es ging immer weiter links und rechts ab in den labyrinthähnlichen Gängen, der Pater schien des Weges todsicher zu sein.

»Noch um die nächste Ecke, dann muss gleich rechterhand eine kleine Tür sein.«

So war es in der Tat. Doch der Lord wunderte sich nicht mehr.

»Wohin führt diese Tür?«, fragte er, und er wusste es wirklich nicht.

»In den zweiten Keller.«

»In den zweiten Keller?«

»Habe ich Eurer Lordschaft nicht erzählt, wie mich der Erzengel in den zweiten Keller hinabführte?«

»Es ist möglich. Ich habe aber noch nicht einmal gewusst, dass dieses Haus überhaupt einen zweiten Keller hat. Ralph, hast du den Schlüssel?«

Der Diener hatte ein ganzes Schlüsselbund. Mit bewundernswertem Scharfblick fand er sofort den richtigen Schlüssel heraus, einen sehr verrosteten, hatte dann große Mühe, das Schloss zu öffnen. Doch es ging.

Ächzend drehte sich die Tür in den Angeln. Eine modrige Luft schlug ihnen entgegen.

Sie schritten die wieder sehr lange Treppe hinab. Der Diener wusste ihnen von hinten sehr geschickt vor die Füße zu leuchten.

Wieder labyrinthische Gänge, in denen sich der Pater links und rechts wandte, ohne jemals zu zögern.

»Alles ganz, wie ich es im Traume gesehen«, erklärte er zufrieden. »Hinter der nächsten Ecke muss ein Pfeiler sein, gleich seitwärts an der rechten Wand ist die Stelle, die mir der Erzengel bezeichnete.«

Der Pfeiler, sonst sehr selten, kam wirklich.

»Da ist die Stelle, wo die Hacke angesetzt werden muss«, sagte Pater Hilarion, mit der Hand in Kniehöhe gegen die Wand deutend.

Nun ward auch der Lord doch von einer kleinen Aufregung erfasst.

»Jetzt aufgepasst!«, flüsterte er bei der ersten Gelegenheit seinem Kammerdiener zu.

»Ich halte meine Augen schon offen, es soll mir nichts entgehen«, gab dieser ebenso unbemerkt zurück.

Aber da halfen keine Argusaugen. An dem Mörtel der Wand war an dieser Stelle kein Unterschied von der Umgebung zu bemerken.

»Nun, da wollen wir uns mal in Abbruchsarbeiter verwandeln. Wir alle drei, nicht wahr?«

»So zeigte es mir der Traum. Wir alle drei schwangen die Hacken.«

»Keine Zauberformel oder sonst etwas?«

»Gar nichts.«

»Na, dann mal los!«

Die drei griffen zu den Hacken. Der Diener leuchtete. Der Prior fasste die seine nicht minder ungeschickt an als die Herzogin, die zudem ihre zarten Hände aus den langen Ärmeln nicht zum Vorscheu kommen lassen wollte, und da auch der Lord mit der Hackenspitze nur an der Wand herumkritzelte, war das Resultat gleich Null.

»Nein, so geht das nicht«, lächelte der Lord. »Wir stehen ja einander im Wege. Tretet mal zur Seite, ich will die Geschichte allein besorgen...«

»Das darf nicht sein, wir alle drei müssen...«

»Ach was, da sind wir übers Jahr noch immer nicht durch...«

»Dann finden wir aber keinen goldenen Löwen!«

»Na, dann einen silbernen. Weg!«

Und der junge Lord spuckte in seine diamantfunkelnden Hände, holte aus und schmetterte los, handhabte die Spitzhacke mit einer Kraft und Virtuosität, als habe er Zeit seines Lebens nichts anderes gemacht, als Mauern durchbrochen.

Es gab hierfür wie für alles eine Erklärung.

Man hat ja schon seltsame Sportmoden gehabt. Sie kommen und gehen wieder, werden mit Leidenschaft betrieben und werden wieder vergessen. So ist es heute mit unserem Rodeln. Vor zehn Jahren wurde es den Kindern verboten, vielleicht schon nach zehn weiteren Jahren schüttelt man wiederum die Köpfe darüber, wie die erwachsenen Leute mitmachen konnten. Damals wetteten in England die Anhänger eines besonderen Sportes, den man ›lumbing‹ nannte, in welcher Zeit sie mit der Axt einen starken Baum fällen konnten. ›Lumber‹ Gerümpel, als Zeitwort wäre es vielleicht mit Kleinholzmachen zu übersetzen. Die kanadischen Holzschläger heißen noch heute lumbers. Aber das musste geübt werden. Da gab es Championlumberer, da wurden Rekorde aufgestellt und geschlagen. Da aber schon damals in England der Wald selten war, war das ein gar kostbares Vergnügen, ein teurer Sport, den sich nur reiche Leute leisten konnten, Aristokraten in ihren Wäldern und Parks.

Staunend sahen die beiden Italiener, wie der junge englische Lord in seinen Händen die Spitzhacke schwang, dass die Steinsplitter nur so umherstoben, in zehn Minuten war er durch, jetzt setzte er in das vorhandene Löchelchen das Brecheisen ein, hierbei unterstützte ihn sein Diener mit nicht minder großer Geschicklichkeit. Die beiden wuchteten von den fußgroßen Granitsteinen einen nach dem anderen heraus, und schon nach weiteren zehn Minuten war das Loch groß genug, um bequem durchkriechen zu können.

Gleich, als die erste Öffnung entstanden war, hatte sich ein intensiver Kampfergeruch bemerkbar gemacht.

»Merkwürdig, da scheint doch etwas drin zu stecken«, flüsterte der Lord einmal, weiter nichts.

Die Öffnung war groß genug. Der Diener leuchtete mit der Lampe hinein.

»Vorsicht, dass keine Explosion entsteht, Kampfer ist feuergefährlich.«

»Es riecht nicht schlimmer als in jedem Pelzgeschäft.«

»Und was siehst du?«

»Einen Sarg.«

»Vorwärts, hinein!«

Es war ein kleines Gewölbe, in dessen Mitte am Boden ein geschlossener Sarg stand, offenbar aus Zink, ganz schmucklos. »Siehst du sonst Spuren?«, flüsterte der nachgekommene Lord.

Nein, der Diener, der wohl eher ein persönlicher Sicherheitsdetektiv war, konnte absolut nichts bemerken. Staub hatte sich allerdings hier gar nicht abgelagert. Die Luft war gut atembar, der Kampfergeruch, wenn man sich erst daran gewöhnt, gar nicht so schlimm.

»In diesem Sarge liegt der rote Löwe!«, erklärte der Pater, der seinen dicken Leib durch das Loch gezwängt hatte, feierlich.

Die beiden wurden scharf beobachtet. Aber beider Verhalten war ganz normal. Der Pater war seiner Sache von vornherein sicher gewesen, auch das Zittern seines Begleiters war begreiflich, zumal wenn unter der Kutte wirklich die Herzogin Borghesia steckte.

»Ich denke, Ihr habt hier einen großen, goldenen Löwen liegen sehen.«

»Das ist doch nur als Symbol zu verstehen«, entgegnete der Pater. »Der rote Löwe wird nun schon in dem Sarge liegen — vielleicht nur eine Flasche mit der goldmachenden Tinktur.«

»Nun gut, öffnen wir den Sarg — mit aller Vorsicht!«

Der Deckel war unverschlossen, nur mit einigen hebelähnlichen Vorrichtungen angezogen, deren Aufmachen einige Kraftanstrengung erforderte, dann konnte der nur dünne Zinkdeckel von einem Manne zurückgeschlagen werden.

Zunächst schlug ihnen jetzt ein so intensiver Kampfergeruch entgegen, dass alle zurückprallten. Hierbei verriet sich auch der vermummte Mönch als Weib. Hinter der Kapuze war ein gar zu quiekender Laut erklungen. Er blieb unbeachtet. Was da erblickt wurde, war danach angetan, auch ein zweites Zurückprallen zu rechtfertigen.

In dem Sarge lag lang ausgestreckt ein Mann in voller Kleidung, die Hände über der Brust gefaltet, das klassisch schöne, wachsgelbe Gesicht mit einem starken, schwarzen Schnurrbart geziert, von schwarzen Locken eingerahmt, die Augen geschlossen.

Das war der erste Anblick, den man hatte.

Unverzagt griff der Lord sofort nach den ebenfalls wachsgelben Händen, bewegte die Finger, faltete sie auseinander.

»Wenn er wirklich tot ist, so macht er den Eindruck einer noch ganz frischen Leiche«, lautete seine erste, ganz sachliche Erklärung.

»Beachten Sie die Kleidung!«, flüsterte sein Diener.

Ja, die Kleidung! Man trug damals Kniehosen, Kniestrümpfe und Schnallenschuhe — das Wams zwar verschieden je nach Geschmack, aber doch immer eine einzige Grundform, die Spitzen nach gewisser Mode arrangiert, vor allen Dingen immer die Ärmel sehr eng.

Dieser Mann hier trug ebenfalls Wams und Kniehosen, aber die Kinder wären ihm auf der Straße nachgelaufen. Hauptsächlich wegen seiner unförmigen Puffärmel, und dann waren seine Schnabelschuhe viel zu lang und zu spitz.

»Das ist die Mode von vor hundert Jahren«, sagte der Lord.

»Und die Mode ist schon so alt, dass sogar alles schon vermodert ist«, ergänzte der Diener mit einem Wortspiel.

Ja, man durfte nicht viel anrühren, die ganze Kleidung zerfiel unter den Fingern nicht gerade in Staub, aber doch in Fetzchen, zerbrach eben wie Moder.

Eine weitere Untersuchung ergab, dass in dem Sarge hier und da durchlöcherte Lederbeutel mit Kampfer lagen, ein Kissen, auf dem der Kopf geruht, war ebenfalls ganz vermodert...

»Hier ein Paketchen«, sagte Ralph, ein solches neben dem Kopfe zum Vorschein bringend.

Die äußere Umhüllung bestand aus echtem Pergament, Ralph wickelte ein goldenes Fläschchen aus.

»Der goldene Löwe!«, flüsterte der Pater entzückt. Mit diesem Namen bezeichneten die Alchimisten die Tinktur oder sonst eine Substanz, welche die Kraft besaß, unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Die feindliche Macht, welche dies zu verhindern suchte, hieß der gelbe Drache, vorher aber galt es noch die grüne Schlange zu besiegen, und so war alles in symbolische Ausdrücke gekleidet, und jeder Hokuspokusmacher brachte immer neue auf.

»Und das Pergament ist beschrieben. Es ist wohl Lateinisch, Mylord?«

Der Lord nahm es, las die krausen Schriftzüge und übersetzte sie gleich in neueres Italienisch.

Wer mich findet, spritze mir etwas aus beiliegender Phiole in die Adern oder imp

fe mir nur davon ein. Sollte die Tinktur zu dick geworden sein, muss sie mit so

viel Wasser, wie die Phiole fasst, verdünnt oder aufgelöst werden. Sobald ich

Lebenszeichen gebe und schlucken kann, flöße man mir ein Löffelchen voll ein.

Dann werde ich mündlichen Bericht geben. Geschrieben an meinem letzten

Todestage im Jahre des Herrn 1647.

»Also richtig schon seit hundert Jahren tot — ganz genau seit hundertunddrei Jahren«, sagte der Lord ungerührt. »Nun, dass wir hier anstatt des goldenen Löwen eine hundertjährige Leiche finden, daran dürfte schuld sein, dass der Dritte im Bunde nicht, wie der Erzengel vorschrieb, Frater Augustus ist, sondern die Duchessa Borghesia.«

Jetzt durfte er es sagen, denn die Herzogin hatte in ihrer furchtbaren Spannung, um besser sehen zu können, die Kapuze zurückgeschlagen.

Nun freilich war ihr Schreck ein großer.

»O, mein Gott...«

»Bitte, Mylady — ich kann vollkommen begreifen, weshalb Sie es vorzogen, in der Maske eines Mönchs in mein Haus zu kommen — Ihr Inkognito ringt mir nur Achtung ab. Aber ist es nicht so, frommer Pater — begleitete Euch im Traume nicht die Herzogin, Euer Beichtkind?«

»Ja«, gab dieser kleinlaut zu, »aber die Herzogin —«

»Das ist bereits erledigt. Nun haben wir dadurch aber etwas anderes gefunden als einen goldenen Löwen, nicht wahr?«

»Na, dann ist es eben der silberne Löwe«, beharrte der Pater.

Er ging in keine ihm gestellte Falle.

»Gut, bringen wir diese hundertjährige Leiche nach Vorschrift wieder zum Leben, dann wird sich ja zeigen, ob der Kerl wenigstens Silber machen kann. Eigentlich aber müsste er auch Gold machen können, die Vorschriften sind ja schließlich doch ganz streng eingehalten worden, die kleine Maskerade wird der Erzengel Gabriel doch nicht gleich so streng bestrafen.«

..Es war der Erzengel Michael«, musste der Pater wiederum verbessern.

»Na, der ist erst recht nicht so gehässig.«

Der Lord wechselte einige englische Worte mit dem Diener, dieser kroch durch das Loch hinaus.

»Sie glauben auch an dieses Wunder nicht, Mylord, weil Sie immer so spotten?«, fragte die Herzogin leise.

»Was heißt glauben? Ein geheimnisvolles Rätsel liegt ja unbedingt vor, und ich will versuchen, ob ich es nicht im hellen Tageslichte lösen kann.«

Ralph kehrte schon wieder zurück, einige Arbeiter mitbringend, welche das Loch erweitern und dann den wieder geschlossenen Sarg auf Tragstangen nehmen mussten. So ging es die Treppe hinauf bis in das Arbeitszimmer des Lords.

Die Arbeiter gingen.

»Einen Augenblick«, sagte der Lord, in das Nebenzimmer tretend und sich gleich so stellend, dass er in einem Spiegel durch die offene Tür sowohl den Sarg als die beiden Mönche beobachten konnte, ohne selbst gesehen zu werden.

So fand ihn der erst später nachkommende Diener.

»Alles in Ordnung, Ralph?«, flüsterte der Lord.

»Die untere Kellertür ist wieder verschlossen, an der Öffnung und an anderen Stellen in dem Gewölbe und außerhalb habe ich mir kleine Zeichen gemacht, falls jemand dort herumspioniert.«

»Gut. Auf dich kann ich mich verlassen. Und was sagst du zu alledem?«

»Es ist mir alles noch vollkommen unerklärlich.«

»Sehr gut! Dieses offene Bekenntnis ist viel gesünder, als wenn man sich immer gleich in allerhand Vermutungen ergeht.«

»Wie verhalten sich die beiden?«

»Ganz normal, sie flüstern, deuten nach dem Sarg, die Herzogin ist heftig erregt, der Pater zuckt die Achseln, als müsste das alles so sein.«

»Die Herzogin halte ich für düpiert, den Pater für eingeweiht.«

»So denke auch ich. Gehen wir hinüber!«

Der Lord rieb sich die Hände, die er sich zuletzt noch gewaschen hatte.

»Gehen wir nun an eine weitere Untersuchung der Leiche. So eilig haben wir es ja nicht. Wenn der schon hundert Jahre tot ist, kommt es auf ein paar Stunden mehr auch nicht an.«

Der Sargdeckel ward wieder zurückgeschlagen. Hier im hellen Tageslicht war wohl alles deutlicher zu sehen, sonst aber veränderte sich nichts.

Ungeniert befühlte der Lord hier und da den Körper, drückte die Finger in die Wangen. Das Fleisch war nachgiebig, aber doch fest, wie bei einem gesunden Menschen in der Vollkraft seines Lebens.

»Äußerst kräftig gebaut! Das strotzt ja alles von Muskeln. Und was dennoch der Kerl für feine Hände hat! Was für wunderbare Finger! Wie aus Wachs modelliert — nein, wie aus Elfenbein geschnitzt — nein, wie aus gelbem Marmor gemeißelt. Bin doch wirklich gespannt, als was er sich dann vorstellen wird.«

»Sie glauben, dass er wirklich wieder zum Leben erwacht?«, flüsterte die Herzogin.

»Er hat's ja schriftlich hinterlassen. Und wie sind die Augen beschaffen?«

Dass Herz und Puls nicht schlugen, davon hatten sie sich schon zur Genüge überzeugt. Zum ersten Male versuchte der Lord, die Augenlider zurückzuschieben, endlich gelang es ihm, dann blieben sie auch oben. Die Augen waren tadellos beschaffen, die Pupillen ganz groß, aber alles starr, gläsern.

Der Lord nahm einen Handspiegel, reflektierte die ins Zimmer fallenden Strahlen der Morgensonne in diese Augen. Das erträgt kein Mensch ohne mindestens zu blinzeln. Man sollte dieses Mittel auch niemals bei einem vermutlichen Scheintoten unterlassen. Diese großen Pupillen zogen sich nicht im Geringsten zusammen.

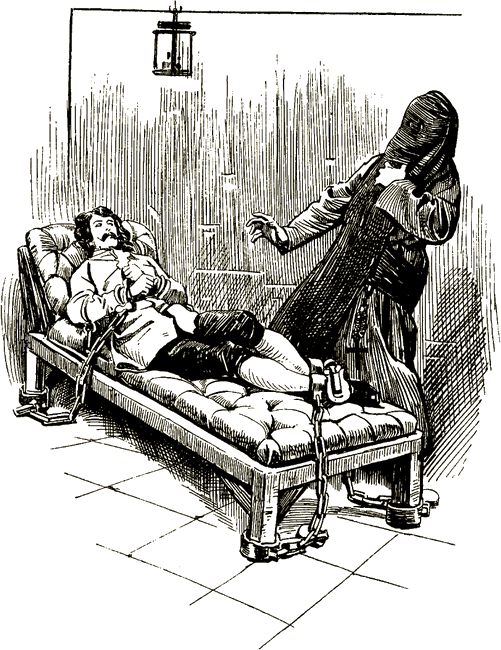

»Hm, das sieht wirklich bald aus, als ob... legen wir ihn auf das Sofa!«

Herr und Diener fassten zu.

»Dass Sie das nur wagen!«, flüsterte die Herzogin mit bleichen Lippen.

»Sie meinen, dass etwas abbrechen könnte?«, lächelte der Lord ungerührt. »O, das ist alles ganz schlapp.«

Er entblößte ihm einen Arm und die Brust.

»Was für eine Muskulatur dieser Kerl nur hat! Und dabei doch nicht plump, alles wie von einem Künstler gemeißelt. Ralph, dein Besteck!«

Unterdessen zog Lord Moore der Leiche den linken Schuh aus, den Strumpf konnte er gleich abschälen.

»Ich will ihn einmal zur Ader lassen, ob Blut fließt«, erklärte er dabei. »Mein Kammerdiener ist ein durchgebrannter Student der Medizin, so erspare ich mir den Bader.«

Diese Erklärung wäre gar nicht nötig gewesen. Das ›ZurAderlassen‹ war damals etwas ganz Gebräuchliches, man hielt es der Gesundheit für zuträglich, wöchentlich einmal sich etwas Blut, aber auch recht viel, abzapfen zu lassen; in Klöstern und anderen Anstalten war es Vorschrift.

Der Diener legte sehr geschickt eine Bandage um das Bein, um bei starkem Blutfluss gleich knebeln zu können, dann öffnete er an der Fußsohle eine Arterie. Es kam kein Tropfen Blut hervor, gar nichts, wie Ralph auch drückte.

»Hm«, brummte der Lord, »der Mann ist tot. Versuchen wir ihn nun nach seiner Vorschrift wieder lebendig zu machen.«

Aus der mit aufschraubbarem Stöpsel verschlossenen Goldphiole fielen nur einige grünschwarze Kristallblättchen heraus. Alles vertrocknet! Es schien am Boden noch eine starke Kruste zu sein. Die Blättchen wurden wieder hineingetan, die ganze Phiole mit Wasser gefüllt, tüchtig geschüttelt, mit einer langen Nadel darin gestochert, die feste Kruste löste sich überraschend schnell auf, ein herausgenommener Tropfen zeigte eine klare, gelbe Farbe.

»Der rote Löwe!«, flüsterte der Pater.

»Meiner Ansicht nach eher der gelbe Drachen. Geben wir ihm eine Einspritzung!«

Ralph hatte schon eine kleine Spritze in der Hand, sie wurde mit der gelben Flüssigkeit gefüllt und in den Arm gestochen. Der Fuß mit der durchschnittenen Ader war schon unterbunden.

Kaum war die Glasspritze durch Druck entleert, als sich auch schon mit einem Klapp, den man fast zu hören meinte, die Augen des Toten von selbst schlossen.

»Nur eine Reflexbewegung der gespannt...«

Dem Lord erstarb das Wort im Munde.

Kein Zweifel, das gelbe Gesicht des Toten hatte gezuckt, jetzt aber wurde die gelbe Farbe eine weiße, die Wangen röteten sich etwas, eine leise Bewegung der Brust, der Finger, des Fußes...

»Einen kleinen Löffel!«, kommandierte der Lord kaltblütig.

Ralph hatte ihn schon in der Tasche gehabt, der Lord nahm ihn selbst, füllte ihn mit der Tinktur, leicht konnte er den Mund des Mannes öffnen, da auch ein Seufzer, willig schluckte er die Flüssigkeit.

Eine kleine Pause. Dann öffnete er die Augen, ein traumbefangener Blick, er schloss die Augen wieder, bewegte sich stärker, legte sich bequemer, wie um weiterzuschlafen — plötzlich richtete er sich mit einem Ruck empor, bis er auf dem Sofa saß, schaute verwundert die Anwesenden an.

»Wo bin ich?«

Eine gebieterische Handbewegung nach den anderen, und Lord Moore setzte sich ihm gegenüber.

»In Rom, in der Villa der heiligen Thekla.«

Das Staunen war sofort wieder vorüber.

»In der Villa der heiligen Thekla. Ja, so hieß sie schon damals. Was für ein Jahr schreiben wir jetzt?«

Er sprach ein etwas veraltetes Italienisch.

»Das Jahr 1750.«

Jetzt doch wieder etwas Staunen.

»Was, schon 1750?!«

»Den 3. Juni 1750.«

»So hätte ich diesmal hundert Jahre geschlafen. Am 15. Oktober 1647 ließ ich mich einsargen. Ja, das war ein langer Schlaf, ich fühle mich auch wie neugeboren.«

Und er stand auf, ging etwas hinkend im Zimmer auf und ab. Der Lord folgte ihm mit gespannten Augen, desgleichen Ralph, während der Pater unausgesetzt Kreuze schlug und die Herzogin sich zitternd in eine Ecke gedrückt hatte. Nicht minder nämlich wurde deren Verhalten von den beiden anderen beobachtet.

Der lebendig gewordene Tote hatte sich wieder gesetzt.

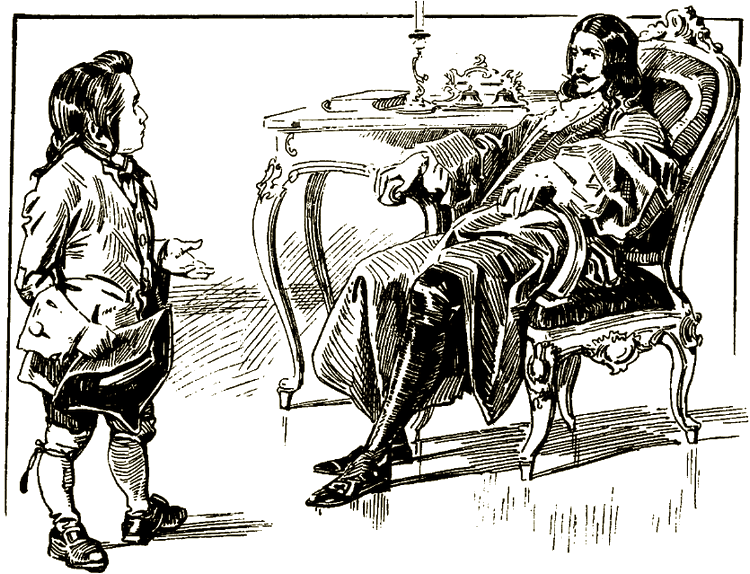

»Mit wem habe ich die Ehre?«, fragte er.

»Lord Walter Moore, englischer Gesandter in Rom. Sie befinden sich in meinem Hause.«

»Ah! Wer ist jetzt Papst? Wer ist in England... doch was interessiert mich dies alles!«, unterbrach er sich resigniert. »Ich werde mich sofort in der Einsamkeit vergraben.«

»Ehe Sie das tun, erlauben Sie wohl, dass ich mich etwas für Ihre Person interessiere.«

Der Lord konnte eine Spur von Spott nie lassen. Aber der andere schien es nicht zu beachten.

»Bitte. Selbstverständlich bin ich Ihnen erst Aufklärung schuldig. Ich bin im Keller dieses Hauses hier gefunden worden?«

»Ja. Vor einer halben Stunde. Sie lagen in diesem Sarge.«

»Ich bin wohl in den Fuß geschnitten worden?«

»Ich wollte sehen, ob Blut flösse.«

»Das war nicht nötig. Ist die Ader gut unterbunden? Dann macht es nichts. Wie fand man mich? Zufällig?«

»Nein. Vorhin kam hier dieser Pater zu mir...«

Der Lord erzählte, soweit es nötig war.

»Merkwürdig! Durch solch einen Traum werde ich immer gefunden, wenn ich einmal zu lange schlafe, und immer erscheint dem Betreffenden der Erzengel Michael.«

»So liegen Sie öfters in solch einem Todesschlaf?^

»Habe ich das gesagt?«

»Deutlich genug.«

»Das tut mir leid. Ich möchte von mir gar nichts erzählen, man würde mir ja doch nicht glauben.«

»Aber Sie werden mir doch erzählen, wie Sie in meinen Keller gekommen sind.«

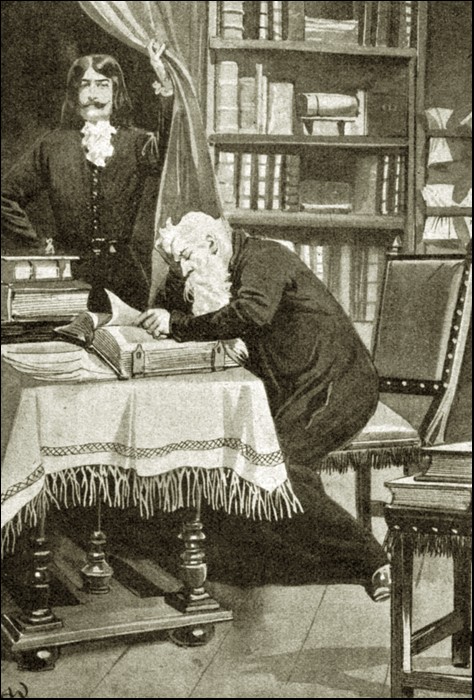

»Dies alles finden Sie ausführlich beschrieben in der Hauptchronik der Bibliothek, die sich in diesem Hause befindet, elfter Band. Ach so, das ist nun freilich schon hundert Jahre her, da kann sich viel verändern...«

»Die Bibliothek, die von Kardinal Lebrune hier angelegt wurde?«

»Der eben war mein Gönner, ich sein Bibliothekar. In diesem Hause habe ich zwanzig Jahre lang unter Büchern gelebt.«

»Ich kenne die Geschichte dieses Hauses, früher Villa des Fluvius genannt, sehr gut, habe mich dafür interessiert. Diese wertvolle, aus 30 000 Bänden bestehende Bibliothek ist im Jahre 1705 verbrannt.«

»O weh! Alle die kostbaren Manuskripte?!«

»Das ganze zweite Stockwerk, in der sie sich befand, brannte ab.«

»Dann allerdings muss ich mündlich berichten, Sie werden sonst kaum noch etwas Schriftliches über mich finden, denn der vortreffliche Kardinal Lebrune gab mir sein Wort...«

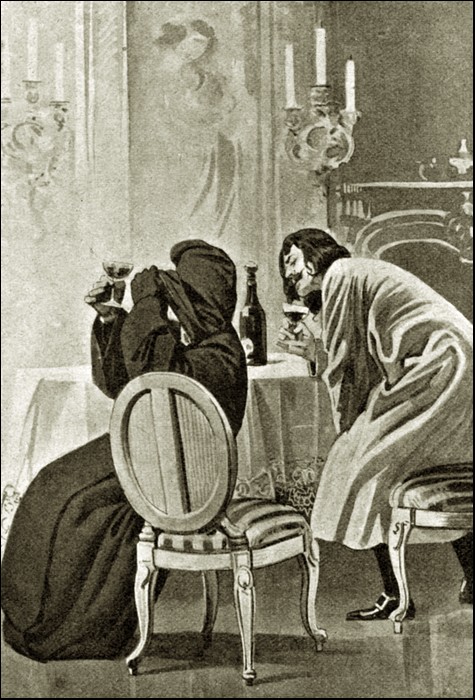

»Einen Augenblick, bevor Sie beginnen. Ich darf Ihnen doch etwas vorsetzen?«

»Ich danke.«

»Aber wenn man einen hundertjährigen Schlaf hinter sich hat...«

»Ich brauche nichts.«

»Wenigstens ein Glas Wein.«

»Ich bedarf überhaupt nichts.«

»Heißt das vielleicht, dass Sie überhaupt keiner Nahrung bedürfen?«, fragte der Lord gleich direkt.

»So ist es auch. Ich bedarf weder fester noch flüssiger Nahrung.«

Wir wollen nicht die Gesichter der anderen zu schildern versuchen. Nur der Lord blieb ganz ungerührt.

»Wie lange gedenken Sie denn nun wieder zu leben?«

»So lange es Gott gefällt.«

»Vielleicht noch zehn Jahre? Nur ein Jahr?«

»Ich hoffe doch.«

»Nun gut, nehmen wir nur ein Jahr an. In diesem Jahre wollen Sie nichts essen, nichts trinken? Keinen Bissen Brot? Keinen Schluck Wasser?«

»Gar nichts.«

»Geehrter Signore, vielleicht haben Sie schon vor hundert Jahren etwas vom Stoffwechsel gehört...«

»Gewiss, was der Mensch durch den Lebensprozess verbraucht, muss er auch wieder ergänzen. Das gilt für jedes Lebewesen, auch für die Pflanze.«

»Und wie halten nun Sie es mit dieser Ergänzung?«

»Ich nehme einfach alles, was ich brauche, direkt aus der atmosphärischen Luft.«

»Durch die Atmung?«

»Ja.«

»Hm. Das sollten alle Menschen können. Also Sie assimilieren, wie man sagt, die Bestandteile der Luft in Ihrem Körper zu Nahrungsmitteln?«

»Ja. Nur dass ich gar nicht erst einen Übergang brauche. Die Assimilation geschieht direkt.«

»Hm. Das lässt sich hören. Nur eins begreife ich nicht dabei. Eiweiß, Fett usw. bestehen aus Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Das ist alles in der Luft vorhanden, letzteres in der Kohlensäure. Das begreife ich, wenn ich nun durchaus begreifen will. Nun braucht der Mensch aber doch unbedingt auch Salze, selbst die Knochensubstanz erneuert sich fortwährend.«

»Und ist das alles nicht in der Luft vorhanden? Sehen Sie sich doch einen Sonnenstrahl im dunklen Zimmer an, wie die Stäubchen darin zittern. Es gibt nichts auf der Erde, keinen Stein und kein Metall, das nicht in kleinsten Teilen in der Luft schwebe, und dies alles verleibe ich, soweit ich es brauche, durch den Atmungsprozess meinem Körper ein, und was ich nicht brauche, atme ich wieder aus.«

»Hm! Wenn es so ist, dann allerdings gebe ich mich geschlagen. Wenn das nur alle Menschen könnten! Oder wenigstens ich! Da ließe sich viel sparen. Lässt sich das nicht lernen?«

»O doch! Auch ich habe es ja einst erst lernen müssen.«

»Wie denn? Wo denn?«

»Durch vielhundertjährige asketische Übungen in den Katakomben Babylons, und meine Lehrer waren chaldäische Priester.«

Diesmal fiel Lord Moore aus der Rolle. Etwas sarkastisch war er ja schon manchmal geworden, jetzt aber knickte er zusammen, als habe er einen Hexenschuss bekommen.

»Ach — ach — Sie haben schon in Babylon bei den alten Chaldäern gelebt!!«

Aber der andere verlor nichts von seiner wirklich majestätischen Ruhe.

»Mylord! Ich habe Ihnen sofort gesagt, dass ich nichts erzählen möchte, weil man mir ja doch nichts glaubt. Was fragen Sie mich erst und verspotten mich dann? Ich wollte Ihnen nur berichten, wie ich hier in diesen Keller gekommen bin. Das bin ich Ihnen schuldig. Dann werde ich mich sofort wieder in die tiefste Einsamkeit zurückziehen, keinen Menschen mehr mit meinen Märchen belästigen.«

Schnell hatte sich der Lord wieder beherrscht.

»Bitte, berichten Sie.«

»Vor hundertdreißig Jahren lebte ich in Paris, in der Vorstadt Saint-Germain, wohl unter Menschen, aber doch als ganz einsamer Einsiedler, unter meinen Büchern, wurde höchstens auf der Straße gesehen, wenn ich in die Bibliotheken ging. Die liebe Straßenjugend nannte mich, da ich mich etwas veraltet trug, spottweise den Grafen von Saint-Germain. Ich führte damals auch wirklich gar keinen Namen. Eines Tages konnte ich dem König einen großen Dienst erweisen.«

»Ja, wie kommen Sie denn plötzlich zum König?«

»Ich schrieb ihm, oder vielmehr der KöniginMutter, dass gegen den König ein Komplott vorliege. Er sollte vergiftet werden. Eigentlich war mir das gleichgültig, ich kümmerte und kümmere mich noch heute um keinen Menschen, aber der schwachsinnige Louis tat mir leid, gerade wegen seiner Wehrlosigkeit, und so zeigte ich das Komplott an...«

»Ja, woher wussten Sie denn davon?!«

»Ich hatte meine Aufmerksamkeit zufällig einmal auf die Person des armen Königs konzentriert, ich sah ihn in größter Lebensgefahr, ließ meinen Geist nach der Quelle führen...«

»Sind Sie denn hellsehend?«

»Ja. Zu gewisser Zeit. Wenn ich will.«

Eine Pause. Lord Moore hob die Schultern.

»Bitte, fahren Sie fort.«

»Ich denunzierte einen Koch und einen Diener, musste es tun, sie gestanden, es wurde noch eine Menge anderer Personen aus der Umgebung des Königs hingerichtet. Es tat mir fast leid. Die KöniginMutter ernannte mich...«

»Wer war diese Königinmutter?«

»Maria von Medici. Heinrichs IV. zweite Gemahlin. Doch«, konnte auch der von den Toten Auferstandene einmal etwas kurz werden, »wollen Sie die französische Herrscherchronik hören oder meine Geschichte?«

»Ihre Geschichte«, blieb jetzt wieder der englische Lord ganz ruhig.

»... ernannte mich, mit Bezug auf meinen Spottnamen, in allen Ehren zum Grafen Saint-Germain. Das muss alles noch in den alten Pariser Akten zu lesen sein. Mir war's höchst unangenehm. Ich hatte doch gestehen müssen, dass ich hellsehend war. Nun wollte man mich doch an den Hof fesseln. Besonders auch Richelieu. Zum Glück für mich kam ihm der Kardinal Lebrune, der damals gerade am Pariser Hofe weilte, zuvor. Der erkannte mich besser. Er entführte mich förmlich. Nach Rom. Und hier in diesem Hause habe ich noch zwanzig Jahre gelebt, ganz einsam in der großartigen Bibliothek. Bis ich endlich des Lebens überdrüssig wurde...«

»Sie waren schon alt?«

»Bereits hundertvierzig Jahre.«

»So. Und Sie waren wirklich ein alter Mann?«

»Ob ich wie ein alter Mann aussah? Nein. Immer so wie jetzt.«

»Sie besitzen ein Verjüngungsmittel?«

»Ja, auch das. Hier kommt nur ein Mittel in Betracht, um sich scheinbar immer in gleichem Alter zu erhalten.«

»Nun erzählen Sie erst weiter, wie Sie sich einbalsamieren ließen.«

»Der alte Kardinal war damit einverstanden...«

»Wollte denn der alte Kardinal nicht wieder jung werden?«, unterbrach der Lord noch einmal.

»Nein, der war klüger als ich. Der war mit seinem hohen Alter sehr zufrieden, wollte nicht noch einmal jung werden oder später wieder zum Leben erwachen.«

»So. Und Sie?«

»Nun, ich nahm mein Schlafmittel ein, bekam eine Einspritzung, wurde in den Zinksarg gelegt, dieser wurde in ein Gewölbe im untersten Keller eingemauert.«

»Und da haben Sie also hundertunddrei Jahre gelegen?«

»Ja.«

»Sie brauchen dabei keine Luft?«

»Nein.«

»Schlafen Sie denn da oder sind Sie tot?«

»Ich weiß nicht. Ich weiß gar nichts von mir. Es ist wie ein Schlaf, aber alle Lebensfunktionen stehen dabei vollständig still. Zum Beispiel wächst auch mein Haar nicht.«

»Warum lassen Sie sich da einmauern?«

»In der Hoffnung, einmal gefunden zu werden. Ich will ja wieder leben, das Leben fortsetzen.«

»Ich verstehe noch nicht, warum Sie sich deshalb in ein Kellergewölbe einmauern lassen.«

»Nun, ich könnte mich ja auch in einen Glasschrank setzen lassen. Mein Sarg würde angestaunt werden, aber vielleicht noch in demselben Jahre könnte ein Ungläubiger, der die Macht dazu besitzt, mit mir Experimente anstellen. Und nur ein Jahr zu schlafen, das ist die Sache nicht wert. Denn mich in den Todesschlaf zu versetzen, das ist doch nicht so einfach....«

»Dann lassen Sie sich doch gleich ganz begraben.«

»Entweder würde ich auch da aus Neugier bald wieder hervorgeholt werden, oder man würde mein Grab vergessen.«

»Was würde dann aus Ihnen? So etwa nach tausend Jahren?«

»Das weiß ich nicht. Das mag ich mir auch gar nicht ausmalen. Ich fülle den luftdicht schließenden Zinksarg mit Kampfer, um mich gegen Insektenfraß zu schützen. Aber absolut luftdicht schließt nichts ab. Auch das größte Quantum Kampfer verflüchtigt sich einmal. Und wenn dann die Insekten und Würmer von außen... ich mag es mir gar nicht ausmalen.«

Der junge Lord konnte einen Schauder nicht unterdrücken. Alles, was der Mann sprach, hatte sozusagen Hand und Fuß. Sein Register wollte durchaus kein Loch bekommen.

»Sie würden aufgefressen werden.«

»Doch jedenfalls.«

»Sie würden davon nicht erwachen?«

»Niemals.«

»Ja, sind Sie denn nur dabei tot? Wo weilt Ihr Geist?«

»Das weiß ich nicht. Ich bin nicht etwa allwissend. Das konnten mir damals auch die chaldäischen Magier nicht sagen.«

»Wie lange haben Sie schon einmal so im Schlafe gelegen?«

»Die längste Zeit betrug ziemlich dreihundert Jahre.«

»Wo war das?«

»Da ließ ich mich in einem Grabgewölbe bei Jerusalem in einem Steinsarge beisetzen.«

»Wann war das?«

»Sechzehn Jahre nach dem Tode unseres Heilandes«, sagte der Graf, neigte das Haupt und schlug ein Kreuz vor der Brust, wie stets, wenn er den Namen Christi gebrauchte.

»Wie, Sie haben zu Christi Zeiten gelebt?!«

»Ja, warum nicht? Allerdings ein Zufall war es, dass ich damals gerade in Jerusalem, überhaupt in dem jetzigen Palästina lebte. Oder schließlich auch kein Zufall. Der Ruf des Wunderdoktors, welcher der Sohn des Zimmermanns aus Nazareth damals für die meisten ja nur war, hatte auch mich aus Syrien nach Judäa gezogen.«

»Sie kannten Christus?!«

»Ich habe«, erklang es feierlich, »mit unserem Herrn und Heiland oft, gar oft so gesprochen, wie ich jetzt mit Ihnen spreche.«

Schon längst starrte auch der englische Detektiv, wie wir den Leibdiener gleich nennen wollen, nach dem Sprecher wie nach einem Phantom aus dem Jenseits. In seiner ganzen Sprechweise lag eine Sicherheit, eine Überzeugungskraft, die sich eben schriftlich nicht wiedergeben lässt. Von den anderen beiden, dem Pater und der Herzogin, wollen wir gar nicht sprechen.

Nur der Lord, hier jedenfalls der überlegenste Geist, verhielt sich wieder ganz anders. Er hatte den Kopf gesenkt und trommelte sich mit den Fingern gegen die Stirn.

»Da ich nun einmal davon begonnen habe«, fuhr der Graf mit seiner herrlichen Baritonstimme, die immer einen etwas melancholischen Klang hatte, fort, »muss ich auch die Wahrheit bekennen. Ich muss! Immer die Wahrheit! Ja, ich habe in jener gewaltigen Zeit, an der die ganze Welt noch heute zehrt und ewig zehren wird, eine gar jämmerliche Rolle gespielt. Nur einen kühnen Schritt hätte ich zu tun brauchen, und mein Name wäre mit dem unseres Herrn und Heilandes für alle Ewigkeit verbunden gewesen, so wie die der zwölf Apostel. Aber ich tat einen feigen Schritt nach der anderen Richtung, und... mein Name ward aus der Weltgeschichte ausgelöscht für alle Ewigkeit. Wie hieß der Jüngling, von dem der Evangelist Markus im 14. Kapitel erzählt, Vers 51 und 52? Kennt jemand diese Stelle?«

Jawohl, Pater Hilarion war doch recht gut in der Bibel beschlagen, und er fing sofort zu deklamieren an:

»Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach (Christus, nachdem er von den Häschern ergriffen), der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut, und die Häscher griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und floh bloß von ihnen.«

Tief ließ der Graf den Kopf sinken.

»Namenlos mit unauflöslicher Schmach bedeckt!«, murmelte er dumpf. »Dieser Jüngling war ich!«

Da, als er den Kopf noch tiefer auf die Brustniedersinken ließ, warf der Lord den seinen zurück. schnellte plötzlich empor, streckte beide Arme aus.

»O ungeheuerliche Vermessenheit!!«, rief er. »Nun ist es genug! Ich will Klarheit haben, ob oder ob nicht...«

Jäh fuhr er wieder gegen den Grafen herum.

»Wohin wollen Sie sich jetzt begeben?«

»In die Einsamkeit.«

»In die Wüste?«

»Nein, ich bleibe in Rom, ich will die in den letzten hundert Jahren entstandene Literatur lesen, dieses Interesse ist das einzige, weshalb ich hin und wieder noch zum Leben erwache.«

»Besitzen Sie Mittel?«

»Nein.«

»Wovon leben Sie denn da?«

»Ich brauche nichts.«

»Sie leben von der Luft?«

»Wie ich Ihnen schon schilderte.«

»Und ich wollte das von Ihnen nur noch einmal bestätigt hören. Aber Sie müssen doch Kleidung kaufen, die Wohnung bezahlen.«

»Wenn ich Geld brauche, so habe ich es.«

»Sie können Gold machen?«

»Sie sagen es.«

»Der rote Löwe — es ist dennoch der rote Löwe!!«, jauchzte Pater Hilarion förmlich auf.

Eine gebieterische Handbewegung des Lords befahl ihm Schweigen.

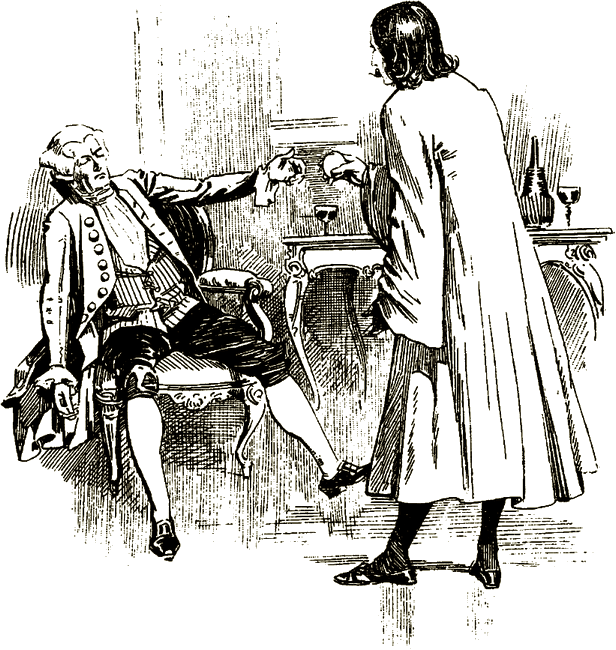

»Also auch Gold können Sie machen! Das wollte ich ebenfalls nur von Ihnen hören. Nun hören Sie mich, Mann! Ich durchschaue Sie vollkommen. weiß alles, was Sie beabsichtigen. Sie haben sich auf irgendeine Weise in einem Sarge hier in mein Haus geschmuggelt. Sie verstehen die Kunst der indischen Fakire, sich für einige Zeit lebendig begraben zu lassen. An Jahre natürlich gar nicht zu denken. Dennoch muss ich der Wahrheit gemäß bezeugen, Sie hier in einem zugemauerten Gewölbe in einem luftdicht schließenden Sarge gefunden zu haben, scheinbar als Toten, der zum Leben zurückgerufen werden konnte — das muss gerade ich bezeugen, ich, Lord Walter Moore, der als der größte Freidenker gilt. Und darauf kam und kommt es Ihnen an. Was Sie da alles sonst noch schwatzen, davon ist Ihnen ja gar nicht das Gegenteil zu beweisen. Sie sind nicht zu kontrollieren. Die alten Bücher und Akten, auf die Sie sich berufen, existieren nicht mehr, dafür haben Sie selbst gesorgt oder doch hierauf spekuliert. Nur auf mein Zeugnis kommt es Ihnen an! Lord Moore hat mich in seinem Keller als Leiche gefunden. Und nun wollen Sie sich mit scheinbarer Bescheidenheit in die Einsamkeit zurückziehen, auf dass Ihr Triumph nur umso größer ist, wenn man Sie mit Gewalt daraus hervorholt. Gold, Gold will man von Ihnen haben, den roten Löwen! Denn wer schon solch wunderbare Dinge verrichten kann, der muss doch auch Gold machen können. Das ist der ganze Witz, und ich bezweifle nicht, dass Sie so schlau sind, dass ich niemals aufklären kann, wie Sie in meinen Keller gekommen sind. Aber, geehrter Herr Graf, Sie haben sich in Ihrer übergroßen Schlauheit selbst die Falle gebaut und sind freiwillig hineingegangen! Sie haben behauptet, keiner Nahrung zu bedürfen, keines Schluckes Wasser. Hier haben Sie sich festgenagelt, hier will ich Ihnen einmal auf die Zähne fühlen, hier sind Sie zu kontrollieren, was bei Ihnen Lüge und was Wahrheit ist. Wohlan, Sie sind mein Gefangener!! Luft und Staub sollen Sie genug zum Einatmen bekommen, sonst aber auch weiter nichts! Und nach acht Tagen wollen wir uns einmal wieder sprechen, mein Freundchen!«

Die mit besonderem Pathos gerufenen Worte. ›Sie sind mein Gefangener!!‹ hatten auf die Zuhörer wie ein Paukenschlag im stillen Theater gewirkt. Nur auf den Grafen nicht. Dieser hatte sich ganz ruhig erhoben.

Er bot nicht gerade eine glückliche Figur, wie er dastand, mit nur einem Strumpf und Schuh, der Ärmel abgerissen. Und dennoch, und das eben war das Merkwürdige dabei, dies alles vergaß man ganz über seiner sonstigen Erscheinung, die von der würdevollsten Majestät durchdrungen war. Und wenn er auch in Lumpen, in ein Harlekinkostüm gekleidet gewesen wäre, man hätte doch immer den geborenen König erkannt.

Er war und blieb der Herr der Situation, er war der Überlegene. auch über diesen englischen Lord, der sonst in dieser Hinsicht noch nie seinen Meister gefunden hatte.

»Gut, ich bin damit einverstanden.«

Der Lord bekam gleich ein verdutztes Gesicht.

»Nur Luft und Staub allein ist etwas wenig.«

Noch einmal glaubte der Lord triumphieren zu können.

»Aha, aha, schon knüpfen Sie Unterhandlungen an!«

»Ich bin gewohnt, wenn ich unter Menschen wandle, täglich ein Bad zu nehmen.«

»Aha, aha, jetzt kommt es schon! Sind Sie ein schlauer Fuchs! Dass ein Mensch acht Tage ohne Nahrung ausgehalten hat, das ist schon oft genug vorgekommen, aber ohne Wasser...«

»Sie irren vorkommen«, sagte der Graf nach wie vor ganz ruhig und immer mit edelstem Anstande. »Ich stellte mir bei den Worten ›Luft und Staub‹ zuerst nur eine schmutzige Kerkerzelle vor. Ich liebe Komfort. Den werden Sie mir doch nicht verweigern. Dann werden Sie mir wohl auch alle gewünschten Bücher besorgen. Unter solchen Verhältnissen bin ich sogar höchst gern bereit, für immer Ihr Gefangener zu bleiben. Denn ob ich hier oder dort in der Einsamkeit lebe, das ist mir ganz gleichgültig. Wenn ich nur ungestört bleibe. Und wenn Sie das als Beweis meiner Wahrhaftigkeit ansehen, wenn Sie glauben, ich könnte mein Badewasser trinken, so bin ich gern bereit, einmal acht Tage oder auch vierzehn Tage auf ein Bad zu verzichten.«

Des Lords schon wieder triumphierendes Gesicht war nur noch verdutzter geworden.

»Sie wollen sogar vierzehn Tage ohne Nahrung und Wasser aushalten?!«

»Jahrelang, für immer, solange ich in Ihrer Gefangenschaft bin.«

»Und doch nicht etwa gar, ohne dabei im Gewicht zu verlieren?«

»Wiegen Sie mich, und wenn ich nach einem Jahre auch nur ein Quäntchen abgenommen habe, so sollen Sie mich einen Lügner und Betrüger nennen.«

»Mann, Mann!!«, rief der Lord, plötzlich ganz außer sich. »Wenn Sie diese Probe auch nur vierzehn, nur acht Tage bestehen, so will ich vor Ihnen niederknien und Sie als einen Gott anbeten!«

»Sie hätten die Wette bereits verspielt. Aber ich nehme sie nicht an. Fern sei mir solch ein Frevel. Ich bin ein irdischer Mensch, der nur den Tod bemeistert und sich im Laufe der Jahrtausende einige ungewöhnliche Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat.«

Lord Moore hatte sich energisch wieder empor gerafft.

»Es bleibt dabei. Folgen Sie mir!«

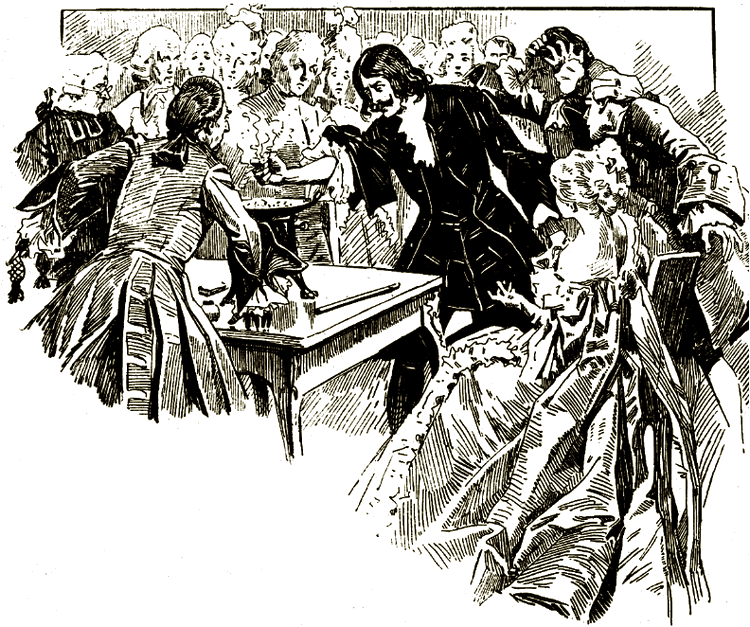

Schon in der achten Morgenstunde wusste es ganz Rom. Dafür hatte die Herzogin und noch mehr der Bettelprior gesorgt. Die Aufregung, von der die ganze Stadt erfasst wurde, lässt sich nicht beschreiben. Das Haus der englischen Gesandtschaft ward von einer ungeheuren Volksmenge belagert, welche den geheimnisvollen Mann zu sehen wünschte, sogar mit drohenden Worten seine Freilassung begehrte.

»Den Grafen von Saint-Germain heraus, er hat den roten Löwen, er soll uns Gold machen!!«

Nur das beschwichtigte die Menge einigermaßen, dass Lord Moore bereits vom Papst in den Vatikan gebeten worden war... und die Herzogin Borghesia zur Audienz befohlen!