RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

"Loke Klingsor," Band 1, Verlag Dieter von Reeken, 2024

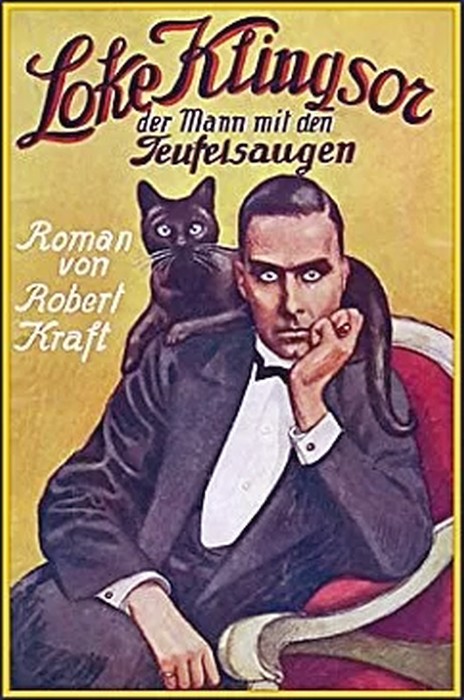

"Loke Klingsor," Coverbild, Lieferung 1

Die vorliegende Neuausgabe enthält in sechs Bänden den ungekürzten Text der ersten Auflage des von Robert Kraft (1869—1916) verfassten Kolportageromans

Loke Klingsor. Der Mann mit den Teufelsaugen. Lieferungs-Roman von Robert Kraft. Heidenau 1 bei Dresden: Verlagshaus Freya G.m.b.H. 1927, 60 Lieferungen mit je 64 fortlaufend nummerierten Seiten (Gesamtumfang 3840 Seiten), illustriert (60 Frontispize, 180 weitere Illustrationen) von Otto Peter (1864—1949).

Etwa ein Viertel des Romans wurde, teilweise nach Motiven aus Arthur Conan Doyles Roman The Lost World (1912, dt. Die verlorene Welt, 1926), von Johannes Jühling verfasst, der auch die Gesamtfassung bearbeitet hat.(1)

(1) Nach Mitteilung von Thomas Braatz sind folgende Kapitel von Jühling bearbeitet, ergänzt oder ausschließlich verfasst worden: Kapitel 9, 12 17 (teilweise Kraft), 19, 20 (teilweise Kraft), 21, 25—28, 29 (teilweise Kraft), 34—36, 38, 43, 44, 45 (teilweise Kraft), 50, 56—58, 63—68, 69 (?), 82—88, 92, 93 (teilweise Kraft), 94—97. Offenbar hat Jühling die Romanhandlung zum Ende hin (Kapitel 94—97) durch Ergänzung mit eigenem Text sehr in die Länge gezogen, um auf 60 Lieferungen zu kommen. Dies fällt besonders beim überaus langen und langatmigen, ja langweiligen Kapitel 95 auf. Die beiden kurzen Schlusskapitel vermögen den aufwändig aufgebauten Spannungsbogen der Handlung leider nicht in angemessener Weise zu vollenden.

Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz(2), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter(3), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert(4) und auf die Tagungsbände(5—7) zu den Robert-Kraft-Symposien.

(2) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.

(3) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.

(4) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.

(5) Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016.

(6) Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A. a. O. 2019.

(7) 4. Robert-Kraft-Symposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre Kraft-Film von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupaþtean und Franziska Meifert. A. a. O. 2022.

Der im Original in Fraktur gesetzte Text ist in Antiqua (Garamond Standard) umgewandelt und an die seit 1996 geltenden neuen Rechtschreibregeln angepasst worden. Aus ›Neuyork‹ wurde also ›New York‹, aus ›Bureau‹ ›Büro‹, aus ›Telephon‹ ›Telefon‹ usw. Offensichtliche Rechtschreib-fehler und unübliche Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. ›Donna‹ in ›Doña‹, ›Sennor/Sennora/Sennorita‹ in (spanisch) ›Señor/ Señora/Señorita‹ bzw. (portugiesisch-brasilianisch) ›Senhor/Senhora/Senho-rita‹ und ›Vosco‹ in ›Bosco‹, soweit sie nicht (z. B. mundartlich bedingt) als beabsichtigt erscheinen.

Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit Zahlen (1) sind vom Herausgeber eingefügt worden.

Bei der Wiedergabe der Frontispize (Graustufenbilder) musste jeweils ein Kompromiss zwischen Bildschärfe und Bildglättung gefunden werden. An manchen Stellen war der sogenannte 6›Moiré-Effekt‹ (waagerechte oder dia-gonale Rasterung) daher im Interesse der Bildschärfe nicht zu vermeiden.

Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Informationen und Hinweise bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für das Korrekturlesen bei Ellen Radszat und Mike Neider.

»Mister O'Donnell?«

»Bin ich.«

»Nehmen Sie Platz. Sie sind Detektiv?«

»Gewesen.«

»Sie sind Afrikaforscher geworden?«

»Nur der Begleiter eines solchen«, lautete die bescheidene Antwort. »Ich habe den berühmten Afrikareisenden Percy Douglas auf seiner zweijährigen Durchquerung der Sahara von Norden nach Süden und von Westen nach Osten begleitet.«

»In welcher Eigenschaft? Sie müssen doch irgendeinen Posten dabei eingenommen haben.«

»Als Freund, als Gesellschafter, und allerdings auch als — persönliche Leibwache, will ich sagen.«

»Sie haben als Detektiv sehr große Erfolge gehabt. Die ganze Welt hat von Ihnen gesprochen. Sie haben hier in New York den mysteriösen Mord in der Bally Street aufgeklärt, haben durch außerordentlichen Scharfsinn den Täter in einem unbescholtenen Manne ermittelt, den niemand dessen fähig gehalten hätte. Sie haben das schreckliche Scheusal, den blutigen Timbill, diesen dutzendfachen Raubmörder, bis in die Urwälder und Prärien des Wilden Westens verfolgt und ihn endlich zur Strecke gebracht.

Sie haben die Verbrecherbande, die sich in einem Hause zu Omaha City wie in einer uneinnehmbaren Festung verschanzt hatte und alle Sturmangriffe der Polizei- und Militärtruppen zurückwies, dingfest gemacht, Sie ganz allein, indem Sie durch eine List in das Haus eindrangen und die mehr als zwanzig Mann starke Bande durch Gase betäubten.

Sie haben noch vieles andere fertiggebracht. Das sind jedoch Ihre schönsten Erfolge. Sie werden außer der Ehre auch klingenden Lohn geerntet haben. Weshalb sind Sie nicht Detektiv geblieben?«

»Weil mich dieser Beruf nie befriedigt hat. Die Gründe hierfür kann ich jetzt nicht anführen. Kurz, als vor zwei Jahren mein ehemaliger Schulfreund Percy Douglas, der ein berühmter Afrikareisender geworden war, mit dem Vorschlag an mich herantrat, ich solle ihn auf seiner Erforschung der Sahara begleiten, habe ich sein Angebot mit tausend Freuden angenommen und bin ihm gefolgt.«

»Mister Douglas fand seinen Tod.«

»Er wurde von Tuaregs ermordet.«

»Da haben Sie das Kommando über die Expedition übernommen, haben sie aus dem Herzen der Sahara westwärts bis nach Rio de Oro an die Küste geführt, trotz der heftigsten Einsprüche der anderen europäischen Mitglieder der Expedition.«

»Das tat ich, einmal, weil ich der festen Überzeugung war, dass es uns nie gelingen würde, die Nordküste zu erreichen, denn alle Tuaregs befanden sich in vollem Aufstande, und unsere Karawane war schon sehr geschwächt — und zweitens galt es, den letzten Willen des Toten zu erfüllen. Percy Douglas hätte niemals seine Route geändert. Wir aber standen in seinem Brot und Lohn. Daran durfte sein Tod nichts ändern.«

»Sie gingen in Ihrem Eigensinn so weit, dass Sie die anderen europäischen Mitglieder der Expedition gefangen nahmen, sie zwangsweise mitschleppten.«

»Ja, das habe ich allerdings getan. Aber nicht aus Eigensinn, sondern aus heiliger Überzeugung, dass die Herren in ihren Tod rannten, wenn ich sie nordwärts ziehen ließ. Und dann bestimmte mich immer wieder das Bewusstsein, den letzten Willen eines Toten, der unser Arbeitgeber gewesen, zu erfüllen.«

»Die Herren haben schließlich eingesehen, dass Sie recht gehabt haben?«

»Ja, zuletzt haben sie es eingesehen.«

»Ich habe das unterdessen erschienene Werk über diese Expedition gelesen. Es ist von einem Doktor Armand verfasst.«

»Er war der begleitende Arzt.«

»Dieser Franzose spricht anfangs sehr schlecht über Sie und macht Ihnen in seinem Tagebuche fortwährend die bittersten Vorwürfe.«

»Er hat mich gehasst, wie ein Mensch nur seinen Feind hassen kann.«

»Weswegen?«

»Weil ich mit der ärztlichen Behandlung des immer fieberkranken Mister Douglas nicht einverstanden war. Doktor Armand gab seine Verordnungen sicher nach bestem Gewissen, ich aber war ebenso fest überzeugt, dass eine Wasserbehandlung bei Mister Douglas nicht angebracht war. Deshalb lagen wir uns ständig in den Haaren.«

»Dann aber ist Doktor Armand voll Bewunderung für Sie und weiß während des furchtbaren Marsches nach der Westküste nicht genug Lobenswertes über Ihre Kühnheit und Umsicht zu berichten.«

»Das beweist eben, dass dieser Franzose ein lauterer Charakter ist, der ganz parteilos geurteilt hat.«

»Auch das sogenannte AtakarGebirge, mitten im Herzen der Sahara gelegen, ist erforscht worden, nicht wahr?«

»Es war meines Freundes letzte Arbeit; dort traf ihn der Dolch des fanatischen Tuaregs.«

»Wie sieht es dort aus?«

»Es ist ein furchtbar zerrissenes Wüstengebirge.«

»Wohnen dort Menschen?«

»Nein.«

»Wie groß ist das Gebirge?«

»Es mag eine Fläche von rund 40 000 Quadratkilometern bedecken.«

»Da können Sie doch nicht alles durchforscht haben.«

»Allerdings nicht. Aber dass dort Menschen existieren können in Ansiedlungen, davon ist keine Rede.«

»Haben Sie auch keine Ruinen gefunden?«

»Keine Spur davon.«

»Wie viel betrugen die Kosten dieser Expedition?«

»Genau 71 274 Dollar und 46 Cent von New York und wieder zurück. Mister Douglas hat ganz genau Buch geführt, ich habe dieses Rechnungswerk dann fortgesetzt und es abgeschlossen dem Testamentsvollstrecker übergeben.«

»War diese Expedition groß genug für den Zweck der Reise und genügend ausgerüstet, oder würden Sie ein andermal die Kosten höher veranschlagen?«

»Durchaus nicht. Ich würde es ein zweites Mal für die Hälfte dieser Summe machen.«

»Sie haben doch Arabisch gelernt und können geografische Ortsbestimmungen ausführen.«

»Ja, das habe ich perfekt gelernt.«

»Mister James O'Donnell, sind Sie bereit, auf meine Kosten noch einmal nach diesem AtakarGebirge zu gehen?«

Ein kurzes Besinnen, und dann erklang es umso rascher:

»Sofort, Mister Philipp!«

»Gut, ich engagiere Sie! Sprechen wir über die näheren Bedingungen! Fangen Sie an!«

»Was soll ich dort?«

»Da muss erst ich etwas fragen. Haben Sie schon einmal den Namen Loke Klingsor gehört?«

Dieses Gespräch, das wir mit der letzten Frage einmal unterbrechen, fand zu New York in einem armseligen Stübchen statt, das nichts weiter enthielt als einen alten, wurmstichigen Tisch, mit einigen Papieren und Karten bedeckt, und zwei ebenso dürftige Stühle. Die defekten Kalkwände waren ganz nackt und die Scheiben des Fensterchens ganz erblindet.

Auf dem einen Stuhl neben dem Tische saß ein noch junger Mann in elegantem Straßenanzuge, Mister James O'Donnell, eine hochgewachsene, breitschultrige Gestalt mit einem Kopfe, der zu einem Detektiv und Afrikaforscher passte, in dem bronzefarbenen Gesicht alles kalte Ruhe und eiserne Energie, die blauen Augen wie geschliffener Stahl blitzend, und auf dem anderen Stuhle vor dem Tische ein altes, ausgedörrtes Männchen in schäbigem, ganz zerlumptem Schlafrock.

Das war Mister Samuel Philipp, in dem man, besonders in dieser seiner Behausung, nun freilich nicht einen der reichsten Männer Amerikas vermutet hätte.

Bis vor vierzig Jahren hatte sein Vater den Pelzmarkt ganz Amerikas und der übrigen halben Erde beherrscht, bis auf den von Russland. Sein Sohn Samuel, das einzige Kind, hatte sich nicht dem Geschäft gewidmet, sondern hatte studiert, Staatswissenschaften. Er hatte wahrscheinlich Senator und vielleicht mehr noch werden wollen. Aber nach dem Tode des Vaters war er auf Reisen gegangen. Dreißig Jahre war er verschwunden gewesen. Doch nicht verschollen. Sein Jugendfreund, der Notar Salis, hatte die ihm anvertrauten hundertfachen Millionen immer hübsch zu verdoppeln gewusst; mit dem hatte er auch immer in Verbindung gestanden.

Und vor nunmehr zehn Jahren war Samuel Philipp zurückgekehrt von Sydney; der große Dampfer war fast ganz mit seinem eigenen Gepäck beladen gewesen.

Der einst so jugendkräftige Mann war im Laufe der Jahre ein ausgedörrter Greis geworden, sah aus, als wäre er in einer Kaffeetrommel geröstet worden. Er brachte ein halbes Dutzend Diener mit, teils von schwarzer, teils von brauner, teils von gelber Hautfarbe; mit diesen zog er in der Manley Street in ein großes, altes, baufälliges Haus, ebenso wanderten alle die zahllosen Kisten und Kästen, einige von riesigen Dimensionen, die der Dampfer auslud, hinein. Dabei ging doch einmal etwas in Trümmer, einmal kippte ein ganzer Wagen um, die meisten Kisten zerbrachen oder öffneten sich, und da sah man, dass ihr Inhalt ausschließlich aus ausgestopften Tieren, aus exotischen Vögeln, aus Krokodilen und Schlangen und anderem Gewürm bestand, oder aus alten Büchern, und wenn wieder einmal eine Kiste sich auf der Straße öffnete, da sah man immer wieder nichts weiter als solches ausgestopftes oder in Spiritus gesetztes Zeug und alte Schwarten und Papyrusrollen dazu.

Mit diesem Raritätenkabinett, schon mehr ein ganzes Museum, verschwand Mister Samuel Philipp in dem großen Hause und ward zehn Jahre lang, bis heute, nicht mehr gesehen.

Zwei der Diener kamen manchmal auf die Straße, um Nahrungsmittel einzukaufen, reichlich und gut, aber Mister Philipp selbst lebte nur von Hafergrütze und Milch. Das war alles, was man von diesen beiden Dienern zufällig erfuhr. Besucht wurde er nur von seinem Freunde, dem Notar Salis, durch den wohl auch die Post ging.

Und das war ebenfalls ein alter Sonderling, von dem nichts zu erfahren war. Sonst wurde kein Besuch und nicht einmal ein Brief bei Samuel Philipp angenommen.

Vor zwei Monaten war James O'Donnell aus Afrika zurückgekehrt; er wohnte in einem New Yorker Hotel, mit der Ausarbeitung seiner Reisebriefe beschäftigt, die unabhängig von jenem bereits veröffentlichen Werke des französischen Arztes erscheinen sollten.

Gestern Nachmittag hatte er nun von dem Notar Salis einen Brief empfangen, er möchte heute Vormittag bei Mister Samuel Philipp vorsprechen, und er hatte der Einladung Folge geleistet.

Wir haben vom ersten Worte an vernommen, was die beiden Männer verhandelt hatten.

»Haben Sie schon einmal den Namen Loke Klingsor gehört?«, war Mister Philipps letzte Frage gewesen.

»Loke Klingsor? Loke war ein Gott der nordischen Germanen, der Vertreter des bösen Prinzips, und Klingsor war ein ungarischer Minnesänger, ein Astrolog und Hexenmeister, den auch Richard Wagner in seiner Oper ›Der Sängerkrieg auf der Wartburg‹ eine Rolle spielen lässt.«

»Nicht diese beiden mythischen Figuren meine ich, sondern einen Mann, der noch heute lebt und diesen Namen führt. Haben Sie von dem schon gehört oder gelesen?«

»Nein.«

»Vor etwa dreißig Jahren machte ein Mann namens Sturle Klingsor viel von sich reden, als Taschenspieler und sogenannter Salonmagier, er war so bekannt oder sogar so berühmt, wie es einst der Italiener Bartolomeo Bosco gewesen und wie es der amerikanische Professor Hermann heute noch ist — wirklich ein Professor der Physik und Chemie, der aber als öffentlich auftretender Tausendkünstler ganz andere Einnahmen bezieht.«

»Ja, jener Klingsor, von dem Sie sprachen, soll ein Ungar gewesen sein. Das will aber gar nicht mit dem Namen zusammenpassen. Klingsor oder Klingsör ist ein Name, den man in Norwegen, Dänemark und besonders auf Island sehr häufig antrifft. Übrigens wird in diesem Klingsor, der wirklich gelebt hat, Astrolog am Hofe des Königs Andreas II. von Ungarn gewesen ist, ja auch der sonst unbekannte Dichter des Nibelungenliedes vermutet, woraus man doch auch schon auf seine nordgermanische Abstammung schließen muss. Er hat sich als Abenteurer nur bis nach Ungarn verirrt.

Dieser Sturle Klingsor den ich meine, war ein geborener Isländer, aber kein Däne, sondern ein Norweger, er behauptete, ein echter Nachkomme der alten Wikinger zu sein, die als erste Island besiedelten.

Irgendwie war er ein sehr geschickter Taschenspieler geworden und bereiste besonders Russland. Die Russen mögen sich besonders leicht verblüffen lassen und für so etwas viel bezahlen. Klingsor kam immer tiefer ins Innere, bis nach Sibirien hinein, wo er auch die Künste der Schamanen gelernt haben mag; dann wanderte er über Tibet, wo er die lamaistischen Klöster besuchte, in viele Geheimnisse gedrungen sein wird, nach Indien, heiratete dort die Tochter eines Brahmanen, des Oberpriesters der geheimnisvollen Kaste der MaasiFakire.

Dieser Ehe entsprang ein Sohn, dem der Vater den nordischen Götternamen Loke gab.

Loke wurde im heiligen Kloster der MaafiDerwische erzogen, und dann — Mister O'Donnell, begeben Sie sich ins Zentrum der Sahara nach dem AtakarGebirge und sehen Sie zu, ob Sie dort diesen Loke Klingsor fassen können.«

Diese plötzliche Wendung musste wohl einem jeden sehr überraschend kommen.

»Er hält sich dort auf?«, fragte O'Donnell.

»Ja. Er hat dort eine Wohnung. Was für eine das ist, wie er dort in dem wasserlosen Wüstengebirge existieren kann, weiß ich nicht. Nur das weiß ich bestimmt, dass er dort eine Wohnung besitzt. Ich kann Ihnen sogar genau den Eingang zu dieser Wohnung sagen. 22 Grad 34 Minuten 16 Sekunden nördliche Breite, 4 Grad 47 Minuten 8 Sekunden östliche Länge von Greenwich. Schreiben Sie sich diese Ortsbestimmung auf.«

Kaltblütig zog James O'Donnell sein Notizbuch, ließ sich die Zahlen wiederholen und schrieb sie auf.

»Das ist ungefähr in der Mitte dieses Gebirges«, sagte er dabei, »und nur zwei Gradminuten oder kaum vier Kilometer westlich von der Stelle entfernt, wo ich Mister Douglas begraben habe.«

»Wie sieht es dort aus«, fragte der alte Mann, indem er dabei O'Donnell aufmerksam anblickte.

»Eine trostlose, furchtbar zerrissene Gebirgsgegend, sicher vulkanischen Ursprungs, wenn auch jetzt von vulkanischer Tätigkeit nichts mehr zu merken ist. Aber gerade dort herum sind lauter kleine und größere Krater.«

Der Alte nickte sinnend vor sich hin.

»Ja, ja, Krater!«, sagte er leise wohl mehr für sich selbst. »Er nennt sich nicht umsonst den Fürsten des Feuers, dieser Mann mit den Teufelsaugen. Denn ganz sicher ist, dass er auch auf Island im Innern des furchtbaren Hekla eine seiner zahllosen unterirdischen Wohnungen hat, wie ferner auch in den noch schrecklicheren Feuergebieten Sumatras.«

»Er hat viele solche verborgene Schlupfwinkel?«, fragte O'Donnell.

Der alte Mann im Schlafrock erwachte aus seinem Sinnen und schrak empor.

»Was geht es Sie an? Für Sie kommt nur das AtakarGebirge in der Sahara in Betracht!«, erklang es herrisch.

»Wie groß ist das Rechteck, welches diese geografische Ortsbestimmung bis zur Sekunde angibt?«

»Nun, dreißig Meter lang und auf jenem Meridian ungefähr achtundzwanzig Meter breit.

In diesem Rechteck befindet sich der Zugang zu seiner unterirdischen Behausung, das weiß ich bestimmt, freilich nicht, ob er in einem Krater oder nur in einer Felsspalte besteht oder — ob er überhaupt sichtbar ist. Das herauszufinden, ist eben Ihre Sache, der zu unterziehen Sie sich mit Eifer und Energie bemühen müssten!«

»Gut, und wenn ich den Mister Loke Klingsor dort finde, was dann?«

»Wissen Sie, was Runen sind?«, lautete zunächst die Gegenfrage.

»Altnordische Buchstaben, immer nur aus geraden Strichen bestehend, die in verschiedener Weise zusammengefügt sind.«

»Richtig. Mehr brauchen Sie davon auch nicht zu wissen. Nun hören Sie, Mister O'Donnell! Dieser Loke Klingsor hat auf seinem Rücken sieben solcher Runen mit brennendroter Farbe eintätowiert. Fotografieren Sie diesen Rücken, oder zeichnen Sie diese sieben Runen ab, bringen Sie mir die Kopie — und Sie erhalten von mir eine Million Dollar ausgezahlt. Sind Sie damit zufrieden?«

»O ja, das wäre ich wohl. Und was werfen Sie für die Kosten der ganzen Expedition aus?«

»Die Zinsen dieser Million, die in normaler Weise hier 50 000 Dollar betragen. Diese können Sie jährlich ausgeben. Ich erwarte natürlich, dass Sie sich möglichst beeilen, zum Ziele zu gelangen.«

»Das werde ich tun.«

»Sie können ja sparen, wenn Sie wollen, aber Zweck hat es nicht. Sie sollen nichts weiter dabei verdienen als Ihre Prämie. Sobald Sie mir die sieben Runen bringen, erhalten Sie die Million Dollar. Haben Sie mich verstanden, Mister O'Donnell?«

»Sehr wohl, Mister Philipp.«

»Begeben Sie sich von mir sofort zum Notar Doktor Salis, dort wird alles schriftlich abgemacht. Dass ich Ihnen durchaus trauen kann, dass Sie sich auf diese Weise nicht etwa ein Vermögen ersparen wollen, indem Sie die Sache jahrelang hinausschieben, das weiß ich, ich wähle mir meine Leute aus.«

»Sie dürfen mir vertrauen, Mister Philipp. Ich kalkuliere nur, dass dieser Loke Klingsor nicht freiwillig. also nicht ohne energischen Widerstand, seinen entblößten Rücken fotografieren lassen wird.«

»Nein, das wird er allerdings nicht! Es ist sein größtes, sorgsam gehütetes Geheimnis, das er auf dem Rücken trägt, das er gegen alle Schätze der Welt nicht preisgibt. Sie haben den Mann zu überlisten, zu überwältigen, zu töten, um die Möglichkeit zu bekommen, die sieben Runen auf seinem Rücken zu sehen.«

»Zu töten?«, sagte der Detektiv verwundert. »Ist er ein Mann, der den Tod verdient hat, sodass man ihn wie einen tollen Hund über den Haufen schießt, sobald man ihn erblickt?«

Das faltige, ausgetrocknete, pergamentähnliche Gesicht des alten Mannes hatte einen furchtbar harten Ausdruck, als er sich jetzt das glattrasierte, hervorspringende Kinn rieb.

»Ich will Ihnen sagen, mit wem Sie es zu tun bekommen werden«, antwortete er.

Und dann sprach er wohl wieder mehr zu sich selbst — er blickte wenigstens dabei so starr und sinnend vor sich hin — als er fortfuhr:

»Sie sagten vorhin, Loke sei der Vertreter des bösen Prinzips gewesen.

Das stimmt nicht oder ist doch nur halb richtig.

Er hat — ein germanischer Prometheus — den Menschen erst das Feuer geschenkt.

Übrigens war Loke gar kein Gott, sondern nur ein Ase, nur ein Halbgott. Er hat das Feuer vom Himmel geraubt. Auch hierin stimmt die nordische Sage ganz mit der griechischen überein, ohne dass die beiden irgendeinen Zusammenhang haben konnten.

Loke aber wurde von den Göttern trotz dieses Raubes so bewundert, freilich ebenso auch gefürchtet, wegen seiner Schlauheit und all seiner Kunstfertigkeiten, dass sie ihn als ihresgleichen und als gleichberechtigt unter sich aufnahmen.

Loke war der Gott des Feuers und schenkte es den Menschen.

Aber das Feuer kann ebenso zum Segen wie zum Verderben gereichen.

Und das Gleiche gilt für alles das, wofür das Feuer als Symbol dient. Loke war auch der Gott der Künste und damaligen Wissenschaften, also hauptsächlich der Magie, er war der Repräsentant der Klugheit, des scharfsinnigen Witzes.

Alles dieses hat aber eben auch seine gefährliche Seite.

Mit dem ersten Messer, das der kunstfertige Loke die Menschen aus Eisen schmieden lehrte, wurde der erste Brudermord verübt, und seine Erfindung von Bogen und Pfeil brachte den ersten Krieg auf die Erde.

Trotzdem liebte Loke die Menschen. Und die Götter hasste er, weil diese die so tief unter ihnen stehenden Menschen nur als gelegentliches Spielzeug betrachteten. Er war es auch, der die Asen in der Götterdämmerung zum Kampfe anführte, nachdem er alle Geheimnisse der Götter ausspioniert hatte, und er zertrümmerte die ganze Götterwelt.

Nein, der Repräsentant des Bösen an sich war Loke durchaus nicht, er liebte die Menschen und gab sein Herzblut für sie hin.«

Der Alte erwachte aus seinem Selbstgespräch und wandte langsam den Kopf seinem Gegenüber zu.

»Haben Sie mich verstanden, Mister O'Donnell?«, fragte der Alte.

»Sie sprachen von dem nordischen Gott Loke.«

»Ich sprach von dem irdischen Menschen Loke Klingsor. Nein, ein böser Mensch ist er nicht. Ich muss die Wahrheit bekennen, obgleich ich ihn töten könnte, um in den Besitz seines Geheimnisses zu kommen. Ob Sie es tun oder nicht — ganz gleich, bringen Sie mir die sieben Runen, die er auf dem Rücken hat, und Sie erhalten eine Million Dollar.«

»Weiß er, dass Sie es auf dieses Geheimnis abgesehen haben?«

»Das weiß er allerdings, er kennt mich, wenn auch unter anderem Namen — aber dass ich jetzt jemand in die Sahara schicke, dass ich überhaupt so genau die Lage seines afrikanischen Schlupfwinkels kenne, davon hat er keine Ahnung.«

»Haust er denn allein dort?«

»Ich weiß es nicht. Natürlich müssen Sie die Sache ganz geheim halten. Sie sind eben der Forscher, der noch einmal in das Gebirge dort kommt. Sie schlagen an dem bezeichneten Punkte Ihr Lager auf, um umfassende Vermessungen anzustellen, und dabei beobachten Sie immer die ganze Gegend, ob sich Loke Klingsor zeigt. Dem haben Sie das Geheimnis vom Rücken zu nehmen. Wie Sie das machen, das ist ganz und gar Ihre Sache, da kann ich Ihnen absolut keine Anweisungen und keinen Ratschlag geben.«

»Habe ich Loke Klingsor denn als Feind zu betrachten, auch wenn er noch nichts von meinen Absichten weiß?«

»Loke Klingsor ist kein böser Mensch, Sie haben ihn unter keinen Umständen zu fürchten. Wohl wird er Sie unschädlich zu machen suchen, sobald er bemerken sollte, dass Sie ihm nachspüren, aber er wird Sie nicht töten, nicht misshandeln, Ihnen kein Haar krümmen. Mehr kann ich nicht sagen. Auf diese meine Versicherung dürfen Sie sich aber auch verlassen.«

»Hm, ein recht eigentümlicher Auftrag!«, brummte O'Donnell vor sich hin. »Da soll ich mich nun in die Wüste Sahara hinsetzen und vielleicht jahrelang darauf lauern, bis es diesem Manne beliebt, aus seinem Kraterloche hervorzukriechen.«

»Nein, Sie werden nicht jahrelang zu warten brauchen, nicht ein einziges Jahr, keinen Monat, vielleicht keine Woche — vielleicht können Sie gleich am ersten Tage Ihre Aufgabe lösen, denn ich werde Ihnen ein Lockmittel mitgeben, dem Loke Klingsor nicht widerstehen kann, das ihn sofort zum Erscheinen veranlassen wird.«

»Was für ein Lockmittel?«

Diese Frage blieb zunächst unbeantwortet.

»Sie treten die Wüstenreise wieder von Algier an?«, fragte vielmehr ganz unvermittelt Mister Philipp.

»Ja, das ist der beste Ausgangspunkt.«

»Wie lange brauchen Sie von dort bis zum Gebirge?«

»Mit meinen nunmehr gesammelten Erfahrungen glaube ich die Strecke in fünfzig Tagen zurücklegen zu können.«

»Glauben Sie, dass solch einen Wüstenritt auch eine Dame aushalten kann?«

»Eine Dame?! Was soll denn nur eine Dame dabei.«

»Antworten Sie erst!«, erklang es wieder einmal sehr herrisch.

»Das kommt ganz auf die Körperbeschaffenheit und Widerstandsfähigkeit dieser Dame an.«

»Eine junge, gesunde Dame, die viel Sport treibt, viel reitet und höchst energisch ist!«

»O ja, eine solche Dame kann einen Kamelritt schon aushalten, wenn man sonst für möglichste Bequemlichkeit sorgt.«

»Eine solche Dame wird Sie begleiten. Weshalb? Weil dieser Loke Klingsor ein großer Verehrer von Frauenschönheit ist. Er ist, mit einem Wort, ein Don Juan. Diesem Köder, den ich Ihnen mitgebe, hält er nicht stand.«

Mister O'Donnell machte ein missmutiges Gesicht.

»Ich kalkuliere, dass diese schöne Dame denselben Auftrag hat wie ich.«

»Das hat sie.«

»Und solch einer schönen Dame — hm — dürfte es gewiss leichter sein, diese sieben Runen auf seinem Rücken zu Gesicht zu bekommen, als mir.«

»Allerdings!«

»Und dann hat sie sich die Million Dollar verdient.«

»Seien Sie deshalb ganz ohne Sorge. Freilich hat auch diese Dame ihre Prämie ausgesetzt bekommen, aber das hat nichts mit der Ihren zu tun. Gelingt es der Dame oder irgendeiner anderen Person, sich in den Besitz des Geheimnisses jener Tätowierung zu bringen, es mir auszuliefern, so erhalten Sie trotzdem Ihre Million, auch wenn Sie gar nicht dabei tätig gewesen sind. Das wird nachher bei Doktor Salis alles schriftlich abgemacht.«

»Dann lasse ich mir solch eine Begleitung sehr wohl gefallen«, sagte O'Donnell jetzt in ganz anderem Tone. »Hoffentlich ist die schöne Dame auch sonst eine angenehme Person!«

»Sie kennen sie schon.«

»Ich kenne sie?«

»Sie ist eine Berühmtheit. Nicht nur für New York, das sie gegenwärtig bezaubert, nicht nur für Amerika. Sie ist eine internationale Berühmtheit. Es ist die Miss Anna Kutschbach, eine Deutschamerikanern, von der auch Sie sich schon haben bezaubern lassen, wie mir berichtet wurde.«

Der alte Yankee hätte sich bei dem Worte »Kutschbach« beinahe die Zunge abgebrochen. Und O'Donnell schüttelte sinnend den Kopf. Er wusste nicht, was er zu den Worten Philipps denken sollte.

»Ich kenne keine Miss Anna Kutschbach« — er konnte diesen Namen viel besser als jener aussprechen — »und so viel mir bewusst ist — und ich muss es doch wohl am bestem wissen — hat auf mich noch keine Frauenschönheit einen solchen Eindruck gemacht, dass ich sagen dürfte, ich wäre einfach bezaubert gewesen. Mein Ideal von Frauenschönheit ist nur gemalt. Das hängt in der Dresdner Bildergalerie. Leider kenne ich es nur nach mehr oder weniger guten Kopien. Wenn ich erst meine Million Dollar habe, reise ich einmal nach Europa, nur um mir in Dresden mein Ideal anzugucken. Es ist die Judith des Varotari mit dem Haupte des Holofernes.«

»Mister O'Donnell!«, hub jetzt der alte Yankee wieder an: »Ehe ich einem Manne mit solch einem Auftrage näher trat, musste ich erst einige Erkundigungen über ihn einziehen. Das können Sie mir doch nicht verübeln.«

»Durchaus nicht.«

»Ich habe Sie beobachten lassen. Sie waren vorgestern Abend in der Oper.«

»Ja, das stimmt. Ich selbst bin nicht gerade musikalisch, bin kein Kunstkenner, aber eine gute Oper höre ich immer gern an. In der Sahara war zu diesem Genuss wenig Gelegenheit. Geopert wurde zwar auch manchmal, aber in anderer Weise, sehr wenig melodiös.«

»Was wurde vorgestern Abend gegeben?«

»Der Barbier von Sevilla.«

»Wer sang die Rosine?«

»Die Olinda«, entgegnete der junge Mann, und schon begannen die stahlblauen Augen in seliger Erinnerung aufzuleuchten, die sonst eisenharten Züge des bronzefarbenen Gesichtes wurden plötzlich ganz weich. »Die unvergleichliche Olinda!«

»Die unvergleichliche Olinda!«, wiederholte der alte Philipp bedächtig. »Well, das ist nur der Künstlername der Miss Anna Kutschbach.«

Mister O'Donnell wollte sich wohl vom Stuhle erheben, er brachte es nicht ganz fertig, und dabei begann er mit freudigem Staunen ungläubig zu lächeln.

»Was, die — die — Olinda soll mich begleiten?!«

»Die Olinda wird Sie begleiten«, nickte der Alte bestätigend vor sich hin. »Als ich von einer Berühmtheit jener Dame sprach, meinte ich nicht ihre Schönheit. Wohl wird die Olinda ja auch als solche gefeiert, wohl ist Loke Klingsor ein Don Juan, aber dies alles kommt doch erst in zweiter Linie in Betracht. Auch dieses mit so großen Reizen ausgestattete Weib braucht ein Mittel, um den Loke Klingsor aus seinem Versteck hervorzulocken.

Es ist ihre eigene Stimme. Jener Klingsor ist ein begeisterter Freund des Gesanges, dort in dem wilden Wüstengebirge im Herzen der Sahara wird die Olinda singen. Vielleicht eben die Arie der Rosine aus dem Friseur von Dingsda! Ich mache mir nichts aus Opern. Diese Arie soll aber doch eine Glanznummer der Olinda sein. Sie sind doch auch ganz weg gewesen, wurde mir berichtet. Und wenn dann der Loke Klingsor nicht anbeißt, dann — ist er entweder tot oder zufällig einmal nicht da. In letzterem Falle muss eben etwas gewartet werden. Kommen wird er bestimmt. Und dann beißt er auch auf die Olinda an. Er erscheint sicher. Das ist ein Faktum.«

Mister O'Donnell hatte sich auf seinen Stuhl zurücksinken lassen, immer noch ganz verklärt.

»Die Olinda wird mich begleiten!«, konnte er immer nur wiederholen.

»Ja, und Sie haben dafür zu sorgen, dass sie auch in Ihrer Begleitung bleibt.«

»Wie das«, stutzte der andere bereits.

»Na, dass der Loke Klingsor Ihnen die schöne Dame nicht etwa vor der Nase wegschnappt, ohne dass Sie zum Ziele gelangt sind, also ohne die sieben Runen auf seinem Rücken gesehen und kopiert zu haben. Und dass er dann nicht die Olinda in seinem unterirdischen Reiche nach Belieben singen lässt. Die kann dann ja wohl die Tätowierung besichtigen, wenn's ihr Spaß macht, kann die Runen abmalen — aber sie kann mir die Zeichnung nicht bringen! Das ist die Sache.«

»Er soll es probieren!«, erklang die metallene Stimme O'Donnells.

»Recht so! Sie werden Ihre Sache schon machen. In Ihnen habe ich doch meinen Mann ausgesucht. Dafür setze ich bei Ihnen allein eine Million Dollar daran, was doch kein Pappenstiel ist. Zu Ihrer Beruhigung will ich Ihnen jetzt nur noch sagen, dass dieser Loke Klingsor niemals einen brutalen Raub, überhaupt niemals eine brutale Handlung begehen wird. Er ist ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, und das auch inwendig. Das sagt alles. Er ist sogar der ChampionGentleman der Welt. Ein tadelloser Charakter.

Freilich — dass er Ihnen die Olinda wegzuschnappen sucht, damit müssen wir eben rechnen. Doch wir werden morgen weiter darüber sprechen, wenn auch die Olinda hier ist, was für Vorsichtsmaßregeln da zu treffen sind. Können Sie morgen früh um zehn Uhr hier sein?«

»Ich betrachte mich bereits als in Ihren Diensten stehend. Sie haben über mich und meine Zeit zu befehlen.«

»Gut. So kommen Sie morgen früh um zehn Uhr her. Da wird auch die Olinda hier sein. Ebenso Mister Snatcher, das ist der dritte im Bunde, der mitgeht; auch er ist also beauftragt, das Geheimnis auf Klingsors Rücken auszukundschaften. Aber seien Sie ohne Sorge, Ihre Prämie bleibt, wie gesagt, bestehen. Sie erhalten Ihre Million Dollar ausgezahlt, selbst wenn dieser Mister Snatcher mir die sieben Runen bringt. Morgen lernen sich die Herren kennen. Ein netter Mensch, dieser Mister Snatcher.

Für heute ist unsere Angelegenheit erledigt. Jetzt begeben Sie sich zu Doktor Salis, der das Geschäftliche regeln wird. Doch erst kommen Sie, nun will ich Ihnen den Loke Klingsor einmal zeigen, damit Sie wenigstens wissen, wie der Kerl aussieht.«

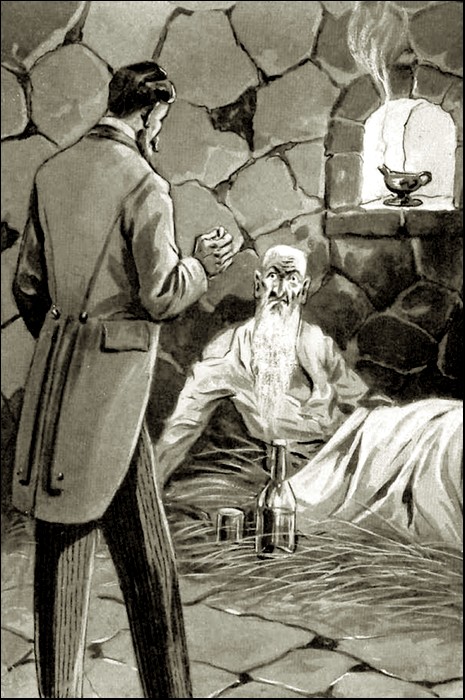

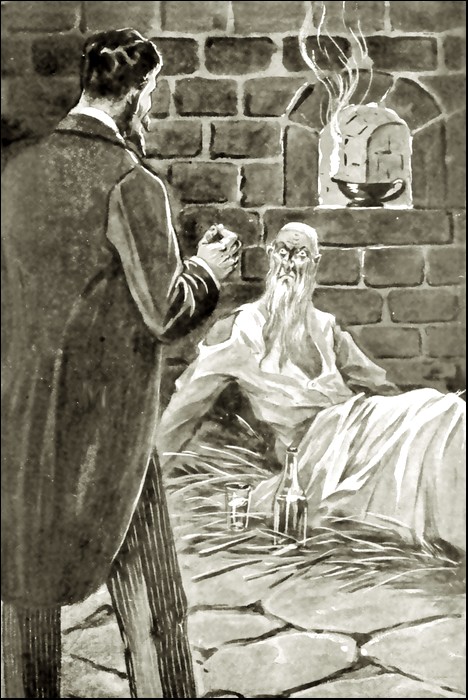

Mister Samuel Philipp erhob sich, schlug den zerlumpten Schlafrock um seine hageren Glieder und führte den jungen Mann in das Nebenzimmer.

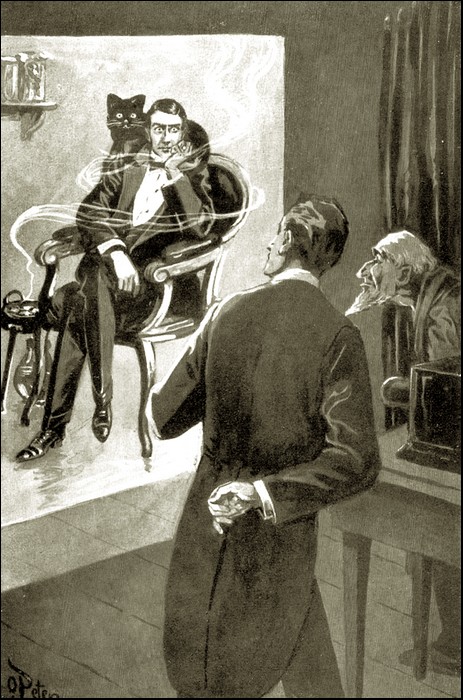

Dieses war auch wieder so öde und leer wie das andere, bis auf einen alten Tisch, auf dem ein Apparat stand, sicher eine Laterna magica.

»Ich besitze nämlich von diesem Loke Klingsor eine Fotografie, ohne sein Wissen aufgenommen. Sie ist auf Glas übertragen und in natürlichen Farben koloriert worden. Ich werde sie Ihnen jetzt an der Wand vorführen.«

Das einzige Fenster besaß Läden, sie wurden geschlossen, kein Lichtstrahl drang durch eine Ritze; in dem Raum herrschte die schwärzeste Finsternis.

Nicht lange, so blitzte ein Flämmchen auf. Mister Philipp entzündete den Leuchtkörper des Projektionsapparates.

An der Wand erschien ein weißes Viereck, erst waren darin nur undeutliche Umrisse zu erkennen, dann war mit einem Ruck das ganze Bild plötzlich scharf eingestellt.

Ein ganz merkwürdiges Bild!

In einem bequemen Lehnstuhl saß in recht nachlässiger Haltung in natürlicher Lebensgröße ein Mann, das rechte Bein über das linke geschlagen, die Hände mit ausgestreckten Fingern vor dem Leibe gefaltet, die Ellbogen auf die Seitenlehnen gestützt.

Er war höchst elegant gekleidet, in schwarze Samtjacke, weiße Weste, dunkelgestreifte Beinkleider, diese noch mit tadellosen Bügelfalten; an den auffallend kleinen Füßen sehr feine Schnürstiefel von gelbem Leder.

Bemerkenswert aber war, dass man trotz dieser ausgesuchten Eleganz offenbar keinen eitlen Stutzer vor sich hatte.

Dann hätte er wohl schon überhaupt keine einfache weiße Weste und keinen einfachen schwarzen Schlips getragen. Und ein eitler Geck schmückt sich doch auch sonst gern.

Hier keine Spur davon. Statt einer Uhrkette lief über die weiße Weste eine dünne, schwarze Schnur, an den Fingern stak kein Ring. Dafür freilich waren das an sich schon wunderbar feine Hände!

Dies alles aber wäre noch keine Merkwürdigkeit gewesen. Doch nun dieses Gesicht!

Es kann nur ein schwacher Versuch sein, es schildern zu wollen.

An sich war es alles andere als schön zu nennen. Schon die Kopfform war eine ganz eigentümliche. Oval wie ein Ei, das Kinn klein und rund und dennoch spitz, oben aber ging der Kopf in die Breite. Im Gegensatz zu der unteren Gesichtspartie war die hohe, breite Stirn geradezu massig zu nennen, obgleich sie es in Wirklichkeit gar nicht war. Und in diesem Gesicht von wachsgelber Farbe ganz auffallend rote Lippen, wunderbar fein und zierlich geschwungen, eine scharfe und dennoch feine Nase und außerdem die zierlichsten Ohren.

Über der hohen, so stark gewölbten Stirn etwas lang gehaltenes Haar von wunderbar schwarzblauer Färbung, links ganz schlicht gescheitelt, man sah es sofort, dass dieser Mann gar nicht daran dachte, sein Haar viel zu pflegen, es war ihm ganz gleichgültig, wenn seine Frisur einmal in Unordnung kam, auch jetzt hing eine Haarsträhne etwas unordentlich herab. Aber dieses tiefschwarze Haar mit dem blauen Schimmer selbst war ein wunderbarer Schmuck, den ihm die Natur gegeben.

Nein, schön war dieses Gesicht eigentlich nicht zu nennen. Und dennoch wiederum war es von einer wahrhaft dämonischen Schönheit!

Dann aber vor allen Dingen die großen, schwarzen Augen!

Wir verzichten von vornherein, diese rätselhaften, unergründlichen Augen beschreiben zu wollen. wir lassen Mister O'Donnell sprechen.

»Himmel, was für faszinierende Augen!«, rief er schon in den ersten Sekunden, nachdem das Bild an der Wand erschienen war. »Das sind ja die wahren Teufelsaugen!«

»Ja, und deshalb wird er auch von denen, die mit ihm in nähere Berührung gekommen sind, ›der Mann mit den Teufelsaugen‹ genannt«, erklang es aus Mister Philipps Munde, und das alte Männchen schien recht erregt zu sein, denn die Stimme zitterte dabei merklich.

»Mit solchen Augen muss der Mann doch Menschen hypnotisieren können.«

»Halt!«, erklang es da in ganz anderem Tone. »Da kann ich Ihnen gleich eine Versicherung geben. Natürlich, dieser Mann, der Sohn eines Taschenspielers und einer indischen Priesterin, versteht zu hypnotisieren. Aber ich weiß auf das Bestimmteste, dass Loke Klingsor niemals hypnotisiert. Es ist ihm bei einem derartigen Experiment einmal etwas Böses passiert, und da hat er den Schwur abgelegt, niemals wieder von dieser seiner Kraft Gebrauch zu machen, und diesen Schwur hält er.«

»Nun, ich meinte auch nur so«, entgegnete O'Donnell leichthin, »ich selbst schließe mich dabei aus, als ich vorhin sagte, der Mann müsse wohl jeden Menschen hypnotisieren können. Den möchte ich einmal sehen, der das bei mir fertig bringt. Ja, das ist ein echtes, ganz indisches Gesicht, und zwar der Typus der höchsten und vornehmsten Kaste, wie ich ein solches einmal an einem Brahmanen studierte, der mir lange gegenübersaß. Und doch!

Es ist unverkennbar ein stark germanischer Zug darin, trotz der blauschwarzen Haare und nachtschwarzen Augen.«

»Ich habe Sie ja bereits über seine Abstammung aufgeklärt.«

»Ein ganz außergewöhnlicher, ein rätselhafter, ein ganz wunderbarer Kopf! Hinter dieser enormen Stirn — obgleich sie an sich gar nicht so kolossal ist — muss doch eine alles durchdringende Geisteskraft stecken. Ist dem nicht so?«

»Ich weiß nur, dass Loke Klingsor ein unvergleichlicher Schachspieler ist.«

»Merkwürdig, merkwürdig dieses Gesicht!«, gab O'Donnell seinen Physiognomiestudien immer wieder lauten Ausdruck. »Dieser tiefe Ernst, ja, man möchte von einem furchtbar finsteren Ausdruck sprechen — und dennoch ist auch wieder ein überaus gutmütiger Zug darin.«

»Das ist er auch, das ist er auch: ein überaus gutmütiger Mensch! Eine Seele von einem Menschen ist er. Der tritt auf kein Würmchen, wenn er es vermeiden kann, der zieht für jeden, der ihn darum bittet, sofort sein Hemd aus, ja er hat sogar schon...«

Mister Philipp brach ab. Er erinnerte sich, schon eine starke Andeutung gegeben zu haben, dass es ihm nicht darauf ankam, diesen Mann auch töten zu lassen, um in den Besitz seines Geheimnisses zu kommen, das er auf dem Rücken trug, und wenn er jetzt seinen edlen Charakter pries, so reimte sich das doch nicht recht zusammen.

O'Donnell achtete nicht darauf, dass jener den angefangenen Satz nicht beendet hatte, er war noch immer ganz in den Anblick des Bildes versunken, machte seine Bemerkungen.

»Was ist denn das für eine schwarze Katze, die er da auf seiner Schulter hat?«, fragte er.

»Was ist den das für eine Katze, die Loke Klingsor

auf seiner Schulter trägt?«, fragte O'Donnell.

Denn das gehörte auch mit zu einer der Seltsamkeiten des ganzen Bildes. Auf der linken Schulter des Mannes kauerte eine ungeheure schwarze Katze. Wie sie mit untergeschlagenen Pfoten dasaß, drückte alles an ihr Behagen und Gemütlichkeit aus, man hörte sie förmlich schnurren, aber geradezu unheimlich war es, wie die großen, grünen Augen funkelten, während sie, von der Seite betrachtet, wieder rot leuchteten.

»Er — ist ein großer Katzenfreund«, lautete Mister Philipps Antwort.

Doch für O'Donnell genügte diese Auskunft; er beschäftigte sich wieder mit dem Mann selbst.

»Ist er eigentlich sehr groß?«

»Über mittelgroß.«

»Er ist doch sehr breitschultrig.«

»Ja, und dabei besitzt er eine Taille wie ein Frauenzimmer, wie eine Dame, die sich geschnürt hat. Eine höchst elegante Erscheinung.«

»Diese wunderbar feinen Hände, jeder Finger wie aus Elfenbein gedrechselt! Und dennoch sagen mir schon diese Hände, dass der Mann eine außerordentliche Körperkraft besitzen muss, ich verstehe mich auf so etwas. Ja, und was haben nun das Kohlenbecken und der Rauch und die merkwürdige Zimmerdekoration zu bedeuten?«

Denn das Bild stellte nicht nur den Mann dar, wie er im Lehnstuhl saß. Dieser stand in einem Zimmer, die Fotografie hatte auch den Hintergrund wiedergegeben.

Eine ganz seltsame Zimmerdekoration! An der Wand zogen sich Regale hin, auf denen lauter dicke Glasbüchsen in den verschiedensten Größen standen, die offenbar in Spiritus eingesetzte Tiere enthielten, von denen aber kein einziges eine normale Beschaffenheit zeigte. Eine Schlange war vorhanden mit zwei Köpfen, ein eben erst geborenes Ferkel mit sechs Beinen, eine menschliche Missgeburt nur aus Haut und Knochen bestehend, auf diesem winzigen Gerippe jedoch ein Kopf so groß wie ein Kürbis, und dergleichen mehr.

Außerdem nun, zwischen diesen Glasflaschen an der Wand befestigt, die verschiedensten Waffen und andere Gegenstände, deren Zweck man sich teils gleich, anderseits unmöglich erklären konnte. Das kundige Auge des Detektivs erkannte die hölzernen Wurfspeere und Keulen und Bumerangs der australischen Eingeborenen, den Assagai der Sudanesen, das Blasrohr des Botokuden, den Kris und das Flammenschwert des Malaien — ferner aber auch andere seltsame Gegenstände, für deren Zweck man, wie gesagt, vergebens eine Erklärung suchte.

Und links neben dem Stuhle stand am Boden ein merkwürdiger Apparat, etwa wie die Glasflasche einer Wasserpfeife aussehend, aber doch wieder ganz anders, oben ein großes Becken, in dem man glühende Kohlen liegen sah.

Von diesen stieg ein weißer Rauch auf, der sich als dicker Faden von scharf abgegrenzten Umrissen um den im Lehnstuhl sitzenden Mann einmal herumzog und sich dann weiter durch das Zimmer schlängelte, dabei die seltsamsten Figuren bildend.

»Die Momentfotografie ist aufgenommen worden, als Loke Klingsor in seinem Museum saß. Er ist nämlich nicht nur ein Freund von Wein, Weib und Gesang, sondern auch ein eifriger Liebhaber von Antiquitäten, Raritäten, Kuriositäten, Abnormitäten und dergleichen Dinge mehr.

Da ist er der leidenschaftlichste Sammler. Eine weitere Eigentümlichkeit von ihm aber ist, dass er so etwas niemals kauft, obgleich er es sich leisten kann. Durch Kauf würde es für ihn seinen Wert verlieren. Stehlen kann er es natürlich auch nicht. Es muss ihm freiwillig ausgehändigt werden gegen irgendeinen Dienst, den er dem Eigentümer der ersehnten Kostbarkeiten leistet. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Sache.«

»So, so«, sagte O'Donnell, ohne sich hierfür jetzt weiter zu interessieren. »Und die glühenden Kohlen? Der Rauch? Wie kann der dünne Rauchfaden so seltsame Figuren beschreiben?«

»Ich sagte Ihnen doch schon, welcher Abstammung dieser Loke Klingsor ist. Der Sohn eines Taschenspielers und Gauklers, dazu nun die indische Mutter, er selbst im Tempel der Wunder und Geheimnisse erzogen.

Schon der alte Sturle Klingsor experimentierte und gaukelte hauptsächlich mit Feuer herum. Er besaß eine Salbe, mit der er seinen ganzen Körper unverbrennbar machen konnte.

Dann wusste er Rauch zu blasen und zu formen, konnte ihn erstarren lassen und formte die wunderlichsten Gebilde und scheinbar lebende Gestalten daraus.

Das hat nun sein Sohn Loke von ihm gelernt, weshalb er sich denn auch den Fürsten des Feuers nennt oder von anderen so genannt wird. — Nun, Mister O'Donnell, haben Sie Ihren Mann genügend betrachtet? Werden Sie ihn wiedererkennen?«

»Wenn man dieses Gesicht einmal gesehen hat, dann vergisst man es nie wieder.«

»So wollen wir uns wieder hinüberbegeben.«

Sie gingen in das andere Zimmer zurück, ohne dass Mister Philipp die Fensterläden wieder geöffnet oder den Projektionsapparat abgestellt hätte.

»Also, Mister O'Donnell, jetzt gehen Sie zum Notar Doktor Salis, wo alles schriftlich geregelt wird, und morgen früh um zehn Uhr sind Sie wieder hier, worauf wir mit Miss Anna Kutschbach, der Olinda, alles Weitere besprechen werden. — Apropos, da fällt mir noch ein — es könnte sein, dass Sie die Dame schon jetzt beim Notar Salis treffen.

Reden Sie nicht mit ihr über die Sache, auch sie wird es nicht tun. Unterhalten Sie sich mit ihr über alles andere.

Nur auf das eine wollte ich Sie noch aufmerksam machen: Ich hatte vorhin gesagt, sie sei eine DeutschAmerikanerin.

Das ist die Olinda auch. Aber davon will sie nichts wissen, das mag sie nicht hören. Sie will eine echte Deutsche sein, die nur zufällig in Amerika geboren worden ist und sich mit dem ihr nun einmal aufgehängten Künstlernamen abfinden muss.

Sagen Sie ihr daher niemals, sie sei durch Geburt doch eine Amerikanerin. Das ist die einzige Stelle, an der sie empfindlich ist. Also morgen früh um zehn Uhr auf Wiedersehen.«

Mister O'Donnell war gegangen.

Der alte Yankee blickte nach der Tür, die sich hinter jenem geschlossen hatte, rieb sich das eckige Kinn und nickte vor sich hin.

»Ja, das ist der Mann, den ich für die Sahara brauche. Er kennt die Gegend und alle Verhältnisse, ist schon dort gewesen, weiß sich überall durchzuhelfen. Dabei treu wie Gold, absolut zuverlässig, unbestechlich. Nur in der einen Hinsicht muss ich vorsichtig sein. Ich hätte mich vorhin schon beinahe verplappert. Er wird nie einen Menschen töten, auch nicht, um sich eine Million Dollar zu verdienen. Na, das habe ich ja schon vorher gewusst, deshalb gebe ich ja auch den Snatcher mit.

Der hat ja da nun weniger ein sentimentales Gewissen, der macht schon für eine Flasche Whisky gleich ein Dutzend Menschen kalt, ohne erst nach dem Grund des Auftrags zu fragen. Diesmal freilich ist er nicht so billig.

So, das wäre also der letzte Fall gewesen, die Bearbeitung des AtakarGebirges in der Sahara. Die Posten auf der ganzen Erde sind verteilt. Nun will ich das ganze Register noch einmal prüfen und auch diese letzte Sache eintragen. Denn wenn man das nicht schriftlich macht, findet man sich zuletzt ja gar nicht mehr durch.«

Er setzte sich an den Tisch, zog die Schublade auf, nahm ein Büchlein heraus und las die Eintragungen halblaut vor sich hin, dazu auch noch einige Bemerkungen einschiebend.

»Erstens. Antonio Almeida aus Rio de Janeiro, der erfolgreichste Erforscher und beste Kenner des Amazonenstromes und dieses ganzen Flussgebietes. Der geht also den Rio Xingu hinauf, um den Loke Klingsor in seinem brasilianischen Schlupfwinkel aufzuspüren. Als Köder ist ihm beigegeben die Signorina Ravelli, die berühmte Geigenvirtuosin.

Zweitens. Walter Fürst. Wieder ein Deutscher. Er hat eine neue Flugmaschine erfunden, ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, sie im Großen zu bauen. Der geht nach Island, etabliert sich auf dem Hekla, was aber ohne solche Flugmaschine gar nicht möglich ist. Wird begleitet von der Marie Warström, der sogenannten dänischen Nachtigall. Na, die kostet mich ja wieder ein Heidengeld. Außerdem sind das auch zwei solche sentimentale Naturen, die einen Bravo mitnehmen müssen, der mit Dolch oder Kugel oder Gift zu arbeiten weiß.

Drittens. William Atkinson. Bearbeitet das Feuerland, wo dieser Höllenfürst ebenfalls seinen Schlupfwinkel hat.

Was ich dem für einen weiblichen Köder mitgebe, weiß ich noch nicht, da habe ich noch einige Auswahl.

Viertens. Monsieur Charles Dubois, Australienforscher, geht also auch wieder ins Innere Australiens. Wird begleitet von der Miss Cobra, exzentrische Tänzerin und Sängerin.

Kein Bravo nötig. Dieses Weibsbild hat sich nicht umsonst den Namen der gefährlichsten Giftschlange beigelegt.

Fünftens. Professor Alois Flüeli aus — aus — aus — na, wie heißt doch das vertrackte Wort? Aus Graubünden.

Hat sich einen Namen gemacht durch die Erforschung des Himalajagebirges. Geht noch einmal hin, um den Gaurisankar zu besteigen, scheinbar im Auftrage der tollen Lady Fairhope, die Zeit ihres Lebens die Tiroler Alpen unsicher gemacht hat und nun auch einmal in Indien auf dem Himalaja herumkraxeln will. Nimmt ein halbes Dutzend Tiroler und Schweizer Bergführer mit. Singen oder sonst musizieren kann die zwar nicht, hat nichts weiter als ihre verteufelt hübsche Larve — na, die wird aber dort oben schon ihre Faxen machen, um den Loke Klingsor aus seinem Versteck in den Wolken hervorzulocken.

Sechstens. Dieser Fürst des Feuers scheint manchmal eine Abkühlung sehr nötig zu haben, dass er sich sogar auf dem Meeresboden eine Wohnung geschaffen hat. Mitten im Stillen Ozean. Dorthin begibt sich Richard Flint, der Sohn des deutschen ChampionTauchers Flint, welcher ein neues Unterseeboot und eine Taucherglocke konstruiert hat.

Ein ganz eigentümliches Ding, mehr eine Rüstung, in der er bis zu zweihundert Meter Tiefe tauchen können will.

Der braucht keinen weiblichen Köder. In dieser Krebspanzerung ist nichts von einer hübschen Larve und Körperreizen zu sehen, und unter Wasser singen ist auch nur eine halbe Sache.

Dafür oder trotzdem kostet mich dieser Kerl gleich drei Millionen Dollar, so viel forderte er, und ich musste sie ihm gewähren, anders war er nicht zu haben.

So, und nun kommen als Nummer sieben noch Mister James O'Donnell, die Olinda und der Snatcher hinzu, für das AtakarGebirge in der Sahara.«

Mister Philipp trug die betreffende Notiz ein.

Und was macht das nun alles zusammen?

Achtzehn Millionen Dollar. Er legte den Bleistift hin, lehnte sich zurück und blickte vor sich hin.

»Achtzehn Millionen Dollar!«, wiederholte er, und seine Stimme zitterte vor Erregung. »Ich habe sie darangesetzt, um sieben aus Strichen bestehende Buchstaben zu bekommen. Bin ich denn wahnsinnig? Nein, Samuel Philipp hat noch immer gewusst, was er tat. O, diese Runen, diese sieben Runen! Ich habe das Buch in der Hand, das mir alle Schätze der Erde ausliefert und mir die wunderbarsten Geheimnisse offenbart, das mich über Alter und Tod erhaben macht — aber der Schlüssel, der Schlüssel fehlt mir dazu! Dieser Loke Klingsor trägt ihn auf dem Rücken, kann ihn nicht benutzen, weil ihm wieder das Buch fehlt, und doch gibt er ihn nicht heraus, was ich auch schon alles versucht habe. Bisher im Guten. Wohl, so wird nun einmal zu anderen Mitteln gegriffen.

Ja, ich bin entschlossen, alle meine hundert Millionen zu opfern, um diese sieben Runen zu bekommen! Loke Klingsor, Du Mann mit den Teufelsaugen, höre meinen Schwur: Und wenn ich noch von tausend Verstecken höre, die Du auf der Erde besitzest, ich spüre Dir in allen tausend nach, und wenn Du eine Residenz auf einem fernen Planeten hast, ich werde auch Mittel und Wege finden, Dir dorthin zu folgen, und wenn Du eine Wohnung im Mittelpunkt der Erde hast, ich grabe Dir bis zum Mittelpunkt der Erde nach, bis in die Hölle hinein —«

Der Sprecher brach ab, zuckte zusammen, lauschte.

Was war denn das?

Dort drüben in jenem Zimmer, dessen Tür nur angelehnt war, erklang plötzlich eine Stimme. Ein prachtvoller und machtvoller Bariton sang den Anfang der berühmten Teufelsballade von John Burns:

Der auf dem Höllenthron ich sitze,

Der ich in Höllenflammen schwitze,

Der ich in Höllentiefen blitze,

Wo Laven glühn,

Mit Pech und Schwefel um mich spritze,

Euch zu verbrühn.

Der alte Yankee lauschte mit wahrhaft entsetztem Gesicht, den Mund halb geöffnet.

Also nicht etwa, dass es einer seiner Diener sein konnte, der dort drüben einmal seiner Sangeslust Luft machen wollte.

»Was — was — ist — denn — das?!«

Und langsam erhob er sich, schlich in gebückter Haltung nach der Tür.

Drüben fuhr die herrliche Baritonstimme fort:

Bald bin ich Löwe, Blut zu lecken,

Bald tu ich mich als Schlange strecken,

Bald riesig, Kirchen abzudecken,

Als wilder Föhn.

Doch auch in Herzen kann ich stecken,

Klein, ungesehn...

Samuel Philipp hatte die Tür erreicht.

Mit zitternder Hand öffnete er sie vollends, spähte scheu in das Zimmer.

Und dann stürzte er vorwärts.

»Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr! Das ist ein Trugbild der Hölle!«

So erklang es gellend im Tone des furchtbarsten Entsetzens.

Und dann dort drüben ein Lärmen, als fände ein wildes Handgemenge statt.

Darauf ein Fauchen und misstönendes Katzengeschrei.

Dann krachte ein Schuss, und schließlich war alles wieder still.

Die farbigen Diener waren in einer anderen Etage des großen Hauses beschäftigt gewesen.

Sie hatten nichts von dem Singen gehört, nicht einmal den Schuss.

Erst eine Viertelstunde später musste einer von ihnen das Schreibzimmer betreten, um dem Master eine Meldung zu bringen.

In dem Schreibzimmer war er nicht. Doch die Tür zum Nebenzimmer war halb geöffnet.

In dem finsteren Raume war noch immer das Lichtbild an der Wand. Noch immer saß der dämonische Mann mit den Teufelsaugen im Lehnstuhl, ein Bein über das andere geschlagen, auf der Schulter die schwarze Katze.

So blickten die Teufelsaugen herab auf den alten Mann, der neben dem Tisch am Boden lag, in der Hand einen Revolver, regungslos.

Er musste den Revolver abgeschossen haben; in dem Lichtbilde war dicht neben dem Kopfe des unheimlichen Mannes ein tiefes Loch in der Wand, dort war die Kugel hineingefahren.

Und Mister Samuel Philipp?

Er war nur bewusstlos, kam bald wieder zu sich; hatte nur eine tüchtige, blauaufgelaufene Brausche mitten an der Stirn.

Und außerdem über dem Gesicht lange, blutige Kratzwunden.

Woher hatte er die?

Er sagte es seinen Dienern nicht, ehe er sich verstört in sein Schlafgemach zurückzog.

Einige von ihnen hatten dieses Lichtbild schon mehrmals gesehen, ihren Herrn in Gedanken versunken und leise murmelnd davor stehen — aber es fiel ihnen nicht auf, dass der Mann mit den Teufelsaugen jetzt nicht mehr das rechte Bein über das linke, sondern das linke über das rechte geschlagen hatte.

Sie merkten auch nicht, dass der patagonische Wurfhammer jetzt anders an der Wand hing, als wie er früher gehangen hatte.

W, ir versetzen uns in einen Vorort Berlins, in eine Villenkolonie, bevorzugt von Gelehrten, die ganz still leben wollen, die es sich leisten können, dass ihnen auch die ganze Straße gehört, sodass kein Automobil und kein anderes Fuhrwerk sie in ihrer Ruhe stören darf.

Es war bald Mitternacht.

In dem großen Bibliothekszimmer einer Gartenvilla ging rastlos ein noch junger Mann auf und ab, die Arme über die Brust verschränkt.

Eine hohe, übermäßig schlanke Gestalt, die sich sehr schlecht hielt, schon mehr gebückt als nur gebeugt, das ideale Gesicht des blonden Lockenkopfes durch und durch vergeistigt, selbst die schlanken Hände förmlich durchsichtig.

Ein eingefleischter Bücherwurm, das war sofort erkenntlich, der sich das Rückgrat ganz krumm gesessen hatte, wodurch ihm auch die Brust eingedrückt worden war.

Gerade deshalb aber war etwas anderes sehr bemerkenswert. Seine Kleidung. Wir wollen gleich erwähnen, dass dieser junge Gelehrte heute schon den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen hatte, keinen Ausgang vorgehabt, keinen Besuch erwartet hatte. Er hatte arbeiten wollen. Und trotzdem trug er weder Schlafrock noch Filzpantoffeln, sondern einen tadellosen Gehrockanzug mit Kragen und Manschetten und an den Füßen feste Lederstiefel, so wie er sie immer zu Hause trug, und wenn er auch die ganze Nacht am Schreibtisch über Papier und Bücher gebeugt saß. Wirklich sehr bemerkenswert.

Professor Doktor Freiherr Karl von Edeling hatte des Lebens Sorgen nie kennen gelernt. Davon, dass er seine erste Jugend auf des Vaters Rittergut verbracht, von Hauslehrern erzogen worden, dass ihm jegliche Freiheit gestattet gewesen, hatte er freilich auch nie etwas gehabt. Freilich war er nie auf ein Pferd geklettert, nicht einmal auf einen Baum. Er hatte nie zu so etwas Zeit gehabt.

Er mochte drei Jahre alt gewesen sein, als die Gouvernante dem kleinen Baron einmal etwas von der Gudrun erzählt hatte, und da war sein Schicksal bereits entschieden. Er hatte schon seinen zukünftigen Beruf gewählt.

Er war Germanist geworden. Hauptsächlich auf die Kriegstaktik der altnordischen Völker hatte er sich geworfen. Er, der als langaufgeschossener Jüngling wegen allgemeiner Schwächlichkeit des Kaisers Rock nicht hatte tragen dürfen.

In dieser alten Kriegstaktik verfolgte er eine Spezialität — die Belagerungskunst. Er war eine Kapazität auf dem Gebiete der Ballisten, Katapulte, Onager und wie die Wurfmaschinen alle hießen, mit denen man vor der Erfindung des Schießpulvers die belagerten Städte bombardierte. Aber in dieser seiner Spezialität war er nicht so einseitig, sie nur auf das nordische Kriegswesen auszudehnen. Da umspannte sein Wissen, wie auch noch in anderer Hinsicht, die ganze Welt, alle Völker der Erde.

Ehe der berühmte Giovanni in Mailand an sein Kolossalgemälde ging — Die Belagerung von Salamis durch Demetrius Poliorketes, 306 vor Christi — reiste er erst nach Berlin, nur um Professor von Edeling wegen der Belagerungsmaschinen zu Rate zu ziehen.

Und Professor Edeling hatte das Modell solch einer historischen Wurfmaschine nach seinen Angaben und nach noch vorhandenen Plänen und Zeichnungen anfertigen lassen, die berühmte Helepolis, das ist so viel wie die Städtebezwingerin. Dort stand das Ding unter einer Glasglocke.

Diesem zierlichen Modell sah man freilich nicht an, dass die Belagerungsmaschine, ein ganzes Haus, mehr als sechzig Meter hoch gewesen war, bei einer Breite und Tiefe von dreißig Metern. Jedes der acht Räder fünf Meter im Durchmesser, jede Speiche — alles nur aus Holz — einen Meter dick. Dreitausend Mann gehörten dazu, um diese Hauskanone fortzubewegen. Die Maschine schleuderte Steine im Gewichte bis zu sechs Zentnern zwölfhundert Meter weit. Die treibende Kraft dabei war ein Tau, welches zusammengeknebelt wurde und beim plötzlichen Loslassen einen Balken vorschnellte, auf dem das Geschoss lag. Da nun das Menschenhaar die größte Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit besitzt, noch weit mehr als der Faden der Seidenraupe, so hatten für dieses Tau in Griechenland und Kleinasien mehr als zwanzigtausend Frauen und Mädchen ihr langes Haar lassen müssen.

Das sind Verhältnisse und Zahlen! Im Jahre 306 vor Christi Geburt! Alles historisch! Die Pläne und Berechnungen des Antichomenes, der diese Helepolis erbaut hat, liegen noch heute in der Bibliothek des Vatikans zu Rom, die staatliche Bibliothek in Berlin besitzt eine Kopie davon. —

Bis vor einem halben Jahre hatte Freiherr Doktor Karl von Edeling als ordentlicher Professor Vorlesungen über Germanistik gehalten. Seine letzte war durch einen Bluthusten unterbrochen worden. Er war wieder genesen. Scheinbar. Seit dieser Zeit lebte er noch zurückgezogener als zuvor in seiner stillen Gelehrtenklause, die er nur mit seinem alten Diener Valentin teilte, den er noch vom Vater übernommen, der ihm Köchin, Stubenmädchen und alles ersetzte.

Also Professor Edeling, wie wir ihn einfach nennen wollen, weil er selbst nur so genannt sein wollte, hatte heute den ganzen Tag über am Schreibtisch gesessen. Am späten Nachmittag hatte er dem alten Valentin, wie dieser gebeten, für die ganze Nacht Urlaub gegeben; der Mann wollte Schwiegertochter und Enkel besuchen. Morgen in aller Frühe war er wieder zurück, bis dahin konnte sich sein bedürfnisloser Herr allein behelfen.

Professor Edeling gab seine Wanderung durch das Zimmer auf und setzte sich wieder vor dem Schreibtisch nieder. Aber die Verschränkung der Arme löste er noch nicht.

Im Stuhle zurückgelehnt, blickte er auf einen Kupferstich, der ihm gegenüber an der Wand hing.

Ein bekanntes Bild.

In einer engen Klosterzelle sitzt ein Mönch, ein junger, schöner, kraftvoller Mann, dem die Kutte und die Tonsur ganz und gar nicht stehen will. Viele Bücher, an der Wand hängen Landkarten, neben dem Tisch steht ein riesiger Erdglobus. Also der junge Mönch treibt Geografie. Natürlich nur in der Klosterzelle. Das ist ungefähr so, als wenn ein freiwilliger oder unfreiwilliger Hungerkünstler in einem Kochbuche verschiedene Rezepte liest.

Jetzt studiert er nicht. Gedankenvoll blickt er vor sich hin.

Und da hat sich vor seinen geistigen Augen visionär die Klostermauer geöffnet.

Er blickt in einen schattigen Hain, sieht visionär ein Liebespaar wandeln, eng umschlungen, ein ritterlicher Jüngling und eine holdselige Maid.

Und der ritterliche Jüngling trägt dieselben Züge wie hier der Zellenbewohner.

Armes, armes Mönchlein! — — —

Auf dieses Bild waren des jungen Professors träumende Augen gerichtet.

Jetzt hob ein qualvoller Seufzer seine Brust.

Weh mir, dass ich das goldene Leben versäumt habe!

Eine energische Bewegung und die Schwäche war vorüber.

Er nahm das Schriftstück, an dem er den ganzen Tag geschrieben, brach es zusammen und schob es in ein Kuvert. Dann verklebte und versiegelte er es und schrieb mit kräftigen Zügen darauf:

»Mein letzter Wille.«

Hierauf erhob er sich etwas, um von einem Wandbrett ein Fläschchen zu nehmen.

War es ein Wunder, dass er dieselben Worte sprach wie Faust, ehe er sich das erlösende Tränklein bereitete?

»Ich grüße Dich, Du einzige Phiole.«

Den Inhalt des Fläschchens schüttete er hierauf in ein Glas, setzte sich recht bequem in den Lehnstuhl zurecht, schloss die Augen und führte das Glas an den Mund.

Keine Osterglocken konnten ihn wie den Faust abhalten, sich von allem Wissensdurst zu entladen. Es war Mitternacht, und es war nicht Ostern.

Aber ein anderer Glockenton sollte dasselbe erreichen.

Plötzlich, eben als er den ersten Schluck tun wollte, ertönte ein furchtbar schrilles Klingeln.

Doppelt furchtbar bei dieser unvermuteten Plötzlichkeit in dieser Stille angesichts des Todes.

Das Tischtelefon hatte geklingelt.

Da hätte auch jeder andere das Tränklein noch einmal abgesetzt, um sich erst einmal zu überzeugen, wer ihn angerufen habe.

Auch Professor Edeling tat es, und das umso mehr, weil er sich erst einmal überzeugen wollte, wie es überhaupt möglich war, dass er telefonisch angerufen werden konnte.

Das Tischtelefon war nämlich, wie er sich sofort überzeugte, überhaupt nicht gestöpselt, hatte gar keine Verbindung.

Professor Edeling war nicht sehr fürs Telefonieren eingenommen. Wenn ihn jemand telefonisch sprechen wollte, so musste ihm das vorher unter Angabe von Grund und Zeit schriftlich mitgeteilt werden.

Nein, das Telefon war nicht gestöpselt, hatte keine Verbindung. Und doch hatte es geklingelt?

Also Professor Edeling setzte den Giftbecher erst noch einmal hin und nahm den Hörer ans Ohr.

»Ist jemand dort?«

»Habe ich die Ehre, Herrn Professor Doktor Freiherr Karl von Edeling zu sprechen?«, erklang aus dem Schalltrichter eine sonore, prächtige Bruststimme, und zwar mit einer Deutlichkeit, die der Professor niemals an seinem Telefon gewohnt gewesen war.

»Jawohl, der ist hier, der bin ich.«

»Ich begrüße Sie, Herr Baron.«

»Ja, wer ist denn dort?«

»Loke Klingsor.«

»Loke Klingsor?«, wiederholte der Professor in steigender Verwunderung.

»Kennen Sie diesen Namen nicht?«

»Loke war der germanische Gott des Feuers«, musste wohl auch der befragte Professor erklären, »und Klingsor von Ungerland war —«

»Nein, nein«, wurde der Erklärer rasch unterbrochen, »ich bin ein selbstständiger Loke Klingsor, den es auf dieser Erde nicht zum zweiten Male gibt. Doch ich weiß schon, Sie kennen mich noch nicht. Nun, so machen wir unsere Bekanntschaft eben jetzt.«

»Ja, wo sind Sie denn eigentlich?«

»Auf dem Chimborasso!«

»Chimborasso?«, wiederholte der Professor verständnislos. »Wo ist denn das?«

»Na, Sie werden doch den Chimborasso kennen.«

»Sie meinen doch nicht etwa den höchsten Berg in Südamerika, in den Kordilleren, im Staate Ekuador?«

»Jawohl, eben den meine ich, auf dem befinde ich mich, 6243 Meter über dem Meeresspiegel. Ich würde gern noch höher steigen, aber es geht nicht, der Chimborasso ist oben alle.«

»Was machen Sie denn auf dem Chimborasso?«, fragte der Professor, dabei aber in Gedanken nur darüber grübelnd, wie durch das ungestöpselte Telefon überhaupt jemand sprechen könne.

»Ich heize ihn, damit dieser alte Vulkan, der schon seit Jahrhunderten geschlafen hat, endlich wieder einmal erwacht. Ich mache Feuer dahinter. Deshalb bin ich jetzt eben auch am Nordpol gewesen. Da habe ich aber nicht gefeuert, sondern die Erdachse geschmiert. Damit die Erde ein bisschen fixer rotiert. Sonst geht noch die ganze Atmosphäre in Fäulnis über, die ganze Menschheit schläft völlig ein.«

»Ja, ja, Herr Klingsor, Ihre Worte sind gar nicht so unrecht, aber... wie ist es Ihnen möglich, mit mir zu sprechen? Wie haben Sie sich mit mir verbinden lassen?«

»Das erfahren Sie nicht.«

»Weshalb nicht?«

»Weil Sie meine Erklärung ja doch nicht begreifen würden.«

»Ich verstehe nicht.«

»Na ja, das habe ich doch eben jetzt gesagt.«

»Herr, was wünschen Sie eigentlich?!«

»Sie.«

»Mich?«

»Jawohl, Sie.«

»Was wollen Sie von mir?«

»Dasselbe wie hier auf dem Chimborasso und wie am Nordpol. Ich will bei Ihnen ein paar Kohlen nachschaufeln und ein bisschen schmieren, damit auch bei Ihnen Feuer und Schwung dahinterkommt.«

Über das blasse, durchgeistigte Gesicht des jungen Professors huschte eine leichte Röte.

»Die Unterhaltung mit Ihnen ist sehr interessant, Herr Klingsor, aber — ich habe leider keine Zeit dazu.«

»Ich habe Zeit genug. Doch gut, so will ich Ihnen gleich klipp und klar eröffnen, was ich Ihnen zu sagen habe. Herr Professor Doktor Freiherr Karl von Edeling! Sie werden in meine Dienste treten! Sie werden mir von jetzt an bedingungslos gehorchen! Verstanden?«

»Oho, oho!«, lächelte der junge Gelehrte. »Na schön, ich will einmal darauf eingehen. Befehlen können Sie mir ja nach Belieben, ob ich auch gehorche, das ist freilich eine andere Sache. Was hätten Sie mir denn nun zu befehlen?«

»Wohlan, passen Sie gut auf! Sie werden sich dann noch alles aufschreiben, jetzt sollen Sie erst einmal alles im Zusammenhang hören.

Also Sie packen sofort Ihre Koffer!

Nur etwas Leibwäsche und dergleichen, was man für eine Reise von zehn Tagen braucht.

Gegen ein Uhr fahren Sie mit der Vorortsbahn nach Berlin, nehmen einen Wagen oder ein Auto und rutschen nach dem Lehrter Bahnhof, benutzen den ersten Schnellzug, der früh um drei Uhr nach Hamburg fährt.

In Hamburg angekommen, begeben Sie sich sofort ins Freihafengebiet, und zwar in den Hansahafen.

In diesem liegt der ›Prinz Friedrich‹. Führer ist Kapitän Schumann.

Es ist zwar nur ein Frachtdampfer, er nimmt aber auch einige Passagiere mit, ist dafür eingerichtet, und Kapitän Schumann ist ein sehr liebenswürdiger Mensch.

Der Dampfer geht nach Kapstadt, und Sie gehen mit, für sechshundert Mark, welche Sie doch zu Hause haben und also einstecken werden, auch noch etwas mehr.

Aber nicht etwa, dass Kapitän Schumann schon von Ihnen weiß oder noch von Ihrem Kommen benachrichtigt wird. Das mache ich jetzt alles nur mit Ihnen aus.

Morgen früh um zehn Uhr verlässt der ›Prinz Friedrich‹ den Hafen. Sie haben also gar nicht viel Zeit, bleiben gleich an Bord.

Der Dampfer läuft nur die Kanarischen Inseln an, und zwar trifft er am achtzehnten in Santa Cruz auf Teneriffa ein, früh acht Uhr dreiundzwanzig Minuten lässt er den Anker fallen.

Am anderen Tage geht es weiter nach Kapstadt. Aber so weit gehen Sie nicht mit.

Vier Tage später, also am dreiundzwanzigsten, stellen Sie gegen Abend Ihre Taschenuhr genau nach der Schiffsuhr. Oder Sie können sich überhaupt nach dieser richten.

Kurz vor elf Uhr gehen Sie an Deck nach hinten. Sie werden ganz allein sein, niemand wird Sie beobachten.

Und sobald die Schiffsglocke drei Doppelschläge glast, elf Uhr, springen Sie auf Backbordseite, also auf der linken, hinten über Bord, ins Meer.

Schwimmen können Sie ja. Das wenigstens ist Ihnen in der Jugend zwischen Ihren Gouvernanten und Schranzen beigebracht worden. Und schwimmen kann man nie wieder verlernen.

Springen Sie nur, so gut Sie können, machen Sie sich nichts daraus, wenn Sie tüchtig aufs Wasser klatschen. Haben Sie keine Angst vor der Schraube, Sie werden sofort davon frei kommen, und dann schwimmen Sie los.«

»Wohin?«

»Nun, natürlich dorthin, wo Sie in der stockfinsteren Nacht ein Lichtchen schimmern sehen.

Sie werden immer von einigen phosphoreszierenden Haifischen umgeben sein, aber daraus machen Sie sich nichts.

Das sind liebe Tierchen. Wenigstens in diesem Falle für Sie. Ihr Schicksal bestimmt nicht, dass Sie im Magen eines Haifisches enden sollen.

Wohin das Lichtchen Sie führen wird, das darf ich Ihnen jetzt noch nicht verraten.

Haben Sie mich verstanden. Herr Professor von Edeling?«

Ja, der Professor hatte jedes Wort verstanden.

Und nun wusste er, er hatte es hier mit einem Irrsinnigen zu tun, der irgendein Mittel kannte, um ein Telefon zu benutzen, auch wenn es nicht eingeschaltet war, wenn es nur noch an den Drähten hing. Irrsinnige sind oftmals sehr schlau, bis zur Genialität. Wahnsinn und Genie grenzen ja überhaupt dicht aneinander.

Und dieser Irrsinnige wollte sich jetzt als rätselhafter, die Zukunft beherrschender Prophet aufspielen, hatte sich als Opfer den Professor von Edeling auserkoren, von dessen Jugend und Lebensverhältnissen er etwas wusste.

Von Neuem ertönte die Stimme durchs Telefon.

»Also hören Sie, Herr Professor, nun will ich Ihnen alles noch einmal sagen, schreiben Sie es sich auf.«

»Das ist nicht nötig, Herr Klingsor, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis.«

»Können Sie wirklich alles im Kopfe behalten?«

»Sicher. Examinieren Sie mich doch.«

»Was sollen Sie tun?«

»Sofort meinen Koffer packen, mit einiger Wäsche und dergleichen für eine Reise von zehn Tagen. Gegen ein Uhr, also heute Nacht noch, nach Berlin fahren und nach dem Lehrter Bahnhof, den um drei nach Hamburg abgehenden Schnellzug benutzen.«

»Gut. Und weiter?«

»In Hamburg begebe ich mich sofort nach dem Hansahafen, dort liegt der Dampfer ›Prinz Friedrich‹, der nach Kapstadt geht. Kapitän Schumann nimmt mich für sechshundert Mark mit.

Unterwegs laufen wir nur Santa Cruz an. Dann geht es weiter nach Kapstadt!«

»Halt!«, wurde der Professor unterbrochen. »Wann trifft der Dampfer in Santa Cruz ein?«

»Am achtzehnten.«

»Wann lässt er dort im Hafen den Anker fallen?«

»Früh 8 Uhr 23 Minuten.«

»Gut, ich bin mit Ihrem Gedächtnis zufrieden. Fahren Sie fort.«

»Am anderen Tage geht es weiter nach Kapstadt.

Vier Tage nach der Abfahrt von Santa Cruz, also am dreiundzwanzigsten, gehe ich nachts vor elf Uhr auf Deck nach hinten, und sobald die Schiffsglocke mit drei Doppelschlägen die elfte Stunde schlägt, springe ich hinten auf der linken oder Backbordseite ins Meer, schwimme nach einem Lichtchen, das ich erblicke.«

»Richtig! Sie haben alles ganz gut behalten«, wurde wieder gelobt. »Dann nur noch eine Frage, Herr Professor, wobei Sie auch gleich so andeutungsweise erfahren, wozu ich Sie brauchen will: Sie haben doch das epochemachende Werk über die Belagerungsmaschinen des Altertums und Mittelalters geschrieben. Besonders ausführlich haben Sie darin die sogenannte Helepolis behandelt, dieses Ungeheuer von einer Wurfmaschine, mit der Demetrius Poliorketes die Stadt Salamis bombardierte. Wären Sie imstande, mir solch eine Helepolis im Großen zu bauen, wenn Sie die nötigen Leute und das nötige Material erhalten?«

»O ja, das könnte ich«, ging der Professor auch hierauf gleich ein.

»Ich will nämlich eine befestigte Stadt berennen. Schon seit zwei Jahren belagere ich sie vergebens. Dabei darf ich nur Ballisten und Katapulte und ähnliche Wurfmaschinen verwenden. Aber es gelingt mir nicht, die Feste zu nehmen, weder im Sturm noch durch Bombardement, obgleich ich in den zwei Jahren schon mehr als zehntausend meiner besten Krieger geopfert habe. Nun möchte ich es noch einmal mit so einer riesenhaften Schleudermaschine versuchen! Ob es mir da nicht gelingt, die Stadt in Trümmer zu legen oder doch in die Umfassungsmauer eine Bresche zu schlagen, dass sie sturmreif ist.«

»Gewiss, Herr Klingsor, gewiss, solch eine Helepolis könnte ich Ihnen bauen. Wo liegt denn diese Stadt, die Sie bestürmen, wenn ich fragen darf?«

»Im Innern Australiens.«

»Aha, aha!«

»Sie gehört der Königin von Thule und wird von ihr persönlich verteidigt, das heißt mit einer Besatzung von mehr als fünftausend auserlesenen Helden.«

»Aha, aha! Die Königin von Thule, jawohl, ich weiß schon. Na, Herr Klingsor, die wollen wir beide zusammen schon unterkriegen.«

»Na, na — von wegen — wir beide zusammen! Wissen Sie denn, wer ich bin? Freilich, Sie hatten das Recht, mich bisher immer nur Herr Klingsor anzureden, weil Sie es eben nicht anders wussten. Ich bin ein mächtiger Fürst! Und Sie haben für mich eine Helepolis zu bauen, nichts weiter.«

»Ich bitte demütig um Entschuldigung, Euer Durchlaucht, das habe ich nicht gewusst. Darf ich zu fragen wagen, Fürst von welchem Reiche?«

»Vom Reiche des Feuers.«

»Aha! Der Fürst des Feuers. Herrlich!«

»Jawohl, ich bin der Fürst des Feuers in meiner höchsten Stellung. Im gewöhnlichen Leben bin ich nur der Loke Klingsor. Dazwischen nehme ich noch eine Mittelstellung ein. Als Burggraf führe ich den Namen de Born. Sie kennen doch diesen Namen?«

Und ob Professor Edeling eine historische Persönlichkeit dieses Namens kannte!

Und wir müssen hierbei etwas verweilen, da diese ganze Erzählung hierauf aufgebaut ist.

Bertran de Born, Graf von Autafort, geboren um 1140 auf seinem Stammschlosse in Perigord, war ein Troubadour, also ein ritterlicher Sänger. Weniger ein Minnesänger. Wohl hat er auch Liebeslieder von wunderbarer Zartheit gedichtet, aber sein Element war doch der Kampf. In seinem »Sirventes« atmet alles Kampf!

Er hat sein ganzes Leben lang nichts weiter getan als gekämpft, Krieg geführt. Wenn er keine Kriegsdienste fand, dann zog er auf eigene Faust zur Fehde. Oder er wusste irgendwo wieder ein Feuerchen zu entfachen, manchmal auch eine riesenhafte Glut. So war der Bruderkrieg zwischen Heinrich und Richard, den Söhnen Heinrichs II. von England, hauptsächlich Bertran de Borns Mache gewesen. Als der Frieden im ganzen Lande geschlossen war, hielt er es nicht lange aus. Diesmal machte er es aber auch gleich ganz gründlich. Er stachelte nicht nur von Neuem den jungen Heinrich wider Bruder und Vater auf, brachte nicht nur ganze Provinzen zur Rebellion, sondern entführte auch gleich noch die Tochter des englischen Königs, obgleich diese schon mit dem Herzog von Lamartin verlobt war.

Diesmal jedoch erreichte ihn sein Schicksal. Der junge Prinz Heinrich fiel an seiner Seite, und der furchtbar ergrimmte König selbst zog mit Heeresmacht gegen Autafort, in das sich Bertran de Born geworfen hatte, erstürmte es und nahm den Rebellen gefangen, um ihn seinen Zorn fühlen zu lassen.

Nun aber geschah das Großartigste von der ganzen Sache.

Bertran de Born war nicht nur ein gewaltiger Kampfesheld, sondern er wird von seinen Zeitgenossen auch als ein äußerst scharfsinniger Geist gepriesen. Und er selbst rühmte sich öffentlich, immer in seiner herausfordernden Weise, dass er überhaupt stets nur der Hälfte seines Geistes bedürfe, um mit jeder Sache und Aufgabe fertig zu werden.

Und es ist historische Tatsache, dass König Heinrich II., als Bertran de Born gefangen vor ihn geführt wurde, ihn nach kurzem Wortwechsel an sein Herz drückte.

Ihn, der ihm Sohn und Tochter geraubt hatte, den er hatte zermalmen wollen. Ihn schloss er als Freund in seine Arme. Bertran de Born hatte ihn einfach bezaubert durch seinen Geist, als Dichter, als Troubadour.

Diesen Moment hat Ludwig Uhland in einer Ballade, betitelt »Bertran de Born«, festgehalten.

Selbstverständlich kannte Professor Edeling diese Ballade, er hatte sie im Kopf, sobald er den Namen »Bertran de Born« hörte.

»Ah so, Sie sind der Graf Bertran de Born!«

»Nun, nicht der, der vor achthundert Jahren gelebt hat, so alt bin ich noch nicht. Ich führe nur diesen Namen als Burggraf. Aber immerhin, ich habe eine ganz merkwürdige Ähnlichkeit mit jenem Ritter und Troubadour in der verschiedensten Hinsicht. Auch ich bin ein Sänger, und auch ich kenne nichts weiter als den Kampf. Aber nun vor allen Dingen für unseren Fall: Auch ich habe eine Geliebte, welche die Tochter eines Königs ist, und auch sie ist einem Herzog angelobt, wider ihren Willen. Ich beabsichtige, sie gleichfalls zu entführen. Ist das nicht ein merkwürdiges Zusammentreffen?«

»In der Tat, ganz erstaunlich!«

»Wissen Sie, Herr Professor, wie der Bote hieß, den Bertran de Born mit einem Liede hinschickte an den Königshof, auf dass seine Geliebte einstweilen einen Trost erhielt?«

»Nein, das weiß ich allerdings nicht.«