RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

"Loke Klingsor," Band 2, Verlag Dieter von Reeken, 2024

"Loke Klingsor," Coverbild, Lieferung 1

Prinzess Turandot und Professor Edeling begaben sich in das benachbarte Zimmer, und als der Baron gleich nach seinem Eintritt einen kleinen Ruck von unten her verspürte, wusste er schon, wozu es diente.

»Ein Fahrstuhl?«

»Nichts anderes.«

Sehr hoch konnten sie nicht gegangen sein, da öffnete Prinzess Turandot schon wieder die Seitentür.

Sie betraten einen Garten, Bäume und Büsche, deren Namen der Professor nur zum kleinsten Teil kannte, im üppigsten Grün prangend, die herrlichsten Früchte aber auch schon wieder neue Blüten und Knospen tragend. Zwischen blumengeschmückten Rasenflächen schlängelten sich mit gelbem Kiese bestreute Wege hin, reizende Brückchen führten über Teiche und Bäche, hier und da niedliche Pavillons und dergleichen mehr.

Dies sah der Baron wenigstens, wenn er nach links und nach rechts blickte. Er selbst stand, nachdem er aus der Tür getreten war, in einem Baumgange, der zwei große Gartenhälften miteinander verband, zu beiden Seiten mit Bäumen und Büschen bestanden, ihm gegenüber eine Felsformation mit einer Höhle, einer Grotte, die wohnlich eingerichtet zu sein schien, was sich aber wegen des darin herrschenden Dämmerlichtes nicht erkennen ließ.

»Nun, wie gefällt es Ihnen hier, Herr Baron?«

Der Gefragte blickte nach links und nach rechts den ziemlich langen Gang hinab, sah dort also den großen Garten, fühlte die warmen Strahlen der hochstehenden Sonne, musterte die herrlichen Blumen und Blüten und Früchte von allen Farben, Formen und Größen und atmete mit Entzücken die frische, köstlich duftende Luft ein.

»Herrlich!«, konnte er nur sagen.

»Wo, meinen Sie, befinden Sie sich hier?«

»An der Westküste der Sahara jedenfalls nicht mehr.«

»Weshalb nicht?«

»Na, da wird man solch einen Garten wohl vergebens suchen.«

»Weshalb denn nicht? Er kann doch künstlich angelegt sein.«

»Ein Garten von solcher Ausdehnung?«

»Sie haben recht. Sie werden die Erklärung später bekommen; ich muss erst noch einige Fragen stellen, denn ich habe zugleich den Auftrag, jetzt etwas Ihren Scharfsinn zu prüfen. Fällt Ihnen an diesem Garten nicht etwas auf?«

Noch einmal blickte sich der Baron aufmerksam um, jetzt mit prüfenden Augen, sah dabei auch zum ersten Male hinter sich.

Er gewahrte eine mit Weinlaub übersponnene Felswand, die dort, wo sie ins Freie getreten waren, von den Ranken frei gemacht worden war. Doch das war nicht von Bedeutung. Hinter dieser Tür befand sich eben das als Fahrstuhl benutzbare Zimmer.

»Können Sie aus der Vegetation schließen, wo Sie sich befinden?«, fragte die Prinzess, als er nicht gleich eine Antwort gab.

»Nein, das kann ich nicht, ich bin kein Botaniker und kein viel gereister Mann. Ich sehe Orangenbäume mit reifen Früchten, auch schon wieder Blüten treibend; dort sind Kirschen, ich erkenne Aprikosen und Feigen — aber dort die kindskopfgroßen Früchte sind mir schon ganz unbekannt. Fast möchte ich an ein Treibhaus glauben, in dem es wohl möglich ist, Pflanzen der verschiedensten Zonen zu unterhalten, an ihnen auch reife Früchte hervorzubringen, an ein und demselben Baume sogar gleich wieder neue Blüten. Da vermögen Menschenwitz und Gärtnerkunst ja heutzutage schon sehr viel. Aber, wie gesagt, ich bin in so etwas ganz unerfahren.«

»Sie glauben doch nicht etwa, das hier sei ein geschlossenes Treibhaus?«

Der Baron blickte zu dem azurblauen Himmel empor, der sich über ihnen wölbte.

»O nein.«

»Sondern?«

»Ich bin hier eben im Freien.«

»Und ich gebe Ihnen die Versicherung, dass Sie sich tatsächlich im Freien befinden.«

»Ja, ja, ich glaube es Ihnen schon«, sagte lächelnd der Baron.

»So muss ich meine Frage wiederholen. Fällt Ihnen hier sonst etwas auf?«

Der Baron blickte, während er die Antwort überlegte, auf das Marmorbassin, das sich in der Mitte des Baumganges befand, unverkennbar das eines Springbrunnens, jetzt nur nicht mit Wasser gefüllt.

»Die Luft ist hier trotz der hochstehenden Sonne und obgleich ich doch annehme, dass ich mich noch in Afrika befinde, recht angenehm kühl und auch feucht, als ob hier erst vor kurzem gesprengt worden wäre. An den Zweigen nehme ich freilich keine Wassertropfen wahr, auch der Boden ist ganz trocken.«

»Fällt Ihnen sonst noch etwas auf?«

»Dort in den weiten Gärten, die ich jenseits des Ganges sehe, sind die Wege mit gelbem Kies bestreut, hier ist der Boden wohl von Zement oder Asphalt.«

»Finden Sie sonst hier noch etwas Merkwürdiges? Ich muss wirklich erst Ihre Beobachtungsgabe prüfen, ich bin dazu beauftragt.«

Wenn dies so streng genommen wurde, dann musste sich der Baron genau umsehen und seinen Scharfsinn anstrengen, dann musste es hier doch auch etwas ganz Besonderes geben, was ihm aber noch nicht aufgefallen war.

»Halt, jetzt habe ich es!«, rief er und fuhr etwas in die Höhe. »In der Tat, das ist auffallend, wenn man es auch nicht gleich bemerken mag.«

»Und das ist?«

»Hier in dieser natürlichen Blütenpracht wie überhaupt in dem ganzen Garten fehlt etwas.«

»Sprechen Sie!«

»Das tierische Leben. Wo sind die singenden und zwitschernden Vögel? Wo sind die um die Blüten gaukelnden Schmetterlinge und die sonstigen Insekten?«

»Bravo, Herr Baron!«, zollte die Prinzess gleich Beifall. »Ich bin mit Ihrer Beobachtungsgabe und Ihrem Scharfsinn sehr zufrieden. Sie sind nämlich nicht der erste Schüler, der mir übergeben wird und dem ich in diesem Garten eine Gauklervorstellung vorführen muss, aber selten einmal hat einer sofort diese Beobachtung gemacht; es hat meist sehr lange gedauert.

Weshalb hier keine Vögel und Insekten leben können, das werden Sie später erklärt bekommen, und Ihr Staunen wird dann allerdings sehr groß sein.

Jetzt gebe ich Ihnen nur noch die Erklärung ab, dass alles, was ich Ihnen vorführen werde, auf ganz natürliche Weise vor sich geht.

Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wir sogenannte Kraftfelder oder richtiger Krafträume erzeugen können, in denen wir Phänomene zustande bringen, welche scheinbar allen Naturgesetzen spotten.

Ich gebe Ihnen die Versicherung, dass ich keine solchen fremden Kräfte benutzen werde.

Hier sind keine Versenkungen vorhanden, keine Drähte gezogen und schließlich gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, dass Sie auch nicht etwa hypnotisiert oder sonst wie fasziniert werden, sodass Sie alle die Wunder etwa nur in Ihrer Einbildung zu sehen wähnen.

Glauben Sie diesen meinen Versicherungen, Herr Baron? Oder soll ich noch einen furchtbaren Schwur ablegen?«

»Es ist nicht nötig, ich glaube Ihnen schon«, entgegnete Edeling lächelnd.

»Gut, so werde ich die Vorstellung beginnen.

Die Prinzess wandte sich von ihm ab.

»Monostatos!«

Aus der etwas dunklen Grotte kam der Mohr, ein Tischchen tragend, das er in einiger Entfernung von dem Springbrunnen hinsetzte.

»Monostatos wird mir bei meiner Zauberei als Diener behilflich sein«, erläuterte die Prinzess, nachdem der Mohr schon wieder in der Grotte verschwunden war.

»Also er ist schon eingeweiht, weiß, was er zu tun hat, um was es sich hier handelt, und nun wollen Sie an das denken, was ich Ihnen vorhin über ihn sagte. Er behauptet, an nichts zu glauben, was er nicht greifen kann, dabei aber fürchtet er sich entsetzlich vor Gespenstern.

Wenn er also nicht ganz genau wüsste, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, wäre dieser abergläubische Feigling der letzte, der mir auch nur die geringste Handreichung täte.«

Gravitätisch wie immer, als hätte er das gar nicht nötig, kam der Mohr wieder aus der Grotte heraus, ein ziemlich großes Goldfischglas von gewöhnlicher Form tragend, mit Wasser gefüllt, in dem drei kleine Goldfische schwammen.

»So, das wäre alles, was wir zur ersten Nummer des Programms brauchen. Herr Baron, wollen Sie sich überzeugen, dass es lebendige Goldfische sind, die sich in ihrem natürlichen Elemente befinden?«

Was gab es da viel sich zu überzeugen? Aus Gefälligkeit heuchelte der Professor eine genauere Untersuchung, fragte, ob er das Glas anfassen dürfe, gewiss — er hob es einmal in die Höhe, klopfte mit dem Knöchel daran, tauchte seine Hand in das Wasser, die Fischchen schnellten erschrocken vor einer Berührung zurück.

»Sind Sie überzeugt, dass es ganz natürliche Fische sind?«

»Gewiss doch!«

»Dass es Wasser ist, in dem sie schwimmen?«

»Auch das!«

»Dass es sich bei diesem Glasbassin nicht um einen Zauberapparat handelt, der etwa einen doppelten Boden hat?«

»Ich bin völlig überzeugt, dass es ein einfaches Glas mit richtigem Wasser und mit lebenden Goldfischen ist«, antwortete der Baron, ob dieser Umständlichkeit lächelnd.

»So lasse ich mir von Monostatos noch bringen, was ich sonst noch zu diesem ersten Zauberkunststück brauche.«

Der Mohr war wieder aus der Grotte gekommen, überreichte seiner Herrin einen Pappzylinder, oben geschlossen, von dem man gleich annehmen konnte, dass er über das Goldfischglas gestülpt werden sollte, und einen schwarzen Stab, mit goldenen Hieroglyphen bedeckt, von der Größe eines Dirigententaktstockes.

»Wollen Sie sich überzeugen, dass diese Hülse aus einfacher Pappe besteht, keine doppelten Fächer und dergleichen hat.«

Nach einer kleinen Untersuchung musste der Professor es glauben.

»Und dies ist mein Zauberstab, mittels dessen ich über die mir dienstbaren Geister des Feuers, des Wassers, der Erde und der Luft herrsche. Jetzt kann ich ihn noch in Ihre profane Hand geben, ohne dass er entweiht wird, seine Kraft verliert. Bitte, untersuchen Sie ihn. Zerbrechen und anschneiden dürfen Sie ihn allerdings nicht.«

Der Professor nahm den Stock und drehte ihn hin und her.

»Na, gnädigste Prinzess, nun legen Sie mal los mit Ihrem Zauberkunststückchen.«

»Gut, ich werde mich nicht weiter mit einer Vorrede aufhalten. So decke ich jetzt die Papphülse über das Goldfischglas, schwinge vorschriftsmäßig meinen Zauberstock, klopfe an den Kasten, spreche die geheimnisvolle Zauberformel, der die sämtlichen Geister gehorchen: erex, bibrex, pontifex — so, nun muss es schon geschehen sein, ich klopfe nur zur Vorsicht noch einmal an die Pappröhre, hebe sie ab und — na, was sehen und sagen Sie nun?!«

Die drei Goldfische waren aus dem Glase verschwunden.

Und der Professor wusste wirklich nicht, was er hierzu sagen und denken sollte.

Auch er hatte ja als Kind Taschenspieler und Hexenmeister gesehen, auch als reifer Mann noch.

Gewiss, man sieht da manche Sachen, die man sich nicht erklären kann, über die man staunt.

Aber wer gerät heutzutage über so etwas noch außer sich? Wer grübelt hinterher darüber nach, um das Rätsel zu ergründen, oder wer glaubt da gar an ein Wunder, an wirkliche Zauberei?

Nicht einmal ein Kind tut das. Man staunt, man freut sich, amüsiert sich, lacht — und damit genug! Wie das gemacht worden ist, das ist einem hinterher doch ganz gleichgültig.

»Na, Herr Baron, was sagen Sie nun?«, wiederholte Turandot ihre Frage.

Der Professor wollte kein Spielverderber sein.

»Ja, um Gottes willen, wie haben Sie denn das gemacht? Wo sind denn die drei Goldfische geblieben?«, rief er, sich grenzenlos erstaunt stellend.

»Nicht wahr, da staunen Sie!«, frohlockte das naive Kind, das dieses junge Weib doch noch war. »Wissen Sie eine Erklärung hierfür?«

»Nein, es ist mir ganz und gar rätselhaft.«

»Also nehmen Sie an, dass Zauberei dabei ist?«

»Ja, ich möchte fast an Zauberei glauben!«

»Nun, da will ich weiter zaubern. Ich decke die Papphülse wieder über das Glas, klopfe mit meinem Stocke nur daran. Jetzt ist der Zauberspruch gar mehr nötig, hebe die Hülse wieder und —«

Die drei Goldfische waren wieder in dem Glase.

»Fabelhaft, fabelhaft!«, heuchelte der Professor wieder »Wie machen Sie das nur?!«

»Das sind eben Luft- und Wassergeister, die ich jetzt arbeiten lasse. Nicht wahr, Monostatos?«

»Jawohl ja, Missus«, grinste der Mohr, die Zähne fletschend.

»Nun will ich Ihnen aber zeigen, dass ich die Papphülse gar nicht brauche, um die Goldfische verschwinden zu lassen. Das mache ich ganz frei und offen.«

Immer dazu erklärende Worte gebrauchend, die freilich gar nicht nötig waren, tauchte Turandot ihren »Zauberstock« in das Wasser, rührte darin herum, und das Wasser färbte sich, ohne sich erst zu trüben, tiefschwarz, wurde ganz undurchsichtig.

»Haben Sie gesehen, Herr Baron?«

»Gewiss.«

»Die Goldfische sind nicht mehr zu erblicken, ich habe sie verschwinden lassen.«

»Freilich, wenn Sie es so meinen!«, lachte der Professor.

»Wie habe ich denn das Wasser plötzlich so schwarz färben können?«

Gar zu dumm wollte der Professor sich doch nicht stellen.

»Na, Sie haben einfach aus Ihrem Zauberstock, der hohl ist, etwas hineinfließen lassen, das das Wasser sofort schwarz färbt und undurchsichtig macht.«

»So! Aha! Also der Stock ist hohl. Und Sie meinen, die Goldfische sind noch in dem Wasser, nur wegen dessen schwarzer Färbung nicht mehr zu sehen?«

»Das muss ich allerdings annehmen.«

»Gut! Ich rühre wiederum mit dem Stabe in dem Wasser und —«

Unter ihrem Rühren und Plätschern hatte sich das Wasser wieder entfärbt, war wieder ganz klar geworden — die drei Goldfische aber blieben verschwunden.

»Sie glauben also, ich habe etwas in dem Stocke, was das Wasser schwärzt und wieder entfärbt. Wo sind aber nun die Fische?«

Dafür freilich wusste der Professor keine Erklärung.

»Etwa in den Stock gekrochen?«

Nein, das war unmöglich, dazu war dieser viel zu dünn.

»Also ich kann zaubern?«

»Sie können zaubern«, bestätigte der Baron immer noch mit einigem Humor, wenn er auch schon etwas kopfscheu wurde.

»Aber dass die Hauptsache mein Zauberstab tut, glauben Sie noch immer?«

»Allerdings!«

»Gut. Ich werde Ihnen zeigen, dass ich das Wasser gar nicht zu berühren brauche. Oder denken Sie, der Tisch hier hat etwas damit zu tun? Nehmen Sie selbst das Glas in die Hand.«

Der Professor musste das Goldfischglas nehmen und mit ausgestreckten Armen vor sich hinhalten.

Die Prinzess trat zwei Schritte zurück und schwang ihr Stöckchen.

»Eins, zwei, drei —«

Das Wasser in dem Glas, das der Professor also hielt, begann aufzuwallen und färbte sich im Nu tiefschwarz, wurde undurchsichtig.

»Eins, zwei, drei —«

Wieder wallte das Wasser auf, klärte sich sofort, wurde ganz rein und darin schwammen wieder die drei Goldfische.

»So, Herr Baron! Glauben Sie noch immer, dass ich etwas in meinem Zauberstocke habe?«

Edeling machte jetzt ein Gesicht, dessen Verblüffung durchaus nicht erkünstelt war.

An Zauberei glaubte er freilich noch lange nicht, aber — —

Noch weiter zurücktretend, schwang die Japanerin abermals ihr Stöckchen.

»Eins, zwei, drei — —«

Abermals wallte das Wasser auf, diesmal aber färbte es sich nicht schwarz, und so konnte der Professor deutlich sehen, wie einer der drei Goldfische nach dem anderen daraus verschwand.

»Wo sind die Fische nun geblieben?«

»Mir ganz rätselhaft!«, murmelte jener, auf das Glas in seinen Händen starrend.

»Wenn ich nun jetzt befehle, dass auch das Wasser aus dem Glase verschwinden soll — glauben Sie, es wird geschehen?«

»Hm — ich wüsste nicht, wie das möglich sein sollte. Wenn Sie freilich das Glas umkippen, und das Wasser fließt heraus — ist es denn da nicht aus dem Gefäß verschwunden?«

»Wenn aber das Wasser nun vor Ihren Augen spurlos in der Luft verschwindet?«

»Das ist nicht möglich.«

»Und wenn es nun doch geschieht, wollen Sie mich dann als eine Gottheit anbeten?«

»Wenn nicht gleich als Gottheit, so doch als eine echte Zauberin, die also mit übernatürlichen Kräften begabt ist«, versicherte der Professor wiederum lächelnd, dabei immer auf das Glas in seinen Händen blickend.

»Kippen Sie das Glas um!«

Edeling tat es, das Wasser floss heraus und — verschwand spurlos in der Luft!

Ehe der Wasserstrahl den Boden erreichte — war er plötzlich fort, einfach verschwunden, und kein Tropfen hatte den Boden genetzt.

»Ja, wie ist denn das nur möglich?!«, murmelte Professor Edeling ganz verwirrt.

»Sind Sie überzeugt, dass das ganz natürliches Wasser ist?«

Alles war ja nicht herausgeflossen, ein Drittel befand sich noch darin — der Professor tauchte seine Hand hinein, prüfte sogar am Finger leckend die Feuchtigkeit, und die Taschenspielerin hätte das schon nicht zugelassen, falls es gefährlich gewesen wäre.

»Ich muss das für reines Wasser halten.«

»Ist es auch.«

»Ja, wie machen Sie das nur?«

»Also Sie finden keine Erklärung?«

»Nein. Hier hört für mich jeder Taschenspielerkniff auf.«

»Geben Sie das Glas her!«

Die Prinzess nahm es ihm aus der Hand, setzte es auf den Tisch, und als sie sich wieder nach ihm umdrehte, hatte ihr wie aus Elfenbein geschnitztes Gesicht doch einen recht besonderen Ausdruck angenommen, so blickte sie ihn an, und entsprechend klang jetzt auch ihre Stimme, höchst eindrucksvoll, jedes Wort betonend:

»Herr Baron!

Herr Professor Edeling!

Ich will Ihnen etwas sagen!

Als ich Ihnen vorhin die ersten Kunststückchen vormachte, als ich erst die Papphülse über das Glas deckte, da haben Sie mich für eine recht dumme Gans gehalten.

›Die macht ja nichts weiter, als was man bei mir zu Hause in jeder Zauberbude auf dem Jahrmarkt zu sehen bekommt, aber von diesen unseren Zauberbuden weiß die gar nichts, und die denkt nun wunder, wie ich über das staunen werde, was sie mir da vormacht.‹

Habe ich nicht recht, Herr Baron? Haben Sie das vorhin nicht gedacht?«

Ja, sie hatte sich hiermit auch als Gedankenleserin erwiesen, wozu freilich, wie die Sache einmal lag, nicht viel gehörte.

So sagte sich auch der Professor, staunte also hierüber nicht weiter, wurde deshalb auch nur ein klein wenig verlegen.

»Ja, so habe ich vorhin tatsächlich gedacht«, gestand er offen ein.

»So einfach ist die Sache aber nicht«, fuhr Turandot fort.

»Ihre Zauberkünstler bringen so etwas nur mit Hilfe besonders konstruierter Apparate zustande, wozu meist auch nötig ist, im gegebenen Augenblick die Aufmerksamkeit des Publikums von der Hauptsache abzulenken, und natürlich die nötige Geschicklichkeit der Hand.

Dass ich hier nicht mit solchen Apparaten operieren kann, um das Wasser in der Luft plötzlich verschwinden zu lassen, liegt wohl klar zutage. Ich wüsste wenigstens bei aller meiner Erfahrung als Taschenspielerin nicht, was für einen Apparat man da anwenden sollte.

Der morgenländische Gaukler, der sich Magier nennt, bewirkt dasselbe durch Massenhypnose. Er hypnotisiert das zusehende Publikum. Allerdings gebraucht er dazu eine ganz besondere Art von Hypnose, und vor allen Dingen hypnotisiert er sich erst selbst, etwas, wovon das Abendland überhaupt noch gar nichts weiß.

Nun versichere ich Ihnen aber nochmals, Herr Baron, dass ich hierbei keine Hypnose irgendwelcher Art anwende... was haben Sie?«

Plötzlich war der Professor nämlich in die Höhe gefahren.

»Halt, jetzt habe ich es gefunden!«

»Was haben Sie gefunden?«

»Also diese Art von Gaukelei wird auf Grund eines besonderen physikalischen Naturgesetzes ausgeführt, von welcher die andere Welt, die große Menschheit nur noch nichts weiß?«

»So ist es!«

»Darf ich noch einmal beobachten, wie das Wasser verschwindet?«

»Bitte sehr. Hier haben Sie...«

»Nein, wollen Sie einmal das Wasser ausgießen, ich möchte es aus einiger Entfernung beobachten.«

»Wie Sie wollen!«

Die Prinzessin nahm das Glas, das also noch reichlich bis zum Drittel mit Wasser gefüllt war, wartete, bis der Baron bis zur gewünschten Entfernung zurückgetreten war, und kippte dann das Glas langsam um.

Wieder floss das Wasser als Strahl heraus und verschwand, ehe es den Boden berührte, spurlos in der Luft.

»Jawohl, ich habe die Lösung des Rätsel gefunden!«, rief der Professor triumphierend.

»Und?«

»Es klingt ja etwas unglaublich, aber da Sie nun einmal ein besonderes Naturgesetz kennen und es zu handhaben und auszubeuten verstehen, kann es gar nicht anders sein!

Sie sprachen schon von Kraftfeldern oder Krafträumen, die Sie erzeugen können.

Ich will lieber von Kraftzonen sprechen.

Sie erzeugen solch eine Kraftzone in der Luft, in gewissem Abstande über dem Boden, und sobald nun das Wasser in diese Kraftzone kommt, verwandelt es sich in Dampf oder geht vielleicht auch in einen anderen Aggregatzustand über, von dem wir anderen Menschen ja noch nichts zu wissen brauchen — das Wasser verschwindet unseren Blicken.«

So hatte der Professor jubelnd gerufen.

Gelassen setzte die Prinzessin das leere Glas auf den Tisch zurück.

»Nein, Herr Baron, Sie haben falsch geraten, falsch geurteilt«, sagte sie, als sie sich ihm wieder zuwandte. »Wo sind denn da die Goldfische geblieben? Können Sie das auch mit Ihrer Kraftzone erklären?«

Schon wurde der Professor etwas verwirrt, suchte sich aber an seinem Glauben noch einmal aufzurichten.

»Die sind auch zu — zu... etwas Wesenlosem aufgelöst worden.«

»Sie sind aber doch immer wiedergekommen.«

»Das waren dann andere.«

»Ich versichere Ihnen aber, dass es immer dieselben drei Goldfische waren. Glauben Sie mir nur vorläufig! Später will ich Ihnen beweisen, dass es tatsächlich so ist.«

Der Professor sank wieder in sich zusammen.

»Ja freilich, wenn es so ist...«, murmelte er gedrückt.

»Es ist so. Ihre Theorie mit der Kraftzone ist falsch. Ich habe Ihnen doch überhaupt gesagt, dass ich solche Kraftfelder oder Kraftzonen, wie Sie ganz richtig sagen und von denen Sie auch schon etwas ahnen mögen, nicht anwenden würde. Sie haben falsch geraten, Herr Baron. Denn etwas anderes als ein Raten ist es nicht gewesen, das muss ich Ihnen offen sagen. In diesen wenigen Minuten können Sie aus dem, was ich Ihnen da vorgemacht habe, noch keinen sicheren Schluss ziehen.

Und nun, Herr Baron, will ich Ihnen gleich noch etwas anderes offenbaren. Ich bin dazu beauftragt, wie mir überhaupt der ganze Gang dieser Vorstellung, die ich Ihnen hier gebe, sehr streng vorgeschrieben ist. Es ist eben doch nicht nur so eine einfache Gauklervorstellung, deren Programm ich aus dem Stegreif entwerfe.

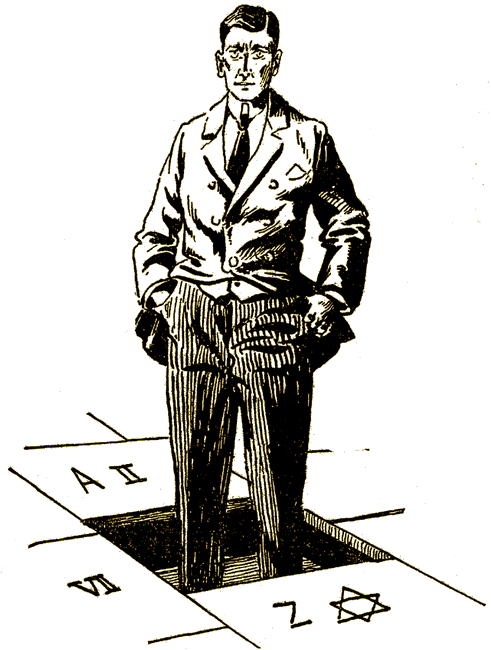

Sie sind bereits als Mitglied des Skaldenordens aufgenommen worden, wenn auch ohne jede Zeremonie. die erst später stattfindet.

Der Skaldenorden hat viele Grade, die jeder natürlich, um höher zu gelangen, nacheinander durchlaufen muss.

Es gibt da ritterliche und geistige Grade, welche eben durch die entsprechenden Fähigkeiten erworben werden, durch Ablegung eines Examens.

Der Neueintretende ist je nach der Richtung die er einschlägt, ritterlich oder geistig, zuerst entweder Page oder Lehrling Er wird, wenn er entsprechende Leistungen zeitigt, zum Knappen respektive Gesellen befördert; der nächst höhere Grad ist der des Ritters respektive Meisters.

Diese beiden Richtungen, die ritterliche und die geistige, kann man auch gleichzeitig verfolgen.

Es gibt aber auch noch höhere Grade, die man sich erwerben muss.

Ich bin eine Fürstin, und zwar eine Prinzessin, nicht, weil ich als solche geboren wurde oder weil mein Bruder der Fürst des Feuers ist, sondern ich habe mir den Titel durch ritterliche Fähigkeiten erworben.

Auf geistigem Gebiet bin ich Meisterin.

Mein Bruder ist Obermeister.

Der höchste Rang, den man erreichen kann, ist der des Großmeisters.

Es gibt nur einen Großmeister, der von den Obermeistern gewählt wird, immer auf sieben Jahre.

Dieser Großmeister steht auch über sämtlichen Fürsten, welche über sich kein ritterliches Oberhaupt mehr haben, die alle gleichberechtigt sind.

Dem Großmeister aber haben auch sämtliche Fürsten, gleichgültig ob Herzog oder König, bedingungslos zu gehorchen.

Also im Skaldenorden werden die geistigen Fähigkeiten über die körperlichen gestellt.

Natürlich ist es nicht so einfach, diese Stufen zu erreichen, besonders die geistigen.

Durch eine kühne Tat, welche dem ganzen Skaldenorden zum Nutzen gereicht, ihn vor Schaden bewahrt, oder auch in unseren Wettkämpfen, die alljährlich stattfinden, kann ein Ritter oder selbst ein Knappe plötzlich zum Baron oder sogar zum Fürsten ernannt werden.

Die Mitglieder der geistigen Richtung aber müssen mühsam Stufe nach Stufe erklimmen, was eben in der Natur der ganzen Sache liegt, müssen sich die geistigen Fähigkeiten nach und nach mühsam aneignen. Selbst die genialsten Erfinder sind da nicht ausgeschlossen.

Hier aber, Herr Baron, ist einmal eine Gelegenheit, dass sich selbst ein Lehrling, eben erst aufgenommen, sofort bis zum Meister emporschwingt.

Die Gauklervorstellung, die ich Ihnen hier gebe, gehört mit zum vorschriftsmäßigen Programm des Skaldenordens. Der Lehrling bekommt dabei alles doch sehr viel zu sehen, was wir Skalden leisten können, in amüsanter Weise vorgetragen.

Hinterher wird alles erklärt. So wird er nach und nach in alle unsere Geheimnisse eingeweiht.

Der Lehrling kann dabei versuchen, aus eigenem Scharfsinn eine Erklärung zu finden.

Zweimal darf er sich äußern.

Hat er auch zum zweiten Male falsch geraten oder bei allem Scharfsinn falsch geurteilt, so hat er sein Vorrecht verscherzt.

Dieses besteht darin, dass, wenn er das Geheimnis erkennt, worauf alle diese Gaukeleien beruhen, sofort zum Meister ernannt wird, während er sonst gar keine Aussicht hat, unter zehn Jahren diesen Rang zu erreichen, und da mag er sonst geistige Erfolge erringen, so viel er will.

Erkennt er aber hier bei dieser ersten Vorstellung die Geheimnisse, die drei Naturgesetze, durch deren Verbindung wir alle diese scheinbaren Wunder erzeugen, so wird er sofort zum Meister ernannt, und Obermeister zu werden ist dann viel leichter! Da braucht er nur noch eine gute Erfindung zu machen.

So, Herr Baron, nun wissen Sie es.

Einmal haben Sie schon Ihre Meinung zum Besten gegeben, und sie ist falsch gewesen.

So können Sie jetzt nur noch einmal raten.

Irren Sie auch da, was ich Ihnen sofort sagen kann, so haben Sie sich Ihr Recht als neuer Lehrling verscherzt.

Zwar können Sie dann noch raten und urteilen so viel Sie wollen, aber selbst wenn Sie beim dritten Male das Richtige treffen, so hat das auf Ihre Beförderung keinen Einfluss mehr. Sofort Meister werden Sie dann nicht mehr, nicht einmal sofort Geselle. Ihre Ausbildung nimmt dann ihren gewöhnlichen Gang.

Das ist eigentlich sehr ungerecht, aber dieser Beschluss ist im Skaldenorden nun einmal gefasst worden, ich kann daran nichts ändern.

Also, Herr Baron, seien Sie vorsichtig, ich bitte Sie dringend!

Kommt Ihnen im weiteren Laufe der Vorstellung die Erkenntnis, glauben Sie das Richtige gefunden zu haben, so rufen Sie meinetwegen: ›Jetzt weiß ich es!‹ — Aber mehr sagen Sie nicht.

Ich will Ihr Urteil nicht hören. Denn es könnte doch wieder ein falsches sein.

Beobachten Sie ruhig immer weiter, bis zum Schlusse, prüfen Sie sorgsam, ob auch alles Weitere für die Richtigkeit Ihrer Annahme spricht, aber halten Sie Ihre Zunge im Zaume, was auch mit zur Meisterschaft im Skaldenorden gehört, worin Ihnen später auch die knifflichsten und schwersten Prüfungen auferlegt werden. Schweigen zu können, jedes Geheimnis bewahren, das ist es, was später den Obermeister ausmacht. Sie werden davon mehr hören, wenn Ihnen erst die dem Schweigen innewohnende Kraft offenbart werden wird.

Übrigens könnte ich selbst da gar keine Entscheidung treffen, es kommt noch anderes in Betracht. Sie haben nämlich nach Schluss der Vorstellung Ihre Ansicht, wenn Sie eine solche gefasst haben, schriftlich niederzulegen.

Man gibt Ihnen dazu eine halbe Stunde Zeit, keine Minute länger, und Ihr Aufsatz wird von einer Kommission von Altmeistern sofort geprüft, was allerdings einige Zeit in Anspruch nimmt, keineswegs aber dauern Prüfung und Beratung länger als eine Stunde.

Fällt der einstimmige Beschluss der Kommission zu Ihren Gunsten aus, so werden Sie in der nächsten Minute schon telefonisch vom Großmeister zum Meister ernannt. Und zwar nicht zum dienenden. sondern zum freien Meister!

Was für ein gewaltiger Unterschied dabei ist, das werden Sie später kennen lernen. Nur so viel kann ich Ihnen schon jetzt sagen: Als freier Meister sind Sie ein wahrer Fürst im geistigen Reiche des Skaldenordens. Dann aber sind Sie auch gar nicht an diesen, nicht an die Skaldenwelt gebunden.

Während der gewöhnliche, der dienende Meister alle seine Kenntnisse in unsere Dienste zu stellen, für uns zu arbeiten hat, darf der freie Meister ganz nach Belieben über sich selbst verfügen.

Ein freier Meister ist in dieser Hinsicht noch viel mehr als ein dienender Obermeister. Auch ich bin ein dienender Obermeister.

Ein freier Meister kann, wenn er noch die Prüfung des Schweigens bestanden hat, auch in die andere Welt zurückkehren, unter die Erdenbürger, wie mein Bruder, was mir verboten ist.

Also, Herr Baron, nochmals: Seien Sie vorsichtig! Halten Sie Ihre Zunge im Zaum!

Leicht ist es natürlich nicht, die Erkenntnis der Wahrheit zu fassen.

Im Laufe der ungefähr zwanzig Jahre, seitdem wir diese Art von ausnahmsweiser Prüfung in unsere Statuten aufgenommen haben, sind viele Tausende von Lehrlingen so geprüft worden, und bisher hat nur ein einziger bestanden, ist auf Grund seiner schriftlichen Arbeit, binnen einer halben Stunde verfasst, sofort zum freien Meister ernannt worden.

Er gehört natürlich unserem Orden noch an, ist aber zu den Erdenmenschen zurückgekehrt, dort als... doch über das, was er da treibt, darf ich nicht sprechen.

So, Herr Baron, nun können wir unsere Vorstellung fortsetzen. Also bitte, seien Sie vorsichtig!«

Aufmerksam hatte der Professor gelauscht, und immer mehr hatten sich seine Mienen dabei verändert. Man hätte gar nicht geglaubt, dass diese eigentlich so sanften Züge so eisern hätten werden können.

Jetzt kreuzte er die Arme über der Brust.

»Ich möchte gleich jetzt eine Frage stellen.«

»Nun? Vielleicht darf ich sie beantworten.«

»Sie sprachen von drei Naturgesetzen, durch deren Verbindung Sie diese scheinbaren Wunder zustande brächten.«

»Ja, es sind ihrer drei. Aber darüber machen Sie sich keine Kopfschmerzen. Erkennen Sie das erste physikalische Gesetz, von dem die andere Welt noch nichts weiß, noch gar nichts ahnt, das wir Skalden als etwas ganz Selbstverständliches beherrschen, so werden Ihnen die beiden anderen Gesetze ganz von selbst sofort klar. Sonst noch eine Frage?«

»Nein!«

»Ich kann also meine Vorstellung fortsetzen?«

»Bitte!«

Die Prinzessin lächelte, streifte die weiten Ärmel ihres Kimonos bis an die Ellbogengelenke zurück und rieb sich die Händchen mit den wie aus Elfenbein gedrechselten Fingern, so wunderbar fein und doch starrend von Muskeln und Sehnen.

»Sie haben schon Taschenspieler auftreten sehen?«

»Gewiss, mehrfach.«

»Was ist immer das erste Kunststückchen, womit er das Publikum mehr oder weniger verblüfft? Regelmäßig das erste?«

»Er zieht, wenn er im schwarzen Frack auftritt, zuerst seine weißen Handschuhe aus, ballt sie zusammen, reibt sie zwischen den Händen und lässt sie spurlos verschwinden.«

»Richtig! Genau das wollte ich von Ihnen hören. Wohin lässt er die Handschuhe wohl verschwinden? Das darf ich Sie fragen, das dürfen Sie mir beantworten. In Ihrer Kraftzone?«

»Nein, in seinen Ärmeln.«

»Ich habe keine Handschuhe an, aber das kann ich ja noch nachholen, ich mache überhaupt alles anders, ich bin immer originell....«

Mit einem Male, als sie noch ihre Hände und Unterarme rieb, hatten sich diese tiefschwarz gefärbt.

»Was ist das?«

Sie hielt ihm die Hände hin.

Wenn Professor Edeling staunte, so war ihm doch nicht das Geringste mehr davon anzumerken.

Denn grenzenlos erstaunt musste er wohl sein, als er erkannte, dass sie plötzlich schwarze, halblange Glacéhandschuhe anhatte, jeder mit drei Knöpfen geschlossen, und zwar mit richtigen Knöpfen und Knopflöchern, was die Sache doch nur noch viel komplizierter machte.

»Das sind schwarze Glacéhandschuhe.«

»Können Sie sich erklären, wie die Glacés plötzlich an meine Hände kommen? Solche Fragen sind erlaubt, da dürfen Sie antworten.«

»Nein, das ist mir unerklärlich.«

»Mit Ihrer Kraftzone können Sie es sich nicht zusammenreimen?«

»Nein, diese Theorie hält da nicht stand.«

»Bitte, ziehen Sie selbst mir die Handschuhe aus, damit Sie nicht glauben, es sei nur eine Sinnestäuschung.«

Der Professor tat es, hatte schon einige Mühe, die wohl ganz neuen Handschuhe aufzuknöpfen. Dann streifte er sie von den Händen.

»So, Sie dürfen sie behalten. Ich werde etwas anderes verschwinden lassen, was man nicht so leicht in den Ärmel rutschen lassen kann. Dieser lange Kittel ist mir überhaupt hinderlich.«

Sie heftelte den japanischen Kimono auf, ließ ihn fallen und trat heraus.

Dass sie heute doch etwas anders kostümiert war als tags zuvor, hatte der Professor bereits bemerkt.

Gestern, da er die vermeintliche Wachsfigur so gründlich untersuchte, hatte sie lange rote Pumphosen getragen, kurz über den nackten Füßen zugeschnürt.

Heute waren diese mit leichten, zierlichen Schuhen bekleidet. Außerdem fehlte heute in der chinesischen Haarfrisur die Flammennadel.

Nun zeigte es sich, dass sie keine langen, roten Pumphöschen trug, sondern kürzere von blauer Farbe, die nur bis ans Knie reichten; blau waren auch die Strümpfe, aber durchbrochen und außerdem ein goldenes Blumenmuster zeigend, und blau war auch das Trikot, das den Oberkörper bedeckte, aber auf Brust und Rücken tief ausgeschnitten, die Arme bis an die Achseln freilassend.

»Nicht wahr, in den Ärmeln kann ich nichts verschwinden lassen?«, sagte sie lächelnd, als sie sich bückte, um den abgestreiften Kimono aufzuheben.

Der Professor blieb die Antwort schuldig. Mit staunender Bewunderung betrachtete er, was sich da seinen Blicken bot.

So etwas von harmonischem Gliederbau hatte er noch nicht gesehen!

Sie hatte sich wieder aufgerichtet; das Lächeln war verschwunden, mit ihrem gewöhnlichen Ernst blickten die großen, schwarzen Augen ihn an.

»Nicht wahr, in meinen Ärmeln kann ich nichts verschwinden lassen?«, wiederholte sie ihre Frage.

»Nein.«

Sie ballte den Kimono zwischen ihren Händen zusammen.

Das lange Gewand war nicht von dünner Seide, sondern von seidenartig glänzender gar nicht dünner Baumwolle, und sie hatte einen ziemlich umfangreichen Ballen in den Händen, ihn hin und her drehend.

Und mit einem Male — der Professor hätte unmöglich schildern können, wie es eigentlich vor sich ging — verschwand der Ballen zwischen ihren Händen.

Nicht in einem Nu, sondern es war, als ob sich das bunte Knäuel in Nebel auslöse, sehr schnell, aber doch mit den Augen zu verfolgen.

Sie nahm vom Tisch wieder das jetzt leere Goldfischglas.

»Es ist also dasselbe wie vorhin, ich werde Ihnen nun einmal zeigen, wie... ooooh, ich Ungeschick!!«

Sie hatte das Glasbassin einige Male wirbelnd herumgeworfen, es immer wieder auffangend, aber beim dritten oder vierten Male war ihr das missglückt, das Glas war auf dem Zementboden in tausend Stücke zerschmettert.

»Monostatos, wegkehren!«

Der Mohr eilte aus der Grotte, bewaffnet mit Kehrichtschaufel und Handbesen, hatte zur Vorsicht auch gleich ein Wischtuch mitgebracht, das über seiner Schulter hing.

»Halt, warte mal erst, was hast Du da?«, sagte die Prinzess, ehe er niederkniete und zu kehren anfing, ihm das Tuch von der Schulter nehmend.

Es war ein brauner, grober Scheuerlappen, auseinandergefaltet etwa einen Meter im Quadrat.

»Warte, Schokoladenmolch, fege noch nicht zusammen — der Herr Baron soll erst diesen Lappen hier untersuchen.«

Der Professor nahm ihn — da war nicht viel zu untersuchen.

Dabei aber ließ er auch niemals die Glastrümmer zu seinen Füßen aus den Augen!

»Finden Sie etwas Besonderes an dem Lappen?«

»Gar nichts.«

»Behalten Sie ihn einstweilen. Jetzt, Monostatos, fege zusammen!«

Der Mohr tat es, kehrte die Glassplitter auf die Schaufel, musste, da diese doch umhergeflogen waren, ziemlich weit herumkriechen.

»Bist Du endlich fertig?«

»Gleich, Missus.«

Er richtete sich auf.

»Hast Du sie alle auf der Schaufel?«

»Alle.«

»Dann, Herr Baron, wollten Sie das Tuch auseinanderbreiten und so halten, dass Monostatos die Glasscherben hineinschütten kann!«

Es geschah.

»Nun fassen Sie das Tuch an den Zipfeln, drehen es einmal herum, halten Sie es so.«

Der Professor tat, wie er angewiesen wurde.

Also aus dem Tuche war eine Art Sack hergestellt worden, der die Glasscherben enthielt.

»Nun geben Sie die Glasscherben her... oder halt, schütteln Sie erst! Sie dürfen auch noch einmal hinblicken.«

Der Professor tat es, sah die Glasscherben in dem zusammengesackten Tuche.

»Nun geben Sie es mir. So! Ich fasse den Scheuerlappen an den Zipfeln, schüttele ihn noch einmal, Sie hören die Scherben klirren. Ich drehe den Sack herum, fasse ihn oben, dass die Ränder herabhängen, Sie werden sich schon wundern, dass keine Scherben herausfallen; aber nicht genug damit, jetzt greife ich unter das Tuch und sage hokus pokus philiax...«

Die Prinzess hatte immer die angesagten Bewegungen ausgeführt, jetzt griff sie, mit dem rechten Arm weit ausholend, unter das Tuch, das sie als Ballen in der linken Hand hielt, oben gefasst, zog es schnell fort und hatte in der rechten Hand das unversehrte Goldfischglas mit Wasser gefüllt, und darin schwammen wieder drei Goldfische.

»Hübsch, nicht wahr?«, fragte sie wie vorhin. »Sie werden ja Ähnliches schon in Zauberbuden gesehen haben. Dass etwa ein Glasgefäß zerbrochen wird, man deckt etwas darüber, und dann plötzlich ist es wieder ganz und heil. Aber so, wie ich das hier gemacht habe, kann das niemals ausgeführt werden. Niemals! Wir benutzen dabei besondere physikalische Gesetze, von denen die andere Welt noch gar nichts ahnt.«

Der Professor hatte das Ganze beobachtet, ohne eine Miene zu verziehen; jetzt kreuzte er wieder die Arme über der Brust.

»Ja, sehr hübsch gemacht war das — es mögen ja auch besondere Naturgesetze dabei in Betracht kommen, die ich nicht kenne — — aber das zerbrochene Goldfischglas ist dies nicht.«

»Nicht?! Weshalb nicht?«

»Das ist ein anderes.«

»Wie wollen Sie denn das behaupten? Sie haben doch gesehen, wie das Glas am Boden zerbrach, wie die Scherben zusammengefegt wurden, in das Tuch kamen, usw. usw. Sie sollen mir keine Erklärung geben, sondern ich will nur wissen, wie Sie zu der Behauptung kommen, es müsse unbedingt ein anderes Glas sein...«

»Weil dieses Goldfischglas tadellos unversehrt ist und weil dort noch ein Glassplitter liegt, den Ihr Diener vorhin übersehen hat; wenn ich nicht irre, stammt er von dem Rande her.«

Professor Edeling sprach, tat zwei Schritte und hob unter einem Busche einen fingerlangen Glassplitter auf.

»Gewiss, der stammt oben vom Rande her, und dort müsste er jetzt fehlen, wenn es wirklich dasselbe Glas wäre. Ihr Diener hat nicht sorgfältig genug ausgekehrt.«

»Aaah, bravo, bravo!!«, lachte und lobte die schon etwas entlarvte Zauberkünstlerin, dem Professor auf die Schulter klopfend. »Beobachten Sie so weiter, dann geht Ihnen vielleicht doch ein Licht auf und Sie bestehen die Meisterprüfung!«

Weiter ließ sie sich auf diesen Fall nicht ein.

»Nun wollen wir sehen, was wir in diesem wieder gefüllten Goldfischglase noch machen können.«

Sie begab sich zu dem am Boden eingelassenen Wasserbassin, das also leer und gereinigt war, hatte dazu nur wenige Schritte nötig, der Professor konnte alles sehen, sie verdeckte nichts. Dort hob sie das Goldfischglas, kippte es halb um.

Das Wasser floss heraus, plätscherte in das Bassin hinein, einer der Goldfische wurde von dem Strome ergriffen und ging mit hinab, dann der zweite, dann ereilte auch den dritten dasselbe Schicksal.

Das war begreiflich. Jetzt aber folgte auch ein vierter und fünfter Goldfisch nach, immer mehr fielen mit dem Wasserstrahle in das Bassin hinab, dutzendweise, und nun musste Edeling merken, dass sich das Glasbassin gar nicht leerte! Es war eine unerschöpfliche Wasserquelle geworden, welche die Goldfische gleich dutzendweise ausspie, die dann unten in dem zementierten Bassin lustig herumschwammen.

»Na, Herr Baron und Professor, sagt Ihnen Ihre Wissenschaft nichts?«

Nein, die sagte nichts. Es war ihm aber auch keine Spur von Staunen oder dergleichen anzumerken, er hatte die Augen nur starr auf das Goldfischglas geheftet.

»Da tut einem ja der Arm weh, und das wird wohl noch etwas dauern, bis das große Bassin vollgelaufen ist.«

So sprach die Prinzess und zog ihre Hand zurück.

Jetzt schwebte das Glasgefäß frei in der Luft, immer den Wasserstrom mit Goldfischen ausgießend.

»Darf ich einmal näher treten?«, fragte der Professor.

»Bitte sehr, tun Sie, was Ihnen beliebt.«

Er ging hin, strich mit der Hand über und unter dem Glase hinweg — von Drähten oder dergleichen war nichts zu bemerken.

»Darf ich es auch angreifen?«

Er nahm es und hatte eben das Goldfischglas in der Hand. Als er es gerade hielt, floss natürlich kein Wasser mehr heraus. Fünf Goldfische schwammen darin.

»Die Schwerkraft ist wieder hergestellt.«

»Schwerkraft?«

»Ich... drückte mich nur so aus.«

»Halten Sie das Glas wieder über das Bassin, aber ohne es zu kippen.«

Er tat es, und jetzt begann das Wasser auch so zu fließen, es mehrte sich und quoll über den Rand, und zwar in einer Menge, dass es auch die Goldfische mit über den Rand riss. Dabei aber kamen immer wieder neue zum Vorschein, tauchten plötzlich in dem Wasser auf!

»Nun, Herr Baron?«

Diesmal hatte dieser doch wenigstens ein leichtes Kopfschütteln. Aber auch nichts weiter.

»Wenn Sie das Glas jetzt loslassen, fällt es natürlich zu Boden.«

»Ja, natürlich«, wiederholte der Professor murmelnd, die Augen immer auf das wunderbare Glas mit der unerschöpflichen Wasserquelle richtend.

»Nein, es ist eben nicht so natürlich! Lassen Sie das Glas los — immer zu! Geben Sie es ruhig frei! Öffnen Sie die Finger und ziehen Sie die Hand zurück.«

Die Prinzess musste diese Aufforderung noch mehrmals wiederholen, ehe der Professor ihr nachkam.

Denn so wenig eigentlich auch verlangt wurde, wohl jeder hätte sich gehütet, das Glas einfach loszulassen, vorausgesetzt, dass er es nicht fallen lassen wollte.

Endlich tat es der Professor doch, löste die Fingerumklammerung, zog die Hand zurück — — das Glas schwebte wieder frei in der Luft, immer übersprudelnd.

»Nun, Herr Baron, immer noch nichts?«

Der guckte und guckte.

»Hahahahahaha!!!«, erklang es da.

Der Mohr hatte schallend gelacht.

»Was hast Du Schokoladenkröte so zu lachen?!«

»Ach, das ist doch so einfach, so kindereinfach!!«, antwortete der Mohr noch immer lachend.

»Haben Sie es gehört, Herr Baron?«

»Einfach, kindereinfach?«, murmelte der.

»Ja, in gewisser Hinsicht hat der Kerl ja auch ganz recht. Es ist so einfach wie damals die Geschichte mit dem Ei, das Kolumbus auf dem Tische stehen ließ. Aber ich will Ihnen sagen, wie dies alles gemacht wird: Unsichtbare Geister bedienen mich auf meinen Befehl.«

Der Professor brauchte sie nur anzublicken, und er musste wissen, dass sie nur scherzte. So mutwillig zuckte es um ihre Mundwinkel.

»Herr Baron, Sie glauben nicht, dass mir Geister zur Verfügung stehen?«

»Nein.«

»Sie glauben wohl überhaupt nicht an Geister?«

»Nein.«

»Soll ich Ihnen hier unter Gottes strahlender Sonne einen ganz echten Geist erscheinen lassen?«

Der Professor blieb die Antwort schuldig.

Wer zu beobachten verstand, musste erkennen, dass in ihm jetzt irgendeine große Umwälzung vor sich ging.

Sinnend blickte er vor sich hin, sich dabei das Kinn reibend.

Mit einem Male ging es über seine Züge, die zuletzt so starr geworden waren, wie ein sonniges Lächeln, und dann richtete er sich mit einem Ruck auf, um die Prinzess anzublicken.

»Gestatten Sie mir, ehe Sie Ihre Gaukeleien fortsetzen, einige Fragen?«

»Bitte!«

»Vielleicht können wir die Vorstellungen sehr abkürzen. Also Sie können mir hier einen richtigen Geist erscheinen lassen?«

»Jawohl«, bestätigte die Prinzess, schien sich aber über diese Frage sehr zu wundern.

»Ihn aus dem Nichts entstehen lassend?«

»Er wird sich materialisieren.«

»So, dass ich ihn sehen kann?«

»Sie können ihn sehen.«

»Ihn auch betasten?«

»Auch das.«

»Wenn ich jetzt die Hand ausstrecke und befehle, dass jenes Goldfischglas auf mich zuschwebt, wird es auch mir gehorchen?«

»Es wird gehorchen, weil ich es befehle.«

»Auch der auf dem Tisch liegende Zauberstab wird gehorchen?«

»Er wird gehorchen.«

»Wohl auch der ganze Tisch?«

»Auch der.«

»Dürfte ich vielleicht um ein Glas Wein bitten?«

Wiederum schien die Prinzess ob dieser unvermuteten Frage höchst überrascht zu sein, hatte sich aber schnell gefasst.

»Sie fühlen sich doch nicht unwohl?!«

»Nur etwas angegriffen. Kann ich ein Glas Wein bekommen?«

»Gewiss. Monostatos....«

»Halt! Es ist doch gar nicht nötig, dass Sie erst Ihren Diener aus Fleisch und Blut bemühen. Befehlen Sie doch einfach einem Ihrer Geister, er soll mir ein Glas Wein bringen, es soll plötzlich frei aus der Luft in meine Hand hineinschweben!«

Und während der junge Gelehrte dies sagte, die Hand ausstreckend, huschte wiederum ein so heiteres und zugleich listiges Lächeln über sein Gesicht.

»O ja, das geht...«

»Ich kann ja etwas warten.«

»Obgleich eine Zauberin, die Geister zur Verfügung hat, das eigentlich im Moment besorgen können müsste. Aber lassen Sie nur, ich brauche gar keinen Wein. Dagegen, gnädigste Prinzess, würden Sie einmal die Güte haben, sich selbst in die Luft zu erheben und dort schweben zu bleiben?«

Ganz starr blickte die Prinzess den noch immer lächelnden Sprecher an.

»Ich glaube, Herr Baron, Sie haben eine Ahnung von der Wahrheit...«

»Sogar eine sehr große, und sie ist mir gar nicht so plötzlich gekommen, ich habe mich vorhin nur ein bisschen verstellt, um desto schärfer beobachten und nachdenken zu können. Sagen Sie mal, gnädigste Prinzess... in welcher Höhe befinden wir uns hier eigentlich?«

»In welcher Höhe?!«, wiederholte sie in immer größerem Staunen.

»Wie hoch über dem Erdboden, meine ich.«

»Über dem Erdboden?«

»Na, ich befinde mich hier doch in oder auf einem Luftschiffe.«

»Mensch, wie kommen Sie auf diese Idee!«, fuhr die Prinzess empor, immer mehr betroffen.

»Gar kein Zweifel, ich befinde mich hier auf dem Oberteil eines Luftschiffes, als Garten eingerichtet. Das ist wohl möglich, nicht aber gut das Vorhandensein von Vögeln, Insekten und dergleichen. Nicht wahr, gnädigste Prinzess?«

»Blicken Sie doch nach den Seiten! Sie sehen links wie rechts den Garten sich unermesslich weit fortsetzen.«

»Alles nur Täuschung«, sagte lächelnd der junge Gelehrte, der sich plötzlich so ganz und gar verändert hatte.

»Es ist das Deck eines Luftschiffes, das vielleicht nur zwanzig Meter breit ist, oder nur so breit wie dieser Gang hier. Jene Gärten werden nur durch Spiegelung hervorgebracht oder vielleicht auch durch Kinematografie. Gestatten Sie, dass ich den Gang entlang gehe und diese Wände betaste?«

»Es ist nicht nötig, Sie haben es erraten«, murmelte die Prinzess.

»Nein, ich habe es nicht erraten, sondern durch Beobachtung erkannt.«

»Was für Beobachtungen?«

»Durch Beobachtung des Schattens. Hier rückt er vorschriftsmäßig weiter, dort in jenen weiten Gängen nicht.«

»Sie haben richtig beobachtet. Aber wodurch wird das Luftschiff getragen?«

»Darf ich es denn aussprechen?«

»Sprechen Sie!«

»Sie beherrschen die Ätherschwingungen, welche, wie unsere Gelehrten schon erkannt haben, auch die Schwerkraft oder Anziehungskraft der Erde bedingen. Sie können diese Ätherschwingungen aufheben und damit die Schwerkraft.«

»Und das, was ich Ihnen vorgegaukelt habe...«

»Beruht ebenfalls auf Aufhebung der Ätherschwingungen. Sie können alles lichtdurchlässig, mit anderen Worten unsichtbar machen...«

Mit einem Ruck richtete sich die Prinzess empor.

»Herr Baron, sind Sie sicher, dies alles schriftlich niederlegen zu können?«

»Ich wollte mich eben zu dem Examen melden, und ich werde mich so kurz fassen, dass ich keine halbe Stunde dazu nötig habe; auf zwei Quartseiten will ich alles klipp und klar ausführen.«

»Dann kommen Sie, Sie wunderbarer Mann, der einzige unter vielen Tausenden, dessen Scharfsinn so schnell die Wahrheit erkannt hat!«

Der rätselhafte Mann, dessen geheimnisvolles Treiben sich an so weit voneinander entfernten Orten der Erde und so vielgestaltig auswirkte, befand sich in einem Raum, der kein Zimmer zu nennen ist, nur eine Kammer, sogar eine sehr enge, kaum bewohnbar.

Sie hat eine quadratische Basis von noch nicht drei Metern und ist so niedrig, dass ein Mann von sechs Fuß Höhe darin nicht aufrecht stehen kann. Und wie diese Kammer nun auch noch vollgepfropft ist. und wie es sonst darin aussieht!

Die vier Wände sind dicht mit Klinken, Riegeln, Schiebern, Hebeln, Rädern und anderen Handgriffen bedeckt, alle von ganz verschiedenen Farben und außerdem immer mit einem Buchstaben und einer Zahl versehen.

Dazwischen aber sind noch viele andere Instrumente und Apparate vorhanden, die sonst wohl nirgends im Gebrauch stehen, deren Zweck dem Uneingeweihten ganz unerklärlich ist, sodass ihr Aussehen nicht erst beschrieben werden soll.

Da hängt zum Beispiel an der Wand eine gewöhnliche Uhr. An ihr ist gar nichts besonders Bemerkenswertes.

Sie zeigt jetzt auf zehn Minuten vor acht. Wer aber diese Uhr beobachtet, der sieht, wie der große Zeiger, nachdem er noch zwei Minuten zurückgelegt hat, plötzlich rückwärts geht, und zwar in vorschriftsmäßiger Zeit sechs Minuten; dann besinnt er sich, geht wieder vorwärts, und nun zwar mit einer Schnelligkeit, als wolle er das Versäumte wieder einholen — bis er abermals stehen bleibt und wieder zurückgeht.

Oder ist es ein Manometer, das irgendeinen wechselnden Atmosphärendruck anzeigt?

Nein, es ist wirklich eine Uhr, welche die Zeit messen soll. Freilich eben eine ganz besondere, der Messer für eine ganz besondere Zeit, wie sich später erweisen wird.

Ein anderer uhrähnlicher Apparat ist eine wirkliche Uhr. Der große Zeiger dreht sich innerhalb einer Stunde einmal herum, der kleine Zeiger braucht dazu allerdings nicht nur zwölf, sondern vierundzwanzig Stunden. Das Zifferblatt hat nur die Zahlen von eins bis zehn, und jedes Feld ist wieder in zehn Grade geteilt, sodass hier also die ganze Stunde hundert Sekunden hat.

Außerdem sind auch wirkliche Manometer vorhanden, sogar geradezu massenhaft; aber kein Sachverständiger würde ihren Zweck erkennen, ihre Zeiger machen gar zu seltsame Sprünge, oder sie verändern plötzlich ihre Farbe, oder in irgendeinem besonderen Felde springen geheimnisvolle Zeichen heraus oder sie treiben andere Kapriolen.

Ebenso wie diese vier Wände ist auch die Decke mit solchen Schiebern, Hebeln und Rädern bedeckt, auch mit Uhren und Manometern! Hier kommen aber auch noch viele Spiegel hinzu. Jedoch sind es niemals einfache Spiegel, immer sind sie entweder konvex oder konkav, oder sie sind aus Tausenden von winzigen Spiegelchen zusammengesetzt, oder ihre Scheibe ist durchlöchert, mit einem einzigen Loche oder siebartig mit Hunderten von winzigen Löchelchen.

Der dunkle Boden dieser Kammer ist... leer.

Aber etwas enthält er dennoch. Er ist durch weiße Striche in Felder eingeteilt, von ganz verschiedener Größe, und jedes Feld ist wiederum mit einem Buchstaben und einer Zahl bezeichnet.

Viel Platz ist dazu übrigens nicht vorhanden. In der Mitte steht ein Tisch, so groß, dass er den engen Raum fast ganz ausfüllt, dass nur ringsherum ein schmaler Gang frei bleibt.

Es ist ein flacher Schreibtisch ohne Aufsatz. Unten ist er voll, das heißt die Platte ruht links und rechts auf breiten Schubläden, nur in der Mitte ist eine kleine Höhlung, in die man gerade, wenn man daran sitzt, seine Beine stecken kann.

So groß diese Schreibtischplatte nun auch ist, hat man darauf doch wenig Platz zum Schreiben, kann sich mit seinen Papieren nicht gerade sehr weit ausbreiten.

Denn auch dieser Schreibtisch ist, bis eben auf den Platz für eine Schreibtischmappe, über und über mit solchen Schiebern und Hebeln und Rädern bedeckt, dazu kommen hier hauptsächlich auch noch Holztafeln, die ganze Batterien von weißen Druckknöpfen enthalten, jeder mit Buchstabe und Zahl versehen, Schaltvorrichtungen, die wohl mehrere tausend verschiedene Stöpselungen zulassen, und schließlich auch wieder eine ganze Menge der denkbar verschiedensten Apparate, die jedoch alle nicht sehr groß sind, dem die Aussicht nicht versperren, der an diesem Tische sitzt.

Dass dieser Raum weder Tür noch Fenster enthält, ist schon gesagt worden.

Trotzdem herrschte darin helles Tageslicht. Woher dieses kam, war nicht zu erkennen.

Vor dem Schreibtische saß in einem bequemen Lehnstuhle, den er aber nicht viel rücken durfte, da er sonst überall anstieß, der Mann mit den Teufelsaugen, Loke Klingsor, gekleidet, wie gewöhnlich, nur dass er jetzt auf der Schulter nicht die schwarze Katze sitzen hatte.

Er schrieb emsig. Es waren wohl stenografische Zeichen, mit denen er einen Papierbogen nach dem anderen bedeckte, sicher aber seine eigene Stenografie, kein bekanntes System.

Dazu bediente er sich eines Füllfederhalters, der aber auch wieder ganz besonders konstruiert schien. Die in die Feder fließende Tinte war schwarz, aber nicht immer. Manchmal entstanden, mitten in der Zeile auch andersfarbige Buchstaben oder Zeichen, rote, grüne, gelbe und noch andere.

Das war allerdings ein merkwürdiger Füllfederhalter, aber noch viel merkwürdiger, überhaupt ganz undenkbar, wäre noch vor dreißig Jahren eine Schreibmaschine gewesen, noch dazu eine mehrfarbig schreibende. Wer von so einem Instrument phantasiert hätte, der wäre ja nicht schlecht ausgelacht worden.

Dieses Schreiben oder Stenografieren schien Loke ungemeinen Spaß zu bereiten. Das sonst so ernste Gesicht, das tatsächlich sonst etwas von dämonischer Finsternis an sich hatte, strahlte jetzt geradezu vor Vergnügen, und oft genug zeigte es sogar ein heiteres Lächeln.

Wenn er einmal von dem Papier aufblickte, so ruhten seine Augen stets auf einem Apparat, der vor ihm stand und der etwas näher beschrieben werden muss.

Doch ein »Apparat« war es kaum zu nennen — Nichts weiter als eine viereckige weiße Scheibe, etwa zehn Zentimeter hoch und fünfzehn breit, die in einer Art von Fotografieständer befestigt war.

Durch diese weiße Platte ging ungefähr in der Mitte von oben nach unten ein dünner roter Strich, und vielleicht drei Zentimeter links von ihm entfernt befand sich ein kleiner roter Punkt.

Das war alles — scheinbar doch kaum erwähnenswert — und doch war diese weiße Platte mit dem roten Strich und dem roten Punkte die Hauptsache in diesem Raume.

Von dieser einfachen Linie und dem winzigen Punkte hing das Wohl oder Wehe des Mannes ab, der hier wie eine Spinne in ihrem Netze saß, sein Tod oder sein Leben!

Jetzt sei nur noch verraten, dass die Entfernung der roten Linie von dem roten Punkte nicht immer die gleiche blieb.

Die senkrechte Linie war unbeweglich, der winzige Punkt aber näherte sich ihr immer mehr.

Allerdings sehr, sehr langsam! Er musste wohl, wenn man keinen Zirkel zur Hilfe nahm oder sich sonstige Merkmale machte, mindestens eine Stunde lang genau kontrolliert werden, ehe ein Näherrücken bemerkbar ward.

Also auf diese Platte blickte der Schreibende, wenn er einmal seine brennenden Teufelsaugen hob.

Aber er tat es ohne jedes Zeichen von Besorgnis, schien nur ganz gewohnheitsmäßig immer einmal hinzublicken.

Jetzt legte er die Feder weg, machte sich an einigen Hebeln und Rädern auf dem Schreibtisch zu schaffen, ohne erst viel überlegen und suchen zu müssen.

Das erste war, dass es in der Todesstille einen leisen Knacks gab. An der gegenüber befindlichen Wand entstand oben an der Decke ein ganz schmaler Spalt, aus dem etwas Weißes hervorkam.

Es war eine weiße Leinwand, ein Vorhang, der herabrollte, die ganze Wand mit all ihren Griffen und Apparaten bedeckend, also in einer Größe von zweimal drei Metern.

Durch die Drehung eines zweiten Hebels ward diese Leinwand ganz straff gespannt.

Darauf bewegte Klingsor ein Rädchen, und auf der weißen Wand erschien eine mächtige Spitzkugel von schwarzer Farbe.

Diese »Spitzkugel« muss näher beschrieben werden.

Man stelle sich eine völlige Kugel vor von einem Meter Durchmesser. Auf diese wird ein hohler Kegel gesetzt, der an seiner Basis achtzig Zentimeter Durchmesser hat und ebenso hoch ist.

Dann liegen die Seitenlinien des Kegels an dieser Kugel als Tangenten, als »Berührungslinie«.

Klingsor drehte weiter an seinem Rädchen, und die riesige Spitzkugel, die ja fast die ganze Wand bedeckte, schrumpfte immer mehr zusammen, bis der Durchmesser ihrer Rundung kaum noch zwei Zentimeter betrug.

Dafür erschienen an der Wand jetzt andere Linien und farbige Felder, und als das Lichtbild, um das es sich doch zweifellos handelte, schärfer eingestellt war, erkannte man, dass es eine Weltkarte in Mercatorprojektion war, also die ganze Erde auf einer Ebene darstellend.

Infolge der Drehung eines anderen Rädchens wurde die farbige Erdkarte von einem Netze schwarzer senkrechter und waagerechter Linien durchzogen, die also Breiten- und Längengraden entsprachen.

Auch dieses Netz wurde sorgfältig eingestellt.

Die Drehung wieder eines anderen Rädchens bewirkte, dass sich mitten durch das in gelber Farbe gehaltene Arabien von oben nach unten eine brennend rote Linie legte.

Die schwarze Spitzkugel, jetzt also nur noch zwei Zentimeter groß, war geblieben. Sie lag auf dem Indischen oder Arabischen Meere, so genannt, weil es sich eben zwischen Arabien und Vorderindien erstreckt. Wie alles Wasser auf dieser Karte war es mit blauer Farbe angegeben. Die Kugel lag ungefähr in der Mitte dieses Meeres und hatte ihre Spitze nach Nordwesten gerichtet, also direkt auf Arabien zu.

Einige Zeit betrachtete Klingsor dieses geografische Lichtbild.

Schon nach wenigen Minuten musste jeder, der mit seinen Augen beobachtete, erkennen, dass die Spitzkugel auf dem blauen Meere nicht still lag, sondern sich bewegte, auf Arabien zu.

Eine Hebeldrehung, und die Landkarte war von der weißen Wand verschwunden.

Jetzt packte Klingsor die beschriebenen Papierbogen zusammen, barg sie in einer Schublade des Schreibtisches, zog eine andere auf, entnahm ihr eine feine Porzellantasse, die er unter ein Röhrchen hielt, das sich auf der Tischplatte zwischen all den anderen Schaltvorrichtungen und Apparaten emporreckte, mit umgebogenem Endstück. Ein Druck auf einen Knopf, und aus dem Röhrchen floss in die Tasse ein dampfender, schwarzbrauner Strahl, ein Duft von köstlichem Kaffee erfüllte den engen Raum.

Also er wollte sich beim Genusse einer Tasse Mokka erfrischen. Dazu ward auch noch eine lange, schwarze Zigarre angebrannt, das helle Licht bis zur Dämmerung verdüstert, der Lehnstuhl zurückgeschoben, so weit es möglich war, um die Beine übereinanderschlagen zu können — Loke Klingsor hatte seine liebste Stellung im Lehnstuhl eingenommen, um den köstlichen Kaffee mit einer ebensolchen Zigarre sich zu Gemüte zu führen.

Aber noch fehlte ihm etwas zum vollständigen Behagen.

»Luzifer!«

Wieder ein Druck auf einen Knopf! Am Boden sprang eins der durch weiße Linien markierten Felder auf und heraus die mächtige schwarze Katze, war mit einem Satze auf dem Schoße des Mannes, der sie erst etwas liebkoste, was ebenso zärtlich beantwortet wurde, und dann saß sie auf seiner rechten Schulter, die Pfoten untergeschlagen und vor Behagen laut schnurrend.

Doch lange währte diese behagliche Untätigkeit nicht.

Nachdem Loke zum ersten Male die allerdings sehr lang gewordene Asche von der Zigarre abgestrichen hatte, in eine kleine Öffnung der Schreibtischplatte hinein, stellte er wieder das helle Licht an, rückte den Stuhl näher, griff, die Zigarre zwischen den Fingern der rechten Hand, mit der linken nach einem Bleistift, machte sich auf einer kleinen Tafel von weißem Stein oder einer sonstigen Masse einige stenografische Notizen.

Also er konnte mit der linken Hand ebenso gut schreiben wie mit der rechten.

»So, Luzifer, nun musst du wieder in deiner Unterwelt verschwinden.«

Die Katze schien jedes Wort zu verstehen, erhob sich auf seiner Schulter, was sie freilich wohl nicht gern tat, und verschwand wieder in der Bodenklappe, die sich über ihr schloss.

Jetzt drehte Klingsor ein trichterähnliches Instrument mehr nach sich herum, drückte einen Knopf.

»Hekla!«, sagte er mit gedämpfter Stimme.

»Hier Hekla!«, erklang es sofort und deutlich aus dem Trichter heraus.

»Ist Doktor Sala zu sprechen?«

»Einen Augenblick! Ich rufe ihn sofort an.«

»Nur, wenn er Zeit hat, ich will ihn nicht von seinen Verpflichtungen abhalten, ich kann warten.«

»Hier Doktor Sala«, erklang gleich darauf eine andere Stimme.

»Wie geht es Herrn Reinhard?«

»Die Augenentzündung und alles verläuft ganz normal.«

»Hat er noch heftige Schmerzen?«

»Vor einer Viertelstunde erst sagte er mir, dass jetzt das Stechen in den Augen nachgelassen habe; gegenwärtig ist er ganz schmerzfrei, die Krisis ist überstanden.«

»Gott sei Dank! Es ist also tatsächlich die ägyptische Augenentzündung?«

»Die ganz echte ägyptische Augenentzündung, alle Symptome dafür sind vorhanden.«

»Ist es denn schon einmal vorgekommen, dass die ägyptische Augenkrankheit auch in Brasilien auftritt?«

»Gewiss, das kann einmal passieren, wie überall in der Welt, sogar in den kältesten Zonen, ohne dass eine Infizierung vorliegen muss.«

»In meinem Ophir ist es doch der erste Fall.«

»Und wird sich wohl nicht so bald wiederholen. Von einer Epidemie ist keinesfalls die Rede.«

»Weshalb eigentlich haben Sie den Erkrankten gleich nach dem Hekla überführt?«

»Weil ich reine Gebirgsluft für das Beste halte, zumal in höheren Breiten.«

»Sie kennen doch meinen Mammutpark.«

»Wenigstens dem Hörensagen nach.«

»Er liegt am nördlichen Fuße des Himalajas in fast 3000 Metern Höhe. Könnte Reinhard nicht dort untergebracht werden? Das Felsenhaus bietet jegliche Bequemlichkeit, Sie würden ihn begleiten und weiter behandeln.«

»Herr Klingsor... Sie haben mir Herrn Ingenieur Reinhard auf die Seele gebunden, ich habe fast geschworen, ihn innerhalb vierzehn Tagen wieder herzustellen... aber das ist nur möglich, wenn er bleibt, wo er nun einmal ist. Jede Klimaveränderung würde einen schädlichen Einfluss ausüben, einen Rückschlag bewirken, selbst in ganz gleichem Klima. Das liegt schon allein in der Luftveränderung.«

»Dann bleibt Reinhard natürlich dort. Machen Sie ihn nur so bald wie möglich wieder gesund. Kann ich ihn einmal sprechen?«

»Gewiss, Herr Klingsor.«

»Dass er nicht schläft!«

»Er hat vorhin erst zwei Stunden gut und schmerzlos geschlafen.«

»Wird ihm eine Unterhaltung angenehm sein?«

»Sogar sehr.«

»Dass er nicht etwa nervös ist, meine Unterhaltung nur duldet!«

»Keine Spur von Nervosität!«

»In der Camera obscura kann er wohl nichts beobachten?«

»O, nein! Er liegt im finsteren Zimmer, hat auch noch eine dichte Binde vor den Augen.«

»Wollen Sie mich melden, Herr Doktor!«

Nur eine Minute, und ein leises Klingeln ertönte.

»Sind Sie es, Herr Ingenieur?«

»Ach, Herr Klingsor, das ist aber schön, dass Sie mich einmal aufsuchen!«, erklang es erfreut mit etwas schwacher Stimme.

»Na, von wegen besuchen!«, erwiderte Klingsor heiter lachend. »Wenn Sie wüssten, wie weit ich von Ihnen entfernt bin!«

»Bei uns spielt die Entfernung ja gar keine Rolle, bei uns gibt es keinen Raum und, in gewissem Sinne, nicht einmal eine Zeit.«

»Da haben Sie allerdings recht. Nun, wie geht es Ihnen denn, mein lieber Reinhard?«

»Besser, ganz bedeutend besser! Jetzt befinde ich mich sogar ganz wohl, habe gar keine Schmerzen mehr in den Augen.«

»Das zu hören freut mich. Doktor Sala versichert, dass Sie in vierzehn Tagen wieder völlig hergestellt sind und wie ein Luchs werden sehen können.«

»Ich glaube es ihm, und das Letztere hoffe ich. Ein vorzüglicher Arzt, dieser Doktor Sala.«

»Wie wohl alle, die ich um mich versammelt habe.«

»Weil Sie, Herr Klingsor, selbst der denkbar vorzüglichste, beste Mensch...«

»Ssssst, ich will so etwas nicht hören!«, wurde der in einen begeisterten Ton fallende Sprecher schnell unterbrochen. »Mit der Vermessung von Ophir sind Sie also fertig?«

»Ja, das war wie abgepasst. Gerade hatte ich den letzten Namen in die fertige Karte eingetragen, als ich die ersten Anzeichen der Augenkrankheit verspürte.«

»Ich habe Ihre topografische Karte bereits eingesehen; sie kann an Korrektheit ja gar nicht übertroffen werden. Wenn Sie erst wiederhergestellt sind, sollen Sie Ihre Belohnung dafür empfangen, jetzt dürfte die freudige Kunde Sie noch zu sehr aufregen.«

»Und womit werden Sie mich dann beschäftigen? Darauf bin ich jetzt am gespanntesten, das enthalten Sie mir doch nicht vor.«

»Würden Sie wieder eine Vermessung übernehmen?«

»Es ist mir das Liebste, ich bin, wenn auch ursprünglich mehr Maschineningenieur, nun einmal aus Liebhaberei Geometer geworden.«

»Aber wohl nicht wieder in den Tropen?«

»Wie Sie bestimmen! Ganz gleichgültig wo! Wenn ich nur in der frischen Luft tätig sein kann!«

»Haben Sie schon von meinem Mammutpark gehört?«

»Nein.«

»Es ist eine meiner größten Besitzungen.«

»Ach, Herr Klingsor, wo auf der Erde haben Sie keine Besitzungen!«

»Na na, so zahlreich sind sie nicht; an den zehn Fingern herzählen lassen sie sich schon...«

»Aber diese Schlupfwinkel und Verstecke, die Sie sonst überall angelegt haben! In einige haben Sie mich damals auf meiner Ferienreise ja selbst eingeführt, und ich bin aus dem Staunen gar nicht herausgekommen. Immer neue Wunder habe ich geschaut, mir so lange unfassbar, bis Sie mir alles erklärten...«

»Das ist wieder etwas anderes, das sind meist unterirdisch angelegte Verstecke, oftmals auf einem Gebiet, das gar nicht mein Eigentum ist. Bei dem Mammutpark aber handelt es sich um ein ganzes Land, das auf der Oberfläche der Erde liegt und mein rechtmäßiger Besitz ist. Was haben Sie nun von diesem sogenannten Mammutparke schon gehört?«

»Nicht viel mehr, als dass er im Himalajagebirge liegt.«

»Weshalb führt er den seltsamen Namen?«

»Das weiß ich nicht. Der Skalde, mit dem ich darüber einmal ins Gespräch kam, erklärte, mir nichts weiter sagen zu dürfen, und ich habe niemals wieder eine diesbezügliche Frage stellen können.«

»Sie hätten es ruhig tun dürfen. Doch nun lassen Sie sich von mir selbst über dieses Gebiet berichten, über dieses Wunderland, in das Sie demnächst Ihre Tätigkeit als Vermessungsingenieur verlegen werden, und ich kann Ihnen versichern, dass Sie Staunenswertes sehen und erleben werden.

Der sogenannte Mammutpark liegt am nördlichen Fuße des Mount Everest oder Gaurisankars, mit seinen 8840 Metern der höchste Berg der Erde.

Da er dicht an der Grenze von Tibet liegt, liegt also auch mein Gebiet schon in Tibet, aber vollständig isoliert.

Das ganze Gebiet bildet ein ziemlich regelmäßiges Rechteck von etwa sieben geografischen Meilen Länge und vier Meilen Breite, also ein recht beträchtliches Gebiet, das man wohl kaum einen Park nennen kann. Aber dieser Name ist ihm nun einmal gegeben worden, nach einer bestimmten Gegend.

Es ist ein im Großen und Ganzen ebenes Plateau von im Durchschnitt 3000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel, da es aber im Himalaja liegt, und zwar in dessen höchstem Teile, dicht am Gaurisankar, so ist es dennoch ein Tal, indem es auf allen Seiten von himmelhohen Bergwänden eingeschlossen wird.

Soweit bisher konstatiert werden konnte, sind diese Bergwände auf allen vier Seiten unübersteigbar. Oder vielmehr unüberwindbar. Im Norden schließt sich daran ja das Hochplateau von Tibet, das auch ziemlich dicht bis an die Grenze meines Gebietes bewohnt, dort sogar ausnahmsweise dicht bevölkert ist.

Aber dieses Plateau ist eben 4500 Meter hoch. Dann also kommt nach Süden ein Absturz von 1500 Metern, mit Wänden so glatt wie die Mauern, und das ist eine Höhe oder Tiefe, welche kein Mensch überwinden kann.

Von einem Herablassen mit Seilen ist gar keine Rede, höchstens könnte jemand hinabstürzen, was aber auch nicht so einfach ist, denn die Bezeichnung ›glatt wie die Mauern‹ ist doch nicht wörtlich zu nehmen.

Außerdem sind oben auf dem tibetanischen Hochplateau dicht am Rande des furchtbaren Abgrundes immer noch verschiedene unüberwindliche Hindernisse vorhanden.

Kurz und gut — es gibt für die Menschen der anderen Welt heute noch kein Mittel, um von oben in dieses Tal, in meinen Mammutpark, hinabzugelangen. Von den anderen Seiten aus noch viel weniger als von Tibet her. Mit Ausnahme von Süden her. Hier gibt es allerdings einen Abstieg.

Aber um zu diesem zu gelangen, müsste man den Gaurisankar bis zu einer Höhe von mindestens 8000 Metern ersteigen, und das soll mir erst einmal ein Mensch, der nicht unsere Hilfsmittel besitzt, vormachen, und dann muss er auch den betreffenden Pass erst finden, und dann den Abstieg, und so weiter und so weiter.

Schließlich müsste der betreffende Mensch an meinem astronomischen und meteorologischen Observatorium vorüber, das ich, wie Ihnen doch wohl bekannt ist, auf dem höchsten Gipfel des Gaurisankars angelegt habe, und da wird er eben nicht vorüber gelassen, dieser Passweg wird immer bewacht. Es ist ganz ausgeschlossen, dass jemand in dieses isolierte Tal von achtundzwanzig geografischen Quadratmeilen Ausdehnung dringen kann.

Menschen leben nicht darin, mit Ausnahme derjenigen, die ich erst hingebracht habe.

Aber das ist früher einmal anders gewesen. Dort hat schon früher einmal ein Volk gehaust, das aber ausgestorben ist. Wir haben die Überreste einer einst hochentwickelten Kultur gefunden, kolossale Ruinen, gewaltige Anlagen von Gräbern, ganze Totenstädte von riesenhafter Ausdehnung und dergleichen mehr, wovon Sie später mehr erfahren werden, soweit Sie nicht selbst neue Entdeckungen machen, welche dort kein Ende zu haben scheinen. Sie sollen eben erst alles richtig erforschen, so, wie ja auch Sie erst über mein brasilianisches Ophir Licht verbreitet haben, eben durch Ihre Vermessungsarbeiten. Jetzt will ich nur im Allgemeinen über das Mammutland sprechen, um Sie vorzubereiten.

Die Flora ist im Großen und Ganzen die einer solchen Höhe in Indien entsprechende, also etwa eine mitteleuropäische mit vielen Eichen, Buchen und Birken. Auch alle mitteleuropäischen Obstarten gedeihen. Die Sommer sind sehr heiß, die Winter sehr kalt.

Aber da kommen gewaltige Ausnahmen vor, die sich an engbegrenzte Distrikte knüpfen.

Dass es in der Nähe des Gaurisankars, wo er seine Gletscher herabschickt, ganz anders aussieht als im Norden, dass es dort eine Region des ewigen Eises gibt, können Sie sich wohl selbst denken. Im Norden aber gibt es zahllose heiße Quellen und dampfende Geiser, dort ist überall unterirdisches Feuer, da gedeiht die bunte Pflanzenpracht des südlichsten Indiens noch in dieser Höhe.

Und ebenso ist es mit der Tierwelt beschaffen.

Ich habe dieses abgeschlossene, menschenleere Tal vor vier Jahren zufällig entdeckt und in Besitz genommen, und ich fand an Tieren darin alles vor, was wiederum diesem Klima und der ganzen Eigentümlichkeit entspricht, aber nur, soweit die indische und überhaupt südasiatische Fauna in Betracht kommt.

Also Axishirsche waren bereits vorhanden, ebenso Paradiesvögel und andere Tiere mehr, die man sonst nur im heißesten Indien findet, die aber auch in den heißen Regionen des Nordens gedeihen können.

Am Abhange des Gaurisankars fanden sich Yaks und andere Bewohner einer kälteren Zone vor und in der gemäßigten Mitte schließlich Hirsche aller Art, Bären und sonstiges Viehzeug, was diesem Klima entspricht.

Nun aber eine große Merkwürdigkeit. Dass es in diesem Gebiet Elefanten gibt, ist an sich ja nicht wunderbar.

Aber diese sind erstens von außerordentlicher Größe, zweitens sind ihre mächtigen Zähne nach unten gebogen, fast geringelt, und drittens sind sie mit einem langhaarigen Pelze bedeckt, der auch im Sommer nur wenig an Dichte verliert. Also es sind Mammuts, welche sich von den heutigen Elefanten ja überhaupt nur durch jene genannten drei Eigenschaften unterschieden haben.

Nun ist aber — das Merkwürdigste dabei — mit Sicherheit konstatiert worden, dass diese jetzigen Mammuts sich nicht etwa aus der sogenannten vorsintflutlichen oder Tertiärzeit dort bis heute erhalten haben, sondern dass sie dereinst ganz richtige Elefanten gewesen sind, wie sie heute noch in Indien herumlaufen.

Das ist klar aus den Zeichnungen des ausgestorbenen Urvolks erkenntlich, welches einst dort gehaust hat.

Alle die Wandmalereien und Tempelfiguren zeigen nur Elefanten von gewöhnlichem Aussehen, niemals ist ein bepelztes Mammut mit nach unten gebogenen Zähnen nachgebildet worden, was doch sicher geschehen wäre, wenn dieses Urvolk solche Tiere gekannt hätte.

Also die ehemaligen Elefanten haben sich im Laufe der Zeit in Mammuts zurückverwandelt.

Wodurch nun ist diese Umwandlung geschehen?

Unsere Geologen haben dieses Rätsel bereits gelöst.

Quer durch das ganze Tal zieht sich ein Zwischengebirge, welches wohl von Bären und Hirschen zu übersteigen ist, nicht aber von Elefanten.

Dieses Scheidetal ist ganz sicher sehr plötzlich durch vulkanische Kraft in die Höhe gehoben worden, da ist einmal eine Katastrophe eingetreten, und zwar im heißen Sommer.

Elefanten haben sich auch noch in der südlichen, also kälteren Region befunden; durch die Erhebung des Gebirges ist ihnen im Herbst der Rückweg nach der nördlichen, durch seine heißen Quellen und überhaupt vulkanischen Boden auch im Winter noch sehr warmen Region abgeschnitten worden.

Diese abgeschnittenen Elefanten haben sich auch in dem kalten Teile zu akklimatisieren vermocht. Es ist ihnen ein Pelz gewachsen. Die Krümmung der Zähne nach unten ward durch die veränderte Nahrung bewirkt. Denn diese Mammuts ernähren sich jetzt, hauptsächlich im Winter, von Nadelzweigen. Wie es ja auch die sibirischen Mammuts gehalten haben. Deren Magensäcke, wie man sie wohlerhalten noch im Eise findet, sind ja auch immer nur mit den Nadeln und Zweigen von Tannen und Fichten gefüllt — weil sie eben Gras und Laub dort gar nicht vorfanden. Inwiefern sich nun durch diese geänderte Nahrung die Zähne nach unten gebogen haben, das kann ich Ihnen hier nicht erläutern, das würde zu weit führen. Übrigens handelt es sich dabei nicht um die Nahrung, sondern um die Art, auf welche sich die Mammuts diese verschaffen müssen.

Also diese Mammuts haben jenem Tale den Namen gegeben, und in Anbetracht seiner parkähnlichen Eigenschaften ist daraus der Mammutpark geworden.

Ich habe daraus noch vollends einen Tierpark gemacht, habe Tiere aus allen anderen Weltteilen hineingesetzt, Eisbären und Rentiere sowohl wie Kängurus.

Die ursprünglich vorhanden gewesenen Raubtiere, welche da erst dafür sorgten, dass sich das pflanzenfressende Wild nicht ins Zahllose vermehrte, habe ich nach und nach ausrotten lassen.

Dafür musste ich nun menschliche Wildhüter besorgen.

Vor vier Jahren, gerade damals, als ich diese menschenleere Gegend im Himalaja entdeckte, sollten in Amerika die letzten Absarokas, das heißt so viel wie Rote Raben, welche zu den Crows oder Krähenindianern gehören, diese wieder zum Stamme der Sioux, ihr ihnen angewiesenes Reservat räumen, weil darin große Kohlenlager entdeckt worden waren, die man abbauen wollte.

Natürlich bekamen sie ein anderes Reservat angewiesen, sie wurden sogar reichlich entschädigt, aber im Grunde genommen war es doch wieder eine Vergewaltigung, die sich die Herren Yankees da erlaubten.

Gern gingen die Roten Raben nicht aus ihrer neuen und ihnen doch wieder so lieb gewordenen Heimat, aber zu einem Verzweiflungskampfe wäre es nicht gekommen, sie hätten sich gefügt. Der ganze Stamm bestand aus kaum noch hundert Köpfen, nur zur Hälfte waffenfähige Krieger.

Ich erfuhr von der Sache und nahm mich der Ausgestoßenen an, die nämlich ein ganz elendes Gebiet zugewiesen bekommen hätten, aus dem von einer Ernährung durch Jagd keine Rede mehr sein konnte, und diese Absarokas sind geborene echte Jäger, die sich niemals zum Ackerbau herabgewürdigt hätten.

So echte Jäger sind sie, dass sie Feuerwaffen, obgleich sie solche besitzen und ausgezeichnet damit umzugehen wissen, auf der Jagd verschmähen, das Wild nur mit Bogen und Pfeilen erlegen, und außerdem gehören sie auch nicht zu jenen Indianern, wie sonst die übrigen Sioux, die nur aus wahrer Blutgier jagen, gleich einmal eine ganze Büffelherde niedermetzeln, nur die Höcker oder gar nur die Zungen mitnehmend, das andere Fleisch verwesen lassend.

Diese Absarokas waren also als Wildhüter für meine Zwecke wie geschaffen. Ich überredete sie nicht erst lange, sondern packte sie einfach zusammen und brachte sie nach dem Mammutpark. Dann erst kam die Auseinandersetzung.

Nun, die Roten Raben haben sich eingerichtet und könnten gar nicht glücklicher sein. Sie dürfen nach Herzenslust jagen, wilde Mustangs einfangen und zureiten und im Winter sogar, wie in ihrer alten Heimat, wieder im Rentierschlitten fahren.

Sie haben die Raubtiere im Laufe der Zeit gänzlich ausgerottet, bis auf jene, die geschont werden durften, weil sie unter dem Wilde nicht gar zu sehr hausen, wie die Bären, und habe ich Raubtiere am Leben gelassen oder gar solche aus fremden Erdteilen eingeführt, darunter auch Löwen, so sind diese auf gewisse Gebiete beschränkt, ohne dass sie aus diesen entweichen können, obwohl man keine Mauern oder gar Gitter sieht.