RGL e-Book Cover©

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover©

"Kleine Portraetgalerie," C.H. Beck, München, 1953

Novalis (1772-1801)

(Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg)

Porträt von Franz Gareis (um 1799)

FRIEDRICH VON HARDENBERG, der als Künstler Novalis hieß, darf als einer der allercharakteristischsten Repräsentanten seiner Zeit gelten. Seine Philosophie tritt erst in ihre volle Beleuchtung, wenn sie als Extrakt und Type ihres Zeitalters verstanden wird. Wir müssen daher zunächst versuchen, uns diese Periode in ihren allgemeinsten historischen Zügen kurz zu vergegenwärtigen. Die politischen und religiösen Zustände

Hardenbergs Leben umfaßt die drei letzten Jahrzehnte des achtzehnten Jahrhunderts: die Zeit der großen Revolutionen. Auf den nordamerikanischen Freiheitskrieg und die Gründung der Vereinigten Staaten war die Französische Revolution gefolgt, die durch die imposante Ferozität der Instinkte, die hier frei wurden, Europa ein blendendes Schauspiel bot. Indessen hat die Französische Revolution auf Deutschland im ganzen nicht günstig gewirkt: ihre Haupterzeugnisse auf deutschem Boden waren Schwärmerei und Reaktion.

Auch in Preußen, dem Vaterlande und vorwiegenden Aufenthalte Hardenbergs, lagen die politischen Zustände nicht günstiger als anderswo. Kein Land ruhte mehr auf der Persönlichkeit seines Monarchen als Preußen. Auf die glänzende friderizianische Ära war die Regierung Friedrich Wilhelms II. gefolgt, der in allem das Gegenbild seines großen Oheims war. Er war kein böser Mensch, auch nicht unbegabt, aber überaus leichtfertig und genußsüchtig, energielos und bequem, jeder momentanen Impression bereitwillig zugänglich, der richtige Gefühlsmensch am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Seine persönlichen Verhältnisse waren ungeordnet, das Hofleben frivol und ausschweifend, er selbst dem schönen Geschlecht mehr zugetan, als es sich mit seinen strenggläubigen Tendenzen vertrug. Nichts glückte ihm: notwendige militärische und administrative Reformen unterblieben entweder ganz oder gelangten nur sehr unvollkommen zur Ausführung; um der überhandnehmenden Freigeisterei zu steuern, erließ er eine Reihe von Religions- und Zensuredikten, die aber nur einen unverständigen Glaubenszwang einführten und die Sache vollends verdarben. Sein Hang zur Romantik und zum Mystizismus führte ihn dem Obskurantismus und dem Schwindel in die Arme, er fand bald in dem gewissenlosen Wöllner seinen Tartüff und in dem geriebenen Bischofswerder seinen Cagliostro. Dieser gewann ihn für den berühmten Rosenkreuzerorden, der damals in voller Blüte stand und Zauberei, Alchimie und Geisterbeschwörung mit großer Geschicklichkeit betrieb. Der magische Humbug, der in der damaligen Zeit ein wirksames Mittel des Seelenfangs war, hat in Schillers »Geisterseher« eine meisterhafte Darstellung gefunden, die heute noch die Leser auch lebhafteste zu spannen vermag.

Friedrich Wilhelm III., der 1798 in der Regierung folgte, war kaum besser als sein Vorgänger. War dieser oberflächlich gewesen, so war jener seicht; wußte dieser nie recht, was er wollte, so wollte jener überhaupt nichts Rechtes. Sympathisch an ihm war nichts als eine gewisse bourgeoise Anständigkeit und Jovialität und seine schöne und liebenswürdige junge Gattin: im übrigen war er trocken, ohne Schwung, ohne Eigenart, ein durch und durch halber Mensch, der in nichts Persönlichkeit zu legen verstand.

Unter solchen Herrschern geschah nichts, um Preußen auf seiner mühsam errungenen Höhe zu halten: die inneren Mißstände wuchsen, während der Staat nach außen immer mehr das Ansehen einer Großmacht verlor; im religiösen Leben hielten blinde Dunkelmännerei und zügellose Freigeisterei sich die Waage, Staat und Kirche waren zum toten Mechanismus herabgesunken, um den man sich nur noch pflichtmäßig kümmerte. Die gesellschaftlichen Zustände

Das öffentliche Leben war ein Spiegelbild des Hofs: die Frivolität nahm allerorten zu, mit dem übermäßigen und übernatürlichen Bildungstrieb ging eine allgemeine Verflachung und Veräußerlichung der geistigen Bedürfnisse Hand in Hand. Vielleserei und gedankenlose Beherrschung der Modeschlagworte schien bald wichtiger als Durchdringung des geistigen Gehalts der Zeit. Über die innere Leere mußte witzelndes Geschwätz hinweghelfen: Affektation und Selbstgefälligkeit wurden die Triebfedern der öffentlichen Bildung, und als der Geistreichste galt der, welcher über die meisten Dinge spöttisch und verächtlich zu reden wußte. Diesen Geist der Zersetzung und der Oberflächlichkeit hat Fichte in seinen »Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters« in harter, aber wohlverdienter Weise gekennzeichnet, der religiösen Aufklärerei und dem Demokratismus ist Novalis in seinen Schriften »Die Christenheit oder Europa« und »Glaube und Liebe« entgegengetreten. Das geistige Leben

Aus der Unerquicklichkeit und Trostlosigkeit der politischen, religiösen und gesellschaftlichen Zustände erklärt sich der merkwürdige Charakter des damaligen Geisteslebens. Das öffentliche Leben konnte den geistigen Potenzen der Zeit keine Nahrung und kein Arbeitsfeld bieten. Die Folge war daher bei den hervorragenden geistigen Kapazitäten eine lebhafte und bewußte Abkehr von der Außenwelt und eine liebevolle und tiefe Versenkung in das Innenleben: dies wird die Parole des Zeitalters. Hier finden so ausgezeichnete und singuläre Erscheinungen wie Schleiermacher und Hölderlin ihre Erklärung; von hier nahm das Denken Goethes und Fichtes seine merkwürdige Richtung; hier wurzelt auch die Dichtung und Philosophie der Romantiker, an deren Spitze Novalis steht.

So kommt es, daß in dieser Zeit Deutschland einen außerordentlichen politischen Tiefstand und zugleich den Höhepunkt seines geistigen Lebens erreicht hat, einen Höhepunkt, wie man ihn bisher nicht erlebt hatte und der auch seitdem nicht mehr wiedergekommen ist. Damals konzipierten Kant und Fichte ihre tiefsinnigen Philosopheme, dichteten Goethe und Schiller ihre vollendetsten Dramen und machten die Brüder Humboldt ihre folgenschweren wissenschaftlichen Entdeckungen. Um diese Männer bildete sich ein fast unübersehbarer Kreis von originellen und fruchtbaren Begabungen, die auf allen Gebieten, in Dichtung und Philosophie, in Medizin und Naturwissenschaft, in Geschichtschreibung und Philologie das Fundament zu den nachhaltigsten geistigen Bewegungen gelegt haben.

Die eindrucksvollsten Figuren, die Goethe in jener Zeit geschaffen hat, sind der Faust und der Werther. Vergegenwärtigen wir uns den Faust, wie er uns im ersten Teil entgegentritt, voll Welt- und Tatendurst und dabei doch stets den Blick nach innen gerichtet, von einem tiefen Drange beseelt, das Rätsel von Ich und Welt zu lösen, und von einem gleich heftigen Triebe ergriffen, in dieser Welt zu wirken und zu leben: so erscheint vor uns das Bild Fichtes. Lesen wir die Geschichte Werthers und sehen wir, wie sein Geist, bald feurig überwallend, bald in tiefe Schwermut versinkend, ziel- und bodenlos umherirrt, dabei stets erfüllt und bewegt von einer Liebe, die sein Schicksal wird: so erinnern wir uns unwillkürlich an Novalis. Die Zeitphilosophie

Die Periode von 1770–1800 hat sich in Novalis ein doppeltes Denkmal errichtet: seine politischen und religiösen Gedanken sind gleichsam der Negativabdruck, seine philosophischen Ideen der Positivabdruck des Zeitalters; dort hat er gezeigt, was seine Zeit nicht war, hier, was sie war. Die Philosophie Hardenbergs ist der Fokus der zeitgenössischen Philosophie, in dem alle Richtungen sich treffen und vereinigen.

Es sind drei Probleme, von denen die Philosophie der Zeit bewegt wird: das Problem der Welt, das Problem Gottes und das Problem des Menschen. Die Welt ist eine Tatsache der Erkenntnis, Gott ist eine Tatsache des Glaubens, der Mensch ist eine Tatsache der Geschichte. Die Philosophie gliedert sich daher in Erkenntnisphilosophie, Glaubensphilosophie und Geschichtsphilosophie.

Die epochemachende erkenntnisphilosophische Entdeckung der Zeit ist die Kantische: das gesamte Weltbild ist nichts anderes als ein Produkt der menschlichen Organisation. Wenn wir unsere Erkenntnis erkannt haben, haben wir die Welt erkannt. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Erkenntnistheorie gleich der Metaphysik.

Es liegt in der Natur jedes kritischen Verfahrens, daß es sein Objekt analysiert, d.h. auflöst. Es ist aber im Wesen des menschlichen Geistes tief begründet, daß er einen unwiderstehlichen Hang zum Positiven besitzt. Für die negativen Ergebnisse, die eine kritisch gerichtete Philosophie zutage fördert, gibt es nur ein Äquivalent: den Glauben. In dieser Richtung greift die Gruppe der Glaubensphilosophen ergänzend ein: sie führt ihre Untersuchung aus dem grellen Lichte der Vernunftkritik in die geheimnisvolle Dunkelkammer des Gemüts und gründet darauf eine Gefühlsphilosophie, welche Sittlichkeit und Religiosität auf die gemeinsame Wurzel des ursprünglichen moralischen Bewußtseins zurückleitet und daher mit der Ethik zusammenfällt.

Es liegt endlich drittens fast immer im Wesen der Kunst, daß sie Beziehungen zur Vergangenheit sucht, geschichtliche Verwandtschaften und Gegensätze aufgreift und an diesen ihre Schöpfungen entwickelt. So besteht schon eine natürliche Verwandtschaft zwischen Kunst und Historie, zwischen Ästhetik und Geschichtswissenschaft. Diese Einsicht ist niemals vollständiger ergriffen und lebendiger gestaltet worden als am Ende des achtzehnten Jahrhunderts: die Kunst will im historischen Geiste erfaßt sein und die Geschichte muß wie ein Kunstwerk betrachtet werden. Im Bewußtsein dieser Zeit bildet daher die Geschichtsphilosophie mit der Ästhetik einen Begriff.

Für den allgemeinen Überblick gliedert sich daher das Gesamtgebäude der Zeitphilosophie in drei Haupttrakte:

Erkenntnisphilosophie (Metaphysik), Glaubensphilosophie (Ethik), Geschichtsphilosophie (Ästhetik).

Jede dieser drei Grundrichtungen durchmißt in den drei letzten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts drei Etappen. Die drei Stufen, in denen sich die Erkenntnisphilosophie entwickelt, sind Kants Vernunftkritik, Fichtes Wissenschaftslehre und Schellings Naturphilosophie; die drei Stationen der Glaubensphilosophie sind verkörpert durch Hamann, Jacobi und Schleiermacher; die drei Männer, in denen sich die Geschichtsphilosophie schrittweise ausprägt, sind die Klassiker Lessing, Herder und Schiller.

In derselben Zeit sind die drei berühmtesten deutschen Dramen entstanden: Lessings »Nathan«, Goethes »Faust« und Schillers »Wallenstein«. Sie offenbaren zugleich den philosophischen Extrakt des Zeitalters: der »Nathan« umfaßt die Summe der Lessingschen Glaubensphilosophie, der »Faust« führt uns in die Tiefen der metaphysischen Spekulation, und der »Wallenstein« enthält den Kern der Schillerschen Geschichtsphilosophie. Leben und Persönlichkeit

Hardenbergs Wort: »Was bildet den Menschen, als seine Lebensgeschichte?« findet auf ihn selbst die vollste Anwendung. Jedes Erlebnis wurde bei ihm Charakter, und seine Philosophie ist nichts als die tiefsinnige und poetische Form, in die er seine Schicksale gebracht hat. Sein Leben floß äußerlich ziemlich ruhig dahin: etwas »Besonderes« ist ihm nie widerfahren, aber dennoch kann man sagen, daß vielleicht wenig Menschen in einem kurzen Dasein mehr erlebt haben als Novalis. Etwas erleben ist eben auch Sache einer eigenen Kunst, und Novalis hat diese Kunst verstanden wie nicht viele.

Es ist hier nicht der Ort, um auf die schöne Biographie des Dichters näher einzugehen: wir heben daher nur jene Momente aus seiner Lebensgeschichte hervor, die für die Entwicklung seiner Weltanschauung und die Bildung seines Gemüts von besonderer Bedeutung waren. Jena

Wir übergehen Hardenbergs Jugendgeschichte, die ihm keine nennenswerten Geisteseindrücke gebracht hat. Das erste große innere Erlebnis war seine Übersiedlung nach Jena und die Bekanntschaft mit Schiller, der dort als bereits gefeierter Dichter und Lehrer der Hochschule wirkte. Die zündende Persönlichkeit des genialen und temperamentvollen Mannes eroberte den jungen Studiosus, der damals schon dichterische Anlagen in sich fühlte. Wir besitzen einen Brief Hardenbergs an Reinhold, der uns den jugendlichen Überschwang, mit dem Novalis sich für Schiller begeisterte, sehr lebendig schildert: »Ach! wenn ich nur Schillern nenne, welches Heer von Empfindungen lebt in mir auf; wie mannigfaltig und reiche Züge versammeln sich zu dem einzigen, entzückenden Bilde Schillers... der mehr ist als Millionen Alltagsmenschen, der den begierdelosen Wesen, die wir Geister nennen, den Wunsch abnöthigen könnte, Sterbliche zu werden, dessen Seele die Natur con amore gebildet zu haben scheint, dessen sittliche Größe und Schönheit allein eine Welt, deren Bewohner er wäre, vom verdienten Untergange retten könnte,...« Und am Schlusse des Dithyrambus setzt Novalis hinzu: »Stolzer schlägt mir mein Herz, denn dieser Mann ist ein Deutscher; ich kannte ihn und er war mein Freund.« – Indes war Schiller nicht der Mann, um seine Schüler bloß zu phantastischem Schönreden zu begeistern, er hatte es am eigenen Leibe erfahren, daß nur strenge geistige Selbstzucht und ernste Charakterbildung den Dichter machen können: Schillers Einfluß hatte es Novalis hauptsächlich zu danken, daß er sich einer geordneten wissenschaftlichen Tätigkeit und einem geregelten Geistesleben zuwandte.

Durch den liebenswürdigen Reinhold wurde Novalis in die Kantische Philosophie eingeführt, und von da aus fand er den Eingang zu Fichte, der sein Denken aufs nachhaltigste bestimmt hat. Sophie von Kühn

Das Zentralereignis in Hardenbergs Leben ist seine Liebe zu Sophie von Kühn. Als er Sophie kennenlernte, war sie ein halbes Kind (nach Tieck und Just dreizehn, nach Haym zwölf Jahre alt), zweieinhalb Jahre später starb sie. Über keinen Punkt der Novalisbiographie ist mehr geschrieben worden als über die Geschichte dieser Liebe. Tieck hat das Ganze wie ein lyrisches Gedicht behandelt, Heilborn hat alle Illusionen durch strenge historische Forschungen zerstören wollen, Bölsche hat die Poesie der Sache auf dem Wege vernünftiger psychologischer Erwägung wiederherzustellen versucht.

Indes dürfte es von nicht allzu großer Wichtigkeit sein, ob Sophie der Engel war, als den Tieck sie schildert, oder die unbedeutende Landpomeranze, die Heilborn aus ihr machen will. Denn zu dem, was sie Novalis war, konnten Sophie niemals ihre eigenen äußeren und inneren Vorzüge machen, sondern nur die Liebe eines Dichters. In Sophie liebte Novalis sich selbst, seine eigene Gefühlswelt, seinen poetischen Geist. Die Größe und Schönheit der Empfindung, die er, ein Dichter, in diese Liebe zu legen vermochte, gab ihm Sophiens Bild getreulich zurück. Auf solche Dichterliebe paßt wahrlich der Fichtesche Satz vom Nicht-Ich, das von unserer bewußtlosen Einbildungskraft erzeugt wird und das uns, wenn wir es gewahr werden, wie ein losgelöstes Objekt, wie eine selbständige Erscheinung gegenüberzustehen scheint. Für Novalis war seine Sophie ein solches Nicht-Ich: diese Sophie, die er liebte, war er selbst, war sein Produkt, nur wußte er es nicht.

Als sie starb, wurde sie immer mehr ein bloßes Bild seines Dichtergeistes. Nun hemmte keine irdische Schranke mehr seine Phantasie. Sie wurde der Gegenstand seines Kults, seiner Frömmigkeit. »Ich habe zu Sophie Religion, nicht Liebe.« Damals faßte er den Entschluß, ihr nachzusterben, sich durch freiwilligen Tod mit ihr zu vereinigen. Aber er dachte dabei an keinen gewöhnlichen Selbstmord, nur an die Kraft des Geistes: der innige Wunsch und die lebhafte Einbildung sollten dies bewirken. Diese höchst sonderbare Idee, an die er fest glaubte und über die uns seine Tagebuchblätter einen rührenden Aufschluß geben, hängt aufs engste mit seinen philosophischen Grundansichten, besonders mit seiner Lehre vom magischen Idealismus zusammen. Sein Tod sollte Beweis seines Gefühls für das Höchste, »ächte Aufopferung, nicht Flucht, nicht Nothmittel« sein. »Wie ein fröhlicher junger Dichter will ich sterben.«

Indes war seine Stunde noch nicht gekommen. Die Idee der Abkehr vom Leben trat zurück, und bald hatte die Erde ihn wieder. Der romantische Kreis

Novalis trat ziemlich früh in den romantischen Kreis. Hier hat er seine beiden vertrautesten Freunde gefunden: zuerst Friedrich Schlegel, später Ludwig Tieck.

Man kann sich kaum zwei größere Gegensätze denken als Novalis und Friedrich Schlegel: Novalis schwärmerisch und nach innen gekehrt, sanft und liebenswürdig, naiv und gesellig; Friedrich ein wetterwendischer Brausekopf, geistreich bis zur Paradoxie und Spitzfindigkeit, agil und agitatorisch, ungemein selbstbewußt und ein stets kampfbereiter Krakeeler. Diese Charakterverschiedenheit hat sich in nichts anschaulicher ausgeprägt als in den Liebesverhältnissen der beiden Männer: Schlegel, der sich mit selbstgefälligem Zynismus in eine sinnliche Leidenschaft stürzt, die er allsogleich literarisch ausbeutet, und Novalis, der seine Verehrung für ein anmutiges Kind in die höchste poetische und religiöse Anschauung verflüchtigt. Trotzdem aber haben beide doch viel voneinander gehabt, und es würde nicht schwerfallen, im einzelnen den Nachweis zu liefern, daß sie sich gegenseitig in der fruchtbarsten Weise angeregt und gefördert haben. Ein Streit darüber, wer von beiden etwa mehr der Gebende und welcher mehr der Nehmende war, ist müßig.

Ganz anders verhielt es sich, als Novalis den jungen Tieck kennenlernte. Hier fanden sich zwei ganz verwandte Naturen, die völlig ineinander aufgingen und sich einander rückhaltslos hingaben. Sie kamen sogleich am ersten Abend auf Du und Novalis schrieb: »Deine Freundschaft hebt ein neues Buch in meinem Leben an.«

Zwischen geistig regsamen und empfänglichen Männern ist eine zweifache Art der Freundschaftsbeziehung möglich. Es kann eine Verbindung bestehen, die auf einer wirklichen und tiefgreifenden Übereinstimmung der Gesamtpersönlichkeiten beruht, eine geheime und dunkle Sympathie, die die Seelen gleichsam unterirdisch verbindet und die sich nicht völlig analysieren und begründen läßt, ein Band, das nicht nur die Geister, sondern viel mehr noch die Charaktere aneinanderzieht, und das weniger vom Verstand als vom Willen und vom Gemüt geknüpft wurde – mit einem Wort eine Herzensfreundschaft. Es kann sich aber auch bloß um eine Berührung der Intelligenz und Bildung handeln, es kann auch hier ein sehr freundschaftlicher und nutzbringender Verkehr entstehen, aber es ist klar, daß eine solche Freundschaft auf ganz andern Füßen stehen wird. Denn im Grunde sind es nur Aphorismen, die gewechselt, Kolloquien, die abgehalten werden, und der Charakter einer solchen Beziehung ist daher vorwiegend konversationell, dialogisch, dialektisch. Eine Freundschaft der ersten Art wird vor Störungen gesicherter sein, denn innerhalb gleichgestimmter Seelen und Charaktere gibt es keine Rangordnung, während der Verstand, die Bildung und die Fähigkeiten der Menschen sich immer in einem Abstufungsverhältnisse befinden und nie auf gleicher Höhe stehen. Daß Novalis und Tieck in einer Beziehung der ersten Art standen, hat ihre Freundschaft so bedeutsam und wohltätig gemacht; daß Friedrich Schlegel nicht fähig war, ebenso zu empfinden, war sein Fehler, und vielleicht sein größter. Er besaß nicht die unwiderstehliche Dialektik Schleiermachers, die unergründliche Gedankentiefe Hardenbergs, die unerschöpfliche Phantasie Tiecks. Aber er besaß von alledem etwas und dazu die größte geistige Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit, und er wäre daher wie kein zweiter berufen gewesen, zwischen so starken, aber einseitigen Talenten zu vermitteln. Er hat es auch in seiner Art versucht: daß es ihm nicht so völlig und glänzend gelungen ist, als es ihm hätte gelingen können, daran war zuallererst seine verstandesmäßige Auffassung der Freundschaft schuld. Er vergaß immer und immer wieder, daß die Freundschaft kein Komparativbegriff ist, er konnte es nicht lassen, überall Rivalitätsverhältnisse zu sehen: zwischen sich und Tieck, zwischen Tieck und Novalis, zwischen sich und Schleiermacher usf. Die Rivalität erzeugt Selbstsucht und Mißgunst und zerstört das reine Zusammenwirken. Bergbau

Die geologischen Studien in Freiberg und die Tätigkeit an der Weißenfelser Salinendirektion haben Novalis zum Naturphilosophen gemacht. Wie überall, so empfand er auch hier die Poesie seiner Umgebung. Die Oryktognosie war für ihn sowenig wie für Goethe eine trockene Laboratoriumsarbeit, seine Anstellung bei den Salinen war ihm mehr als ein staatliches Administrationsamt. Im »Heinrich von Ofterdingen« läßt er den Alten, der in den Bergen haust, um der Natur recht nahe zu sein, warme Worte über den Bergbau sprechen: »Der Bergbau muß von Gott gesegnet werden! Denn es giebt keine Kunst, die ihre Theilhaber glücklicher und edler machte, die mehr den Glauben an eine himmlische Weisheit und Fügung erweckte und die Unschuld und die Kindlichkeit des Herzens reiner erhielte, als der Bergbau.« Werner, damals eine der ersten Kapazitäten seines Fachs, war ihm das vollkommene Vorbild eines echten Naturforschers. »In große bunte Bilder drängten sich die Wahrnehmungen seiner Sinne: er hörte, sah, tastete und dachte zugleich... er spielte mit den Kräften und Erscheinungen, er wußte, wo und wie er dies und jenes finden konnte.« Lebensverhältnisse

Hardenbergs äußere Verhältnisse waren die denkbar glücklichsten, und nur so war es möglich, daß sein Denken die Züge einer schönen Harmonie trug, während ein abenteuerndes, unsicheres Leben seinem Wesen, das einen Zug ins Problematische hatte, leicht hätte gefährlich werden können. Die »Fragmente« enthalten eine Notiz, die sich zweifellos auf sein eigenes Leben bezieht: »Was fehlt Einem, wenn man brave, rechtliche Aeltern, achtungs- und liebenswerthe Freunde, geistvolle und mannichfache Bekannte, einen unbescholtenen Ruf, eine gefällige Gestalt, conventionelle Lebensart, einen meistens gesunden Körper, angemessene Beschäftigungen, angenehme und nützliche Fertigkeiten, eine heitere Seele, ein mäßiges Auskommen, mannichfaltige Schönheiten der Natur und Kunst um sich her, ein im Ganzen zufriedenes Gewissen – und entweder die Liebe, die Welt und das Familienleben noch vor sich oder die Liebe neben sich, die Welt hinter sich und eine gut gerathene Familie um sich hat? – Ich dächte, dort nichts als fleißigen Muth und geduldiges Vertrauen – hier nichts als Glauben und ein freundlicher Tod.« Persönlichkeit

Versuchen wir uns Hardenbergs Persönlichkeit zu vergegenwärtigen, wie sie uns aus seinen Erlebnissen sowie aus seinen Tagebüchern und Briefen entgegentritt, so merken wir als einen der stärksten und auffallendsten Züge eine seltsame Mischung von Heiterkeit und Tiefsinn: auf der einen Seite ein sonnenklares, serenes Wesen, eine frohe Lebenszuversicht, ein unerschütterlicher Optimismus und Glaube an die Schönheit, Güte und Glücklichkeit des Universums; auf der andern Seite ein selbstquälerischer und schwermütiger Zug, eine wehmütige Sehnsucht nach dem Vergehen, eine mystisch-asketische Liebe zu Krankheit, Tod und den finsteren Mächten des Daseins. Diese beiden heterogenen Elemente lagen indes in Hardenbergs Gemüt nicht nebeneinander, sie haben eine untrennbare Verbindung eingegangen, die sich am vollsten in seinen schönsten Gedichten, den »Geistlichen Liedern«, ausprägt und die das Allercharakteristischste an ihm ist. Er wird hierdurch zum Vertreter eines ganz eigenartigen und seltenen Mystizismus, der gar nichts Grüblerisches und Dumpfes an sich hat, wie der mittelalterliche, ja kaum etwas Tragisches: man könnte ihn im Gegensatz zu der landläufigen Form der Mystik einen naiven oder idyllischen Mystizismus nennen.

Im Umgang muß er einer der liebenswürdigsten und gewinnendsten Menschen gewesen sein, und wir haben schon gesehen, ein wie vorteilhaftes Gegenstück er zu seinem Freunde Friedrich Schlegel abgab. Tieck schreibt von ihm, seine Virtuosität in der Kunst des Umganges sei so groß gewesen, daß geringere Köpfe es niemals wahrgenommen hätten, wie sehr er sie übersah. Das ist wohl das höchste Lob, das man dem Takt und der Umgänglichkeit eines Menschen ausstellen kann. Alles in allem genommen ist er eine der sympathischsten Figuren der deutschen Literatur, in seiner anspruchslosen, hingebenden, durchaus jugendlichen Art am ehesten dem gleichfalls frühverstorbenen Hauff zu vergleichen, den er freilich an Tiefsinn unendlich übertraf. Die Schriften philosophischen Inhalts

Hardenbergs Produktion war zwischen philosophischen und dichterischen Arbeiten geteilt, doch lagen beide Tätigkeiten nicht etwa (wie dies bei den meisten Dichterphilosophen der Fall war) ziemlich getrennt nebeneinander, sondern seine Tendenz ging im Gegenteil auf eine völlige Vereinigung von Poesie und Philosophie; daher tragen auch seine Dichtungen vielfach einen philosophischen Charakter, wie der unvollendete Roman »Heinrich von Ofterdingen«. Doch sind nur die einzeln verstreuten Gedanken und Bemerkungen, die dieser Roman enthält, von größerer philosophischer Bedeutung; dagegen darf man sich nicht verhehlen, daß der Roman als Ganzes undurchsichtig komponiert ist, im Mystischen und Symbolischen erstickt und daher in der vorliegenden Fassung nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ein Torso geblieben ist.

Durchaus philosophischen Charakters sind die beiden Essays »Die Christenheit oder Europa« und »Glaube und Liebe«; ebenso sind »Die Lehrlinge von Saïs«, die öfters als Novellenfragment aufgefaßt werden, das Bruchstück einer naturphilosophischen Abhandlung in novellistischer Form.

Die Hauptquelle für die Kenntnis der Philosophie Hardenbergs sind die »Fragmente«, eine umfangsreiche Aphorismensammlung, welche bunt aneinandergereihte Gedanken über philosophische und wissenschaftliche Themen umfaßt. Ein Teil davon ist im Athenäum unter dem Titel »Blüthenstaub« erschienen. Das Ganze sollte vermutlich als Material zu einem Werk dienen, das Novalis mehrfach »Die Encyklopädie« nennt; es ist anzunehmen, daß der Dichter die aphoristische Form beibehalten wollte und seine Hauptaufgabe in der Anordnung, Sichtung und Ergänzung des Stoffs erblickt hätte. Der Charakter der philosophischen Darstellung

Die Art, wie Novalis philosophierte, paßt durchaus nicht in die Schablone der damaligen Zeit. Ihm war das Philosophieren nicht bloß eine wissenschaftliche Tätigkeit, sondern ebensosehr und in noch weit höherem Maße eine lebendige Kunstübung. Seine Gedanken sind Stimmungen, innere Erlebnisse, problematisch in Form und Inhalt und nur durch die Einheit seiner künstlerischen Individualität verknüpft.

Die fragmentarische Darstellung war nicht die von ihm aus irgendwelchen äußeren Gründen oder aus Bequemlichkeit ergriffene Form, es war die seinem impulsiven, impressionabeln Wesen durchaus angemessene und einzig organische Ausdrucksweise. Sehr treffend schrieb Friedrich Schlegel über ihn: »Er denkt elementarisch. Seine Sätze sind Atome«, und ebenso klar hat auch Novalis selbst das Eigentümliche seines Denkens erkannt, wenn er sagt: »Als Fragment erscheint das Unvollkommene noch am erträglichsten – und also ist die Form der Mittheilung dem zu empfehlen, der noch nicht im Ganzen fertig ist und doch einzelne merkwürdige Ansichten zu geben hat.«

Sein Grundcharakter war die Unvollkommenheit, alles an ihm war nur Anlage, Keim, Entwicklungsansatz. Das wußte der Dichter, und er schrieb in sein Tagebuch: »Ich soll hier nicht vollendet werden« und ein andermal: »Ich soll hier nichts erreichen, ich soll mich in der Blüthe von allem trennen.« In diesem Sinne hat er uns denn auch wirklich nichts anderes gegeben als die Blüte einer Philosophie. Die Kunst als Zentralbegriff

Im Mittelpunkt der Hardenbergschen Philosophie steht die Kunst. Wie Novalis selbst alles, was er betrieb, künstlerisch anfaßte, so erscheint ihm alles, was in der Welt unternommen wird, nur insoweit wertvoll und angemessen, als es unter künstlerischen Gesichtspunkten und mit Künstlerschaft geschieht. Schon das Menschwerden ist eine Kunst. Sittlichkeit und Philosophie, Mathematik und Experiment, Heilkunde und Politik: kurz das ganze Leben ist eine Kunst, und zwar ist hier Kunst nicht im Sinne von Kunstfertigkeit gemeint (in dieser Bedeutung spricht man ja allgemein von Heilkunst, Fechtkunst usw.), sondern Novalis denkt überall an eine Kunsttätigkeit, die von Dichtung, Malerei und Musik nicht wesentlich verschieden ist: überall fordert er Genie, Phantasie und schöpferische Gestaltungskraft. Jeder Mensch, was er auch betreibt, soll ein Dichter sein: der Musiker soll mit Tönen, der Maler mit Farben, der Mechaniker mit Kräften, der Philosoph mit Begriffen, der Fürst mit Völkern und Staaten, der Romantiker mit dem Leben dichten. Die Religion als Zentralbegriff

Alles soll mit Kunst getan werden, daraus folgt für Novalis: alles muß mit Religion getan werden. Alles ist eine Tatsache des Glaubens, alles verlangt Frömmigkeit und Glauben. Vom Glauben hängt die Welt ab. Moral und Philosophie haben ihre Wurzel und ihren ersten Antrieb im Glauben. Auch der magische Idealismus hat seinen Grund und seine Möglichkeit im Glauben. Der Idealstaat der Zukunft wird ein Glaubensstaat sein, der alle Völker und Zonen durch das gemeinsame Band einer Universalreligion vereint. Unter dieser Religiosität, die die Grundlage und Voraussetzung alles höheren geistigen Lebens ist, versteht jedoch Novalis nicht eine bestimmte positive Glaubensüberzeugung, sondern überhaupt das innige und starke Gefühl von der Allgegenwärtigkeit eines göttlichen Wesens. Dieses Gefühl ist unbestimmt und geheimnisvoll, denn es hat seinen dunklen Ursprung in der Grundverfassung unseres Gemüts.

Alles, was wir tun, hat seine Wurzel im Gefühl, »Gefühl ist Alles«: dies ist die Grundansicht Hardenbergs. Sie hat ihre charakteristischste Ausprägung in den »Lehrlingen von Saïs«, wo die Steine sagen: »das Denken ist nur ein Traum des Fühlens«. In dieser Hinsicht gehört Novalis in die Gruppe der mystischen Gefühlsphilosophen, der Hamann und Lavater und ihrer Nachfolger. Universalidealismus

Es liegt in der künstlerischen und religiösen Grundrichtung Hardenbergs, daß seine Philosophie prinzipiell idealistisch gesinnt ist, und zwar in einer so durchgängigen und ausschließlichen Weise, daß sie als Universalidealismus gelten darf. Dieser Universalidealismus hat bei Novalis eine doppelte Pointe. Erstens bedeutet er soviel als: Alles ist Geist, Seele, Leben. Er ist gleichsam die Umkehrung des französischen Materialismus: für Lamettrie war der Mensch eine Maschine, für Novalis ist im Grunde jede Maschine eine Art Mensch. Man kann diese Art Idealismus nicht schärfer aussprechen, als es Novalis in einem Aphorismus der »Fragmente« getan hat: »Alles was wir denken können, denkt selbst.«

Zum zweiten will Hardenbergs Idealismus soviel besagen als: alles hat sein Ideal, dem es unwillkürlich zustrebt und von dem es innerlich getrieben und bewegt wird. Alles wird durch die Idee der Vollkommenheit organisiert. So lebt jede Maschine vom Perpetuum mobile, jeder Mensch von Gott, jeder Staat vom Idealstaat. Evolutionismus

Alles steht zu seinem Ideal in dem Verhältnis zunehmender Annäherung, alles steht unter der Herrschaft des Entwicklungsprinzips. Ja, Novalis ist sogar der Ansicht, es liege in der Natur des Ideals, daß es einmal erreicht und verwirklicht wird. Daher hält er den magischen Idealismus für möglich und neigt sich in der Geschichtsphilosophie Ideen zu, die dem Chiliasmus verwandt sind. Panmagismus

Man hat Hegels System als Panlogismus und (erst in jüngster Zeit) Hebbels Weltanschauung als Pantragismus bezeichnet. In analoger Weise könnte man Hardenbergs Philosophie Panmagismus nennen; denn Novalis sieht überall Wunder und will alles wunderbar erklärt wissen, wobei er freilich unter Wunder und Magie nicht dasselbe versteht wie die Zauberkünstler, die seine Zeit in so lebhafte Aufregung versetzt haben. Das Wunder, das überall schlummert und dessen Kraft, richtig genützt, alles vermag, ist für Novalis der Geist, wo und in welcher Form immer er auftritt. Der Geist ist seiner Natur nach schrankenlos, und es gibt daher keine bestimmten Grenzen seiner Machtmöglichkeiten. Wenn wir heute mit der Hilfe unseres Geistes imstande sind, gewisse Gliedmaßen zu dirigieren, so liegt es nur an uns, ob wir auch einmal fähig sein werden, alle Teile unseres Körpers, die ganze Welt willkürlich in Bewegung zu setzen. Dies ist der Sinn des magischen Idealismus, dessen Wundertaten von unsern heutigen Leistungen nur dem Grade, nicht der Art nach verschieden sind.

Der magische Idealismus hat nur so lange etwas Befremdendes, als man sich an das Wort hält. Eine Weltansicht hängt von dem Standort ab, den der Beschauer einnimmt, und von den Augen, die er im Kopfe hat. Man kann dieselbe Sache in der Tiefe und in der Fläche sehen. In den epochemachenden Leistungen des neunzehnten Jahrhunderts, welche die Vertreter der »naturwissenschaftlichen Weltanschauung« als die Hauptstützen ihrer Lehre anführen, hätte Novalis die vollgültigsten und bedeutsamsten Belege für seine Weltansicht erblickt. Die Beherrschung des Erdballs durch Telegraphie, Telephon und Dampfrad, die Fixierung des Menschen durch Photographie, Phonograph und Kinematograph, die Fortschritte in der Chemie und Medizin, die Erfolge der preußischen Politik und Strategie: dies alles sind Tatsachen, die in der Richtung des magischen Idealismus liegen, und wenn man Novalis richtig versteht, so paßt niemand besser in sein System als ein Bismarck oder ein Edison. Eklektizismus

Es entsprach der künstlerischen Natur Hardenbergs, daß er als Philosoph Eklektiker war. Sein Denken schöpfte aus allen Quellen und wir haben gesehen, wie Fichte und Friedrich Schlegel, Goethe und Schelling, Hamann und Schleiermacher, Galvani und Brown seine Richtung bestimmt haben. Daneben wirkten noch manche andere, z. B. der junge Naturforscher J. W. Ritter, mit dem er befreundet war, und der Holländer F. Hemsterhuis, den er sorgfältig studiert hat. Indes haben diese vielfachen und verschiedenartigen Elemente, aus denen seine Philosophie zusammengesetzt ist, der Einheit seiner Weltanschauung nicht geschadet, sondern eine durchaus organische Verbindung miteinander eingegangen, indem er mit einem sehr glücklichen Instinkt überall das künstlerisch Wertvolle herauszugreifen wußte. Charakteristisch hierfür ist, um nur ein Beispiel anzuführen, sein Verhältnis zu Fichte und Schelling. Das Künstlerische an der Fichteschen Philosophie ist die geniale Erklärung der Welt, die er von der im Dunkeln arbeitenden Einbildungskraft nach Art eines Kunstwerks erzeugt werden läßt. Diese Idee, die die Allmacht der menschlichen Phantasie lehrt, hat Novalis begeistert ergriffen. Indes liegt es in der Natur des Kunstwerks, daß es weniger ist als der Künstler, daß es sich zu diesem verhält wie der Teil zum Ganzen, wie die Kraftleistung zur Kraft, wie das Tote zum Lebendigen. Unter diesem Gesichtspunkt wird die Natur daher notwendig zu einer Angelegenheit zweiter Ordnung degradiert. Mit sicherem poetischen Takt ergreift daher Novalis in der Naturphilosophie die Richtung Schellings, der hier dem Künstler mehr zu sagen hat.

Der Eklektizismus Hardenbergs hat aber nicht bloß künstlerische Motive. Es lag in den philosophischen Intentionen des Zeitalters, ein möglichst lückenloses Gesamtbild des zeitgenössischen Geisteslebens zu konzipieren, ein Plan, den erst Hegel verwirklicht hat, die Romantiker aber schon gefaßt hatten. Auch Novalis schwebte eine solche Enzyklopädie vor, freilich nicht in der systematischen Form Hegels, sondern als Aphorismensammlung. Darstellung und Sprache

Die Darstellung, in der Novalis seine philosophischen Gedanken vorbringt, entspricht dem Inhalt: sie ist sprunghaft, problematisch, intuitiv, oft dunkel. Eine gewisse Mystik der Form scheint er sogar mit Absicht angestrebt zu haben. So sagt er selbst in der Vorrede zu » Glaube und Liebe«: »der mystische Ausdruck ist ein Gedankenreiz mehr. Alle Wahrheit ist uralt. Der Reiz der Neuheit liegt nur in den Variationen des Ausdrucks«, und ein andermal setzt er auseinander, daß doch eigentlich nur die Methode, der Gang, der Prozeß einer Darstellung das Interessante und Angenehme an ihr sei. Am merkwürdigsten und charakteristischsten hat er sich über das Wesen der Sprache in einem originellen kleinen »Monolog« geäußert. Es heißt dort: »Der lächerliche Irrthum ist nur zu bewundern, daß die Leute meinen – sie sprächen um der Dinge willen. Gerade das Eigenthümliche der Sprache, daß sie sich blos um sich selbst bekümmert, weiß keiner... Wenn man den Leuten nur begreiflich machen könnte, daß es mit der Sprache wie mit den mathemathischen Formeln sei – sie machen eine Welt für sich aus – sie spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre wunderbare Natur aus, und eben darum sind sie so ausdrucksvoll.« Das ist gewiß echt künstlerisch gedacht, und Novalis selbst hat seiner Sprache auch immer ihre freie Lebendigkeit und ihren natürlichen Reichtum gelassen, – aber es hat ihn auch verleitet, sich oft in dunkle Allegorien und gekünstelte Parallelismen zu verlieren, die er selbst wohl ganz unklar empfunden hat. Es ist z.B. gewiß nicht mehr als ein bloßes Spielen mit vagen Analogien, wenn er sagt: »Die Kraft ist der unendliche Vocal, der Stoff der Consonant.« Wenn es heißt, »Wasser ist eine nasse Flamme«, so sieht dies einer leeren Geistreichelei schon allzu ähnlich. Ebenso wird es schwerfallen, in dem Satz »der Mann ist lyrisch, die Frau episch, die Ehe dramatisch« einen bestimmten Sinn zu entdecken, obschon es sich nicht leugnen läßt, daß viele Frauen sehr episch und viele Ehen sehr dramatisch sind. Die Beispiele ließen sich noch beliebig vermehren. Indes darf man nicht vergessen, daß es sich hier immer nur um undeutliche und verschobene Bilder und nicht um schiefe Gedanken handelt. Literarische Persönlichkeit

Wir haben am Schlusse der Lebensskizze Hardenbergs seiner biographischen Persönlichkeit gedacht, und es erübrigt nunmehr, noch einen kurzen Blick auf seine literarische Persönlichkeit zu werfen. Beide Charaktere brauchen sich nicht notwendig zu decken, ja es wird fast nie eine völlige Übereinstimmung zwischen ihnen stattfinden. Im täglichen Leben erscheint das Wesen des Schriftstellers unklarer, schwankender, gemischter, denn es ist nicht zu vermeiden, daß der Verkehr mit verschiedenartigen Menschen fortwährend kleinere oder größere Aberrationen in seiner persönlichen Richtung hervorruft, und gerade je höher und reifer eine Persönlichkeit entwickelt ist, desto mehr wird sie versuchen, im geselligen Umgang eine Art mittlerer Proportionale zwischen sich und den andern herzustellen. Sobald dagegen der Dichter oder Philosoph an den Schreibtisch tritt, nimmt sein Wesen einen viel freieren und selbstmächtigeren Charakter an, nun wird er erst er selbst: er ist mit sich allein, und er fühlt die Verpflichtung, möglichst mit sich allein zu bleiben. Und doch ist er auch wieder weniger allein als je, denn er hat gleichsam das Gefühl, als säße er in einem großen Spiegelzimmer, und er weiß sehr wohl, daß es nicht lauter Planspiegel sind, die sein Bild auffangen. Unwillkürlich wird ihn daher das Bestreben leiten, sich eine solche Haltung zu geben, daß möglichst wenige Karikaturen von ihm entstehen, oder doch möglichst ästhetische Karikaturen. Dieser Zustand, in den die öffentliche Wirksamkeit unfehlbar versetzt, wird bei vielen Schriftstellern eine Befangenheit und Unnatürlichkeit erzeugen, die ihre Gedanken zu Boden fallen läßt und ihre Begabung verdunkelt. In denen jedoch, die zu den wahrhaft Berufenen gehören, wird die Wirkung eine entgegengesetzte sein: es wird in ihnen eine Ungezwungenheit, Kraft und Freiheit erwachen, die sie im gewöhnlichen Leben nie besitzen.

Diese Berufung zur künstlerischen oder philosophischen Wirksamkeit ist auch eine Art höherer Gnadenwahl und von mysteriösem Ursprung. Sie äußert sich in dem bestimmten und sichern Gefühl des Künstlers oder Denkers, daß er reden darf und muß, daß er als öffentlicher Sprecher auf einem Posten steht, der ihm gebührt, und daß man wohl über den Wert seiner einzelnen Leistungen streiten kann, niemals aber über seine allgemeine Berechtigung, sich zu einer Vielheit zu äußern. Dieses Gefühl beherrscht ihn oft schon, ehe er noch recht weiß, was er sagen wird, und gibt ihm die größte Sicherheit.

Zu diesen Berufenen gehörte Novalis, und daher sind die Züge, welche er als Schriftsteller trägt, ganz andere als die, welche er im täglichen Verkehr hatte. Seine philosophischen Schriften sind keineswegs naiv, sondern von einer schriftstellerischen Überlegenheit, die mit der des jüngern Schlegel wetteifert; ebensowenig sind sie konziliant, sie tragen zumeist ein fast diktatorisches Gepräge. Aber Novalis durfte sich so äußern, denn er hat philosophiert, nicht bloß um seinen Geist in Bewegung zu setzen, sondern um das auszusprechen, was sein innerstes Gemüt ihm zurief. Hier lag wohl auch der Grund für seine Abneigung gegen die französischen Enzyklopädisten, mit denen er manche Berührung hätte finden können: diese waren voll Geist, aber sie waren eben nur Geist, und man spürte sehr wohl, daß sie von allem, was sie sagten, auch ebenso glänzend das Gegenteil hätten beweisen können. Novalis hätte aber niemals etwas andres sagen können, als er gesagt hat, von ihm darf in einem veränderten Sinne gelten, was von dem König im Uhlandschen Gedicht gesagt wird: »was er schreibt, ist Blut«.

Neben und nach ihm wirkten auch andre hochbegabte romantische Dichter und Schriftsteller, aber in keinem ist der romantische Geist so zu Fleisch und Blut geworden wie in ihm: er ist gleichsam der Archetype der Romantik. Was andre nur in dem und jenem Punkte waren: er war es ganz: als Mensch, als Dichter und als Denker.

Ganze Menschen sind selten in der Geschichte, aber wenn sie erscheinen, dann bleiben sie auch und widerstehen standhaft dem Weltlauf, denn sie sind mehr als eine historische Spezialität, sie sind jeder eine Gattung für sich, die unersetzlich und unauslöschbar ist. Eine solche Erscheinung war Novalis, und darin liegt seine Größe.

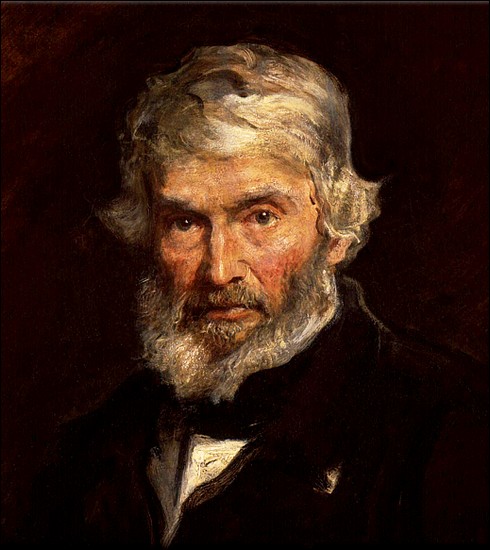

Thomas Carlyle (1795-1881)

Porträt von John Everett Millrais (1877)

ES ist ungemein leicht, Carlyle zu tadeln, und es ist ungemein schwer, ihn zu loben. Wer irgendeine seiner Schriften gelesen hat, ja auch nur die ersten zehn Seiten irgendeiner seiner Schriften, der wird mühelos eine Menge von Schwächen, Fehlern, Mängeln, Unzulänglichkeiten an ihm entdecken können. Er wiederholt sich; er widerspricht sich; er übertreibt; er hat seine Mittel nicht in der Gewalt; er schreibt dunkel und weitschweifig; sein Pathos ist überheizt; sein Tempo ist unsicher; seine Bilder und Gleichnisse sind schief oder gesucht, seine Gedanken sind ungeordnet und barock.

Alle diese Defekte und noch viele andere lassen sich ohne weiteres herausfinden und genau bezeichnen; will man aber ebenso kurz feststellen, welche guten Eigenschaften ihnen gegenüberstehen, so gerät man in Verlegenheit. Wollte man zum Beispiel sagen, daß Carlyle Temperament, Denkschärfe, psychologische Feinfühligkeit, plastische Charakterisierungsgabe besitzt, daß er originell, interessant oder geistreich ist, so wäre damit so gut wie gar nichts über ihn gesagt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß dies alles zutrifft, aber es trifft ihn nicht. Jeder, der ihn kennt, hat das unabweisbare Gefühl, daß mit solchen Worten an das Phänomen Carlyle nicht heranzukommen ist, daß sie vollständig an ihm abgleiten.

Die Verlegenheit beginnt sogar schon in dem Augenblick, wo man angeben soll, in welche literarische Kategorie er überhaupt gehört. Ist er Philosoph, Historiker, Kritiker, Soziologe, Biograph, Ästhetiker, Romancier; ist er dies alles zusammen oder vielleicht auch nichts von alledem? Ja, ist er überhaupt auch nur ein Schriftsteller? Er selber hat diese Frage verneint. »Wenn es etwas gibt«, sagte er, »wofür ich kein besonderes Talent habe, so ist es die Literatur. Hätte man mich gelehrt, die einfachste praktische Tätigkeit auszuüben, so wäre ich ein besserer und glücklicherer Mensch geworden.« Diese Selbstbeurteilung eines Mannes, dessen Bücher heute in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitet sind, mag zunächst überraschen; indes, sobald man näher zusieht, wird man etwas an ihr finden. Wenn man nämlich unter einem Schriftsteller einen Menschen versteht, der die Gabe besitzt, seine Beobachtungen und Empfindungen leicht und glänzend zur Darstellung zu bringen, der gelernt hat, alles, was in ihm ist, gewandt und mühelos herauszusagen, kurz einen Menschen, der besonders gut imstande ist, seine Eindrücke auszudrücken, so war Carlyle ganz gewiß kein Schriftsteller. Die literarische Arbeit war ihm nie etwas anderes als eine Qual, niemand hat mehr unter den Hemmungen und Widerständen des Produzierens gelitten als er. Wenn er von einem Stoff erfüllt war, so fühlte er sich wie unter einer schweren Last wandelnd, er empfand nichts als einen unerträglichen Druck, die Freudigkeit des Gestaltens fehlte ihm vollständig. Und auch das fertige Werk trägt bei ihm noch die Spuren des Kampfes mit der Materie. Der Grundcharakter seines Stils ist eine merkwürdige Verbindung von Lebhaftigkeit und Schwerfälligkeit; es ist eine Ausdrucksweise, bei der man fortwährend im Zweifel ist, ob man sie feurig oder holprig nennen soll, ein Pathos, das unwiderstehlich mitreißt und dennoch immer mühselig mit sich selbst ringt, sich überstürzend, dann wieder hinkend und zurückbleibend, formlos und formell; mit seinen hunderterlei Einschiebungen, Einschränkungen, Rückbeziehungen, plötzlichen Parenthesen, angehängten Nachsätzen und zerreißenden Interjektionen die Verzweiflung vieler Leser; eben hierdurch erhält ja Carlyles Prosa ihren eigenartigen Rhythmus. Wollte man Carlyles Wesensart mit einem einzigen Worte bezeichnen, so könnte man ihn vielleicht, indem man dabei aus Carlyles eigenem Vokabular schöpft, einen Denkerhelden nennen. Carlyle hat die verschiedenen Äußerungen des Heldentums in allen menschlichen Betätigungen aufgesucht und aufgefunden: seine Auffassung war, daß im Grunde jeder wahrhaftige und tüchtige Mensch ein Held sein kann und daß daher die äußere Gestalt des Helden, so wechselnd sie ist, nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Nur eine Form des Heldentums hat er übersehen: den » hero as thinker«; aus einem sehr einfachen Grunde: weil er sie nämlich selbst verkörperte. Indes ist gerade sie die wirksamste und umfassendste von allen. Der Denker ist gewissermaßen der Universalheld, er begreift alle Formen des Heldentums in sich: er ist Prophet, Dichter, Priester, Schriftsteller, Organisator. Sein Einfluß währt am längsten und reicht am tiefsten. Ohne es zu wissen, leben, fühlen und handeln die Menschen nach seinen Vorschriften, obgleich oder vielmehr weil seine Wirksamkeit oft eine geheime, unterirdische ist. Die Gedanken, die Jesus zu einigen einfachen Landleuten sprach, die sie zur Hälfte anzweifelten und zur Hälfte mißverstanden, haben gleichwohl die halbe Erdoberfläche revolutioniert. Die Erfolge der großen Eroberer und Könige sind nichts gegen die Wirkungen, die ein einziger großer Gedanke ausübt. Er springt in die Welt und verbreitet sich langsam und unwiderstehlich mit der Kraft eines Elementarereignisses, einer geologischen Umwälzung: nichts vermag sich ihm in den Weg zu legen, nichts vermag ihn ungeschehen zu machen. Und der Denker ist nicht nur die mächtigste Form des Heldentums, sondern auch die reinste, die menschlich größte; gerade weil er nicht im konkreten Handeln sein Ziel und seine Aufgabe sieht. Jede Handlung hat einen gewissen Grad von Beschränktheit, Blindheit, Ungerechtigkeit zur Voraussetzung: ihr Inhalt ist immer nur eine bestimmte, gegebene, momentane Wahrheit; aber der Denker will die ganze. Er versteht, durchschaut, durchdringt alles, erkennt alles in seiner Berechtigung.

Damit ist aber keineswegs gegeben, daß der Denker in temperamentlosem Indifferentismus alles gelten läßt. Im Gegenteil: jeder echte Denker ist ein leidenschaftlicher Reformator, ja, noch mehr: ein Monomane. Der Ton, in dem er spricht, ist nicht milde und konziliant, sondern rechthaberisch und gewalttätig. Es genügt ihm nicht, seine Wahrheiten für sich gefunden zu haben, er will sie zum Besitz der ganzen Welt machen, sie ihr beibringen, auch gegen ihren Willen. Er trägt Dinge in seinem Herzen, die gebieterisch nach außen drängen, die er jedermann ins Ohr schreien, über jeden Türpfosten schreiben, an jeder Straßenecke plakatieren möchte. Das schöpferische Denken ist eine Leidenschaft, und eine der fruchtbarsten und furchtbarsten.

Durch diese Züge ist Carlyles Schaffen bestimmt. Er fühlt sich nicht als Verfasser von Büchern, die der Belehrung oder Unterhaltung dienen, sondern als Träger einer Mission. Die Form ist ihm gleichgültig. Er wiederholt seine Leitsätze immer wieder, refrainartig, denn er weiß, man muß eine Wahrheit hundertmal sagen, bis ein einziger an sie glaubt. Er ist unmäßig im Lob und im Tadel wie ein grober wohlwollender Schullehrer. Er vermag nur in Majuskeln zu schreiben. Er geht immer zu weit; absichtlich. Aber schließlich: alle echten und tiefen Gefühle sind »übertrieben«, hyperbolisch, hypertrophisch; die Mutterliebe, der Patriotismus, die Geschlechtsliebe: das sind lauter Übertreibungen und gerade dadurch sind sie produktiv; man könnte fast sagen: alle wirklich lebendigen Empfindungen haben Überlebensgröße. Carlyles Technik besteht einfach darin, daß er sich von jeder starken Impression, die er hat, willig fortreißen läßt, bis zu den letzten, äußersten Konsequenzen oder Inkonsequenzen: die Technik aller großen Künstler. Und zudem fehlt es ihm auch nicht an der ausgleichenden Selbstironie. Wenn man genauer achtgibt, kann man ihn bisweilen hinterher über sich selber herzlich lachen hören.

Seine Äußerungen, so subjektiv in der Form, haben das denkbar empfindlichste Gerechtigkeitsgefühl zur Grundlage. Es gibt sicher wenige so objektive Beobachter und Beurteiler wie Carlyle. Es ist ihm vollkommen unmöglich, sich eine Sache für seinen Zweck herzurichten und zurechtzustutzen. Plötzlich fällt ihm mitten in einer Argumentation ein, daß er irgendeinen Umstand außer acht gelassen hat, und dann ist er imstande, die ganze Beweisführung umzukrempeln. Daherkommt es sehr oft vor, daß er sich widerspricht. Aber dies ist nur die natürliche Folge seiner Wahrheitsliebe und seiner Beobachtungsgabe. Er widerspricht lieber sich als den Tatsachen. Diese sind seine alleinige Richtschnur. Denn dieser extreme Idealist und Ideologe ist zugleich der praktischste, nüchternste, sachlichste Wirklichkeitsmensch. Seine Gabe zu sehen ist außerordentlich. Er vermag einen Menschen, ein Buch, eine Landschaft mit drei Worten so zu umreißen, daß wir das Original vor uns zu sehen glauben, obgleich wir zum erstenmal davon hören. Obgleich er immer von gewissen Abstraktionen ausgeht, so schreibt er doch niemals im geringsten abstrakt; er bewegt sich immer in einer greifbaren, tastbaren Welt, ja er hat sogar die Fähigkeit, Ideen so zu beleben, als seien sie wirkliche Menschen, persönliche Freunde oder Gegner. Er besaß selber im höchsten Maße jene Eigenschaft, die er » vision« zu nennen pflegt. Er trifft stets mit unfehlbarer Sicherheit den Kern jeder Sache, einerlei welchem Gebiete sie angehören mag. Es ist dies im Grunde das Wesen der Genialität; in allen Fächern. Sehen, worum es sich handelt, dies genau bezeichnen und alles andere beiseite werfen: auf dieser so einfachen Tätigkeit beruhten alle epochemachenden Fortschritte in der menschlichen Entwicklung, ob es sich nun um einen Erfinder, einen Künstler, einen Staatsmann oder einen Philosophen handelte.

In einem solchen Kopfe muß sich notgedrungen alles ganz von selber zum Weltbilde runden. Tatsachen haben eine unwiderstehliche Affinität zu Tatsachen und fügen sich völlig selbsttätig ineinander. Das erste ist jene geheimnisvolle Gabe der » vision«: man könnte sagen, diese allein ist schon eine vollständige Weltanschauung, ja vielleicht die einzige, die diesen Namen wirklich verdient.

Man kann Carlyles Leben recht wohl ein Heldenleben nennen, in dem Sinne, den er diesem Worte gegeben hat. Ein Leben in Stille und göttlichem Schweigen; nicht glatt und ebenmäßig, sondern rauh und kantig; unartikuliert; voll von Irrtümern, aber frei von Lügen; viele Schwächen lassen sich darin finden, aber nicht eine einzige niedrige Handlung. Ob es ein glückliches Leben gewesen ist, wollen wir nicht fragen, denn es ist zu gut für diese Frage. Es war das Leben eines Menschen, der immer seinen Weg ging, genau den Weg, der ihm innerlich vorbestimmt war. Und schließlich ist dies vielleicht die Definition des menschlichen Glücks.

Thomas Carlyle wurde am 4. Dezember 1795 in Ecclefechan, Distrikt Annandale, Grafschaft Dumfries geboren. Aber die Vorstellungswelt, in die er eintrat, war nicht die des achtzehnten Jahrhunderts, sondern der Reformation, und zwar der puritanischen, aus der John Knox und die Covenanters hervorgegangen sind. Diese Traditionen waren in seiner Heimat mit Zähigkeit festgehalten worden und hatten sich immer tiefer eingelebt; der Bibelglaube hatte sich seine ursprüngliche Reinheit und Strenge bewahrt, der Ritus hielt sich nach wie vor frei von allem äußeren Gepränge und die Gemeinden behielten ihre demokratische Kirchenverfassung. Aus diesem tiefreligiösen Geist, der sich durch Abstammung und Erziehung auf Carlyle übertrug, erklärt sich manches Seltsame in seiner Gedankenbildung und Ausdrucksweise, jene einzigartige Mischung aus modernen Bildungselementen und altertümlichen Ideen und Bildern, die unmittelbar dem Vorstellungskreis der Bibel und des schlichten schottischen Kirchenglaubens entnommen sind. Etwas vom hebräischen Propheten, so wie er der Einbildung seiner Landsleute sich darstellte, war zweifellos in Carlyles Wesensart und mag auch, bewußt oder unbewußt, ihm als Lebensideal vorgeschwebt haben: seine Lehrweise hat gar nichts von der abgeschliffenen, konzilianten Form des modernen Schriftstellers, der nur ungern widerspricht und dessen Ehrgeiz es ist, alles mit möglichst runden Manieren vorzubringen, sondern er gleicht sehr oft einem polternden Landpfarrer, der zu einer störrischen und denkfaulen Bauernversammlung spricht und dessen Predigten Strafgerichte sind. Carlyle gehört dem neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert an oder, wenn man will, dem sechzehnten und siebzehnten; aber das achtzehnte Jahrhundert mit allem, was es hervorgebracht hat, empfand er immer als seinen äußersten Gegensatz: es diente ihm nur dazu, das Falsche erkennen zu lernen und so durch Kontrastwirkung auf die richtige Bahn gelenkt zu werden.

So wenig die Zeit, in der Carlyle geboren wurde, für ihn charakteristisch ist, so sehr ist es das Volk, dem er entstammte. Carlyle ist durch und durch Schotte, und zwar ein Schotte des Tieflands, wo der keltische Einschlag viel geringer ist als bei den Hochschotten, und das niederdeutsche Element sogar stärker als bei den Engländern. Es mag damit zusammenhängen, daß er von allem Anfang an deutschem Geistesleben ein so tiefgehendes Interesse und Verständnis entgegengebracht hat und daß er andererseits in England anfangs so großes Befremden erregte. Seine Schriften bilden denn auch in der Tat bis heute in ihrer Vortragsart sowie in ihrer ganzen Form der Gedankenbewegung ein Unikum in der gesamten englischen Literatur. Obschon er nicht in einem heimatlichen Sonderdialekt schrieb, wie es sein Landsmann Burns getan hat, sondern sich des gewöhnlichen Schriftenglisch bediente, so fällt es doch schwer, ihn einen englischen Autor zu nennen. Und noch unenglischer ist seine ganze Art zu sehen: es ist die widerspruchsvolle, schwer zu entziffernde Natur des Schotten, die seinem Leben und Denken ihr Gepräge gibt, jene merkwürdige Verbindung von Verträumtheit und Lebensklugheit, von launischer Reizbarkeit und robuster Widerstandskraft, von Melancholie und Humor, Eigensinn und Anpassungsfähigkeit, Unzugänglichkeit und Geselligkeit; alles dies findet sich in Carlyle, und oft in jener unheimlichen Vergrößerung, in der geniale Menschen die Eigenschaften ihres Volkes zu verkörpern pflegen. Buckle bezeichnet als den Grundzug des Schotten den Hang zur Deduktion, und etwas davon hat auch Carlyle: indem er immer von einigen großen Prinzipien, innersten Überzeugungen, unmittelbaren seelischen Grunderlebnissen ausgeht; aber man kann dies nicht Spiritualismus nennen, denn das Gegengewicht dazu bildet ein anderer Charakterzug, der ebenso schottisch ist, nämlich ein sehr gesunder Tatsachensinn, eine scharfe und lebhafte Beobachtungsgabe und die Fähigkeit, sich der Wirklichkeit zu akkomodieren. Carlyle ist ungemein zäh und konservativ in Dingen der »Theorie« und ebenso beweglich und fortschrittsfähig in der Anwendung seiner Theorien auf die Praxis; und diese Doppeleigenschaft ist in der Tat die Voraussetzung alles fruchtbaren Denkens.

Und zum Schlusse vergessen wir nicht: Carlyle entstammt einem Volke, dem die Gabe des » second sight«, des zweiten Gesichts zugeschrieben wird. Mag diese Fähigkeit erwiesen sein oder nicht: in einem anderen und höheren Sinne besaß er sie gewiß, denn wenn man Carlyles Wesen und Bedeutung am kürzesten zusammenfassen wollte, so dürfte man vielleicht sagen: er war ein Geisterseher.

Carlyle war das älteste Kind aus der Ehe James Carlyles mit Margarete Aitken. Der Vater war Steinmetz; das Häuschen, in dem die Familie wohnte, war von ihm gebaut. Carlyle schildert ihn als einen schweigsamen, ernsten und ungemein wahrheitsliebenden Mann; doch fehlte es ihm, wenn er sich mündlich oder schriftlich über etwas äußerte, nicht an der Gabe kraftvoller Rede, und die Worte und Gleichnisse, die ihm ungesucht zuströmten, trafen immer den Kern der Sache. Von ihm scheint Carlyle die leidenschaftliche Aufrichtigkeit und die Verläßlichkeit, Tüchtigkeit und Genauigkeit im Arbeiten geerbt zu haben. Er selbst sagte von sich: er wolle seine Bücher so schreiben, wie sein Vater Häuser gebaut habe, und er betrachte sich nur als eine Fortsetzung und einen zweiten Band seines Vaters. Die Mutter, der es vergönnt war, ihren Sohn bis in sein hohes Mannesalter zu begleiten und seine ganze ruhmvolle Entwicklung mitzuerleben, war eine ungewöhnlich gottesfürchtige und kluge Frau, klug nicht durch Bücher oder gelehrten Umgang, sondern durch die natürliche und gesunde Anlage ihres Verstandes und Weltblicks. Sogar das Schreiben erlernte sie erst spät: ihrem Sohn zuliebe, um mit ihm korrespondieren zu können; gleichwohl gelang es ihr überraschend gut, in das Verständnis seiner zum Teil doch recht komplizierten Werke einzudringen; sie las alles, was er zu ihren Lebzeiten schrieb, und macht darüber in ihren Briefen oft sehr treffende Bemerkungen. Sie war sicher derjenige Mensch, den Carlyle am meisten geliebt hat, ihr gegenüber ging er auch am leichtesten aus sich heraus, und der Briefwechsel der beiden ist ein ebenso belehrendes wie rührendes Dokument. Von seinen Geschwistern scheint ihm sein Bruder John der liebste gewesen zu sein; aber er hatte zu allen ein überaus herzliches Verhältnis, denn ein starker Familiensinn gehörte zu den ausgeprägten Charaktereigenschaften aller Carlyles.

In dieser Welt des Glaubens und der Arbeit verbrachte Carlyle seine ersten neun Lebensjahre. Für seine Jugendgeschichte kann sein Roman » Sartor resartus« in vielem als eine Art autobiographische Quelle betrachtet werden, obschon das wenigste darin buchstäblich genau zu nehmen ist. Indes: bei einem bedeutenden Schriftsteller wird alles, was er produziert, mehr oder weniger eine Art Autobiographie sein; denn da er nie etwas schildert, was er nicht in dieser oder jener Form an sich und in sich erlebt hat, so werden alle seine Gedanken und Gestalten unwillkürlich die Züge ihm wohlbekannter Beobachtungen und Schicksale tragen. Wir brauchen uns daher keineswegs bloß an » Sartor« zu halten. So ist zum Beispiel Carlyles Schilderung der Jugendgeschichte Burns' sicher zum Teil ein Abbild seiner eigenen Kindheitsjahre: der wackere Vater, eine Art »stummer Dichter«,die munteren Geschwister, das friedliche und tätige Landleben, die tapfer ertragenen mannigfachen Entbehrungen, die gemeinsamen biblischen Erbauungsstunden und noch vieles andere; wie denn auch weiterhin für die Darstellung der Universitätsjahre Johnsons die eigene Studienzeit das Modell abgegeben haben mag.

Es hatte sich bald herausgestellt, daß Carlyle für das Lernen sehr begabt war, und so beschlossen denn die Eltern, aus ihm den üblichen Theologen zu machen. Er kam im Jahre 1804 auf die Schule zu Annan, wo er aber nicht besonders viel profitiert zu haben scheint. Der Unterricht bestand mehr in Prügeln und im Eindrillen toter Daten als in der Vermittlung wirklichen Bildungsstoffes. Im » Sartor« sagt Carlyle von den Professoren des Gymnasiums in »Hinterschlag«, das in vielem der Schule in Annan nachgebildet ist: »Sie wußten von der Syntax das Nötige; und von der menschlichen Seele im wesentlichen dies: daß man auf sie durch Vermittlung der Muskelhülle einwirken könne, und zwar unter Anwendung von Birkenruten«. Er war ein verträumtes und scheues Kind und daher der Gegenstand der Neckerei seiner Kameraden, und so war er denn froh genug, als er mit vierzehn Jahren die Universität in Edinburgh beziehen konnte.

Indes, auch diese Zeit war ziemlich freudlos. Edinburgh war damals eine sehr ärmliche Universität. Von dem fröhlichen Studententreiben deutscher Hochschulsitze oder der Eleganz englischer Universitätsstädte fand sich dort nichts. Die Schüler lebten sehr eingezogen und dürftig in ihren Mietsstuben, ihre Nahrung bestand in regelmäßigen Sendungen von Butter, Hafermehl oder, wenn es hoch kam, Eiern, die sie aus der Heimat empfingen. Im Frühjahr und Sommer war die Universität bezeichnenderweise überhaupt geschlossen, weil die meisten Hörer zu Hause bei den Feldarbeiten benötigt wurden. Die Reise vom Heimatsdorf wurde in der Regel zu Fuß zurückgelegt. Von den Kollegien befriedigte Carlyle nur das mathematische. Die klassischen Sprachen lernte er ziemlich gut lesen. Homer und Tacitus erregten seine Bewunderung, Horaz dagegen fand er egoistisch und frivol, und Cicero erschien ihm als eine »windige Persönlichkeit«. In diesen wenigen Urteilen, die uns aus jener Zeit aufbewahrt sind, entdecken wir bereits einige Grundlinien der Carlyleschen Weltanschauung; sie überraschen, wenn man bedenkt, in wie jugendlichem Alter sie gefällt wurden und daß damals Cicero als Philosoph und Prosaist ein kanonisches Ansehen genoß und Horaz als das Urbild eines großen Dichters galt. Es ist der gesunde Sinn für Tatsachen, Carlyles Haupt- und Grundeigenschaft, der sich hierin bereits ausspricht und ihn die knappe, präzise, sachliche Darstellung eines Tacitus und die ursprüngliche, ungesuchte Gegenständlichkeit eines Homer bevorzugen läßt. Aus derselben Wurzel entsprang wohl auch seine große Vorliebe für Geometrie, die zunächst befremden mag, da seine späteren Studien eine ganz andere Richtung genommen haben. Es ist jedoch merkwürdig, daß fast alle großen Denker der neueren Zeit von mathematischen und naturwissenschaftlichen Arbeiten ihren Ausgang genommen haben: wir brauchen uns bloß an Namen wie Bacon, Descartes, Spinoza, Leibniz oder Kant zu erinnern; es scheint, daß ein derartiger Entwicklungsgang in der Struktur des modernen Denkens tief begründet ist. Carlyles überhaupt erste Veröffentlichung in Buchform war eine Übersetzung von Legendres » Eléments de géométrie« mit Anmerkungen und Zusätzen und einer Einleitung über Proportionen, die in Fachkreisen allgemeine Anerkennung fand; und noch in seinem Testament an die Edinburgher Universität bestimmte Carlyle ein besonderes Stipendium für gute Leistungen in der Mathematik, denn dies sei allemal »ein Zeichen nicht nur von anhaltendem Fleiß, sondern auch von klarem, methodischem Verstande« und verspreche viel für alle Arten von Künsten und Studien.

Mit seinen Kameraden stand er sich in Edinburgh besser als in Annan; es waren manche junge Leute von scharfer Auffassungsgabe und liebenswürdigem Charakter darunter, und alle, mit denen er in nähere Berührung kam, erkannten seine geistige Überlegenheit. Man diskutierte lebhaft und viel, vor allem natürlich über die Fragen, die damals alle Welt bewegten: die Napoleonischen Kriege mit den mannigfachen politischen und sozialen Umwälzungen, die sie im Gefolge hatten; aber auch die Neuerscheinungen der Literatur, vor allem Byron und Scott, traten in den Gesichtskreis des Interesses. Carlyle hatte wegen seines geistvoll-sarkastischen Wesens den Spitznamen »Dean«, eine Anspielung auf Jonathan Swift. Ironische Schärfe ist ihm auch später stets zu Gebote gestanden, sie war ihm aber immer nur ein Mittel der Belehrung, niemals Selbstzweck, und ein Satiriker im landläufigen Sinne ist er niemals gewesen.

Nun war es aber Zeit, ans Geldverdienen zu denken, und so kam Carlyle, noch nicht ganz zwanzigjährig, als Lehrer der Mathematik nach Annan. Seinen Beruf erfüllte er gewissenhaft, denn er war von der »Heiligkeit der Arbeit« zu sehr überzeugt, als daß er irgendeine einmal übernommene Aufgabe je in seinem Leben vernachlässigt hätte; aber er fühlte sich keineswegs glücklich. Nach zwei Jahren erhielt er eine Berufung als Schulleiter nach Kirkcaldy. Auch dort blieb er nur zwei Jahre; aber die beiden Stellungen waren für damalige Verhältnisse anständig bezahlt, und so hatten diese vier pädagogischen Lehrjahre wenigstens den Vorteil, daß sie ihm für einige Zeit ökonomische Unabhängigkeit verschafften und es ihm ermöglichten, seinen Lieblingsbruder John, den er stets in aufopferndster Weise unterstützte, Medizin studieren zu lassen.

So eintönig diese Zeit auch war, sie sollte ihm doch zwei Erlebnisse bringen, die für seine spätere Entwicklung von großer Bedeutung waren: die Bekanntschaft mit der deutschen Literatur und mit Irving. Er las Goethe, Schiller, Novalis, Jean Paul und erkannte hier sogleich eine ganz neue Gedanken- und Gestaltenwelt, von der englischen himmelweit entfernt und ihr himmelweit überlegen, und er beschloß, diese neuen Werte seinen Landsleuten zu erschließen. Er begann mit einer Übersetzung des » Wilhelm Meister«, den er mit sicherem Instinkt als das Zentralphänomen dieser ganzen geistigen Bewegung erfaßt hatte. Seine Studien trieben ihn immer tiefer, und so wurde er bald der begeistertste und wohl auch der genaueste Kenner der deutschen Literatur, den es im damaligen England gab. Die Frucht dieser Arbeiten war eine Reihe meisterhafter Essays über neuere deutsche Dichtung und Philosophie; und nicht allein dies: seine ganze Produktion wurde neu orientiert und vertieft und bekam von da an jenes originale Gepräge, das ihn zu einem vielbestaunten und vielbefeindeten Kuriosum in seinem Lande gemacht hat.

In Kirkcaldy befand sich noch eine zweite Schule; ihr Leiter war Edward Irving, in dem Carlyle seinen ersten intimen Freund fand. Er kam als Konkurrent, aber die beiden jungen Männer traten sogleich in eine herzliche Beziehung. Irving war damals noch ebenso unbekannt wie Carlyle. Sein Aufstieg zum Ruhme sollte sich rascher vollziehen als der Carlyles, aber auch viel früher enden. Irvings Lebenslauf ist nicht ohne eine gewisse Tragik. Als er wenige Jahre später nach London kam, hatte er mit seinen Predigten einen derartigen Erfolg, daß er zur großen Saisonberühmtheit wurde. Herzoginnen drängten sich zur Kirche, Männer wie Brougham, Canning und Makintosh ließen Plätze belegen, er war eine Zeitlang » lion«. Aber das Interesse war eine bloße Modelaune der blasierten Londoner Gesellschaft gewesen, nicht tiefer gehend als die Huldigungen für einen Schauspieler oder Violinvirtuosen: nach kurzer Zeit war Irving wieder vergessen. Aber er konnte sich nicht mehr in die alte Rolle zurückfinden, die zahlreiche begeisterte Anhängerschaft hatte in ihm den Prophetenwahn gezüchtet, und er begann eine eigene Sekte zu gründen, die alsbald in die abstrusesten Verirrungen ausartete, in Glossolalie, Visionen und anderen Hokuspokus. Anfeindungen, Kirchenverbote und fortgesetzte Aufregungen steigerten das reizbare Temperament Irvings bis zu einer Art religiösen Wahnsinns, und er starb schon 1834 unter den betrüblichsten Umständen. Damals aber, in Kirkcaldy, war er mit seinem lebhaften warmen Naturell und seiner unbedingten Ehrlichkeit in Glaubensdingen der wünschenswerteste und förderlichste Freund, den Carlyle in seiner damaligen Verfassung finden konnte. Dieser war schon seit längerer Zeit von quälenden Gewissensfragen heimgesucht, die ihm das Festhalten an der theologischen Laufbahn immer unmöglicher erscheinen ließen. Die Erweiterung des Gesichtskreises, die er durch das Studium der neueren englischen, französischen und deutschen Literatur und die Beschäftigung mit den exakten Wissenschaften erfahren hatte, ließ in ihm die schwerwiegendsten Bedenken gegen die überlieferte Kirchenlehre erwachen. Die Lektüre Gibbons, die in jene Zeit fällt, hatte ihn noch hierin bestärkt. Er war nicht der Mann, solche Zweifel beiseite zu schieben, wie es damals die meisten Gebildeten taten, und hier gewährten ihm die offenen und rückhaltlosen Aussprachen mit Irving eine große Erleichterung. Aber eine völlige Befreiung vermochten sie ihm nicht zu verschaffen, die konnte naturgemäß nur durch ihn selbst kommen.

Zu diesen seelischen Indispositionen traten auch körperliche. Damals bekam er zum erstenmal seine dyspeptischen Zustände, die ihn sein ganzes Leben lang nicht völlig verlassen sollten. Sie waren manchmal sehr schmerzhaft, so daß er sie mit dem Nagen einer Ratte verglich, doch ließen sie, zumal in späteren Jahren, infolge rationeller Körperbewegung und Diät erheblich nach. Als Krankheit waren sie vermutlich nie besonders ernst zu nehmen, obschon sich Carlyle in vielen Briefen in den bittersten Worten über sie beschwert. Aber so heroisch er im Ertragen seelischer Leiden war, so gehörte er doch nicht zu jenen Menschen, welche körperlichen Attacken mit Ruhe standzuhalten vermögen. Wir dürfen daher wohl auf seine Klagen kein allzu großes Gewicht legen, obschon die Sache sicher oft mehr als lästig war. Trotzdem kann die Tatsache seiner Dyspepsie nicht leicht unterschätzt werden. Denn sie hat vermutlich auf seine Geistesrichtung einen bedeutenden Einfluß gehabt. Wir sind hoffentlich heutzutage über das Vorurteil hinaus, in den physiologischen Umständen eines Menschen bloße Äußerlichkeiten und Nebensächlichkeiten zu erblicken. Nur oberflächliche Köpfe werden Untersuchungen über solche Dinge oberflächlich finden. Es ist keineswegs bloß das Gehirn, das philosophiert, sondern ebensosehr der Blutkreislauf, die Verdauung, der ganze Stoffwechsel. Es ist durchaus möglich, daß Schopenhauer ohne seine habituelle Obstipation kein Pessimist geworden wäre. Und was Carlyle angeht, so erstreckt sich die Nachwirkung seiner Dyspepsie geradezu bis auf seinen Stil. Das soll selbstverständlich keinen Einwand gegen seine Schreibweise bedeuten, deren Reiz gerade zum großen Teil in dieser ihrer Charaktereigentümlichkeit besteht, die man vielleicht als schwerfällige Peristaltik bezeichnen könnte.

Schließlich fällt in jene Zeit auch Carlyles erstes Liebesabenteuer, wenn man es so nennen darf. Es war eine schwärmerische Beziehung zu Miß Margarete Gordon, einem liebenswürdigen und gebildeten jungen Mädchen; der Verkehr ist jedoch über die allerersten Stadien nicht hinausgekommen. An etwas Ernsthaftes haben wohl beide Teile niemals gedacht; die Sache verdient aber eine kurze Erwähnung, weil jene junge Dame das Urbild der Blumine im » Sartor resartus« ist. Die Frauen haben überhaupt in Carlyles Leben nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt: er hat in ihnen nie mehr gesehen als einen angenehmen Schmuck des Lebens oder eine anmutige kleine Erholung von der Arbeit, und einer wirklichen erotischen Leidenschaft war er wohl vermöge seiner ganzen Charakteranlage überhaupt nicht fähig. Das Problem der Geschlechter ist vielleicht das einzige, das sich in keiner seiner Schriften behandelt findet. Er spricht wohl bisweilen von »Liebe«, aber man hat nicht den Eindruck, daß er darunter etwas versteht, das von der Zärtlichkeit oder Verehrung, die man für eine Mutter, eine Schwester oder einen Freund empfindet, im innersten Wesen verschieden ist. Da auch Daten über erotische Erschütterungen irgendwelcher Art in seiner Lebensgeschichte nicht zu finden sind, so werden wir wohl nicht fehlgehen, wenn wir annehmen, daß diese Seite des menschlichen Wesens bei ihm ebenso schwach entwickelt war wie bei so vielen großen Denkern. Wie und warum er den Widerspruch beging, trotzdem zu heiraten und nicht lieber unverehelicht zu bleiben, wie es fast alle bedeutenden Philosophen von Heraklit bis Nietzsche gewesen sind, darauf werden wir noch zurückkommen.

Im Jahre 1818 verließ Carlyle fast gleichzeitig mit Irving Kirkcaldy; beide hatten die »Schulmeisterei« satt. Carlyle begab sich nach Edinburgh zurück, um Rechtsstudien zu betreiben, denn mit der Theologie hatte er, nicht ohne Widerstand seiner Eltern, endgültig gebrochen. Aber es wurde auch aus der Jurisprudenz nicht viel. Immer mehr erkannte er, daß der einzige Beruf, der seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprach, der des Schriftstellers war. Aber wenn er damit hätte auskömmlich leben und sich Anerkennung verschaffen können, hätten entweder die damaligen literarischen Zustände in England oder sein Talent und sein Charakter anders beschaffen sein müssen. Es standen ihm große Anstrengungen und Enttäuschungen bevor, aber es war doch schon ein Gewinn, daß er sich über seine Stellung und Bestimmung in der Welt, wenn auch nur in allgemeinen unbestimmten Umrissen, klar geworden war; und daß er keinen leichten Lebensweg eingeschlagen habe, dessen war er sich wohl bewußt. Sein Lebensmotto, schrieb er an seine Mutter, sei von nun an das Wort d'Alemberts: »Wahrheit, Freiheit und Armut«.

In diese Zeit fallen Carlyles erste Veröffentlichungen. Es sind eine Reihe von Beiträgen zu Brewsters Enzyklopädie, kurze Monographien über historische, literarische und geographische Gegenstände. Obgleich seine Artikel die anerkannt besten in dem übrigens ziemlich schwachen Werk waren, so konnte ihn natürlich eine solche kompilatorische Tätigkeit nicht befriedigen, und er hat später sehr geringschätzig über diese Arbeiten gesprochen. Seine ganze geistige Entwicklung näherte sich überhaupt jetzt einer gefährlichen Krise, die in dem Zustande der damaligen Kultur, seinem bisherigen Bildungsgang und seiner persönlichen Charakteranlage aufs tiefste begründet ist.

Es war ihm gelungen, sich im Laufe der Jahre eine ungewöhnlich genaue und umfassende Kenntnis der poetischen und wissenschaftlichen Literatur seiner Zeit anzueignen. Aber die Resultate, die er hieraus gewann, vermochten ihn nicht zu einer beruhigenden Weltanschauung zu führen. Auf der einen Seite stand die in Formeln und Riten erstarrte, nur noch gewohnheitsmäßig geübte Religiosität, der kritiklose Glaube an Dogmen und biblische Geschichten, die längst unglaubwürdig geworden waren, auf der anderen Seite Skepsis, Atheismus, Utilitarismus, Materialismus, schrankenloser Individualismus: lauter Theorien, die den Menschen, die Natur, den Staat, die Gesellschaft, das ganze Weltall in einen toten Mechanismus aufzulösen drohten und gegen deren Glaubwürdigkeit sich seine innerste Natur sträubte. So befand er sich in einem quälenden Dilemma: jenen alten Glaubenssätzen, die die Kirche bot, widersprach sein Verstand, und jenen neuen Lehren, die alles in einen trostlosen Atomismus verwandelten, widersprach sein Herz; ein Drittes schien es aber nicht zu geben. Der Engländer half sich in diesen Dingen von jeher mit dem bequemen Auskunftsmittel einer sauberen Zweiteilung: am Sonntag glaubt er an Gott und die Biblische Geschichte und an Werktagen an die Physik und den Börsenbericht, er vertauscht einen Tag in der Woche sein Hauptbuch mit der Bibel und hat so der Religiosität und dem gesunden Menschenverstand in gleicher Weise Genüge getan. Für Carlyle jedoch war ein solcher billiger Ausgleich unmöglich. Er empfand das Leben als eine Einheit; es galt, diese Einheit zu finden oder völlig zu verzweifeln. Eine Weltanschauung mit doppeltem Boden, wie sie das ganze achtzehnte Jahrhundert besaß und wie sie selbst einem so scharfen und unerbittlichen Denker wie Kant keine Schwierigkeiten bot, war für ihn überhaupt keine Weltanschauung. So drückte ihn denn die Erkenntnis, daß die Welt nichts sei als eine »enorme, tote, unermeßliche Dampfmaschine«, vollständig zu Boden. Er befand sich damals in Stimmungen, in denen er allen Ernstes an Selbstmord dachte. Es war jene Epoche völliger Ratlosigkeit und nihilistischer Verzweiflung, die wir im Leben fast aller großen geistigen Potenzen vorfinden. Es ist die Übergangszeit, in der der werdende Geist sich einerseits nicht mehr rein aufnehmend zu verhalten vermag und andererseits doch noch nicht die klaren Richtlinien einer kommenden Produktivität gefunden hat. Man hat bereits den geschärften Blick für die Widersprüchlichkeit, Unvollkommenheit, ja Sinnlosigkeit so vieler Dinge und Beziehungen des Daseins, und man hat noch nicht das, was allein diesem Pessimismus und der hohen Reizbarkeit, die die Vorbedingung alles genialen Schaffens bildet, die Waage zu halten vermag: das klare und sichere Bewußtsein einer Aufgabe.

In solchen äußerlich und innerlich traurigen Lebensumständen befand sich Carlyle die nächsten drei Jahre in Edinburgh, die wahrscheinlich die unglücklichsten seines Lebens waren, bis im Sommer 1821 eine Art Wendung eintrat, die er selbst in seinen Lebenserinnerungen als seine »Bekehrung« bezeichnet. Zugleich hat er bezeugt, daß die einzige Stelle im » Sartor resartus«, die für seine Lebensgeschichte als authentisch betrachtet werden darf, eben jene ist, die von der Bekehrung des Helden handelt. Dieser erzählt, daß ihm, als er eines Tages, von seinen Zweifeln gepeinigt, ruhelos durch die Straßen irrte, eine plötzliche Erleuchtung kam: »Mit einem Male stieg ein Gedanke in mir auf und fragte mich: Wovor fürchtest du dich eigentlich? Warum willst du ewig klagen und jammern und zitternd und furchtsam wie ein Feigling umherschleichen? Verächtlicher Zweifüßler! Was ist die Summe des Schlimmsten, das dich treffen kann? Tod? Wohlan denn, Tod; und sage auch die Qualen Tophets und alles dessen, was der Mensch oder der Teufel gegen dich tun kann oder will! Hast du kein Herz? Kannst du nicht alles, was es auch sei, erdulden und als ein Kind der Freiheit, obschon ausgestoßen, Tophet selbst unter die Füße treten, während es dich verzehrt? So laß es denn kommen! Ich will ihm begegnen und ihm Trotz bieten. Und während ich dies dachte, rauschte es wie ein feuriger Strom über meine ganze Seele, und ich schüttelte die niedrige Furcht auf immer ab. Ich war stark in ungeahnter Stärke: ein Geist; fast ein Gott. Von dieser Zeit an war die Natur meines Elends eine andere.«