RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

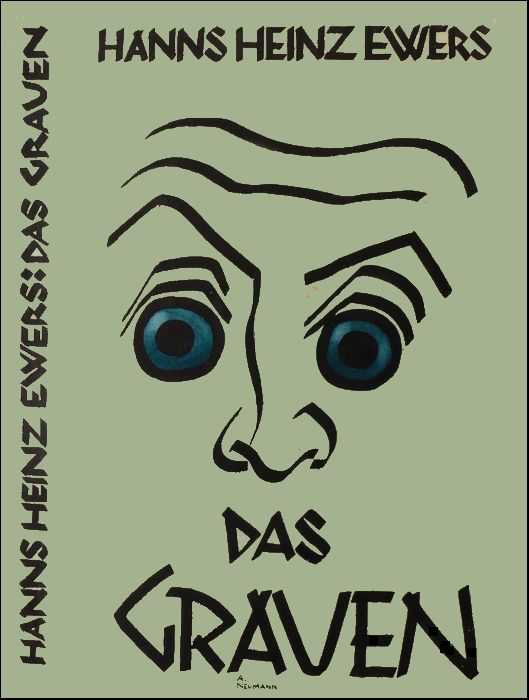

Schutzumschlag. Vermutlich für die Ausgabe von 1907.

Wer weit verreist, wird oftmals Dinge schauen,

Fernab von allem, was er sonst gedacht.

Erzählt er dann, so wird ihm niemand trauen

Und als ein Lügner sieht er sich verlacht;

Denn darauf will nur dummer Pöbel bauen,

Was sich ihm sichtbar und handgreiflich macht

Drum weiss ich wohl: den Leuten ohn' Erfahrung

Gibt meine Mär nur wenig Glaubensnahrung.

Doch wenig oder viel — — mir liegt mit nichten

An dummen Volks unwissendem Geschrei — —

—Ariosto, Orlando Furioso, Ges. VII. 1 ff.

Das erste Mal: vor fünf Wochen bei der Corrida, als der schwarze Stier von Miura den kleinen Quinito durch den Arm stiess — —

Und wieder am nächsten Sonntage und am folgenden — — bei jedem Stierkampfe traf ich ihn. Ich sass vorne, unten in der ersten Reihe, um Aufnahmen zu machen; sein Abonnementsplatz war neben dem meinen. Ein kleiner Mann, in rundem Hütchen und schwarzem englischen Pfaffenrock. Blass, bartlos, eine goldene Brille auf der Nase. Und noch etwas: ihm fehlten die Augenwimpern.

Gleich wurde ich aufmerksam auf ihn. Als der erste Stier den braunen Klepper auf die Hörner nahm und der lange Picador schwerfällig herabfiel. Als die Schindmähre mühsam vom Boden aufsprang, davontrabte mit aufgerissenem Leibe, hineintrat, mit den Beinen sich verwickelte in die eigenen blutigen Eingeweide, die lang herunterhingen und über den Sand schleiften. Da hörte ich neben mir einen leichten Seufzer — so einen Seufzer — — der Befriedigung.

Wir sassen den Nachmittag zusammen, sprachen aber kein Wort. Das hübsche Spiel der Banderilleros interessierte ihn wenig. Aber wenn der Espada seine Klinge dem Stier in den Nacken stiess, dass der Griff wie ein Kreuz sich über den mächtigen Hörnern erhob, dann griff er mit den Händen nach der Rampe, bog sich weit hinüber. Und die Garocha — das war ihm die Hauptsache. Wenn das Blut in armdickem Strahle aus der Brust des Gaules herausspritzte, oder wenn ein Chulo dem tödlich verwundeten Tiere mit dem kurzen Dolche den Gnadenstoss in das Hirn gab, wenn der rasende Stier die Pferdekadaver in der Arena zerfetzte, mit den Hörnern in den Leibern herumwühlte — — — dann rieb sich dieser Mann leise die Hände.

Einmal fragte ich ihn:

»Sie sind ein warmer Anhänger des Stierkampfes — — ein Afficonado?«

Er nickte, aber sprach kein Wort; er wollte im Schauen nicht gestört sein.

— — Granada ist nicht so gross, so erfuhr ich bald seinen Namen. Er war der Geistliche der kleinen englischen Kolonie; seine Landsleute nannten ihn stets den »Popen«. Man nahm ihn augenscheinlich nicht für voll, niemand verkehrte mit ihm.

An einem Mittwoch besuchte ich den Hahnenkampf. Ein kleines Amphitheater, kreisrund, mit aufsteigenden Bänken. In der Mitte die Arena, gerade unter dem Oberlicht. Pöbelgeruch, Kreischen und Speien — — — es gehört ein Entschluss dazu, da hineinzugehen. Zwei Hähne werden hineingebracht, sie sehen aus wie Hühner, da man Kamm und Schwanzfedern ihnen abgeschnitten. Sie werden gewogen, dann aus den Käfigen genommen. Und sie fahren aufeinander los, ohne Besinnen. Die Federn stäuben umher: immer wieder fliegen die beiden Tiere aufeinander, zerfleischen sich mit den Schnäbeln und Sporen — — ohne einen Laut. Nur das Menschenvieh ringsumher johlt und schreit, wettet und lärmt. Ah, der Gelbe hat dem Weissen ein Auge ausgehackt, pickt es vom Boden auf und frisst es! Die Köpfe und Hälse der Tiere, längst zerpflückt, wiegen sich wie rote Schlangen auf den Leibern. Keinen Augenblick lassen sie voneinander, purpurn färben sich die Federn; kaum erkennt man die Formen mehr, wie zwei blutige Klumpen zerhacken sich die Vögel. Der Gelbe hat beide Augen verloren, er hackt blind in der Luft herum und in jeder Sekunde fährt der Schnabel des andern scharf auf seinen Kopf. Endlich sinkt er um; ohne Widerstand, ohne einen Schmerzensschrei erlaubt er dem Feinde, sein Werk zu vollenden. Das geht nicht so rasch; fünf, sechs Minuten noch gebraucht der Weisse dazu, selbst von hundert Sporenhieben und Bissen zu Tode ermattet.

Da sitzen sie herum, meinesgleichen, lachen über die ohnmächtigen Schnabelhiebe des Siegers, rufen ihm zu und zählen jeden neuen Biss — — der Wetten wegen.

Endlich! Dreissig Minuten, die vorgeschriebene Zeit, sind vorbei, der Kampf zu Ende. Ein Kerl erhebt sich, der Besitzer des siegenden Hahnes, hohnlachend schlägt er mit seinem Knüppel das Tier des Gegners tot: das ist sein Vorrecht. Und man nimmt die Tiere, wäscht sie an der Pumpe und zählt die Wunden — — der Wetten wegen.

Da legt sich eine Hand auf meine Schulter.

»Wie geht's?« fragte der Pope. Seine wimperlosen Wasseraugen lächeln zufrieden hinter den breiten Gläsern.

»Nicht wahr, das gefällt Ihnen?« fährt er fort.

Ich wusste im Augenblick nicht, meinte er das im Ernst? Seine Frage schien mir so masslos beleidigend, dass ich ihn anstarrte, ohne eine Antwort zu geben.

Aber er missverstand mein Schweigen, nahm es für Zustimmung; so überzeugt war er.

»Ja,« sagte er ruhig und ganz langsam, »es ist ein Genuss.«

Wir wurden auseinander gedrängt, man brachte neue Hähne in die Arena.

— — An dem Abende war ich beim englischen Konsul zum Tee geladen. Ich war pünktlich, der erste der Gäste.

Ich begrüsste ihn und seine alte Mutter, da rief er:

»Ich bin froh, dass Sie so früh kommen, ich möchte ein paar Worte mit Ihnen sprechen.«

»Ich stehe ganz zur Verfügung«, lachte ich.

Der Konsul zog mir einen Schaukelstuhl heran, dann sagte er merkwürdig ernst:

»Ich bin weit davon entfernt, Ihnen Vorschriften zu machen, lieber Herr! Aber wenn Sie die Absicht haben sollten, länger hier zu bleiben und in der Gesellschaft, nicht nur in der englischen Kolonie zu verkehren, so möchte ich Ihnen einen freundschaftlichen Rat geben.«

Ich war gespannt, wo er hinaus wollte.

»Und der wäre?« fragte ich.

»Sie sind öfters mit unserem Geistlichen gesehen worden — —« fuhr er fort.

»Verzeihung!« unterbrach ich ihn. »Ich kenne ihn sehr wenig. Heute nachmittag hat er zum erstenmal einige Worte mit mir gewechselt.«

»Um so besser!« erwiderte der Konsul. »Ich möchte Ihnen also raten, diesen Verkehr, wenigstens öffentlich, so viel wie möglich zu meiden.«

»Ich danke Ihnen, Herr Konsul«, sagte ich. »Ist es indiskret, nach den Gründen zu fragen?«

»Ich bin Ihnen wohl eine Erklärung schuldig,« antwortete er, »obwohl ich nicht weiss, ob sie Sie befriedigen wird. Der Pope — Sie wissen, dass man ihm diesen Spitznamen gab?«

Ich nickte.

»Nun gut«, fuhr er fort, »der Pope ist einmal in der Gesellschaft verfehmt. Er besucht regelmässig die Stierkämpfe, — — das ginge noch — — verabsäumt nicht einen einzigen Hahnenkampf, kurz, er hat Passionen, die ihn in der Tat unter Europäern unmöglich machen.«

»Aber, Herr Konsul,« rief ich, »wenn man ihn deshalb so sehr verurteilt, aus welchem Grunde lässt man ihn dann in seinem, doch gewiss ehrenvollen Amte?«

»Immerhin — er ist ein Reverend«, sagte die alte Dame.

»Und dazu kommt,« bestätigte der Konsul, »dass er niemals seit den zwanzig Jahren, die er hier am Orte ist, auch nur den leisesten greifbaren Grund zur Klage gegeben hat. Endlich ist die Stelle des Geistlichen unserer winzigen Gemeinde die schlechtbezahlteste auf dem ganzen Kontinent — — wir würden so leicht keinen Ersatz finden.«

»So sind Sie also mit seinen Predigten doch zufrieden,« wandte ich mich an die Mutter des Konsuls und gab mir Mühe, ein etwas malitiöses Lächeln möglichst zu unterdrücken.

Die alte Dame richtete sich im Sessel auf.

»Ich würde ihm nie erlauben, auch nur ein einziges eigenes Wort in der Kirche zu sprechen«, sagte sie sehr bestimmt. »Er liest Sonntag für Sonntag einen Text aus Dean Harleys Predigtbuch.«

Die Antwort verwirrte mich etwas, ich schwieg.

»Übrigens«, begann der Konsul wieder, »wäre es ungerecht, nicht auch eine gute Seite des Popen zu erwähnen. Er hat ein nicht unbeträchtliches Vermögen, dessen Renten er ausschliesslich zu wohltätigen Zwecken verausgabt, während er selbst, von seinen unglücklichen Passionen abgesehen, ausserordentlich bescheiden, ja dürftig lebt.«

»Eine nette Wohltätigkeit!« unterbrach ihn seine Mutter. »Wen unterstützt er denn? Verwundete Toreadores und ihre Familien, oder gar die Opfer einer Salsa.«

»Einer — was?« fragte ich.

»Meine Mutter spricht von einer ›Salsa de Tomates‹.« erläuterte der Konsul.

»Einer — — Tomatensauce?« wiederholte ich. »Der Pope unterstützt die — — Opfer einer Tomatensauce?«

Der Konsul lachte kurz auf. Dann sagte er sehr ernst.

»Sie haben nie von einer solchen Salsa gehört? — Es handelt sich um eine uralte, furchtbare Sitte in Andalusien, die trotz aller Strafen der Kirche und des Richters leider immer noch besteht. Seitdem ich Konsul bin, hat zweimal nachweislich eine Salsa in Granada stattgefunden; die nähern Umstände hat man aber auch da nicht erfahren, da die Beteiligten trotz der in spanischen Gefängnissen üblichen schlagenden Ermahnungen sich lieber die Zunge abbissen, als ein Wörtchen zu erzählen. Ich könnte daher nur Ungenaues, vielleicht Falsches berichten; lassen Sie sich darüber von dem Popen erzählen, wenn Sie dies schaurige Geheimnis interessiert. Denn er gilt — ohne dass man es ihm beweisen kann — als ein Anhänger dieser entsetzlichen Greuel, und dieser Verdacht ist es hauptsächlich, weshalb man ihm aus dem Wege geht!«

— — Ein paar Gäste traten ein; unser Gespräch wurde unterbrochen.

Am nächsten Sonntag brachte ich zum Stierkampfe dem Popen ein paar besonders gut gelungene Photos des letzten Corrida mit. Ich wollte sie ihm zum Geschenk machen, aber er warf nicht einmal einen Blick darauf.

»Entschuldigen Sie,« sagte er, »aber das interessiert mich gar nicht.«

Ich machte ein verdutztes Gesicht.

»O, ich wollte sie nicht verletzen!« lenkte er ein. »Sehen Sie, es ist nur die rote Farbe, die rote Blutfarbe, die ich liebe.«

Es klang beinahe poetisch, wie dieser bleiche Asket das sprach: »die rote Blutfarbe.«

Aber wir kamen in ein Gespräch. Und mitten drin fragte ich ihn, ganz unvermittelt: »Ich möchte gern eine Salsa sehen. Wollen Sie mich nicht einmal mitnehmen!«

Er schwieg, die bleichen zersprungenen Lippen bebten.

Dann fragte er: »Eine Salsa? — — Wissen Sie, was das ist?«

Ich log: »Natürlich!«

Er starrte mich wieder an, da fielen seine Blicke auf die alten Schmisse auf meiner Wange und Stirne.

Und als ob diese Zeichen kindischen Blutvergiessens ein geheimer Freipass wären, strich er leicht mit dem Finger darüber und sagte feierlich:

»Ich werde Sie mitnehmen!«

Ein paar Wochen später klopfte es eines Abends an meiner Türe, so gegen neun Uhr. Ehe ich »herein« rufen konnte, trat der Pope ein.

»Ich komme Sie abzuholen«, sagte er.

»Wozu?« fragte ich.

»Sie wissen ja,« drängte er. »Sind Sie bereit?«

Ich erhob mich.

»Sofort!« rief ich. »Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten?«

»Danke, ich rauche nicht.«

»Ein Glas Wein?«

»Danke, ich trinke ebensowenig. Bitte, beeilen Sie sich doch!«

Ich nahm meinen Hut und folgte ihm die Treppen hinab in die Mondnacht. Schweigend gingen wir durch die Strassen, den Genil entlang unter rotblühenden Pyrrhusbäumen. Wir bogen links ein, stiegen hinauf auf den Mohrenberg und schritten über das Märtyrerfeld. Vor uns strahlten in warmem Silber die Schneekuppen der Sierra, rings herum aus den Hügeln brachen leichte Feuerscheine aus den Erdhöhlen, in denen die Zigeuner hausen und anderes Volk. Wir gingen herum um das tiefe Tal der Alhambra, das ein Meer grüner Ulmen fast bis oben hin ausfüllt. Vorbei an den gewaltigen Türmen der Nassariden, dann die lange Allee uralter Zypressen durch, zum Generalife hin, und weiter hinauf zu dem Berge, von dem der letzte Fürst der Mauren, der strohblonde Boabdil, seine scheidenden Seufzer dem verlorenen Granada sandte.

Ich schaute meinen seltsamen Begleiter an. Sein Blick, nach innen gekehrt, sah nichts von all dieser nächtlichen Herrlichkeit. Wie der Mondschein auf diesen schmalen blutleeren Lippen spielte, auf diesen eingefallenen Wangen und den tiefen Löchern an den Schläfen — da kam mir das Gefühl, als müsste ich seit Ewigkeiten schon diesen schrecklichen Asketen kennen. Und plötzlich, unvermittelt, fand ich die Lösung: das war ja das Gesicht, das der grauenhafte Zurbaran seinen ekstatischen Mönchen gab!

Der Weg ging nun zwischen breitblätterigen Agaven daher, die ihre verholzten Blütenschäfte dreimannshoch in die Luft strecken. Wir hörten des Darro Brausen, der hinter dem Berge über die Felsen sprang.

Drei Kerle kamen auf uns zu, in braunem zerlumptem Mantel; sie grüssten schon von weitem meinen Begleiter.

»Wachtposten«, sagte der Pope. »Bleiben Sie hier stehen, ich will mit ihnen reden!«

Er schritt auf die Männer zu, die ihn erwartet zu haben schienen. Ich konnte nicht verstehen, was sie sprachen, doch handelte es sich augenscheinlich um meine Person. Der eine der Männer gestikulierte lebhaft, sah mich misstrauisch an, schleuderte die Arme in der Luft herum und rief immer wieder: »Ojo el Caballero!« Aber der Pope beruhigte ihn, schliesslich winkte er mich selbst heran.

»Sea usted bienvenido, Caballero!« begrüsste er mich und zog seinen Hut. Die beiden anderen Späher blieben auf ihrem Posten zurück, der dritte begleitete uns.

»Es ist der Patron, sozusagen der Manager der Geschichte«, erklärte der Pope.

Nach einigen hundert Schritten kamen wir zu einer Höhlenwohnung, die sich durch nichts von den hunderten anderen der Bergabhänge Granadas unterschied. Vor dem Türloch war, wie gewöhnlich, ein kleiner Platz geebnet, von dichten Kaktushecken umgeben. Dort standen einige zwanzig Kerle herum — doch war kein Zigeuner dabei. In der Ecke brannte ein kleines Feuer zwischen zwei Steinen; darüber hing ein Kessel.

Der Pope langte in die Tasche, zog einen Duro nach dem andern heraus und gab sie unserm Begleiter.

»Die Leute sind so misstrauisch,« sagte er, »sie nehmen nur Silber.«

Der Andalusier kauerte sich an das Feuer und prüfte jedes einzelne Geldstück. Er warf sie auf einen Stein und biss mit den Zähnen darauf. Dann zählte er — hundert Peseten.

»Soll ich ihm auch Geld geben?« fragte ich.

»Nein!« sagte der Pope. »Wetten Sie lieber, das wird Ihnen hier eine grössere Sicherheit geben.«

Ich verstand ihn nicht.

»Eine grössere Sicherheit?« wiederholte ich. »Wieso denn?«

Der Pope lächelte:

»O — — Sie machen sich dann mehr gemein und mehr — schuldig mit diesen Leuten!«

»Sagen Sie mal, Referend,« rief ich, »weshalb wetten Sie dann nicht?«

Er hielt meinen Blick ruhig aus und antwortete nachlässig:

»Ich? — Ich wette niemals: das Wetten beeinträchtigt die reine Freude am Schauen.«

Inzwischen war noch ein halbes Dutzend höchst verdächtiger Gestalten gekommen, alle in das unvermeidliche braune Tuch gehüllt, das die Andalusier als Mantel benutzen.

»Worauf warten wir noch?« fragte ich einen der Leute.

»Auf den Mond, Caballero,« erwiderte er, »er muss erst untergehen.«

Dann bot er mir ein grosses Glas Arguardiente an. Ich dankte, aber der Engländer schob mir das Glas in die Hand.

»Trinken Sie, trinken Sie!« drängte er. »Es ist das erstemal für Sie — vielleicht werden Sie es nötig haben!«

Auch die anderen sprachen dem Branntwein reichlich zu; doch lärmte man nicht, nur ein hastiges Geflüster, ein heiseres Tuscheln drang hinaus in die Nacht. Der Mond barg sich im Nordwesten hinter der Cortadura, man holte lange Pechfackeln aus der Höhle und brannte sie an. Dann baute man mit Steinen einen kleinen Kreis in der Mitte: das war die Arena; rings herum stiess man Löcher in den Boden und steckte die Fackeln hinein. Und in dem roten Feuerschein entkleideten sich langsam zwei Männer. Nur die ledernen Hosen behielten sie an, dann traten sie in den Kreis hinein, setzten sich einander gegenüber und kreuzten die Beine, wie die Türken tun. Nun erst bemerkte ich, dass in dem Boden zwei starke Balken wagerecht eingelassen waren, deren jeder zwei eiserne Ringe trug. Zwischen diese Ringe hatten die beiden Kerle sich hingesetzt. Jemand lief in die Höhle und brachte ein paar dicke Seile mit, umschnürte den Leib der Männer und ihre Beine und band einen jeden an seinen Balken. Sie staken fest wie im Schraubstock, nur den Oberkörper konnten sie frei bewegen.

Sie sassen da, ohne ein Wort, sogen an ihren Zigaretten oder leerten die Branntweingläser, die man ihnen immer von neuem füllte. Sie waren zweifellos schon stark betrunken, ihre Augen stierten blöde auf den Boden. Und rings herum im Kreise zwischen den qualmenden Pechfackeln lagerten sich die Männer.

Plötzlich hörte ich hinter mir ein hässliches Kreischen und Knirschen, das die Ohren zerriss. Ich wandte mich um: an einem runden Schleifstein schliff jemand sorgfältig eine kleine Navaja. Er prüfte das Messer am Nagel des Daumens, legte es weg und nahm dann ein anderes.

Ich wandte mich an den Popen:

»Diese Salsa ist also eine Art — Duell?«

»Duell?« antwortete er. »O nein, es ist eine Art — Hahnenkampf!«

»Was?« rief ich. »Und aus welchem Grunde unternehmen die Männer da diese Art — Hahnenkampf? Haben sie sich beleidigt — ist es Eifersucht?«

»Keineswegs«, sagte ruhig der Engländer, »sie haben gar keinen Grund. Vielleicht sind sie die besten Freunde — vielleicht kennen sie einander gar nicht. Sie wollen nur — ihren Mut beweisen. Sie wollen zeigen, dass sie hinter den Stieren und den Hähnen nicht zurückstehen.«

Die hässlichen Lippen versuchten ein kleines Lächeln, als er fortfuhr:

»So etwa — wie bei Ihren deutschen Studentenmensuren.

Ich bin — im Auslande — immer Patriot. Das habe ich längst von den Briten gelernt: Right or wrong — my country!«

So antwortete ich ihm scharf:

»Reverend — der Vergleich ist albern! — Sie können das nicht beurteilen.«

»Vielleicht doch«, sagte der Pope. — »Ich habe in Göttingen sehr schöne Mensuren gesehen. — Viel Blut, viel Blut —«

Inzwischen hatte der Patron uns zur Seite Platz genommen. Er zog ein schmutziges Notizbuch aus der Tasche und einen kleinen Bleistift.

»Wer wettet auf Bombita?« rief er.

»Ich!« — »Eine Peseta!« — »Zwei Duros!« — »Nein, auf Lagartijillo will ich wetten!« — Die Branntweinstimmen krächzten durcheinander.

Der Pope fasste mich am Arm.

»Richten Sie Ihre Wetten so ein, dass Sie verlieren müssen«, rief er, »legen Sie lange Odds, man kann nicht vorsichtig genug sein mit der Bande.«

Ich hielt also eine ganze Reihe der angebotenen Wetten, und zwar immer drei zu eins. Da ich auf alle beide setzte, musste ich so notwendigerweise verlieren. Während der »Manager« mit schwerfälligen Zeichen alle Wetten zu Papier brachte, reichte man die scharfgeschliffenen Navajen herum, deren Klingen etwas über zwei Zoll lang waren. Dann gab man sie zusammengeklappt den beiden Kämpfern.

»Welche willst du, Bombita Chico, mein Hähnchen?« lachte der Schleifer.

»Gib her! Gilt mir gleich!« gröhlte der Betrunkene.

»Ich will mein eigen Messer!« rief Lagartijillo.

»So gib mir meines! Ist so besser!« krächzte der andere.

Alle Wetten waren eingetragen, der »Manager« liess den beiden noch ein grosses Glas Aguardiente reichen. Sie tranken es im Zuge aus, warfen dann die Zigaretten fort. Man gab einem jeden ein langes rotes Wolltuch, eine Gürtelbinde, die sie sich fest um den linken Unterarm und die Hand schlangen.

»Ihr könnt anfangen, kleine Burschen!« rief der Patron. »Klappt die Messer auf!«

Die Klingen der Navajen schnappten klirrend über die Zahnrädchen und hakten sich fest. Ein helles widerwärtiges Geräusch. — Aber die beiden Männer blieben ganz ruhig, keiner machte eine Bewegung.

»Fangt doch an, Tierchen!« wiederholte der Patron.

Die Kämpfer sassen unbeweglich, rührten sich nicht. Die Andalusier wurden ungeduldig:

»Fass ihn doch, Bombita, mein junger Stier! Stoss ihm das Hörnchen in den Leib!«

»Fang an, Kleiner, ich habe drei Duros auf dich gesetzt!«

»Ah, — Hähnchen wollt ihr sein? Hennen seid ihr! Hennen!«

Und der Chor gröhlte:

»Hennen! Hennen! — — Legt doch Eier! Feige Hennen seid ihr!«

Bombita Chico reckte sich hoch und stiess nach dem Gegner, der hob den linken Arm und fing den matten Stoss in dem dicken Tuche auf. Die beiden Kerle waren augenscheinlich so betrunken, dass sie kaum Herren ihrer Bewegungen waren.

»Warten Sie nur, warten Sie nur«, flüsterte der Pope. »Warten Sie nur, bis die Leute Blut sehen!«

Die Andalusier hörten nicht auf, die beiden zu hetzen, bald mit Aufmunterungen, bald mit beissendem Spott. Und immer wieder zischte es ihnen in die Ohren:

»Hennen seid ihr! — Legt doch Eier! — Hennen! Hennen!«

Sie stiessen nun beide aufeinander, fast blindlings. In der nächsten Minute erhielt der eine einen leichten Stich an der linken Schulter.

»Brav, lieber Kleiner, brav Bombita! — Zeig ihm mein Hähnchen, dass du Sporen hast!«

Sie machten eine kleine Pause, wischten sich mit dem linken Arm den schmutzigen Schweiss von der Stirne.

»Wasser!« rief Lagartijillo.

Man reichte ihnen grosse Kannen, und sie tranken in langen Zügen. Man sah, wie sie sich ernüchterten. Die fast gleichgültigen Blicke wurden scharf, stechend; hasserfüllt schauten sie aufeinander.

»Bist du fertig, Henne?« krächzte der Kleine.

Statt aller Antwort stiess der andere zu, zerschnitt ihm die Wange der Länge nach. Das Blut strömte über den nackten Oberkörper.

»Ah, es fängt an, es fängt an«, murmelte der Pope.

Die Andalusier schwiegen; gierig verfolgten sie die Bewegungen des Kämpfers, auf den sie ihr Geld gesetzt. Und die beiden Menschen stiessen zu, stiessen zu — —

Die blanken Klingen zuckten wie silberne Funken durch den roten Fackelschein, bissen sich fest in den wollenen Schutzbinden der linken Arme. Ein grosser Tropfen siedenden Pechs flog dem einen auf die Brust — — er merkte es nicht einmal.

So schnell schleuderten sie die Arme in der Luft, dass man gar nicht sehen konnte, ob einer getroffen war. Nur die blutigen Rinnen, die überall auf den Körpern sich zeigten, zeugten von immer neuen Rissen und Stichen.

»Halt! Halt!« schrie der Patron.

Die Kerle stiessen weiter.

»Halt! Bombitas Klinge ist gebrochen!« rief er wieder. »Trennt sie!«

Zwei Andalusier sprangen auf, nahmen eine alte Tür, auf der sie sassen, und warfen sie roh zwischen die Kämpfer, richteten sie dann hoch, dass sie einander nicht mehr sehen konnten.

»Gebt die Messer her, Tierchen!« rief der Patron. Die beiden gehorchten willig.

Sein scharfes Auge hatte recht gesehen; Bombitas Klinge war in der Mitte gebrochen. Er hatte seinem Gegner die ganze Ohrmuschel durchstochen, an dem harten Schädel war die Klinge zersprungen.

Man gab jedem ein Glas Branntwein, dann reichte man ihnen neue Messer und hob die Tür weg.

Und dieses Mal fuhren sie aufeinander los wie zwei Hähne, ohne Besinnen, blindwütend, Stich um Stich — —

Die braunen Leiber färbten sich purpurn, aus Dutzenden von Wunden rann das Blut. Von der Stirn des kleinen Bombita hing ein brauner Hautlappen herab, feuchte Strähne des schwarzen Haares leckten in die Wunde. Sein Messer verfing sich in der Schutzbinde des Gegners, derweil stiess ihm der andere zwei-, dreimal die Navaja tief in den Nacken.

»Wirf die Binde weg, wenn du Mut hast!« schrie der Kleine und riss sich selbst mit den Zähnen das Tuch vom linken Arm.

Lagartijillo zögerte einen Augenblick, dann folgte er dem Beispiel. Unwillkürlich parierten sie nach wie vor mit den linken Armen, die in wenigen Minuten völlig zerfleischt waren.

Wieder brach eine Klinge, wieder trennte man sie mit der morschen Tür; reichte ihnen neue Messer und Branntwein.

»Stoss ihn, Lagartijillo, mein starkes Stierchen, stoss ihn!« rief einer der Männer. »Reiss ihm die Eingeweide aus, dem alten Klepper!«

Der Angerufene gab, unerwartet, in dem Augenblick, als man die Türe wegzog, seinem Gegner von unten her einen furchtbaren Stoss in den Bauch und riss seitlich die Klinge hinauf. Wirklich quoll die ekelhafte Masse der Eingeweide aus der langen Wunde. Und dann, von oben her, stiess er blitzschnell wieder, traf ihn unter dem linken Schultergelenk und zerschnitt die grosse Ader, die den Arm ernährt.

Bombita schrie auf, bog sich zusammen, während ein armdicker Blutstrahl aus der Wunde spritzte, dem anderen mitten ins Gesicht. Es hatte den Anschein, als ob er ermattet umsinken wolle; doch plötzlich richtete er noch einmal die breite Brust in die Höhe, hob den Arm und stiess auf den blutgeblendeten Feind. Und er traf ihn, zwischen zwei Rippen durch, mitten ins Herz.

Lagartijillo schlug mit beiden Armen in die Luft, das Messer entfiel der rechten Hand. Leblos sank der mächtige Körper nach vorn über die Beine hin.

Und als ob dieser Anblick dem sterbenden Bombita, dessen entsetzlicher Blutstrahl in breitem Bogen auf den toten Gegner spritzte, neue Kräfte verleihe, stiess er wie ein Wahnsinniger immer, immer wieder den gierigen Stahl in den blutigen Rücken.

»Hör‹ auf, Bombita, tapferer Kleiner, du hast gesiegt!« sagte ruhig der Patron.

Da geschah das Schrecklichste. Bombita Chico, dessen letzter Lebenssaft den Besiegten in ein feuchtes, rotes Leichentuch hüllte, stützte sich mit beiden Händen fest auf den Boden und hob sich hoch, so hoch, dass aus dem handbreiten Riss an seinem Leibe die Fülle der gelben Eingeweide wie eine Brut ekelhafter Schlangen weit hinauskroch. Er reckte den Hals, reckte den Kopf, und durch das tiefe Schweigen der Nacht erscholl sein triumphierendes

»Kikeri-ki!!«

Dann sank er zusammen: das war sein letzter Gruss an das Leben — —

Es war, als ob sich plötzlich ein roter Blutnebel um meine Sinne legte; ich sah, hörte nichts mehr; ich versank in ein purpurnes, unergründlich tiefes Meer. Blut drang mir in Ohren und Nase, ich wollte schreien, aber wie ich den Mund öffnete, füllte er sich mit dickem warmem Blute. Ich erstickte fast — aber schlimmer, viel schlimmer war dieser süsse, grässliche Blutgeschmack auf meiner Zunge. Dann fühlte ich irgendwo einen stechenden Schmerz — doch dauerte es eine unendliche Zeit, bis ich wusste, wo es mich schmerzte. Ich biss auf etwas, und das, worauf ich biss, das schmerzte so. Mit einer ungeheueren Anstrengung riss ich die Zähne voneinander.

Wie ich den Finger aus dem Munde zog, erwachte ich. Bis zur Wurzel hatte ich während des Kampfes den Nagel abgenagt und nun in das unbeschützte Fleisch gebissen.

Der Andalusier fasste mich am Knie. »Wollen Sie Ihre Wetten erledigen, Caballero?« fragte er. Ich nickte; dann rechnete er mit vielen Worten vor, was ich verloren und gewonnen hätte. Alle die Männer umdrängten uns — keiner bekümmerte sich um die Leichen. —

Erst das Geld! Das Geld!

Ich gab dem Manne eine Handvoll und bat ihn, die Sache zu ordnen. Er rechnete und setzte sich unter heiserem Schreien mit jedem einzelnen auseinander.

»Nicht genug, Caballero!« sagte er endlich. Ich fühlte, dass er mich betrog, aber ich fragte ihn, wieviel ich noch zu zahlen habe, und gab ihm das Geld.

Als er sah, dass ich noch mehr in der Tasche hatte, fragte er: »Caballero, wollen Sie nicht das Messerchen des kleinen Bombita kaufen? Es bringt Glück, viel Glück!«

Ich erstand die Navaja für einen lächerlichen Preis. Der Andalusier schob sie mir in die Tasche.

Nun achtete niemand mehr auf mich. Ich stand auf und ging taumelnd in die Nacht hinaus. Mein Zeigefinger schmerzte, ich wand fest das Taschentuch herum. In langen, tiefen Zügen trank ich die frische Nachtluft.

»Caballero!« rief jemand, »Caballero!« Ich wandte mich um. Einer der Männer kam auf mich zu.

»Der Patron schickt mich, Caballero,« sagte er, »wollen Sie nicht Ihren Freund mit nach Hause nehmen?«

Ach ja — der Pope! Der Pope! — Während all der Zeit hatte ich ihn nicht gesehen, nicht gedacht an ihn!

Ich ging wieder zurück, bog durch die Kaktushecken. Noch immer lagen die blutigen Massen angefesselt am Boden. Und darüber bog sich der Pope, streichelte mit schmeichelnden Händen die jämmerlich zerfetzten Leiber. — Aber ich sah wohl, dass er das Blut nicht berührte — — o nein! Nur in der Luft bewegten sich hin und wieder seine Hände.

Und ich sah, dass es zarte, feine Frauenhände waren — —

Seine Lippen bewegten sich: »Schöne Salsa,« flüsterte er, »schöne rote Tomatensauce!«

Man musste ihn mit Gewalt fortziehen, er wollte den Anblick nicht missen. Er lallte und tappte unsicher auf den dürren Beinen.

»Zuviel Branntwein!« lachte einer der Männer. Aber ich wusste: er hatte keinen Tropfen getrunken.

Der Patron zog seinen Hut und die anderen folgten seinem Beispiel.

»Vayan ustedes con Dios, Caballeros!« sagten die Männer.

— Als wir auf der Landstrasse waren, ging der Pope gutwillig mit. Er fasste meinen Arm und murmelte:

»O, so viel Blut! So viel schönes rotes Blut!«

Wie ein Bleigewicht hing er an mir, mühselig schleppte ich den Berauschten der Alhambra zu. Unter dem Turme der Prinzessinnen machten wir halt, setzten uns auf einen Stein —

Nach einer langen Weile sagte er langsam:

»O das Leben! Wie herrliche Genüsse schenkt uns das Leben! — Es ist eine Lust zu leben!«

Ein eiskalter Nachtwind feuchtete unsere Schläfen, mich fror. Ich hörte den Popen mit den Zähnen klappern, langsam verflog sein Blutrausch.

»Wollen wir gehen, Reverend?« fragte ich.

Ich bot ihm wieder meinen Arm an.

Er dankte.

Schweigend stiegen wir zu dem schlafenden Granada hinab.

Als zu Ende September 1841 der Herzog Ferdinand von Orléans nach einem Landaufenthalte in sein Pariser Hotel zurückkehrte, überreichte ihm der Kammerdiener auf einem grossen goldenen Servierteller einen Stoss Korrespondenzen aller Art, die sich angehäuft hatten, da der Herzog sich niemals etwas, selbst die wichtigste Nachricht nicht, in seine Sommerfrische nachsenden liess. Unter diesen Briefen befand sich auch ein merkwürdiges Schreiben, das mehr als die andern des Herzogs Interesse wachzurufen geeignet war:

»Mein Herr!

Ich habe eine grössere Anzahl von Bildern meiner Hand, die ich Ihnen zu verkaufen beabsichtige. Ich werde für diese Bilder von Ihnen einen beispiellos hohen Preis fordern, der dennoch in keinem Verhältnis steht zu dem Reichtum, den sich Ihre Familie zusammengestohlen hat. Ja, Sie werden diesen Preis sogar bescheiden finden im Vergleich zu dem ausserordentlich hohen Wert, den, rein materiell, meine Bilder für das königliche Haus haben; Sie werden mir also für die Gelegenheit, die ich Ihnen biete, dankbar sein. — Ich sage Ihnen übrigens im vornhinein, was ich mit dem Gelde, das Sie mir zahlen werden, zu tun gedenke. Ich bin ein alter Mann ohne Familie und ohne persönliche Ansprüche; ich lebe von einer kleinen Rente und benötige nicht mehr. Ich werde also die Gesamtsumme den ›Leuten vom Berge, die nicht vergessen‹ vermachen. Sie wissen wohl, mein Herr, was das für ein Verband ist: es sind ehrliche Leute, die die Traditionen der Männer, die Ludwig Capet hinrichteten, treu aufrecht erhalten. Freilich hat der König, Ihr Vater, diesen Verband aus Paris und Frankreich ausgetrieben, aber er hat nun seinen Sitz in Genf und befindet sich recht wohl dort; ich hoffe, Sie werden noch oft von ihm hören. Diesen ›Leuten vom Berge, die nicht vergessen‹ werde ich sofort nach Erhalt das Geld anweisen, und zwar mit der ausgesprochenen Bestimmung, es zur Propagierung des Königsmordes zu verwenden. Ich denke, dass Ihnen diese Verwendung Ihres eigenen Geldes eine recht unsympathische ist, aber Sie werden mir zugeben, dass jeder mit seinem Gelde machen kann, was er will. Auch hege ich nicht das leiseste Bedenken, dass etwa diese zukünftige Bestimmung Ihrer goldenen Louis Sie veranlassen könnte, nicht zu kaufen; Sie werden unter allen Umständen meine Bilder erwerben, und ich verlange sogar, dass Sie mir einen, mit dem Siegel der königlichen Familie versehenen, eigenhändigen Brief schreiben, in dem Sie mir ausdrücklich Ihren Dank für mein Entgegenkommen aussprechen.

Martin Droling.«

Die formlose Offenheit dieses Briefes, der weder ein Datum noch die Adresse des Absenders zeigte, machte auf den verwöhnten Herzog einigen Eindruck. Seine erste Annahme, die auch von seinen Adjutanten geteilt wurde, dass das Schreiben von einem Geisteskranken herrühren müsse, vermochte sich nicht ganz bei ihm durchsetzen. Auch war es wohl die grosse Neugierde, welche ihn stets auszeichnete und ihm einmal in Algier schon beinahe das Leben gekostet hatte, die ihm den Entschluss eingab, einen seiner Adjutanten zu beauftragen, über das Tatsächliche des Briefes Erkundigungen einzuziehen und ihm dann Bericht zu erstatten.

Dies geschah schon am folgenden Tage. Der Adjutant, Herr de Touaillon-Geffrard, berichtete dem Herzog, dass der Verband der »Leute vom Berge, die nicht vergessen« in der Tat in Genf existiere. Die Regierung habe den Verein vor zwei Jahren aufgelöst und einige Mitglieder eingesperrt, im übrigen aber der Angelegenheit wenig Wert beigelegt, da es sich augenscheinlich nur um einige überspannte, aber völlig ungefährliche Phrasenhelden handelte. — Martin Droling sei ein Maler, übrigens ein stiller Greis von über achtzig Jahren, der nie in seinem Leben jemals irgendwie sich bemerkbar gemacht habe. Seit Jahrzehnten schon habe man nichts mehr von ihm gesehen und gehört, da er fast nie sein Atelier in der Rue des Martirs verlasse; ausgestellt habe er seit langer Zeit nicht mehr. Als junger Mann sei er dagegen fleissig gewesen, habe viele tüchtige Bilder gemalt, und zwar meist Kücheninterieurs. Eine dieser Küchenszenen sei vom Staate angekauft worden und hänge im Louvre.

Der Herzog von Orléans war von dieser Auskunft, die das seltsame Schreiben so jeder romantischen Farbe entkleidete, sehr wenig erbaut. »Dieser Mann scheint eine ausserordentlich hohe Meinung von dem Appetit der Bourbonen zu haben,« meinte er, »wenn er annimmt, dass wir uns so sehr für Kücheninterieurs interessieren! — Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird, dem Kauz zu antworten.« — Er sagte: »çe dréle de Droling« und der Adjutant lachte, wie es sich gehörte.

Aber der Kauz schien über diesen Punkt wesentlich anderer Ansicht zu sein. Wenigstens erhielt der Herzog nach einigen Tagen wieder einen Brief des Malers, der in seiner befehlenden Bestimmtheit den ersten noch weit hinter sich liess:

»Mein Herr!

Es ist unbegreiflich, dass Sie sich noch nicht bei mir sehen liessen. Ich wiederhole, dass ich ein alter Mann bin; es ist deshalb für beide Teile besser, dass wir unser Geschäft sofort abschliessen, da das höchst unerfreuliche, aber immerhin bald mögliche Ereignis meines Todes es vereiteln möchte. Ich erwarte Sie daher bestimmt morgen früh um elfeinhalb Uhr in meinem Atelier; aber kommen Sie nicht früher, da ich ein Spätaufsteher bin und keine Lust habe, Ihretwegen früher aus den Federn zu kriechen.

Martin Droling.«

Der Herzog reichte den Brief seinem Adjutanten. »Er gibt wieder keine Adresse an; er nimmt es augenscheinlich als selbstverständlich, dass wir wissen, wo er wohnt. Nun, er hat recht: jetzt wissen wir's ja auch! Was meinen Sie, wollen wir dem strengen Befehl des Herrn Droling nachkommen. Lassen Sie anspannen morgen früh, lieber Touaillon, aber so, dass wir wenigstens eine halbe Stunde früher bei ihm sind. Ich denke, er wird lustiger sein in seinem Zorn.«

— — Der Herzog und Herr de Touaillon-Geffrard stiegen keuchend die vier hohen Treppen des schmutzigen Hofgebäudes hinauf. Sie klopften an eine grosse, gelbe Türe, die ein altes Schild mit dem Namen »Martin Droling« trug.

Aber sie pochten vergeblich, nichts rührte sich. Sie riefen und schlugen mit den Krücken ihrer Stöcke an die Türe. Den Herzog amüsierte diese Belagerung, die immer heftiger wurde; schliesslich verübten die beiden einen Höllenlärm.

Plötzlich hörten sie eine meckernde Stimme, ziemlich weit von der Türe entfernt. »Was ist denn los? Was gibt es denn?«

»Aufstehen, Papa Droling, aufstehen! Besuch ist da!« rief der Herzog äusserst belustigt.

»Ich stehe auf, wenns mir passt,« klang es zurück, »nicht wenns euch gefällig ist.«

Aber der Herzog war in Stimmung. »Wir müssen die Festung erstürmen«, rief er und kommandierte: »Feuer!« Beide traten in kurzen Stössen gegen die Tür, die in allen Fugen krachte. Dazwischen klopften sie mit den Stöcken und riefen immer wieder: »Aufstehen! Langschläfer! Besuch ist da! Raus aus dem Bett!«

Von drinnen hörten sie ein unverständliches Gemurmel von Flüchen. Dann nahten trippelnde Schritte der Türe. »Machen Sie, was Sie wollen, Sie werden doch nicht eher hineinkommen, bis ich mich gewaschen, angezogen und gefrühstückt habe.«

Der Herzog sprach, bat, fluchte; alles umsonst, er erhielt keine Antwort. Endlich ergab er sich und setzte sich mit seinem Adjutanten auf die oberste Treppenstufe. »So lerne ich auch einmal aus eigener Anschauung die höchst unangenehme Beschäftigung des Antichambrierens kennen, nur dass das Antichambre hier ein sehr dürftiges ist. Ich werde mich dafür rächen!«

Es ist aus den Memoiren der Fürstin Metternich bekannt, dass der Herzog sich in der Tat gerächt hat. Mit einer wahren Leidenschaft liess er in der nächsten Zeit alle Besucher bei sich antichambrieren, stundenlang. Oft liess er eben erst angekommene Bittsteller vor, nur um die Genugtuung zu haben, andere, die schon seit drei Stunden warteten, noch länger sitzen zu lassen.

Endlich bewegte es sich an der Türe. Man hörte ein Drehen im Schloss, das Abziehen eines Riegels und das dumpfe Schlagen einer schweren Eisenstange.

Dann öffnete sich die Türe und liess ein kleines, blasses Männchen in der Tracht des ersten Konsulates sehen. Die Kleidung war einmal elegant gewesen, aber schmutzig, verschossen und verschlissen. Das zerfurchte bartlose Gesichtchen schaute aus einer ungeheuren schwarzen Halsbinde mühsam hervor, oben umrahmte es eine Fülle schmutzigweisser Haartollen, die wild durcheinander fielen.

»Ich bin Martin Droling«, sagte das Männchen. »Was wünschen Sie?«

»Sie haben uns heute morgen zu Ihnen gebeten —« begann der Herzog.

Aber der kleine Maler unterbrach ihn. Er zog eine schwere silberne Uhr aus der Tasche und hielt sie dem Herzog unter die Nase. »Ich habe Sie ersucht, um halb zwölf Uhr zu mir zu kommen, nicht früher. Wieviel Uhr ist's jetzt? Zwanzig Minuten nach elf! Und Sie treiben schon seit einer halben Stunde hier Ihre albernen Scherze. Für jedes meiner Bilder werden Sie mir dafür tausend Franken mehr bezahlen, verstehn Sie! Ich werde Sie schon lehren, sich anständig zu benehmen. — Wer von Ihnen ist Herr Orléans?«

Dem Adjutanten ging das Benehmen des Alten seinem Herrn gegenüber schliesslich doch zu weit. Er hielt es für seine Pflicht, den Standpunkt zu wahren und sagte daher mit Betonung auf den Herzog weisend: »Herr Droling, vor Ihnen steht Seine Königliche Hoheit, der Herzog von Orléans!«

Der kleine Maler fauchte vor Wut. »Nennen Sie den Herrn, wie es Ihnen beliebt, das geht mich nichts an. Mir aber erlauben Sie, ihn so anzureden, wie er heisst. — Wer sind Sie denn eigentlich? Wollen Sie sich nicht vorstellen?«

Der Herzog weidete sich einen Augenblick an der sprachlosen Verblüffung seines Begleiters, dann sagte er mit allem Aufgebot seiner Liebenswürdigkeit: »Gestatten Sie, Herr Droling: mein Adjutant, Herr de Touaillon-Geffrard, Oberstleutnant im zweiten Kürassierregiment.«

Droling machte eine kleine Verbeugung. »Ich kenne Sie nicht, mein Herr, und wünsche auch nicht die Bekanntschaft Ihresgleichen zu machen. Ich habe Sie nicht hergebeten und beabsichtige nicht, Sie zu empfangen. Gehen Sie also.«

Der Herzog war, wie fast alle Mitglieder königlicher Häuser, völlig von seiner Umgebung abhängig. Er war aber nicht dumm genug, sich dieser Abhängigkeit nicht bewusst zu sein, so kam es, dass er seine Umgebung, die er doch nicht einmal auf Minuten entbehren konnte, stets hasste und sich über nichts mehr freute, als wenn dem einen oder andern etwas recht Blamables zustiess. Die Art, wie Herr Droling seinen Adjutanten, der auf seinen Kreuzritteradel so ungeheuer stolz war, behandelte, amüsierte daher den Herzog so sehr, dass er ein Lachen kaum zu unterdrücken vermochte.

»Gehen Sie, lieber Touaillon,« sagte er, »erwarten Sie mich unten im Wagen. Herr Droling hat recht: er braucht nur die Leute zu empfangen, die ihm angenehm sind.«

Nun aber hatte der wutschnaubende Adjutant, der nach einer tiefen Verbeugung sich schweigend der Treppe zuwandte, eine Genugtuung, die ihn fast wieder mit dem verrückten Maler aussöhnte.

Herr Droling sagte nämlich: »Wenn Sie sich einbilden, Herr Orléans, dass Sie mir angenehm sind, so täuschen Sie sich ganz gewaltig: Sie sind mir im Gegenteil höchst unsympathisch. Ich habe Sie nur hergebeten, weil ich geschäftlich mit Ihnen zu tun habe. Treten Sie ein!«

Herr de Touaillon grinste, als die Tür ins Schloss fiel. Er hasste, wie alle Adjutanten ihre Herrn, im Grunde seines Herzens den Herzog nicht weniger, als dieser ihn.

Während der Maler abschloss, den Riegel vorschob und die lange Eisenstange wieder quer über der Türe befestigte, schaute sich der Herzog im Atelier um. Da standen ein paar leere Staffeleien herum, hingen kaum erkennbare Studien und Skizzen an den Wänden, lagen auf Truhen, Kisten und Sesseln vergilbte Kostümstücke. Alles war verstaubt und verschmutzt. Ein Bild konnte der Herzog nirgends entdecken; resigniert liess er sich auf einen kleinen Malstuhl in der Mitte des Zimmers nieder.

Aber kaum sass er, als ihm die meckernde Ziegenstimme des Alten ins Ohr fuhr: »Habe ich Sie gebeten, sich da hinzusetzen? Nicht einmal den einfachsten Anstand scheint man in Ihrer würdigen Familie zu kennen, Herr Orléans! Was würden Sie sagen, wenn ich als Gast bei Ihnen, mich unaufgefordert niedersetzen würde? Ausserdem ist der da — mein Stuhl.«

Diesmal war der Herzog wirklich verblüfft; er sprang auf. Herr Droling warf einige alte Lappen von einem schweren Ledersessel herunter, zog ihn ein wenig vor und sagte dann förmlich: »Darf ich bitten, hier Platz zu nehmen.«

»Ich bitte: nach Ihnen,« erwiderte ebenso steif der Herzog, der sich fest vornahm, diese Komödie nun treulich durchzuspielen.

Aber Droling blieb stehn: »Nein, nach Ihnen. Ich bin hier zu Hause und Sie sind mein Gast.«

Der Herzog setzte sich in den Sessel, Droling trippelte zu einem mächtigen alten Schrank, öffnete ihn und nahm eine wundervoll geschliffene venetianische Karaffe und zwei Spitzgläser heraus.

»Ich habe selten Gäste, Herr Orléans«, begann er. »Wenn ich einen habe, pflege ich ihn mit einem Glase Portwein zu bewirten. Trinken Sie, auch an der Tafel Ihres Vaters im Schlosse werden Sie keinen besseren bekommen.« Er goss die Gläser voll und reichte eines dem Herzog. Ohne sich darum zu kümmern, ob dieser trinke, hob er sein Glas gegen das Licht, streichelte es dann zärtlich und trank in kleinen Schlucken. Auch der Herzog trank, und er musste anerkennen, dass der Wein ein ganz ausgezeichneter war. Droling füllte die Gläser von neuem, schien aber keine Miene zu machen, auf den Bilderkauf zu sprechen zu kommen. So begann der Herzog:

»Sie haben mich hierher gebeten, um mir einige Ihrer Gemälde zu verkaufen. Ich kenne Ihre Art von Ihrem ›Kücheninterieur‹ im Louvre —«

»Haben Sie das Bild gesehen?« unterbrach ihn der Maler eifrig. »Nun, wie gefällt es Ihnen?«

»O ganz ausserordentlich gut,« lobte der Herzog. »Ein sehr feines Gemälde. Wunderbar stimmungsvoll.«

Aber seine Worte hatten eine ganz andere Wirkung, als er erwartet hatte. Der Alte lehnte sich in seinen Stuhl zurück, fuhr mit den Fingern durch die weisse Mähne und sagte: »So? — Nun, das beweist, dass Sie nichts, aber auch gar nichts von Kunst verstehen. Sie sind ein Böotier! Das Bild ist nämlich langweilig, stimmungslos, kurz, herzlich schlecht. Gut gemalt, ja, aber mit eigentlicher Kunst hat es gar nichts gemein. Einzig der braune Topf mit den Abfällen hat etwas von Ludwig XIII. und daher — —«

»Von wem hat er etwas?« fragte der Herzog erstaunt.

»Von Ludwig XIII.« wiederholte Droling ruhig. »Aber wenig, ganz wenig. Es war ein erster schwacher Versuch, den ich damals machte, ein hilfloses Tasten. — Es ist traurig, dass Ihnen dieser Mist gefällt, Herr Orléans.«

Der Herzog begriff, dass ihm Diplomatie diesem närrischen Kauze gegenüber nichts nutzen würde, er beschloss daher, auf alle Kunststücke zu verzichten und es mit natürlicher Einfachheit zu versuchen. »Verzeihen Sie, Herr Droling,« begann er wieder, »dass ich versuchte, aus Höflichkeit Ihnen etwas vorzumachen. Ich habe nämlich Ihr Bild im Louvre niemals gesehen und kann daher auch gar nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Übrigens verstehe ich in der Tat sehr wenig von Kunst, nicht halb so viel wie von Wein. Ihr Wein ist wirklich ausgezeichnet.«

Der Alte goss das Glas wieder voll. »So trinken Sie, Herr Orléans. — Also Sie haben mein Bild nicht gesehen und lügen mir vor, dass es sehr schön sei?« Er stellte die Karaffe auf den Boden und schüttelte den Kopf. »Pfui Teufel!« fuhr er fort. »Man merkt, dass Sie aus königlichem Hause sind! — Was kann man da anders erwarten.« Er betrachtete seinen Gast mit einem Ausdruck unerhörter Verachtung.

Der Herzog fühlte sich sehr ungemütlich, er rückte auf seinem Sessel hin und her und trank langsam seinen Wein. »Vielleicht wollen wir nun von unserm Geschäfte sprechen, Herr Droling? — Ich sehe nirgends ein Bild.«

»Sie werden die Bilder schon sehen, Herr Orléans, eins nach dem andern. Sie stehen dort hinter der spanischen Wand.« Der Herzog erhob sich. »Warten Sie noch, bleiben Sie sitzen. Es ist notwendig, dass ich Ihnen vorher den Wert auseinandersetze, den meine Bilder für Sie und Ihre Familie haben.«

Der Herzog setzte sich schweigend, Droling zog seine Beinchen hoch auf den dreibeinigen, lehnenlosen Malstuhl herauf und umfasste die Knie mit den Armen. Er sah aus wie ein selten hässlicher, uralter Affe.

»Glauben Sie mir, Herr Orléans, es ist nicht zufällig, dass ich mich an Sie wende. Ich habe mir das lange überlegt, und ich versichere Sie, dass es mir höchst widerwärtig ist, meine Bilder im Besitze einer so niederträchtigen Familie zu wissen, wie es die Valois-Bourbon-Orléans sind. Aber sehen Sie, selbst der begeistertste Liebhaber würde für meine Bilder nicht den Preis zahlen, den die Orleans geben werden, und das spricht eben mit. Ein anderer würde mir bieten, und ich müsste sein Gebot annehmen, wenn ich auf den Verkauf nicht verzichten wollte. Ihnen aber kann ich meine Preise einfach diktieren. Dazu kommt, dass die Familie der Könige von Frankreich auch gewissermassen ein Recht an den Bildern hat, da diese, freilich in etwas ungewöhnlicher Form, das enthalten, was für Ihr Haus seit Jahrhunderten das Allerheiligste war und es heute noch ist.«

»Ich verstehe Sie nicht ganz«, sagte der Herzog.

Martin Droling wippte auf seinem Stühlchen hin und her. »O, Sie werden mich schon verstehen, Herr Orléans«, grinste er. »Meine Bilder enthalten die Herzen des französischen Königshauses.«

Der Herzog gewann plötzlich die feste Überzeugung, es mit einem Irrsinnigen zu tun zu haben. Wenn das alles auch keineswegs gefährlich für ihn sein konnte — übrigens hat er ja in Algier häufig genug bewiesen, dass er keine Gefahr fürchtete — so war es zum mindesten sinn- und zwecklos für ihn. Unwillkürlich warf er einen Blick nach der Türe.

Der Alte bemerkte den Blick und feixte: »Sie sind mein Gefangener, Herr Orléans, so wie es einst Ihr Grossvater war. Ich dachte mir, dass Sie vielleicht fliehen möchten, deshalb schloss ich ab. Und die Schlüssel habe ich hier, hier in meiner Tasche!«

»Ich habe nicht die geringste Absicht, zu fliehen«, erwiderte der Herzog, dem das grossartige Getue des kleinen Männchens wirklich komisch vorkam. Er war ein grosser, sehr kräftiger Mann und hätte den Greis, der ihn als Gefangenen betrachtete, mit einem Schlage zu Boden werfen und ihm die Schlüssel abnehmen können. »Wollen Sie mir nicht endlich eines Ihrer Bilder zeigen?«

Droling hüpfte von seinem Stuhle herunter und trippelte zu der spanischen Wand. »Ja, ja, das will ich, Herr Orléans, Sie sollen Ihre Freude daran haben!« Er zog eine ziemlich grosse Leinwand im Keilrahmen hervor, schleifte sie hinter sich her und hob sie auf eine Staffelei, so zwar, dass das Bild dem Herzog den Rücken zukehrte. Sorgsam wischte er es mit einem Staublappen ab, dann trat er zur Seite und rief in dem kreischenden Tone der Marktschreier vor den Kirmesbuden: »Hier ist zu sehen das Herz eines der erlauchtesten Namen auf Frankreichs Königsthron, eines der grössten Schufte, die je die Erde getragen hat: das Herz Ludwig XI.!«

Mit diesen Worten drehte er die Staffelei um, so dass der Herzog das Bild betrachten konnte. Es stellte einen mächtigen kahlen Baum vor, in dessen Ästen ein paar Dutzend nackte, zum Teil verweste Menschen aufgehängt waren. In der dunklen Rinde des Baumes war ein Herz eingeschnitten, das das Zeichen »L. XI.« trug.

Das Bild deuchte den Herzog von einer unmittelbaren grausamen Lebenswahrheit. Ein widerlicher Verwesungsgeruch ging davon aus, er hatte das Gefühl, als ob er sich die Nase zuhalten müsse. Der Herzog kannte die Geschichte Frankreichs und besonders die des königlichen Hauses gut genug, um sofort das Gegenständliche des Gemäldes zu erfassen: es stellte den berühmten »Garten« seines hängefreudigen Ahnherrn, des frommen Ludwig XI. vor. Dass der Maler gerade ihm, von dem bekannt war, dass er während seines langjährigen afrikanischen Kommandos stets sehr human gewesen war und das beliebte Hängen dort auf ein Minimum beschränkt hatte, dieses Bild zum Kaufe anbot, kam ihm zum wenigsten recht geschmacklos vor. Auch fand er die Symbolik des Malers, sein Bild »Das Herz Ludwig XI.« zu nennen, oberflächlich genug. Es war in der Tat nur die Rücksicht auf den zweifellos kranken Greis, die ihn veranlasste, auch jetzt höflich zu bleiben.

»Ich muss Ihnen gestehn, Herr Droling,« sagte er, »dass, obwohl mir die malerischen Qualitäten Ihres Bildes ausgezeichnete zu sein scheinen, meinem persönlichen Geschmack dieses historische Motiv sehr wenig zusagt! So weit geht der Ahnenkult in meinem Hause denn doch nicht, dass wir uns für alle Greueltaten halbbarbarischer Vorfahren zu begeistern vermöchten. Ich muss sagen, ich finde das ein wenig —«

Der Herzog zögerte, er suchte nach einem möglich milden Worte. Aber der Maler trippelte, sich vergnügt die Hände reibend, auf ihn zu und drängte ihn feixend:

»Nun? Nun? Was denn?«

»Geschmacklos,« sagte der Herzog.

»Bravo!« grinste der Alte. »Bravo, ausgezeichnet! Das ist auch meine Meinung. Aber Ihr Vorwurf trifft mich nicht, trifft mich ganz und gar nicht. Trifft wieder einmal das Königshaus selbst. Sie sehen: alles Dumme und Alberne kommt von Ihrem Hause. Hören Sie, lieber Herr, diese Idee ist nämlich nicht von mir, sondern von Ihrem Grossvater.«

»Von wem?«

»Von dem Vater Ihres Vaters, der heute König von Frankreich ist, von meinem guten Freunde Philippe Egalité. Als wir von der Hinrichtung Ihres Onkels, des sechszehnten Ludwig, zurückkehrten, blies er mir den Gedanken ein. Übrigens ist die Idee nur künstlerisch schlecht, weil sie zu offenbar, zu dick aufgetragen und zu grobschlächtig ist, ich wundere mich nicht, dass Sie das bemerkt haben. Eine Kuh muss sehen, dass das des elften Ludwig widerliches Herz ist. Übrigens war es eines der grössten von allen, dabei hatte es einen scheusslichen Geruch; ich bekam immer Kopfschmerzen, wenn ich davon schnupfte. — Bei der Gelegenheit — nehmen Sie eine Prise?« Er zog eine breite goldene Dose heraus und hielt sie seinem Gaste hin; der Herzog, der in der Tat ein starker Schnupfer war, nahm ein wenig und schob es in die Nase.

»Es ist eine gute Mischung,« sagte der Alte. »Prinz Gaston von Orléans, Anna von Österreich und Karl V. Nun, wie schmeckt's? Es ist lustig, die besten Reste seiner erlauchten Ahnen aufzuschnupfen!«

»Herr Droling,« sagte der Herzog, »Ihren Schnupftabak muss ich loben, wie Ihren Wein. Aber, verzeihen Sie mir: Ihre Reden verstehe ich ganz und gar nicht.«

»Was verstehen Sie nicht?«

»Nun, was Sie mir da vorerzählen von meinen Vorfahren, die in Ihren Bildern und in Ihren Prisen stecken sollen.«

»Dumm wie ein Orléans!« krähte der Greis. »Wahrhaftig, Sie sind noch dümmer als Ihr Grossvater, obwohl er auch eselhaft genug war, zur Gironde überzugehen. Nun, er hat diesen Abfall ja unter der Guillotine bereut. — Also Sie begreifen nicht, Herr Orléans? So hören Sie, was ich sage: meine Bilder sind mit den Herzen des Königshauses gemalt! Haben Sie das verstanden?«

»Ja, Herr Droling, aber —«

»Und aus dieser Dose und andern pflege ich das zu schnupfen, was mir bei meiner Malerei von den Königsherzen übrig bleibt! Verstanden?«

»Ich höre recht gut, was Sie sagen, Herr Droling, Sie brauchen nicht so zu schreien. Nur erfasse ich den Zusammenhang nicht ganz.«

Der Maler seufzte, antwortete aber nicht. Schweigend ging er zu dem Schranke und entnahm ihm ein paar kleine Kupferplatten, die er dem Herzog reichte. »Da! Es liegen noch einunddreissig in dem Fache, ich schenke sie Ihnen alle. Sie bekommen sie als Zugabe zu den Bildern.«

Der Herzog betrachtete aufmerksam die Inschriften der beiden Platten, ging dann selbst zu dem Schranke und studierte die der andern. Die Inschriften besagten, dass die Platten von den Urnen stammten, welche die Herzen der Könige, Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses enthielten. Er fing langsam an, zu verstehen.

»Wie kommen Sie dazu?« fragte er. Gegen seinen Willen hatte sein Ton etwas Hochfahrendes.

»Ich habe sie gekauft«, antwortete der Alte in demselben Tone. »Sie wissen doch, dass sich Maler häufig für alten Trödel und Plunder interessieren.«

»So verkaufen Sie mir die Platten wieder.«

»Ich habe sie Ihnen ja geschenkt. — Sie können sie unten an meine Bilder hängen; ich werde Ihnen sagen, zu welchen sie gehören. Diese da«, er nahm dem Herzog eine Platte aus der Hand, »gehört unter eines meiner lustigsten Bilder, Sie sollen es gleich sehen.«

Er hing die Platte an einem Nagel des Standbrettes der Staffelei, nahm das Bild herunter und lehnte es an einen Stuhl. Dann trippelte er wieder hinter die spanische Wand und zog im nächsten Augenblicke ein sehr grosses Gemälde hinter sich heraus. »Helfen Sie mir, bitte, Herr Orléans, es ist ziemlich schwer.« — Der Herzog fasste den schweren Keilrahmen und hob ihn auf die Staffelei. Als er zurücktrat, klopfte der Alte mit den Fingern an die Kupferplatte und deklamierte: »Hier ist zu sehn das Herz Heinrich IV., des ersten Bourbonen! Es war ein wenig beschädigt durch den Dolchstoss Ravaillacs, eines Mannes von höchst lobenswerten Grundsätzen.«

Das Bild stellte eine sehr grosse Küche dar, die zum grössten Teile von einem ungeheuren Herde mit vielen Kochlöchern eingenommen wurde. Über all diesen Löchern, aus denen die Flammen herausschlugen, standen Kochtöpfe, in denen lebende Menschen schmorten. Manche versuchten herauszuklettern, andere fassten sich gegenseitig, heulten, schnitten entsetzliche Grimassen. Eine grässliche Angst, eine unerhörte Qual schrie aus all diesen verhungerten Gesichtern. Der braune Kochherd zeigte an einer Kachel ein aufgemaltes Herz mit den Initialen Heinrich IV.

Der Herzog wandte sich ab. »Ich verstehe nichts davon«, sagte er.

Droling lachte hell auf. »Und doch lesen Sie in jedem Schulbuch das grosse Wort Ihres biedern Ahnherrn: ›Ich will, dass jeder Bauer Sonntags sein Huhn im Topfe haben soll!‹ — Schauen Sie hin, da sehen Sie die Hähnchen, die der König selbst im Topfe hatte! Das ist wahrhaft ein königliches Herz, dieser Kochherd da! — Wollen Sie Ihrer Nase auch etwas von diesem Bourbonen zu kosten geben?« Er nahm aus dem Schranke eine andere Tabaksdose und hielt sie dem Herzog hin. »Es ist nur noch wenig da,« fuhr er fort, »aber nehmen Sie nur. Gute Mischung: Heinrich IV. und Franz I.! Versuchen Sie nur, man bekommt Raubtiergedanken davon.«

»Wollen Sie vielleicht sagen, Herr Droling,« fragte der Herzog, »dass dieser Tabak — dieser schwarzbraune Staub da — von den Herzen der beiden Könige herrühre?«

»Das will ich allerdings sagen, Herr Orléans. Von nichts anderm stammt er her: ich habe ihn selbst gemischt.«

»Woher haben Sie also die Herzen?«

»Gekauft habe ich sie, sagte ich das nicht schon? Interessieren Sie die Einzelheiten? So hören Sie.« Er schob dem Herzog den Sessel hin und sprang wieder auf sein Malstühlchen.

»Petit-Radel — haben Sie einmal etwas von Petit-Radel gehört? Nein? Na, Sie sind ungebildet, ein echter Orléans, das habe ich schon lange gemerkt. Ihr Grossvater war sehr befreundet mit dem Architekten Petit-Radel. Also der bekam eines Tages vom Ausschuss den Auftrag, die albernen Königsgräber in den Grabgewölben von Saint-Denis und Val-de-Grâce zu zerstören. Er hat es gründlich besorgt, sage ich Ihnen. Dann musste er dieselbe Operation auch in der Jesuitenkirche in der Rue Saint-Antoine vornehmen; Ihr Grossvater benachrichtigte mich davon. ›Geh mit ihm‹, sagte der brave Philippe, ›da wirst du billig Mumie kaufen können!‹ — Sie wissen doch, was das ist, Herr Orléans? Nicht? Nun, Mumie ist Mumie, es sind Reste einbalsamierter Körper, die man als Farbe verwendet. Und teuer ist diese Farbe, meiner Seel! Sie können sich also denken, wie ich mich freute, billig daran zu kommen. In der Jesuitenkirche fanden wir die Gefässe mit den einbalsamierten Herzen der Könige und Prinzen; Petit-Radel zerschlug die Urnen in Stücke; ich kaufte dabei die Kupferplatten und Herzen.«

»Und Sie mischten sich Farbe aus den Herzen?«

»Ja, natürlich, was sonst? Es ist das einzige, wozu ein Königsherz gut ist. Nein, ich übertreibe, als Prise ist es auch ausgezeichnet! — So bedienen Sie sich doch: Heinrich IV. und Franz I.«

Der Herzog lehnte ab. »Gestatten Sie mir zu danken, Herr Droling.«

Der Greis klappte die Dose zu. »Wie Sie wollen. Aber Sie tun unrecht, die Gelegenheit zu versäumen. Nie werden Sie wieder in die Lage kommen, Königsherzen zu schnupfen.«

»Den Teil der Herzen, den Sie nicht zum Schnupfen verwandten, haben Sie in Ihre Bilder vermalt?«

Allerdings, Herr Orléans, ich glaubte, Sie hätten das längst begriffen. Jedes Herz der Familie Valois-Bourbon-Orléans finden Sie in einem meiner Bilder. Aber Sie werden mehr darin finden, als nur die Materie: so billig habe ich mir die Sache nicht gemacht. Wessen Herz wünschen Sie nun zu sehen?«

»Ludwig XV.« sagte der Herzog aufs Geratewohl.

Bald stand ein anderes Bild auf der Staffelei, es war durchweg in dunklem Tone gehalten, selbst die Fleischtöne zeigten eine matte braune Farbe. »Sie scheinen viel Mumie hier verwandt zu haben, Herr Droling,« bemerkte der Herzog, »war das Herz so gross?«

Der Alte lachte: »Nein, es war sehr klein, ein Knabenherz, trotzdem es durch vierundsechzig Jahre schlug. Aber ich habe hier noch andere Herzen verwendet, die des Regenten, des Herzogs von Orléans, der Pompadour und der Dubarry. Es ist eine ganze Zeit, die sich Ihnen da auf tut.«

Das Bild zeigte das Gewimmel einer erstaunlichen Anzahl von Herrn und Damen, die alle in matten Bewegungen durcheinander gingen, sich aneinander vorbeischoben, übereinander krochen.

Einige waren ganz nackt, die meisten in der Tracht ihrer Zeit, mit hohen Toupets, Allongeperücken, Spitzenröcken und Jabots. Alle aber trugen statt eines Kopfes einen mit dünner, pergamentartiger Haut bekleideten Totenschädel auf den Schultern. Die kranken Bewegungen waren tierisch, ja hündisch, die virtuos gemalten Figuren und Trachten, die Glieder, namentlich die Hände, Arme und Schultern menschlich, der Ausdruck der einzelnen und namentlich des ganzen Milieus ein abstossend leichenhafter. Dieses seltsame Gemisch von Leben und Tod, von Tier und Mensch, klang so bewusst harmonisch ineinander, dass das Bild einen unerhört grauenhaften Eindruck auf den Beschauer machte. Droling, dem keine kleinste Bewegung seines Gastes entging, deutete auf die Karaffe.

»Bitte, bedienen Sie sich, Herr Orléans. Ihre stumme Kritik befriedigt mich in höchstem Masse.«

»Ich finde das Bild schauderhaft«, sagte der Herzog.

Der Alte krähte vor Vergnügen. »Nicht wahr? Ekelhaft, ganz widerwärtig. Mit einem Wort: echt königlich!« Dann wurde er plötzlich ernst: »Glauben Sie mir, Herr Orléans, es hat mich unerhörte Qualen gekostet, diese Bilder zu malen. Keine Marter aus Dantes Inferno mag dem gleichkommen: in den Tiefen königlicher Herzen herumzuwühlen. — Bitte, holen Sie ein anderes Bild her.«

Der Herzog ging hinter die spanische Wand, er sah eine ganze Reihe aufgespannter Keilrahmen, alle mit der Bildseite der Wand zugekehrt. Die nächsten ergriff er und hob sie auf die Staffeleien.

»Ah, Sie haben Karl IX. Herz erwischt; keines von allen dürstete so nach Blut, wie das seine.«

Der Herzog sah einen breiten Fluss, der sich träge zwischen flachen Ufern durch den Abend schob. Ein endloses Floss schwamm auf dem trüben Wasser: ein Floss von Leichen. Ganz vorne stand, hochaufgerichtet, der Fährmann, eine magere, in roten Königspurpur gehüllte Gestalt, das bleiche Antlitz von Schwären zerfressen, den irren Blick starr geradeaus gerichtet. Einen mächtigen Bootshaken stiess er in den Grund, so trieb er seine furchtbare Fracht den Strom hinab.

Das andere Gemälde deuchte den Herzog noch schrecklicher zu sein. Es zeigte einen lebensgrossen männlichen Leichnam, der völlig in Verwesung übergegangen war. Würmer krochen aus den Augenhöhlen heraus, eine Sorte schwarzer, rotgelb getupfter Käfer frass an Nase und Mund. Auf dem aufgehackten Leibe sassen zwei, übrigens grandios gemalte Geier, der eine hatte Kopf und Hals tief in den Leib gestossen, der andere schlang an den herausgezerrten Eingeweiden. Am Fussende sah man einige Ratten, die gierig an den angefaulten Zehen nagten.

Der Herzog wandte sich leichenblass ab, er hatte ein Gefühl, als ob er sich erbrechen müsse. Aber der Alte fasste ihn am Rockärmel: »Nein, nein, betrachten Sie das Bild genauer, es ist mein allerbestes und würdig Ihres grossen Ahnherrn Ludwig XIV.! Erkennen Sie ihn nicht? — Er war es, der das freche Wort sprach: ›Der Staat — das bin ich!‹ Nun da haben Sie in Wahrheit diesen Staat, der er war, verfault, zerfressen, zerrissen, verwest.«

Der Herzog setzte sich auf den Sessel, den Rücken den Bildern zugekehrt. Er goss sein Glas voll und trank. »Gestatten Sie mir, Herr Droling, Ihre Kunst setzt starke Nerven voraus.«

Der Maler trat nahe zu ihm und hielt ihm sein Glas hin: »Bitte schenken Sie mir auch ein. Danke sehr. Stossen Sie mit mir an, Herr Orléans, darauf, dass ich nun endlich, endlich — von dem Fluche erlöst bin.« Die Gläser klangen aneinander.

»Ja, ich bin nun frei«, fuhr der Greis fort, und es klang wie Jubel aus der zitternden Stimme. »Alle diese entsetzlichen Herzen sind vermalt, das bisschen, was mir von ihnen blieb, ist in meinen Tabaksdosen. Mein Lebenswerk ist vollbracht, nie wieder brauche ich einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Wenn Sie heute nachmittag die Bilder holen lassen, so wollen Sie bitte auch all meine Malutensilien wegschaffen lassen, Sie werden mich verbinden, wenn Sie das tun.« Dann schrie er beinahe in leidenschaftlichem Tone: »Und nie, nie wieder brauche ich all das Entsetzliche zu sehen. Frei bin ich, ganz frei nun!« Er rückte sein Malstühlchen dicht an den Sessel des Herzogs und ergriff mit beiden Händen dessen Rechte.

»Sie sind ein Orléans, sind der Sohn des Königs von Frankreich. Sie wissen nun, wie sehr ich Ihre Familie hasse. Aber in diesem Augenblick bin ich so unendlich froh, dass ich fast vergesse, welche grässlichen Martern ich durch Jahrzehnte hindurch durch Ihre Familie zu erdulden hatte! So lange die Erde steht, hat nie ein Mensch ein schrecklicheres Leben geführt. — Hören Sie, ich will Ihnen sagen, wie das alles gekommen ist; ein Mensch muss es doch wissen, warum soll es nicht der Thronerbe dieses unglücklichen Landes sein.

»Ich sagte Ihnen schon, dass es Ihr Grossvater war, Philippe Egalité, der mich darauf aufmerksam machte, dass ich die Königsherzen kaufen und so billig Mumie erhalten könne. Er war mein guter Freund und besuchte mich häufig, ihm habe ich es auch zu verdanken, dass mein Bild damals vom Staate für den Louvre angekauft wurde. Diese Küchenszene war das erste Bild, zu dem ich ein Herz benutzte, aus Verachtung für den König gebrauchte ich damals die Mumienfarbe, einen kleinen Teil des Herzens Ludwig XIII. für den Abfalltopf. Ein billiger und geschmackloser Scherz! Übrigens waren zu jener Zeit meine Gefühle für Ihr Haus nicht die von heute; den König und die Österreicherin hasste ich zwar, aber nicht mehr wie alle Pariser. Und Philippe war ja mein guter Freund! Sein Hass gegen seine eigene Familie war viel grösser als meiner, und er war es, der mir die Idee auseinandersetzte, von diesen Königsherzen für meine Bilder nicht nur das Stoffliche für den materiellen, sondern auch für den gedanklichen Inhalt zu nehmen. Er war es, der mir die erste banale Idee brachte, den Garten Ludwig XI. zu malen, um so dem Herzen dieses Königs einen seiner würdigen Ausdruck zu geben.

»Ich sage Ihnen, Herr Orléans, ich war damals entzückt von der Idee Ihres Grossvaters! Dreiunddreissig Herzen hatte ich, davon allein achtzehn von Königen. Ich konnte in achtzehn Bildern die Geschichte Frankreichs malen, so wie sie sich zur Darstellung brachte in den Herzen dieser Könige, ich konnte zu diesen Bildern ihre Herzen selbst benutzen! Können Sie sich für einen Künstler etwas Verlockenderes denken? Ich ging sofort an die Arbeit, begann das Bild Ludwig XI. und studierte zugleich die Geschichte meines Landes, von der ich nicht gerade sehr viel wusste. Ihr Grossvater schaffte mir, was er nur an Büchern erwischen konnte, aus den Bibliotheken heran, dazu eine Menge von Geheimakten, Tagebüchern, Memoiren aus der Sorbonne, aus dem Schlosse, aus dem Rathause. Jahrelang habe ich mich hineingefressen in die blutrünstige Geschichte Ihres Hauses, jeden Lebensweg Ihrer Ahnen habe ich bis zum letzten Atemzuge verfolgt. Und immer mehr kam mir zum Bewusstsein, welche furchtbare Arbeit ich auf mich geladen hatte. Ein jedes Bild sollte ja die extrahierte Quintessenz des Herzschlages eines Königs sein, aber was ich auch immer an Scheusslichkeiten ersinnen konnte, es blieb stets unendlich weit hinter der Wahrheit zurück. Meine Arbeit war so ungeheuer gross, erforderte eine solche Riesensumme aller entsetzlichen Gedanken, die je ein Menschenhirn durchzuckt haben, dass ich immer wieder verzweifelte, zusammenbrach unter dieser verfaulten widerlichen Last meiner Aufgabe. Die Verbrechen der Valois, Bourbons und Orléans waren so ungeheuer gross, dass es schier unmöglich schien, sie künstlerisch zu bezwingen. Zusammengebrochen in diesem Kampfe schlich ich spät nachts zu Bett, um am frühen Morgen von neuem zu kämpfen: je mehr ich eindrang in diesen blutigen Pfuhl verruchten Wahnsinns, um so undenkbarer erschien es mir, je Herr darüber zu werden.

»So wuchs in mir der tödliche Hass gegen das Königshaus und zugleich der Hass gegen den, der mich in diese Seelenqual gestürzt hatte. Ich hätte Ihren Grossvater erwürgen mögen. Er blieb damals lange Zeit fern von mir, ich war froh, dass ich ihn nicht sah. Aber eines Tages stürzte er aufgeregt in mein Atelier. Er war zur Gironde übergetreten, galt als Verräter und Dantons Leute waren hinter ihm her. Ihr Vater war klüger gewesen, er hatte treu zu den Jakobinern gehalten, bis er mit Dumouriez floh. Nun bat mich Philippe, ich solle ihn schützen, ihn verstecken. — O, in ganz Paris hätte er keinen Menschen finden können, der ihn mit grösserer Wonne dem Henker ausgeliefert hätte! Ich schickte sofort meinen Diener zum Ausschuss, sperrte dann die Türe ab und behielt ihn als Gefangenen, bis die Gardisten ihn abholten. Zehn Tage später wurde er hingerichtet: als Belohnung für meine patriotische Tat bat ich mir sein Herz aus.«

Der Herzog unterbrach ihn: »Aber Sie konnten doch unmöglich mit dem frischen Herzen malen?«

»Gewiss nicht. Aber ich hatte ja Zeit! Entsetzlich viel Zeit —, alle die andern Herzen konnte ich vorher verbrauchen. Ich habe das Herz Ihres Grossvaters einbalsamiert und trocknen lassen, sechsunddreissig Jahre lang; es hat ausgezeichnete Mumienfarbe geliefert. Es ist mein letztes Bild, warten Sie, ich will es Ihnen zeigen.«

Er sprang hinter die spanische Wand und schleppte einen andern Keilrahmen heraus. »Hier, Herr Orléans! Was Sie da sehen, habe ich oft, oft klopfen hören — auf demselben Stuhle, auf dem Sie jetzt sitzen: das Herz Ihres Grossvaters, des Herzogs von Orléans, Philippe Egalité.«

Der Herzog griff sich unwillkürlich an die Brust, er hatte ein Gefühl, als müsse er sein Herz festhalten, als habe der grässliche Alte die Gewalt, es auch ihm aus dem Leibe zu reissen. Kaum wagte er das Gemälde zu betrachten.

Das Bild zeigte im Hintergrunde ein eisernes Gitter mit vielen Spitzen, das die ganze Länge der Leinwand einnahm. Auf dem Raume vorne waren viele hundert Pfähle in den Boden geschlagen und alle diese Pfähle trugen ebenso wie die Spitzen des Gitters jeder einen abgeschlagenen Menschenkopf. Die Pfähle waren in Herzform aufgestellt, so zwar, dass das Gitter in zwei gleichen Halbkreisen die obere Grenze des Herzens darstellte. Auch der innere Raum des Herzens war ganz mit den Pfählen angefüllt, dass es aussah, als ob die Todesblumen aus dem braunen Herzboden herauswüchsen. Hoch über den Pfählen aber sah man in der graugelben Luft eine verschwommene Fratze schweben, die eigentlich nur ein einziges dämonisches Grinsen war. Und diese Fratze — wenn man näher zusah, auch ein abgeschlagener Kopf — hatte wieder eine Herzform: die charakteristische Birnenherzform der Mitglieder des Hauses Orléans. Der Herzog kannte seinen Grossvater nicht, aber die Ähnlichkeit dieser Birnenfratze mit seinem Vater, ja mit sich selbst, fiel ihm sofort auf. Immer mehr erfasste ihn eine beklemmende Furcht, er konnte den Blick nicht lassen von dieser grässlichen Schaustellung guillotinierter Köpfe. Wie aus der Ferne schien die Stimme des Alten an sein Ohr zu schlagen:

»Ja, sehen Sie nur genau hin, Herr Orléans, das sind alles Porträtsköpfe, alles! O es hat mir viele Mühe gekostet, die Bilder von all den Herrschaften zu erhalten. Wollen Sie wissen, von welchen Leuten die Köpfe sind, über die Ihr Grossvater da oben — ganz Herz ist er jetzt, schauen Sie nur! — sich so herzlich freut? Es sind die Köpfe aller derer, denen er zur Guillotine verhalf! Hier ist der Herzog von Montpensier, da die Marquise von Clairemont. Hier ist Necker, da Turgot, da Beaulieu-Rubin. Hier ist sein Vetter, Ludwig Capet, den Sie König Ludwig XVI. nennen. Warten Sie, ich werde Ihnen das Verzeichnis geben.«

Er suchte in seiner Rocktasche und brachte ein altes vergilbtes Büchlein zum Vorschein. »Nehmen Sie, Herr Orléans, es ist das Vermächtnis Philippe Egalités an seinen Enkel, den Thronerben von Frankreich. Es ist sein Taschenbuch, getreulich hat er darin Buch geführt über alle die Leute, die er zum Schaffot brachte. Das war sein Sport, wissen Sie: darum ward Ihr Grossvater ein Jakobiner. Hier, hier, nehmen Sie diese königlichen Bekenntnisse. Mir gab sie sein Henker; ich zahlte ihm hundert Sous dafür.«

Der Herzog nahm das Büchlein und blätterte darin herum. Aber er vermochte kein Wort zu lesen, die Buchstaben verschwammen ihm vor den Augen. Schwer liess er sich in den Sessel zurückfallen. Der Alte kam mit kleinen Schritten heran, stellte sich gerade vor ihn hin.

»Schon der Anblick dieses Bildes macht Sie schaudern? Da war der, mit dessen Herz es gemalt ist, ein anderer Mann — das Herz hätte ihm gelacht, wenn er es gesehen hätte: so wie er jetzt da lacht! Wirklich, ich habe ihm ein schönes Denkmal gesetzt. — Aber nun begreifen Sie vielleicht, Herr Orléans, was ich durchgemacht habe?

»Sehen Sie, ich habe die Seele eines jeden Ihrer Vorfahren mir zu eigen gemacht. Hier in diesem alten Leibe, der da vor Ihnen steht, haben Sie alle gehaust, die Ludwige und Heinriche, die Franze, Karle und Philippe. Besessen war ich von ihnen, wie von Teufeln, alle ihre Verbrechen musste ich noch einmal begehen. So war meine Arbeit.

»Und nun stellen Sie sich vor, dass ich nicht wie irgendein armer Verrückter unbewusst von einem Wahne befallen wurde, sondern dass ich jedesmal mit ungeheuerer Willensanstrengung von neuem einen Wahnsinn künstlich in mir erwecken musste. Dass ich Wochen, Monate dazu gebrauchte, mich in die Höllen ihrer königlichen Phantasien hinein zu finden, hinab zu stürzen in die gifthauchenden Abgründe ihrer Gedanken. Es gibt kaum ein Mittel, Herr Orléans, das ich zu diesem Zweck nicht versucht habe. Ich habe gefastet und mich kasteit, um die blutrünstig-heiligen Ekstasen in mir zu erleben, die unserm Verständnis von heute so unendlich ferne liegen. Ich habe gerast in täglichen Weinräuschen, aber in meinen wildesten Delirien kamen mir immer nur die gutmütigen Phantasien des harmlosen Martin Droling. Da kam mir der Gedanke, es mit dem Schnupfen zu versuchen; ich zerrieb einen kleinen Teil von jedem meiner Herzen und priste sie. Sie sind selbst ein Schnupfer, Herr Orléans, Sie wissen, wie der Kitzel des feinen Tabaks auf die Schleimhäute der Nase wirkt, wie er das Hirn freier zu machen scheint. Es ist, als ob es von einem Drucke erlöst würde, als könne es plötzlich leichter atmen.

»Ich aber empfand mit diesem eigentümlich angenehmen Gefühl zugleich etwas anderes. Es war, als ob die Seele des Königs, dessen Herz ich schnupfte, von meinem Hirne Besitz ergriffe. Sie setzte sich darin fest, vertrieb den Geist Martin Drolings in die letzte Ecke und schaltete hoch als Herr und König. Und mein kleines Ich hatte nur die einzige Kraft, die königlichen Blutlaunen auf die Leinwand zu bringen — mit der Farbe königlicher Herzen. Ja, Herr Orléans, Sie sehen in mir zugleich alle Ihre Ahnen, die sich wiedererzeugten in meinem Hirne, alle, von Ihrem Grossvater bis hinauf zu Philippe V., dem ersten Valois, der mit blutigen Fingern die Kapetinger Krone sich aufs Haupt setzte! Und sie zeugten in mir — mit mir — ihre Seele noch einmal: in meinen Bildern. Ich war der Künstler: das Urbild des Weibes, das sie alle besassen, das sie alle schändeten, mit dem sie alle zeugten: ihre Kinder, meine Kinder — — die Bilder da! Ja, ja, der Künstler ist ein Weib: wie eine Dirne lockt er die Gedanken heran, lässt sich von ihnen nehmen und knechten und gebiert in grässlichen Qualen seine Werke.«

Die Stimme des Alten klang erstickt, fast niedergebrochen. Aber noch einmal hob sie sich, scharf und schneidend, mit alles verachtender Bitterkeit.

»Ich bin die lebendige Hure der toten Könige von Frankreich. Und nun präsentiere ich Ihnen, Herr Orléans, dem letzten Spross des Hauses, die Rechnung für die Liebesnächte — nehmen Sie dafür ihre Früchte. Es ist die Schuld Ihrer Väter, wenn sie nicht schöner sind.«

Er überreichte dem Herzog einen grossen weissen Bogen mit dem Verzeichnis der Bilder und der Preise. Der Herzog faltete ihn zusammen und steckte ihn in die Tasche.

»Ich werde Ihnen heute mittag das Geld zusenden und zugleich die Bilder abholen lassen. Weisen Sie den Leuten alles das an, was Sie fortgeschafft zu wissen wünschen. Ich danke Ihnen, Herr Droling. Darf ich Ihnen zum Abschied die Hand geben?«

»Nein,« antwortete Martin Droling, »Sie sind ein Orléans.«

Der Herzog verbeugte sich stumm.

Am 13. Juli 1842 starb Herzog Ferdinand von Orléans infolge eines Sturzes aus dem Wagen. In seinem Testament fiel die eigentümliche Bestimmung auf, dass der Herzog sein Herz dem Maler Martin Droling, 34 Rue des Martirs, vermachte. Voraussichtlich hätte König Ludwig Philippe diese Verfügung seines Sohnes, kraft seines hausgesetzlichen Vetorechtes verhindert; doch brauchte er davon keinen Gebrauch zu machen, da der alte Maler schon vor Monaten gestorben war.

Seine Bilder scheinen verschwunden zu sein. In dem Testament des Herzogs werden sie nicht erwähnt und aus den Tagebüchern seines Adjutanten, des Herrn de Touaillon-Geffrard, ist die einzige Stelle, die von ihnen zu sprechen scheint, herausgeschnitten.

Man muss in den Louvre gehen, um noch etwas von den Herzen des französischen Königshauses zu finden. Man suche sie in Drolings Bilde »Intérieur de cuisine«, Kat.-Nr. 4339.

Donald Mac Lean erwartete ihn im Kaffeehaus. Als Lothar eintrat, rief er ihn an:

»Endlich. Ich glaubte, Sie würden nicht mehr kommen.«

Lothar setzte sich, er stocherte in der Limonade, die ihm das Mädchen brachte.

»Was gibt es?« fragte er.

Mac Lean bog sich ein wenig vor.

»Es dürfte Sie interessieren,« sagte er. »Sie studieren doch die Verwandlungen Aphroditens? — Nun, Sie könnten vielleicht die Schaumgeborene in einem neuen Gewande sehen.«

Lothar gähnte:

»Ah! — Wirklich?«

»Wirklich«, sagte Mac Lean.

»Erlauben Sie einen Augenblick,« fuhr Lothar fort. »Venus ist Proteus echte Tochter, aber ich glaube, all' ihre Maskeraden zu kennen. Ich war über ein Jahr in Bombay bei Klaus Petersen —«

»Nun?« fragte der Schotte.

»Nun? — Sie kennen also Klaus Petersen nicht? — Herr Klaus Petersen aus Hamburg ist ein Talent, ein Genie vielleicht! — Der Marschall Gilles de Rais war ein Charlatan — an ihm gemessen!«

Donald Mac Lean zuckte mit den Achseln:

»Das ist nicht die einzige Kunst!«

»Gewiss nicht! Aber warten Sie nur. Oskar Wilde war mein guter Freund, wie Sie wissen. — Und Inez Seckel habe ich durch lange Jahre gekannt. Jeder Name sollte Ihnen eine Fülle von Sensationen geben!«

»Doch nicht alle,« warf der Maler ein.

»Nicht alle?« Lothar trommelte auf den Tisch. »Aber die besten wohl! — Also kurz: ich kenne Venus, die sich in Eros verwandelt, ich kenne die, die den Pelz anzieht und die Geissel schwingt. Ich kenne Venus als Sphinx, die ihre Krallen blutgierig in zartes Kinderfleisch schlägt. Ich kenne die Venus, die sich wollüstig in fauligem Aas wälzt, und ich kenne die schwarze Liebesgöttin, die bei Satansmessen des Priesters ekles Opfer über der Jungfrau weissen Leib spritzt. — Laurette Dumont nahm mich mit in ihren Tierpark, ich weiss, was wenige wissen, wie seltene Reize Sodom birgt! Noch mehr, ich habe in Genf der Lady Kathlin Mac-Mardochs Geheimnis gefunden, um das kein anderer lebender Mensch weiss! Ich kenne die verdorbenste Venus, — — oder soll ich sagen, die »reinste«? — — die die Blumen dem Menschen vermählt! — — Glauben Sie immer noch, dass der Liebe Göttin eine Maske wählen könne, die mir neu wäre?«

Mac Lean schlürfte langsam seine Strega.