RGL e-Book Cover 2016©

RGL e-Book Cover 2016©

"Die Spur des Dschingis-Khan," Scherl-Verlag, Berlin, 1923

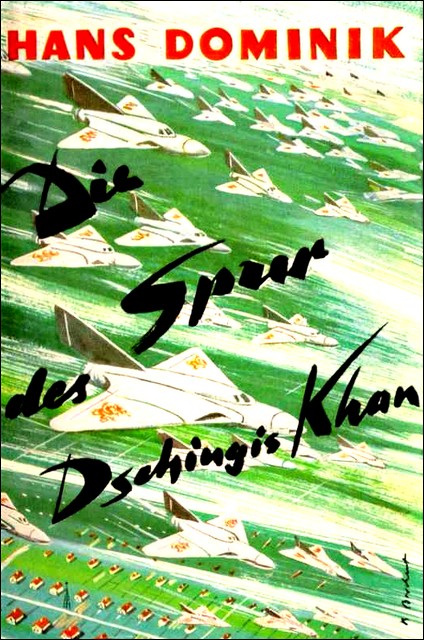

Der Dichter-Ingenieur Hans Dominik, in dem sich weitschweifende Phantasie mit realem Wissen vereinigt, schildert in seinen Zukunftsromanen, auf der Basis modernster, wissenschaftlicher Erkenntnis aufbauend, wohin die rasende Entwicklung unserer Zeit die Welt führen wird.

In dem vor vorliegenden Roman bilden die weiten Räume Osteuropas bis zum Großraum Asien den Schauplatz abenteuerlicher Handlungen im Kampf um die Vorherrschaft über diese Gebiete. Weltweite Spannungen tragen dazu bei, erfolgreiche Erfindungen bis zur endgültigen Verwirklichung weiterzutreiben. Die praktische Anwendung der neu entwickelten Geheimwaffen zeitigt erschreckende Verluste in machthungrigen asiatischen Kreisen, die der Spur des Dschingis-Khan folgen wollen und von einem neuen Weltreich träumen. Durch den Einsatz der neuesten technischen Errungenschaften werden die gelben Riesenheere vernichtet und damit die Bahn freigemacht für eine verständnisvolle Zusammenarbeit aller Völker und Nationen.

Archibald Wellington Fox, der Berichterstatter der Chicago Press, und Georg Isenbrandt, ein Oberingenieur der Asiatischen Dynothermkompagnie, gingen zusammen den Bismarckdamm in Berlin entlang. Ihr Ziel war ein mächtiges Sandsteingebäude, das einen ganzen Straßenblock einnahm. Weithin glänzte von seiner Front ein goldenes Wappen. Drei Ähren, von einer Sichel umschlungen. Darunter ein Monogramm aus den drei Buchstaben E.S.C.

Wellington Fox sprach: »Das war ein guter Zufall, daß ich dich hier in Berlin auf der Straße treffen mußte. Sonst hätte ich dich im fernen Turkestan aufsuchen müssen … wo es für Kriegsberichterstatter nächstens gute Arbeit geben kann.«

Er drängte an den Freund heran und sah ihm forschend ins Gesicht.

»Ich meine, daß erheblich viele Grade der Wahrscheinlichkeit dafür sprechen … müßten. Aber meine Meinung wird von dem Direktorium der E. S. C. leider nicht geteilt.«

»Georg, Krieg! … Krieg zwischen dem Vereinigten Europa und dem großen Himmlischen Reich!«

Der andere nickte stumm. Sein Gesicht blieb unverändert. Nur ein Funkeln seiner Augen zeigte, daß sein Inneres keinen Teil an seiner äußerlichen Ruhe hatte.

In dem Gehirn des Journalisten kreuzten sich wirr tausend Gedanken. Eine Weile schritten sie wortlos nebeneinander her.

»Du weißt, Wellington, daß unsere Unterhaltungen keine Interviews sind. Der Journalist Wellington Fox von der Chicago Press hört von unseren Gesprächen nichts.«

»Kein Zweifel, Georg. Doch sag, zu welchem Zweck bist du hier in Berlin?«

»Um einen letzten Versuch zu machen … die Herren der E.S.C. zu meiner Ansicht zu bekehren. Ich habe um fünf Uhr eine Konferenz mit ihnen.«

»Und wenn …? Was wird dann aus dem großen Werk der E.S.C.? Den Hunderttausenden von europäischen Siedlern in Turkestan … und deinen großen Arbeiten? Werden sie nicht durch den Krieg schwer leiden?«

»Du fürchtest für sie? … Ich nicht, wenn man mir folgt … sie zu verteidigen … zu sichern auf Menschenalter … darauf gehen meine Pläne …«

Jede Gleichgültigkeit war jetzt von dem Sprecher abgefallen. Ein eiserner Wille, eine unbeugsame Energie prägte sich auf dem scharf geschnittenen Gesicht mit der kantigen Stirn aus.

Staunen, Überraschung malten sich in den Zügen des Journalisten. Mit einem zweifelnden Blick maß er die Gestalt des einstigen Schulkameraden.

»Bist du dir auch bewußt, mit welchem furchtbaren Gegner Europa … du … zu kämpfen haben würdest? Das große geeinte Gelbe Reich ist eine Macht, wie sie die Geschichte der Völker selten gekannt hat. Sein Herrscher, der Kaiser Schitsu, ist ein Mann vom Blut und Schlage des Dschingis-Khan.«

»Ich weiß es. Die Gefahr ist groß! Aber sie wird mit jedem Jahr größer. Deshalb heißt es, ihr zu begegnen … jetzt, ehe es zu spät ist.

Der Kaiser ist todkrank. Stirbt er, wird man mir leichter folgen. Die Angst vor ihm ist größer als vor seinem Land. Doch wir sind am Ziel.«

Er deutete auf den Sandsteinpalast, den sie jetzt erreicht hatten.

»Was da drinnen in den nächsten Stunden beschlossen wird, ist entscheidend für das Schicksal von Millionen Menschen.«

Unwillkürlich hatte sich seine Hand erhoben und gegen die Quadern des Riesenbaues gereckt. Dann senkte sie sich langsam in die des Freundes.

»Auf Wiedersehen denn heute abend bei dir im Hotel.«

Noch ein Händedruck, und Georg Isenbrandt trat durch das Hauptportal in das Gebäude ein. Unschlüssig blieb Wellington Fox auf der Straße stehen.

Das Haus hier war das Verwaltungsgebäude der großen, von den europäischen Staaten mit einem Milliardenkapital begründeten Siedlungsgesellschaft, die den Überschuß der europäischen Bevölkerung seit zehn Jahren in Asien ansiedelte. Auf meilenweiten Ländereien, die nach der Erfindung des Dynotherms bestes Ackerland geworden waren. Hier in Berlin war der Hauptsitz dieser großen internationalen und mit staatlichen Hoheitsrechten ausgestatteten Gesellschaft. Ihr Arbeitsgebiet lag in Asien. Dort reichte es vom Kaspischen Meer bis zu den Grenzen des chinesischen Reiches.

Wellington Fox war mit der Betrachtung des Gebäudes zu Ende und ging weiter, dem Grunewaldpark zu. Die letzten Worte seines Freundes gaben ihm reichlich Anlaß zum Nachdenken. Und so übersah er es, wie eine elegant gekleidete Gestalt, die ihm entgegenkam, bei seinem Anblick schon von weitem einen Bogen schlug, um auf die andere Seite der Straße zu gelangen und dann im Hause der E.S.C. zu verschwinden.

Ein dumpfer Knall riß ihn wenige Minuten später aus seinem Sinnen. Der Luftdruck einer schweren Explosion brachte ihn momentan ins Wanken. Mit einem jähen Ruck warf er sich herum und sah aus den zersplitterten unteren Fenstern des E.S.C.-Gebäudes dünne Rauchschwaden ziehen.

Instinktiv lief er auf den Eingang des Gebäudes zu. Durch die aufgerissenen Flügeltüren drang er in das Haus ein und stürmte die Treppen empor. Ein Gemisch von Staub und Rauch benahm ihm fast den Atem. Eine schreiende Menge drang ihm entgegen. Zwischendurch … darüber hinweg bahnte er sich seinen Weg bis in das zweite Stockwerk, wo er den Freund wußte.

Hier war es ruhiger. Hier ließ auch der Qualm nach. Er lief über einen Korridor und sah die Person, die ihm auf der Straße entgangen, in einen Seitengang verschwinden. Mit einem Ruck blieb er stehen. Dann schlug er den entgegengesetzten Weg zu den Direktionszimmern ein. Noch ehe er sie erreichte, kam ihm Georg Isenbrandt mit einigen Herren entgegen.

»Georg, was ist los?«

»Das wissen wir selbst noch nicht. Wir müssen die Untersuchung abwarten.«

»Ein verbrecherischer Anschlag?«

»Nicht so eilig! Warte mit deinen Telegrammen, bis die Untersuchung Klarheit geschaffen hat.«

Der Donner einer zweiten Explosion in der Nähe verschlang die letzten Worte Isenbrandts. Ohne sich noch aufhalten zu lassen, stürmte der Amerikaner dem Weg nach, den der Fremde vorher eingeschlagen hatte. Die zweite Explosion hatte neue Rauchmengen entwickelt. Er rüttelte an verschlossenen Türen und stieß schließlich auf eine Tür, die nachgab. Sah zuerst einen mächtigen Tresor, der durch die Gewalt der Explosion von oben bis unten aufgerissen war. Die Kraft der Sprengung hatte die in ihm verwahrten Dokumente durch das Zimmer zerstreut. Sah dann nur undeutlich in dem rauchgefüllten Raum, wie der Gesuchte bemüht war, mehrere Schriftstücke in seinen Taschen verschwinden zu lassen. Mit ein paar tigerähnlichen Sätzen schoß Wellington auf ihn los. Doch noch schneller hatte der Fremde die Tür zum Nebenzimmer aufgerissen. Als Wellington Fox die Klinke berührte, hörte er, wie der Schlüssel im Schloß von außen umgedreht wurde.

Wellington Fox blieb stehen. Das Vergebliche einer weiteren Verfolgung hier im Gebäude war ihm klar.

Seine Exzellenz Herr Wang Tschung Hu, der chinesische Botschafter bei der Deutschen Republik, saß allein in seinem Arbeitszimmer. Nervös spielte seine Rechte mit einem Bleistift, während sein Auge den langsamen Fortgang des Uhrzeigers auf dem Zifferblatt verfolgte.

Die Uhr hub aus und schlug halb sechs. In ihren verhallenden Schlag mischte sich der Klang der Telephonglocke.

Die Meldung des Sekretärs, daß Mr. Collin Cameron soeben die Botschaft betreten habe.

Wang Tschung Hu legte den Apparat wieder auf die Gabel, suchte einen Moment zwischen verschiedenen, an dem großen Diplomatentisch befestigten Hebeln und legte einen davon um. Im gleichen Augenblick war ein Telephon auf seinem Tisch mit den Lauschmikrophonen verbunden, die sich in der Wohnung des Hausmeisters der Botschaft befanden. Jedes Wort, was dort unten gesprochen wurde, mußte hier oben klar und deutlich aus dem Apparat kommen.

Die Gründe, die Seine Exzellenz veranlaßt hatten, diese Verbindung herstellen zu lassen, waren von besonderer Art. Wutin Fang, der da unten in der bescheidenen Stellung eines Hausmeisters wirkte, war in Wirklichkeit Generalstabsoffizier und Chef der gelben Spionage in Europa. Der Botschafter mußte jederzeit offiziell versichern können, daß er Leute, wie jetzt diesen Mr. Collin Cameron, nicht kenne. Aber Seine Exzellenz hatten ein großes Interesse daran, zu erfahren, was solche Leute mit Wutin Fang verhandelten. So saß Wang Tschung Hu jetzt mit gespannter Aufmerksamkeit vor dem Telephon. Stimmen erklangen aus dem Apparat.

»Was bringen Sie uns, Mr. Cameron?«

»Schlechte Neuigkeiten, Herr Wutin Fang. Es hat nicht geklappt.«

»Ich verstehe nicht, wie das möglich war?«

»Wie das möglich war? … Ihre Leute haben ein harmloses Feuerwerk veranstaltet, aber keine Sprengung … Ein paar Fensterscheiben in Trümmer, ein paar Türfüllungen herausgeschlagen, aber die Tresore kaum beschädigt … Ganz unmöglich, an die Proben des Dynotherms heranzukommen … ich habe das Menschenmögliche versucht.«

»Verdammt, wir müssen die Analysen haben. Wenn es heute nicht ging, muß es das nächstemal gehen.«

»Halten Sie die Direktoren der Compagnie nicht für Kinder! Ein zweites Mal wird sich eine Gelegenheit nicht wieder bieten … ganz bestimmt nicht. Isenbrandt war während der Sprengung im Gebäude. Meinen Sie, der wüßte nicht, um was es sich gehandelt hat …«

»Wir werden die Analysen bekommen. Wenn nicht morgen, dann übermorgen.«

»Machen Sie, was Sie wollen … ich kann mich mit der Angelegenheit nicht mehr abgeben. Ich bin gesehen worden …«

»Von wem … von Isenbrandt?«

»Nein. Ein Freund von ihm, ein amerikanischer Journalist … ein verdammter Schnüffler. Ich muß Berlin sofort verlassen.«

»Ihr Bericht ist wenig befriedigend, Mr. Cameron … Sie haben uns zu dem Unternehmen veranlaßt … Jetzt ziehen Sie sich zurück.«

»Weil ich muß. Die Gründe habe ich Ihnen gesagt. Das Unternehmen ist fehlgeschlagen, weil Ihre Leute schlecht gesprengt haben … Immerhin … Ich habe daraus zu machen versucht, was sich machen ließ. An die Analysen in den Panzergewölben war nicht heranzukommen. Für den Tresor im ersten Stock reichten die Sprengmittel, die ich bei mir hatte …«

»Mir wurde von zwei Explosionen berichtet … Haben Sie …«

»Ich habe es getan, weil ich es für die letzte Gelegenheit hielt, in das Compagniegebäude zu kommen … Auf die Gefahr hin, verhaftet zu werden … auf die Gefahr hin, nichts zu finden … Ich habe gefunden.«

»Was haben Sie …«

»Wollen Sie, bitte, selbst sehen!«

Wang Tschung Hu hörte deutlich das Knistern, wie wenn Papiere ausgebreitet und geradegestrichen werden.

Dann wieder die Stimme Collin Camerons:

»Ich meine, der Besuch hat sich gelohnt.«

»Das Ilidreieck …«

Seine Exzellenz preßte den Hörer mit Gewalt gegen das Ohr, aber er hörte nichts mehr. Wutin Fang schwieg, als habe er mit dem einen Wort schon zuviel gesagt. Collin Cameron sprach weiter:

»Ich lasse Ihnen die Pläne hier. Ich kann es nicht mehr riskieren, sie selbst nach China zu bringen. Die Marchesa di Toresani ist hier. Die kann das besorgen … ich muß auf dem schnellsten Wege nach Kaschgar.«

Wang Tschung Hu hörte, wie Papiere gefaltet wurden und die Tür eines Tresors ins Schloß fiel. Dann Blättern wie in einem Buche und dann die Stimme Wutin Fangs: »In vierzig Minuten geht das Ostschiff. Sie können es noch erreichen.«

Die Hände tief in den Taschen seines Mantels verborgen, ging Wellington Fox auf der gegenüberliegenden Seite der Straße vor der chinesischen Botschaft auf und ab. Der feine kalte Regen schien seiner guten Stimmung keinen Abbruch zu tun.

»Hab’ ich dich endlich, mein Freund«, kam es im Selbstgespräch von seinen Lippen. »Deine Schliche kenne ich jetzt … und die sind schlimmer, als ich dachte. Georg wird Augen machen, wenn ich ihm volle Aufklärung über den Täter gebe.«

Er wollte sich eben dem Innern der Stadt zuwenden, als das plötzliche Halten eines Autos vor der Botschaft ihn noch einmal stillstehen ließ.

Eine Dame verließ den Wagen und schritt, von einem grauhaarigen Diener begleitet, durch den Vorgarten in das Haus. Als Wellington Fox den Wagen erreichte, kam die Besucherin mit ihrem Diener bereits wieder aus dem Gebäude. Ein dichter Schleier verbarg ihre Züge. Aber Wellington Fox starrte den beiden nach und starrte noch, als das Auto längst verschwunden war.

»Hallo! Was war das? Vor einer Minute hätte ich noch geschworen, daß der Diener ein alter, grauhaariger Bursche war. Und jetzt hatte er schwarzes Haar. So schwarz wie deines, mein Freund Collin Cameron.«

Der Präsident Dr. Reinhardt sprach in der Direktoriumssitzung der Europäischen Siedlungsgesellschaft: »… über die wirtschaftlichen und technischen Erfolge im letzten Jahre gibt der Bericht des Aufsichtsrates der Gesellschaft ein erfreuliches Bild. Ich möchte nur die wichtigsten Punkte hervorheben. Die Schmelzarbeiten haben mit 3,6 Milliarden Kubikmeter Wasser die Ziffer des Vorjahres um 600 Millionen übertroffen. Die Zahl der europäischen Siedler auf unseren Gebieten hat sich, die russischen nicht miteingerechnet, um 200 000 vermehrt, die auf etwa 50 000 Quadratkilometer Neuland angesetzt sind. Auf das Gesellschaftskapital von einer Milliarde Pfund Sterling wird eine Dividende von 6 Prozent in Aussicht gestellt. Die Börse bewertete unsere Aktien schon seit dem Bekanntwerden des neuen Dynotherms nach dem Verfahren unseres Herrn Isenbrandt mit 150 Prozent des Nennwertes.

Die Aussichten für die Zukunft sind ebenfalls günstig. Aber ein voller Erfolg könnte unseren Arbeiten nur beschieden sein, wenn wir auch im Quellsystem der Flüsse schmelzen dürften, die im chinesischen Ilidreieck entspringen und in unserem Gebiet münden. Ich berühre hier eine heikle Frage, über die Herr Isenbrandt Ihnen näheren Vortrag halten wird. Herr Isenbrandt hat das Wort.«

Als dieser sich erhob, füllte sich der Raum mit Spannung. »Meine Herren! Ich will nur ganz kurz auf die heutigen Anschläge auf unsere Tresore zurückkommen, um ihnen zu sagen: Das war gelbe Arbeit. Der Raub der Analysen und Synthesen des neuen Dynotherms ist jedoch mißlungen.

Der zweite Anschlag ist leider gelungen. Die Pläne für die Besetzung und Bearbeitung des chinesischen Iligebietes sind fort … in chinesischen Händen. Und doch …!« Die Gestalt des Sprechers straffte sich. »Wir müssen das Ilidreieck haben!«

»Keinen Krieg!« Der Russe rief es und sprang erregt auf. »Wir sind als nächste Nachbarn des Gelben Reiches am besten über die Machtverhältnisse informiert. Wollen Sie die blühenden Fluren Turkestans in Wüsten verwandelt sehen?«

Lebhaftes Stimmengewirr erfüllte den Saal. Die Meinungen waren geteilt. Gelassen schaute Isenbrandt eine Weile auf die erregten Gruppen. Dann erhob er seine Stimme von neuem:

»Um diese Gefahren zu vermeiden, machte ich meinen Vorschlag. Ich will jetzt nicht von unseren Arbeiten sprechen, die ohne das Ilidreieck nicht zur vollen Auswirkung gelangen können. Ich will mich auch nicht auf die Tatsache stürzen, daß das Land vor 150 Jahren schon einmal russischer Besitz war. Ein Blick auf die Karte hier an der Wand müßte genügen, um Sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß das Iligebiet unser wird.«

Er war an die Karte herangetreten.

»Sie sehen, wie hier vom Pamirplateau aus nördlich ziehend das Altaigebirge und anschließend der Thian-Schan die Grenze gegen China bilden. Da springt auf dem 80. Längengrad die Grenze plötzlich vom Gebirgskamm ab und geht über das offene Ilital nach Norden, statt naturgemäß auf dem Gebirgskamm zu bleiben.

Was ist die Folge davon? Die Gelben haben hier ein Glacis, das eine ständige Drohung für uns ist.

Die gelbe Gefahr ist noch im Werden. Sie verkörpert sich nicht nur in der Person des Kaisers Schitsu. Stirbt er, wird ein anderer kommen, unter dem sich die Entwicklung fortsetzen wird. Der Kaiser ist nur ein Exponent der Verhältnisse, die sich in jedem Fall durchsetzen. Nicht um Augenblickspolitik wollen wir handeln. Auf Menschenalter müssen wir uns sichern.«

Georg Isenbrandt hatte geendet. Wiederum begann eine lebhafte Debatte, bis der Präsident sich Gehör verschaffte.

»Meine Herren, wir werden morgen um dieselbe Zeit wieder zusammenkommen, um über das heute Besprochene abzustimmen.«

Die Strahlen der Aprilsonne vergoldeten die Kuppeln von Orenburg und ließen sie aufleuchten und schimmern.

Die Sonnenstrahlen überfluteten das Bahnhofsgebäude und glitzerten in tausend Reflexen in den gewaltigen Eisenkonstruktionen des großen Postflughafens neben dem Bahnhof.

Zur Höhe von zweihundert Meter reckten sich die stählernen Bauten. Wie feine Filigranarbeit stand ihr Fachwerk in der Frühlingsluft, ein Fachwerk, das stark genug war, um in schwindelnder Höhe noch die schweren Plattformen zur Aufnahme der großen Flugschiffe zu tragen.

Jetzt, gegen Mittag, war der Flugplatz leer. Scheinbar unbewohnt lag das Posthotel inmitten der parkartigen Gartenanlagen.

Auf der Nordostecke der Landeplattform erhob sich ein eiserner Turm und ragte noch einmal fünfzig Meter in die Höhe. In seinem obersten Teil lagen die Diensträume für den Stationschef und die Telegraphisten.

Der Stationschef trat in den Telegraphistenraum.

»Was Neues, Gregor Iwanowitsch?«

»Alles in Ordnung, Fedor Fedorowitsch.«

Der Chef blätterte in dem Stationsbuch, das aufgeschlagen auf dem Tisch lag.

Orenburg war ein Knotenpunkt für den Luftverkehr. Die große europäische Linie Berlin – Moskau – Orenburg spaltete sich hier in drei Zweigstrecken. Die sibirische Linie nach Omsk und Tomsk, die Südostlinie nach Ferghana und die persische Linie nach Teheran.

Der Stationschef verglich seine Uhr mit der Normaluhr über dem Apparatetisch.

»Noch fünfundvierzig Minuten bis zur Ankunft des Moskauer Schiffes … Starke Besetzung heute … Nach den Listen hundertsechzig Passagiere … Gregor Dimidow ist ein beliebter Kapitän … Obwohl Nummer achtzehn längst nicht mehr das neueste Schiff ist …«

Das plötzliche Ansprechen eines der Geräte unterbrach die Worte des Stationschefs.

»Achtzehn … tick tick tick, tä tä tä, tick tick tick …«

Achtzehn war die Nummer des Schiffes Moskau – Orenburg, das hier in fünfundvierzig Minuten erwartet wurde. Die Morsezeichen bedeuteten den internationalen Notruf für höchste Gefahr.

Was war geschehen?

Mit einem Ruck schaltete der Telegraphist die eigene Sendeanlage ein. Er wollte rückfragen, aber er kam nicht dazu.

Gerade in diesem Augenblick begann es im Telephonapparat zu rauschen und zu pfeifen. Dem erfahrenen Beamten war es klar, daß eine andere starke Station mit der gleichen Wellenlänge wie Nummer achtzehn Signale gab. Offensichtlich, um die Notrufe des Schiffes zu übertönen und unwirksam zu machen. Über seine Apparate gebeugt, versuchte er durch schnelle Umstimmung der Wellenlängen die Verständigung wiederherzustellen.

Als es ihm nicht gelang, nahm er die Verbindung mit den Städten im Umkreis auf. Wohl hatte man auch auf diesen Stationen den Hilferuf von Nummer achtzehn vernommen, aber es waren auch dort keine Polizeischiffe zur Verfügung. Viertelstunde auf Viertelstunde verstrich, ohne daß sich eine Möglichkeit bot, dem Postschiff Hilfe zu senden.

Der Telegraphist legte seinen Apparat wieder auf die Wellenlänge von Nummer achtzehn um. Jetzt herrschte Ruhe im Hörer. Das Zwischensprechen der Störungsstation hatte aufgehört. Aber auch das Postschiff meldete sich nicht. Vergeblich rief der Telegraphist es an. Schon war die Ankunftszeit, zu der es hier in Orenburg eintreffen sollte, um zehn Minuten überschritten.

Kurs Ost zu Südost zog das Postschiff Nummer achtzehn der Linie Moskau-Orenburg in zehn Kilometer Höhe seine Bahn. Vor einer Stunde hatte es über Samara die letzte Post abgegeben und empfangen. Noch fünfundvierzig Minuten, und es sollte in Orenburg landen.

In der Zentrale des Schiffes stand der Kommandant Gregor Dimidow neben dem wachhabenden Offizier. Angestrengt spähte der Kapitän nach Süden.

»Schneller als wir! Keine Flagge, kein Zeichen … Was ist …?«

Während der Kommandant die Worte sprach, war das fremde Schiff verschwunden.

Der Kommandant ließ das Glas sinken.

»Was halten Sie von der Geschichte?«

Der Wachhabende machte aus seiner Meinung kein Hehl.

»Da stimmt etwas nicht, Kapitän! Seitdem wir über die Wolga gingen, treibt sich das Schiff in unserer Nähe herum.«

Der Kapitän ging mit unruhigen Schritten in dem kleinen Kommandantenraum hin und her. Die Verantwortung für das wertvolle Schiff mit hundertsechzig Passagieren lastete schwer auf ihm. Sollte er telephonischen Alarm geben … Unterstützung von Orenburg erbitten? … Oder sollte er notlanden?

»Dort!«

Das fremde Schiff war wieder aus den Wolken herausgetreten und wurde schnell größer. Der Kommandant faßte seinen Entschluß.

»Wenn es weiter auf uns zuhält, dann nehme ich telephonische Verbindung auf und rufe um Hilfe.«

Aber während der Kommandant dem Wachhabenden diesen Entschluß mitteilte, überlegte er schon weiter, welche Wirkung er sich von dieser Maßnahme versprechen dürfe. Orenburg war noch zu weit. Ganz unmöglich würde er den Flughafen vor dem fremden Schiff erreichen können … Hilfe von dort? … Raubüberfälle auf Postschiffe waren seit zwanzig Jahren selten geworden. Die Gegend hier galt als vollkommen sicher. Es war unwahrscheinlich, daß irgendein Polizeischiff hier schnell zur Stelle sein konnte.

Auf einen Wink des Kommandanten schaltete der Wachhabende die Sendestation ein. Automatisch begann das Typenrad zu laufen und gab die Nummer des Schiffes in den Raum … Und dann blitzte ein Wölkchen auf dem fremden Schiff auf. Zweihundert Meter seitlich vom Postschiff platzte das Geschoß.

Mit einem Satz stand der Wachhabende an der Morsetaste. Mechanisch hämmerten seine Finger den internationalen Notruf.

Jetzt war alle Unschlüssigkeit vom Kommandanten gewichen. Er selbst stand am Steuer und gebot durch den Maschinentelegraphen den Turbinen die Hergabe der höchsten Leistung.

Zickzackfahren, den Kurs so schnell und so sprunghaft ändern, daß die da drüben mit ihrem Schießen immer zu spät kommen mußten … daß nur Zufallstreffer dem eigenen Schiff gefährlich werden konnten … Zeit gewinnen … Raum gewinnen!

Wellington Fox kam von seinem Rundgang durch die Maschinenräume des Kompagnieschiffes wieder in die Zentrale zurück.

»Alle Wetter, Georg! Meine Hochachtung vor der Chartered Company und ihren Schiffen …«

»E. S. Compagnie!« verbesserte Isenbrandt. »Nicht Charte red Company! Der Name hat einen schlechten Klang in der Geschichte.«

»Meinetwegen! Aber es kommt doch auf etwas Ähnliches heraus. Eure Gesellschaft ist mit staatlichen Hoheitsrechten ausgestattet, hält auf eigene Rechnung Soldaten und wird vielleicht eines Tages Krieg führen … auf eigene Rechnung.« »Laß, Fox! Deine Vergleiche hinken zu stark!«

»Na! Jedenfalls gibt diese Fahrt mir Stoff für einen guten Bericht nach Chikago. Fehlt nur noch ein regelrechtes Abenteuer.«

Georg Isenbrandt saß bequem in einem Korbsessel und verfolgte das Zeigerspiel der mannigfachen Apparate in der Zentrale, während er ab und zu halblaute Worte mit dem Kommandanten des Schiffes, Baron von Löwen, wechselte, wobei klar wurde, daß das Compagnieschiff unter dem Befehl Isenbrandts stand.

Wellington Fox sprach weiter:

»Mein Kompliment, Herr von Löwen! Die Maschinen vorzüglich … Ihre Ausrüstung unübertrefflich. Sie müssen bei forcierter Fahrt tausendfünfhundert Kilometer in der Stunde hinter sich bringen …«

»Gewiß, Mr. Fox. Es macht mir Freude, einen der schnellsten Kreuzer der Compagny zu führen. Aber der Dienst wird auf die Dauer eintönig.

Wir patrouillierten vom Balkasch bis zum Altai. Tagein, tagaus der gleiche Dienst. Es passiert nichts mehr. Die Zeiten der Lufträuberromantik sind dahin.«

»Es wäre nicht ganz ausgeschlossen, Herr von Löwen, daß der heutige Tag eine kleine Abwechslung in Ihren Dienst bringt.«

Der Kommandant sah ihn einen Augenblick erstaunt an. »Hm … Es war mir schon eine angenehme Abwechslung, Herr Isenbrandt, als ich den Befehl bekam, in forcierter Fahrt nach Moskau zu gehen und Sie an Bord zu nehmen.« Isenbrandt zog seine Uhr.

»Das Postschiff Nummer achtzehn muß in fünfundvierzig Minuteruin Orenburg landen. Wo stehen wir?«

Der Kommandant beugte sich über die Karte.

»Wir stehen fünfzig Kilometer hinter Nummer achtzehn.« »Halten Sie den Abstand bis Orenburg, wenn nicht …« Das Wellentelephon schlug an. Scharf und abgehackt kamen die Morsezeichen.

»Nummer achtzehn, tick, tick, tick, tä, tä, tä, tick, tick, tick …«

Herr von Löwen starrte abwechselnd auf den Apparat und auf den Oberingenieur. Georg Isenbrandt blieb unbewegt sitzen. Nur seine Augen blitzten.

»Also doch … äußerste Fahrt voraus! Dem Postschiff nach … Ihre Kanoniere bekommen Arbeit, Herr von Löwen!« Ein jäher Ruck ging durch das Wachschiff und warf Wellington Fox gegen den Türpfosten. Jetzt rissen die mächtigen Maschinen das schnittige Gefährt plötzlich mit tausendfünfhundert Kilometern durch den Raum. Und jetzt sahen sie, was geschah.

Ein schnelles, gut bewaffnetes Schiff ohne Flagge feuerte unablässig hinter dem langsamer fliegenden Postschiff her, das sich durch scharfe Wendungen und eine Flucht nach Norden dem Angriff zu entziehen versuchte.

Wellington Fox war an das Fenster gesprungen. Herr von Löwen sprach durch den Apparat mit den Batterien. Unablässig arbeiteten die automatischen Entfernungsmesser und gaben die errechneten Entfernungen zu den Geschützen weiter. »Halte dich fest, Fox!«

Die Warnung Isenbrandts kam zu spät. Der schwere Donner eines Schusses, und gleichzeitig führte das Schiff unter der Gewalt des Rückstoßes eine Schlingerbewegung aus, die den Berichterstatter der Chicago Press der Länge nach auf den Fußboden schleuderte. Mit der Gewandtheit einer Katze sprang er wieder auf und klammerte sich an der Fensterbrüstung fest. »Dicht Backbord vorbei, Georg!«

Schon rollte ein zweiter Donner, und der Rückstoß des zweiten Schusses legte das Compagnieschiff schwer über. Wellington Fox machte einen Freudensprung.

»Hurra, der hat gesessen! Eine Backborddüse ist beim Teufel!«

Beim letzten Wort machte Wellington Fox wieder Bekanntschaft mit dem Fußboden. Ein dritter Schuß war aus den Rohren des Compagnieschiffes gefahren.

»Ich rate dir wirklich, dich festzuhalten, Fox.«

Georg Isenbrandt sagte es mit unerschütterlicher Ruhe, während er durch ein gutes Glas die Schußwirkungen auf dem Raubschiff beobachtete.

Ohne Pause krachten jetzt die acht Schnellfeuergeschütze des Compagnieschiffes und schleuderten einen Strom von Stahl und Dynamit auf das Raubschiff hin. Aber obschon schwer getroffen, setzte dies den Angriff auf das Postschiff fort. Nur noch aus einem Rohr vermochte es jetzt zu feuern, aber es feuerte, bis ein Treffer des Compagnieschiffes auch dies letzte Rohr in Trümmer schlug.

Georg Isenbrandt kniff die Lippen zusammen.

»Halt! … Das darf nicht sein … Herr von Löwen!« Der Kommandant folgte mit den Blicken dem Finger des Oberingenieurs. Ein gelbes Pünktchen löste sich von dem Raubschiff und sank in die Tiefe. Der Kommandant sprach durch das Telephon. In dichten Salven feuerte das Compagnieschiff. Weiße Schrapnellwölkchen umhüllten das niedersinkende gelbe Fleckchen und wischten es aus dem blauen Himmel.

Aber schon tropfte es weiter aus dem todwunden Raubschiff.

Ein zweiter, dritter, vierter und fünfter Fallschirm löste sich fast gleichzeitig von ihm und sank nach unten.

Die Geschütze des Compagnieschiffes arbeiteten wie Schnellfeuerpistolen. Die Wolken der platzenden Schrapnells umhüllten den vierten Fallschirm so dicht, daß man das Gelb seiner Form nicht mehr zu erkennen vermochte.

»Jetzt hat’s ihn! … Nein, da ist er noch … jetzt hat’s ihn doch … nein … ich weiß nicht …«

Wellington Fox stieß die Worte mit Leidenschaftlichkeit eines Jägers hervor, während er das Schicksal des vierten Fallschirms verfolgte.

In den letzten Minuten war das Kompagnieschiff dem bewegungslosen Raubschiff immer näher gekommen. Noch einmal drei Schüsse aus den schwersten Rohren. Dann brach das führerlose Schiff in drei Teile auseinander. Wie Steine stürzten sie in die Tiefe und schlugen dumpf auf den Boden auf. Die Rohre des Compagnieschiffes schwiegen. Unwahrscheinlich wirkte die Stille nach dem Getöse des vorangegangenen Kampfe«.

Der Kommandant brach als erster das Schweigen.

»Horrido! Herr Isenbrandt … Das war also Ihre kleine Abwechslung!«

Isenbrandt trat auf ihn zu und schüttelte ihm die Hand. »Das war gute Arbeit, Herr von Löwen. Es waren nicht die hundert oder zweihundert Passagiere des Postschiffes, die Sie vor dem Tode bewahrt haben … Denn offensichtlich ging die Absicht der Piraten nicht auf Raub, sondern auf Vernichtung … Es war diesmal mehr …

Doch nun ‘runter! Besehen wir uns die Strecke in der Nähe.« Im schnellen Gleitflug stieß der Kreuzer in die Tiefe. Nach wenigen Minuten setzte er dicht neben den Überresten des abgeschossenen Schiffes auf.

Mit dem Kommandanten standen Georg Isenbrandt und Wellington Fox zwischen den Trümmern des Wracks. Verbogenes Fachwerk, zerfetzte Bleche, zerschlagene Transmissionen. Zwischen zertrümmerten Lafetten lagen die Überreste mensch licher Körper.

»Mongolen … Mongolische Räuber?«

Zweifelnd brachte der Kommandant die Worte hervor. »Jedenfalls Gelbe, Herr von Löwen! Gelbe! Es ist wichtig, daß Sie das in Ihrem Bericht an die Gesellschaft betonen …

Was macht Nummer achtzehn?«

»Ah! … Da!«

Der Kommandant deutete nach Nordosten.

»Es hat wieder Richtung Orenburg genommen. Seine Beschädigungen scheinen nicht allzu schwer zu sein. Es erreicht mit eigener Kraft den Hafen.

Wir sollten bis Ferghana durchfahren, Herr Isenbrandt. Mit Ihrer Zustimmung würde ich indes gern in Orenburg zwischenlanden.«

»Bitte, Herr von Löwen!«

Wenig später nahm das Compagnieschiff Kurs auf Orenburg.

Nummer achtzehn steuerte von Norden her den Orenburger Hafen an. Jetzt konnte man auch mit unbewaffnetem Auge erkennen, daß sein Rumpf an mehr als einer Stelle schwere Verletzungen aufwies. Nur mit Mühe konnte der Führer sein Schiff in der Luft halten.

Jetzt senkte es sich über der Plattform und warf die Leinen aus. Geschickt griff das Bodenpersonal zu. Aber sie hatten heute viel länger als sonst zu richten und zu dirigieren, bevor das Schiff endlich über dem Gleis stand und seine starken Räder in die Schienen eingriffen.

Propellerschwirren lenkte die Blicke von neuem aufwärts. Das Wachtschiff der E.S.C. erschien.

Sicher und schnell, ohne die Hilfe der Bedienungsmannschaften abzuwarten, setzte das Schiff auf der Plattform auf. Seine Treppe wurde ausgelegt. Georg Isenbrandt und Wellington Fox traten in Begleitung des Kommandanten ins Freie.

Zu dritt bestiegen sie einen der Fahrstühle, fuhren in die Tiefe und begaben sich zum Posthotel.

Georg Isenbrandt wandte sich an Herrn von Löwen:

»Während Sie sich mit dem Kommandanten von Nummer achtzehn besprechen, werde ich mit Mr. Fox im Hotel eine Erfrischung nehmen. Sie werden die Liebenswürdigkeit haben, es uns wissen zu lassen, wenn Sie abfahrtbereit sind.«

In der kleinen Trinkstube hinter dem großen Speisesaal fanden die beiden Freunde eine behagliche Ecke, in der sie allein und ungestört sitzen konnten.

Der Raum war im Stile der alten deutschen Ratsstuben gehalten. Nur der Funkschreiber, der auf einem Tischchen an der Wand stand und unablässig Depeschen aus aller Welt auswarf, verriet, daß man sich im 20. Jahrhundert befand.

Wellington Fox sprang auf und trat an den Apparat heran.

»Höre mal, Georg, was die Wun-Fang-Ti-Agentur meldet …«

Georg Isenbrandt machte eine abwehrende Handbewegung.

»Laß, Fox! Sie lügen wie gedruckt.«

»Die Agentur meldet: Peking, den 7. April. Die erleuchtete Güte wandelt auf dem Wege der Genesung. Der wachsende Mond wird Seiner Himmlischen Majestät die volle Kraft zurückbringen …«

Georg Isenbrandt zuckte mit den Achseln.

»Mit allen ihren Lügen können sie das Leben des KubelaiKhan um keine Minute verlängern. Wenn kein Wunder geschieht, stirbt der Kaiser in wenigen Tagen an der Kugel, die Wang Tschung auf ihn abfeuerte.«

»Ja, zum Teufel, warum lügen die Kerle so gräßlich?«

Ein sarkastisches Lächeln ging über die Züge Isenbrandts.

»Fox, du müßtest den Braten doch riechen. Kubelai-Khan, der als Kaiser Schitsu den Thron des Gelben Riesenreiches bestieg, hat nur einen unmündigen Sohn. Die Kugel des Republikaners, die ihn niederwarf, bedroht den Weiterbestand der neuen mongolischen Dynastie. Die ganze Lebensarbeit des Kubelai-Khan ist umsonst gewesen, wenn es nicht gelingt, in Peking eine starke Regentschaft einzusetzen, bevor der Tod des Kaisers öffentlich bekannt wird. Darum glaube ich, Fox, wir werden Bulletins der bisherigen Tonart noch lange zu lesen bekommen.«

Wellington Fox saß wieder am Tisch und stützte den Kopf in die Hand.

»Ich glaube, du hast recht, Georg.«

Wellington Fox nahm einen tiefen Zug aus seinem Glase.

»Weißt du auch, daß derselbe Mann, der in Berlin sprengte und deine Pläne stahl, heute den Überfall auf das Postschiff inszenieren ließ, in dem man dich vermutete?«

»Meinst du diesen Collin Cameron?«

»Den meine ich, Georg! Hüte dich vor Collin Cameron!«

Am Nordufer des Kisil, dort, wo er bei Kaschgar dem Yarkand zuströmt, lag die Villa Witthusen. Rings um das ganze Gebäude zog sich, von dem flachen Dach mit überdeckt, eine breite Veranda. Das Innere des Hauses enthielt große und luftige Räume.

Hier saß Theodor Witthusen, der Chef des großen Handelshauses Witthusen & Co, im Gespräch mit Mr. Collin Cameron, dem Vertreter der angesehenen amerikanischen Firma Uphart Brothers. Ein beträchtlicher Teil des Handels, der über Kaschgar nach Westen geht, lag in den Händen dieser beiden Firmen. Das russische Haus Witthusen & Co. importierte Häute und Teppiche, während das Haus Uphart Brothers mit Tee und Seide handelte. Collin Cameron war soeben von seiner Europareise zurückgekommen und hatte die erste Gelegenheit wahrgenommen, den Chef des befreundeten Hauses aufzusuchen.

Theodor Witthusen strich sich über den langen, leicht ergrauten Vollbart. Seine Züge verrieten Besorgnis.

»Wir sitzen hier in der Wetterecke, Mr. Cameron. Das politische Barometer ist gefallen und fällt noch weiter. Ich merke es an meinem Hauptbuch. Haben Sie Bestellungen aus dem Westen mitgebracht?«

Collin Cameron schlug sich auf die rechte Brusttasche.

»Gewiß, mein lieber Witthusen. Eine ganze Tasche voll. Die Nachfrage war sehr stark.«

Theodor Witthusen schüttelte den Kopf.

»Ich habe seit Wochen keine Bestellungen mehr. Man traut dem Frieden nicht. Die Auftraggeber halten zurück …«

»Sie sehen unnötig schwarz. Es gab eine Krise, ich will es zugeben. Kurz nach dem Attentat auf den Kaiser. Die Gefahr ist überwunden. Ich habe zuverlässige Nachrichten. Die Kugel ist entfernt. Das Befinden des Schitsu bessert sich von Tag zu Tag. Wir haben nichts mehr zu fürchten …«

Theodor Witthusen war der Rede Collin Camerons mit wachsender Aufmerksamkeit gefolgt.

»Ich weiß, Sie haben gute Verbindungen. Wenn Sie es sagen, glaube ich es. Ich hatte schon den Plan erwogen, Kaschgar zu verlassen und nach Rußland hinüberzugehen. Weg von hier nach Andischan … oder sonst irgendwohin ins Ferghanatal.«

»Sie weg von hier? … Und Ihre Lager? … Millionenwerte … Das dürfen Sie nicht … Schon Ihrer Tochter wegen nicht, der Sie das Vermögen erhalten müssen …«

»Gerade meiner Tochter wegen, Mr. Cameron. Ich bin ein alter Mann, und wenn man mich hier totschlägt, so … aber um meine Tochter bin ich in Sorge. Sie ist von Riga nach hierher unterwegs. Ich möchte sie heute noch warnen, ihr telephonieren, daß sie auf russischem Gebiet bleibt. Maria Feodorowna soll in Andischan warten, bis ich ihr weitere Nachrichten gebe.« Collin Cameron war den Ausführungen seines Geschäftsfreundes mit unbeweglicher Miene gefolgt.

»Ich glaube, mein bester Witthusen, Sie sind viel zu ängstlich. Ich komme von England … war auch in Deutschland … Kein Mensch denkt an kriegerische Verwicklungen. Von Ihnen werde ich direkt zum Bürgermeister gehen, ihm meine Aufwartung machen. Wenn der Taotai irgendwelche Befürchtungen hat, wird er es mich wissen lassen. Sollte ich irgend etwas hören, gebe ich Ihnen Nachricht. Aber Ihre Besorgnisse sind sicherlich unnötig.«

Mit einem Händedruck empfahl sich Collin Cameron.

Vor dem Hause wartete sein Kraftwagen auf ihn. Ein kurzer Wink, und das Fahrzeug setzte sich in Bewegung.

Cameron fuhr zum Taotai. Eine Einladung … ja beinahe ein Befehl rief ihn dorthin.

Seine Gedanken flogen zurück. Wie lange schon steckte er in diesem Spiel? Vor neun Jahren war es, an einem Wintertag. Da waren die Würfel gefallen, die über sein weiteres Leben entschieden. Da war der große Prozeß zu seinen Ungunsten entschieden, der ihm die Lordschaft Lowdale bringen sollte. An jenem Tage hatte er sich in seiner Verzweiflung den Gelben verschrieben.

Das Knistern des Papiers riß ihn aus seinen Gedanken. Er zog es aus der Tasche und entfaltete es. Eine Einladung des Taotai. Mit chinesischen Lettern auf zähes Papier gepinselt. Unverfänglich für jeden, der nur den Text las und das unscheinbare Zeichen neben dem Namenszug des Taotai übersah.

Das Zeichen der Schanti-Partei.

Als Kubelai-Khan vor zwanzig Jahren das neue Reich schuf und als Kaiser Schitsu den Thron bestieg, war Toghon-Khan sein bester Feldherr. Seit Jahren saß Toghon-Khan als Vizekönig von Kaschgarien in Dobraja. Ebenso wie der Kaiser hatte er einen chinesischen Namen angenommen. Als Schanti herrschte er unter dem Zepter des Schitsu, wie er als Toghon an der Seite des Kubelai in die Schlachten geritten war.

Viele Augen im Reiche richteten sich auf den klugen und mächtigen Vizekönig, der hier an der westlichen Grenze des Reiches Wache hielt und ein starkes Heer unter seinen Fahnen hatte.

Solange Schitsu herrschte, würde Schanti als treuer Paladin stets an seiner Seite stehen. Aber der Tod konnte seiner Herrschaft ein Ende bereiten, und Schanti hatte seit langem für sich und seine Herrschaft vorgesorgt. In aller Stille war die große, auf den Namen des Schanti eingeschworene Organisation entstanden.

Collin Cameron blickte auf das winzige Zeichen neben der Unterschrift am Fuße der Einladung und wußte, daß nicht der Taotai, der einfache Bürgermeister, ihn erwartete.

Nun hielt der Wagen vor dem Amtsgebäude. Collin Cameron schritt die Treppe empor. Tief verneigten sich die Diener vor ihm. Lautlos wiesen sie ihm den Weg. Nicht der Taotai empfing ihn. Er stand vor Wang Ho. Der Generalstabschef der Armee des Schanti war es, der seinen Besuch gefordert hatte.

»Das Berliner Unternehmen, zu dem Sie uns veranlaßten, ist mißlungen.«

»Schroffe Abweisung trat auf die Züge des Angeredeten.

»Nicht meine Schuld, Herr General. Ich hatte in meinem Bericht ausdrücklich betont, daß die Hauptpanzer zu sprengen wären. Die Sprengung ist mit unzulänglichen Mitteln unternommen worden. Ich muß die Verantwortung für die Durchführung dieser Unternehmung ablehnen.«

»Auch das Orenburger Unternehmen ist mißlungen! Vor fünf Minuten ist der telephonische Bericht eingegangen. Sie hatten uns gemeldet, daß der Oberingenieur Isenbrandt im fahrplanmäßigen Postschiff fährt. Wir haben das Schiff angreifen lassen. Unser Schiff ist von einem Compagniekreuzer vernichtet worden. Der Oberingenieur ist nicht in dem Postschiff gefahren. Er hat im Gegenteil das Compagnieschiff kommandiert. Wie erklären Sie ihren unzutreffenden Bericht?«

Collin Cameron fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Sekunden hindurch verharrte er in nachdenklichem Schweigen.

»Erklären? … Es gibt nur eine Erklärung. Ich vermute … ich fürchte, hier hat ein Verräter seine Hände im Spiel.«

»Dann wird es Ihre Aufgabe sein, ihn zu finden.«

»Herr General, ich lehne jede Verantwortung für das Mißlingen meiner Pläne ab. Den Verräter zu suchen, ist Ihre Aufgabe. Zu etwas anderem … Bitte, lesen Sie …«

Cameron griff in die Brusttasche, entfaltete schweigend ein Papier und überreichte es dem General.

Wang Ho hatte seine Miene in der Gewalt. Unwillkürlich neigte er das Haupt, als er die eigenhändige Unterschrift des Schanti erblickte. Mit unbewegter Miene gab er das Papier zurück.

»Sie haben recht, Mr. Cameron. Es geht um größere Dinge.«

Sorgfältig barg Collin Cameron das Papier wieder in der Brieftasche. Ruhig sprach er weiter.

»Sie haben die Pläne des Ilidreiecks erhalten, Herr General?«

»Sie sind in meiner Hand. Die Toresani hat sie durch einen zuverlässigen Boten von Andischan an mich geschickt.«

»Die Wichtigkeit wird von Ihnen richtig gewürdigt?«

»Die Compagnie zeichnet Dämme und Schmelzanlagen auf chinesisches Gebiet ein. Voraussetzung dafür ist, daß sie das Gebiet in ihre Gewalt nimmt.«

»Sie wird es tun, Herr General! Der europäische Staatenbund wartet nur auf die entscheidende Meldung aus Peking, um vorzugehen.«

»Der Bund wird uns nicht unvorbereitet finden, Mr. Cameron. Diese Pläne hier geben uns einen guten Grund, unsere Vorbereitungen in großem Maßstab zu treffen.«

»Was werden Sie mit den Ausländern in den Grenzgebieten machen? In Aksu, in Yarkand, in Khotan, auch hier in Kaschgar sitzen zahlreiche europäische Familien.«

»Wir werden sie von heute an überwachen. Sowie es losgeht, schieben wir sie in Lager nach dem Innern des Landes ab.«

»Ich habe es nicht anders vermutet. Nur in einem besonderen Fall möchte ich selbst den Schutz oder, wenn Sie so wollen, die Aufsicht übernehmen. Meine Firma unterhält freundschaftliche Beziehungen zu dem hiesigen Hause Witthusen. Ich bitte Sie um die nötigen Vollmachten …«

Wang Ho beugte sich über den Tisch und schrieb. Collin Cameron nahm das beschriebene Blatt, trocknete es sorgfältig ab und steckte es zu den übrigen Dokumenten in seine Brieftasche.

Der Sergeant, der die Meldung des Barons von Löwen an Georg Isenbrandt überbrachte, daß das Schiff in zehn Minuten startbereit sei, vergaß, bei seinem Fortgehen die Tür hinter sich zu schließen. So blieb sie halb offen stehen und gestattete den Freunden, zu sehen und zu hören, was in dem anstoßenden Hotelsaal vor sich ging.

Aus dem Stimmengewirr hoben sich deutsche Worte heraus. Eine Frauenstimme war es. Ein junges Mädchen, das mit einem der Platzschaffner sprach. Wellington Fox sah ein feines Gesicht. Lichtblondes Haar umrahmte die schmale Stirn, unter der lichtblaue Augen erglänzten.

Sie beklagte sich über den Ausfall des Schiffes nach Andischan.

»Mein Vater erwartet mich. Was wird er sagen, wenn ich ausbleibe? … Er wird in Angst um mich sein … Was soll ich nur tun?«

Der gutmütige Schaffner suchte sie zu trösten.

»Wir können ja telephonieren. Wohin wollen Sie denn … nach Kaschgar …«

Wellington Fox wiederholte mechanisch die letzten Worte.

»Nach Kaschgar will sie … wer mag sie sein?«

»Wer mag sie sein …«

Georg Isenbrandt saß geistesabwesend auf seinem Stuhl. Wellington Fox wandte ihm halb den Rücken zu, so daß er die plötzliche Veränderung nicht bemerken konnte, die im Wesen seines Freundes vorging.

»Weißt du, als Ritter ohne Furcht und Tadel sollten wir uns des armen Dinges annehmen. Wir haben den ganzen Luftkahn für uns. Was steht dem im Wege, daß wir sie bis Ferghana mitnehmen … Soll ich zu ihr gehen, es ihr anbieten?«

Er erhielt auf seine Frage keine Antwort und wandte sich um.

»Georg! Wie denkst du darüber?«

Noch einmal kam die Frage von den Lippen Georg Isenbrandts: »Wer mag sie sein?«

Jetzt wandte Wellington Fox sich ganz um.

»Was hast du denn, Georg … was ist dir?«

Georg Isenbrandt stürzte seine Stirn in die Hände.

»Eine Erinnerung aus schönen Tagen.«

Isenbrandt sprach stockend, als ob ihm die Worte nur schwer von den Lippen wollten:

»Dieses junge Mädchen … wie ich die Stimme hörte … als ich ihre Gestalt sah … als ob ich sie wiedersähe … Maria Ortwin …!«

Wellington Fox versuchte sich die Szene zu erklären. Er wußte von dem kurzen Glück seines Freundes. Lodernde, brennende Liebe … und dann die jähe Trennung durch den Tod.

Wellington Fox war damals in den Vereinigten Staaten. Er hatte die verstorbene Braut seines Freundes nie gesehen. Aber er begriff wohl, daß hier eine täuschende Ähnlichkeit obwalten müsse.

»Ich glaube, Georg, wir tun ein gutes Werk, wenn wir die junge Dame mitnehmen. Soll ich sie auffordern?«

»Ja … wenn sie mit uns fahren will. Sprich du mit ihr.«

Mit großer Geschwindigkeit ging Wellington Fox daran, diesen Auftrag zu vollziehen.

Und dann stand Wellington Fox bei ihm und machte ihn mit Maria Feodorowna Witthusen bekannt.

»Ich danke Ihnen, mein Herr, daß Sie mir die Möglichkeit geben, sofort nach Ferghana weiterzukommen.«

»Ich bin glücklich, wenn ich Ihnen diesen Dienst erweisen kann …«

Er stockte und schwieg. Auch das Mädchen schwieg. Wie im Traum schritt Georg Isenbrandt an ihrer Seite. Wie im Traum glaubte er an der Seite derjenigen zu schreiten, die er einst so sehr geliebt hatte.

Zu dritt bestiegen sie den Compagniekreuzer und nahmen In der reservierten Kabine Platz.

Mit voller Kraft schoß der Kreuzer über die Hungersteppe dahin. Der alte Name hatte heute nur noch historische Bedeutung. Wo sich früher eine dürftige und trostlose Steppe dehnte, da grünten jetzt üppige Felder.

Georg Isenbrandt erhob sich, um eine Karte aus dem Nebenraum zu holen. Forschend schaute ihm Maria Feodorowna nach. Dann richtete sie eine Frage an Wellington Fox.

»Ist Ihr Freund immer so schweigsam und ernst?«

»Nicht immer … Gewiß, sein Charakter ist ernst. Heute kommt ein besonderer Grund hinzu … ein Grund, der Ihnen auch die besonders ernste Stimmung meines Freundes erklären kann …«

»Sie machen mich neugierig, Mr. Fox. Darf man den Grund wissen?«

»Ich sehe nicht ein, warum ich ihn verheimlichen sollte. Sie gleichen in Stimme und Gestalt einer Frau, die Georg Isenbrandt vor Jahren über alles geliebt hat …«

»… einer Frau, die Ihr Freund liebte? … Wo ist sie jetzt?«

»Sie ist tot … in wenigen Tagen wurde sie dahingerafft … Ich war in Amerika, als sie Maria Ortwin begruben. Als ich zurückkam, war mein Freund ein stiller Mann geworden, der nur noch seiner Arbeit lebte …«

Wellington Fox legte den Finger an die Lippen. Georg Isenbrandt kam wieder in den Raum. Er trug die Karten und breitete sie auf dem Tisch aus. Wellington Fox begann von den Arbeiten zu sprechen, während Georg Isenbrandt nur wenige erläuternde Worte hinzufügte. Sein Blick umfing die Gestalt Maria Feodorownas.

Maria Witthusen horchte auf die Erklärungen von Wellington Fox. Der Kreuzer hatte jetzt reinen Südostkurs. Im Südwesten stand eine gewaltige Wolkenwand an dem bisher so klaren Himmel. Eine mächtige Bank brodelnden und wogenden Wasserdampfes.

Wellington Fox erklärte:

»Der erste der großen kochenden Seen. Alles Wasser, was von den Bergen in den See strömt, dampft hier auf und wird von den Winden nach Norden mitgenommen.« Er deutete auf Isenbrandt: »Und hier ist der Oberkoch, der die Berge dampfen und die Seen brodeln läßt.«

Marias Blicke flogen zu Georg Isenbrandt hinüber. Nachdem sie den Grund seiner Schweigsamkeit vernommen hatte, gewannen diese scharfen und entschlossenen Züge ein besonderes Interesse für sie.

Während der Kreuzer mit unveränderter Geschwindigkeit seinen Kurs verfolgte, traten die Wolkenmassen über dem Aralsee allmählich zurück. Georg Isenbrandt blickte ihnen kurze Zeit nach. Dann wandte er sich an Maria Feodorowna.

»Wir müßten viel weiter südlich fliegen. Wir müßten dem Hochgebirge folgen. Dann würden Sie unsere Arbeiten sehen können. Da heben wir die Wassermengen in den Äther, die das Land bis in den hohen Norden warm und fruchtbar machen …«

»Oh ja! Ich sah etwas davon in Kaschgar. Da sehen wir es im Westen und im Norden dampfen und nebeln, soweit das Auge den Horizont zu erfassen vermag. Sie können viel, Herr Isenbrandt, aber den Winden können Sie doch nicht gebieten.

Der Wind tut Ihnen nicht immer den Gefallen, nach Norden zu wehen. Bläst er nach Osten, so bekommen wir den ganzen Segen. Auch unsere Flüsse dort fließen stärker, seitdem die Berge im Norden und Westen brennen.«

Wellington Fox griff den Faden auf.

»Ja! Sag mal, Georg … Fräulein Witthusen hat recht. Da scheitern deine Künste. Die unerwünschte Windrichtung tritt ja Gott sei Dank nur selten ein. Bedenklich wäre es aber doch, wenn es dem guten Gott der Winde gefiele, ein paar Monate hintereinander auf Abwegen zu wandeln.«

Georg Isenbrandt preßte die Lippen zusammen. Die leicht hingeworfenen Worte seines Freundes betrafen ein Problem, an dessen Lösung er im stillen schon seit Jahren arbeitete. Noch nie war die Frage so brennend gewesen wie jetzt. Seit langen Wochen waren die Winde unregelmäßig geworden. Er wußte auch, daß ein Zusammenhang zwischen diesen Abweichungen und den immer größer werdenden Schmelzarbeiten bestehen müsse. Schon waren aus einzelnen Siedlungsgegenden im Norden Berichte gekommen, die über Regenmangel klagten.

Wellington Fox unterbrach sein Grübeln.

»Sieh hier, Georg! Wieder neue Dörfer … Auf der Karte nicht eingetragen … merkwürdiger Baustil … das sieht ja beinahe amerikanisch aus.«

Ein leichtes Lächeln spielte um die Lippen Isenbrandts.

»Es ist auch amerikanisch, Fox! Deutsch-amerikanisch! Pfälzer aus den Seestaaten, die jetzt nach hier übergesiedelt sind.«

Das Schiff stand jetzt über Perowsk und folgte eine größere Strecke dem vielfach gewundenen Lauf des Sir Darja.

Isenbrandt deutete in die Tiefe, wo der breite, grüne Strom deutlich zu sehen war.

»Jetzt sind wir am alten Jaxartes. Bis hierhin ist der große Alexander auf seinen Eroberungszügen vorgedrungen. Wir sind weitergekommen. Fünfhundert Meilen weiter nach Osten. Wir schaffen Neuland für Hunderte von Millionen Menschen.« Maria Feodorowna spann seinen Gedankengang weiter:

»Ein gewaltiges Werk! Doch die Gelben sehen es nicht gern. Ich höre, wie sie bei uns in Kaschgar darüber sprechen. Fremde Teufeleien, die dem Gelben und dem Blauen Fluß das Wasser nehmen. Vielleicht müssen wir eines Tages den Ort verlassen, an dem wir seit zwanzig Jahren wohnen.«

Prüfend ruhte der Blick Georg Isenbrandts auf den Zügen der Sprecherin.

»Der Tag kann schneller kommen, als Sie denken. Ich werde Sie warnen. Versprechen Sie mir, meiner Warnung zu folgen …«

Maria Feodorowna streckte dem Reisegefährten die Rechte entgegen. Ihre Blicke trafen sich.

»Ich danke Ihnen, Herr Isenbrandt!«

Der Kreuzer hatte jetzt den Stromlauf verlassen. Während der Fluß einen weiten Bogen nach dem Süden schlug, verfolgte er Südostkurs, überflog die Hochgebirgskette bei Chotkal und stand jetzt schon dicht vor Andischan. Es wurde Zeit, an den Abschied zu denken.

Auf dem Hangar neben dem Endbahnhof der Strecke Andischan-Osch-Kaschgar landete das Compagnieschiff.

Erst die Technik des Dynotherms hatte es ermöglicht, in kurzer Zeit und mit geringen Baukosten den großen Tunnel durch das gewaltige Terekmassiv zu bohren und die neue Linie bis Kaschgar durchzuführen.

Georg Isenbrandt und Wellington Fox begleiteten Maria Witthusen zum Zug. Sie standen dort, bis sich der Zug in Bewegung setzte. Wellington Fox zog ein seidenes Tuch und winkte. Georg Isenbrandt sprang auf das Trittbrett des rollenden Zuges. Er beugte sich zu Maria Feodorowna, flüsterte ihr wenige Worte zu und war mit einem Sprung wieder neben seinem Freund.

Der Knall des Schusses, der den Kaiser des Himmlischen Reiches auf das Schmerzenslager warf, war bis in die letzten Erdenwinkel gedrungen. Millionen Herzen bebten … wie immer, wenn das Schicksal einen ganz Großen unter den Menschen traf, von dessen Sein oder Nichtsein dasjenige von Millionen Kleiner abhing. Und je länger die Zeit des Wartens, desto unerträglicher wurde die Spannung.

Wie alljährlich, hatte sich der Herrscher zu Wintersausgang nach Schehol begeben, um hier Erholung von der Last der Regierungsgeschäfte zu suchen. Hier, wo die strenge Bewachung seiner Person nicht so scharf wie in Peking durchgeführt wurde, hatte ihn die Kugel eines Republikaners getroffen.

Der Schuß war tödlich. So lautete der Bericht der Ärzte für die wenig Vertrauten der nächsten Umgebung. Aber die Lage des Reiches verbot eine Veröffentlichung dieses Berichtes.

Kaum zwanzig Jahre waren vergangen, seitdem der junge, tatkräftige Mongolengeneral Kubelai die Herrschaft des Riesenreiches an sich gerissen hatte. Bis dahin war China eine Republik, deren beste Kräfte durch nie zur Ruhe kommende Wirren aufgezehrt wurden.

Auf schneller, blutiger Bahn war der Mongolenkhan an die Spitze des Riesenreiches geeilt, alles niederwerfend, was sich ihm in den Weg stellte. Dann hatte er das Spiel gespielt, das von jeher jedem Usurpator geläufig war. Um seine Herrschaft zu festigen, wurde das chinesische Nationalbewußtsein aufgepeitscht, bis alle Augen gegen den äußeren Feind gerichtet waren.

In zähem Ringen hatte er den Europäern eine Position nach der anderen entrissen, bis er das Land von den »Ausbeutern« befreit hatte. Mit der gleichen Energie und Tatkraft widmete er sich dann dem Ausbau der inneren wirtschaftlichen Kräfte seines Landes.

Mit seinen Erfolgen wuchs sein Ehrgeiz ins Unermeßliche. Schon bevor die Europäische Siedlungsgesellschaft ihre Tätigkeit in Turkestan begann, hatte sich ein Auge auf diese Gebiete gerichtet. Doch damals schien ihm der mögliche Gewinn den Preis der hohen Opfer nicht wert.

Erst als die Pläne der Siedlungsgesellschaft bekannt wurden, Pläne, die dort ein großes, weißes Kulturland zu schaffen versprachen, erschienen ihm jene Länder begehrenswert.

Ein neues Schlagwort war bald gefunden: Panmongolismus! Vereinigung aller Gelben mit dem großen Himmlischen Reich. Schnell wurde es aufgenommen. Bald war eine rege Irredenta in den bis dahin politisch völlig indifferenten Gegenden im Gange.

Die gelben Emissionäre fanden einen Boden, dessen Bearbeitung ihnen die Siedlungsgesellschaft notgedrungen erleichterte. Da die dort ansässigen mongolischen Stämme durch die europäischen Siedler in ihrer Nomadenwirtschaft gehindert oder gar verdrängt wurden, gab es Unzufriedene genug. Das diplomatische Spiel hatte bereits begonnen, da krachte der verhängnisvolle Schuß.

Über den Gärten von Schehol lag eine milde Frühlingssonne. Auf einer weiten Dachterrasse des Palastes stand das niedere Lager, auf dem der Kaiser ruhte. Auf den weißen Seidenkissen wirkte das Antlitz wie das eines Toten.

Die Blicke des Kaisers hingen starr am Horizont. Dort hinten … hinter den Schneegipfeln des Thian-Schan lag das Reich seiner Feinde, der Westländischen.

Ein leichter Glanz belebte die starr blickenden Augen. Wie sie ihn fürchteten … da drüben hinter den Mauern des Himmelsgebirges!

Und jetzt? … Wie würden sie frohlocken, wenn er tot … Er stöhnte unterdrückt. Seine Hand tastete nach einer Schale mit goldenen Kugeln und ließ eine davon in ein klingendes Bronzebecken fallen. Hinter einem seidenen Vorhang wurde ein Diener sichtbar.

»Toghon-Khan!«

Seit er die Gewißheit hatte, daß er sterben müsse, hatte er sie zu sich gerufen … die Großen seines Landes … einen Starken zu finden, der für seinen unmündigen Sohn das große Reich leiten und schützen könne.

Und alle hatte er wieder weggehen lassen, als zu leicht befunden. Keiner darunter, der würdig war, den Ring zu tragen, der den vierten Finger der kaiserlichen Rechten umschloß.

Ein einziger noch … der letzte, der in Frage kam. Schanti, der Herr von Dobraja und Aksu. Nicht nur ein tüchtiger General, sondern auch ein hervorragender Staatsmann, hatte er es in zäher Energie verstanden, hinter das Geheimnis des Schmelzpulvers der Weißen zu kommen. Zwar war es ihm noch nicht gelungen, Arbeiten in so großzügiger Weise auszuführen, wie sie die Europäische Siedlungsgesellschaft in RussischTurkestan betrieb, doch war immerhin ein Anfang gemacht.

Aber würde Toghon-Khan auch der gewaltigen Aufgabe gewachsen sein, die ihm die Regentschaft über das ganze Riesenreich bringen mußte?

Wieder ließ der Kaiser eine Kugel in die Schale fallen. Die seidenen Vorhänge rauschten auseinander, und ein Mann in Generalsuniform trat auf die Terrasse. Ein markantes Gesicht. Das ganze Äußere zeugte für ein glutvolles und leidenschaftliches Temperament.

Einen kurzen Moment ruhten die Augen des Eingetretenen auf dem todgeweihten Herrn.

Langsam ließ er sich auf die Knie nieder und beugte die Stirn, bis sie den Boden berührte.

Schwach, wie aus weiter Ferne kommend, schlug eine Stimme an sein Ohr.

»Ich danke dir, Toghon, daß du meinem Ruf schnell gefolgt bist … meine Zeit ist kurz, die Ahnen rufen mich …«

Regungslos verharrte Toghon-Khan, die Stirn am Boden. Leise kam seine Antwort:

»Himmlische Weisheit, du wirst das Reich noch lange lenken …«

»Nein, Toghon … die Ahnen rufen mich. Ich gehe bald … Aber schwer ist mein Herz … Die Sorge um mein Land und mein Haus …«

Erschöpft schwieg der Kaiser. Minuten verflossen, bis er neue Kraft fand. Toghon-Khan sprach: »Die Blüte des Lotos ist von der allerhöchsten Weisheit gesegnet …«

»Nein, Toghon … Mein Sohn ist ein Knabe und spielt mit den Frauen im Palast. Jetzt wollte ich ihn zu mir nehmen … einen Mann aus ihm machen … Die Vorsehung hat es nicht gewollt.«

»Du wirst genesen …«

Toghon-Khan fühlte, wie die matte Hand auf seinem Haupte zitterte.

»Nein, Toghon. Ich sterbe … in Sorge um das Reich. Wolken stehen am Himmel. Von Westen drohen sie. Wer wird das Reich führen? … Ich habe sie alle gehört … Die Statthalter des Nordens und des Südens … den Hohen Rat und die Ratskammer … Kleine Köpfe … kleine Mittel … alle … alle. Du bist der letzte! … Wirst du mich auch enttäuschen? … Was hast du zu sagen …«

»Die Wolken, die das Land bedrohen, werden vor der Sonne weichen … Aber wenn sie der Sonne nicht weichen, wird ein Blitzstrahl sie zerreißen. Ein Blitzstrahl des Himmels wird den Himmel wieder klarmachen.«

»Ein Blitzstrahl des Himmels?«

Der Kaiser wechselte die Sprache und sprach mongolisch weiter:

»Nur denen hilft der Himmel, die sich selber helfen.«

Langsam erhob Toghon-Khan die Stirn vom Boden. Seine Hände ergriffen die Hand des Kaisers, seine Lippen preßten sich darauf. Langsam hob sich sein Haupt, bis es die Kissen erreichte, bis seine Lippen das Ohr des Kaisers berührten. Flüsternd drangen die Worte in das Ohr des Kaisers.

Leichte Röte trat in das Antlitz des Kranken. Glanz kehrte in seine erloschenen Augen zurück, während Toghon-Khan flüsternd weitersprach.

Jetzt schwieg er. Der Kaiser ließ die Hand sinken. Er öffnete die Faust und legte die Rechte über die Augen. Die Rechte, an deren viertem Finger der kaiserliche Ring mit den Zeichen des Dschingis-Khan gleißte.

»Toghon, du Treuester aller Treuen … Auch im Tode verläßt du mich nicht …«

Von der abgezehrten Rechten streifte der Kaiser den Ring. Mit immer schwächer werdenden Händen griff er die Linke des Toghon-Khan und schob ihm den Ring auf den vierten Finger.

»Du bist … du wirst das Reich verwesen, bis mein Sohn …«

Betäubt und geblendet starrte Toghon-Khan auf den Ring an seiner Linken.

Noch einmal kamen dem sterbenden Kaiser Kraft und Sprache zurück.

»Geh, Toghon! Du hast den Ring … Ich bin müde … Jetzt werde ich schlafen … geh ….«

Der Körper des Kaisers sank auf das Lager zurück. Langsam erhob sich Toghon-Khan. Den Körper geneigt, das Gesicht gegen das Lager des Kaisers gewandt, schritt er rückwärts langsam dem Ausgang zu. Noch eine tiefe Verneigung zum Lager des stillen Kaisers. Toghon-Khan wandte sich um und trat in den Vorsaal.

Lange war er allein bei dem Kaiser gewesen. Lange hatten die im Palast versammelten Würdenträger des Reiches geharrt, daß er vom Lager Schitsus zurückkehren möchte.

Was brachte Toghon-Khan? … Was hatte der Kaiser mit ihm beschlossen? In den Herzen aller brannte die Frage, aber nichts verrieten die steinernen Züge des Toghon-Khan. Bis in die Mitte des Saales schritt er Blieb dort hochaufgerichtet stehen und ließ den Blick über die Versammlung schweifen, die Hände unter den verschränkten Armen verborgen.

Fünfzig Augenpaare waren auf ihn gerichtet. Suchend flog sein Blick durch den Raum.

Ein kurzer Wink. Ein mongolischer General eilte auf ihn zu.

»Mangu-Khan übernimmt den Befehl über die Palastwache. Geh!«

Der Angeredete verharrte überrascht und zögernd. Auch auf den Gesichtern der übrigen Anwesenden prägten sich Staunen und Zweifel.

Wie konnte Toghon-Khan solchen Befehl geben?

»Geh!«

Zum zweitenmal fiel das Wort scharf von den Lippen des Schanti. Die verschränkten Arme öffneten sich. Die Linke wies gebieterisch zur Tür.

»Niemand betritt oder verläßt den Palast ohne meine Erlaubnis!«

Es war ein neuer, schwerwiegender Befehl. Doch allen sichtbar glänzte an der ausgestreckten Hand der kaiserliche Ring, und im Augenblick wandelte sich das Bild im Saale. Sie alle, die eben noch einen Gleichberechtigten, einen Mitwerber erwartet hatten, sehen jetzt den vom Kaiser bestimmten Regenten vor sich stehen.

Ehrfurchtsvoll waren die Verbeugungen. Niemand wagte es, dem vom Kaiser selbst ernannten Regenten die schuldige Achtung zu verweigern.

Weithin dehnt sich das alte Siebenstromland zwischen dem Balkasch- und dem Issisee. In Wierny, der Hauptstadt des Landes, hatte Georg Isenbrandt sein Standquartier. Von hier aus leitete er die Arbeiten, welche die ihm unterstellten Ingenieure und Schmelzmeister in den südlich und westlich gelegenen Gebirgen ausführten.

Am Frühstückstisch saßen die beiden Freunde sich gegenüber. Wellington Fox sprach: »Die Lampe hat gestern noch lange bei dir gebrannt, Georg …«

»Berufsarbeit, lieber Freund. Instruktionen für die Schmelzmeister … neue Pläne für die ganze Schmelzstrecke … die Pläne sind zum größten Teil fertig … Die Instruktionen beginnen heute. Beeile dich, damit wir bald aufbrechen können.«

Wellington Fox ließ sich das nicht zweimal sagen. Beim Schlag der neunten Morgenstunde erhob sich das kleine schnelle Flugzeug des Oberingenieurs. Isenbrandt selbst führte das Steuer und setzte den Kurs nach Süden.

Hoch und immer höher, bis sie den Kamm des Himmelsgebirges erreicht hatten, das hier die Grenze zwischen Rußland und China bildete.

Den Gebirgsgrat entlang in nordöstlicher Richtung führte Georg Isenbrandt jetzt die Maschine. In brodelndem, wogendem Nebel lag das Massiv unter ihnen.

Vom Dynotherm getrieben, arbeiten die Turbinen der Flugmaschine vollkommen geräuschlos, und mühelos konnten die Freunde ihr Gespräch führen.

Jetzt warf Isenbrandt das Steuer herum und setzte das Schiff auf Nordwestkurs. Wellington Fox sah, wie die Nebelmassen hier wie abgehackt aufhörten.

»Warum, Georg … warum geht es hier nicht weiter?« »Weil wir am kritischen Punkt sind. Du siehst die natürliche Grenze, das Gebirge weiter nach Osten ziehen. Die politische Grenze biegt scharf nach Norden um. Was da halbrechts vor uns liegt, ist das Ilidreieck, seit 150 Jahren ein strittiges Gebiet bald unter chinesischer, bald unter russischer Herrschaft. Heute wieder chinesisch.«

Das Flugzeug folgte der Grenze nach Norden. Ein mächtiger Strom wälzte unter den Reisenden seine Wogen nach Westen. Georg Isenbrandt senkte die Maschine so tief, daß sie den Boden fast zu berühren schien Und dann stand sie doch plötzlich wieder hoch über dem Grund; denn in jähem Abfall senkte sich das Gebirge. Ein breites, tiefes Tal, auf beiden Seiten von schroffen Felsmauern umsäumt, durch das der Ilistrom seinen Weg nahm. Von den Felsen her ein riesenhafter Staudamm, im Bau begriffen.

Georg Isenbrandt runzelte die Brauen, während das Flugschiff langsam über der Dammkrone dahinzog.

»Verdammt! Wir kommen hier nicht so schnell vorwärts, wie ich möchte … Ich werde MacClure ablösen lassen … Mag er auch zehnmal ein Protektionskind sein!«

»Ist der Dammbau so eilig, Georg?«

»Sehr eilig! … Die Gelben besitzen ebenfalls Dynotherm und schmelzen damit in ihrem Lande. Fällt es ihnen eines Tages ein, hier im Ilidreieck allzu stark zu schmelzen, so vernichtet das Hochwasser unsere Siedlungen im Siebenstromland.«

In steilen Kreisen ließ Isenbrandt die Maschine steigen. Kilometer um Kilometer ging sie in die Höhe, und immer weiter dehnte sich die Landschaft. Jetzt dämmerte am Osthorizont Kuldscha herauf. Die Hauptstadt des umstrittenen Gebietes. Jetzt lag das ganze Dreieck wie ein offener Kessel unter ihnen.

Isenbrandt deutete mit der Rechten dorthin.

»Begreifst du es wohl, daß wir das Ilidreieck haben müssen?«

Wellington Fox umfaßte mit prüfendem Auge die riesenhafte Talmulde. Ein sarkastisches Lächeln glitt über seine Züge.

»Ich vermute, mein lieber Georg, hier wird es eines Tages gehen wie im Erlkönig … Und folgst du nicht willig, dann brauch’ ich Gewalt …«

Georg Isenbrandt antwortete nicht. Jetzt stellte er die Maschine ab und ließ das Schiff im gestreckten Gleitflug in die Tiefe schießen. Und dann setzte es leicht und sicher auf einer Bergwiese auf. Sie waren vor einem Bezirkshaus des Abschnitts gelandet. Etwa ein Dutzend Ingenieure war hier versammelt, durch Fernruf benachrichtigt.

Isenbrandt wandte sich an einen jungen Menschen, der in der Nähe stand.

»Franke, führen Sie den Herrn hier zu Ihrem Großvater. Er soll ihm alles zeigen, was er zu sehen wünscht … Lieber Fox! Du hast drei Stunden Zeit, einen unserer interessantesten Schmelzpunkte zu besuchen. Um vier Uhr bitte pünktlich wieder hier!«

An der Seite des jungen Mannes machte Wellington Fox sich auf den Weg. Er war ein tüchtiger, trainierter Bergsteiger, aber er mußte sich anstrengen, um mit dem hier vorgelegten Tempo Schritt zu halten.

Schließlich standen sie auf einer Alm vor einer rohgezimmerten Blockhütte. Mißtrauisch begrüßte der alte Schmelzmeister den Ankömmling.

»So! Zeitungsschreiber sind Sie? … Nee, nee, da kann ich Ihnen nichts zeigen …«

Der junge Franke mußte sich energisch ins Mittel legen und den Auftrag Isenbrandts wiederholen, bevor der Alte sich endlich bereit fand.

»Zeitungsschreiber … Ich kenne die Brüder noch von damals … damals, als der Kessel kochte …«

Wellington Fox horchte auf. »Als der Kessel kochte …« Hatte nicht Isenbrandt die Worte erst vor kurzem gebraucht …?

Wie ein Jäger auf seine Beute, stürzte er sich auf den Alten, und in zwei Minuten hatte er ihn soweit, daß er zu erzählen begann:

»Zweiundvierzig, nein, dreiundvierzig Jahre ist es jetzt her. Im Leunawerk bei Merseburg war’s. Der Betriebsingenieur hatte mir den Auftrag gegeben, einen großen Reservekessel für den nächsten Tag anzuheizen. Früh um vier kam ich in das Kesselhaus.

Ich also … als erstes, was ich tue … ich drehe allererst den Wasserleitungshahn auf, um den Kessel erst mal voll Wasser laufen zu lassen. Derweil das Wasser läuft, suche ich mir Holz zum Feuermachen zusammen, und so allmählich kommen auch meine Kollegen … Sie müssen wissen, Herr, ich war damals der jüngste und mußte zuallererst da sein.

Wie ich so mein Holz zusammentrage, wird mir warm und immer wärmer, und dabei hatten wir 15 Grad Kälte im Freien.

Wie ich noch so stehe und mir den Schweiß von der Stirn wische, da gibt mir mein Kollege einen Stoß in die Rippen und zeigt auf das Manometer am Kessel. Und da denke ich doch, der Deubel soll mich holen … da zeigt das Manometer auf zwölf Atmosphären. Dabei, Herr, kein Stückchen Feuer auf den Rosten … eben erst kaltes Wasser aus der Leitung in den Kessel gepumpt.

Da kommt gerade der Ingenieur. Der sagt ganz harmlos: ›Na, Leute, ihr habt ja schon ganz schönen Dampfdrucks ›Ja!‹ sage ich. ›Aber den Kessel hat der Deubel geheizt.‹

›Wieso?‹ fragte der Ingenieur. Ich gehe langsam an den Kessel ‘ran, mache die Feuertür auf und zeige ihm die kahlen Roste.

Mit einem einzigen Satz ist er an der Tür und verschwindet, ohne noch ein Wort zu sagen.

In fünf Minuten war er mit dem Direktor wieder da. Und wie der Direktor die Bescherung sieht, stellt er sich hin und lachte. Dann sprang er plötzlich zu und schaltete den unheimlichen Kessel auf die Maschinen. Es war aber auch nachgerade Zeit, denn der Druck war inzwischen auf fünfundzwanzig Atmosphären gestiegen.

Da kam der Direktor zurück und sagte nur ganz trocken: ›Der Doktor Frowein soll mal kommen.‹ Und als der kam, da guckte er ihn bloß an und sagte: ›Junge, Junge, daß dir das gelungen ist!‹ Und dann fiel der Direktor dem Doktor Frowein um den Hals.

Als er ihn wieder losließ, da sagte er zu uns: ›Kinder, merkt euch den heutigen Tag. Der 13. Februar 1963 wird noch für Jahrhunderte ein Gedenktag bleiben. Heute fängt ein neues Kapitel der Zivilisation an. Der hier ist’s, dem die Menschheit das verdankt.‹

Wie es dann mit der Erfindung weiterging, das wissen Sie ja wohl. Kohlen zum Heizen brauchten wir nicht mehr, Öl auch nicht mehr. Die Bergarbeiter wurden größtenteils überflüssig. Die ganze Wirtschaft wurde auf den Kopf gestellt. Na, ganz glatt ist das ja nicht gegangen. Auf einmal so viele Menschen ohne Brot! … Zwanzig Millionen Leute aus Europa wohnen jetzt hier in bestem Wohlstand, wo früher ein paar Kirgisen kümmerlich hausten. Aber kommen Sie! Ich will Sie zu unserer Schmelzstelle bringen.«

Gespannt hatte Wellington Fox der Erzählung des alten Schmelzmeisters gelauscht, während der Magnetograph in seiner Tasche sie Wort für Wort niederschrieb. Jetzt folgte er dem Alten, der ihn auf einem neuen Pfad weiter bergan führte. Die Luft war hier verhältnismäßig klar. Noch eine kurze Wendung, und vor ihnen lag ein mächtiger Gletscher. Wohl mehrere Kilometer breit schob sich der gigantische Eisstrom zu Tal. Wellington Fox konnte hier und da schwarze Punkte wie Fliegen über die Fläche kriechen sehen. Er nahm sein Glas zu Hilfe und sah, daß es große tankartige Fahrzeuge waren, die das Gletschereis befuhren und gleichmäßig mit Dynotherm bestreuten.

Während seine Augen an dem interessanten Schauspiel hingen, nahm der Schmelzmeister seine Erklärungen wieder auf:

»Sehen Sie, Herr, wie der Strom des erschmolzenen Wassers etwa fingerhoch über der Gletscherfläche zu Tal läuft. Meilenweit über das Eis läuft und dabei immer heißer wird.«

Wellington Fox ließ sein Glas sinken.

»… Und wie lange hält der Gletscher aus?«

»Ja … eigentlich sollte der Gletscher längst verbraucht sein, wenn nicht …«

»Wenn was nicht?«

»Ja … die Gelehrten behaupten, daß hier überhaupt viel mehr Regen und Schnee fällt, seitdem die Schmelzerei im Gange ist. Trotzdem könnten die Gletscher hier bald zu Ende gehen, wenn wir nicht sparsam schmelzen müßten … Ja, wenn wir da oben im Quellgebiet des Ili schmelzen könnten … aber das gehört ja den Gelben … und die lassen uns nicht ‘ran, obgleich sie auch Vorteile dabei hätten.

Und dabei könnten wir noch so viel Wasser gebrauchen, da doch der Balkaschsee mit dem Pulver nächstens zum Dampfer gebracht werden soll. Sie wissen, Herr, damit die Wolkenbildung und die Niederschläge reichlicher werden. Sie machen da unten schon große Vorbereitungen für die großen Feierlichkeiten, die bei der Gelegenheit von Stapel gelassen werden. Na, davon habe ich nichts. Aber ich werde dann hier oben abgelöst und komme ‘runter an den See. Das ist mir auch viel lieber.

Die alten Knochen wollen nicht mehr so recht. Warme Buden haben wir ja … aber die feuchte Luft … der ewige Nebel …«

Der Junge mischte sich ein: »Großvater, erst wolltest du gar nichts sagen, und jetzt kannst du kein Ende finden. Der Herr muß jetzt fort!«

Eine halbe Stunde später saßen die beiden Freunde wieder im Flugzeug, das sie nach Wierny zurückbringen sollte.

»Na, Fox, hat unsere Arbeit deinen Beifall gefunden?«

»Aber gewiß, Georg! Interessant war mir auch die Erzählung des alten Schmelzmeisters. Lebt eigentlich Frowein noch?«

»Aber ja! Der alte Herr sitzt im Aufsichtsrat unserer Gesellschaft.

»Sage mal, Georg, wie ist denn der damals darauf gekommen?«

»Fox, du fragst verkehrt! Ich bin über die Entstehung der Erfindung orientiert. Aber um dir das zu explizieren, müßte ich dir tagelange Vorträge halten.«

»Na, dann versuch mal, mir die Sache in ihren Grundzügen zu erklären. Ich weiß nur, daß Dynotherm ein künstlich hergestellter radioaktiver Stoff ist, der, mit Wasser zusammengebracht, Wärme entwickelt.«

»Damit hast du den Kern der Sache getroffen. Frowein hatte jahrelang mit natürlichen radioaktiven Substanzen gearbeitet. Ihm war es gelungen, den Zerfall dieser Stoffe, der bis dahin unwandelbar an bestimmte Zeiten gebunden zu sein schien, zu beeinflussen. Von da war es nur noch ein Schritt, das Verfahren auch an Stoffen zu versuchen, die man bis dahin als nicht mehr radioaktiv kannte. Frowein hat diesen Schritt getan, und seine Folgen siehst du hier vierzig Jahre später.«

»Sehr schön! Der Mann hat meine volle Hochachtung! Die Kohlenzeit damals muß schauderhaft gewesen sein. Aber du! Was hast du daran verbessert?«

Isenbrandt kniff die Lippen zusammen. Über seine eigenen Leistungen sprach er ungern. Aus seiner Tasche zog er zwei kleine Zinntuben.

»Da sind je zehn Gramm des neuen, nach meinem Verfahren hergestellten Dynotherms. Sie wirken wie zwei Zentner des älteren Präparates …«

Wellington Fox griff nach den winzigen Röhrchen.

»Alle Achtung, Georg! Ich kann mir jetzt schon Fälle denken, wo man das Pülverchen gut verwenden kann, ohne gerade Schnee zu schmelzen.«

Isenbrandt sah ihn nachdenklich an.

»Du könntest recht haben, Fox! Behalte sie, wenn du willst. Aber vergiß nicht, daß in jeder dieser winzigen Röhrchen ein Vulkan schlummert, der, von wenigen Tropfen Wasser geweckt, seinem Träger Lebensgefahr bedeutet. Bewahre sie wohl. Wer weiß … wann du sie brauchen wirst!«

Sorgsam barg Wellington Fox die Tuben in seiner Brieftasche.

»Herzlichen Dank, Georg! Leider muß ich das meiste, was ich bei dir sah, den Lesern der Chicago Press vorenthalten.«

Um die sechste Abendstunde stand Wellington Fox auf der Westveranda des Kogarthauses. Nur gedämpft drang die Musik aus den Gesellschaftsräumen des großen Luxushotels bis hierher. Ungestört konnte er Ausschau hallen.

Zweitausend Meter unter ihm strömten im Süden die Fluten des Sirflusses durch das Paradies der Ferghanaebene. In allen Tönen spielten die heißen Strahlen der sinkenden Sonne mit den Dampfwolken der heißen Quellen von Andischan. Doch diesen Schönheiten widmete Wellington Fox nur geringes Interesse. Sein Blick haftete auf den Abhängen der Kogartberge, die das Panorama nach Norden zu begrenzten. Mit einem Glas durchforschte er die Schneehänge der Kogartberge, die jetzt in den Strahlen der scheidenden Sonne rosig aufzuglühen begannen.

»Verfluchter Leichtsinn! Bei solchem Firnwind eine Skitour zu unternehmen. Nicht einmal einen vernünftigen Führer haben sie mitgenommen … Auf die Renommierereien dieses MacGornick sind sie ‘reingefallen. Aus purem Trotz mit dem alten Trottel losgegangen. Möchte er sich das Genick brechen … und die edle Gräfin Toresani meinetwegen auch. Aber Helen Garvin …«

Daß sie mit bei der Tour war, das verursachte seine Unruhe.

Helen Garvin, dieser kleine Trotzkopf! Vor der Tour und vor der Komtesse di Toresani hatte er sie gewarnt …

Er ließ sich in einen Sessel fallen. Sein Auge haftete auf den Abhängen der Kogartberge. Ihm selbst kaum merklich verschwammen die schneeigen Konturen allmählich und nahmen die Gestalt der Sierra Nevada an. Garvins Park auf San Matteo tauchte vor ihm auf.

Wie er damals Helen Garvin zum erstenmal sah …

Mißmutig war er durch den prächtigen Park geschlendert, in dem die Launen des Besitzers neben den herrlichen Gartenanlagen auch allerlei Merkwürdigkeiten geschaffen hatten. Das Labyrinth wollte er sehen, jenes wunderliche Bauwerk, das der Milliardär dort in die Felsen von San Matteo hatte sprengen lassen.

Ein junges Mädel, das er um den Weg fragte, hatte ihn dorthin geführt. Als er ihr, hingerissen von ihrer jugendlichen Schönheit, allzu lebhaft seinen Dank ausdrücken wollte, da hatte das Mädel plötzlich darauf aufmerksam gemacht, daß er sich im Park ihres Vaters befände … Und sie würde gleich die Diener rufen … und ihn hinausspedieren lassen.

Der Schalk, der dabei aus ihren Augen blitzte, verriet ihm zwar, daß das nicht bitterer Ernst war, aber …

Seitdem kannte er Helen Garvin.

Allein war er damals in das Labyrinth gegangen. Durch Kreuz- und Quergänge, bis er den Mittelbau erreichte. Ein mächtiges, elliptisches Gewölbe. Eine reiche Sammlung aztekischer Altertümer war hier aufgestellt. Interessiert hatte er die Sachen betrachtet, ohne auf andere Besucher zu achten. Da hatten auf einer Bank zwei Männer gesessen und leise miteinander gesprochen. Als er weit von ihnen entfernt vor einer Maske des Mexiki stand und die scheußlichen Züge des alten Götzen musterte, waren plötzlich gut verständliche Worte an sein Ohr gedrungen. Worte, die ihn lange und gespannt lauschen ließen.

»Das Ohr des Dionysos!« … Eine halbvergessene Schulerinnerung kam ihm wieder Das elliptische Gewölbe, das die Laune des Milliardärs hier in den Fels getrieben hatte, ließ ihn in einem Brennpunkt verblüffend deutlich hören, was in der Nähe des anderen viele Meter von ihm entfernt geflüstert wurde. So hatte er hier durch Zufall alles das gehört, um dessentwillen er schon seit Wochen suchte.

Hörte, bis das Flüstern erstarb … sah dann … und sah zwei Gesichter.

Seitdem kannte er Collin Cameron.

Das ferne Donnern einer zu Tal gehenden Lawine riß ihn aus seinen Träumen.

Mit einem Satz stand er auf beiden Beinen.

Er schickte sich an, die Veranda zu verlassen. An der großen Flügeltür stieß er auf Wilhelm Knöpfle, den Leiter des Kogarthauses. Der hatte die Schneeberge von Davos mit denen vom Ferghana vertauscht, als der Wintersport hier oben in Mittelasien Mode wurde. Die Begegnung gab Wellington Fox Veranlassung, seinem Herzen Luft zu machen.