RGL e-Book Cover 2017©

RGL e-Book Cover 2017©

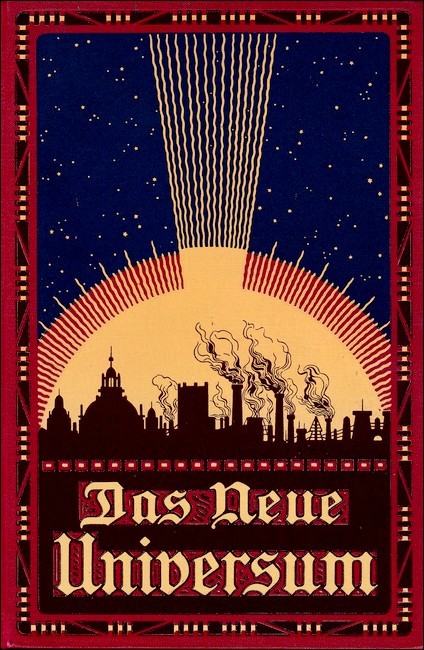

Das Neue Universum, Jahrgang 31, 1910,

mit der Erzählung "Ein neues Paradies."

Am Ufer des Stromes entlang zieht ein Jägertrupp. Kräftige wind- und wettergewohnte Gestalten sind es, aber von den Menschen von heute recht verschieden. Ihre Stirn ist niedrig und tritt schräg zurück. Unter den Augenbrauen bildet der Schädel dafür starke Wülste, so daß die Augen auffallend tief liegen, gegen Hieb und Schlag noch besser geschützt als bei den heutigen Menschen. Die Kiefer springen vor, und wenn einer der Jäger den Mund öffnet, sehen wir ein fürchterliches Gebiß, dessen Eckzähne die übrige Zahnreihe um Daumenbreite überragen. Die Kleidung der Jäger ist sehr einfach, ein Fell über die Schultern geworfen, die Pfoten des Felles über der Brust verknüpft. Als Waffen tragen sie Knüppel und schwere Steine. Wohl zwanzig Jäger sind es.

Ein Bär wird im Holz sichtbar, sieht die Gegner und richtet sich drohend auf. Da kommt Leben in diese Gestalten. Rascher als schnelle Jagdhunde schwärmen sie nach allen Seiten aus und umzingeln den Bären. Ein gewaltiger Feldstein, von mächtigen Armen geschleudert, trifft das Tier von vorn zwischen die Augen, daß es einen Augenblick taumelt. Im selben Moment ist der Stärkste und Kräftigste der Jäger von hinten zugesprungen, und ein keulenartiger Knüppel, das Wurzelende einer Schenkel starken Steineiche, saust auf den Bärenkopf, daß man das Krachen und Knirschen der brechenden Schädelknochen deutlich vernimmt.

Besinnungslos stürzt der Bär nieder, und von allen Seiten prasseln jetzt die Steine auf seinen Körper. In wenigen Minuten ist er eine leblose Masse. Die Jäger ziehen sich zurück. Nur der Älteste unter ihnen tritt vor das Tier hin, und nach zahlreichen Verbeugungen, die er vor dem toten Gegner ausführt, holt er ein sorgsam behütetes Werkzeug, einen scharfen Steinsplitter, aus seinem Fell hervor und beginnt damit den Bären kunstgerecht abzuhäuten und zu zerlegen. Jetzt treten auch die anderen wieder hinzu und lagern sich nach langer Entbehrung zum Schmaus. Frauen und Kinder, die zurückgeblieben waren, kommen nach, und alle erhalten ihr Teil.

Aber das Fleisch wird so roh verschlungen, wie es vom abgehäuteten Bären geschnitten wurde. Wir sind im Ausgang des Tertiärs, etwa fünfhunderttausend Jahre vor Christi Geburt. Die Menschen, die wir hier sehen, beginnen eben erst, sich über die Tiere ihrer Umgebung zu erheben. Einstweilen ist der Unterschied nur gering. Sie besitzen eine Sprache, die nur etwa hundert verschiedene Worte hat. Sie verfügen über Knüppel und Feldsteine als Werkzeug, und einzelne Wandertruppen von vielleicht hundert Menschen bilden in sich eine Art Mittelding von Staat und Familie, nicht unähnlich den Affentruppen der tropischen Länder.

Jetzt sitzen sie beim Mahl, und alle erscheinen erfreut und zufrieden. Nur jener ältere Mann nicht, der den Bären zerlegte und hier eine Art Häuptling zu sein scheint. Mißmutig sitzt er vor seinem Stück und denkt an andere Zeiten. Er erinnert sich, wie damals der Berg plötzlich rote heiße Massen zu speien begann, wie diese den Berg herunter in den Wald flossen, und wie dann etwas Rotes und Züngelndes von Baum zu Baum sprang. Das Feuer ist es, für das ihre Sprache noch kein Wort kennt.

Er denkt weiter daran, wie sie vor jenem roten Ding aus dem Wald bis zum kahlen Felsen fliehen mußten, wie der Wald dann schwarz und tot darniederlag und wie sie dann nach Tagen sich wieder hineinwagten und da einen toten Bären fanden. Den hatte die rote Blume wohl eingeholt und getötet. Brennende Stämme waren über ihn niedergebrochen und dann zu Ende gebrannt. Als sie den Bären fanden, war er durch eine dicke, schwarze Kruste beinahe bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Aber Hunger tut weh, und sie hatten damals nach jenem großen Waldbrand seit Tagen nichts gegessen. So schlugen sie mit Knüppeln und Steinen die schwere Kruste beiseite, um zum Fleisch zu gelangen. Und – wie wundervoll hat jenes Bärenfleisch geschmeckt. So ganz anders, als dieses frische rote Zeug, das er da vor sich stehen hatte. Das ist jetzt viele Jahre her. Damals war er fast noch ein Knabe, und heute beginnt sich sein Haar weiß zu färben. Seit jener Zeit hat kein Berg mehr Feuer gespien. Einmal freilich fuhr wabernde Lohe aus wolkenschwerem Gewitterhimmel, und eine jener mächtigen Zypressen, die das Flußufer säumen, stand in Flammen. Aber vergebens hoffte er damals ein Weniges von diesem Feuer fangen zu können. Die Baumkrone brannte aus, ohne daß jemand dazu gelangen konnte.

Betrübt sitzt der Alte da, während seine Genossen es sich wohl sein lassen. Einmal in seinem Leben hat er gebratenes Fleisch gegessen. Und nun sitzt er und sinnt, wie wohl das Feuer den Menschen Untertan zu machen wäre. Wie sie es an geschützter Stelle pflegen und nähren könnten. Er weiß, daß es damals am Felsen haltmachen mußte, und er stellt es sich vor, wie man hier in jene Felsbucht das Feuer einfangen könnte, wie man ihm immer nur so viel Holz geben würde, um es am Leben zu halten, und wie man dann alle Tage gebratenes Fleisch haben könnte. Seine Genossen sehen es, wie der Alte sinnt und denkt, und schweigen erwartungsvoll. So ähnlich saß er auch damals tagelang umher, als er dann jenen scharfen Stein brachte, mit dem sie seitdem die Bären und Hirsche zerlegen. Sie erinnern sich, wie sie früher das Fell den Tieren mit den Zähnen vom Leibe reißen mußten, und hoffen, daß auch jetzt wieder der Alte irgend etwas Neues und Gutes zuwege bringen wird.

Zweihunderttausend Jahre sind ins Land gegangen. Wo früher Land war, flutet jetzt das Meer, und der alte Meeresboden hat sich gehoben und trägt reichen Waldbestand. Immer noch ziehen die Menschen als Jäger rastlos durch die Wildnis und bekämpfen mit Stein und Holz die Tiere ihrer Zeit. Aber nicht mehr roh wird die Beute verschlungen. Langsam, aber sicher hat die Menschheit in zehntausend Generationen eine Wandlung und Entwicklung nach oben durchgemacht. Ihre Sprache umfaßt schon etwa fünfhundert Worte. Ihre Stirn ist höher geworden, größer das Auge und zierlicher der Unterkiefer.

Und das Feuer beherrschen sie. Sie wissen, daß man zwei Stücke Holz, ein hartes und ein weiches, reiben muß und daß dann ein Glimmen beginnt, das mit dürren Blättern und trockenen Waldschwämmen bald Glut wird und sich an feinem Reisig zur knisternden Flamme entwickelt. Sie haben das Feuer und braten ihr Fleisch. Sie wissen auch weiter, daß das Feuer Felsen zermürbt, daß man Steine, die im Feuer lagen, leicht zerschlagen und allerlei schneidende Stücke daraus bekommen kann. Sie wissen auch schon, daß manche Erde im Feuer wieder Stein wird. Sie wissen, daß die lodernden Flammen in dunkler Nacht alles Getier verscheuchen. Im Besitz des Feuers fühlen sie sich als die Herren ihrer Umgebung. Alte Sagen und Geschichten erzählen von früheren trüben Zeiten, da man das Feuer noch nicht hatte und das Fleisch roh essen mußte. Von einem alten Zauberer meldet die Sage, der Holzstämme in einer Felshöhlung häufte und sie lange Zeit liegen ließ, der dann in einen brennenden Wald lief, die rote Blume holte und in jenen Holzstapel pflanzte. Man erzählt, daß der Zauberer, von der Blume gestochen, sein Leben verlor, daß aber das Feuer in jener Höhle für immer gehegt und gepflegt wurde.

Am Lagerfeuer erinnert man sich auch an einen weisen Führer. Der sah, wie bei einem Bergrutsch Stämme über Stämme zu Tal glitten und wie zwischen ihnen Rauch und Feuer hervorschoß. Und man erzählt, wie er das im kleinen nachzumachen versuchte, wie er unermüdlich Hölzer auf Hölzern rieb und wie eines Tages die rote Blume unter seiner Hand emporwuchs. Solche Geschichten wurden lebendig, wenn der Stamm am Lagerfeuer sitzt und das Fleisch in den Flammen röstet.

Aus Tertiär und Diluvium kam die Menschheit in die geschichtliche Zeit. Von Pyramiden und indischen Tempeln schritt sie zu griechischen Säulenbauten und zu gotischen Domen. Durch das Mittelalter kam sie in die neue Zeit, und das Jahrhundert der angewandten Naturwissenschaften, der Technik, leuchtete auf. Die Dampfmaschine nahm der Menschheit die grobe Arbeit ab. Wir stehen in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Überall ist der Samen, den die Watt und Stephenson streuten, aufgegangen und trägt reiche Frucht. Das Feuer, in unvordenklichen Urzeiten vom Menschen gefaßt und gefangen, lodert heute unter Millionen von Dampfkesseln. Wohl wird die Flamme auch jetzt noch benutzt, um Fleisch zu braten. Wohl erweicht man auch jetzt Steine und Erze im Feuer. Aber ungleich wichtiger ist die Rolle, die das Feuer als Energieträger spielt. Längst schon genügt das Holz dem Bedarf nicht mehr. In einem Jahr würden alle Wälder der Erde unter den Dampfkesseln verschwunden sein, wenn man nichts anderes und nichts Besseres gefunden hätte.

Aber ungezählte Jahrtausende hindurch hat ja die vorsintflutliche Sonne Holz wachsen lassen, das dann in der Tiefe begraben wurde. Hart und schwarz ist es dort unten geworden. Steinkohle. Aber unversehrt steckt die Arbeit längst verglommener Sonnenstrahlen in dieser Kohle, und unermüdlich fördern Bergleute das kostbare Gut zutage.

Das Land, das die meisten Kohlen birgt, besitzt auch die wirtschaftliche Macht. England ist hier aller Welt voran, aber auch Amerika und Deutschland sind eifrig dabei, ihre Bodenschätze zu heben, immer neue Nahrung für das unersättliche Feuer heranzuschaffen.

Man hat den Wert der Kohle wissenschaftlich ergründet und berechnet. Mit unendlicher Sorgfalt hat man Proben feinpulverisierter Kohle in besonderen eisernen Bomben unter Zuleitung von reinem Sauerstoff verbrannt. Diese Bomben befanden sich in einem Gemenge von kleingeschlagenem Eis und durch genaue Messung des Schmelzwassers, das während der Verbrennung entstand, fand man, daß ein Kilogramm bester Steinkohle rund achttausend Kalorien oder Wärmeeinheiten enthält und bei vollkommener Verbrennung entwickelt. Eine Kalorie bedeutet dabei diejenige Wärmemenge, die genügt und imstande ist, ein Kilogramm Wasser um einen Grad Celsius zu erwärmen. Eine Kalorie ist einer mechanischen Arbeit von vierhundertvierundzwanzig Meterkilogramm gleichwertig. Würden wir zum Beispiel ein Stück Blei im Gewicht von einem Kilogramm vierhundertvierundzwanzig Meter hoch heben, so würden wir also eine Arbeit von vierhundertvierundzwanzig Meterkilogramm hineinpacken. Wenn wir dann weiter diesen Bleiklotz aus seiner Höhe auf eine zur ebenen Erde befindliche andere Bleiplatte herunterstürzen ließen, so würde die ganze Hebungsarbeit durch diesen Sturz zunichte werden. Aber nur scheinbar. In Wirklichkeit würden sich Bleiklotz und Bleiplatte durch den Zusammenstoß ein wenig erwärmen, und wir können feststellen, daß diese Wärmemenge, die hier auftritt, genau gleich einer Kalorie ist. Wir haben nun in einem Kilogramm Kohle achttausend Kalorien, und jede Kalorie entspricht einer Hebungsarbeit von vierhundertvierundzwanzig Meterkilogramm, in einem Kilogramm Kohle steckt also eine mechanische Arbeit von 8000 * 424, das heißt 3.392.000 Meterkilogramm. Das ist eine Arbeit, die genügen würde, eben jenes Kilogramm Kohle mehr als drei Millionen Meter oder dreitausend Kilometer in die Höhe zu reißen.

Ein gewaltiger Kraftspeicher ist die Kohle, und wir verstehen es, mit Hilfe der Dampfmaschine wenigstens einen Teil dieser Arbeit nutzbar zu machen.

Wo früher Hunderttausende von Menschen in schwerer Fron dahinsiechten, da regen die eisernen Sklaven, die Maschinen, jetzt ihre mächtigen Glieder, und das Feuer tut die Arbeit der Menschen. Hundert Jahre haben einen Umschwung gebracht, wie vorher nicht tausend, ja nicht einmal zehntausend.

Aber ein leises Gefühl des Unbehagens geht durch jene Zeit gedrängten Fortschrittes und gehäufter Erfolge. Gewiß, man hat große Erfolge. Aber man treibt ja Raubbau. Man reißt die Schätze aus dem Boden, die eine frühere Sonne in Jahrtausenden schuf, um sie in Jahrzehnten zu verbrauchen. Immer wieder und immer häufiger taucht die bange Frage auf: Was wird das Ende solcher Wirtschaft sein?

Wieder ein Menschenalter vorwärts. Aber in unserer Zeit zählt eine Generation mehr als tausend Generationen der Steinzeit. Wo vor dreißig Jahren zehn Dampfkessel glühten, da stehen jetzt hundert. In sinnverwirrender überwältigender Weise hat sich die Ausnützung des Feuers zur Arbeit gesteigert. Die Elektrotechnik trat hinzu und lehrte, die grobe Dampfmaschinenarbeit in tausendfach verfeinerter Form in jedes Haus zu leiten. Das Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität, die schönste Blüte menschlichen Erfindungsgeistes.

Nicht mehr mit Hacke und Schaufel, sondern mit tausendpferdigen Maschinen reißt man die kostbare Kohle aus der Erde. Nicht mehr nach Tausenden, sondern nach Millionen Tonnen rechnet die jährliche Ausbeute in den einzelnen Ländern. Von schwarzen Diamanten spricht man, und Kohle ist gleichbedeutend mit Macht geworden.

Aber während hunderttausend Schlote qualmen, während hunderttausend Maschinen arbeiten, sitzen die Statistiker mit sorgenschwerer Stirn über ihren Rechnungen. Da findet der eine heraus, daß Englands Kohlenvorrat in vierhundert Jahren erschöpft sein wird, wenn der Verbrauch so bleibt, wie er jetzt ist, daß aber die Kohlen höchstens noch einhundertzwanzig Jahre reichen, wenn der Verbrauch so weiter wächst wie bisher. In einhundertzwanzig Jahren also wird England kohlenarm, wird es ein machtloses Land sein, wird seine Industrie eingehen müssen. Wieder andere untersuchen die deutschen Kohlenlager und kommen zu dem Schluß, daß die in zweihundert Jahren zur Neige gehen werden. Man denkt an neue Stätten in Afrika, in China, aber in jedem Fall läßt sich ein Zeitpunkt und ein gar nicht so fern liegender Zeitpunkt angeben, da das letzte Stückchen Kohle aus der Erde geholt sein wird und man wieder in die alte Sklaverei und Unfreiheit zurücksinken muß. Die Kohle, die Trägerin nutzbarer Energie, lodert im Kessel auf, und die Energie wird aus nutzbarer in nutzlose Form verwandelt. Alle die Energie, die noch im vorigen Jahr für die Menschheit arbeitete, ist verraucht, in das Weltall zerstäubt, nie wieder nutzbar für die Menschen zu machen. So folgert man, und man überträgt den Schluß auf Erde und Sonne. Unaufhörlich strahlt unser Sonnenball Energie aus, und sein Vorrat kann nicht unerschöpflich sein. Einst wird kommen der Tag, an dem das letzte Stück Kohle aus der Erde in den Ofen wanderte, und dann jener andere und noch schrecklichere, wo auch die Sonne ausgebrannt ist und die ganze Welt den Kältetod stirbt.

Jene alten Jäger der Tertiärzeit hatten sich nicht um Sonne und Sonnenenergie gekümmert. Die Sonne schien, und das genügte ihnen. Sie war gestern und heute aufgegangen und würde sicher auch morgen und übermorgen wieder scheinen. Das war fünfhunderttausend Jahre hindurch die Philosophie der Menschen gewesen.

Erst jene Generation, die den Dampf und die Elektrizität in ihre Dienste zwang, wagte sich an das Problem der Sonnenenergie, und das Ergebnis war wenig erfreulich. Tyndall und Siemens, Helmholtz und Thomson, wer immer auch von jenen Physikern und Technikern sich mit dem Problem befaßte, der kam zum Schluß: Wir leben in einer sterbenden Welt, wir leben im Weltenherbst, auf den der ewige, eisige Weltenwinter folgen muß. Sie alle übertrugen die Erfahrungen, die sie an einem kleinen Erdfeuer sammelten, auf den gewaltigen Weltmechanismus. Sie alle stellten den Satz, daß jede Temperatur in einem Gefälle von höheren zu tieferen Stufen fließt, als allgemein gültig auf, und so kamen sie zu einem traurigen Dogma, zur Lehre vom bevorstehenden Kältetod der Erde und des Weltalls. Auf der einen Seite ein unerhörter Aufschwung aller Technik, eine weitgehende Befreiung der Menschheit vom Druck der Materie und der materiellen Arbeit und auf der anderen Seite die niederdrückende Aussicht, daß alles das doch nur einem traurigen Ende, einer allgemeinen Erstarrung und Vereisung entgegentriebe. Wie von einer ganz sicheren Sache sprach man von dem Tag, an dem das letzte Stückchen Steinkohle aus der Erde herausgeholt sein würde und die Menschheit wieder zu dem kleinen Handwerksbetrieb des Mittelalters zurückkehren müsse. Wie von einer sicheren Sache auch sprach man von jenen letzten Jahrtausenden, in denen nur noch die Gegenden um den Äquator bewohnbar sein würden, und das Menschengeschlecht, von Millionen auf Tausende und von Tausenden schließlich auf Hunderte zusammengeschmolzen, ein trauriges Eskimodasein führen und schließlich in Mangel und Kälte verkommen würde.

Im Jahre 1900 saß ein französisches Forscherpaar, Herr und Frau Curie, bei emsiger Arbeit. Es handelte sich um die geheimnisvollen Strahlen, die vom Uran, jenem schweren Metall, und ganz besonders von einem Uranerz, der Uranpechblende, ausgingen. Man wird fragen, wie es möglich war, daß so viele Jahrtausende, daß insbesondere das neunzehnte Jahrhundert, das Jahrhundert der gesteigerten Naturerkenntnis, an diesen Strahlen achtlos vorübergehen konnte. Aber darauf ist zu erwidern, daß diese Strahlen ja so unendlich seltsam und eigenartig waren. Das Auge konnte sie überhaupt nicht unmittelbar wahrnehmen. Die fotografische Platte nur, die darum so unendlich viel empfindlicher ist als das Auge, weil sich die Wirkungen mit der Zeit auf ihr addieren, konnte von diesen Strahlen etwas sehen. Wenn wir mit unseren Augen drei Monate hindurch unverwandt auf einen Stern starren, so wird er dadurch für uns nicht heller, als er in der ersten Sekunde war. Wenn wir aber eine fotografische Platte in das Fernrohr schieben und das Licht eines Sternes Stunden und Tage hintereinander auf sie einwirken lassen, so bekommen wir schließlich auch von den lichtschwächsten Objekten noch gute Aufnahmen.

Wenn wir irgendeinen Stein oder ein Stück Erz, das uns der Strahlung verdächtig ist, auf eine wohl eingewickelte fotografische Platte legen, so wird die wahre Natur dieses Steines oder Erzes zutage kommen. Es kann Minuten oder Jahre dauern. Aber wenn die Stücke Strahlen aussenden, so werden sie schließlich die Platte beeinflussen, sie werden sie schwärzen.

Nach diesem Prinzip arbeiteten die Curies zuerst, und sie fanden, daß das Uranerz, die Pechblende, sehr viel stärker strahlte als das reine Uran. Sie schlossen, daß also das strahlende Mittel neben dem Uran in der Pechblende vorhanden sein müsse, und sie begannen die Blende nach bekannten chemischen Verfahren in ihre einzelnen Bestandteile, in Uran, in Baryum, in Wismut, in Blei und die anderen Stoffe, zu zerlegen. Jeder Bestandteil wurde in der geschilderten Weise auf seine fotografischen Wirkungen geprüft, und da zeigte es sich, daß das Baryum viele hundertmal stärker strahlte als die Pechblende. Es schwärzte die fotografische Platte in wenigen Sekunden, während man doch anderes Baryum kannte, das freilich nicht aus der Pechblende stammte und das durchaus keine Strahlen aussandte. Also schlossen die Curies, daß das eigentliche strahlende Material neben dem Baryum bestehen müsse, daß es diesem aber chemisch sehr ähnlich sein müsse. Mit unendlicher Mühe gingen sie daran, die Bromverbindungen des Baryums, des strahlenden Baryums der Pechblende, zu lösen und die Lösungen kristallisieren zu lassen. Sie erhielten in der Tat neben den reinen, nichtstrahlenden Baryumbromidkristallen einen neuen Stoff, in dem nun das gesamte Strahlungsvermögen steckte.

Vom lateinischen radius – der Strahl – nannten sie den neuen Stoff Radium, das heißt strahlende Materie.

Aus einer Tonne der Uranpechblende, aus tausend Kilogramm also, oder aus einer Million Gramm, oder aus einer Milliarde Milligramm gewannen sie dreihundertdreiunddreißig Milligramm Radium. Die Strahlung, die vordem in einer Eisenbahnwagenladung Erz zerstreut steckte, war jetzt in einer kleinen Messerspitze des neuen wunderbaren Stoffes vereinigt, und nun gingen die Arbeiten schnell weiter. Bereits im Jahre 1904 konnten die Curies eine ausführliche Arbeit über die radioaktiven Substanzen veröffentlichen. Sie konnten zeigen, daß jener Stoff fortwährend gewaltige Mengen elektrischer und anderer Strahlen aussendet, daß das Radium stets um einige Grade wärmer ist als seine Umgebung, kurz und gut, daß es Energie aussendet, ohne dabei irgendwelche nachweislichen Verluste zu erleiden.

Das war die Revolution in der Naturwissenschaft. Bisher hatte dort ohne Einschränkung das Gesetz von der Erhaltung der Energie geherrscht, jenes Gesetz, welches nichts anderes als das angewandte Einmaleins bedeutet. »Aus nichts wird nichts« hatte der Grundsatz aller naturwissenschaftlichen Erkenntnis gelautet. Hier wurde aus nichts auf einmal sehr viel. Diese Messerspitze voll Radium strahlte Energiemengen aus, die im Laufe der Jahrtausende die Verbrennung der Vorräte ganzer Kohlenbergwerke ersetzen mußte. Man stand vor einem Rätsel. Entweder war in diesem unscheinbaren weißen Pulver eine unermeßlich große Energiemenge aufgespeichert, entweder war das Radium eine Kraftquelle, gegen welche die Steinkohle lächerlich winzig erschien, oder aber das Gesetz von der Erhaltung der Energie bestand nicht mehr zu Recht. Ein Aufruhr ging durch die naturwissenschaftliche Welt. Die neue Tatsache paßte so ganz und gar nicht in das bisherige System. Die neuen Methoden der Radiumforscher waren ungewohnt und wunderbar. Sie arbeiteten mit Gewichtsmengen, die nach Bruchteilen eines Milligrammes rechneten. Nach ganz neuen Methoden wiesen sie das Dasein des strahlenden Stoffes und der Strahlung nach und arbeiteten dabei mit Millionsteln eines Milligramms. Sie studierten die Erscheinungen, aber noch im Jahre 1904 fehlte jede Erklärung für diese wunderbaren Erscheinungen. Man stellte Hypothesen auf, und die Curies schlossen ihre erste Arbeit wie folgt:

»Man kann annehmen, daß die radioaktive Energie, das heißt die Energie der Fähigkeit, Strahlen auszusenden, früher einmal angehäuft worden ist und sich allmählich erschöpft wie eine Phosphoreszenz von langer Dauer. Man kann sich vorstellen, daß die Entwicklung radioaktiver Energie mit einer Umwandlung des strahlenden Atoms selbst, das sich in einem Entwicklungszustand befindet, verbunden ist; die Tatsache, daß das Radium fortwährend Wärme entwickelt, spricht zugunsten dieser Anschauung. Man kann annehmen, daß die Umwandlung von einem Gewichtsverlust begleitet ist und von einer Aussendung materieller Teilchen, aus denen die Strahlung besteht. Die Energiequelle kann ferner in der Gravitationsenergie gesucht werden. Endlich kann man sich vorstellen, daß der Raum fortwährend von einer noch unbekannten Strahlung durchsetzt werde, die bei ihrem Durchgang durch radioaktive Körper aufgehalten und in die radioaktive Energie umgewandelt wird.

Bedenken wir endlich noch, daß die neuen radioaktiven Stoffe sich immer in den Uranmineralien vorfinden und daß wir vergeblich in dem käuflichen Baryum nach Radium gesucht haben, daß also das Vorkommen des Radiums an das des Urans gebunden zu sein scheint. Die Uranmineralien enthalten ferner Argon und Helium, und dieses Zusammentreffen ist wohl kaum einem Zufall zuzuschreiben. Das gleichzeitige Vorkommen dieser verschiedenen Körper in denselben Mineralien führt zu der Annahme, daß die Gegenwart der einen für die Bildung der anderen notwendig ist.«

Vor vielen hunderttausend Jahren hatten die Tertiärmenschen zum ersten Male das Feuer gesehen, und Jahrtausende waren verflossen, bevor es ihnen auch nur gelang, der wunderbaren Erscheinung näher zu kommen, die wohltätige Naturkraft dann endlich in ihre Dienste zu zwingen. Jetzt erlebte die Menschheit solch Wunder von neuem. Sie sah den unendlichen Energiestrom, die geheimnisvolle und wunderbare Strahlung eines neuen Urstoffes, und emsig ging sie daran, die Dinge zu studieren, zu verstehen, zu bezwingen und nutzbar zu machen.

Allerorten blühte die Radiumforschung in den Jahren von 1904 bis 1910, ganz besonders aber in England und Schottland, wo die geschickten und glücklichen Hände eines Rutherford, eines Ramsay und eines Soddy einen Schleier nach dem anderen von dem großen Geheimnis abnahmen und tief in den Bau der Materie eindrangen, so tief, daß zum ersten Male das bisher Unmögliche und Unglaubliche geschah, daß irdische Augen die einzelnen Atome frei durch den Raum fliegen sahen.

Im Jahre 1908 war das große Geheimnis gelöst. In unveränderter Schönheit glänzte das alte Gesetz von der Erhaltung der Energie und des Stoffes. Alle Erscheinungen der radioaktiven Materie ordneten sich ihm glatt unter. Man wußte jetzt, daß das Atom, das unzerschneidbare, das man so lange als den einfachen und unzerstörbaren Eckstein und Grundstein des Weltalls angesehen hatte, ein recht kompliziertes Ding sei. Man wußte, daß Atome, irgendwann und irgendwie von einem Schöpfer aus dem Äther zusammengeballt, auch wieder einstürzen können und daß dabei Energiemengen frei werden, denen gegenüber die Steinkohle recht harmlos erscheint.

Und der schottische Radiumforscher Frederik Soddy setzte sich hin und schrieb eine neue Genesis, eine Geschichte der strahlenden und zerfallenden Materie, eine Geschichte, die also lautet: Im Anfang war das Uran. Und das Uran sandte α-Strahlen aus mit einer Geschwindigkeit von zweitausend Meilen in der Sekunde und lebte dabei siebeneinhalb Milliarden Jahre. Dann war es zu Ende, dann war es verbraucht, aber während seiner Strahlung hatte es das Radium erzeugt.

Und das Radium lebte zweitausendfünfhundert Jahre, und es sandte dabei α-Strahlen aus mit einer Geschwindigkeit von achtzehnhundert Meilen in der Sekunde. Dann ging es ein, aber es hatte die Emanation gezeugt, ein feines strahlendes Gas.

Und die Emanation lebte 5,3 Tage und sandte α- Strahlen aus mit einer Geschwindigkeit von zweitausendzweihundert Meilen in der Sekunde. Als sie einging zu ihren Erzeugern, da hatte sie selbst das Radium A gezeugt. Das lebte nur 4,3 Minuten und strahlte α- Strahlen aus mit einer Geschwindigkeit von zweitausendvierhundert Meilen in der Sekunde. Und als es starb, da hatte es das Radium B gezeugt, das lebte achtunddreißig Minuten, gab β-Strahlen und zeugte dann das Radium C. Und das Radium C lebte 30,5 Minuten und strahlte nach α, β und γ. Dann starb es, aber es hatte das Radium D gezeugt, das lebte siebzehn Jahre und strahlte nur einen Lichtäther aus. Dann ging es ein und zeugte das Radium E 1, welches 9,5 Tage lebte und das Radium E 2 zeugte, das sieben Tage lebte und wieder nach α, #946; und γ strahlte.

Und das Radium E 2 starb nach sieben Tagen, aber es hatte das Radium F gezeugt, das in den anderen Büchern auch Polonium oder Aktinium genannt wird. Und das Aktinium lebte zweihundertdrei Tage und strahlte unaufhörlich nach α. Und als es das letzte µ-Teilchen herausgejagt hatte, da starb es, aber es hatte das Radium G gezeugt. Und das Radium G strahlt gar nicht mehr, denn es hat alle α-Teile ausgestoßen. Und weil es nicht strahlt, verändert es sich auch nicht mehr, sondern lebt ewig oder doch sicherlich so lange, wie sein Urahn, das Uran, das siebeneinhalb Milliarden Jahre alt wurde. Und dies Radium G kennen wir schon lange, wir nennen es Blei.

So haben wir die Genesis, die Schöpfungs- und Zeugungsgeschichte, die uns vom niederbrechenden Uranatom durch eine Generation von Zwischenstufen zu den Endprodukten, zum Helium und zum Blei führt. Denn die α-Teilchen sind nichts anderes als Heliumatome, die mit zehnfacher Kometengeschwindigkeit in den Raum fahren, und das Endprodukt, das starr und tot liegenbleibt, wenn der gewaltige Atombrand verglüht ist, das ist eben das Blei.

Diese Schöpfungsgeschichte trug Soddy seinen Zuhörern vor, und dann fuhr er fort:

»Die Energie in einer Tonne Uran würde hinreichen, London ein Jahr lang zu beleuchten. Der Energievorrat im Uran würde tausendmal so viel wert sein als das Uran selbst, wenn wir ihn nur in der Gewalt hätten, so wie wir die in der Kohle aufgespeicherte Energie in unserer Macht haben. Es ist in der Tat eine seltsame Lage, in der wir uns befinden. Der erste Schritt in der langen Reihe aus der Barbarei zur Zivilisation, die der Mensch gemacht hat, scheint die Kunst des Feuermachens gewesen zu sein. Diejenigen wilden Rassen, die diese Kunst nicht kennenlernten, werden als auf der niedrigsten Stufe stehend angesehen. Die Kunst des Feuermachens ist der erste Schritt zur Benutzung der natürlichen Energievorräte, von denen auch jetzt die Zivilisation vollständig abhängig ist. Der Urmensch lebte ganz von der Energie des Sonnenlichtes, bevor er Feuer zu machen lernte. Man kann sich denken, wie er vorher mit dem Feuer und seinen Eigenschaften durch natürliche Brände bekannt wurde.

Mit Rücksicht auf die neuentdeckten inneren Energievorräte in der Materie stehen wir heute da, wo der Urmensch hinsichtlich der durch Feuer frei gemachten Energie stand. Wir kennen ihr Dasein nur aus ihren natürlichen Offenbarungen in der Radioaktivität. Auf dem Gipfel derjenigen Zivilisation, deren erster Schritt in vergessenen Zeiten vom Urmenschen gemacht wurde, und gerade während es klar wird, daß ihre immer größer werdenden Bedürfnisse nicht ohne Ende von den vorhandenen Energiequellen befriedigt werden können, entwickeln sich Möglichkeiten einer vollkommen neuen Zivilisation, denen gegenüber wir uns noch auf der niedrigsten Stufe befinden, aber auf der Stufe von Zuschauern, ohne das Vermögen, eingreifen zu können. Die Energie, die wir für unser Dasein nötig haben und die uns die Natur nur widerwillig und für unsere Bedürfnisse nicht in sehr reichlichem Maße liefert, ist in gewaltig großen Vorräten in der Materie um uns herum aufgespeichert, aber wir besitzen nicht das Vermögen, sie zu beherrschen und zu benutzen. Die Energiequellen, die wir benutzen können, betrachten wir jetzt als die reinen Überbleibsel von den ursprünglichen Quellen der Natur. Ja das bloße Vorhandensein der letzteren ist bis jetzt unbekannt und ungeahnt geblieben. Wenn wir gelernt haben, die Elemente nach Belieben ineinander zu verwandeln, dann nur werden wir den Schlüssel zu dieser Schatzkammer der Natur in der Hand haben. Gegenwärtig haben wir jedoch keine Ahnung, wie wir das Suchen nach ihr anfangen wollen.«

Ein Physikkolleg in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Der Professor spricht über die radioaktiven Stoffe.

»Meine Herren!« so beginnt er seinen Vortrag. »Wir haben in der vorangegangenen Vorlesung die wunderbaren Erscheinungen der Radioaktivität, das heißt des Atomzerfalls, experimentell betrachtet. Wir haben gesehen, wie ein Uranatom zerfiel und dabei unendliche Strahlungsmengen in den freien Raum sandte. Wir haben diese Energie genau gemessen und gefunden, daß eine Gewichtseinheit Radium eine viertelmillionmal so viel Energie gespeichert enthält, wie dieselbe Gewichtseinheit Steinkohle. Ein Kilogramm Steinkohle entwickelt bei vollkommener Verbrennung achttausend Wärmeeinheiten oder Kalorien. Ein Kilogramm Radium gibt deren zwei Milliarden her. Wir wissen ferner, daß die Steinkohle genügend Kraft enthält, um ihr eigenes Gewicht gut vierhundert Meilen in die Höhe zu schleudern, wobei wir noch nicht einmal berücksichtigt haben, daß in größerer Entfernung von der Erde die Schwerkraft schwächer wirkt. Aber ein Kilogramm Radium würde bei gleichbleibender Schwerkraft imstande sein, sein eigenes Gewicht hundert Millionen Meilen zu heben. Es würde, da die Schwerkraft in größerer Entfernung vom anziehenden Körper abnimmt, beliebig durch den Weltraum fahren und andere Fixsternsysteme aufzusuchen vermögen.

Das nun, meine Herren, war schon um das Jahr 1910 bekannt. Weiter aber tauchen jetzt zwei Fragen auf: Wie können wir uns genügende Mengen radioaktiver Substanz, zerfallender Atome, beschaffen, und wie können wir deren Energie für uns nutzbar machen? Ich möchte die zweite Frage an einigen Beispielen zuerst behandeln. Ich stelle hier dies Elektroskop auf den Tisch. Sie sehen, es ist das bekannte Goldblattelektroskop, hat aber einen längeren Hals als die gewöhnlichen Apparate. Die Messingstange führt von oben her durch eine Glasröhre und trägt unten die beiden Goldschaumstreifen. Ich leite jetzt alle Elektrizität ab, indem ich den Messingknopf oben mit der Hand berühre. Sie sehen, die beiden Goldschaumstreifen hängen gerade nach unten. Sie sehen aber weiter, wie sie sich jetzt langsam voneinander entfernen. Offenbar nimmt das Elektroskop wieder eine elektrische Ladung an. Diese Ladung stammt von einer kleinen Radiummenge, die in die Glasröhre eingeschmolzen ist. Sie sehen, wie sich die Goldblätter immer mehr voneinander spreizen, und jetzt, fast genau drei Minuten nachdem ich das Elektroskop entladen habe, stehen die Blätter so weit auseinander, daß sie die Glaswand des Gefäßes erreichen und deren Vergoldung berühren. In diesem Augenblick, Sie sehen es jetzt, fallen die Blätter zusammen, weil durch die Berührung die elektrische Ladung abgeleitet wurde. Das Spiel beginnt sofort wieder von neuem. Wir haben hier, meine Herren, ein Radium-Perpetuum mobile, das seit dem Jahre 1902 ununterbrochen in Gang ist. Seit dieser Zeit sind die Blättchen alle drei Minuten zusammengefallen, um sich dann wieder von neuem zu spreizen. Der Apparat wird noch mehrere tausend Jahre laufen und wahrscheinlich nur dadurch zum Stillstand kommen, daß die Goldschaumblättchen schließlich abbrechen. Hätten wir an Stelle des Radiums Uran in die Röhre gepackt und besäßen wir genügend feste Goldschaumblätter, so könnten wir ein Perpetuum mobile bauen, das jedenfalls siebeneinhalb Milliarden Jahre in Betrieb bleiben könnte. Wenden wir uns nun diesem anderen Apparat hier zu. Sie sehen ein großes Glasbassin und weiter einen liegenden Gasmotor. Ich öffne zwei Zuleitungsröhren, die vom Bassin zum Motor führen. Ich stelle den Motor ein, er springt an und arbeitet jetzt flott. Ich schalte den Strom dieser kleinen Dynamomaschine, die unmittelbar mit dem Motor gekuppelt ist, auf diese Lampe, und Sie sehen, wie die hundertkerzige Lampe in schönem Licht erstrahlt. Das ist Arbeit, meine Herren, die die radioaktive Substanz leistet. Das Bassin enthält einfaches Wasser, dem ich in besonderen Zersetzungszellen ein radioaktives Salz beigefügt habe. Bemerkenswerterweise entwickelt sich nun aus dieser Lösung nicht nur Helium und Argon, sondern außerdem werden fortwährend Wassermoleküle in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Aus diesen Röhren strömt das klare Knallgas in meinen Explosionsmotor, um dort Arbeit zu verrichten. Ich habe ungefähr zehn Gramm radioaktiver Substanz in dem Wasser aufgelöst, und ich kann mit der dauernden Gaserzeugung bequem einen anderthalbpferdigen Motor betreiben. Hier sehen Sie also eine der vielen Möglichkeiten, die Energie des Radiums nutzbringend zu verwerten.

Wir haben noch andere. Ein Apparat mag es Ihnen veranschaulichen. Sie sehen hier eine Reihe eigenartiger Drahtspulen, die mit birnenartigen Glasgefäßen zusammenhängen. Die Gefäße enthalten die strahlende Materie. Alle Strahlen werden in den Glasgefäßen von polierten Hohlspiegeln gefangen. Sie erteilen den primären Spulen elektrische Ladungen, die sich beständig in oszillatorischen Entladungen wieder ausgleichen. Um diese primären Spulen legen sich die Sekundärspulen, und in diesen erscheint die Elektrizität auf nutzbare Spannung und Stromstärke umgeformt. Ich drehe diesen Schalter, und Sie sehen auch hier die Lampe aufflammen. Gewannen wir vorhin nutzbare chemische Spannung, nämlich Knallgas aus der radioaktiven Substanz, so zapfen wir ihr hier die Elektrizität unmittelbar ab. Diese beiden Beispiele mögen Ihnen zeigen, in welcher Weise unsere Technik sich die radioaktiven Stoffe nutzbar machen kann und sicherlich in kürzester Zeit und im größten Maßstabe nutzbar machen wird.

Und nun, meine Herren, komme ich zu der Frage, die ich eigentlich als die erste gestellt hatte: Wie beschaffen wir uns die radioaktive Substanz? Sie wissen, daß im Jahre 1910 eine große Radiumnot herrschte. Die österreichischen Bergwerke zu Joachimstal in Böhmen gaben im Jahr nur etwa fünfzehn Tonnen der berühmten Pechblende. Das Radium, das daraus gewonnen werden konnte, betrug nicht ganz drei Gramm. Die Kosten des Verfahrens waren außerordentlich groß. Für das Milligramm Radium bezahlte man hundert Mark. Ein Kilogramm dieses kostbarsten aller kostbaren Stoffe hätte also damals hundert Millionen Mark gekostet. Selbst für amerikanische Millionäre ein etwas teurer Stoff. Und meine Herren, es war gut, daß der Stoff damals so teuer war. Denn die radioaktive Substanz in solchen Mengen ist giftiger als das schlimmste Gift, sie brennt schlimmer als das heißeste Feuer, und sie ist explosiver als Dynamit und Nitroglyzerin. Erst heute, da wir diese Gefahren zu meistern gelernt haben, können wir es wagen, radioaktive Substanz in größeren Mengen herzustellen. Ich will Ihnen in den folgenden Bildern unsere Fabrik zeigen. Wir haben keine Zeit, Millionen und aber Millionen von Jahren zu warten, bis das so unendlich langsam zerfallende Uran uns genügende Radiummengen liefert. Wir nehmen ein anderes Material, und zwar ganz gemeines Kupfer. Das setzen wir in unserer Fabrik gewaltigen elektrischen Spannungen aus und bringen dadurch den festgefügten Bau seiner Atome zum Einsturz.

Die elektrische Arbeit, die zur Erzeugung solcher Spannungen benutzt wird, ist nicht sehr erheblich. Es brauchen ja keine Ströme zu fließen, es braucht nur ein elektrischer Druck ausgeübt zu werden, der das Gefüge der Atome zum Wanken bringt und sie radioaktiv wirken läßt. Ähnlich wirft wohl ein Kind mit genügend langer Brechstange ohne besondere Kraftanstrengung eine schwere Mauer um. Im Zeitraum von wenigen Sekunden können wir so viele Tonnen Kupfer radioaktiv machen, können wir ungezählte Millionen von Kupferatomen ins Wanken bringen. Und wenn wir dieses Kupfer zehn Jahre lagern lassen, so hat sich eine genügende Menge des ersten Zerfallproduktes, eines sehr aktiven Radiums, gebildet. Wir können es dann mit Leichtigkeit grammweise gewinnen und für unsere Zwecke verwenden.

Bereits haben wir in unseren Werken mehrere Zentner dieser Substanz hergestellt, und ich kann Ihnen verraten, daß vor wenigen Tagen die Allgemeine Radiogesellschaft gegründet wurde zu dem Zweck, Hausbeleuchtungen und Hausmotoren nach dem Schema der hier gezeigten Apparate im großen und gewerbsmäßig durchzuführen. Wir treten damit auch formell in das Zeitalter der Radiotechnik ein.«

Wieder sind hundert Jahre ins Land gegangen. Wir schreiben das Jahr 2050. Entfernt von der Großstadt erhebt sich auf einsamer Heide ein hölzerner Schuppen mit Werkstätten und Laboratorien. Jetzt treten zwei Männer heraus, die einen eigenartigen runden Körper, fast eine Art Bombe von etwa einem Meter im Durchmesser, tragen.

»Ist alles in Ordnung, Fritz?« fragt der Ältere den Jüngeren. »Alles in Ordnung, Herr Braun«, erwidert dieser. »Die Kreisel, die dem Apparat die Lage im Weltraum sichern, laufen mit dreihunderttausend Umdrehungen.«

»Ist die Strahlung richtig zur Kreiselachse gestellt?« fragt wiederum der Ältere.

»Alles in Ordnung, Herr Braun«, versetzt der andere. »Der Apparat muß jetzt senkrecht emporsteigen. Er muß, während die Kreisel langsam im Meridian der Erde präzedieren, nach Osten abschwenken, muß in der Entfernung eines Erdhalbmessers von der Erdoberfläche entfernt parallel zu dieser laufen, und dann muß der Sturz auf die Erde zurück beginnen. Es ist alles so eingestellt, daß der Apparat genau vierundzwanzig Stunden nach dem Aufstieg wieder auf dieses Feld zurückfallen muß. Aber die Erde wird sich dann einmal unter ihm gedreht haben. Er wird tatsächlich im Weltraum stehen und die Erdoberfläche einmal unter sich hinwegziehen lassen.« Der Ältere zieht das Chronometer.

Der Jüngere hält den Apparat einen Augenblick in den Händen. Dann läßt er ihn los. Frei schwebt die Kugel im Raum, um dann mit ständig gesteigerter Geschwindigkeit nach oben zu steigen. Das erste Modell eines Weltraumschiffes ist abgelassen worden.

»Wir haben drei Kilogramm radioaktive Substanz eingebaut«, sagt schmunzelnd der Ältere. »Das müßte es bis zum Sirius treiben, wenn die Kreisel nicht ihre Pflicht tun und richtig präzedieren.« Schon war während dieser Worte die Metallkugel im blauen Äther verschwunden.

Vierundzwanzig Stunden sind vergangen. Wieder stehen Herr Braun und Fritz auf dem Feld und beobachten den blauen Himmel. Ein Pünktchen taucht in schwindelnder Höhe aus dem blauen Gewölbe, wird zusehends größer, und in jähem Sturz schlägt jetzt eine Kugel nur wenige Meter von den beiden entfernt auf den Boden nieder. Wohl einen Meter tief dringt sie in die Erde ein. Schnell eilen die beiden zur Aufschlagstelle und graben das Geschoß heraus. Es ist der Apparat, den sie vor vierundzwanzig Stunden frei steigen ließen. Auch jetzt noch rotieren die Kreisel darin. In planmäßiger Zusammenarbeit haben die Gyrostaten und die radioaktive Strahlung den Apparat gehoben und weit in den Weltraum getragen, um ihn dann an gewünschter Stelle wieder zum Sturz zu bringen.

»Ich denke, Fritz«, sagt der Ältere, während sie den Apparat in das Laboratorium zurücktragen, »ich denke, das Experiment hat uns Gewißheit gegeben. Der Druck der strahlenden Materie war stark genug, um die Gravitation zu überwinden, und die Kreisel haben wirklich famos gesteuert. Wir können jetzt wohl ruhig anfangen, das erste Weltraumschiff nach diesem Prinzip zu erbauen. Ich denke, wir kommen auf diese Weise endlich doch noch zum Mars.«

Weitere Jahrhunderte rauschen in die Lande. Die Welt wandelt sich weiter. Seitdem man den riesigen Kraftspeicher der strahlenden Materie erschlossen hat, braucht kein Bergmann mehr in die Tiefe zu fahren, um unter ständiger Lebensgefahr der Erde die schwarzen Diamanten, die Kohlen, zu entreißen.

Im ersten Jahrtausend nach Christi Geburt kannte man nur die mechanische Arbeit von Mensch und Tier. Galeerensklaven mußten fronen, unfrei und bedrückt schmachtete die Menschheit unter dem Joch mechanischer Arbeit.

Das zweite Jahrtausend brachte die Kenntnis der Kohle, lehrte die Kunst, aus der Kohle Dampf zu erzeugen und den Dampf für die Menschen arbeiten zu lassen.

Das dritte Jahrtausend bringt uns das Zeitalter der Radiotechnik. Lassen wir die Fantasie den Jahrhunderten vorauseilen. Nehmen wir an, daß die strahlende Materie uns nicht nur diese Erde völlig erobert, sondern auch unser Planetensystem erschlossen hat.

»Meine Herren«, mag dann wohl ein Professor, der in Heliopolis auf der Venus oder in Dynapolis auf dem Mars über die Radiotechnik spricht, seinen Vortrag im Jahre 2810 beginnen. »Meine Herren, der erfreuliche Zustand, zu dem uns die Radiotechnik geführt hat, wurde von weitblickenden Geistern bereits vor beinahe tausend Jahren vorausgesehen. Ich habe hier ein altes Schriftstück aus dem Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, in dem einer der ersten Radiumforscher die folgenden Ausführungen bringt. Da sagt der alte Gelehrte unter anderem:

›Manche von den alten Sagen, die aus dem Altertum auf uns gekommen sind, sind so allgemein und tief eingewurzelt, daß wir gewohnt sind, sie als so alt zu betrachten, wie das Menschengeschlecht selbst. Man ist versucht, zu fragen, ob es reiner Zufall ist, daß manche dieser Sagen zu dem so neu enthüllten Gesichtspunkt so gut passen, und inwiefern es ein Beweis für eine unbekannte und unvermutete Zivilisation ist, von der jede andere Spur verschwunden ist. Es ist zum Beispiel interessant, über die bemerkenswerte Sage vom Stein der Weisen nachzudenken, einen alten und sehr allgemein verbreiteten Glauben, dessen Ursprung wir, so weit wir auch in die Vergangenheit eindringen, nicht bis zur Quelle verfolgen können. Dem Stein der Weisen wurde das Vermögen zugeschrieben, nicht nur Metalle zu verwandeln, sondern auch als Lebenselixier zu wirken. Was nun auch der Ursprung dieses anscheinend bedeutungslosen Gemisches von Vorstellungen gewesen sein mag, es ist ein vollkommener und etwas allegorischer Ausdruck der Ansichten, die wir heute vertreten. Es erfordert keine große Anstrengung der Fantasie, um in der Energie das Leben des physikalischen Weltalls zu sehen, und der Schlüssel zu den ersten Quellen des physikalischen Lebens des Weltalls ist heute die Verwandlung. War nun diese alte Verbindung der Umwandlungskraft mit dem Lebenselixier ein reiner Zufall? Ich ziehe vor, zu glauben, daß es ein Echo aus einer von den vielen vorhergegangenen Perioden in der ungeschriebenen Geschichte der Welt ist, aus einem Zeitalter von Menschen, die denselben Weg gegangen sind, den wir heute gehen, und zwar in einer so entfernten Vergangenheit, daß selbst die Atome ihrer Zivilisation buchstäblich Zeit zum Zerfall gehabt haben.

Wir wollen der Fantasie noch einige Augenblicke freien Spielraum geben, bevor wir schließen. Wenn dieser Gesichtspunkt, der sich jetzt von selbst geboten hat, richtig ist und wir uns auf die schwache Begründung verlassen können, welche die Überlieferungen bieten, die aus der prähistorischen Zeit auf uns gekommen sind, was dann? Können wir nicht in ihnen einige Berechtigung für den Glauben lesen, daß eine ältere vergessene Menschenrasse nicht nur das Wissen erreichte, das wir neu gewonnen haben, sondern auch das Können, das wir noch nicht besitzen? Die Wissenschaft hat die Geschichte der Vergangenheit als ein fortwährendes Emporsteigen des Menschen zu dem heutigen Stand seiner Macht wiederhergestellt. Angesichts des Indizienbeweises, der für diesen beständigen Fortschritt des Menschengeschlechts besteht, ist die herkömmliche Ansicht vom Fall des Menschen von einem höheren, früheren Zustand mehr und mehr schwerer verständlich geworden. Von unserem neuen Standpunkt aus sind die beiden Gesichtspunkte durchaus nicht so schwer zu vereinigen, als es scheint. Eine Rasse, welche die Materie verwandeln konnte, hatte es durchaus nicht nötig, im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot zu ernten. Nach dem zu urteilen, was unsere Ingenieure mit ihren verhältnismäßig beschränkten Energie-Vorräten ausführen, konnte eine solche Rasse einen wüsten Kontinent umformen, die gefrorenen Pole auftauen und die ganze Welt in einen lachenden Garten Eden umwandeln. Vielleicht konnten diese Menschen die äußeren Gebiete des Raumes erforschen, indem sie in günstigere Welten übersiedelten, wie die Überflüssigen heute in günstigere Kontinente auswandern. Man kann auch sehen, daß eine solche Herrschaft von kurzer Dauer gewesen sein kann. Durch einen einzigen Mißgriff würden die Stellungen der Natur und des Menschen als Dienerin und Meister zueinander, wie jetzt, umgekehrt werden, aber mit weit unheilvolleren Folgen, so daß selbst die ganze Welt unter die unbestrittene Herrschaft der Natur versenkt würde, um von neuem ihre mühsame Reife durch die Zeiten zu beginnen. Die Sage vom Fall des Menschen ist vielleicht in der Tat die Geschichte eines solchen unglücklichen Ereignisses.‹«

»Was jener alte Forscher vorausgesehen hat«, so mag dann wohl der Professor schließen, »das ist wörtlich eingetroffen. Heute sitzen wir wieder im Garten Eden. Der uralte Fluch, daß die Menschheit im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot essen solle, scheint von uns genommen zu sein. Hüten wir uns aber, daß nicht ein neuer Sündenfall in Unwissenheit und Unkenntnis uns der Herrschaft über die Welt beraubt, daß wir nicht von neuem auf dornigem Acker mit Spaten und Hacke beginnen müssen.«