RGL e-Book Cover 2016©

RGL e-Book Cover 2016©

"Ein Stern fiel vom Himmel," Verlag v.Hane & Koehler, Leipzig, 1934

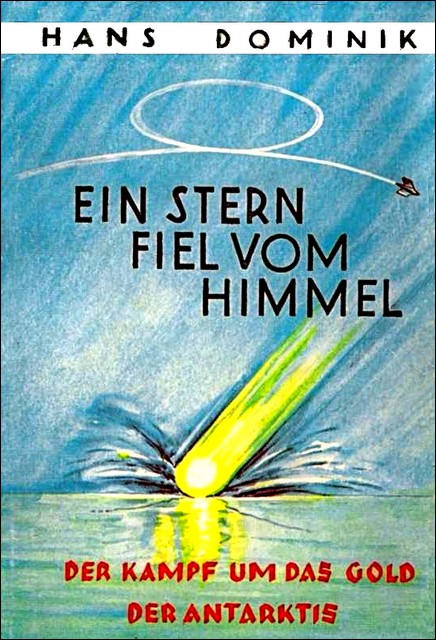

Prof. Eggerths St.-Piloten haben durch Zufall erlebt, wie ein riesiger Meteor vom Himmel stürzt. Prof. Eggert greift ein. In aller Stille entstehen am Südpol gewaltige Werke zur Ausbeutung des Boliden, weil dieser wertvolle Metalle enthält. Eine wilde Folge von Abenteuern, Verhandlungen, Großplanungen hat der geheimnisvolle Stern heraufbeschworen. Wie es gelingt, das wertvolle Material zum Besten der Menschheit zu nutzen, berichtet das packende Buch.

Wie alles, was Hans Dominik geschrieben, ist auch dies Buch voll ungeheurer Spannung, phantastisch, doch in den Grenzen des Möglichen, des vielleicht morgen schon Erreichten. Professor Eggerth, der geniale Konstrukteur und großzügige Organisator, diese Lieblingsgestalt Hans Dominiks, steht mit seinen jüngeren Mitarbeitern wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Sie beobachten den Aufprall eines gewaltigen Meteors in der Antarktis, versuchen in aller Heimlichkeit ihn auszubeuten. Aber auch die Gegner, die Spekulanten, sind auf dem Plan. So ergibt sich eine wilde Folge von Abenteuern, von schwierigen Verhandlungen und Großplanungen, von Überraschungen, bis es gelingt, die Schätze, die der Meteor bietet, zum Nutzen der Menschheit zu nützen.

Hans Dominik, der Meister des technischen Zukunftsromans, schuf in der Gestalt des Prof. Eggerth eine Persönlichkeit, begeisternd wie ein Sherlock Holmes, Winnetou oder Old Shatterhand, die in einer Reihe packender Abenteuerbücher wiederkehren und so Volkstümlichkeit in der ganzen Welt erlangten. Auch Professor Eggerth und seine jüngeren Mitarbeiter sind ihren Lesern ans Herz gewachsen, man verfolgt sie mit innerster Anteilnahme in immer neuen Abenteuern auf den verschiedensten Gebieten der Erde. Sie sind die Helden der Zukunft und werden es bleiben. Der geniale Erfinder und Organisator technischer Großtaten, der Bezwinger der Naturgewalten, und seine St.-Piloten, die Kameraden unerhörter technischer Abenteuer, hart an der Grenze des Möglichen, sie lassen jeden Leser atemlos miterleben, was jetzt noch Wunschtraum des Menschen im technischen Zeitalter sein mag, doch morgen schon Keimzelle neuer Wirklichkeit wird.

›St 8‹ auf dem Heimflug. Die Tränen des heiligen Laurentius. Ein Bolide stürzt. Sturm in der Stratosphäre. Orkan und Vernichtung in der deutschen Station. ›St 8‹ in Deutschland.

Ein leuchtender Fleck in der dunklen Polarnacht. Auf hohen Masten erstrahlen vier mächtige Lampen. Ihre Lichtflut wird von schimmernden Schneemassen zurückgeworfen. Sie beleuchten ein Gebäude, halb Haus, halb Schuppen, das der Forscherdrang eines Gelehrten in der Eiswüste der Antarktis entstehen ließ. Ihre Strahlen brechen sich in glänzenden Reflexen an physikalischen Instrumenten, die frei im Schnee stehen, und lassen die Umrisse eines Flugschiffes erkennen.

Schwer und massig wie der Leib eines gestrandeten Riesenwals lastet der mächtige Metallrumpf auf dem Schneefeld. Keine Räder, kein Kufengestell, die ihm eine Möglichkeit zum Starten geben können. Wurde das Schiff von seiner Besatzung verlassen? Ist es dazu verdammt, bis an das Ende aller Tage in der Schneewüste liegenzubleiben?

Als wolle es Antwort geben auf die Fragen, schlägt das Ungeheuer die Augen auf. Zwei gläserne Luken an seinem Kopfteil erstrahlen plötzlich in hellem Licht, und fast gleichzeitig beginnen sechs Propeller über dem Rumpf sich in rauschendem Spiel zu drehen. Der Donner der Motorexplosionen dröhnt durch die eisige Luft.

Noch liegt der Leib des Flugdrachens regungslos auf dem Schnee, während seine leuchtenden Augen wie zornig in die Ferne starren. Und dann—so mag wohl ein Kampfsaurier der Urzeit im Angriff den Stachelkamm gesträubt haben—hebt es sich aus dem Rücken des Flugschiffes, wächst empor und beginnt sich wirbelnd zu drehen. Schneller und immer schneller rotiert die mächtige Hubschraube, lauter brüllen die Motoren. In schimmernden Wolken stiebt der Propellerwind den Schnee auf, schon beginnt der Zug der Hubschraube zu wirken. Schwerelos hebt sich der gewaltige Metallbau vom Boden und schwebt senkrecht empor. Jetzt hat er die Höhe der Lampen erreicht. Jetzt ist er über ihnen und ist im Augenblick von der Dunkelheit verschlungen.

Immer höher steigt das Schiff, immer kleiner wird der Lichtfleck unter ihm. Jetzt ist es nur noch ein leuchtender Punkt, der davon Kunde gibt, daß dort unten am magnetischen Südpol eine deutsche Expedition ihr Lager errichtet hat.

Zwei Kilometer zeigt der Höhenmesser im Kommandoraum des Flugschiffes, da setzen mit voller Kraft die sechs Propellermotoren ein. Schon tragen die Schwingen den Leib des Drachens, und langsam senkt sich die gesträubte Rückenflosse. Die Hubschraube wird in den Rumpf zurückgezogen. Hermetisch wird der ganze Bau geschlossen. Immer höher steigt die Maschine und stürmt durch die Polarnacht dahin. ›St 8‹, das neueste und größte Stratosphärenschiff der Eggerth-Werke, hat seinen Rückflug nach Deutschland begonnen.

Im Kommandoraum des Flugschiffes saß Hein Eggerth vor der Steuerung. Sein Blick hing an dem Höhenmesser, dessen Zeiger langsam über die Skala dahinglitt. 13 Kilometer ... 14 Kilometer ... 15 Kilometer. Seine Hand bewegte ein blankes Gleitstück an dem Steuerapparat, und der Zeiger des Höhenmessers stellte seine Wanderung ein. Eine kurze Zeit noch beobachtete Eggerth das Instrument, dann erhob er sich von seinem Platz.

»So, Wolf! Der Automat ist eingestellt. Vorläufig können wir ›St 8‹ sich selber überlassen.«

Wolf Hansen stand an der großen Backbordscheibe des Stratosphärenschiffes. Zusammen mit Georg Berkoff, dem dritten Mann der Besatzung, schien er dort durch das starke Kristallglas hindurch irgend etwas zu beobachten. Auf die Worte Eggerths hin wandte er sich um.

»Der Robot tut seine Schuldigkeit, Hein? Um so besser! Da draußen ist allerlei zu sehen. Können wir das Licht ausmachen? Es stört die Beobachtung.«

Hein Eggerth nickte und bewegte einen Schalthebel. Die hellen Lampen im Kommandoraum erloschen. Nur noch die Skalenscheiben der Meßinstrumente leuchteten magisch in dem dunklen Raum. Noch einmal blickte Eggerth darauf hin.

»15 Kilometer Höhe, 1500 Stundenkilometer. Alles in Ordnung. Was habt ihr denn da, was euch so interessiert?«

Noch während er es sagte, bemerkte er, daß von außen her durch die Backbordscheibe Licht in den Kommandoraum fiel. Licht, das seine Farbe fortwährend änderte. Jetzt eben noch bläulich-grünlich, dann wieder gelblich, rötlich. Einen Augenblick später schien alles wie blutübergossen.

»Ein Südlicht, Hein«, rief ihm Hansen zu, »so schön habe ich noch keins gesehen.«

Hein Eggerth schaute eine kurze Weile mit den beiden andern zusammen hinaus, dann schaltete er das Licht wieder ein.

»Kommt in den Mittelraum. Da werden wir es viel besser beobachten können.«

Die Decke des Mittelraums bestand zum größten Teil aus klarem Kristallglas. Die Einrichtung war getroffen worden, um Stern- und Sonnenhöhen genau messen zu können, deren Kenntnis für eine sichere Navigierung des Stratosphärenschiffes ja unbedingt erforderlich war.

»Alle Wetter, Wolf! Hein hat recht!« rief Berkoff, als sie in den Mittelraum traten. In der Tat konnten sie hier viel besser als vorher das wunderbare magnetische Feuerwerk beobachten, das die Polarnacht zu ihren Häupten anzündete. Leuchtende, hin und her wallende, ihre Farben fortwährend ändernde Vorhänge schienen es zu sein, die eine überirdische Macht vom Firmament herunterhängen ließ. Ein fortwährender Wechsel der Farben und der Formen. Bald stiegen die farbigen Säume in rasendem Flug nach oben, bald wieder fielen sie bis auf den Erdboden hinab.

»Man merkt, daß wir den 80. Breitengrad überflogen haben«, sagte Hansen mit einem Blick auf seine Uhr. »So schön wird Dr. Wille an seinem magnetischen Südpol da unten die Lichter kaum jemals zu sehen bekommen.«

Berkoff schüttelte den Kopf. »Du bist im Irrtum, mein Lieber. Dr. Wille hat sich ja gerade an den magnetischen Südpol gesetzt, weil er ihn für den Einfallspunkt der Sonnenelektronen hält ... also sozusagen für den Keimpunkt aller Südlichter.«

»Theorie und Praxis!« lachte Wolf Hansen. »Während der drei Wochen, in denen wir ihm seine Station einrichteten, haben wir kein Südlicht zu sehen bekommen. Hier, ein paar hundert Kilometer südlicher, treffen wir sofort auf ein großartiges Exemplar der Gattung.«

»Macht mir den Dr. Wille nicht schlecht!« mischte sich Hein Eggerth ein. »Der Mann hat schon seine guten Gründe dafür, daß er sich gerade auf den magnetischen Südpol gesetzt hat.«

»Ah, bah«, warf Hansen ein, »magnetischer Pol, Drehpol, Kältepol ... alles vielleicht ganz interessante wissenschaftliche Punkte, aber schließlich doch einer so scheußlich wie der andere. Die Herrn Entdecker sind in diese gottverlassene Gegend gekommen, haben allerlei schöne Namen hinterlassen, aber geerbt haben sie bei ihren abenteuerlichen Fahrten nichts. Die ganze Gegend ist keinen Schuß Pulver wert. Bester Beweis dafür: Keine einzige der verschiedenen Nationen ist bisher auf die Idee gekommen, hier etwa Land zu annektieren.«

»Stimmt nicht, Wölfchen«, widersprach Berkoff, »seit 1840 behaupten beispielsweise die Franzosen, daß ihnen Adélie-Land südöstlich von Dr. Willes Station gehört. Die Vereinigten Staaten beanspruchen Marie-Byrd-Land für sich, und die Engländer sind natürlich der Meinung, daß der ganze antarktische Kontinent von Rechts wegen englisch ist.«

»Theorien! Georg«, warf Eggerth dazwischen. »Im Ernst denkt keiner daran, hier irgendwelche Ansprüche geltend zu machen. Die Unkosten für einen Gouverneur und die Zollwächter würden sich nicht lohnen.«

»Meinetwegen Theorie!« verteidigte sich Berkoff. »Aber die Ansprüche sind da und könnten unter Umständen eines Tages praktisch geltend gemacht werden, wenn ...«

Hansen lachte laut auf: »... wenn, ja wenn man vielleicht plötzlich entdecken sollte, daß die Erdachse 100 Meter dick ist und aus purem Gold besteht. Dann würden sich die Norweger darauf versteifen, daß ihr Amundsen am 14. Dezember 1911 am Südpol gewesen ist, und würden die bergmännische Ausbeutung der Erdachse für sich beanspruchen.«

»Und dann würden Engländer und Amerikaner natürlich anderer Meinung sein, und wir hätten den schönsten internationalen Konflikt am Südpol«, meinte Eggerth, »vielleicht ist es wirklich ein Glück, daß es hier nur Schnee und Eis gibt.«

»Und außerdem eine mittlere Sommertemperatur von 40 Grad unter Null und Schneestürme, die den stärksten Mann umwerfen«, führte Hansen die Aufstellung Eggerths weiter. »Sogar Eisbären ziehen es vor, hier nicht zu existieren. Ich bewundere Dr. Wille, der ein volles Jahr in dieser Schneewüste aushalten will.«

Während die drei Freunde so ihre Meinungen über den Wert oder Unwert der Antarktis vertraten, war das bunte Spiel der leuchtenden zuckenden Bänder über ihnen schwächer geworden. Noch einmal ein fahles schwaches Zucken, dann erloschen die letzten Lichtstreifen. Tiefschwarz wölbte sich das Firmament. Deutlich konnten die drei Insassen des Stratosphärenschiffes durch das klare Kristallglas der Decke hindurch die funkelnden Sterne erkennen.

»Ah, eine Sternschnuppe! Ich habe mir was gewünscht«, rief Hansen. »Da! Schon wieder eine! Da eine dritte! Hoffentlich geht mein Wunsch in Erfüllung.«

»Merkwürdig«, Berkoff strich sich über die Stirn, »wir schreiben den 9. August, die Tränen des heiligen Laurentius wären also nach dem Kalender fällig. Aber ich habe noch nie gehört, daß sie auch in den Polarzonen auftreten.«

»Da! Schon wieder eine, hier noch eine!« Hansen deutete mit der Rechten zum Firmament. »Laurentius hin, Laurentius her, wie es scheint, fließen seine Tränen auch am Südpol.«

Schweigend blickten die drei Freunde während der nächsten Minuten in die Höhe. Immer wieder leuchtete es hier und dort am Firmament auf, zog einen leuchtenden Streifen und erlosch.

»Ein ganz hübscher Schwarm, der unserer alten Erde da das Fell kratzt«, meinte Hansen.

»Du wolltest wohl sagen, der ihr die Atmosphäre ankratzt«, verbesserte Eggerth. »Wenn all die Sternensplitter, die sich da in der Nähe der Erdbahn im Weltraum dahertreiben, wirklich bis zur Erdoberfläche kämen, wäre es schlecht um die Menschheit bestellt. Ein Glück, daß unsere Atmosphäre uns vor diesen Weltraumbummlern schützt.«

»Sagen wir: einigermaßen schützt«, unterbrach ihn Berkoff. »Die meisten Boliden tauchen ja nur in die äußersten dünnsten Schichten unserer Atmosphäre ein, kommen dabei durch die Reibung für einige Sekunden zum Glühen und zum Leuchten und verschwinden dann wieder im Weltraum. Aber bisweilen kommt doch mal ein ordentlicher Brocken runter, und wer den auf den Kopf kriegt, der braucht keinen neuen Hut mehr.«

»Ausnahmen, lieber Georg, größte Ausnahmen. Man hat milliardenmal mehr Aussichten, das Große Los zu gewinnen, als von einem Meteoriten erschlagen zu werden«, warf Hansen dazwischen. »Vorläufig brauchen wir uns darüber keine Sorgen zu machen, aber in hundert Jahren vielleicht, wenn wir einmal Raketenschiffe haben und ganz aus der Atmosphäre hinausgehen, dann könnte die Geschichte am Ende eklig werden.«

»Warum?« fragten Berkoff und Eggerth gleichzeitig.

»Weil dann auch das kleinste Splitterchen katastrophal werden kann. Stellt euch mal vor, ihr wäret in einem Raketenschiff in 300 Kilometer Höhe, und es käme euch so ein Weltkiesel von etwa Faustgröße mit 20 Sekundenkilometern entgegen. Der würde durch euer Schiff durchfliegen wie durch Butter. Na, und die Löcher, die das gibt! Ehe ihr sie dichten könntet, wäre euer bißchen Luft in den Weltraum verpufft. Das Ende könnt ihr euch wohl selber denken.«

»Wölfchen hat diesmal recht«, bestätigte Eggerth, »eine künftige Weltraumschiffahrt, die sich aus der schützenden Erdatmosphäre hinausbegibt, wird solchen Zufällen ausgesetzt sein. Ein Mittel dagegen läßt sich kaum finden. Seien wir zufrieden, daß wir in unserm Stratosphärenschiff noch reichlich 100 Kilometer Atmosphäre über uns haben.«

Das Gespräch schlief ein. Schweigend standen die drei in dem von unsicherm Sternenlicht erfüllten Raum. Eggerth betrachtete die leuchtenden Skalenscheiben der Instrumente, die auch hier den Kurs, die Geschwindigkeit und die Höhenlage des Flugschiffes anzeigten. Hansen schaute nach wie vor durch die gläserne Decke und zählte Sternschnuppen. Berkoff ließ sich in einen Sessel fallen und hing seinen Gedanken nach.

»Ah, da! Seht doch nur, eine Sternschnuppe! Nein, ein Meteor!« Hansen hatte die letzten Worte mehr geschrien als gesprochen. Im Augenblick waren die beiden andern neben ihm, starrten ebenso gebannt wie er zum Firmament.

Eine Sternschnuppe war es, die Hansen gesehen hatte, aber wie hatte sich ihr Aussehen in wenigen Sekunden verändert. Ein fahler Lichtstreifen war es zuerst, wie jede Sternschnuppe ihn an das Firmament malt. Ein rötlich strahlender Stern war es inzwischen geworden. Einen kurzen Moment noch so hell, wie die vielen andern Sterne dort oben. Nun schon viel heller, die andern mit seinem Glanz überstrahlend und verdunkelnd.

Ein fallender Stern, eine Sonne, die vom Firmament stürzte. Jetzt stand sie senkrecht über dem Stratosphärenschiff. Grell fielen ihre Strahlen durch das gläserne Dach in den Raum und erleuchteten ihn tageshell bis in die letzten Winkel.

Würde der Bolide das Stratosphärenschiff treffen und zerschmettern? Schon schien die glühende Kugel größer als die Sonnenscheibe zu sein. Unerträglich wurde der Glanz, der von ihr ausging. Nur noch blinzelnd mit zusammengedrückten Lidern vermochten die drei im Stratosphärenschiff nach ihr hinzuschauen ... und sahen dabei, wie das strahlende Gestirn langsam von Steuerbord nach Backbord über der Deckenscheibe entlang zog. In Sekunden wurde es ihnen klar, daß der Bolide links ab vom Flugschiff die Erdoberfläche treffen würde.

Als erster stürmte Eggerth aus dem Mittelraum zu der Kommandostelle. Eilend

folgten ihm die andern. Hier waren ja Seitenscheiben vorhanden, durch die man

die Erdoberfläche sehen, den Aufprall des Boliden vielleicht beobachten

konnte.

Wie von vollem Sonnenlicht beleuchtet erblickten sie die Eiswüste unter sich, als sie die Gesichter an die Scheibe preßten. Die Atmosphäre in der Tiefe war klar, frei von Nebeln und Schneestürmen. Aus einer Höhe von 15 Kilometern konnten sie deutlich die vergletscherten Kämme eines Gebirgszuges erkennen. In tausend Lichtern spielte das bläulichgrüne Gletschereis in immer grellerer Beleuchtung, flimmernd und schimmernd streckte sich eine verschneite Ebene östlich von den Gebirgen in endlose Ferne.

Noch starrten sie wie fasziniert auf das wunderbare Schauspiel, als eine neue, noch viel stärkere Lichtflut sie zwang, die Augen zu schließen. Eine Sonne kam vom Himmel herab. Eine Feuerkugel stürzte backbords vom Stratosphärenschiff auf den Erdball. Sie wußten nicht, wie groß die Kugel war, sie wußten nicht, wie fern oder nah von ihnen sie niederfiel. Nur den Eindruck hatten sie, daß das Gestirn in ihrer nächsten Nähe abgestürzt sei. Und dann drang ein dumpfes Pfeifen und Brausen in ihr Gehör und übertönte das Spiel der Motoren. Ein dröhnender donnernder Lärm erfüllte die ganze Atmosphäre.

Ein schweres Schwanken des Flugschiffes riß sie aus ihrer Erstarrung. Mit

einem Satz war Hein Eggerth am Steuerapparat und suchte die Maschine durch

verzweifelte Manöver wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Minutenlang hatte

er zu kämpfen. Die ganze Stratosphäre, jene hohe, von allen Stürmen und

Orkanen der Erde unberührte Luftschicht war in ein brodelndes kochendes Meer

verwandelt. Das Flugschiff stampfte und schlingerte wie ein Dampfer in

schwerster See. Wie ungeheuerlich mußte die Atmosphäre an der Erdoberfläche

durch den Sturz des Boliden aufgewirbelt worden sein, um solche Störungen bis

in die Stratosphäre zu entsenden?

Während Eggerth sich mühte, das Schiff vor dem Absturz zu bewahren, beobachteten Hansen und Berkoff die Katastrophe weiter. Einen Feuerball sahen sie auf die verschneite Ebene aufschlagen, sahen die Ebene um die feurige Kugel herum aufschwellen und in Sekunden zu gewaltiger Höhe emporwachsen, bis sie wie das Ringgebirge eines Kraters rings um die Glut stand. Noch starrten sie auf den neuen Feuerberg, als Nebel von ihm aufstieg. Auf weite Entfernungen hin verdampften Eis und Schnee, und wie eine dichte Wolkenwand legten sich die Dampfmassen über die Einschlagstelle. Kurze Sekunden noch sahen die beiden das Licht des glühenden Boliden durch den Nebel schimmern, dann verbargen es die Wolken.

Eggerth hatte das Stratosphärenschiff wieder in der Gewalt, als Berkoff zu

ihm trat. Kurze Frage und Antwort, dann griff Eggerth in die Seitensteuerung.

Das Schiff drehte nach Backbord ab, bis es rechtwinklig zu seinem bisherigen

Kurs stand. Geradehin auf die Einschlagstelle ging jetzt der Flug. Berkoff

sah auf die Uhr, als die Schwenkung vollendet war. Es dauerte dann noch neun

Minuten, bis das Stratosphärenschiff senkrecht über dem dichten Gewölk stand.

Die Rechnung war danach einfach zu machen. 1500 Kilometer legte das

Stratosphärenschiff in der Stunde zurück. Nur 225 Kilometer war es von der

Einschlagstelle entfernt, als der Bolide niederging.

In weitem Bogen kreiste das Schiff über dem Schauplatz der Katastrophe. In langen Spiralen ging es mit gedrosselten Motoren nach unten. Der Zeiger des Höhenmessers begann zu fallen. 10 Kilometer ... 8 Kilometer ... 5 Kilometer ... da gerieten sie in die brodelnden kochenden Wolken. Im Augenblick war jede Sicht verschwunden. Weiß und milchig schimmerte es im Licht der Lampen an den Scheiben des Kommandoraums.

»Es hat keinen Zweck, tiefer zu gehen«, sagte Eggerth und griff in die Höhensteuerung.

Das Schiff schraubte sich wieder empor ... 5,5 Kilometer ... 6 Kilometer ... da kam die Sicht langsam wieder, aber das Schiff flog in dichtem Schneegestöber. Noch einmal 500 Meter höher, dann hatten sie das Schneetreiben unter sich. Das Schiff stand über dem Grenzgebiet, in dem sich die emporgerissenen Dampfmassen in der Kälte der Polarnacht zu Schneeflocken verdichteten.

In 10 Kilometer Höhe kreiste die Maschine über dem Wolkenberg. Berkoff stand

im Mittelraum und arbeitete mit einem Sextanten. Er notierte Sternhöhen,

schlug Tabellen auf, rechnete, schrieb schließlich zwei Zahlen nieder:

›83 Grad 14 Minuten Süd, 158 Grad 12 Minuten Ost.‹ Das Papier

mit den Zahlen in der Hand kam er in den Kommandoraum zurück.

»Den genauen Ort haben wir, was machen wir jetzt?«

»Merkwürdige Frage«, erwiderte Eggerth, »wir haben den Auftrag, nach Deutschland zurückzufliegen. Alles übrige kann uns egal sein.«

Noch während er es sagte, brachte Eggerth das Schiff wieder auf den alten Kurs. »Wir müssen uns dranhalten, wenn wir morgen mittag in Bitterfeld sein wollen.«

»So eilig ist es doch nicht, Hein«, widersprach Hansen, »dein alter Herr kann sich für einige Zeit auch ohne uns behelfen. Ich hätte verdammt Lust, mir erst noch mal den Boliden aus der Nähe anzusehen.«

»Junge, Junge, da kannst du dir eklig die Finger verbrennen«, warf Berkoff ein, »der Brocken, der da runterkam, war wohl einen Kilometer dick. Was meinst du, was das für eine Portion Hitze bei dem Anprall gegeben hat. Ich habe es eben mal überschlagsweise berechnet. Da kommen Billionen von Kalorien raus. Es wird wenigstens Wochen dauern, ehe man sich der Einschlagstelle nähern kann.«

Hansen machte ein betrübtes Gesicht.

»Schade! Ich habe mir das so schön gedacht, den Fall gleich auf frischer Fahrt zu untersuchen. Na denn nicht! Du hast doch wenigstens die genaue Ortsbestimmung, Georg, damit wir die Stelle beim nächsten Male wieder finden?«

»Habe ich, Wolf. Fürchte aber, daß es beim nächsten Mal noch zu früh sein wird. Übrigens könnten wir ja mal den guten Wille anklingeln, ob er was von dem Boliden gesehen hat.«

Berkoff ging zur Funkstation des Schiffes und schob sich die Kopfhörer über die Ohren. Die Morsetaste begann zu klappern. Schon nach kurzer Zeit hatte er die Verbindung mit der Station hergestellt.

»Gesehen haben sie etwas, aber nicht viel«, rief er Eggerth zu. »Außer vielen Sternschnuppen wollen sie auch dicht über dem Südhorizont eine Feuerkugel beobachtet haben. Dr. Wille nimmt an, daß ein kleiner Meteorit in etwa 100 Kilometer Entfernung von seiner Station niedergegangen ist.«

Hansen lachte auf:

»Hundert Kilometer! Da hat sich der gute Mann gründlich verkalkuliert. Tausend Kilometer war das Ding von ihm ab ... kleiner Meteorit, na ich danke ... mir war der Brocken groß genug!«

Die Taste tickte unter seinen Fingern. Es war eine lange Depesche, die er nach der Station funkte.

»So, denen da unten habe ich den Star gestochen. Die wissen jetzt Bescheid, was passiert ist.«

Er schaltete wieder auf Empfang um.

»Sie scheinen's noch nicht recht glauben zu wollen. Na, dann kann ich ihnen auch nicht helfen.«

Eggerth setzte das Flugschiff wieder auf seinen alten Kurs. Mit voller Maschinenkraft stürmte es durch die Stratosphäre dahin und brachte in jeder Minute 25 Kilometer hinter sich.

Für die nächsten Stunden verschwand der Bolide aus der Unterhaltung der drei.

Schon hatte ›St 8‹ den südlichen Drehpunkt des Erdballes

überflogen und folgte einem Kurs auf dem 15. Grad östlicher Länge. Die Nacht

wurde lichter. Als sie den 70. Breitengrad kreuzten, tauchte die Sonne auf.

Endloses Packeis ließen ihre Strahlen in rötlichen Reflexen erschimmern. Bald

wurden es treibende Schollen, und dann lag das eisfreie blaue Meer unter

ihnen.

Noch einmal zwei Stunden und der Südatlantik war überflogen; der afrikanische Kontinent erreicht. Mit unverringerter Geschwindigkeit raste das Stratosphärenschiff weiter nach Norden. Eine Nacht kam und ging. Am folgenden Morgen war es über Deutschland.

Fünf absonderliche Pelzwesen hatten dem Stratosphärenschiff kurze Zeit nachgeschaut, als es die Station in der Antarktis verließ. Aber die grimme Kälte und der schneidende Wind luden nicht zu längerem Verweilen im Freien ein. Sobald ›St 8‹ ihren Blicken entschwand, kehrten sie in das Stationshaus zurück, in dem die elektrische Heizung eine behagliche Wärme verbreitete.

Hier waren die gewaltigen Bärenpelze nicht mehr vonnöten, und wie sie abgelegt wurden, kamen menschliche Gestalten zum Vorschein. Aus dem ersten Pelz schälte sich ein mittelgroßer Herr, der etwa in der Mitte der Vierziger sein mochte. Seine hohe Stirn und die klugen Augen verrieten den Gelehrten, während das starke Kinn zähe Tatkraft und Entschlossenheit kündete. Es war Dr. Rudolf Wille, der die Station hier am magnetischen Südpol unter 73 Grad Süd und 115 Grad Ost aus eigenen Mitteln, aber mit tatkräftiger Unterstützung der Eggerth-Werke errichtet hatte.

Die Gestalt neben ihm, zwei Köpfe größer und sehr viel dünner, entpuppte sich als sein Assistent, Dr. Schmidt. Aus dem dritten Pelz sprang ein schlanker Junge von siebzehn Jahren, Rudi Wille, der Sohn des Stationsleiters. Aus dem vierten kroch Karl Hagemann, Mechaniker von Beruf und Faktotum bei Wille. Daneben noch Maschinist, Proviantmeister, Koch und Hans Dampf in allen Gassen. Alles in allem ein Universalgenie und für die Station unentbehrlich. Dem fünften Fell endlich entschlüpfte der blonde Jens Lorenzen, von der friesischen Wasserkante, früherer Funkergast bei der deutschen Marine, jetzt absoluter Herr über das Funkwesen in Willes Station.

Während Dr. Wille seine vereiste Brille reinigte, verstaute Hagemann die schweren Pelze mit bemerkenswerter Geschwindigkeit in einem Nebenraum und fragte:

»Brauchen mich Herr Doktor jetzt?«

Wille schüttelte den Kopf. »Vorläufig nicht, Hagemann. Kümmern Sie sich um das Abendbrot.«

»Sehr wohl, Herr Doktor.«

Hagemann tauschte einen kurzen Blick mit Rudi Wille und verließ zusammen mit ihm den Raum. Ihr Weg führte sie durch einen schmalen Gang zu dem am einen Ende des Stationshauses angebauten Vorratsschuppen. Hagemann öffnete die Tür, schaltete die Beleuchtung ein. Das Licht der elektrischen Birnen zeigte einen Vorrat an Lebensmitteln, der für die fünf Personen der Station auf Monate reichen mußte.

»Schauen Sie her, Rudi«, sagte Hagemann, »Sie haben die Herrlichkeiten noch gar nicht gesehen, die uns ›St 8‹ mitgebracht hat.«

Er deutete dabei auf Regale, die mit Konserven aller erdenklicher Art gefüllt waren.

Rudi zuckte die Achseln.

»Konserven, Hagemann, Konserven und nochmal Konserven. Ich habe genug von dem ewigen Blechbüchsenfutter.«

»Sehr richtig, Rudi. Ist auch nur für den Notfall gedacht. Als Reserve, wenn die regelmäßige Zufuhr ausbleiben sollte. Aber sehen Sie sich mal das hier an!« Er öffnete die Tür zu einem Nebenraum, in dem die elektrische Heizung so schwach eingestellt war, daß die Temperatur nicht viel über dem Gefrierpunkt lag.

Rudi Wille blickte in die Kammer und sah Dinge, die sein Herz erfreuten. Da lagen frische Gemüse und Kartoffeln in Mengen. Da hingen an Haken ausgeschlachtete Kälber und Schweine und daneben Geflügel aller Art. Hagemann stieß ihn in die Seite.

»Was, Rudi!? Das ist ein Fressen für die Götter. Vorläufig brauchen wir keine Blechbüchsen aufzumachen. Ja, ja! Die Eggerth-Werke! Wenn wir die nicht hätten, sähe es traurig um uns aus. Na für heute wollen wir uns mal ein feudales Roastbeef mit Bratkartoffeln leisten.«

Während er es sagte, säbelte er von einem Rinderviertel ein tüchtiges Stück herunter. »So, das soll uns schmecken! Ich will's gleich in die Pfanne hauen.«

Das Fleisch in der Hand verließ er den Vorratsraum. Rudi Wille begleitete ihn nur ein Stück. Dann verabschiedete er sich, um zu Lorenzen zu gehen.

Hagemann trat in die Küche. »Alte Bastlerseele« knurrte er vor sich hin, »immer bei Lorenzen in der Funkerbude hocken und morsen ... na meinetwegen kann er das Vergnügen haben. Wer weiß zu was es gut ist ... Ist wenigstens noch einer in der Station, der den Funkkram versteht, wenn Lorenzen mal der Schlag treffen sollte.«

So vor sich hinbrummend, machte sich Hagemann daran, die Kartoffeln für das Abendbrot zu schälen. Währenddessen saß Rudi schon bei Lorenzen und vertrieb sich die Zeit damit, Funksprüche aus allen Teilen der Erde aufzufangen.

Lorenzen ließ ihn gewähren. Er war aufgestanden und schaute durch das Fenster in die dunkle Ferne. Ganz weit im Süden dicht über dem Horizont sah er bunte Streifen aufwallen und wieder verschwinden, den Abglanz eines fernen Südlichtes. Dann blickte er zum Himmel empor, sah Sternschnuppen häufiger und schöner fallen als in früheren Nächten und sah schließlich auch einen besonders starken und glänzenden Meteor am fernen Horizont hinabschießen.

»Schade, Rudi! Da haben Sie etwas versäumt. Eine wunderbare Sternschnuppe, war schon beinahe eine Feuerkugel. Höchstens hundert Kilometer kann das Ding von uns ab gewesen sein.«

Rudi Wille hörte nur mit einem Ohr zu. Am anderen behielt er das Telephon und verfolgte mit sichtlichem Interesse einen Depeschenwechsel zwischen zwei Dampfern in der Nähe von Kapstadt. Dabei kamen Lorenzen seine Instruktionen in die Erinnerung.

»Es geht nicht, Rudi, daß Sie hier den ganzen Äther abfrühstücken. Der Empfänger muß auf unserer Stationswelle stehen. Besonders jetzt, wo ›St 8‹ unterwegs ist«, sagte er und stellte den Empfänger wieder auf die mit den Eggerth-Werken verabredete Geheimwelle ein. Rudi warf den Kopfhörer auf den Tisch.

»Gemeinheit, Lorenzen! An der interessantesten Stelle haben Sie mir das Gespräch abgekniffen. Aber ich weiß, was ich tue.«

»Na, was denn, mein Jungchen?« lachte der Funker.

»Sehr einfach! Morgen fange ich an und baue mir einen eigenen Empfänger. Wir haben ja genug Einzelteile im Lager.«

Und nun begann Rudi zu erzählen, was für einen großartigen Empfänger er sich bauen würde und begeisterte sich dabei immer mehr für den eben erst gefaßten Plan. Mitten in seine Schilderung hinein brummte der Summer des Stationsempfängers. »Wie gut, Rudi, daß wir richtig auf Empfang stehen«, meinte Lorenzen, während er sich den Kopfhörer überschob.

Es war ›St 8‹, das anfragte, ob man auch auf der Station etwas von dem Boliden gesehen habe. Da konnte nun Lorenzen dienen, und da er seine eigenen Ansichten mit der Autorität von Dr. Wille bemäntelte, gab es ein längeres Hin- und Herfunken, bis die Station wieder auf Empfang stand und Rudi seine Baupläne weiter ausspinnen konnte.

In einem Mittelraum des Stationshauses hatte Dr. Wille sein erdmagnetisches

Kabinett eingerichtet. Als Observatorium war es ursprünglich gedacht, aber in

den wenigen Monaten, die sie hier waren, war daraus bereits zum Teil ein

Laboratorium mit ganz ungewöhnlichen Apparaten und Einrichtungen geworden.

Neben den üblichen Magnetometern für die fortlaufende Registrierung der

erdmagnetischen Intensitäten standen hier auch hochempfindliche elektrische

Meßinstrumente, und schließlich nahmen bizarr geformte Glasröhren, in denen

Dr. Wille den Einfall der Sonnenelektronen studieren wollte, einen guten Teil

des Raumes in Anspruch.

Nach dem Abflug des Stratosphärenschiffes hatte sich Wille mit seinem Assistenten hierhin begeben, und jetzt waren die beiden Gelehrten in eine lebhafte Meinungsverschiedenheit geraten. Schmidt, der lange dürre Schmidt, eine international anerkannte Kapazität auf dem Gebiet des Erdmagnetismus, hatte an der Elektronentheorie Willes allerlei auszusetzen.

»Sie geben doch wenigstens zu, Herr Schmidt, daß ein Zusammenhang zwischen den Sonnenflecken und den Änderungen des Erdmagnetismus besteht«, rief Dr. Wille, ärgerlich über die Einwände des anderen.

Schmidt kniff die schmalen Lippen zusammen und antwortete zögernd, wie wenn er jedes Wort abwägen müsse. »Ein Zusammenhang scheint vorhanden zu sein, aber wir kennen das Wesen dieses Zusammenhanges noch nicht.«

Wille griff nach einem kleinen Modell. Es stellte eine Erdkugel dar, an deren beiden Polen eigenartig gewundene Drähte angebracht waren.

»Der Zusammenhang muß für jeden denkenden Menschen vollkommen klar sein«, fuhr er fort. »Aus den Sonnenflecken werden Unmengen von Elektronen mit enormen Geschwindigkeiten in den Weltraum geschleudert. Ein Teil davon kommt der Erde so nahe, daß er unter den Einfluß des erdmagnetischen Feldes gerät. Und dann ...« Er fuhr mit dem Finger an den Drähten des Modells entlang, »sausen sie in Kurven um den großen Erdmagneten herum, bis sie an einem der beiden Pole in den Erdball eintreten.«

»Man hat sie noch nicht eintreten sehen«, warf Schmidt ein.

»Ich werde Ihnen den Eintritt in diesen Vakuumröhren zeigen, Herr Schmidt. Aber Sie haben ihn auch schon vorher gesehen. Jedes Nordlicht, jedes Südlicht ist ja nichts anderes als ein solcher Elektronenhagel in der obersten dünnen Atmosphäre.«

»Eine hübsche Theorie, aber noch nicht bewiesen«, widersprach Schmidt.

»Am Modell im Laboratorium klipp und klar bewiesen, Sie ungläubiger Thomas!« ereiferte sich Wille. »Geben Sie endlich den Elektronenfluß von der Sonne her in die beiden Erdpole zu?«

Der lange dürre Schmidt sah in diesem Augenblick noch länger und noch dürrer aus als gewöhnlich.

»Höchstens als Arbeitshypothese, Herr Wille, deren Wahrheitsgehalt sich erst erweisen muß«, sagte er, bewegte den Mund, als ob er etwas verschluckt hätte, und kniff die Lippen wieder fest zusammen.

»Meinetwegen können Sie auch Hypothese statt Theorie sagen. Jedenfalls ist dieser riesige Elektronenfluß nichts anderes als ein enorm starker elektrischer Strom, der den Erdmagneten umfließt und ihn ... das werden Sie mir nicht bestreiten können, Herr Schmidt ... in seiner Intensität verstärken oder verschwächen, jedenfalls beeinflussen muß!«

»Wenn er tatsächlich vorhanden ist!« warf der unverbesserliche Schmidt ein.

»Herrgottssakra, Schmidt! Bei Ihnen kann man die Geduld verlieren. Kommen Sie! Wir wollen zu den Instrumenten auf dem Hof gehen und noch mal sehen, wie schnell die Kondensatoren sich aus der freien Luft aufladen ... mit Sonnenelektronen, Herr Schmidt. Darum dreht sich's.«

Immer noch in ihren Disput verwickelt, zogen die beiden Gelehrten sich die vorsintflutlichen Pelze über und traten auf den Hof hinaus. Die Einrichtungen, die Wille hier aufgebaut hatte, erinnerten einigermaßen an die Freiluftanlagen eines modernen Umspannwerkes. Da standen mannshohe Zylinder aus Eisenblech, die wetterfest eingebaute Hochspannungskondensatoren enthielten. Über jedem Eisenzylinder standen auf Isolatoren zwei blinkende Messingkugeln, die mit den beiden Belägen des Kondensators verbunden waren. Dr. Wille trat an einen der Apparate heran, griff nach einem Funkenzieher und berührte die beiden Kugeln damit.

»Der Kondensator ist leer, Herr Schmidt. Nicht das kleinste Fünkchen ist zu sehen. Nun passen Sie bitte auf!«

Er bewegte einen Luftschalter und erdete dadurch den einen Kondensatorpol. Er bewegte einen andern Schalter und brachte dadurch den zweiten Pol mit einer Leitung in Verbindung, die an einem hölzernen Gittermast etwa hundert Meter in die Höhe ging und dort in einem Gebilde von metallischen spitzen Kämmen endigte.

»9 Uhr, 5 Minuten, 10 Sekunden Greenwichzeit, Herr Schmidt«, fuhr er mit einem Blick auf seine Taschenuhr fort. Er behielt die Uhr in der Hand und folgte dem Fortschreiten des Sekundenzeigers. Schmidt stampfte ungeduldig auf seinem Platz hin und her. Trotz des dicken Pelzes und der gefütterten Gummistiefel drang ihm die Kälte empfindlich in seine dürren Knochen.

Die Sekunden verstrichen. Als die fünfzigste herankam, begannen die Kugeln zu knistern, hin und wieder huschte ein bläulicher Schimmer über sie hin. Als die Minute voll war, schlug ein krachender heller Blitzfunke zwischen ihnen über. Wille steckte seine Uhr wieder in die Tasche.

»Eine Minute, Herr Schmidt, um einen Kondensator von hundert Mikrofarad auf eine Spannung von 50 000 Volt aufzuladen. Wie denken Sie jetzt über die Sonnenelektronen?«

Dr. Schmidt hatte noch ein gutes Dutzend Einwände auf Lager. Aber es fror ihn zu sehr, um sie hier draußen an den Mann zu bringen.

»Ich schlage vor, daß wir die Sache drinnen besprechen«, sagte er ... wollte er sagen ..., da kam ein dumpfes Brausen durch die Luft. Wie der tiefe Ton einer mächtigen Schiffssirene klang es zuerst, schwoll in Bruchteilen einer Sekunde zu unerträglicher Stärke an. Dann traf ein orkanartiger Sturmstoß die beiden. Einen Augenblick sah Schmidt noch die hohen Lichtmasten wie Streichhölzer zusammenknicken und niederstürzen. Dann wurde es dunkel. Er sah nichts mehr, fühlte sich nur von dem Orkan mit unwiderstehlicher Kraft in wirbelndem Schnee über den Hof dahingerissen und stürzte nieder. Über ihm häufte sich der Schnee zu einer starken Wehe.

Um die gleiche Zeit saß Rudi immer noch mit Lorenzen zusammen und schmiedete

hochfliegende Empfängerpläne. Die beiden hörten das aufkommende Brausen und

Dröhnen, vernahmen etwas von dem Krachen der niederstürzenden Masten, sahen

den Hof dunkel werden. Erschreckt starrten sie sich an. Da fühlten sie den

Boden unter sich beweglich werden. In jähem Ruck hob sich die ganze

Funkerbude von ihren Fundamenten. Dabei zerrissen die Leitungen, es wurde

auch hier dunkel. Eine kurze Strecke wirbelte die Bude durch die Luft, drehte

sich dabei und schlug seitlich auf den Boden. Dichte Schneemassen wirbelten

darüber hin und begruben sie unter sich.

Karl Hagemann hatte den elektrischen Herd eingeschaltet und sein Roastbeef

eben in die Pfanne getan. Mit Gott und der Welt zufrieden stand er dabei und

freute sich, wie das Fleisch in dem brodelnden Fett briet. Da schleuderte ihn

ein jäher Stoß in die Ecke neben dem Herd. Er spürte, daß sich alles um ihn

bewegte, hörte Wände brechen. Schneewirbel umgab ihn. Ehe er sich rühren,

sich aufrichten konnte, war er von dichten Schneemassen bedeckt. Im Schnee

begraben waren im Laufe weniger Sekunden alle fünf Insassen der Station. Sie

konnten nicht mehr sehen, wie der Orkanstoß auch den Maschinenschuppen

demolierte und das große Stationshaus schwer beschädigte.

Was war geschehen? Mit Schallgeschwindigkeit hatte sich eine explosionsartige

Luftwelle von der Einschlagstelle des Boliden her nach allen Seiten

ausgebreitet. Wenn man sich erinnert, daß ihre Ausläufer noch in 100

Kilometer Entfernung die Stratosphäre in Aufruhr versetzten, so wird man es

begreifen, daß ihre Wirkungen auf der Erdoberfläche über alle Maßen

entsetzlich waren. Fünfzig Minuten nach dem Sturz des Boliden erreichte die

Explosionswelle Dr. Willes Station und verwandelte sie im Augenblick in einen

Trümmerhaufen. Wer vermochte zu sagen, ob noch Leben unter den Schneewehen

vorhanden war, die sich dort über Ruinen türmten?—

Mit unverminderter Geschwindigkeit stürmte die Welle weiter und brachte noch Sturm und Unwetter über die südlichen Teile von Afrika, Australien und Amerika. Die Meßinstrumente in allen Bebenwarten der Erde gerieten in Aufruhr und zeichneten ein schweres Fernbeben in der Antarktis auf. Geologen und Meteorologen zerbrachen sich ihre Köpfe über die möglichen Ursachen. Den wahren Ursprung all dieser Erscheinungen vermochte niemand anzugeben. Nur die Besatzung von ›St 8‹ hatte ja den Boliden stürzen sehen, der schuld an alledem war.

Von den Türmen Bitterfelds läutete es zu Mittag, als ›St 8‹ an seiner Hubschraube über dem Hof der Eggerth-Werke hing.

»Allerhand Volk scheint sich ja zu unserem Empfang versammelt zu haben«, meinte Hansen nach einem Blick durch die Fenster des Kommandoraumes.

»Wird sich am Ende auch so gehören«, sagte Berkoff, »wir haben ja unsere Ankunftszeit auf die Minute genau gefunkt.«

Während das Stratosphärenschiff langsam tiefer sank, fuhr Hansen fort, die Menschengruppe auf dem Werkhof zu betrachten. Plötzlich wandte er sich zu Hein Eggerth.

»Du, Hein, dein alter Herr ist nicht dabei. Der Herr Professor scheint Abhaltung zu haben.«

Hein fand keine Zeit zur Erwiderung. Die sichere Navigierung des großen Flugschiffes nahm ihn voll in Anspruch. Jetzt schwebte der mächtige Bau nur noch wenige Meter über dem Rasen des Hofes. Jetzt setzte er sanft auf dem Traktorengestell auf, das ihn in die Halle bringen sollte. Eggerth schaltete den Vertikalmotor aus. Noch einige matte Drehungen machte die gewaltige Hubschraube. Dann stand sie still und sank in den Rumpf des Flugschiffes hinein.

Eggerth erhob sich aus dem Sessel vor der Steuerung und fuhr sich mit einem Taschentuch über die Stirn: »So, da wären wir wieder glücklich zu Haus. Sagtest du etwas zu mir, Wolf?«

»Nichts von Bedeutung, Hein«, erwiderte Hansen, der bereits dabei war, den luftdichten Verschluß der Tür zu lösen.

Dann standen sie auf dem heimatlichen Boden und sahen sich einer großen Menschenmenge gegenüber. Ein beträchtlicher Teil der Werkbelegschaft benutzte die Mittagspause, um der Landung ihres neuesten und größten Stratosphärenschiffes beizuwohnen. Heilrufe aus hundert Kehlen, Armwinken und Tücherschwenken, doch vergeblich sah sich Eggerth nach einer der leitenden Personen des Werkes um. Der alte Meister Wulicke, der schon seit einem Menschenalter im Werke war, trat auf ihn zu.

»Herzlich willkommen zu Haus, Herr Eggerth, und ich soll Sie für den Herrn Professor begrüßen, weil er selber nämlich jetzt keine Zeit hat.«

Hein Eggerth schüttelte dem alten Faktotum herzlich die Hand.

»Ich danke Ihnen, lieber Wulicke. Was hat denn mein Vater vor, daß er seinen erstgeborenen Sohn nicht selber begrüßt?«

Meister Wulicke kraute sich den Kopf.

»Schwere Sitzungen, Herr Eggerth. Immerzu sitzen die Herren jetzt zusammen. Tag und Nacht geht das jetzt mit den Konferenzen. Japaner sind auch wieder da. Das soll nämlich wegen der neuen Linien sein, die mit den ›St‹-Schiffen eingerichtet werden sollen.«

Hansen unterbrach den Alten lachend.

»Also der Laden geht, das Geschäft blüht, Wulicke? Ist ja großartig! Aber unser gutes altes Kasino haben die Herren doch hoffentlich nicht auch mit Beschlag belegt?«

»Nein, Herr Hansen. Durchaus nicht! Die Herren sitzen nämlich immer in dem großen Konferenzzimmer, und der Koch hat auch schon feines Essen für Sie da. Es gibt Gulasch mit Nudeln«, schloß er seinen Bericht.

»Na, denn wollen wir mal!« sagte Eggerth und setzte sich in der Richtung auf das Kasino in Bewegung. »Ich habe nachgerade etwas Appetit bekommen.«

»Bei mir könnte man's schon fast Hunger nennen«, meinte Berkoff.

»Mir hängt der Magen bis in die Kniekehlen«, schloß Hansen die Debatte.

Im Kasino fanden sie alles, was Meister Wulicke ihnen in Aussicht gestellt hatte und noch einiges mehr. Aber der Tag verging, ohne daß sie einen der leitenden Herren zu Gesicht bekamen. Was Konferenzen und Sitzungen anbetraf, herrschte wirklich Hochbetrieb im Werk. Erst am nächsten Vormittag konnte Hein seinem Vater über den Flug nach der antarktischen Station berichten. Im Arbeitszimmer Professor Eggerths saßen sie sich gegenüber. Professor Eggerth nickte und legte die Aufstellung, die ihm Hein überreicht hatte, wieder aus der Hand.

»Sehr gut, Hein. Fünfzig Tonnen Nutzlast, 15 000 Kilometer Flugstrecke, dafür ist der Brennstoffverbrauch erfreulich gering. Diese Zahlen werden uns bei unseren augenblicklichen Verhandlungen sehr nützlich sein.«

»Ich hörte es schon gestern von Wulicke, daß ihr in dicken Verhandlungen über neue Linien steckt«, fiel ihm Hein ins Wort. Der Professor winkte ab.

»Davon später, Hein. Die Verhandlungen scheinen allerdings recht aussichtsvoll zu sein, aber vorläufig wollen wir bei der Expedition von ›St 8‹ bleiben. Ihr habt das Material für Dr. Wille hingebracht und auch noch geholfen, es mit einzubauen. War alles auf der Station in Ordnung?«

»Alles tadellos, Vater. Wille stürzte sich sofort auf die neuen Röhren. Er war ganz in seinem Element.«

»Was macht Schmidt?«

»Immer die alte Leier. Er macht ... ich möchte sagen, gewerbs- und gewohnheitsmäßig ... Opposition, sowie Wille auf seine Elektronentheorie kommt.«

Professor Eggerth lächelte. »Wird Wille die ewige Nörgelei nicht zuviel?«

Hein schüttelte den Kopf. »Ich glaube, nein. Mir scheint's manchmal, als brauchte Wille den Widerspruch von Schmidt geradezu, um sich für seine eigene Theorie zu entflammen und kräftig an ihr weiter zu arbeiten.«

»Kannst recht haben, Hein. Der Streit ist der Vater aller Dinge. Vielleicht trifft das alte Wort auch hier zu. Mögen die beiden sich weiter aneinander reiben und dabei was Vernünftiges zustande bringen. Mit allem Nötigen sind sie ja nun für längere Zeit versehen. Wenn sie etwas brauchen, werden sie sich schon melden. Das ist recht gut so. Wir müssen den Kopf jetzt für andere wichtige Dinge frei haben. Wie war's nun mit dem Rückflug?«

Hein räusperte sich. »Der Rückflug war auch ganz schön, Vater, aber um ein Haar wären wir dabei mit ›St 8‹ zum Teufel gegangen!«

»Was? Wie? Wie war das möglich? War etwas im Schiff in Unordnung?«

»Nein, die Geschichte kam von außen her. Ein mächtiger Bolide, der nur 100 Kilometer von uns ab auf die Erde stürzte ...«

Hein Eggerth berichtete nun ausführlich das Abenteuer, das sie auf dem Rückflug, kurz nach ihrem Start gehabt hatten. Als er geendet hatte, saß der Professor eine ganze Weile schweigend und sinnend da.

Nach einiger Zeit begann Hein weiterzusprechen. »Ich habe die Absicht, bei dem nächsten Fluge in die Antarktis die Stelle zu besuchen, um genauer zu sehen, was da eigentlich vom Himmel gefallen ist. Es interessiert mich doch ...«

»Tue das, Hein«, unterbrach ihn Professor Eggerth, »aber sprich bitte zu niemandem über diese Angelegenheit. Verpflichte auch Berkoff und Hansen zum Schweigen.«

Hein sah ihn erstaunt an. »Warum so geheimnisvoll, Vater? Ich verstehe nicht recht, warum wir ...«

»Weil die Sache wichtiger und wertvoller sein kann, als ihr ahnt. Du schätzt den Durchmesser des Meteors auf rund einen Kilometer?«

»Auf wenigstens soviel, soweit eine genaue Schätzung aus hundert Kilometer Entfernung überhaupt möglich ist. Ich kann nur immer wieder sagen, es war ein Mordsbrocken, der da 'runterkam. Aber warum interessiert dich die Größe so sehr?«

Professor Eggerth strich sich über die Stirn. »Es ist schon öfter vorgekommen, Hein, daß solche Mordsbrocken, wie du dich auszudrücken beliebst, aus dem Weltraum auf die Erde stürzten. Das letztemal geschah es in dem Jahr vor dem großen Kriege. Da ist ein Meteor von ähnlicher Größe in die ostsibirische Tundra eingeschlagen. An der Einschlagstelle hat sich auch ein kraterartiges Ringgebirge gebildet. Man ist jetzt dabei, den Meteoriten, der aus reinem Nickeleisen besteht, bergmännisch auszubeuten.«

Hein schaute interessiert auf. »Ich beginne zu begreifen, Vater. Du meinst, wir könnten etwas Ähnliches mit dem Meteoriten in der Antarktis unternehmen.«

Professor Eggerth schüttelte den Kopf. »Nicht ganz so, wie du denkst, Hein. Ein Eisenbergwerk am Südpol wäre vielleicht auch nicht zu verachten. Aber es könnte sich auch um Wertvolleres handeln.

In Arizona in den Vereinigten Staaten ist ein Bolide von ungefähr derselben Größe niedergegangen und hat ein Loch von 500 Meter Tiefe in die Erdkruste geschlagen. Das soll, wie die Geophysiker behaupten, schon vor 50 000 Jahren geschehen sein, doch das ist unwesentlich. Hauptsache ist, daß dieser Meteorit noch vorhanden ist und daß er nicht aus einfachem Nickeleisen, sondern aus einem platinhaltigen Eisen besteht. Trotzdem man mehr als 300 Meter in die Tiefe gehen muß, um an den Boliden heranzukommen, ist man doch kräftig dabei, das kostbare Mineral abzubauen, und tut es mit gutem wirtschaftlichen Erfolg.«

Hein sprang auf. »Alle Wetter, Vater! Das wäre eine Sache. Platin ist meines Wissens ebenso wertvoll wie Gold. Da könnte man schnell und schmerzlos Millionär werden.«

Eggerth schüttelte den Kopf. »So einfach ist die Sache nicht, mein Junge. Das ist auch gar nicht der Zweck der Übung, daß der eine oder andere von uns da Reichtümer sammelt. Aber für unser Land, für unsere Volkswirtschaft könnte die Angelegenheit von größter Bedeutung werden, wenn ... ja, das müßt ihr eben bei euerm nächsten Flug feststellen, was da eigentlich vom Himmel gefallen ist. Erst wenn wir Teile des Meteoriten genau analysiert haben, läßt sich sagen, ob die Geschichte sich lohnt. Und dann, ich binde es dir nochmal auf die Seele ... tiefstes Stillschweigen über alles, was ihr da etwa seht und findet.«

Er warf einen Blick auf die Uhr. »Jetzt mußt du mich entschuldigen. In zehn Minuten beginnt die Besprechung mit den Japanern. Baron Okuru ist selber aus Tokio gekommen, um die Verhandlungen schneller vorwärts zu bringen.«

Hein überlegte einen Augenblick. »Okuru ... Baron Okuru? Mir ist es, als ob ich den Namen schon mal gehört habe.«

»Höchstwahrscheinlich, Hein. Der Mann ist Abteilungschef im japanischen Luftfahrtministerium. Es handelt sich um eine Linie Tokio—Frisko, die flugplanmäßigen Anschluß an unsere amerikanische Linie Frisko—New York bekommen soll. Um eine Nordsüd-Linie von Korea über die japanischen Inseln bis nach Formosa und um eine mandschurische Linie. Das alles soll mit unseren Stratosphärenschiffen beflogen werden.«

»Großartige Sache, Vater! Ich rechne, daß wir den Gelben wenigstens ein Dutzend von unseren ›St‹-Schiffen verkaufen werden.«

Der Professor nickte. »Es dürften sogar zwanzig werden, aber die Finanzierung und die Organisation der geplanten Linien machen uns noch viel Kopfzerbrechen. Ich muß jetzt in die Besprechung. Auf Wiedersehen später!«

In den nächsten Tagen und Wochen wurden die drei Piloten von

›St8‹ vollkommen von ihrer Ingenieurtätigkeit in dem

Bitterfelder Werk in Anspruch genommen. Von Professor Eggerth bekamen sie

kaum etwas zu sehen. Bis über den Hals steckte er in Unterhandlungen, nicht

nur mit den japanischen Bevollmächtigen, sondern auch mit südamerikanischen

Interessenten. Überall dort, wo bisher bereits längere Überseelinien mit den

gewöhnlichen Flugschiffen betrieben wurden, trug man sich mit dem Gedanken,

die so viel leistungsfähigeren Stratosphärenschiffe der Eggerth-Werke

einzusetzen. Bedeutende Kapitalien waren dazu notwendig, und deren

Beschaffung war nicht einfach. Neue Betriebsgesellschaften mußten gegründet

werden, und gegen seine ursprüngliche Absicht war Professor Eggerth genötigt,

die Bezahlung für die neuen zu erbauenden Schiffe zu einem erheblichen Teil

in Aktien der neuen Gesellschaften anzunehmen.

Gegen Ende der zweiten Woche nach der Rückkehr von ›St 8‹ wurden endlich die japanischen Verträge von allen Kontrahenten unterzeichnet, und fünf Tage später kamen auch die brasilianischen Abmachungen glücklich unter Dach und Fach.

Professor Eggerth sah angegriffen und überarbeitet aus, als er seinen Namen unter den letzten Vertrag schrieb, aber noch durfte er sich keine Ruhe gönnen. Die neuen Schiffe mußten sofort auf Stapel gelegt, das ganze Werk auf drei Arbeitsschichten umgestellt werden, denn nur so war es möglich, die vereinbarten Bauzeiten innezuhalten. Tag und Nacht dröhnte jetzt das Lied der Arbeit durch die Werkhallen.

Mit dreifacher Belegschaft ging es an die Ausführung der großen neuen Aufträge. Alle Ingenieure des Werkes, auch Hein Eggerth, Hansen und Berkoff steckten so tief in der Arbeit, daß sie oft nicht wußten, wo ihnen der Kopf stand.

Für eine kurze Mittagspause waren die drei ins Kasino gegangen, noch ganz

erfüllt von Ideen an Umkonstruktionen und Verbesserungen für die neuen

›St‹-Schiffe. Zwischen Suppe und Braten fragte Hein

unvermittelt:

»Hat sich eigentlich Dr. Wille wieder gemeldet?«

Die Frage riß die beiden anderen aus ihren Gedanken. Dr. Wille ... die Station in der Antarktis. Daran hatte in dem Trubel der letzten Wochen keiner von ihnen gedacht.

»Keine Ahnung«, sagte Hansen lakonisch. »Ich weiß es auch nicht«, fügte Berkoff hinzu.

»Dann wollen wir mal nach dem Essen zu unserer Funkstation gehen und hören, ob Nachrichten vorliegen«, schlug Hein vor.

Die Auskunft, die sie dort erhielten, beunruhigte sie stärker, als sie es

wahrhaben wollten. Seit Wochen war kein Funkspruch aus der antarktischen

Station an das Werk gekommen. Gewiß, es konnte sein, daß dort alles in bester

Ordnung lief, und einfach nichts zu telegraphieren war. Aber das mußte man

doch einmal feststellen.

Auf Veranlassung von Hein Eggerth versuchte der Werkfunker die Verbindung mit Dr. Willes Station aufzunehmen. Doch so oft er sie auch auf der verabredeten Geheimwelle anrief, der Äther blieb stumm. Es kam keine Antwort aus der Antarktis.

Ein Entschluß mußte gefaßt werden und er wurde gefaßt. Als die Abenddämmerung hereinbrach, lag ›St 8‹ startbereit auf dem Werkhof, beladen mit allen erdenklichen Dingen, die der antarktischen Station für den Fall eines Unglückes vonnöten sein konnten.

Das Kratererz im Eggerth-Werk. Mr. Haynes nimmt aus ›St 10‹ ein »Andenken« mit. Professor Eggerth macht Analysen. Drei Stratosphärenschiffe am Bolidenkrater. Hinab in den Abgrund. Mr. Garrison läßt sich von Mr. Haynes das »Andenken« schenken. Die Sternwarte von Pasadena meldet sich.

Ein Trümmerhaufen, vergraben unter Schneewehen, verloren in der dunklen, eisigen Polarnacht, war die Station, nachdem jene fürchterliche Sturmwelle über sie hinweggebraust war. Hatte die Katastrophe auch fünf Menschenleben ausgelöscht?

Stöhnend griff Karl Hagemann im Dunkeln um sich. Langsam kam ihm das Bewußtsein wieder. Sein Kopf schmerzte, mit Mühe brachte er die Hände empor und ertastete an seiner Stirn eine Wunde. Dann spürte er, wie es ihm von hinten her feucht in den Nacken tropfte. Er versuchte, sich zu erheben und fühlte sich dabei durch irgend etwas gehemmt, das ihn von allen Seiten umgab.

Nach langem Mühen ... endlos schien ihm die Zeit ... glückte es ihm, auf die Knie zu kommen, sich umzudrehen. Seine suchenden Hände faßten etwas Hartes, Eckiges, das sich warm anfühlte. Erinnerung kam ihm dabei zurück. Der elektrische Kochherd mußte das sein. Neben ihm hatte er ja gestanden, gegen den war er geschleudert worden, als das Unheimliche, Unerklärliche hereinbrach. Nun wurden seine Gedanken klarer. Er begann zu begreifen, was sich ereignet hatte. An dem heißen Herd war etwas von den hereinwirbelnden Schneemassen geschmolzen. Daher die Nässe, die er zuerst gefühlt.

Mit beiden Händen griff er nach der oberen Herdkante und zog sich mit Gewalt in die Höhe. Jetzt endlich stand er aufrecht, bis an die Schultern noch in pulvrigem Schnee, aber den Kopf hatte er frei, konnte endlich tief und kräftig atmen. Und nun erschaute er auch im unsicheren Sternenlicht etwas von den Verwüstungen, welche die Katastrophe angerichtet hatte. Das Dach und zwei Wände der Küchenbaracke waren fortgerissen. Neben dem Herd stand er im Freien und steckte bis an den Hals in einer Schneewehe.

Nur allmählich kamen seine Gedanken wieder in Gang. Was war geschehen? Wo waren die andern? ... Die andern! Er mußte sie suchen ... mußte ihnen Hilfe bringen.

Langsam gewöhnten sich seine Augen an das unsichere Licht. Er erkannte, daß die Schneewehe nach außen zu flacher wurde. Mit den Armen rudernd, stampfend und schnaubend arbeitete er sich von der Herdwand fort ins Freie. Schon ging ihm der Schnee nur noch bis zu den Knien, dann stand er auf nacktem Felsboden. Aber nun spürte er auch die Kälte, gegen die ihn der Schnee so lange geschützt hatte. Fühlte, wie die durchnäßten Stellen seiner Kleidung in dem grimmigen Frost sofort starr und steif wurden.

Mit klappernden Zähnen eilte er zu dem Mittelbau des Stationshauses. Auch hier Verwüstung und Trümmer. Die Wände zum Teil eingedrückt und umgerissen, dort wo die Tür war, bis zum Dach im Schnee vergraben. Durch ein Fenster gelangte er in das Innere, atmete auf, als er dem tödlichen Frost entronnen war, griff nach einem Lichtschalter … vergeblich, kein Strom in der Leitung. Im Dunkeln tastete er sich weiter zur Kammer hin, in der die Pelze lagen. Als er das schwere Bärenfell über die Schultern zog, fühlte er sich vor dem Schlimmsten geborgen. Erschöpft ließ er sich zu Boden sinken, schloß minutenlang die Augen. Dunkelheit und tiefe Stille umgaben ihn.

Doch nein, ein pochendes, tackendes Geräusch drang an sein Ohr. War es der eigene Herzschlag, den er hörte? Er lauschte schärfer ... die Maschine mußte es sein, der Dieselmotor, der trotz allem, was geschehen, unermüdlich weiterlief. Der Motor, das pochende Herz der Station, das Wärme, Licht und Leben gab.

Licht! Licht war das erste, das Notwendigste, was er haben mußte, ehe er nach den andern suchen, ihnen zu Hilfe kommen konnte. Der Gedanke riß ihn empor, trieb ihn wieder hinaus in Nacht und Frost.

Durch Trümmer und Schneewehen arbeitete er sich bis zum Maschinenschuppen hin. Auch hier ein Bild der Zerstörung, das Dach und eine Wand fortgerissen. Aber der Motor lief noch, lief leer, wie er am Maschinengeräusch sofort erkannte. Die Katastrophe mußte einen schweren Kurzschluß in der Leitung verursacht haben. Die Hauptsicherungen waren durchgeschlagen, die Dynamomaschine dadurch entlastet worden.

Hagemann fühlte seine Hände in der Kälte erstarren, steckte sie in die Taschen des Pelzes und fühlte eine Streichholzschachtel zwischen den klammen Fingern. Licht! Eine Möglichkeit, sich Licht zu verschaffen. Ein Streichholz flammte auf, ein Kerzenstumpf nährte ein spärliches Flämmchen. Es genügte ihm, um Werkzeug zu finden. Mit Schraubenzieher und Zange begann er zu hantieren, ungeschickt erst noch und unsicher mit den froststarren Händen. Doch schon spürte er, wie die Arbeit sein Blut in Bewegung brachte, schon ging es schneller und besser, als er nun Drähte zog.

Dann verblaßte der Schein der Kerze neben der strahlenden Helligkeit einer starken Glühlampe. Wenigstens hier an dieser einen Stelle hatte er wieder Licht. Mit schnellem Blick überflog er den Maschinenraum und sah, daß hier bei allem Unglück noch Glück gewaltet hatte. Es hätte schlimmer kommen können. Wohl hatte die Orkanwelle Teile des Schuppens fortgeschleudert, aber im Raum selbst nichts Wesentliches zerstört. Nicht nur das Maschinenaggregat und die Schalttafel waren unversehrt geblieben, auch die Regale, in denen die Reserveteile und das Installationsmaterial lagerten, waren von der Vernichtung verschont geblieben.

Er wollte wieder hinaus ins Freie, doch tiefe Dunkelheit hemmte seinen Schritt. Seine Augen, durch das reichliche Licht in dem Schuppen verwöhnt, vermochten hier draußen nichts mehr zu erkennen. Einen Augenblick überlegte er, begann dann in den Regalen zu kramen, bis er fand, was er suchte. Eine Rolle biegsamen Kabels und eine Reflektorlampe. Schnell war das Kabel an die Schalttafel angeschlossen, die Leuchte in seiner Hand flammte auf. So ausgerüstet, das Kabel von der Rolle ab und hinter sich herziehend, ging er auf die Suche. Wie ein langer leuchtender Balken huschte das Licht der Handlampe über den Hof hin und her. In dessen Schein sah er die Trümmer der niedergebrochenen Maste, sah, daß die zentnerschweren Kondensatoren umgerissen und nach allen Seiten hin verstreut waren. Sah dazwischen nach der Wand des Mittelbaues hoch aufgeschichtet endlose Schneemassen.

Gerade wollte er den Lichtkegel weitergleiten lassen, als er stockte. Etwas Dunkles, Unbestimmtes hatte er auf dem Schnee erblickt. Er schritt darauf zu, leuchtete es stärker an und stutzte. Nichts anderes konnte das Ding da sein, als die Pelzmütze von Dr. Schmidt, ein Kleidungsstück, durch seine Form und Größe ebenso auffallend wie der ganze Doktor.

Er stand und überlegte. Wie kam die Mütze hier ins Freie? Er hatte die beiden Gelehrten in ihrem Observatorium vermutet. Sollten sie aus irgendwelchen Gründen ins Freie gegangen und hier von der Katastrophe überrascht worden sein? Dann lagen sie am Ende in den Schneemassen an der Hauswand begraben, waren vielleicht schon längst erstickt oder erfroren.

Erfroren? Ah, bah! Er schob den Gedanken von sich in der Erinnerung daran, wie warm ihn selbst der Schnee eingehüllt hatte. Erstickt?! Die Vorstellung beunruhigte ihn. Die Wehe hier war erheblich stärker als die Schneemassen, unter denen er gelegen hatte. Jedenfalls war es notwendig, die Verschütteten so schnell wie möglich zu finden und zu befreien. Aus dem Maschinenschuppen holte er eine kräftige Schaufel, wurde sich dabei der Schwierigkeiten bewußt. Wenn er die Verschütteten nicht bald fand, wenn er vielleicht genötigt war, die ganze lange Schneewehe umzuschaufeln, konnte das Werk tagelang dauern, dann kam die Hilfe sicher zu spät.

Die Mütze ... die Mütze, ging es ihm fortwährend durch den Kopf, wo die Mütze liegt, kann Dr. Schmidt nicht weit ab sein. In ihrer nächsten Nähe begann er den Schnee fortzuschaufeln; schnell, aber doch vorsichtig, damit er die Verunglückten nicht verletzte. Die Vorsicht war sehr am Platze. Kaum ein Dutzend Schaufeln Schnee hatte er beiseitegeschafft, als er auf etwas Hartes stieß. Vorsichtig grub er weiter, griff mit den Händen zu, faßte einen Pelz. Er zog und hob daran. Eine Schulter kam zum Vorschein, ein Arm, ein ganzer Mensch schließlich. Es war Dr. Schmidt. Er zog ihn vollends aus dem Schnee, wollte ihn aufrichten. Aber der Doktor rückte und rührte sich nicht. War er bewußtlos ... ohnmächtig ... oder hatte Hagemann nur einen Toten aus dem Schnee geholt? Er packte den regungslosen Körper, schleppte ihn in das Maschinenhaus und legte ihn auf eine Werkbank. Er riß ihm den Pelz auf und begann den Körper zu kneten und zu reiben. Wie ein Verzweifelter arbeitete er, bis ihm der helle Schweiß von der Stirn lief. Lange, bange Minuten verstrichen, da tat der Gerettete einen tiefen Atemzug und schaute sich um, stieß unzusammenhängende Worte hervor. Hagemann schüttelte und rüttelte ihn derweil mit allen Kräften weiter, bis Dr. Schmidt eine abwehrende Armbewegung machte.

»Was ist denn, Hagemann? Sind Sie verrückt geworden, so mit mir umzugehen?«

Der ließ von ihm ab und zog unter der Werkbank eine Flasche Kognak vor.

»Trinken, Herr Doktor! Ordentlich trinken!« Ohne sich um die Proteste des langen Schmidt zu kümmern, schob er ihm die Flasche zwischen die Zähne und gab nicht nach, bis der eine gehörige Dosis geschluckt hatte.

Krächzend und hustend versuchte der Doktor sich aufzurichten, und mit Hilfe des andern gelang es ihm.

»Was in aller Welt ist los, Hagemann? Mit Ihnen ... mit ...«

Er sah sich erstaunt in dem Raum um. Erst jetzt bemerkte er die Zerstörung, wollte weiterfragen. Hagemann ließ ihn nicht zu Worte kommen.

»Wo ist Dr. Wille? War er mit Ihnen zusammen auf dem Hof?«

Schmidt griff sich an die Stirn. Erst jetzt schien ihm die volle Besinnung wieder zu kommen.

»Ja natürlich! Wir waren zusammen auf dem Hof, als etwas geschah ... was war es denn?«

»Bleiben Sie ruhig hier liegen, Herr Doktor.«

Hagemann drückte ihm die Kognakflasche in die Hand und stürmte ins Freie. Die beiden haben sicher dicht zusammengestanden, wo der eine lag, muß auch der andere zu finden sein, schoß es ihm durch den Kopf, während er schon wieder eifrig schaufelte.

Doch diesmal bestätigte sich seine Vermutung nicht. Immer tiefer grub er sich in die Wehe hinein, ohne etwas zu finden. Verzweiflung wollte ihn überkommen, während er Schaufel um Schaufel des körnigen Schnee zur Seite schleuderte. Da hörte er eine Stimme hinter sich.

»So kommen wir nicht zum Ziel, Hagemann. Wir müssen systematisch vorgehen.«

Es war Dr. Schmidt, dem der ungewohnte Kognak überraschend schnell auf die Beine geholfen hatte. Jetzt stand er neben Hagemann mit einem langen Besenstiel in der Rechten.

»Wir müssen sondieren, Hagemann. So macht man das immer, wenn Leute in eine Lawine geraten sind.«

Während er es sagte, watete der lange Dr. Schmidt in der Wehe herum und stieß den Besenstiel in kurzen Abständen vorsichtig in die Schneemassen hinein.

Hagemann hielt mit seiner Schaufelei inne und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Trotz der ernsten Lage konnte er kaum ein Lachen unterdrücken. »Wie der Storch im Salat«, dachte er, als er den langen Doktor methodisch in der Schneewehe herumstapfen und mit dem Besenstiel hantieren sah. Dabei leuchtete ihm aber die Zweckmäßigkeit des Verfahrens ein. Er lief zum Maschinenschuppen zurück, holte sich auch einen Stiel und begann am andern Ende der Wehe nach Schmidts Methode zu sondieren.

»Hier, Hagemann, hier liegt was unter dem Schnee!« rief Dr. Schmidt. Hagemann eilte zu ihm, die Schaufel trat wieder in Tätigkeit. Und dann fanden sie auch den Dr. Wille und trugen ihn zusammen in den Maschinenschuppen.

Der Stationsleiter war von der Sturmwelle zwischen die Bruchstücke eines Gittermastes geschleudert worden. Dieser Umstand hatte ihn vor dem Tode des Erstickens bewahrt, da die Schneemassen in dem sperrigen Gitterwerk einen Hohlraum ließen. Aber er hatte bei dem Anprall Kontusionen davongetragen und stöhnte schwer, als Hagemann es versuchte, ihn durch Reiben und Massieren aus der Ohnmacht zu erwecken.

»Vorsichtig, Sie Gewaltmensch! Vorsichtig!« unterbrach Schmidt die Tätigkeit Hagemanns. »Es könnte was gebrochen sein.« Der Doktor griff selbst mit zu, und nach vielem Mühen schlug Dr. Wille unter den Händen der beiden endlich die Augen auf. Doch es bedurfte längerer Zeit, bis er wieder vollständig zu sich kam. Der Unfall hatte ihn viel schwerer mitgenommen als seinen Assistenten, und die Verletzungen an der rechten Schulter schienen nicht unbedenklich zu sein.

Hagemann griff auch hier zu seinem Universalmittel und flößte dem Verletzten eine tüchtige Portion Kognak ein. Während er noch damit beschäftigt war, schien sich Dr. Schmidt mit einem Rechenexempel zu befassen. Jetzt kam er damit heraus.

»Wir waren fünf. Wo sind die andern zwei?«

»Die beiden andern, Herr Doktor? Lorenzen und Rudi! Die waren ja in der Funkerbude. Ich will gleich nachsehen.«

Er lief wieder ins Freie hinaus, Dr. Schmidt folgte ihm. Mit der Reflektorlampe leuchteten sie die Gegend ab. Eine Lücke dort, wo vorher noch der Funkraum stand. Hagemann griff sich an den Kopf.

»Verflucht und dreimal zugenäht! Die ganze Bude ist weggeflogen. Weiß der Teufel, wohin. Schöne Geschichte, das.«

Schmidt unterbrach ihn.

»Allzuweit wird der Sturm sie nicht mitgenommen haben. Wir müssen sie suchen. Vorwärts! Los, Hagemann!«

Das war leichter gesagt als getan. Das Kabel der Reflektorlampe reichte eben nur bis zu der Stelle hin, wo die Funkerbude gestanden hatte. Darüber hinaus mußten sie im Dunkeln weitertappen. Nur allmählich gewöhnten sich ihre Augen an das unsichere Sternenlicht, und dann entdeckten sie einige 60 Meter hinter dem Stationshaus einen Schneehügel, in dem die vermißte Bude möglicherweise stecken mochte.

Dr. Schmidt schüttelte den Kopf.

»In der Dunkelheit ist nichts zu machen.«

»Das wollen wir schnell haben, Herr Doktor«, rief ihm Hagemann zu. »In fünf Minuten brennt hier elektrisches Licht.«

Er eilte zum Maschinenhaus zurück und begann dort allerlei zu basteln und zu schalten. Fünf Minuten später kehrte er zu Dr. Schmidt zurück, ein Kabel hinter sich herschleifend, eine brennende Starklichtlampe in den Händen, mit der er den verdächtigen Hügel von allen Seiten anstrahlte. Da stellte sich der wahre Sachverhalt denn schnell heraus.

Es war eine jener felsigen Erhebungen, etwa 25 bis 30 Meter hoch, wie sie in dieser Gegend häufiger vorkommen. An der steilen Wand, die der Station zugekehrt war, hatte der Orkan den Schnee zu einer riesigen Wehe zusammengewirbelt. Aus der weißen Masse ragte das Ende eines abgebrochenen Balkens hervor, von dem Hagemann mit Bestimmtheit behauptete, daß er zur Funkerbude gehöre. Dr. Schmidt überprüfte die Lage mit der objektiven Sachlichkeit des Gelehrten.

»Der Sturm hat die Funkerbude 60 Meter mit durch die Luft gerissen und gegen den Felsen geschleudert«, begann er dann zu dozieren, als ob er in Deutschland auf seinem Katheder stünde. »Die Bude hätte zertrümmert, unsere beiden Jungen hätten zerschmettert werden müssen, wenn nicht ... ja sehen Sie, Hagemann, das ist das Gute dabei, daß Pulverschnee besser fliegt als die schwere Funkerbude.«

Hagemann sah ihn verständnislos an. Er begriff nicht, wo der Doktor mit seinen Erklärungen hinauswollte. Der fuhr unentwegt fort.

»Erst mal hat der Sturmstoß hier eine dicke Schneewehe hingeblasen. Dann erst kam die Funkerbude angesegelt, und weil sie in den weichen Schnee fiel, kann der Anprall nicht so schlimm gewesen sein. Passen Sie auf, wir finden die beiden gesund und munter vor.«

Unwillkürlich ergriff Hagemann Dr. Schmidts Rechte und drückte sie: »Wenn Sie recht hätten, Herr Doktor. Wenn wir die Jungens lebendig herausholten ...«, er hatte bereits die Schaufel in der Hand und begann mit aller Macht zu graben.

»Ich werde Ihnen helfen«, sagte Schmidt und ging, um sich auch eine Schaufel zu holen. Im Maschinenschuppen fand er Dr. Wille in etwas besserer Verfassung vor. Nur der rechte Arm schmerzte bei jeder Bewegung. Schmidt knotete ein passendes Stück Kabel zusammen und legte ihm damit den kranken Arm in eine Schlinge. Dann kehrte er zu Hagemann zurück, und die beiden gruben zusammen weiter. Schon hatten sie um das Pfahlstück herum eine mannshohe Schneeschicht weggeräumt, da stießen sie auf Holzwerk und sahen, was eigentlich geschehen war. Die Bude hatte sich während ihrer unfreiwilligen Luftfahrt vollkommen überschlagen und steckte mit der Decke nach unten im Schnee.

»Dumme Geschichte, wenn die Jungens dabei die schweren Apparate auf den Kopf gekriegt haben«, brummte Schmidt. Hagemann grub schon an der einen Seitenwand weiter. Dann zerklirrte eine Fensterscheibe unter dem Stoß seiner Schaufel. Er brachte die Lampe heran und leuchtete in den Raum.

Es sah drinnen wild aus. Apparate, Möbelstücke, Reserveteile lagen wirr durcheinander in einer Ecke. Aber als Hagemann den grellen Lichtkegel darauf richtete, regte sich etwas dazwischen. Eine Stimme ließ sich vernehmen. Es war Rudi Wille, der sich als erster aus dem Chaos herausarbeitete. Er war unverletzt. Schon stand er auf seinen Füßen, begann Teile des Haufens beiseite zu zerren, und dann war auch Lorenzen frei. Er hatte ein paar tüchtige Beulen abbekommen, sein Schädel brummte, aber sonst war er heil und munter. Mit Hagemanns Unterstützung kamen die beiden zum Fenster heraus und gingen mit zur Station zurück. Sie hatten Eile dorthin zu gelangen, denn sobald sie ins Freie kamen, spürten sie die Kälte empfindlich.

»Der Schnee«, murmelte Schmidt vor sich hin. »Der Schnee hat uns gerettet. Ohne den wären wir alle erfroren. Ein Glück bei allem Unglück, daß der verteufelte Orkan uns alle in den Pulverschnee gepackt hat.«

»Ich habe bannigen Hunger«, sagte Lorenzen, Dr. Schmidt sah auf die Uhr.

»Kann ich begreifen, Lorenzen, vor sechs Stunden hatten wir die Absicht zu Abend zu essen.«

»Da räumt ihr beiden mir mal erst den Schnee aus der Küche«, wandte sich Hagemann an Rudi und Lorenzen. »Ich will inzwischen eine Notleitung ziehen und den Herd wieder anschließen. Wie denkt ihr über Roastbeef mit Bratkartoffeln?«

Die Aussicht auf etwas Derartiges gab den beiden Riesenkräfte. Als Hagemann die neue Leitung an den Herd schraubte, war die letzte Schneeflocke aus der Küche entfernt. Dann brannte auch hier elektrisches Licht, Dr. Schmidt kam dazu und begutachtete die Lage.

»Wenn wir jetzt mit vereinten Kräften die beiden Wände wieder aufrichten können, und wenn es uns gelänge, auch noch das Dach wieder darauf zu legen, so könnte es hier ganz erträglich werden.«

Für drei kräftige Männer, denen die Not im Nacken saß, war die Aufgabe nicht unlösbar. Alle Teile der Stationsgebäude, Wände und Decken bestanden aus Holzfachwerk mit vielfacher Asbest- und Luftisolierung. Nach einem neuen Verfahren hergestellt, gewährten sie einen vorzüglichen Schutz vor der Kälte und waren trotzdem verhältnismäßig leicht.

Unter dem Kommando Schmidts machten die drei sich an die Arbeit. In kurzer Zeit hatten sie die beiden fortgewehten Wände wieder herangeschleppt und aufgerichtet. Viel größere Schwierigkeiten machte ihnen das Aufbringen der Decke. Sie mußten dazu die eine Wand wieder niederlegen und mußten sich in Sturm und Kälte ein Gerüst bauen, mußten alle vier im Schweiß ihres Angesichtes heben und würgen, bis es nach stundenlanger Arbeit endlich gelang und die Oberkanten der Wände richtig in die Randnuten des Daches sprangen.

»Uff! Das wäre geschafft!« sagte Hagemann und warf seinen Pelz ab. Sowie der Küchenraum wieder geschlossen war, begann der elektrische Herd als Ofen zu wirken und verbreitete eine behagliche Wärme. »So, jetzt wird weiter gebraten«, fuhr er fort und befaßte sich mit dem Roastbeef, dessen Werdegang durch die Sturmkatastrophe jäh unterbrochen wurde. Dr. Schmidt winkte Rudi.

»Kommen Sie, Rudi! Wir wollen Ihren Vater holen. Es ist Zeit, daß er ins Warme kommt.«

Er hatte damit nicht unrecht. Wohl hatten sie Dr. Wille in dem offenen Maschinenraum mit allen erreichbaren Pelzen und Kleidungsstücken zugedeckt, aber eine Kälte von 40 Grad dringt schließlich durch die stärksten Hüllen.

Nun waren sie zu fünft in der kleinen Küche. Es war reichlich eng, aber sie hatten wenigstens Wärme, Licht und Nahrung und waren für den Augenblick gerettet.

Das Roastbeef, das Hagemann ihnen vorsetzte, war allen Lobes wert. Die Kartoffeln aber waren so süß, daß keiner eine rechte Freude daran hatte.

»Kein Wunder«, bemerkte Dr. Schmidt, »die haben stundenlang in der Kälte gelegen, sind steinhart gefroren gewesen.«

Hagemann fuhr auf: »Unser Vorratsraum, verfluchte Geschichte, wenn die zwanzig Zentner Kartoffeln da auch gefroren sind.«

Schmidt zuckte gleichmütig die Achseln. »Das wird wohl so sein, Hagemann. Schadet auch nichts. Die Vitamine, auf die es uns ankommt, zerstört der Frost nicht. Daß er Stärkemehl in Zucker verwandelt ... na, dann werden wir eben für die nächste Zeit süße Kartoffeln essen müssen.«

Die gute Mahlzeit, die Wärme, das Gefühl vorläufigen Geborgenseins ... alles

zusammen ließ jetzt Müdigkeit aufkommen. Wie sie saßen und lagen, schlief

einer nach dem andern ein. Der lange Schmidt war der letzte. Doch während er

seine Uhr aufzog, fielen auch ihm die Augen zu.

Ein langer Schlaf gab den Ermatteten neue Kraft und frischen Lebensmut. Mit

vereinten Kräften gelang es danach auch, den Maschinenschuppen wieder instand

zu setzen. So hatten sie wenigstens zwei Räume, in denen sie vorläufig leben

konnten.

Hoffnungslos aber war der Zustand des eigentlichen großen Stationshauses. Hier hatte die Explosionswelle derart gewütet, daß eine Wiederherstellung, ein Wohnlichmachen dieser Räume bei ihren geringen Hilfsmitteln ausgeschlossen war. Nur mit Mühe und nicht ohne Gefahr gelang es Hagemann, einige Kleidungsstücke und andere unentbehrliche Dinge aus dem Trümmerhaufen herauszuholen.

Ganz trostlos stand es schließlich um die Funkstation. Was dort an Apparaten vorhanden gewesen, war bei der Katastrophe restlos zu Bruche gegangen. In scherzhaftem Übermut hatte Rudi vorher geplant, aus den zahlreich vorhandenen Reserveteilen neue Sender und Empfänger zu bauen. Jetzt war die schnelle Ausführung dieses Planes eine bittere Notwendigkeit geworden. Das Schicksal der Station, ihr Leben würde davon abhängen, ob es ihnen gelänge, neue Geräte zu schaffen und mit der Welt in Verbindung zu treten.

In Begleitung von Oberingenieur Vollmer ging Professor Eggerth über den Werkhof auf die Stelle zu, wo ›St 8‹ startbereit lag.

Er wollte sich von der Besatzung des Stratosphärenschiffes verabschieden und seinem Sohn noch besondere Mitteilungen für Dr. Wille mitgeben. Eben betrat er die leichte Aluminiumtreppe, die noch an den Schiffsrumpf angelehnt stand, als ein Mann über den Hof gelaufen kam. Schon von weitem rief er und schwenkte ein Blatt Papier in der Hand. Es schien eine wichtige Nachricht zu sein.

Professor Eggerth drehte sich um und erkannte den zweiten Werkfunker. Vom schnellen Laufen außer Atem, kam er heran. »Wir haben eben Verbindung mit der Südpolstation bekommen.«

Der Professor griff nach dem Blatt und warf einen Blick drauf. Neugierig, was es da plötzlich gab, war Hein Eggerth in die Schiffstür getreten.

»Noch nicht starten! Wille funkt!« rief ihm sein Vater zu und machte sich auf den Weg zur Funkstation des Werkes.

»Start verschoben! Wille funkt!« gab Hein den Ruf in das Schiff weiter und lief dem Alten nach.

»Was gibt's, Lohmüller?« fragte Professor Eggerth, als er in die Station

trat. Der Funker, die Kopfhörer aufgestülpt, saß am Empfänger und schrieb im

Eiltempo mit, was aus der Antarktis gesendet wurde. Ohne aufzusehen, schob er

dem Professor mehrere engbeschriebene Blätter zu. Der nahm und las. Ließ sich

dabei auf einen Stuhl nieder und las sitzend weiter. Die ganze lange

Geschichte des Elendes, das die Station betroffen hatte. Der unerklärliche

Ausbruch eines plötzlichen fürchterlichen Orkanes. Die Verheerungen, die das

entfesselte Element angerichtet hatte. Die Schicksale der fünf

Expeditionsteilnehmer. Wie sie seit Wochen im Maschinenraum und der kleinen

Küche hausen mußten. Wie es ihnen nach vielen Fehlschlägen endlich gelang,

neue Funkgeräte zu bauen und an notdürftig geflickten Masten eine Notantenne

hochzubringen.

Als er die letzte Zeile las, schob ihm der Funker schon wieder ein neues Blatt hin. Die dringende Bitte um Hilfe. Der Betriebsstoff für das Maschinenaggregat reichte nur noch für drei Tage.

Die Nacht über herrschte reges Leben auf dem Hof. Aus allen Abteilungen des

Werkes wurden Hilfskräfte herangezogen. Manches von dem, was im Rumpf von

›St 8‹ verstaut war, mußte wieder ausgeladen werden. Andere

Dinge, die vielfach erst mit Kraftwagen aus benachbarten Städten

herbeigeschafft wurden, kamen dafür hinein. Fast ununterbrochen stand die

Funkstation des Werkes mit der antarktischen Station in Verbindung. Neue

Hoffnung regte sich wieder in den Herzen von fünf Menschen, die am

Verzweifeln waren.

Um die fünfte Morgenstunde begannen die Motoren von ›St 8‹ zu

arbeiten. Das Schiff erhob sich in die Stratosphäre und stürmte auf fünfzehn

Grad östlicher Länge nach Süden.

Es blieb nicht das einzige seiner Art, das an diesem Tage das Werk verließ. Wenige Stunden später folgten ihm ›St 9‹ und ›St 10‹ auf dem gleichen Kurs. ›St 9‹ hatte zwanzig Werkleute und reichliches Ersatzmaterial an Bord. In ›St 10‹ flog Professor Eggerth selber mit.