RGL e-Book Cover 2017©

RGL e-Book Cover 2017©

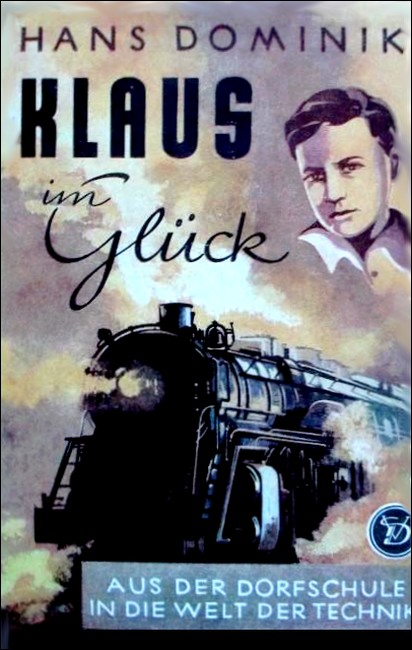

"Klaus im Glück,"

Österreichischer Diana-Verlag, Wien, ca. 1950

»Halt! Nicht doch! Bande, verfluchte! Laßt nach!«

Eine helle Knabenstimme schrie die Worte und übertönte damit zeitweise den Lärm, der um diese Juli-Mittagsstunde in dem alten, dumpfen Klassenzimmer herrschte.

»Niederträchtige Bande, ihr sollt nachlassen!« schrie Klaus Kröning noch einmal aus der Mitte der Schulbank her. Aber Karl Kundtke und Fritz Lautensach, die beiden Jungen, die die Eckplätze der langen Bank innehatten, dachten gar nicht daran, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Fest stemmten sie sich mit den Füßen gegen die Wände des Klassenzimmers und preßten alles, was zwischen ihnen auf der langen Bank saß, immer dichter und enger zusammen.

»Saft machen« nannte man diese schöne Übung seit alters her in der Dorfschule von Seehausen, und Karl Kundtke und Fritz Lautensach, erprobte Meister in dieser Kunst, zeigten durchaus keine Neigung, sich bei ihrem Vergnügen durch irgendwelche Hilferufe der in der Bankmitte Zusammengepreßten stören zu lassen. Unentwegt drückten sie weiter. Irgendwie mußte die in der Bank eingepreßte lebendige Masse sich Luft machen, und jetzt entlud sie sich nach oben. Mit Gewalt war es Klaus Kröning gelungen, sich über die Schultern seiner Nebenmänner in die Höhe zu arbeiten. Mit einem letzten gewaltigen Ruck riß er sich ganz empor und sprang auf den Banktisch, während der so schön begonnene »Saft« unter ihm zusammenbrach.

»Ihr Schwefelbande!« Er betrachtete sich von allen Seiten, ob seine Kleidung bei der Gewalttour nicht zu Schaden gekommen sei. »Ihr kauft mir keinen neuen Rock, wenn mein alter dabei zerrissen wird. Ich will euch schon...«

Heinz Hennicke schoß vom Flur her in die Klasse. »Pst! Der Alte kommt.« Im Augenblick ließen Kundtke und Lautensach von weiteren Unternehmungen ab. Klaus Kröning konnte gerade noch auf seinen Platz zurückschlüpfen, als der alte Kantor Justus Wendelmut in die Klasse trat.

Die letzte Schulstunde brach an, die letzte Stunde vor dem Beginn der großen Ferien. Rechnen stand auf dem Stundenplan.

Rechnen in der letzten Stunde vor den Ferien! Einfach ausgeschlossen. Kaum hatte der Kantor sich auf dem Katheder niedergelassen, als es ihm von vierzig Jungenstimmen entgegenbrummte und -summte.

»Vorlesen, Herr Kantor!... Geschichten vorlesen!... Letzte Stunde!...«

Eine kleine kleine Weile ließ Kantor Wendelmut den Sturm über sich ergehen. Dann begann er mit seiner Kohorte zu verhandeln.

»Habt ihr was zum Lesen mitgebracht?«

Die Frage war das Signal zu einem neuen Sturm.

»Jawohl, Herr Kantor! Hier, Herr Kantor! Nein meins, Herr Kantor!« klang es von allen Bänken her. Fritz Lautensach schwenkte einen alten Lederstrumpf, Karl Kundtke hielt einen Band von Karl May in die Höhe, Heinrich Hennicke zeigte Schweinfurths Fahrt durch Afrika, und noch ein Dutzend anderer Bücher kamen zum Vorschein.

»Wer die Wahl hat, hat die Qual«, lachte Wendelmut. »Da hilft das nichts, Jungens, da müssen wir losen. Jeder von euch schreibt den Titel seines Buches auf einen Papierstreifen. Alle Streifen kommen hier in meinen Hut, und dann wird einer von euch mit geschlossenen Augen einen Streifen herausgreifen. Was er zieht, das lesen wir.«

Die Lose waren schnell fertiggemacht, und von Rechts wegen hätte die Ziehung jetzt vonstatten gehen können. Aber dem alten Kantor kamen, während er die Streifen einsammelte und die Buchtitel las, allerhand Gedanken. Prägten sich nicht in den verschiedenen Büchern, die seine Schüler da mitgebracht hatten, ganz bestimmte Interessen und Neigungen aus? Konnte man aus der Wahl dieser Lektüre nicht schon mancherlei Schlüsse auf den künftigen Werdegang des einzelnen ziehen? Unwillkürlich begann er beim weiteren Einsammeln zu fragen.

»Was willst du denn später mal werden?«

Das hätte Justus Wendelmut aber lieber unterlassen sollen, denn dabei wurde er das Opfer eines Komplottes.

»Schauspieler, Herr Kantor.« Wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort Lautensachs.

»So, so, du willst Schauspieler werden? Na und du, Kundtke?«

»Seeräuber, Her Kantor.«

»Was, Kundtke, du bist wohl ganz und gar verrückt. Und du, Hennicke?«

»Schauspieler, Herr Kantor.«

In schöner Einträchtigkeit kamen die Antworten der nächsten. Immer abwechselnd Schauspieler oder Seeräuber. Wendelmut warf einen vielsagenden Blick in die Ecke, in der ein schlankes, spanisches Rohr stand.

»Und du, Kröning?« fragte er weiter.

»Briefträger, Herr Kantor.«

»Endlich mal ein vernünftiger Beruf«, brummte Wendelmut vor sich hin. »Na, dann komm mal her, Kröning, mach die Augen zu und ziehe einen Streifen. So, also ›Im Herzen von Afrika‹ von Schweinfurth. Gut, das werden wir lesen.«

Und dann zogen die vierzig Jungen in Gedanken mit dem kühnen deutschen Forschungsreisenden durch den schwarzen Erdteil. Sie wanderten durch die Länder der Kopfjäger und Menschenfresser. Sie kamen bis zu den unbekannten Quellen des Nilstromes und in die Gebiete geheimnisvoller Zwergvölker. Wie im Fluge verging der Rest der Stunde.

Jetzt noch eine kurze Schlußandacht, und dann stürmte die Klasse hinaus in den hellen Julitag... in die großen Ferien.

Zusammen mit Fritz Lautensach und Karl Kundtke ging Klaus Kröning die Dorfstraße entlang. Die dichten Kronen mächtiger alter Linden boten hier Schutz gegen die glühende Sommersonne. Der Bach, der die Dorfaue entlang floß, um sich wenige Kilometer weiter in die Hörsel zu ergießen, gab ihnen eine willkommene Gelegenheit, in dem klaren Wasser langzutapsen. Das ging ohne weitere Umstände, denn Schuhe und Strümpfe trugen die drei im Sommer nur an Sonntagen. Jetzt blieb Fritz Lautensach stehen und stieß Klaus Kröning in die Seite.

»Sag mal, Klaus, das von dem Briefträgerwerden, das hast du doch nur gesagt, weil der Alte plötzlich so nach dem gelben Onkel schielte.«

Klaus Kröning blieb stehen und bohrte den rechten Fuß bis an den Knöchel in den weißen Bachsand.

»Da bist du aber mächtig im Irrtum, Fritz. Das war mein voller Ernst. Ich denke mir das prachtvoll. Eine schöne Uniform haben, zu allen Leuten in die Häuser kommen, ihnen Briefe bringen, das ist doch was Besseres, als hier bei den Bauern als Knecht arbeiten.

Karl Kundtke sprang auf, daß das Bachwasser in hellem Bogen spritzte.

»Hört doch, was der Klaus für ein feiner Mann ist. Briefträger will er werden. Kaiserlicher Reichspostbriefträger will der Älteste von unserem Gemeindehirten werden.«

Klaus Kröning runzelte die Stirn.

»Denkst du, ich werde dich erst um Erlaubnis fragen, wenn ich's werden will?«

»Brauchst du ja nicht«, antwortete Karl Kundtke wegwerfend.

»Kinder, vertragt euch«, suchte Fritz Lautensach zu beschwichtigen. »Die Sache hat ja noch ein paar Jahre Zeit. Du bist gerade vor vier Wochen 14 Jahre alt geworden. Also sei mal erst 20, dann kommst du zu den Soldaten, und wenn du 22 bist und den Kommiß hinter dir hast, dann kannst du ja Briefträger werden.« Er lachte laut auf. »Menschenskind! Das sind ja noch acht Jahre. Wer wird denn so weit vorausdenken.«

»Denkt ihr, was ihr wollt«, knurrte Klaus Kröning. »Und ich sage euch, ich werde doch Briefträger.«

Sie waren inzwischen bis zu den letzten Häusern des Dorfes gekommen, wo Kundtke und Lautensach wohnten. Klaus Kröning zog allein weiter. Das bescheidene Häuschen seiner Eltern—man hätte es eher Hütte als Haus nennen müssen—lag noch ein gutes Stück weiter, nur noch wenige hundert Meter von der Hörsel entfernt. Während er so fürbaß schritt, begannen seine Gedanken in die Runde zu gehen.

14 Jahre war er jetzt schon. Noch ein Vierteljahr bis Michaelis, dann hatte er die Schule hinter sich—was dann? Dann hieß es, sich bei einem Bauern des Dorfes eine Stelle suchen. Die ersten beiden Jahre als Hofjunge. Später als Jungknecht—und dann—ja, da hatte Fritz Lautensach vollkommen recht, dann kam man zu den Soldaten. Manchen gefiel es da. Die blieben dabei, wurden befördert. Andere gingen vom Militär ab, sobald ihre Zeit rum war, und blieben dann in der Stadt. Im Dorfe hörte man selten mehr von denen, und was man hörte, war nicht immer erfreulich. Und die wieder zurückkamen, die wurden dann wieder Knechte auf den Domänen oder bei den reichen Bauern—scharwerkten ihr Leben lang als Tagelöhner—nein! Klaus Kröning riß sich zusammen. Der Gedanke, Briefträger zu werden, war entschieden weit besser.

Er hatte erzählen hören, daß die Post schon damit anfing, den Landbriefträgern Fahrräder zu geben. Schöne goldgelbe Fahrräder, mit denen man schnell wie der Wind von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus flitzen konnte. Wie schön mußte das sein, wenn man den Leuten die Post zu Rade ins Haus brachte. Wie oft hatte er sehnsüchtig, fast neidisch den Radlern nachgeschaut, die auf den jetzt eben erfundenen Niederrädern durch Seehausen kamen.

Es war kein Zweifel. Der Gedanke war gut. Klaus mußte nur erst den Weg ausfindig machen, auf dem sich das bewerkstelligen ließ. Gewiß mußte man dazu irgendwie Bekanntschaften bei der Post haben. Mächtige Fürsprecher, die einem behilflich waren—Aber wie die bekommen?

Bisher kannte er von der ganzen großen Reichspost nur den einen alten Landbriefträger, der jeden Mittag von Waltershof her nach Seehausen kam, den Knotenstock in der Rechten, die große schwarze Brieftasche an der linken Seite. Und selbst den kannte er nur vom Ansehen, denn in das Haus der Eltern war der kaum jemals gekommen.

Ernst Kröning, der Gemeindehirt von Seehausen, bekam keine Briefe. Es hätte auch wenig Zweck gehabt, ihm welche zu schicken, denn der biedere Gemeindehirt konnte weder lesen noch schreiben. Daß er trotzdem seine Herde gut zusammenhielt und jeden Abend vollzählig nach Seehausen zurückbrachte, hatte mit der Schriftgelehrsamkeit nichts zu tun.

Jetzt hatte Klaus sein Ziel erreicht. Durch einen kleinen Vorgarten, in dem Phlox und Rittersporn in voller Blüte dufteten, schritt er in das Häuschen. Zwei Räume nur. Ein größerer, in dem der Herd stand und die Lagerstätten für die sechs Kinder des Hirten aufgeschlagen waren. Ein kleinerer Nebenraum, in dem die Eltern schliefen.

Die Mutter erwartete ihren Ältesten bereits.

»Bist du da, Klaus. Kannst gleich zum Vater gehen, ihm das Essen bringen, kannst draußen mit ihm essen.«

»Ja, Mutter.«

Klaus legte seine Bücher auf die Fensterbank, ergriff die Trage mit zwei Schüsseln und machte sich auf die Wanderschaft. Es war ein ziemliches Stück Weges durch die sonnenüberfluteten Wiesen, immer den Bach entlang, der hier schon viel breiter und tiefer als im Dorfe der Hörsel zuströmte. Jetzt sah er die Herde. Blanke, schwere Kühe. Nur noch wenige Stücke standen und weideten. Die Mehrzahl hatte sich in der Mittagshitze niedergelegt und käute in stiller Behaglichkeit wieder. Ein einzelner Baum in der Nähe des Bachufers, der Schatten gab. Dort erblickte Klaus seinen Vater und ging auf ihn zu.

»Tag, Vater! Ich bringe das Essen für uns beide.«

»Ist recht so, mein Junge. Was hat denn Mutter gekocht?«

»Kartoffeln und Hering, Vater!«

»Alle Wetter, Junge, Mutter hat einen Hering gekauft?«

»Zweie, Vater. Die anderen zu Hause haben auch davon.«

»Das ist fein, Klaus! Na, da wollen wir mal essen.«

Die beiden machten sich an das Mahl. Als Kartoffeln und Hering vertilgt waren, stopfte sich Vater Kröning die kurze Pfeife. Was er da rauchte, war sein eigenes, tiefstes Geheimnis. Waldmeister, Faulbaumblätter, Kirschblätter und zu alledem sogar noch ein wenig wirklicher, richtiger Tabak von der grobschnittigen Sorte, von der der Krämer im Dorf das Pfund für 2½ Groschen verkaufte. Der Rauch dieser Mischung war ein vorzügliches Abwehrmittel gegen die Bremsen und Schnaken, und das war gut, denn so konnte der Alte, während die Pfeife langsam weiterglimmte, in ein Mittagsschläfchen verfallen, während Klaus sich um die Herde kümmerte.

Das Amt war jetzt nicht schwer zu verwalten. Die ganze Herde lag und war mit Wiederkäuen beschäftigt. Es war keine Gefahr, daß einzelne Stücke weiterlaufen und etwa in die Rübenfelder übertreten würden. So konnte Klaus seine Gedanken da weiterspinnen, wo er beim Eintritt in das Elternhaus aufgehört hatte.

Was sollte er anfangen, wenn er Michaelis von der Schule kam? Seit Wochen schon quälte ihn die Frage. Zum erstenmal war es damals über ihn gekommen, als er seinen vierzehnten Geburtstag feierte. Seitdem wollte es ihn nicht wieder loslassen.—Was konnte er unternehmen? Ein gutes Handwerk lernen. Ja, wenn man reich wäre. Dazu gehörte Geld—viel mehr, als seine Eltern hatten. Vier Jahre mußte man in die Lehre gehen—dann freilich—dann stand einem die Welt offen. Wer Schlosser gelernt hatte, der konnte in die großen Fabriken gehen, dort eine Menge Geld verdienen—aber die lange Lehre. Das war ja nicht zu machen. Fünf Geschwister noch, für die seine Eltern sorgen mußten—es war ganz ausgeschlossen. Von Michaelis an mußte er für sich selber sorgen, auf eigenen Füßen stehen...

Ein Schrei ließ ihn auffahren, dann aufspringen. Was er sah, erfüllte ihn mit Schrecken. Der Bulle, der bisher wie die übrigen Stücke ruhig gelagert hatte, war plötzlich wild geworden. Ein Fremder, der über die Weide daherkam, hatte wahrscheinlich durch seine helle Kleidung den Zorn des Stieres erregt. Der Mann hatte die Gefahr zu spät erkannt. Vergeblich suchte er sich jetzt durch rasende Flucht in Sicherheit zu bringen. Laut schreiend stürmte er auf den Baum zu, unter dem Klaus Kröning saß. Aber es war fraglich, ob er ihn noch erreichen würde. Und auch wenn er ihn erreichte, wenn es allen dreien gelang, sich rechtzeitig in die Krone zu retten, standen die Dinge immer noch schlimm genug. Dann konnten Stunden vergehen, bis das wütende Tier sich beruhigte, bis man es ohne Gefahr wagen konnte, wieder vom Baum hinabzusteigen.

In Bruchteilen von Sekunden war alles das Klaus Kröning durch den Kopf geschossen. Schon hatte er seine blaue Leinenjacke von den Schultern gerissen und rannte dem Stier entgegen. Klaus war für seine Jahre gut entwickelt, körperlich gewandt, ein vorzüglicher Springer und Läufer, öfter als einmal war er hier auf der Wiese mit kurzem Anlauf glatt über eine weidende Kuh hinweggesprungen. So konnte er das tollkühne Stück wagen, zu dem er sich jetzt anschickte.

In Riesensätzen hatte er den Stier erreicht. Der beachtete ihn nicht, stürmte in blinder Wut dem Fremden nach. Mit jähem Ruck schwenkte Klaus jetzt um, rannte dicht neben dem Stier her. Einen Moment nur, dann lag die Jacke über dem Stierkopf, die beiden Ärmel über die beiden mächtigen Hörner gezogen, das Jackentuch vor dem Gesicht des Bullen.

Und dann war es geschehen. In dem Moment, in dem das dunkle Tuch ihn blendete, schien alle Wut und Angriffslust von dem Stier abgefallen zu sein. Jählings blieb er stehen, schüttelte wild den Kopf, um das unbekannte Hindernis abzuwerfen. Aber Klaus hatte ihm die Jacke so gut verpaßt, die Ärmel so sicher über die Hörner gezogen, daß das nicht ging. Hilflos stand das mächtige Tier auf dem Rasen.

Ein neuer Schrei ließ Klaus Kröning auffahren. Bis jetzt hatte seine ganze Aufmerksamkeit dem Stiere gehört. Keinen Blick hatte er für den Fremden übrig gehabt. Jetzt wandte er sich nach dem um. Kaum zehn Meter von ihm entfernt war der gestolpert, hingestürzt. Hatte im Sturze noch einmal in höchster Todesangst aufgeschrien.

Klaus Kröning lief auf ihn zu. Der starrte ihn wie geistesabwesend an.

»Der Stier!... Die Bestie!... Wo ist der Stier?« kam es röchelnd von seinen Lippen.

»Dahinten, Herr!—Tut Ihnen nichts!«

Der Blick des Fremden ging nach der Richtung, in die Klaus deutete.

»So nah der Stier!« Entsetzt wollte er aufspringen, weiterfliehen. Klaus hielt ihn am Arm zurück.

»Der tut Ihnen nichts, Herr!... kann nichts sehen... das Tuch um die Augen...«

Klaus stieß die Worte keuchend hervor. Auch sein Herz ging in wilden Schlägen. Es war ein Rennen auf Leben und Tod gewesen. Das letzte hatten die Muskeln und Sehnen dabei hergeben müssen. Um die Sekunde war es gegangen. Jetzt stand er und atmete in tiefen Zügen. Allmählich beruhigten sich seine Lungen. Er konnte wieder zusammenhängend sprechen, sich um den Fremden kümmern.

Den hatte das Abenteuer schlimmer mitgenommen. Als jetzt die Gefahr vorüber, kam die Reaktion. Mit einem Seufzer sank er ohnmächtig zusammen. Eine tiefe Blässe bedeckte seine Züge.

Klaus sprang auf und lief zum Bach. Schnell war er wieder zurück, trug eine wassergefüllte Schüssel in den Händen. Sorgsam bettete er den Fremden, daß dessen Kopf auf einer kleinen Bodenerhebung zu liegen kam. Begoß ihm Stirn und Schläfen mit dem kühlen Bachwasser und sah, wie nach langen Minuten die tödliche Blässe zu weichen begann und das Leben in die Gestalt des vor ihm Liegenden zurückkehrte. Jetzt versuchte er sich zu erheben. Von Klaus gestützt, gelang es ihm. Schritt um Schritt geleitete Klaus ihn bis zu dem Baume, ließ ihn dort wieder im Schatten niedersitzen.

»Erholen Sie sich, Herr!«

Er ging wieder zum Bache, holte eine neue Schüssel voll Wasser. In langen Zügen trank der Fremde. Das klare kalte Wasser tat ihm wohl. Zusehends kehrten ihm die Kräfte zurück.

»Erholen Sie sich, Herr. Wenn Sie sich kräftig genug fühlen, will ich Sie über die Weide zur Landstraße bringen, wo Sie in Sicherheit sind.«

Die Stimme Klaus Krönings ließ den Gemeindehirten aus seinem Schläfchen auffahren.

»Mit wem redest du da, Klaus? Ist jemand gekommen?«

»Ja, Vater, ein Fremder. Ich habe ihn hierhergebracht. Der Stier wollte wild werden.«

Der Hirt wandte sich zu dem Fremden.

»Ja, wie kann der Herr aber auch mitten durch die Herde über die Gemeindewiese gehen. Man weiß doch, daß mit dem Bullen nicht zu spaßen ist.«

»Weiß Gott, da habt Ihr recht, Alter. Es war kein Spaß. Ohne Euren Sohn hier stünde es jetzt wohl übel um mich. Ein kluger, tapferer Junge. Ist's Euer Einziger?«

»Nein, Herr, der Älteste von Sechsen.«

»Klaus heißt du?«

»Jawohl, Herr, Klaus Kröning.«

»Gut, Klaus, ich bin dein Schuldner. Du hast mir das Leben gerettet. Ohne dich...« der Fremde bedeckte die Augen mit der Hand. Ein leises Schauern ging durch seinen Körper, als käme ihm erst jetzt die ganze fürchterliche Gefahr zum Bewußtsein.

»Höre, Klaus. Bezahlen kann ich dir meine Schuld nicht. Ein Leben ist unbezahlbar. Aber man soll nicht sagen, daß Baumeister Jensen nicht wenigstens versucht hätte, nach Möglichkeit abzuzahlen. Also raus mit der Sprache! Was treibst du jetzt?«

Klaus sah den Fremden zweifelnd an.

»Jetzt... jetzt, Herr Baumeister, gehe ich in die Schule von Seehausen und... nein, jetzt sind ja Ferien... und in meiner freien Zeit helfe ich dem Vater auf dem Acker und bei der Herde «

Baumeister Jensen musterte prüfend die kräftige, gut entwickelte Gestalt Klaus Krönings.

»Du siehst mir so aus, Klaus, als ob du in der obersten Klasse säßest und bald mit der Schule fertig wärst.«

»So ist's, Herr Baumeister. Zu Michaelis bin ich fertig.«

»Und was dann, Klaus? Hast du dir schon irgendeinen Plan gemacht?«

Klaus zuckte die Achseln. Sollte er dem Fremden erzählen, was er heute vormittag seinen Mitschülern gesagt hatte? Er setzte an und stockte wieder. Irgendwie erschien ihm der Plan, den er vor kurzem noch so eifrig verteidigt hatte, gar nicht mehr so erstrebenswert.

»Na! Raus mit der Sprache, Klaus. Irgend etwas scheinst du dir doch schon vorgenommen zu haben.«

Eine flüchtige Röte huschte über die Züge Klaus Krönings.

»Ja, Herr Baumeister, ich hatte wohl einen Plan. Ich wäre gern Briefträger geworden. Aber ich glaube, das ist sehr schwer. Wenn man keine Freunde bei der Post hat, kommt man da kaum an.«

Baumeister Jensen blickte amüsiert auf den Jungen.

»Weißt du, Klaus, das ließe sich am Ende schon machen. Ich habe einige gute Freunde bei der Post, die das vermitteln könnten.«

»Wirklich, Herr Baumeister, das wäre ja herrlich. Ich wäre Ihnen so dankbar.«

»Das mag ja alles ganz gut sein, Klaus. Gewiß ist Briefträger ein hübscher Beruf, aber eigentlich habe ich andere Pläne für meinen Lebensretter. Wir wollen es uns mal in aller Ruhe überlegen, ob sich für dich nicht am Ende etwas Geeigneteres findet und du eine höhere Stufe erklettern kannst.«

Noch etwas Besseres? Klaus starrte den Baumeister ganz verwundert an. Seine Gedanken und Wünsche begannen sich zu überschlagen. Welche Zukunftsaussichten deutete der Fremde ihm da an. Sollte ihm am Ende doch die Möglichkeit gegeben werden, eine ordentliche Lehre durchzumachen, ein tüchtiges Handwerk zu lernen?

Der Baumeister sprach weiter. »Du hast ja jetzt Ferien. Zeit in Hülle und Fülle, wir wollen uns das in aller Ruhe überlegen. Ich selbst habe noch die nächsten Wochen hier in der Gegend zu tun. Du sollst mich dabei begleiten. Dann, wenn ich dich kennengelernt habe, wollen wir unsere Entschlüsse fassen. Einverstanden, Klaus?«

»Ja, Herr Baumeister.«

»Dann schlag ein, Klaus.«

Baumeister Jensen streckte Klaus Kröning die Hand entgegen. Der legte seine Rechte hinein.

»Abgemacht, Klaus, wenn dein Vater nichts dagegen hat.«

Der Hirt nickte.

»In Gottes Namen, Herr.«

»Gut. Morgen ist Sonntag. Morgen arbeiten wir nicht. Frage morgen früh um acht in dem Gasthaus zur Post in Waltershof nach mir. Und jetzt bringe mich hier sicher von der Wiese weg auf die Straße.«

»Sag mal, Karl, was ist denn mit dem Ältesten von unserem Gemeindehirten los? Man bekommt ihn gar nicht mehr zu sehen.«

Fritz Lautensach stellte die Frage an Karl Kundtke, der gerade damit beschäftigt war, ein Stückchen roten Fries an eine Angelschnur zu knüpfen.

»Nanu Fritze, du weißt doch sonst alle Neuigkeiten. Hast du nichts davon gehört? Klaus hat eine Anstellung bekommen,« Während er das sagte, warf Kundtke das Ende der Schnur mit dem roten Lappen in das Bachwasser.

»Eine Anstellung bekommen?—Wo denn? Wie denn?«

»Ja, der Kerl hat mächtiges Glück gehabt. Irgendwie hat er die Bekanntschaft mit einem Baumeister von der Bahngesellschaft gemacht. Du weißt doch, daß wir hier eine Bahn herkriegen sollen. Und der Baumeister hat ihn... hallo hopp!...«

Karl Kundtke zog die Schnur aus dem Wasser heraus. Ein großer Frosch hatte nach dem roten Läppchen geschnappt, hielt es mit den Kiefern krampfhaft fest und ließ sich aus dem Wasser herausholen.

»So, da hätten wir wieder einen.«

»Laß doch den dummen Frosch.«

»Bist selber ein Frosch«, gab Kundtke schlagfertig zurück.

»Ach was, erzähle doch lieber. Was hat denn Klaus da zu tun, und vor allen Dingen, bekommt er was für seine Arbeit?«

Karl Kundtke steckte den Frosch in die Botanisiertrommel.

»Dumme Frage! Natürlich bekommt er was dafür. Denk dir mal, eine blanke Mark pro Tag.«

»Donnerwetter, eine Mark, jeden Tag, da muß er ja reich werden. Was hat er denn dafür zu tun?«

Karl Kundtke hängte sich die Botanisiertrommel um und wickelte seine Schnur zusammen.

»Geschenkt bekommt er das Geld nicht. Er arbeitet bei einem Feldmesser, der hier die Bahnstrecke ausmißt. Wenn wir den Bach weiter runtergehen, können wir ihn vielleicht bei seiner Arbeit beobachten.«

»Gut, Karl, das wollen wir machen.«

Die beiden wanderten den Bach entlang und näherten sich den Hörselwiesen. Plötzlich blieb Kundtke stehen und deutete in die Ferne.

»Kannst du sehen? Da hinten.«

Fritz folgte der Richtung des ausgestreckten Armes. Da, weit hinten auf der Wiese war ein großer gelber Sonnenschirm aufgestellt. Darunter stand ein Mann vor einem dreibeinigen Stativ, das eine Tischplatte und darüber eine Art von Fernrohr trug. Der Mann machte mit beiden Händen abwechselnd Zeichen.

»Was hat denn der? Was bedeutet das?« fragte Fritz Lautensach.

»Das gilt unserem Freunde Klaus. Sieh mal da weiter, etwa zweihundert Meter nach rechts, da kannst du ihn wie einen Frosch auf der Wiese herumspringen sehen.«

Fritz Lautensach kniff die Augen zusammen, um schärfer sehen zu können. Es war in der Tat Klaus Kröning, der dort in weiter Ferne durch das Gras lief, eine Meßlatte in der Hand, ein weiteres halbes Dutzend davon unter dem linken Arm. Jetzt blieb er stehen. Ein neuer Wink von dem Manne unter dem Schirm her. Er stieß die eine Latte senkrecht in den Boden und trabte mit den anderen weiter.

Eine ganze Weile standen Karl Kundtke und Fritz Lautensach und beobachteten die Tätigkeit ihres Kameraden.

»Na Karl, sehr kurzweilig stelle ich mir das nicht vor, den ganzen Tag auf der Wiese rumlaufen und Stäbe in den Boden zu stecken. Frösche fangen macht mehr Spaß.«

Karl Kundtke bewegte nachdenklich den Kopf.

»Das schon, Fritz. Aber denke doch mal, eine Mark den Tag. Was der Klaus sich da zusammensparen kann. Der ist ja ein reicher Mann, wenn die Schule wieder anfängt.«

Karl Kundtke begann zu rechnen und genierte sich nicht, die Finger dabei zu Hilfe zu nehmen. Kantor Wendelmut wäre sicher entrüstet gewesen, wenn er es gesehen hätte.

»Ich sage dir, Fritz, er wird wohlhabend. Sechs Wochen Ferien, die Woche zu sechs Tagen, 6x6... Menschenskind, der hat ja 36 Mark, wenn die Ferien vorbei sind.«

Fritz Lautensach zuckte abweisend mit den Schultern. »Ach was, das Geld darf er ja nicht behalten. Das muß er doch seinem Alten abliefern. Dafür verdirbt er sich die ganzen Ferien und nachher ist's wieder so, wie's war.«

Karl Kundtke schüttelte den Kopf.

»Du, das glaube ich nicht. Der Klaus bleibt dabei. Der bleibt bei der Eisenbahn. Der geht nicht mehr zum Bauern, wenn wir die Schule hinter uns haben.«

Hätte Karl Kundtke in diesem Moment die Gedanken Klaus Krönings gekannt, er wäre nicht so fest davon überzeugt gewesen, daß der dabei bleiben würde. Klaus war jetzt fünf Tage dabei als Gehilfe des Landmessers Wendt, der ihn auf den Wunsch des Baumeisters Jensen angenommen hatte. Fünf Tage, in denen er mehr gelaufen und gesprungen war als früher in fünf Wochen. Schon am frühen Morgen begann die Arbeit. Da zogen die beiden aus und Klaus hatte einen leichten Handwagen zu ziehen, der mit dem ganzen Feldmeßgerät beladen war. An der letzten Latte, die sie am vorangegangenen Tage gesteckt hatten, machten sie halt. Hier wurde der Schirm aufgestellt und darunter der Stativtisch mit dem wunderlichen Fernrohr. Einen Theodolithen nannte Feldmesser Wendt das Ding. Dann ging die Arbeit los, eine Arbeit, die für Klaus hauptsächlich im Laufen bestand.

Aber wie mußte er laufen. Das hatte ihm Wendt gleich am ersten Tage beigebracht.

»Klaus, mein Junge«, hatte der zu ihm gesagt, »die Hauptsache ist, daß ein Feldmesser einen konstanten Schritt besitzt. Ja, du hast natürlich keine Ahnung, was das bedeutet. Also jetzt marschiere mal geradeaus auf die Pappel da zu und zähle dabei deine Schritte. Du mußt ganz natürlich marschieren, wie du immer zu gehen pflegst. Beim hundertsten Schritt bleibst du stehen und drehst dich zu mir um.«

Klaus hatte das getan. Dann war der Feldmesser ihm nachgegangen, wobei er die eigenen Schritte ganz automatisch zählte, hatte etwas in sein Notizbuch geschrieben, einen Bruch, soviel Klaus sehen konnte, und dann hatte sich das gleiche Experiment noch ein halbes Dutzend mal wiederholt. Darauf hatte Wendt ihn einen Blick in das Notizbuch tun lassen, in dem sechsmal hintereinander der gleiche Bruch geschrieben stand.

»Du hast einen ganz guten Schritt, mein Junge. Vielleicht kann aus dir noch mal was werden. Aber merk es dir und beherzige es. Immer genau so gehen, wie du jetzt gegangen bist und immer die Schritte zählen... genau zählen, sonst hat die Sache keinen Zweck.«

Und dann war die Arbeit angegangen. In einer bestimmten Richtung wurde Klaus ins Feld geschickt. Sobald er um ein geringes abwich, brachte ihn Wendt durch Zurufe wieder auf den richtigen Kurs. Alle hundert Schritt mußte er eine Latte stecken, während der Feldmesser dazu seine Eintragungen auf der Karte machte. Wenn dann wieder so eine Strecke von etwa einem Kilometer abgesteckt war, dann fing die Lauferei von Klaus erst so richtig an. Dann hieß es die Grenzsteine auf den Wiesen suchen, die jetzt im hohen Gras besonders schwer zu finden waren. Bei jedem Stein mußte er mit einer Latte Aufstellung nehmen und stramm stehen, während Wendt mit dem Theodolithen visierte, Winkel maß und seine Richtlinien auf der Karte eintrug.

Das strengte Sehnen und Muskeln ganz gehörig an. Wenn der Tag vorüber war, schmerzten Klaus alle Gelenke. So anstrengend hatte er sich seine Tätigkeit bei der Eisenbahngesellschaft doch nicht vorgestellt. Die ersten Tage wollte er fast verzweifeln. Aber schon in der zweiten Woche merkte er, wie sein Körper sich unter dieser Anstrengung zu kräftigen begann. Er lernte das kennen, was der Sportsmann als Training bezeichnet. Von Tag zu Tag wurde ihm die Arbeit leichter, und dann kam etwas dazu, was er bald gar nicht mehr missen mochte, die mittägliche Plauderstunde mit dem Feldmesser Wendt.

Die Trassierungsarbeiten mußten ja zum größten Teil in so weiter Entfernung von bewohnten Ortschaften ausgeführt werden, daß es nicht möglich war, zum Essen in irgendein Wirtshaus zu gehen. Da hieß es dann die mitgebrachten Vorräte im Freien verzehren, und während dieser einen Stunde wurde Wendt gesprächig und unterhielt sich gern mit seinem jungen Gehilfen. In den ersten Tagen hatte er sich nur über die Verhältnisse von Klaus erkundigt, nach seinen Eltern und seinem bisherigen Leben gefragt. Dann aber, als er sah, daß Klaus mit Lust bei der Sache war, begann er ihn in die Geheimnisse der Feldmesserkunst einzuweihen, und ohne daß er es recht merkte, lernte Klaus an jedem Tage von ihm.

Da war dieser geheimnisvolle Apparat auf dem Plantisch. Ein Fernrohr?—Gewiß! Wendt ließ ihn hindurchschauen, drehte das Rohr nach allen Seiten. Klaus staunte. War es doch das erstemal, daß er durch solch ein Rohr blickte. Immer wieder wunderte er sich darüber, wie handgreiflich nahe die fernen Dinge durch dies kleine Rohr herankamen.

Aber das war nur der Anfang. Wendt machte ihm bald klar, daß dies Fernrohr eigentlich nur ein nebensächlicher Teil des ganzen Apparates sei, daß man es zur Not auch durch einen einfachen Visierstab ersetzen könne. Und dann wies er ihm die Gradeinteilungen an dem Theodolithen. Zeigte ihm, wie man mit Hilfe der an dem Apparat montierten Magnetnadel den Winkel jeder Visierlinie mit der Nord-Süd-Linie messen könne. Wie man mit Hilfe der Libelle auch die Höhenunterschiede bis auf Zentimeter zu ermitteln vermöge. Schon in der zweiten Woche kannte Klaus den Theodolithen in allen seinen Einzelheiten, und in der dritten Woche hätte er es sich wohl zugetraut, selbst damit zu arbeiten.

Daran war ja nun vorläufig nicht zu denken, aber er wußte doch jetzt wenigstens, was es mit seinen verschiedenen Märschen und Gängen über die Felder auf sich hatte, was es zu bedeuten hatte, wenn er bald hier, bald dort Grenzsteine aufsuchen und markieren mußte. Und mit dem Verständnis wuchs die Liebe zur Arbeit.

Wie im Fluge vergingen die Tage. Schon war die letzte Ferienwoche angebrochen. Rüstig waren in dieser Zeit die Trassierungsarbeiten um viele Kilometer fortgeschritten. Immer länger und beschwerlicher wurde für Klaus der Weg zwischen dem Elternhaus und seiner Arbeitsstelle. Außerdem machte er sich Gedanken, wie es nun am Ende der Ferien weiter werden solle. Die Schule—morgens von 7 bis 11—dazu zweimal in der Woche von 2 bis 4—er sah keine Möglichkeit, wie er gleichzeitig die Schule besuchen und bei der Eisenbahn bleiben könne.

Gelegentlich hatte er seine Sorgen und Zweifel in der Mittagspause dem Feldmesser zu offenbaren versucht. Aber der war jedesmal mit ein paar Scherzworten darüber hinweggegangen.

»Laß nur, Klaus! Das findet sich alles beim Ausfegen. Das werden wir schon zur rechten Zeit ins Lot bringen. Du hast in Baumeister Jensen einen Freund, der dir wohl will.«

Ja, Baumeister Jensen—den hatte Klaus seit jenem Sonntag im Gasthaus zur Post nicht wiedergesehen. Wo mochte der jetzt wohl stecken?

Als die Arbeit an diesem Tage vollendet war, machte sich Klaus auf den Heimmarsch. Reichlich zwei Meilen hatte er zu marschieren. Jetzt sah er den Kirchturm von Seehausen, jetzt hatte er die Dorfstraße erreicht. Unwillkürlich ging er schneller, wie ein Pferd, das die Nähe des Stalles wittert. Nun noch eine letzte Wegbiegung, und das Haus lag vor ihm. Da plötzlich stutzte er, blieb stehen, beschattete die Augen mit der Hand, blickte schärfer. Standen dort nicht zwei Männer im Vorgarten—nein, drei sogar, der eine davon sein Vater. Der andere, das war doch sein Lehrer, der alte Kantor Wendelmut. Und der dritte... Klaus stieß einen Freudenschrei aus und lief auf das Haus zu. Der dritte, das war ja der Baumeister Jensen, der da mit den beiden anderen sprach. Klaus trat in den Garten. Beim Eintritt bemerkte er ein funkelnagelneues Fahrrad, das an der Wand lehnte. Offenbar war Jensen damit gekommen.

»Hallo Klaus, da bist du ja!« Der Baumeister streckte ihm die Hand entgegen.

»Herr Baumeister, wie freue ich mich, Sie zu sehen.«

»Die Freude ist ganz auf meiner Seite, mein Junge. Ich habe gehört, daß dir's bei der Eisenbahn gefällt und daß du deine Sache gut machst.«

Klaus wurde rot bei dem Lob.

»Ja, Herr Baumeister, ich bin gern dabei... aber...« Er warf einen Seitenblick auf den Kantor. Baumeister Jensen fing ihn auf und lachte.

»Ich kenne deine Sorgen, Klaus. Herr Wendt hat mir davon erzählt. Nun wird's Zeit, daß wir die Sache ins reine bringen. Was meinen Sie, Herr Kantor?«

Justus Wendelmut schob die Brille auf die Stirn und blickte Klaus prüfend an.

»Es ist so, wie ich's Ihnen sagte, Herr Baumeister. Der Junge ist ein guter Schüler und sitzt schon das zweite Jahr in der ersten Klasse. Viel lernen kann er bei mir nicht mehr. Wenn Sie ihm Gelegenheit geben, sich neben seiner Arbeit weiterzubilden, so will ich ihn schon jetzt in Gottes Namen von der Schule dispensieren.«

Klaus Krönings Augen leuchteten auf. Mit einem Schlage sah er die Sorge, die ihn die letzten Wochen bedrückt harte, schwinden. Baumeister Jensen sprach weiter.

»Dann sind wir also einig, Klaus, daß du bei der Eisenbahn bleibst. Schlag ein.«

Freudig schlug Klaus in die dargebotene Hand.

»So, mein Junge, das wäre abgemacht. Nun zu Punkt zwei unserer Tagesordnung. Die Trassierung geht immer weiter, die Wege werden für dich immer länger.«

»Oh, Herr Baumeister, ich laufe gerne.«

»Du hast genug bei der Arbeit zu laufen. Zeit ist Geld. Auf dem Rade kommst du in 15 Minuten so weit wie zu Fuß in einer Stunde. Also da schau her, das Rad dort ist deins.«

Seine Freude war so groß, daß er erst nach einiger Zeit Worte des Dankes finden konnte. Jensen wehrte lächelnd ab.

»Laß gut sein, Klaus. Das geschah im Interesse unserer Gesellschaft. Es liegt uns daran, daß du frisch bei der Arbeit bist und nicht schon halb kaputt ankommst. Die Hauptsache ist jetzt, daß du auch fahren lernst. Das Rad allein tut's ja nicht.«

Der Sommertag ging zur Neige. Schon war die Sonne hinter den Bergkämmen im

Westen versunken, und die Schatten begannen zu wachsen.

»Sieh mal, da!« Während er die Worte ausstieß, packte Karl Kundtke seinen Freund Fritz Lautensach am Arm, daß er am nächsten Tage blaue Flecke hatte. Ärgerlich riß er sich los.

»Was soll ich denn sehen? Meinst du den Radfahrer da? Die sind doch keine Seltenheit mehr.«

»Radfahrer da?... Mensch, sperr doch die Augen auf. Hast du nicht gesehen, wer's war?«

»Keine Ahnung. Woher soll ich jeden Radfahrer kennen?«

»Na, dann paß jetzt auf. Dahinten kommt er zurück. Sieh ihn dir ordentlich an.«

In der Ferne tauchte ein blinkendes Rad auf und kam schnell näher. Wie ein Wirbelwind sauste der Fahrer an ihnen vorüber. Fritz Lautensach stand da und sperrte Mund und Nase auf.

»Ist das?... war das nicht...?«

»Klaus Kröning war's! Hast du's endlich begriffen?«

»Ja, aber... wie kommt der zu einem Rad?... Wo hat er fahren gelernt?«

»Keine Ahnung. Ich weiß es sowenig wie du.«

Fritz Lautensach kratzte sich bedenklich hinterm Ohr.

»Na, wenn wir ihn nicht vorher sehen, in vier Tagen fängt ja die Schule an. Da muß der Duckmäuser mit seinen Geheimnissen rausrücken.«

Die Wochen summten sich zu Monden. Schon flog der Altweibersommer durch das Thüringer Land, und die Kastanien begannen zu vergilben.

Einmal hatte der alte Landbriefträger doch den Weg in die Hütte des Gemeindehirten gefunden. Als Klaus am Abend von der Arbeit nach Haus kam, hielt sein Vater einen Brief in der Hand.

»Klaus, mein Junge, ich habe hier einen Brief bekommen. Weiß der Himmel, wo Mutter wieder meine Brille verkramt hat. Lies du mir mal vor.«

Klaus unterdrückte ein Lächeln.

»Gerne, Vater, gib nur her.« Er ergriff den Brief, las die Aufschrift: An Herrn Klaus Kröning.

Er stutzte. Der Vater hieß doch Ernst.

»Na, Junge, nu lies doch endlich! Das sieht ja beinahe aus, als ob du nicht lesen kannst«, rief der Alte ungeduldig.

»Der Brief ist nicht an dich, Vater.«

»Nicht an mich? Warum hat ihn denn der Briefträger hier abgegeben?«

Unschlüssig bewegte Klaus den Briefumschlag zwischen den Händen. Erst jetzt bemerkte er den Stempel auf der Rückseite: Voßberg & Co., Eisenbahngesellschaft. Ein jäher Schreck durchzuckte ihn. Was hatte die Gesellschaft ihm schriftlich mitzuteilen. Er riß den Brief aus dem Umschlag und las mit stockender Stimme:

»Herrn Klaus Kröning!

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daß wir Ihnen für die Zeit, in der Sie mehr als 30 km von Seehausen entfernt für uns tätig sind, eine tägliche Zulage von 2 Mark ausgeworfen haben.

Hochachtungsvoll Voßberg & Co.«

»Was soll das bedeuten, mein Junge?« fragte der Alte verwundert. Er bekam keine Antwort. Klaus ließ den Kopf auf die Arme sinken und konnte die Tränen nicht zurückhalten.

Von diesem Tage an begann ein neues Leben für ihn. Nun fuhr er des Abends

nicht mehr nach Haus, sondern blieb mit dem Landmesser Wendt zusammen im

Gasthaus des Dorfes, das ihrer augenblicklichen Arbeitsstelle jeweils am

nächsten gelegen war. Nur noch des Sonntags kam er nach Seehausen, dann sahen

ihn seine alten Kameraden auf dem Rade durch die Dorfstraße dahinsausen und

zerbrachen sich den Kopf, wo er wohl stecken, was er wohl treiben

möge.—

Immer weiter war die Trassierung der Bahnstrecke inzwischen fortgeschritten.

Schon befanden sie sich in Gegenden, die Klaus nicht kannte, in die er früher

niemals gekommen war.

Bedenklich schüttelte Wendt den Kopf, brummte einige unverständliche Worte vor sich hin.

»Was haben Sie, Herr Wendt?«

»Nichts Besonderes, Klaus. Nur daß der Teufel hier Bahnlinien trassieren soll. Ich fürchte, wir kommen ganz scheußlich in die Soße.«

Die Bemerkung des Feldmessers war nicht unbegründet. Sie befanden sich jetzt in der Nähe von Reinhardsbrunn und Georgental. Kristallklar und rauschend strömen hier eine große Zahl von Gebirgswassern zu Tale. Sobald sie aber in die Ebene kommen, verlangsamen sie ihren Lauf, beginnen zu stagnieren und verwandeln weite Flächen in Sumpfland. Das war es, was Wendt zu seinem Ausruf veranlaßte.

Über eine Länge von etwa 500 Metern mußte die Strecke durch den Sumpf geführt werden. Zweifelnd betrachtete Klaus das Gelände, über dessen tückischen Charakter das reichlich sprießende Wollgras keinen Zweifel ließ.

»Wie soll hier jemals eine Eisenbahn fahren, Herr Wendt?«

Der Feldmesser schüttelte den Kopf.

»Das ist eine spätere Sorge, Klaus. Man wird zuerst einen tiefen Graben anlegen, der dem Moor einen guten Abfluß in das tiefere Gelände ermöglicht und den Sumpf trockenlegt. Dann wird man einen Sanddamm schütten, wie man es in solchen Fällen immer tut. Der Sand wird durch sein Gewicht den Moorboden zur Seite drücken. Nach einiger Zeit wird der Damm mit seiner Sohle den festen, tragfähigen Untergrund erreicht haben, und dann werden die Züge auf seiner Krone sicher über diese Wiese rollen.

Das werden unsere Leute später schon ganz richtig besorgen. Bedenklich ist es, daß wir jetzt durch den Sumpf hindurch unsere Trasse abstecken müssen.«

Heute mußte der Handwagen zurückbleiben. Auch Stiefel und Strümpfe ließ Klaus zurück und brachte die einzelnen Sachen in mehrfachen Gängen zu dem von Wendt bezeichneten Punkt.

Es ging besser als er dachte. Leichtfüßig von einem kräftigen Grasbüschel zum anderen tretend, gelangte er glücklich zu der gewünschten Stelle, und bald waren Schirm und Stativ aufgestellt. Bedeutend schwieriger war das, was Klaus mit seinen 110 Pfund Körpergewicht glückte, für den erheblich schwereren Feldmesser. Bedenklich schwankte der Boden unter dessen Tritten. Aber Klaus hatte auf seinen wiederholten Gängen einen einigermaßen sicheren Pfad ausfindig gemacht, und unter seiner Führung kam auch Wendt glücklich zu seinem Plantisch. Gemächlich ließ er sich nieder und griff in die Brusttasche, um sein Reißzeug herauszuholen. Griff in diese und in andere Taschen. Vergeblich—das Reißzeug war nicht da. Jetzt fiel es ihm auch ein. Am Kaffeetisch hatte er es gegen seine sonstigen Gewohnheiten herausgezogen, offenbar vergessen, es wieder einzustecken.

Das Reißzeug war unentbehrlich. Ohne Zirkel und Feder konnte er nicht trassieren. Aber der Schaden ließ sich leicht kurieren. Mit dem Rade konnte Klaus in zehn Minuten im Gasthaus sein, das vermißte Stück herbeiholen. Während Klaus auf seiner Maschine davonsauste, steckte Wendt eine Zigarette an und ließ seine Blicke in die Runde gehen.

Schön war das Thüringer Land hier. Besonders schön in diesen klaren Herbsttagen. In allen Farben und Tinten vom leuchtenden Rot und Gelb bis zum tiefen Grün schimmerte das Laub der wilden Obstbäume an den Berghängen. In weiter Ferne hob sich die dunkelblaue Silhouette des Thüringer Waldes vom Horizont ab. In tausend Reflexen spielte die goldene Oktobersonne über dem Ganzen.

Tief atmend sog der Feldmesser die würzige Herbstluft ein, schloß dann für Minuten die vom Schauen gesättigten Augen.

Ein Gefühl der Kälte an den Füßen riß ihn aus seinen Sinnen. Er blickte nach

unten und sah, daß er bis zu den Knöcheln im klaren Wasser war. Eben noch bis

zu den Knöcheln—jetzt schon bis zu den Waden—bis zu den

Knien.

Unter der dauernden Belastung hatte die dünne Rasendecke, die hier auf dem flüssigen Moor schwamm, sich allmählich gesenkt und eine Mulde gebildet, die sich langsam mit dem aufsteigenden Wasser füllte.

Unwillkürlich machte Wendt eine jähe Bewegung, um aus der Mulde heraus auf trockenen Boden zu kommen. Da geschah das Unglück. Die dünne Pflanzendecke zerriß. Er fühlte, daß seine Füße keinen Widerstand mehr fanden und stürzte. Bis zur Brust stürzte er in das flüssige Moor hinein. Mit knapper Not gelang es ihm im letzten Augenblick, mit ausgebreiteten Armen den Sturz abzubremsen. Sonst hätte sich wohl die grüne schwimmende Decke über ihm geschlossen. Spurlos wäre er in der schaurigen Tiefe versunken, der Sumpf hätte ein neues Opfer gehabt.

Aber auch jetzt war die Lage verzweifelt. Bis zur Brust steckte er in einem dünnflüssigen Moorbrei. Nur mit Mühe konnte er sich mit den Händen auf der zerrissenen Rasendecke so weit abstützen, daß er den Mund über dem Wasser behielt. Jeder Versuch, sich mit eigener Kraft herauszuarbeiten, verschlimmerte die Lage. Er fühlte, wie die Rasendecke unter seinen Fingern immer weiter riß, wie jede Beinbewegung ihn immer weiter in die Tiefe zog.

Kälte und Hitze jagten durch seinen Körper. Schweißtropfen standen auf seiner Stirn. Seine Glieder begannen in dem eisigen Moorwasser zu erstarren. Er fühlte, wie seine Kräfte nachließen. Nur noch mit äußerster Anstrengung vermochte er den Mund über Wasser zu halten. Wie lange noch, und er würde den letzten Halt verlieren, in die grundlose Tiefe versinken. Seine Gedanken begannen zu wandern. In traumhaften Bildern zog sein bisheriges Leben an ihm vorbei. Die Sinne begannen ihm zu schwinden.

Klaus sprang vom Rade und eilte in die Gaststube. Da stand der Kaffeetisch noch so, wie sie ihn verlassen hatten. Die Zeitung neben dem Korb mit den Brötchen. Das Reißzeug war nicht zu sehen. Er stürmte nach oben in Wendts Zimmer. Kehrte alle Schubladen und Fächer um. Auch hier nichts. Wo konnte es sein? Sollte Wendt es etwa unterwegs verloren haben? Noch einmal ging er in die Gaststube—instinktiv schob er die Zeitung zur Seite. Da lag das schwarze Kästchen. Weil die Zeitung es so vollständig verdeckte, hatte Wendt wohl vergessen, es mitzunehmen. Eilig ließ er es in die Tasche gleiten und sprang auf die Maschine. Wertvolle Minuten hatte er beim Suchen verloren. Die wollte er jetzt wieder einholen. Mit aller Gewalt trat er in die Pedale und sauste die Landstraße entlang. Dahinten an der Biegung kam die Wiese in Sicht. Im 30-Kilometertempo jagte er darauf zu. Jetzt sah er den Handwagen, jetzt war er neben ihm, sprang ab und schaute nach Wendt aus.

Wo war der geblieben? Dort in der Richtung mußte er doch sitzen. Klaus kniff die Augen zusammen, um schärfer zu sehen.

Dahinten—ja—da hob sich ein Stückchen Gelb aus dem Grün der Wiesenfläche—Wendts Schirm?—Aber wo war Wendt?—War er verunglückt, im Moor versunken?

Im Augenblick hatte Klaus Schuhe und Strümpfe abgeworfen, griff ein paar Meßlatten und drang auf dem tragfähigen Pfad zu der Unglücksstelle vor.

Jetzt sah er auch Wendt—das wenige, was von dem noch zu sehen war. Mit Aufbietung seiner letzten Kräfte hielt der Feldmesser den Kopf noch eben so weit empor, daß er zu atmen vermochte. Schnell war Klaus bei ihm.

»Herr Wendt, halten Sie aus! Noch einen Augenblick.«

Er legte sich der Länge nach auf den Boden, kroch dicht heran und schob dem Verunglückten eine Latte hin. Der wollte sie greifen, sich daran klammern, aber die Kräfte verließen ihn. Noch tiefer sank er bei der schwachen Bewegung. Jetzt verschwand sein Kopf in dem trüben Wasser. Ein paar Blasen stiegen auf.

Verzweifelt kroch Klaus weiter vor, die Latten hinter sich nachziehend. Auch unter ihm senkte sich die schwimmende Decke. Schon lag er vollkommen im Wasser. Aber er fühlte, wie das Wasser seinen Körper trug. Und jetzt—keine Sekunde zu früh—gelang es ihm, die erstarrte Hand Wendts zu packen. Vorsichtig zurückkriechend suchte er den schweren Körper des Feldmessers hinter sich herzuziehen. Die erste kurze Strecke glückte es. Er brachte es dahin, daß Wendt mit dem Munde wieder über dem Wasserspiegel war, zerrte den Bewußtlosen bis an den Rand der Einbruchsstelle. Dann aber merkte er mit Schrecken, daß er nicht vorwärts kam. Der trügerische Rasen begann weiter und immer weiter zu reißen. Jeden Augenblick konnte sich auch unter ihm das nasse Grab öffnen und dann—er erkannte es mit visionärer Klarheit—waren sie beide rettungslos verloren.

In diesen Sekunden der höchsten Gefahr begann Klaus wie unter einem Zwange zu handeln. Während seine Rechte mit Aufbietung aller Kräfte den Versinkenden zu halten suchte, zog er mit der Linken die Latten heran und schob sie unter dessen Körper. Wohl boten diese starken, fast drei Meter langen Meßlatten dem Ohnmächtigen einen gewissen Halt. Aber jeden Augenblick konnte er durch eine unwillkürliche Bewegung davon abgleiten.

Ihn festbinden!—Aber womit? In dem Handwagen da am Wiesenrand war alles, was ihm in dieser Not helfen konnte. Feste Meßketten und Seile. Doch er durfte es ja nicht wagen, die Stelle hier zu verlassen.

Noch während er den Gedanken dachte, glitt seine Linke über seine Kleidung—Die Hosenträger! Damit konnte es gehen. Schon hatte er sie gelöst, die Schulter Wendts fest mit der Latte verknüpft. Jetzt endlich konnte er selbst zurückkriechen, fühlte, wie der Boden sicherer wurde, stand hochaufatmend auf einem festen Grasblock.

Schnellste Hilfe tat not. Doch weit und breit war kein Mensch zu sehen. Sollte er ins Dorf zurückfahren, dort Beistand holen? Wer weiß, wann der kam, und ob er nicht zu spät kommen würde. Hier die zwanzig Meter lange Meßlatte aus kräftigem Stahlband. Mit der mochte es vielleicht glücken. Er zog sie hinter sich her, kroch zur Unfallstelle zurück, bis er wieder mit dem ganzen Leib im Wasser lag. Mit unendlicher Behutsamkeit—jede unvorsichtige Bewegung konnte ja auch unter ihm die schwankende, trügerische Decke zum Zerreißen bringen—legte er das Band um den Körper des Feldmessers und verknotete es zu einer festen Schlinge. Dann kroch er zurück, bis er wieder sicheren Boden unter den Füßen hatte, und begann an dem Band zu ziehen. Langsam, Schritt für Schritt holte er den schweren Körper des Verunglückten zu sich heran. Zwar riß die Decke auch jetzt noch weiter, aber allmählich glückte es ihm doch, den Körper auf festeren Boden zu bringen.

Jetzt endlich hatte er es erreicht. Wendt lag auf einer Stelle, an der eine starke Grasnarbe dem Boden einige Tragfähigkeit verlieh. Aber jetzt war Klaus auch selbst am Ende seiner Kräfte. Und immer noch blieb ihm ein schweres Stück Arbeit zu tun. Wohl hätte er es sich zugetraut, den Feldmesser auf die Schulter zu heben und ein Stück Weges zu tragen. Doch hier auf dem gefährlichen Boden durfte er das nicht wagen. Unter der doppelten Last wäre die Decke auch sicher hier noch gerissen. Vorsichtig, selbst rückwärts kriechend, schleifte er Wendt hinter sich her, bis er endlich den Rand des Moores erreicht hatte. Dort legte er ihn nieder, begann ihn zu reiben und zu massieren. Es dauerte lange Zeit, bis Wendt anfing, wieder Lebenszeichen von sich zu geben, schließlich die Augen aufschlug.

»Wo bin ich? Was ist mit mir, Klaus?«

»Später, Herr Wendt... später. Sie waren im Moor eingebrochen. Wir müssen ins Dorf zurück. Sie müssen in trockene Kleider kommen.«

Der Feldmesser machte einen Versuch, sich aufzurichten, taumelte und fiel sofort zurück.

»Es geht nicht, Klaus. Fahre du ins Dorf und hole Hilfe herbei.« Die Zähne schlugen ihm hörbar aufeinander, während er die Worte hervorbrachte.

Klaus schüttelte den Kopf, entfernte sich ein paar Schritte, kam mit dem Handwagen zurück.

»Keine Zeit, erst ins Dorf zu laufen. Sie müssen schnell ins warme Bett.«

Mit vielem Stützen, Heben und Zureden gelang es ihm, Wendt in den Wagen zu bringen. Dann ergriff er die Deichsel und zog mit seiner Last los. Jetzt auf der harten Landstraße ging es schon besser. Schnell brachte er das Fuhrwerk vorwärts. Bereits tauchten die ersten Häuser des Dorfes vor ihm auf, als er Wendts Stimme hinter sich vernahm.

»Halt, Klaus, halt.«

»Was ist, Herr Wendt, was wünschen Sie?«

»Unmöglich, Klaus, daß wir in diesem Aufzug in das Dorf kommen. Du als Vorspann, ich wie ein Bund Flicken auf dem Wagen. Die Bauern würden ihren Spaß daran haben.«

»Ja, aber, Herr Wendt...«

»Kein Aber, Klaus! Hilf mir mal auf die Beine.«

Klaus hatte nicht viel Zutrauen, daß dieser Versuch gelingen würde. Aber es ging besser, als er erwartete. Jetzt stand Wendt, wenn auch noch schwankend und zähneklappernd auf seinen Füßen. Versuchte es, auf Klaus gestützt, vorwärts zu kommen. Wohl ging's noch unsicher, aber es ging. Bei jedem Schritt quoll ihm das Sumpfwasser spritzend aus den Schuhen und hinterließ eine nasse Spur auf der Landstraße.

Klaus wunderte sich über die Wassermassen, die da von Wendt abflossen. Nie hätte er es für möglich gehalten, daß ein Mensch solche Wassermengen in seiner Kleidung bergen könne.

Die Bewegung tat dem Feldmesser sichtlich gut. Von Minute zu Minute gewannen seine Bewegungen an Sicherheit. Schon versuchte er, mit einem Scherzwort über die heikle Situation hinwegzukommen.

»Langsam, Klaus, langsam! Wo bliebe sonst unsere Würde? Du mußt jetzt den Wagen ziehen und dann... dann wollen wir vor allen Dingen versuchen, möglichst ungesehen in unser Logis zu gelangen. Sonst—wenn die Bauern uns hier ankommen sehen wie die gebadeten Katzen—du weißt ja, wer den Spaten hat, braucht für den Schutt nicht zu sorgen.«

Klaus lachte.

»Ich bin schon fast wieder trocken, Herr Wendt.«

»Trotzdem, Klaus, sofort auf ein paar Stunden ins Bett, wenn wir im Gasthaus sind.«

Es glückte wider Erwarten. Umgesehen kamen sie in den großen Flur des Dorfkruges. Klaus, der augenblicklich entschieden der Repräsentablere von beiden war, holte die Stubenschlüssel von der Theke.

»Ins Bett, Klaus. Vor allen Dingen erst mal ins Bett.«

Mit diesen Worten verschwand Wendt in seinem Zimmer. Klaus hatte nicht allzu große Lust, dem Befehl zu folgen. Er betastete und befühlte sich von allen Seiten. Von außen her hatte unter dem Einfluß von Wind und Sonne ein gewisser Trocknungsprozeß begonnen. Es hatte sich eine schokoladenartige feste Kruste gebildet. Darunter aber war's feucht und warm. Er hatte das Gefühl, als ob er in einem einzigen großen Prießnitzumschlag steckte. Mit Mühe begann er sich die nassen Sachen vom Leibe zu ziehen. Das haftete und klatschte alles aneinander, als ob das Sumpfwasser eine ganz besondere Klebkraft besäße.

Endlich war's gelungen. Klaus stand da wie weiland Urvater Adam am siebenten Tage der Schöpfungsgeschichte. Arbeitete mit Wasser und Frottiertuch, um den Modergeruch loszuwerden, und kroch in das hochgetürmte Bauernbett.

War's die Anstrengung, war's das kalte Oktoberbad oder der überstandene Schrecken, schon nach wenigen Minuten war er fest eingeschlafen. Tief und traumlos zuerst. Dann aber kamen verworrene Träume.

Nicht jetzt lebte er, sondern ein halbes Jahrtausend früher. War auch nicht mehr Lehrling beim Feldmesser Wendt, sondern Jungknappe des Burgherrn von der Waxenkuppe.

Sein Herr lag in Fehde mit den Nachbarn. In wilden Kampf mit feindlicher Übermacht waren sie plötzlich verwickelt. Schwerter und Morgensterne blitzten in der Sonne, prasselten dröhnend auf die Panzer nieder. Immer schlimmer wurde die Bedrängnis, immer kleiner die Zahl der geharnischten Knechte, die noch um den Waxenritter kämpften. Jetzt strauchelte auch dessen Pferd und fiel. Der Ritter mußte fliehen. Der Knappe folgte ihm. Der schwere Panzer hinderte und drückte ihn bei jeder Bewegung. Trotzdem suchte er zu entrinnen, er lief, daß der Schweiß ihm aus allen Poren brach. Dort drüben sah er die Burg. Dort war Sicherheit vor den Verfolgern. Der nächste Weg dorthin ein Pfad durchs Moor. Köhler und Wildschützen gingen ihn bisweilen.

Not bricht Eisen. Der fliehende Waxenritter wagte den Gang. Der Knappe folgte ihm, ging auf schwankenden Pfaden vorwärts. Hörte, wie die Verfolger hinter ihm am Rande des Moores haltmachten, Lärm und Geschrei schwächer wurden. Nur ein paar Bolzen, von den Armbrüsten der Verfolger abgeschnellt, summten ihm noch um die Ohren.

Nun hatte er die Mitte des Weges hinter sich. Bedenklich schwankte der trügerische Boden. Doch unmöglich, umzukehren. Rettung und Sicherheit lagen vor ihm, Gefangenschaft und Tod drohten hinter ihm.

Weiter... immer weiter vorwärts. Da brach die trügerische Decke. Klaus, der Jungknappe, sah seinen Herrn stürzen, sinken, verschwinden. Er wollte ihm zu Hilfe eilen, ihm die lange Ritterlanze zur Rettung hinstrecken, da stürzte er selbst. Wollte schreien, doch vergeblich jeder Versuch zu rufen. Keinen Ton brachte er aus der Kehle. Fühlte, wie er tiefer und tiefer sank, wie der schwere Panzer ihn unwiderstehlich nach unten zog. Jetzt brachen die Fluten über ihm zusammen, verschlossen ihm Mund und Nase. In höchster Atemnot schlug er um sich, wollte sich mit Aufbietung letzter Kraft vor dem Tod im Moore retten.

Ein Schrei brach aus seiner Kehle. Mit einer verzweifelten Anstrengung schob er die Moormassen beiseite—erwachte und merkte, daß er den Kampf auf Leben und Tod mit dem dicken Daunenbett geführt hatte.

Schon herrschte Dämmerung im Zimmer. Er sprang auf, zündete die Petroleumlampe an und kam allmählich aus dem 14. ins 20. Jahrhundert zurück. Ein Gutes hatte der wilde Traum gezeitigt. Einen Schweißausbruch, der auch die letzten Spuren einer etwaigen Erkältung wegfegte. Frisch umgekleidet trat Klaus kurze Zeit danach in die Stube von Wendt. Der kam ihm entgegen.

»Ich hörte dich schreien, Klaus.«

»Ein Traum, Herr Wendt, ein verrückter Traum. Haben Sie auch geträumt?«

»Nein, Klaus... und doch, vielleicht habe ich auch etwas geträumt... was bald Wahrheit werden soll.«

Er ergriff Klaus' Rechte mit beiden Händen und drückte sie lange und fest.—

Ende November war die Trassierung der geplanten Bahnlinie beendet. Ein selten

schöner und milder Herbst war dem Feldmesser Wendt dabei zustatten gekommen.

Jetzt saß er mit dem Baumeister Jensen zusammen in der Erfurter Niederlassung

von Voßberg & Co. Die Besprechung der beiden Herren über die laufenden

Arbeiten war zu Ende. Wendt schob seine Papiere zusammen. Eigentlich hätte er

jetzt gehen können. Doch er blieb noch und schickte sich umständlich an,

seinen zerkauten Zigarrenstummel noch einmal in Brand zu setzen, während der

Baumeister nachdenklich allerlei Arabesken auf ein Blatt Papier malte.

Einige Minuten des Schweigens. Jensen sprach zuerst.

»Ja, mein lieber Wendt, nun zu unserem gemeinschaftlichen Pflegling...«

»Sie meinen Klaus.«

»Ganz recht, Klaus Kröning. Wir sind ihm beide verpflichtet. Meinen Sie, daß...?«

Der Feldmesser unterbrach Jensen, ehe er den Satz vollendete.

»Ja, Herr Baumeister. Ich meine, daß wir den Jungen mit gutem Gewissen als Lehrling in die Firma nehmen können. Er hat einen hellen Kopf, ist willig und anstellig. Schon jetzt versteht er gut mit Zirkel und Reißzeug umzugehen. Weiß der Teufel, wie er sich's angeeignet hat. Nach meiner Meinung hat er jedenfalls das Zeug dazu, einmal ein tüchtiger Eisenbahntechniker zu werden.«

Der Baumeister nickte.

»Gut! Alles ganz gut und schön. Bliebe noch die Frage zu erörtern, wo und wie wir ihn hier in Erfurt unterbringen. Auf einen Zuschuß von zu Hause kann der Junge während seiner Lehrzeit nicht rechnen. Das Gehalt, das wir ihm von der Firma auswerfen können...«

Wendt unterbrach ihn.

»Lassen Sie das meine Sorge sein, Herr Baumeister. Ich werde den Jungen zu mir ins Haus nehmen.«

»Sie wollten, lieber Wendt?«

»Ich will.«

So wurde die weitere Zukunft Klaus Krönings bestimmt. Als Pflegesohn kam er in das Haus des Feldmessers Wendt, als Lehrling zu der Firma Voßberg & Co. Für den ersten Winter nahm ihn Wendt in sein eigenes Büro.

Klaus hätte keinen besseren Lehrer finden können. Unermüdlich war Wendt bestrebt, ihn in die Geheimnisse seiner Kunst einzuweihen. Klaus lernte... und wie lernte er. Er erlebte es förmlich mit, wie jetzt aus den im freien Felde aufgenommenen Trassenkarten die eigentlichen Baupläne entstanden.

Erst jetzt begriff er, was das zu bedeuten hatte, was Wendt seinerzeit während der Feldarbeiten als das Nivellement bezeichnet hatte. In der Horizontalebene war ja die Eisenbahnlinie bereits auf den Trassenkarten genau festgelegt. Aber in der Senkrechten zeigte diese Linie Steigungen und Gefälle, die man einer Eisenbahn niemals zumuten durfte. Jetzt handelte es sich darum, nach dem damals aufgenommenen Nivellement die günstigste Lage des Bahnkörpers in der Senkrechten zu bestimmen. An den tiefer gelegenen Teilen der Strecke waren Dammschüttungen vorzusehen, an höher gelegenen Geländeeinschnitte. Die Kunst, die der alte Feldmesser meisterhaft beherrschte, bestand darin, diese Angleichung der geplanten Strecke an die Bedingungen des Eisenbahnverkehrs mit möglichst geringen Erdbewegungen zu erreichen.

Die dafür notwendigen Berechnungen waren freilich für Klaus noch zu hoch. Er sah, wie Wendt tage- und wochenlang saß, rechnete und immer wieder rechnete. Dicke Bücher füllten sich unter seiner Hand mit endlosen Zahlenreihen und führten zu Resultaten, die Hunderttausende von zu bewegenden Kubikmetern bedeuteten. Gewaltig waren diese Endsummen bei den ersten Rechnungen. Aber immer geringer wurden sie, je weiter die Arbeit fortschritt, und endlich hatte Wendt das Minimum errechnet.

Nun konnte mit der zeichnerischen Ausarbeitung der Pläne begonnen werden, und Klaus fand reichlich Gelegenheit, sich mit Bleistift und Reißfeder zu betätigen. Bogen um Bogen, Streckenabschnitt um Streckenabschnitt zeichnete er, und während der Arbeit begann er die meisterhafte Technik zu begreifen, die in diesen Plänen steckte. Er empfand einen reinen Genuß dabei, wenn er immer wieder neue Kniffe und Kunststücke entdeckte, mit denen Wendt Herr über die Tücken des Geländes geworden war.

Wie im Fluge verstrichen ihm die Wochen und Monate über solcher Arbeit. Ehe er sich's recht versah, wurden die Tage schon wieder länger. Immer höher stieg die Sonne und gewann neue Kraft. Schon steckten die Hasel- und Erlenbüsche ihre Blütenkätzchen aus, und die Glocken begannen das Osterfest einzuläuten. Da schrieb der Feldmesser Wendt seinen Namen unter den letzten der großen Nivellementspläne, warf die Feder zur Seite und sagte:

»Fertig, Klaus!«

»Sie meinen, Herr Wendt?«

»Ich meine, Klaus, daß heute Ostersonnabend ist, und daß du deine Eltern lange nicht gesehen hast... Also, Junge...«

Er zog ein Kuvert aus der Tasche.

»Hier hast du Reisegeld und außerdem acht Tage Urlaub. Tummle dich, der nächste Zug nach Eisenach geht in anderthalb Stunden.«

Klaus wußte kaum, wie ihm geschah. Abwechselnd drückte er die Hände des Feldmessers und redete allerlei wirres Zeug durcheinander... saß auf der Bahn und fuhr der Heimat entgegen.

Das letzte Stück des Weges legte er auf seinem Rade zurück. Und dann hing er am Halse seiner Mutter, während sein Bruder Bert das Rad hineinschob und die Tür verschloß.

»Klaus, Junge, wo kommst du her? Ist etwas nicht in Ordnung?«

Der Gemeindehirt stieß die Worte hervor.

»Alles in bester Ordnung, Vater. Habe eine Woche Urlaub... Reisegeld hat mir die Firma auch gegeben... Aber Mutter...«

Schnuppernd sog Klaus den Duft vom Herde her ein.

»Einen Wolfshunger habe ich, Mutter. Hoffentlich habt ihr mir noch was übriggelassen.«

»Gewiß mein Junge, es ist noch reichlich da.«

Während die Mutter auftischte, begann er auszupacken. Vater Kröning mußte den reinen Pastorentabak, den Klaus ihm aus Erfurt mitgebracht hatte, probieren. Klaus bestand darauf, daß es ohne jede Beimischung der heimischen Flora geschah, obwohl der Gemeindehirt solch Unterfangen für verschwenderisch und sündhaft erachtete.

Mit glänzenden Augen erzählte Klaus von seinem Leben in Erfurt und von seinen Zukunftsplänen. Bis jetzt hatten sie im Bureau mit der Ausarbeitung der Bauzeichnungen zu tun gehabt. Nun sollte der Bau beginnen. Mit eigenen Augen würde er jetzt sehen, wie alles das, was sie auf dem Papier errechnet und gezeichnet hatten, zur Ausführung käme.

Bedächtig drückte Vater Kröning den Tabak in seiner Pfeife fester.

»Ja, und was macht ihr dabei? Ihr guckt bloß zu, wie die anderen arbeiten?«

Klaus lachte.

»So wie du's dir denkst, ist's doch nicht, Vater. Das weiß ich vom Feldmesser Wendt besser. Wir müssen dabei sein und fortwährend nachkontrollieren, ob die Ausführung auch genau mit unseren Zeichnungen übereinstimmt. Da gibt's zum mindesten ebensoviel für uns zu tun, wie vorher bei den Trassierungsarbeiten.«

Der Alte schüttelte den Kopf.

»Na ja, Junge, wenn du's sagst, wird's wohl so sein. Davon verstehe ich nichts.«

Der erste Feiertag brachte Frühlingswetter mit hellem Sonnenschein. Nach dem

Frühstück setzte sich Klaus aufs Rad und fuhr ins Dorf. Es drängte ihn, seine

alten Freunde, besonders Karl Kundtke und Fritz Lautensach, wiederzusehen. Er

hatte gehört, daß die beiden seit Michaelis auf dem nahgelegenen Vorwerk

einer Staatsdomäne untergekommen waren. Heute durfte er wohl hoffen, sie hier

im Dorf zu treffen.

Die beiden dort hinten auf dem Kirchplatz, die schienen's doch zu sein. Forsch trat er in die Pedale, war in kurzer Zeit bei ihnen.

»Hallo, Fritz, hallo Karl, fröhliche Ostern!«

Der Gegengruß, den er bekam, war nicht sehr erfreulich.

»Na, da bist du ja, Klaus im Glück! Hast's wohl schon weit gebracht mit deinem Dienern und Scharwenzeln...«

Die beiden machten keine Miene, die dargebotene Hand zu ergreifen. Versenkten die Arme bis an die Ellbogen in die Hosentaschen und grinsten ihn höhnisch an. Karl Kundtke wandte sich zu Fritz Lautensach.

»Große Ehre für uns. Der Herr Eisenbahndirektor läßt sich herab, mit ganz gewöhnlichen Hofjungen zu reden.«

Die Röte stieg Klaus ins Gesicht.

»Seid ihr beiden denn ganz und gar verrückt«, brach er los, »könnt ihr auf ein freundliches Wort keine freundliche Antwort geben?«

Karl Kundtke zuckte die Achseln.

»Wir sind deine Freunde nicht mehr. Geh du nur zu deinen Leuten und laß uns in Ruhe.«

Klaus nahm sein Rad.

»Wie ihr wollt. Ich dränge mich euch nicht auf. Jetzt ist's an euch, mir das erste freundliche Wort zu geben.«

Er schwang sich in den Sattel und fuhr langsam zurück. Hörte noch, wie Fritz Lautensach ihm nachrief:

»Da kann der Herr Eisenbahndirektor lange warten, bis wir ihm ein gutes Wort geben.«

Verstimmt und nachdenklich fuhr Klaus durch das Dorf. Wie kamen die beiden alten Schulfreunde dazu, ihn so zu behandeln. Gewiß, er hatte Glück gehabt. Durch glückliche Zufälle war es ihm gelungen, einflußreiche Freunde zu gewinnen, in eine Laufbahn zu gelangen, die ihm ganz andere Zukunftsaussichten bot als die hergebrachte Arbeit hier im Dorf. Aber tat er den anderen dadurch irgendwie Schaden oder Abbruch?—Wären die um einen Deut besser daran, wenn er ebenfalls zu Michaelis irgendwo als Hofjunge untergekommen wäre?

Er schüttelte den Kopf. Zum ersten Male in seinem jungen Leben mußte er die Erfahrung machen, daß jeder Erfolg, mag er auch noch so ehrlich errungen sein, Neid erweckt und Feinde schafft.

Der Sommer kam und brachte Arbeit in Fülle. Klaus lernte seinen Lehrmeister dabei von immer neuen und anderen Seiten kennen. War Wendt im verflossenen Jahr hauptsächlich als Geometer und Mathematiker tätig gewesen, so wirkte er jetzt in schneller Abwechslung als Ingenieur, Bauleiter, Organisator, Diplomat, ja bisweilen sogar als Volksredner. Staunend beobachtete Klaus diese Vielseitigkeit. Nur allmählich begriff er, daß sie unbedingt notwendig war, wenn die Bauarbeiten terminmäßig und glatt vonstatten gehen sollten.

Daß es trotzalledem doch noch bisweilen Anstände gab, daß selbst die Geschicklichkeit Wendts nicht alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen vermochte, zeigte sich, als der Bahnbau bei Bodenberg an der Aache im Gange war. Die Bahn lief hier am Nordufer des Flusses. Unmittelbar daneben lag die Stadt Bodenberg, auf dem anderen Ufer der Ort Radenfelde. Zu dem Projekt von Voßberg & Co. gehörte auch eine eiserne Brücke über die Aache, um den Radenfeldern einen bequemen Zugang zum Bahnhof zu bieten. Aber dieser Brückenbau fiel nicht unter die eigentliche Bahnkonzession, sondern mußte von den beiden Gemeinden Bodenberg und Radenfelde genehmigt werden. Selbstverständlich waren die Radenfelder mit Feuer und Flamme für die Brücke, aber die Bodenberger oder wenigstens ihr Stadtbaurat schienen anders zu denken. Schon des öfteren hatte Klaus den Namen Holzschneider gehört. Bald von Wendts, bald von Jensens Lippen. Selten ohne Beiwörter, die meistens der Zoologie entnommen waren. Aber als er einmal fragen wollte, hatte Wendt abgewinkt.

»Ruhig, Klaus. Frage nicht danach. Das geht dich nichts an.«

Da hatte er geschwiegen, doch seine Neugier war rege geworden.

Nun waren die Bauarbeiten am Bahnhof Bodenberg im vollen Gange. Schon erhob sich neben dem frischgeschütteten Damm der Rohbau des Bahnhofsgebäudes. Jeden Mittag gegen ein Uhr erschien ein hageres, bewegliches Männchen auf der Baustelle, grüßte Wendt sehr höflich und spazierte am Flußufer entlang wieder nach Bodenberg zurück. Wütend machte Wendt eine Faust hinter ihm her. Trotz des Verbotes konnte Klaus die Frage nicht unterdrücken.

»Das war doch der Stadtbaurat Holzschneider, Herr Wendt?«

Wendt schlug mit der Faust auf den Tisch, daß die Papiere umherflogen.

»Zum Kreuzhimmeldonnerwetter, ja doch, Junge! Das ist der verfluchte Kerl, der uns auf die Brückenkonzession warten läßt, bis wir schwarz werden... So geht's nicht weiter. Ich will an den Baumeister telegrafieren. Der muß ins Ministerium gehen, sich über die Schlampereien beschweren.«

Er griff nach Bleistift und Papier, um die Depesche aufzusetzen. Klaus unterbrach ihn.

»Herr Wendt...«

»Was denn, Junge, was willst du?«

»Eine kurze Frage nur, Herr Wendt. Brauchen wir denn die Genehmigung von dem... dem Herrn Baurat Holzschneider für unseren Brückenbau?«

»Selbstverständlich, Klaus.«

»Ja, ich meine, Herr Wendt, wenn wir aber ohne die Genehmigung bauen würden...?«

»Dann, ja dann, Klaus, würde uns der Baurat mit Polizeigewalt daran hindern.«

»Ach so, Herr Wendt. Und dann müßten wir alles wieder abreißen?«

Wendt saß schweigend in seinem Sessel und rieb sich die Stirn. Vergeblich wartete Klaus auf eine Antwort. Wendt schien ihn vergessen zu haben. Wie im Selbstgespräch bewegten sich seine Lippen, während seine Rechte allerhand Zahlen auf das Papier warf. Jetzt griff er nach einem frischen Bogen und begann eifrig zu schreiben. Ein langer Brief wurde es, den er kuvertierte und adressierte. Dann zog er die Uhr.

»Mach dich fertig, Klaus. Du mußt den Brief an seine Adresse bringen.«

Klaus warf einen schnellen Blick darauf. Das Schreiben war an Baumeister Jensen in Erfurt adressiert. Wendt hatte die Uhr vor sich auf den Tisch gelegt.

»Mach fix, Klaus. In fünf Minuten mußt du auf dem Rade sitzen. Den Brief mußt du hüten wie deinen Augapfel und dem Baumeister Jensen persönlich übergeben. Zeig mal, hast du eine zuverlässige innere Brusttasche? So, das wird gehen. Hier hast du Reisegeld. Jetzt los!«—

Baumeister Jensen war gerade im Begriff, sein Bureau zu verlassen, als Klaus

atemlos hineinstürmte.

»Was ist, Klaus, was bringst du?«

»Einen Brief von Herrn Wendt.«

Jensen riß den Umschlag auf, warf einen Blick auf die Zeilen und winkte Klaus, sich zu setzen. Er las das Schreiben einmal und noch einmal und schließlich ein drittes Mal. Jetzt nahm er ein Streichholz, zündete den Brief an, warf ihn in den Ofen und wartete, bis er vollkommen verbrannt war. Rührte danach die Aschenreste bis zur vollkommenen Unkenntlichkeit durcheinander. Und dann begann der Herr Baumeister Jensen ein fideles Studentenlied zu pfeifen, was Klaus bisher noch niemals an ihm beobachtet hatte.

»Komm, mein Junge, wir fahren mit dem nächsten Zuge, ich komme mit nach Bodenberg.«

Er griff nach Hut und Stock und warf die Bürotür ins Schloß. So vergnügt und aufgeräumt wie auf dieser Fahrt hatte Klaus den Baumeister Jensen kaum je gesehen. Er kam zu der Überzeugung, daß Wendt dem etwas sehr Lustiges geschrieben haben müsse.—

Der Mittag des nächsten Tages kam heran und brachte wie gewöhnlich den Besuch

des Stadtbaurates Holzschneider. Doch weder Jensen noch Wendt gaben sich die

Ehre, ihn besonders zu begrüßen. Die saßen zusammen in einer Baubude und

beobachteten mit der Uhr in der Hand, wie er den üblichen Gang zum Flusse

machte.

»Riskant bleibt die Geschichte, Herr Wendt.« Jensen kratzte sich dabei hinter dem Ohr. »Zum mindesten wird's eine gehörige Ordnungsstrafe setzen.«

»Ah bah, Herr Baumeister, die verbuchen wir als ›Unvorhergesehenes‹ im Kostenanschlag. Ich habe mir's hin und her überlegt. Es bleibt die einzige Möglichkeit, um endlich vorwärtszukommen.«

»Wie sind Sie denn eigentlich auf die tolle Idee gekommen?«

»Wenn ich's genau sagen soll, durch unseren Klaus. Der Junge stellte in seiner Naivität ein paar Fragen, und da kam mir plötzlich die Erleuchtung.«

Baumeister Jensen lachte hell auf.

»Aha! Und was kein Verstand der Verständigen sieht, das übt in Einfalt ein kindlich Gemüt. Also, unser Klaus ist der eigentliche Urheber dieser Verschwörung.«

Wendt legte die Finger auf die Lippen.

»Der Junge hat keine Ahnung davon, Herr Baumeister.«

»Also lassen wir ihn auch weiter in seiner Ahnungslosigkeit.« Jensen warf einen Blick durch das Fenster. »Freund Holzschneider scheint seine Inspektion beendet zu haben und kehrt zur Stadt zurück. Haben Sie alles vorbereitet?«

»Jawohl, Herr Baumeister.«

»Dann in Gottes Namen los!«

Sie verließen die Bude. Wendt führte den Baumeister zum Ufer. Dort lagen ein paar Fetzen Dachpappe. Als er sie mit dem Stock beiseiteschob, kamen vier in den Boden geschlagene Pfähle zum Vorschein, welche die Ecken eines sechs Meter langen und anderthalb Meter breiten Rechteckes markierten. Jetzt zog er eine Trillerpfeife. Ein Pfiff gellte über den Platz. Noch ehe er verklungen, strömte eine Kolonne von zwölf Mann mit Spaten und Karren heran. Wendt brauchte nichts mehr zu sagen. Er hatte seine Instruktionen dem Polier bereits während der Mittagspause gegeben und der doppelte von ihm für diese Arbeit bewilligte Akkord tat das übrige. Mit Gewalt fuhren die Schaufeln in den Boden, und wie durch Zauberhand füllten sich die Karren. Von Minute zu Minute gewann die Grube an Tiefe. Zwei Stunden nach dem ersten Spatenstich war sie auf anderthalb Meter ausgeschachtet, das Vorspiel des Dramas war beendet. Ohne jegliche Zwischenpause traten die Mitwirkenden des nächsten Aktes, die Maurer auf den Plan. Während die Erdarbeiter jetzt unablässig Steine und Mörtel herbeikarrten, begann ein massiver Mauerklotz aus der Fundamentgrube emporzuwachsen.

Man sagt den Maurern bisweilen nach, daß sie sich zu ihrer Arbeit noch mehr Zeit lassen als andere Handwerker. Aber das gilt nur für Lohnmaurer. Wenn es um Akkordarbeit geht, dann verstehen sie es auch, sich ganz gehörig ranzuhalten, und denen, die hier mauerten, hatte Wendt den doppelten Akkord bewilligt. In sinnverwirrendem Spiel flogen die Steine durch die Luft zur Arbeitsstätte hin. Einen Moment im Wasserkübel, im nächsten Augenblick schon in Mörtel gebettet und mit der Kelle auf ihrem Platz festgeklopft.

Die Stunden verrannen darüber, doch niemand dachte an Feierabend. Als die Sonne unter dem Horizont verschwand und die Schatten der Dämmerung sich niedersenkten, flammten Gasolinscheinwerfer auf und tauchten die Arbeitsstätte in waberndes, grelles Licht. Schon hoben sich Rüststangen um das Bauwerk, Bretter fügten sich zu Plattformen, und unaufhörlich ging die Arbeit weiter. Als die Glocke die zweite Morgenstunde verkündete, war sie vollendet. Schnell wurde noch die Rüstung abgebaut, und dann endlich lag die Stätte so langer fieberhafter Tätigkeit verlassen im Dunklen.—

Der Herr Stadtbaurat Holzschneider kam wie immer von der Bahnbaustelle her

und schritt zum Flußufer hin. Jetzt blieb er stehen, stutzte, strich sich

über die Augen—ging weiter, bis er dicht vor dem Bauwerk stand, das

hier in der vergangenen Nacht aus dem Boden gewachsen war. Er betastete es,

stieß mit dem Stock dagegen. Kein Zweifel, die Augen trogen ihn nicht. Das

war solides, gutes Zementmauerwerk.

Er griff sich zum Halse, als ob der Kragen ihm zu eng würde, und wechselte die Farbe, von tiefster Blässe bis zu dunkelster Röte.—

Wendt beobachtete den Vorgang von seiner Baubude aus. Jetzt kniff er Klaus so

kräftig in den Arm, daß der kaum einen Schrei unterdrücken konnte.

»Klaus, Junge, ich glaube, der will den Pfeiler fressen. Der möchte am liebsten ein Ende davon abbeißen. Na, wir werden ja hören, was er uns zu sagen hat.«

Er brauchte nicht lange darauf zu warten. Baurat Holzschneider kam in die Bude gestürmt.

»Herr Wendt, was soll das?... Was bedeutet das? Was haben Sie da ohne Konzession gebaut?«

Der zuckte die Achseln.

»Ich verstehe Sie nicht, Herr Baurat. Vorarbeiten zum Bahnhof Bodenberg. Auf besondere Anordnung des Herrn Baumeister Jensen ausgeführt.«

»Vorarbeiten!...« Die Stimme des Baurates schnappte vor Erregung über. »Vorarbeiten nennen Sie das, wenn Sie hier einen soliden Brückenpfeiler an den Fluß setzen. Wollen Sie mich dumm machen, Herr!«

»Ich würde etwas Derartiges für zwecklos halten, Herr Baurat«, antwortete Wendt ebenso höflich wie doppelsinnig.

Holzschneider zwang sich gewaltsam zur Ruhe.

»Ich erkläre Ihnen hiermit ausdrücklich, Herr Wendt, daß ich den Brückenbau verbiete und polizeilich verhindern werde, solange nicht die behördliche Konzession vorliegt.«

»Ich denke, die liegt nachgerade lange genug bei Ihnen«, brummte Wendt dazwischen.

»... polizeilich verhindern werde, Herr Wendt«, schrie der Baurat und schoß aus der Tür.

Wendt zuckte die Achseln.

»Kann er uns nicht zwingen, den Pfeiler wieder abzureißen?« fragte Klaus.

»Nein, mein Junge«, lachte Wendt. »Das ist ja das Schöne an der Sache, daß er das nicht kann.«

Schon der nächste Tag zeigte, daß Holzschneider es mit seiner Drohung ernst meinte. Um acht Uhr morgens erschien ein Amtsdiener von Bodenberg und bezog seinen Wachtposten neben dem Brückenpfeiler. Bis sechs Uhr abends, bis die Bauhandwerker Feierabend machten, blieb er dort, und das wiederholte sich die folgenden Tage und Wochen. Manchen derben Scherz mußte er dabei von den Maurern einstecken, bis Wendt eingriff und seine Leute anhielt, dem Manne seinen Auftrag nicht unnötig zu erschweren. Währenddem wuchs auf dem Radenfelder Ufer gemächlich der zweite Brückenpfeiler in die Höhe. Mit Mißfallen bemerkte es der Baurat Holzschneider bei seinen täglichen Besuchen, und noch etwas anderes war geeignet, ihn aufs äußerste zu beunruhigen.

Senkrecht zum Ufer hin bauten sie auf dem anderen Flußufer ein Bohlengerüst, und bald begannen sich dort unter den Schlägen der Niethämmer eiserne Träger und Winkel zu einer schöngeschwungenen Fachwerkbrücke zusammenzuschließen. Zwar lag die Brücke jetzt noch auf dem festen Lande, aber Holzschneider war geneigt, den Leuten von Voßberg & Co. jede Ungesetzlichkeit zuzutrauen. An dem Tage, an dem sie auf Radenfelder Grund die letzte Niete in die Brücke schlugen, verdoppelte er die Wache. Wenn der Tagespolizist seinen Dienst beendigte, trat ein anderer an, der die Nacht über bei dem Bodenberger Pfeiler zu wachen hatte.

»Hm«, sagte Wendt und steckte sich eine Zigarre an, »habe ich dir nicht gesagt, Klaus, daß der Mann uns mehr Schwierigkeiten machen würde, als wir unbedingt nötig haben?«

Klaus zuckte die Achseln.

»Ich weiß nicht, was Sie da tun könnten, Herr Werdt... Den Wächter betäuben... oder...«

»Oder vergiften oder zum mindesten mit dem Lasso fangen«, fiel Wendt lachend dazwischen. »Nein, mein Junge, solche Indianergeschichten machen wir hier nicht. Höchstens ein bißchen Wild-West.« Aber als Klaus wieder bei seiner Arbeit saß, kam das Wort »betäuben« dem Feldmesser nicht aus dem Sinn.—

Dann geschah es in der nächsten Woche, daß sie auf den Dachstuhl des Bahnhofs Bodenberg eine Tannenkrone mit vielen bunten Bändern pflanzten, weil nun das Haus gerichtet war. Und am Abend des gleichen Tages—es war etwas nach Feierabend, und der Nachtpolizist hatte seinen Posten schon bezogen—da kamen die Maurer und Zimmerleute mit bunten Bändern an den Hüten singend zum Flußufer hinab, um nach Radenfelde überzusetzen. Begehrlich schaute ihnen der Wächter nach.