RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

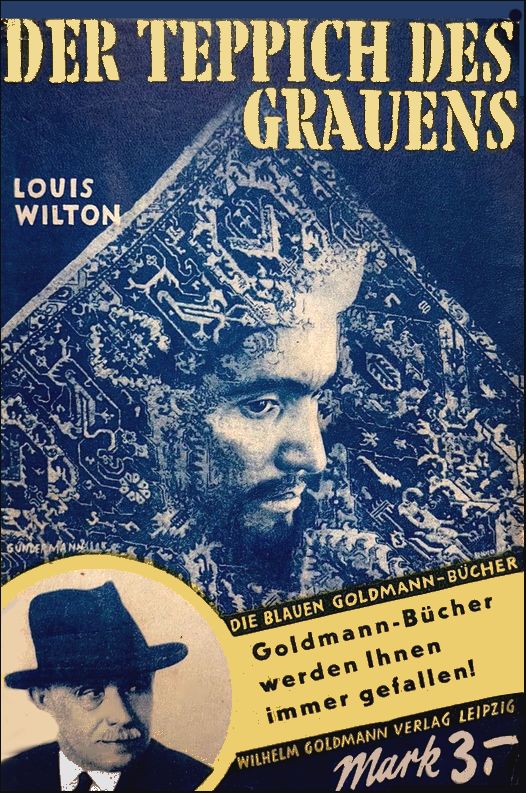

Der Teppich des Grauen, Wilelm Goldmann Verlag, Leipzig, 1929

»Der Teppich des Grauens« ist ein klassischer Spionage-Krimi. der eine düstere Geschichte über Mord, Geheimdienste und internationale Intrigen erzählt.

Der Roman spielt in London in der Zeit zwischen den Weltkriegen und beginnt mit dem mysteriösen Tod eines britischen Geheimagenten, kurz nach dessen Rückkehr aus Indien. Der Mord geschieht durch ein seltenes Gift, das auf einem exotischen Teppich aufgetragen wurde — daher der Titel »Der Teppich des Grauens«. Die Ermittlungen werden von Scotland Yard aufgenommen, doch die Täter sind der Polizei stets einen Schritt voraus.

Dr. Howard Shipley galt, obwohl er kaum vierzig Jahre zählte als einer der namhaftesten und gesuchtesten Ärzte Londons, und man sagte von ihm, daß es keine Krankheit gebe, die er nicht schon in ihren unscheinbarsten Symptomen mit unfehlbarer Sicherheit zu erkennen wisse.

Das wollte viel heißen; tatsächlich hatte Dr. Shipley in einigen rätselhaften und aufsehenerregenden Fällen so überraschende und zutreffende Diagnosen gestellt, daß sein hervorragender Ruf wohl als gerechtfertigt gelten durfte.

An diesem Septemberabend aber, da Dr. Shipley auf dem 18. Polizeirevier im Themseviertel von Bermondsey die krampfhaft starre Gestalt betrachtete, die man hier auf ein primitives Lager gebettet hatte, schienen ihn seine Kenntnisse und Erfahrungen im Stich zu lassen. Er stand offenbar vor etwas Außergewöhnlichem, und in der Frage, die er an den Inspektor richtete, klang deutlich die Spannung wider, in die ihn dieser Fall versetzte.

»Wie ist der Mann hierhergekommen, Mr. Webster? Und wann?«

Webster, der bisher an dem vergitterten Fenster gestanden und in die unfreundliche, enge Gasse geblickt hatte, drehte sich langsam um. Die Sache interessierte ihn nicht sonderlich. Wenn seine Leute Betrunkene oder Kranke auflasen, die nicht eine Kugel, einen Messerstich oder wenigstens einen tüchtigen Hieb abbekommen hatten, gab es zumeist nur zwecklose Scherereien.

An dem Mann dort war aber auch nicht das geringste Anzeichen einer Gewalttat zu entdecken, und wenn nicht gewisse Umstände gewesen wären, so hätte er ihn überhaupt gleich ins Krankenhaus schaffen lassen. Für die Ärzte mochte es ja an dem Patienten manches Interessante zu beobachten geben, denn der Inspektor erinnerte sich nicht, in seiner langjährigen Dienstzeit je einen so erschreckenden Anblick gehabt zu haben.

Nach der sonderbaren Miene Dr. Shipleys konnte hinter der Sache aber vielleicht doch noch irgendeine Niederträchtigkeit stecken, und diese Möglichkeit ließ den Beamten lebendig werden, soweit dies eben bei ihm möglich war. Er pflanzte sich breitbeinig vor dem Arzt auf, und die kleinen, scharfen Augen in seinem derben Gesicht leuchteten in Erwartung.

»Haben Sie etwas gefunden, Doktor?« Webster versuchte seine gewaltige Stimme zu dämpfen, aber sie klang trotzdem noch immer wie ein dumpfes Donnergrollen. »Sie sehen ja mehr als unsereiner, und verdächtig ist immerhin einiges dabei. Der Mann wurde vor etwa einer Stunde von einer Streife hergebracht, die ihn nahe am Pier gefunden hatte. Die Polizisten meldeten, sie hätten plötzlich schrille Pfiffe gehört, die wie ein Alarmsignal klangen, und als sie der Sache nachgingen, seien sie in einer Nische auf den armen Teufel gestoßen. Man hatte ihn dort an die Mauer gelehnt, und als die Leute ihn berührten, fiel er ihnen wie ein Sack in die Arme. Haben Sie schon bemerkt, daß er stocksteif ist? Wir hatten die größte Mühe, ihn zu entkleiden, da sich Arme und Beine kaum bewegen ließen.«

Dr. Shipley hatte mittlerweile die Tischlampe so zurechtgerückt, daß ihr greller Schein voll auf den Kranken fiel. Es war ein mittelgroßer, kräftig gebauter Mann von etwa dreißig Jahren, und allen Anzeichen nach gehörte er dem besseren Arbeiterstand an. Seine Züge zu unterscheiden war unmöglich, da das Gesicht geradezu unheimliche Verzerrungen aufwies. Die Oberlippe war so weit gehoben, daß mit den fest zusammengebissenen Zähnen auch das bläulichrote Zahnfleisch hervortrat. Die Augen waren krampfhaft geschlossen, und als der Arzt die Lider etwas öffnete, leuchtete ihm das Weiße in einem seltsam opalisierenden Schimmer entgegen.

Das auffallendste von allen diesen Symptomen aber war die eigenartige Veränderung der Haut, die im Gesicht und am ganzen Körper aufgedunsen und von einem dunklen, glänzenden Rot war. Es sah aus, als sei der Mann aus siedendem Wasser gezogen worden, und ein blasenartiger Ausschlag verstärkte diesen Eindruck noch.

Diese Erscheinungen waren es offenbar auch, die das besondere Interesse Dr. Shipleys erweckten. Nachdem er dem Kranken den Puls gefühlt hatte, betrachtete er immer wieder verschiedene Stellen der Haut durch die Lupe; man merkte an seinen verkniffenen Augen und dem nervösen Zucken um den schmalen Mund, wie fieberhaft sein Kopf arbeitete, um dieses außerordentliche Krankheitsbild zu deuten.

Endlich richtete er sich auf, warf die Lupe ärgerlich auf den Tisch und ließ sich in den nächsten Stuhl fallen. Dabei haftete sein scharfer, forschender Blick unausgesetzt auf dem Kranken, dessen totenähnliche Starre auch nicht durch das Zucken eines Muskels unterbrochen wurde.

Mit einem Male aber ging mit dem Arzt eine merkwürdige Veränderung vor. Seine sehnige Gestalt begann sich ruckweise zu straffen, und mit einem elastischen Sprung stand er plötzlich vor Webster, der ihn verblüfft anstarrte.

»Inspektor, wenn ich recht habe«, stieß Dr. Shipley durch die Zähne hervor, und in seinem Gesicht lag ein gespanntes Lächeln, »dann werden Sie jetzt ein Wunder erleben, wie Sie es bis heute noch nicht gesehen haben.«

Er öffnete hastig seine Taschenapotheke, die zwei Reihen blinkender Phiolen enthielt, prüfte deren Etiketten und nahm dann bedächtig drei der Fläschchen heraus. Er zögerte eine Weile, als wolle er sich endgültig schlüssig werden, dann zählte er in eine leere Phiole aus jedem der Fläschchen einige Tropfen ab, schüttelte die Mischung sorgfältig und füllte sie in eine Injektionsspritze.

An drei Stellen führte Dr. Shipley die Nadel in den Körper des Kranken, dann atmete er tief auf und bot wieder das Bild unerschütterlicher Ruhe, das man an ihm gewöhnt war. Webster hatte sich die ganze Zeit mäuschenstill verhalten und alle Bewegung des Arztes gespannt verfolgt. Wenn er auch von der ganzen Sache nichts verstand, so ahnte er doch, daß etwas Besonderes vorging, und er hatte von Dr. Shipley viel zu großen Respekt, um ihn zu stören. Nun glaubte er aber doch den Moment gekommen, seine Wißbegierde befriedigen zu dürfen.

»Sind Sie nun doch darauf gekommen, Doktor?«

Dr. Shipley zuckte mit den Schultern. »Ich hoffe es.«

»Etwas Ansteckendes? Müssen wir am Ende gar die Bude ausräuchern?«

Der Gedanke war dem Inspektor sichtlich unangenehm, und er sah den Arzt mißtrauisch von der Seite an.

»Nein — eine Vergiftung.«

»Selbstmordversuch oder Verbrechen?«

»Das müssen Sie den dort fragen, sobald er soweit sein wird.« Dr. Shipley deutete nach dem Kranken. »Ich glaube, der Mann könnte Ihnen sehr interessante Dinge erzählen.«

»Woraus schließen Sie das?«

»Daraus, daß man mit dem Inhalt aller Giftflaschen und Gifttiegel Londons nicht diesen Komplex von Erscheinungen hervorrufen könnte. Was unser Patient abbekommen hat, war offenbar eine jener Teufeleien, auf die wir trotz unserer wissenschaftlichen Fortschritte immer noch nicht gekommen sind; vermutlich ein kombiniertes Pflanzengift, das vor weiß wie langer Zeit irgendein dunkelhäutiger Halunke in irgendeinem schmutzigen Winkel Indiens oder Afrikas zusammengebraut und seiner Sippe als Vermächtnis hinterlassen hat. Eigentlich hätte ich nach allen Anzeichen sofort daraufkommen müssen, aber hoffentlich ist es auch jetzt noch nicht zu spät.«

Dr. Shipley warf einen Blick auf den Kranken. Dann faßte er Webster am Arm und zog ihn an das Lager.

»Nun, was sagen Sie dazu, Inspektor?«

Dieser konnte nur erstaunt die Augen aufreißen und sich vor Verwunderung wortlos den Kopf kraulen, denn was er sah, war kaum zu glauben. Wenn er nicht die ganze Zeit dabeigestanden hätte, würde er tausend Eide geschworen haben, daß das nicht der Mann sei, der noch vor wenigen Minuten hier gelegen hatte. Es war ein zwar leidendes, aber völlig regelmäßiges Gesicht, in das er blickte, und auch die Starre der Glieder hatte sich offenbar gelöst, denn der eine Arm hing plötzlich schlaff über den Rand des Lagers. An die Stelle der krankhaften Röte und des blasenartigen Ekzems, von dem auch nicht die geringste Spur mehr zu sehen war, war eine fahle Blässe getreten, und Stirn, Hals und Brust bedeckte ein leichter Schweiß.

Der Arzt fühlte dem Manne wieder den Puls, nickte befriedigt und blinzelte mit einem befreiten Lächeln Webster zu.

»Das war eine verteufelte Geschichte, Inspektor. Nichts als Annahmen. Ich habe angenommen, daß es vielleicht irgend so ein tückisches Gift sein könnte, und ich habe dann weiter angenommen, daß das und jenes sich vielleicht als Gegenmittel wirksam erweisen könnte. Wenn die erste Annahme falsch war, war es natürlich auch die zweite, aber selbst wenn die erste zutreffend war, brauchte die zweite noch nicht zu stimmen.«

Dr. Shipley schickte sich an, seine Medikamente einzupacken, als ihm noch etwas einfiel. »Haben Sie bei dem Mann irgend etwas gefunden, aus dem sich seine Identität feststellen ließe?«

Der Beamte verneinte. Er mußte zugeben, daß der Mann tatsächlich auch nicht den kleinsten Gegenstand bei sich gehabt hatte und daß weder seine Kleider noch seine Wäsche irgendwie gezeichnet waren. Er sah Dr. Shipley betroffen an.

»Verdammt«, knurrte er etwas verlegen, »das hätte mich eigentlich sofort stutzig machen sollen. Denn wenn unsere Galgenvögel einen auch noch so gründlich ausplündern, etwas lassen sie doch immer zurück, was sie nicht gebrauchen können.«

Einer plötzlichen Eingebung folgend, trat Dr. Shipley nochmals zu dem Kranken, der nun laut und regelmäßig atmete und in tiefem Schlaf zu liegen schien. Der Blick des Arztes fiel auf den herabhängenden Arm, und er bemerkte, daß die Hand noch immer krampfhaft geballt war. Er bettete sie vorsichtig auf das Lager und machte den Versuch, die Faust zu öffnen. Die Finger gaben ohne sonderliche Mühe nach, und Dr. Shipley beugte sich über sie. Kaum aber hatte er einen Blick auf die Handfläche geworfen, als er sich hastig wieder aufrichtete.

»Bitte, Webster, leuchten Sie mir.«

Der Inspektor nahm die Lampe und hielt sie über den Kranken. Dr. Shipley hatte rasch nach einer Pinzette und einem Bogen Papier gegriffen und löste nun von der Handfläche und den Fingern des Mannes kleine winzige Fasern und Flöckchen, die er mit peinlichster Vorsicht auf das Papier legte.

Die Ausbeute war nicht groß, aber der Arzt schien sehr zufrieden. Nur Webster machte aus seiner Enttäuschung kein Hehl.

»Schmutz«, brummte er. »Wahrscheinlich ist er gefallen. Damit wird wohl nicht viel anzufangen sein.«

Dr. Shipley lächelte seltsam. »Für Sie nicht, aber vielleicht für mich. Sie werden daher wohl auch nichts dagegen haben, daß ich die Kleinigkeit an mich nehme. Sollte das Zeug mir etwas sagen, so erfahren Sie natürlich davon.«

Webster war damit einverstanden, und der Arzt setzte seine Untersuchungen fort. Auch in der anderen Hand, die am Rücken eine sehr lange und breite Narbe aufwies, fanden sich einige der Fasern, auf die es Dr. Shipley abgesehen zu haben schien, und er legte sie sorgfältig zu den übrigen. Dann schlug er das Papier zusammen und verwahrte es in seiner Brusttasche.

»So, Inspektor, und nun rufen Sie bitte das Marienkrankenhaus an, daß man den Mann in etwa einer Stunde abholen läßt. Nicht früher, denn ich möchte, daß er vor dem Transport noch etwas Ruhe hat.«

Der Arzt begann sich gründlich die Hände zu reinigen. »Und wenn es Ihnen recht ist, Mr. Webster, können wir den Patienten morgen vormittag zusammen besuchen. Wann paßt es Ihnen? Um elf Uhr? Ausgezeichnet! Ich glaube, daß er dann schon vernehmungsfähig sein wird. Kündigen Sie uns am besten gleich jetzt bei der Krankenhausleitung an, und ersuchen Sie in meinem Namen, an dem Manne nicht zuviel herumzudoktern. Sagen Sie, was geschehen konnte, sei bereits geschehen, und er brauche nur unbedingte Ruhe.« Dr. Shipley schlüpfte in den Überrock und stülpte den Hut auf den Kopf. »Gute Nacht, Inspektor.«

Webster geleitete den Arzt bis an die Tür und ging dann mit langsamen, wuchtigen Schritten in sein Büro, um das Krankenhaus anzurufen.

Als Dr. Shipley die Polizeiwache verließ, blickte er auf die Uhr, und da es bereits gegen neun war, überlegte er eine Weile, ob er ein Taxi nehmen oder wenigstens eine Strecke zu Fuß gehen solle. Schließlich entschied er sich für einen Spaziergang. Wenn er den kürzesten Weg einschlug und dann von der Borough-Station aus fuhr, konnte er sein Heim in Lambeth in einer Stunde erreichen und sich mit doppeltem Appetit zu seinem verspäteten Dinner setzen.

Dr. Shipley steckte die Hände in die Taschen seines Mantels und verschwand kurz darauf um die nächste Straßenecke.

Wenige Augenblicke später schlüpfte aus dem dunklen Schatten eines Hauses gegenüber der Polizeiwache ein Mann in Arbeiterkleidung, und gleichzeitig nahm auf der anderen Straßenseite ein untersetzter Bursche mit breitem Schlapphut raschen Schrittes den Weg auf, den der Arzt gegangen war.

Dr. Shipley kannte diesen Teil Londons wie seine Westentasche, und ohne auch nur einen Augenblick die Orientierung zu verlieren, passierte er eine Reihe enger, winkeliger Gäßchen, durch die er den weiten Umweg über die Hauptverkehrsstraßen wesentlich abzukürzen vermochte.

Er hatte bereits eine beträchtliche Strecke zurückgelegt, als ihm in einer völlig menschenleeren und nur notdürftig beleuchteten Quergasse eine Gestalt entgegentorkelte, die offenbar einen unendlichen Weltschmerz in einer ebenso unendlichen Menge Alkohol zu ertränken versucht hatte. Der Mann gestikulierte lebhaft mit den Armen und schien sich oder einem eingebildeten Auditorium eine flammende Standrede zu halten, von der einzelne mit besonderem Pathos vorgetragene Kraftausdrücke abgerissen durch die Gasse hallten. Nun ist zwar ein Betrunkener in diesem Teil Londons keine Seltenheit, und Dr. Shipley war nichts weniger als ängstlich, aber das abenteuerliche Leben, das er über ein Jahrzehnt in den Kolonien geführt hatte, hatte in ihm den gewissen sechsten Sinn für drohende Gefahren entwickelt. Instinktiv fühlte er plötzlich, daß etwas nicht geheuer war, und nahm sich in acht.

Der Trunkene schenkte ihm aber nicht die geringste Aufmerksamkeit, sondern schien nur darauf bedacht zu sein, das so schwierige Gleichgewicht zu behaupten und bei seinen energischen Bogenlinien mit der starren Umwelt nicht allzu unsanft in Berührung zu kommen.

Als sich ihm der Arzt etwa auf fünf bis sechs Schritte genähert hatte, war er eben wieder kühn in die Mitte der Straße abgeschwenkt und nun krampfhaft bemüht, ohne Mißgeschick zu bremsen.

Dr. Shipley ahnte, daß jetzt die Entscheidung kommen würde, und sie kam.

Ohne den Entgegenkommenden auch nur eines Blickes zu würdigen, setzte der Mann zu dem obligaten Bogen gegen den Gehsteig an und stolperte schwerfällig vorwärts. Er schien jetzt in elegische Stimmung geraten zu sein, denn er versicherte lallend aller Welt, daß er ein herzensguter Kerl sei, und seine weit ausgebreiteten Arme deuteten an, daß er ohne weiteres auch bereit wäre, alle Welt an sein Herz zu drücken, wenn sie danach Verlangen tragen sollte.

Für Dr. Shipley aber bestand kein Zweifel darüber, daß diese Umarmung vor allem ihm gelten sollte, und wenn er darüber noch im unklaren gewesen wäre, so hätte ihn das blitzartige böse Leuchten, das er aus den Augen des Mannes auffing, eines Besseren belehrt. Das war nicht der Blick eines Trunkenen, sondern der Widerschein des tückischen Gedankens vor der Tat.

Der Schwankende hatte seine Bahn so genau abgemessen, daß er unbedingt mit dem anderen zusammenstoßen mußte.

Da vernahm Dr. Shipley plötzlich im Rücken das Geräusch schleichender Schritte, und er war sich bewußt, daß nun der Augenblick raschen Handelns gekommen war.

Durch die nächtliche Stille hallte ein kurzer, harter Schlag, und der Trunkene taumelte und stürzte rücklings nieder.

In der nächsten Sekunde traf Dr. Shipleys Faust den zweiten Angreifer, der eben im Begriff war, sich von hinten auf ihn zu werfen, und der Mann mit dem Schlapphut brach lautlos zusammen.

Es war ein Kampf von wenigen Sekunden gewesen, und der Arzt mußte unwillkürlich lächeln, wie rasch es gegangen war. Schlag auf Schlag und völlig kunstgerecht hatte er die beiden Hiebe angebracht, und sie hatten nur zu gut gesessen. Der Mann auf der Straße machte vergebliche Anstrengungen, auf die Beine zu kommen, so schien ihm der Kopf zu brummen, und der andere rang mit verdrehten Augen krampfhaft nach Atem.

Einen Augenblick dachte Dr. Shipley daran, sein Alarmpfeifchen in Tätigkeit zu setzen, um die beiden Wegelagerer in sicheren Gewahrsam bringen zu lassen, aber dann überlegte er sich die Sache. Die Kerle hatten schließlich eine Lektion abbekommen, die sie nicht so bald vergessen würden.

Als er einige Schritte getan hatte, war der angeblich Betrunkene endlich zu sich gekommen; er starrte sekundenlang verstört umher, schnellte dann empor und stürzte in langen, eiligen Sätzen die Gasse hinunter.

»Wenn Sie einen Arzt brauchen, kommen Sie zu mir«, rief ihm Dr. Shipley gutgelaunt nach, »ich bringe Ihnen die Kinnlade wieder halbwegs in Ordnung...«

Ohne sich um den anderen, der noch immer heftig nach Luft schnappte, zu kümmern, setzte er dann seinen Weg fort.

Wenn Dr. Shipley geahnt hätte, welche Ereignisse sich aus dieser anscheinend so belanglosen Episode entwickeln sollten, hätte er sich wahrscheinlich ganz anders verhalten.

Dr. Shipleys Heim lag in der Wood-Street, einer der freundlichsten Straßen von Lambeth, in der es sich wirklich angenehm wohnen ließ. Es gab hier Licht und Luft, und die kleinen Vorgärten vor den meisten Häusern sowie die dichten Baumreihen an den Gehsteigen ergaben einen erfreulichen Gegensatz zu der lärmerfüllten Nüchternheit der benachbarten Straßenzüge.

Als er infolge eines sensationellen Falles förmlich über Nacht berühmt und gesucht worden war, hatte Dr. Shipley hier eines der hübschesten Häuser erstanden und mit erlesenem Geschmack eingerichtet.

Das heißt, den erlesenen Geschmack hatte erst später Mrs. Cicely Carringhton entwickelt, denn das Hauptaugenmerk des Hausherrn war fast ausschließlich auf die Unterbringung und Anordnung seiner Trophäen- und Waffensammlung beschränkt geblieben, die er während seines langjährigen Aufenthaltes in Indien und am Kongo angelegt hatte.

Was Mrs. Cicely Carringhton betrifft, so hatte er diese weder aus Indien noch vom Kongo mitgebracht, sondern sie war auf eine andere nicht alltägliche Weise in sein Haus gekommen: die alte Lady Laura Crowford, die ihn mit ihrem ganzen mächtigen Einfluß förderte, seitdem er sie von einem Übel befreit hatte, an dem die berühmtesten Spezialisten vergeblich ihre Kunst versucht hatten, fand nämlich eines Tages plötzlich, daß ein Arzthaus ohne weibliche Repräsentation einfach unmöglich sei, und wenn Lady Laura irgendeinen Mangel oder Übelstand fand, so schuf sie auch sofort Abhilfe.

Dr. Shipley war von ihrer Idee eigentlich nichts weniger als begeistert gewesen, aber er hatte sich ergeben gefügt, denn erstens gab es gegen eine Entscheidung der resoluten Lady so gut wie keinen Einspruch, und zweitens hatte sogar er selbst schon wiederholt die Empfindung gehabt, daß das Fehlen hilfsbereiter Weiblichkeit im Hause wirklich einen sehr empfindlichen Mangel bedeutete.

Mrs. Cicely Carringhton, von der er nur wußte, daß sie die Witwe eines Offiziers und eine entfernte Verwandte von Lady Laura war, kam also, und als sie ihm mit einem reizenden Lächeln die Hand reichte, war Dr. Shipley so überrascht, daß ihm der konventionelle trockene Willkommensgruß, den er an seine Hausdame zu richten gedachte, im Halse steckenblieb.

Mrs. Cicely war ganz anders, als er sie sich vorgestellt hatte, und er wußte im ersten Augenblick nicht, ob er sich darüber freuen oder ärgern sollte. Wohl nicht mehr ganz jung, etwa dreißig, aber entschieden sehr hübsch und so gar nicht englisch. Eine mittelgroße Brünette, ein klein wenig zur Fülle neigend und in ihrem ganzen Wesen Dame von Welt.

Wenn aber Dr. Shipley einigermaßen in Verlegenheit war, wie er die Stellung und den Wirkungskreis einer Hausdame dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit anpassen sollte, so wurde er dieser Sorge sehr bald enthoben, denn Mrs. Carringhton nahm dies selbst in die Hand. Klar und zielbewußt setzte sie ihm auseinander, wie sie sich alles dachte, und er hörte sehr aufmerksam zu und nickte ununterbrochen Beifall, obwohl er eigentlich nicht so recht verfolgen konnte, was sie meinte, weil er vor allem auf ihr liebes, hübsches Gesicht schauen und auf den angenehmen Klang ihrer sonoren Stimme hören mußte.

So ruhig, zielbewußt und angenehm, wie sie gesprochen hatte, begann sie zu schalten und zu walten. Vieles im Hause wurde geändert, aber diese Veränderungen erfolgten so still und mit solcher Selbstverständlichkeit, daß man sich schließlich nur darüber wundern konnte, wie es bisher hatte anders sein können.

Zuweilen aber ergab sich für Mrs. Carringhton auch die Notwendigkeit, mit Dr. Shipley verschiedene Dinge zu besprechen, und in solchen Fällen pflegte sie ihn höchst förmlich zum Lunch oder zum Dinner einzuladen. Sie behauptete, daß sich hierbei die Haushaltungsfragen viel eingehender und gemütlicher erledigen ließen, und der Hausherr stimmte ihr begeistert bei, denn diese Mahlzeiten waren einfach entzückend. Als er aber gelegentlich meinte, daß sich eigentlich täglich verschiedene Dinge ergäben, die zu erörtern wären, meinte Mrs. Cicely, daß sie ihn doch nicht wegen jeder Kleinigkeit bemühen könne und daß es vollständig genüge, wenn er ihr von Zeit zu Zeit ein Stündchen opfere.

Als Dr. Shipley sein Haus betrat, erwartete ihn in der Halle bereits John, dessen sonst so gemessenes Wesen eine gewisse Ungeduld verriet. Er hatte seinem Herrn auch kaum Mantel und Hut abgenommen, als er seine wichtigtuerische Miene aufsetzte.

»Madam läßt bitten, Sir, mit ihr das Dinner einzunehmen. Mrs. Carringhton wartet bereits seit einer halben Stunde.«

Es klang etwas vorwurfsvoll, und John eilte geschäftig voran, um dem Herrn die Tür zu seinen Wohnräumen zu öffnen. »In zwanzig Minuten kann serviert werden«, fügte er über die Schulter hinzu.

Dr. Shipley war überrascht, denn er hatte erst vor zwei Tagen mit Mrs. Carringhton gespeist, und so rasch pflegte sie sonst ihre Einladungen leider nicht zu wiederholen. Es mußte also heute wohl ein triftiger Grund vorliegen, und während er sich unter der Beihilfe seines Dieners rasch umkleidete, grübelte er darüber nach, was es wohl sein könnte.

Da die gesamten Parterreräumlichkeiten des Hauses als Ordinationszimmer und Wohnräume gebraucht wurden, war das Speisezimmer in den ersten Stock verlegt worden, was nicht allzu störend empfunden wurde, zumal Mrs. Carringhton und der Hausherr, wenn er überhaupt zu Hause speiste, die Mahlzeiten ja gewöhnlich in ihren Zimmern einzunehmen pflegten.

Als Shipley etwas rasch und lebhaft eintrat, fand er Mrs. Carringhton bereits seiner harrend, und schon der erste Blick verriet ihm, daß sie sich in einer hochgradigen Erregung befand. Es schien aber, daß sein Kommen ihr eine große Erleichterung brachte, denn ihre Augen leuchteten lebhaft auf, und der Händedruck, mit dem sie ihn begrüßte, war wärmer als sonst.

»Entschuldigen Sie, Dr. Shipley, daß ich Sie so spät noch in Anspruch nehme, aber ich habe heute einen sehr schlimmen Tag. Ich fühle mich so furchtbar einsam, und es war mir ein Bedürfnis, wenigstens ein Weilchen zu plaudern. Ist Ihnen das sehr unangenehm?«

Sie sagte das mit einer allerliebsten Unbefangenheit, aber Dr. Shipley fühlte, daß es nur ein Vorwand war, und er las in ihren Augen, die ihn so seltsam betrachteten, eine ängstliche Frage, die er nicht zu deuten wußte.

»Sie wissen, Mrs. Carringhton«, bemerkte er verbindlich »daß ich Ihnen jederzeit« — er legte auf das Wort einen vielsagenden Nachdruck — »zur Verfügung stehe. Es hätte für mich keinen schöneren Abschluß des heutigen Abends geben können.«

Über sein scharfes, dunkles Gesicht ging ein warmes Lächeln, und wieder fühlte er den forschenden Blick Mrs. Carringhtons auf sich ruhen.

Das Dinner verlief diesmal etwas einsilbiger und rascher als sonst, denn Mrs. Cicely war sichtlich ungeduldig und hob die Tafel mit ungewohnter Eile auf.

Nach Tisch pflegten sie in dem anstoßenden kleinen Salon gewöhnlich einige Zigaretten zu rauchen, und das war dann die Stunde, auf die sich der Hausherr immer so ganz besonders freute. Aber auch diese Stunde schien heute anders werden zu sollen als sonst, denn Mrs. Carringhton rauchte schweigend und schien ganz mit ihren Gedanken beschäftigt.

Plötzlich aber drückte sie ihre Zigarette energisch aus und sah Dr. Shipley voll an.

»Sie wissen, daß ich mich nie um Ihr Tun und Lassen kümmere, aber heute möchte ich eine Frage an Sie richten: Was haben Sie am heutigen Abend Besonderes getan oder erlebt? Ich frage dies nicht aus müßiger Neugierde, sondern habe meine triftigen Gründe dafür.«

Dr. Shipley war von dieser Frage so überrascht, daß er seine Hausdame nur mit verwunderten Augen anblicken konnte und einiger Sekunden bedurfte, um sich zu fassen. Er hatte seinen seltsamen Kranken und die Episode auf dem Heimwege fast schon vergessen und vermochte sich nicht zu erklären, wie Mrs. Carringhton von diesen Ereignissen überhaupt Kenntnis erhalten haben konnte.

»Was wissen Sie davon, Mrs. Carringhton? Und wie haben Sie davon erfahren?« fragte er erstaunt.

Mrs. Cicely betrachtete die rosigen Nägel ihrer reizenden Finger. »Das werden Sie hören, wenn Sie meine Frage beantwortet haben«, erwiderte sie ausweichend.

Dr. Shipley gab gehorsam eine knappe Darstellung erst des seltsamen Krankheitsfalles, der ihn so in Anspruch genommen hatte, und dann des Vorfalles in der kleinen Gasse, dessen rasche und glatte Erledigung ihn sichtlich noch immer amüsierte. Aber selbst jetzt, da er diese beiden Ereignisse zusammenhängend erzählte, kam ihm nicht in den Sinn, sie miteinander zu verknüpfen, und er konnte die außerordentliche Erregung, in die sein kurzer Bericht Mrs. Carringhton versetzte, nicht verstehen.

»Dr. Shipley«, Mrs. Cicely vermied es noch immer, ihn anzusehen, sondern blickte angelegentlich auf das feine Spitzenmuster der Tischdecke, »ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen. Es ist eine für Sie bestimmte Warnung, die mir vor etwa einer halben Stunde zugegangen ist, und ich würde Ihnen dringend raten, diese Warnung zu beachten. Ich weiß, daß sie nur zu begründet sein muß, denn sonst wäre sie gewiß nicht erfolgt. Im übrigen muß Ihnen ja der Überfall sagen, was Sie von der Sache zu halten haben.«

»Eine Warnung? Wovor? Von wem?«

Dr. Shipleys Frage klang gespannt und etwas scharf, und er blickte unter halbgeschlossenen Lidern hervor Mrs. Carringhton fest an.

Aber sie sah weiter auf das Spitzenmuster, und es war, als ob sie eingelernte Worte zu einem Dritten spräche.

»Man hat mich folgendes wissen lassen: Sagen Sie Dr. Shipley, daß er soeben in ein gefährliches Wespennest gestochen hat und daß er auf der Hut sein möge. Die Leute, denen er in die Quere gekommen ist, sind zu allem fähig, und sie verfügen über außergewöhnliche Mittel, wie er ja heute an seinem Patienten beobachten konnte. — Das hat man mir mitgeteilt, Dr. Shipley, Sie wissen nun, woran Sie sind.«

In ihre Stimme war eine gewisse Unsicherheit gekommen, und um ihre Augenwinkel ging ein nervöses Zucken.

Als sie ihren Bericht beendet hatte, trat ein minutenlanges Schweigen ein.

Dr. Shipley vermochte die Sache nicht zu verstehen und grübelte über die Zusammenhänge nach, die sich plötzlich ergaben. Um die Vorgänge auf der Polizeiwache konnten doch eigentlich nur Inspektor Webster und er wissen, und doch mußten Dritte von ihnen Kenntnis erhalten haben. Daß bei der Erkrankung des Mannes außerordentlich verdächtige Umstände im Spiele waren, war ihm völlig klar gewesen, aber nun gewann es den Anschein, als ob dieser Fall nur ein Glied in einer ganzen Kette rätselhafter Umtriebe sei.

»Und von wem ist Ihnen diese Warnung zugekommen?« forschte Dr. Shipley mit einem eigenartigen Unterton, der Mrs. Carringhton veranlaßte, ihm einen raschen, hilflosen Blick zuzuwerfen. In ihren Augen lag ein gequälter Ausdruck, und sie hob abwehrend die Hand.

»Darauf kann ich Ihnen nicht antworten — wenigstens vorläufig nicht«, verbesserte sie sich hastig. »Es ist ja schließlich auch nebensächlich.«

Dr. Shipley war sichtlich betreten, und um seine schmalen Lippen grub sich ein scharfer Zug.

»Verzeihen Sie, Mrs. Carringhton, Sie haben vollständig recht.« Er machte aus seiner Verstimmung kein Hehl und erhob sich jäh. »Jedenfalls habe ich Ihnen für die sicher gutgemeinte Warnung zu danken. Ebenso demjenigen, von dem sie ausging«, fügte er nach einer kleinen Pause mit einem Lächeln hinzu.

Mrs. Cicely war ebenfalls aufgestanden. Sie schien das Ende der Unterredung mit großer Erleichterung aufzunehmen und reichte ihm mit einer raschen, verabschiedenden Gebärde die Hand.

»Was werden Sie tun, Dr. Shipley?« Ihr Blick haftete mit forschender Sorge auf ihm.

Er hob leicht die Schultern. »Vorsichtig sein. Ich will Ihnen keine Komödie vorspielen und sagen, daß ich die Warnung in den Wind schlage, denn die Sache sieht wirklich bedenklich aus.« Er sprach aufrichtig und kühl und vermied es, sie anzusehen. »Aber ich habe in meinem Leben schon so viele nicht alltägliche Dinge erlebt, daß ich nicht ängstlich bin und mich auf meine fünf Sinne und meine Nerven verlassen kann...«

In die letzten Worte gellte aus dem Garten, auf den die Fenster des Eßzimmers gingen, ein halbunterdrückter Schrei, dem einige trillernde Pfiffe folgten. Dann hörte man rasche, halblaute Zurufe und das Trampeln von Füßen auf eiliger Flucht.

Mrs. Cicely war bei dem ersten Lärm schreckhaft zusammengefahren, und in ihre Augen war ein Ausdruck bangen Entsetzens getreten, als Dr. Shipley Miene machte, an eines der Fenster zu stürzen.

Sie faßte ihn hastig mit beiden Händen am Arm und hielt ihn zurück. »Seien Sie vorsichtig, Dr. Shipley. Ich bitte Sie darum.«

Ihre Stimme klang flehend, und unwillkürlich machte er halt.

Dann schüttelte er ratlos seinen Kopf. »Sie scheinen durch unser Gespräch etwas nervös geworden zu sein, Mrs. Carringhton, und ich kann das verstehen. Wahrscheinlich hat Sie eine ganz gewöhnliche Prügelei erschreckt, wie sie ja öfter vorkommt. Ich werde Ihnen ein Beruhigungsmittel schicken, damit Sie nach dem aufregenden Abend wenigstens eine ruhige Nacht haben.«

In diesem Augenblick ließ sich an der Tür ein hastiges, energisches Pochen vernehmen, und ohne erst die Aufforderung abzuwarten, erschien John auf der Schwelle.

Dr. Shipley sah ihn überrascht und fragend an.

»Verzeihung, Sir« — John rang mühsam nach Atem — »es ist in Ihr Arbeitszimmer eingebrochen worden. Man hat eine Scheibe des Garderobezimmers eingedrückt und ist von dort eingedrungen.«

»Und was hat man mitgenommen?«

John machte ein höchst merkwürdiges Gesicht. »Soviel ich bis jetzt übersehen konnte, nichts, Sir. Alle Kästen und Schubladen sind verschlossen und unversehrt, nur auf Ihrem Schreibtisch ist alles durcheinandergeworfen.«

Dr. Shipley zog gespannt die Brauen hoch.

»Wohin hast du das zusammengefaltete Papier gelegt, das in meiner Rocktasche war?«

»Auf den Schreibtisch, Sir.«

Dr. Shipley sah seine Hausdame mit einem Gemisch von Besorgnis und Mißtrauen an. Sie schien sich kaum mehr auf den Füßen halten zu können, und ihre Blicke irrten ruhelos umher.

»John, klingeln Sie Betty. Madam fühlt sich nicht wohl. Gute Nacht, Mrs. Carringhton.«

Er reichte ihr etwas kühl und förmlich die Hand und fühlte dabei, daß durch ihre eiskalten Finger ein leises Zittern ging. John klingelte und schickte sich an, seinem Herrn zu folgen. An der Tür aber machte er halt und verbeugte sich sehr ehrerbietig.

»Madam können vollständig ruhig sein, es besteht absolut keine Gefahr. Ich habe einen sehr leichten Schlaf und besitze einen Browning, den ich ausgezeichnet zu handhaben weiß.«

Mrs. Carringhton lächelte ihm dankbar zu, und John trollte sich, um seinen Herrn einzuholen.

Dr. Shipley fand in seinen Zimmern alles so vor, wie John es gesagt hatte. Es fehlte auch nicht die geringste Kleinigkeit, nur sein Schreibtisch bot ein wüstes Bild, und das Papier mit den eigenartigen Fasern, die er in der Hand des Kranken gefunden hatte, war trotz eifrigsten Suchens nicht aufzufinden.

So blieb also als einziger und letzter Anhaltspunkt für den seltsamen Fall und für die ebenso rätselhaften Vorgänge der letzten Stunden lediglich die Aussage des Kranken, die er mit Inspektor Webster am nächsten Morgen hören wollte.

Der folgende Morgen brachte Dr. Shipley zwei neue Überraschungen. Zunächst fand er unter seiner Morgenpost einen ziemlich umfangreichen Brief, den er im ersten Augenblick für irgendeinen Prospekt hielt. Aber kaum hatte er einen Blick auf den Inhalt geworfen, als sich in seinen Mienen das lebhafteste Erstaunen widerspiegelte.

Der Umschlag enthielt den gefalteten Papierbogen, der ihm am vorhergehenden Abend entwendet worden war, und als er das Blatt auseinanderschlug, konnte er befriedigt feststellen, daß von dem so sorgfältig gesammelten Inhalt nichts fehlte. Nur das Papier war arg beschmutzt und stark zerknittert, als ob es gewaltsam durch mehrere Hände gegangen wäre.

Wie es seinen Weg wieder zu ihm zurückgefunden hatte, darüber fehlte jede Andeutung, und der Arzt sah sich erneut einem Rätsel gegenüber, das er nicht zu lösen vermochte.

Er gab es schließlich auf, sich den Kopf zu zerbrechen, und untersuchte den Inhalt des Papiers zunächst einmal unter dem Mikroskop. Es waren zweifellos Fasern irgendeines feinen Gewebes, und Dr. Shipley vermochte sogar zu unterscheiden, daß sie in verschiedenen, auffallend lebhaften Farben schillerten. Die Hand des Kranken mußte sich bei dem Anfall krampfhaft in den betreffenden Stoff eingekrallt und die spinnwebedünnen Fasern ausgerissen haben. In der feuchten Hand hatten sich diese Fäden dann zu kleinen Büscheln geballt, an denen sich das bunte Farbenspiel besonders deutlich beobachten ließ.

Dr. Shipley sah mit gespanntem Interesse durch das scharfe Glas, und sein Kopf arbeitete fieberhaft. Es ging ihm nun nicht mehr allein um diesen besonderen Fall, sondern vielleicht weit mehr noch um die merkwürdigen Zusammenhänge, die sich aus ihm ergeben hatten und mit denen nun auch Mrs. Carringhton in irgendwelchen Beziehungen zu stehen schien.

Dieser Gedanke lastete auf ihm wie ein Alp, und schon deshalb mußte er Klarheit in das Dunkel bringen, wenn es auch augenblicklich noch so undurchdringlich scheinen mochte.

Er hatte die Fasern sorgfältig in ein Reagenzglas geschoben und wollte eben mit der chemischen Untersuchung beginnen, als er von der Halle her die Stimme Websters vernahm. Gleich darauf ließ John den Beamten eintreten, der wie eine Maschine schnaufte und sich mit dem Taschentuch heftig über das krebsrote Gesicht fuhr.

Er streckte Shipley mit einer wahren Leichenbittermiene die Hand hin und ließ sich dann in den nächsten Stuhl fallen.

Der Arzt klingelte, und als sein Gehilfe Edward erschien, übergab er ihm das Reagenzglas mit einigen kurzen Weisungen. Dann sah er etwas überrascht nach der Uhr.

»Sie kommen wohl, um mich zu dem Besuch bei unserem Patienten abzuholen?« sagte er. »Wir hatten uns aber doch erst für elf Uhr verabredet, wenn ich mich recht erinnere.«

Der Inspektor blickte ihn aus seinen kleinen Augen verzweifelt an und schlug sich dann auf den massigen Schenkel, daß es wie ein Pistolenschuß durch den Raum hallte.

»Erinnern Sie mich nur nicht daran, Doktor, sonst trifft mich auf der Stelle der Schlag.« Sein Brustkasten hob sich wie ein Blasebalg, und aus seinem dicken Hals kam ein furchtbares Knurren. »Unseren Patienten können wir suchen. Der ist beim Teufel. Wenigstens hoffe ich es.«

Dr. Shipley sah den aufgeregten Mann verblüfft an.

Webster nickte mit einem verzerrten Grinsen. »Jawohl, reinlegen hab ich mich lassen von dieser Bande. Die Kerle haben den Chauffeur und den Wärter des bestellten Krankenwagens einfach unschädlich gemacht und dann ihren Kranken bei mir geholt. Und ich habe mich mit diesen Banditen noch unterhalten, anstatt ihnen mit einem Griff den Kragen umzudrehen.«

Er machte eine kurze Bewegung mit seiner riesigen Hand. »Den Wagen mit den beiden Geknebelten hat man heute früh in Hatcham gefunden.« Er schnappte einige Male nach Luft.

»Und an Sie haben sich die Kerle auch 'rangemacht? Ich weiß schon alles. Ich gäbe etwas drum, wenn ich an Ihrer Stelle hätte sein können, Doktor.«

In diesem Augenblick erschien Edward mit einem Glassturz, unter dem sich ein Meerschweinchen befand, und der Arzt hatte kaum einen Blick auf das Tierchen geworfen, das in krampfhaften Zuckungen lag, als er lebhaft und befriedigt nickte.

»Auf etwas sind wir, Gott sei Dank, schon gekommen, Inspektor und vielleicht auf das Wichtigste.«

Webster sah Shipley mit einem wenig geistreichen Gesicht an.

Der Arzt wies auf den Glassturz.

»Auf die tückische Waffe, mit der die Bande zu kämpfen scheint, und wie diese Waffe unschädlich zu machen ist. Das ist immerhin schon etwas.«

Der Inspektor wiegte verächtlich den dicken Kopf. Er sah aus wie ein Bluthund, der gierig nach einer Fährte sucht.

Tag für Tag fuhr Ann Learner um halb acht Uhr mit der Bahn in die Stadt und kehrte etwa um die sechste Nachmittagsstunde wieder nach Newchurch zurück, einem kleinen Ort bei Sunbury, um den sich eine ansehnliche Villenkolonie gebildet hatte.

In der Zwischenzeit saß Miss Ann für acht Pfund und sechs Schilling wöchentlich in dem großen Maklerkontor von Brook & Sons in der City und führte dort die gesamte Auslandskorrespondenz. Sie sprach — für eine Engländerin ein wahres Wunder — drei fremde Sprachen, und der alte William Brook erklärte immer wieder, daß sie nicht nur ein sehr hübsches, sondern auch ein außerordentlich gescheites und tüchtiges Mädchen sei, auf das man sich unbedingt verlassen könne.

Heute war Ann Learner etwas zeitiger frei als sonst, denn wegen des Weekends hatte man im Kontor früher Schluß gemacht, und sie konnte daher in Ruhe die verschiedenen Besorgungen erledigen, die ihr Onkel Frank aufgetragen hatte. Sie nahm ein Taxi und fuhr die verschiedenen Geschäfte ab, und als sie, mit einer Unzahl von Päckchen beladen, am Waterloo-Bahnhof anlangte, fehlte immer noch eine Viertelstunde bis zum Abgang ihres Zuges.

Sie blickte sich verstohlen suchend in der Menge um, reckte aber ihr feines Näschen sofort in eine andere Richtung, als sie mit Befriedigung festgestellt hatte, daß auch Mr. Harry Reffold wieder da war. Er stand groß, lässig und gelangweilt wie immer bei einer der Fahrplantafeln, die er mit einer Umständlichkeit studierte, als ob er mindestens nach Schottland reisen wollte, während er doch auch nur nach Newchurch fuhr.

Selbstverständlich mußten sie da einander plötzlich gegenüberstehen, aber Miss Ann machte erstaunte Augen, als er sie begrüßte, und tat gar nicht erfreut über diese Begegnung. Sie nickte ihm nur kurz zu und reichte ihm flüchtig einen freien Finger.

Harry Reffold blinzelte sie mit seinem eigentümlichen Lächeln, das sie manchmal riesig nett, zuweilen aber geradezu unverschämt fand, von oben herab an.

»Sie scheinen eine Feier vorzuhaben, Miss Learner. Hat jemand bei Ihnen Geburtstag?«

»Nein, nur ein Herrenabend«, erwiderte sie kurz. »Onkel Frank hat einige Freunde zu Tisch.«

Reffold zog für den Bruchteil einer Sekunde die buschigen Brauen hoch. Die Mitteilung schien ihn aus irgendeinem Grunde mehr zu interessieren, als ihre flüchtige Bekanntschaft es gerechtfertigt hätte.

»Oh, also Gäste. Schade, daß Sie nicht auch an mich gedacht haben, Miss Learner. — Wer sind denn die Glücklichen?«

Er hatte schon wieder das gewinnende, männliche Lächeln, aber Ann fand es in diesem Augenblick einfach unausstehlich. Sie setzte ihre eisigste Miene auf, und ihre Stimme klang auffallend gereizt und scharf. »Das weiß ich nicht, Mr. Reffold. Ich habe mit den Freunden von Onkel Frank nichts zu tun.«

Er sah sie einen Augenblick forschend an, dann gerieten sie beide in die dichte Menge, die nach dem Bahnsteig drängte, und ihre Unterhaltung wurde unterbrochen.

Harry schob seine hohe, kräftige Gestalt mit großer Geschicklichkeit in den Menschenstrom und schuf Miss Learner rücksichtslos Platz.

Plötzlich aber blieb er so untervermittelt stehen, daß Ann fast mit ihm zusammengestoßen wäre, und als sie erstaunt aufblickte, konnte sie beobachten, daß seine Aufmerksamkeit einem großen, älteren Herrn galt, der sich wenige Schritte vor ihnen langsam fortschieben ließ. Er schien irgend jemanden zu erwarten, denn er blickte unausgesetzt nach links und rechts, und einige Male wandte er auch den Kopf suchend über die Schulter, wobei das junge Mädchen sein feistes, gerötetes Gesicht sehen konnte.

Mit einem Male streckte sich dem Herrn aus der Menge eine Hand entgegen, die er rasch ergriff, worauf er seine Rechte eiligst in der Tasche seines Mantels verschwinden ließ und seinen Weg etwas rascher fortsetzte.

Auch Harry begann nun, sich so zu beeilen, daß Ann ihm kaum zu folgen vermochte, und erst als sie unmittelbar hinter dem Unbekannten gingen, mäßigte ihr Begleiter seine Schritte wieder. Plötzlich aber drückte er sich dicht an den Herrn heran, und Ann Learner gewahrte mit Entsetzen, wie er seine Hand blitzschnell in die Manteltasche des Fremden versenkte und dann ebenso rasch wieder in seiner eigenen Tasche verbarg.

Die Episode hatte sich in wenigen Sekunden abgespielt, und Harry Reffold hatte dabei mit einer derartigen Kaltblütigkeit und Sicherheit operiert, daß seine Begleiterin sich nicht zu fassen vermochte. Am liebsten wäre sie auf und davon gerannt, aber sie war in die Menge eingekeilt und mußte ihm wohl oder übel folgen. Beim Besteigen des Zuges machte sie dann allerdings den Versuch, ihn loszuwerden, indem sie im letzten Augenblick auf einen anderen Wagen zustürzte. Aber er merkte das Manöver noch rechtzeitig, und sie hatte sich kaum in die Ecke eines Abteils gedrückt, als er ihr auch schon gegenübersaß, wobei er, wie es ihr schien, unverschämter denn je lächelte.

Anns eisig erstarrte Mienen und ihre verächtlich blitzenden Augen schienen ihm aber doch genug zu sagen, denn er machte die ganze Fahrt über nicht den Versuch, das Gespräch fortzusetzen.

Ann konnte das Ende der Fahrt kaum erwarten, und als der Zug in Newchurch einlief, stürzte sie fast fluchtartig aus dem Abteil. Aber Reffold blieb mit großen Schritten an ihrer Seite, bis sie endlich einen energischen Entschluß faßte. Sie machte plötzlich halt und maß ihren seltsamen Begleiter vom Kopf bis zu den Füßen mit einem so vernichtenden Blick, daß er eigentlich auf der Stelle hätte in den Boden versinken müssen.

»Mr. Reffold«, ihre Stimme zitterte vor Empörung, und ihre Augen blitzten hinter aufsteigenden Tränen, »ich muß Sie dringend bitten, mich nicht weiter zu belästigen. Ich hoffe, daß Sie wenigstens in gewisser Beziehung Gentleman sind und es mich nicht noch mehr bedauern lassen werden, daß ich so leichtsinnig war, eine Straßenbekanntschaft zu schließen.«

Sie sah ihn so verächtlich wie möglich an, aber zu ihrer größten Bestürzung lächelte Harry Reffold auch jetzt noch.

»Darüber wollen wir ein andermal sprechen, Miss Learner«, meinte er leichthin. »Für heute hätte ich nur noch eine kleine Bitte an Sie.« Er wurde plötzlich ernst, und seine grauen Augen ruhten seltsam zwingend auf ihr. »Wenn ich mich nicht irre, dürften Sie dem Herrn, mit dem ich vorhin« — er lächelte schon wieder und suchte nach einem Ausdruck — »nun, sagen wir, in etwas allzu nahe Berührung gekommen bin, vielleicht einmal in Ihrem Hause begegnen. Es wäre mir sehr daran gelegen, daß er nicht davon erfährt, wer sich so eingehend für den Inhalt seiner Tasche interessiert hat.«

Ann fuhr empört auf. »Wie können Sie eine derartige Zumutung an mich stellen? Ich werde...«

»Sie werden mich nicht verraten, Miss Learner, ich weiß es«, sagte er bestimmt und hatte diesmal jenes Lächeln, das ihr an ihm vom ersten Tage an so gefallen hatte. Dann lüftete er den Hut und schlug den Weg nach der kleinen Pension in der Nähe des Bahnhofs ein, in der er seit etwa einer Woche wohnte.

Wie immer, wenn er Gäste erwartete, war der kleine, behäbige Frank Milner furchtbar aufgeregt und rannte mit seinen kurzen, dicken Beinen brummend und scheltend von einem Zimmer ins andere.

Der arme Nick mit dem einfältigen Gesicht, der sonst das Haus und den Garten in Ordnung hielt, schwitzte bereits seit Stunden Blut und bemühte sich vergeblich, auch nur die Hälfte der Weisungen in seinem Schädel zu behalten, die ihm Milner mit seiner piepsigen, fetten Stimme unausgesetzt in die Ohren schrie.

Um sich für seine Hausherrenpflichten zu stärken, nahm Milner immer wieder einen Schluck Whisky, und aus seiner schwarzgebrannten Shagpfeife stiegen dichte, graue Rauchschwaden.

Ann, die bei ihrem Eintritt gerade in solch eine Wolke geriet, rümpfte das Näschen, ging kurzerhand zu einem der Fenster und stieß es auf. »Wenn man Gäste erwartet, Onkel, so empfängt man sie nicht in einer Räucherkammer.«

Sie legte die Pakete auf das kleine Büfett, und Frank Milner trippelte eilig herbei.

»Nichts vergessen, Ann?« fragte er lebhaft. »Den Kaviar — die Heringe — die Zigarren?«

Ann machte ein etwas ungeduldiges Gesicht. »Alles da. Wenn ich mich umgekleidet und den Tee genommen habe, werde ich in der Küche beim Anrichten helfen.«

Sie nickte ihrem Onkel flüchtig zu und verschwand.

Der Verkehr zwischen ihr und dem Bruder ihrer verstorbenen Mutter war weder auf Herzlichkeit noch auf Förmlichkeiten gestellt. Sie gingen sehr kühl, zuweilen auch ziemlich gereizt aneinander vorüber, und nur wenn Frank Milner es in einem seiner häufigen Schwipse mit Rührseligkeit zu tun bekam, entdeckte er sein Herz für seine Nichte. Dann versuchte er, sie mit seinen dicken, feuchten Patschhändchen zu tätscheln, bekam Tränen in die verschwommenen Glotzaugen und erging sich glucksend in rätselhaften Andeutungen, die Ann für irgendwann ein märchenhaftes Leben verhießen.

Ann fand ihren Onkel in dieser Verfassung noch widerwärtiger als sonst, und es fiel ihr nicht ein, seinem trunkenen Lallen irgendwelche Bedeutung beizumessen. Sie wußte, daß er wohlhabend sein mußte, aber er schien das, was er hatte, auch für sich aufzubrauchen, denn er ließ sich nichts abgehen, und in den letzten Jahren hatte er nie etwas getan.

Für sie selbst hatte er immer nur das Allernotwendigste übrig gehabt, und auch das wohl nur, weil er mußte. Er hatte auch darauf gesehen, sie so rasch als möglich auf eigene Füße zu stellen, und das war das einzige, wofür ihm Ann aufrichtig dankbar war, denn sich von dem alten, unleidlichen Egoisten völlig abhängig zu wissen, wäre ihr furchtbar gewesen. So aber hatte sie ihm heute nichts mehr zu danken; denn dafür, daß er ihr Unterkunft und Unterhalt bot, kümmerte sie sich in ihren freien Stunden um sein Hauswesen, das unter dem Regime der behäbigen Haushälterin und des faulen und unbeholfenen Nick wohl bald ins arge geraten wäre.

Frank Milner wußte das und fand es ganz in Ordnung. Es kam ihm nie in den Sinn, daß sie als seine Nichte Anspruch auf ein anderes Leben haben könnte, denn erstens hatte er es in seiner Jugend noch weit schlechter gehabt, und zweitens hatte er seine Prinzipien. Er war in Anns Alter und noch lange Jahre darüber hinaus von einer kümmerlichen und fragwürdigen Existenz in die andere geschlüpft und hatte es nur seiner Tüchtigkeit und Geriebenheit zu danken, daß er von den beiden ihm einzig offenstehenden Möglichkeiten — Wohlstand oder Zuchthaus — die erste erreicht hatte.

Seither genoß er im Bewußtsein redlich getaner Arbeit die wohlverdiente Ruhe.

Als es auf sieben Uhr ging, wurde Milner nervös, und erst nach einigen Gläsern Whisky kam in sein zappeliges Wesen eine gewisse Ruhe. Er fühlte sich nun den schwierigsten Dingen gewachsen, und das war auch nötig, denn es stand ihm noch eine äußerst heikle Sache bevor, ehe er sich mit seinen Gästen zu Tische setzen konnte.

Endlich hallte die alte, heisere Glocke, deren Schall er schon ungeduldig erwartet hatte, durch das Haus. Er hielt Nick, der sich auf die Beine machen wollte, energisch zurück und eilte selbst zur Tür, um zu öffnen.

Nach einem flüchtigen Blick und einem kurzen Händedruck führte er den Gast eilig und geheimnisvoll durch den halbdunklen Flur in sein zu ebener Erde gelegenes Arbeitszimmer, das er sofort sorgfältig abschloß, und nun erst fand er eine vertrauliche Begrüßung angezeigt.

»Wir haben uns lange nicht gesehen, Mr. Stone. Wie geht es Ihnen?«

Mr. David Stone schälte sich mit der gelassenen Grandezza eines Lords aus seinem Mantel, ließ sich in den Klubsessel beim Schreibtisch fallen und zupfte sich die elegante Weste und die tadellos gebügelten Beinkleider zurecht.

»Wir haben uns lange nicht gesehen, Mr. Milner«, sagte er etwas mißmutig, »weil mit Ihnen nichts Vernünftiges mehr anzufangen ist, und es geht mir soso, weil mir meine Gallensteine manchmal zu schaffen machen. Aber um Ihnen das zu sagen, bin ich nicht gekommen. Was ist also mit dem Vorschlag, den ich Ihnen heute vormittag am Telefon machte? Haben Sie sich entschlossen?«

Milner fuhr sich mit der zitternden Hand überlegend über den kahlen, kugelförmigen Schädel.

»Verdammt viel Geld, Mr. Stone«, meinte er zögernd.

David Stone zündete sich eine Zigarre an. »Zwölftausend Pfund, nicht einen Penny mehr, aber auch nicht einen Penny weniger, Mr. Milner. Sie verdienen dabei meiner Schätzung nach mindestens hundert Prozent.« Er stieß energisch einige Rauchringe in die Luft. »Bei Gott, ich würde das Geschäft selbst machen, denn ich bin kein Menschenfreund, der andern das schöne Geld so ohne weiteres in den Rachen schiebt«, bekannte er aufrichtig, »aber Sie kennen ja die niederträchtige Bedingung: Zwölftausend Pfund sofort bar auf den Tisch. Wer kann das bei den heutigen schlechten Zeiten so ohne weiteres? Aber Sie haben solche Kunststücke ja schon öfter zustande gebracht. Weiß der Teufel, wie Sie das anstellen.« Er beugte sich vor und sah Milner ungeduldig an. »Also wollen Sie, oder wollen Sie nicht?«

Milner überlegte noch immer, und in seinem Gesicht spiegelten sich seine Bedenken wider.

»Ist die Sache auch wirklich unbedenklich?« meinte er nach einer Weile. »Sie wissen, daß ich für anrüchige Geschäfte nicht zu haben bin.«

Stone wiegte den Kopf und schnalzte leise mit der Zunge.

»Was heißt bedenklich und was heißt anrüchig? Sehe ich so aus, als ob ich mich mit solchen Sachen abgeben würde? Ich kann Ihnen nur sagen, es ist ein Geschäft ohne jedes Risiko. Sie können morgen in die City gehen und die Sachen zum Kauf anbieten, und es wird Ihnen nichts geschehen. Weil Sie eben der reiche Frank Milner sind, den man kennt und bei dem der Besitz solcher Kostbarkeiten nicht auffallend ist. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, so gehen Sie lieber nach Amsterdam oder nach Antwerpen, weil man dort bessere Preise zahlt«.

Milner hatte, einer plötzlichen Eingebung folgend, ein kleines, abgegriffenes Notizbuch aus einer Lade seines Schreibtisches geholt und eine Weile darin geblättert. Endlich schien er gefunden zu haben, was er suchte.

»Herzogin von Trowbridge — und Mrs. Fairfax — oder eine russische Sache?« fragte er grinsend, indem er seine Stimme zu einem leisen Flüstern dämpfte.

Der andere sah ihn mit großen, vorwurfsvollen Augen an.

»Was reden Sie da zusammen, Mr. Milner? Ich habe Ihnen schon immer gesagt, Sie trinken zuviel. Wie kommen Sie auf so etwas? Ich schwöre Ihnen, wenn Sie die Herzogin von Trowbridge oder Mrs. Fairfax stundenlag vor die Sachen stellen, so wird keine von ihnen auch nur einen Augenblick der komische Einfall kommen, daß etwas von diesen kostbaren Steinen einmal ihr gehört haben könnte.«

Er erhob sich gemessen. »Mr. Milner, Sie wissen, daß ich meine Zeit nicht vertrödeln kann. Wenn Sie die Sache machen wollen, müssen Sie es jetzt sagen; wenn Sie aber ›nein‹ sagen, werde ich Ihnen auch nicht böse sein, nur werden Sie mir leid tun, denn so etwas trifft sich nur einmal.«

Er zog seinen Mantel an und griff nach dem Hut.

Frank Milner wischte sich den Schweiß von der Stirn und atmete tief auf. Dann streckte er Stone die Hand hin. »Also zwölftausend Pfund.«

David Stone schlug mit großer Förmlichkeit ein. »Zwölftausend Pfund in die Hand. Hier Geld — hier Ware. Natürlich können Sie sich die Ware vorher noch ansehen. Ich bin nicht so, daß ich Ihnen zumuten würde, die Katze im Sack zu kaufen. Aber ich weiß, wenn Sie die Steine erst gesehen haben, werden Sie sie nicht mehr aus der Hand geben. Ein Märchenschatz!« Er verdrehte verzückt die Augen. »Um wieviel Uhr paßt es Ihnen also? Mein Wagen steht in der nächsten Straße, und ich kann innerhalb drei Stunden in London und wieder zurück sein.«

Milner dachte einen Augenblick nach. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, so wäre mir eine spätere Stunde lieber. Etwa gegen ein Uhr.«

Stone sah auf seine kostbare Uhr und reichte Milner kordial die Hand. »All right. Pünktlich um eins.«

»Sie brauchen nicht zu läuten«, flüsterte Milner. »Ich werde Sie bei der Haustür erwarten und Ihnen öffnen.«

Er geleitete seinen Gast wieder selbst über den Flur, verabschiedete sich von ihm an der Tür mit einem stummen Händedruck und kehrte dann gedankenvoll in sein Arbeitszimmer zurück.

Dort schloß er einen kleinen, eisernen Schrank auf, entnahm ihm einen Umschlag und zählte mehrere Male den Inhalt. Es waren zwölf Eintausendpfundnoten.

Milner schob sie in den Umschlag zurück und steckte diesen in seine Brusttasche.

Als Harry Reffold sich von Ann Learner verabschiedet hatte, beschleunigte er plötzlich seine Schritte und bog durch eine Seitenstraße wieder in den Weg zum Bahnhof ein.

Dort nahm er gegenüber von einem Tabakladen Aufstellung, setzte umständlich seine Pfeife in Brand und beobachtete unter gesenkten Lidern hervor die Personen, die noch immer aus der Halle kamen.

Schon wollte er seinen Posten aufgeben, da erschien als allerletzter der ältere Herr mit dem roten Gesicht. Er war sichtlich in großer Aufregung, betastete ununterbrochen seine Taschen und lief immer wieder einige Schritte zurück und suchte kopfschüttelnd den Boden ab.

Über Reffolds Gesicht glitt ein boshaftes Lächeln, und unwillkürlich faßte seine Hand nach dem kleinen Päckchen, das er in der Tasche barg.

Endlich schien der Mann die Vergeblichkeit seines Suchens einzusehen, und er blieb eine Weile unschlüssig stehen. Dann kam ihm offenbar ein Einfall, denn er setzte sich eilig in Bewegung, und es war für Reffold leicht, ihm zu folgen, da seine ziemlich große und massive Gestalt weithin sichtbar blieb. Nach einigen hundert Schritten verschwand der Unbekannte in einem Gebäude, und sein Verfolger erkannte beim Näherkommen, daß es das Postamt war. In wenigen Augenblicken befand sich Harry im Schalterraum, wo der andere sein Gespräch bereits angemeldet hatte und nun ungeduldig auf und ab marschierte. Er sah Reffold aus seinen scharfen, von roten Äderchen durchzogenen Augen durchdringend an, doch dieser tat ungemein eilig und kramte umständlich in seiner Brieftasche, aus der er endlich ein Päckchen Papiere zog. Dann machte er sich an einem der Tische an die Abfassung eines Telegramms, wobei er umständlich Wort für Wort zu überlegen schien.

Als der Fremde in die Zelle gerufen wurde, trat Reffold an den Schalter. »Wenn es nicht allzulange dauert, möchte ich um London bitten.«

Der Beamte kam mit seinem Vormerkblatt zum Fenster. »Die Nummer, bitte.« Er setzte den Bleistift an, um zu schreiben.

Harry strengte seine Augen an, um die letzte Eintragung zu entziffern. »Werde ich lange warten müssen?«

»Der Herr, der eben spricht, hat sofort Verbindung bekommen. Um diese Zeit ist die Leitung nicht sehr besetzt.«

Reffolds Mienen spiegelten plötzlich größte Bestürzung wider. Er vernahm kaum, was der Beamte sagte, und starrte ununterbrochen auf das vor ihm liegende Heft.

Erst als der Beamte mit dem Bleistift ungeduldig auf die Platte klopfte, faßte er sich.

»Ich danke, ich habe es mir überlegt. Ein Telegramm scheint mir doch zweckmäßiger.«

Er ging zu dem Tisch zurück und versuchte sich zurechtzufinden.

Die Nummer, die der Mann, der eben in der Zelle sprach, angerufen hatte, war die Nummer Dr. Shipleys.

Reffold begann hastig ein Telegrammformular auszufüllen und schob es mit nervöser Ungeduld in den Schalter.

Das Telegramm war an Mrs. Carringhton gerichtet und enthielt nur folgende Worte: »Gefahr am Telefon. Äußerste Vorsicht.« Eine Unterschrift trug das Telegramm nicht.

Harry beglich eben die Gebühr, als der Unbekannte aus der Zelle trat. Er schien noch erregter als früher, und als er an Reffold vorüber zur Tür ging, traf diesen wiederum ein mißtrauischer Blick.

Das sagte ihm, daß er nun vorsichtig sein müsse, wenn er dem Manne weiter folgen wollte, und er richtete sich danach. Er ließ dem anderen einen beträchtlichen Vorsprung, und auch dann traf er alle Maßnahmen, um von dem Verfolgten nicht gesehen zu werden.

Da es mittlerweile bereits zu dunkeln begonnen hatte, wurde ihm dies einigermaßen erleichtert, aber er mußte doch verdammt aufpassen, da der Mann vor ihm offenbar sehr auf seiner Hut war. Er blieb immer wieder unvermittelt stehen, machte kehrt und ging einige Schritte zurück, wobei er nach allen Richtungen scharf Ausschau hielt.

Erst nachdem er scheinbar ziellos mehrere Straßen durchwandert hatte, schien er sich vollkommen sicher zu fühlen, denn er setzte nun seinen Weg ohne Unterbrechung und in rascherem Tempo fort. Etwa nach einer Viertelstunde bog der Herr mit dem roten Gesicht endlich in eine enge und äußerst verwahrloste Gasse ein und verschwand dort in einem niedrigen, langgestreckten Gebäude, das seiner ganzen Anlage nach einmal ein Lagerraum oder eine Fabrik gewesen sein mußte, nun aber bewohnt zu sein schien, da aus einigen der schmutzigen, notdürftig verhängten Fenster trübes Licht schimmerte.

Reffold besah sich das Haus, das einen ebenso verfallenen und schmutzigen Eindruck machte wie die Gasse selbst, und einen Augenblick schien er entschlossen zu sein, durch das halboffene Tor zu schlüpfen, hinter dem tiefe, totenstille Dunkelheit lag.

Dann aber machte er plötzlich kehrt und ging den Weg zurück, den er gekommen war.

Die Pension von Mrs. Benett in Newchurch, die den stolzen Namen »Queen Victoria« führte, erfreute sich eines ausgezeichneten Rufes, denn man war dort in jeder Hinsicht vortrefflich aufgehoben. Die Zimmer waren geräumig und äußerst behaglich eingerichtet, die Verpflegung war erstklassig, und alle die Dinge, die sonst eine englische Pension geradezu unerträglich machen, gab es hier nicht. Mrs. Jane Benett war nämlich nicht nur eine gute und geschäftstüchtige Wirtin, sondern auch eine äußerst kluge Frau, die sich sagte, daß ein Pensionsgast darauf Anspruch habe, tun und lassen zu können, was er wolle, und auf seine Fasson selig zu werden.

Mrs. Benett hatte daher auch immer ein vollbesetztes Haus. Wenn sie aber ein Zimmer frei hatte, so konnte es jeder haben, der danach aussah und den dafür geforderten Preis bezahlte. In dieser Hinsicht kannte sie keine kleinlichen Bedenken. Wer Geld hatte und wie ein Gentleman aussah, der war für sie eben ein Gentleman, mochte er nebenbei sein, was er wollte.

Wegen dieser Auffassung war die Besitzerin der »Queen Victoria« zwar bereits zu wiederholten Malen mit der Polizei in Berührung gekommen, aber das vermochte die energische Frau nicht irrezumachen. Was sie von ihren Logiergästen forderte, war nur, daß sie gut und pünktlich bezahlten und innerhalb ihrer vier Mauern den Schein wahrten; draußen konnten sie tun, was ihnen beliebte.

Als Harry Reffold, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die teppichbelegte Treppe zu seinem Zimmer hinaufeilte, wäre er im ersten Stockwerk fast sehr unsanft mit Mrs. Benett zusammengestoßen.

Die dunkle, noch immer ganz hübsche Vierzigerin schrie leicht auf, und aus ihren schwarzen Augen, von denen eins ziemlich bedeutend nach der Nasenwurzel gerichtet war, traf den jungen stürmischen Mann ein Blick sanften Vorwurfes, doch er wurde durch eine beträchtliche Dosis Zärtlichkeit gemildert.

Mrs. Benett hatte die Sache nicht übel gemacht, denn in Wirklichkeit hatte sie schon länger als eine halbe Stunde auf dem Posten gestanden, um sich von ihrem Pensionsgast erschrecken zu lassen und Gelegenheit zu haben, ihm das zu sagen, was sie ihm sagen wollte.

»Ah, Mr. Reffold! Soll ich Ihnen den Tee auf Ihrem Zimmer servieren lassen, oder wollen Sie ihn unten nehmen?«

Harry setzte seine unwiderstehliche Miene auf. »Sie sind zu liebenswürdig, Mrs. Benett. Wenn es Ihnen keine besondere Mühe bereitet, so würde ich es vorziehen, auf meinem Zimmer zu bleiben. Ich bin nämlich etwas müde.«

Mrs. Jane Benett hüpfte mit der Grazie eines jungen Mädchens die Treppe hinab, wobei ihr ihre einhundertsiebzig Pfund allerdings einigermaßen hinderlich waren.

Reffold hatte kaum abgelegt und sich etwas frisch gemacht, als sie bereits wieder erschien, gefolgt von einem Stubenmädchen, das eine reichbelegte Teeplatte auf den Tisch stellte. Mrs. Benett gab dem dienstbaren Geist einen sehr energischen Wink zu verschwinden und machte sich dann mit affektierter Koketterie daran, den Tisch selbst zu decken.

Es war dies in der »Queen Victoria« eine ganz besondere Auszeichnung, die nur hie und da einem außerordentlich geschätzten Gast zuteil wurde, und Reffold wußte diese Ehre auch sichtlich zu würdigen.

»So. Mr. Reffold, und nun stärken Sie sich. Sie werden gewiß Appetit haben.« Sie übersah nochmals das von ihr getroffene Arrangement, rückte das und jenes zurecht und machte nicht die geringsten Anstalten, sich zu entfernen. Sie schien etwas auf dem Herzen zu haben und nicht zu wissen, wie sie es loswerden sollte. Harry beobachtete sie lächelnd und machte dann eine einladende Handbewegung.

»Es würde mir ein besonderes Vergnügen sein, Mrs. Benett, wenn Sie mir die Ehre erweisen würden, mit mir den Tee zu nehmen.«

Über das dunkle Gesicht der Pensionswirtin lief eine freudige Röte, und sie tat verschämt wie eine Sechzehnjährige. »Sehr gern, Mr. Reffold, wenn ich Sie wirklich nicht störe.«

Sie nahm Platz und schenkte ihm fürsorglich ein. »Ich kann mir ja denken, daß Sie immer sehr abgespannt sind, wenn Sie aus London kommen« — er fing aus dem einen ihrer schwarzen Augen einen vielsagenden Blick auf — »und ich möchte, daß Sie sich dann hier recht behaglich fühlen. Überhaupt...« — sie wurde verlegen, stockte und spielte nervös mit den Fingern — »überhaupt liegt mir daran, daß meine Gäste bei mir in jeder Beziehung gut aufgehoben sind und keine Ungelegenheiten haben.« Wieder warf sie Reffold einen warmen, fürsorglichen Blick zu. »Deshalb sehe ich auch stets selbst überall nach dem Rechten, und da...« — sie begann geheimnisvoll zu flüstern — »da habe ich heute morgen in Ihrem Zimmer das hier entdeckt, das Sie wohl aus Versehen unverschlossen gelassen hatten.«

Sie langte nach einem sorgfältig in starkes Papier eingeschlagenen Paket, das sie vorhin mit ins Zimmer gebracht und in einen Sessel gelegt hatte. »Ich wollte nicht, daß jemand von der Bedienung die Sachen sieht«, fügte sie vertraulich hinzu, »deshalb habe ich sie an mich genommen.«

Sie drückte ihm das Paket rasch in die Hand, und ihr Busen hob sich sehr befreit.

Harry machte ein etwas erstauntes Gesicht und schlug neugierig die Hülle auseinander.

Er hielt die elegante Ledertasche in Händen, die sein Einbruchswerkzeug barg, wohl das beste und zuverlässigste, das es gab.

Mrs. Benetts dunkles Auge, das geradeaus sah, glühte ihn ergeben und beruhigend an. »Sie verstehen, daß ich...«

»Ich verstehe, Mrs. Benett«, beeilte er sich zu versichern, um ihr aus der Verlegenheit zu helfen. »Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen, und ich danke Ihnen aufrichtig.« Er hielt ihr die Hand hin, die sie mit Eifer ergriff. »Man hat manchmal eine verhängnisvolle Stunde, in der man durch ein kleines Versehen ein großes Malheur anrichtet«, fügte er hinzu.

Die üppige Frau nickte lebhaft Beifall, legte aber dann beruhigend die Hand auf seinen Arm. »Machen Sie sich, bitte, keine Sorgen, Mr. Reffold. Ich werde nun schon achtgeben, da ich weiß, daß dies notwendig ist«, sagte sie mit einem feinen Lächeln. »Sie können sich völlig auf mich verlassen und dürfen mir Vertrauen schenken.«

Harry blickte sie eine Weile sehr ernst und überlegend an. »Ich freue mich, Mrs. Benett, daß ich bei Ihnen ein so freundliches Verständnis finde und daher offen mit Ihnen sprechen kann. Das erleichtert mir eine Bitte, die ich schon länger an Sie richten wollte, da ich weiß, daß Sie einen großen Bekanntenkreis haben und über verschiedenes informiert sind.«

Mrs. Benett begann vor Eifer und Neugierde zu glühen. »Sprechen Sie, Mr. Reffold, sprechen Sie. Ich werde Ihnen mit Vergnügen jede Auskunft geben«, versicherte sie lebhaft.

Harry nahm einen bedächtigen Schluck aus seiner Tasse, griff dann langsam nach seiner Brieftasche und zog eine Fotografie hervor, die er einige Augenblicke in der Handfläche barg. Dann legte er das Bild vor Mrs. Jane hin und zog seine Hand zurück.

»Können Sie mir vielleicht über diesen Herrn etwas Näheres sagen, Mrs. Benett?«

Auf dem Tisch lag das Bild des Mannes, dem er am Nachmittag mit solcher Ausdauer gefolgt war.

Mrs. Benett beugte sich mit sichtlicher Spannung vor, fuhr aber sofort wieder zurück und starrte Harry verstört an. Ihr braunes Gesicht hatte eine gelbliche Färbung angenommen, und ihre Hände, mit denen sie den Tisch umklammert hielt, zitterten merklich.

Reffold tat, als ob er ihre Aufregung nicht bemerkte, und ließ ihr Zeit, sich zu fassen.

»Nun, ist Ihnen der Herr bekannt?« fragte er nach einer Weile leichthin.

Sie zögerte einige Augenblicke und schien zu überlegen. Dann senkte sie schamhaft die Augen und nickte.

»Ja«, lispelte sie. »Es ist mein Mann.«

»Oh...« Harry lehnte sich zurück, und es klang, als sei er wirklich außerordentlich überrascht. »Verzeihen Sie. Wenn ich das gewußt hätte...«

Mrs. Jane hatte aber ihr seelisches Gleichgewicht bereits wiedergewonnen, und damit kehrte auch ihre liebenswürdige Lebhaftigkeit zurück. »Ach, das macht gar nichts, Mr. Reffold. Sie müssen sich deshalb nicht entschuldigen. Es war nur die erste Überraschung, und dann — man spricht doch von solchen Dingen nicht gern«, meinte sie etwas verschämt. »Sie werden das gewiß begreifen. Zwischen mir und George Thompson ist schon längst alles aus. Wir sind bereits fünf Jahre geschieden, und seither führe ich auch meinen Mädchennamen wieder.« Sie rückte näher an Reffold heran, und ihre Frage klang sehr dringlich. »Weshalb interessieren Sie sich für ihn? Haben Sie geschäftliche Beziehungen zu ihm?«

»Noch nicht«, sagte Reffold, »aber vielleicht kommt es in nächster Zeit dazu.«

»Dann seien Sie auf Ihrer Hut.« Sie legte warnend ihre Hand auf die seine und begann ihr Herz auszuschütten. »Thompson ist kein Mensch, mit dem man sich einlassen darf.«

»Gibt es in seiner Vergangenheit denn irgendeinen dunklen Punkt?«

»Oh, ich glaube eine ganze Reihe. Er war, als wir heirateten, Zahlmeister bei der White-Star-Linie, ist aber dann in schlechte Gesellschaft geraten und durch Trunk und Spiel immer mehr heruntergekommen. Als er aus dem Dienst entlassen wurde, war er dann in verschiedene anrüchige Geschichten verwickelt und stand, soviel ich weiß, auch mehrere Male vor Gericht. Aber man hat ihm nie etwas nachweisen können, dazu ist er zu gerieben.«

»Und womit beschäftigt er sich jetzt?«

Mrs. Benett zuckte die Schultern. »Jedenfalls nicht mit ehrlicher Arbeit. Diese war ihm immer zuwenig einträglich.«

»Sie haben ihn also in der letzten Zeit nicht gesehen?«

»Nein, er treibt sich ja seit Jahren irgendwo in London herum... Das heißt...« — Mrs. Benett schien sich zu erinnern und verbesserte sich lebhaft — »vor etwa vier oder fünf Tagen ist er plötzlich aufgetaucht. Er war ungemein liebenswürdig und wollte vorübergehend bei mir — als Gast, wie er ausdrücklich sagte — Wohnung nehmen. Ich habe ihm aber sehr entschieden zu verstehen gegeben, daß ich meinen Gästen nicht zumuten kann, mit Leuten seines Schlages unter einem Dache zu wohnen!«

»Hat er hier irgendwelche Bekannte?«

Mrs. Jane vermochte darüber keine Auskunft zu geben, und Harry war überzeugt, daß sie ihm alles gesagt hatte, was sie über den Mann wußte. Er drückte ihr die Hand, und sie las in seinen Mienen nicht nur den Dank für ihre rückhaltlose Auskunft, sondern auch ehrliche Anteilnahme an ihrem Schicksal, das sie ihm soeben geoffenbart hatte.

Sie erwiderte daher seinen Händedruck sehr, sehr innig, erhob sich und glättete verlegen das straffsitzende Kleid.

Sie war über die Aussprache überaus glücklich, denn nun wußte Mr. Reffold wenigstens alles, und darüber, daß sie ungefähr zehn Jahre älter war als er, ließ sich wohl auch noch hinwegkommen. Sie hatte bereits in vielen Romanen gelesen, daß Männer ältere Frauen geheiratet hatten und daß diese Ehen sehr glücklich geworden waren. Schließlich kam es ja bei einer Frau einzig und allein darauf an, wie sie aussah, und in dieser Hinsicht war Mrs. Jane mit sich sehr zufrieden.

An der Schwelle erwachte in Mrs. Benett wieder die fürsorgliche Hauswirtin. »Um wieviel Uhr wünschen Sie das Dinner, Mr. Reffold?«

Er dachte einige Augenblicke nach, dann sagte er lächelnd: »Ich bin mehr müde als hungrig, Mrs. Benett, und gedenke daher schnellstens zu Bett zu gehen.«

Vorläufig ließ Reffold sich damit allerdings Zeit, denn als Mrs. Benett mit einem letzten, liebevollen Blick das Zimmer verlassen hatte, machte er sich zunächst ein bißchen behaglich und zündete sich mit einem höchst vergnügten Lächeln eine Zigarette an. Dann ließ er die Rouleaus an den Fenstern herab und ging zur Tür, die er geräuschlos versperrte. Nun erst entnahm er der Tasche seines Mantels das Päckchen, das er sich am Nachmittag auf so ungewöhnliche Weise angeeignet hatte. Er entfernte den dünnen Bindfaden und die einfache Papierhülle und hielt nun eine kleine, flache Schachtel in der Hand, wie sie in den Apotheken Verwendung finden.

Harry nahm die Umhüllung und den Karton von allen Seiten in Augenschein, konnte aber nichts entdecken, was ihm irgendeinen Anhaltspunkt geboten hätte.

Schon schickte er sich an, die Schachtel kurzerhand zu öffnen, als er sie wieder beiseite legte und nach der Werkzeugtasche griff, die ihm seine Wirtin so geheimnisvoll und feierlich überbracht hatte. Er entnahm ihr ein Paar Gummihandschuhe, streifte sie sorgfältig über, suchte sich dann eine kleine, äußerst fein gearbeitete Zange heraus und hob nun erst mit äußerster Vorsicht den Deckel der Schachtel ab.

Sie enthielt zuoberst eine dicke Watteschicht, und als er diese herausgenommen hatte, kam ein winziges Fläschchen zum Vorschein, dessen Tropfstöpsel sorgfältig gesichert war.

Um Reffolds Mundwinkel spielte ein etwas grimmiges Lächeln, als er die kleine Phiole zwischen zwei Fingerspitzen nahm und gegen das Licht hielt. Sie war kaum bis zur Hälfte mit einer dicken Flüssigkeit von grüngelber Farbe angefüllt, die aber auf dem Glase selbst keinerlei Spuren zurückließ, wie er sich durch wiederholtes Schütteln und Wenden überzeugen konnte.

Er bettete die Phiole wieder in die Watte und hob dann, immer mit derselben Vorsicht, die zweite Einlage heraus, die aus filzartigem gepreßten Papier bestand.

Was er darunter fand, erregte sein Interesse in noch höherem Maße. Es war ein etwa drei Quadratzentimeter großes, an den Ecken gelochtes Metallplättchen, dem eine ungefähr zwei Millimeter hohe Hülse von etwas kleinerem Durchmesser aufgesetzt war. Bei der weiteren Untersuchung stellte Harry fest, daß die Hülse durch einen federnden Knopf abgeschlossen wurde, und als er diesen Knopf niederdrückte und das Plättchen umwandte, bemerkte er eine winzige, nadelfeine Spitze, die sofort wieder zurücksprang, als er die Hand von dem Knopf nahm.

Reffold war sich nun über den Zweck der äußerst sinnreich und präzis konstruierten Vorrichtung völlig im klaren. Er wußte, daß er mit dem Fläschchen und dem winzigen Stachel ein Mordinstrument in Händen hielt, das tausendmal gefährlicher war als die furchtbarste Schußwaffe, da es gegen seine tödliche Wirkung kaum einen Schutz gab.

Wie die Handhabung gedacht war und wie der Angriff erfolgen sollte, das allerdings vermochte er vorläufig nicht herauszufinden, sooft er das Plättchen auch hin- und herwandte und in alle möglichen Lagen brachte.

Er verpackte alles wieder sorgfältig und verschloß es in einem Geheimfach seines schweren Schrankkoffers. Dann nahm er noch einige von Mrs. Benetts appetitlichen Sandwiches zu sich, mischte sich einen kräftigen Whisky mit Soda und setzte sich gemächlich über ein Buch.

Nach einigen Stunden begann er sich lautlos umzukleiden. Er wählte einen sehr einfachen, dunklen Anzug und einen ebensolchen Mantel, eine Sportmütze und ein Paar leichte Schuhe mit Gummisohlen, auf denen er unhörbar durch das Zimmer glitt. Als er fertig war, sah er nach der Uhr; sie zeigte auf halb elf. Er stopfte sich seine kurze Pfeife, setzte sie mit behaglichen Zügen in Brand, löschte dann das Licht aus und ließ sich in einem der Klubsessel nieder, in dem er rauchend und sinnend eine lange Weile regungslos verharrte.

Nach etwa einer halben Stunde war im ganzen Hause kein Laut mehr zu vernehmen, und nun erst erhob sich Reffold, schloß leise die Tür auf und spähte vorsichtig in den Korridor, dessen Lampen zum größten Teil bereits gelöscht waren.

Er ergriff seine Werkzeugtasche, stellte die Schuhe, die er am Nachmittag getragen hatte, vor die Tür, schlüpfte aus dem Zimmer, verschloß es mit der geräuschlosen Geschicklichkeit eines Diebes und glitt dann wie ein Schatten den Gang hinunter. Durch den Haupteingang konnte er das Haus kaum unbemerkt verlassen, wohl aber über die Dienstbotentreppe, die auf einen Hof und von dort durch eine kleine Pforte in eine Seitengasse führte.

Sein dunkler Schatten war kaum die Treppe hinabgetaucht, als in einer der letzten Türen, die er passiert hatte, eine Gestalt erschien und angestrengt lauschend stehenblieb.

Nach einigen Augenblicken kam Mrs. Jane mit einem heimlichen Lächeln den Korridor entlang. Sie schien auf ihrem allabendlichen Rundgang begriffen zu sein, wenigstens machte sie sich hie und da zu schaffen und öffnete auch das Dienstbotenzimmer, in dem die drei Mädchen eben dabei waren, ihre Gedanken über das Leben und die Menschheit im allgemeinen und die Herrin und die Gäste im besonderen auszutauschen.

Das Erscheinen der Hausfrau schnitt die ziemlich lebhaft geführte Debatte jäh ab.

»Macht, daß ihr ins Bett kommt«, befahl sie leise. »Und wenn Mr. Reffold klingeln sollte, so beeilt euch. Er fühlt sich nicht wohl, und es ist möglich, daß er irgend etwas benötigt.«

Mrs. Benett nickte den Mädchen kurz zu und ging wieder den Korridor zurück. Sie lächelte noch seltsamer als vorher, und als sie die Schuhe vor Reffolds Tür gewahrte, schmunzelte sie besonders vergnügt.

Sie freute sich, daß sie dem liebsten Gast, den sie je beherbergt, eben ein Alibi geschaffen hatte, falls er für die heutige Nacht eines solchen bedürfen sollte.

Frank Milner war nicht gerade sehr gesellig und sah seltene Gäste bei sich, aber er hatte durch seine früheren geschäftlichen Beziehungen und durch die Mitgliedschaft bei verschiedenen Klubs doch einige gesellschaftliche Verpflichtungen, denen er nachkommen mußte. Er gab daher alljährlich drei bis vier Herrenabende, zu denen er immer mehrere seiner näheren Bekannten einlud, und er setzte einen gewissen Stolz darein, daß von diesen seinen Abenden gesprochen wurde.

Für heute hatte Milner in dieser Hinsicht ganz besondere Anstalten getroffen, da er außer seinem Anwalt Crayton und seinem Hausarzt Dr. Warner, mit denen er sonst keine weiteren Umstände gemacht hätte, Robert Vane, den Chef des bekannten Londoner Bankhaus Praighton & Wellman, ferner den reichen Großkaufmann Thomas Flesh und schließlich als besonderes Dekorationsstück den Oberst Roy Gregory zu Tisch hatte, dessen Name fast täglich in der Mitgliederliste irgendeines Komitees zu lesen war.

Gleich dem Hausherrn waren alle Gäste Junggesellen — nur Vane war verwitwet —, und das Klubleben hatte zwischen ihnen eine gewisse oberflächliche Bekanntschaft geschaffen, die Milner durch den heutigen Abend etwas intimer zu gestalten hoffte. So wenig er auch von gesellschaftlichen Formen hielt, so wohl fühlte er sich im Kreise ehrenwerter Leute, und es schien ihm aus gewissen Gründen höchst vorteilhaft, mit Persönlichkeiten, die etwas galten, auf vertrauterem Fuß zu stehen.

Da ihm also an seinen heutigen Gästen sehr gelegen sein mußte, war er wütend darüber, daß der geschwätzige Crayton darauf versessen war, das große Wort zu führen. Der hagere Mann mit dem stoppeligen Faungesicht, dem leicht gekrümmten Rücken und den spindeldürren Armen und Beinen war zwar für gewisse Fälle ein ausgezeichneter Anwalt, aber er war kein Gesellschafter, den jeder vertragen konnte. Dazu hatte er zu viel von seiner Klientel angenommen, die sich nicht aus Lords und sonstigen Gentlemen zusammensetzte, sondern aus schlichten Leuten, die das Malheur gehabt hatten, in irgendeinen der vielen Fallstricke des Gesetzes zu geraten. Diesen Bedauernswerten galt die Lebensarbeit von Mr. Ernest Crayton, und ihnen gehörte auch sein ganzes Denken und Fühlen außerhalb der Schranken des Gerichtes und der schmierigen Wände seines Büros. Er verteidigte seine Klientel überall und bei jeder Gelegenheit; und wenn man ihm zuhörte, so durfte sich eigentlich nur derjenige für einen makellosen Ehrenmann halten, der dies durch einen gerichtlichen Freispruch dokumentarisch nachweisen konnte.