RGL e-Book Cover©

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover©

"Er?" Neue Berliner Verlagsgesellschaft, Berlin, 1928

"?Lui?" G. Crès & Cie, Paris, 1927

Bei der eisigen Kälte, die heute nacht herrschte, lag die Straße — ein verrufenes Seitengäßchen des Spielhöhlenviertels — verlassen und totenstill da.

Jemand bog um die Ecke; der Silhouette nach ein eleganter Herr; Zylinder, weißes Halstuch, schwarzer »Mac-Farlane«, Lackschuhe. Die Hände in den Taschen vergraben und den Spazierstock geschultert, daß der Griff die Schulter überragte, ging er elastisch und energisch wie ein Kavalier der großen Welt dahin, ohne den Schritt auch nur ein wenig zu verlangsamen, wenn er das Dunkel, das ihm zwischen den Lichtkegeln der Straßenlaternen wie ein finsteres Loch entgegengähnte, betrat. Seine Gesichtszüge konnte man nicht erkennen.

»Bitte um Feuer, mein Prinz!«

Der typische Anruf!

Der Kavalier blieb sofort stehen. Aus irgendeinem nachtschwarzen Winkel tauchte ein Apache auf, der hier gelauert, und versperrte den Weg.

»Pack dich!« befahl der Herr seelenruhig.

Eine heisere Stimme krächzte:

»Keine faulen Witze! Säcke ausgeleert!«

Mangels eines Revolvers, dessen er sich zur Verteidigung hätte bedienen können, leuchtete der Herr, ohne erst lang über die etwaigen Folgen seines Tuns nachzudenken, dem Strolche blitzschnell mit der elektrischen Taschenlampe mitten in das Gesicht und — stieß einen Ruf des Erstaunens aus.

Gerade fand er noch Zeit, rasch zur Seite zu springen, sonst wäre ihm die Lampe mit der Faust aus der Hand geschlagen worden.

»Einen Moment!« rief er. »Keine Dummheiten! Steck' das Messer ein in drei Teufels Namen!«

Und den Scheinwerfer der Taschenlampe gegen sich selbst kehrend, beleuchtete er jetzt grell das eigene Antlitz.

Mit ordinärem Fluche wich der Apache entsetzt zurück.

»Soso, Freundchen, du erkennst dieses Gesicht?«

Ohne ein Wort der Erwiderung machte der andere auf den Absätzen kehrt und ergriff die Flucht, als säße ihm der Leibhaftige im Nacken.

Augenblicklich nahm »der Herr der Gesellschaft« die Verfolgung auf. Leichtfüßig lief er hinter dem Kerl her und rief, indem er versuchte, seine Stimme möglichst zu dämpfen:

»Halt! Bleib' stehen! Ich werde nichts ausplaudern! Ich schwör' dir's! Himmeldonnerwetter, so bleibe doch stehn!... Laß uns miteinander reden... ich muß dich sprechen!«

Aber der Apache spielte den Tauben. Stumm und flink rannte er, so schnell ihn seine Beine trugen, weiter. Offenbar beseelte ihn nur der eine Wunsch, sich nicht erwischen lassen.

Das gelang ihm denn auch. Der Kavalier blieb immer weiter zurück und gab schließlich die aussichtslose Hetzjagd auf.

»Zu toll!« knurrte er, sich die schweißnasse Stirn abtupfend. »Aber ich kriege ihn schon noch... oder es müßte mit dem Henker zugehn! Ich muß die Geschichte in Ordnung bringen... diesen Unglücklichen retten!«

Vag lächelnd und noch immer mit sich selbst weiterredend, trat er den Rückweg an. Er konnte sich von seiner Überraschung kaum erholen.

»Zum Teufel, wie hätte man etwas derart Lächerliches, etwas derart Groteskes erwarten können? Stehe ich da plötzlich diesem — Straßenräuber gegenüber!... Ich muß Schluß machen... der Skandal wäre zu peinlich! Vielleicht wird man mich töricht schelten, aber die Sache geht mir tatsächlich furchtbar nahe!... Warte, Junge, ab morgen...«

Die weiteren Worte verklangen in der Finsternis. Um die unliebsame Verzögerung wieder hereinzubringen, beflügelte der Kavalier seine Schritte.

Elisabeth, Gräfin von Prase, saß vor einem großen Empireschreibtisch und prüfte einen Kontoauszug.

Da schnarrte ein paarmal leise der Telephonsummer. Die Gräfin ergriff den Hörer ihres Tischapparates. Genau zu derselben Sekunde beginnt das Abenteuer.

»Tante, bist du's?«

Der Hörer vibrierte unter den Schallwellen einer jungen frischen Stimme.

»Gewiß, liebes Kind!«

Die Pendeluhr schlug die achte Frühstunde.

»Gut geschlafen, Tante? Schon bei der Arbeit?... Kann ich dich sprechen?«

Das junge Mädchen telephonierte so temperamentvoll, daß die Gräfin deutlich den Klang der Worte vernahm, die in dem Zimmer, das über ihrem Arbeitskabinette lag, gesprochen wurden.

»Du willst mich sprechen?« erwiderte sie. »Soll ich zu dir hinaufkommen?«

»Nein, Tante, nein! Das würde sich doch wohl nicht schicken. Ich werde vielmehr zu dir kommen, wenn du erlaubst?«

»Bitte!« — Etwas beunruhigt hängte die Gräfin wieder den Hörer ein.

Sie war ganz im Schwarz gekleidet und eine kleine dürre Frau. Bei ihren Augen schien der Schöpfer die Farbe gespart zu haben. Die nahenden Fünfziger bleichten bereits ihr mattblondes Haar, das sie nach der Mode ihrer Jugendjahre zu einem Knoten aufgesteckt trug. Ihrem Profile fehlte die markante Linie. Aber auf den an und für sich nichtssagenden Zügen lagerte ein Hauch düsterer Schwermut, den nicht einmal ihre besten Photographien richtig wiedergaben.

In Gedanken versunken, stützte sich die Gräfin auf der Klappe des Klappschreibtisches auf. Sorgenvoll kniff sie die blutleeren Lippen zusammen, die noch um eine Nuance bleicher wurden.

Gedämpft durch die Gobelinportiere erscholl jetzt der Lärm rasch die Stiege herabeilender Schritte, und gleich darauf wurde die Tür aufgerissen, und ein ebenso entzückendes wie übermütiges junges Mädchen stürmte herein.

An den Füßen seidene Pantöffelchen, war sie in einen duftigen Morgenschlafrock wie in eine rosa Wolke eingehüllt. Dieses reizende »Déshabillé« paßte allerdings eher zu einer jungen Frau als für dieses lachende, kaum zur Jungfrau erblühte Kind.

»Guten Morgen, kleine Gilberte«, sagte die Gräfin, und ein Lächeln umflog ihre Mundwinkel.

»Guten Morgen, Tantchen!« echote die junge Dame.

Und ohne viel Geschichten zu machen, fiel sie ihrer Tante um den Hals und gab ihr zwei schallende Küsse auf die herben Wangen. Die Gräfin wußte gar nicht, wie ihr geschah. Sie erstickte fast unter dieser stürmischen Umarmung.

»Kind, du erwürgst mich!« keuchte sie.

»Macht nichts, Tantchen!« lachte der Wildfang. »Das spielt gar keine Rolle!«

Mit rosigen Wangen und lachendem Munde schmiegte Gilberte Laval ihre braunen Locken an das fahle Antlitz der alten Frau an, die das Haupt ein wenig zur Seite wandte, und blickte, fröhlichen Gedanken nachträumend, zu dem lichtdurchfluteten Fenster hin. Gar seltsam stach gegen die schönen, schelmischen Augen des jungen Mädchens und ihr glückverklärtes Wesen der trauerumflorte Blick und das alternde Gesicht der Gräfin ab.

»Tante, Tante!« rief Fräulein Laval.

»Nun, was denn? Drück' mich nicht so stark! Was ist denn los, daß du gar so freudenärrisch bist?«

»Ich bin so glücklich, Tantchen, so glücklich!«

»Zunächst laß mich mal los, kleine Teufelin!«

»Nein, nein, du darfst mich noch nicht anschauen, noch nicht!«

Die Kirschenlippen Gilbertes näherten sich dem wächsernen Ohre der Gräfin, als wollte sie ihr etwas heimlich zuflüstern. Dann erklärte sie jedoch mit Stentorstimme: »Ich heirate!... Es ist dir doch recht, nicht wahr?«

War es Rührung?... Die Gräfin preßte jäh ihre Wange gegen die ihrer Nichte.

»Du willst heiraten?... wen?...«

Diesmal hauchte ihr Gilberte in das Ohr: »Jean Mareuil.«

»Wer ist das? Kenne ihn nicht.«

»Freilich kennst du ihn, Tante. Er wurde dir ja bei den Paullacs vorgestellt!... was hast du, Tante?...«

Die Gräfin hatte sich aus den Armen ihrer Nichte gelöst. Ihre Miene verriet äußerste Bestürzung. Sprachlos starrte Gilberte ihre Tante betroffen an.

»Mir ist nichts, mein Kind«, lächelte die Gräfin gezwungen. »Daß mich die Sache etwas bewegt, ist wohl nur höchst natürlich?«

Gilberte erschrak. Sie fühlte, wie sich zwischen ihr und ihrer Tante jäh eine frostige Kluft auftat. Die Gräfin nahm es wahr. Sie trat auf das junge Mädchen zu und ergriff es bei der Hand.

»Schau', Gilberte, ich liebe dich, als sei ich deine arme Mama. Daher sorge ich mich, du könntest vielleicht einen vorschnellen Entschluß gefaßt haben. Eben erst feiertest du deinen achtzehnten Geburtstag. Was weißt du, mein Schatz, vom Leben? Bist du sicher, daß dieser Herr Mareuil der Mann ist, der dich glücklich machen wird?«

Gilberte runzelte, plötzlich verändert, die Brauen. Als die Gräfin das sah, zog sie das junge Mädchen zärtlich an sich und streichelte ihren Bubikopf, dessen tolle Löckchen sich von Natur so entzückend kräuselten.

»Komm, sei vernünftig!« meinte sie. »Ich muß doch den jungen Mann erst kennenlernen. Erkundigungen über ihn einziehen. Das ist unumgänglich notwendig. Und wenn er wirklich so ist, wie du glaubst...«

»O, das ist er! Darauf kannst du Gift nehmen, Tante.«

Die Gräfin zuckte leicht zusammen.

»Nun gut«, sagte sie. »Zieh dich jetzt an, Liebling. Dann wollen wir die Sache besprechen. Du gibst mir keinen Kuß, Gilberte?...«

Sichtlich kühl drückte das verwöhnte Kind einen flüchtigen Kuß auf die Stirn der Tante. Weit weniger fröhlich, als Gilberte gekommen, verließ sie hierauf das Zimmer.

Die Gräfin war wieder allein. Aus ihrem verstörten Blick sprach abgrundtiefe Seelenqual.

Die Hände hinter dem Rücken verschränkend, ging sie ein paarmal auf und ab.

Totenstille herrschte ringsum. In schwarzen Gedanken durchwanderte sie immer wieder den schlicht möblierten Raum, der ihr als Arbeitszimmer diente und gleichsam das Boudoir dieser geschäftstüchtigen Frau bildete, und dessen Haupteinrichtungsstücke aus einem riesigen Geldschranke gegenüber einem geräumigen Aktenregal und dem Schreibtische bestanden.

Etwas jedoch verlieh dem Kabinett eine eigene Note. Das waren an den Wänden Trophäen von Waffen afrikanischer Völkerschaften: Schilde aus Leder oder stierhautüberzogenem Holz, Pfeilköcher und Bogen, und dazwischen Negerlanzen und Assagaien, deren breite, scharfe Stoßeisen unheimlich funkelten.

Die Gräfin hob die Lider und überflog träumenden Blickes den ganzen barbarischen Zauber. Schmerzliche Erinnerungen stiegen in ihr auf. Mit mutloser Gebärde blieb sie stehen. Dann raffte sie sich auf und murmelte: »Nun, wir werden ja sehen!«

Zum Apparate gehend, drückte sie auf einen Knopf, der die Überschrift trug: »Herr Graf«, und nahm den Hörer zur Hand.

»Hallo!... Lionel!«

Sie rief leise an, indem sie die hohle Hand als Schalldämpfer über Mund und Hörer muschelte.

»Lionel!«

Endlich antwortete ihr eine Art von Geknurr.

»Hallo!... Lionel!«

»Hm... ja... Mama?«

»Liegst du noch zu Bett?«

»Sag' lieber, bist du schon wach!«

»Spät nach Hause gekommen, was?«

»Ja, weiß nicht, um wieviel Uhr.«

»Gut, Ich komme zu dir.«

Vorsichtig öffnete die Gräfin die Tür, durchschritt auf den Fußspitzen die Vorhalle und stieg lautlos die Treppe zum ersten Stocke empor.

Das Schlafzimmer ihres Sohnes bot den Anblick wüsten Nachhausekommens. Der Frackanzug lag auf der Erde, der Chapeau-claque war einer Standuhr schief aufgestülpt, die verknitterte weiße Weste leistete auf einem Sessel einem einzelnen Lackschuh Gesellschaft, und da und dort sah man verschiedene Beutestücke einer durchschwärmten Nacht herumliegen: eine Laterne mit roten Gläsern, wie sie nachts aufgerissene Straßenstellen markieren, das Aushängeschild eines Grünzeughändlers, die emaillierte Tafel, die den freundlichen Leser darauf aufmerksam machte, daß »der Autobus auf der Rückfahrt die Rue-de-Provence« passiere usw.

»Großer Gott, ich war wieder eingeschlafen, Mama!« sagte ein großer Bursche und richtete sich in den Kissen auf.

»Wie alt bist du denn, Lionel?« meinte die Gräfin, auf den bunten Kram deutend, der eine durchbummelte Nacht verriet.

»Dreiundzwanzig!« schmunzelte der junge Graf.

»Schlechter Kerl!«

Sie küßte ihn voll Bewunderung.

»Und wo bist du?... bei wem wohnst du?«

Auf dem Bettrand Platz nehmend, versenkt sie den glanzlosen Blick in die unsteten Augen ihres Sohnes.

»Antworte mir, Lionel!«

»Was willst du eigentlich?« fragte er. »Was geht dir im Kopfe um? Etwas Neues? Du siehst blaß aus, Mama!«

»Was sagte ich dir, Lionel, als dein Onkel Laval vor drei Jahren starb?«

»Du sagtest mir, dein höchstes Glück wäre es, wenn ich Gilberte heiratete, und daß ich trachten solle, ihre Liebe zu gewinnen. Nicht?«

»So ist's. Es war mein Traum. Und wie weit bist du jetzt?«

»Ich?...«

Lionel runzelte die Stirne und verstummte.

»Ich will es dir sagen«, entgegnete die Gräfin bekümmert. »Die Sache steht so. Gilberte vergaffte sich in einen gewissen Jean Mareuil und will ihn heiraten.«

Bei dieser Mitteilung verzerrte sich Lionels hübsches Gesicht zu einer teuflischen Fratze, und er stieß einen wüsten Fluch aus.

»Hat sie es dir gesagt?«

»Vorhin.«

»Und was hast du ihr geantwortet?«

»Nichts Bestimmtes... sie ist ja frei, kann tun und lassen, was ihr beliebt.«

»Wieso? Das wäre noch schöner! Ich hoffe, du wirst deine Rechte wahren und deine Machtmittel gebrauchen.«

»Welche Rechte, welche Machtmittel besitze ich denn?« seufzte die Gräfin. »Überlege dir doch, großes Kind. Ich bin doch schließlich und endlich nur ihre Sachwalterin. Wir wohnen bei ihr. Was wäre damit gewonnen, wollte ich mich ohne triftige Begründung den Wünschen meiner minderjährigem Nichte widersetzen? Auf Grund der Gesetzesparagraphen würde sie sich meiner rasch entledigen und dann Rechnungslegung von mir fordern... nun weißt du sehr genau... deine Spielschulden... und...«

»Halt, Mama!... ich verstehe... stimmt, stimmt...«

Mit Tränen kämpfend, fuhr die Gräfin fort:

»Bei meiner Geschäftsgebarung leitete mich immer der Gedanke und die Hoffnung, daß du Gilberte heimführen, als ihr Gatte dann die Angelegenheit regeln und mir in der Vermögensverwaltung Generalquittung erteilen würdest.«

»Schon gut!« unterbrach sie Lionel ungeduldig. »Aber noch ist nicht alles verloren. Ich war blöd, gestehe es ein. Schon längst hätte ich trachten sollen, ihr zu gefallen. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Noch wäre es nicht zu spät, falls es dir gelingen sollte, an der Hand einwandfreier Gründe Mareuil abzudrängen. Dann brauche ich meine Nachlässigkeit nur wieder gutzumachen. Aber das Pech ist... wir werden damit bei Mareuil wenig Glück haben, denn der Bursch ist ein fabelhafter Kerl, ein Musterknabe, wie heute keine mehr wachsen.«

»Du kennst ihn also?«

»Hm... ich kenne ihn, wie ein Mensch einen Menschen nur kennen kann.«

Lionel lächelte etwas verlegen.

»Er ist ernst, arbeitsam und ein Künstler aus Liebhaberei. Man trifft ihn weder in einer Bar noch in einem Tanzlokal, während ich, nicht wahr...«

»Ist er reich?«

»Und ob!... Palais in der Avenue-du-Bois, Pferde, Autos, aber keine — Fehler, weder eine Herzdame, noch eine Pikdame im Spiel... kurzum ein Musterknabe.«

Die Gräfin schüttelte ungläubig den Kopf.

»Immerhin kann man sich über ihn erkundigen. Einen Mann, dem man nichts nachsagen kann, gibt es nicht.«

»Stimmt, Mama. Versuchen kostet nichts. Kommen wir damit nicht zum Ziele, hat es immer noch Zeit, andere Mittel und Wege zu finden, damit uns das Vermögen der Lavals nicht entwischt.«

»Nur an das Vermögen der Lavals denkst du? Deine Kusine ist doch so reizend!«

»Pah!«

»Ich möchte dich nicht nur reich, sondern auch glücklich wissen, Liebling —«

»Wenn man reich ist, ist man auch glücklich. Noch heute werde ich darangehn, Mareuil scharf ausspionieren zu lassen. Mindestens werden wir feststellen, ob er wirklich so ein Tugendbold ist.«

Und nach einer Weile fuhr Lionel zynisch fort: »Schließlich wäre uns die gegenwärtige Lage erspart geblieben, hätte letztes Jahr Gilbertes Grippe einen schlechten Ausgang genommen. Du würdest sie ja beerbt haben, wenn ich nicht irre.«

Seine Mutter blickte ihn starr an. In ihren grauen, glanzlosen Augen las man das Entsetzen.

»Na«, meinte Lionel, »ich könnte keiner Fliege etwas zuleide tun, wenn einem aber die Umstände günstig sind, das Schicksal selbst für einen Partei ergreift, muß man sich eben einen Vers darüber machen.«

»Du liebst sie also nicht einmal ein bißchen?«

Der junge Graf schüttelte verneinend den Kopf.

Nachdenklich senkte die Gräfin den Blick. Dann sagte sie: »Und doch ist Gilberte liebenswert, und ich hätte gern ihr Glück begründet.«

»Dann verheirate sie doch mit Mareuil!«

»Laß die unangebrachten Späße! Du weißt sehr gut, großer Junge, daß nur du auf der ganzen Welt meinem Herzen nahestehst. Nur du existierst für mich, seit du lebst.«

»Und was war mit Papa?«

»Meine Liebe zu dir ist größer.«

»Und mit meinem Onkel?«

»Nur, um dich reich zu wissen, hätte ich ihn geheiratet.«

»Du bist eine brave Frau, Mama. Nachdem wir das festgenagelt haben, möchte ich dich fragen, ob du etwas dahinter fändest, wenn ich mit deinem ehemaligen Haushofmeister Aubry einen Beobachtungsplan entwerfen würde?«

»Ganz im Gegenteil. Aubry ist ein treu ergebener Diener.«

»Er ist jetzt Hausbesorger auf Nr. 47 der Rue de Tournon, nicht? Soviel ich mich besinne, mag er Gilberte nicht besonders leiden?«

»Kein Wunder. Sie war es doch, die seine Entlassung wünschte.«

»Stimmt.«

In diesem Moment durchflutete der Klang einer wundervollen Mezzosopranstimme das Haus. Gilberte sang in ihrer Wohnung.

»Sie ist noch in ihrem Zimmer«, bemerkte die Gräfin. »Desto besser. Ich möchte nicht, daß sie von meinem Besuche bei dir etwas weiß.«

Und hager und düster verließ die Gräfin wieder das Zimmer ihres Sohnes und kehrte in ihr Arbeitskabinett zurück.

Eine Weile grübelte die Gräfin Elisabeth von Prase über alles nach, was ihre Hoffnungspläne zu durchkreuzen drohte. Dann nahm sie aus ihrer Korsage einen kleinen Schlüssel, den sie stets bei sich trug, und trat vor den eisernen Kassenschrank.

Unter ihrer Hand klinkten die vier Geheimschlösser, eines nach dem andern, auf, und die schwere Panzertür drehte sich in ihren Zapfen.

Von oben bis unten waren die Fächer des Tresors mit Wertpapieren vollgestopft. Die Gräfin begann einige Pakete hervorzuziehen. Die Berührung derselben schien in ihr ein wollüstiges Gefühl auszulösen. Eben streckte sie den Arm aus, um abermals in die dunkle Tiefe des Wertheimers zu greifen, als plötzlich Gilbertes Stimme verstummte, wie das Lied einer Lerche, die sich aus dem blauen Äther zur Erde niederläßt.

Sofort legte die Gräfin alles an Ort und Stelle, ordnete die Stöße Wertpapiere, schloß den Panzerschrank und steckte den kleinen Schlüssel wieder ein.

Jean Mareuil hatte sich bei seinem Freunde Feuillard, dem weltmännischen Anwalte der vornehmen Pariser Gesellschaft, telephonisch angemeldet. Gegen sieben Uhr abends läutete er in seiner Wohnung an. Ausnahmsweise wollte er mit Feuillard der Erstaufführung eines lyrischen Dramas beiwohnen. Da Mareuil das Bedürfnis hegte, mit dem Gentleman-Notar etwas zu besprechen, hatten sie ausgemacht, miteinander nach der Vorstellung in einem Kabarett zu soupieren.

Der Notar erwartete bereits »in der Löwenhaut« seinen Freund. Sie trugen beide den nämlichen Abendanzug, dazu den schwarzen »Mac-Farlane«, ebenso die gleichen Seidenzylinder und das weiße Halstuch. Selbst was den Spazierstock aus schwarzem Ebenholz anbetraf, suchte es der Notar dem Dandy gleichzutun. Dennoch herrschte zwischen der natürlichen Vornehmheit Jean Mareuils und dem etwas banalen Schick des Juristen ein bedeutender Unterschied. Immerhin konnte man nachts, noch dazu in einer schlecht erhellten Straße, nur schwer den Klubmann vom andern unterscheiden.

»Da bist du ja, hübscher Bengel!» begrüßte Feuillard Mareuil.

Und als Mareuil mit komisch-gekränkter Geste abwehrte, fügte der Notar bei: »Doch, doch, Prinz. Scharmant! Du weißt sehr gut, Kanaille, wie entzückend du bist. Schaut mir einmal diesen jungen Antinous an! Bitte, geh einen Schritt vor, Jean, daß ich dich mit Muße betrachten kann. Einen zweiten solchen Gang gibt es nicht. Wo hast du, zum Teufel, diese Grazie und Geschmeidigkeit her?... Du willst es mir nicht verraten?... Dann nicht!... So erzähle mir, was du auf dem Herzen hast. Um was dreht es sich? Um eine hypothekarische Vermögensanlage? Oder den Ankauf einer Liegenschaft?... Gehn wir hinunter. Unterwegs kannst du mir den Fall erzählen.«

»Es handelt sich um etwas ganz anderes«, erwiderte Mareuil.

»Heirat?«

»Ja.«

»Wer ist die Glückliche?«

»Gilberte, die Tochter des verstorbenen Afrikaforschers Laval. Warum schmunzelst du?«

Sie nahmen einen Wagen.

»Ich schmunzle, mein lieber Alter, weil ich mit deiner Wahl zufrieden bin, sehr zufrieden. Fräulein Gilberte ist ein anbetungswürdiges junges Mädchen, dem man nur das Allerschönste nachsagen kann. Vielleicht ist die junge Dame etwas verzogen — du verzeihst doch? —, aber ansonsten besitzt sie, wie es allgemein heißt, einen aufrechten, geraden Charakter.«

»Ich hätte dich nicht für so unterrichtet gehalten!«

»Nun, du hast Glück, wie immer. Ich bin nämlich der Rechtsfreund der Familie«, entgegnete der Notar. »Ferner schmunzelte ich, weil mir ihre Tante, die Gräfin Prase, und deren Nichtsnutz von Sohn einfielen.«

»Wieso?«

»Wieso? Weißt du nicht, daß du ihre schönsten Hoffnungen zunichte machst?«

»Mein Gott!« Mareuil zuckte unbefangen die Schultern. »Ich muß dir gestehn, daß ich von der Familie der Lavals so gut wie nichts weiß.«

Der Notar blinzelte ihn ungläubig an. Jean Mareuil senkte den Blick und spielte geistesabwesend mit seinen Handschuhen.

»Na, höre mal, du hältst mich wohl zum besten?« meinte Feuillard. »Mit dir weiß man nie, wie man daran ist.«

»Aber ich versichere dir, liebster Freund,« — und Mareuil richtete den klaren Blick seiner stahlgrauen Augen, die Güte, Klugheit und Willensstärke bekundeten, auf den Notar — »ich weiß nichts von den Lavals, und wenn du mir etwas über sie und die Prases mitteilen kannst, tue es, ohne Rücksicht darauf, daß ich Gilberte liebe und sie zu heiraten gedenke. Bisher lag es mir vollkommen fern, in die Zukunftspläne der Gräfin und ihres Sohnes eindringen zu wollen. Die alte Dame lernte ich übrigens erst vor ganz kurzer Zeit kennen, während ich ihren Sohn ab und zu treffe. Er ist mir nicht sehr sympathisch, jedenfalls völlig gleichgültig. Beifügen möchte ich noch, daß ich dich nicht aufsuchte, um Erkundigungen über die Leute einzuziehen, sondern damit du mir erklärst, was eigentlich ein ›Ehekontrakt‹ ist.«

»Gut«, nickte der Notar. »Verzeihe mein Zögern. Aber mir als Juristen kommt es natürlich spaßig vor, wenn sich jemand blind und taub auf etwas einläßt. Weißt du, wir vom Fach geben nicht Liebende zusammen, sondern wir vereinigen Familien, die glauben, zueinander zu passen. Deshalb war ich vorhin etwas erstaunt. Und dann, mein guter Alter... ich kann mich absolut nicht an die Art gewöhnen, die du manchmal hast.«

»Himmlischer Vater, was hab' ich denn für eine Art?!«

»Wenn du ins Träumen gerätst, dich in dein Inneres zurückziehst, wie eine Schnecke in ihr Haus, scheinst du so fernab, so zerstreut und mit dir selbst so beschäftigt zu sein, daß man sich oft fragt: weiß er überhaupt, was er eben sagte?«

Jean Mareuil lachte.

»Wahrscheinlich beschäftigt mich in solchen Augenblicken gerade ein Problem, oder irgendeine Arbeit geht mir im Kopfe um.«

Feuillard betrachtete ihn ein Weilchen.

»Du bist eine Type für dich!« erklärte er. »Ich werde ins Grab sinken, ohne dich je verstanden zu haben, Dichter, Philosoph, Künstler. Du Inbegriff eines rätselhaften Menschen!«

»Also ich höre«, erwiderte Jean Mareuil. »Erzähle!... Es waren...«

»Es waren einmal zwei Schwestern, die Fräulein von Osmond. Die ältere, Elisabeth, ehelichte einen armen Offizier, den Grafen von Prase. Die jüngere und weit hübschere, Jeanne, wurde von einem sehr bedeutenden und sehr reichen Manne, dem Erforscher von Zentralafrika, Guy Laval, als Gattin heimgeführt. Etwa zehn Jahre nach ihrer Hochzeit wurde die ältere Witwe. Hauptmann Graf Prase starb den schönsten Tod, den es für einen Soldaten gibt. Er fiel auf dem Felde der Ehre. Der Graf hinterließ einen Sohn, Lionel... Du folgst doch meiner Erzählung, Jean?«

»Aber gewiß, mein Alter!«

»Du siehst nämlich aus, als weiltest du in Gedanken auf dem Monde. Ich fahre also fort. Seine Witwe saß ohne Geld da. Aber ihre Schwester, Frau Laval — die entzückende Frau Laval —, war ja mehrfache Millionärin. Sie bewohnte am Saume des ›Bois‹ in Neuilly ein großes Palais, und den Sommer verbrachte sie auf ihrer Herrschaft Luvercy, einem wahren Juwel von Besitz, das im Tale von Chevreuse liegt. All das stammte vom Vater Laval, der Industrieller war. Guy Laval und seine Frau beschlossen nun, die Gräfin Prase und deren Sohn aufzufordern, ganz zu ihnen überzusiedeln und ihr luxuriöses Leben zu teilen, was von den Prases mit Begeisterung angenommen wurde.

Du mußt auch wissen, daß Guy Laval und seine Gemahlin das reizendste Paar waren, das man sich denken kann. Sie lebten in glücklichster Ehe miteinander. Heute wären sie deine Schwiegereltern, und du hättest sie sehr lieb, hätte nicht ein widriges Schicksal sie von hinnen genommen. Beide vergötterten ihr Töchterchen, die entzückende, bildhübsche, kleine Gilberte. Allein Herrn Laval zog es mit unwiderstehlicher Gewalt zu seinem Berufe hin. Die Leidenschaft und Vorliebe für Gefahren, Reisen und Expeditionen in ferne Länder überwog seine Liebe zu Frau und Kind. Von den zwölf Monaten des Jahres weilte er kaum die Hälfte daheim. So ist es verständlich, daß er mit Freude die Gelegenheit ergriff, Schwägerin und Neffen aufzunehmen, damit seine Gattin ihre heißgeliebte Schwester zur Gesellschaft habe, womit er gleichzeitig ein gutes Werk tat. Dieses gute Werk verwandelte sich alsbald auch in ein gutes Geschäft, denn die Gräfin war ebenso ordentlich und sparsam, wie Frau Laval, die berückende Jeanne, flüchtig und verschwenderisch. Es dauerte nicht lange, und die gräfliche Witwe hatte zum Heile des Hauses Laval die Herrschaft über Dienstboten, Küche und Keller an sich gerissen.

So standen die Sachen... Du hörst doch zu? Bist sicher, mir zuzuhören?... Also! So standen die Sachen, sagte ich, als Frau Laval starb. Es sind, soviel ich mich besinne, etwa fünf Jahre her. Sie verschied zu Luvercy, als Guy Laval gerade zu Hause weilte, und das Tragische an ihrem Tode ist, daß der eigene Gatte an ihrem Sterben die Schuld trug.

Wenige Tage zuvor war Laval erst aus dem Innern von Afrika zurückgekehrt und hatte unter anderen Kuriositäten auch eine Anzahl Schlangen mitgebracht, die er dem Staat als Geschenk überweisen wollte.«

»Ich weiß«, nickte Jean Mareuil. »Ich erinnere mich des Falles, der in allen Zeitungen stand. Eines dieser Tiere entkam und biß Frau Laval nachts, als sie schlief?«

»Ganz recht«, erwiderte der Notar. »Guy Laval litt fürchterlich unter diesem Schicksalsschlage. Man fürchtete für seinen Verstand. Hervorgehoben muß werden, daß die Gräfin, die sich gleichfalls über den Verlust der Schwester bitter abhärmte, den Schwager hingebungsvoll pflegte.

Guy Laval blieb untröstlich. Er machte sich die furchtbarsten Selbstvorwürfe, er trage an dem Unglück die Schuld. Kaum war er wieder genesen und so weit wiederhergestellt, um reisen zu können, traf er Vorbereitungen zu einer neuen Expedition nach dem oberen Niger. Wer ihn damals sah, hatte das bestimmte Gefühl, daß er nicht zurückkehren würde. Alle Mühe, die man sich gab, ihm die Sache auszureden, war vergeblich. Nach sechs Monaten trat er die Fahrt an — und kam nie mehr wieder.

Ehe er Frankreich verließ, deponierte er bei mir seinen letzten Willen, dessen Fassung so bezeichnend war, daß über das Schicksal, das er sich selbst zu bereiten entschlossen war, kein Zweifel aufkommen konnte. In diesem Testament hatte Laval bestimmt, daß sich die Gräfin im Falle seines Ablebens seines innigstgeliebten Töchterchens Gilberte annehmen solle. — Gelegentlich eines Forschungsrittes, den er ganz allein unternahm — er hatte sich jedes Schutzgeleit verbeten —, fiel er unter den Hieben und Stichen eines wilden Stammes, den er in geradezu irrsinniger Weise herausgefordert hatte. Seine Leiche, die man später auffand, war von einer Unzahl von Pfeilen durchbohrt und entsetzlich verstümmelt.

Die Nachricht seines Todes stürzte das Haus Neuilly erneut in Kummer und Verzweiflung. Man munkelte damals allerhand. Einige wollten bemerkt haben, daß sich hinter dem Schmerz der Gräfin viel bittere Enttäuschung verbarg. Sie hatte sich ja den Kopf darüber zerbrochen, wie sie den Schwager in der Heimat zurückhalten könnte, denn nach dem Hinscheiden der Schwester eröffnete sich ihr anscheinend ein neuer Horizont. Offenbar hatte sie den Ehrgeiz, Jeannes Nachfolgerin zu werden, wenn Guy Laval sich erst über den Verlust seiner ersten Gattin etwas getröstet haben würde. Und da nun die Gräfin für die Liebe nicht so recht geschaffen ist, behauptete die böse Welt, sie könne es nicht verwinden, daß ihr die Lavalschen Millionen entgingen.

Diese Millionen begehrte sie allerdings nur für ihren Sohn. Das ist klar. Denn sie selbst ist eine bescheidene, manchmal fast unterwürfige Frau, aber eine heiß liebende Mutter. Lionel zählte damals siebzehn oder achtzehn, Fräulein Gilberte Laval etwa dreizehn Jahre. Das eine steht fest: Von jeher hatte die Gräfin mit dem Plan kokettiert, ihren Sohn Lionel mit Gilberte zu verheiraten. Aber die Verwirklichung dieses Plans stand noch in weiter Ferne. Tausend Dinge konnten die Sache durchkreuzen. Daher hätte sich die Gräfin vorerst einmal durch ihre Heirat mit Guy Laval gern mindestens einen Teil seines Riesenvermögens gesichert. Nun war durch Lavals Tod diese Hoffnung begraben, und die Gräfin kam auf ihren ursprünglichen Plan zurück, die Ehe zwischen Lionel und Gilberte.

Und jetzt willst du Fräulein Laval heiraten! Na, Mareuil, schläfst du?... Woran denkst du?«

Der junge Mann zwinkerte mit den Lidern, als erwache er aus einem Traum.

»Ich dachte gerade an eine kleine römische Lampe, die ich heute nachmittags in der Auslage eines Antiquars entdeckte«, gab er zur Antwort. »Das Bronzelämpchen ist entzückend und hat eine goldene Viper als Henkel. Es würde sich gut in den Rahmen meiner Sammlung einfügen, und ich werde es mir wahrscheinlich leisten.«

Herr Feuillard war baff. Er fand nicht gleich die Worte. Eine derartige Gleichgültigkeit war ihm noch nicht vorgekommen. Er begann sich, zu ärgern.

»Zum Kuckuck«, rief er, ganz rot werdend. »Es verlohnt sich wahrlich nicht die Mühe, sich mit dir heiser zu reden. Du bist klassisch. Das kann ich dir schriftlich geben.«

»Vielleicht nur etwas phantastisch«, verbesserte Mareuil belustigt.

»Höre, hüte dich vor der Gräfin!« fuhr der Notar nach einer Weile fort. »Glaub' mir, mein Alter, nimm dich vor dieser Frau in acht!... Nein, danke, vor Tisch rauche ich nicht.«

Jean Mareuil zündete sich eine Zigarette an. Die ersten blauen Wölkchen in die Luft blasend, erwiderte er gelassen: »Zur Sache, lieber Freund! Was ist also eigentlich ein Ehekontrakt?«

Der Wagen hielt, sie traten in das Kabarett ein.

Gilberte hatte zu ihrer Tante den lebhaften Wunsch geäußert, Herrn Jean Mareuil bei sich empfangen zu dürfen. Die Gräfin hütete sich, Einspruch zu erheben, denn erstens bildete es ihre Gepflogenheit, ihrer Nichte nichts zu verweigern — und an diesem Brauche wollte sie nicht rütteln —, und zweitens freute sie sich, bei dieser Gelegenheit den unliebsamen »Verführer« etwas mehr aus der Nähe studieren zu können.

Jean Mareuil wurde somit in den Kreis von Gilbertes engeren Bekannten aufgenommen. So weit es die kühle Höflichkeit Mareuils zuließ, suchte hierbei Lionel in die Lebensweise des jungen Mannes Einblick zu gewinnen. Er wußte es einzurichten, daß sie öfters auf gemeinsamem Terrain, bei Golf, Tennis oder im Fechtsaale, zusammenkamen.

Aber schon nach wenigen Tagen sah Lionel das Zwecklose, ja Lächerliche dieser Art von Spionage ein. Er entschloß sich, sie überhaupt gänzlich aufzugeben, um so mehr, als auch der ehemalige Haushofmeister Aubry, den er mit einer schärferen, sozusagen polizeilicheren Beobachtung Mareuils beauftragt hatte und der — letzterem vollkommen unbekannt — dem verhaßten Nebenbuhler auf Schritt und Tritt nachspürte, nicht das geringste Verdächtige festzustellen vermochte.

Lionel teilte seinen Entschluß der Gräfinmutter mit, stieß aber auf heftigen Widerstand.

»Bis jetzt sah ich Mareuil allerdings nur ab und zu«, meinte sie. »Seitdem ich aber Gelegenheit habe, ihn näher zu beobachten, bin ich über seine Persönlichkeit restlos im Bilde. Ich fühle, ja, ich bin dessen sicher: irgend etwas verbirgt er vor uns. Seine Geistesabwesenheit, sein träumerisches Wesen ist unnatürlich. In seinem Leben gibt es irgendein Geheimnis.«

»Wieso denn?« ärgerte sich Lionel. »Drücke dich etwas klarer aus. Wenn ich dir doch sage...«

»Was es für ein Geheimnis ist, werden wir schon erfahren. Folge mir, mein Sohn, wirf die Flinte nicht ins Korn. Vorerst habe ich nur so ein Gefühl, aber du weißt, meine Gefühle täuschen mich selten.«

Das stimmte. Wiederholt hatte sich schon Lionel vor dem Scharfblick seiner Mutter gebeugt.

»Ich gebe ja zu, daß du eine gewisse ›Nase‹ hast«, meinte er. »Diesmal aber fürchte ich, daß bei dir der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Zum Henker, Mama, ich teile ganz deine Ansicht, auch ich möchte Gilberte zur Frau, denn das Mädel besitzt das dicke Portemonnaie.«

»Du mußt sie heiraten!« erklärte die Gräfin.

Lionel blickte seine Mutter nicht gerade sehr respektvoll an.

»Was heißt das: ›du mußt!‹? Ich sollte... ja! Wenn wir außerstande sind, Gilberte von der Unwürdigkeit Jean Mareuils zu überzeugen, werden wir etwas anderes aushecken müssen, daß sie ihn nicht heiratet, daß sie überhaupt niemand heiratet. Das Richtige getraue ich mich schon zu finden!«

»Nein, nein! Das hätte keinen Sinn!« rief die Gräfin.

»Warum erschrickst du so, Mama? Du machst, als wolltest du mich beschwören, etwas nicht zu tun, was ich gar nicht gesagt habe.«

»Mein Gott, Lionel, was glaubst du denn? Ich habe dich doch in keinem häßlichen Verdacht, mein Kind?«

»Doch! Du blicktest mich so entsetzt an.«

»Nein, großer Junge, gewiß nicht!«

Und flehend suchte sie ihn an sich zu ziehen. Er aber verharrte wie aus Stein und sah sie fest an.

Da schlang sie ihre Arme um seinen Hals und schaute ihn aus ihren armen, farblosen Augen bittend an.

»Ärgere dich nicht«, sagte sie. »Du brauchst nichts zu ›finden‹, Liebling. Ich erkläre dir mit allergrößter Bestimmtheit, daß auf Mareuils Tun und Treiben ein Schatten lagert, daß er uns etwas verhehlt. Und in dem Moment, wo er etwas zu verbergen sucht, kann es nur etwas sein, was für ihn nachteilig, aber für dich äußerst vorteilhaft ist.«

Und als die Gräfin merkte, daß ihre Worte auf Lionel Eindruck machten, fuhr sie zärtlich fort, ihm zuzureden.

»Soll ich dir helfen?... Ja?... Ich möchte Aubry persönlich sprechen, mir klarwerden, wieweit ihr seid.«

»Bitte, wenn du willst?« brummte der Graf.

Noch am gleichen Abend fuhren die Gräfin von Prase und ihr Sohn nach der Rue de Tournon und ließen das Auto vor Nummer 47 stoppen. Zusammen verfügten sie sich dann in die Portierloge, wo Aubry sie bereits erwartete.

Der Hausbesorger erschöpfte sich in Bücklingen.

Er war ein kleiner, häßlicher, angegrauter Mensch mit falschen Fuchsaugen, hohen Schultern, langen Affenarmen und schiefem Gangwerk. Seines Zeichens Bedienter, hatte er die Gepflogenheit beibehalten, sich stets im Schatten und lautlos zu bewegen, unbemerkt zu bleiben und kein Geräusch zu verursachen.

Ein wohlerzogener Haushofmeister darf niemals die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Stumm hat er an der Tafel zu servieren, mit Samtpfoten Silber und Porzellan zu handhaben, beides von Natur zum Klingen und Klirren geneigte Objekte, und sich so unsichtbar zu machen, daß die Meister in ihrem Fache den Eindruck erwecken, als reiche überhaupt niemand die Schüsseln herum, sondern die Bedienung geschähe durch Geisterhände, und daß es nur ein vages Phantom sei, das einem beim Einschenken des Weines diskret ins Ohr flüstert: »Rüdesheimer Berg Auslese«, »Chambertin« oder »Grinzinger 1919«.

Solch ein Haushofmeister war Aubry gewesen. Dennoch hatte er nicht vermocht, seine Gorillahäßlichkeit vor Gilberte zu verbergen, deren Anblick schließlich dem jungen Mädchen zum Greuel wurde; denn zu dieser körperlichen Scheußlichkeit gesellten sich auch noch wüste moralische Defekte. Nichts widerte Gilberte mehr an als das kriechende Lächeln, das die ausrasierten Lippen dieses heimtückischen, duckmäuserischen Affenmenschen ständig umspielte.

Deshalb hatte sie ihre Tante gebeten, sie von dieser unangenehmen Persönlichkeit zu befreien — was ihr Aubry rachsüchtig nachtrug.

Die Gräfin hatte ihm dann den Portierposten in einem ihrer Nichte gehörenden Hause übertragen und betraute ihn ab und zu mit Geheimaufträgen, die er stets heimlich und verstohlen und als ergebener Geist erledigte. Währenddessen versah die würdige Frau Aubry, auf die es sich erübrigt, näher einzugehen, den verantwortungsvollen Dienst in der Portierloge.

»Mein lieber Aubry, unsere Angelegenheit kommt nicht vorwärts«, begann die Gräfin. »Erzählen Sie mir, was Sie bisher unternahmen! Aber setzen Sie sich doch, Aubry, setzen Sie sich!«

»Zu gütig, Frau Gräfin!« — Der Hausbesorger nahm linkisch-ehrerbietig auf einer Sesselkante Platz. »Nun denn, gnädigste Frau Gräfin, man kann Herrn Jean Mareuil nicht das mindeste nachsagen. Der Herr Graf befahlen mir, Herrn Mareuil nachzuspüren, und ich tat es auf das gewissenhafteste.«

»Stießen Sie auf Schwierigkeiten?«

»Nicht auf die geringste, Frau Gräfin. Dieser Herr ist zwar ein Träumer und schwebt sozusagen immer in den Wolken, aber dennoch ist er niemals untätig, mindestens sein Hirn arbeitet, wenn er sonst nichts tut. Das sieht man ihm auf den ersten Blick an, gnädigste Frau Gräfin.«

»Eben das finde ich auffallend. An was denkt er immer?«

»Du weißt doch, Mama, daß Mareuil Sammler, Künstler und überhaupt ein Arbeitsmensch ist!« meinte Lionel gewichtig.

Seine Mutter unterbrach ihn mit abwehrender Geste.

»Wie verbringt er seine Zeit, Aubry?«

»Herr Jean Mareuil erhebt sich zu sehr früher Stunde, Frau Gräfin. Zuerst reitet er im Bois spazieren.«

»Immer im Bois? Wissen Sie das bestimmt?«

»Das mußt du mich fragen, Mama«, sagte Lionel. »Ich weiß es bestimmt, denn ich begleitete ihn wiederholt, erkundigte mich auch darüber.«

Aubry fuhr fort: »Wenn er dann nach Hause zurückkommt, verläßt er bald wieder sein Heim, um bis zum Mittagessen sich andern sportlichen Übungen hinzugeben. Den Lunch nimmt er zuweilen in seinem Klub ein. Manchmal füllen Spaziergänge oder geschäftliche Besprechungen seinen Vormittag aus. Das übrige Leben Mareuils spielt sich dann, wie bereits der Herr Graf erwähnte, im Rahmen von Konzert-, Galerien-, Museumsbesuchen oder Rundgängen bei Antiquaren und Trödlern ab.

Anfangs schienen mir gelegentliche Autofahrten verdächtig. Ich schloß nun mit dem Chauffeur des Herrn Mareuil Bekanntschaft; denn sein Herr gibt ihm stets tags vorher bekannt, wohin am andern Tage gefahren wird, und so war ich in der Lage, mittels gemieteten Schnellwagens oder Motorrades immer vor der Ankunft des Herrn Mareuil an dem betreffenden Ort zu sein. Aber auch bei diesen Gelegenheiten, Frau Gräfin, entdeckte ich niemals etwas Anfechtbares.«

»Wohin fährt er in solchen Fällen?«

»Halten zu Gnaden, Frau Gräfin, entweder in die Umgebung, um alte Denkmäler oder geschichtliche Stätten zu besichtigen, oder auch wiederum zu Trödlern. Der Chauffeur ist ein großes Plappermaul; ich kann alles aus ihm herausziehen.«

»Können Sie dem Manne vertrauen?«

»Durchaus, Frau Gräfin«. Ich prüfte bereits verschiedene seiner Indiskretionen auf ihre Richtigkeit.«

»Hm!... und abends?... nach dem Souper?«

»Für einen Pariser seiner Gesellschaftsschicht geht Herr Mareuil abends nur selten aus, höchstens einmal ins Theater oder zu einem Vortrage oder in ein Konzert — in ein Tingeltangel nur ganz zufällig. Anscheinend besuchte Herr Mareuil früher auch, wie alle Welt, den Montmartre.«

»Somit, lieber Aubry, kehrt Herr Mareuil regelmäßig, oft zu sehr früher Stunde, abends nach Hause zurück. Was tut er dann daheim? Arbeitet er?«

»Sehr wohl, gnädigste Frau Gräfin.«

Lionel, der zum Fenster der Portierloge hinaussah, bemerkte: »Mareuil hat eine sehr beachtete Studie geschrieben, die den Titel trägt: »Die Frauen in den Werken von Delacroix«, und gegenwärtig vollendet er ein ziemlich umfangreiches Buch »Das Geckentum in England von Buckingham bis Brummel«. Mareuil ist nämlich selbst ein Dandy oder möchte es wenigstens sein, so wie der Marquis d'Orsay, oder ein bißchen wie d'Aurevilly: Sportsmann und Schriftsteller zugleich. Wann soll er schließlich arbeiten, Mama, wenn nicht bei Nacht? Wie stellst du dir das vor?«

»Haben Sie sich hierüber Gewißheit verschafft, Aubry?«

»Halten zu Gnaden, Frau Gräfin, in das Palais hinein kann ich doch nicht, vor allem nicht nachts.«

»Vielleicht hat er Komplizen, die man feststellen könnte?«

Aubry schwieg ablehnend, als wollte er sagen: das wäre ein gewagter Versuch, es herausbekommen zu wollen. Man könnte eine Menge Leute kompromittieren.

»Hm!« Die Gräfin überlegte.

Jetzt wandte sich Lionel an den Hausbesorger.

»Wissen Sie, Aubry, daß Mareuil den Spitznamen führt: ›Der Mann ohne Schlaf‹? Ich hörte, oft sei er beim Scheine der Studierlampe bis zum Morgengrauen wach. Ein ihm befreundeter Arzt sagte mir, daß Mareuils Augen eine gewisse Eigentümlichkeit aufweisen, die ein charakteristisches Merkmal aller großen Nachtwacher bilden.«

Die Gräfin kniff die Lippen zusammen.

»Unsere Beobachtungen«, murmelte sie ärgerlich, »deine, meine und Ihre, Aubry, zeitigten somit kein Resultat; allerdings erstreckten sie sich nur auf die Zeit vom Morgen bis zum Abend, nicht aber auf die Nachtstunden. Mein inneres Gefühl sagt mir...«

»Schon wieder!« zuckte Lionel in mürrischer Ungeduld die Schultern.

»Ich brauche nur einem Menschen in die Augen zu blicken«, fuhr die Gräfin unbeirrt weiter, »so sagt mir mein inneres Gefühl, ob hinter der betreffenden Persönlichkeit ein Geheimnis steckt oder nicht. Lionel, Aubry, wir müssen unbedingt herausbekommen, ob Mareuil wirklich in der Nacht arbeitet.«

»Dies festzustellen, dürfte nicht ganz leicht fallen, Frau Gräfin.«

»Trachten Sie einmal zunächst auszukundschaften, ob niemand nachts ins Palais kommt und niemand es bei Morgengrauen verläßt?«

»Ein Weib?« lachte Lionel spöttisch.

»Vielleicht!« nickte die Gräfin.

»Das ist leicht festzustellen!« bemerkte Aubry mit vulgärem Lächeln.

»Weißt du, kleine Gilberte, es ist nicht mehr wie zur Zeit meiner Jugend«, hatte die Gräfin zu ihrer Nichte gesagt. »Ich finde daher die Einladung Herrn Mareuils nicht ungehörig. Niemand nimmt heutzutage daran Anstoß, wenn er dich zu einer Tasse Tee einladet. Sein Haus wird ja bald das deine werden. Aber ebenso selbstverständlich ist es, daß ich dich begleite. Hoffentlich ist dir das nicht unangenehm?«

Gilberte verbarg ihre schlechte Laune hinter einem gezwungenen Lächeln.

»Durchaus nicht, Tante. Immerhin kommst du mir etwas antiquiert vor.«

Und unwillkürlich wandte sie den Kopf zur Seite, als die Gräfin ihr die Wange streichelte und seufzend und mit wohlwollendem Vorwurf meinte: »Ich hab' dich wirklich schlecht erzogen, Gilberte!«

Jetzt saßen beide Damen in dem kleinen, sehr modern eingerichteten Empfangssalon Jean Mareuils, der sich die Ehre gegeben hatte, sie zum Tee einzuladen. Gilberte vermochte ihrer schlechten Laune nicht Herr zu werden. Sie machte ihren Gefühlen dadurch Luft, daß sie sich äußerst ausgelassen benahm und in einem Übermaße volkstümlicher Redensarten und Worte schwelgte. Auf und ab spazierend, wiegte sie sich in den Hüften und mimte einen drolligen, entzückenden Gassenjungen.

Die Gräfin verhielt sich sehr reserviert. Sie schien beleidigt, aß ihren kleinen Kuchen und ließ, Gleichgültigkeit heuchelnd, die Blicke eifrig umherschweifen.

»Haben Sie eine Zigarette?« fragte Gilberte Herrn Mareuil.

Er betrat das angrenzende Rauchkabinett. Gilberte schnitt der Tante hinter deren Rücken eines ihrer spitzbübischsten Gesichter und folgte Mareuil, was die Gräfin ungemein chokierte.

»Was haben Sie eigentlich?« fragte Mareuil zärtlich.

»Die Alte ödet mich an — deshalb bin ich knurrig.«

»Aber!...« lächelte Mareuil nachsichtig und sanft.

»Verstehen Sie, Jean, sie ödet mich an, denn sie kam nicht her, um mich zu behüten, sondern um zu sehen, zu beobachten. Ich hab's satt!«

»Und doch ist die Gräfin in ihrem Rechte, Gilberte! Versetzen Sie sich in ihre Lage! Jetzt aber, liebe kleine Freundin, werden Sie wieder Sie selbst... ohne Dialekt habe ich Sie lieber.«

Angsterfüllt blickte Gilberte ihn an. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ihre Hände vereinigten sich.

»Jean«, stammelte sie. »Behalten Sie mich lieb! Ich werd's nicht mehr tun, wenn Sie es nicht mögen. Nicht wahr, Sie lieben mich und werden nie aufhören, mich zu lieben? Sagen Sie es, Jean! Sagen Sie es mir!«

Da schaute er sie so ernst und zugleich innig an, daß es ihr vor seligem Glück ganz weich ums Herz wurde und all ihr Trotz sich legte. Fast kleinlaut, bemerkte sie: »Sie dürfen nicht glauben, Jean, daß ich meine Tante nicht gern habe. Ich bin ihr unendlich zugetan.«

»Wirklich?« — »Ja, wirklich!«

»Kommen Sie, man darf die Gräfin nicht allein dasitzen lassen, mindestens ich nicht. Was ist's mit der Zigarette?... Bitte, suchen Sie sich eine aus!«

»Danke, ich mag keine mehr. Ihnen ist es doch auch lieber, wenn ich nicht rauche? Gestehen Sie es ruhig ein, Jean! Es macht mir so viel Freude, Ihnen Freude zu machen.«

Mareuil lächelte so seltsam und selig, daß Gilberte von diesem Lächern ganz bezaubert ward.

»Nun ja«, nickte er. »Ich ziehe es vor, daß Sie nicht rauchen.«

»Wie nett von Ihnen!«

»Ich liebe Sie!« fügte er, plötzlich ernst werdend, hinzu, aber mit zärtlicher, glücklicher Stimme.

Sie wollte etwas erwidern, daß auch sie seine Gefühle teile, doch die Kehle war ihr wie zugeschnürt. Nur ein befreiendes Schluchzen entrang sich ihrer Brust. »Kommen Sie, Gilberte!« sagte er sanft.

Sie kehrten zu der Gräfin zurück, die durch ihr Lorgnon die wundervollen Gemälde des kleinen Salons bewunderte.

»Wollen Sie noch andere sehen?« fragte Mareuil. »Ich wäre glücklich, Ihnen meine neueste Erwerbung zeigen zu dürfen, einen Corot, wenn Sie diesen Meister lieben.«

Sie betraten einen großen Prunkraum mit herrlichen Skulpturen und Meistergemälden von unerhörtem Werte. Jean Mareuil machte den Cicerone. Die Gräfin lernte da manches über Kunst, wovon sie früher keine blasse Ahnung hatte, und Gilberte ließ sich, von Bewunderung erfüllt für so viel Geschmack und so reiches Wissen, von der klingenden Stimme Mareuils selig einlullen.

»Und was bergen diese Vitrinen?« fragte sie.

»O, das ist mein kleines Privatmuseum!« lächelte der Hausherr. »Jeder Mensch hat sein Steckenpferd.«

»Schlüssel... alte Schlüssel!« bemerkte die Gräfin.

»Und antike Lämpchen!« fügte Gilberte hinzu.

»Nun ja«, meinte Mareuil, als wollte er um Entschuldigung bitten. »Schlüssel und Lampen. Schon als Kind fing ich an, diese Dinge zu sammeln. Sie übten auf mich stets eine ganz besondere Anziehungskraft aus. Komisch, nicht wahr?«

»Ein Symbol vielleicht!« bemerkte die Gräfin. »Aufmachen... klaren Einblick gewinnen... das lieben Sie jedenfalls.«

»Warum nicht?« erwiderte Mareuil leichthin.

»Eigentlich sollten Sie für die lange Zeit weit mehr Schlüssel und Lampen besitzen«, warf Gilberte ein. »Oder interessiert Sie dieser Sammelzweig nicht mehr?«

»Doch, aber zwischen mir und meinen Vitrinen besteht ein kleines Geheimnis.«

»Ach, lassen Sie doch hören!« lächelte die Gräfin mit der Liebenswürdigkeit und Höflichkeit der vollendeten Weltdame.

»Warum nicht, gnädigste Gräfin? Ich kaufe nämlich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen einen Schlüssel oder eine Lampe, sozusagen, um mich fallweise aufzumuntern oder selbst zu belohnen.«

»Ich verstehe Sie nicht ganz. Verraten Sie uns der dunklen Rede Sinn«, bat Gilberte.

»Mein Gott, der Sinn ist nicht schwer zu erraten, nicht wahr, Gräfin? Jeder einzelne dieser Schlüssel oder jede einzelne dieser Lampen stellt den Lohn dar irgendeiner geglückten Studie, irgendeiner gut zu Ende geführten Nachforschung. Es mag das kindisch klingen. Bitte, erzählen Sie es auch nicht weiter. Man könnte mich auslachen.«

»Schau dir einmal dieses entzückende Lämpchen mit dem goldenen Henkel an, Tante!« rief Gilberte.

»Bronze mit Gold, römische Arbeit!« erklärte Jean, ohne mit der Wimper zu zucken. »Gefällt sie Ihnen, Gilberte? Bitte, machen Sie mir das Vergnügen, es als bescheidenes Geschenk von mir anzunehmen.«

Verwirrt nahm das junge Mädchen die Lampe in die Hand, hob sie gegen das Licht und stellte sie plötzlich wieder erschauernd an Ort und Stelle.

»Was gibt es?« erkundigte sich Mareuil. »O, was ist Ihnen?«

Bleich, nicht mehr Herrin ihrer Nerven, stand Gilberte unbeweglich da und bedeckte die Augen mit den Händen, während die Gräfin das Lämpchen aufnahm.

»Eine Schlange, wette ich!... Richtig! Der Henkel stellt eine Viper dar!«

»Wie, gnädigste Gräfin, diese aus Gold ziselierte Natter flößt Gilberte eine derartige Angst ein?«

Gilberte nickte.

»Verzeihen Sie«, lächelte sie gezwungen. »Es ist töricht von mir, aber ich fürchte mich.«

»Seit dem Tode meiner armen Schwester graut es Gilberte vor Schlangen. Sie wissen doch...«

»Ich weiß, Gräfin«, Mareuil verbeugte sich und faßte Gilberte bei der Hand.

Das junge Mädchen gewann wieder nach und nach ihre blühenden Farben.

»Wie dumm von mir, nicht?«

»Gewiß nicht!« entgegnete Mareuil nachdenklich. »Sie müssen einen furchtbaren Schreck erlebt haben.«

»Und was für einen!« erklärte die Gräfin. »Obwohl seitdem schon fünf Jahre verstrichen sind, leidet Gilberte noch immer an dieser Wahnidee. Doch reden wir von etwas anderem. Es ist für meine Nichte besser. Auch ich denke nur mit Gruseln an jenes Drama zurück.«

»Und doch möchte ich, daß Jean es weiß, Tante. Dann sprechen wir nicht mehr darüber. Ich will, verstehe mich wohl, daß Jean alles über meine Mama erfährt.«

Noch sehr müde, nahm Gilberte auf einem Sofa Platz und preßte die Hand ihrer Tante gegen die Schläfe.

»Erzähle Jean die Geschichte.«

Die alte Dame zögerte, sie fürchtete, die Gespenster der Vergangenheit heraufzubeschwören.

»Warum wollen Sie ihr nicht den Willen tun, Gräfin?« meinte Mareuil.

»Sie fordern von mir, daß ich furchtbare Wunden des Herzens wieder aufreiße. Als ob das Gräßliche erst gestern geschehen wäre, so deutlich sehe ich noch alles vor mir.«

Tief aufatmend begann sie sodann: »Zu Luvercy war es, im August. Anfangs Juli waren meine Schwester, Gilberte, ich und Lionel eingetroffen.«

»Lionel hatte gerade sein Abiturientenexamen hinter sich!« sagte Gilberte.

Die alte Dame fuhr fort: »Nach mehrmonatiger Abwesenheit hatte mein Schwager, Guy Laval, seine Rückkehr für den 10. August angekündigt. Wir freuten uns schon wie die Kinder darauf, ihn am Bahnhof in Paris abzuholen. Da mußte sich leider meine Schwester am Abend vorher zu Bett legen. Ein vernachlässigter Schnupfen hatte sich zu einer nicht ganz harmlosen Bronchitis entwickelt. Als mein Schwager in Luvercy eintraf, fand er seine Gattin zwar nicht in Lebensgefahr, immerhin aber recht krank zu Bett.«

»Vergiß nicht die Schlangen, Tante!«

»Nein, mein Kind! Mein Schwager hatte aus Afrika eine Unmenge Dinge mitgebracht, darunter auch Tiere. Sein ganzes Gepäck war ihm nach Luvercy gefolgt. Da er seine Frau während ihrer Krankheit nicht verlassen wollte, behielt er länger, als es ursprünglich in seiner Absicht gelegen, etwa fünfzehn Schlangen da, die er dem ›Jardin des Plantes‹ überweisen wollte.

Unter diesen Schlangen befand sich eine etwa ein Meter lange, weiß geringelte, schwarze Viper, eine unschätzbare Seltenheit. Noch nie hatte man ein Exemplar dieser Gattung gefunden. Mein Schwager war auf die Entdeckung dieser Schlange ungeheuer stolz. Unterdessen wurden die scheußlichen Reptile in der Orangerie untergebracht. Die Viper bekam eine eigene, vorn vergitterte Kiste. Guy Laval zeigte gern Freunden und Gästen seine Menagerie, und waghalsig, wie er war, und immer bereit, mit der Gefahr zu spielen, machte es ihm Spaß, die spitzen, feinen Giftzähne der Schlange zu zeigen.«

»Ich besinne mich noch sehr gut auf diese Schaustellungen«, sagte Gilberte. »Niemals versäumten wir, Lionel und ich, diese Vorführungen. Papa besaß eine kleine Gabel, mit der er die Schlange niederhielt. Um uns den Giftmechanismus zu erklären, drückte er dann auf einen der Giftzähne. Dann sah man, wie der Zahn auf die Giftdrüse wirkte, und es rann die tödliche Flüssigkeit aus dem Zahne wie der Eiter aus einem Abszeß oder der Inhalt einer Injektionsspritze aus der Hohlnadel.«

»Hierbei zerbrach einmal dein Vater einen der Giftzähne«, fuhr die Gräfin fort. »Worüber er gewaltig ergrimmte, so daß er fortab die Vorführungen einstellte.«

Mein Schwager hatte uns erzählt, wie die Viper gefangen wurde und daß sie einen Neger biß, der innerhalb weniger Sekunden den Geist aufgab. Es war uns daher bekannt, mit welch furchtbarer Geschwindigkeit das tödliche Gift dieser Schlange wirkte. Sobald der ›Jardin des Plantes‹ von dem Reptil Besitz genommen haben würde, wollten die Gelehrten das bisher noch völlig unerforschte Gift dieser Vipernart analysieren. Hören Sie, wieso es zu unserem entsetzlichen Unglück nicht dazu kam.«

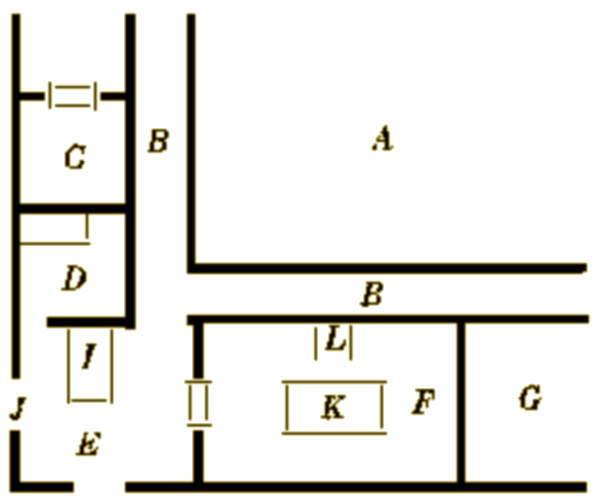

»Du mußt erst die Lage der Zimmer beschreiben, Tante!«

»Sofort, Gilberte. Das Zimmer meiner Schwester lag im Hochparterre des Schlosses, anschließend daran befand sich ein in Verbindung mit dem Schlafzimmer stehendes, ziemlich geräumiges Ankleidekabinett. Mein Schwager und Lionel wohnten im ersten Stock, wo auch für gewöhnlich mein Zimmer war. Die Dienerschaft hatte man im Mansardenstockwerk untergebracht.

Tagsüber hielt ich mich bei meiner Schwester auf und nachts hatte ich mir im Ankleidekabinett ein Feldbett aufstellen lassen, um sofort bei der Hand zu sein, falls mich die Kranke rufen sollte.

Da ich nun von frühmorgens bis spät abends meine Schwester pflegte, wünschte sie, daß ich mindestens nachts Ruhe fände und daß zu diesem Zweck die Tür zwischen ihrem Zimmer und dem Ankleidekabinett geschlossen werde. Es war dies sehr zartfühlend und rücksichtsvoll von seiten der Patientin, denn es verging keine Nacht, in der sie nicht von heftigem Durst gequält wurde. Da ihr kalte Getränke verboten waren, läutete sie stets ihrer Jungfer, die ihr dann einen Kamillenaufguß brachte. Wenn dieser Dienst auch noch so leise verrichtet wurde, verursachte er doch einiges Geräusch, und dies sollte durch Schließen der Verbindungstür gedämpft werden. In Wirklichkeit wachte ich jedoch immer auf, lauschte ich doch, auch wenn ich schlief, auf alles, was nebenan vorging. Ich hörte daher jede Nacht, wie die Jungfer über den Gang ging und das Krankenzimmer betrat.

Am 19. August stieg gegen Abend Jeannes Fieber. Es herrschte eine drückende Schwüle, die naturgemäß auf den Zustand der Patientin nachteilig wirken mußte. Ich beunruhigte mich daher nicht sonderlich und zog mich wie jeden Abend in das Ankleidekabinett zurück.

Da Jeanne über etwas Atemnot klagte, öffnete ich zuvor eines der Fenster, ließ aber die Läden geschlossen. Der Arzt hatte diese Art von Lüftung gutgeheißen. Immerhin trug ich der Jungfer auf, das Fenster zuzumachen, wenn sie nachts mit dem Tee käme. Marie, so hieß die Zofe, zog sich zu gleicher Zeit wie ich zurück.

Im Ankleidekabinett traf ich die kleine Gilberte im Nachthemd.«

»Ich konnte nicht einschlafen«, sagte Fräulein Laval.

»Ich mußte Mama noch einmal umarmen. Ach, niemals werde ich diesen letzten Kuß vergessen! Arme Mama, lang, lang hielt ich sie mit meinen Armen umfangen. Als ich in das Ankleidekabinett zurückkehrte, lag Tante bereits im Bett. Erzähle jetzt weiter, Tante.«

»Die Kleine war ungeheuer aufgeregt«, fuhr die Gräfin fort. »Sie bat mich, dableiben zu dürfen. Ich nahm sie also zu mir in mein Bett und schlief bald darauf ein.«

»Ich aber machte während der ganzen Nacht kein Auge zu«, unterbrach Gilberte ihre Tante. »Das Bett war zu schmal, und ich erstickte fast, auch quälte mich eine Art Vorahnung. Zudem wagte ich nicht, mich zu rühren, um dich nicht zu genieren, Tante. Bis zum Morgengrauen starrte ich mit weit offenen Augen ins Dunkel, das nur von einem dünnen Lichtstreifen der Nachtlampe in Mamas Zimmer unterbrochen wurde, der sich unter der Tür in das Ankleidekabinett hereinstahl. Gehört habe ich nicht das geringste.«

»Auch mich weckte nicht das mindeste Geräusch auf«, fügte die Gräfin bei. »Beim ersten Tagesschein fuhr ich jedoch empor, denn es fiel mir ein, daß die Jungfer heute nacht nicht gekommen war. Jeanne hatte sie also nicht benötigt. Ging es der Kranken besser oder schlechter? — Meine arme Schwester war nachts verschieden.

Ich rief sofort meinen Schwager.

Wie irrsinnig stürzte er herbei und vermochte vorerst nur den Eintritt der Katastrophe, nicht aber deren unmittelbare Veranlassung festzustellen, denn der erste Mensch, den er an einem sofort tötenden Schlangengift hatte sterben sehen, war ein Neger gewesen. Sie werden mich verstehen, ohne daß ich mich weiter darüber zu äußern brauche.

Erst zwei Stunden später entdeckte man das Verschwinden der Viper. Ihr Käfig war leer. Sie war durch eine Spalte d«r Kiste, die unbeachtet geblieben, entkommen. Es hatte sich ja nur um eine provisorische Unterbringung des Reptils gehandelt. Guy Laval hatte an so etwas nicht gedacht.

Ein furchtbarer Verdacht stieg in ihm auf. Er untersuchte genau die Arme und Hände meiner unglücklichen Schwester und entdeckte schließlich an der linken Hand der Toten einen kaum wahrnehmbaren Stich wie von einer feinen Nadel — den Mörderbiß der schwarzweiß geringelten Natter.

Es war, als hätte sich die Schlange für alle Leiden und die Verstümmelung ihrer Zähne durch meinen Schwager an ihm rächen wollen.

Wir weinten uns die Augen fast blind, und ein unbeschreibliches Entsetzen durchschauerte uns, wenn wir an das scheußliche Tier dachten, dessen Schlupfwinkel niemand kannte. Wo hielt sich die Viper auf? Im Park? Im Schloß selbst? Zunächst suchte man sie natürlich im Schlafzimmer Jeannes. Man fand sie nicht, konnte aber die Öffnung entdecken, durch die sie in das Zimmer gedrungen war und es wieder verlassen hatte. Sie war...«

»Durch das Fenster gekommen?« fragte Mareuil. »Durch das geöffnete Fenster?«

Gilberte nickte. »Ja, das heißt durch die festen Außenläden, eiserne Läden, die nur einen herzförmigen, kleinen Ausschnitt haben. Die Viper kann nur durch eine dieser Lichtluken eingedrungen sein. Das Licht der Nachtlampe erhellte die Luftlöcher und hatte die Schlange angelockt.«

»Aber wie konnte das Tier zu den Lädenausschnitten emporgelangen, Gräfin?«

»Leider war dies nicht schwer für die Schlange, Herr Mareuil. Die Mauern des Schlosses sind mit dichtem Efeu bewachsen, und dicke Äste des Efeus umranken das in Frage stehende Fenster. Einer dieser Äste ist kaum zwanzig Zentimeter von dem herzförmigen Luftloch entfernt. Da die Länge der Schlange ein Meter betrug, konnte sie mit dem halben Körper um den Ast gewickelt bleiben und mit dem Kopf und einem dreißig Zentimeter langen Stück ihres Leibes in das Zimmer hereinreichen.«

»Und wie gelangte sie im das Innere des Schlafzimmers?«

»Sie glitt ganz einfach am Laden entlang, fußte auf dem Querriegel des Fensters auf, den ich vorgeschoben hatte, damit die Flügel nicht klappten, kroch von da auf einen Stuhl, ließ sich auf den Teppich fallen und unternahm dann einen Angriff auf die weiß schimmernde, jedenfalls über den Rand des Bettes herabhängende Hand.«

»Soweit leuchtet mir die Sache ein«, meinte Jean Mareuil. »Gab es aber nicht auch noch andere Öffnungen, durch welche die Schlange in das Zimmer eindringen konnte?« — »Keine!« erwiderte Gilberte.

»Keine Ventilationsklappe?« — »Doch, die ist aber fest vergittert.«

»Vielleicht kam sie durch den Kamin herein?« — »Unmöglich, er ist durch seinen eisernen Vorhang fest verschlossen.«

»Vielleicht durch ein Rattenloch?« — »Nicht einmal ein Mauseloch ist im Zimmer.«

»Und wie verhielt es sich mit den Türverschlüssen?«

»Obwohl Mama durchaus nicht furchtsam war«, entgegnete Gilberte, »wollte sie doch in dem Hochparterrezimmer, das sie sehr gern hatte, etwas gesichert sein, daher die eisernen Außenläden und ihre einbruchsicheren Riegel. Beide Türen hatten ebenfalls feste Riegel, sowohl die auf den Gang mündende Tür des Schlafzimmers wie die Verbindungstür des Ankleidekabinetts. Seitdem ich unten schlief, nur durch das Ankleidekabinett von Mama getrennt, blieb natürlich die Verbindungstür unverriegelt. Was den Verschluß der Gangtür anbelangt, so konnte meine Mama ihn vom Bette aus, ohne aufstehen zu müssen, durch eine Zugvorrichtung in Tätigkeit setzen. An jenem Abend nun schob ich selber den Riegel vor, und ich besinne mich sehr genau darauf, daß ihn Tante am anderen Morgen, als sie Papa rief, erst zurückschieben mußte. Da Mama der Jungfer nachts nicht geläutet hatte, war auch der Riegelverschluß der Tür nicht in Bewegung gesetzt worden, und die Schlange konnte sich nicht hier eingeschlichen haben. Die Tür war ganz bestimmt während der ganzen Nacht nicht geöffnet worden.«

»Warum sollte sich aber die Schlange nicht schon, ehe die Türen geschlossen wurden, eingeschlichen haben? Vielleicht lag sie zusammengerollt unter dem Bette?« wandte Mareuil ein.

»Selbstverständlich wurde auch diese Möglichkeit ventiliert«, erwiderte Gräfin Prase. »Nun, Gilberte und ich zogen uns um neun Uhr zurück, und als der Schloßwart um zehn Uhr wie gewöhnlich die Runde machte, sah er noch die Viper in ihrer Kiste.«

»Daraus folgt mit absoluter Wahrscheinlichkeit, daß die Schlange nach einhalb elf nachts und vor ein Uhr früh entkam«, bemerkte Gilberte.

»Warum vor ein Uhr früh?«

»Weil Mama für gewöhnlich zu dieser Stunde aufwachte und ihren Tee verlangte. In jener Nacht verlangte sie ihn aber nicht, weil... weil, sie eben nicht mehr lebte.«

»Das ist alles nur Annahme!... Um das Zimmer wieder zu verlassen, kann doch wohl meiner Ansicht nach die Schlange nicht gut zu dem herzförmigen Ladenausschnitt emporgelangt sein.«

»Sie haben vollkommen recht. Man stellte fest, daß dies, wenn auch nicht ganz unmöglich, so doch höchst unwahrscheinlich war. Sie muß während der zwei Stunden, die zwischen unserem furchtbaren Erwachen und dem Beginn der Suche nach der Mörderschlange verstrichen, entweder durch die Gangtür oder die Tür des Ankleidekabinetts entkommen sein. Als Tante und ich Mamas Schlafzimmer betraten, befand sich somit die Viper in unserer unmittelbaren Nähe, entweder unter dem Bett oder hinter dem Spiegelschrank, oder Gott weiß wo... Noch heute zittere ich bei diesem Gedanken.

Trotz unseres entsetzlichen Schmerzes kam uns immer wieder der furchtbare Gedanke, wo die Viper wohl stecken könnte? Die folgende Zeit tat man Tag und Nacht das Menschenmögliche, um sie zu entdecken. Kein Möbelstück blieb an seinem Platz stehen, sämtliche Vertäfelungen wurden abgenommen, die Wasserleitungsröhren und Kamine untersucht, die Zentralheizungsleitung ausgeschwefelt und auch die kleinsten Ritzen und Löcher auszementiert. Schritt für Schritt durchsuchte man den Park, die Boskette, Gebüsche, selbst die Felder und angrenzenden Waldungen durchstöberte man nach allen Richtungen hin — nichts fand sich. Allerdings will das wenig bedeuten, denn es gab eine Unmasse Kaninchenbaue, hohle Bäume, Erdlöcher, hohes Gras und tausend Schlupfwinkel verschiedenster Art, wo eine scheckige Schlange sich verkriechen konnte, die, wenn sie sich steif macht, kaum vom Erdboden und ihrer Umgebung zu unterscheiden ist und deren Gewandtheit und Schnelligkeit jeder Fangtaktik spottet.

Ich zählte damals erst dreizehn Jahre. Die Sache hatte auf mich einen derartigen Eindruck gemacht, daß man mich fortbringen mußte. Luvercy erschien mir eine Hölle. Überall sah ich Schlangen. Und heute noch... Sie wissen es ja selbst...«

Jean Mareuil hatte mit gespanntester Aufmerksamkeit zugehört. Er war über seine bereits legendäre Zerstreutheit und Indolenz Herr geworden und vollkommen mit seinem Geist bei der Sache geblieben.

Voll Interesse fragte er: »Und seitdem?...«

»Seitdem hat niemand die Schlange je zu Gesicht bekommen«, gab Gilberte zur Antwort. »Doch was beweist dies? Nichts! Diese Tiere werden hundert Jahre alt. Jedenfalls würde ich nicht für alles Gold in der Welt nach Luvercy zurückkehren.«

»Wie? Sie waren niemals mehr dort?«

»Nie! Ich fürchte mich zu sehr. Höchstens wenn man mir den Kadaver der Schlange zeigte, denn wiedererkennen würde ich sie, mein Wort darauf. Man könnte mich nicht hinters Licht führen, denn es existiert keine zweite, die ihr gliche. Und doch weine ich Luvercy manche Träne nach, knüpfen sich doch für mich an den Besitz so viele teils traurige, teils heitere Erinnerungen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, Jean, wie ich das alte Schloß mit seinen mächtigen Bäumen liebe. Wenn ich an Luvercy zurückdenke, ist es mir, als hätte ich dort noch einen grundgütigen greisen Großpapa. Und da wird mir das Herz schwer... ich möchte hineilen.«

»Sie wären also selig, wenn Ihnen jemand die Mörderschlange von Luvercy tot oder lebendig brächte?«

Gilberte zuckte traurig die Schultern. »Die Hoffnung gab ich längst auf.« Den Blick zu Jean erhebend, las sie in seinen Augen so viel Trost und Liebe, daß sie ihm beide Hände hinstreckte. Die Finger ineinander verschränkt, schauten sie sich tief in die Augen und verlebten Sekunden unaussprechlichen Glückes, während die Gräfin von Prase, innerlich gelb vor Neid und Mißgunst, äußerlich aber gütig lächelnd, den Liebenden zusah. Aber Jean Mareuil wußte ja, wie ihr dies gegen den Strich ging, und erstaunte daher keineswegs, als die Gräfin sich beeilte, das zärtliche Duo zu unterbrechen, indem sie das Gesprächsthema wieder auf Luvercy und die Viper überleitete.

Eine wohlwollende und besorgte Miene aufsetzend, sagte sie zu ihrer Nichte: »Liebste Kleine, du solltest endlich dich etwas bemeistern und deine Furcht ablegen. Es wäre höchste Zeit. Schon seit über fünf Jahren hat die Viper nicht das geringste Lebenszeichen von sich gegeben, sie ist ganz bestimmt tot. Meine Ansicht war stets die, daß man sie in einem der vermauerten Löcher mit einzementiert hat. Es besteht jetzt nicht mehr die geringste Gefahr. Und wenn du mir folgtest, würden wir dieses Jahr statt nach Deauville, wie in der letzten Saison, oder Aix-les-Bains, wie im vorvorigen Sommer, nach Luvercy gehen!«

»Niemals! Das ist doch nicht dein Ernst, Tante?« rief Gilberte entsetzt.

»Nehmen Sie sie ein wenig ins Gebet, Herr Mareuil«, lächelte die Gräfin. »Ihnen folgt sie vielleicht eher. Luvercy ist eine wundervolle Herrschaft. Nirgends auf Erden ist es besser.«

»Das weiß ich selbst nur zu gut, Tante. Doch... ich kann nicht. Ich würde vor Todesangst umkommen.«

Jean Mareuil und die Gräfin betrachteten beide das junge Mädchen mit dem gleichen mitfühlenden und liebevollen Lächeln.

»Man darf nichts überstürzen!« meinte Jean.

Zum Henker, dachte die Gräfin, die beiden werden immer an dem gleichen Strick ziehen!

»Und — was weiß man?« fuhr Mareuil fort. »Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, Gilberte, daß Sie von Ihrer Furcht befreit würden, brächte Ihnen jemand die Mörderschlange von Luvercy tot oder lebendig.«

Unbekümmert um Gilbertes und ihrer Tante Anwesenheit versank er in Träumerei. Die Damen merkten, wie er sich immer weiter von ihnen im Geiste entfernte und seine Gedanken in geheimnisvolle Regionen, »in die Wolken«, wie Aubry sich ausdrückte, entschwebten. Aber er schien sich in seiner Verlorenheit intensiv mit irgendeinem Gegenstand zu beschäftigen. Die gerunzelte Stirn verriet die leichte Unruhe scharfer Innenkonzentration.

»Steigen Sie wieder zur Erde herab!« meinte Gilberte heiter.

Mareuils Miene klärte sich auf. Er erriet ihre Gedanken.

»Wissen Sie, Gilberte,« sagte er, »komisch ist es, daß mich Schlangen niemals abstießen. Im Gegenteil! Ich hielt mich ziemlich lang in Indien auf, und nichts interessierte mich dort so sehr wie die Schlangenbeschwörer. Ich schloß mich sogar einigen näher an und fand Vergnügen daran, mich in ihrer Kunst zu versuchen. Ich spielte auf der indischen Flöte, und es gelang mir nach und nach, die Schlangen zum Tanzen zu bewegen, ja ich erreichte darin eine gewisse Meisterschaft.«

»Tatsächlich?« rief Gilberte, von staunender Bewunderung erfüllt. »Nun, Ihr Mut und meine Furcht halten sich die Wage. Sagen Sie, war es das, worüber Sie eben nachgrübelten?«

»Nein, nicht gerade. Es ging mir irgend etwas durch den Kopf... Schlangen betreffend... irgendeine dunkle Erinnerung, der ich aber keine Gestalt mehr zu geben vermochte. Etwas absolut Unwichtiges.«

»Man kann also Schlangen zum Tanzen bringen?« fragte Gilberte, angezogen von dem Gegenstand ihrer Furcht.

»Gewiß, wenn man auf der Rohrpfeife flötet. Doch lassen wir jetzt das Schlangenthema; es ist nicht gut für Sie, mein gnädigstes Fräulein, diesen heiklen Gesprächsstoff weiterzuspinnen.«

»Doch, doch, reden wir weiter darüber.«

»Sie spielen hier mit Ihrer Furcht, weil Sie wissen, daß Sie nichts zu besorgen brauchen...«

»Die Schlangen tanzen also?«

»Ja, sie richten sich auf und wiegen sich im Takt hin und her. Man kann sie auch rufen, so daß sie herkommen.«

»O! Es könnte somit jemand eine in einem Gebäude befindliche Schlange zu sich herausrufen... zum Beispiel eine Viper, die sich in ein Zimmer einschlich?«

Mareuil erschrak etwas über Gilbertes Erregung.

»Ist so etwas wahrhaftig möglich?« rief die Gräfin verblüfft.

»Durchaus!« nickte Jean. »Doch wir wollen uns jetzt wirklich mit anderen Dingen beschäftigen als mit Schlangen und Schlangenbeschwörern. Sie sehen ja selbst, Gilberte, wie dieses Thema Sie aufregt.«

Gilberte saß mit schmerzlich verzogener Miene und geistesabwesend da. Als spräche sie zu sich selbst, sagte sie: »Nein... ich hätte sonst in jener Nacht den lockenden Ton der Flöte vernommen. Nein, es ist unmöglich... ich habe nichts gehört... auch fand man nicht die geringsten verdächtigen Fußspuren.«

»Das beweist nichts«, versetzte die Gräfin. »Wenn du dich besinnst, sind die Wege in Luvercy alle gepflastert. Rings um das Schloß, Herr Mareuil, ist weder Sand noch Kies. Daher fanden wir auch weder Fußspuren, noch — was wesentlicher gewesen wäre — Kriechspuren.«

»Warum meinen Sie, daß letzteres wesentlicher gewesen wäre, Gräfin?«

»Ja, warum, Tante?«

»Weil an dem Tode deiner armen Mama nicht ein Mensch, sondern erwiesenermaßen eine Viper die Schuld trug!«

»Das ist richtig«, erwiderte Jean und Gilberte wie aus einem Munde.

»Nun aber Schluß damit!« erklärte die Gräfin, einen heiteren Ton anstimmend. »Liebste Gilberte, ich glaube, es ist Zeit, daß wir uns verabschieden. Fühlst du dich wieder vollkommen wohl?«

»O ja, Tante, ich kann ganz gut mit dir gehen.«

»Wie gern möchte ich, Gilberte, daß Sie ein kleines Andenken an diesen Ihren ersten Besuch in Ihrem künftigen Heim mitnehmen!« bat Mareuil. »Die kleine Lampe kommt natürlich nicht mehr in Frage, aber bitte, wählen Sie sich irgend etwas anderes aus, was Ihnen Spaß macht.«

Alle drei hatten sich erhoben und standen neben den Vitrinen.

Gilberte näherte sich den Schlüsseln. Etwas unendlich Reizvolles und Spitzbübisches lag in ihren Gesten und ihrem Augenaufschlag. Mit melodramatischem Unterton in der Stimme sagte sie ein wenig befangen: »Nun, Jean, wo befindet sich unter all diesen Schlüsseln der zu Ihrem Herzen?«

»Hier bitte!« Er zeigte lustig auf ein riesiges mittelalterliches Schloß.

»Spaß beiseite«, lachte Gilberte und gab ihm einen Klaps auf den Arm. »Mir scheint, dieses Schloß gehört eher zum Tor Ihrer Schatzkammer, in der Gold und Edelsteine sich häufen. Tante, was meinst du? Kannst du dich mit diesem Schlüssel im Mieder vorstellen?«

Unwillkürlich machte die Gräfin eine Bewegung.

»Ich nicht!« meinte ihre Nichte und trällerte vor sich hin, um ihre Gefühle niederzukämpfen und Haltung zu bewahren, während sie die Schlüsselsammlung in Augenschein nahm. »Wo ist also der Schlüssel zum Herzen Jeans... wo ist er, der geheimnisvolle Schlüssel?«

»Bitte, hier ist er, diesmal aber wirklich«, sagte der junge Mann. »Nehmen Sie!«

Er reichte ihr einen kleinen, antiken, von irgendeinem Benvenuto ziselierten Spiegel, dessen Umrahmung kleine Perlen bildeten und dessen vom Alter kaum getrübtes Metall Gilbertes Lächeln in Reinheit widerstrahlte.

Lionels Klub befand sich in einem äußerst vornehmen und komfortabel eingerichteten Palais. Überall herrschte die traditionelle, diskrete Stille, die noch dicke Teppiche und schwere, schalldämpfende Portieren unterstrichen.

»Graf Prase da? Ich bin die Gräfin Prase!«

Der Lakai in roten Kniehosen und grünem Galarock zögerte.

»Seine Mutter!« fügte die Gräfin trocken hinzu.

»Ich werde nachsehen, ob der Herr Graf da ist«, erwiderte der Lakai mit ehrerbietiger Verbeugung.

Er führte die alte Dame in einen kleinen Empfangssalon, der nach Herrengeschmack elegant möbliert war, jedoch einen nichtssagenden und kühlen Eindruck machte, wie alle Räume, die dem ausschließlichen Gebrauch der Herrenwelt dienen und wo keine Frauenhand das behaglich machende Zepter führt.

Wenige Minuten später erschien ein ganz schwarz gekleideter, livrierter und mit Brustkette geschmückter Türsteher und meldete der Gräfin untertänigst, Herr Graf Lionel befänden sich im Boxsaale und bäten seine Frau Mutter, dorthin zu kommen.

Von dem Türsteher gefolgt, durchschritt die Gräfin eine lange Flucht von Gängen und gelangte schließlich in einen mit braunem, elastischem Linoleum belegten und von oben bis unten getäfelten, nicbt allzu geräumigen Saal.

Aus einer gegenüberliegenden Tür trat Lionel. Er trug einen auffallenden, weitärmeligen, in schreienden Farben gehaltenen Kimono und um den Hals statt eines Tuches ein Frottierhandtuch. Seine nackten Füße staken in weiß verschnürten, leichten Sandalen, und an seinen Handgelenken baumelte ein Paar riesiger Boxhandschuhe. Sein zerstrubeltes Haar und die gerötete Gesichtsfarbe verrieten, daß er eine »schwere Kiste« hinter sich hatte. Er bemühte sich, die widerspenstige Schnur seines flatternden Kimonos um die Taille zu knoten.

»Verzeih', wenn ich dich in diesem Aufzug empfange. Mama. Aber dein Kommen irritiert mich. Ich dachte, dir pressiert's, mich zu sprechen. Was gibt es?«

Sie nahmen auf zwei Rohrsesseln Platz und blickten sich einen Moment an. In seinen dunklen Augen blitzte es neugierig und zugleich spöttisch auf, als ob er sich über die Frauen im allgemeinen und über seine Mutter im besonderen lustig mache, während sie einen scheuen, zaghaften Eindruck machte.

»Nun, so rede endlich!« sagte Lionel.

Die Gräfin schöpfte tief Atem.

»Vielleicht wirst du mich töricht schelten. Tatsächlich aber schien es mir vor allem dringend notwendig, dich, ohne eine Minute zu verlieren, aufzusuchen. Nun frage ich mich jedoch, ob ich nicht unter dem Eindruck ungerechtfertigter, jäher Furcht handelte...«

»Zum Teufel, erkläre dich doch!«

»Du weißt, daß Jean Mareuil mich und Gilberte zu einer Tasse Tee einlud. Ich komme eben von dort und ließ Gilberte allein nach Neuilly fahren, um dich sofort aufzusuchen. Ich weiß nicht recht, wie ich mich dir verständlich machen soll, mich genau und präzis ausdrücken kann... Stelle dir vor... wegen einer kleinen Lampe kam plötzlich das Gespräch auf das Hinscheiden deiner Tante. Gilberte und ich erzählten Mareuil die schrecklichen Vorgänge der Nacht vom 19. August und das Spätere... Was alles gesprochen wurde, kann ich dir nicht mehr genau wiedererzählen. Aber gewisse Bemerkungen und Worte, die fielen, machten mich stutzig. Eine unbestimmte Furcht fing an, sich meiner zu bemächtigen. Aber ich rede an der Sache vorbei. Hör' zu, Lionel, ich möchte dich etwas fragen. Du wirst vielleicht lachen, sogar sicher... aber... Im Institut hast du niemals einen Inder kennengelernt, nicht wahr? Du hast niemals mit Schlangenbeschwörern Verkehr gepflogen?«

Lionel war einen Moment baff. Dann platzte er heraus: »Da muß ich in der Tat lachen! Ich Verkehr gepflogen mit solchem Gesindel? Nie in meinem Leben bin ich einem derartigen Kerl begegnet. Das wüßtest du doch auch, Mama. Was heißt das überhaupt?«

»Das heißt, daß du mir damit einem großen Stein vom Herzen nimmst.«

»Wieso?«

»Weil man am Ende mit einer gewissen Berechtigung dich im Verdacht haben könnte, falls eine Untersuchung das Gegenteil von dem, was du mir jetzt versichert hast, ergeben würde.«

»Mich im Verdacht haben?... Wessen im Verdacht haben?« rief Lionel, mehr und mehr aufgebracht.

»Die Schlange in das Zimmer deiner Tante gelockt zu haben oder haben locken lassen und sie wieder herausgelockt zu haben oder haben herauslocken lassen, nachdem die Tat in dem verschlossenen Zimmer geschehen war.«

»Bist du verrückt geworden, Mama? Träume ich? Wer, zum Kuckuck, hätte mich angeklagt oder dessen verdächtigt?«

»Vielleicht Jean Mareuil. Daher habe ich mich auch sofort beeilt, dich zu benachrichtigen, kaum daß mir diese Idee kam und ich Gefahr witterte. Mein einziger Gedanke war, dich aufmerksam zu machen und vorzubereiten, damit du auf eventuelle Fragen weißt, worauf sie abzielen, und du deine Antwort danach einrichten kannst.«

»Wer soll mich fragen?«

»Nein, man wird dich nicht ›vernehmen‹, aber so gesprächsweise kann man manches aus einem herausholen, ohne daß es der Betreffende merkt und eine Ahnung hat, um was es sich handelt. Übrigens fehlen mir jegliche Anhaltspunkte dafür, daß Mareuil die Absicht hat, dem Drama von Luvercy nachzuspüren. Allerdings äußerte er sich zweimal Gilberte gegenüber, ob sie nicht glücklich wäre, ›wenn ihr jemand die Mörderschlange von Luvercy tot oder lebendig brächte#8249;.«

»Nun, gut. Er soll sie suchen und finden. Nichts wäre mir willkommener, und ich will ihm sogar in dem Falle helfen.«

»Ich auch, und von Herzen gern.«

»Aber um Himmels willen, arme Mama, wie bist du nur auf den Gedanken gekommen, daß jemand die lächerliche Idee haben könnte, hinter dem Drama von Luvercy ein Verbrechen zu vermuten und mich dessen zu beschuldigen, ausgerechnet mich?«