RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

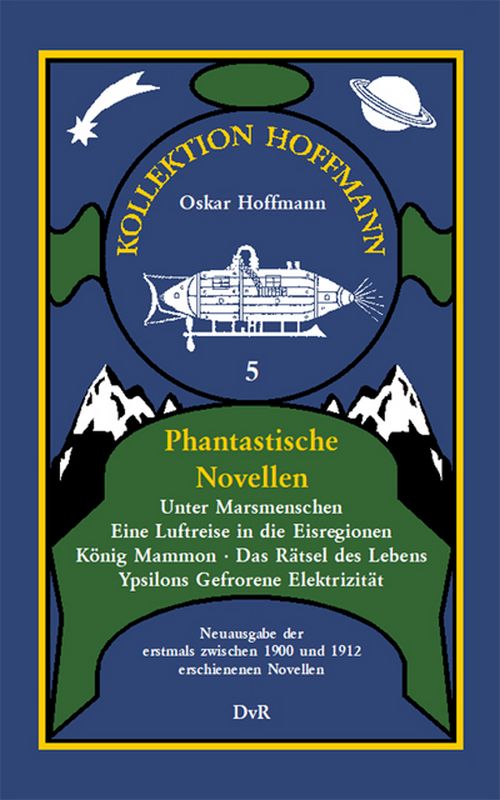

Titelbildgestaltung: Dieter von Reeken

Das Rätsel des Lebens. Geschichte eines Grüblers.

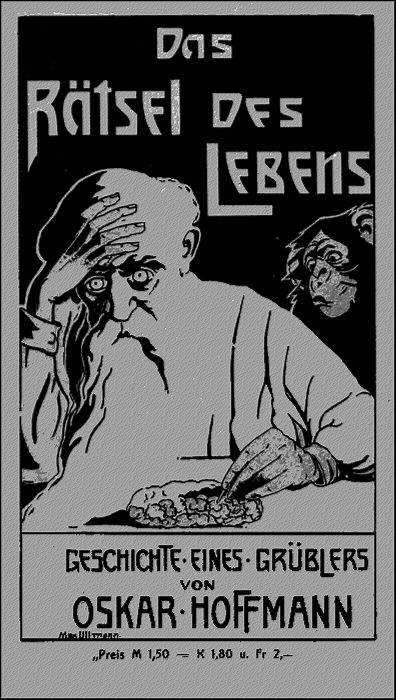

Leipzig: Verlag von F. E. Bilz 1911; S. 148:

Einbanddeckel, mit einer Zeichnung von Max Ullmann.

Das Rätsel des Lebens. Titelseite.

Das Rätsel des Lebens. Beginn des ersten Kapitels.

In der alten holländischen Universitätsstadt Leiden läuteten die Glocken der Hooglandschen Kirche. Die dumpfen harmonischen Klänge, welche für gewöhnlich nur Sonntags zum Kirchgang riefen, verkündeten heute am Werkeltage, daß man einen Toten dem Schoße der Erde übergab, die sterblichen Überreste eines Mannes zu Grabe trug, der seiner Vaterstadt viel gegolten.

Mynheer Peter Steen, ein reicher Kaufherr und Wohltäter der Stadt hatte das Zeitliche gesegnet, und manches Auge, das er früher getrocknet, ließ jetzt den Tränen freien Lauf, als die dumpfen Glocken das Memento mori den Menschen zuriefen.

Die Stadt Leiden lag im schimmernden Winterkleid, schwere Schneewolken, durch die sich kein Sonnenstrahl verirrte, hingen tief hinab, fast die Spitzen der Kirchtürme berührend. Hier und dort erblickte man glitzernde Eiszapfen an den Häusern und Mauern, und die sonst so munter piepsenden Spatzen hüpften melancholisch gestimmt über die beschneiten Straßen und suchten vergeblich nach Brocken und Körnchen, mit denen sie ihren Hunger stillen konnten.

Die dicken Schneeflocken, die vereinzelt fielen, tanzten in der undurchsichtigen Luft, und winterfreudig wurden sie von der Jugend der Straße gehascht.

In dieser in Grau und Weiß getauchten Morgenstimmung schritten zwei in Pelze gehüllte Männer über den Platz an der St. Pancraskirche. Ihrem Äußeren nach gehörten beide zu den guten Ständen. Es waren ein älterer und ein jüngerer Mann, ersterer mit langem grauen Bart, letzterer mit wohlgepflegtem Schnurrbart, dessen Enden von seinem Besitzer häufig gezwirbelt wurden. War die Statur des alten Herrn untersetzt und gebeugt, so war die des Jüngeren als hochgewachsen und schlank zu bezeichnen, und verriet eine Elastizität, die sich besonders bemerkbar machte, dazu kamen noch der lebhafte Blick der Augen und die temperamentvollen Gesten, welche sein Gespräch mit dem älteren Herrn begleiteten.

Herr Meermann und Sohn, die hier nebeneinander herschritten und sich in lebhaftester Unterhaltung befanden, waren von der Beerdigung des Mynheers Steen zurückgekehrt, was die schwarze Kleidung und die trauerumflorten Zylinderhüte bezeugten.

»Der Bischof von Haarlem hielt eine gute Rede,« meinte der Alte zum Sohne. Bei diesen Worten strich sich der Sprecher übers Kinn, eine Bewegung, die ihm zur Gewohnheit geworden war, so oft er sich in der Unterhaltung befand.

»Seine Worte kamen nicht vom Herzen, Vater,« entgegnete Meermann junior.

»So — meinst du ... hm.«

»Steen war nie ein Freund der Kirche.«

»Weiß es, weiß es ... aber seine Wohltaten werden die Armen und die Jansenisten(*) nie vergessen,« versetzte Meermann der Vater und hustete.

(*) Altkatholiken

»Der Bischof hofft auf große Summen für seine Kirche. Steen soll seine Millionen den Jansenisten vermacht haben.«

Meermann der Vater zuckte mit den Achseln und faßte sich nachdenklich ans Kinn.

Eine kleine Weile schritten Vater und Sohn wortlos nebeneinander her. Dann ergriff letzterer wieder das Wort.

»Steen war ein begeisterter Anhänger Darwins. In seinen letzten Jahren hat er sich mit Dingen beschäftigt, die ganz außerhalb seiner sonstigen Beschäftigungen lagen.«

»Daran ist der Grübler Nieuwenhuis schuld,« gab Meermann senior zur Erwiderung und stapfte durch den Schnee, wie einer, der ingrimmig an etwas zurückdenken muß und seinem Groll nicht Luft machen darf.

»Herr Nieuwenhuis ist ein geistreicher Kopf, Vater. Ich schätze ihn sehr, leider nimmt er von meiner Person herzlich wenig Notiz.«

»Gott sei Dank!« rief aufatmend der alte Herr. »Er steckt gerade genug Leute an. Sein Evangelium möchte ich nicht auch noch in meine Familie getragen sehen.«

»Seine Bücher über Naturphilosophie und Naturreligion haben aber doch großes Aufsehen erregt, und die Professoren stehen nicht an ...«

Weiter kam Meermann junior nicht, denn sein alter Herr machte eine unwillige Bewegung und sagte: »Die Professoren! Überhaupt die ganze Schulgelahrsamkeit, geh' mir damit weg. Die Herren spintisieren und grübeln über Dinge nach, die ein für allemal außerhalb des Horizontes menschlicher Erkenntnis liegen.« Das alles klang so knorrig, als würde ein harter Ast vom Stamme gesägt.

Vater Meermann schien, danach zu urteilen, ganz grimmig auf die Wissenschaft zu sprechen zu sein. Er hatte auch allen Grund dazu. Seinen einzigen Bruder hatte sie ja auf dem Gewissen, ihr war er zum Opfer gefallen, indem er über sein philosophisches Studium seinen gesunden Menschengeist eingebüßt hatte und nun seit Jahr und Tag den Rest seines Daseins in einer Irrenanstalt verbrachte.

Aus diesem Grunde hatte Meermann junior auch nicht studieren dürfen und war, wie er selbst sagte, in die Reihe der Krämerseelen gesteckt worden. Das Hocken hinter dem Haupt- und Kassabuch, das Summieren der Zahlen und was sonst noch alles mit diesem an sich sehr ehrwürdigen Berufe zusammenhing, behagte dem jungen Mann absolut nicht. Er hatte ganz die Ader seines Oheims geerbt, spintisierte lieber und ließ seinen Geist in Regionen schweifen, die einem rechten Kaufmann ebenso fern lagen, wie einer Kuh das Lateinlernen.

Auf ihrem Heimwege kamen beide durch die Lakengracht und an einem Hause vorüber, an dessen Tür ein Messingschild mit der Aufschrift »Dr. Nieuwenhuis. Nervenarzt« angebracht war.

»Hier ist die Hypothesenschmiede,« brummte Meermann senior und sah zu den Fenstern des genannten Hauses hinauf.

Da die Schneeflocken jetzt dichter fielen, so schritten die beiden Männer schneller. Unter lebhaftem Meinungsaustausch über den Nervendoktor und seine darwinistischen Ansichten und Bestrebungen erreichten sie ihr Heim, ein verwittert aussehendes Haus mit mittelalterlicher Fassade, hinter dessen breitem Portal beide nun verschwanden.

Kehren wir jetzt zu der »Hypothesenschmiede« in der Lakengracht zurück, welche im weiteren Verlauf der Erzählung den Mittelpunkt aller Geschehnisse bildet.

Hier hauste der Grübler Nieuwenhuis, der soeben der Gegenstand des Gespräches zwischen Meermann senior und junior gewesen war.

Nieuwenhuis entstammte einer alten angesehenen Familie, deren Ahnen schon im Mittelalter in Leiden ansässig waren, und es hieß, daß ein Nieuwenhuis des großen Rembrandts Freund gewesen sei.

Mit dem jetzigen Stammhalter dieser uralten Familie schien aber die letztere aussterben zu sollen, denn es war kein weiterer Erbe des Namens vorhanden, der Letzte seines Stammes sorgte jedoch nach Kräften für seine eigene Unsterblichkeit.

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, daß Dr. Nieuwenhuis ehemals der geheimnisvollen »Liga der Geistesriesen« in London angehört hatte, einem Klub, der in seinen Kreis nur solche Persönlichkeiten aufnahm, die irgendeine welterschütternde Großtat auf dem Gebiet der Wissenschaft oder Technik zu vollbringen gedachten. Leider hat die famose Liga nach kurzem Bestehen durch das Ableben ihres originellen Präsidenten ihre Tätigkeit einstellen müssen. Der Held unserer Erzählung bewahrte ihr aber immer sein Angedenken.

Dr. Nieuwenhuis war ein sehr gescheiter Kopf und als Nervenarzt gesucht. Da aber die gute Stadt Leiden kaum ein halbes Hunderttausend Einwohner besaß und diese sich zumeist der besten Gesundheit erfreuten oder besser gesagt, keine nervenkränkelnden Großstadtmenschen waren, so kam es, daß der alte Doktor ein recht beschauliches Leben führen konnte, soweit eine Inanspruchnahme seiner Kunst seitens leidender Mitbürger hier in Betracht kommt. Nieuwenhuis war seit Jahren in die Reihe der Naturforscher getreten. Er hatte sich eine wichtige Aufgabe gesteckt, eine Aufgabe über die Gelehrte und Laien die Köpfe schüttelten, sobald von des Doktors stiller Tätigkeit etwas in die Öffentlichkeit sickerte.

Nieuwenhuis rückte nämlich dem Problem des Lebens auf den Leib und tat dies mit einer Ausdauer und Spitzfindigkeit, die einer aussichtsreicheren Sache würdig gewesen wäre. Eins muß hier zu seinem Lobe nachgesagt werden, Nieuwenhuis war kein Phantast. Zwar nannte man ihn einen Hypothesenschmied, aber dies tat seinem Rufe als exakten Forscher keinen Abbruch.

Das Ziel, welches sich der Doktor gesteckt hatte, spottete eigentlich seiner Erreichung. Ob sich Nieuwenhuis dessen bewußt war, wollen wir hier nicht untersuchen, jedenfalls steuerte er unentwegt darauf hin, der letzten Erkenntnis der Dinge möglichst nahe zu kommen.

Eine ungeheure Menge Arbeitsmaterial hatte sich im Laufe der Zeit in des Doktors Zimmer aufgehäuft; eigene und fremde Forschungsresultate, die den Schleier von dem Lebensrätsel ein wenig zu lüften schienen.

Ein Speicher irdischer Weisheit, ein Stapelplatz menschlichen Scharfsinnes, diese Namen verdiente Nieuwenhuis' Arbeitsstätte. Hier wurde die ganze Entwickelungsskala vom Embryo bis zum Greis intensiv verfolgt, hier wurden Mensch, Tier und Pflanze auf ihre physischen und psychischen Regungen untersucht, kurz alles, was in irgendeiner Form Leben äußerte, in den Kreis der Beobachtung gezogen.

Um auf den richtigen Weg zu gelangen, der Lösung des Lebensproblems näher zu kommen, entwarf er eine Reihe Hypothesen, von denen er dann die treffendste zur Grundlage seiner weiteren Forschung auswählte, bis er schließlich an Hand seiner und fremder Experimente zu dem Endergebnis kam, daß er den rechten Kurs eingeschlagen hatte.

Anfänglich nahm man Dr. Nieuwenhuis' wissenschaftliche Tätigkeit weniger ernst, bis daß er mit seiner physikochemischen Theorie an die Öffentlichkeit trat, um dem ihm zu Ohren gekommenen Gespött, er sei ein Hypothesenschmied, ein Ende zu machen.

Nach reiflicher Erwägung beschloß er, in einem Vortrage der Mitwelt zur Kenntnis zu bringen, zu welchen Ergebnissen er in bezug auf die Lösung des Lebensproblemes gelangt sei. Das eigenartige Thema interessierte natürlich jedermann, weshalb viele Leute mit Neugier und Spannung auf den Tag warteten, an dem Nieuwenhuis den Schleier von dem größten Naturgeheimnis reißen wollte.

Der alte Doktor wurde zum Tagesgespräch und erhielt von vielen Seiten Zuschriften und Besuche, worüber er im großen und ganzen nicht sonderlich erbaut war, da er nicht an dem Übel allzu großer Redseligkeit litt und auch kein Lüstchen verspürte, Laienhirnen seine Theorie vom Wesen des Lebens so und so oft von A bis Z aufzutischen und naive Fragen zu beantworten.

Gewisse Besucher konnte er freilich nicht so ohne weiteres abspeisen. Mit einigen Gelehrten von der Universität hatte er längere Auseinandersetzungen und rege Dispute, vor allem aber bekam er es mit der hohen Geistlichkeit zu tun, die mit feiner Nase wittern mochte, daß hier dem Christenglauben eine Gefahr drohe, die nicht unterschätzt werden dürfe.

So rückten denn nacheinander die Diener der Kirche bei dem alten Doktor heran, zuletzt der Bischof der Jansenistengemeinde.

Nieuwenhuis war im allgemeinen ein verträglicher Charakter, seiner Natur nach Phlegmatiker, und er hielt eine gute Weile den Worten derer stand, die er als Gegner oder krasse Neider erkannt hatte. Dann aber, wenn es ihm zu bunt wurde, legte er los und focht mit scharfen Waffen. In solchen Momenten zuckte jede Muskel an ihm und er bemühte sich nicht, seine helle Entrüstung zu bemeistern.

Bischof Scaligers wußte, daß Nieuwenhuis neben der Jansenistenkirche als Miterbe der großen Hinterlassenschaft des vor drei Tagen verstorbenen Millionärs Steen in Frage kam; genaueres war ihm zwar darüber nicht bekannt, da die Testamentseröffnung noch nicht stattgefunden hatte. So hatte denn der Bischof zwei Gründe, Nieuwenhuis aufzusuchen.

Der Doktor empfing das Oberhaupt der Jansenisten mit gemischten Gefühlen, als dieser sich in der elften Morgenstunde am Tage vor dem Vortrag bei ihm einstellte.

Nach der etwas steifen und förmlichen Begrüßung nahm der Bischof neben dem Doktor Platz.

»Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs?« begann Nieuwenhuis in höflichem Tone, trotzdem er noch von den vorangegangenen Kontroversen mit dem Pastor seiner eigenen Glaubensgemeinde und dem Superintendenten reichlich verärgert war.

»Ich komme in zwei Angelegenheiten zu Ihnen, Herr Doktor,« gab der Jansenistenoberst mit salbungsvoller Stimme, der aber eine leise Schärfe beigemischt war, zur Erwiderung.

»Einmal jedenfalls in Sachen meines angekündigten Vortrages ...« ließ sich Nieuwenhuis weiter vernehmen.

»Ah! Sie ahnen schon,« fiel ihm der Bischof schnell ins Wort. »Um so besser, dann bedarf es keiner langen Einleitung und ich kann direkt mein Anliegen ohne Umschweife vorbringen.«

»Das Anliegen Euer Hochehrwürden wird auf ein Haar dem ähneln, welches der Herr Superintendent im Auftrage des evangelischen Konsistoriums an mich hatte.«

Der Bischof räusperte sich vernehmlich und runzelte ein wenig die hochgewölbte Stirn. »So wurde schon von anderer Seite ...«

»Sehr wohl — schon von anderer Seite suchte man auf mich einzuwirken, den bewußten Vortrag über das Problem des Lebens nicht zu halten. Auch Sie, Herr Bischof, fürchten, daß bei meinen Aufklärungen das Seelenheil Ihrer Pfarrkinder zu Schaden kommt. — Ist es nicht so?«

»Da Sie den Kernpunkt meines Anliegens sofort herausgefunden haben, so erübrigt sich jedes weitere Wort, um Sie zu verständigen, welche Pflichten als oberster Seelenhirt mich zu einer Aussprache mit Ihnen drängen. Ich hoffe, daß Ihr Vortrag in keiner Weise so gehalten ist, daß er gegen die Lehren der christlichen Religion verstößt und die Menschen an Gottes Existenz irre macht.«

Des Bischofs letzten Worte hatten eine reichliche Beimischung von Schärfe.

Der alte Doktor lächelte fein.

»Die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Untersuchungen sind allerdings derart, daß der Theologie der Boden unter den Füßen weggezogen wird,« versetzte er dann. »Dem Fortschritt in der Naturerkenntnis wird sich keine Kirchenmacht entgegenstemmen können ...«

Der Bischof sprang von seinem Sitz erregt auf.

»Ah! Sie bekennen von vornherein Farbe!« rief er mit starker Entrüstung. »Mit naturwissenschaftlichen Irrlehren wollen Sie in die Schranken treten, das Göttliche in den Staub zu treten!«

»Ich denke nicht daran, Herr Bischof. Die Menschheit soll ihren Glauben wie vordem behalten. Mein Bestreben geht nicht dahin, ihn ihr zu entreißen,« versetzte mit Seelenruhe Nieuwenhuis und trommelte gleichmütig ob der heftigen Erregung des Kirchenoberst mit den Fingern auf die Tischplatte.

»Gleichviel! Sie rütteln an dem Dogma der christlichen Kirche, ob mit oder ohne Absicht!«

»Es kommt auf die Auffassung derer an, die meine Ausführungen über das eigentliche Wesen alles Lebendigen anhören. Mein Vortrag wird alle kirchlichen Dinge ebensowenig berühren als ihnen schaden.«

»Die Zuhörer werden aber ihre Schlüsse ziehen, und es wird sich dann zeigen, daß Sie in unserem Christenglauben eine Bresche schlagen wollen!« rief Bischof Scaligers, sich mehr und mehr ereifernd.

»Hat die hohe Geistlichkeit so wenig Vertrauen auf die Festigkeit des Fundamentes ihrer Kirchenlehre, daß sie befürchtet, die Glaubensfreudigkeit könne durch meine wissenschaftlichen Darlegungen starke Einbuße erleiden?«

Es klang fast wie leiser Triumph aus den Worten heraus, die Angst des Seelenhirten dokumentiert zu haben.

»Sie sündigen wider Gott, wenn Sie sich erdreisten Behauptungen über den Ursprung allen Lebens aufzustellen, die gleichzeitig eine Verneinung des Gottprinzips enthalten.«

»Herr Bischof, ich bin ein Diener der Wissenschaft und gehe meine Wege, die Wege, welche der fortschrittliche Menschengeist sich selbst bahnt, um der Erkenntnis der Dinge, die um ihn und in ihm sind, nahe zu kommen.«

»Ich sehe ein, daß weitere Worte hier vergeblich sind,« sprach der hohe Seelenhirt weiter und setzte eine eisige Miene auf. »Ich will darum auf mein zweites Anliegen zu sprechen kommen.«

»Bitte —« entgegnete Nieuwenhuis. »Brechen wir das Thema ab.«

»Sie waren ein Freund von Mynheer Steen, den der Herr in Gnaden zu sich genommen hat?« fuhr Scaligers fort.

Der alte Arzt bejahte.

»Steen hat mir vor Jahren versprochen, sein ganzes Vermögen meiner Kirche zu vermachen, und nun höre ich, daß auch Sie als Miterbe in Frage kommen. Wie verhält sich das?«

Nieuwenhuis machte ein erstauntes Gesicht.

»Ich weiß von nichts ... ich soll Miterbe werden?«

»Nun, man munkelt davon. Ob es tatsächlich der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen, das wird die Testamentseröffnung lehren. Die älteren Ansprüche meiner Kirche werden Sie doch gegebenenfalls respektieren?«

»Ich kann Ihnen hierauf keine Antwort geben, ehe ich nichts positives erfahren habe. Dabei wollen wir es jetzt bewenden lassen.«

»Gut, so werde ich wiederkommen, wenn die Sache es erheischt,« versetzte der Bischof.

»Es würde für Euer Hochehrwürden das beste sein, wenn Sie meinen Vortrag über das Problem des Lebens mit anhören. Vielleicht fassen Sie dann eine andere Meinung oder denken milder ...«

Das würdige Kirchenoberhaupt hatte sich inzwischen erhoben und schüttelte ob des Ansinnens den Kopf, wobei seine Miene einen entrüsteten Ausdruck zeigte. Dann verneigte sich der fromme Mann in steifer, kühler Form und verließ das Gemach.

Nieuwenhuis sah der hohen Gestalt des Bischofs lächelnd nach, bis dieselbe hinter der Tür verschwand.

Hierauf vertiefte er sich wieder in die Arbeit, bei der er durch den Besuch gestört worden war. Er feilte mit Eifer an seinem Vortragsmanuskript herum, in welchem er eine Stelle, welche von dem Experiment der Bütschlischen Ölseifenschäume handelte, abänderte, um diese dem großen Publikum verständlicher zu machen.

Dann begann er den Entwurf seines Vortrages zu repetieren, wobei er mit dem Manuskript in der Hand im Zimmer auf und abging.

»Meine verehrten Damen und Herren! ...« sprach Nieuwenhuis halblaut vor sich hin, weiter kam er aber nicht, denn in diesem Augenblick wurde ihm gemeldet, daß jemand im Wartezimmer säße.

Der Arzt legte das Manuskript zur Seite, warf einen Blick auf die Uhr, welche soeben in dumpfen Gongschlägen die zwölfte Mittagsstunde ankündete und öffnete die Tür zum Nebenzimmer.

Drinnen saß ein dickleibiger Herr mit stark ergrautem Haar, der sich eilig von seinem Sitze erhob, als er Nieuwenhuis ansichtig wurde.

»Ah! — Was führt dich zu mir ... lange nicht gesehen, alter Freund!« rief Nieuwenhuis und streckte dem Besucher die Hand zum Gruß entgegen.

Der Angeredete war der Schuldirektor Simonszoon, ein alter Studienfreund des Arztes. Er schien ganz außer Atem zu sein, so gebärdete er sich, als er die Begrüßung erwiderte. Nieuwenhuis stutzte über das erregte Wesen, welches jener zur Schau trug.

»Ho! Was ist passiert?« frug er den verschnaufenden Direktor, der auf ihn zugeeilt war.

»Ich stehe mit meiner halben Lehrerschaft in Konflikt ... Deinetwegen!« rief Simonszoon nach Luft schnappend aus.

»Meinetwegen?« frug der Arzt verwundert. »Ah! — Natürlich des Vortrags wegen.«

»Dein verflixtes Lebensrätsel! Das kann mir noch das Amt kosten!«

Nieuwenhuis mußte lachen.

»Meine Primaner haben sich samt und sonders Karten gekauft zu deinem Vortrag ... die Lehrerschaft und die Eltern sind dagegen und machen es mir zur Pflicht, den Jungens den Besuch zu deinem Vortrag zu verbieten. Das habe ich getan, um Ruhe zu bekommen. Hinterher wirft man mir aber vor, ich sei ein Verteidiger deiner Hypothesen, ich verbreite deine unreifen Ideen und ...«

Dem biederen Direktor ging die Luft jetzt aus und stöhnend ließ er sich auf einen Sitz nieder.

»Sind sie denn alle des Teufels!« rief Nieuwenhuis aus. »Noch weiß ja kein Mensch außer dir, was ich bei meinem Vortrage zutage fördern werde.«

»Oh! Man ahnt es. Deine Schriften lassen die Leute nicht so ganz im unklaren. Deine famose Naturphilosophie gibt Anhaltspunkte genug, wohin du hinaus willst. Die Kirche bezeichnet deine Hypothesen als wissenschaftliche Ketzerlehren, welche die Gemüter und Sinne verwirren ...«

»Lächerlich!« brummte Nieuwenhuis.

»Sag' den Vortrag ab. Schreibe meinetwegen was du willst, aber rede nicht öffentlich,« entgegnete der Direktor.

»Der Vortrag wird gehalten und damit basta! Wenn du deinen Schülern verbietest, meine Ausführungen anzuhören, so hast du deine Pflicht als Erzieher der Jugend getan und man kann dir meinetwegen nichts mehr am Zeuge flicken.«

»Doch ... alle Welt weiß, daß du mein Freund bist und daß ich bisher für deine wissenschaftlichen Anschauungen eine Lanze gebrochen habe, wo man sich über den Hypothesenschmied Nieuwenhuis lustig gemacht hat.« Das hatte Simonszoon in einem Atem herausgebracht. Dann strich er sich nervös durchs Haar und lief mit verschränkten Armen im Zimmer auf und ab.

»Es steht ja in deinem Belieben, jetzt die Farbe zu wechseln,« versetzte Nieuwenhuis.

»Indem ich ausposaune, daß ich nicht mehr in deinem Fahrwasser segle ... Das rätst du mir?! — Es würde mir niemand glauben,« sagte Simonszoon, indem er in seinem Laufe durch das Zimmer einhielt und sich vor dem Arzt hinpflanzte.

»Dann weiß ich keinen Rat für dich. Übrigens bist du viel zu ängstlich. Glaubst du, daß der Schulrat dir meinetwegen Späne machen wird? So unvernünftig wird er nicht sein.«

»Du willst also den Vortrag halten?«

»Ja. Es sind wissenschaftliche Forschungsergebnisse und wichtig genug, daß sie bekannt gegeben werden. Ich will endlich öffentlich den Beweis antreten, daß ich nicht bloß auf Hypothesen herumreite, sondern auf Grund ernst zu nehmender Experimente und Forschungsergebnisse anderer Gelehrter Licht in das Dunkel des Lebensrätsels zu werfen vermag.«

»So mag das Unheil seinen Weg gehen —« murmelte der erregte Schuldirektor so laut vor sich hin, daß es von Nieuwenhuis verstanden wurde.

»Ist denn alles aus dem Häuschen geraten? Die Menschen tun ja so, als sei ich ein Anarchist auf geistigem Gebiet, der mit Bomben alle geheiligten Anschauungen zerschmettern will. Es ist wahrhaftig zum Lachen!«

Nieuwenhuis kam jetzt auch in Rage und lief mit verschränkten Armen gleich seinem Freund, dem Direktor, im Zimmer auf und ab.

»Das will ich dir noch sagen, Doktor,« begann Simonszoon wieder. »Bringst du morgen keine stichhaltigen Beweise für das was du behauptest, so blamierst du dich sterblich. Mit Hypothesen füttere die Masse ja nicht ab.«

»Höre auf! Ich bin kein Hypothesenschmied. Meine Theorie über das Wesen des Lebens fußt auf Experimenten und Forschungsergebnissen, denen sich vernünftig denkende Menschen nicht verschließen können.«

Als Simonszoon einsah, daß Nieuwenhuis zu einer Absage des Vortrages keinesfalls zu bewegen war, verabschiedete er sich höchst mißmutig und ging seiner Wege.

Nieuwenhuis war nach diesem Besuch eine Weile recht nachdenklich geworden, dann aber griff er wieder nach seinem Vortragsmanuskript und repetierte seine Rede weiter, die so großes Aufsehen erregen sollte.

D, ie Aula der Universität in Leiden war gefüllt mit Menschen. Alle Stände waren vertreten, vorzugsweise diejenigen, welche mit der Wissenschaft in Beziehungen standen, auch alle Gesellschaftsklassen hatten sich eingefunden, Leute, welche mit Recht auf Bildung Anspruch machen konnten, Leute, welche die Intelligenz gepachtet zu haben schienen, und dann die Zwischenkasten, die mehr die Neugier als die Wißbegier hergeführt hatte, um zu hören, was der alte Grübler Nieuwenhuis über das Rätsel des Lebens zu sagen habe.

Eine Stunde hindurch hatte der Redner bereits gesprochen und seine Ansichten, unterstützt von Experimenten, dargelegt, als ihn ein plötzliches Unwohlsein zwang, den Vortrag abzubrechen. Die drückend heiße Luft in dem überfüllten Saale hatte dem alten Herrn geschadet und eine Anwandlung von Schwindel und Benommenheit bei ihm herbeigeführt, Und mitten in seinen interessantesten Ausführungen war das erfolgt. Nach einer Erholungspause von reichlich zehn Minuten erschien Nieuwenhuis wieder im Saale und begab sich langsamen Schrittes zur Tribüne, um zu versuchen, seinen Vortrag zu Ende zu führen.

Man merkte es dem alten Herrn an, daß ihm die Worte nicht so leicht über die Lippen fließen wollten, daß er sich anstrengte, um vernehmlich zu bleiben.

»Meine verehrten Anwesenden!« begann Nieuwenhuis von neuem. »Ich blieb bei meinen Ausführungen dabei stehen, daß ich die Fälle aufzählte, in denen es gelungen ist, Leben künstlich zu erzeugen. Bei einer Nachprüfung dieser Fälle fand ich aber jedesmal, daß sich die betreffenden Forscher geirrt hatten, denn die von ihnen angeblich künstlich erzeugten Lebewesen zeigten immer nur einzelne Leistungen der Organismen. Ein Gebilde aber, das mit Recht als lebendig bezeichnet werden soll, muß eine ganze Reihe Leistungen aufweisen, es muß Nahrung aufnehmen, diese verdauen, unverbrauchte wieder abscheiden und eigene Substanz nebenbei verbrauchen. Ferner muß bei dem Gebilde eine Erhaltung der Substanz trotz des Verbrauchs und eine Vermehrung derselben stattfinden. Weiterhin muß es eine Eigenbewegung, eine Vermehrung und Vererbung seiner Eigenschaften auf seine Nachkommenschaft dartun. Diese Eigenschaften alle kennzeichnen erst ein wirklich lebendes Gebilde. Daß es bis jetzt noch nicht gelungen ist, Leben künstlich aus anorganischer Materie, aus totem Stoff zu erzeugen, ist darauf zurückzuführen, daß ...«

Wieder überkam jetzt dem Redner erneutes Unwohlsein, das ihn zwang abzubrechen. Abermals verließ Nieuwenhuis den Saal, um sich in frischer Luft zu erholen. Hilfsbereite Hände führten ihn hinaus und bemühten sich um ihn.

Drinnen in der Aula hatte der Vorgang eine starke Erregung unter dem Publikum ausgelöst. Diese äußerte sich in einem Tohuwabohu von Stimmen. Man bedauerte den Zwischenfall, diskutierte über das Gehörte und nahm Stellung zu diesem und jenem, was auf die Enthüllungen über das Lebensrätsel Bezug hatte. Noch hatte Nieuwenhuis nicht zu Ende gesprochen, noch standen die Grandeffekte aus, die ihre Schlaglichter in das Dunkel des Lebensproblems werfen sollten.

Nachdem eine Viertelstunde verflossen war und Nieuwenhuis noch immer nicht in den Saal zurückgekehrt war, bestieg ein Professor der Physiologie namens Engelbrechtsen die Tribüne und bat um Gehör für einige Ausführungen zum Thema des Lebensproblemes.

Nur allmählich kamen die erregten Geister im Saale zur Ruhe.

»Meine hochverehrten Anwesenden! Gestatten Sie mir für einige Augenblicke das Wort zur Sache zu ergreifen ...« begann Engelbrechtsen mit seiner sonor klingenden kräftigen Stimme. »Als Fachmann auf dem Gebiet, welches Herr Dr. Nieuwenhuis heute hier beackert, erlaube ich mir zu dem Stellung zu nehmen, was der Redner in bezug auf die Lösung des Lebensrätsels soeben ausgeführt hat — — Dr. Nieuwenhuis stellte unter anderem die Behauptung auf, daß der lebende tierische Körper sich aus Zellen als kleinsten Elementarbestandteilen aufbaut. Diese Anschauung stimmt, die Wissenschaft hat sie längst akzeptiert. Des weiteren aber sagt der Redner, daß die Leistungen einer Einzelzelle rein physikochemischer Natur seien. Diese Annahme ist einstweilen nur eine bloße Arbeitshypothese ...«

»Sehr richtig!« rief eine Stimme.

»Nieuwenhuis unterscheidet bei den Leistungen einer lebendigen Zelle das Mechanische von dem, was psychischen Faktoren zugeschrieben werden muß,« fuhr Engelbrechtsen mit gehobener Stimme fort, »und behauptet, daß solche Faktoren, zu denen wir den Schmerz, die Lust, den Durst und so weiter rechnen, nur Ausflüsse der physikochemischen Leistungen der Zelle sind. Den Beweis für diese Behauptung ist der Redner uns aber schuldig geblieben.«

Hier wurde der Sprecher wieder unterbrochen. Eine zweite Stimme aus dem Auditorium rief: »Nieuwenhuis ist ja auch noch gar nicht zu Ende gekommen!«

»Er wird der Wissenschaft trotzdem den Beweis schuldig bleiben,« setzte der Professor seine Rede fort. »Die psychischen Motive, nach denen der Mensch handelt, können unmöglich bloße Funktionen sein, die zufolge des chemischphysikalischen Arbeitsprozesses im lebenden Körper in Erscheinung treten.«

»Für diese Behauptung, Herr Kollege,« rief der Professor Keulenschlag, der in unmittelbarer Nähe der Tribüne saß »können Sie aber auch keinen Gegenbeweis erbringen. Ich möchte mich eher zu Nieuwenhuis' Anschauung bekennen. seine Theorie ist —«

Weiter kam der Sprecher nicht, Eine dritte Stimme fiel ihm kräftig ins Wort. Professor van den Hoff erhob sich. »Nieuwenhuis' Theorie verdient alle Beachtung, sie trägt zweifellos zur Erklärung des gewaltigen Lebensproblemes bei, aber ihr haften Schwächen und Mängel in bedenklichem Maße an.«

Unterdessen war Nieuwenhuis wieder in den Saal getreten, und wurde durch begeisterte Zurufe von einigen Seiten empfangen.

Engelbrechtsen verließ jetzt sofort die Tribune, um dem alten Arzt Platz zu machen.

Nieuwenhuis bestieg langsam das Rednerpult. Er schien sich völlig erholt zu haben, wenn auch noch eine starke Blässe sein sonst gerötetes Gesicht überlagerte.

Alles verstummte im Saale, als er sich anschickte seine Rede erneut fortzusetzen. Viele Augen hingen mit hochpotenzierter Spannung an den schmalen Lippen des Forschers, der hier die Quintessenz einer jahrelangen stillen Tätigkeit der Menschheit zu Gehör und Gemüt führte.

Nachdem Nieuwenhuis sein wiederholtes Abbrechen des Vortrages zu entschuldigen versuchte, fuhr er in seinen Ausführungen über die Erforschung des Lebensrätsels fort.

»Bevor ich meine Theorie des weiteren entwickle, möchte ich den verehrten Anwesenden mitteilen, daß ich Experimente, welche andere Forscher gemacht haben, wiederholt nachprüfte. Es ist in weiteren Kreisen bekannt geworden, daß Quinton, Loeb und Bertrand, drei hervorragende Naturforscher unserer Zeit, hochbedeutsame Entdeckungen gemacht haben. — Zunächst will ich auf diejenige des französischen Physiologen Quinton zu sprechen kommen. Dieser Gelehrte hat bekanntlich einen auffälligen Zusammenhang zwischen dem Tierblut und dem Meerwasser nachgewiesen. Mit der hochempfindlichen Wage des Chemikers hat er gezeigt, daß im Blut wie im Seewasser ein und dieselben Stoffe enthalten sind, also Natrium, Magnesium, Chlor, Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor, Jod, Mangan und andere Elemente. Diese Tatsache wäre an sich nicht verblüffend, wenn der genannte Forscher nicht gleichzeitig auch bewiesen hätte, daß das Meerwasser das Blut im lebenden Körper auch zu ersetzen imstande ist. Quinton hat durch verschiedenfach wiederholte Experimente an Tieren gezeigt, daß diese ohne Beeinträchtigung ihres Befindens weiterzuleben vermögen, wenn man denselben einen großen Teil ihres Blutes entzogen und an Stelle desselben ein entsprechendes Quantum Seewasser in die Adern gefüllt hat. Ich habe das Experiment nachgeahmt und präsentiere Ihnen hier ein Kaninchen, welches nachweislich zu dreiviertel seiner Blutmenge Seewasser in den Adern hat.«

Bei den letzteren Worten gab Nieuwenhuis einem Diener einen Wink, und dieser entnahm einem Kasten ein zappelndes Kaninchen, welches er dem Redner reichte.

»Hier ist der lebendige Beweis für das eben gesagte. Inwieweit in diesem Versuchstiere die Blutkörperchenbildung vor sich geht, ist noch nicht Gegenstand einer Untersuchung gewesen. Ich werde mich aber demnächst mit dieser Frage beschäftigen und meine Ergebnisse öffentlich bekannt geben. — Ich berühre nun die zweite Entdeckung, welche Professor Loeb in Chikago gemacht hat. Es handelt sich in diesem Falle um eine künstliche Befruchtung von unbefruchteten Eiern eines Tieres und zwar eines Seeigels. Eine solche ist durch Berührung der Eier mit einer Mischung von Meerwasser und Magnesiumchlorid möglich. Die daraus entstandenen jungen Seeigel wachsen zu ebenso stattlichen Tieren aus, als wenn sie aus dem Schoße der Natur hervorgegangen wären.«

Eine allgemeine Erregung und Verblüffung machte sich jetzt in dem andächtig lauschenden Auditorium bemerkbar. Nur die Gelehrten zeigten eine unveränderte Ruhe, ihnen waren die von dem Redner hier angezogenen Experimente wohl bereits bekannt.

Nach kurzer Pause ergriff Nieuwenhuis wieder das Wort. Man merkte es ihm an, daß er mit vollster Hingabe an sein Thema redete. Seine Augen leuchteten oft und seine Gesten waren zumeist recht lebhafte, er schien jung zu werden bei seinen Ausführungen über ein Problem, dessen Lösung ihn seit Jahr und Tag bereits in Atem gehalten hatte.

»Ein weiteres Experiment nun, meine hochverehrten Anwesenden, wird Ihnen dartun, daß ich mit meiner Theorie, daß alles Lebendige in der Einzelzelle, der Amöbe, sowohl als auch in einem ganzen Zellenstaate, wie solche Mensch und Tier repräsentieren, physikalischchemischer Natur ist, auf den richtigen Wegen wandle.«

Einige ältere Herren in den vordersten Reihen des Auditoriums, Professoren und Dozenten, hüstelten und tuschelten sich Worte zu. Sie gehörten zu den Gegnern des Redners, dessen Theorie sie nicht akzeptierten.

»Das dritte Experiment,« fuhr Nieuwenhuis fort, »ist von dem französischen Chemiker Bertrand gemacht worden. Dieser Forscher hat zum erstenmal mit Hilfe anorganischer Substanz, also toter Materie, die Lebenskraft arbeitend gezeigt. Es handelt sich in diesem Falle also nicht wie bei den anderen zwei eben angezogenen Experimenten um eine Umwandlung unbelebten Stoffes in belebten. Der menschliche Körper ist mit einer belebten Maschine zu vergleichen, deren Arbeitstätigkeit durch den Atmungsprozeß zustande kommt ... Letzterer besteht bekanntlich darin, daß die Lunge unausgesetzt Sauerstoff aus der Luft nimmt, diesen gegen die im Blute angesammelte Kohlensäure, welche wir ausatmen, vertauscht und daß der auf solche Weise ins Blut gelangte Sauerstoff den unbrauchbaren Kohlenstoff wieder zu Kohlensäure verbrennt ... Hier steht nun die Frage an, wer besorgt das Atmungsgeschäft? Welcher geheimnisvolle Motor treibt die Maschine? ...« Bertrand beantwortet uns diese Frage mit seinem Experiment. Er läßt das Atmungsgeschäft, das uns als eine der geheimnisvollsten Tätigkeiten dessen, was wir Leben nennen, erscheint, von toter Materie ausführen!«

Wiederum vermochte man ein Staunen im Publikum zu registrieren. Gar viele schüttelten die Köpfe und sahen sich einander verwundert an, obgleich das Experiment selbst noch nicht erörtert war.

»Was Bertrands toter Stoff vollbringt,« fuhr Nieuwenhuis mit gehobener Stimme fort, »ist mehr als ein bloßer chemischer Prozeß! ... Der Forscher benutzt eine Mangansalzlösung, der er eine leicht oxydierbare Substanz zufügt, wodurch eine freie Säure und eine andere Verbindung des Mangans gebildet wird, die sofort aus der Luft Sauerstoff anzieht,, mit anderen Worten, Sauerstoff einatmet! — Hierdurch wird wieder eine andere Verbindung des Mangans gebildet, der Sauerstoff verwandelt die oxydierbare Substanz in Oxyd, die Folge ist, daß der Kohlenstoff in Kohlensäure umgesetzt und als solche ausgestoßen — ausgeatmet wird ... Sofort verbindet sich nun wieder die vorhandene Manganverbindung mit der freien Säure, welche zu Beginn dieses chemischen Prozesses aufgetreten ist. Der Schlußeffekt ist, daß nun genau wieder dasselbe Mangansalz, mit welchem das Experiment begonnen wurde, entsteht. Fügt man jetzt abermals etwas von dem leicht oxydierbaren Stoff hinzu, so beginnt das chemische Wechselspiel, welches wir einen künstlichen Atmungsprozeß nennen können, von neuem ... Man kann die Manganverbindung als eine künstliche Lunge betrachten, denn mit ihrer Hilfe kann die Atmung bei Tier und Mensch genau nachgeahmt werden ... Sehen Sie, dieser Versuch bringt uns der Lösung des Lebensrätsels schon ein gut Stück näher!«

Hier wurde Nieuwenhuis durch Professor Engelbrechtsen unterbrochen, welcher ihm zurief: »Gestatten Sie mir eine Einwendung zu machen! Sie versuchen den Schleier von den geheimnisvollen Lebensvorgängen zu lüften und glauben damit das Rätsel des Lebens aufzuhellen. Sie bleiben aber die Aufklärung schuldig über das, was wir Seele nennen. Das Geheimnis der Menschenseele ist nicht bloß das Geheimnis dessen, was wir mit Leben bezeichnen! Eine Maschine, die über sich selbst nachdenkt, ist nicht aus Kraft und Stoff erklärbar!«

Als Engelbrechtsen sich wieder setzte, nickten ihm einige Kollegen lebhaft zu, wahrend unter den übrigen Zuhörern ein Getuschel vernehmbar wurde.

Einige Augenblicke sah Nieuwenhuis hilflos vor sich hin. Er wußte ersichtlich nicht, was er auf die Einwendung entgegnen sollte.

»Meine Theorie,« begann der alte Arzt wieder, ohne eine Spur von Verlegenheit zu zeigen, welche ihm der Einwand Engelbrechtsens bereitet hatte, »hat das Seelische natürlich als Hauptfaktor mit in Rechnung gezogen, und stehe ich, ohne ein krasser Materialist zu sein, auf dem Standpunkt, daß die seelischen Tätigkeiten nur Wirkungen körperlicher Vorgänge sein können.«

»Beweisen! beweisen!« riefen flugs eine Anzahl Stimmen aus den ersten von der Gelehrsamkeit besetzten Reihen des Auditoriums.

Nieuwenhuis hustete.

»Materialist!« schrie eine Stimme.

»Er verleugnet das Göttliche im Menschen!« rief ein anderer.

Die Versammlung wurde tumultarisch, und Nieuwenhuis fühlte sich auf seinem Rednerpult recht ungemütlich.

»Meine Herren!« begann er mit Stentorstimme wieder, um das Stimmengewirr zu übertönen. »Meine Herren! Die Psyche des Menschen ...«

Jetzt entstand im Auditorium ein Zischen und Trampeln mit den Füßen, daß Nieuwenhuis seine Rede nicht fortzusetzen vermochte. Kurzerhand verließ der alte Arzt die Tribüne und mit gekränkter Würde kehrte er seinen Zuhörern den Rücken. Einige Augenblicke später hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen.

Bei einer Wählerversammlung konnte es nicht tumultarischer zugehen als hier, wo sich die Köpfe über das Gehörte erhitzt hatten. Die Anwesenden hatten sich sämtlich erhoben und standen nun in Gruppen umher, laut debattierend und gestikulierend.

Die Laienelemente scharten sich um die hohe Gelehrtenschaft, um aus deren Disput herauszuhören, was an Nieuwenhuis' Vortrag eigentlich wahres gewesen wäre.

Engelbrechtsen führte in der Hauptsache das Wort. Er stand als notorisch beglaubigter Dualist dem krassen Materialisten Nieuwenhuis als schärfster Gegner gegenüber.

Fast eine Stunde lang wurde nun ein Wortkrieg geführt, der die Gemüter noch mehr erhitzte und Nieuwenhuis neue Gegner erstehen ließ.

Als sich die Versammlung endlich auflöste, war über den verspotteten Helden des Tages der Stab gebrochen und seine Theorie abgetan. Über dem Rätsel des Lebens blieb nach wie vor der undurchdringliche Schleier gebreitet — es war nicht gelungen auch nur einen Zipfel zu lüften.

Mynheer Steens Testament war eröffnet worden. Sein Inhalt erregte ein gewaltiges Aufsehen. Hieß es doch darin wörtlich wie folgt:

»Zu meinem alleinigen Erben setze ich Herrn Dr. Nieuwenhuis in

Leiden ein, mit der Bestimmung, daß dieser über mein Vermögen frei

verfügen kann, soweit er es ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken,

welche die Lösung des Lebensproblems anstreben, verwendet.«

Die Testamentseröffnung hatte am Tage nach dem Vortrage des Dr. Nieuwenhuis stattgefunden, ihr Ergebnis überraschte und tröstete den alten Arzt zugleich.

Zwei volle Millionen Gulden wurden in seine Hand gelegt, er durfte diese für seine wissenschaftlichen Studien über das Lebensrätsel verwenden. Nieuwenhuis gedachte mit Rührung des verstorbenen Freundes, des einzigen Menschen, der ihn und sein wissenschaftliches Wirken stets ernst genommen.

Geld ist ja immer eine schöne Sache. Inwieweit er aber damit der Lösung des großen Problems näher kommen konnte, das war ihm vorläufig noch unklar. Und doch war er fest entschlossen, die Millionen bis auf den letzten Heller für die Beackerung seiner Geistesdomäne zu verausgaben.

Er überlegte hin und her und konnte zu keinem Resultat kommen. Es schien ihm, als könne er mit dem Mammon überhaupt nichts anfangen. — — — Während er noch in Gedanken versunken war, wurde ihm durch seine Haushälterin die eingegangene Tagespost überbracht.

Nieuwenhuis war nicht wenig über den Stoß Briefe, den er mit einem Male empfing, erstaunt, er erinnerte sich aber dann seines Vortrages und witterte in den vielen Schreiben Angriffe auf sich und seine Theorie.

Er begann die Briefe der Reihe nach zu öffnen und überflog deren Inhalt.

»Mein Herr Doktor!« hieß es in dem ersten, »Sie pilgern auf Irrwegen. Sie versuchen den geistigen Horizont, welchen die Schöpfung dem Menschen gesteckt hat, nieder zu reißen. Sie sind bar jedes Gottesgefühls! Ihre Argumente, die Sie in bezug auf das gewaltige Lebensproblem vorgebracht, sind absolut nicht stichhaltig und kennzeichnen Sie ...«

Nieuwenhuis las gar nicht weiter. Noch einen flüchtigen Blick auf die Unterschrift, welche Anonymus lautete, und das Schreiben flog mit Eleganz in den gähnenden Schlund des gerade ausgeleerten Panierkorbes.

Der zweite Brief entstammte der Feder eines näheren Bekannten. Der alte Herr Meermann schrieb ihm mit sichtlicher Entrüstung:

»Geehrter Herr Doktor! Ein Vater macht Sie für seines Sohnes Seelenheil verantwortlich. Mit Ihrer wissenschaftlichen Schwarzkunst haben Sie verderblich auf meines Sohnes Gemüt und Denkart eingewirkt. Sie haben den Jungen auf dem Gewissen! Ihr Vortrag über das Lebensrätsel wird noch manches Unglück in den Familien herbeiführen.«

In dieser Tonart ging der Brief noch weiter. Nieuwenhuis war über den Inhalt des Schreibens betroffen und beschloß, den jungen Meermann heimlich einmal zu sich zu bescheiden.

Der dritte Brief, den er nun erbrach und mit einem gewissen Ingrimm zu lesen begann, lautete:

»Mein hochgelahrter Herr! Der Unterzeichnete wünscht von Herzem, daß Ihnen die künstlichen Seeigel und blutleeren Kaninchen gelegentlich Ihrer Nachtruhe kein Alpdrücken bereiten, die Lösung des Lebensrätsels könnte ansonsten doch noch ausbleiben. — Einer, der Ihren Gedankengängen nicht zu folgen vermag.«

Auch dieses mehr als impertinente Schreiben versank in die Tiefe des hungrigen Papierkorbes.

Nieuwenhuis war bereits gründlich verärgert, als er die nächsten Briefe erbrach.

Einer derselben war ernst und sachlich gehalten und bezog sich natürlich auch auf das famose Lebensproblem. Er stammte aus der Feder eines Universitätsdozenten aus Amsterdam. Der Briefschreiber bekannte offen, daß er sich zwar nicht zu der Gemeinde Nieuwenhuis' rechne, aber viele Gesichtspunkte über das Lebensproblem mit ihm teile.

Des Doktors Gesicht erhellte sich ob dieser Anerkennung wieder etwas und er beschloß mit dem Dozenten in Korrespondenz zu treten.

Dann bekam Nieuwenhuis einen Brief unter die Finger, worin er von einem Unbekannten der Erbschleicherei in Steens Nachlaßsache bezichtet wurde. Das brachte des Alten Blut in Wallung. Die ererbten Millionen sollten ihm aber noch mehr Ärger und Scherereien bereiten.

Der Jansenistenbischof mit zwei seiner Pfarrkinder, glaubenseifrige Männer seiner Kirche, meldeten sich soeben bei ihm an.

Nieuwenhuis hätte lieber den Teufel in persona empfangen als den bissigen Oberhirten der Jansenisten, der es doch nur auf die Millionen Steens abgesehen hatte. Er wußte im voraus, daß es jetzt einen Kampf geben würde. Die Stimmung, in der der Alte sich gerade befand, war grimmig genug, um den Empfang der Besucher wenig liebenswürdig erscheinen zu lassen.

Nach einer kühlen Begrüßung kam der Bischof auf sein Anliegen zu sprechen.

»Mynheer Steen hat in der Verblendung seines Geistes Ihnen also doch sein Vermögen vermacht,« begann Scaligers in seiner salbungsvollen Redeweise und kniff dabei die Augen halb zu.

»Mir nicht, sondern der Wissenschaft, der ich diene,« entgegnete Nieuwenhuis, jenen korrigierend.

»Das ist in diesem Falle völlig gleich,« versetzte der Bischof. »Unsere arme Kirche hat das Nachsehen. Aber wir geben unsere Sache nicht verloren, und ehe wir den Rechtsweg beschreiten, wollen wir den Versuch machen, in gütlicher Weise mit Ihnen zu verhandeln.«

»Das Testament ist unanfechtbar,« versetzte der Arzt gelassen.

»Oho!« rief einer der Herren, die sich in des Bischofs Begleitung befanden. »Hier liegt ein älteres persönliches Versprechen an die Kirche vor.«

»So ... hm —« kam es über Nieuwenhuis' Lippen.

»Ihr gestriger Vortrag muss Ihnen doch die Augen geöffnet haben,« begann der Bischof wieder, »daß die Lösung des Lebensrätsels mit Hilfe Ihrer Theorie unter den Gelehrten keine Anerkennung findet. Ein Beweis, daß Sie auf ungangbaren Wegen wandeln. Weshalb wollen Sie diese noch weiter beschreiten und Steens Millionen dabei opfern, eine Geldsumme, die in den Händen der Kirche unendlichen Segen stiften könnte, während sie so die Sinne vieler Menschen verwirren wird.«

Nieuwenhuis lächelte. »Meine Herren, es ist wirklich vergeblich, mich gütlich irgendwie zu bestimmen, den letztwilligen Verfügungen meines alten Freundes entgegen zu handeln.«

Der Bischof richtete sich in seiner ganzen Größe auf und seine Augen begannen zu blitzen.

»Ich werde meinen Fuß nicht wieder über die Schwelle eines Gottleugners setzen,« rief er zornig aus.

»Sie wissen auch ganz genau, daß ich wenig davon erbaut zu sein pflege, Herr Bischof,« erwiderte Nieuwenhuis mit ganzer Seelenruhe.

»Kommen Sie, meine Herren,« sagte Scaligers zu seinen Begleitern. »Verlassen wir einen für die ewige Seligkeit verlorenen Mann.« Seine Stimme hatte einen eisigen Tonfall angenommen.

Der Bischof ging ohne Gruß durch die Tür, und seine Begleiter folgten ihm in ehrerbietiger Weise. Nieuwenhuis sah den Dreien nach und war herzensfroh, diese so schnell wieder los zu sein.

Eine Stunde später hatte sich sein Ärger bereits verflogen und er entwarf vor seinem Schreibtisch allerlei Pläne, in welcher Form die Millionen Steens verwendet werden könnten.

Er fand schließlich verschiedene Wege. Aber keiner genügte, der Lösung des Lebensrätsels führten sie ihm nicht entgegen. So saß Herr Nieuwenhuis ratlos da und konnte mit seinen Millionen absolut nichts anfangen. Das war fast betrübend.

Schließlich ergriff er die Feder und wendete sich mit einem Schreiben an den Amsterdamer Dozenten, von dem er soeben einen Brief erhalten hatte. Er unterbreitete ihm den merkwürdigen Fall, bei welchem er sich keines Rates wußte, und erbat sich seine Ansicht darüber.

Die Haushälterin servierte ihm in diesem Augenblick das Frühstück. Sie hatte natürlich von der Millionenerbschaft ihres Herren Doktor bereits gehört und dienerte darum heute in einer auffälligen Weise vor ihm.

»Frau Dorothee,« redete Nieuwenhuis sie an. »Haben Sie schon mal einen reichen armen Mann gesehen?«

Die Haushälterin war über die Frage verblüfft und starrte Nieuwenhuis an.

»Sehen Sie, ein solcher reicher armer Mann bin ich. Ich sitze jetzt mit rund zwei Milliönchen Guldenstücken da und kann nichts, rein nichts damit anfangen.«

Frau Dorothee begriff anscheinend noch immer nicht.

Der Doktor sah sie an. »Sie können das nicht verstehen, nun ich verstehe es auch nicht. Es ist zum Verzweifeln! — — Gießen Sie mir etwas Tee ein, vielleicht kommen mir die Gedanken dabei.«

»Ei, Herr Doktor,« begann die Haushalterin, trotzdem es noch keineswegs bei ihr dämmerte, was Nieuwenhuis mit seinen Worten gemeint hatte. »Das viele Geld! Und dabei nicht recht froh! ... Na, es ist ja immer so. Hat man's nicht, so sehnt man es herbei, hat man's dann, weiß man's nicht zu würdigen.«

»Frau Dorothee, hier steht die Sache anders. Das Geld gehört meiner Wissenschaft, nicht mir.«

»Na, das is doch wahrhaftig gleich, Herr Doktor.«

»Sie irren sich. Ich bin so arm wie zuvor.«

»Sie machen doch wohl nur Ihren Spaß, Herr Doktor?«

»Frau Dorothee, lösen Sie das Rätsel des Lebens und die zwei Millionen gehören Ihnen,« sagte Nieuwenhuis und schlürfte seinen Tee hinunter.

Frau Dorothee war keine beschränkte Person, aber mit dem Begriff Lebensrätsel wußte sie nichts anzufangen. Sie hatte das Wort so und so oft schon im Hause gehört, sie wußte, daß Nieuwenhuis nur Sinn und Interesse für dies eine Wort hatte, daß er wie besessen auf dem Lebensrätsel herumritt, welche innere Bedeutung dasselbe aber hatte, darüber grübelte sie nie nach.

»Was ist's nur mit dem ewigen Lebensrätsel, Herr Doktor,« wagte sich die Haushalterin zu fragen und schenkte dabei die von Nieuwenhuis geleerte Tasse voll Tee.

»Liebe Frau, haben Sie nie darüber nachgedacht, was das Leben eigentlich ist?« Der Doktor blinzelte über seine Tasse hinweg die Gefragte an.

»Darüber habe ich mir nie Kopfzerbrechen gemacht,« meinte die Haushälterin.

»Aber ich,« versetzte Nieuwenhuis.

»Das haben Sie aber nun doch nicht mehr nötig, wo Sie das viele Geld gekriegt haben?«

»Jetzt erst recht, Frau Dorothee.«

»Nanu!« erwiderte verwundert die Frau. »Wenn ich die Millionen in die Tasche bekommen hätte, ließ ich das Lebensrätsel Lebensrätsel sein. Da könnten sich andere den Kopf darüber zerbrechen.«

»Na, lassen wir's genug sein, Frau Dorothee ... sagen Sie mal, fressen die beiden Kaninchen noch gut?«

»Das eine Karnickel scheint wenig Appetit zu haben, Herr Doktor.«

»So ... hm ...«

»Die Karnickel würden einen guten Braten geben ... Das Fleisch ist schön weiß, ein bißchen trocken, aber mit Majoran ...«

Der Doktor schlug eine Lache an.

»Braten möchten Sie die Viehcher? Guten Appetit!« rief er. »Die Tiere haben Meerwasser in den Adern.«

Frau Dorothee faßte das natürlich als einen Scherz auf, und da es soeben im Vorsaal klingelte, klärte Nieuwenhuis sie nicht weiter über die Blutleere seiner Versuchskaninchen auf, sondern hieß ihr nachzusehen, wer draußen Einlaß begehre.

»Nehmen Sie den Brief hier mit und befördern Sie ihn zur Post,« sagte der Doktor und reichte ihr das Schreiben an den Amsterdamer Dozenten.

Frau Dorothee verschwand.

Nieuwenhuis schlürfte seinen Tee weiter und nahm eine Zeitung zur Hand. Es war das Tageblatt »Nieuws van den Dag«. Er suchte in den Spalten derselben nach einer Kritik über seinen Vortrag. Als er diese gefunden, überflog er sie mit Hast und nickte halbwegs zufrieden mit dem, was er gelesen hatte. Es freute ihn, daß er nicht auch von der Presse verrissen wurde. Einige Grundsätze seiner angefeindeten Theorie wurden in dem Bericht als durchaus richtig anerkannt, so hieß es unter anderem darin, daß Nieuwenhuis zu Recht annehmen dürfe, daß das Leben aus anorganischem Material künstlich erzeugt werden könne. Hierfür spreche der Umstand, daß alle Lebensäußerungen Energie verbrauchen.

»Die Zuführung der Energie erfolgt in Gestalt von Nahrung und Sauerstoff, welche letztere innerhalb der Organe verbrennen und die Energie frei geben. Als eigentliche Energiequelle betrachtet Nieuwenhuis die Sonne, sie erzeugt die Lebensäußerungen, indem sie in den Pflanzen eine Zerlegung der Kohlensäure in Kohlenstoff und Sauerstoff vor sich gehen läßt. Die Wiedervereinigung beider macht dann die Energie, die zur Zerlegung aufgewendet wurde, frei. Sobald der Energiestrom der Sonne nicht mehr durch den Körper des Menschen geht, hört dieser zu leben auf. Selbst für das Denken macht sich solche Energie erforderlich, ein Beweis, daß psychische Tätigkeiten ihren Ursprung im Physischen haben. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, darf Dr. Nieuwenhuis' Theorie vom Wesen des Lebens keinesfalls über Bord geworfen werden. Im Gegenteil, die Wissenschaft hat ihr die größte Beachtung zu schenken.«

So stand in dem »Nieuws van den Dag« zu lesen. Diese Anerkennung tat Nieuwenhuis fast wohl. Er hätte gern in Erfahrung gebracht, wer ihm diese Gerechtigkeit zuteil werden ließ.

Wahrend der alte Doktor noch über das eben Gelesene nachdachte, meldete ihm die Haushälterin, daß ein junger Herr ihn zu sprechen wünsche.

»Fortgesetzt diese Störungen,« brummte Nieuwenhuis und warf einen Blick nach der Uhr. »Ich lasse bitten.«

Frau Dorothee entfernte sich, um gleich darauf den Besucher ins Zimmer treten zu lassen.

»Entschuldigen Sie vielmals, Herr Doktor!« klang es an Nieuwenhuis' Ohren, als er von seiner Zeitung aufblickte.

»Treten Sie näher, Herr Meermann,« entgegnete der Doktor und erhob sich von seinem Platze.

»Ich störe doch wohl nicht? Es wäre mir peinlich ...« begann Meermann junior.

»Keineswegs,« versetzte Nieuwenhuis freundlich und bot seinem Besucher einen Stuhl an. »Es schneit draußen noch lustig, wie ich bemerke.«

»Ein tüchtiger Winter dieses Jahr — mehr Schnee als Frost, Herr Doktor.«

»Herr Meermann, ist es Ihnen bekannt, daß Ihr Herr Vater einen wenig freundlichen Brief Ihretwegen an mich geschrieben hat,« sagte Nieuwenhuis, ohne abzuwarten, was sein Besucher weiter äußern werde. »Ich hatte deshalb schon die Absicht, Sie einmal zu mir bitten zu lassen. Da Sie nun heute selbst kommen, so paßt die Gelegenheit zu einer kleinen Aussprache vortrefflich ... Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten? Eine leichte Manilla ... meine alte Lieblingssorte ...«

Bei dieser Frage hielt er Meermann eine Kiste Zigarren hin und freute sich, daß sein Besucher zugriff.

»So ... also Papa hat Ihnen geschrieben,« begann Meermann junior, indem er seine Zigarre in Brand setzte. »Er war sehr böse, daß ich Ihren Vortrag mit angehört habe.«

Nieuwenhuis lächelte. Er kannte den alten Meermann von früher her gut und wußte, daß dieser für wissenschaftliche Ideen weder Interesse noch Verständnis besaß.

»Meine Irrlehren sollen Ihrem Seelenheil verderblich geworden sein ... so ungefähr lautete der Brief Ihres Vaters,« sagte er dann.

»Herr Doktor, Ihr Vortrag hatte mich begeistert. Daraus habe ich zu Hause kein Hehl gemacht, und wenn ich nun ein Grübler geworden bin, so braucht niemand zu befürchten, daß ich in Ihrem Fahrwasser untergehe. Ist es nicht so, Herr Doktor?«

Meermann hatte das in einem Ton gesprochen, der eine innere Entrüstung durchblicken ließ.

»Recht so! ... also in meinem Fahrwasser segeln Sie? Das freut mich zu hören. Das Rätsel des Lebens scheint Sie besonders zu interessieren. Sind Sie meinem Vortrage gefolgt?«

Meermann bejahte eifrig. »Leider hat man Sie nicht zu Ende kommen lassen.«

»Der Zweifler und Gegner waren zuviele. Die Zeit wird aber noch kommen, und ich glaube an meine Theorie. Das Lebensproblem ist eine harte Nuß, mein junger Freund.«

»Mynheer Steen hat doch wohl dafür gesorgt, daß sie nun geknackt wird,« warf Meermann ein.

»Aha! Sie haben auch schon von der Erbschaftsgeschichte gehört,« versetzte Nieuwenhuis. »Die Spatzen pfeifen diese Neuigkeit wohl schon von allen Dächern?«

»Steens Millionen sind bereits Stadtgespräch,« bekräftigte Meermann des Alten Voraussetzung. »Es war ein wunderbarer Gedanke, für die Lösung des größten Problems der Wissenschaft eine solche Geldsumme zu stiften!«

»Meinen Sie — wie nun, wenn ich gar nicht weiß, was ich mit dem vielen Geld anfangen soll?« frug Nieuwenhuis und blinzelte den jungen Mann, der in diesem Augenblick eine recht naive Grimasse aufsetzte, lustig an.

»Herr Doktor! ... Sie wissen nicht ...«

»Nein, wirklich nicht, mein junger Freund. Ich sitze jetzt auf eines Nabobs Geldsäcken und zerbreche mir den Kopf, wie man die Millionen zum Fenster hinauswerfen kann, um einer Lösung des Lebensrätsels etwas näher zu kommen.«

»Aber ...« begann Meermann verblüfft.

»Geld haben und nichts damit anfangen können, das ist bitter,« unterbrach ihn der Doktor, und man sah es ihm an, wie ihn dies Faktum bekümmerte.

»Sie spaßen wohl, Herr Doktor?« frug Meermann, dem die Wahrheit des Gesagten nicht in den Kopf wollte.

»Nicht im geringsten. Ich wüßte wirklich nicht, wie und wo ich zur Förderung der Erforschung des Lebensproblems auch nur einen Gulden verausgaben könnte.«

»Jede wissenschaftliche Tätigkeit kann doch durch Geld gefördert werden ...«

»Oho! hier haben wir's gleich. Die Erforschung des Lebensproblems ist Denkarbeit, mein Lieber.«

»Sie könnten doch ein Spezialinstitut für diese Sache einrichten.«

»Junger Freund! Das ist ein Gedanke. Ich werde ihn aufgreifen. Die hervorragendsten Gelehrten werde ich heranziehen und mit diesen gemeinsam die Spuren weiter verfolgen.«

Meermann freute sich, daß er den Alten auf eine Idee gebracht hatte. Er wagte es deshalb, mehr mit der Sprache heraus zu gehen und einige Fragen zu stellen, die seine Neugier befriedigen sollten.

Im weiteren Verlauf des Gespräches kam Nieuwenhuis darauf zu sprechen, daß er einen Sekretär anstellen wolle, der ihm hilfreiche Hand leiste.

Meermann lauschte, als er davon vernahm. Nach einem solchen Posten verlangte ihm und er wagte danach zu fragen, welche Qualifikationen ein Bewerber besitzen müsse.

Nieuwenhuis erwiderte, daß er eine vertrauenswürdige Persönlichkeit in erster Linie benötige, der er die Verwaltung des Steensschen Fonds in die Hände legen könne.

Meermann gab nun zu erkennen, daß er für sein Leben gern die Sekretärstellung übernehmen möchte.

»Ei, Herr Meermann!« versetzte Dr. Nieuwenhus. »Was würde Ihr Vater für ein Gesicht machen, wenn Sie ihm diesen Wunsch äußern. Er ist ja ein geschworener Feind der Wissenschaft und auf meine Geistesdomäne insbesondere nicht zu sprechen. Ich glaube, er würde Sie enterben, wenn ich Sie zu meinem Sekretär machte.«

Der junge Kaufherr kannte den starren Sinn seines Vaters, der keinesfalls zu brechen war. Wenn er es nicht auf eine völlige Entzweiung mit dem Elternhaus ankommen lassen wollte, mußte er auf den Posten unbedingt Verzicht leisten.

»Herr Meermann, bleiben Sie, wo Sie sind,« sagte Nieuwenhuis. »Ich möchte nicht den Zorn Ihres Vaters auf mich laden. Mein Vortrag hat schon genug Unfrieden zwischen uns gestiftet.«

Der junge Kauftnann, der einsah, daß wenig Hoffnung vorhanden war, seinen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen, verabschiedete sich mit der Bitte, gelegentlich einmal wiederkommen zu dürfen.

Zwei Tage darauf empfing Nieuwenhuis abermals ein Schreiben des alten Herrn Meermann, worin derselbe sich wiederholt in ungehaltenem Tone über den verderblichen Einfluß beklagte, den er auf seinen Sohn ausübe.

Nieuwenhuis hielt es diesmal für das beste, den Brief unbeantwortet zu lassen, wie er denn auch all die anderen Schreiben, welche er in bezug auf seinen Vortrag erhalten hatte, keiner Rückäußerung würdigte.

Tage und Wochen gingen dann ins Land, und nur selten ließ sich der alte Arzt, der seine Privatpraxis inzwischen gänzlich aufgegeben hatte, in den Straßen der Stadt sehen. Unausgesetzt forschte er weiter, die Lösung des Lebensrätsels herbeizuführen oder ihr wenigstens nahe zu kommen. Die Millionen Steens setzten ihn in den Stand ein chemischphysikalisches Laboratorium mit allen denkbaren Hilfsmitteln der Wissenschaft zu errichten, in welchem er nun vom frühesten Morgen bis in die spätesten Abendstunden grübelte und experimentierte. Die Außenwelt schien für ihn fast gar nicht mehr zu existieren, so vertiefte er sich in seine mystische Tätigkeit.

Was hatte aber alle theoretische Arbeit für einen Zweck, wenn er die Ergebnisse derselben der Menschheit nur als nackte Hypothesen präsentieren konnte. Dieser Gedanke bewegte ihn unausgesetzt und ließ schließlich den Entschluß in ihm reifen, den Versuch zu machen Leben künstlich zu erzeugen.

Das führte Nieuwenhuis auf das Gebiet der praktischen Tätigkeit. Er wurde ein moderner Alchimist, einer, der sich im Gegensatz zu den Goldmachern des Mittelalters mit einem ungleich gewaltigeren Problem befaßte.

Von diesem seinem jüngsten Entschluß durfte die Welt beileibe nichts erfahren. Öffentlich durfte er es nicht wagen, dem Schöpfer aller Dinge ins Handwerk zu pfuschen, das mußte insgeheim geschehen.

Ob es ihm auch jemals gelingen würde? —

Allerdings hatte er Ideen, welche ihm den Weg wiesen, aber das Ziel lag sonnenfern!

Des Ungeheuerlichen seiner künftigen Tätigkeit war sich Nieuwenhuis gar wohl bewußt. Das Problem erschien auch ihm titanenhaft. Was er sich vermaß, war die künstliche Erzeugung eines niedrigsten Lebewesens, nicht daß er daran dachte, die Krone der Schöpfung, einen Menschen, künstlich zu erschaffen. Wenngleich er der Ansicht war, daß ein Menschenei gleich einem Seeigelei durch Magnesiumchlorid könne befruchtet werden.

Der werte Leser wird neugierig sein, welche neue Idee den kühnen Lebensforscher beherrschte und ihn auf die Bahn leitete, die, wie es den Anschein hatte, zur Lösung des Problems künstlicher Lebenserzeugung führen mußte oder, seien wir im Ausdruck vorsichtiger, führen konnte. — — Die phänomenale Idee wollen wir unbeanstandet hier verraten. Die Urquelle seines Schaffens sollte das seltsame Element Radium werden. Der Stoff, dessen geheimnisvolle Tätigkeit sich so vielfach in den Wirkungsäußerungen der Mutter Natur zu erkennen gibt und über dessen Beschaffenheit und Strahlungsvermögen sich zurzeit die genialsten Naturforscher die Köpfe zerbrechen.

Nieuwenhuis hatte dieses Element schon lange im Auge, aber er hatte bislang keine Experimente damit unternehmen können, da dasselbe für ihn unerschwinglich gewesen war. Jetzt jedoch, wo ihm riesige Geldmittel zur Verfügung standen, hatte er sich für eine halbe Million Gulden eine gewisse Menge dieses kostbaren Stoffes erworben und war nun in der Lage umfangreiche Versuche mit demselben vornehmen zu können.

Das Radium ist bekanntlich der teuerste Stoff der Erde. Ein einziges Gramm wird mit Hunderttausenden aufgewogen, und selten besitzt ein Forscher oder ein Wissenschaftliches Institut mehr als zehn oder zwanzig Milligramm. Völlig reines Radium ist überhaupt in niemandes Besitz, stets wird es in einer Verbindung mit Brom dargestellt.

Dr. Nieuwenhuis verfügte über die größte Menge Radiumbromid, die je ein Forscher in Händen gehabt hatte. Es hatte ihm natürlich sehr viele Mühe gekostet, ein solches immense Quantum schnellstens herstellen zu lassen. Wenn man bedenkt, daß zur Erzeugung eines einzigen Gramms Radiumbromid 1000 Kilo Erz verarbeitet werden müssen, so wird man erwägen können, welche Schwierigkeiten es hatte, jene Menge des kostbaren Stoffes aus dem spröden Pechblendenerz zu gewinnen.

Ehe nun Nieuwenhuis seinem Problem zu Leibe ging, begann er die Natur des Radiums aufs genaueste zu erforschen, wobei ihm die vielen Voruntersuchungen anderer Gelehrter die Wege ebneten.

Einige Wochen waren über diese Tätigkeit verflossen, als er eines Tages den Besuch eines Dr. Rex empfing, der sich unerwartet bei ihm eingestellt.

Nieuwenhuis war bei der Anmeldung des genannten Herrn gerade in seinem Laboratorium eifrig beschäftigt und wenig erbaut über den Besuch, der ihm zugedacht war.

»Was wünscht der Herr?« frug er seine Haushälterin in etwas mürrischem Tone.

»Er hat mir nur angegeben, daß er Sie dringend sprechen müsse. Es handle sich um eine wichtige wissenschaftliche Angelegenheit,« versetzte Frau Dorothee.

»So ... so ... hm — einen Augenblick. Ich komme gleich.« gab Nieuwenhuis zur Erwiderung.

Nach einigen Minuten verfügte er sich dann in sein Sprechzimmer, in welchem er einen Herren mittleren Alters vorfand, den er nicht kannte. Sein Blick glitt schnell prüfend über den Besucher, der sich mit einer tadellosen Verbeugung ihm soeben vorstellte.

Es war eine schlanke Erscheinung von germanischem Typus. Ein brauner Vollbart umrahmte ein blasses Gesicht, aus dem ein paar blaue Augen lebhaft blickten. Die Züge waren ernst, fast streng zu nennen, die hohe Stirn trat frei hervor, und ein wohlgepflegter Schnurrbart überschattete ein Paar fleischige Lippen.

Nachdem die ersten Höflichkeiten gewechselt, ließ sich der Gast auf einen Sitz nieder und begann mit dünner aber wohllautender Stimme den Zweck seines Besuches anzugeben.

»Herr Doktor, was mich hierher führt, ist der Umstand, daß wir beide einem Ziele zusteuern, dem, das Lebensrätsel zu ergründen,« begann Rex. Er bediente sich seiner Muttersprache, da er merkte, daß Nieuwenhuis die deutsche Sprache vollauf beherrschte.

»Ah! das freut mich zu hören,« gab der alte Arzt zur Antwort und betrachtete sein Visavis mit bedeutenderem Interesse als vorher.

»Sie werden von mir noch nichts gehört haben,« fuhr Rex fort, »da ich die Öffentlichkeit gemieden habe.«

»Ich wollte, ich hätte das gleiche getan,« murmelte Nieuwenhuis.

»Gedanken und Theorien, die nicht ein völlig reifes Gepräge tragen, taugen nicht für die großen Massen.«

»Stimmt! ... Also Sie wandeln auch in den Fußstapfen eines Grüblers, so wie ich? Es ist eine harte Nuß, die wir knacken wollen.«

Doktor Rex nickte lebhaft. »Ich fürchte, daß wir uns die Zähne daran ausbeißen werden. Doch nun zur Sache. Ich bin gekommen, um mit Ihnen einmal über meine Anschauungen zu diskutieren und Ihnen meine Theorie darzulegen. Hoffentlich finden Sie Ihre Zeit nicht zu kostbar, um ...«

»Durchaus nicht, Herr Doktor!« rief Nieuwenhuis. »Bitte, entwickeln Sie mir Ihre Ideen einmal. — Kennen Sie meine Theorie?«

»Bis in alle Details,« entgegnete Rex eifrig. »Die meine fußt jedoch auf anderer Basis.«

»Ich bin neugierig ...«

»Ich habe mich von der Zellentheorie abgewandt und eine eigne mechanistische aufgestellt,« fuhr Rex fort.

»Interessant zu hören. Also eine mechanistische Theorie ... hm — lassen Sie hören.«

»Sie wissen, daß die Entwickelung der gesamten Naturerkenntnis unablässig zur Annahme einer Urzeugung drängt.«

Nieuwenhuis bestätigte dies durch ein Kopfnicken.

»Die Urzeugung leugnen, hieße das Wunder verkünden ...«

»Sagt Nägeli — ganz recht,« unterbrach Nieuwenhuis den Sprecher.

»Die Lehre von der Urzeugung tritt daher in den schärfsten Gegensatz zu der religiösen Überzeugung, daß das Leben durch göttliche Schöpferkraft erzeugt sei.«

»Richtig!« sagte Nieuwenhuis.

»Aus der konsequenten Verfolgung der Entwickelungsgedanken ergibt sich, wie Haeckel und andere strikte behaupten, die Notwendigkeit, eine Urzeugung anzunehmen. Die Gegner der Theorie verlangen den experimentellen Nachweis, daß eine Selbstgestaltung der Materie zum Organismus möglich ist. Dieser Nachweis ist bekanntlich noch nicht erbracht, da es noch nicht gelungen ist, eine Zelle in der Retorte zu erzeugen.«

»Und trotzdem müssen wir an einer Urzeugung im Prinzip festhalten, wenn wir nicht mit dem Entwickelungsgedanken vor einem Schöpferwort Halt machen wollen,« warf Nieuwenhuis ein.

»Ich leugne die Urzeugung nicht,« fuhr Rex rasch fort. »Nach meiner Auffassung können die Urlebewesen aber keine Zellengebilde gewesen sein.«

»Hm ... das läßt sich leichter behaupten als beweisen, mein verehrter Herr Kollege.«

»Mit meiner mechanistischen Theorie möchte ich den Beweis eben erbringen, Herr Doktor!« rief Rex, dessen Gesicht sich jetzt leicht zu röten begann.

»Die Zelle als Urorganismus leugnen, heißt die Tatsache leugnen, daß alle Lebewesen aus Keimzellen entstehen.«

»Meine mechanistische Theorie ...«

Rex brach seine Ausführungen plötzlich ab, weil soeben ein donnerähnlicher Knall durch das ganze Haus dröhnte und Nieuwenhuis zum Aufspringen brachte.

»Um Himmels willen! was ist passiert?« frug Rex dem davoneilenden Arzt erschrocken nach. Doch dieser war bereits aus dem Zimmer verschwunden.

Nieuwenhuis stürmte hinüber in sein Laboratorium — instinktiv.

Im Flur des Hauses sammelte sich schnell ein weißlicher Rauch an. Frau Dorothee eilte zu Tode erschrocken aus der Küche herbei und rief um Hilfe. Nieuwenhuis öffnete die Tür zu dem Laboratorium und beschwichtigte die geängstigte Frau.

»Die Sache hat nicht viel auf sich!« rief er ihr zu. »Eine kleine Explosion. Sie brauchen keine Furcht zu haben.«

Nieuwenhuis verschwand im Rauche wieder.

Dr. Rex war ebenfalls auf den Flur hinausgetreten und befrug nun die Haushälterin nach der Ursache des Knalles.

Ehe Frau Dorothee eine Antwort geben konnte, stand Nieuwenhuis wieder an ihrer Seite und befahl ihr alle Flurfenster zu öffnen, um den Rauch hinaus zu lassen.

»Eine Fernwirkung der Radiumstrahlen, Herr Doktor,« klärte Nieuwenhuis Rex auf. »Ein explosives Gemisch in einer Phiole ist in die Luft gegangen. Ein Glück, daß ich nicht im Laboratorium war, es hätte mir unter Umständen das Leben kosten können.«

»Dann freue ich mich, daß ich Sie mit meinem Besuch belästigt habe, er hat Sie von dort ferngehalten,« sagte Rex und lugte nach der geöffneten Tür, durch welche sich die weißen Rauchwolken Ausgang verschafften.

»Ihr Besuch, Herr Doktor, ist mir jetzt doppelt willkommen. Das Radium hat mir einen üblen Streich gespielt.«

»Besitzen Sie viel von dieser Substanz?« frug Rex.

»Zehn Gramm.«

»Wa—a—s ... zehn Gramm?!« Rex riß die Augen weit auf.

»Ein hübsches Quantum. Es hat mir aber auch viel Mühe und viel Geld gekostet, es zu bekommen.«

»Das ist ja ungeheuer! ... Wozu benötigen Sie eine solche Menge?«

»Zu den physikochemischen Versuchen, die ich zur Ergründung dieses ominösen Lebensrätsels anstelle.«

»Glauben Sie, daß das Radium Sie auf die Spur verhilft?« frug Rex stark interessiert.

»Ich hoffe wenigstens.«

»Aber die Untersuchungen haben doch bereits dargetan, daß das Radium lebensfeindliche Strahlungen aussendet. Wollen Sie Zellengebilde damit beeinflussen?«

Nieuwenhuis lächelte über die naive Art, mit der ihn der konkurrierende Lebensforscher aushorchen wollte.

»Meine Radiumexperimente stecken noch in den Anfängen. Ich weiß selbst noch nicht recht, wo und wie ich den Hebel ansetzen soll ... vorläufig taste und fühle ich noch ... tappe ganz im Dunkeln. — Doch hoffe ich bald den richtigen Pfad zu finden.« Nieuwenhuis hütete sich vorsorglich, dem anderen seine wahren Absichten zu verraten; er verschwieg, daß er darauf ausgehe Leben künstlich zu erzeugen.

»Wie schützen Sie sich vor den Ausstrahlungen einer solchen Riesenmenge von Radium? Ich möchte beileibe nicht Ihr Laboratorium betreten.«

»Ich habe die nötigen Vorsichtsmaßregeln natürlich getroffen,« versetzte Nieuwenhuis. »Doch, werter Herr Kollege, wollen wir uns nicht wieder in mein Zimmer hinüber begeben? Sie sollen mir Ihre Theorie weiter entwickeln.«

Nieuwenhuis schritt jetzt seinem Gaste voraus und ließ ihn in das Sprechzimmer eintreten. »Ich komme sofort wieder,« sagte er und eilte hinüber zum Laboratorium.

Hier betrachtete er rasch den Schaden, den die kleine Explosion angerichtet hatte und räumte die Trümmerstücke hinweg, welche Frau Dorothee dann völlig beseitigen mußte.

Dr. Rex spazierte unterdessen im Sprechzimmer nachdenklich auf und ab. Nieuwenhuis wollte dem Problem des Lebens also mit Radium auf den Leib rücken. — — Er wollte damit Licht in die Urzeugung bringen — ob er Glück hatte? — — Gern hätte Rex ihm ein wenig in die Karten geschaut.

Als Nieuwenhuis wieder ins Zimmer trat, stellte ihm der deutsche Forscher die Frage, wie er über das Exeriment der Bütschlischen Ölseifenschäume denke, das berufen zu sein schien, in das Dunkel des Lebensrätsels einiges Licht zu bringen.

»Bütschli vermochte die willkürliche Bewegung lebender Zellen an künstlichen Tropfen famos nachzuahmen,« versetzte der alte Arzt und ließ sich auf einen Stuhl nieder. »Das Exeriment hat gezeigt, daß solche Bewegungen leblosen Stoffes infolge einer vorhandenen Verschiedenheit in der Oberflächenspannung möglich sind.«

»Das spricht für meine mechanistische Theorie!« rief Rex. »Es ist danach durchaus wahrscheinlich, daß die Oberflächenspannung auch bei der Bewegung der lebenden Zellen, zum Beispiel bei den Amöben, der wirkende Faktor ist. Ein anderer Versuch beweist dies auch aufs deutlichste ...«

»Welcher?« frug Nieuwenhuis.

»Die Nachahmung der rollenden Bewegung der Amöben mit Hilfe von Chloroformtropfen auf einer schellacküberzogenen Glasplatte.«

»Dieser Versuch ist mir nicht bekannt,« entgegnete Nieuwenhuis.

»Für meine mechanistische Theorie spricht auch der Rhumblersche Versuch der Vakuolen- und Gehäusebildung an toten Öltropfen. Er beweist, daß Lebenserscheinungen solcher Art auf Adhäsionserscheinungen zurückzuführen sind, also rein mechanischen Ursprungs sind.« Rex redete sich jetzt in Eifer hinein und seine Gesten wurden immer lebhafter.

»Entwickeln Sie mir doch bitte einmal Ihre Theorie. Ich bin wirklich gespannt, wohinaus Sie steuern,« sagte Nieuwenhuis.

»Meine Theorie ist mit wenigen Strichen gekennzeichnet. Zunächst der Kardinalsatz, den ich ihr zugrunde lege. — Aller Stoff befindet sich in einem Zustand, der sich als Kraft äußert ...«

Nieuwenhuis horchte auf. Er fand diese materialistische Vorstellungsweise recht naiv.

»Die Vorstellung des mit Kraft begabten Stoffes führt naturgemäß dazu, das Leben auf Bewegungen zurückzuführen,« fuhr Rex fort. »Die rhythmischen Bewegungen der Ausdehnung und Zusammenziehung sind ein hervorragendes Charakteristikum des Lebens.«

»Das ist nicht anzuzweifeln,« warf Nieuwenhuis ein.

Des weiteren kam nun Rex darauf zu sprechen, durch welche äußerlichen mechanischen Ursachen diese Bewegungsformen zustande kommen und führte für die Ursache des Lebens in seiner einfachsten Weise die Eigenwärme des Erdplaneten und die ihr entgegenwirkende Bestrahlungswärme der Sonne an. Dann kam er auf die Urlebewesen zu sprechen und erging sich zum Schlusse seiner Ausführungen in Erörterungen über den Entwickelungsgang der Einzelwesen.

Nieuwenhuis fand das alles sehr scharfsinnig und hochinteressant, meinte aber, daß eine aufgestellte Theorie so lange eine nackte Hypothese bleibe, bis praktische Beweise dafür beschafft seien.

»Aber, Herr Doktor, auch Sie sind bis jetzt jeglichen Beweis für Ihre Theorie schuldig geblieben!« rief Rex hastig aus.

»Ich werde die Beweise aber noch erbringen. Ich werde Leben auf künstlichem Wege erzeugen und dann werde ich die Zweifler an meiner Theorie eines Besseren belehren.« Nieuwenhuis hatte sich allmählich auch in Eifer hineingesprochen und war nun mit dem herausgeplatzt, was er eigentlich nicht verraten wollte. Es ärgerte ihn, daß er so unvorsichtig gewesen und seine Pläne dem anderen mitgeteilt hatte.

»Leben wollen Sie künstlich erzeugen, Herr Doktor?« frug Rex erstaunt und verblüfft zugleich und sah den alten Herrn mit einem Blicke an, als wolle er sagen: Du bist wohl nicht ganz bei Verstand.

»Ein kühnes Unterfangen ... aber ich habe eine Idee, und es ist nicht ausgeschlossen, daß ich mein Ziel erreiche. Nun, werter Herr Kollege, Sie werden noch davon hören.«

Eine kleine Weile noch nahm das Gespräch seinen Fortgang, dann hielt es der deutsche Gelehrte an der Zeit seinen Besuch zu beenden. Er verabschiedete sich von Nieuwenhuis und verließ das Haus des Grüblers mit der Überzeugung, daß er seine Zeit bei einem Phantasten verbracht habe.

Der Frühling war nach einem langen und strengen Regiment des Winters ins Land gezogen. Auf den holländischen Fluren begann es zu grünen und sprossen. Die letzten Reste Schnee schmolzen in der warmen Maisonne, und die Lerchen jubilierten in sonnigen Höhen; alles Lebendige empfand mit innigem Behagen den Einzug des wonnigen Lenzes.

Nur einer, ein einziger unter den Menschen begrüßte den Frühling nicht. Er nahm von seinem Kommen kaum Notiz. Es war der vielbeschäftigte Nieuwenhuis, der seit Monden in seinem Hause hockte und über seine geheimnisvolle Tätigkeit die Außenwelt fast vergaß.

Frau Dorothee waltete noch nach wie vor ihres Amtes und schüttelte über ihres Herrn Tun und Treiben fortgesetzt den Kopf. Seitdem er sie einmal grob angefahren, als sie gefragt, warum er den Abend seines Lebens in so unausgesetzt angestrengter Tätigkeit verbringe und sich so wenig Ruhe gönne, hütete sie sich für die Folge, Fragen ähnlicher Art zu stellen.

Wer den alten Nieuwenhuis tagsüber hinter seinen Retorten und Instrumenten hocken sah, und eine blasse Ahnung von seinem Tun und Streben bekommen hatte, der mußte annehmen, daß der gelahrte Herr es dem Dr. Faust nachmachen wollte, daß er auf die künstliche Hervorbringung eines Menschleins, des vielberühmten Homonunculus, bedacht sei.

Doch unser moderner Doktor hatte mit dem Teufel keinen Pakt geschlossen, in seiner Retorte sollte kein Menschenembryo erstehen, nur ein Lebewesen in seiner einfachsten und niedrigsten Form suchte er aus toter Materie zu erschaffen.

Draußen in der Welt war es durch Rex bekannt geworden, welcher Dinge sich Nieuwenhuis vermaß, daß er Leben in der Retorte erzeugen wolle, um seiner Theorie von der Entstehung und dem Wesen des Lebens Geltung zu verschaffen.

Die Theologen und alle Gottgelahrten, denen die Seelsorge für die gläubige Menschheit oblag, mochten wohl zittern bei dem Gedanken, daß es dem ruchlosen Forscher in Leiden, der dem Schöpfer aller Dinge gewaltsam ins Handwerk pfusche, gelingen könne, Leben in irgendeiner Form künstlich zu erzeugen.

Doch die Zeit floß dahin, und kein Dr. Nieuwenhuis trat vor das Forum der Wissenschaft, um zu verkünden, daß er sein Ziel erreicht habe. Die Seelenhirten konnten also allmählich ihre Angst fallen lassen und lächelnd in die Zukunft schauen. Der furchtbare, gewaltige Augenblick würde wohl nie kommen.

In der guten Stadt Leiden kümmerte man sich wenig um das Tun des alten Narren, wie man Dr. Nieuwenhuis respektlos zu bezeichnen pflegte; es kam auch niemand mit ihm in Berührung, da er sorgfältig allen Umgang mied.

Der junge Meermann war der einzigste, welcher von Zeit zu Zeit bei ihm mit vorsprach und dem Nieuwenhuis gern einmal ein Plauderstündchen widmete. Meerman sen. grollte noch immer und hätte die geheimen Besuche seines Erstgeborenen und geschäftlichen Thronerben bei dem Narren in der Lakengracht sicherlich nicht gebilligt, wenn er davon gewußt hätte.

Meermann jun. verschwieg wohlweislich, daß er noch Sympathien für jenen besaß, er ließ daheim alle in dem Glauben, er sei mit der Zeit »vernünftig« geworden.

Eines Tages überbrachte Meermann jun. seinem väterlichen Freunde die Nachricht, daß er sich verlobt habe, und fügte leise hinzu, daß er seine Besuche jetzt wohl einstellen müsse.

Nieuwenhuis war darüber etwas verwundert, wurde aber bald aufgeklärt.

»Meine Braut, Fräulein Opzoomer, zählt zu Ihren Gegnern, Herr Doktor. Sie meint, Ihre Theorie schlüge eine furchtbare Bresche in allen Gottglauben und da ...«

»Und da Ihre Fräulein Braut eine gute Christin ist, so wird sie immer meine Gegnerin bleiben,« sagte Nieuwenhuis, ihm ins Wort fallend. »Sehen Sie, junger Mann, das ist das Los eines Naturforschers, der seine eigenen Wege zu gehen sucht. Gegner und Feinde in allen Lagern, selbst bei der holden Weiblichkeit.«

Der alte Doktor hatte die letzten Sätze mit einer gewissen Erbitterung gesprochen und sah nun nachdenklich vor sich hin.