RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Fotografie von Robert Heymann aus Band 1 der Originalausgabe.

Unschlagseite 4 der vier Originalausgaben.

Band 5 und 6 sind nie erschienen.

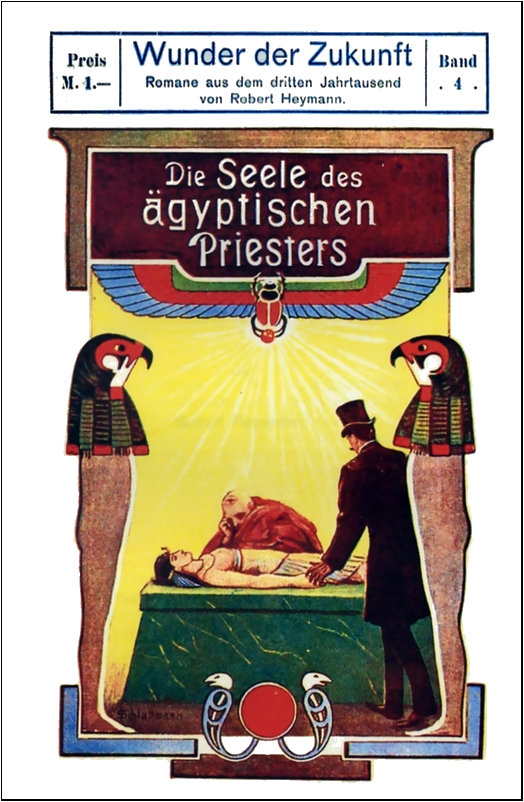

Umschlagseite 1 des Bandes 4 der Originalausgabe

mit einer Zeichnung von Julius Schlattmann.

Seite 1 (unpaginiert) des Bandes 4 der Originalausgabe.

Die moderne Zeit hat neben neuen ethischen und sozialen Werten eine eigene Art geistiger Tätigkeit geschaffen. Der Gedanke der im wirren Trubel der Tageskämpfe erstarkten Realisten findet keine Befriedigung mehr in stiller Muße sonntäglicher Familienlektüre. Der Geist fliegt mit der Zeit; und wie alle Ideen ihrer Verwirklichung vorauseilen, in der Technik, der Industrie, dem Handel und der Politik, so auch in der Literatur. Düstere Probleme sind aufgeworfen worden. Das Grauen kroch in die Illusionen mit der Aussicht ins Unfassbare und doch Geahnte. Wohin?, heißt die Losung der Generation, die prüfend den Blick in eine von goldenen Verheißungen klingende Zukunft richtet. Man spekuliert und sinnt und schmiedet Hypothesen...

N u n w o h l ; h i e r h a b t i h r e i n B u c h d e r Z u k u n f t !

Es war mir nicht darum zu tun, Jules Vernes unzeitgemäßer Epigone zu sein. Nicht ein neues Buch zu denen wollte ich legen, die in phantastischen, kokettierenden Sentenzen das Gruseln des Backfisches suchen.

E. A. P o e, d e r g r o ß e A m e ri k a n er, w a r m e i n Z i e l.

Die metaphysische Ahnung unserer Seele, ihre hellseherischen Hoffnungen und ihre Furcht, bizarre Launen nächtlich grauenvoller Träume, mathematisch sezierte Hypothesen riesenhafter Erwartungen — dies, das nur Empfundene, nie Versagte, Vorausgelebte wollte ich geben. Was Poe andeutete; was seine Zeit verlachte; was wir heute suchen; was wir wünschen und fürchten — hier lege ich es vor euch hin.

Doch keine Sorge. Ich wollte euch nicht mit wissenschaftlichem Witz langweilen. Wer nur zu lesen sucht, der lese. Wer aber hinüberträumen will in die funkelnde Zukunft, in jene Zeit der Erfüllung — oder der letzten Enttäuschung? — leuchtender Kulturen, in die letzte Dimension menschlich-göttlicher Spekulationen der unmöglichen Wahrscheinlichkeiten, der möge mir folgen auf dem Wege durch tausend Jahre. Eine lange Straße, doch ich hoffe, sie ermüdet nicht.

Der Verfasser

»Zu Hilfe!«, rief eine gellende Frauenstimme, aus der Angst, Entsetzen und Empörung zu gleicher Zeit klangen. »Helfen Sie mir, Herr Graf, retten Sie mich! — Ah, wie entsetzlich ist das!« Die Gesellschaftsdame der Gräfin von Wartenberg war auf die Knie niedergeglitten; vor ihr stand der junge Graf Cesare von Wartenberg. Er war betroffen einen Schritt zurückgetreten und sah mit verwunderten Augen auf das schöne Mädchen nieder. Die schwarze Schleppe hob sich düster von den hellen Ornamenten des Teppichs ab. Weich und schmiegsam glitten die Linien ihrer Formen an der Figur herab, die die Frische der Jugend mit der herben Keuschheit der Unschuld verband.

Graf Cesare beugte sich nieder und hob die halb Bewusstlose empor.

»Fassen Sie sich, Fräulein von Rohden! Was ist geschehen?«

Das junge Mädchen war aufgesprungen und raffte nun das Kleid fester um ihren Körper, als könne sie sich hinter der rauschenden Seide verbergen. Ihre weiße, schlanke Hand wies auf die gegenüberliegende Seite des Saales, wo zwei schwere, purpurleuchtende Portieren die Marmortreppen verbargen, die in den Lustgarten hinabführten.

»Dort — — dort!«, stieß das geängstigte Mädchen hervor, und als Graf Cesare mit festen Schritten auf den Vorhang zutrat, entfloh sie mit einem neuen Schrei des Entsetzens. Der elegante junge Mann, dessen charakteristische, kräftige und feine Züge an ein Gemälde Rembrandts erinnerten, ergriff die Portiere und schleuderte die beiden Flügel auseinander.

Doch nun war die Reihe an ihm, mit einem halb unterdrückten Ausruf zurückzutaumeln. Er holte tief Atem — dann hatte er seine Fassung wiedergefunden. Hoch aufgerichtet, den Ebenholzstock zur Abwehr und zum Angriff zugleich erhoben, stand er einer kleinen Gestalt gegenüber, deren abschreckende Hässlichkeit, deren furchtbare Beschaffenheit jeder Beschreibung spottete.

Es war ein kleiner, phantastisch gekleideter Mann. Die Rockschöße liefen in einer Linie mit den dürren Beinen, die in gelben Pantalons steckten, beinahe bis zu den Schuhen mit den großen silbernen Schnallen herab. Ein großes Ordenskreuz funkelte auf seiner Brust — — was aber war das bizarre Äußere seines Körpers gegen die Züge seines Gesichts, die keinem Menschen anzugehören schienen!

Die Farbe seiner Haut war wachsgelb; tiefe Rinnen zogen sich hindurch. Tausende von Falten und Runzeln verzerrten die Züge und ergänzten den schrecklichen Eindruck, den das stereotype Lächeln erweckte, das wie festgezaubert, wie versteinert über den schmalgezogenen, weißen Lippen lagerte.

Diese merkwürdige Erscheinung, die nichts als Schrecken hervorrief, schien kein Blut zu besitzen. Der schneeweiße Bart, der übrigens nur das Kinn, nicht aber Wangen und Oberlippe bedeckte, erhöhte noch den Eindruck des Abschreckenden. Der kahle Schädel aber hätte die Aufmerksamkeit weniger auf sich gezogen, wäre er nicht durch eine Abnormität ausgezeichnet gewesen, die alles Grauen, das die übrige Erscheinung bereits hervorgerufen hatte, in den Schatten stellte.

Zu beiden Seiten der fein geschwungenen, beinahe schönen Nase, lagen nämlich tote Felder von Haut und Fleisch. Man sah wohl zwei verwischte Linien, die schwachen Ansätze von Brauen — aber kein Auge erhellte die furchtbare Düsterkeit dieses Gesichtes, das in seiner tödlichen Starrheit nur durch das entsetzliche Lächeln Leben verriet.

Das einzige Auge, über das diese schreckliche Erscheinung verfügte, saß über der Stirn. Dort glitzerte und funkelte es, halb versteckt unter einer spärlichen Braue, die zu gleicher Zeit den ganzen Haarwuchs dieses kleinen Ungetüms bildete, mit solcher Tücke, dass Graf Cesare nicht imstande war, den Blick auszuhalten, der sich wie eine schneidende Spitze in seine Augen senkte. Er raffte seinen Mut zusammen, und während Entrüstung und Zorn seine Brauen zusammenzogen, stieß er hervor:

»Sie also sind es, Alessandro Mystimus! Führen Sie Ihre verderblichen Wege schon in die Paläste? Gehen Sie auf Raub aus? Fort von dieser Schwelle, wenn Sie nicht wollen, dass ich die Hunde auf Sie hetze!«

Diese drohende Anrede in Verbindung mit einer nicht misszuverstehenden Bewegung mochte vielleicht aus dem Munde dieses vornehmen jungen Mannes verwunderlich klingen.

Doch die Situation, der furchtbare Charakter dessen, dem diese Drohung galt, entschuldigte die impulsive Leidenschaftlichkeit des Kavaliers.

Alessandro Mystimus — das war das Schreckenswort Berlins seit undenklicher Zeit! Jedes Kind kannte diese abscheuliche, grauenerregende Erscheinung. Mit dem Namen des Besitzers jenes grauen Gebäudes an der Lüttichstraße schreckte man nicht nur die Kleinen, sondern beinahe noch mehr die Großen.

Alessandro Mystimus schien die Furcht nicht zu kennen. Sein Lächeln wurde noch intensiver. Er bewegte die fleischlosen Lippen, dass man die gelben, uralten Zähne sah, und sagte:

»Gemach! Gemach, Herr Graf! Was ist Euch plötzlich in den Sinn gefahren? Darf ein ehrlicher Spaziergänger nicht mehr den Park Eurer vornehm denkenden Mutter betreten, nachdem sie ihn doch für die Bevölkerung Berlins geöffnet hat?«

»Aber nicht für Gnomen, Ungeheuer, Bestien, wie Sie sind, Alessandro Mystimus!«, schrie der Graf, von Zorn überwältigt, gleichzeitig aber auch von einer unbestimmten Furcht gepackt, die er durch die Kraft der Energie niederzukämpfen versuchte.

»Ei, ei! Einen Gnom heißt Ihr mich? Eine Bestie? Warum, wenn ich Euch fragen darf, Herr Graf Cesare?«

»Sie fragen noch, Alessandro Mystimus? Wissen Sie nicht, welche Gerüchte in Berlin im Umlauf sind? Und was wollen Sie hier? Wie konnten Sie wagen, die Treppen zu erklimmen, die in die Gemächer unseres Hauses führen? Warum erschreckten Sie das junge Mädchen, das der Obhut meiner Mutter anvertraut ist? Denken Sie vielleicht, Alessandro Mystimus, ich sei zu jung, Sie zu durchschauen? Ganz Berlin weiß, dass Sie ein Mädchenhändler sind, einer jener herzlosen Elenden, die Seelen vergiften und mit den Körpern geraubter Frauen Schacher treiben!«

Das Lächeln wich nicht von den Lippen des also Verdächtigten. Nur sein Auge weitete sich fortgesetzt und zog sich wieder zusammen, so dass es noch grauenvoller schien in dieser Beweglichkeit, die auf bestimmten, außergewöhnlichen Fähigkeiten der Muskulatur beruhte.

»Ihr sprecht viel Unbedachtes, Graf Cesare«, erwiderte Mystimus mit einer Stimme, die verrostet, uralt klang. »Wie könnt Ihr so etwas sagen? Hat es schon jemanden gegeben, der mir ein solches Verbrechen bewies?«

»Das ist es ja eben«, erwiderte der junge Graf, mit dem Fuße stampfend. »Sie sind zu schlau, um sich fangen zu lassen! Einmal aber schlägt auch Ihre Stunde. Verlassen Sie sich darauf, Elender, der nur geboren wurde, um Schrecken und Entsetzen unter den Menschen zu verbreiten! Jedenfalls entfernen Sie sich, und zwar auf der Stelle! Und wenn Sie noch einmal wagen sollten, die Frauen unseres Hauses durch Ihre teuflische Erscheinung zu erschrecken und zu belästigen, dann, Alessandro Mystimus, sehen Sie sich vor! Es gibt noch Mittel, Gelichter Ihres Schlages unschädlich zu machen!«

Alessandro Mystimus bewegte die spitzen Schultern hin und her; das sah aus, als ob ein unterdrücktes Lachen seinen Körper schüttelte.

»Ei, sieh an! Ihr droht mir? Das junge Mädchen, das sich einen kleinen Nervenschock geholt hat, weil ich unbedacht die Portiere etwas öffnete, ist wohl Euer Liebchen, he?«

Diese mit monotoner Stimme hervorgebrachte Beleidigung empörte den jungen Grafen umso mehr, als sie ihn im Innersten verletzte; denn er hatte durch eine ausgezeichnete Erziehung gelernt, die Ehre der Frauen höher zu schätzen als alles andere.

Er stürzte sich also mit einer wütenden Gebärde auf den Elenden, und als dieser noch nicht zurückwich, hob er den Stock zum Schlage und ließ ihn mit voller Wucht auf dieses menschliche Monstrum niederfallen.

Doch gleich als ob sich dieser abscheuliche Körper in Luft aufgelöst habe, so fuhr der Stock ins Leere. Alessandro Mystimus aber zog einen kleinen, goldglänzenden Stab hervor und berührte damit nur leicht des Grafen rechten Arm. Augenblicklich ließ dieser mit einem gurgelnden Schmerzensschrei seine Waffe fallen und stürzte zur Erde, während Alessandro Mystimus, die eckigen Schultern hin und her wiegend, als habe ihn ein Lachkrampf befallen, sich entfernte.

Unten blieb er noch einmal stehen und blickte hinauf. Graf Cesare hatte sich wieder erhoben und sah seinem Feinde nach; bleiche Furcht war über den sonst Kühnen gekommen und hinderte ihn, die Dienerschaft zu Hilfe zu rufen.

Dieses schreckliche Lächeln des Alessandro Mystimus rief einen Zustand der Raserei bei ihm hervor. Der Gnom wandte sich endlich zum Gehen, hob aber drohend unter der grauen Brüsseler Spitzenmanschette die Faust und rief mit jener schrecklichen Stimme, die aus weiter Ferne zu kommen schien, hinauf:

»Wir sprechen uns noch, Graf Cesare! Wir sprechen uns noch!« Dann verlor er sich im Dunkel des Parkes.

Auf den Schmerzensruf hin, den Graf Cesare ausgestoßen, als der goldglänzende Stab des Alessandro Mystimus ihn berührt hatte, war Professor Grodenus, der Arzt des Hauses, herbeigeeilt. Der Graf erblickte ihn, als er sich umwandte.

»Haben Sie den Elenden gesehen, Professor?«, fragte er tonlos.

Der Angeredete nickte.

»Ich sah eben, wie er sich entfernte, denn der Spiegel warf sein Bild zurück; Sie müssen versuchen, einer weiteren Begegnung mit ihm aus dem Weg zu gehen, Herr Graf. Es ist nicht gut, mit ihm in Berührung zu kommen, denn er verfügt über Kräfte, gegen die selbst unsere vorgeschrittene Wissenschaft nicht aufkommt. Seit Jahrzehnten, soweit ich mich zurückerinnere, beobachtet ihn die Polizei und wartet nur auf den Moment, seinem Treiben, das niemand näher kennt und das zu den schrecklichsten Gerüchten Anlass gibt, ein Ende zu machen. Allein er bietet den Behörden keine Handhabe, und Sie wissen, Herr Graf, seit wir das Jahr 2204 schreiben, ist unsere Rechtspflege so ausgebaut, dass der Gerechte sich wohl in größter Sicherheit wiegen kann, dass leider aber auch die Ungerechten zu viel Schutz in den nur nach Tatsachen wägenden Gesetzen finden.«

»Aber wir sind doch so weit gekommen, Professor, dass wir nicht mehr berechtigt sind, an Zauberei zu glauben!«, rief Graf Cesare. »Sie sagen, die Wissenschaft hält nicht Schritt mit den Kenntnissen dieses Elenden; worin gipfeln denn seine Fähigkeiten?«

»In ihm selbst, Herr Graf, vor allen Dingen darin, dass er die Geheimnisse der Natur sich bereits weit mehr zunutze gemacht hat, als es die Wissenschaft bis jetzt vermochte.«

Die beiden Männer waren die Treppe hinabgeschritten und lustwandelten in dem weitläufigen Park, dessen Baumkronen natürliche Galerien bildeten, unter denen sie dahinschlenderten.

»Was war das für eine unheimliche Kraft, die mich zu Boden schleuderte, ehe es mir möglich wurde, ihn zu berühren?«, fragte der junge Graf gedankenvoll. »Gibt es keine Abwehr dagegen?«

Professor Grodenus lächelte.

»Freilich, Herr Graf! Gummihandschuhe!«

»Wie?«

»Sie ließen sich nur durch die verblüffenden Nebenumstände verwirren, Herr Graf, wenn Sie in diesem gelben Stab, mit dem Mystimus Sie berührte, vielleicht einen Zauberstab vermuteten. Sie wissen, dass wir Menschen alle eine bestimmte Quantität von Elektrizität in unserem Körper aufgespeichert haben. Alessandro Mystimus ist auch in diesem Punkt ein Phänomen. Der Gehalt seines Körpers an Elektrizität scheint außergewöhnlich zu sein, und er benutzt einen Kupferstab, durch dessen Leitung er bei nahezu unmenschlich gesteigerter Energie die vorhandene Elektrizität auf den überspringen lässt, den er auf diese Weise treffen will. Das ist kein sonderlich seltsames Experiment, Herr Graf, und es ist nicht unmöglich, dass in späteren Jahrhunderten gerade die vermehrte Elektrizität in den menschlichen Körpern eine Angriffs- und Verteidigungswaffe werden wird.«

»Aber dieses Auge!«, rief Graf Cesare. »Kann das ein menschliches Wesen sein, ein Individuum, das derart missgestaltet ist? Hat man je etwas Ähnliches gesehen?«

»Die fürchterliche Erscheinung des Alessandro Mystimus hat längst die Wissenschaft beschäftigt, Herr Graf«, entgegnete der Arzt. »Dieser Einäugige stellt aber in dieser Beziehung gleichwohl nichts dar, das nicht schon da gewesen wäre. Für unsere Zeit allerdings ist er ein Phänomen, für die Wissenschaft aber ist er nur eine Rückbildung, denn die ersten Lebewesen, Herr Graf, waren sämtlich Einäuger. Welch merkwürdige und verwirrende Kreuzungen unter den Vorfahren dieses geheimnisvollen Menschen vorgekommen sein mögen, entzieht sich unserer Beobachtung, denn obgleich Alessandro Mystimus, so lange ich mich erinnere, schon in Berlin lebt, gibt es doch niemanden, der seine Vergangenheit kennt. Vielleicht tragen seine ungezählten Millionen, die er besitzt, dazu bei, den Schleier, den er über sein Leben gebreitet hat, unzerreißbar zu gestalten.«

»Und Sie sagen, Professor, dass dieses Auge nichts Unnatürliches in der Naturgeschichte darstellt?«

»So behaupte ich. Wir kennen heute, nach ungezählten Experimenten, das Geheimnis der Zirbeldrüse, eines haselnussgroßen Gebildes in unserem Gehirn, dessen Ähnlichkeit mit dem Zapfen einer Zirbelkiefer dem Organ den absonderlichen Namen verschafft hat. Vor einigen Jahrhunderten, Herr Graf, war man sich ja trotz der vorgeschrittenen Wissenschaft noch nicht einmal über die Bedeutung der Milz und der Schilddrüse vollständig im Klaren. Zu damaliger Zeit gab es sogar Gelehrte, die in die Zirbeldrüse den Sitz der Seele verlegt haben. Erst ziemlich spät, zu Ende des neunzehnten Jahrhunderts, erkannte man in diesem Organ ein rudimentäres Auge.

Wir haben nun in neuerer Zeit festgestellt, dass wir es mit einem Scheitelauge zu tun haben, mit dem rückgebildeten Rest eines ehemals echten Auges.

Zum Beispiel hatten die ausgestorbenen Ichtyosauren und Plesiosauren ausgeprägt große Scheitellöcher, sodass anzunehmen ist, dass auch diese gewaltigen Tiere Einäuger gewesen sind. Jedenfalls gab es in den Urzeiten viele Individuen, die an Stelle des heutigen Augenpaares ein Auge über der Stirn hatten, und mit solch einem rückgebildeten Organ ist dieser phänomenale Alessandro Mystimus ausgestattet.«

Graf Wartenberg schüttelte sich.

»So einfach und natürlich auch Ihre Erklärungen klingen mögen, Professor, es bleiben noch genug unerklärliche Dinge übrig, um die Person dieses fabelhaften Menschen mit einem düsteren Schimmer von Grauen und Entsetzen zu umgeben.«

Die beiden Spaziergänger waren wieder vor dem großen Portal des Lustschlosses angekommen. Graf Cesare drückte auf eine elektrische Klingel und befahl dem herbeieilenden Kammerdiener, seinen Flieger in Bereitschaft zu setzen.

Die Luftschifffahrt hatte enorme Fortschritte gemacht. Sie stand wohl zu damaliger Zeit in ihrer höchsten Blüte, und die Eroberung der Luft war eine schon vollzogene Tatsache. Tausende von riesigen Luftschiffen, die größtenteils für den Personenverkehr eingerichtet waren, bevölkerten die Atmosphäre, und zwischen sie hindurch bewegten sich mit fabelhafter Geschwindigkeit und Eleganz die »Flieger«, welche fast ausschließlich Privatzwecken dienten und die Rolle der Automobile und Equipagen früherer Zeiten übernommen hatten. Der Flieger des Grafen Cesare Wartenberg bestand aus einem eleganten Coupé, das verschließbar war. Vor dem geschlossenen Kasten bewegte sich blitzschnell eine große Luftschraube; zu beiden Seiten waren die riesigen Flügel angebracht, während hinter dem Flieger auf einem Rücksitz der Chauffeur saß, der den Motor regulierte und die Lenkung besorgte

»In den Palast der Prinzessin Elisabeth!«, befahl der junge Graf und bestieg seinen Aeroplan. Augenblicklich erhob sich der Flieger wie ein großer, eleganter Vogel, beschrieb einige graziöse Kreise, um ohne Gefährdung über den Riesenpalast und den Park wegzukommen, und flog dann mit mäßiger Geschwindigkeit, die den Insassen des Coupés die Annehmlichkeit dieser Art von Bewegung voll empfinden ließ, dem ehemaligen Tiergarten entgegen. Berlin hatte sich in den letzten Jahrhunderten fabelhaft verändert. Zu den neuesten Errungenschaften des dritten Jahrtausends aber gehörten die Luftpaläste, deren Herstellung allerdings ungeheure Summen erforderte, sodass nur die vornehmsten und reichsten Leute des Landes imstande waren, sich solche Gebäude schaffen zu lassen.

Die Luftschlösser, die Träume einer Menschheit, deren Asche längst in alle Winde verweht ist, waren Tatsache geworden.

Je näher der Flieger zu seinem Ziele kam, desto größer wurde ein geheimnisvolles Gebäude, das erst als dunkler Punkt sich von dem stahlgrauen Himmel abgehoben hatte. Es war der Palast der Prinzessin Elisabeth, ein wundervolles Luftschloss mit schwebenden Galerien und hängenden Gärten, dessen Fundamente durch Riesenballons getragen wurden.

Dieses Schloss, das in den Wolken zu schweben und im Himmel verankert zu sein schien, war das Wundervollste, was die menschliche Phantasie jemals hatte ersinnen können.

Der Flieger des Grafen Cesare glitt in eine riesige Vorhalle hinein, wo er Raum genug fand, sich auszubreiten und, in den Lüften schwebend, Halt zu machen. Graf Cesare bestieg eine im Äther hängende Treppe aus Bambusstäben und eilte die Stufen empor. Das Herz klopfte rascher in dieser Höhe. Exotische Blumen zierten die Teppiche. In einem künstlich erwärmten Garten, dessen Schlingpflanzen teilweise hundert Meter tief in den Äther hinabglitten, erwartete Prinzessin Elisabeth den Geliebten.

Sie war durch eine Seitenlinie mit dem regierenden Hause verwandt. Die vornehme Abstammung des Grafen aber machte diesen ihr ebenbürtig; die eheliche Verbindung der Prinzessin mit dem Grafen stand daher nahe bevor.

Man konnte sich kein schöneres, vornehmeres Paar denken als dieses. Die Prinzessin eilte dem Geliebten entgegen, schlang die weißen Arme um seinen Hals und presste ihre Lippen auf die seinen, nachdem die leichten Flügeltüren sich unhörbar hinter dem abtretenden Diener geschlossen hatten.

»Endlich kommst du!«, flüsterte sie, während ihre glänzenden, tiefschwarzen Augen leuchtend an seinem Antlitz hingen. »Ich habe dich schon vor einer Stunde erwartet.«

»Die Liebe macht ungeduldig«, entgegnete er lächelnd, »aber ich will gern um Verzeihung bitten, denn nichts ist schöner als dein Lächeln, das die Sonne neidisch machen könnte.«

Er beugte sich zu ihr nieder; wahrlich, so überschwänglich Verliebte auch zu sprechen vermögen — lügt doch nichts so sehr wie die Liebe — so konnte doch Graf Cesare selbst mit den bewunderndsten Worten der Wahrheit lange nicht nahe kommen. Prinzessin Elisabeth schien das letzte Glied einer Kette von Vornehmheit, Schönheit, Luxus und Pflege zu sein. Sie war nicht groß, erschien aber majestätisch durch den harmonischen Körperbau, durch den graziösen Schritt ihrer kleinen Füße. Ihre Hände waren wie Nebelgebilde, die Arme von vollendeter Rundung. weiß leuchtend, die Büste ohne Fülle, aber das Ebenmaß der Linien und Formen ergänzend. Die korallenroten Lippen belebten die blassen, zarten Wangen, und immer wieder musste der bewundernde Blick von den tiefschwarzen Augen zu dem märchenhaft goldblond schimmernden Haare hinauf und wieder zurückgleiten, so stark war der Kontrast und so vollendet doch die Auflösung der Dissonanzen in die wundervollste Harmonie.

Der Graf hatte sich mit der Geliebten unter den Schutz einer marmornen Liebesgöttin zurückgezogen, deren weißer, steinerner Leib aus dem Grün von Palmen und den durcheinandergleitenden Farben der Orchideen schimmerte. Die Liebenden besprachen die Zukunft, plauderten über ihre Hoffnungen, über die Einrichtung des Palastes, der für sie am Strande des Mittelmeeres eben gebaut wurde, über tausenderlei, für das selbst der Dichter keine Worte finden würde, — als plötzlich eine seltsame Unruhe sich der jungen Dame bemächtigte.

Erst fiel dem Grafen nur der Wechsel ihrer Gesichtsfarbe auf. Sie wurde bald rot, bald blass; es war, als fließe das Blut bald hastig, bald stockend durch ihre Adern. Auf die besorgten Fragen des Grafen gab sie ausweichende Antworten. Bald presste sie die zarten Hände gegen das Herz, als fühle sie Schmerzen, als suchte sie das Blut zurückzudrängen, bald nahm ihr Blick einen seltsam verlorenen Ausdruck an und die Pupillen glitten pfeilschnell hin und her.

Graf Cesare, verletzt durch ihre seltsame Gemütsverfassung, erhob sich endlich, beugte sich über die schlanke Hand, zog sie sekundenlang an seine Lippen und sagte:

»Ich werde dich verlassen, Elisabeth. Mir scheint, du bist müde und wünschst dich zurückzuziehen. Die Dämmerung bricht herein, es ist Zeit, dass ich nach Hause zurückkehre.«

Sie nickte, ohne ein Wort zu erwidern. Ihre Hand, die seine Lippen berührten, war kalt wie die einer Toten.

»Was fehlt dir, Elisabeth? Du bist seltsam verändert! Hast du ein Leid, das du mir verbirgst?«, fragte Graf Cesare besorgt.

»Nichts! Es ist nichts!«, flüsterte sie. »Ich könnte es dir nicht sagen, was in mir vorgeht, auch wenn ich mir Mühe geben würde, es in Worte zu kleiden!«

Noch hielt er ihre Hände fest, da riss sie sich plötzlich los und rief:

»Ja, ja ich komme — ich komme!«, und wie ein gehetztes Wild, so, wie Graf Cesare sie nie gesehen, eilte sie durch die teppichbelegten Gänge in ihre Gemächer fort, während er betroffen, von einer unbestimmten Furcht erfasst, zurückblieb.

Was war das?

Wem hatte das gegolten: Ich komme?

Heimlich stieg die Eifersucht in Graf Cesares Brust auf und kroch würgend durch seine Kehle. Er verließ den Palast, während die schwarzen Diener sich bis zur Erde verneigten, bestieg seinen Flieger und befahl dem Chauffeur, in der Nähe des Palais zu kreuzen.

Die Dämmerung verdunkelte sich mehr und mehr. Wie ein ungeheurer Schleier senkte sich die Nacht vom Himmel hernieder und hüllte die Atmosphäre in Finsternis.

Das Luftschloss mit seinen Hunderten von elektrischen Lichtern lag leblos in der Dunkelheit, während — gleich einer riesigen Fledermaus — der Flieger des Grafen es umkreiste. Da öffnete sich plötzlich das große Portal der Einfahrt, und wie ein geheimnisvoller Vogel schwang sich ein Flieger, dessen Wappen, von Glühlampen durchleuchtet, das Coupé des vornehmen Hauses anzeigte, durch die Nacht. Graf Cesare kannte es.

Es war das Coupé der Prinzessin Elisabeth.

»Halten Sie sich an den Flieger der Prinzessin!«, befahl der Graf dem Chauffeur. Dieser verlangsamte den Motor, sodass das Geräusch auf ein Minimum reduziert wurde, und mit langsamen, majestätischen, aber wuchtigen Flügelschlägen glitt der Flieger des Grafen Cesare hinter dem Coupé der Prinzessin her.

Dieses jagte über den Schlesischen Busch hinweg. Das ehemalige Rummelsburg und Friedrichsfelde, jetzt vornehme Berliner Straßen, schimmerten von unten herauf. Rückwärts zog sich die Spree wie ein blaues Band, glitzernd von den elektrischen Lichtwellen, dahin. Der Flieger wandte sich nach Norden und glitt langsam über der ehemaligen Jungfernheide dahin, wo die letzten Berliner Straßen lagen, Häuser, die noch aus der Zeit des zweiten Jahrtausends stammten, zur Erde nieder.

Hierher drangen die elektrischen Lichter der Stadt nur spärlich. Hier herrschte jene Dunkelheit, die im dritten Jahrtausend doppelt unheimlich empfunden wurde, weil die Augen und die Sehnerven der Menschen an überquellendes Licht gewöhnt waren und mit der Vorstellung des Dunkels die Geheimnisse des Lasters und des Verbrechens zu verbinden pflegten.

Auch Graf Cesare konnte sich eines unangenehmen Gefühls nicht erwehren, als der Flieger der Prinzessin sich plötzlich in die Schatten der Nacht niederließ. Etwa zwanzig Meter entfernt senkte sich auch das Coupé des Grafen zur Erde, und er folgte nun der dicht verhüllten Gestalt, die flüchtigen Fußes die ehemalige Seestraße entlang eilte und dann in eine dunkle Gasse einbog, wo die Lüttichstraße sich dahinzog.

Graf Cesare hatte in der Eile, mit der er den Schritten der Prinzessin gefolgt war, nicht darauf geachtet, dass er sich in einem Viertel befand, das von ganz Berlin gemieden wurde. Es war die sogenannte Totenstadt — ein Häusergeviert, das in der Tat den Eindruck der Vergangenheit und des Todes auf jeden machte, der nur von oben herab, vom sicheren Sitz des Fliegers aus, einen Blick hineinwarf.

War doch hier, im Viertel der tiefsten Armut Berlins, trotz aller Vorsichtsmaßregeln vor sechzig Jahren eine Seuche ausgebrochen, die auch die medizinische Wissenschaft nicht hatte erklären können und der Hunderte und Tausende in Stunden zum Opfer gefallen waren.

Wohl war es gelungen, das vornehme Berlin vor dem Überhandnehmen der Seuche zu schützen, aber jenes Viertel starb aus, verödete bis auf den letzten Menschen, der der tückischen Krankheit zum Opfer fiel, und nur ein einziger blieb am Leben, einer, der auch jetzt noch das alte Haus mit dem großen, drohenden Torbogen und den grauen Mauern bewohnte:

Alessandro Mystimus.

Mit Schaudern bemerkte Graf Cesare, dass die Prinzessin, ohne auch nur einen Augenblick zu zaudern, ohne einen Blick der Orientierung um sich zu werfen, auf dieses Haus zuschritt, dessen breiter, drohender Schatten die Straße füllte.

Woher kannte sie dieses Viertel? Wie konnte es möglich sein, dass sie mit solcher Sicherheit das schreckliche graue Gebäude fand?

Jetzt trat sie in den Torbogen und zog die alte Klingel. Graf Cesare war noch etwa zehn Meter von ihr entfernt. Er beschleunigte seine Schritte; ja, er stürzte, von fieberhafter Angst erfasst, auf den Torbogen zu, um die Prinzessin, deren weißer Mantel sich als klare Silhouette von dem dunklen Hintergrunde abhob, aus den Schatten zu reißen, die schon ihre Fangarme nach ihr ausstreckten —, doch als er keuchend an dem großen Torbogen ankam, dessen Mittelpunkt ein eiserner Löwenkopf bildete, da war die Prinzessin bereits verschwunden, und Graf Cesare rieb sich die Augen, unklar, ob das nicht alles ein Traum war.

Die Prinzessin Elisabeth bei Alessandro Mystimus!

Der Graf, entschlossen, dieses dunkle Geheimnis zu lösen, griff nach dem Revolver, der mit Sprengkugeln geladen war, und schlug mit gewaltiger Faust gegen die Tür. Aber das schwere eichene Tor gab kaum einen Klang. Cesare warf sich auf die Klingel und zerriss sie fast — aber kein Ton wurde hörbar. Die Glocke schien ihre Kraft verloren zu haben oder ausgeschaltet zu sein — und doch fühlte Graf Cesare, dass ein abscheuliches, furchtbares Auge ihn beobachtete, und als er sich mit verzweifelter Kraft gegen die Tür stemmte, drang ein heiseres, rostiges Lachen an sein Ohr, ein Lachen, das er schon einmal gehört hatte. Er trat zurück, starrte mit fiebernden Augen das breite Gebäude an — da gellte ein langgezogener Schrei durch die Nacht, ein Schrei, der sein Blut zum Stocken brachte, der seinen Herzschlag hemmte — ein Schrei wahnsinnigen Entsetzen, sodass der Lauscher, dessen Nerven sich aufbäumten, als seien sie von Skorpionen gepeitscht, sich von Neuem gegen das Tor warf, die Finger in das Holz krallte und mit den Zähnen sich in das eiserne Löwenhaupt verbiss.

Aber was nützte seine ohnmächtige Wut?

Nichts regte sich.

Da stürzte Graf Cesare davon, rannte zu seinem Flieger und befahl dem Chauffeur, mit äußerster Motorkraft zur Polizeizentrale zu fliegen. Fünf Minuten später senkte sich der Riesenvogel vor dem Gebäude nieder.

Ein paar Worte des Grafen genügten, um das Polizeischiff mit einem Leutnant, einem Inspektor, zwei Sergeanten und fünf Polizisten zu bemannen.

In rasendem Fluge erreichte es die Totenvorstadt; ehe eine Viertelstunde um war, näherten sich die Beamten lärmend dem großen Hause des Alessandro Mystimus.

Zuerst blieben die zornigen Befehle des Polizeileutnants ungehört. Endlich klirrte zu Häupten der Männer ein Fenster, und ein flackerndes, bläuliches Licht, das unruhig auf der Kerze hin und her tanzte, erschien als das erste Lebenszeichen. Unter diesem Lichte legte sich ein abscheulicher, zottiger Tierkopf, dessen Umrisse noch niemand erkennen konnte, zum Fenster heraus. Er fragte etwas in einer Sprache, die niemand verstand, aber man begriff, dass er nach dem Begehr der nächtlichen Störenfriede forschte.

»Öffne auf der Stelle!«, befahl der Polizeileutnant, »oder ich lasse die Tür in Trümmer schießen! Vorwärts, ich warte keine Minute mehr!«

Das Flämmchen huschte zurück.

»Nur ruhig, kleine tanzende Seele!«, hörte Graf Cesare die rostige Stimme des Alessandro Mystimus sprechen. Offenbar galten diese Worte dem magischen blauen Licht über der Kerze.

»Haben Sie es gehört, meine Herren?«, schrie der junge Graf. »Er hält die unglücklichen Seelen der Menschen, die seinen Verbrechen zum Opfer gefallen sind, gefangen!«

»Beruhigen Sie sich, Herr Graf«, entgegnete der Polizeileutnant. »Das ist doch Unsinn, was Sie da sagen!«

Aber Graf Cesare ließ sich nicht mehr davon abbringen, dass dieses Haus furchtbare Geheimnisse bergen müsste.

Endlich hörte man schlürfende Schritte, und jemand öffnete die Tür. In dem grellen Licht der elektrischen Lampen, welche die Polizisten aufflammen ließen, sahen sich die Männer einer Gestalt gegenüber, die noch weit kleiner war als Alessandro Mystimus, aber an Grauenhaftigkeit nicht hinter jenem zurückstand. Was war das für ein schreckliches Gebilde mit dem Kopf eines Tieres und eines Menschen zugleich, teils Eule, teils Löwe, teils Kind, mit den weißen Schultern eines Mädchens und dem behaarten Körper eines Wolfes, mit schwerfälligen Füßen und schneeweißen Frauenhänden?

Der Polizeileutnant schüttelte sich. Die Beamten sahen einander an mit bleichen Gesichtern; nur Graf Cesare, angestachelt durch den wahnwitzigen Schrei, der immer noch in seinen Ohren gellte und nicht mehr aus seinem Gehirn wich, drängte vorwärts. Er sah ein purpurnes Licht hinter einer großen, blinden Scheibe.

»Dorthin, meine Herren!«, rief er. »Dort sitzt der Verbrecher bei der Arbeit!«

Unter seiner Führung eilten die Beamten einen Gang hindurch. Plötzlich, als sie über eine große, runde, silbern leuchtende Platte sprangen, schossen wirbelnde Funken empor, bald blau, bald rot, gelb und grün, phosphorartig leuchtend und blitzend, und hüllten die Polizisten ein, versengten ihre Kleider, fügten ihnen Brandwunden zu und schleuderten sie zurück, dass sie schon Miene machten, zu entfliehen; aber der Graf kam auf die Idee, seinen Gummimantel auf die Fläche zu werfen und darüber zu springen.

Augenblicklich erlosch der Spuk, und die Männer eilten vorwärts. Graf Cesare stieß eine alte Flügeltür auf, die mit kostbaren Schnitzereien verziert war, und hielt den Revolver schussbereit in die blendende, feuerfarbige Helle hinein.

Zwei Dinge sah er:

Alessandro Mystimus, der auf einem geschnitzten Sessel saß, und daneben eine Eule. Der zweite Blick des unglücklichen jungen Mannes aber fiel auf eine langgezogene Glasplatte von silbernem Schimmer: Auf ihr lag hüllenlos in leuchtender Schönheit die Prinzessin Elisabeth, ausgestreckt wie im Todesschlaf, die Lippen halb geöffnet wie im letzten Schrei.

Mit offenen Augen sah sie dem Geliebten entgegen. Ihre Pupillen schienen zu sprechen, nein, zu schreien, gellend um Hilfe zu rufen, sie schienen förmlich zu brennen unter der Qual unbeschreiblichen Schmerzes — in diesem Moment drehte sich Alessandro Mystimus um und wandte sein abscheuliches Auge auf die hereinstürzenden Männer, während seine kleinen Hände einen magischen Kreis in der Luft beschrieben.

»Was wollen Sie von mir?«, fragte er. »Mit welchem Rechte stören Sie die Ruhe eines Bürgers? Kennen Sie die Gesetze nicht, meine Herren? Sie befinden sich in einem einfachen, dunkel getäfelten Wohnzimmer: Sie sehen nichts als das friedliche Licht der Lampe, die die einzelnen Gegenstände der Einrichtung düster beleuchtet. Sie sehen mich — das ist aber auch alles, was Ihnen klar ist.«

Der Polizeileutnant griff grüßend an den Helm. Graf Cesare aber brüllte: »Er lügt! Sehen Sie denn nicht, meine Herren, dass er lügt? Da — — da — —«

Aber der Arm des Grafen sank kraftlos herab. Hatte ihn eine Vision genarrt? War er wahnsinnig? Das, was er vorher gesehen, war verschwunden. Er sah nichts als ein dunkel getöntes Eichenzimmer. An der Decke hing eine Lampe und bestrahlte friedlich den Raum.

Alessandro Mystimus aber trug einen schwarzen Gehrock und stand lächelnd vor den Männern. Und hinter ihm stand auf dem Tisch ein großer, kreisrunder Kristallspiegel. Graf Cesare starrte hinein und erblickte sich und die übrigen in dieser glänzenden Fläche, und da sah er, dass sie alle zusammen die Augen geschlossen hatten.

»Aber das ist ja alles Wahnsinn!«, murmelte er vor sich hin.

Er sah seine Begleiter an; sie blickten alle ruhig darein und hatten die Augen offen.

»Entschuldigen Sie, Herr Mystimus, wenn wir so unvermutet bei Ihnen eingedrungen sind«, sagte der Polizeileutnant. »Ich sehe selbst, dass alles, was man über Sie verbreitet, nichts enthält als vage Vermutungen und hässliche Verleumdungen.

Gleichwohl gebietet mir die Pflicht und die Rücksicht auf die Wünsche des Herrn Grafen Wartenberg, Ihre ganze Wohnung zu besichtigen; ich bitte Sie daher, uns durch die Räume zu führen.«

Alessandro Mystimus lächelte.

Wie Graf Cesare dieses Lächeln hasste!

Und Alessandro Mystimus öffnete eine Tür nach der andern und sagte:

»Hier, meine Herren, sehen Sie mein Schlafzimmer, das ich, einer bizarren Laune folgend, ganz und gar im RokokoStil eingerichtet habe. Die Tapeten sind allerdings schon sehr alt und teilweise gebrochen.«

Graf Cesares Blick haftete plötzlich an der Wand. Dort hing in großem, goldenen Rahmen ein ovales Bild. Es stellte ein wunderschönes Mädchen dar. Die Wangen waren totenblass, die Augen groß, von phantastischen Träumen erfüllt, die Lippen halb geöffnet.

»Aber das ist ja die Prinzessin Elisabeth!«, schrie Cesare auf und wollte sich auf das Bild stürzen, doch die Beamten hielten ihn zurück.

»Es ist ja nur ein Bild!«, sagte der Polizeileutnant.

»Nein! Sie lebt doch!«, schrie der Graf von Neuem, aber ein Blick des Alessandro Mystimus brachte ihn zum Schweigen.

»Es ist wirklich nur ein Bild«, sagte jener mit Nachdruck. »Die Prinzessin Elisabeth ist sehr beliebt. Ich habe darum ihr Bild in mein Schlafzimmer gehängt.«

Und sie schritten weiter.

»Dort erblicken Sie mein Studierzimmer, alter RenaissanceStil. Der geschnitzte Eichenschrank in der rechten Ecke stammt aus dem Vatikan und wurde von Papst Alexander VI. benutzt.«

Und so ging es weiter — durch zwölf Zimmer hindurch, und jedes war anders als das vorhergehende. Graf Cesare schlug sich mit der Faust an die Stirn, denn er fühlte und merkte ganz deutlich, dass weder er noch seine Begleiter sich von der Stelle entfernten, dass sie immer auf dem gleichen Punkte standen, während es ihm zu gleicher Zeit war, als schritte er wirklich durch alle diese Zimmer und nehme sie in Augenschein.

Der Polizeileutnant machte eine Bewegung, griff an den Helm, grüßte und sagte:

»Ich habe nun alles gesehen, Herr Mystimus. Ich habe mich überzeugt, dass nicht der geringste Anlass gegeben ist, Sie in irgendeiner Weise zu verdächtigen. Graf Wartenberg war jedenfalls das Opfer einer Halluzination, als er behauptete, die Prinzessin — doch nein, es ist zu unsinnig, um es noch einmal zu wiederholen.«

Damit verließ der Beamte das geheimnisvolle Gebäude und entfernte sich kopfschüttelnd. Graf Wartenberg war der letzte, der hinausging. Als er sich umdrehte, sah er noch einmal in die fürchterliche Fratze des Alessandro Mystimus. Dieser lächelte wieder und sagte leise:

»Wir sehen uns wieder, Herr Graf, he, he, wir sehen uns wieder!«

Dann stand Graf Wartenberg draußen in der finsteren Straße und tastete sich an den Wänden der alten Häuser entlang bis zu der Stelle, wo sein Flieger lag.

Halbtot, erschöpft, unfähig, ein Glied zu rühren, sank er in den Sitz des Coupés, während der Flieger ihn mit unheimlicher Schnelligkeit der Totenstadt entführte und zu seinem Palais zurückbrachte.

Dort warf sich der Graf angekleidet auf sein Lager und fiel augenblicklich in einen tiefen Schlaf.

Kaum hatten die nächtlichen Besucher die Wohnung des Alessandro Mystimus verlassen, da wandte sich dieser mit einem beredten Blick dem Groom zu, jener merkwürdigen Gestalt, die nicht zu beschreiben gewesen wäre.

Die herabgedrehten Lichter flammten wieder auf, und alles war genau so, wie Graf Cesare es bei seinem Eintritt sofort gesehen hatte. Auf der großen Glasplatte, die der Graf zuerst erblickte, lag der Körper der Prinzessin. Er schien leblos zu sein, bis Alessandro Mystimus einige Male mit der Hand über ihre Stirn strich. Da erhob sie sich mühsam und schritt auf Alessandro Mystimus zu. Dieser maß die Linien ihres Körpers mit einem Blick, in dem sich furchtbare Leidenschaften spiegelten, dann sagte er:

»Du bist nun ganz gefügig, nicht wahr? Du wirst mir gehorchen und nie mehr wagen, dich gegen meinen Willen aufzulehnen! Und du liebst nur einen Menschen auf Erden, und dieser heißt Alessandro Mystimus, nicht wahr, so ist es?«

Prinzessin Elisabeth erwachte langsam mit jedem Sekundenschlag mehr aus ihrer tiefen Betäubung, und während der in Banden geschlagene Geist seine Schwingen zu regen begann, träufelte Alessandro Mystimus, der eine ungeheuerliche Willenskraft besaß, Wort für Wort in ihre Seele.

Die Prinzessin entgegnete mit matter Stimme:

»Ja. Ich liebe nur einen, Alessandro Mystimus.«

Dieser wandte sich um.

»Bringe den weißen Mantel der Prinzessin, Chrysostomus.«

Der Groom eilte hinweg. Fünf Minuten später trat die Prinzessin Elisabeth todmüde in das Dunkel der Straße hinaus. Sie ging wie eine Trunkene, taumelnd, mit schleppenden Schritten der Stelle zu, wo der Riesenvogel mit dem Wappen ihres Hauses noch immer auf sie wartete.

Sie fuhr nach ihrem Palast, eine andere, ein Wesen mit zwei Naturen, denn Alessandro Mystimus hatte ihre jungfräuliche Seele gefesselt und den Willen zum Laster in ihr Herz gepflanzt.

Wie lange Graf Cesare in vollständiger Bewusstlosigkeit gelegen, konnte er später niemals sagen.

Die Tür seines Zimmers öffnete sich plötzlich und der Groom des Alessandro Mystimus trat ein.

Er öffnete seine Lippen und sagte:

»Mein Herr, Alessandro Mystimus lässt Euch auffordern, zu ihm zu kommen. Er ist bereit, Euch in seine Geheimnisse einzuweihen, aber er verlangt, dass Ihr seinem Ruf augenblicklich Folge leistet.«

Graf Cesare fuhr empor und schlüpfte in seinen Mantel. Leise, dass niemand ihn hörte, stieg er die Treppe hinab.

Alessandro Mystimus ging mit seinen kleinen, schlürfenden Schritten zur Tür seines Zimmers und öffnete.

Eine Gestalt trat herein, deren Umrisse schwer festzustellen gewesen wären. Es war wie eine bläuliche Flamme, wie ein Rauch, der körperliche Form angenommen hatte, wie etwas, das nicht war und das man doch erblickte.

»Oh, Herr Graf, Sie sind also doch auf meine Einladung gekommen«, sagte Alessandro Mystimus, indem er seine kalte, feuchte Hand dem Eintretenden reichte. »Warum sind Sie eigentlich mein Feind? Sehen Sie, ich meine es gut mit Ihnen; ich werde Sie einen Blick in Dinge werfen lassen, die Sie nie geahnt und nie gesehen haben, um Ihnen zu zeigen, dass meine Macht unbegrenzt ist. Sie werden mir nichts anhaben können, Herr Graf, nichts — aber ich würde Sie vernichten, wenn Sie versuchen sollten, etwas gegen mich zu unternehmen!«

»Wie seltsam das hier ist«, entgegnete der Graf mit schwerer Zunge. Seine Glieder waren wie gelähmt, als rinne Blei durch seine Adern. »Nun ist hier alles so, wie ich es zuerst gesehen habe. Wo ist denn das dunkle Eichenzimmer? Wo ist die Flucht der übrigen Räume, die Sie uns gezeigt haben?«

»Hat alles nur in Ihrer Phantasie existiert, he, he, nur in Ihrer Phantasie. Nun sind die Menschen so alt geworden und wissen noch nichts oder fast nichts von der großen Gewalt des Willens. Der Wille regiert die Welt, Graf Cesare. Der Wille ist das, was die Menschen einmal Gott genannt haben. Warum bildet man ihn nicht aus? Sehen Sie, ich kann alles, was ich will!«

»Das ist aber wunderbar«, entgegnete der Graf. »Und doch sind Sie nur ein Mensch, ein Mensch wie wir?«

Alessandro Mystimus nickte.

»Freilich! Ich bin nur ein Mensch, wie Sie auch, wurde geboren und muss sterben, wenn — ja, wenn meine Kunst versagt, oder wenn die Menschen mir ein Leid antun werden. Aber meine Seele ist uralt! He, sie ist so alt, dass ich mich kaum mehr erinnere, was am Anfang gewesen ist. Auch Eure Seele ist alt, Graf Cesare. Sie wissen es nur nicht! Niemand weiß es! Die wenigsten erinnern sich, und doch waren sie schon früher einmal da, doch hat jeder Mensch schon einmal gelebt, denn die Seelen wandern und wandern durch Zeiten und Räume von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man muss es nur verstehen, sich zu erinnern.

Aber kommen Sie, ich werde Ihnen meinen Garten und meine Statuen zeigen. Sie sind mein ganzes Glück. Zwischen meinen Gärten und Statuen wandle ich oft tagelang umher. Mein Auge empfindet alles das, was meine Mitmenschen Glück nennen, sei es durch die Liebe, sei es durch sonst etwas hervorgerufen.

Er trippelte neben dem jungen Grafen her und führte ihn durch eine Flucht von Räumen, in denen tiefe Dunkelheit herrschte. Plötzlich stieß er eine Tür auf, und Graf Cesare sah in eine kristallklare, saphirblaue Nacht. Vor seinen entzückten Augen dehnten sich Gärten von einer Schönheit, wie er niemals etwas Ähnliches gesehen hatte.

Da standen Blumen in allen Farben.

Aber sie dufteten nicht

»Hu, wie kalt ist es hier!«, stieß Graf Cesare zwischen den Zähnen hervor.

Alessandro Mystimus lächelte.

»Ja, ja, es ist kalt. Ich brauche diese Kälte hier, sonst würden meine Blumen und meine Träume mit einem Mal vernichtet werden.«

Graf Cesare stieß einen Ruf der Überraschung aus. Er hatte sich zu einer Blume niedergebeugt, und nun sah er, dass diese, wie alle, die sich in dem Garten befanden, aus Porzellan bestand. Es waren glasierte Blumen von herrlichsten Farben.

»Das ist ein Wunder!«, sagte Graf Cesare. »Es ist unmöglich, dass so etwas existiert!«

»Wer sagt das?«, entgegnete Alessandro Mystimus. »Das ist kein Wunder, sondern moderne Kunst, eine Kunst, die ich allein ausübe, die ich ängstlich hüte, von der niemand etwas weiß. Und doch liegt es so nahe; andere nach mir werden auf den gleichen Gedanken kommen und ihn ausnutzen und viel Geld verdienen. Ich brauche kein Geld. Was ich mache, soll nur mir gehören. Ich teile mit niemandem.«

Und er wies mit der fleischlosen Hand über diesen Garten von Blumen aus Porzellan und fuhr fort:

»Das Geheimnis dieser Herrlichkeit liegt in der flüssigen Luft.«

»Flüssige Luft?«, wiederholte Graf Cesare

»Nun, Sie kennen doch jenes Element, das schon im vorigen Jahrtausend erprobt worden ist. Ich habe die Erfindung ausgearbeitet und für mich verwertet. Meine flüssige Luft, die ich selbst herstelle und mit der ich die Blumen vor dem Absterben bewahre, hat eine Temperatur von 192 Grad Kälte. Aber haben Sie denn schon meine Statuen gesehen? Kommen Sie, Herr Graf, Sie werden staunen!«

Und Alessandro Mystimus führte seinen Gast durch eine Galerie von wundervollen Frauenstatuen, die in allen möglichen Bewegungen, zumeist aber in einer Pose grenzenlosen Schmerzes, der in seiner Haltung beinahe ebenso gut Verzückung ausdrücken konnte, sich den verblüfften Blicken darboten.

Graf Cesare blieb stehen. Seine Finger krampften sich in die Handflächen.

»Aber — das ist doch — Marmor, nicht wahr?«, stieß er zwischen den Zähnen hervor, indem er diese phantastischen, schneeigen, wunderbaren Frauenleiber betrachtete.

Alessandro Mystimus schüttelte den Kopf, während ein grenzenlos gemeines, tierisches Lächeln seine schmalen Lippen kräuselte.

»Nein, Graf Cesare. Diese Statuen sind gleichfalls Kunstwerke der Natur, durch flüssige Luft vor dem Absterben, vor dem Verfall und vor der Hässlichkeit bewahrt.«

»Aber das ist ja Mord! Infamer, abscheulicher Mord!«, würgte der junge Graf hervor.

Alessandro Mystimus funkelte ihn mit seinem tückischen Auge an.

»Mord nennen Sie das, Graf Cesare? Ist der Gedanke nicht erhaben, dass ich diese Schönheiten, die heute, morgen, übermorgen durch Runzeln verunziert worden wären, deren klassische Linien Krankheit oder Leid zerstört hätten — ist der Gedanke nicht erhaben, dass all diese Schönheit der Erde erhalten geblieben ist?«

Er trat auf eine der Statuen zu und klopfte mit dem knöchernen Finger gegen den blütenweißen Schenkel. Das gab einen metallenen, klaren Ton.

»Hören Sie, Graf Cesare, wie Porzellan. Ihre Seelen sind gefangen, Graf Cesare. Indem die Organe unter dieser Temperatur vor dem Verfall bewahrt bleiben, indem Herz und Hirn ihre Gestalt und Kraft behielten, ist die Seele an den Leib gefesselt und kann ihn nicht verlassen.

Auch die Blumen in meinem Garten haben ihre Seelen. Ich fühle diese Seelen, Graf Cesare; ich bin ein Mensch, der im dritten Jahrtausend seine Vollendung gefunden hat. Die höchsten Erfindungen bewegen mein Hirn.

Aber was ist das alles gegen Rhadamita? Sehen Sie, Graf Cesare, mein Körper mag immerhin von der Zeit abhängig sein und zwischen den Wünschen sich wenden und drehen. Meine Seele hat ihre Erinnerungen bewahrt; ich wäre todunglücklich, wenn ich Rhadamita nicht hätte.«

»Wer ist Rhadamita?«, fragte Graf Cesare zaudernd, in Erwartung einer neuen, schrecklichen Ungeheuerlichkeit.

Die Lippen des Alessandro Mystimus verloren ihr Lächeln; dadurch war das Gesicht, dem nun das letzte Zeichen von Leben fehlte, noch grauenvoller anzusehen.

»Soll ich Ihnen Rhadamita zeigen? Ja, ich werde sie Ihnen zeigen! Kommen Sie in das Völkermuseum, ich habe die Schlüssel, und die Beamten wissen nichts davon. Folgen Sie mir, Graf Cesare, ich werde Ihnen Rhadamita zeigen.«

Alessandro Mystimus begab sich in das Vorzimmer, wo sein Groom auf ihn wartete. Betreten, mit einem Gefühl bleierner Bedrückung, folgte ihm Graf Cesare.

Alessandro Mystimus setzte sich, und Chrysostomus, der Groom, schnallte seinem Herrn die Motorschuhe an. Auch Graf Cesare ließ sich mit solchen versehen, denn sie bildeten ein beliebtes Verkehrsmittel des dritten Jahrtausends und waren schon seit fünfzig Jahren im Gebrauch. Die Menschen, welche von den zahlreichen Verkehrsvehikeln aus diesem oder jenem Grunde keinen Gebrauch machen wollten oder konnten und die Straßen benutzten, bedienten sich meistenteils solcher Schuhe, die wie Schlittschuhe an den Füßen befestigt und durch Riemen rund um die Waden festgeschnallt wurden.

Ein kleiner Motor, der ohne jede Mühe und Gefahr benutzt werden konnte, setzte die Schuhe selbsttätig in Bewegung, und schon konnte man, allerdings zu teuren Preisen, solche kaufen, die eine Geschwindigkeit von hundert Kilometer in der Stunde erreichten. Selbstverständlich bestanden eigene Kurse, in denen die, welche sich solcher Schuhe bedienen wollten, die Handhabung und die Erhaltung des Gleichgewichts lernten, studierten und probten.

»Ein geschickter Junge, mein Chrysostomus, nicht wahr, Herr Graf?«, wandte sich Alessandro Mystimus mit seinem täppischen, niederträchtigen Lächeln an seinen Begleiter, als sie pfeilschnell nebeneinander durch die Straßen der Stadt dahinglitten, die, je mehr sie sich dem Inneren näherten, von dem schneeigen Licht der elektrischen Werke übergossen wurden.

Graf Cesare nickte.

»Er mag manchen Vorzug besitzen, Alessandro Mystimus. Auf alle Fälle ist er grauenerregend. Ich habe nie ein ähnliches Geschöpf gesehen, das so, halb Tier, halb Mensch, die Intelligenz unserer Kultur mit der Hässlichkeit längst verschollener Geschöpfe vereinigt.«

»Ja«, entgegnete Alessandro Mystimus, während für einen Augenblick sein Lächeln einer nachdenklichen Miene Platz machte, »die Herstellung lebender Wesen hat ihre Schwierigkeiten, Graf Cesare. Noch beherrsche ich die Materie nicht hinreichend, um ihre Ausartungen zu verhindern. Und auch die Möglichkeit, diese Wesen zu beleben, hat mich unsägliche Schwierigkeiten und Gefahren gekostet. Chrysostomus ist der einzige, bei dem mir das Experiment glückte, und ich fürchte, ich werde es nicht wiederholen können.«

Graf Cesare fühlte, dass ein Schwindel seine Sinne verwirrte.

»Die Herstellung von Menschen, sagten Sie? Sie wollen doch nicht behaupten, dass Chrysostomus — —«

»Mein Geschöpf sei, wollen Sie sagen, Graf? Ganz recht — ich habe Chrysostomus geschaffen — sagte ich Ihnen nicht, dass der Wille allmächtig ist? Die Menschen behaupten, ›Gott‹ habe den Menschen erfunden. Es war aber nur der lebendige Wille, der vor der Materie schon da war; das ist doch logisch, nicht? Und weil dieser lebendige Wille in mir lebt und ich die Erfindungen der letzten Jahrhunderte dazu benutzt habe, die Materie zu präparieren, so ist es mir auch gelungen, in das letzte phänomenalste Geheimnis der Natur einzudringen.«

Graf Cesare warf seinem unheimlichen Begleiter, der ihm wie der lebendige Teufel anmutete, einen scheuen Blick zu und entgegnete: »Das — das — ist ja eine Unmöglichkeit! Ich weiß wohl, dass unsere Ärzte sich mit den phantastischsten Problemen abmühen, ich weiß, dass verschiedene Male Versuche gemacht wurden, lebende Wesen zu schaffen — aber diese Versuche seitens der Wissenschaft sind bis jetzt alle fehlgeschlagen!«

Alessandro Mystimus machte eine verächtliche Handbewegung.

»Ich kenne sie alle, diese Versuche. Ich sage Ihnen aber im Voraus, Graf Cesare, dass es nach mir wieder andere versuchen werden, und schließlich wird einer hinter das Geheimnis kommen, denn ich — ich —« Alessandro Mystimus lachte hämisch auf — »ich sage es niemandem. Furchtbar sind die Gefahren, denen man sich aussetzt, und ehe die anderen das große Problem gelöst haben werden, Menschen zu erschaffen, werden Tausende und Abertausende den Verstand darüber verlieren. Ich habe ihn behalten, Graf Cesare, weil — weil bei mir der Wille zum Bösen stärker ist als der zum Guten.«

»Aber wie sind Sie hinter das Geheimnis der Materie gekommen, Alessandro Mystimus?«

Dieser lächelte wieder.

»Andere haben vor mir daran gearbeitet. Wissen Sie, dass es über 50 000 künstliche Verbindungen gibt, also organischchemische Stoffe, die nicht in der Natur existieren, die die Chemie aber herzustellen lernte, nachdem sie unter unsäglichen Mühen ihre Zusammensetzung ebenso wie ihren Aufbau studiert hatte? Die Frage, die das Problem der Herstellung lebender Wesen immer in der Luft jonglieren ließ, war die: Wird es je möglich sein, aus niederen Verbindungen die höchsten, kompliziertesten organischen Stoffe herzustellen, wie wir diese z. B. im Lebensgang der Pflanze beobachten? Um so weit gelangen zu können, fehlte es vor allen Dingen an einem: Die Substanz, auf der alles Lebende basiert, das Eiweiß, konnte nicht künstlich hergestellt werden.

Virchow, der große Gelehrte des zweiten Jahrtausends, behauptete, das innere Gefüge des Eiweißes vereinige mehr als 4000 Atome zu einem Molekül, so dass kein Chemiker je imstande sein würde, diese Zusammensetzung zu finden. Sie werden aber gelernt haben, Graf Cesare, dass Professor Emil Fischer etwa im Jahre 1907 in Berlin eine Erfindung machte, die allerdings erst dreihundert Jahre alt werden musste, um von mir zum höchsten Triumph gebracht zu werden. Es war ihm gelungen, Stoffe herzustellen, die dem Eiweiß außerordentlich nahe standen. Diese Produkte, mit denen ich meine ersten Experimente durchführte, lassen sich zu Schnee schlagen. Sie sind bitter wie das Pepton, geben dessen Reaktionen und sind durch Fermente zerlegbar. So habe ich z. B. durch eine Reihe von Versuchen das künstlich hergestellte Eiweiß verdauen lassen, indem ich es mit dem Saft der Pankreasdrüse mischte, durch den auch das natürliche Eiweiß zerlegt wird.«

»Und kannte man denn schon vor dreihundert Jahren die chemische Zusammensetzung des Eiweißes?«, fragte Graf Cesare.

»Ja. Eben derselbe Professor Fischer fand, dass das natürliche Eiweiß nichts weiter sei als die Zusammensetzung vieler AmidoSäuren zu einem komplizierten Ganzen. Diese Körper — Peptone — stelle ich nun alle künstlich her. Professor Fischer wies nach, dass die Anhydride dieser künstlichen Amidosäuren den Peptonen nahe verwandt sind, während man früher annahm, dass die Peptone nur die Resultate zersetzten Eiweißes seien. Das Eiweiß ist also das Anhydrid der Peptone; indem ich von dieser großartigen Erfindung ausging, machte ich mich in langwierigen nächtlichen Versuchen daran, erst drei, dann zehn Peptone miteinander zu vereinigen. Allmählich gelang es mir, diese Anzahl zu steigern, und schließlich fand ich die Kraft, vierzig Peptone ineinander zu gliedern und ich hatte den wirklichen Eiweißkörper, eine Zusammensetzung von Peptonen, Albumosen und Albumin.«

»Dann wäre die Tatsache, dass wir seit zwei Jahrzehnten nicht mehr Fleisch und Gemüse in ihren natürlichen Fassungen zu uns nehmen, sondern dass unser Fleisch und Brot in chemischen Fabriken hergestellt wird und eine einzige Tablette den Nährwert von mehreren Pfund Fleisch darstellt, eine Rückwirkung Ihrer Erfindung? Ist diese denn schon so alt? Und haben Sie einiges davon veröffentlicht, Alessandro Mystimus?«

»Ja, ich habe der Wissenschaft einige Mitteilungen davon gemacht und diese hat sich sofort dessen bemächtigt. Was das Alter meiner Erfindung anbelangt, Graf Cesare, könnte ich Ihnen darüber keinen Aufschluss geben. Weiß ich denn selbst, wie alt ich bin? Die Zeit ist nichts Absolutes, wie die Menschen annehmen.«

»Und Sie schufen einen Menschen?«

»Ich versuchte es. Als ich den Lebens- S t o f f in Händen hielt, da ging ich daran, eine Gestalt zu schaffen nach dem Vorbilde des Menschen. Warum sollte ich nicht die Kraft finden, auch den Lebensodem einem selbstgeschaffenen Wesen einhauchen zu können? Sie werden wissen, dass ein Körnchen Salz SeeIgelEier, die schon dem Tode verfallen sind, zur Teilung, zum Wachstum zwingt, die Vermehrung ihrer Zellen, also die Wiedergeburt herbeiführt. Und wissen Sie, Graf Cesare, zu welchem Element ich griff? Zu dem, vor dessen dunkler, gigantischer Größe die Menschen sich fast ein Jahrtausend neigen, ohne den Mut zu finden, es für ihre Zwecke auszunutzen: zum Radium.

Ich habe Chrysostomus Homunkulus, den ersten künstlichen Menschen, hergestellt, indem ich meine Aufmerksamkeit bald auf mich selbst, bald auf mein eigenes Bild, bald auf das der Frauen, die mein Interesse erregten, bald auf das von Tieren konzentrierte, um Modelle zu finden, nach deren organischem Bau ich schaffen konnte. Und als dieses Gebilde fertig war, eine leblose Masse, ein noch ziemlich formloses Etwas, das so grauenhaft war, dass selbst ich, Alessandro Mystimus, beinahe den Verstand darüber verlor, da gab ich dieser Schöpfung eine radioaktive Seele, und in einer stürmischen Nacht erwachte der Homunkulus zum Leben. Im Laufe vieler Jahre, vielleicht Jahrzehnte, — ich weiß es nicht — entwickelte ich Chrysostomus zu seiner heutigen Gestalt.

Doch wir befinden uns bereits in der Königgrätzer Straße, Graf Cesare. Schweigen wir, dass niemand auf unser Gebaren aufmerksam wird.«

Das Museum der Völkerkunde hatte seinen Platz immer noch an der Ecke der Königgrätzer und PrinzAlbrechtStraße. Schweigend lag das Gebäude im Glanze der künstlichen Lichter. Die beiden Männer stellten die Motoren ab, welche sie mit ungeheurer Schnelligkeit bis hierher geführt hatten, und in einem unbewachten Augenblick öffnete Alessandro Mystimus das große, schwere Haupttor. Zögernd folgte Graf Cesare ihm in die gähnende Finsternis des Inneren.

Wenn der junge Aristokrat bis zu diesem Augenblick das Grauen noch nicht kennengelernt hätte, hier musste er es empfinden. Ungeheuerliche Schätze, zusammengetragen aus allen Erdteilen im Laufe von Jahrtausenden, waren in dem Museum aufgestapelt. Dieses hatte eine ganz neue, seltsame Einteilung erfahren.

Zunächst sah Graf Cesare nichts als die großen, schweren Schatten, die unheimlich hervortraten, die Gegenstände verhüllten und sie nur wie schwarze, leblose Klumpen aus dem düsteren Rahmen hervortreten ließen.

Plötzlich flammte in Alessandro Mystimus' rechter Hand ein Licht von fabelhafter Helligkeit auf, sodass Graf Cesare unwillkürlich für einen Augenblick die Augen schloss. Eine Hitze verbreitete sich, die beinahe unerträglich war. Als der Graf endlich den Blick an dieses Licht gewöhnt hatte, sah er einen Stuhl von tiefroter Farbe. Der Purpur glitt über den Marmorboden und rankte sich an den mystischen Schätzen empor, die das Museum barg. Mit einem Mal schien dieses eine neue Welt zu sein, eine neue Schöpfung, die sich aus dem Chaos ringender Gewalten zu der Morgenröte der Entstehung emporrang.

»Was ist das für ein wunderbares Licht?«, fragte Cesare geblendet.

»Radium, Graf«, entgegnete Alessandro Mystimus. »Das Eintausendstel eines Grammes mehr, als ich in sicherer Kapsel verborgen trage, würde Ihren und meinen Körper zu Asche verbrennen.«

Während Alessandro Mystimus langsam vorausschritt, indem er sich im Scheine des Lichtes orientierte, warf Graf Cesare einen prüfenden Blick um sich. Der Raum, in dem er stand, war der Saal des ersten Jahrtausends, so weit die Forschung zurückreichte. Man hatte im letzten Jahrhundert mit Hilfe von Apparaten und Konstruktionen, an die man früher nicht gedacht, vor allem aber mit Hilfe der kompliziertesten Verbindungslehre, des Tastsinns der Seele, Entdeckungen gemacht, die alle Erwartungen übertrafen. Was waren die Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts gegen das, was die Natur geschaffen hatte? Da stand, Graf Cesare gegenüber, ein riesiger erratischer Block, aus dessen steinernem Gebilde in einer Formvollendung, die alle Sinne zum Zittern brachte, die Gestalt eines Weibes hervortrat, die die größte Künstlerhand dorthin gezaubert zu haben schien. Und doch war diese wundersame Gestalt, welche den Grafen Cesare noch um Haupteslänge überragte, dieses Geschöpf mit welligen Haaren, die bis zu den Fersen reichten, eine Vertreterin des ersten Geschlechts, ein Weib aus der Urzeit, das die Natur versteinert hatte. So, wie man Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch Schnecken und kleine Muscheltiere in Versteinerungen gefunden, so war es jetzt gelungen, Menschen in dieser Form zu entdecken, späte Zeugen einer längst verflossenen, gewaltigen Zeit, da Kraft und Schönheit alles ersetzten, was das Gesetz der späteren Jahrhunderte herzustellen versuchte.

Durch Säle, in denen sich das Auge in einem Chaos von Rüstungen, Grabsteinen, Köpfen, Waffen und Gerippen verlor, schritt Alessandro Mystimus in einen großen Raum, der mit goldenen Lettern die Überschrift trug:

»Der Saal der ägyptischen Wunder«.

Und zwischen seltsamen Inschriften und Gefäßen, zwischen geheimnisvollen Webstoffen, Pergamenten und Mumien hindurch schritt Alessandro Mystimus auf eine kleine, improvisierte Pyramide zu, auf welcher stand:

»Mumie aus dem Jahre 5867 v. Chr.: Prinzessin aus dem Hause des ersten ägyptischen Königs Menes namens Rhadamita, gefunden am 27. August des Jahres 2137 n. Chr. in der Nähe von Abydos.«

Graf Cesare hatte wohl das Museum einmal besucht, aber er erinnerte sich nicht, diesen Saal betreten und diese Figur gesehen zu haben.

Ehe Alessandro Mystimus das Licht seiner geheimnisvollen Lampe auf die Figur fallen ließ, die in dieser Pyramide schlief, flüsterte er:

»Ich habe nicht die Fähigkeit, die Zeit zu berechnen, Graf Cesare, aber ich glaube, das Jahr 5867 kann nicht stimmen. Rhadamita ist viel, viel älter. Die Generationen der letzten Jahrhunderte haben verzweifelte Versuche gemacht, die Geschichte der ägyptischen Könige festzustellen. Außer dem Papyrus aus der Zeit Ramses III. im Turiner Museum, der Königstafel von Abydos, jener von Sakkara im Museum Giseh und dem Geschichtswerke des ägyptischen Priesters Manetho aus dem Jahre 270 v. Chr. hatte man keine Möglichkeit, die ägyptische Geschichte zu berechnen. Nun ist vor einigen Jahrzehnten ein neuer Papyrus in der Nähe von Hermopolis gefunden worden, und nach dem wurde die obige Jahreszahl konstruiert. Doch, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie stimmt.

Was wissen die Menschen überhaupt? Nichts! Sie glauben, alles mit Mathematik erforschen zu können und drehen sich doch nur immer im Kreise. Aber kommen Sie, Graf Cesare, kommen Sie und sehen Sie, bewundern Sie, staunen Sie und beten Sie an!«

Eine seltsame Unruhe hatte sich des Alessandro Mystimus bemächtigt. Das Licht flackerte unruhig hin und her, lief die steinernen Wände hinauf und wieder hinab, wie ein geheimnisvolles rotes Tier, und es war ganz augenscheinlich, dass Alessandro Mystimus' Hand heftig zitterte.

Jetzt fiel das Licht auf eine Mumie, welche gerade gegenüber dem Grafen Cesare auf einem steinernen Postamente lag.

Alessandro Mystimus hatte sich auf die Knie niedergeworfen und beide Arme über die Mumie gekreuzt. So verharrte er mindestens zwei Stunden in der gleichen Stellung, ohne einen Atemzug zu tun, ohne das Haupt, das schwer auf dem vertrockneten Gebilde lag, zu erheben. Aber auch Graf Cesare wurde von einem heiligen Schauer ergriffen, ohne dass die Mumie auf ihn einen tieferen Eindruck machte als den eines regen Interesses. Rhadamita musste eine Schönheit gewesen sein, die sich selten, vielleicht niemals, vielleicht nur in Zwischenräumen von Jahrtausenden in der Schöpfung wiederholte. Obgleich sie mumifiziert war, obgleich nach Berechnung der Gelehrten das Alter dieser Mumie auf nahezu siebentausend Jahre geschätzt werden musste, war sie vollkommen erhalten, als hätte die Seele eifersüchtig über den Körper gewacht, ihn vor dem Verfall beschützend.

Nie hatte Graf Cesare eine ähnlich gebildete, vornehme, zarte Nase, einen gleich weichen, edlen, träumerischen Schnitt des Gesichtes, nie hatte er wundervollere Lippen gesehen. Wenngleich der Schwung des Mundes durch die ungeschickte Färbung dessen, der die Mumie präpariert, gelitten, so hatte doch die täppische Hand der Gegenwart die Erhabenheit dieser Schönheit nicht beeinträchtigen können. Graf Cesare war ärgerlich über sich selbst, dass er diese wundervolle Mumie, die zu leben, zu schlafen schien, nicht früher entdeckt und nicht längst bewundert hatte.

Alessandro Mystimus erhob sich endlich. Er war vollständig verändert. Das Lächeln war aus seinem Gesicht verschwunden, und wenn man überhaupt von Gefühlsäußerungen dieses einen furchtbaren Auges sprechen konnte, so musste man gestehen, dass es in diesem Augenblick nur mit grenzenloser Trauer und unbeschreiblicher Wehmut erfüllt war.

»Haben Sie Rhadamita jetzt gesehen, Graf Cesare?«, fragte er, während etwas wie Frost seinen Körper schüttelte.

»Ja, Alessandro Mystimus. Und ich muss gestehen, sie ist wunderschön.«

»Wunderschön? Sie ist schöner als alles, was es je gegeben hat! Aber was ist sie jetzt? Ein Bild! Der Schatten eines Lichtes! Der verlorene Strahl einer Sonne! Aber, Graf Cesare, die Schönheit, die Göttlichkeit dieses Mädchens war unbeschreiblich, als sie lebte!«

Der Graf sah seinen Begleiter mit großen Augen an. »Es ist anzunehmen, Alessandro Mystimus. Können Sie sich eine so bestimmte Vorstellung davon machen?«

Alessandro Mystimus schlug ein Gelächter auf.

»Ob ich das kann? Ich? Habe ich sie nicht einbalsamiert? Ich — ich bin es gewesen, Graf Cesare! Unter meinen furchtbaren Händen, die der Rache dienten, wand sich in letzten Todeszuckungen ihr schneeweißer Leib, weißer als der jeder Ägypterin, der die Sonne goldene Hautfarbe verliehen hat.«

Er schwieg, in tiefes Nachdenken versunken. Und Graf Cesare, den kaltes Grauen schüttelte, fragte bebend:

»Sie wollen doch damit nicht sagen, Alessandro Mystimus, dass Sie vor siebentausend Jahren schon gelebt haben?«

Alessandro Mystimus starrte den Frager an.

»Das wundert Sie? Ach, was seid ihr für Toren! Glauben Sie wirklich, die Natur nutzt ihre Schöpfungen so wenig aus, dass sie mit einem Fingerstreich wieder alles vernichtet, was sie mit unendlicher Mühe und Sorgfalt hergestellt hat?

Das wäre genau so, als wenn ich Chrysostomus Homunkulus, mein Geschöpf, töten wollte! Ach — ich liebe ihn ja mehr wie mein Leben! Das wäre genau so, als wenn ich Rhadamita vergessen würde, Rhadamita, die ich so heiß geliebt habe, dass mein ganzes Sein darin unterging, und die ich so grenzenlos, so furchtbar hasste, dass ich sie lebend einbalsamierte — um sie allen zu entreißen und sie nur für mich ganz allein zu behalten! Begreifen Sie, was dann folgte, Graf Cesare? Siebentausend Jahre irrte meine Seele umher und suchte Rhadamita, und endlich, endlich habe ich sie hier wiedergefunden! Jede Nacht komme ich hierher. Stunden und Stunden sitze ich bei Rhadamita, die alten Zeiten werden lebendig — wer kann sie mir streitig machen, Graf Cesare? Wo sind die schönen ägyptischen Jünglinge mit den bunten Gewändern, die sie so graziös zu tragen verstanden? Wo ist Klimenes, der Papyrusschreiber des Königs? Und Meniardes, der General, der die Lande um den Nil bis zum großen Meer hinauf verwüstete? O, ich erinnere mich noch an alle sehr gut, besonders aber an Meniardes, der Rhadamitas Herz betörte und sie mir entriss, mir, der ich sie schon zur Priesterin geweiht hatte und sie für ewig zu gewinnen hoffte! Von grenzenlosem, glühendem Hass erfüllt, opferte ich Rhadamita in einer Nacht, deren Grauenhaftigkeit den Untergang der Welt übertrifft.«

Ein Schauder schüttelte Graf Cesare.

»Aber —«, sagte er stockend, »— wie können Sie sich an das erinnern, was siebentausend Jahre zurückliegt, Alessandro Mystimus? Es wäre doch Wahnsinn, zu behaupten, Sie seien siebentausend Jahre alt und hätten alle Menschen überlebt! Wollen Sie Ahasver sein, der ewige Jude?«

Er zuckte die Achseln.

»Ahasver ist jeder Mensch, Graf Cesare, ohne es zu wissen. In mir aber lebt die Seele jenes ägyptischen Priesters, der vor siebentausend Jahren Rhadamita, die Rose Ägyptens, zu Tode marterte, indem er sie lebend einbalsamierte. Ich weiß, dass es meine Seele ist, und da der Geist die Materie beherrscht, so bin ich derselbe, der vor siebentausend Jahren gelebt hat.

Begreifen Sie das?«

»Ich verstehe das, was Sie sagen, Alessandro Mystimus, aber ich glaube es nicht«, entgegnete Graf Cesare fest und bestimmt. Und leise fügte er hinzu:

»Ich müsste ja darüber wahnsinnig werden, wenn ich es glaubte.«

Alessandro Mystimus zuckte die Achseln.

»Sie mögen es glauben oder nicht. Warum liebte ich Rhadamita, die Mumie, mit einer Heftigkeit und Leidenschaft, die alles übertrifft? Wenn ich Rhadamita eines Tages nicht mehr fände, würde ich Berlin anzünden, um allen Menschen den Untergang zu bereiten, die mir Rhadamita geraubt haben. Das Fürchterlichste wäre nicht fürchterlich genug, Graf Cesare, um mich zu rächen — so sehr liebe ich Rhadamita, obgleich sie nur eine Mumie ist.«

»Und wenn sie leben würde, Alessandro Mystimus?«

»Dann?« — Alessandro Mystimus sann eine Weile nach, dann entgegnete er: »Dann würde ich sie noch einmal ebenso töten, Graf Cesare, denn nur die Mumie liebe ich. Die, welche lebte, hasse ich.

Kommen Sie, es ist Zeit, dass wir gehen, ehe der Morgen anbricht und Berlin erwacht.«

Taumelnd, seiner Sinne nicht mächtig, folgte Graf Cesare seinem voranschreitenden Begleiter. Dieser öffnete das schwere Mitteltor, schlug es hinter sich zu und führte den Grafen die Treppe hinab.

»Wir befinden uns in der Königgrätzer Straße«, sagte Alessandro Mystimus. »Gehen Sie diese hinab, so gelangen Sie zum BelleAlliancePlatz und werden mit Leichtigkeit den Weg zu Ihrem Palast finden. Leben Sie wohl, Graf Cesare, und verraten Sie nichts von den Geheimnissen dieser Nacht.

Sie glauben vielleicht nicht daran und meinen, Sie haben geträumt. Hier, Graf Cesare, schenke ich Ihnen als Beweis der Wahrheit ein Andenken!«

Mit diesen Worten streifte Alessandro Mystimus einen wundervollen Ring von seiner rechten Hand, ein Schmuckstück, das Graf Cesare schon den ganzen Abend über bewundert hatte. Es war ein goldener Reif mit einer schneeweißen, großen Perle von kristallartiger Reinheit. In der Mitte aber schimmerte ein dunkler Ring, wie eine runde, zusammengezogene Schlange, und im Mittelpunkt dieses Kreises glitzerte etwas wie ein Diamant — und doch lag diese Erscheinung nur im Grunde der Perle selbst.

»Sie hassen mich wohl, he?«, fuhr Alessandro Mystimus fort. »Nun, hassen Sie mich, Graf; der Hass ist das einzige Element auf der Welt, das noch stärker ist als das Radium, verstehen Sie mich? Stärker als alles andere! Der Hass, he, he! Leben Sie wohl, Graf Cesare!«

Ein surrendes Geräusch — und Alessandro Mystimus verschwand in der Ferne.

Mit einem Gefühle des Ekels riss Graf Cesare die Motorschuhe von den Füßen und schleppte sich mühsam durch die Straßen Berlins.

In dem reichen, prunkvollen Palaste der Gräfin Wartenberg erwachte der junge Graf aus einem furchtbaren, düsteren Traume.

Graf Wartenberg hatte heftiges Fieber. Erschreckt stürzte sein Kammerdiener davon und holte Professor Grodenus herbei. Dieser trat mit besorgter Miene in das Zimmer, rückte sich seine Brille zurecht und ergriff den Puls des Patienten.

»Donnerwetter, Graf Cesare, wie sehen Sie aus? Man könnte denken, Sie wären um Jahre gealtert! Was fehlt Ihnen? Puls hundertvierzig — das ist schlimm, Graf!«

»Es wird sich rasch wieder verlieren, Professor Grodenus«, entgegnete Graf Cesare. »Ich habe einen fürchterlichen Traum erlebt — wohl mir, dass diese Nacht vorüber ist!«

Professor Grodenus ließ die Hand seines Patienten sinken, fragte aber zu gleicher Zeit:

»Was haben Sie da für einen seltsamen Ring am rechten Mittelfinger, Graf? Ich habe diesen Stein noch nie bemerkt!«

Erschrocken riss Graf Cesare die Hand empor. Seine Rechte schmückte der Ring, den Alessandro Mystimus ihm in der verflossenen Nacht geschenkt hatte. Etwas Unheimliches, Starres, Totes lag über diesem Ring, und doch zur gleichen Zeit etwas, was Cesares Nerven aufreizte und ihm ein tiefes Stöhnen entlockte.

»So habe ich also nicht geträumt!«, schrie er auf. »Es ist Wahrheit, furchtbare Wahrheit! Professor Grodenus, ist es möglich, dass ein Mensch lebt, sich mitten zwischen Handlungen bewegt, während er in Wirklichkeit doch zu Hause auf seinem Lager liegt und schläft?«

Der Diener nämlich hatte dem Grafen auf seine Frage versichert, dass er die ganze Nacht über geschlafen und ruhig gelegen habe wie ein Toter.

Professor Grodenus zog die Brauen hoch und warf einen besorgten Blick auf seinen Patienten.

»Wenn Sie die direkte Frage an mich stellen, Graf Cesare, so darf ich Ihnen keine ausweichende Antwort geben. Ja, die Wissenschaft des letzten Jahrhunderts hat unwiderleglich festgestellt, dass die Seele oder der Geist oder das Fluidum — wie immer Sie es nennen wollen — sehr wohl imstande ist, die Materie zu verlassen und handelnd sich zwischen Ereignissen zu bewegen, während der Körper in scheinbar tiefem Schlummer, d. h. ohne Bewusstsein seiner selbst, sich befindet. Um ein solches Experiment durchzuführen, Graf Cesare, bedarf es allerdings eines dämonischen, gigantischen Willens, der von einem Menschen ausgehen muss. Mit wem haben Sie diese Nacht verbracht, Graf?«

»Mit Alessandro Mystimus.«

Ein Fluch entschlüpfte den Lippen des Arztes.

»Alessandro Mystimus und wieder Alessandro Mystimus!«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Wird dieses verbrecherische Genie denn niemals zur Ruhe kommen?«

Und wieder fiel der Blick des Arztes auf den Ring, den Graf Cesare mit einer Bewegung des Grauens vom Finger gestreift hatte.

»Geben Sie mir einmal dieses Schmuckstück, Graf Cesare, es interessiert mich!«, sagte Professor Grodenus plötzlich. »Niemals hat eine leblose Perle einen so schauderhaften Eindruck auf mich gemacht wie diese. Ich werde versuchen, die Beschaffenheit der Perle chemisch festzustellen.«

Graf Cesare erzählte nun mit wenig Auslassungen dem vertrauten Arzte das Erlebnis dieser Nacht. Aber Professor Grodenus machte eine misstrauische Miene.

»Das mit dem Porzellangarten wird Alessandro Mystimus Ihnen hypnotisiert haben, Herr Graf. Den Homunkulus hätte er sicherlich den medizinischen Kapazitäten vorgestellt — an die Möglichkeit einer solchen Wandlung der Wissenschaft glaube ich nicht.«

»Aber sagen Sie mir eines, Professor Grodenus«, entgegnete hastig Graf Cesare, ohne auf den Einwurf des Gelehrten zu achten. »Befindet sich im Berliner Völkermuseum eine Mumie, die den Namen Rhadamita führt?«

»Rhadamita? Aber gewiss! Das ist jene prachtvolle mumifizierte Königstochter aus dem sechsten Jahrtausend vor Christus. Haben Sie sie schon gesehen, Graf Cesare?«

»Ja«, hauchte der Fiebernde. »In dieser Nacht.« Gleich darauf setzte er hinzu:

»Ist es möglich Professor Grodenus, dass Menschen ein unnatürliches Alter erreichen?«

»Das ist möglich, Herr Graf. Die moderne Wissenschaft beschäftigt sich augenblicklich noch mit einem Experiment, welches sicherlich von Erfolg begleitet sein wird. Es handelt sich um die Herstellung eines Serums, an dem bereits zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts der berühmte Bakteriologe Elias Metschnikow, Direktor des PasteurInstitutes in Paris, gearbeitet hat. Dieser kühne Arzt warf damals schon die Frage auf:

Warum ist das menschliche Leben so kurz, so reich an Krankheiten aller Art? Sollten wir nicht imstande sein, dem widernatürlich frühen Eintreten des Todes vorzubeugen?

Die theoretische Antwort, die Metschnikow auf seine eigene Frage gegeben, wurde in den letzten Jahrhunderten in überraschender Weise zu einem praktischen Ergebnis geführt. Die sogenannten weißen Zellen, die in dem menschlichen Organismus die gefährlichsten Mikroben aufzehren und dadurch eine lebenserhaltende Rolle spielen, hat Metschnikow entdeckt. Diese Zellen nannte er Phagozyten. Der Dickdarm wurde als der Herd unzähliger Mikroben erkannt, die fortgesetzt den Organismus schädigen. Diese Mikroben sind die alleinigen Krankheitserreger jeder Art, da sie, je nach Stärke ihres Bestandes, den Körper mehr oder weniger widerstandslos machen. Wollte man ihnen auf den Leib rücken, so galt es, ein Serum zu schaffen, mit dem man sie vernichten konnte.

An der Herstellung dieses Serums arbeitet die moderne Wissenschaft, und schon sind Versuche mit überraschenden Erfolge gemacht worden. Es ist nicht unmöglich, dass Alessandro Mystimus, dieses Genie des Bösen, das Serum bereits entdeckt hat, denn tatsächlich scheint dieser Mensch schon ein unnatürliches Alter erreicht zu haben.«

Graf Cesare hatte schweigend und staunend zugehört.

»Also ewige Jugend wird dieses Heilmittel garantieren?«, rief er endlich. »Wir sollen wieder jenes Lebensalter erreichen, von dem wir durch Überlieferungen aus der Bibel staunend vernehmen?

Wir werden keinen Krankheiten mehr unterworfen sein? Alles Hässliche wird uns erspart bleiben, und wir dürfen ein Leben in Schönheit führen?«

Professor Grodenus nickte.

»Bis zu dem Augenblick, da nach der Mathematik alles Irdischen die Zeit gekommen ist, die unser schmerzloses Absterben erfordert. Diesen Augenblick fühlen wir, weil wir ihn berechnen können, ebenso, wie den Schlaf. Doch nun geben Sie sich der Ruhe hin, Graf Cesare. Sie befinden sich nicht wohl genug, um über solche Fragen zu disputieren. Inzwischen werde ich mich mit der Perle des Alessandro Mystimus beschäftigen«

Zwei Tage später war Graf Cesare wieder so weit, das Bett verlassen zu können. Er fuhr auf der Stelle nach dem Palaste der Prinzessin Elisabeth, von der er bis zu diesem Augenblick kein Lebenszeichen mehr erhalten hatte.

Zu dieser Zeit saß Professor Grodenus in seinem Laboratorium. Vor ihm stand und lag eine Menge von Phiolen und geschliffenen Gläsern. In einer Flüssigkeit aber, die sich in einem tellerartigen Porzellangefäß befand, lag die Perle des Alessandro Mystimus.

Der Gelehrte hatte das Haupt auf die Fäuste gestützt und starrte in die chemische Masse, während die Perle mehr und mehr ihre feste Gestaltung verlor, sich mit den Bewegungen der Flüssigkeit ausdehnte und zusammenzog.

»Endlich also habe ich das Richtige gefunden«, flüsterte der Arzt. »Das ist keine Perle, wie ich sie je gesehen habe. Ein furchtbares, grauenvolles Geheimnis muss sich dahinter verbergen.«

Er stand auf und ging mit großen, erregten Schritten in dem Laboratorium auf und nieder.