RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

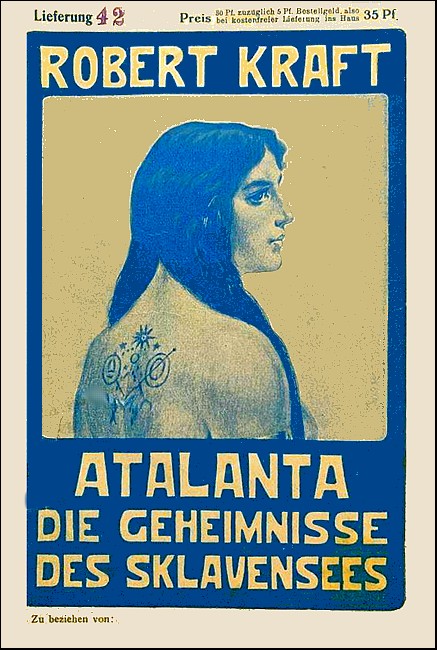

Atalanta, Cover von Lieferung 42

Atalanta, Band I

Verlag Dieter von Reeken, 2023

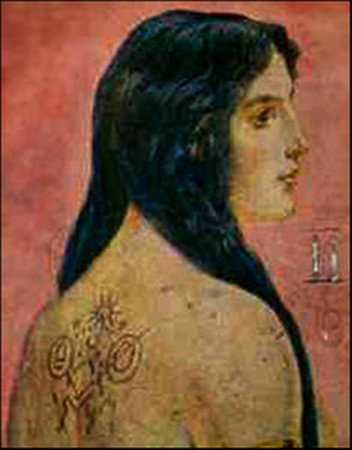

Portrait von Atalanta

Die erste Vorstellung - Der Einzug - Ein Rechenexempel mit Hindernissen - Der Kugelwurf - Sechs Revolverschüsse, drei Pfeile und ein Speerwurf - Ein schaudererregendes Kunststück - Das Phänomenalste der Sprungkraft - Ein lebendiges Schachspiel - Ein unerfüllbares Verlangen - Das Geheimnis der Indianerin - Die Ringkämpfe - Atalanta besiegt! - Graf Arno von Felsmark, der Champion-Gentleman von New York - Ein seltsamer Nachtbesuch - Professor Dodds Offenbarung - Die Herrin des Sklavensees - Der Handschuh - Der Schatz im Sklavense - Miss Marwood Morgan

Beim Menschenschlächter - Die erste Falle - Von den Toten auferstanden - Die sprechende Wand - Die Wahnsinnige - Der weiße Schleier - Die Spuren von Damenstiefeln - Ein erleuchtetes Fenster - Der Führer unter Wasser - Die Geheimnisse des hohlen Felsens - Indische Gauklerspiele - Das Völkermuseum - Ein alter Bekannter - Die goldene Kapsel

Eine schreckliche Entdeckung - Die Flucht durch den See - Das Hohelied der Liebe - Die Mohawk erwacht - Ein Prachtmensch - Im Raubtierkäfig - Die Versuchung - Ausgezogen!

Vom Wahnsinn erfasst - Weitere seltsame Maßnahmen - Der erste Fund - Das Pergament

Weitere Vorbereitungen - Der Handschuh der Spanierin - Die Exhumierung - Das neue Verhältnis - Der Engel der Nacht - Atalantas Erzählung - Littlelu

Die Kleinigkeit, die Atalanta besorgt hatte - Der Fund im Sklavensee - Gern geb' ich Glanz und Reichtum hin - Der Taucher - Atalanta offenbart sich

Der Werwolf - Der Spieß wird umgedreht - Die Sklavin bekommt einen Sklaven - Neue Überraschungen

In der Kur - Die Folgen der Kur - Der letzte Vorschlag - Wie sich Littlelu versichert - Im blauen Alligator - An Bord des Frachtdampfers

Ein fürchterlicher Empfang - Atalanta vollendet ihr Werk - Der werbende Kuss

Unter der Maske der Beduinen - Am Pisgaberge

Die vorliegende Neuausgabe enthält in sechs Bänden den ungekürzten Text der ersten Auflage 1911 des von Robert Kraft (1869-1916) verfassten im Dresdener Romanverlag in insgesamt 60 Lieferungen erschienenen Kolportageromans Atalanta. Die Geheimnisse des Sklavensees. Lieferungs-Roman von Robert Kraft. Dresden: Dresdner Roman-Verlag (Druck und Verlag) 1911, 60 Lieferungen mit je 64 fortlaufend nummerierten Seiten (Gesamtumfang 3839 Seiten), illustriert (60 Frontispize, 125 weitere Illustrationen).

Die Lieferungen der 1. Auflage wurden auch in sieben bzw. sechs Bänden (blaues Leinen mit farbiger Atalanta-Abbildung) vertrieben. Die Seiten 3330-3456 waren in den Ausgaben von 1911 und 1919 falsch mit 2330-2456 nummeriert). Die letzte Seite, S. 3840, enthält ein Nachwort von Robert Kraft. Es konnte leider bisher nicht ermittelt werden, wer den Roman illustriert hat.

Außer der zu Lebzeiten des Autors erschienenen Erstausgabe 1911 gab es noch weitere (bis auf ganz wenige Ausnahmen) textgleiche Ausgaben in den Jahren 1919, 1922 und 1924 sowie eine französische (Atalanta, la femme énigmatique, 1912/13) und eine osmanische Ausgabe (Altin gölü, 1911/12).

Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz (1), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter (2), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert (3) und auf die Tagungsbände (4) zu den Robert-Kraft-Symposien.

(1) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.

(2) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.

(3) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.

(4) Robert Kraft 1869-1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.-16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016; Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.-13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A. a.O. 2019; 4. Robert-Kraft-Symposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre Kraft—Film von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupastean und Franziska Meifert. A.a.O. 2022.

Der im Original in Fraktur gesetzte Text ist in Antiqua (Garamond Standard) umgewandelt und an die seit 1996 geltenden neuen Rechtschreibregeln angepasst worden. Aus ›Neuyork‹ wurde also ›New York‹, aus ›Bureau‹ ›Büro‹, aus ›Bollauge‹ ›Bullauge‹, aus ›Telephon‹ ›Telefon‹, aus ›so schnell als möglich‹ ›so schnell wie möglich‹ usw. Offensichtliche Rechtschreibfehler und Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden (z. B. ›Donna‹ in ›Doña‹ und ›Sennor‹ in ›Señor‹), soweit sie nicht (z. B. mundartlich bedingt wie — seemännisch — ›Pütze‹ für ›Eimer‹) als beabsichtigt erscheinen.

Die 1911 übliche, heute als herabsetzend empfundene Bezeichnung ›Neger‹ ist beibehalten worden, weil die Bezeichnung ›Afro-Amerikaner‹ aus dem Mund der handelnden Personen im Textzusammenhang verkrampft wirken würde; allerdings ist die bewusst abfällige Bezeichnung ›Nigger‹, wenn sie nicht etwa Teil eines Dialoges ist, durch das schwächere Wort ›Neger‹ ersetzt worden, ebenso wie ›Japs‹ durch ›Japaner‹.

Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit Zahlen in Klammern () sind vom Herausgeber eingefügt worden.

Da die 64-seitigen Original-Lieferungen oft mitten in einem Absatz enden, der dann in der Folgelieferung unmittelbar fortgesetzt wird, wird in der vorliegenden Ausgabe der Text im Wege der ›Ab- oder Aufrundung‹ jeweils an der vorigen oder nächsten Kapitelüberschrift abgeschlossen. Hierauf wird bei den Lieferungs-Überschriften jeweils hingewiesen.

Erstaunt sah Graf Felsmark auf die durchs Fenster

eingedrungene

Dame. Als diese nun ihren Schleier zurückschlug, erkannte Arno

in ihr Atalanta, welche ihm zurief: »Du hast mich besiegt und ich

bin infolgedessen Dein Eigentum, Du kannst über mich verfügen!«

Das Hippodrom, der größte Zirkus New Yorks, war bis auf den letzten Platz gefüllt. Wie bei allen besonderen Gelegenheiten waren die Plätze nach amerikanischer Sitte verauktioniert worden, auch der elendeste Stehplatz auf der Galerie war nicht unter einem Dollar zu haben gewesen, es waren aber auch fünf Dollar dafür bezahlt worden. Ein Logensitz hatte mindestens hundert Dollar gekostet.

Wolle der geneigte Leser nun immer bedenken, dass er sich in einem amerikanischen Zirkus befindet, einer amerikanischen Vorstellung beiwohnt.

Die aus achtzig Mann bestehende Kapelle hatte einen einleitenden Marsch beendet.

In der Manege erschien ein kleiner, magerer, ältlicher Herr im Frackanzug, verbeugte sich nach allen Seiten und dann hub er an:

»Hochgeehrte Herrschaften, Ladies und Gentlemen! Ich habe die Ehre, mich Ihnen vorstellen zu dürfen: Antonio Ramoni ist mein Name, ich bin der Begründer des noch jetzt existierenden Zirkus Ramoni, der durch meine rastlosen Bemühungen und noch mehr durch die Gunst des kunstverständigen amerikanischen Publikums eine Weltberühmtheit wurde, von dessen Leitung ich aber schon vor fünfzehn Jahren zurückgetreten bin. Schon mein Vater hatte die Ehre, ein freier Bürger der Vereinigten Staaten von Nordamerika zu sein, meine Mutter war eine freie Amerikanerin, und mir selbst wurde die Ehre zuteil, das Licht der Welt in Cincinnati im Staate Ohio zu erblicken.«

Schon hierfür begeistertes Händeklatschen, die Musik intonierte den Anfang des Yankee Doodles,(*) brach kurz ab, und das patente Männchen, nachdem es sich dankend verbeugt hatte, fuhr fort:

(*) Die bizarre Nationalhymne der Amerikaner.

»Gestatten Sie mir, acht Namen zu nennen, die jeder echte Amerikaner kennt. Doktor Elias Wilson, Professor der Mathematik an der Columbia-Universität, Professor Huxley, erster Bibliothekar des Staatsarchivs in Washington...«

Und so zählte er noch sechs andere auf, lauter Namen von Klang, darunter auch zwei Senatoren und Parlamentsmitglieder.

,,Hat jemand der Herrschaften gegen die Glaubwürdigkeit dieser acht Männer etwas einzuwenden?«

»Nein, nein, niemals!!«, erklang es vieltausendstimmig.

»Vor sechzehn Jahren machten diese acht Männer im Staatsauftrage eine wissenschaftliche Expedition nach dem Sklavensee im Staate Colorado, hart am Fuße des Felsengebirges gelegen.

Dort hauste damals der Indianerstamm der Mohawks, welche die eigentümliche, sonst unter den Indianern gar nicht vorkommende Sitte hatten, dass sie sich gegenseitig zu Sklaven machten. Zwei wetteten etwa, wer am besten schießen könnte — der Verlierer wurde des anderen Sklave mit Leib und Seele, bis er jenen wieder übertrumpft hatte. Manchmal blieb das Sklavenverhältnis aber auch lebenslänglich. Daher bekam dieser See seinen Namen.

Die Mohawks waren sehr kriegerische, raublustige Indianer. Als sie wieder einmal eine Farm überfallen hatten, sollten sie ernstlich gezüchtigt oder gleich ganz ausgerottet werden, denn unterjochen ließen sie sich nie.

Sie rüsteten sich gegen unsere herrliche, unbesiegbare Grenzmiliz zum Verzweiflungskampf. Entsetzlich ist es zugegangen! Alle Weiber, Greise und Kinder, die kein Gewehr abdrücken konnten, haben sie vorher abgeschlachtet! Pardon wurde nicht gegeben und nicht genommen. Noch im Sterben kämpften sie mit einer wahren Berserkerwut — und dann gab es keinen Mohawk mehr.

Ein Vierteljahr später trafen die acht Gelehrten dort ein, um den Sklavensee auszumessen, zu erforschen. Eines Tages, es war der 14. Juni, wurde im nahen Gebirge ein Bär aufgespürt. Jene acht Herren machten sich zur Jagd auf, der Bär wurde gestellt, erhielt einige Schüsse, konnte noch fliehen und flüchtete in eine Höhle.

Mutvoll drangen die Jäger ein. Es war eine Bärin, die soeben ihren letzten Atem aushauchte. Und sie war Mutter. Vier kleine, junge Bären, welche noch nicht wussten, dass die treue Mutter tot war, schmiegten sich an ihren noch warmen Leib!«

Der Impresario wischte sich mit einem Tuche die Augen und fuhr dann fort:

»Und da kroch noch ein fünftes Geschöpfchen aus der Ecke hervor, um an der noch warmen Brust zu saugen. Aber was war das? Das war doch kein junger Bär?... Wunder, es war ein kleines Menschenkind, ein kleines Mädchen, das kräftig an den Zitzen saugte.

Das Wunder blieb bestehen. Es war eine kleine Indianerin. Die besten Sachverständigen schätzten sie auf vier Monate. Aber ein sehr, sehr kräftiges Kind. Natürlich — Bärenmilch!

Sie trug die Tätowierung der Mohawks. Da erklärte sich alles. Die Liebe einer Mutter hatte über den indianischen Stolz gesiegt. Sie war mit ihrem Baby geflohen. Dann war sie wahrscheinlich umgekommen. Da hatte eine Bärin, die Junge stillte, das verlassene Menschenkind gefunden, es in ihre Höhle genommen, nicht um es zu fressen, sondern um es ebenfalls zu säugen. Solche Fälle sind tatsächlich schon wiederholt vorgekommen. Die Mutterliebe kann auch ein Tier vollkommen verwandeln. Wollen Sie nur daran denken, wie oft sich eine säugende Hündin verlassener Kätzchen, die sie sonst hasst, annimmt oder umgekehrt.

Die Gesellschaft kam in die größte Verlegenheit. Die tote Milchquelle erkaltete natürlich schnell, andere Milch war nicht aufzutreiben, irgendwelche präparierte Nahrung wollte die kleine Indianerin durchaus nicht nehmen, und bis zur nächsten Farm hätte ein Reiter zwei Tage und Nächte jagen müssen.

Da sah man in der Ferne Rauch aufsteigen. Es waren meine Lagerfeuer. Ich befand mich mit meinem Zirkus auf der Wanderung von Stadt zu Stadt. Und ich konnte denn auch Hilfe bringen.

Ladies und Gentlemen, ich muss offen sprechen, und ich darf es auch, es ist ein allgemein menschlicher Fall, gar von wissenschaftlicher Bedeutung. Bei meiner Truppe waren viele Frauen, es kam immer einmal ein Kindchen an. So waren auch jetzt zwei stillende Mütter da. Aber vergebens wurde das kleine Indianermädchen an ihre Brust gelegt. Es wollte durchaus nichts davon wissen, schrie Zeter und Mordio. Da aber geschah das zweite Wunder. Zu meinem Zirkus gehörte auch eine ganze Menagerie. Unter anderen war auch eine Bärin vorhanden, ein ganz zahmes Tier, das frei umherlief. Es hatte eben erst drei Junge geworfen. Und da, wie das rothäutige Kindchen auf die Erde gesetzt wurde und die säugende Bärin erblickte, rutschte es sofort hin, wurde mit freundlichem Grunzen empfangen und saugte kräftig mit.

Ladies und Gentlemen, von jenen acht Herren, die von alledem Zeuge wurden, leben heute noch sechs. Ich hatte sie alle eingeladen, meiner heutigen ersten Vorstellung beizuwohnen. Vier der Herren hatten die Güte, der Einladung Folge zu leisten. — Meine Herren, darf ich Sie bitten, sich von mir dem geehrten Publikum vorstellen zu lassen, dass Sie die Wahrheit meiner Worte bezeugen?«

Vier meist ältere Herren erhoben sich in verschiedenen Logen, die sie zum Teil mit ihren Familien besetzt hatten, und begaben sich in die Manege. Eine Vorstellung wäre gar nicht nötig gewesen, sie waren schon bekannt genug, besonders der wegen seiner originellen Einfälle beliebte Professor Wilson, der aber auch für den Dienst der öffentlichen Wahrheit eine furchtbar scharfe Feder führte, wurde mit tosendem Beifall begrüßt, die Kapelle spielte »Heil Dir Columbia«, die ernstere Nationalhymne, alles sang den ersten Vers mit.

»Im Namen dieser meiner Kollegen«, nahm dann Professor Wilson das Wort, »erkläre ich alles, was Signor Ramoni hier über das Indianerkind erzählt hat, für buchstäbliche Wahrheit.«

Wieder begeistertes Händeklatschen, dann fuhr Ramoni in seinem Vortrage fort:

»Ich danke Ihnen sehr, meine Herren. Bitte, wollen Sie Ihre Plätze wieder einnehmen. Nun, Ladies und Gentlemen, komme ich zum Schlusse meines Berichtes.

Ein Jahr lang habe ich das Kind noch mit Bärenmilch genährt, dann nahm ich dasselbe, sobald es laufen konnte, in meine Erziehung. Deshalb habe ich meinen Zirkus verkauft, um mich intensiver mit ihm beschäftigen zu können. Auf welche Weise ich aber das Mädchen sechzehn Jahre lang trainiert habe, das — verzeihen Sie — muss mein Geheimnis bleiben. Die wunderbaren Erfolge werden Sie jetzt sofort selbst sehen. — Bitte, Herr Kapellmeister, Atalantas Einzugsmarsch!«

Achtzig Trompeten und Posaunen schmetterten los, und unter den Klängen eines faszinierenden Marsches trotteten vier riesige Elefanten herein, prachtvoll angeschirrt, die darauf reitenden Inder prachtvoll kostümiert.

Und dann kamen mindestens hundert indische Reiter auf prachtvollen Rossen und mit glänzenden Panzern angetan.

Alsdann tanzten durch die Manege eine ganze Anzahl indische Bajaderen, die schönsten Mädchen, in prachtvollen Seidengewändern und Schleiern, alles gleißend und funkelnd und schillernd.

Hierauf kamen ganze Herden von Zebras, Giraffen, Straußen, Hirschen und anderen Tieren, von Negern in prachtvollen Kostümen geführt.

Und dann wieder eine nicht enden wollende Reiterschar, dann zweihundert schwarze Dahomeyweiber, die Leibgarde des Königs, in zwei Reihen, die eine ganz in goldenen, die andere ganz in silbernen Schuppenpanzern. Sie führten in aller Schnelligkeit unter den Klängen des schmetternden Marsches einen Lanzen- und Schwerterkampf auf.

Dann tauchten wieder ein Paar ungeheure Elefanten auf, ein zweites Paar, ein drittes, ein viertes... vierundzwanzig Paare wurden gezählt, achtundvierzig Stück!

Sie alle waren durch Stränge miteinander verbunden, sie zogen etwas. Und da endlich kam dieses Etwas — ein herrlicher Blumenwagen, für den eine ganze Gärtnerei ihren schönsten Schmuck hatte lassen müssen, umringt von einer Horde Indianer im herrlichsten Federschmuck.

Dann kam nichts mehr. In diesem Blumenwagen sollte doch offenbar Atalanta sitzen. Aber da befand sich niemand drin.

Das kleine Männchen im Frackanzug hatte, seitwärts stehend, mit seinen funkelnden Augen immer das Publikum beobachtet.

Jetzt, als der Blumenwagen hinausfuhr und das Trompetengeschmetter mit einem Schlag verstummte, machte er ein ganz verdutztes Gesicht und blickte sich in komischer Bestürzung in der leeren Manege um.

»Ja, wo ist denn nun Atalanta?«

Ein Herr im Reitfrack kam herein, der Direktor.

»Nun, Signor Ramoni, sind Sie mit meinen Arrangements zufrieden?«

»Das wohl, Herr Direktor, das war ja prächtig, aber — aber — — Sie haben doch vergessen, meine Atalanta in den Blumenwagen zu setzen!«

»O«, lächelte der Direktor, »Sie wissen doch selbst am besten, wie die ist — die kommt bescheiden zu Fuß hinterher.

Ja, da kam sie.

Der Pflegevater ging ihr entgegen, nahm unter einer Verbeugung ihre Hand und führte sie in die Manege.

»Meine Pflegetochter, Miss Atalanta.«

Ein schmetternder Trompetentusch mit Trommelwirbel und Paukenschlag ertönte, seitens des Publikums ein donnernder Applaus.

Atalanta war eine mittelgroße Gestalt, schlank, aber doch mit vollen Formen, ganz in graues, weichgegerbtes Leder gekleidet. Sie trug lederne Beinkleider, darüber ein bis an die Knie reichendes Lederröckchen, ein ledernes Hemd, am Halse geschlossen, auch die Arme bedeckend. Ohne jeden Schmuck, auch die indianischen Stickereien und Fransen fehlten. Das schwarze Haar trug sie offen. Das Gesicht war dunkelbraun mit einem rötlichen Untergrund. Ja, von klassischer Schönheit war es, aber auch unbeweglich, wie aus Bronze gegossen. Dem applaudierenden Publikum hatte sie auch nicht mit einem Kopfneigen gedankt, und bei dieser Gleichgültigkeit blieb sie, blickte immer wie gelangweilt vor sich hin.

»Ladies und Gentlemen«, nahm der Impresario wieder das Wort, nachdem sich der Tumult gelegt hatte, »gestatten Sie mir erst noch eine Erklärung. Atalanta war bekanntlich(*) eine altgriechische Heroine, wurde gleich nach ihrer Geburt im arkadischen Gebirge ausgesetzt, sollte von Raubtieren gefressen werden, eine Bärin nahm sich ihrer an, säugte sie, so wurde sie von Jägern gefunden.

(*) Man wolle im Konversationslexikon nachlesen. welche die Erde von Ungeheuern befreite, war Meisterin in allen körperlichen Übungen, besonders als Schnellläuferin unüberwindbar. Nun hatte sich das bildschöne Mädchen, für Männerliebe ganz unempfänglich, in den Kopf gesetzt, nur dem Manne zu gehören, der sie im Schnelllauf besiege, was dann dem Hippomenes gelang, allerdings auch nur durch eine List.

Nun ist leicht begreiflich, weshalb ich die kleine Indianerin Atalanta nannte. Es kommt aber auch noch etwas anderes dazu.

Meine Pflegetochter wuchs heran und hörte von dieser Sage. Jene Atalanta war also eine gewaltige Heldin geworden.

Diese Geschichte hat meiner Pflegetochter mächtig imponiert. So wollte sie es auch halten. Außerdem mag hier noch der indianische Charakter zum Vorschein kommen, die ihr angeborene Sitte der Mohawks, sich durch eine Wette mit Leib und Seele zu verkaufen. Nun ist Atalanta allerdings eine gute Christin geworden, aber hiermit ist es doch ihr völliger Ernst: Sie wird mal nur den heiraten, der sie in irgend einem Wettkampfe besiegt.

Nun, meine Herrschaften, wird Ihnen Miss Atalanta die erste Probe von ihrer körperlichen und zugleich geistigen Kraft geben.

Ein Diener brachte eine große schwarze Tafel, ein zweiter eine schwere Kanonenkugel, ein dritter einen Porzellanteller mit einer Apfelsine.

»Ich brauche einen Herrn, der ein guter Rechner und bei dem es ausgeschlossen ist, dass ich mich mit ihm verständigt haben könnte.«

»Professor Wilson!«, wurde sofort von allen Seiten gerufen.

Der alte Mathematiker musste wieder in die Manege.

»Hier haben Sie ein Stück Kreide. Nun brauche ich noch eine Streichholzschachtel — danke bestens — ich nehme die Streichhölzer heraus, behalte nur eines — und nun vielleicht noch einen Spazierstock? — Danke sehr — und vielleicht noch ein Taschentuch — danke bestens — — hier, meine liebe Atalanta, hast Du eine zwanzigpfündige Kanonenkugel, einen Teller, eine Apfelsine, einen Spazierstock, ein Taschentuch, eine leere Streichholzschachtel und ein einziges Streichholz — nun amüsiere Dich mit diesen sieben Sachen... so, das geht ja vortrefflich.«

Das Mädchen begann mit diesen sieben so gänzlich verschiedenen Gegenständen zu jonglieren, es war schon ganz fabelhaft, wie sie das überhaupt fertig brachte. Und die Kanonenkugel von zwanzig Pfund war echt, das sollte man besonders noch später erkennen!

»Nun, Herr Professor, wollen Sie einmal hier an diese Tafel zwei recht lange Zahlen schreiben, die multipliziert werden sollen. Irgendwelche!«

Der Professor schrieb groß und deutlich.

»64 271 184 mal 37 812 753!«, las Signor Ramoni. »Atalanta?«

»Ist 2430 Billionen, 771 605 Millionen, 609 552!«, antwortete die Jonglierende sofort.

»Bitte, sage es noch einmal langsam; Herr Professor, wollen Sie nachschreiben.«

Es geschah. Dann multiplizierte der Professor mit Kreide, und viele rechneten im Notizbuch nach.

Das Resultat stimmte.

»Ach, das ist ja gar nicht möglich, die hat das schon gewusst!«, klang es hier und da.

Klirrend zerbrach der Teller, das Mädchen hatte alles fallen lassen.

Signor Ramoni zupfte an seiner Weste, räusperte sich, blickte um sich — aber der Professor kam ihm zuvor.

»Alle die, welche das jetzt gerufen haben, sind ganz gemeine Ehrabschneider, verstanden?!«, rief er mit blitzenden Augen. »Signor Ramoni«, wandte er sich ruhig an diesen, »ich stehe staunend vor einem gründlichen Rätsel! Ich habe schon manchen wunderbaren Kopfrechner kennen gelernt, aber so etwas — nein! Wie ist das möglich?!«

»Ja, Atalanta ist von jeher ein mathematisches Wunderkind gewesen, wie sie überhaupt ein phänomenales Gedächtnis hat. — Aber nun, meine geehrten Herrschaften, ich hätte Ihnen gern noch weitere mathematische Kunststückchen vorgeführt, noch ganz, ganz andere Sachen, doch das ist jetzt vorbei. Miss Atalanta fühlt sich durch jene Bemerkungen beleidigt. Nun, so gehen wir zu anderem über.«

Lächelnd setzte Signor Ramoni seinen Fuß auf die Kugel.

»Ich sagte Ihnen vorhin, das sei eine zwanzigpfündige Kanonenkugel. Sie haben Miss Atalanta mit ihr jonglieren sehen, und zwar mit einer so großen Leichtigkeit, dass Ihnen gerechte Bedenken aufgestiegen sein mögen, ob das auch wirklich eine Kanonenkugel ist. Und diesmal haben Sie recht. Das ist nämlich ein ganz leichter Gummiball. Die Diener haben vorhin nur so getan, als wäre es eine schwere Kanonenkugel. Atalanta, wirf den Gummiball einmal in die Höhe.«

Die Indianerin bückte sich, nahm den Ball zwischen beide Hände, und im schnellen Aufrichten schleuderte sie ihn in die Höhe, bis er fast die Decke des zwanzig Meter hohen Zirkus erreichte, also vier Etagen hoch, fing ihn dann mit beiden Händen wieder auf.

Nun, ein Gummiball war das nicht. Das hatte man besonders beim Auffangen bemerkt. Aber von einer vollen Kanonenkugel konnte erst recht keine Rede sein. Es war einfach eine hölzerne Kegelkugel, und mit der so zu jonglieren und sie so hochzuwerfen, das war schon erstaunlich.

»Meine Herren, starke Männer Amerikas! Zehntausend Dollars zahle ich sofort demjenigen, der diesen Wurf der Miss Atalanta nachmacht!«

Oho!! Ja, es gab hier starke Männer genug, von denen gleich ein Dutzend aufsprangen und in die Manege eilten. Einer nach dem anderen hob die Kugel auf, ein jeder machte dabei ein ganz bestürztes Gesicht — es war tatsächlich eine zwanzigpfündige Kanonenkugel!

»Zehntausend Dollars — wer macht es nach?!«

»I das wäre ja zum Teufel, wenn so etwas dieses Mädel allein könnte!«, rief jemand auf der Galerie.

Ein kolossaler Fleischklotz arbeitete sich durch das Publikum nach der Manege, ein in New York stadtbekannter Mann, ein Fleischermeister, der gar nicht wusste, wohin mit seiner furchtbaren Kraft, der stärkste Mann Amerikas, sagte man. Zum Ringkämpfer eignete er sich weniger, dazu war er nicht mehr gelenkig genug.

Der Riese Goliath zog seinen Rock aus, schlug das Hemd über die unförmlich dicken Arme zurück, spuckte in die Hände, bückte sich, nahm die Kugel und... machte genau so ein verdutztes Gesicht wie alle anderen.

Ja, hochwerfen konnte er die Kugel, aber nicht höher als drei Meter, und dann vermochte er sie nicht wieder aufzufangen, er wurde von ihr zu Boden gerissen.

»Das ist Zauberei!«, schrie er. »Oder das Mädel hat vorhin eine andere Kugel gehabt!«

»Atalanta, dasselbe noch einmal, aber nur mit einer Hand!«, rief Ramoni der Indianerin zu.

Atalanta schob die rechte Hand unter die Kugel, schleuderte sie wiederum bis zur Decke empor, fing sie mit einer Hand wieder auf und präsentierte sie dem Fleischermeister.

»Bitte!«

Aber der wollte nichts mehr von der Kugel wissen, gar nichts, drehte sich schnell um und riss aus.

Das Publikum brach in ein unbändiges Gelächter aus. Noch viel größer freilich war sein Staunen.

»Jetzt wird Miss Atalanta den geehrten Herrschaften ihre Unfehlbarkeit im Schießen beweisen, und zwar erst mit einem Revolver, was wohl etwas ganz anderes zu sagen hat, als mit einer langen Büchse.

Hierbei muss ich — leider — den Herrschaften eine Aufklärung geben. Als der beste Kunstschütze Amerikas, wenn nicht der Welt, gilt wohl der berühmte Buffalo Bill. Aber der schießt nach den in die Höhe geworfenen Tonkugeln mit Schrot! Und zwar aus einer Büchse, deren sehr langer Lauf sich nach vorn etwas erweitert, sodass sich die tausend Schrotkörnchen noch viel mehr zerstreuen! Miss Atalanta dagegen schießt nur mit Kugeln! Bitte, ist hier ein Herr, der den Revolver laden will?«

Es geschah. Der Zirkus hatte an der Seite etwa zehn Meter über der Manege auch eine Bühne, für theatralische Aufführungen. Auf diese wurde die schwarze Tafel gesetzt, Ramoni stellte sich darunter, warf schnell hintereinander sechs weiße Tonkugeln hoch, so groß wie Taubeneier, auf der anderen Seite der Manege stand Atalanta, etwa zweiundzwanzig Meter von der hochstellten Tafel entfernt, und wenn an dieser eine weiße Kugel vorübersauste, feuerte sie.

Alle sechs Tonkugeln wurden zerschmettert, dann Löcher in der Scheibe gezeigt. Diese Sicherheit im Schießen war einfach nicht mehr zu übertreffen.

Doch, sie ließ sich noch übertreffen.

»Atalanta wird Ihnen jetzt zeigen, wie sie noch die alten Waffen ihrer Väter, Pfeil und Bogen, zu handhaben versteht!«, meldete der Impresario.

Ramoni heftete auf die schwarze Tafel eine weiße Visitenkarte, die Indianerin erhielt einen großen Bogen und drei befiederte Pfeile, ließ prüfend die Sehne schnellen, spannte sie etwas lockerer, legte einen Pfeil darauf und schoss ihn ab, und noch ehe dieser aufschlug, war schon der zweite unterwegs, im nächsten Moment folgte der dritte — der erste hatte die Visitenkarte in der Mitte durchbohrt, war vom zweiten Pfeil gespalten worden, dieser vom dritten.

Die drei mit gespaltenen Schäften zusammensteckenden Pfeile wurden mit der vorn daran haftenden Visitenkarte im Publikum herumgegeben.

Das Staunen lässt sich denken, nicht schildern.

»Das ist keine Schießkunst mehr, das ist Hexerei!«, rief man allgemein.

»Meine Herrschaften, nur einen einzigen Speerwurf!«, meldete Ramoni.

Wieder wurde eine Visitenkarte an die schwarze Tafel geheftet, diese jetzt aber an zwei Stricke gehängt und in starke Schwingungen versetzt.

Atalanta erhielt einen Speer von zwei Meter Länge mit Stahlspitze, anscheinend sehr schwer, wog ihn prüfend in der Hand, beugte den Oberleib zurück und schleuderte den Speer nach der schwingenden Scheibe.

Mit zitterndem Schafte blieb er stecken, er hatte die Visitenkarte genau in der Mitte durchbohrt.

»Fabelhaft, fabelhaft!«

»Meine Herrschaften, jetzt wird Ihnen Atalanta noch ein spezielles Beispiel für ihre unfehlbare Berechnungsgabe vorführen. Erschrecken Sie nicht, es ist keine Gefahr vorhanden, Miss Atalanta ist ihrer Sache absolut sicher. Ich werde meine geliebte Pflegetochter und so kostbare Schülerin doch keiner Todesgefahr aussetzen.«

Ein dickes, spitzes Eisen und ein leichtes Bambusrohr wurden gebracht und Ramoni rief aus:

»Meine Herrschaften, hier sehen Sie eine Harpune, ungefähr zehn Pfund schwer, mit haarscharf geschliffener Spitze. Das ist ein ganz leichtes Bambusrohr. Auf dieses stecke ich das schwere Eisen mit der Höhlung. So. Nun nehme ich hier eine kleine Rose mit ganz kurzem Stiel, befestige sie auf dem Scheitel der jungen Dame. So. Nun bitte, Atalanta.«

Das Mädchen nahm die Harpune, schleuderte sie mit Riesenkraft bis zur Decke des Zirkus empor. Dort, als die Lanze ihre höchste Höhe erreicht hatte, drehte sie sich natürlich sofort um, dass die schwere Spitze nach unten kam, sie sauste herab, das leichte Rohr schwirrte langsam nach.

Aber noch ehe es so weit war, gerade wie sich das Eisen hoch oben in der Luft umdrehte und sich ablöste, tat Atalanta, die Lanze scharf beobachtend, einige Schritte, blieb mit auf der Brust verschränkten Armen stehen. beugte Oberkörper und Kopf etwas vor... und da kam das schwere, spitze Eisen herabgesaust und schlug ihr die Rose vom Scheitel.

Nur einige Millimeter falsche Berechnung, und die Harpune hätte ihr den Kopf gespalten!

»Das ist ja entsetzlich!«, wurde so allgemein gehaucht und gestöhnt, dass es bei dieser vieltausendköpfigen Menge wie ein gellender Schrei klang.

Eine geschlossene Kutsche von gewöhnlicher Größe, mit einem starken Pferde bespannt, fuhr herein; sie wurde von der Mitte der Manege aus von einem Bereiter mit der Peitsche gelenkt.

Das Pferd trabte im Kreise, bog aber immer einmal ab und zog den Wagen quer durch die Manege.

Atalanta nahm einen Anlauf, sprang auf das Pferd, wieder herab, sprang über das Pferd, lief der Kutsche nach und sprang mit gleichen Füßen auf das mindestens zwei Meter hohe Verdeck, wieder herunter, lief dann dem Gefährt nach, sprang von hinten über den Wagen und den Bock auf das Pferd, und wieder herunter, rannte dann dem Pferde entgegen und sprang über dessen Kopf über die ganze Kutsche hinweg.

Das Staunen war so groß, dass kein einziger an ein Applaudieren dachte. Das war auch alles so furchtbar schnell gegangen. Und dabei diese spielende Leichtigkeit und Eleganz!

»Sprung über zwanzig indische Riesenelefanten! Mehr gehen leider in die Manege nicht hinein!«, rief Ramoni, eine neue Kunstleistung ankündigend.

Die Tiere wurden von ihren Wärtern hereingetrieben, zwanzig Stück der ungeheuren Dickhäuter stellten sich dicht nebeneinander auf.

»Ach, das ist ja gar nicht möglich!«

Nun, diesmal sprang sie allerdings anders. Sie ging die nach der Bühne führende Treppe hinauf, wo sie noch einen guten Anlauf hatte.

»Fertig! Los!«

Sie sprang ab, sauste mit hochgezogenen Knien, diese mit den Armen umschlingend und sich duckend, wie ein Ball durch die Luft, mit lang nachflatternden Haaren, über die zwanzig Elefanten hinweg, in den gegenüberliegenden Stalleingang hinein.

Jetzt, als die Elefanten wieder fortgeführt wurden, brach der donnernde, nicht enden wollende Jubel los.

Nur Signor Ramoni bedankte sich, das Mädchen war und blieb gegen jeden Applaus ganz unempfindlich.

»Meine geehrten Herrschaften, jetzt möchte ich Ihnen etwas ganz Phänomenales vorführen. Miss Atalanta besitzt nämlich einen ganz besonderen Knochenbau. Daran ist aber nicht die Bärenmilch schuld, sondern das ist die Folge meiner Erziehung, das Geheimnis einer besonderen Ernährungsweise, welche wunderbare Knochen gebildet hat, so hart wie Stahl, wie Diamant, und dennoch wie Gummi. Miss Atalanta wird jetzt von der Zirkusdecke in die Manege herabspringen, und zwar auf eine Eisenplatte.«

Und schon kam ein Seil herab, schon setzte das Mädchen einen Fuß in die Schlinge und ward hochgezogen, schon wurde eine Eisenplatte hereingetragen und nach Ramonis Anweisung in die Mitte der Manege gelegt.

Da endlich begriff man im Publikum, was jetzt geschehen sollte, da endlich wurde das Todesschweigen gebrochen.

»Nun, das ist nicht möglich! — Um Gottes willen, nur das nicht! — Das ist ein gotteslästerlicher Frevel! — Das darf nicht erlaubt werden!«

So und anders erklang es durcheinander.

Da aber sah man das Mädchen schon oben an der himmelhohen Decke als kleines Figürchen an einer Stange hängen, und man wusste, dass jetzt alles zu spät war.

»Fertig?«, rief der Impresario hinauf.

»Fertig!«, klang es von oben zurück.

»Los!«

Und da kam es von der Höhe herabgesaust, schmetterte krachend auf die Eisenplatte und... Atalanta erhob sich wieder, tat einige Schritte seitwärts, strich die Haare zurück und stand gleichgültig wie immer da.

Es war der Jubel der Befreiung von der Todesangst, der jetzt losbrach, nur durch den schmetternden Tusch der Pauken und Posaunen konnte er noch übertönt werden.

»Nun, meine Herrschaften, wollen wir zur Abwechslung wieder etwas Geist einschieben. Der größte Scharfsinn des menschlichen Geistes wird wohl im Schachspiel offenbar. Wollen wir unsere Atalanta einmal daraufhin prüfen. Es sind doch gewiss starke Schachspieler unter Ihnen.«

»Professor Wilson, Professor Wilson!«, erlang es sofort von allen Seiten.

Der Mathematiker war ja gerade keine Weltberühmtheit, aber doch als sehr starker, geistreicher, scharfsinniger Spieler bekannt.

»Wollen Sie ein Partiechen mit Miss Atalanta riskieren, Herr Professor?«

»Ei gewiss, warum denn nicht.«

»Wollen Sie, wenn Sie gewinnen, lieber zehntausend Dollars ausgezahlt haben oder wollen Sie die junge Dame heiraten?«

»Nun, das kommt darauf an, da muss ich erst mit meiner Frau sprechen, ob wir Ende dieses Jahres die goldene Hochzeit feiern wollen oder uns lieber scheiden lassen!«, entgegnete der alte, glatzköpfige Professor und löste ein allgemeines Gelächter aus.

In der Manege wurde jetzt ein riesiger Teppich ausgebreitet, in weiße und schwarze Felder geteilt, und unter den Klängen eines Marsches kamen die zweiunddreißig Schachfiguren hereinmarschiert, junge Mädchen, die kleinen reizend als Weinbauern gekleidet, die Springer mit Pferdeköpfen, die Türme in Rokokotracht, die Läufer als solche charakterisiert, der stolze König und die Königin. Die eine Partei in Schwarz mit Silber, die andere in Weiß mit Gold.

Die lebendigen Schachfiguren stellten sich auf. Auf eine Seite des Teppichs wurden die Buchstaben A bis H gelegt, die Längsreihen werden durch 1 bis 8 markiert. Auf diese allgemein übliche Weise konnte man die Figuren, die schon vorzüglich eingeübt waren, durch Zuruf lenken.

»Herr Professor, links oder rechts?«, sagte der Impresario, beide Fäuste hebend.

»Links.«

Er hatte den schwarzen Stein gewählt und Weiß zieht regelmäßig an.

»Können Sie von Ihrer Loge aus die Figuren gut überblicken?«

»Ganz vorzüglich.«

Gegenüber seiner Loge befand sich die Bühne. Auf diese stellte sich Atalanta.

»Meine Herrschaften, das Schachturnier ist eröffnet! Miss Atalanta hat Weiß und zieht an!«

Wir wollen es kurz machen, wie es auch die junge Indianerin machte. Denn es dürfte bekannt sein, dass eine einzige Schachpartie unter Umständen tagelang währen kann.

Atalanta wusste es dadurch so kurz wie möglich zu machen, dass sie sofort möglichst viele Bauern schlug. Geistreich ist das nun freilich nicht, vielmehr der allerplumpste Anfang. Aber die Hauptsache war dabei, dass es dadurch schnell ging, denn der Professor musste natürlich immer wieder schlagen.

Nachdem auf diese Weise sofort acht Bauern vom Brette entfernt waren, rückte Atalanta mit Springer, Läufer, Turm und Königin mächtig gegen den feindlichen König vor, und beim dreizehnten Zug rief sie:

»Schach und matt!«

Wieder brach ein tosender Beifall los. Man muss die Begeisterung der Amerikaner für das Schachspiel kennen. Und der Erfolg liegt im Erfolg, sagt ein französisches Sprichwort. Der scharfsinnige Professor hatte sich vollständig überrumpeln lassen. Verlegen kratzte er sich hinter den Ohren.

»Ja, wenn die freilich so toll spielt...«

»Herr Professor, haben Sie etwas an dem Spiele auszusetzen?!«

»Nein, o nein, ganz ehrlich ist es ja gewonnen worden. Aber... mit der spiele ich nicht wieder.«

Da erlang eine Stimme ans dem Zuschauerraum:

»Darf ich mit der Dame eine Partie spielen?«

»Bitte sehr. Wollen Sie sich herunter bemühen, damit ich Sie vorstellen kann.«

Ein noch sehr junger Herr trat in die Manege.

»Wie ist Ihr werter Name?«

»Ferrara — Diaz Ferrara!«, lächelte das zierliche Herrchen.

Ein Ruf des Erstaunens ging durch den Zirkus. Ja, diesen jungen Spanier kannte man! Das war der jetzige Weltmeister des Schachspiels, der erst neulich auf einem internationalen Turnier sämtliche Geistesheroen mit spielender Leichtigkeit besiegt hatte.

Und Signor Ramoni erschrak. Jetzt war er es, der sich verlegen hinter den Ohren kratzte. Daran hatte er freilich nicht gedacht, dass dieser Mann hier sein würde.

Signor Ramoni machte ein ganz verzweifeltes Gesicht. Spielen musste er seine Schülerin unbedingt lassen, sonst wäre er von den Amerikanern gelyncht worden. Und so fragte er denn den Meisterschaftsspieler:

»Wollen Sie zehntausend Dollars haben, wenn Sie gewinnen, oder Miss Atalanta heiraten?«

»Das werde ich mir später noch überlegen.«

»Nein, das muss vorher gesagt werden.«

»Gut, dann werde ich sie heiraten.«

Der Spanier wollte ebenfalls von der Bühne aus die Figuren dirigieren und stieg hinauf.

Und unter atemloser Spannung des Publikums begann das Spiel.

Der Weltmeister hatte Weiß und rückte, wie es beim Beginn erlaubt ist, gleich mit zwei Bauern gleich zwei Felder vor. Atalanta tat denselben Doppelzug. Der Spanier führte den einen Bauer wie üblich mit dem Springer. Atalanta aber schlug ihm kurzerhand einen Bauer — — ein sehr, sehr schlechter Zug.

Eine Pause von drei Minuten, was hier eine kleine Ewigkeit zu bedeuten hatte. Jetzt entwarf der Spanier seinen Feldzugsplan. Dann hob er seinen Arm.

»Ich sage an: In sechs Zügen matt!«

Wenn das dieser Schachspieler sagte, so war Atalantas Schicksal bereits besiegelt. Denn im Schachspiel gibt es keinen Zufall. Jetzt konnte sie spielen wie sie wollte — in mindestens sechs Zügen war sie matt gesetzt. Freilich, kein einziger im Publikum konnte das schon sehen. Aber dieser Weltmeister irrte sich nicht.

»Spielen, spielen!«

Der Spanier rückte einen Läufer. Atalanta ging gleich mit der Königin vor.

»Oooh!!«, erscholl es bedauernd durch den ganzen Zirkus.

Sie hatte sich versehen, hatte durch einen falschen Zug die Königin verloren!

Aber ein Zurücknehmen gibt es in diesem Kriegsspiel natürlich nicht. Der Spanier nahm ihr diese Hauptfigur kaltblütig weg, die schwarze Königin musste von dem Teppich verschwinden.

Wütend stampfte Ramoni mit dem Fuße auf, dann ging er auf die Bühne hinauf.

»Señor Ferrara, Sie beabsichtigen wirklich, die Indianerin zu heiraten?«

»Nun, was sonst?«

»Wie viel fordern Sie?«

»Schlagen Sie vor!«

»Zwanzigtausend Dollars!«

»Fünfzigtausend Dollars.«

»Abgemacht. Miss Atalanta bleibt mein.«

Ramoni zog Scheckbuch und Füllfederhalter, schrieb einen Scheck aus, den der Spanier kaltblütig in seine Brieftasche verschwinden ließ.

Da hob Atalanta ihren Arm.

»Ich sage an: In vier Zügen matt!«

Niemand im Publikum verstand, was sie eigentlich wollte. Das braune Gesicht des Spaniers aber färbte sich plötzlich aschgrau. Ja, der sah es nun sofort. Dieses Weib hatte ihm durch Aufopferung der Königin eine ganz niederträchtige Falle gestellt, und er war denn auch richtig glatt darauf hineingefallen!

Beim vierten Zuge setzte ihn die Indianerin matt.

Ach, dieser Tumult, der jetzt losbrach! Dagegen war all der frühere Spektakel gar nichts. Und dieses Pfeifen, als der spanische Weltmeister, der schon seinen Sieg angesagt hatte, die Treppe hinuntereilte und gleich im Stall verschwinden wollte. Aber Ramoni eilte ihm nach und hielt ihn am Rockzipfel fest.

»Sie, sehr geehrter Herr, wollen Sie mir nicht gefälligst meinen Scheck wiedergeben?«

Das hatte nun bloß noch gefehlt! Dieses Gelächter! Endlich konnte Ramoni wieder zu Wort kommen.

»Ich bitte für Miss Atalanta um fünfzehn Minuten Pause. Nach der Pause finden die Ringkämpfe statt. Herren, die sich daran beteiligen wollen, stehen in der Garderobe Trikots zur Verfügung.«

Signor Ramoni begab sich sofort in sein kleines Privatbüro und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl fallen. Er war ein alter Mann, hatte schon seit fünfzehn Jahren keine solche Anstrengung mehr durchgemacht. Sein Herz klopfte furchtbar.

»Es sind viele Herren und Damen da, die Sie sprechen möchten«, meldete ein Diener, »hier auch eine ganze Menge Briefe und Karten...«

»Ach, um Gottes willen, nichts hören und sehen!«

Als erster ließ sich gleich der berühmte Professor Dodd melden.

Ramoni wurde stutzig. Da bekam er wirklich einen weltberühmten Namen zu hören.

Professor Dodd war in Amerika der berühmteste Arzt, Chirurg und Anatom. Aber auch aus Europa kamen Leute, um sich bei ihm einer Operation zu unterwerfen, die kein anderer Chirurg auszuführen wagte.

Dieser Professor Dodd hatte eine wunderbare Geschicklichkeit, zwei wunderbar leichte Hände, denn er konnte die linke genau so sicher gebrauchen wie die rechte. Der schnitt einen ganzen Menschen lebendig auseinander und flickte ihn wieder zusammen.

Nur er selbst war gar kein richtiger Mensch. Ein unheimlicher Gesell. Unausgesetzt war er auf der Suche nach Leichen, um sie zu sezieren. Die sind aber in Amerika gar nicht so leicht zu haben. Nur hingerichtete Verbrecher, die aber doch nicht so häufig sind und auch in die öffentlichen Institute kommen. Keine Selbstmörder. In Amerika muss jeder Mensch freiwillig seine Erlaubnis geben, dann darf er nach seinem Tode seziert werden.

Und auf diese Weise bekam Professor Dodd nun freilich genug Objekte für seinen Seziertisch. Er suchte Menschen, die ihre einstige Leiche ihm schon bei Lebzeiten verkauften und... ermordete sie!

Das heißt, er suchte mit Vorliebe Schnapsbrüder, behielt sie bei sich, gab ihnen so viel Branntwein wie sie wünschten, und es dauerte selten länger als acht Tage, so starben sie am Delirium. Ja, er fahndete auch auf andere Personen, die irgend ein besonderes Leiden oder einen besonderen Körperbau hatten, wusste sie zum Schnapstrinken zu verführen, bis er sie so weit hatte, wie er sie haben wollte. Dann zersägte und zerschnitt er sie auf seinem Operationstisch.

Ist das nicht so gut wie Mord? Aber öffentlich angeklagt konnte er deswegen natürlich nicht werden.

»Professor Dodd? Den muss ich empfangen, der hat mir einmal durch eine Operation das Leben gerettet. Ich lasse ihn bitten!«, sagte Ramoni.

Der Angemeldete trat ein. Es war ein unheimlicher Mensch — ein wahres Mephistophelesgesicht mit schwarzem Knebelbart, weiß wie der Tod.

»Herr Direktor Ramoni? Sie haben nur noch zehn Minuten Zeit, deshalb fasse ich mich so kurz wie möglich: Ich möchte gern einmal diese Miss Atalanta sezieren.«

Ramoni reckte den Kopf weit vor, er glaubte nicht recht gehört zu haben.

»Se... zieren?!«

Der Professor versuchte zu lächeln, allein vergebens, dieses Teufelsgesicht aus weißem Marmor, in dem die schwarzen Augen wie scharf geschliffene Dolche blitzten, war keines Lächelns fähig.

»Habe ich sezieren gesagt? Untersuchen habe ich natürlich gemeint. Was dürfte eine gründliche Untersuchung des ganzen Körpers kosten? Fordern Sie einen genügenden Preis. Mir kommt es gar nicht darauf an.«

»Herr Professor Dodd! Ebenso kurz und bündig wie Sie anfragen, will ich Ihnen auch antworten. Abgesehen davon, dass ich über Miss Atalanta ganz und gar nicht zu verfügen habe, dass Sie da mit ihr selbst sprechen müssten — sage ich Ihnen gleich, machen sich nicht die geringste Hoffnung. Und wenn Sie ihr Millionen aufzählen — sie wird Ihnen die Millionen verächtlich vor die Füße werfen und — gleich ganz offen gesprochen — sie würde Sie mit der Reitpeitsche traktieren.

Ich will Ihnen auch gleich sagen, weshalb so etwas bei dieser jungen Indianerin ganz und gar ausgeschlossen ist. Sie hat ein äußerst stark entwickeltes Schamgefühl. Als Kind ging es ja. Aber mit ihrem elften Jahre fing es an. Sie entkleidet sich auch nicht vor einer Frau. Und vor einem Mann entblößt sie kaum den Unterarm!«

»Nun, da gäbe es schon noch ein Mittel.«

»Was für ein Mittel?«

»Ein Tränklein, das sie bewusstlos macht, und wenn sie erwacht, ist schon alles geschehen, sie weiß gar nichts davon.«

Hoch richtete sich Ramoni empor.

»Herr Professor!«, sagte er mit schneidender Stimme. Sie haben mir einst das Leben gerettet, haben mir ein Magengeschwür operiert. Und Sie sind ein Mann der Wissenschaft. Deshalb will ich Ihnen das jetzt verzeihen, will gar nichts gehört haben.«

»Ist das Ihr letztes Wort?«

»In dieser Angelegenheit mein allerletztes Wort!«

»Adieu.«

Draußen auf dem dunklen Korridor murmelte der Chirurg:

»Und diese junge Indianerin kommt doch noch auf meinen Seziertisch, und zwar lebendig! Das bin ich der Wissenschaft schuldig.«

Erschöpft, mit der Hand nach dem Herzen greifend, hatte sich Ramoni wieder auf den Stuhl fallen lassen.

Da trat wieder ein Mann ein, ein kleines, verhutzeltes Männchen, sehr schäbig angezogen, mit aufgedunsenem Gesicht und roter Nase, nach Alkohol duftend.

»Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wie kommen Sie hier herein?!«, herrschte ihn der Impresario an.

»Signor Ramoni«, brachte der verkommene Mansch, sich scheu umsehend, mit heiserer Stimme hervor, »ich wurde nicht vorgelassen — ich schlich mich herein — schmeißen Sie mich nicht hinaus, es handelt sich um ungezählte Millionen!«

Da hielt Ramoni allerdings noch einmal die Hand zurück, die schon auf den Klingelknopf drücken wollte.

»Ungezählte Millionen? Da sehen Sie gerade danach aus! Was wollen Sie?«

»Ich war einst ein anderer, als ich jetzt hin, ich war Sheriff, Richter, dann ein berühmter Advokat...«

»Was wollen Sie hier?! Fassen Sie sich kurz!«

»Hat diese Indianerin nicht eine Tätowierung auf dem Rücken?«

Mit grenzenlosem Staunen blickte Ramoni den Mann an.

»Mensch, was wissen denn Sie hiervon?«

»Figuren und Striche und Punkte, aber noch nicht als Kind, sondern diese kamen erst in ihrem elften oder zwölften Jahre auf ihrem Rücken zum Vorschein.«

»Mensch«, wiederholte Ramoni in immer größerem Staunen, »wie kommen Sie zur Kenntnis dieses Geheimnisses?«

Da begann das Männchen in dem engen Raum einen sonderbaren Freudentanz aufzuführen.

»Endlich gefunden!«, jauchzte er auf. »Der Pferdedieb hat mich damals nicht belogen — der Schlüssel zu der Geheimschrift ist gefunden — die Indianerin trägt ihn auf dem Rücken — wir können den Schatz im Sklavensee heben — Hunderte von Tonnen Gold, sie sind unser!«

Da schrillten überall Klingeln, sie meldeten das Ende der Pause. Ramoni sprang auf und schob den Kerl hinaus.

»Ich muss in die Manege, kommen Sie nach Schluss der Vorstellung wieder!«

Atalanta war wieder in dem grauen Lederkostüm erschienen, während man gehofft hatte, sie jetzt im Trikot zu sehen.

Wir wissen nun, dass dies bei diesem Mädchen ausgeschlossen war.

»Nun, erklären sich einige gewandte Ringer bereit, es mit Atalanta zu versuchen?«, fragte Ramoni.

Es war eine ganze Menge! Sie alle hatten sich schon in Trikot geworfen.

Gleich der erste war ein bekannter Ringer, der Meisterschaftsringer vom Staate New York, ein kolossaler Hüne, ein Herkules mit strotzenden Muskeln.

»Wie soll das Schiedsgericht gebildet werden?«

Das Publikum erklärte, dass es selber Schiedsgericht genug sei.

»Wie soll gerungen werden? Das hat immer der Gegner zu bestimmen. Nur jedes Schlagen ist verboten.«

»Ach, bei mir kann jeder Griff angewendet werden!«, sagte der Riese, geringschätzend die schmächtige Indianerin musternd.

Sie stellten sich einander gegenüber.

»Los!«

Der Ringkämpfer bückte sich und streckte schulgerecht die Hände vor — in demselben Moment aber war Atalanta auch schon mit einem blitzähnlichen Satze bei ihm, und in demselben Moment lag der Meisterschaftsringer schon wie ein geprellter Frosch auf dem Rücken.

Wie es eigentlich gekommen war, das wusste niemand zu sagen. Aber köstlich war es anzusehen, wie der Riese langsam aufstand und sich ganz verdutzt umblickte.

»Ja, was war denn das?!«

Genau so erging es noch zwei anderen. Ein Sprung, ein Ruck, und da lagen sie auf dem Boden. Schon hatte niemand mehr Lust.

»Dös is nix, dös is ka Kunst!«, rief da eine Stimme auf der Galerie. »Packen muss man's Dirndl halt können, a Schwyzer Gürtelringkampf!«

»Wer hat das gerufen? Bitte sehr! Jede Kampfesweise ist erlaubt.«

Ein baumlanger Kerl mit wahren Pferdeknochen erschien in der Manege, in Tiroler Tracht, mit Kniehosen und Wadenstrümpfen, ein Holzknecht, eben erst nach Amerika gekommen.

Es wurde der Indianerin erklärt, sie war mit allem einverstanden. Der Tiroler hatte schon einen Gürtel um, Atalanta bekam ebenfalls einen umgeschnallt. Wer den Boden anders berührte als mit den Füßen, nur mit einer Hand, hatte verloren.

»Na da komm halt her, mein Püppel. Nu sollst schaun, wie an Alpgäuer sein Dirndl im Tanz schwingt. Eins — zwei — drei — jubb!«

Jawohl, jubb! Die Indianerin wollte eben nicht jubb machen. Der riesenhafte Älpler zog hinten an ihrem Gürtel, riss und würgte, stemmte sich immer fester, die Adern schwollen wie dicke Stricke an seiner Stirn — alles vergebens, die Indianerin war wie am Boden festgewurzelt.

»Sakra — Sakra — Kruzifix! — Malefizdirndl — — eins — zwei — drei — jubb!«

Das Publikum lachte immer stärker.

»Mach ein Ende mit ihm«, sagte Ramoni, »jetzt werde ich einmal kommandieren: Eins — zwei — drei — jubb!«

Jubb und da flog der Tiroler in großem Bogen über den Kopf Atalantas weg und lag auf Knien und Händen am Boden. Wenige Minuten später war er sang- und klanglos aus der Manege verschwunden.

Nun aber wollte erst recht niemand mehr mit diesem »Malefizdirndl« ringen. Jetzt hatte man ja deutlich gesehen, dass sie nicht etwa ein Bein stellte, sondern dass es nur ihre Riesenkraft war, verbunden mit artiger Gewandtheit.

»Wirklich niemand mehr?«

Schon immer war durch das Publikum ein Murmeln gegangen, ein Name war genannt worden und lauter wurde er jetzt gerufen:

»Graf Felsmark! Graf Arno von Felsmark soll mit ihr ringen!«

Der Betreffende war leicht in der Menge herauszufinden, denn die Augen aller wendeten sich ihm zu.

Es war ein junger Mann, der im Parkett saß, mit einem blondlockigen Achilleskopf, schön wie ein Gott.

Und immer stürmischer wurde es gerufen, gebrüllt, bis das ganze Publikum tobte:

»Graf Arno von Felsmark soll mit der Indianerin ringen!«

Signor Ramoni ging hin.

»Bitte, wollen Sie einen Gang wagen?«

Der junge Mann, den man so in der Menge sitzend nicht weiter beurteilen konnte, schüttelte seinen klassischen Lockenkopf.

»Ich ringe nicht öffentlich, produziere mich überhaupt nicht öffentlich.«

Schon seit einiger Zeit hatte die junge Indianerin mit ihren großen, glänzenden, so melancholischen Augen nach ihm hingestarrt. Jetzt kam sie langsam heran, zum ersten Male, dass sie für irgend etwas Interesse zeigte

»Sie sind Ringkämpfer?«, fragte sie leise mit melodischer Stimme.

»O nein. Ich bin Sportmeister des Athletikklubs.«

»Alles hofft auf Sie, dass Sie mich besiegen könnten.«

»Möglich!«, war die kühle Antwort.

»Sie wollen nicht mit mir ringen?«

»Nein. Es geht gegen meine Prinzipien.«

»Sie sind feig!«, sagte die Indianerin verächtlich und wandte ihm den Rücken.

Jäh sprang der junge Mann empor.

»Ich feig? Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Herr Direktor, ich ziehe mich in der Garderobe um.«

Es war eine sechs Fuß hohe, schlanke, aber breitschultrige Gestalt, die durch die Manege nach dem Stalleingang schritt, und als das Publikum seine Absicht merkte, da erbrauste es jetzt vieltausendstimmig mit donnerndem Jubel:

»Hipp hipp hurra für den Grafen von Felsmark! Hipp hipp hurra für den Champion-Gentleman von New York!«

Die Indianerin musste das Publikum noch durch einige Kraftkunststückchen unterhalten. Doch nur wenige Minuten dauerte es, dann erschien der Graf im Trikot wieder, und Rufe des Erstaunens, der Bewunderung gingen durch den ganzen Zirkus.

Man wusste ja, dass dieser Mann, der fürstlich bezahlte Trainer des Athletikklubs, ausschließlich der Ausbildung seines Körpers lebte, dass er Meister in jeder Art von Sport war, dass von weit her die berühmtesten Maler und Bildhauer kamen, um seinen Körper zu studieren — aber so etwas von harmonischer Schönheit hätte man doch nicht erwartet!

Man hatte heute Abend ja schon viel von kolossaler Muskulatur gesehen. Das hier war etwas ganz, ganz anderes. Kein plumper Herkules, sondern ein schlanker Achilles. Keine Oberarmmuskeln wie Kanonenkugeln, aber am ganzen Körper auch die kleinste Muskel wie von gottbegnadeter Künstlerhand herausgearbeitet. Die ganze Gestalt eine Vollendung der herrlichsten Harmonie, an deren Anblick sich ein künstlerisch gebildetes Auge nicht satt sehen konnte. Und nun noch dazu dieser prächtige, germanische Lockenkopf!

»Los!«

Wie immer sprang die Indianerin wie ein Panther, nein, mit der Schnelligkeit eines Gedankens gegen ihren Gegner an, aber mit sicherem Griff hatte dieser sie sofort gepackt.

Und nun bekam das mit Ringkämpfen doch so verwöhnte Publikum einen Kampf zu sehen, wie es einen solchen noch nie geschaut hatte.

Es war ein fürchterlicher Kampf! Das Fürchterliche bestand darin, dass auch die Indianerin jetzt zum ersten Male den Gegner richtig packte, wo sie ihn packen konnte, und da erst erkannte man, was dieses junge Mädchen, nach einer geheimnisvollen Methode trainiert, für eine fürchterliche Kraft besaß, und zwar auch in den Händen, in jedem Finger.

Man sah deutlich, wie sich ihre Finger immer tiefer und tiefer in das nackte Fleisch des Oberarms ihres Gegners eingruben, und wenn die Indianerin ihren Griff löste, dann waren die Stellen, wo ihre Finger geruht, nicht nur blutunterlaufen, sondern das Blut rieselte sogar am Körper herab.

Nein, so etwas hatte man nicht erwartet, das war selbst für dieses amerikanische Publikum zu viel.

»Aufhören, aufhören! Bringt sie auseinander!«

Aber nur für einen Teil, für den kleinsten, war dieser Anblick zu grauenerregend. Der größere Teil des Publikums war Boxerkämpfe gewöhnt, wobei das Blut noch ganz anders fließt.

»Weiter ringen, weiter ringen!«, wurden jene Stimmen zehnfach übertönt.

Und sie rangen weiter. Natürlich griff die Indianerin nicht umsonst so furchtbar zu. Sofort hatte sie gemerkt, dass sie hier einen ebenbürtigen Gegner gefunden.

Es gab keinen wilden Tanz. Fast immer standen sie unbeweglich, versuchten sich gegenseitig auszuheben.

So vergingen wohl fünf Minuten, und nichts hatte sich geändert. Nur dass immer reichlicher das rote Blut an des Mannes fleischfarbenem Trikot herabrann.

Da endlich hob die doch nur kleine Indianerin den sechs Fuß hohen Achilles empor, schmetterte ihn nieder — — aber er war nur auf die Knie gestürzt. Und so blieb er liegen. Er probierte es jetzt auf andere Weise, versuchte seine Gegnerin zu sich nieder zu ziehen. Das war kein Ringen mehr, sondern ein entsetzliches Würgen. Aber erlaubt.

Und Zoll für Zoll, aber zu jedem Zoll wohl eine Minute gebrauchend, zog er sie zu sich herab. Man sah, wie furchtbar sie sich dagegen stemmte, man hörte ihr furchtbares Stöhnen.

Doch tiefer und tiefer ging es mit ihrem Körper — und da plötzlich schnellte der Graf empor und warf sich über sie, drückte sie mit dem Rücken zu Boden, dass ihn ihre beiden Schultern berührten.

Achtzig Trompeten, Posaunen und Pauken schmetterten zum Triumph des Siegers einen ohrenbetäubenden Tusch, aber diesmal wurde dieser Höllenspektakel doch noch von dem donnernden Jubel des Publikums übertönt.

Von allen Seiten stürmte das Publikum in die Manege, um den Sieger auf die Schultern zu nehmen.

Der Graf, blutüberströmt, war schnell aufgestanden, taumelte und stürzte den ersten, die ihn erreichten, bewusstlos in die Arme.

Auch die Indianerin war sofort, als sie freigegeben, aufgesprungen, sie eilte in den Stall. Der langgezogene, gellende Schrei, den sie dabei ausstieß, ging in dem allgemeinen Tumult verloren.

Und ihr Meister sollte nichts von dem Ausgang dieses Kampfes, von der Niederlage seiner Schülerin erfahren.

Signor Ramoni hatte nur sein »Los!« kommandiert, dann hatte er sich schnell in sein Büro begeben. Er konnte es vor Herzpochen nicht mehr aushalten, ließ sich in einen Lehnstuhl fallen — um sich daraus nicht wieder zu erheben.

Ein Herzschlag hatte sein abenteuerliches Zirkusleben nach langer Pause für immer beendet!

Er war in Deutschland ein flotter Gardeleutnant der Kavallerie gewesen, der einzige Sohn eines vielfachen Millionärs. Danach hatte er gelebt, er brauchte keine Schulden zu machen. Wenn er einmal im Spiel ein paar lumpige tausend Mark verlor — sein Wechsel wurde sofort eingelöst. Es kam ja doch nur bedürftigeren Kameraden zugute. Als einer, der den Dienst quittierte und sich ein Gut kaufte, ihn um Bürgschaft über zwanzigtausend Mark bat, hatte Arno sofort zugesagt.

Da starb der alte Graf. Und es war absolut nichts vorhanden! Alles an der Börse verspekuliert! Außerdem noch große Verpflichtungen.

Schon jene Bürgschaft, deren Zahlung jetzt fällig war, die Arno einlösen sollte und nicht konnte, genügte, um ihm als Offizier das Genick zu brechen.

Er war nach New York gegangen, der vorzügliche Reiter war gleich in einem Reitinstitut angekommen. Allerdings in einem sehr bescheidenen, dritter Güte. Nach einem halben Jahre war es das erste von New York. Nur durch diesen neuen Reitlehrer. Besonders die Damen wollten nur noch von diesem schneidigen Bereiter in den Sattel gehoben werden. Noch schöner aber war das Herunterheben. Zuletzt stiegen die Damen bloß noch auf und ab. Und immer schwerer wurden sie. Wer in New York unter zehn Millionen Dollars wog, der kam nicht mehr an, da gab es keine unbelegte Stunde mehr.

Obgleich sich der Reitlehrer wie ein Minister stand — aber ohne Trinkgeld, das gab's bei dem nicht — hatte er diese ewige Hochheberei und Herabheberei bis spät in die Nacht doch bald satt. Er nahm die ihm angebotene Stelle eines Trainingmasters im Athletikklub an. Verschlechtert hatte er sich dadurch freilich nicht. Jetzt bekam er das Gehalt eines Premierministers. Denn der Athletikklub ist der vornehmste Klub, da kann kein lumpiger Millionär mitmachen. Das Klubhaus, ein riesiger Palast, steht in der fünften Avenue, in der nur Milliardäre wohnen.

Hier übernahm der ehemalige preußische Gardeleutnant wieder den Reitunterricht, erteilte auch Fechtlektionen, beteiligte sich persönlich auch gern am Schwimmunterricht und hatte als erster Master noch gegen vier Sportlehrer aller Art unter sich, wofür er jährlich fünfzehntausend Dollars bekam.

Aber erst eine heroische Tat, die allerdings auch jeder andere, der die Courage und die Fähigkeit dazu besaß, ausgeführt hätte, machte ihn so populär.

Eines Sonntags stießen nahe der Küste von Long Island zwei Dampfer zusammen, sanken sofort, ehe ein einziges Boot ausgesetzt werden konnte. Der eine war voll Kinder, die einen Schulausflug machten! Es war einen halben Kilometer von der Küste entfernt, auf der Hunderte von Sonntagsausflüglern standen, und weit und breit kein Boot zu haben!

Unter denen, die sofort ins Meer sprangen, war auch Graf von Felsmark. Achtmal schwamm er den halben Kilometer hin und her, brachte neun Kinder und vier Erwachsene lebendig an Land, also einige Male gleich zwei, einen im Arm und einen auf dem Rücken. Dann war nichts mehr zu retten gewesen.

Hoch klang das Lied vom braven Mann! In Amerika gibt es keine Orden. So etwas wird mit Geld belohnt. Die Regierung überwies ihm aus der Staatskasse eine große Summe, es wurde aber auch für ihn gesammelt. Die Höhe dieser Summe wollen wir nicht nennen. Jedenfalls hätte er von ihren Zinsen sehr gut leben können.

»Niemals werde ich auch nur einen Cent annehmen dafür, dass ich ein Menschenleben gerettet habe, jeder Bissen Brot würde mir im Munde quellen!«, sagte der Graf und überwies das Geld einem Waisenhaus.

Das verstand der Yankee zu würdigen. Sein Lied klang nur desto lauter.

Dann aber, als man sich nun näher mit diesem deutschen Grafen beschäftigte, nun etwas mehr über seine Vergangenheit wissen wollte, da erfuhr man etwas, was völlig über das Verständnis der Amerikaner ging.

Sofort, als er in New York eine Stellung bekam, zuerst eine so bescheidene, hatte er mit der Abzahlung seiner in Deutschland hinterlassenen Schulden begonnen. Zuerst mit der seiner Bürgschaft, dann mit der seiner sonstigen Schulden, und dann mit denen seines Vaters.

So etwas ging über die Begriffe der Amerikaner. Aber zu würdigen wussten sie so etwas dennoch! Und da prägten sie für den Grafen Arno von Felsmark den Titel: Der Champion-Gentleman von New York.

Muss erst noch gesagt werden, dass dieser Mann an keiner Tür New Yorks als Freiersmann vergebens geklopft hätte? Nein! Aber er brauchte gar nicht zu klopfen. Sie kamen ja von ganz allein gerannt. Und wie!

Da war besonders die Miss Marwood Morgan, eine Tochter des verstorbenen Stahlkönigs, Besitzerin von mindestens hundert Millionen Dollars, schön, geistreich, mit tadelloser Vergangenheit, bisher sehr spröde gegen die Männer — die war durch den deutschen Bereiter einfach toll geworden. Er hatte sich vor den Zudringlichkeiten des sonst so stolzen Weibes nicht retten können, hauptsächlich ihretwegen hatte er jene erste Stelle aufgegeben.

Wie er über das Heiraten dachte, das hatte er einmal ausgesprochen, und es war bekannt geworden.

»Meine Frau braucht einmal nichts mitzubringen. Wenn wir beide uns nur lieben. Kaufen lasse ich mich nicht, weder für fünf Cents noch für fünf Milliarden Dollars.« — —

Als die Ringkämpfe begannen, da hatte niemand an den Grafen Felsmark gedacht, obgleich sie ihn alle sitzen sahen. Sie wussten, dass er Meister in allen ritterlichen Leibesübungen war, aber als Ringkämpfer hatte er noch nie von sich reden gemacht, davon wussten auch die Mitglieder des Klubs nichts.

Aber als nun das doch eigentlich so unansehnliche Indianermädchen einen Fleisch- und Knochenkoloss nach dem andern zu Boden schmetterte, da entstand in allen den Tausenden immer mehr jenes dunkle Bewusstsein: Wenn irgend ein Mensch dieses rote Teufelsweib besiegen kann, so ist das jener Mann, der mit Riesenstärke zugleich das sonnige Herz eines naiven Kindes verbindet, dieses beides zusammen muss dem Menschen eine Gotteskraft geben, die einfach unbesiegbar ist!

Und er hatte in der Tat den Sieg davongetragen!

Es war nur eine momentane Schwäche gewesen, die den Grafen von Felsmark nach seinem schwer errungenen Sieg übermannt hatte, der er aber rasch wieder Herr wurde. Die von den stählernen Fingern gebohrten Fleischwunden, die er gar nicht beachtete, wurden ihm kunstgerecht verbunden, dann fuhr er nach Hause. Aber der Wagen wurde nicht von Pferden, sondern von Hunderten von Menschen gezogen und geschoben, die vor Begeisterung tobten.

Endlich war es ihm gelungen, in das prächtige Klubhaus zu schlüpfen, wo er in der dritten Etage eines Seitenflügels eine ganze Flucht von wahrhaft fürstlich eingerichteten Zimmern bewohnte.

Er befand sich in der vorzüglichsten Laune und rieb sich vergnügt die Hände.

»Endlich, endlich ist der Bann gebrochen!«, jubelte er immer wieder.

Arno fühlte sich nämlich in seiner jetzigen Stellung gar nicht so sehr glücklich. Er hatte ein ganz anderes Ideal vor Augen. Die Welt hätte er sich gern besehen mögen, die ganze weite, schöne Welt.

Dazu hat man nicht unbedingt Geld nötig. Arno wusste, wie er dabei auch noch viel Geld verdienen konnte. Jeder Zirkus und jede Varietébühne nahm ihn auf. Er konnte sich als Schul- und Kunstreiter produzieren, als Kraftturner, als Akrobat, in einem Glasbassin als Fischmensch, mit einem Partner als Fechtkünstler — er wollte dem verwöhntesten Publikum immer wieder ganz neue Tricks vormachen, Mund und Nase sollten sie aufsperren.

Und nicht etwa, dass er sich geniert hätte, sich für Geld öffentlich zu zeigen. Tut dies denn überhaupt nicht jeder Mensch? Der Beruf des Artisten ist so ehrenwert wie jeder andere, durch den das Geld auf ehrliche Weise verdient wird.

Und doch, er genierte sich. Nur in anderer Weise. Das Lampenfieber! Er konnte sich nicht vorstellen, wie er das erste Mal im Zirkus oder auf einer Bühne auftreten sollte. Davor hatte er eine schreckliche Angst. Das war Charakter, hatte natürlich nichts mit Feigheit zu tun.

Da hatte heute Abend die Indianerin nur das Wörtchen »feige« zu sagen brauchen — mit einem Male war das alles vorbei. Jetzt konnte er wieder gar nicht begreifen, dass das jemals anders gewesen war.

Deshalb seine selige Stimmung.

»Jawohl, das wird gemacht! Ich gehe immer aus einem Zirkus in den andern, kleppere auf diese Weise erst einmal ganz Amerika ab, besichtige die Städte — und dazwischen immer einmal für ein paar Wochen mit der Büchse unterm Arm in den grünen Wald, in die blumige Prärie, im Boot auf einen See — — ach, soll das ein herrliches Zigeunerleben werden.«

Das Haustelefon, das ihn mit der Portiersloge verband, klingelte.

»Graf Felsmark. Was gibt es?«

»Eine Dame wünscht Sie zu sprechen.«

»Ihr Name?«

»Sie will ihn nicht nennen.«

»Dann soll sie doch ihre Karte mit der Rohrpost heraufschicken.«

»Will sie auch nicht.«

»Na, was will sie denn eigentlich?«

»Sie sagt, der Herr Graf erwarte sie.«

»Ich? Ich erwarte keine Dame.«

»Sie hätten sie bestellt.«

»Ist mir nicht eingefallen. Ich habe überhaupt noch nie eine Dame hierher bestellt. Sie soll mir schreiben, was sie will. Ich bin für jeden zu sprechen — aber solche geheimnisvolle Besuche gibt's nicht! Und wer sich unter einem falschen Namen anmeldet, der kann hier oben etwas erleben! Das sagen Sie immer gleich! Schluss!«

»Ach, diese verflixten Weiber«, sagte er ärgerlich, als er den Hörtrichter wieder anhing, »Tag und Nacht lassen sie einem keine Ruhe. Na, und ich sehe morgen früh schon diese Säcke voll Briefe! Es ist zu traurig.«

Dann aber, als er zwischen den offen stehenden Fenstern hin und her ging, war er doch wieder recht heiter. Nur dauerte es eine Weile, ehe sein Selbstgespräch wieder laut wurde.

»Ja, und von Amerika gehe ich wieder einmal nach Europa, nach London, Paris und so weiter, besichtige die Kunstschätze, habe ja den ganzen Tag Zeit dazu, von Marseille geht es nach Algier, dann nach Kairo — — natürlich auch nach Madrid, nach Rom, Neapel, Venedig — — dann nach Indien, Australien — überall wird geritten und geturnt und geschwommen — und dazwischen immer einmal ein Tiger und ein Löwe und ein Elefant gehascht — und dann... halloh!«

Plötzlich hatte sich durch das Fenster eine Gestalt geschwungen, vor ihm stand eine Dame im langen, dunklen Wettermantel, unter der Reisemütze einen undurchdringlichen Schleier vor dem Gesicht.

»Na, wie kommen Sie denn hier herein?! Wer sind Sie denn?! Was wollen Sie denn?! Sie wollen mich doch nicht etwa überfallen und berauben?«

Die Dame schlug den Schleier hoch — und da erst, als Arno dieses schöne Antlitz von rotbrauner Farbe sah, prallte er erschrocken zurück.

»Miss Atalanta!«

»Du hast mich besiegt!«, sagte sie mit melodischer Stimme.

Da zum ersten Male dachte Arno an die Prämie, die er sich ja verdient hatte — an die zwei Prämien, zwischen denen er wählen konnte.

»Ach sooo! Sie bringen mir wohl gleich auf diese ungewöhnliche Weise die zehntausend Dollars?«

»Nein.«

»Was denn sonst?«

Die dunklen, großen, glänzenden Augen, die einen so schwermütigen Ausdruck hatten, waren starr auf ihn geheftet.

»Mich selbst.«

Für Arno genügten diese zwei Worte und er war furchtbar betroffen, denn er sah da schon eine böse Verwicklung kommen.

»Ich soll Sie wohl heiraten?«

»Wie Du bestimmst.«

»Was soll das heißen?«

»Du hast mich besiegt — Du hast über mich zu befehlen.«

»Hm. Was sagt denn Signor Ramoni dazu?«

»Er ist tot.«

»Tot?!«, stieß Arno bestürzt hervor.

»Ein Herzschlag.«

»O Gott! Aus Schreck über Ihre Niederlage?!«

»Nein. Der Schlag muss ihn in seinem Büro schon getroffen haben, als wir eben erst zu ringen begannen. Er hat es immer schon befürchtet, litt in letzter Zeit immer so an Herzklopfen.«

»Na, dann ist es gut. Wenn ich mir ja auch keine Vorwürfe zu machen brauchte. Ach, da wollen Sie nun wohl einen anderen...«

Arno brach ab, schnippste mit den Fingern, machte einige Gänge durchs Zimmer. Eine herrliche Idee war ihm gekommen. Er blieb wieder vor der Indianerin stehen.

»Was hatten Sie mit Signor Ramoni für einen Kontrakt gemacht?«

»Gar keinen.«

»Wirklich nicht?«

»Ich habe ihn immer als meinen Vater betrachtet. Am 14. Februar dieses Jahres wurde ich sechzehn Jahre. So ist taxiert worden, damals, als mich Signor Ramoni als seine Adoptivtochter gesetzlich registrieren ließ. Als ich nun mit meinem sechzehnten Jahre mündig wurde, wollte er mich veranlassen, einen Kontrakt auf viele Jahre zu unterschreiben. Das habe ich nicht getan. Auch würde sein Tod ja einen Kontrakt aufheben.«

»Haben Sie sonst keine anderen Verpflichtungen?«

»Ja.«

»O weh. Welche?«

»Ich gehöre jetzt Dir.«

»Ach so war das gemeint!«, lachte Arno. »Das lässt sich hören. Miss Atalanta, wollen wir beide uns verbinden?«

»Wie Du befiehlst.«

»Ich habe Ihnen gar nichts zu befehlen.«

»O doch!«

»Na meinetwegen«, lache Arno, »also ich befehle Ihnen, sich mit mir zu verbinden.«

»Ich gehorche!«, entgegnete sie tiefernst wie immer.

»Wir beide bereisen als Athleten und Akrobaten die ganze Welt.«

»Ich gehorche.«

»Was wir verdienen, wird brüderlich geteilt.«

»Wie Du bestimmst.«

Arno sagte sich, dass er diesen indianischen Charakter erst näher kennen lernen musste, ehe er mit dem Mädchen weiter unterhandeln konnte. Er hielt ihr die Hand hin.

»Dann einstweilen einen kräftigen Handschlag, der unseren Pakt und unsere gute Freundschaft besiegelt.«

Gleichgültig wie immer legte sie ihre Hand in die seine. Arno stutzte, er erschrak fast über diese leicht Berührung.

Er hatte heute Abend sie doch noch in ganz anderer Weise angefasst, angepackt, und da war er ja zuerst ebenfalls ganz erschrocken gewesen, aber da hatte er zu solchen Überlegungen denn doch keine Zeit gehabt, hatte sich gegen die Kraft dieser eisernen Glieder fürchterlich wehren müssen.

Jetzt befühlte und betrachte er die Hand, und sein Staunen wuchs.

Die rotbraune Hand war klein, sogar zierlich, aber eben... eisern!

Man spricht oft von einem eisernen Körper, von eisernen Gliedern, von eisernen Muskeln, von einer eisernen Hand und so weiter. Das ist natürlich nur ein Vergleich, ist zur Redensart geworden.

Man kann doch in jedem Fleische, auch in der durch Arbeit härtesten Muskel, mit der Fingerspitze einen Abdruck erzeugen. Bei dieser Hand hier war das nicht möglich. Zum Beispiel auch nicht bei dem Daumenballen. Arno nahm sogar einen Bleistift — vergebens, nicht einmal mit der Spitze konnte er das Fleisch auch nur einen Millimeter niederdrücken.

»Ja um Gottes willen, was ist denn nur mit Ihnen gemacht worden?!«, stieß er bestürzt hervor.

»Ich weiß es nicht.«

»Darf ich einmal Ihr Gesicht anfühlen?«

»Wie Du willst.«

Hier ganz genau dasselbe. Alles eisern! Die Wangen nicht einzudrücken, die rotbraune Haut nicht zu verschieben. Und die Ohren?

Wir wollen nicht mehr von »eisern« sprechen. Das Mädchen bestand aus Gummi oder unvulkanisiertem Kautschuk, der in dickerer Lage doch ebenfalls nicht einzudrücken ist, es sei denn mit einem Meißel, einem Nagel oder einer Nadel.

Ja, aus solchem harten Gummi bestanden auch die Ohren. Wohl beweglich, biegsam, aber doch nicht so wie menschliche Ohren. Eben aus hartem Gummi.

»Signor Ramoni muss mit Ihnen etwas Besonderes gemacht haben! Er sprach doch auch mehrmals von einer anderen Ernährung.«

»Davon weiß ich nichts. Ich habe immer gegessen, was alle anderen Menschen essen. Möglich, dass er etwas beimischte. Nur eines kann ich berichten: Bis zu meinem elften Jahre hat er mich täglich mehrmals am ganzen Körper mit Öl eingerieben. Dadurch wurde mein Fleisch härter und immer härter, bis es schon in meinem elften Jahre so war, wie es jetzt ist.«

»Dann hat er Sie nicht mehr massiert?«

»Nein.«

»Und wie sind die Knochen?«

»Das weiß ich nicht. Aber verwandelt müssen wohl auch die worden sein. Wenn ich überhaupt Knochen habe. Du kannst mich mit der schwersten Eisenstange schlagen, wie Du willst, mir wird nichts gebrochen. Probiere es, nimm eine schwere Eisenstange, schlage mich mit aller Kraft über den Kopf...«

»Um Gottes willen!«

»Signor Ramoni hätte es morgen Abend im Zirkus mit mir vorgeführt. Es mag ja Grenzen für meine Unzerbrechlichkeit geben, die ich aber nicht kenne. Oder nur für einzelne Fälle. Höher als zwölf Meter darf ich nicht mit dem Kopf aufschlagen...«

»Um Gottes willen!«, konnte Arno immer nur hervorbringen.

Sie nahm ihre Mütze ab und duckte sich wie zum Sprunge.

»Was wollen Sie tun?!«, rief er hastig, ihr entgegentretend.

»Mit einem Satz gegen die Wand springen, mit dem Kopf dagegen schmettern.«

»Auf keinen Fall, das erlaube ich nicht!«

»Ich gehorche!«, entgegnete sie demütig, sich aus ihrer Sprungstellung wieder emporrichtend.

»Wissen Sie, ob Signor Ramoni das Rezept zu dieser Fleisch- und Knochenerzeugung schriftlich niedergelegt hat?«

»Ich weiß nur, dass er dann, nachdem er mich dem Publikum vorgeführt hatte, eine Schule gründen wollte, um besonders dazu geeignete Kinder ebenso wie mich zu präparieren. Er nannte es immer ›präparieren‹.«

»Wie wurden Sie sonst als Athletin ausgebildet?«

»Ich musste von früh bis abends Gewichte heben, turnen, reiten, springen, schießen und anderes mehr. Aber ohne jede Überanstrengung. Auch nie unlustig durfte ich dazu sein.«

»Darf ich einmal Ihren Arm befühlen?«

»Wie Du befiehlst.«

Der volle Arm war ebenfalls hart wie Gummi. Aber eigentlich keine Muskeln. Oder die schwellenden, eisenharten Muskeln waren eben immer da, auch beim gestreckten Arm.

»Darf ich den Arm einmal sehen? Wollen Sie den Ärmel zurückstreifen? Da müssen Sie aber wohl erst den Mantel ausziehen.«

Sie knöpfte auf, ließ den Mantel zu Boden fallen und stand in ihrem grauen Lederkostüm mit dem kurzen Röckchen da. Und so blieb sie stehen, den Grafen mit ihren melancholischen Augen unverwandt ansehend.

»Nun, kann ich nicht einmal Ihren Arm sehen? Nur den Unterarm bis zum Ellenbogen. Die Ärmel sind ja weit genug.«

Der Lederärmel war am Handgelenk mit Riemchen zugeschnallt. Sie senkte den Kopf und begann, diese Riemchen zu lösen.

Da bemerkte Arno plötzlich, wie sich ihr dunkles Gesicht noch dunkler färbte, wie ihre stählernen Finger immer mehr zu zittern begannen, welches Zittern sich nach und nach dem ganzen Körper mitteilte — und der junge Edelmann war so feinfühlig, um sofort alles zu verstehen, was in dem Mädchen vor sich ging.

»Komisches Mädchen!«, lachte er in seiner offenen, herzgewinnenden Weise, aber doch selbst etwas verwirrt »Nein, nein, lassen Sie nur zu! Denken Sie denn etwa, ich will Sie zwingen?!«

»Wie Du befiehlst!«, entgegnete sie demütig wie immer und schnürte die Riemchen wieder zu.

»Ja, wie sind Sie denn nur eigentlich hier heraufgekommen bis in die dritte Etage?!«

»An der Wand.«

Arno blickte zum Fenster hinaus und hinab. Es war eine sehr einsame Seitenstraße.

»Am Blitzableiter? Hier ist doch gar keiner!«

»Es sind doch überall kleine Vorsprünge, an denen man sich festhalten kann.«

Ja, wenn man nach solchen Vorsprüngen suchte, sah man sie allerdings. Aber sonst nicht.

»Und da sind Sie wie eine Spinne hier die drei Etagen hoch heraufgeklettert?! Das ist doch nicht möglich! Das müssen Sie mir einmal vormachen!«

»Wie du be...«

»Neneneneee!«, lachte Arno, das Mädchen zurückhaltend, das schon zum Fenster hinaus wollte. »So war das nicht gemeint! — Ja, geehrte Miss, da werden wir alles Weitere morgen besprechen, jetzt gehen Sie doch wieder in den Zirkus und...«

Das Telefon klingelte.

»Graf Felsmark.«

»Herr Professor Dodd bittet den Herrn Grafen in wichtiger Angelegenheit sprechen zu dürfen.«

Arno nahm den Mund vom Trichter.

»Professor Dodd? Das ist der berühmte Menschenschneider — was will der von mir? Mich in Spiritus setzen? Nun, ich werde ihn empfangen, vielleicht muss ich mir von diesem Schneider auch einmal etwas am Zeuge flicken lassen. — Sein Besuch ist mir angenehm!«

Arno wandte sich wieder an das Mädchen, er musste sich beeilen, denn in wenigen Minuten war der Besuch oben und wurde vom Diener ohne Weiteres vorgelassen.

»Also, Miss Atalanta, Sie gehen doch jetzt in den Zirkus zurück?«

»Was soll ich im Zirkus?«

»Ja — das müssen Sie doch am besten wissen. Sie können doch nicht hier bleiben und... bitte, treten Sie doch erst einmal hier ins Nebenzimmer, ich fertige den Professor so schnell wie möglich ab, dann lasse ich Sie in den Zirkus fahren.«

Er schloss hinter Atalanta die Tür des Nebenzimmers, ein Diener meldete den Professor, dieser trat sofort ein.

»Herr Graf von Felsmark, wenn ich nicht wüsste, dass es in diesem Klubhaus keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht gibt, hätte ich nicht einen so späten Besuch gemacht. Der Portier sagte, Sie seien noch zu sprechen. Und was ich Ihnen zu sagen habe, duldet auch keine Minute Aufschub, denn es dient zum Heile der ganzen Menschheit.«

»Dann, Herr Professor, lasse ich mich auch gern aus dem tiefsten Schlafe rütteln. Bitte, wollen Sie Platz nehmen.«

»Danke sehr.«