RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

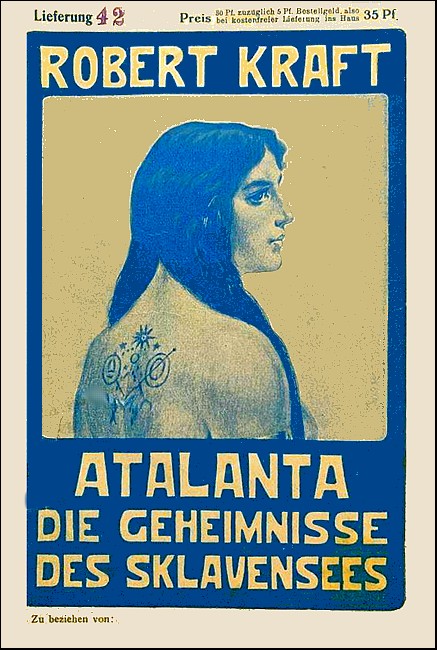

Atalanta, Cover von Lieferung 42

Atalanta, Band 3

Verlag Dieter von Reeken, 2023

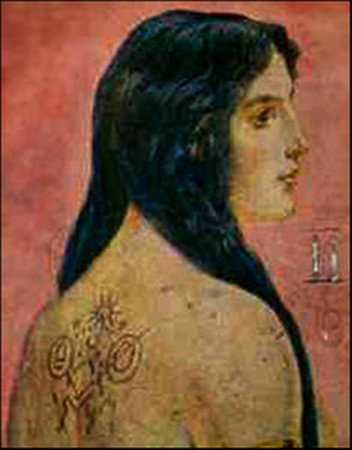

Portrait von Atalanta

Die verlassene Insel - Der Blutregen - In der Burg - Der Spuk wird handgreiflich

Ein böser Empfang - Wieder erwacht - Die Flucht - Miss Ohnefurcht - Auf dem Wege nach dem Irrenhause - Hunderttausend Dollars Belohnung!

Das falsche Signal - Das böse Gewissen - Die Indianerin geht um - Erklärungen

Die Wildnis in den Felsen - Das Erwachen - Die Kriegserklärung - Der schlafende Tod - Die indischen Gaukler

Das Haus mit den zehntausend Zimmern - Stockfisch und Seehundspeck - O Himmel der Heimat, wie bist Du so hart!

Die Rekrutierung der Lumpengarde - Die guten Kameraden - Auf der Festung - Der Defensive-Spieler - Auf dem Todesweg

Die Masken fallen - Wie Miss Morgan befreit wurde - Oberst Eisenfausts Ehrenwort - Zwei Fliegen mit einem Schlage

Im maurischen Garten - Der erste Kiosk - Der zweite Kiosk - Die Katastrophe im Paradies

Hinter den Kulissen - Der rätselhafte Zimmerherr

August Schulze - Nähere Bekanntschaft - Familienanschluss - Der Teufel entpuppt sich

»Steh oder ich schieße!«, donnerte Hagen der gespenstischen Gestalt

entgegen, indem er gleichzeitig den Revolver aus dem Futteral riss.

Zwei Tage später hatten die beiden den Insel-Archipel unter sich, welcher der griechische heißt, aber meist den Türken gehört. Auf diesen reizenden Inselchen, meist vulkanischen Ursprungs, erhebt sich in der Mitte immer ein Berg, nach allen Seiten gleichmäßig abfallend, mit Wald bestanden, wo dieser ausgerodet ist — leider viel zu viel, sodass schon die früheren Quellen versiegt sind — wuchert üppig der Weinstock, die flachen Küsten sind grün mit weidenden Herden, weniger häufig ist hier der Getreidebau. Auf den größeren Inseln sieht man Städtchen mit weißen Häusern, auch auf der kleinsten, wenn es nicht gerade ein Felseneiland ist, einige Hütten, deren Bewohner Weinbau betreiben und dem Fischfang nachgehen oder der Schwammtaucherei.

»Wie wär's, wenn wir einmal den heurigen Wein probierten?«, meinte Hagen.

Littlelu war sofort mit dabei.

Aus ihrer Höhe von mehr als zweitausend Metern hatten sie die Auswahl.

»Dort die kleine Insel, da ist das Weinlaub am schönsten rot gefärbt, diese schon gekelterten Trauben wollen wir einmal kosten. Es ist nur ein Dörfchen, und ehe dessen Bewohner sich von ihrem Schrecken über unseren Anblick erholt haben, dass sie uns mit Fragen belästigen, schwirren wir schon wieder davon, hoffentlich mit der nötigen Balance. Oder wir suchen einen einsamen Weinbauern auf.«

Sie senkten sich hinab.

»Steht da auf dem Berge nicht eine Burg?«, fragte Littlelu nach einer Weile.

»Das ist sehr wohl möglich. Jawohl, es ist so. Fast alle diese Inseln haben ihre Ruinen. Teils sind es die Überreste von Prachtbauten der alten Griechen und Römer, die auf diesen Inseln ihre Sommer- und noch mehr Winterfrischen verlebten, hier Orgien feierten, teils sind es Burgen, welche einst die Ritterorden hier anlegten, die Templer, Johanniter, Malteser und so weiter, weniger um von hier aus die Heiden als sich unter einander zu bekämpfen.«

»Wozu dienen diese Burgen jetzt?«

»Zu gar nichts. Sie sehen ja, man erblickt sie kaum, so überwuchert sind sie. Sie mussten wahrscheinlich wegen Wassermangels aufgegeben werden, können deswegen noch jetzt nicht bewohnt werden, will man das Wasser nicht zutragen.«

»Wie ist denn dieser Wassermangel entstanden?«

»Durch Ausrodung der Wälder. Schon die alten Griechen haben da schwer gesündigt, indem sie überall die Bäume gleich mit den Wurzeln aushoben, um schöne Gärten anzulegen. Sie haben die Bedeutung des Waldes im Haushalt der Natur nicht verstanden. Und die christlichen Ritter haben die Bäume weggeschlagen, um von ihren Burgen freien Überblick zu bekommen. Wohl haben sich die Berge mit der Zeit wieder bewaldet, aber das Regenwasser, das sich nicht mehr ansammeln konnte, hat sich unterdessen andere Abläufe gesucht. — Ja, die Insel scheint doch ganz verlassen zu sein?«

Es war auffallend. Auf allen anderen Inseln herrschte jetzt um diese Vormittagsstunde das regste Leben, und gerade auf dieser hier war kein Mensch zu erblicken. Auch kein Vieh auf der Weide. In dem kleinen Hafen vor dem Dörfchen kein einziges Boot. Jetzt erblickten sie in einiger Entfernung von dem Dorfe eine Villen-Kolonie, die weißen Häuser waren ihnen bisher durch buschige Platanen verborgen gewesen — ebenfalls wie ausgestorben. Auch hier und da auf dem Berge zwischen den Weingärten eine Hütte, eine Villa — kein Mensch, kein Tier, kein Rauch.

»Das ist sehr merkwürdig. Ist die ganze Insel in einen Zauberschlaf versenkt wie weiland Dornröschens verwunschenes Schloss? Nun, untersuchen wir die Sache.«

Die beiden Aeroplane, die sich immer dicht zusammen hielten, sodass eine ganz bequeme Unterhaltung möglich war, gingen mitten auf dem Dorfplatz nieder. Sonst wären sie unbemerkt gelandet, aber dieses Ausgestorbensein hatte ihren Entschluss geändert. Hier musste man nicht Menschen ausweichen, sondern solche suchen.

Kein erstaunter Ruf, kein Hundegebell ertönte.

Aber jetzt merkten sie doch gleich etwas, was ihnen in der Höhe entgangen war.

Sehr viele Hüttentüren standen offen, und ein Blick ins Innere belehrte sie, dass die Wohnungen alle ausgeräumt waren. Nur wertloses Gerümpel war zurückgelassen worden.

»Die Insel ist verlassen worden«, sagte Littlelu.

»Weshalb wohl?«

»Wegen Wassermangels.«

»Dort ist ein Brunnen.«

»Ja, aber es wird nichts drin sein.«

Sie begaben sich hin. Es war ein Ziehbrunnen. die Eimer gingen an einem über eine Winde gelegten Seile auf und ab.

Erst warfen sie einen Stein in den ummauerten Brunnen, aus dem ihnen schwarze Finsternis entgegengähnte. Es plätscherte.

»Da ist Wasser drin.«

»Ja, aber was für welches.«

Sie ließen einen der unten mit einem Stein beschwerten Holzeimer hinab; als er wieder heraufkam, war er mit einer intensiv roten Flüssigkeit gefüllt.

»Das ist Blut!«, flüsterte Littlelu.

»Na, na, werden Sie mal nicht gleich schwach!«, spottete Hagen. »Nicht jede rote Flüssigkeit braucht gleich Blut zu sein. Überhaupt ist das Zeug viel zu dünnflüssig. Aber wegen dieses roten Wassers hat man die Insel verlassen, das stimmt. Es mag auch giftig sein.«

»Woher mag sich das Brunnenwasser so rot gefärbt haben?«

»Ja, wenn ich das wüsste! Vielleicht ein Schurkenstreich, vielleicht nur der schlechte Witz eines Spaßvogels.«

Hagen beugte das Gesicht dichter über den Eimer, roch daran, tauchte den Finger hinein und betrachtete ihn aufmerksam.

»Nein, Rotwein ist es nicht. Der Spritgeruch fehlt. Denn ich dachte vorhin eben so schnell an Rotwein wie Sie an Blut. Ich hoffte schon, man fände hier den Rotwein gleich im Brunnen.«

An dem Finger auch zu lecken, darauf verzichtete er doch lieber.

»Was ist das für eine Insel?«

Hagen hatte die nötigen nautischen Instrumente und Handbücher bei sich, er machte eine geografische Ortsbestimmung und verglich die Landkarte.

»Chila heißt sie, sie gehört der Türkei. Den Namen kenne ich übrigens, ein ganz vorzüglicher Wein, der chilenische. Es wird immer geglaubt, er käme aus dem südamerikanischen Chile, stammt aber von dieser Insel.«

Sie blickten noch in einige Hütten und Häuserchen, betraten auch solche. In einer stand in einer Ecke ein Fass, sehr schwer, gefüllt. Hagen schlug das Spundloch auf und roch daran.

»Ha, das ist Wein, und da ist kein Irrtum dabei! Den haben sie mitzunehmen vergessen. Das Zeug ist ja überhaupt hier so billig, dass es gar nicht des Mitnehmens wert ist.«

Er blickte sich nach einem Trinkgefäß um, sah keines — da bückte er sich, packte das Fass mit beiden Händen.

Es mochte ein halber Hektoliter sein, wog also mit dem Holze mehr als einen Zentner — aber der knöcherne Riese hob das Fass mit steifen Armen empor, als wäre es ein für zwei Hände bestimmter Pokal, ließ sich den Rotwein kunstgerecht aus dem Spundloch in den Mund laufen.

Kein Tröpfchen ging daneben.

»Aaah«, seufzte er dann tief auf. »Ja, das ist Chilener. Also sind wir doch nicht umsonst hier gelandet. Nun kommen Sie dran, Littlelu.«

Der ehemalige Zirkusclown konnte noch heute mit einem anderen Menschen, der weit mehr als einen Zentner wog, Fangball spielen, aber Voraussetzung war, dass dieser andere ebenfalls ein aus Gummi bestehender Akrobat war. Dieses Fass hier vermochte er nicht so ohne Weiteres zu heben, dass er daraus trinken konnte, dazu gehörte eine Riesenkraft.

»Na warten Sie, ich werde Ihnen Ammendienste tun.«

Hagen hob das Fass nochmals, Littlelu bog sich hinten über und sperrte den Mund auf. Einen Teil des roten Stromes bekam er auch hinein, mehr noch aber über den Kopf, zumal Hagen dabei zu lachen anfing. Denn es sah zu possierlich aus, wie der alte Clown da stand, den Bauch vorgereckt, und wie der nun seinen großen Mund aufreißen konnte, wie ein Frosch, da konnte man wirklich nur von einem Maule oder Rachen sprechen, und nun tat er mit Absicht, als ob es ihn gar nicht geniere, wie ihm der Rotwein immer in Strömen über das Gesicht und den ganzen Körper lief, er schluckte immer brav weiter.

Es hatte bei der ledernen Jagdkleidung ja auch wirklich nichts zu sagen.

»Aaaah«, machte jetzt auch Littlelu, als der rote Strom endlich versiegte. »So eine Dusche wirkt doch höchst erfrischend, zumal wenn man nebenbei davon auch trinken kann.«

Sie begaben sich nach der angrenzenden Villenkolonie, Hagen immer noch aus vollem Halse lachend, Littlelu eine feuchte rote Spur hinter sich lassend.

Es waren schöne, kleine Wohnhäuser, ungefähr ein Dutzend, durchweg von weißem Marmor erbaut, der hier wohl gebrochen wurde. Allerdings konnte dieser Marmor nicht mit dem von Carrara und anderen bekannten Steinbrüchen konkurrieren, sodass sich die geschäftliche Ausbeutung und Ausfuhr nicht lohnte. Auch die Trottoirs waren aus weißen Marmorplatten. Zwischen und hinter den Villen herrliche Gärten. Diese reichen Südländer wissen zu wohnen, und da braucht es nicht erst Preisausschreiben für Architekten, das hat dort jeder Maurer und Steinmetz in den Fingerspitzen.

Auch hier dasselbe. Alles ausgeräumt. Aber doch nicht so gründlich wie in den Dorfhütten. Dort stand zum Beispiel noch ein schöner Spieltisch aus Mahagoni, hier und da auch noch andere Möbel. Bei weiterem Suchen fanden sie Zimmer, die noch vollständig eingerichtet waren. In anderen zeigte es sich, dass man unter den Möbeln und sonstigen Sachen gewählt hatte, alles war wild durcheinander geworfen. Aber die meisten Villen waren doch vollständig ausgeräumt.

»Was mag die Bewohner nur zu dieser Flucht veranlasst haben?«, fragte Littlelu nochmals.

»Eben das rote Wasser.«

»Nein, das sieht doch wie eine wirkliche Flucht aus.«

»Hm, Sie haben Recht.«

»Ein Erdbeben?«

»Danach sieht es nun wieder nicht aus. Nirgends eine Spalte, keine Fensterscheibe zerbrochen.«

»Nur einige Erdstöße.«

»Das könnte eher sein. Da nimmt man aber nicht die Zimmereinrichtungen mit.«

»Die Möbel sind nachträglich abgeholt worden.«

»Warum da nicht gleich alles?«

»Sie kommen wieder.«

»Dann wundert mich noch eines: Die Flucht der Bewohner muss doch auch auf anderen Inseln bekannt geworden sein. Weshalb finden sich da nicht hier Räuber ein, die noch abholen, was des Abholens wert ist?«

»Sie fürchten sich vor einem nochmaligen, heftigeren Ausbruch des Erdbebens.«

»Davor haben sich räuberische Naturen noch nie gefürchtet. Denken Sie an Messina, wie da geplündert wurde, während die Erde noch erzitterte.«

Hagen hatte recht. Das fluchtähnliche Verlassen dieses Ortes und wahrscheinlich der ganzen Insel und die Abwesenheit jedes Menschen wurde weder durch das rotgefärbte Wasser noch durch ein Erdbeben erklärt. Hier lag ein vorläufig unlösbares Rätsel vor.

Sie fanden ein Bauer mit einem toten Kanarienvogel. Der kleine Fressnapf war leer, aber der größere Saufnapf enthielt noch einiges Wasser, das noch nicht verdunstet war, der abgemagerte Leichnam war noch nicht in Verwesung übergegangen. Ein Kanarienvogel verhungert in zwei Tagen. Daraus konnte man ungefähr auf die Zeit schließen. Vor drei bis vier Tagen war die Insel verlassen worden.

»Sst«, zischte Hagen, »da kommt ein Mann, der gar nicht den Eindruck eines kühnen Räubers macht! Beobachten wir ihn erst, verstecken wir uns.«

Sie standen gerade an dem offenen Fenster eines Parterrezimmers, das bis auf die Gardinen ausgeräumt war, und verbargen sich hinter diesen.

Aus der Seitenallee kam ein schwarzbärtiger Herr in modernem Straßenanzuge hervor. Sein Benehmen war ganz seltsam. Es war ja möglich, dass er ein böses Gewissen hatte, etwas stehlen wollte, aber mehr noch sah es aus, als ob er sich selbst vor Räubern oder vor irgend etwas anderem fürchtete.

So kam er angeschlichen, sich immer ängstlich umschauend, fortwährend Kreuze gegen die Brust schlagend, dann wieder einen Rosenkranz durch die Finger gleiten lassend.

Sein Ziel war das Haus, in dem sich die beiden Aviatiker befanden. Da erblickte er auf dem weißen Trottoir die roten Fußspuren, die Littlelu hinterlassen hatte, und da war es mit seinem furchtsamen Schleichen vorbei.

»Jesus und Maria!«, kreischte er auf, machte kehrt und rannte, was er laufen konnte.

»He, hallo, bleiben Sie mal stehen!«, schrie ihm Hagen nach.

Aber der blieb nicht stehen, er beschleunigte nur noch seinen Lauf. Da sprang Hagen einfach zum Fenster hinaus und rannte ihm nach. Mit seinen langen Beinen hatte er ihn bald eingeholt und hielt ihn hinten am Rockzipfel fest.

Wohl oder übel musste sich der Herr umwenden, er zitterte an allen Gliedern, doch wohl weniger wegen des riesigen Mannes mit den Revolvern am Gürtel.

»Was hat es denn eigentlich hier gegeben?« eröffnete Hagen das Gespräch, sich des Französischen bedienend, das jeder gebildete Grieche versteht, und einen solchen hatte er unbedingt vor sich.

Der Mann klapperte noch einige Male mit den Zähnen, bis er endlich zwei Worte hervorbrachte:

»Hier spukt's.«

»Aha, aha, hier spukt's! Das also ist die Ursache der allgemeinen Flucht!«

Hatte es Hagen schon in belustigtem Tone gesagt, so musste er dann aus vollem Halse lachen. Nämlich über Littlelu, der ihm nachgeeilt war.

»Hier spukt's!«, wiederholte der, und der ehemalige Zirkuskomiker sah sich mit rollenden Augen in einer nicht zu beschreibenden Weise um, dabei an allen Gliedern wie Espenlaub zitternd, nicht nur seine Ohren, sondern sogar seine Nasenspitze konnte er wackeln lassen, und mit den Zähnen klapperte er, dass es klang, als sei in der Nähe eine Mühle in voller Tätigkeit.

»Hier spukt's!«, klapperte er hervor, seinen Gummihals nach allen Richtungen verdrehend.

Hagen musste sich erst auslachen. Der kleine, dicke Kerl war wieder einmal von überwältigender Komik.

»Wo soll es denn hier spuken?«, forschte Hagen dann weiter.

»Überall!«, ächzte der Grieche.

»Gespenster?«

»Gespenster — Geister — Leichen — Blut — alles.«

»Am helllichten Tage?«

»Zur Mittagszeit.«

Endlich brachte man den zitternden Helden so weit, dass er zusammenhängend erzählen konnte.

Dort oben in der alten Malteserburg hatte es schon immer gespukt. Der letzte Bewohner, vor zwei- oder dreihundert Jahren, ein Ordensmeister, hatte sich verbotenen und unnatürlichen Lüsten hingegeben, hatte gefangene Sarazeninnen in seiner Burg behalten und auch christliche Jungfrauen an sich gelockt, er, der ewige Keuschheit gelobt, und zuletzt war der Kerl so tief gesunken, dass er den holden Mädchen bei lebendigem Leibe das Blut aussaugte, teils, weil er überhaupt daran Geschmack fand, teils, weil er hoffte, sich dadurch ewige Jugend zu sichern. Seine Opfer hatte er immer in den Brunnen geworfen, bis der Unhold und die anderen Ritter, die ihm dabei Gesellschaft geleistet, auf irgend eine Weise von der Rache des Himmels getroffen worden waren.

So weit die Sage — für den Griechen eine Tatsache. Vielleicht gar nicht so mit Unrecht. Diese mönchischen Ritter, denen es durch die angehäuften Reichtümer immer wohler wurde, haben sich erwiesener Maßen schwere Verfehlungen zu Schulden kommen lassen, es war die höchste Zeit gewesen, dass sie aus der Weltgeschichte verschwanden.

Und seit dieser Zeit spukt es auf der Insel. Die blutsaugenden Ritter hatten keine Ruhe im Grabe und die unschuldigen Jungfrauen ganz ungerechtfertigter Weise keine Ruhe in ihrem Brunnen. Jede Nacht gaben sich die weißgekleideten Seelen in der alten Burg ein Stelldichein. Die ersäuften Jungfrauen forderten ihr Blut zurück, und die schattenhaften Rittergeister konnten doch keines geben, weil sie selber keines mehr hatten. Und da war immer viel Heulen und Zähneklappern. Und wenn die Geister dort oben einmal einen ganz besonderen Spektakel machten, ächzten und heulten und mit Ketten rasselten und Sargdeckeln klapperten, dann färbte sich regelmäßig auch hier unten das Brunnenwasser dunkelrot, es verwandelte sich einfach in Blut, und nicht nur das, sondern dann regnete es sogar vom blauen Himmel Blut herab, alles Lebendige tötend.

So hatte der Grieche berichtet — freilich mit anderen Worten, durchaus nicht spöttisch — und nun lassen wir ihn persönlich erzählen.

»Das ist so zwei- oder gar dreihundert Jahre gegangen. Und heute vor fünf Tagen hat der Spuk wieder eingesetzt. Der alte Kyriakos war der erste, der in der Nacht die weißen Gestalten um die Burg hat herumschweben sehen, was sie sonst nie tun, sonst bleiben sie immer drin. Wir glaubten es ihm nicht. Aber in der folgenden Nacht sahen wir alle die Gespenster selbst. Wie sie in den Weingärten herumschwebten, bis an den Fuß des Berges kamen sie, sogar noch hier in der Kolonie hörte man ihr schreckliches Klagen — grässliche Stimmen. Am nächsten Morgen hatte sich alles Brunnenwasser in Blut verwandelt. Und wie wir aus der Kolonie noch an dem Brunnen stehen und beraten, was da zu machen sei, ob wir uns an das Kloster des heiligen Stephanos wenden wollen oder ob nicht eine Prozession mit dem Schenkelknochen des Johannes besser wäre, da kommt plötzlich vom blauen Himmel ein Regen von rotem Blut herab —«

Der Grieche begann wieder zu zittern, dass er nicht weiter sprechen konnte, und da auch Littlelu wieder wie eine Mühle mit den Zähnen zu klappern begann, so übernahm Hagen das Verhör, und zwar mit ernstem Interesse.

»Na, und da?«

»Der Blutregen hörte bald wieder auf, aber wir alle waren schon über und über voll Blut, ganz rot.«

»Na und weiter?«

»Ja, wir werden uns doch nicht verbrennen lassen. Da sind wir in die Boote geflüchtet, zuerst ohne etwas mitzunehmen, als was wir auf dem Leibe trugen. Aber Pater Hyronimos hielt eine Rede, er meinte, wir sollten nur mitnehmen, was wir könnten, wenn die Gespenster unseren guten Willen sähen, die Insel zu verlassen, dann würden sie einstweilen den feurigen Blutregen auch einstellen. Wiederkommen dürften wir freilich nicht. Und da haben wir schnell in die Boote gepackt, was hinein ging. Es waren einige große Fischerboote da, auch drei Motorfahrzeuge. Nur wenige haben etwas zurücklassen müssen.«

»Wo begaben sich die Flüchtlinge hin?«

»Nach Pampos!«

»Wo ist das?«

»Die benachbarte Insel, eine ziemlich große, mit einer Stadt. Dort bin auch ich noch mit meiner Familie. Wir wissen ja noch gar nicht, was nun anzufangen ist.«

»Weshalb kommen Sie jetzt noch einmal hierher?«

»Ich habe einen Schreibtisch zurückgelassen, es fehlte an Arbeitern, ihn noch zu transportieren, ich glaubte, ich hätte ihn ganz ausgeräumt. Gestern Abend fiel mir aber ein, dass in dem Geheimfache noch einige Hypothekenbriefe seien. Die wollte ich noch holen, das ging nicht anders.«

»Wie sind Sie hergekommen?«

»In einem Segelboote.«

»Sie allein?«

»Ganz allein. Wer sollte mich denn begleiten? Für alles Geld der Welt hätte sich kein anderer gefunden.«

Dann mussten die Hypothekenbriefe einen hohen Wert für den Mann besitzen, vielleicht waren auch noch andere Papierchen dabei, im Geheimfache, die diesem Griechen eine solche Courage eingeflößt hatten, dass er es gewagt, noch einmal die Insel zu betreten.

»Wann ist das geschehen mit dem Blutregen?«

»Heute vor drei Tagen, um dieselbe Morgenstunde wie jetzt.«

»Und Sie behaupten, dass innerhalb dieser drei Tage kein anderer Mensch diese Insel wieder betreten habe?«

»Von uns keiner, und sicher auch niemand anders. Wer soll denn das wagen?«

»Aber Sie haben es doch gewagt.«

»Jaaa, meine Hypothekenbriefe —«

»Nun, bleiben wir erst einmal bei dem Blutregen. Es ist wirklich ein roter Regen vom Himmel herabgekommen?«

»Wie ich sage.«

»Vom blauen Himmel herab?«

»So blau wie jetzt.«

»Wie lange hat er angehalten?«

»Wenigstens eine Minute, ein tüchtiger Schauer, die ganze Gegend war über und über rot so wie wir selbst.«

»Aber davon ist doch jetzt keine Spur mehr zu sehen.«

»Ja, das war eben das Merkwürdige dabei. Wir hatten Pampos noch nicht erreicht, also noch nicht nach einer Stunde, da war das Blut wieder verschwunden, unsere Hemden waren wieder schneeweiß. Ach, noch viel schneller ging das.«

»Wie ist denn das möglich?«

»Das Blut bleichte wieder aus, sogar im Schatten.«

»Blut bleicht nicht einmal in der Sonne aus, es bleiben immer rote Flecke zurück.«

»Ja, es ist eben ganz besonderes Blut, Geisterblut, es ist — imaginäres Blut.«

Hagen schüttelte den Kopf.

»Hören Sie — wie heißen Sie?«

»Achilles Papapopulos.«

»Achilles Papapopulos — das habe ich mir doch gleich gedacht!«, sagte der Kapitän trocken. »Hören Sie, Monsieur Papapopulos, diese ganze Geschichte ist doch nicht etwa nur imaginär, nur Einbildung?«

»Sie glauben es nicht? Gehen Sie nach Pampos, da sind mehr als hundert Menschen, die alle dasselbe erzählen werden. Und weshalb hätten wir denn unsere Insel verlassen?«

Ja, Hagen musste es wohl glauben. Irgend etwas musste doch daran sein. Eine Erklärung hatte er auch schon dafür — weil der Mensch nun einmal für alles eine Erklärung haben muss.

»Waren es kleine oder große Tropfen?«

»Zuerst ein feiner Sprühregen, die Tropfen wurden immer größer, zuletzt regnete es platz.«

»War er kalt?«

»Kalt wie gewöhnlicher Regen. Das war erst eine Warnung für die Menschen. Aber das nächste Mal kommt er glühend heiß herunter, in feurigen Tropfen, alles verbrennend.«

Angstvoll musterte der Grieche den Himmel, der in prachtvoller Bläue strahlte.

»Ist der Stoff, auf den die roten Tropfen nieder fielen, schon von einem Chemiker untersucht worden?«

»Jawohl, in Pampos ist ein Apotheker, ein tüchtiger Chemiker, der hat Stücke von unseren Hemden und von anderen Anzügen untersucht.«

»Nun, und was hat er gefunden?«

»Gar nichts. Keine Spur von einer fremden Substanz, die nicht in den Gewebstoff gehört. Höchstens Staubpartikelchen. Aber auch in dem Wasser findet er nichts.«

»In welchem Wasser?«

»In dem des Brunnens, von dem wir eine Probe mitgenommen hatten.«

»Auch dieses verlor die rote Färbung?«

»Nein, das blieb rot und ist es heute noch.«

»Und der Chemiker hat nichts darin gefunden?«

»Gar nichts. Es ist scheinbar ganz reines Trinkwasser.«

»Auch kein übermangansaures Kali hat er darin gefunden?«

»Keine Spur. Und der Apotheker hat auch sofort an übermangansaures Kali oder an ein ähnliches Salz gedacht, das in den geringsten Quantitäten ganz intensiv färbt.«

»Versteht dieser Apotheker auch wirklich etwas davon?«

»Honokos ist sogar ein ganz tüchtiger, ein berühmter Chemiker, er bekommt Brunnen- Quellwasser von weither geschickt, macht die allerfeinsten quantitativen Analysen, es ist seine Spezialität und er hat alle Einrichtungen dazu.«

»Hm, dann könnte man dieses rote Wasser also doch trinken, es ist ganz unschädlich.«

»Trinken? Unschädlich?«, rief der Grieche erschrocken. »Das ist imaginäres Geisterblut, wer weiß, was da für ein furchtbares Gift drinsteckt.«

»Ist irgend ein Gift drin gefunden worden?«

»Gar nichts, sagte ich ja schon.«

»Sind Versuche an Tieren damit gemacht worden, die es trinken mussten?«

»Nein, dazu war die Probe zu klein, sie war schon bei den Analysen verbraucht worden.«

»Hm. Und dieser Blutregen ist hier schon öfters vorgekommen?«

»In den dreihundert Jahren schon wiederholt.«

»Dann hat sich auch stets das Brunnenwasser so rot gefärbt?«

»Stets.«

»Und dann haben die Bewohner die Insel immer verlassen?«

»Natürlich. Wenn sie nicht gingen, so wurden sie ja verbrannt.«

»So heiß war der Regen?«

»Zuletzt verwandelt er sich in glühende Tropfen, als wäre es geschmolzenes Eisen, und da gibt es doch keinen Schutz dafür. Die Häuser brennen ab, der ganze Wald, wohin soll man sich denn da flüchten?«

»Merkwürdig«, sagte Hagen kopfschüttelnd, »das ist hier wirklich schon öfters vorgekommen?«

»Schon wiederholt.«

»Merkwürdig! So etwas passiert in der Welt und man erfährt gar nichts davon. Wann ist es denn das letzte Mal passiert?«

Jetzt aber kam der heikle Punkt. Von den Menschen, die jetzt noch lebten, hatte es noch niemand selbst gesehen, auch der älteste nicht. Vor vielleicht hundert Jahren war es das letzte Mal passiert. So meldete die Chronik, aber auch keine schriftliche. Nur eine Sage, die von Mund zu Mund ging, der Großvater erzählte es dem Enkel.

»Ach sooo! Es ist nur eine Sage! Ja dann freilich!«

»Ist es aber nicht eine Tatsache, dass es vor drei Tagen hier Blut geregnet hat?«

»Na, rotes Wasser, wollen wir zur Vorsicht lieber sagen. Hm, daran möchte ich jetzt nicht mehr zweifeln. Aber es war nicht heiß, nicht einmal warm.«

»Das nächste Mal kommt ein warmer Blutregen, zur Warnung, dass er das dritte Mal ganz heiß kommt, wenn nicht schon glühend, dass selbst die Steinhäuser schmelzen. Und das Erscheinen der Geister außerhalb der Burg hat uns schon vorher davor gewarnt.«

»Richtig, da kommen ja die Geister wieder! Die hatte ich ganz vergessen. Sie selbst haben die Geister in der Nacht gesehen?«

»Ich selbst. Wir alle.«

»Wie sahen die denn aus?«

»Es waren weiße Gestalten.«

»Was machten sie?«

»Sie schwebten in den Weinbergen herum!«

»Und gaben Töne von sich?«

»Die ganze Insel war von einem schrecklichen Wehklagen und Winseln und Wimmern erfüllt, dazwischen ein furchtbares Kettengerassel, weit entfernt und dennoch wie in dichter Nähe von uns, eben ganz geisterhaft.«

»Und wann in der Nacht war das?«

»Um Mitternacht fing es an und Punkt eins verschwanden die weißen Gestalten wieder.«

»Also pünktlich die Geisterstunde eingehalten. Monsieur Papapopulos, lassen Sie sich eines sagen: Ich halte es für möglich, dass sich Brunnenwasser plötzlich rot färben kann. Ich glaube sogar an einen sogenannten Blutregen. Aber an Gespenster glaube ich ein für alle Mal nicht, und auch nicht, dass so ein Blutregen siedend heiß vom Himmel herab...«

Erstaunt, sogar erschrocken brach Hagen ab.

Plötzlich kam es von dem blauen Himmel rot herabgerieselt, immer größer wurden die Tropfen und auch immer wärmer, im Nu waren die drei und die ganze Umgebung purpurrot gefärbt.

Mit dieser Beobachtung hielt man sich freilich nicht lange auf. Alle drei sprangen schleunigst in das nächste Haus.

»Alle Wetter«, sagte Littlelu, »da habe ich vorhin zu früh mit den Zähnen geklappert, jetzt kommt's wirklich!«

Dafür holte jetzt der Grieche das Zähneklappern nach. Er hatte sich in eine Ecke gekauert.

»Wir sind verloren, jetzt kommt der glühende Blutregen!«, wimmerte er.

Am kaltblütigsten fasste Hagen die Sache auf. Er trat dicht an die Türschwelle und hielt die Hand hinaus.

Ja, auffallend warm war der rote Regen, aber wärmer wurde er nun nicht mehr, und heiß konnte man das noch lange nicht nennen.

Dann zog Hagen ein Notizbuch aus der Tasche, riss ein Blatt Papier heraus und legte es draußen auf das Trottoir. Die roten Tropfen fielen spritzend darauf, bald hatte es sich ganz rot gefärbt.

Da aber hörte der Blutregen auch schon wieder auf. Er hatte noch lange keine Minute gewährt, und noch weniger dauerte es eine Stunde, bis die rote Färbung wieder verblasste. Wie die wenige Feuchtigkeit schnell unter der heißen Sonne verdunstete, so bleichte die rote Farbe immer mehr, bis sie beim Trocknen wieder ganz verschwunden war. Auch das Papier war wieder ganz weiß geworden.

Der Grieche hatte gemerkt, dass die Gefahr vorüber war.

»Das nächste Mal kommt Feuer vom Himmel herunter!«, schrie er, sprang auf und rannte hinaus, aber nicht in sein gegenüberliegendes Haus, sondern nach der Richtung, wo der Hafen und sein Boot lag.

»Was sagen Sie zu diesem Blutregen, Mister Maxim?«

»Ich hin einfach paff. Ja, da passieren also heutzutage noch immer solche polizeiwidrige Wunder?«

»Haben Sie denn noch nichts von Blutregen gehört?«

»Ich? Nee. Sie?«

»Gewiss. Das ist gar nichts so Wunderbares. In den Alpen kann man so einen Blutregen manchmal erleben, noch öfters im nördlichen Skandinavien, in Lappland.«

»Wie ist denn das möglich?«

»Es handelt sich um eine Flechte oder Alge, deren Sporen nach der Reife als federleichte Fasern in der Luft herumschweben. Im trockenen Zustande sind sie farblos, im Wasser färben sie sich purpurrot, dabei ungeheuer aufquellend. So kommt es, dass es in jenen Gegenden manchmal scheinbar Blut regnet. Beim Trocknen schrumpfen die Sporen wieder zusammen und werden farblos.«

»Hm«, brummte Littlelu, »mir ist diese Erklärung nicht ganz plausibel. Wie können denn die roten Wassertropfen vom blauen Himmel herabregnen?«

»Weil diese Sporen äußerst hygroskopisch sind, sie saugen Wasser auf, das sich doch immer in der Atmosphäre befindet, werden dadurch schwer und fallen als Tropfen herab.«

»Wir sind hier aber weder in den Alpen noch im nördlichen Skandinavien. Kommt denn so etwas auch in dieser Gegend vor?«

»Allerdings ist davon bisher nichts bekannt, diese Flechten gedeihen nur in kalten Gebirgsgegenden. Es mag eine ganz andere Flechte sein, die sich hier einmal kultiviert hat, mit ganz denselben Eigenschaften. Da fällt mir übrigens ein, dass dasselbe Phänomen auch in Australien beobachtet worden ist, in Weingegenden, und zwar immer zu der Zeit, wenn sich die Weinblätter rot zu färben beginnen. Man steht noch vor einem Rätsel, ist aber bereits zu der Ansicht gekommen, dass das Rotfärben der Weinblätter von einer Flechte herrührt. Aber nur eine neu gezüchtete Rebensorte Australiens soll diese Eigenschaft besitzen. Und richtig, jetzt entsinne ich mich, dass man auf einigen dieser Inseln, als vor etlichen Jahren der ganze Weinbau durch die Reblaus vernichtet wurde, australische Rebensorten eingeführt hat. Sehen Sie, Mister Maxim, nun ist die Erklärung gleich gegeben.«

»Na, für mich noch nicht so ganz. Wie hat sich denn das Grundwasser so rot gefärbt?«

»Auch durch diese Flechten.«

»Weshalb bleicht denn dieses nicht aus?«

»Weil das wieder eine andere Flechte ist.«

»Um eine Antwort sind Sie nie verlegen, das muss man Ihnen lassen.«

Hagen lachte.

»Nein, weil sich hier die Sporen doch noch aufgequollen im Wasser befinden, deshalb bleibt dieses auch rot. Dieser Blutregen ist aber doch sofort wieder aufgetrocknet.«

Littlelu betrachtete aufmerksam das weiße Blatt Papier.

»Ich kann hier nichts von Sporen bemerken.«

»Die sind mikroskopisch klein.«

»Nun soll es aber doch auch früher hier schon Blut geregnet haben?«

»Na ja, das Phänomen hat sich schon früher einmal hier gezeigt.«

»Vor hundert Jahren? Damals soll der Blutregen doch kochend heiß oder gar feurig gewesen sein, dass sogar die Steinplatten schmolzen.«

»Nicht unmöglich. Da war der Blutregen von einem furchtbaren Gewitter begleitet, die Blitze fielen wie Feuer herab, überall zündeten sie, große Waldbrände, vom Blitze getroffene Steinmassen schmolzen, vielleicht auch gleichzeitig ein starker Sternschnuppenfall, glühende Meteoriten sausten herab und expplodierten krachend. Dieses Naturereignis hat sich der hiesigen Bevölkerung als Sage erhalten, natürlich ist sie sehr ausgeschmückt worden, sie wurde mit den Malteserrittern in Verbindung gebracht, die hier gar arg gehaust haben mögen.«

»Aha, ahaaa!«, machte Littlelu. »Nun ist mir alles klar. Nur eines noch nicht.«

»Das wäre?«

»Und die Geister, welche alle die Leute neulich hier gesehen haben?«

»Auch das ist ganz einfach zu erklären.«

»Nun?«

»In den Köpfen dieser Griechen und Türken sieht es einfach genau so verschroben aus wie in dem Ihren.«

»Herr, werden Sie nicht beleidigend!«

»Na, Sie glauben doch nicht etwa an Gespenster?«

»Und wenn ich Ihnen nun versichere, dass ich schon einmal einen Geist gesehen habe?«

»Haben Sie? Wo?«

»In einem Boardinghouse zu Greentown, Michigan. In der Bodenkammer, in der wir Artisten schliefen, hatte es schon immer gespukt. Und eines Nachts sahen wir das Gespenst. Es war ganz weiß, und hinten auf seinem Buckel stand mit großen, schwarzen Buchstaben: ›Dieses Betttuch ist gestohlen aus Mac Browns Boardinghouse‹. Ich hatte eine mit Schweinsborsten geladene Pistole bei mir und jagte damit dem Gespenst einen Schuss hinten hinein, da quiekte es und verschwand. Am andern Morgen musste der Hausdiener ins Spital gehen, das Sitzfleisch tat ihm so weh.«

Hagen lachte. Unter solchem Gespräch, das immer humoristischer wurde, waren sie wieder auf die sonnige Straße getreten.

»Aber Spaß beiseite«, sagte Littlelu, »nach jenes Mannes Erzählung muss man doch wirklich weiße Gestalten gesehen haben, so viele Menschen können sich da doch nicht täuschen.«

»Massensuggestion tut viel, oder es können ja auch Nebel gewesen sein, die in den Weinbergen geschwebt haben, und die Gestalten wurden von der Phantasie gebildet.«

»Oder es haben sich einige Kerls als Gespenster maskiert.«

»Auch möglich. Dann sind das aber sicher keine Griechen und keine Türken gewesen.«

»Weshalb nicht?«

»Weil die orthodoxen Griechen wie die mohammedanischen Türken durch und durch von Gespensterfurcht verseucht sind. Auch der sonst verwegenste Bandit ist nicht Freigeist genug, um einmal die Rolle eines Gespenstes zu spielen. Der beschworene Geist könnte selbst über ihn kommen.«

»So könnte man daraus schließen, dass andere diesen Geisterspuk in Szene gesetzt haben, um die Bewohner dieser Insel wegzuekeln.«

»Oho, Mister Maxim, das ist ein kühner Schluss! Wie kommen Sie auf diese Vermutung?«

Littlelu gab zu, dass es ein voreiliger Schluss gewesen war.

»Wollen wir nun einmal der Burg einen Besuch abstatten?«

»Ja, da wir nun einmal hier sind, und was sollen wir sonst anderes tun?«

Nach einer kurzen Beratung bestiegen sie wieder ihre Aeroplane und flogen auf.

Die Burg lag auf dem Gipfel des ziemlich hohen und steilen Berges, auf einem geräumigem Plateau, umgeben von Wald, Busch und Felsenformationen.

Von einer Burgruine durfte man eigentlich nicht sprechen. Das ganze Mauerwerk schien noch vollständig erhalten zu sein. Nur war alles überwuchert, aus den Mauerspalten wuchsen ganze Büsche.

In der Umgebung war kein Landungsplatz zu finden. Am besten eignete sich dazu wohl das flache Dach neben dem Turm, auf dem nur Graswuchs sprosste.

Sie gingen darauf nieder, mit der nötigen Vorsicht, um nicht etwa einzubrechen. Aber das war alles massiv und hielt noch zusammen.

Eine türlose Öffnung führte in den Turm, eine Treppe ging hinab. Die kleinen, schmalen Fenster waren so zugewachsen, dass mehr Nacht als Dämmerung herrschte.

Littlelu ging zufällig voran, er war schon auf der Treppe, hatte aber den Blendstrahl seiner elektrischen Lampe noch nicht aufflammen lassen, als er plötzlich zurückprallte.

Es war begreiflich, dass der hinter ihm gehende Hagen heftig erschrak, oder er wäre kein fühlender Mensch gewesen. Die ganze Umgebung war ja danach beschaffen, die modrige Luft, und die Einbildung tat das Übrige.

»Was gibt es?«, flüsterte Hagen.

Littlelu deutete die Treppe hinab in die schwarze Finsternis.

»Da — da — sehen Sie — sehen Sie's nicht?«

»Was denn nur?«

»Die weiße Gestalt — da schwebt sie —«

»Ich kann nichts sehen.«

»Ich auch nicht. Ich wollte Sie nur einmal prüfen. Ganz geisterfest sind Sie nicht, sonst wären Sie nicht so erschrocken. Dagegen fehlt Ihnen die nötige Einbildungskraft, Sie lassen sich nicht bereden, sonst hätten Sie gleich wirklich eine weiße Gestalt in der Finsternis sehen müssen — auf welche Weise alle Gespenstergeschichten entstehen.«

»Lassen Sie doch Ihre schlechten Witze!«, sagte Hagen ärgerlich.

Aber es war ein ganz gutes Experiment gewesen. Und in die richtige Stimmung waren sie nun auch gekommen.

Mit dem vorausgeschickten Blendstrahl setzten sie ihren Weg fort, stiegen die Treppe hinab und durchwanderten verschiedene Räume. Alles nackt, die Mauern von Spinnweben überzogen. Durch das Licht wurden zahllose Fledermäuse aufgescheucht, die geblendet manchmal heftig gegen sie anstießen.

»Möchten Sie hier allein herumkriechen?«, fragte Littlelu.

»Möchten? Nein, das möchte ich nicht. Wenn ich keinen ganz besonderen Grund dazu hätte.«

»Es ist unheimlich hier, was?«

»Sehr unheimlich.«

Beide hatten der Wahrheit die Ehre gegeben. Einem unheimlichen Gefühl unterlagen sie beide. Sich »fürchten«, das ist wieder etwas ganz anderes.

»Möchten Sie hier wohnen?«, forschte Littlelu weiter.

»Wenn mir die Burg zum Geschenk gemacht würde und ich die nötigen Mittel zu ihrem Unterhalt hätte! Aber sofort! Sie müsste sich überhaupt ganz hübsch einrichten lassen, das Mauerwerk ist ja noch tadellos erhalten.«

»Weshalb lässt man nur so ein vorhandenes, in guter Beschaffenheit befindliches Bauwerk so unbenutzt liegen?«

»Sie stellen diese Frage immer wieder, können das nicht begreifen, weil Sie ein Amerikaner sind, weil es in dem neuen Erdteile keine solche verlassenen Burgen gibt, während hier alles davon wimmelt. Außerdem wird, wie ich schon sagte, wohl das Wasser fehlen. Suchen wir einmal den Brunnen, den wir wohl an der tiefsten Stelle finden werden, im Keller.«

Sie kamen an eine nach unten führende Treppe, stiegen tief hinab und befanden sich in dem fensterlosen Keller, der in den Felsen gehauen war.

Hier machten sie Entdeckungen, die ein schreckhaftes Gemüt, mit lebhafter Phantasie verbunden, nur noch mehr beunruhigen mussten.

In einem kleinen Verlies waren in der Wand Ringe eingelassen, an denen jetzt noch verrostete Ketten hingen.

Der Zweck dieser Ketten wurde klar, als man nebenan in solchen Ketten noch ein menschliches Skelett hängen sah, wenigstens noch die Armund Fußknochen von Ringen umschlossen, alles andere war ja auseinander gefallen.

Wieder in einem anderem Raume stand ein Gerümpel, verrostetes Eisen und vermodertes Holz, daneben lagen menschliche Skelette, und den meisten waren die Schienbeine gebrochen, zum Teil auch die Arme.

»Das ist die Folterkammer gewesen«, flüsterte Littlelu, »das hier war so ein Marterinstrument.«

»Ja, da zeigt es sich, wie die hier damals gehaust haben! Und diese Ritter sind nun die Beschützer des Christentums gewesen, wollten das Leben Christi nachahmen, wenn auch als streitbare Männer. Es ist eine Schmach!«

Ein anderer Raum war ganz mit Skeletten oder vielmehr Knochen angefüllt.

»Und wissen Sie, wem diese Knochen angehört haben?«, fragte Hagen, nachdem er einige aufmerksam betrachtet hatte.

»Menschen. Einstigen Gefangenen oder vielleicht Malteserrittern selbst, die sich etwas zuschulden haben kommen lassen.«

»Nein. Jene Sage findet hier schon einige Bestätigung. Ich verstehe etwas von Anatomie, vom menschlichen Knochenbau. Das sind lauter Skelette von Frauen. Ich sehe keinen einzigen männlichen Schenkelknochen.«

Es war begreiflich, dass der ehemalige Zirkusclown nur noch scheuer den gewaltigen Knochenhaufen betrachtete.

»Entsetzlich! Dass die das hier nur so einfach haben liegen lassen!«

»Mir machte es schon vorhin den Eindruck, als sei die Tür einmal zugemauert gewesen. Sie ist wieder aufgebrochen worden, aber auch schon vor so langer Zeit, dass dies nicht mehr deutlich erkennbar ist.«

Littlelu schüttelte sich.

»Herr Kapitän, ich glaube nicht an Gespenster, graue mich nicht vor Leichen und Skeletten, bin auch sonst gerade kein Furchthase — aber ich habe das Bedürfnis, wieder etwas Sonnenlicht zu atmen.«

»Erst aber wollen wir den Brunnen aufsuchen!«

Sie fanden ihn in einem anderen Teile des Kellers. Er war eine kreisrunde Öffnung, mit einer niedrigen Mauer eingefasst, die aber schon ganz zerbröckelt war. Darüber war die Decke durchbrochen, hier waren einst die Seile mit den Eimern auf und ab gegangen, die Windevorrichtung befand sich oben, wohl neben der Küche.

»Also in diesen Brunnen sind die Jungfrauen geworfen worden, nachdem die Ritter ihnen das Blut ausgesaugt haben!«, flüsterte Littlelu.

»Ja, nachdem wir schon so viele weibliche Skelette gefunden haben, kann man auch so etwas wirklich für möglich halten. Man muss nur bedenken, dass diese Ordensritter unter Klostergesetzen standen, es waren streitbare Mönche, die durften in ihre Burg auch keinen weiblichen Gefangenen bringen.«

»Aber wenn sie Leichname oder die blutleeren Mädchen da hinabwerfen, da konnten sie doch nicht mehr das Wasser trinken?«

Es hatte nicht etwa eine humoristische Frage sein sollen.

»Vielleicht sind sie einmal überrascht worden und mussten die Leichen schnell beiseite bringen. Schließlich ist das doch nur eine Sage, auch wenn etwas Reelles dahinter steckt.«

Der Blendstrahl ging dreißig Meter tief hinab, ohne einen Wasserspiegel zu treffen. Ein hinabgeworfener Stein plätscherte nach vier Sekunden. Hagen verstand aus dieser Zeit nach der Beschleunigung des Falles und den zurückkehrenden Schallwellen die Tiefe zu berechnen, aber für Brunnenschächte ist so eine Berechnung ganz unzuverlässig. Da war das Knäuel Garn besser, das er für alle Fälle in der Tasche hatte.

Ein Stein wurde daran gebunden und hinabgelassen. Der für Messungen bestimmte Faden war genau hundert Meter lang. Als er wieder heraufgezogen wurde, hatten sich ungefähr zehn Meter genässt. Also lag der Wasserspiegel neunzig Meter unter dem Brunnenrande. Der Stein und der andere Teil des Fadens waren rot geworden, also war auch hier das Wasser rot gefärbt.

Während Hagen noch maß, starrte Littlelu unverwandt in den finsteren Schlund hinein, leuchtete hinab und blickte wieder ins Finstere hinein.

»Herr Kapitän, nehmen Sie mir's nicht übel?«

»Was soll ich Ihnen denn nicht übel nehmen?«

»Ich mache keinen schlechten Witz — ich glaube dort unten ganz deutlich eine weiße Gestalt zu sehen.«

Auch Hagen blickte hinab, längere Zeit, leuchtete ebenfalls, zog den Blendstrahl wieder zurück und starrte wieder in den schwarzen Schlund.

»Ja — wenn ich ehrlich sein soll — auch ich sehe dort unten eine weiße Gestalt!«, sagte er dann.

»Wie eine Frau, die heraufblickt, das weiße Haar fließt ihr am Rücken hinab.«

»Dasselbe sehe ich.«

»Und jetzt hebt sie den Arm und winkt.«

»Wahrhaftig, sie tut's! Da sehen Sie, was die Einbildung macht. Ich sehe dasselbe, wie Sie es mir beschreiben.«

»Herr Kapitän, das möchte ich nicht für Einbildung halten.«

Wieder blickte Hagen längere Zeit aufmerksam hinab.

»Nein, ich auch nicht!«, gestand er dann. »Das ist wirklich eine weiße Gestalt.«

»Was kann das sein?«

»Einfach ein weißer Stein.«

»Aber winkt da nicht wirklich ein weißer Arm?«

»Ein weißes Etwas — ja, ich muss es zugeben.«

»Wie ist das möglich?«

»Ein weißes Band, eine Flechte, eine Wasserpflanze, die sich hin und her bewegt. Nun kommt noch unsere Einbildung dazu und —«

Erschrocken brach er ab. Aus dem Brunnen war ein langer, klagender Ton hervorgekommen, er wiederholte sich noch einige Male, immer schwächer werdend, bis er verklang.

»Alle Teufel, das war keine Einbildung!«, flüsterte Littlelu.

»Es war eine Gasblase, die platzte!«, wusste auch hierfür Hagen sofort eine Erklärung, obgleich er nicht minder erschrocken gewesen war.

»Eine Gasblase, die beim Platzen so seufzt?«, fragte Littlelu. »Wollen Sie mir das nicht einmal vormachen?«

»Bedaure, ich bin keine Gasblase. Aber Tatsache, in Sümpfen, in denen große Gasblasen entstehen, hört man oft solche seufzenden Töne, die schon zu vielen Spukgeschichten Veranlassung gegeben haben.«

»Die hat vier- oder fünfmal hintereinander geseufzt.«

»Einfach das sich wiederholende Echo an den Brunnenwänden.«

»Sie mögen recht haben. Aber eine neugierige Frage: Würden Sie wagen, sich da hinabzulassen? Es ist eine philosophische Wissbegierde.«

»O ja, das würde ich sofort machen. Wenn auch, gestehe ich offen, mit einigem Herzklopfen. Sonst wäre ich eben kein Mensch. Und behauptete ich, ich würde dabei kein Herzklopfen haben, so wäre ich ein Lügner oder mindestens ein Renommist, der sich selbst belügt. Freilich müsste ich mich erst vergewissern, dass dort unten keine giftigen Gase sind. Die sind mehr zu fürchten als Gespenster. Übrigens spricht man ja auch von mordenden Brunnengeistern, worunter man eben solche Gase versteht.«

Sie begaben sich wieder hinauf, durchschritten enge und weite Räume des Erdgeschosses, in dem sich wohl Fensteröffnungen befanden, die aber so zugewachsen waren, dass kein Lichtstrahl durchdrang.

Plötzlich ward Hagen von seinem Freunde hastig am Arme gepackt.

»Haben Sie's gesehen?«, flüsterte Littlelu mit ganz entgeistertem Gesicht.

»Was gibt's denn nun schon wieder?«

»Die weiße Gestalt, die dort hinten huschte!«

»Hören Sie, mich senken Sie nicht wieder hinein.«

»Wahrhaftig, ich sah eine weiße Gestalt huschen — auf Ehre — obgleich ich zugebe, dass es Einbildung gewesen sein mag.«

»Natürlich war's nur Einbildung.«

»Ich glaube aber nicht, ich sah es ganz, ganz deutlich.«

Da riss auch Hagen seine Augen weit auf. Jetzt hätte auch er schwören können, dort hinten im Finstern eine weiße Gestalt huschen zu sehen.

»Und doch ist's nur Einbildung!«, beruhigte er sich selbst. »Sie haben es sich zuerst eingebildet, und nun muss ich im Finstern dasselbe sehen.«

»Ja, ich glaube auch«, gab Littlelu jetzt zu, »es war nur Einbild...«

Mit einem Male machte Littlelu einen Satz nach vorn, als wolle er sich mit dem Kopfe in den Boden bohren, und blieb dann auf Händen und Füßen liegen.

»Himmeldonnerwetter, das war aber keine Einbildung!«, ächzte er.

Wie er sich wieder aufrichtete und sich umblickte, machte er aber wirklich ein zu Tode erschrockenes Gesicht.

»Was hat's denn nun wieder gegeben?«, fragte Hagen misstrauisch. »Was wollen Sie mir denn nun wieder vormachen?«

»Vormachen? Na ich danke!«

»Weshalb machten Sie denn den Sprung?«

»Ich? Nicht etwa freiwillig. Ich bekam von hinten einen furchtbaren Stoß.«

»Ach, gehen Sie weg!«

»Nein, ich bleibe hier. Sie denken, ich spaße? Kriegen Sie mal so einen Puff in den Rücken, dann wird Ihnen der Spaß vergehen.«

Und mit ebenso kläglichem wie bestürztem und sogar ängstlichem Gesicht rieb sich Littlelu sein Hinterteil, dabei immer nach allen Seiten blickend.

»Sie glauben's immer noch nicht? Bei Gott — auf Ehrenwort — ich habe einen furchtbaren Puff in den Rücken bekommen.«

»Ja von wem denn nur?!«

»Wenn Sie nicht vor mir gestanden hätten, würde ich schwören, Sie wären's gewesen.«

»Mister Maxim, wenn Sie immer weiße Popanze sehen, das will ich verzeihen, davon lasse auch ich mich anstecken — aber wenn Sie jetzt behaupten, diese weißen Einbildungen könnten auch handgreifliche Püffe austeilen, da mache ich nicht —«

Auch Hagen knickte nach hinten über und wurde dabei nach vorn geschleudert, nur dass er nicht zum Sturz kam, bei dem Hünen war es mehr ein Taumeln gewesen, und dann fuhr auch er mit den Händen nach seinem Rücken und machte aus seinem furchtbaren Schreck kein Hehl.

»Klüverbaum und Katzenschwänze, was war das?«

»Haben Sie's auch bekommen?«

»Na und wie? Einen ganz gewaltigen Stoß in den Rücken!«

Die beiden sahen sich mit entsprechenden Gesichtern an. Jetzt wurde die Sache wirklich unheimlich!

Wie sie auch die Blendstrahlen ihrer Lampen herumwandern ließen, da war nichts zu sehen. Jetzt auch keine weiße Erscheinung in finsterer Ferne mehr.

»Kapitän, sollte man da doch nicht lieber an überirdische Mächte glauben?«, flüsterte Littlelu ganz ängstlich.

Der Gefragte zuckte zusammen und fasste blitzschnell seines Freundes Arm.

Da schwebten aus der Finsternis zwei glühende Punkte heran, eine weiße Gestalt.

Im nächsten Moment war das Blendlicht darauf gerichtet, nur ein momentanes Staunen, und dann brachen beide gleichzeitig in ein schallendes Gelächter aus.

Ein stattlicher, schneeweißer Ziegenbock war es, der auf die beiden losmarschierte, jetzt noch den Kopf kampfeslustig erhoben, jetzt die Hörner zum Stoße senkend, wie er es schon zweimal hinter den beiden getan hatte, die sich hier in sein Gebiet eingeschlichen.

Als ihn aber der Blendstrahl traf, zog er es vor, mit lustigem Meckern davon zu springen, in der Finsternis verschwindend.

Das Tier, eine wilde oder doch verwilderte Ziege, mochte hier sein Nachtquartier haben, es wusste jedenfalls in der Nähe ein Schlupfloch.

Die beiden lachten noch lange Zeit, dass das Echo zwischen den Mauern schallte, es klang ganz schauerlich, aber die beiden Geistersucher hatten nun das Gruseln verlernt.

»Da sehen Sie, wie die Gespenstergeschichten entstehen!«, sagte Hagen endlich, sich die Augen trocknend. »Wenn sich der Ziegenbock uns nun nicht persönlich vorgestellt hätte, dann hätten wir uns die Sache nicht auf natürliche Weise erklären können? Wer denkt denn an so einen Ziegenbock, dass der sich hier im Finstern herumtreibt.«

»Ja, so mögen die meisten Gespenstergeschichten entstehen!«, bestätigte Littlelu. »Aber wer sagt denn, dass der Ziegenbock nicht ein ganz regelrechter Geist war? Oder ein in den bösen Künsten bewanderter Mensch, der sich in einen Bock verwandelt hat?«

Hagen verstand sofort, was jener meinte.

»Da haben Sie wiederum recht. Für einen Griechen und einen Türken und für noch manche andere Menschen wäre hiermit noch lange keine Erklärung gegeben, für die fänge die Gespenstergeschichte erst richtig an. Man hat dem Teufel ja immer eine Bocksgestalt gegeben, ihm mindestens einen Bocksfuß gelassen. Ja, für eine abergläubische Person wäre es noch immer der Teufel, der hier sein Wesen treibt.«

»Und müssen wir nicht ehrlich gestehen, dass wir uns auch etwas gefürchtet, sogar schon an Gespenster geglaubt haben?«

»Allerdings, wir müssen es gestehen.«

»Soll ich Ihnen einen Vorschlag machen?«

»Nun?«

»Uns kommt es doch auf einen Tag nicht an. Jetzt scheint draußen die freundliche Mittagssonne, das hat immer etwas zu meiner Beruhigung gedient. Sollen wir hier einmal eine Nacht verbringen? Das ist erst der richtige Prüfstein, ob wir gespensterfest sind oder nicht.«

Hiermit war Hagen sofort einverstanden. Er freute sich schon darauf, die Mitternachtsstunde einmal in einer regelrechten Geisterburg zu verbringen.

Wieder ins Sonnenlicht gekommen, sahen sie zwischen den Felsen eine Horde Ziegen, die beim Anblick der Menschen die Flucht ergreifen wollten. Auf allen diesen Inseln, die nicht ganz und gar kultiviert sind, gibt es noch wilde Ziegen.

Ein gutgezielter Schuss aus Hagens Revolver streckte ein junges Tier nieder, es wurde geschlachtet und die festen Stücke davon gebraten.

Nach dem Essen hielten sie eine ausgiebige Mittagsruhe, um, wie sie scherzhaft sagten, desto munterer in der Geisterstunde zu sein, dass ihnen ja nichts von dem Spuk entging, mit dem ihnen die Ritter und die blutleeren Jungfrauen aufwarten würden.

Am Nachmittag strichen sie in der Umgegend umher, besuchten einige einsam liegende Wohnhäuser, die wohl nur deshalb nicht ausgeräumt worden waren, weil es hier an Trägern gefehlt hatte.

»Ob die Bewohner denn niemals wieder hierher zurückkehren wollen, da die am Hafen wohnenden gleich alle ihre Möbel mitgenommen haben?«, fragte Littlelu bei dieser Gelegenheit.

Kapitän Hagen, der in den Mittelmeerländern recht gut Bescheid wusste, konnte nur eines sagen. Alle diese romanischen Völkerschaften sind gegen elementare Gewalten und Schrecknisse von bewundernswerter Gleichgültigkeit. Das beweisen zum Beispiel die Umwohner des Vesuvs. So oft auch ein Ausbruch des Vulkans ihre Felder verwüstet, Dörfer und ganze Städte niederbrennt — unverdrossen bauen sie alles immer wieder auf. Aber mit übersinnlichen Dingen, so mit Geisterspuk und dergleichen, wollen sie absolut nichts zu tun haben, denn dabei geht's um die Seligkeit. Das bildet für die Kirchen und Klöster eine reiche Einnahmequelle. Wenn in einem Hause jemand ermordet worden ist oder nur sonst wie einen plötzlichen, unnatürlichen Tod gefunden hat, verunglückt ist, ohne die letzte Ölung bekommen zu haben, von einem Selbstmord gar nicht zu sprechen — dann muss ein Geistlicher kommen und den Weihrauchkessel schwingen, Beschwörungen ausführen, die selbst schon sehr an heidnische Abgötterei grenzen. Und hilft das nichts, lässt sich etwa immer noch ein unerklärliches Klopfen hören, dann ist so ein Haus wie verflucht, ist völlig entwertet, kein Mensch will es mehr bewohnen. Es gibt in ganz Italien wohl keine Ortschaft, die nicht so ein Spukhaus hat. Ein Fremder, gewöhnlich ein Engländer oder Deutscher, meist ein Maler, kann es umsonst bewohnen. Aber der Mann wird dann wie die Pest gemieden, er darf kein Lokal, keinen Laden betreten, er bekommt nichts.

Bevor hier nicht eine kirchliche Zeremonie stattgefunden hat, kehrt niemand zurück, und wenn den Geistlichen so ein Teufelbock ins Kreuz stößt, dann ist's für immer vorbei, höchstens, dass sie noch ihre Sachen abholen. Aber da ist nun wieder der Blutregen zu fürchten, der das nächste Mal kochend heiß oder gar gleich feurig sein soll.

»Aber diese so fruchtbare, bewässerte Insel kann doch nicht für immer verlassen bleiben?«

»Na, wenigstens so lange, bis über diese Geschichte wieder Gras gewachsen ist. Erst werden sich einige Fischer von anderen Inseln hier ansiedeln, und wenn die nichts von neuen Spukvorgängen zu berichten haben, kommen so nach und nach die anderen zurück.«

»Da könnte man doch auf recht billige Weise in den Besitz solch einer ganzen Insel kommen. Man inszeniert einen Spuk und ist alleiniger Herr von ihr.«

»Jawohl, das wäre eine Idee, das müsste man einmal probieren.«

»Ist so ein Fall noch nicht vorgekommen?«

»Mir ist nichts davon bekannt.«

»Ob sich da nicht die Regierung einmischte, die Sache untersuchte?«

»Die türkische Regierung? Ja, sie könnte eine Kommission schicken, auf einem Kriegsschiffe, die Matrosen sollen hier einige Zeit kampieren, das kann die Regierung befehlen. Aber ich kenne die Türken. Vor der Kriegstüchtigkeit der türkischen Soldaten habe ich allen Respekt, aber mit Geistern wollen sie nichts zu tun haben. Die Matrosen würden den Gehorsam verweigern, mit ihnen die Offiziere.«

Diese Unterhaltung wurde dadurch beendet, dass sie in der Bergvilla, in der sie sich gerade befanden, einen ganz besonderen Fund machten. In der in die Felswand gehauenen Vorratskammer, in der es fast kalt wie in einem Eiskeller war, stand eine große Kiste, den angeklebten Zetteln nach von Triest mit der Post gekommen, die man wohl eben hatte öffnen wollen, als der einsetzende Blutregen die allgemeine Flucht veranlasst hatte.

Die Kiste war angefüllt mit geräucherten Fleischwaren und Konservenbüchsen aller Art, nur die feinsten Delikatessen.

»Aaaah!«, machte Hagen mit strahlendem Gesicht, als er aus der Kiste seine beiden Hände wieder auftauchen ließ, an deren einer ein großer Schinken, an der anderen eine lange Zervelatwurst baumelten. »Diesen lieblichen Anblick habe ich schon lange vermisst! Da lacht einem das Herz im Leibe!«

»Und hier eine Gänseleberpastete, hier etliche Büchsen allerfeinste Ölsardinen, hier eine Zweipfunddose Astrachaner Kaviar —«

»Und hier frischgeräucherte Ochsenzungen, hier Hummer, hier ein ganzer Laib Schweizerkäse — Littlelu, das soll aber eine Geisterwache werden, die sich gewaschen hat! Wir laden die sämtlichen Ritter und Jungfrauen dazu ein, die sollen wohl wieder Blut in die Leiber bekommen.«

Um das Glück voll zu machen, fanden sie dann noch in derselben Villa ein reichassortiertes Wein- und Schnapslager, selbst Rheinweine waren vertreten, französischer Champagner und Kognak, Jamaikarum und noch vieles andere.

Als die Sonne sich dem Horizonte näherte, zogen sie schwerbepackt wieder nach der Burg. Sie hatten auch den Zucker, einige Zitronen und den Spiritusapparat nicht vergessen. Gutes Wasser lieferten ihnen die geheimnisvollen Kästen ihrer Aeroplane.

»Wollen wir uns im Keller einquartieren?«, fragte Littlelu.

»Nein, da unten riecht es doch gar zu modrig. Als Probe für unsere Geisterfestigkeit genügt wohl schon, wenn wir uns im Parterregeschoss häuslich einrichten. Spuken die Geister im Keller, so werden sie auch schon zu uns heraufkommen, und kommen sie nicht, dann allerdings können wir ihnen ja einmal einen Besuch abstatten.«

So ließen sie sich im Refektorium, im ehemaligen Speisesaal der Ritter, nieder, breiteten gerade in der Mitte ihre beiden Decken aus. Wenn sie das Gruseln lernen oder eben den Beweis geben wollten, dass sie sich nicht gruselten, so war dieser Platz auch am besten gewählt. Es gab Nebenkammern, in deren einer sie sich viel gemütlicher hätten einrichten können. Sie wäre von den elektrischen Lampen, die ihr Licht auch nach allen Seiten ausstrahlen konnten, vollständig erleuchtet worden, eine Decke hätte den offenen Eingang abgeschlossen. Hier aber saßen sie nur in einem Lichtkreise von wenigen Metern Durchmesser, ringsherum herrschte die schwärzeste Finsternis, da schwirrten noch die Fledermäuse und machten sich andere Nachttiere bemerkbar.

Trotzdem wurde es bald gemütlich. Auf dem Spiritusapparat sang der Wasserkessel, köstlicher Punschduft durchzog die weite Halle.

Während sie schmausten und tranken, wollten sie sich gegenseitig Gespenstergeschichten erzählen, um sich auf die Geisterstunde würdig vorzubereiten, so hatten sie ausgemacht, aber es wurde nichts daraus. Es war gar zu gemütlich. Hagen erzählte Abenteuer aus seinem Seemannsleben, Littlelu gab Schnurren zum besten, und sie lachten, dass zwischen den öden Mauern zahllose Echos erweckt wurden. Doch Unheimliches hatten diese nichts für sie.

Die Zeit verging im Fluge. Wieder hatte Hagen über einen Witz des Clowns sich ausgeschüttet vor Lachen, als dieser nach seiner Uhr sah.

»Halb zwölf — in einer halben Stunde muss der Spuk losgehen.«

»Was, schon halb zwölf?!«

»Ja, ja, die Stunden sind schnell hingegangen. Nun wollen wir uns aber doch etwas in die nötige Stimmung versetzen. Kapitän, wollen Sie die erste Probe Ihrer Geisterfestigkeit geben, oder soll ich's tun? Wie Sie wollen!«

»Was für eine Probe?«

»Ich mache einen Vorschlag. Sobald es zwölf ist, geht einer von uns in den Keller hinab, nimmt das Garn und diesen Becher mit, lässt ihn in den Brunnen und bringt ihn mit Wasser gefüllt zurück. Wollen Sie?«

»Ja warum denn nicht? Was ist denn da weiter dabei?«

»Gut, so sollen Sie der erste sein. Erst aber will ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich wirklich erlebt habe.«

Und Littlelu begann eine Gespenstergeschichte. Er dichtete sie wohl jetzt erst zusammen, verstand das aber auch meisterhaft. Er wusste ein Spukhaus in einer alten Stadt zu schildern, warf mit Gerippen und Totenschädeln und abgehauenen Händen um sich, dass einem Zuhörer, der nicht gänzlich geisterfest oder eben ein geborener Frosch war, sich das Haar auf dem Kopfe sträuben musste.

»... Kurz vor Mitternacht betrat ich die verfallene Kapelle des Schlosses, in jeder Hand ein brennendes Licht, ging, in das Leichenhemd gewickelt, langsam auf den großen Wandspiegel zu, den man auf den Altar gestellt hatte, und gerade, wie ich davor stand, wie ich mich darin erblickte, hob die Kirchturmuhr zum Schlage aus, um die Mitternachtsstunde zu verkünden — baum —«

»Baum —«

Den Mund etwas verziehend, hatte der ehemalige Zirkusclown einen reinen, tiefen Glockenton hervorgebracht, wie aus weiter Ferne kommend.

Den zweiten Glockenton aber brachte er nicht mit seinem Munde hervor, der war von anderer Seite gekommen, wie unten aus dem Keller heraus.

Und das ging weiter.

»Baum — baum — baum —«

Betroffen blickten sich die beiden an, Hagen, das Punschglas in der Hand, Littlelu noch den Mund verzogen.

»Eine Kirchturmuhr!«

»Der Glockenschlag kommt aber aus dem Keller.«

»Ja, als ob es direkt unter uns wäre!«

»War denn da eine Uhr mit Schlagwerk?«

»Und wenn auch — wer sollte sie denn aufziehen?«

Unterdessen hatte es immer geschlagen.

»Baum — baum — baum —«

Der letzte Schlag mochte der zwölfte gewesen sein, es kam nichts mehr.

Dafür erklang jetzt ein langgedehnter Seufzer — wo erschollen, das war nicht zu bestimmen. Überall und nirgends.

Und dann ein langanhaltendes Kettengeklirr, dieses Rasseln aber war ganz sicher unten im Keller.

Wie die beiden sich ansahen und dann um sich blickten, lässt sich besser denken als beschreiben.

Noch einmal ein Kettenklirren, dem ein kurzes Poltern folgte — unten im Keller.

»Alle guten Geister!«, flüsterte Littlelu, dessen sonst so brünettes, gesundes Gesicht plötzlich aschgrau geworden war.

Hagen setzte sein Punschglas hin, nahm dafür jenen Lederbecher, der oben am Rande einige Löcher hatte und stand auf.

»Was wollen Sie?«, flüsterte Littlelu.

»In den Keller hinab. Aus dem Brunnen den Becher Wasser schöpfen, wie wir ausgemacht hatten. Es ist um zwölf.«

Wie fassungslos starrte ihn Littlelu an.

»Mensch, freveln Sie nicht!«, stieß er dann hervor.

Ja, der junge deutsche Kapitän hatte ein ganz anderes Gesicht als der alte amerikanische Zirkusclown. Es drückte die vollste Gelassenheit aus — und trotzdem war in den tiefgebräunten Zügen auch noch etwas anderes zu lesen: der furchtbarste Trotz! Und da brach dieser auch höhnend los:

»Ha, Männlein, glauben Sie denn etwa, ich werde wegen solch eines Seufzens und Kettenklirrens oder durch irgend welches Gespenst auch nur eine Linie von dem Wege abweichen, den ich mir einmal vorgenommen habe? O, da taxieren Sie den deutschen Kapitän Karl Hagen zu niedrig!«

Und er ging, den Blendstrahl seiner Lampe vorausschickend, dorthin, wo der Treppeneingang zum Keller lag.

»Mensch, freveln Sie nicht!«, rief aber Littlelu nochmals, und wieder zitterte ein langer Seufzer hier oben durch den Raum.

»Bleiben Sie hier oben!«, herrschte ihn Hagen rau an. »Ich gehe allein, um aus dem Kellerbrunnen zu schöpfen!«

»Nehmen Sie mich mit!«, flehte Littlelu. »Ich bleibe unter keinen Umständen hier allein!«

Da gab Hagen nach und ließ sich seine Begleitung gefallen. Dieser junge deutsche Kapitän hatte selbst Geist genug, um sofort einzusehen, dass hier die Sache doch nicht so einfach lag. Es muss immer noch einmal wiederholt werden: Der Betreffende wäre kein richtiger Mensch gewesen, der sich hier nicht gefürchtet hätte! Tiere freilich fürchten sich nicht vor Gespenstern — und auch blödsinnige Menschen nicht. Das ist erwiesen!

Wer aber bei solch einer Gelegenheit, wie hier eine vorlag, mit der Hand auf dem Herzen sagt: Ich kenne keine Furcht — der ist ein Lügner oder eben ein zweibeiniges Tier.

Der Schauer vor dem Übernatürlichen, Unfassbaren ist dem Menschen tief, tief ins Herz gegraben und wird ihn nie verlassen, solange diese Welt besteht.

Aber es gibt auch noch eine andere Furcht. Erschrecken vor einer weißen Gestalt kann wohl auch jeder echte Mann — aber wer dann dieser weißen Gestalt nicht sofort zu Leibe geht, der ist ein Feigling! Für solche Feigheit gibt es dann keine Entschuldigung mehr!

Auch Hagen war durch das Seufzen und Kettengerassel von Furcht gepackt worden. Sein Herz erzitterte vor Schreck. Aber dass er deshalb nicht in den Keller hinab ging, das gab es nun freilich nicht bei ihm! Da lieber gleich direkt in die Hölle hineinspaziert und mit allen Geistern und Gespenstern Brüderschaft gemacht, als sich dann solche Feigheit vorwerfen zu müssen!

Als sie die Kellertreppe hinabstiegen, also dem Spuk schon zu Leibe rückten, fand auch Littlelu seine Courage wieder, und ein Feigling war der überhaupt nicht. Nur der Schreck hatte ihn etwas übermannt.

»Was mag das nur für ein Seufzen und Kettengerassel gewesen sein?«, fragte er jetzt.

»Das wollen wir eben untersuchen. An Geister oder ruhelose Seelen von Verstorbenen und dergleichen glaube ich ein für allemal nicht. Die Sache ist doch ganz einfach. Hier hält sich jemand versteckt, der uns und jedem anderen Menschen den Aufenthalt in dieser Burg und wahrscheinlich auf der ganzen Insel verleiden will. Also suchen wir den Kerl. Und Gnade ihm Gott, wenn ich ihn erwische!«

Diese Worte richteten Littlelu vollends wieder auf.

Kaum hatten sie den Grund des Kellers erreicht, als das Kettengeklirr zum dritten Male erscholl, und diesmal folgte ein ganz schauderhaftes Seufzen und Stöhnen nach.

»Jawohl, hier unten ist es, und zwar dort hinten ertönt es. Vorwärts!«

Eilenden Schrittes drangen sie vor. Noch einmal das Kettengerassel und Stöhnen. Hier drin musste es gewesen sein.

Die Lampen erleuchteten den Raum, in dem an der Wand die Ketten hingen, mit den Knochen daran.

Und diese Ketten und Knochen bewegten sich noch!

Es machte auf Hagen keinen Eindruck.

»Natürlich, hier hat der Kerl den Lärm hervorgebracht, er ist schon wieder hinaus.«

Schnell sprang er auf den Korridor hinaus — und starrte erschrocken in die Finsternis.

Denn nochmals: Er wäre kein richtiger Mensch gewesen, wäre er nicht furchtbar erschrocken.

Dort in der Finsternis wandelte eine weiße Gestalt, ein Ritter, besonders durch den Helm mit wehendem Federbusch als solcher charakterisiert, sonst in einen langen Mantel gehüllt, durch einen Gürtel zusammengehalten, von dem ein breites Schwert herabhing.

Sofort war bei Hagen der momentane Schreck wieder vorüber.

»Steh oder ich schieße!«, donnerte er, den Revolver aus dem Futteral reißend.

Die Gestalt stand auch wirklich, wandte sich um, hob den Arm und schüttelte wie drohend die Hand.

In diesem Augenblick drehte Littlelu seinen Blendstrahl herum, er fiel auf die Gestalt. Sie blieb weiß, wie sie gewesen, behielt ihre scharfen Konturen — also war es kein Lichtbild, sondern etwas ganz Reelles, und jetzt sprang Hagen mit einigen Sätzen hin, um es mit seinen Fäusten zu packen.

Aber er griff ins Leere. Plötzlich war die Gestalt verschwunden.

»Also war es doch nur ein Lichtbild!«, sagte Hagen mit einem Gleichmut, den Littlelu doch nicht recht fassen konnte.

»Hahahaha!!«, lachte es da schallend, ganz in der Nähe. Es machte auf Hagen keinen Eindruck mehr.

»Immer lacht nur, es war doch nur ein Lichtbild. Dieses Lachen aber stammt aus einer menschlichen Kehle, oder aus einem Phonographen, in den aber doch erst ein lebendiger Mensch hineingelacht hat.«

»Was, Phonograph?«, staunte Littlelu.

»Natürlich. Warum denn nicht? Wenn hier mit der Laterna magica experimentiert wird, warum nicht auch mit einem Phonographen?«

Jetzt aber ging der Spektakel erst richtig los. Überall ein Kettenklirren, ein dumpfes Rollen wie von Kanonenkugeln auf hochgelegten Brettern, ein Lachen und Heulen, ein Quieken und Kreischen.

Und da kam es den finsteren Gang entlang. Weiße Gestalten. Die wilde Jagd. Voran ein Weib, in fliegenden Gewändern, das Haar lang nachwehend, alles weiß, leuchtend und geisterhaft und doch so deutlich, dass man jeden Zug in dem vor Entsetzen verzerrten Gesicht erkennen konnte — ein zweites, ein drittes — dann ein Ritter, das letzte Weib mit den Händen zu greifen suchend — ein zweiter, ein dritter — sie wurden von weißen Hunden überholt — dann eine Hexe, auf einem Besen reitend.

So brauste es heran, wirklich sausend und brausend, unter einem Höllenspektakel, zeternd und quiekend und brüllend, einen Sturmwind vor sich her fegend.

Was hätten wohl die meisten lebendigen Menschen aus Fleisch und Blut getan? Das Beste wäre wohl gewesen, gleich in Ohnmacht zu fallen, um von diesem ganzen Teufelsspuk gar nichts mehr zu wissen.

Littlelu drückte sich wenigstens etwas gegen die andere Seite der Wand.

Hagen blieb ruhig stehen, wo er stand, ließ sich von dem kalten Winde umbrausen und die ganze Jagd durch sich hindurchgehen.

Hinter ihm verschwand alles wieder in der Finsternis, die tiefste Stille herrschte.

»Famos arrangiert, diese Illusion!«, sagte Hagen gleichmütig. »Nur wenn man erhitzt ist, könnte man sich von dem kalten Winde einen Schnupfen holen.«

»Illusion?!«, wiederholte Littlelu.

»Na, was dachten Sie denn sonst? Das sind doch ganz einfach Lichtbilder, die hier herumgejagt werden.«

»Wie sollen denn die zustande gebracht werden?«

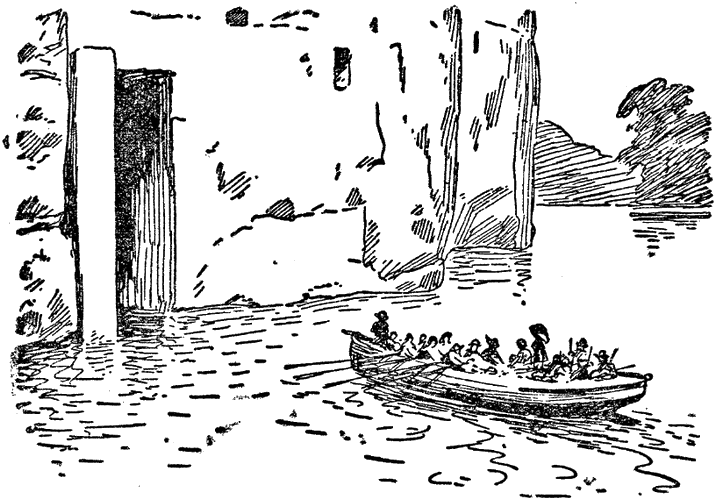

»Jawohl, nun fragen Sie so! Wurde denn auf der Illusionsbühne an Bord des ›Mohawk‹ nicht noch etwas ganz anderes gezeigt? Und dort im Felsengebirge am Sklavensee soll es noch viel großartiger sein, was sich da alles für Spuk ermöglichen lässt.«

»Ja, dort hat man alle Einrichtungen dazu —«

»Na, die hat man hier eben auch. Vielleicht hat sich auch hier jener Professor Dodd oder Señor Tenorio oder wie sich der Kerl nun nennt, häuslich eingerichtet — was haben Sie?«

Littlelu hatte einen kurzen Schrei ausgestoßen, griff schnell in die Brusttasche und zog sein Notizbuch.

»Herrgott, da fällt mir ein —«

»Diese Insel könnte auch so eine Stelle sein, die auf dem Blättchen Papier, das sich in der goldenen Kapsel befand, verzeichnet war!«, ergänzte Hagen.

Während seines langen Aufenthalts an Bord des »Mohawk« hatte ihm Littlelu ja alles erzählt, alles.

Littlelu hatte die acht geografischen Bestimmungen in seinem Notizbuche stehen.

»Welche Lage hat hier diese Insel?«

Hagen brauchte nicht erst in seinem Buche, in dem er die Berechnung ausgeführt hatte, nachzusehen, er hatte die Zahlen noch im Kopfe.

»Es stimmt! Hier stehen dieselben Zahlen!«

Dann war das ganze Rätsel auch schon so gut wie gelöst. Man hatte es hier wiederum mit jenem geheimnisvollen Manne zu tun. Er erschreckte, veralberte hier wiederum die Menschen.

»Professor Dodd!!«, rief Hagen mit schallender Stimme. »Señor Tenorio oder wie Sie sonst heißen mögen — kommen Sie zum Vorschein, Sie sind erkannt!«

Ein höhnisches Gelächter antwortete, neues Kettengerassel und andere unheimliche Töne.

»Der gibt es noch nicht auf, uns mit seinem Hokuspokus bange machen zu wollen!«, sagte Hagen.

»Sollen wir weiter forschen?«

»Gewiss doch. Tritt der nicht aus seinem Inkognito hervor, so müssen wir der Sache ganz und gar auf den Grund gehen.«

»Haben wir auch ein Recht dazu?«

»Ich verstehe Sie nicht.«

»Diese Burg kann ihm ja gehören.«

»Und wenn auch diese Burg — er hat mit seinem Spuk die rechtmäßigen Bewohner von der ganzen Insel weggegrault. Das sieht diesem rücksichtslosen Kerl, wie er mir immer geschildert wurde, überhaupt ganz ähnlich.«

»Da müssen wir aber nun etwas vorsichtiger sein.«

»Weshalb?«

»Weil wir nun wissen, wen wir vor uns haben. Es ist Ihnen doch bekannt, wozu dieser Mensch fähig ist.«

»Sie haben recht. Geister braucht man nicht zu fürchten, die können ja gar nicht handgreiflich werden, sie gehen als wesenlose Schatten durch einen hindurch. Lebendige Menschen sind viel, viel gefährlicher. Vor allen Dingen wollen wir da unsere Aeroplane besser sichern. Wenn nur nicht etwa schon etwas passiert ist.«

Eilig machten sie sich auf den Rückweg. Als sie aber an dem Brunnenraum vorbeikamen, wurde ihr Interesse durch eine neue Erscheinung doch wieder gefesselt.

Schon in einiger Entfernung hatten sie wieder ein Stöhnen und Wimmern gehört, und als sie nun hineinblickten, sahen sie auf dem Brunnenrand eine weiße Gestalt sitzen, ein geisterhaftes Weib.

Jetzt hob es den Arm, machte abwehrende Bewegungen gegen die beiden, die in der sehr schmalen Türöffnung standen, ein qualvolles Stöhnen hören lassend.

Die beiden betrachteten die Erscheinung jetzt mit ganz ruhigen Augen, suchten ihre Ursache zu erforschen. Man konnte auch den Blendstrahl darauf richten, deshalb verschwand das Lichtbild nicht.

»Das ist doch sehr merkwürdig!«, meinte Hagen. »Wie wird das nur zustande gebracht? Hier ist doch keine andere Öffnung als diese Tür. Oder sind es wieder ganz besondere Lichtstrahlen, die auch durch dicke Mauern gesandt werden können? Ist das auf jenen Illusionsbühnen möglich?«

»Nein, davon ist mir nichts bekannt!«, entgegnete Littlelu. »Die Lichtstrahlen müssen ungehindert dorthin fallen, wo das Bild erzeugt werden soll.«

»Ist denn dann die Lichtquelle zu sehen?«

»Das allerdings nicht. Wie das möglich ist, das weiß ich selbst nicht — ich bin kein Ingenieur. Diese Rätsel haben aber auch die japanischen Ingenieure nicht lösen können, unter denen doch gar findige Köpfe sind. Wir haben eben nur die Apparate, wissen sie zu handhaben, doch der Kern der Sache ist uns unbegreiflich. Sirbhanga Brahma weiß ja alles, sonst könnte er die Apparate doch nicht reparieren, wenn es einmal nötig ist. Aber der verrät nichts.«

Hagen schaute sich noch aufmerksamer um, jedoch ohne aus der Türöffnung herauszutreten.

»Hm, das ist sehr merkwürdig, wie in diesem engen Raume so ein bewegliches Lichtbild entsteht. Schade, dass die Gräfin nicht hier ist. Ich glaube, die könnte mit ihrem Spürsinn eine Aufklärung geben, oder wir müssten einen guten Hund mit einer feinen Nase hier haben.«

»Was sollte denn der helfen?«

»Mister Maxim, mir geht ein Lichtchen auf. Stellen Sie sich doch einmal recht breitbeinig hier in die Tür. Tun Sie, als wollten Sie niemanden hier herauslassen.«

Littlelu tat es, obgleich nicht wissend, nicht ahnend, was jener beabsichtigte.

Hagen benahm sich auch recht seltsam. Mit ausgebreiteten Armen ging er um den Brunnenrand herum, sodass seine eine Hand noch die Wand des runden Raumes berührte, nicht darauf achtend, dass die weiße Gestalt, um die er sich überhaupt gar nicht gekümmert hatte, plötzlich verschwand.

Immer schneller bewegte er sich um den Brunnen herum, bis er zu rennen begann. dann machte er plötzlich kehrt.

»Siehst Du, Kerl, jetzt habe ich Dich, ich dachte mir's doch gleich!«

Ja, er hatte etwas zwischen seinen Fäusten, mit höchstem Erstaunen sah Littlelu, wie er an irgend einem unsichtbaren Gegenstand herumgriff, als aber nun plötzlich zwischen Hagens Händen ein menschlicher Kopf auftauchte, da ging auch dem Kanadier eine Ahnung auf, die sofort zur Gewissheit wurde.

»Die haben hier auch schon so ein Tarngewand, mit dem man sich unsichtbar machen kann!«

Nichts anderes war es. Zu dem Kopf mit dem glattrasierten Gesicht, das grimmig und mehr noch angstvoll den Kapitän anstarrte, gesellte sich nach und nach der übrige Körper. Hagen schälte ihn aus dem Gewebe heraus, die unsichtbaren Stücke in seine Tasche pfropfend.

Es war ein noch junger Mann, ganz in schwarzes Trikot gekleidet, gegen welches das blasse, fast weiße Gesicht nur umso mehr abstach.

»Das also ist des Pudels Kern! He, Bürschchen, wer bist Du denn?«

Die Angst schwand aus dem blassen Gesicht mit sehr energischen Zügen, nur der Grimm blieb darin, und man sah deutlich, wie der junge Mensch die Zähne zusammenpresste, erst nachträglich die Lippen — ein Zeichen, dass er fest entschlossen war, keine Antwort zu geben.

»Du willst nichts verraten? Na warte, Dich wollen wir wohl zum Sprechen bringen. Aber nicht hier.

Schnell, Littlelu, seien Sie mir behilflich, den Kerl zu — oder nein, entsichern Sie lieber Ihren Revolver. Bleiben Sie in der Tür stehen, aber herumgedreht, als Schildwache — jetzt dürfte sich der Spuk ändern, der entlarvte Geist hier könnte Hilfe von seinen Kameraden bekommen.«

Hagen hatte schon immer die beiden Hände des Mannes festgehalten, wozu er nur seine eine Faust brauchte, jetzt band er sie ihm schnell mit einem Strick, den er aus der Tasche zog.

Der junge, schmächtige Mann mochte ja sofort gefühlt haben, dass gegen diese Bärenkraft gar nichts auszurichten war, aber merkwürdig war es doch, dass er sich so gänzlich widerstandslos binden ließ, dass er auch nicht den geringsten Versuch zu einer Gegenwehr gemacht hatte. Oder es war auch verdächtig. Er mochte schnellste Hilfe von seinen Kameraden erwarten.

»So. Deine Taschen untersuche ich nachher. Du hast doch nichts weggeworfen? Nein. Zu sehen ist wenigstens nichts am Boden. Nun, Littlelu, gehen Sie voraus, den Revolver in der Hand — oder nein, tragen Sie ihn lieber, es ist ja nur ein leichtes Bürschchen, ich werde die Bedeckung übernehmen.«

Littlelu nahm den Mann liebevoll auf seinen Arm, ihn wie ein Kind tragend. Hagen ging hinterher, auch oft zurückblickend, in jeder Hand einen Revolver.

Aber alle Vorsicht war unnötig. Kein Angriff erfolgte, weder von unsichtbaren Menschen noch von sichtbaren Geistern, und diese waren jetzt auch verstummt. sie machten keinen Spektakel mehr, gaben kein Seufzerchen mehr von sich.

Sie passierten ihren Lagerplatz im Refektorium, brauchten sich nicht aufzuhalten, um etwas mitzunehmen. Was sie hier zurückließen, fanden sie ja alles in jener Villa wieder, die große Kiste hatte nur einen geringen Bruchteil ihres Inhaltes hergeben müssen.

Als sie die zweite Treppe erstiegen hatten und aus dem Turm auf das Dach traten, sahen sie im Mondschein ihre Aeroplane stehen. Erleichtert atmete Hagen auf. Er hatte schon gefürchtet, sie gar nicht wiederzusehen. Dann brauchte man auch nicht erst zu untersuchen, ob eine fremde Hand sonst etwas an ihnen gemacht hatte.

Der Gefangene, der noch kein Wort gesprochen hatte, wurde auf Hagens Aeroplan festgebunden.

»Wohin wollen wir uns begeben, Mister Maxim, um das Verhör in Ruhe anstellen zu können?«

»Wo wir am sichersten vor einem Überfall sind!«

»Ja, und wo ist das? Das frage ich eben.«

»In jener Bergvilla, wir verbarrikadieren uns in einem hochgelegenen Zimmer.«

»Und werden belagert, sitzen in einer Mausefalle.«