RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

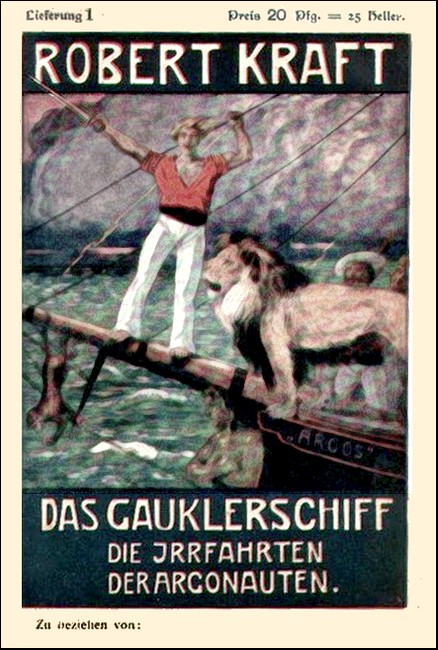

Das Gauklershiff, Cover von Lieferung 1

Das Gauklershiff, Titelblatt von Lieferung 1

Das Gauklerschiff, Band 4

Verlag Dieter von Reeken, 2022

Vor seinem Löwengarten,

Das Kampfspiel zu erwarten

Saß König Franz.

Und um ihn die Großen der Krone,

Und rings auf hohem Balkone

Die Damen in schönem Kranz.

Wer kennt sie nicht, diese Strophen, welche Schillers Gedicht »Der Handschuh« einleiten. Es war eine ganz andere Szenerie hier in diesem sibirischen Tal als jene, die der Dichter mit so wenigen Worten so scharf mit so wunderbarer Plastik zu schildern weiß, und doch wurde wohl jeder, der sie kannte an diese Strophen lebhaft erinnert, es konnte gar nicht anders sein.

Dort, wo einst die Amazonen gehaust hatten, zog sich in ziemlicher Höhe an der Felswand ein natürlicher Vorsprung hin, der von Menschenhänden zu einem Altan, zu einem Balkon umgebildet worden war, und auf diesem saßen alle die Personen der »Argos«, die nicht zur eigentlichen Schiffsbesatzung gehörten, alle die männlichen und weiblichen Gäste, hatten vor und unter sich den See, in dem sich die Vormittagssonne spiegelte, und harrten der neuen Überraschungen, mit denen ihnen jetzt Tag für Tag aufgewartet wurde, oftmals vom frühester Morgen an bis in die späte Nacht hinein, und niemand bekam diese Art von Spielen überdrüssig, sodass noch niemand an eine Abreise dachte.

Und da es meist ritterliche Kampfspiele waren, die ihnen vorgeführt wurden, so war auch in alle diese Zuschauer ein ritterlicher Geist gefahren, den sie auch in ihrem Äußeren kund taten, ohne dass sie sich dessen eigentlich bewusst wurden, mindestens ohne dass sie deshalb eine Verabredung getroffen hätten.

Es war ein ungemein buntes, schillerndes, reizvolles Bild, das der Balkon bot. Alle die Damen in prächtiger Toilette, nicht aber etwa in modernen Ball- oder Gesellschaftskleidern, sondern in Kostümen, die allen Jahrhunderten angehörten, eines immer bunter und phantastischer als das andere, und dasselbe galt auch von den Herren.

Es kann mit ganz einfachen Worten gesagt werden, was hier vorlag: sie spielten Karneval, Maskerade! Und jedes hatte sich nach seinem Geschmack kostümiert.

Merkwürdig war nur, dass hier durchaus keine Verabredung vorgelegen hatte. Das war im Laufe von ungefähr acht Tagen alles so nach und nach von ganz allein gekommen. Sie hatten sich immer mehr den Schauspielen angepasst, die ihnen vorgeführt wurden. So war es gekommen. Und da lässt sich ja gerade mit den einzelnen Stücken von Damenkleidern, die man gegeneinander austauscht, viel machen. Zumal auf solch einem Schiff, das seit vielen Jahren die ganze Welt bereist und überall werden Nationalkostüme und Volkstrachten gesammelt, zum Andenken mitgenommen. Sonst war das ja auch bald zurechtgeschneidert. Und da machten auch die beiden Töchter des Vaters Abdallah mit, ebenso ihre Dienerinnen, und diese mohammedanischen Araberinnen trugen schon längst keinen Schleier mehr, wozu auch, sie bildeten hier ja alle zusammen eine vertraute Familie — und wozu sollte der kostbare Juwelen- und Perlenschmuck, den sie mitgenommen, immer unbenutzt im Kasten liegen, sie hatten ihn angelegt, und dasselbe galt von allen den anderen Damen, und wenn das Geschmeide nicht ihnen selbst gehörte, so eben einer anderen, und das flimmerte und glitzerte alles im goldenen Sonnenschein.

Und auch die Herren machten also mit. Es kann unmöglich jedes Kostüm beschrieben werden. Es sei nichts weiter erwähnt, als dass Doktor Isidor mit Vorliebe als spanischer Grande paradierte, statt des Zylinders ein gewaltiges Samtbarett mit wallender Straußenfeder auf dem Affenschädel, an der Seite einen prachtvollen Galanteriedegen, der Griff strotzend von Diamanten, die zwar nur aus Glasscherben bestanden, nicht einmal aus geschliffenen Glasstücken, aber das tat ja nichts zur Sache, jedenfalls von dem ersten Maschinisten, diesem Hexenkünstler, in aller Schnelligkeit wunderbar gefasst, und dass Doktor Isidor seit einiger Zeit statt seines gewöhnlichen Klemmers eine große Brille trug, mit Horneinfassung, das sah zwar bei diesem spanischen mittelalterlichen Kostüm seltsam aus, war aber eigentlich ganz kostümgetreu, historisch treu, indem im 16. Jahrhundert in Spanien jeder, der den Kavalier und Stutzer markierte, eine große Hornbrille trug, so ungefähr wie heutzutage fast jedes Herrchen einen Klemmer auf der Nase balanciert, wenn es auch Augen wie ein Luchs hat.

Karneval von Sibirien!

Es war bereits zum Schlagwort geworden.

Den spielten sie.

Spielten ihn nun schon seit acht Tagen, und die Zeit war noch gar nicht abzusehen, da sie dieses Spieles überdrüssig wurden.

»Lassen Sie mal erst den Winter mit Schnee und Eis kommen, was ich da arrangieren werde! Etwas, was in unserer Eisgrotte auszuführen gar nicht möglich ist.«

So hieß es — jetzt, anfangs Juli, da der Sommer noch gar nicht richtig begonnen hatte!

Und das sagte jeder einzelne. Nämlich weil jeder einzelne immer neue Überraschungen ausheckte, einer wollte immer den anderen darin übertreffen, und sogar die Damen beteiligten sich an diesem Wetteifer in neuen Erfindungen.

So waren sie wieder einmal in aller Frühe, obgleich gestern die Vorstellung im Zirkus bis tief in die Nacht hinein gewährt hatte, hier zusammengekommen, um einem Wasserspiele beizuwohnen. Die Gäste und die sonstigen hohen Herrschaften hier auf dem Balkone, die anderen, so weit sie nicht dabei beteiligt waren, nicht mitwirken mussten, wussten schon einen anderen guten Zuschauerplatz zu finden, man brauchte sich ja nur an eines der Felsenfenster zu stellen. Was für ein Spiel oder Kampf oder sonstige Vorstellung stattfand, das wusste man niemals im voraus, das musste stets eine Überraschung ergeben.

Nur kurz vorher wurde stets der Name der Person, welche die neue Schaubelustigung erfunden hatte und derjenigen, die das Ganze nach den Angaben des Erfinders arrangiert hatte, genannt, sonst nichts weiter.

Jedenfalls aber musste es doch ein Spiel oder Kampf zu Wasser sein, sonst wäre man doch nicht eingeladen worden, hier auf diesem Seebalkon Platz zu nehmen.

Der Waffenmeister, der sonst am meisten arrangierte oder sich an den Spielen direkt beteiligte, schien diesmal nicht mit dabei zu sein, oder sogar ganz bestimmt nicht, denn er befand sich mit auf dem Balkon, in eine silberne Schuppenrüstung gehüllt, wie noch einige andere der Herren, und das war nicht nur ein Kostüm, mit dem man sich schmücken wollte, sondern zu sehr vielen der Schaustellungen war solch eine den Körper schützende Panzerung auch sehr nötig.

Da fiel in einiger Entfernung ein Kanonenschuss, und Stevenbrock erhob sich.

»Ein Wasserspiel, erfunden von der Frau Gräfin von Mohakare, arrangiert von Mister Juba Riata!«, verkündete er und hob seinen Revolver, um zwei Platzpatronen abzufeuern, als Bejahung, dass das angekündigte Spiel beginnen könne. Doch da, noch ehe er den ersten Schuss abgefeuert hatte, erscholl im Hintergrunde des weiten Balkons eine Stimme, der jederzeit dienstbereite Siddy war es, der aus dem Ausgange geeilt kam.

»Herr Waffenmeister, Mister Merlin wünscht Sie zu sprechen.«

Georg feuerte dennoch seinen Revolver ab, aber nur einen einzigen Schuss. Und dieser einzige Gegenschuss bedeutete, die Vorstellung möchte noch nicht beginnen.

Zum ersten Male wieder, nachdem Merlin den befreiten Waffenmeister schlafend zurückgebracht hatte, zeigte sich der geheimnisvolle Mann wieder. Das musste gewürdigt werden, da wurde die Vorstellung aufgeschoben.

Georg verließ den Altan, begab sich hinein in den Felsen, in dem einst die indischen Amazonen gehaust hatten, wo noch jetzt alles mit orientalischer Pracht eingerichtet war.

Aber diese Räume, in denen diese menschlichen Bestien gehaust, wurden von den Argonauten nicht benutzt. Sie bildeten nur den Durchgang nach diesem im Freien liegenden Balkon.

In der Mitte des ersten Raumes, auch schon mit kostbaren Teppichen und Polstern und Kissen ausstaffiert, stand Merlin, wie immer in sein gelbes Lederkostüm gehüllt.

»Ich störe doch nicht?«

»Niemals.«

»Du hast meinetwegen die Vorstellung unterbrochen — sie nicht beginnen lassen.«

»Wir haben Zeit.«

»Ich komme mit einer Bitte. Ich habe Gäste bekommen. Sie möchten gern Euren Vorstellungen beiwohnen. Es wäre dies möglich, ohne dass Ihr sie zu Gesicht bekommt. Aber das möchte ich nicht, es widerspricht meinen Gefühlen, ebenso denen meiner Gäste. So bitten sie Dich, dass sie Euren Vorstellungen offen beiwohnen dürfen...«

»Herzlich gern, sie sollen auch unsere Gäste sein!«

»Nein, bitte nicht! Sie möchten ganz für sich bleiben, nicht angesprochen werden... verzeihe, dass ich solch eine Bedingung stelle.«

»Ich verstehe. Trotzdem sind sie mir und uns allen herzlich willkommen.«

»Nicht nur dieser Vorstellung, sondern auch allen anderen möchten sie beiwohnen. Sie bitten darum, dass sie auch jederzeit den Zirkus betreten können, wenn Ihr Euch darin belustigt.«

»Sie sind jederzeit unsere Gäste, obgleich wir uns niemals im Geringsten um sie kümmern werden.«

»Ich danke Dir. Also es findet keine Vorstellung statt. Ich meine: ich nenne Dir nicht ihre Namen, nicht woher sie sind und wohin sie wieder gehen werden. Übrigens kennst Du sie schon.«

»Ich kenne sie schon?!«

»Du hast sie schon einmal gesehen.«

»Wo denn?«

»Es wird Dir schon einfallen, wenn Du die ganze Gesellschaft siehst, wenn vielleicht auch nicht sofort.«

So hatte der jugendliche Greis zuletzt gelächelt, schlug einmal die Hände zusammen, sofort rollte einer der Wandteppiche zurück, und...

Und Georg begann zu starren!

Die angemeldeten Gäste traten ein.

Meist langbärtige, würdevolle Männer, alle in orientalischen Kostümen, halb indisch, halb türkisch, jedenfalls immer aufs Prächtigste gekleidet, mit Schwertern gegürtet, deren Griffe von Edelsteinen funkelten, dasselbe galt von den Dolchen und Pistolen — und dazwischen ebensolche orientalische Weiber, halb indisch, halb türkisch kostümiert, nämlich insofern, als viele von ihnen auch nie an die Knöchel reichende Pumphosen trugen, kein Obergewand darüber, was man in Indien nicht findet, alles schillernd von bunter Seide mit goldenen Stickereien, lauter junge, durchweg bildhübsche Weiber, das Antlitz unverhüllt, herrlich geschmückt, mit Juwelen und Perlen schier überladen...

Und Georg starrte und starrte.

Nicht allein über diesen Anblick wie aus einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

Nein, noch etwas anderes war dabei, was ihn plötzlich ganz kopfscheu machte, was ihn sein Gehirn martern ließ.

Himmel noch einmal, wo hatte er denn nur diese ganze Gesellschaft schon einmal gesehen?!

Und zwar ganz genau ebenso eintretend, auch in solch einem orientalischen Prunkraum. Die Erinnerung wäre ihm vielleicht nicht gleich gekommen, denn es war ein gar zu seltsames Zusammentreffen zwischen dem Jetzt und längst vergangenen Zeiten.

Aber eine einzige Gestalt brachte ihm sofort die Erinnerung zurück.

Ein Mann war darunter, der sich von den anderen ganz auffallend unterschied.

Ein Herr, ein kleines, zierliches, patentes Herrchen, schon sehr alt, das bartlose Gesicht ganz durchrunzelt, im schwarzen Frackanzug mit schneeweißem Oberhemd, Stehkragen und weißem Schlips, zierlich trippelte es auf Lackschuhen einher, die weißen Glacehandschuhe noch zuknöpfend, den chapeau claque unterm Arme...

»Himmel noch einmal, der Professor Beireis aus dem Seelandsfelsen bei Australien!«

Kein anderer war es.

Und da also erkannte Georg auch die ganze orientalische Gesellschaft gleich wieder!

Dieselbe, welche damals den orientalischen Saal betreten hatte, das heißt nur als Spiegelbild, Georg hatte dies alles nur im Spiegel gesehen!

Ebenso wie auch das Männchen, das sich in seiner Einbildung wie ihm später gesagt worden war, für den wiedergeborenen Professor Gottfried Beireis aus Helmstedt hielt.

Auch der hatte ja gar nicht in Wirklichkeit neben dem Speisenden auf dem Sofa gesessen, sondern nur als ein wesenloses Spiegelbild. Dann ein Klingeln, und plötzlich war dies alles verschwunden gewesen. Und Schwester Anna hatte telefonisch um Entschuldigung gebeten, dass man den Gast sofort mit solchen Illusionen belästige. Aber Georg hatte erwidert, man möge nur mit den Illusionen ruhig fortfahren. Da jedoch war die Walfischjagd mit dem unglücklichen Ausgange dazwischen gekommen.

Jetzt trat diese ganze orientalische Gesellschaft in vollem Leben hier ein, und der Professor Beireis mitten dazwischen!

Er war auch der einzige, der nach dem Waffenmeister den zusammengeklappten Zylinder graziös schwenkte, ihn so begrüßte, die anderen Männer, die Inder und Türken und Araber, blickten würdevoll gerade aus, strichen sich höchstens die stattlichen Vollbärte, hatten für Georg sonst gar keinen Blick. Während die weiblichen Mitglieder schon etwas neugieriger zu sein schienen, mit den mandelförmigen Augen bereits herumfunkelten. Doch Georg hatte ja gar keine Zeit, nähere Betrachtungen anzustellen.

»Jetzt erinnerst Du Dich, diese Herrschaften schon einmal gesehen zu haben, nicht wahr?«, redete ihn Merlin, der sich überhaupt gar nicht von ihm abgewandt hatte, lächelnd wieder an. »Bitte, nun teile Deinen Freunden mit, um was es sich handelt, Deine Erlaubnis haben wir ja, dann sorgst Du wohl dafür, dass diese Gesellschaft für sich sitzen kann, und sie wird auf den Balkon kommen.«

Georg begab sich wieder hinaus, brauchte nur eine einzige Minute, um alles zu erklären, das Staunen war ja groß, aber da galt es vor allen Dingen zu handeln, der Balkon war groß genug, um noch eine ganz andere Menschenmenge zu fassen, man brauchte nur etwas zusammenzurücken oder überhaupt die eine Hälfte des Altans zu wählen, Georg rief zurück, dass alles in Ordnung sei, und die exotischen Gäste traten heraus.

Man brauchte nicht neugierig die Köpfe zu wenden, man konnte sie auch so beobachten, als sie die Plätze einnahmen.

Sechsundzwanzig Personen wurden gezählt, und die Hälfte davon schienen dienstbare Geister zu sein, nur männliche, darunter auch einige pechschwarze Neger. Die tiefschwarze Ebenholzfarbe schien wirklich eine ausgesuchte zu sein. Diese brachten schon wundervolle Kissen für die Steinplätze mit und außerdem riesige Wasserpfeifen und Tschibuks, alles überaus kostbar, mit Gold und Elfenbein ausgelegt und von farbigen Juwelen funkelnd, dazu Becken mit glühenden Holzkohlen, die vornehmen Inder und Türken, die sie bedienten, begannen sofort zu rauchen, während zwischen den Weibern, die offenbar keine besondere weibliche Bedienung hatten, die unvermeidlichen Schalen mit allerhand Naschwerk, wobei überzuckerte Blumenblätter immer die Hauptrolle spielen, aufgestellt wurden, und so konnte man die ganze Gesellschaft leicht voneinander unterscheiden.

Es waren nur vier vornehme Männer, durchweg schon vorgerückten Alters und mit langen, bis auf den Gürtel wallenden Bärten geschmückt; neun vornehme Weiber, alle jung und von auffallender Schönheit; dazu elf Diener, ebenfalls sehr kostbar gekleidet, aber ohne Schmuck und Waffen; und schließlich, um die 26 Personen voll zu machen, noch zwei andere.

Die eine von diesen war ja den Argonauten schon allgemein bekannt: der Professor Beireis. Man hatte ja im Seelandsfelsen während Georgs Abwesenheit längere Zeit ganz freundschaftlich mit ihm verkehrt.

Doch hatte er jetzt für die ehemaligen Freunde keine Begrüßung, keinen Wink mehr. Nur dem Waffenmeister hatte er vorhin zugewinkt. Jetzt auf dem Balkon kümmerte er sich um die anderen gar nicht mehr. Das war ja auch ganz richtig so, nachdem nun einmal ausgemacht worden war, dass die beiden Parteien völlig getrennt von einander bleiben sollten.

Fast noch auffallender als dieser kleine Salonmensch im schwarzen Frackanzug war die zweite fremde Gestalt, die ebenso wenig in diese exotische Gesellschaft, die ganz an Tausendundeine Nacht erinnerte, passen wollte.

Es war ein äußerst großer Mensch, ein Riese, dem »Bandlwurm« wenig an Länge nachgebend, aber mit mächtigen Schultern massiv, geradezu herkulisch gebaut. Auch er war ganz schwarz gekleidet, aber nicht etwa mit so einem modernen Frackanzug, sondern es war ein eng anliegendes Samtkostüm, mit Kniehosen und Wams, einen recht altertümlichen Eindruck machend, man wurde lebhaft an die holländische Hoftracht des 17. Jahrhunderts erinnert, nämlich deshalb, weil diese von Rembrandt so oft dargestellt worden ist, und wirklich trug der Riese auch die dazu gehörigen, auffallenden Schnallenschuhe und ebenso an Handgelenken und als Kragen die weißen, kostbaren Spitzen, wodurch der riesenhafte Mann etwas Kindliches bekam. Das heißt mit unseren modernen Augen betrachtet!

Und unter dem schwarzen Samtbarett quollen lange, flachsblonde Locken hervor. Das war aber auch das Einzige, woraus man sonst auf das persönliche Aussehen dieses Riesen etwas schließen konnte. Auch seine Hände waren schwarz bekleidet, und ebenso trug er vor dem Gesicht eine schwarze Maske.

Georg sah nur noch, dass die orientalischen Diener diesen holländischen Riesen mit ganz besonderer Aufmerksamkeit behandelten, jeder wollte ihm ein Kissen unterschieben, was aber von dem Schwarzen gar nicht gewürdigt wurde, oder nur insofern, als er mit einer zweifellos verächtlichen Bewegung die Kissen fortschleuderte und sich nun gerade auf die nackte Steinstufe niedersetzte, dann kümmerte sich Georg nicht weiter um die ganze Gesellschaft, hob seinen Revolver und feuerte die zwei Signalschüsse ab.

Hinter jener Felsenecke, die schon mehrmals eine Rolle gespielt hat, kamen die zwei Jollen der »Argos« hervor, von Matrosen gerudert, die sich durch nichts auszeichneten.

Sie hatten auch nur erst eine vorbereitende Arbeit auszuführen, verankerten im Wasser, etwa 50 Meter von einander entfernt, zwei »Tore«. Man wurde nämlich sofort an jene Tore erinnert, wie sie beim Fußballspiel gebraucht werden, und das sagt wohl genug.

Das Aufstellen dieser schwimmenden und verankerten Tore war schnell geschehen, und da kamen schon hinter der Felsenecke eine ganze Menge andere Fahrzeuge hervor, kleine, leichte Kanus, aus gespannten Fellen hergestellt, vierzig Stück, davon die eine Hälfte schwarz, die andere Hälfte gelb, in jedem ein Indianer mit Schaufelruder. Die Kanus fuhren auf, die Farben teilten sieht, und das indianische Wasserpolospiel begann.

Der Begründer der ganzen Indianerliteratur, die doch auch ihre weltgeschichtliche und volkswirtschaftliche Bedeutung hat, man bedenke nur, was für Unsummen dadurch ins Rollen kamen und noch kommen, ist Fenimore Cooper durch seine Lederstrumpf-Geschichten. Es gibt gar keine Indianererzählung, aus der man nicht immer Coopers Gesicht hervorschauen sieht. Sitten, Gebräuche, Redeweise usw. — alles ist Cooper. Was der von den Indianern nicht gewusst hat, das vermögen auch seine zahllosen Nachahmer nicht zu schildern, mögen sie sonst auch noch so selbständig sein.

Nun ist ja Cooper zweifellos ein tüchtiger Kenner der nordamerikanischen Indianer gewesen. Aber von ihren Ballspielen hat er entweder nichts gewusst, oder er hatte eben keine Gelegenheit, davon zu sprechen, und daher wissen auch alle seine Nachahmer wirklich nichts von dieser indianischen Leidenschaft. Nun aber gibt es doch auch noch andere Kenner des indianischen Lebens, mehr wissenschaftliche Forscher, so vor allen Dingen der gelehrte Amerikaner Daniel Sticker, der alles zusammengetragen hat, was über den indianischen Charakter bekannt geworden ist, von den historischen Anfängen an bis ums Jahr 1880.

Da liest man auch von der geradezu leidenschaftlichen Manie, welche die nordamerikanischen Indianer noch heute für alle Art Ballspiele haben, die Umwohner der großen kanadischen Seen speziell für die Wasserballspiele.

Die Lady Ethel Bristol, jetzige Gräfin von Mohakare, war eine geborene Amerikanerin. Sie mochte davon gelesen oder vielleicht auch selbst solche Wasserspiele beobachtet haben. Jedenfalls war sie es gewesen, die auf den Gedanken gekommen war. Was auch diese Apachen und Komantschen für leidenschaftliche Ballspieler waren, ist schon gesagt worden. Wasserspiele kannten sie nicht, dazu hatten sie auf den wenigen Bächen, die ihr Heimatland durchfließen, ja gar keine Gelegenheit gehabt. Aber es brauchte ihnen nur davon gesagt zu werden, Juba Riata brauchte es nur einmal zu arrangieren, und sie waren sofort mit Feuer und Flamme dabei. Rudern konnten sie ja alle und solche Kanus aus Fellen waren leicht im Handumdrehen gefertigt.

Und das Wasserpolo begann. Es handelte sich also darum, welche Partei den Ball durch das feindliche Tor trieb. Dieser Ball bestand aus einer großen, weißen Fischblase, durfte nicht mit den Händen angefasst, nur mit dem Boote selbst getrieben oder mit dem Ruder geschlagen werden.

Solch ein Kampf lässt sich ja gar nicht schildern, keine einzige Phase davon. Es kann nur gesagt werden, dass die Zuschauer dort oben auf dem Balkon, besonders indem jeder bald für eine Farbe Partei nahm, nach und nach förmlich zu rasen begannen. Und auch der ernsteste der exotischen, würdevollen Gäste lachte schließlich aus vollem Halse, während die neun Weiber schon immer jubelnd in die Hände geklatscht hatten und von den Dienern besonders die Neger manchmal richtige Freudentänze aufführten.

Wie soll man da nun beschreiben, weshalb dieser lachende Jubel und begeisterte Enthusiasmus. Der Hauptwitz lag darin, dass die meisten der vierzig Indianer zwar schon so ziemlich wieder ihre normalen Figuren bekommen hatten, dass sich darunter aber noch immer einige unförmliche Fettwänste befanden, die sich aber trotzdem mit Feuereifer der wilden Jagd um den Ball hingaben, und dass die leichten Boote fortwährend umschlugen. Sie waren seitwärts mit Luftkissen versehen, schwammen daher auch in gekenterten Zustande, konnten mit leichter Mühe wieder umgekehrt werden, man musste sie nur wieder leer schöpfen, da musste der Schwimmer aber erst wieder hineingeklettert sein, was gar nicht so einfach war, und so war dieses ganze Spiel ein einziges Umschlagen in ganzen Reihen und Wiederaufrichten und Leerschöpfen — und dabei ging es immer in tollem Kampfe um den großen, weißen Ball, der ständig hin und her sauste, und die sonst so ernsten, würdevollen Indianer gaben sich diesem Kampfe mit einer Leidenschaft hin, machten einen Spektakel dabei, brüllten und heulten, als ob zwei ganze indianische Kriegsheere im Kampfe auf Tod und Leben lägen.

So verging fast eine Viertelstunde mit diesem tollen, brüllenden, plätschernden und spritzenden Durcheinander, als der Ball von der gelben Partei durch das feindliche Tor getrieben wurde, und es war die höchste Zeit, denn fast hatte es schon ausgesehen, als ob sich auch dort oben die Zuschauer in die Haare fahren würden. So wie in England bei den Fußballspielen, wobei sich das vieltausendköpfige Publikum, für die Farben Partei ergreifend, manchmal förmliche Schlachten liefert.

»Gesiegt, gesiegt, Gelb hat gesiegt!«, jubelten die einen.

»Den nächsten Ball aber schießt Schwarz, tausend Pfund wer setzt dagegen!«, schrie Lord Harlin, ein sonst ganz phlegmatischer Mensch, der aber plötzlich ganz aus dem Häuschen war.

Aber es wurde nichts daraus, die 40 Kanus fuhren schon wieder ab, es konnte gar nicht weiter gespielt werden, denn die beiden Jollen entfernten schon wieder die beiden Tore.

Alles nur einmal! Dieses Spiel konnte ja später wiederholt werden, aber zur Zeit immer eine Vorstellung schnell hinter der anderen. Und da kam schon hinter jener Felsenecke eine zwanzigriemige Galeere hervor, golden im Sonnenschein glänzend, am Heck eine grüne Flagge führend, und gleichzeitig aus einem Wassertore, das sich unterhalb des Balkons geöffnet hatte, eine zweite mit roter Flagge, ebenso wie jene zur Hälfte von Matrosen, zur Hälfte von Schiffsjungen gerudert, was sich ja leicht verteilen ließ, und jetzt ging es anders im Rudertakt, die waren unterdessen eingepullt worden!

Die rote wurde von Georg gesteuert, der sich unterdessen vom Balkon entfernt hatte, die grüne von Ernst, dem zweiten Steuermanne, und dann befanden sich an Deck noch andere Ritter. Denn gepanzert war alles.

Was jetzt vorgeführt werden sollte, das war ja sofort klar, auch ohne Ankündigung. Ein Kampf zwischen diesen beiden Galeeren. Wie der stattfinden sollte, das war ja allerdings noch die Frage.

Die beiden Galeeren näherten sich schnell, stoppten erst in kurzer Entfernung voneinander, und dann fand doch eine Ankündigung statt, oder vielmehr eine Herausforderung zum Zweikampfe, und zwar besorgte dies auf Georgs rotbeflaggter Galeere, deren Mannschaft goldgepanzert war, während drüben die silbernen Schuppenpanzer glänzten, Oskar. Denn der Steuernde konnte nicht gut zugleich der Hauptmann des Kriegsschiffes sein.

Also Oskar, ganz vorn auf dem hohen Vorderdeck stehend, schwang eine mächtige Lanze, mit der anderen Hand einen Schild, schlug mit dieser Lanze dröhnend gegen den Schild, und dann erhob er ebenso dröhnend also seine Stimme: »Ihr elenden Grünfinken! Ihr Himmelhunde! Ihr Karnickel! Ihr Rübenschweine...«

»Um Gotteswillen, Oskar, bist Du denn toll geworden?!«, ließ sich da hinten der steuernde Waffenmeister ganz entsetzt vernehmen. »Was soll denn das Publikum dort oben denken! Das sind doch edle Ritter, die Du in ritterlicher Weise zum Zweikampfe herausfordern sollst!«

Ja, es war ein Fehlgriff gewesen, dass man gerade Oskar für diesen Posten gewählt hatte, oder man hätte ihn wenigstens zuvor instruieren, ihm den Wortlaut der Herausforderung genau vorschreiben sollen, nicht seiner eigenen Schauspielerfähigkeit überlassen dürfen.

In anderer Hinsicht freilich... Oskar befleißigte sich vielleicht der möglichsten historischen Treue!

Denn wie es uns so viele Romanschriftsteller schildern wollen — so ist es in den alten Ritterzeiten sicher nicht zugegangen! Alle Hochachtung vor einem Gustav Freytag und Felix Dahn, aber gesprochen ist so edel und erhaben damals nicht worden! Ganz abgesehen davon, dass da jede Kuhmagd genau so edel und erhaben spricht wie die Königin. Wir haben aber historische Berichte und Dokumente von Zeitgenossen, dass es unter jenen herrlichen Rittern ganz anders zuging, dass sie sich ganz anderer Ausdrücke bedienten. Was die sich beim Herausfordern zum Zweikampf für Injurien an den Kopf warfen! Wie die sich titulierten! Nämlich auch in Briefen, die urkundlich noch erhalten sind! Den Damen gegenüber wohl, wenn es um die Minne ging, süß und aalglatt — aber die Ritter untereinander die reinen Rülpse. Nun, wenn auch Oskar die Sache kannte und historisch treu sein wollte, so sah er doch ein, dass sich das hier nicht paßte. Er brach sofort ab, schwang noch einmal seine Lanze, schlug noch einmal an seinen Schild und hub nochmals also an:

»Meine edlen Herrn Grünfinken! Ihr Herren Karnickel! Edle Rübenritter...«

Auch diese Verbesserung seiner Ansprache wurde dadurch unterbrochen, dass die feindliche Galeere eine dritte verbesserte Auflage nicht abwarten wollte, sondern plötzlich mit voller Fahrt losging!

Allerdings nur mit Hilfe der Ruder, jene geheimnisvolle Kraft wurde hierbei nicht angewendet. Immerhin, diese Matrosen und Schiffsjungen verstanden jetzt zu pullen.

Und beinahe wäre der schnelle, unvermutete Angriff gelungen! Wenn nicht Georg ein noch schnelleres Kommando gegeben hätte, das ebenso schnell und exakt ausgeführt wurde, und wenn er nicht noch rechtzeitig das Steuer herumgeworfen hätte. Sonst hätte ihm die vorbeistreichende Galeere sämtliche Riemen auf Backbordseite abgeknackt, und darauf kam es an, hiermit wäre der Kampf sofort zugunsten der grünen Partei entschieden gewesen.

So fuhr die grüne Galeere der roten nur hinten zwischen die Rippen, brach ihr nur zwei Riemen ab, und diese durften sofort wieder ersetzt werden. Nur um eine ganze Reihe handelte es sich, erst dadurch sollte eine Galeere manövrierunfähig gemacht, besiegt sein. Und der Kampf ging weiter. Fast eine halbe Stunde währte er, und er musste wohl sehr, sehr interessant sein, sonst hätte das Publikum dort oben nicht wiederum so gejubelt und manchmal fast gerast. Aber solch ein Kampf lässt sich eben nicht beschreiben.

Es mag nur gesagt sein, dass die rote Galeere entweder vom Waffenmeister der Argonauten schlecht gesteuert oder von der Mannschaft gerudert oder von Unglück verfolgt wurde. Sie verlor einen Riemen nach dem anderen, einmal gleich acht gleichzeitig, sodass nur noch zwei auf der einen Seite hervorragten. Freilich konnten, so lange auch nur noch ein einziger auf einer Seite vorhanden war, die abgebrochenen immer wieder ersetzt werden. So war ausgemacht worden.

Immerhin, die grüne Galeere war der roten doch weit überlegen, das war ganz deutlich zu bemerken. Und außerdem war die Anzahl der Reserveriemen auch beschränkt. Die rote Galeere hatte gar nicht mehr viel Riemen zuzusetzen, vielleicht nur noch drei oder vier, wenn sie dann nur noch einen einzigen Riemen verlor, so war sie ebenfalls besiegt.

Da, als also fast schon eine halbe Stunde lang der Kampf hin und her gewogt hatte, ging die bisher sich fast immer nur auf die Defensive beschränkt habende rote Galeere, die eben von der grünen förmlich gejagt worden war, zum ersten Male zum ernsten Angriff über.

Und es war ein so kühner und unerwartet schneller Angriff, dass es schon geschehen war, ehe das Publikum noch richtig zum Bewusstsein des Manövers gekommen. Die rote Galeere war plötzlich mit eingelegten Riemen an der grünen vorbeigeschossen und hatte dieser die ganze Ruderreihe auf Steuerbordseite abgeknackt!

Bei diesem Ruderabbrechen ging es niemals ohne Konfusion auf dem betroffenen Schiffe ab. Die betreffenden Ruderer wurden dabei natürlich immer von den Sitzen geschleudert. Es war auch ganz angebracht, dass sie gepanzert waren, es hätte doch leicht einmal Verletzungen geben können.

Bei diesem furchtbaren Vorüberstreifen war auf der grünen Galeere natürlich die ganze Steuerbordseite durcheinander geworfen worden, alles lag und purzelte noch übereinander weg.

Und da, noch ehe sie sich wieder aufraffen konnten, erscholl drüben schon ein neues Kommando, nochmals kam die rote Galeere zurückgebraust und hatte im nächsten Augenblick auch die ganze Riemenreihe auf Backbordseite abgemäht.

Der Waffenmeister der Argonauten hatte zum Schluss doch noch seiner Farbe zum Siege verholfen, noch viel mehr, als es nötig gewesen wäre.

»Der Kampf Mann gegen Mann beginnt!«, wurde oben verkündet, nachdem sich der allgemeine Jubel etwas gelegt hatte. »Dieses neue Kampfspiel ist in Szene gesetzt und arrangiert vom Heizer Felix Brunner!«

Ehre, wem Ehre gebühret. Wer etwas Gutes ausgediftelt hatte, wobei es sich um ein gemeinsames Spiel handelte, der unterbreitete seine Idee dem Waffenmeister als der letzten Instanz. Ging der auf den Vorschlag ein, dann wurde die Sache auch arrangiert, und wenn auch sämtliche mitwirken mussten, die Szene wurde erst mehrmals geprobt und dann den Gästen vorgeführt, und dann wurde auch stets der Name des genialen Erfinders verkündet, und wenn's auch der kleinste Knirps von Schiffsjunge war.

Wie sollte der Kampf zwischen den beiden Galeeren Mann gegen Mann stattfinden?

Natürlich wurde jetzt geentert.

Wie aber dann weiter?

Sollte wirklich mit Waffen gefochten werden? Die man vorher eingerußt hatte, um jeden sitzenden Hieb zu markieren?

Das wäre für die Zuschauer schwer zu erkennen gewesen, selbst durch ein gutes Fernglas. Außerdem hätte fortwährend ein Schiedsrichter einschreiten müssen.

Oder sich gegenseitig mit dem Lasso wegfangen? Oder sich einander bei den Händen hinüber ziehen? So wurde jetzt schon dort oben debattiert, und man sieht, es war gar kein leichtes Problem gewesen, welches der Heizer Felix da gelöst, hatte. Denn dass der nun irgendwie etwas Geniales ausgeheckt, das war ja nun gar kein Zweifel, und da war ich doch wirklich gespannt.

Zuvor noch sei der Leser daran erinnert, dass der Heizer Felix der gelernte Buchdrucker war, der damals auf der Fahrt von Para nach Bordeaux, als man die Passagiere des französischen Dampfers aufgenommen, den ausgezeichneten Witz gemacht hatte. Wie der französische Journalist, der die Patronin der Argonauten in seiner Broschüre so verunglimpft, über der Winde hängend seinen Magen umgekrempelt hatte.

»Du sieh mal, Garl«, hatte er zu seinem Kollegen gesagt, »der schbuckt Lettern, setzt se glei zusamm...«

Es ist nicht umsonst, dass hieran noch einmal erinnert wird, der Leser wird es gleich merken.

Die beiden Galeeren hatten sich etwas von einander entfernt, und da sah man, dass die Mannschaften unterdessen auch schon die Kostüme gewechselt hatten. Statt der Schuppenrüstungen trugen sie alle jetzt weiße Hosen und farbige Trikothemden, wiederum durch Rot und Grün von einander unterschieden.

Und jetzt ließ jede Galeere zehn Boote über Bord zu Wasser.

Oder vielmehr keine Boote, sondern es waren Kähne, ganz einfach zusammengefügte Bretter, wasserdicht gemacht, jeder Kahn konnte gerade zwei Mann bequem tragen, obwohl sie sonst ziemlich lang waren.

In jedem Kahn setzte sich ungefähr in die Mitte ein Mann mit einem Schaufelruder, ein zweiter von der gleichen Farbe stellte sich aufrecht ganz hinten auf, bewaffnet mit einer langen Stange, an der sich vorn ein Brettchen befand.

Und das bekannte Spiel begann.

Was für ein bekanntes Spiel?

Wie kam gerade Felix, der Heizer und ehemalige Buchdrucker, dazu, dieses Kampfspiel zu Wasser zu erfinden? Es war gar nicht seine eigene Erfindung Aber gerade ihm war es ein sehr bekanntes Kampfspiel, nur er hatte diese Idee gehabt.

Nämlich weil Felix ein geborener Leipziger war!

In Leipzig findet alljährlich im Sommer an einem gewissen Tage ein besonderes Fest statt: das Fischerstechen. Ein Volksfest darf man es nicht nennen, wenn auch alles daran teilnimmt, besonders alle Kinder — es ist aber doch nur das Fest einer Zunft, die es seit alten, alten Zeiten feiert und so auch noch heute genau in derselben uralten Weise.

An diesem Tage hält die Fischerinnung ihren Umzug durch die Stadt, die Fischer schicken eine Deputation ins Rathaus, werden dort auch bewirtet, und dann geht es auf einen Teich hinaus. Früher war es Schimmels Teich, heute wird das Kampfspiel auf dem Gewässer von Freges Waldgrundstück abgehalten.

Es ist ein ritterliches Turnier, übersetzt in die Fischerzunft. In jedem Kahne immer zwei Männer, der eine rudert, der andere ist der Kämpe, bewaffnet mit einer langen Stange. Irgend zwei Kähne nähern sich, legen nebeneinander an, werden festgehalten, die hinten stehenden Kämpen setzen ihre Stangen vorn mit dem Brettchen einander gegen die Brust, drücken und drücken, bis einer das Gleichgewicht verliert und hintenüber ins Wasser purzelt. Der scheidet aus. So werden der Kämpfenden immer weniger, bis zuletzt doch nur einer übrig bleiben muss. Das ist der Sieger, bekommt seine Trophäe und wird in die Weltgeschichte der Leipziger Fischer eingetragen. Das nachfolgende »Aalklettern« und eine lustige Wasserpantomime ist Nebensache. Hauptsache ist das eigentliche Stechen.

Man darf dieses Leipziger Fischerstechen nicht so leicht nehmen. Es ist eine uralte, heilige Tradition, die irgend einen historischen Hintergrund hat. Der Stadtkommandant von Leipzig wohnt diesem Turniere stets bei, und zwar nicht nur als eingeladener Gast, sondern als Vertreter des Königs! Ein »bekanntes« Kampfspiel hatten wir gesagt.

Wer kennt es?

Nun eben wer Leipzig kennt. Es gehört zu Leipzig wie die Messe.

Es sollte aber wirklich bekannter werden, nachgeahmt. Es ist wirklich ein ganz eigenartiges, amüsantes, ritterliches und dabei ganz harmloses Kampfspiel, obgleich es alle Kraft und Gewandtheit erfordert.

Der Heizer Felix hatte es als Leipziger gekannt, hatte seinen Vorschlag gemacht, und mit Jubel war die Idee aufgenommen und verwirklicht worden. Solche 20 Bretterkähne zu fertigen, das war ja für diese Mannschaft, die über hundert Paar geschickte Hände verfügte, eine Kleinigkeit gewesen.

Und das Wasserturnier begann, Boot gegen Boot, Mann gegen Mann, immer wieder Rot gegen Grün.

Wer purzelte, der schied aus, übernahm aber zuerst die Führung des Bootes, jetzt kam der bisherige Ruderer daran, und wurde auch der besiegt, dann schied das ganze Boot aus, die beiden begaben sich auf ihre Galeere oder an Land zurück, wo beiderseits schon wieder Vorbereitungen zu neuen Spielen getroffen wurden.

Übrigens nahmen nicht alle Teil an diesem Stechen. Es waren ja auch mehr als 40 Mann auf beiden Galeeren gewesen. So auch Georg nicht. Er hatte gerade als Waffenmeister seine besonderen Gründe, sich nicht an solchen Einzelkämpfen zu beteiligen.

Also es ging los. Die Kämpfer purzelten ins Wasser. Manchmal aber stemmten und drückten zwei eine ganze Viertelstunde lang, ehe einer den anderen zum Wanken brachte. Gerade deshalb ist es vorteilhaft, wenn gleich viele Boote gleichzeitig um die Palme ringen, das Auge hat mehr Abwechslung. Und an Abwechslung fehlte es denn auch nicht, nicht an humoristischen Szenen, dass oben auf dem Altan manchmal alles brüllte vor Lachen. Und außerdem nun, je mehr sich das Spiel seinem Ende näherte, sich die Boote lichteten, ging es wieder los mit dem Für und Gegen, jeder hatte natürlich seine Partei.

Zuletzt waren nur noch drei Boote übrig. Oder vielmehr nur noch drei Kämpen, die bisher noch nicht besiegt worden waren.

Das Schicksal war ziemlich gerecht gewesen. Es kam ja manches Unglück vor, das heißt mancher war nur ausgerutscht, sogar direkt vornüber ins Wasser gefallen, was aber doch unbedingt mitzählen muss — im allgemeinen aber war es immer so gekommen, wie man ungefähr erwartet hatte.

Körperkraft und Gewandtheit siegten. Allerdings spielt hierbei auch das Körpergewicht eine große Rolle. Der ganz von Eisen und Stahl gebaute Kretschmar war doch für diesen Kampf etwas gar zu leicht, er war vom langen Heinrich spielend geworfen worden. Hingegen hatte dieser, der höchstens anderthalb Zentner wog, freilich auch nur aus Knochen bestand, den dreizentrigen August besiegt, wenn auch erst nach langem, langem Ringen.

Der Kampf begann und hier und da

purzelte einer der Kämpen ins Wasser.

Und so waren zuletzt — oder zu vorletzt — nur noch drei übrig: von der grünen Partei Häckel, von der roten Partei der lange Heinrich und Albert der Sänger.

Dieser letztere aber zählte bei diesem Endgefecht nicht richtig mit. Allerdings war Albert, wie schon mehrmals erwähnt, ein bärenstarker Kerl. Er war ja auch derjenige gewesen, den damals Georg von allen Argonauten als einzigen auswählte, der ihm helfen sollte, die vierzentrige Mama Bombe über die schwankende Riffbrücke zu tragen. Diese seine Kraft sah man ihm gar nicht an. Er war zwar kräftig gebaut — natürlich — aber nicht von auffallender Muskulatur, hatte auch keinen besonders starken Knochenbau. Aber Mark hatte dieser Ostfriese in den Knochen, das war es! Und nun kam noch dazu seine ungemeine Bedächtigkeit, die manchmal bis zum impotenten Phlegma ausarten konnte.

Ja, und dennoch...

Dieser gottbegnadete Sänger war ein ganz echter Ostfriese, dort oben von der Waterkant her, aus Butjadingen

— »jau jau.«

Wer so wie der Schreiber dieses ostfriesische Seeleute, Fischer und Bauern kennen gelernt hat, der weiß, was das für ein merkwürdiger Menschenschlag ist. Ein ganz, ganz merkwürdiger Menschenschlag und ein ganz gefährlicher dazu!

Nur dass man diesen Kerls nicht böse werden kann. So plump, so schwerfällig, so langsam, eh die nur ein Wort herausbekommen — und dann wieder bei Gelegenheit, wenn's einmal sein muss, mit der Faust fix wie's Donnerwetter!

So bieder, so ehrlich, so treu — und dabei listig wie die Schlangen, faustdick hinterm Ohre, mit allen Hunden gehetzt!

Gastfreundschaftlich bis zum äußersten, der Ärmste gibt sein Letztes hin — aber dabei weiß er's immer nur vom Lebendigen zu nehmen, tut nichts umsonst!

Ein ganz merkwürdiger Menschenschlag, diese Ostfriesen!

Aber haben wir denn das nicht auch im Großen als ganzes Volk, als Nation?

Diese Ostfriesen sind der letzte Rest der alten Angelsachsen in Deutschland, die heute in England dominieren und regieren! Das ist es! Drüben in England offenbart sich dieser Charakter der alten Angelsachsen, die einzigen Gegner, deren Karl der Große nicht allein durch Waffengewalt Herr werden konnte, ganz und gar, in der Politik sowohl wie in der Person. —

Auch bei diesem Wasserkampfe hatte sich Albert als echter Ostfriese bewiesen.

Zuerst hatte er gerudert, war aber gleich so vorsichtig gewesen, sich als Partner August den Starken zu wählen, den er immer nur mit den stärksten Gegnern zusammengebracht hatte.

Als dieser gefallen war, hatte natürlich Albert die Lanze nehmen müssen. Ehrlich und offen hatte er sich immer dem ersten besten Gegner genähert — nur merkwürdig, dass das immer gerade einer gewesen war, der ihm bei weitem nicht das Wasser reichen konnte. Die hatte dieser baumstarke Kerl, der er war, ja nun allerdings mit leichter Mühe abgefertigt.

Da war Häckel herbeigeeilt gekommen, um diesen männermordenden Roten unschädlich zu machen.

Gewiss, unverzagt stellte sich Albert diesem furchtbaren Gegner, denn bei so einem Ostfriesen gibt es doch nicht etwa so etwas wie Feigheit!

Da aber, wie die beiden die Lanzen schon eingestemmt, hatte Albert einen Hustenanfall bekommen.

Den musste der edle Häckel natürlich erst vorüber lassen.

Aber er hatte gar lange zu warten. Albert hustete egal weiter.

Bis endlich Häckel die Geduld verlor.

»Na, hast Du Dich nun endlich ausgehustet?«

Albert jiebste tief auf und blickte den Frager vorwurfsvoll an.

»Na wat denn, ick mött doch mien Keeehl skoooohhn?!«, Ja natürlich, wenn dieser gottbegnadete Sänger, wohl mit der größte Stolz der »Argos«, einen Hustenanfall bekam, da war nichts zu machen. Der musste doch seine Kehle schonen.

Und als er nun immer wieder zu husten anfing, da hatte Häckel endlich aufgegeben.

Und da war der Hustenanfall sofort vorbei gewesen, Albert hatte kurz hintereinander den Peter und dann den Otto ins Wasser geworfen, geschleudert, dass es nur so knallte und spritzte!

Dann aber hatte ihn, der nun bald zu den letzten gehörte, Kaul erspäht und auserkoren. Kaul, der ehemalige Maler und Tapezierer, der sich die Haare an den Zimmerdecken abgestoßen hatte, ebenfalls ein ganz phänomenaler Pflaumenschmeißer.

Und diesmal hatte Albert nicht wieder ausweichen können. Doch was denn überhaupt? So ein Ostfriese weicht keinem aus, am wenigsten tat es Albert. Natürlich konnte er jetzt auch nicht wieder einen Hustenanfall bekommen. Was hatte er überhaupt für diesen gekonnt?

Also Albert stemmte unverzagt die Lanze ein; er tat es freilich in ganz besonderer Weise. Setzte seinen Fuß zuerst etwas seitwärts und setzte auch seine Lanze dem Gegner etwas seitwärts auf die Brust, und als er dann seine Fußstellung verbesserte, hatte er den Gegner mehr von der Seite bekommen, und ehe der etwas von dieser niederträchtigen List merkte, war er schon sanft zur Seite gedrückt und purzelte ins Wasser, und da hatte alle Riesenkraft und Schlangengewandtheit nichts genützt. Aber er konnte sich auch nicht beschweren, den Kampf ungültig machen. Hier war jede List erlaubt, man durfte sich eben nicht überlisten lassen. Wer purzelte, der purzelte.

So war es gekommen, dass Albert mit in die letzten Endkämpfe trat, welche die eigentliche Entscheidung herbeiführen sollten.

Doch in Betracht kam er hierbei nicht. Es handelte sich nur darum, ob der furchtbare Häckel für Grün oder der gewaltige Heinrich für Rot siegen würde.

Und jetzt traten diese beiden sich gegenüber, stemmten ihre Lanzen ein.

Atemlose Stille herrschte unter den Zuschauern dort oben wie hier unten. Jetzt ging es um die Ehre der Farbe, der ganzen Partei.

Man sollte nicht lange gefoltert werden. Wer vielleicht doch noch auf den langen Heinrichs gehofft hatte, der hatte sich eben getäuscht. Höchstens eine Minute des furchtbaren Stemmens und Drückens, dann war schon deutlich erkennbar, dass der ehemalige Advokatenschreiber diesem Matrosen weit überlegen war, und da schlug der letztere auch schon rücklings ins Wasser. Gegen jenen germanischen Herkules war einfach nichts zu machen.

Auf dem Balkon wurde Bravo geklatscht, und auch hier unten jubelten die Grünen dem Sieger zu, der ihre Farbe trug.

Aber — das Richtige war es längst nicht! Schon immer hatte während der letzten Kämpfe, als es immer deutlicher wurde, dass Häckel Sieger bleiben würde, etwas wie eine peinliche Stille über alle Zuschauer gelegen, dort oben wie hier unten.

»Mir scheint, jetzt würgt jeder einen Wurm hinter!«, hatte Klothilde einmal zu ihrem Nachbar, dem Doktor Isidor gesagt.

Und sie hatte recht!

Häckel war ja ein ganz guter Kerl, der beste Kamerad, er gehörte vollkommen mit zu den Argonauten. Aber — so ein ganz echter Argonaut war er doch nicht!

Er war nicht mit vom alten Stamme.

Und er war ein Advokatenschreiber gewesen, ein Schreiberlein.

Musste der gerade der Sieger im Entscheidungskampfe, der unüberwindliche Held sein?

Kurz, wenn der lange Heinrich, dieser echte Seemann von der Waterkant, Sieger geblieben wäre, dann wären nicht nur die siegreichen Roten in einen ganz, ganz anderen Jubel ausgebrochen, sondern sogar die Grünen hätten mit eingestimmt. Obgleich ihre Partei doch verloren hätte. Dann aber wäre es eben ein ganz echter Argonaute gewesen, einer vom alten Stamme, der den Sieg davon getragen, nicht so ein hergelaufener oder gar von der Straße aufgelesener...

Na, never mind, es war geschehen. Häckel hatte gesiegt, die ihm gebührenden Ovationen wurden ihm auch gezollt. Doch halt, erst hatte er ja noch einen anderen Gegner abzufertigen, den Albert. Na, das wurde eben noch schnellstens besorgt. Schade, dass man da auch noch zusehen musste.

»Komm her, Albert. Dass Du aber nicht etwa wieder den Husten bekommst!«

»Wat Husten? Ick häww keen Husten.«

Und schon lagen die beiden Kähne nebeneinander. Erst aber musste sich Albert noch einmal die Nase putzen.

Also er klemmte seine Lanze zwischen die Beine, zog bedächtig sein rotes Taschentuch hervor, faltete es bedächtig auseinander, suchte sich in dem schönen Muster, drei reifenspielende Jungfrauen darstellend, bedächtig die schönste Jungfrau aus, in die er seine Nase steckte, reinigte bedächtig sein linkes Nasenloch, dann reinigte er bedächtig sein rechtes Nasenloch, dann besah er sich bedächtig die so behandelte Jungfrau, dann wickelte er das Taschentuch bedächtig zusammen, steckte es bedächtig in die Hosentasche, wischte sich erst noch einmal die Finger bedächtig am Hosenhintern ab — so, nun war er fertig, nun nahm er bedächtig wieder die Lanze zur Hand.

»Himmel, ist dieser Albert ein langweiliger Mensch!«, stieß oben die Patronin unmutig zwischen den Zähnen hervor.

»Well!«, stimmte der neben ihr sitzende Kapitän Martin verdrießlich bei. Der war übrigens der einzige, der die Maskerade nicht mitmachte, denn der trennte sich doch nicht von seinem blauen Bratenrock. Nun, dafür würde es jetzt ja um so schneller gehen. Die beiden setzten die Lanzen ein.

Häckel wusste, welchem Trick sein Kollege Kaul zum Opfer gefallen war, und er achtete darauf, dass ihm nicht so etwas passieren könnte, ergriff die feindliche Lanze und setzte sich das Brettchen selber auf die Brust, an der ihm passendsten Stelle.

Dann drückte er los, der gewaltige Herkules, gegen den der andere, so groß und stark er auch gebaut sein mochte, doch ganz verschwand.

Häckel schien sich Zeit zu nehmen, wandte vielleicht erst die halbe Kraft an, denn noch sah man seinen Gegner nicht wanken.

Und so vergingen vielleicht zwei Minuten — zwei unbeschreibliche Minuten!

Und dann vollzog sich ein Wunder.

Da sah man ganz deutlich wie Alberts rechtes in Kniebeuge vorgesetztes Bein langsam vorging, wie er also immer eine tiefere Kniebeuge machte, wonach auch sein Körper sich vorneigen musste, und ganz ebenso ging Häckel nach rückwärts!

Und das ging Zoll für Zoll so weiter, oder vielmehr Linie für Linie, nur aller zehn Sekunden konnte man den Unterschied konstatieren, aber dieser Unterschied in den Körperstellungen vollzog sich auch unaufhaltsam!

Bis zuletzt Häckel das Ende seines Körpergleichgewichts erreicht hatte, die Stange fallen ließ und rückwärts ins Wasser schlug. Während Albert bedächtig seine Stange zwischen die Beine klemmte, bedächtig sein rotes Taschentuch aus der Hose zog, um seine Nase zu putzen.

»Du, Jochen, ich gläuw, ick häww dn Snuppen krägen.«

Jochen, sein Rudersmann, hörte es leider nicht mehr konnte ihn daher nicht bedauern.

Denn da war der Tumult schon losgebrochen. Denn das war kein Jubel mehr, das war schon mehr Tumult und Aufruhr.

»Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst!«, heulte Georg auf seiner Galeere. »Bei Gott, ich hab gewusst, dass sich unser Albert nicht werfen lässt! Von Hexenkünsten kann der besiegt werden, aber nimmermehr von einem Menschen, so bald der einmal ordentlich Ernst macht! Bei Gott, ich hab's gewusst... obgleich ich selber nicht dran geglaubt habe.«

Und das, was hier Georg sagte oder vielmehr heulte, nicht nur schrie, das wussten jetzt plötzlich alle, alle.

Sie alle, alle hatten ganz bestimmt gewusst, dass Albert als letzter Sieger aus dem Kampfe hervorgehen würde.

Weil es eine Kraft gibt, die überhaupt unbesiegbar ist. Eine Kraft, die man dem, der sie besitzt, gewöhnlich oder sogar immer nicht ansieht, weil sie nicht in den Muskeln und nicht in den Knochen steckt, sondern ganz wo anders.

In den Knochen drin, könnte man höchstens sagen. »Der hat Mark in den Knochen.« Asenkraft, nannten die alten Germanen diese Art von Kraft, die den unüberwindlichen Helden ausmacht, der selbst den Kampf mit Göttern erfolgreich aufnimmt.

Heute haben wir, die Nachkommen dieser Germanen, das romanische Wort »Genie« dafür. Freilich nur für eine geistige Kraft gebraucht, die sich in ihrer Wirkungsweise nicht weiter definieren lässt.

Unsere Vorfahren, die noch den Bären und dem Auerochsen mit der Lanze zu Leibe gingen, haben sich freilich um diese geistige Kraft verdammt wenig gekümmert.

Aber eine Asenkraft und ein Asentum kannten sie. Und als ob sich das, was wir heute Genie nennen, nicht auch auf körperliche Kraft anwenden ließe!

Wir heute wissen freilich nichts mehr davon, das haben wir über unseren Millionen von Büchern total vergessen!

Diese Asenkraft besaß Albert eben — Mumm in den Knochen! — Und außerdem war er, was doch auch für seine geistigen Fähigkeiten sprach, so schlau, so klug, so genial gewesen, ein echter Ostfriese, diese seine ganze Kraft bis zum letzten Kampfe aufzusparen, während sich der Gegner schon sehr erschöpft hatte! —

»Um Gottes willen, wo wollen Sie denn hin?!«, schrie oben auf dem Balkon Klothilde und packte die Patronin beim Gürtel.

Denn es sah nicht anders aus, als wolle diese auf die Brüstung klettern, um die drei Etagen hinunter zu jumpen, in den See hinein. Natürlich nur, um den Sieger in ihre Arme zu schließen. Mag das genügen, um die allgemeine Stimmung zu schildern.

Oder höchstens noch, dass Kapitän Martin seine Hände aus den Hosentaschen genommen hatte und sich immer auf die Knie klatschte, nicht nur so gemächlich, sondern wie ein Wilder.

Mehr lässt sich aber wirklich nicht sagen.

»Die siegreiche Galeere bombardiert eine feindliche Festung mit Katapulten und Ballisten!«, wurde verkündet. »In Szene gesetzt vom Segelmacher Oskar L... aus Köln!«

Wir können seinen Namen nicht ausschreiben, denn dieser Segelmacher Oskar ist nicht etwa eine aus der Luft gegriffene Persönlichkeit, sondern sein Vater ist heute noch in oder bei Köln ein Großindustrieller, der mit seinen Katalogen zeitweise ganz Deutschland überschwemmt.

Weshalb aber überhaupt hatte der Herold diesmal die Vaterstadt des Betreffenden hinzugefügt? Sonst geschah das doch niemals.

Und diesmal war doch auch gleich verkündet worden, welche neue Überraschung kommen würde, wenigstens mit starker Andeutung.

Nun, es würde schon seinen Zweck haben. Hier wurde wenig oder gar nichts zwecklos getan und gesprochen. Unterdessen war auf der Galeere mit der grünen Flagge ein Apparat aufgebaut werden. Eine Wurfmaschine, wollen wir gleich sagen.

Man unterscheidet zwischen Katapult und Ballist. Jeder Bogen, der durch seine Elastizität den Pfeil absendet, wirkt als Ballist. Denkt man sich aber den Bogen fest, starr, unelastisch statt der undehnbaren Sehne ist eine Gummischnur vorhanden, diese wird durch Zurückziehen gespannt, durch das Vorschnellen oder eigentlich Wiederzusammenziehen der Gummischnur wird der Pfeil vorwärts geschleudert, dann wirkt der Bogen als Katapult. Das ist der Unterschied dieser beiden Arten von Wurfmaschinen. Im Prinzip.

Eine Vereinigung beider Systeme war der sogenannte Onager, der zuletzt aber einfach Ballist genannt wurde.

Bei diesem stak ein Brett zwischen zwei Tauen, diese wurden durch Maschinerie zusammengedreht, das elastische Brett noch extra mit einer Winde zurückgebogen, es hatte hinten eine löffelartige Vertiefung, in diese kam das Geschoss, und wurde nun die Arretierung gelöst, so schnellte das Brett hoch und vor, teils durch seine eigene Elastizität, teils durch das Bestreben der beiden Taue, sich wieder aufzudrehen.

Bei der Erstürmung von Konstantinopel durch Mohammed II. wurde solch ein Onager verwendet, der, wie wir genau wissen, Steine oder Eisenkugeln im Gewichte von sechs Zentnern 800 Meter weit schleuderte. Alle Hochachtung! Da brauchst man sich nicht zu wundern, dass solche Wurfmaschinen noch benutzt wurden, als die Pulverkanonen schon ziemlich weit vorgeschritten waren. Freilich war jenes Ballist auch ein ganzes Gebäude, seine Bedienung erforderte 200 Mann.

So großartig war dieses Ballist ja nun nicht, welches hier an Bord der Galeere einige Mann innerhalb von zehn Minuten aufbauten.

Aber immerhin, was diese Argonauten taten, das würde auch schon seinen Zweck erfüllen.

Also eine Festung wollten sie beschießen?

Wo war denn diese Festung?

»Augen zu, Maul auf, damit die Trommelfelle nicht platzen, wenns knallt!«, hörte man dort unten Oskars wohlbekannte Stimme brüllen. » Achtung — feeerrtick — Feuer!«

Natürlich war kein Knall zu hören.

Aber sehen tat man etwas.

»Himmel, die beschießen uns!«

Jawohl, da kam der Todesbote schon angeflogen

Dort oben der Balkon, das war die schwache Stelle der Festung, die wurde beschossen, und der Feind war auch so unvorsichtig, sich dort zu zeigen.

Und da kam sie schon durch die Luft gesaust, eine ganz stattliche Kugel, von mindestens einem Viertelmeter Durchmesser, und sie sauste direkt auf den Balkon zu.

Klatsch, bruch, kladderadatsch!

Die Kugel war noch acht bis zehn Meter hoch über dem Balkon gegen die Felswand geschlagen. Und es war eine Bombe!

Sie explodierte!

Sie explodierte so fürchterlich, dass sie sich gleich ganz und gar in einen braunen Staub auflöste der harmlos herabrieselte.

Dieser braune Staub war Nebensache.

Hauptsache war der auf den Feind herabsausende Regen und Hagel von Konfetti. —

Konfetti!

Wir leben doch in einer ganz tristen Zeit! Man geniert sich förmlich, da mitleben zu müssen. Eine ganz und gar knausrige Zeit!

Fast alle Erfindungen streben nur danach hin, um irgend etwas billiger zu machen.

Und so ist es auch mit allem und jedem.

Nur immer sparen, nur immer knausern! Und dabei doch den Schein der Großartigkeit wahren!

Alles Lüge und Heuchelei!

Da sitzt man in einem Theater, sieht ein effektvolles Stück, sehr schön aufgeführt, man wundert sich nur, dass die Menschen egal mit den Kinnladen klappern und dennoch keinen Ton hervorbringen, und mit einem Male zuckt es und alles auf der Bühne ist verschwunden — und dann flammt es wieder auf und alles ist wieder da, die Menschen schlenkern wieder die Gliedmaßen, reißen den Mund auf und klappern lautlos mit den Kinnladen — und dann ist wieder alles weg — und dann ist wieder alles da — na, und so erfährt man nach und nach, dass das überhaupt gar keine richtigen Menschen sind! Kintopp!

Und so ist es mit allem und jedem heutzutage.

Alles Vorspiegelung falscher Tatsachen!

So ist es auch mit dem Konfetti, das in den Karnevalstagen geworfen wird.

Konfetti ist nichts anderes als das uns bekanntere Konfekt. Zuckerzeug, Süßigkeiten, Naschwerk.

Mit solchem echten Konfekt bewarf man sich in früheren Zeiten beim Karneval. Damit die Bonbons nicht am Boden schmutzig wurden, wickelte man sie in Papier, in schöne, bunte Papiertüten. Und so war es noch zu unserer Kinderzeit in den siebziger Jahren, als in noch gar vielen deutschen Städtchen öffentlich echter Karneval gefeiert wurde, da wurde noch mit echtem Konfetti geworfen, mit Bonbons und anderen Süßigkeiten, da führte Prinz Karneval und seine Begleitung solche eingewickelte Bonbons wagenweise mit sich und streute sie aus, da fuhren Hunderte von Droschken herum und aus allen wurde mit einpapierten Bonbons geworfen, und dann hinterher wurden alle eingeworfenen Fenster vom Prinzen Karneval bezahlt — von der Gesellschaft, die dies alles arrangierte.

Oder ist es etwa nicht so gewesen? Ist es nicht so gewesen zum Beispiel im Jahre 1876 in Leipzig, als Georg Kuchs Prinz Karneval war?

Ja, es war so! Damals gab es freilich noch keinen Kintopp. Und heute? Heute wirft man sich in den Karnevalstagen auch noch mit Konfetti, mit Konfekt. Aber die eingewickelten Bonbons das eigentliche Konfekt, hat man dabei weggelassen. Man wirft sich nur noch mit der bunten Papierumhüllung. Und die auch noch so klein als möglich geschnitten, in winzigen Schnipselchen ausgestanzt aus alter Makulatur, aus alten Abfällen, die man in der Fabrik nicht einmal mehr als Klosettpapier gebrauchen kann, dieses Zeug, die Tüte einen Fünfer, der ganze halbe Liter einen Groschen, schmeißt man sich gegenseitig ins Gesicht und nennt es stolz Konfetti, nennt es Konfekt...

Himmel, hast Du keine Flinte!

Es ist zum totschießen!

Nein, es ist zum Weinen!

Wir leben in einer ganz traurigen Zeit...

Aber solche traurigen Burschen waren diese modernen Argonauten nicht!

Die hatten einen ganzen Tag und eine ganze Nacht gewürgt, um unter August des Starken Anleitung echtes Konfetti herzustellen. Zucker und Schokolade und ähnliches Zeug war ja an Bord massenhaft vorhanden, und August der Starke selbst hatte geschwitzt, dass ihm immer der Schweiß von der Nasenspitze in den Marzipanteig getropft war, aus dem er dann Kartöffelchen und Brezelchen und andere schöne Sächelchen formte und buk. Und dieses echte Konfetti nun, auch alles schön in buntes Papier eingewickelt, kam jetzt aus der Luft herabgeprasselt, nachdem die irdene Bombe in Atome zersplittert war.

Ach, war das ein Gejubel und ein Gequieke, als der bunte Regen auf das Publikum dort oben herabgeprasselt kam! Als man den Inhalt der bunten Papierchen erkannte! Die neun fremden Weiber jubelten und quiekten am allerlautesten mit und begannen zu lutschen und zu nutschen und zu tschutschen.

»Karneval — Karneval in Sibirien!«, jauchzte die Patronin, in die Hände klatschend; dabei aber klang es fast und sah es fast aus, als ob sie zu weinen anfangen wolle.

Jaaaa, das war auch Oskar gewesen, der Kölner Jong, der diese Idee mit der Schießerei und dem Konfetti ausgeheckt hatte, und der ließ sich nicht lumpen, wenn es sich um den Karneval handelte, auch in Sibirien nicht!

»Well, das Zeug schmeckt ganz gut!«, sagte Kapitän Martin, den letzten Rest einer Marzipankartoffel verzehrend.

Jaaaa, sollte die wohl auch nicht gut schmecken! Da steckte mancher Schweißtropfen drin, von August des Starken Nasenspitze hineingeträufelt!

Und Kapitän Martin hob eine zweite Marzipankartoffel auf, biss hinein, schmeckte — und machte ein recht merkwürdiges Gesicht.

»Das — das — schmeckt doch grade wie — wie — wie Seeeefee?«

Jawohl, er hatte es sofort herausgeschmeckt. Dieses Kartöffelchen hier war von Seefe. Von guter, deutscher, solider Kernseife.

Müssen denn auch alle Kartoffeln gerade von Marzipan sein?

Jetzt war es die kleine Ilse, die misstrauisch eine längliche, bräunliche Kugel betrachtete, die sie aus Silberpapier gewickelt und in die sie schon gebissen hatte. Das heißt, da hatte sie schon viele Bonbons und Pralinees gegessen.

»Du, Tante, was ist denn das hier? Wie schmeckt denn das so komisch? Eigentlich ganz gut, so — so... würzig, aber — aber —«

Noch ehe die Patronin den fraglichen Bonbon untersuchen konnte, hatte ihn schon Klothilde in den Fingern.

»Das? Das ist eine Karnickelnorbel.«

Jaaaa, so etwas muss man beim echten Karneval mit in Kauf nehmen. Beim echten Konfetti. Zumal beim Karneval in Sibirien. Arrangiert von dem Segelmacher Oskar L... aus Köln.

Die Freifrau von der See fiel vor Lachen von ihrer Steinbank herunter.

Bruch, kladderadatsch!

Eine zweite Bombe, mit wunderbarer Genauigkeit geschleudert, war an der Felswand krepiert, ergoss ihren Inhalt über den Feind.

»Ach wie reizend!«

Lauter kleine weiße Mäuse, aus Zucker, mit Schwänzchen und allem, was dazu gehört.

Bruch, kladderadatsch! Eine dritte Bombe war explodiert.

»Ach wie — — huuiiiiiiihhhh!«

Wiederum lauter kleine weiße Mäuschen. Diesmal aber lebendige!

Vater Abdallahs Mäusepalast, von ihm noch immer eifrigst gepflegt, hatte herhalten müssen!

Bruch kladderadatsch!

Man brauchte nicht so ängstlich nach oben zu sehen und schon im voraus zu quieken.

Wieder regnete es Konfekt herab, diesmal aber nur das allerfeinste.

Bruch, kladderadatsch!

Jetzt freilich konnte man mit Recht quieken und johlen.

Die krepierende Bombe entsendete eine ungeheure Wolke von Mehlstaub, der sich auf den Feind herabsenkte, Männlein und Weiblein einpudernd.

Und dann kamen wieder Marzipankartoffeln.

Und dann kam eine Bombe mit parfümiertem Wasser. Und dann kam eine unparfümierte tote Katze.

Und hiermit wollen wir die Beschreibung dieses Bombardements schließen, obgleich es noch längst nicht zu Ende war.

Karneval in Sibirien!

*) Das Recht der dramatischen Aufführung und kinematografischen Wiedergabe dieser Pantomime behält sich der Verfasser vor.

Ein dröhnendes Signal, geradezu furchtbar dröhnend, dass die Luft erzitterte, nämlich auf den größten Basspfeifen der Orgel hervorgebracht, rief die Herrschaften zum Frühstück.

Es wurde wie alle Mahlzeiten immer an Bord des Schiffes eingenommen, das jetzt in einer bequem zu erreichenden Seitenschlucht lag.

Die letzte Bombe hatte ein Paket gebracht, mit der Aufschrift: Für Frau Rosamunde Wenzel-Attila.

Aus sorgsamster Watteverpackung kam ein stattlicher Nacktfrosch zum Vorschein — stattlich als Porzellanpuppe, sonst für menschliche normale Verhältnisse ja viel zu klein. Natürlich wieder unbändiges Gelächter, als der kleinen Dame der Nacktfrosch in den Arm gelegt wurde.

»Nun möchte ich bloß wissen, wo die Kerls diese Puppe herhaben?«, hieß es auf anderer Seite.

Ja, was gibt es nicht alles an Bord eines Schiffes. Das jahrelang unterwegs ist! Was sich da alles anhäuft!

Ein neues Orgeldröhnen ermahnte, dass das Frühstück bereit stehe.

»Ach, dieser Meister Kännchen, dass der mit seinem Frühstück alles unterbrechen muss!«, wurde unwillig gesagt.

»Hören Sie mal, die dort unten sind über diese Störung nicht so unwillig!«

Nein, was sich dort unten noch bewegte, das machte schleunigst, um an Bord des Schiffes zum Frühstück zu kommen. Sie hatten es sich auch redlich verdient.

Die Herrschaften verließen den Balkon, mehlgepudert und auch sonst total derangiert.

Nur die exotischen Gäste blieben noch zurück. Um diese durfte man sich ja nicht kümmern.

Allerdings wäre beinahe eine völlige Vermischung der beiden getrennten Gesellschaften eingetreten. Es hatte ja kaum anders sein können. Auch die würdevollen Männer waren von den geschauten Kampfszenen ganz hingerissen worden, von den Weibern und Dienern gar nicht zu sprechen, und nun gar bei dem letzten Bombardement war alles durcheinander gekommen, die orientalischen Damen waren vor den lebendigen Mäusen quiekend hinübergeflüchtet, nachdem sie sich kurz vorher um die weißen Zuckermäuse förmlich gebalgt hatten, und die Diener hatten auch treiben dürfen, was sie wollten, hatten sich keinen Zwang anzulegen brauchen. Die vier älteren Männer, die so stolz und würdevoll einmarschiert waren, hatten sich zuletzt gar keine Mühe mehr gegeben, durch Streichen der Bärte und andere Manipulationen ihr schallendes Gelächter im Keime zu ersticken.

Nur einer hatte eine Ausnahme gemacht. Der Professor Beireis war einfach ganz zapplig gewesen, der schwarze Riese hingegen hatte als einziger immer ruhig dagesessen. Nicht gerade bewegungslos, nicht steif, er hatte hinter seiner Maske alle Vorgänge dort unten immer aufmerksam verfolgt, aber jedenfalls hatte er nie gelacht, war auch bei der aufregendsten Kampfesszene niemals so aufgesprungen, anfeuernde Zurufe ausstoßend, wie es die vier Radschahs — so wollen wir sie nennen — oft genug getan hatten.

Das war jenseits der Grenze doch von einigen Augen beobachtet worden, es wurde dann beim Frühstück darüber gesprochen.

Jetzt, da es zum Aufbruch ging, saß diese exotische Gesellschaft wieder in sich abgeschlossen da, so wie sie Platz genommen, zwar ebenfalls mehlbestäubt und etwas derangiert, am meisten die neun Damen, aber doch immer wieder exklusiv, unnahbar.

»Wo und wann findet denn nun die nächste Vorstellung statt?«, fragte noch einmal die Patronin mit vernehmlicher Stimme, ehe sie den Balkon durch Eintritt in den Felsen wirklich verließ.

Sie tat es mit Rücksicht auf diese fremden Gäste, denen sich Merlin nicht beigesellt hatte.

Diese Rücksicht war eigentlich gar nicht angebracht. Wenn man sich um diese Gesellschaft, wie aufs dringendste gebeten worden war, nun einmal gar nicht kümmern sollte. Die Patronin war dennoch zu dieser Frage gedrängt worden, dass jene es noch hören konnten, womöglich auch die Antwort. Wegen der Mehlpuderung mit nachfolgendem Wasserregen, wodurch vielleicht manches kostbare Gewand für immer vernichtet worden war, verlor sie kein Wort, machte sich darüber überhaupt gar keine Gedanken, wie auch niemand anders hier, das war hier solch eine Kleinigkeit, das man überhaupt gar nicht daran dachte — aber jene Frage hatte die Patronin doch stellen müssen.

Es war niemand da, der sie beantworten konnte. Doch, einer, Doktor Isidor, der wusste, wo und wann die nächste Vorstellung stattfand.

»Jetzt sofort — an Bord des Schiffes im Speisesalon. Meister Kännchen wird seine Künste auf der Frühstückstafel vorführen.«

Das Lachen über diese treffende Antwort erklang schon nicht mehr auf dem Balkon. »Punkt zwölf Uhr beginnt eine neue Vorstellung im kleinen Zirkus.«

So war noch während der Frühstückstafel, für die man sich natürlich schon umgekleidet hatte, verkündet worden, und zur bestimmten Zeit saßen dieselben Personen auf den steinernen Bänken oder vielmehr Stufen des betreffenden Raumes.

Auch auf dieser Seite, auf der die Amazonen gehaust hatten, befand sich ein großer Felsenzirkus von denselben Dimensionen, wie man drüben ihn gefunden und benutzt hatte, außerdem aber noch ein kleinerer, bei dem der Durchmesser der tiefgelegten Manege nur etwa 22 Meter betrug, also den heutigen internationalen Manegedurchmesser immer noch um neun Meter übertreffend. Auch diese Manege hier konnte unter Wasser gesetzt werden, es war bereits geschehen, und auch sonst waren schon Vorbereitungen getroffen worden.

In der Mitte des Wassers erhob sich eine Insel — eine Badeinsel, wollen wir gleich sagen. Daran zwei Bretterhäuschen, ein größeres als Unterkunft des Bademeisters mit seinen nötigen Utensilien, ein kleineres als Aus- und Ankleidezelle. Dann eine ins Wasser führende Treppe, ein Sprungbrett, eine Barriere, ein paar eingerammte Stangen, zwischen denen Leinen gespannt waren, an denen Badehosen und Handtücher trockneten, und noch einiges mehr, was sonst noch zur Szenerie solch einer Badeinsel gehört.

Mit dem Lande verbunden war sie durch eine schmale, hochaufgelegte Brücke, welche in eine Öffnung der Felsenwand mündete. Das heißt, wenn man dabei an den Zirkus denkt. Denn auch dieser hatte auf der einen Seite so eine glatte Wand, die dicht bis an die Manege heranging. Jetzt war dieser Aus- und Eingang für die auftretenden Artisten hübsch mit Schilf dekoriert, sodass es aussah, als ob die Brücke von der Badeinsel eben an ein felsiges, aber grünes Ufer führe.

Die kommenden Herrschaften wurden angewiesen, sich so zu setzen, dass sie gerade in die Badezelle, wenn deren Tür offen war, hineinblicken konnten. Dies muss erwähnt werden, sonst nichts weiter. So hatten sich auch alle anderen gesetzt, alle die Matrosen und Heizer und Schiffsjungen, nur mehr oben auf die Stufen des Amphitheaters. So hatte man auch die Treppe und das Sprungbrett vor sich, die Brücke führte seitwärts nach dem Lande, man konnte unter ihr wegsehen.

Übrigens konnte, muss doch noch bemerkt werden, jeder auch um die ganze Manege herumgehen, sich die Badeinsel von hinten betrachten, von allen Seiten. Wenn ihm nicht sein eigener Scharfsinn die Erklärung für die rätselhaften Vorgänge der nachfolgenden Pantomime gab, auf diese Weise, indem er um die Manege herumging, fand der Wahrheitssucher sie sicher nicht. Dann aber entgingen ihm die haarsträubenden Szenen, die sich vor den beiden Häuschen zu Wasser und zu Lande abspielten.

Es war nicht die erste Wasserpantomime, die hier in diesem kleinen Zirkus aufgeführt wurde.

»Weshalb ist denn heute das Wasser so dunkel, ganz undurchsichtig?«, wurde denn auch sofort von verschiedenen Seiten gefragt.

Denn das hereinfließende Wasser, aus einem Felsenreservoir kommend, zeichnete sich durch außerordentliche Klarheit aus. Dazu kam nun der hellgelbe Grund von jenem Bernsteingummi, der auch hier gelegt war, so konnte man immer, wenn das Wasser nicht gar zu sehr aufgeregt war, bis auf den Boden des bei mittlerer Höhe zwei Meter tiefen Bassins blicken.

Man hatte auf diese durchsichtige Klarheit des Wassers noch gar nicht weiter geachtet, hielt sie eben für ganz selbstverständlich, und so fiel es nur umso mehr auf, dass diesmal das Wasser ganz undurchsichtig, direkt schwarz war.

Nun, man hatte diesmal eben das Wasser mit Absicht undurchsichtig gemacht, was mit einer Sepia ähnlichen Flüssigkeit, nur in geringer Menge zugesetzt, leicht zu erreichen war, und das würde schon seinen später erkennbaren Zweck haben.

Da, wie sich das »Publikum« schon geordnet hatte, was bei diesen Bordgästen natürlich mit militärischer Raschheit vor sich ging, erschien seitwärts auf einer der oberen Stufen wieder Merlin, und hinter ihm in einem größeren Eingange tauchten auch schon wieder die orientalischen schimmernden und funkelnden Kostüme auf.

Schnell ging Georg dem gelben Ledermanne entgegen.

»Als verantwortlicher Leiter all dieser Spiele bitte ich um Entschuldigung, dass vorhin den Kleidern Deiner Gäste übel mitgespielt wurde, besonders durch die Mehlbombe. Ich war über den Inhalt der einzelnen Bomben nicht weiter orientiert, konnte es dann nicht mehr verhindern... so etwas wird in Zukunft nicht wieder vorkommen.«

Ja, jetzt war diese Entschuldigung allerdings angebracht, wenigstens eben vom verantwortlichen Leiter all dieser Vorstellungen.

Aber der jugendfrische Greis gab ebenfalls die hier einzig angebrachte Antwort, zunächst in Form einer Gegenfrage.

»Haben sich Deine Freunde und Freundinnen über den Mehlstaub beschwert?«

»O nein, die nicht«, lachte Georg, »die hätten auch noch etwas ganz anderes vertragen...«

»Dann bitte ich Dich, auf meine Gäste keine Rücksicht zu nehmen, oder es ist ihnen nicht möglich, Euren Vorstellungen fernerhin beizuwohnen, denn sie würden ihre Gegenwart als störend empfinden.«

»Na gut, also es wird auch fernerhin durchaus keine Rücksicht auf sie genommen werden. Übrigens kommt so etwas auch nur selten vor, bei dieser Pantomime hier braucht das Publikum auch gar nicht mitzuspielen. Dagegen muss ich Dich vorher auf eines aufmerksam machen. Bei dieser Pantomime jetzt spielt die Hauptrolle eine Entkleidungsszene. Die ganze Pantomime ist überhaupt nur eine einzige Aus und Ankleideszene. Und unter Deinen Gästen sind viele Damen...«

»Und unter Euch doch ebenfalls. Ich verstehe, weshalb Du mich darauf aufmerksam machst. Nein, auch hierauf brauchst Du keine Rücksicht zu nehmen, und es sind überhaupt Orientalinnen, Inderinnen.«

Georg wusste, was hiermit gemeint war. Weil er ein Seemann war.

Wer den Menschen nicht sehen kann, wie ihn der liebe Gott geschaffen hat, der darf keine größere Reise nach dem Süden machen, noch weniger eine Reise um die Erde, oder er mag sich nur immer in seine Kabine einschließen, die Bullaugen gedichtet. Dann freilich wird er ja von seiner Reise nicht viel erzählen können. Schon in Madeira, ja schon in Lissabon fängt es an, wenn die portugiesischen Fischerjünglinge das Passagierschiff umschwimmen, darauf wartend, dass kleine Münzen ins Meer geworfen werden, nach denen sie tauchen, wobei sie auch jede Badehose als hinderlich betrachten, und je weiter südlich nach Osten oder Westen, desto loser wird das Gewand des Menschen, desto öfter wirft er es bei jeder Gelegenheit ab. Wer sich also hieran stößt, der soll lieber zu Hause bleiben. Freilich gesteht er hiermit auch ein, wie faul es mit seiner eigenen Moral und Sittlichkeit beschaffen ist.

Auch die exotischen Geister waren platziert worden, zwischen den Exklusiven und der Mannschaft der »Argos«. Es waren wieder dieselben, diesmal aber war noch Viviana hinzugekommen, ebenfalls in einem orientalischen Prachtgewand, und auch Merlin ließ sich auf einer Steinstufe nieder.

Ein Glockenzeichen erscholl, und der Waffenmeister, zwischen den anderen sitzend, erhob seine Stimme:

»Der rätselhafte geheimnisvolle und unheimliche Badegast. Oder: wie sich der Teufel einmal baden will. Eine stumme Pantomime, in Szene gesetzt und ausgeführt vom Matrosen Hahn.«

Ahaaaa! Durch die Reihen all der Matrosen und Heizer ging gleich eine lebhafte Bewegung. Einesteils wegen des vielversprechenden Titels, und dann wohl vor allen Dingen, weil »unser« Hahn derjenige war, welcher. Was man vorher eben absolut nicht wusste. Der Leser erinnert sich seiner noch, des in der kaiserlichen Marine wegen verschiedener Bravourstückchen mehrfach dekorierten Matrosen, der aber alle seine Orden irgendwo in der Welt versetzt hatte — oder versoffen, wollen wir lieber gleich sagen, dieses Matrosen, der ganz ausnahmsweise bei seinem Vatersnamen gerufen wurde, weils eben ein Hahn war. Aber nicht nur ein einfacher Hahn, irgend ein Hahn, sondern es war »unser Hahn«.

Er schien mit dem Segelmacher große Charakterähnlichkeit zu besitzen. Nämlich insofern, als auch der Kopf dieses Matrosen voll lauter Dummheiten steckte. Aber diese Ähnlichkeit war eine nur scheinbare, sonst waren es zwei total verschiedene Charaktere. Die beiden waren auch keine besonderen Freunde. Das heißt, Kameraden wohl, etwas anderes gab es auf diesem Schiffe nicht, aber keine speziellen Freunde, was sonst doch wohl der Fall gewesen wäre, wenn sie sich im Charakter so geglichen hätten. Hahn war ein total verlumpter Mensch, den man nicht mit fünf Groschen nach der Post schicken durfte. Nicht etwa ein schlechter Mensch — dann hinterher weinte er wie ein Kind — eben ein für diese Welt verlorener Mensch, wie es unter den Seeleuten so viele, ach so viele gibt! Ein Glück, dass es ein Meer und Schiffe gibt.

Da war Oskar der Segelmacher ja nun freilich ein ganz anderer Kerl, der brauchte keine ständige Aufsicht, der wusste Recht und Unrecht zu unterscheiden, dem konnte man alles anvertrauen, ein so genialer Liedrian er auch sonst sein mochte. Die größte Ähnlichkeit zwischen den beiden bestand darin, dass auch Hahn ein verlorener Sohn war, und zwar aus einer Familie stammend, die sich ebenfalls niemals hätte träumen lassen, dass eines ihrer Mitglieder dereinst als Seemann in aller Welt Ruhm und Ehren und — Verachtung ernten würde. Er war der Sohn eines Strumpfwarenfabrikanten tief drin im Binnenlande. Und dann vor allen Dingen war Hahn ein ganz ausgezeichneter Schwimmer. Wenn er sich auch nicht gerade mit Oskar messen konnte. Dafür aber war er an Bord der »Argos« der beste Taucher. Er musste eine ganz besonders beschaffene Lunge haben, konnte fast zwei Minuten unter Wasser aushalten und dabei auch noch die verschiedensten Kunststückchen ausführen. —

Die Vorstellung begann, ohne ein weiteres Zeichen. Die Tür des größeren Bretterhäuschens öffnete sich, ein Mann in weißer Hose und Hemd trat heraus. Das war aber nicht Hahn, sondern diese kolossale Gestalt konnte nur August dem Starken angehören, er hatte sich auch gar nicht weiter zu verändern gesucht.

Er spielte den Bademeister. Hatte wohl geschlafen, gähnte und dehnte sich, begann Wäsche aufzuhängen und abzunehmen, nahm dazwischen immer einmal einen Schluck aus der Pulle.

Eine an dem Hause angebrachte Klingel schellte. Ehe die Brücke das Schilfland erreichte, war noch eine kleine Gittertür angebracht, von ihr führte ein Draht nach dieser Klingel, wenn das Türchen geöffnet wurde, läutete die Klingel. Das war nun der Hahn, der dieses Türchen geöffnet hatte und jetzt über die Brücke schritt! Das erkannten die Kameraden doch gleich an seinem Gange, an seinen ganzen Bewegungen. Wenn er sich auch sonst unkenntlich gemacht hatte.

Sonst bartlos, trug er jetzt einen schwarzen Knebelbart, mit ganz steif ausgedrehten Spitzen — und das veränderte sich auch im Wasser nicht — außerdem über dem linken Auge eine schwarze Binde. Ein höchst eleganter, wenn auch sehr auffallender Sommeranzug. Schwarz und weiß gestreifte Beinkleider, rote Seidenjacke, gelbes Seidenhemd mit blauen Blümchen, grüner Schlips, schwarze Schärpe, Panamahut mit grünem Band, ausgeschnittene Lackschuhe mit bunten, durchbrochenen Seidenstrümpfen.

Unverkennbar ein Dandy, ein nordamerikanischer Stutzer! Das sah dieses weltgereiste Publikum doch sofort.

Der Bademeister bekomplimentiert den vornehmen Herrn, der die Insel betreten hat.

Wünschen Sie zu baden?

Ja.

Bitte sehr. Es muss aber im voraus bezahlt werden. Das heißt, es wurde nicht gesprochen, es war ja eine Pantomime, wobei das Eigenschaftswort »stumme« ganz überflüssig ist.