RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

"Die Vestalinnen," Illustierte Ausgabe, 1924

Das Land war damit beschäftigt, sich aus den Gerüchten, welche täglich die Zeitungen brachten, ein Ganzes zusammenzusetzen, aber aus den Gerüchten wurden Tatsachen, und man erfuhr, daß nichts erlogen war.

Am meisten war dabei eine große, blühende Stadt am Rhein interessiert, denn der sensationelle Roman, wie er nicht besser erdacht werden konnte, spielte sich unmittelbar in ihrer Nähe ab, auf jenem Schlosse, welches hoch auf dem Felsen den Rhein übersah, dessen Besitzer einst die Schutz- und Schirmherren der Stadt gewesen waren, ein edles und beliebtes Geschlecht.

Wochen auf Wochen waren vergangen, ehe der Roman zum Abschluß kam, schließlich aber lag alles offen vor den Augen der Welt, und amtliche Berichte bestätigten die anfänglichen Mutmaßungen.

Freiherr Rudolf von Schwarzburg war gestorben, sein Sohn Johannes, der bei der Kaiserlichen Marine als Kadett die Seeoffizierskarriere begonnen, hatte an seinem Sterbebette gestanden und den letzten Segen empfangen; die Stadt trauerte um ihren Schirmherrn, aber vergebens erwarteten die Bürger den neuen Freiherrn, um ihm zujauchzen zu können — er ließ sich nicht sehen.

Und doch war es nicht der Schmerz um den verlorenen Vater, welcher den Sohn zurückhielt! Woher das Gerücht kam, wo es entstanden war? Man wußte es nicht. Aber mit Blitzesschnelle durchlief die Nachricht die Stadt, Johannes sei gar nicht der Sohn des alten Freiherrn, er sei ein untergeschobenes Kind. Oben im Schlosse befände sich ein Mann, welcher dies haarscharf bewiese und Zeugen anführe, welche dies eidlich bekunden würden.

Noch war man sich nicht darüber einig, ob man dies glauben sollte oder nicht, als schon wieder ein neues Gerücht unter die Menge gesprengt wurde.

Eine Karosse war vor das Schloß angejagt gekommen, einige ältliche Herren ihr entstiegen, einen jungen Mann, der sich zu sträuben schien, mit sich schleppend, und wenige Minuten später hatte sich schon wieder die Nachricht verbreitet, der richtige Sohn des Freiherrn wäre gefunden, in einigen Wochen würde erwiesen sein, daß er wirklich Anrechte auf das Majoratserbe des Freiherrlichen Geschlechts derer von Schwarzburg zu erheben habe.

Diese einigen Wochen waren vorüber, und es hatte sich alles bewahrheitet. Nach und nach erfuhr man das Staunenswerte vollkommen, ohne daß noch Zweifel aufsteigen konnten.

Emil von Schwarzburg, dessen fluchwürdiger Sohn wegen Wechselfälschung im Zuchthaus saß, dieser Auswuchs des edlen Geschlechtes, hatte die Amme von Johannes bestochen, ihm ein anderes Kind unterzuschieben und ihn in Pflege einer Frau zu tun, welche Kinder dunkler Herkunft aufzog.

Diese Pflegemutter lebte noch, und vor Gericht machte sie Aussagen, welche den Betrug bestätigten. Ebenso fand man Papiere bei dem in Mgwana verstorbenen Freiherrn Emil, aus denen die Wahrheit ersichtlich war.

Die Amme selbst war zwar noch nicht aufzufinden, vielleicht war sie tot, vielleicht nur verschollen, doch brauchte man sie nicht, um Hannes Vogel, den Matrosen, als Majoratsherrn proklamieren zu können; er hatte warme Freunde, die energisch für ihn auftraten.

Kein Streit war zwischen den beiden Rivalen entstanden.

Als der ehemalige Freiherr, der Seekadett, noch tiefbetrübt über den Tod seines vermeintlichen Vaters, von dem wirklichen Sachverhalt erfahren, war er wohl eine Zeitlang niedergeschlagen, dann aber nahm er die dargebotene Hand des neuen Freiherrn und erwiderte den herzlichen Druck derselben. Er war ein Mann, kein empfindsames Kind, das über eine Laune des Schicksals in Tränen ausbricht.

Der Seekadett verwünschte nicht seine Geburt, er bejammerte nicht sein Los, auch zürnte er nicht dem jungen Manne, der nun an seine Stelle trat, noch dessen Ratgebern, er zürnte höchstens den Personen, welche sich mit frevelnder Hand in sein Schicksal gemischt hatten. Doch derjenige, der die Hauptschuld daran trug, war tot, er lag in fremder Erde, gleich einem Abenteurer, der hinter einem Busch sein Leben aushaucht, und das Herz des Seekadetten war edel, es verzieh auch diesem irrenden Manne.

Die beiden jungen Männer, die sich einst schon in Batavia im Garten des Holländers als Rivalen gegenübergestanden und dann noch einmal bei der Ersteigung des Berges in Neu-Seeland, während deren es dem Seekadetten zum Bewußtsein gekommen war, daß er diesem fröhlichen Matrosen gegenüber keine Hoffnung bei der jungen Amerikanerin zu erwarten habe, befanden sich lange allein in einem Zimmer, und als sie dasselbe wieder verließen, da gingen sie Arm in Arm, und ihre Züge waren ernst und heiter zugleich — innerhalb einer halben Stunde waren sie Freunde geworden, die sich offen aussprachen, und von denen der eine vom anderen ein Geschenk anzunehmen, sich nicht schämte.

Johannes blieb Seekadett, und so lange er Unterstützung gebrauchte, erhielt er dieselbe vom neuen Freiherrn. Das offene Anerbieten von Hannes, alles miteinander zu teilen, schlug er dagegen energisch aus.

Dann war das Nächste, was der Kadett tat, daß er seine noch lebenden Eltern aufsuchte, einfache, in ärmlichen Verhältnissen lebende Handwerksleute, die ihren ersten Sohn als Säugling auf rätselhafte Weise verloren hatten.

Sie wurden auf den Empfang des wiedergefundenen Sohnes vorbereitet. Wohl jauchzte das Herz der Mutter beim Gedanken auf, den lange beweinten Sohn wieder in die Arme schließen zu können, und doch wurde sie von einem ängstlichen Gefühl befallen, erinnerte sie sich daran, daß der Erwartete zwanzig Jahre lang Freiherr tituliert worden und jetzt Offizier des Kaisers war.

Noch ängstlicher war der Vater. Je näher die Stunde des Wiedersehens kam, um so öfter betrachtete er unruhig seine harten Arbeitshände, und um so nervöser zupfte er an dem ungewohnten, steifen, leinenen Kragen, der den braunen Hals umschloß.

Die jüngeren Kinder waren eher neugierig, als verlegen, machten aber durch ihre fortwährenden Fragen, ob Hans einen großen Säbel trage, ob er zu Pferd käme, und ob er Orden auf der Brust hätte, die Eltern noch unruhiger.

Da öffnete sich die Tür; jetzt mußte der Erwartete eintreten; ratlos standen die guten Leutchen da.

Aber es kam kein sternbesäeter Offizier mit einem Säbel herein, ein einfacher, junger Mann war es, welcher mit ausgebreiteten Armen auf die bleiche Frau zuging, sie umarmte, wieder und immer wieder küßte und sie Mutter nannte, so zärtlich, daß ihr die Tränen unaufhaltsam aus den Augen stürzten. Vorbei war alle Zaghaftigkeit. Die Mutter lag weinend und lachend an der Brust des stattlichen Sohnes, sie schämte sich nicht, ihn mit Kosenamen zu überschütten, die ihm in seiner Kindheit aus ihrem Munde zu hören versagt blieben; der Vater war außer sich vor Freude und zugleich stolz darüber, daß die Hand seines Sohnes weder an Härte, noch an Kraft der seinen nachgab, obgleich er als Freiherr gelebt hatte, und daß sein braunes Gesicht dem des Sohnes gegenüber an Farbe noch weiß zu nennen war.

Ein einfacher, junger Mann war es, welcher die bleiche Frau umarmte..

Und der Seekadett? Eben noch eine Waise, saßen ihm jetzt rechts zur Seite die Mutter, links der Vater, auf beiden Knieen die Geschwister, und um alles in der Welt hätte er nicht mehr mit dem neuen Freiherrn auf dem verlassenen Schlosse getauscht, er lachte und weinte und war glücklich. — —

Zu derselben Zeit stand im Schlosse von Schwarzburg ein in Schwarz gekleideter Herr an einem Fenster und schaute hinaus auf die Landschaft, die sich vor ihm eröffnete. Es war ein weißes Leichentuch, welches der Winter über Felder und Fluren gebreitet hatte. Etwas weiter erhob sich der mächtige Wald, dessen Bäume unter der Last des Schnees die Zweige neigten, und am Fuße des Felsens floß der Rhein. Er war noch nicht zugefroren; aber lange konnte es nicht mehr dauern, dann bedeckte eine dicke Eiskruste den Strom, denn schon trieben große Eisschollen denselben hinab, stauten sich am Ufer und zogen sich immer mehr der Mitte zu.

Die Aussicht war jetzt zwar traurig genug, aber im Sommer, wenn die Felder im Aehrenschmuck prangten, die Wiesen, vom Rhein bespült, in frischem Grün, und wenn im herbstlichen Wald das Jagdhorn lustig erschallte, dann mußte es hier prächtig sein, umsomehr, als der Besitzer dieses Schlosses, welcher jetzt durch das Fenster schaute, alles Land, das er übersehen konnte, als sein Eigentum betrachten durfte.

Für ihn wurde das Feld im Tale bestellt, für ihn weideten drunten die Herden auf den Wiesen, wurde das Wild im Walde gehegt; die Berge dort in der Ferne, mit Weinreben bedeckt, gehörten ihm, und die Schiffe, welche hier anlegten, um die Erzeugnisse des Bodens einzuladen, zahlten ihm den Preis dafür.

Der junge Mann ließ lange das blaue Auge sinnend auf den weißen Fluren ruhen, dann seufzte er tief auf; im nächsten Augenblicke aber huschte ein flüchtiges Lächeln über sein hübsches, tiefbraunes Gesicht. Er wandte sich um und ließ sein Auge über die gegenüberliegende Wand schweifen, welche mit Gemälden bedeckt war, seine Ahnen vorstellend; am rechten Flügel Ritter in eisernen Rüstungen, dann kamen einige in Rokoko-Kostümen, mit bauschigen Aermeln und hoher Halskrause, nach und nach paßte sich die Kleidung mehr der jetzigen Mode an, und schließlich blieben die Blicke des jungen Mannes auf dem linken, letzten Bilde haften, einem alten Herrn mit weißem Vollbart und ernsten, aber milden Augen darstellend.

Langsam ging der Einsame auf das Bild zu, stellte sich mit gekreuzten Armen ihm gegenüber hin und blickte ihm fest in die gemalten Augen.

»Was siehst du mich so ernst an?« murmelte er nach einer Weile. »Bist du nicht zufrieden, daß ich dein Nachfolger geworden bin? Warst du mein Vater, dann mußt du es sein, und daß ich bisher nur Matrose gewesen bin, dafür kann ich wahrhaftig nichts. Armer, alter Mann, du hast Schweres durchmachen müssen! Ein Glück ist es, daß du nicht noch das Letzte erfahren hast, daß der, den du geliebt, gar nicht dein Sohn gewesen ist. Armer Mann! Ich soll dich betrauern, und doch, ich kann es nicht. Aber man hat mir gesagt, die schwarze Kleidung schon drücke die Trauer aus, nun, die kann ich dir zu Gefallen schon tragen. Ich habe zwar noch nie getrauert, aber ich glaube, hätte ich es je getan, ich würde mich nicht deswegen anders angezogen haben.«

Seufzend blickte der junge Mann nach der leeren Stelle neben dem letzten Bilde.

»Dort also soll ich einmal hängen, als Freiherr Johannes von Schwarzburg, einstiger Matrose, der nun von allen als Herr Baron angeredet wird. Hätte ich es mir doch nicht träumen lassen, als ich einst in Alexandrien von den Eselsjungen immer mit Herr Baron angeredet wurde, weil ich viel Geld in der Tasche hatte und freigebig war, daß die Kerle die Wahrheit sagten. Dies also sind meine Vorfahren, und dort,« er sah nach der anderen Wand, wo nur Frauengestalten hingen, »dort baumeln meine Urgroßmütter. Mein Platz ist noch frei, aber der Nagel zum Bild ist schon eingeschlagen, und dort zu den Frauenzimmern soll einst meine Frau hinkommen, Freiherrin Hope vom Schwarzburg. Hm, klingt ganz hübsch, wenn ich sie nur erst gefunden hätte.«

Der junge Freiherr hatte vergebens gesucht, sich in einen scherzhaften Ton hineinzureden; aus den letzten, leise gesprochenen Worten klang ein tiefer Schmerz hervor.

Er wandte sich wieder dem Fenster zu und blickte auf den Rhein, in dessen Wasser sich die Nachmittagssonne spiegelte, und dessen Eisschollen die Strahlen derselben reflektierten.

Eben fuhr ein kleiner Kahn stromab, und so groß die Entfernung auch war, die scharfen Augen des einstigen Seemanns konnten deutlich wahrnehmen, was auf dem kleinen Fahrzeug vor sich ging.

Der Kahn war gedeckt. Vorn entquoll einer Esse dünner Rauch, die Schiffersfrau bereitete dem Manne also unten in dem engen Raume den Kaffee, und der Schiffer selbst saß am einfachen Steuerbaum. Hannes sah, wie der Mann seine Pfeife ausklopfte, in die Tasche griff, einen Beutel zum Vorschein brachte, frisch stopfte und den Tabak anzündete.

Hannes blickte dem kleinen Fahrzeug nach, so lange er konnte, bis er nicht mehr zu unterscheiden vermochte, ob die Rauchwolke dem Schlot oder der Pfeife entquoll.

Plötzlich überflog die Züge des jungen Mannes ein halb glückliches, halb pfiffiges Lächeln. Noch einmal schaute er sich in dem reich möblierten, mit weichen Teppichen belegten Salon um, dann fuhr er mit den Händen in die Hosentaschen und wühlte darin herum, aber er mußte nicht finden, was er suchte, denn er zog die Hände mit einem unwilligen Gebrumme wieder heraus und begann die anderen Taschen zu untersuchen.

»Freiherr, Baron oder Matrose,« murmelte er, »ist mir ganz Wurst, der Geschmack bleibt doch immer derselbe, und wenn ich auch auf dem feinsten Smyrnaer Teppich stehe. Ach so,« unterbrach er sich und zog die Hände aus den Rockschößen, »daran habe ich ja gar nicht gedacht. Na, brauche ja nur zu klingeln, dann kommen meine Diener.«

Er ging an die Tür und setzte einen Klingelzug in Bewegung. Er mochte aber wohl zu heftig daran gerissen haben, denn die golddurchwirkte Borte löste sich ab und fiel ihm auf den Kopf.

»Alle Mann an Deck,« lachte der Freiherr und zog den Kopf ein, »die Takelage kommt von oben.«

Er öffnete die Tür.

»August, Johann, Friedrich oder wie du heißt,« schrie er hinaus, »fix einmal herein, die Takelage kommt von oben.«

Ein eiliger Schritt ward auf dem Korridor hörbar, ein betreßter Diener trat in den Salon und blieb nach einer Verbeugung an der Tür stehen, die Befehle des neuen Freiherrn erwartend.

»Wie heißt du, mein Sohn?« fragte Hannes, während er die Borte vom Boden aufhob und das obere Ende und die Stelle, wo sie losgerissen, prüfte.

»Georg, Herr Baron,« antwortete der backenbärtige Diener, der Hannes' Vater sein konnte.

»So, also Georg — hatte einmal einen Bootsmann, der so hieß. — Sag' mal, Georg, das ist ja ein merkwürdiges Gerümpel hier im Hause, vorgestern breche ich mit dem Tische zusammen, auf den ich mich setzen wollte, gestern trete ich durch einen Rohrstuhl, und jetzt kommt hier dieses Zeug von oben. Hol' der Teufel das ganze Haus, zuletzt fällt es mir noch über dem Kopf zusammen!«

»Es wird sofort repariert werden, Herr Baron,« antwortete der Diener, ohne eine Miene zu verziehen.

»Unsinn, ich will es lieber selbst machen, dann hält es wenigstens. Bring' mir mal eine Malspike und zöllige Drahtstifte, und dann, Georg, gehe in das Zimmer, wo meine Lumpen liegen, welche ich hier auszog, in der Büx an Steuerbordseite steckt mein Pip und greifst du an derselben Seite in meinen Flaus, so findest du eine Tüte mit swartem Krusen, das bringe alles her, und dann kannst du mir helfen, denn ich habe schon gesehen, ihr faulen Schlingel lungert den ganzen Tag im Bedientenzimmer herum und scharwenzelt mit den Dienstmädchen.«

Stumm stand der Bediente wie eine Statue in der Tür und schaute den neuen Freiherrn fragend an.

»Nun, was gibt es noch?«

»Ich habe den Herrn Baron nicht verstanden.«

»So! Habe ich mich dir nicht deutlich genug erklärt?«

»Ich weiß nicht, was eine Malspike ist, und auch das andere ist mir nicht bekannt, Herr Baron.«

»Du weißt nicht, was eine Malspike ist?« fragte der Baron erstaunt. »Herr Gott, du bist wohl in gar keine Schule gegangen? Ach so, ihr Landratten habt für alles eine andere Bezeichnung.«

Nun erklärte er, daß er Hammer und Nägel haben wolle, daß ›Steuerbord‹ rechts, ›Büx‹ Hose, ›Flaus‹ Jacke und ›Pip‹ Pfeife heiße, und daß ›schwarzer Krauser‹ seine Lieblingssorte Tabak wäre.

Bald brachte der Diener das Verlangte, das Handwerkszeug in der einen Hand, die Kalkpfeife und den Tabak auf einem silbernen Teller in der anderen tragend.

Erfreut griff der junge Baron nach der schmutzigen Kalkpfeife, stopfte sie schmunzelnd und sog mit wonnigem Behagen den Dampf ein.

»Haha, das ist ein Tabakchen, nicht?« rief er, und blies dem Diener die grauschwarzen Rauchwolken ins Gesicht, so daß dieser zu niesen anfing und scheu zurückwich. »Ja, ja, wenn den einer raucht, dann fallen zehn Mann um.«

»Nun rücke einmal mit mir diesen Bücherschrank hierher,« kommandierte der Baron, »dann werde ich wohl hinauflangen können; den Hammer kannst du einstweilen an Deck legen! Herr Gott, Mensch, stell' dich doch nicht so ungeschickt an! So kannst du ihn doch nicht heben, unten mußt du ihn anfassen. So, eins — zwei — drei — hoch!«

Krach, ging es in diesem Augenblicke.

»Was war denn das?« fragte Hannes, setzte den Schrank wieder hin und ging zum Diener. »Na, deine Hose sieht gut aus, die ist ja hinten von oben bis unten geplatzt!«

»Auch Ihr Beinkleid hat Schaden gelitten, Herr Baron,« meldete der Diener.

Hannes besah sich im Spiegel und lachte.

»Wir sehen beide famos aus,« lachte er, »gerade wie kleine Kinder, denen das Hemdchen hinten heraushängt, macht aber nichts, besser als ein Bein gebrochen.«

Der Schrank wurde an die bestimmte Stelle gerückt.

»Nun stelle dich hierher,« fuhr Hannes fort, »ziehe den Kopf etwas ein, und wenn ich auf dich springe, dann brich nicht zusammen. Paß auf: eins — zwei — drei — hopp!«

»Au,« rief der Diener und sank in die Knie, aber der Baron stand schon oben auf dem Schranke.

»Himmel, Donnerwetter,« fluchte jetzt Hannes, »hier sinkt man ja bis an die Knöchel in Staub ein! Na wartet, morgen lasse ich die gesamte Mannschaft mit Besen an Deck treten. Das ganze Schloß wird von oben bis unten unter Wasser gesetzt, und so lange ich irgendwo auch nur ein Spinngewebe entdecke, bekommt ihr nichts zu essen. Ich will euch schon kriegen, euch faules Pack! Jetzt hole mir einmal einen Eimer mit Wasser und einen Lappen.«

Während der Diener das Verlangte holte, trieb der Baron mit wuchtigen Schlägen die Nägel in die Wand und befestigte die Klingelschnur so daran, daß sie drei Männer getragen hätte.

Dann begann der Freiherr mit eigener Hand sämtliches Inventar abzuwischen, wobei der unter seiner Last seufzende Diener oft als Leiter dienen mußte.

»Herr Berger,« meldete ein anderer Diener dem mit herabhängenden Beinen auf einem hohen Schranke sitzenden Baron.

»Immer herein,« rief Hannes fröhlich.

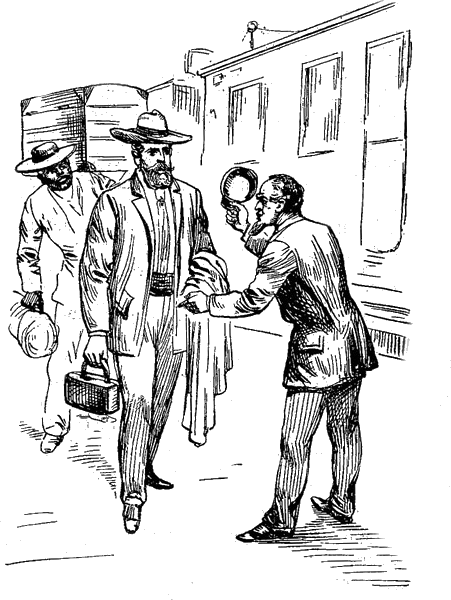

Herr Berger, der Detektiv und Freund von Nick Sharp, trat herein und war nicht wenig erstaunt, den neuen Freiherrn in einer solchen Situation zu finden.

Mit einem Sprunge war der Baron vom Schrank herunter und stand vor dem Eintretenden, ihm die staubige Hand entgegenstreckend.

»Nur keine langen Komplimente,« rief er, als Herr Berger sich verbeugen wollte. »Gott sei Dank, daß ich wieder einmal jemanden habe, mit dem ich vernünftig sprechen kann, ohne Baron hinten und Baron vorn zu hören. August oder Gustav, nimm den Eimer heraus und komme nicht wieder herein, ich mag deine pomadisierte Haarfrisur nicht mehr sehen.«

»Ist sie gefunden?« fragte er dann, als er Herrn Berger gegenübersaß.

»Ja und nein,« antwortete dieser.

»Wie soll ich das verstehen?«

»Sie war gefunden, ist aber wieder entschlüpft. Ich muß Ihnen ausführlicher erzählen, Herr Baron, was sich alles seit der Ankunft der ›Urania‹ ereignet hat, damit Sie ein klares Bild erhalten.«

»Dann fangen Sie an, vermeiden Sie aber das Wort Baron,« sagte Hannes, »ich denke immer, man will mich damit höhnen.«

»Unser Telegramm hatte die Polizeibehörde in Hamburg vorbereitet,« begann Berger, »um beim Einlaufen der ›Urania‹ Herrn Renner wegen Mordversuchs zu verhaften und sich zugleich Miß Stauntons zu vergewissern und ihr mitzuteilen, daß Sie am Leben wären.«

»Das weiß ich. Ich war ja selbst mit dabei, als Sie das Telegramm in Sierra Leona Eine Stadt an der Westküste Afrikas. aufgaben.«

»Wie ich nun erfahren habe, machte die Verhaftung des Herrn Renner bedeutende Schwierigkeiten, er war ein baumstarker Mann, und die ganze, nach der ›Urania‹ abgesandte Polizei mußte eingreifen, um denselben zu bändigen; daher konnte niemand ein Auge auf Miß Staunton haben, und als man das junge Mädchen suchte, hatte es mit dem wenigen Gepäck das Schiff bereits verlassen. Alle Nachforschungen innerhalb Hamburgs während einer Woche nach ihr blieben erfolglos.

»Da kam mit einem Schnelldampfer ein Bevollmächtigter ihres Bruders an — gleich nach uns — und während wir damit beschäftigt waren, ihre Legitimität zu beweisen, gelang es diesem Herrn unter Aufwendung großer Geldmittel, den Aufenthalt Miß Stauntons zu erfahren. Sie wohnte unter einem angenommenen Namen in einem Hotel Hamburgs.

»Entweder war nun dieser Bevollmächtigte ein sehr schlechter Diplomat, oder Kapitän Staunton hat ihm sehr schlechte Ratschläge gegeben, wie er das junge Mädchen ihrem Bruder wieder zuführen sollte. Ich kenne Miß Staunton zwar nicht, aber ich glaube, daß kein Mädchen, welches liebt, unter solchen Angeboten einen Fehltritt bereut und wieder gutzumachen sucht, indem es zurückkehrt.«

»Hope hat keinen Fehltritt begangen, Mister Berger,« unterbrach ihn Hannes unwillig.

»Ich weiß, das Wort war falsch gewählt,« fügte der Erzählende schnell hinzu. »Ich meinte, kein liebendes Mädchen würde unter solchen Bedingungen seiner Liebe entsagen.«

»Was für Bedingungen waren es?«

»Zuerst erklärte ihr der Bevollmächtigte des Bruders rücksichtslos, daß sie ein armes Mädchen geworden wäre, welches nichts weiter besäße, als dasjenige, was es mitgenommen habe, ein paar Hundert Dollar und dann —«

Der Sprecher zögerte plötzlich.

»Und dann?« fragte Hannes unruhig.

»Und dann gab der Bevollmächtigte Hope zu verstehen, daß sie nur für den Fall Unterstützung bei ihrem Bruder fände, wenn sie gewillt wäre, dem Leutnant Murbay, der sie liebe, die Hand zu reichen.«

»Verdammt,« platzte Hannes heraus und sprang mit geballten Fäusten auf.

»Er verstand sehr gut, dem jungen Mädchen die Vorteile der reichen Heirat auszumalen.«

»Was entgegnete ihm Hope?« stieß Hannes mit funkelnden Augen hervor.

»Miß Staunton entgegnete ihm stolz, auf solche Vorschläge würde sie nie eingehen. Sie würde niemals heiraten, um in bessere Vermögensverhältnisse zu kommen, sie wäre sich selbst genug, Unterstützung brauche sie nicht und nähme von jetzt ab nicht einmal solche von ihrem Bruder mehr an.«

»Bravo,« schrie Hannes freudig, »daran erkenne ich Hope, sie konnte nicht anders antworten. Sprach dieser Bevollmächtigte nicht auch von mir? War es Hope nicht schon zu Ohren gekommen, daß ich noch lebte und Aussicht besaß, Freiherr zu werden? Damals war es doch bekannt geworden.«

»Allerdings, er sprach von Ihnen, sagte auch, daß Sie als Freiherr anerkannt wären, aber Miß Staunton wußte dies schon.«

»Und was sagte sie dazu?«

Berger zögerte etwas und sagte dann:

»Sie brach plötzlich in Tränen aus und bat den Vermittler, sie allein zu lassen.«

»Sie weinte?« rief Hannes erstaunt. »Ja, aber warum denn? Sie sollte sich doch darüber gefreut haben.«

»Der Vermittler wird ihr etwas gesagt haben, was sie sehr gekränkt hat.«

»Was sollte das gewesen sein?«

»Etwas, was sie vielleicht auch schon gedacht hat und was von diesem unklugen oder vielmehr boshaften Vermittler grausam bestätigt wurde.«

»So sprechen Sie doch,« drängte Hannes.

»Er hat ihr angedeutet, daß Sie als Freiherr, reich, mächtig und bald viel umschwärmt, nichts mehr von dem verarmten Mädchen wissen wollten.«

»Donner und Doria,« schrie Hannes und rannte mit großen Schritten im Zimmer auf und ab. »So ein Halunke, so ein Spitzbube; ich suche ihn auf, ich reise ihm nach, und habe ich ihn, so prügle ich ihn windelweich.«

»Geben Sie dem Manne nicht alle Schuld,« sagte Berger schnell, »ich glaube, Sie täten ihm unrecht. Ich vermute, daß Miß Staunton selbst schon derartiges gedacht hat.«

Wie erstarrt blieb Hannes stehen, und seine Stimme bebte, als er nach einer stummen Pause fragte:

»Woraus schließen Sie das?«

»Aus ihrem Benehmen und daß sie bei dieser Andeutung in Tränen ausbrach; ja,« fügte Berger leise hinzu, »sie gab es selbst zu. Sehen Sie, Miß Staunton hielt sich für eine reiche Erbin, Sie für einen armen Matrosen, und sie war stets stolz darauf, daß sie Ihretwegen alles aufgab. Sie selbst haben es erzählt, daß sie gern Anspielungen darauf machte, natürlich ganz unschuldig, sie freute sich eben darüber wie ein Kind, welches ein Spielzeug mit Freuden verschenkt — dieser Stolz war nichts Unrechtes. Nun erfährt sie aber plötzlich, wie töricht ihr Benehmen gewesen ist, und nun, da Sie reich geworden, schämt sie sich, arm zu Ihnen zu kommen. Wie wäre es sonst übrigens möglich, daß Miß Staunton sich Ihnen noch nicht genähert hat, da Ihr Aufenthaltsort doch bekannt ist?«

Lautlos und unbeweglich hatte Hannes dem Sprecher gelauscht, dann aber mußte sich sein Herz Luft machen, ein unbeschreiblicher Jammer übermannte ihn. Wie ein Rasender begann er plötzlich durchs Zimmer zu laufen.

»Das also hat mir mein Freiherrntitel eingebracht,« rief er dabei. »Zum Teufel mit dem Freiherrn, zum Teufel mit dem Baron, ich bin Hannes Vogel, der Matrose, und wer mir dies von jetzt an abstreiten will, den prügele ich tot. Mein Gott,« rief er plötzlich, blieb stehen und bedeckte sich das Gesicht mit beiden Händen, »Hope, wie kannst du so kleinlich von mir denken, da ich dir gern alles opfern würde, da ich dir zuliebe betteln gehen wollte! Ich soll deiner jetzt nicht mehr gedenken, weil ich einen Titel und Geld bekommen habe!«

»Halten Sie ein,« sagte Berger, der zu ihm getreten war und ihm sanft die Hand auf die Schulter legte, »noch ist ja nichts verloren! Wie können Sie zürnen, daß Gott Ihnen Macht und Reichtum beschert hat? Sie sollten sich darüber freuen, denn ein um so angenehmeres Leben können Sie Ihrer Geliebten dadurch verschaffen.«

»Hope, was gilt mir alles, wenn ich dich verloren habe!«

»Sie ist Ihnen doch nicht verloren,« sagte Berger freundlich, »sie lebt ja. Denken Sie nur an das Wiedersehen! Wie sich das junge Mädchen freuen wird, wenn Sie es wiedergefunden haben und als Freiherrin auf Ihr Schloß führen! Wie wird es sich in seinem Glücke schämen, daß es auch nur einen Augenblick an Ihrer Treue hat zweifeln können.«

Ein Hoffnungsstrahl blitzte in Hannes' Seele auf; fragend schaute er den Sprecher an.

»Glauben Sie, daß ich Hope finden kann?«

»Aber warum denn nicht?« rief der Tröster fröhlich. »Es ist doch in Deutschland eine Kleinigkeit, jemanden aufzufinden, der sich verbirgt. Selbst die abgefeimtesten Personen findet man, um wieviel mehr ein unschuldiges Mädchen! Bei Ihrem Ansehen und Ihren Mitteln ist es Ihnen ein Leichtes, den Aufenthaltsort von Miß Staunton zu erfahren, ja, ich will sie auf eigene Faust bald gefunden haben, und sicher ist es doch, daß, wenn Sie öffentlich nach ihr suchen lassen, sie sich bald einstellen wird, denn daraus erkennt sie doch Ihre Liebe! Aber unterlassen Sie dies, erlassen Sie keinen öffentlichen Aufruf! Lassen Sie das junge Mädchen nur einige Zeit in dem Glauben, Sie kümmerten sich nicht um es, das schadet dem kleinen Trotzkopf gar nichts. Und habe ich den Aufenthaltsort gefunden, so kommen Sie unvermutet, holen es fort, und dann passen Sie auf, was das für eine Freude sein wird.«

Hannes' Züge hatten sich bei diesen Worten immer mehr aufgeklärt.

»Einverstanden,« rief er und schüttelte dem Detektiven die Hand, »ja, so wird es gemacht. So lange wir sie nicht gefunden haben, mag sie für ihren Eigensinn zappeln, dann aber hole ich sie als Freiin von Schwarzburg heim, und dann soll in diesen alten Räumen ein Leben beginnen, daß meine Ahnen und Großmütter dort an der Wand Tag und Nacht lachen.«

Berger mußte über den neuen Burgherrn lachen; er wußte schon, wie wenig derselbe zu dieser Würde passe.

»Haben Sie schon Besuch empfangen?« fragte er. »Als Freiherr haben Sie Pflichten übernommen, von denen Sie vorher wohl wenig Ahnung hatten.«

»Ach, wenn ich nur von diesen Besuchen verschont bleiben wollte,« rief Hannes in komisch verzweifeltem Tone. »Denken Sie nur, fast jeden Tag erhalte ich Besuch von irgend so einem Grafen oder Baron oder Von aus der Nachbarschaft, meist noch ganz junge Burschen mit pomadisierten Köpfen und nach Parfüm duftenden Schnurrbärten, gekleidet sind sie wie Harlekins, blau oder rot oder grün, und die heulen mir dann mit schnarrender Stimme die Ohren voll, wie sehr sie sich freuten, mich als Kameraden begrüßen zu können; von etwas anderem aber, als von Pferden, ist mit ihnen gar nicht zu sprechen, und ich bin gewöhnlich so grob gegen sie, daß sie froh sind, wenn sie die Tür von draußen wieder zumachen können.«

»Hat Ihnen der alte Haushofmeister nicht schon etwas erzählt?« fragte Berger.

Hannes wurde etwas verlegen.

»Ich glaube,« sagte er dann kleinlaut, »ich habe den alten Mann sehr gekränkt. Er wollte mir nämlich eine Lektion im Anstand geben, und da wurde ich furchtbar grob und gab ihm deutlich zu verstehen, ich brauche keinen Hofmeister mehr, und auf seinen Vorschlag, in den nächsten Tagen alle adeligen Nachbarn einzuladen, männliche und bezopfte, verbat ich mir dies ganz energisch. Ich sagte, ich würde die Schloßbrücke aufziehen und ›Verbotener Eingang‹ daranschreiben lassen.«

»Sie müssen sich aber Ihren Nachbarn vorstellen und später auch noch andere Besuche machen, werden wahrscheinlich selbst um eine Audienz beim Landesfürsten nachsuchen müssen.«

»Unsinn,« rief Hannes energisch. »Lassen Sie mich nur erst einmal Hope gefunden haben, dann ade Schloß Schwarzburg. Glauben Sie etwa, ich könnte es hier an Land aushalten? Gott bewahre, ich muß sofort wieder aufs Meer, sonst werde ich krank. Jetzt habe ich Geld, ich kaufe mir ein fixes Schiff, besorge eine tüchtige Mannschaft, und dann fahren wir beide, Hope und ich, wieder in der Welt herum. Das Schifferexamen zu machen habe ich nicht mehr nötig, die Sonne aufnehmen kann ich, Hope ebenso, und noch vieles mehr, was mancher Kapitän nicht kann. Wir werden uns wieder dem ›Amor‹ und der ›Vesta‹ anschließen und denen einmal zeigen, wie ein richtiges Segelschiff bedient werden muß.«

»Mein Freund Sharp hat mir schon von diesem Ihren Lieblingsplan erzählt. Also das Leben, welches Sie jetzt führen, hat für Sie keinen Reiz?«

»Ganz und gar nicht, ich fühle mich als Matrose auf einem Schiffe am wohlsten. Das Meer ist nun einmal meine Heimat geworden. Ich werde schon wehmütig, wenn ich auf den Rhein dort unten blicke.«

»Nun, Herr Baron,« sagte Berger und stand auf, »ich werde also mein möglichstes tun, um Miß Staunton zu finden, und sobald ich ihren Aufenthalt weiß, teile ich Ihnen denselben mit.«

»Tun Sie das und scheuen Sie keine Ausgabe! Eilen Sie, als gälte es Ihre Seligkeit zu retten! Und wissen Sie, was ich einstweilen tun werde? Ich habe meinen Entschluß geändert, ich werde diesen adeligen Leutchen einmal zeigen, daß ein Matrose sich auch in den feinsten Salons zu benehmen weiß; ich werde Besuche empfangen und erwidern, sonst denken sie, ich sei so ein ungelenker Kerl, dem beim Anblick einer Dame gleich das Herz in die Hosen fällt.«

»Der Haushofmeister wird Ihnen mit Winken zur Seite stehen.«

»Bah,« sagte Hannes verächtlich, »den brauche ich nicht. Bücklinge mache ich sowieso nicht, na, und tanzen kann ich wie nur irgend einer. Wenn ich aber mit der Sprache ins Holpern komme, dann fang ick plattdütsch to snacken an, darin bin ick en Düvel.«

Ellen war von dem Mädchen, das sie für ihre Freundin gehalten, den Verfolgern ausgeliefert worden.

Einen verzweifelten Blick warf sie noch auf die Verräterin, dann ließ sie sich willenlos die Hände binden; eine furchtbare Trostlosigkeit hatte sich plötzlich ihres Herzens bemächtigt. Wie ein Schleier fiel es von ihren Augen, ja, eine Ahnung stieg in ihr auf, daß sie Johanna doch vielleicht unrecht getan habe.

Sie wurde nach dem kleinen Wasserfall geführt, wo die anderen acht Mädchen bereits, gleich Ellen, gebunden, mit niedergeschlagener Miene ihrer Kapitänin warteten.

Da entfuhr Ellens Lippen ein Ausruf des Erstaunens, denn der Mann, der jetzt auf sie zutrat, war niemand anders als Mister Anderson, der Detektiv, den sie in Afrika befreit hatten, und der zuerst Johanna anschuldigte.

Er war besser gekleidet als die übrigen Männer, welche sich in Anzug und Benehmen als Seeleute verrieten; auch versuchte er einen höflichen Ton anzuschlagen.

»Es tut mir leid, Miß Petersen,« begann er, »daß ich den mir von Ihnen geleisteten Dienst mit Undank vergelten muß. Gern würde ich Ihnen als Helfer entgegentreten, aber ich bin gezwungen, zu handeln ...«

»Lassen Sie die Entschuldigungen!« unterbrach ihn Ellen heftig. »Ich sehe, Sie sind im Einverständnis mit diesen Piraten und jedenfalls selbst ein solcher. Zu beklagen ist nur, daß ich Sie damals nicht Ihrem Schicksal überlassen habe, wenn Ihre Gefangennahme nicht auch nur eine Komödie war.«

Tannert zuckte die Achseln.

»Ich bitte Sie, fügen Sie sich geduldig in ihre Lage. Es ist das einzige, was ich Ihnen raten kann, weil ich dadurch nicht genötigt werde, Gewalt anzuwenden. Im übrigen ist Ihr und der anderen Damen Schicksal kein so schlimmes, wie Sie glauben. Ihr Leben ist gesichert, und Sie werden sich über nichts zu beklagen haben. Jede Ungehörigkeit, welche sich diese Leute zu schulden kommen lassen, melden Sie mir, und,« Tannert griff an seinen Revolver und sah sich im Kreise der Piraten um, »es wird Ihnen Genugtuung werden.«

»Versuchen Sie nicht, als Ritter aufzutreten,« entgegnete Ellen höhnisch. »Wohl gibt es Wegelagerer zu Land und zu Wasser, denen Ritterlichkeit nicht abzustreiten ist, diese vergelten aber eine gute Tat nicht mit Undank. Sie rechne ich zu der Kategorie ganz gemeiner Räuber.«

Tannert wurde durch diese Worte nicht gereizt.

»So folgen Sie unbedingt meinen Befehlen,« sagte er kalt. »Sie werden jetzt dort zwischen die Hügel geführt und von dieser Dame,« er deutete auf Miß Morgan, »genau nach Waffen untersucht werden. Versuchen Sie keinen Widerstand, und sinnen Sie nicht auf Selbstbefreiung, ein Ruf dieser Dame holt sofort Hilfe herbei, und ich würde mich dann genötigt sehen, Gewalt anzuwenden, was ich aber möglichst vermeiden möchte.«

»Was soll mit uns geschehen?« konnte Ellen sich nicht enthalten, zu fragen.

»Sie kommen wieder an Bord Ihres Schiffes und werden nach einem Orte gebracht, wo Sie ihr ferneres Schicksal erfahren werden,« antwortete Tannert, lüftete etwas den Hut und wandte sich ab.

Die neun Mädchen wurden wirklich in eine kleine Schlucht geführt und dort mit Miß Morgan allein gelassen. Diese hatte bis jetzt kein Wort mit ihren früheren Kameradinnen gesprochen, auch die auf sie gerichteten, teils entsetzten, teils verächtlichen Blicke nicht beachtet, sondern sich mit gleichgültiger Miene mit einem alten, grauhaarigen und einäugigen Burschen unterhalten, dem Seewolf, der Tannerts Auftreten mit mißgünstigen Augen und unter zornigem Brummen beobachtete.

Jetzt wandte sich Ellen zum ersten Male zu ihr.

»Miß Morgan,« sagte sie, »wie soll ich mir Ihr Benehmen erklären?«

Die Gefragte lachte laut und höhnisch auf.

»Sind Sie darüber noch im unklaren?« entgegnete sie. »Ich dächte doch, meine Stellung Ihnen gegenüber läge nun offen zu Tage: in die Falle gelockt habe ich Sie und Ihre Freundinnen, und Sie sind hineingegangen, wie die Maus an den gebratenen Speck. Nun muß ich bitten, Miß Petersen, sich von mir eine Durchsuchung ihrer ganzen Kleidung gefallen zu lassen; doch es wird schnell gehen, ich weiß ja, wo die Vestalinnen ihre Waffen zu verbergen pflegen. Seien Sie froh, daß ich dazu auserkoren bin. Die Männer dort würden mit Freuden eine derartige Untersuchung an Ihnen vornehmen.«

Nach dieser frivolen Rede begann sie, einem der Mädchen nach dem anderen Revolver und Dolch aus der Tasche zu ziehen und außerdem noch durch Betasten des Körpers sich davon zu überzeugen, daß keine anderen Waffen verborgen waren. Sie beachtete dabei weder die wütenden, noch verächtlichen Blicke, noch die Ausdrücke des Abscheus, welche von allen Seiten an das Ohr der Verräterin schlugen. Wurde ihren handgreiflichen Untersuchungen Widerstand entgegengesetzt, so lachte sie stets höhnisch auf, und zwang die gebundenen Mädchen, sich dieselben doch gefallen zu lassen. Mit Spott verschonte sie die Wehrlosen vorläufig noch.

Als sie dem letzten Mädchen die Waffen genommen und beiseite gelegt hatte, lagerte sie sich neben dem aufgestapelten Haufen ins Gras und betrachtete schadenfroh ihre Opfer.

»Nun, meine Damen,« begann sie, nachdem sie sich genügend an diesem Anblicke geweidet hatte. »Sind Sie nicht begierig, zu erfahren, auf welche Weise ich Sie hierhergelockt habe?«

»Sind Sie nicht begierig, zu erfahren, wie ich

Sie hierhergelockt habe?« fragte Miß Morgan.

Keine der Damen antwortete, sie wandten der Sprecherin verächtlich den Rücken, mit Ausnahme von Ellen und Miß Sargent.

Erstere blickte das Mädchen fragend, aber stumm an, letztere mit einem seltsamen Ausdruck im Auge. Miß Morgan kannte dessen Bedeutung. In dem Mädchen kochte es, aber sie brauchte dessen Wut nicht mehr zu fürchten.

»Es war mein Werk,« fuhr Miß Morgan fort, »daß das Wasser in der Nähe dieser Insel ungenießbar wurde, ich habe in der Nacht vorher alle Fässer und Tanks versalzen, mit Wissen dieser Männer hier, welche Sie sehnsüchtig erwarteten.«

»Schlange!« stieß Ellen hervor.

»Ja, zischen Sie nur,« lachte das satanische Mädchen, »es nutzt Ihnen doch nichts. Sie können nicht mehr beißen. Ein Glück für mich war es, daß Sie Miß Lind aussetzten, dieselbe hätte bald meinen Anschlag zuschanden gemacht.«

»Johanna?« fragte Ellen entsetzt.

»Jawohl, Johanna! Sie haben Ihre Klugheit verleugnet, als Sie Ihren Schutzengel von sich stießen.«

»Mein Gott,« stöhnte Ellen auf, »so bestätigt sich meine Ahnung!«

»Ihr Seufzen kommt zu spät,« lachte Miß Morgan wieder, »das arme Mädchen kann froh sein, aus Ihrer Gesellschaft befreit worden zu sein. Aber es war auch die höchste Zeit für mich, daß sie ging, denn sie sah mir zu scharf auf die Finger. Was sagen Sie übrigens zu meinem Briefstil, Miß Petersen? War er dem der englischen Herren nicht vortrefflich nachgeahmt, desgleichen die Handschrift?«

»So waren die Briefe in der Kassette Johannas von Ihnen geschrieben?«

»Natürlich! Johanna war überhaupt ganz unschuldig, ebenso Lord Harrlington. Er hat niemals an mich geschrieben, sondern ich selbst habe mir die Briefe geschickt und sie Ihnen in die Hände gespielt. Ist das nicht köstlich? Der arme Lord, wie er sich grämt, daß Sie ihm zürnen, während er sich gar keiner Schuld bewußt ist.«

Miß Morgan hätte noch lange mit teuflischem Behagen Ellens Herz mit Dolchstößen gemartert, wenn sie nicht unterbrochen worden wäre.

»Sind Sie fertig, Miß Morgan?« ließ sich Tannerts Stimme hinter dem Hügel vernehmen, und Miß Morgan verschwand für einige Minuten.

»Sprechen Sie nicht mehr mit diesem elenden Weibe,« sagte Miß Sargent zu Ellen, »jedes Wort ist verschwendet. Sie ist die teuflischste Kreatur, die mir je vorgekommen ist.«

Ellen antwortete nicht, sie war vollkommen niedergeschmettert von dem, was sie eben erfahren. Und das waren nur Andeutungen, was mochte ihr erst ein offenes Geständnis alles enthüllen!

Miß Morgan kam zurück und mit ihr ein Trupp Piraten.

Die Vestalinnen wurden in die Mitte genommen und nach ihrem Schiffe gebracht.

Die übrigen Piraten waren bereits damit beschäftigt, die Fässer und Tanks zu reinigen und mit Wasser zu füllen, die ›Vesta‹ war also entweiht, Männer, und noch dazu der Auswurf der Menschheit, befanden sich auf ihren Planken.

Von den übrigen Vestalinnen war nichts zu sehen, entweder weilten sie gar nicht an Bord, sondern waren anderswo hingeschleppt worden, oder sie lagen gebunden im Zwischendeck. Doch darüber sollten sie bald von Tannert aufgeklärt werden, welcher den Damen gegenüber überhaupt den Sprecher machte, während sie von seinen Kameraden vollkommen unbelästigt blieben.

Als die neun Mädchen an Deck standen und mit traurigen Blicken dem Treiben der Männer zusahen, trat Tannert zu ihnen.

»Sie sollen während der jetzt vorzunehmenden Reise eine gute Behandlung an Bord der ›Vesta‹ haben, meine Damen,« begann er, »wenn Sie keinen Widerstand versuchen oder Anstalten treffen, die Freiheit wiederzuerlangen, was Ihnen auch nicht gelingen würde. In dem Raume, wo Sie und Ihre Freundinnen untergebracht werden, finden Sie Ihre Koffer mit Kleidern, ziehen Sie Ihre Damenkostüme an, wie es sich schickt«. Ellen wollte ihn heftig unterbrechen, doch beherrschte sie sich.

»Fügen Sie sich in das Unvermeidliche,« fuhr Tannert lächelnd fort. »Wie gesagt, Sie werden über nichts zu klagen haben, weder über Verpflegung, noch über Behandlung, allerdings müssen Sie sich gefallen lassen, daß Sie beobachtet werden, um Ihre eventuellen Pläne rechtzeitig entdecken zu können. Doch soll die Beobachtung soviel als möglich durch Miß Morgan geschehen. Bitte, folgen Sie jetzt mir in den Ihnen zum Aufenthalt angewiesenen Raum.«

»Wollen Sie nicht sagen, was mit uns geschehen soll?« fragte Ellen noch einmal.

»Ich weiß es selbst nicht, nur so viel, daß Sie von einigen Personen verlangt werden, die sich lebhaft für Sie interessieren. Sie können über Ihr Schicksal beruhigt sein.«

»Die englischen Herren!« durchzuckte es Ellens Gehirn, doch gleich verwarf sie diesen Gedanken wieder.

Sie wurden in einen Raum gebracht, der früher als Aufbewahrungsort für Proviant gedient hatte. Jetzt waren die Fässer und Kisten herausgeräumt und dafür Möbel und Betten hineingebracht worden, desgleichen die notwendigsten Garderobenbehälter der Damen. Beim Oeffnen derselben fanden diese, daß man dieselben vorher genau untersucht hatte, wahrscheinlich unter Aufsicht von Miß Morgan, damit keine Waffen in die Hände der Damen kämen.

Ja, selbst die Betten und Möbel hatte man genau untersucht, denn die Vestalinnen waren als energische und kühne Mädchen bekannt, welche sicher auf Befreiung sannen und im Besitze von Waffen das Aeußerste versucht hätten.

Der Seewolf und seine Mannschaft konnten genug davon erzählen.

Aber nicht genug damit, nicht einmal allein sollten die Mädchen bleiben. Aus der Tür wurde eben ein viereckiges Stück herausgesägt, so daß die Damen beständig beobachtet werden konnten, und kaum war die Tür hinter den neun Gefangenen ins Schloß gefallen und der Schlüssel herumgedreht worden, so erscholl schon Miß Morgans Stimme am Guckloch, ihnen zurufend, sie sollten warten, bis die Bewußtlosen aus ihrem Rausche erwacht wären und dann sich von diesen befreien lassen.

Auf den Sofas, Betten und in den tiefen Stühlen lagen nämlich die übrigen Vestalinnen in festem Schlafe, hervorgerufen durch das Narkotikum, welches ihnen Miß Morgan in das Trinkwasser gemischt hatte.

Doch dauerte es nicht lange mehr, so kam eins der Mädchen nach dem anderen zum Bewußtsein, schaute sich erst mit starren Augen um und brach dann in Verwünschungen über die treulose Verräterin aus.

Nachdem sich die Wut gegen jenes Weib, welches dort durch das Guckloch ihnen zusah und höhnische Worte nicht sparte, etwas gelegt hatte, befreiten sie ihre Freundinnen von den Fesseln, indem sie die Knoten mühsam mit den Fingern lösen mußten.

Auf einen Wink Ellens, welche ihre Ruhe wiedergewonnen hatte, zogen sich alle in die entfernteste Ecke des geräumigen Gemaches zurück, damit ihre Unterhaltung nicht von der Beobachterin an der Tür gehört werden konnte, und berieten sich in flüsterndem Ton miteinander.

»Wir sind in die Hände derselben Piraten gefallen,« sagte Ellen, »welche als Schiffbrüchige in der chinesischen See an Bord der ›Vesta‹ kamen, um uns zu fangen, was durch Mister Youngpig vereitelt wurde, ich erkenne die Burschen alle wieder. Es sind auch dieselben, welche uns fortwährend verfolgt haben, der alte grauhaarige, weißäugige Kerl hat mich in Kairo in der Tragbahre fortgebracht und in Konstantinopel rauben wollen, er entführte auch Miß Staunton. Sie sind eben gedungen, uns irgend jemandem auszuliefern, und wenn wir die Sache kaltblütig überlegen und uns keinen Illusionen hingeben wollen, so müssen wir gestehen, daß diesmal ihr Anschlag gelungen ist.«

»Sehr scharfsinnig gesprochen, Miß Petersen,« lachte Miß Morgan an der Tür, »Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, es verhält sich alles wirklich so.«

»Wir müssen noch leiser sprechen,« sagte Ellen, im Gesicht dunkelrot werdend, »kommen Sie noch näher zusammen!«

»Sollten die englischen Herren ...« brachte ein Mädchen zögernd hervor.

»Auf keinen Fall!« flüsterte Miß Murray unwillig. »Wie kann auch nur eine solche Vermutung in Ihnen auftauchen?«

Auch die anderen Vestalinnen verwarfen diesen Gedanken.

»Was mich anbetrifft,« flüsterte Ellen wieder, »so glaube ich bestimmt zu wissen, daß man nach meinem Leben trachtet.«

»Aus welchem Grunde?« fragte Miß Thomson.

»Um in den Besitz meines Vermögens zu kommen.«

»Dann ist anzunehmen, daß dies bei uns allen der Fall ist. Wir sind alle ohne Ausnahme Waisen. Sterben wir, so fällt unser Vermögen an sehr entfernte Verwandte, die wir kaum kennen, und die kein Anrecht auf unser Vermögen haben. Ich zum Beispiel habe in meinem Testament ihnen wohl eine Summe ausgesetzt, den Hauptteil aber, wenn ich, ohne verheiratet zu sein, sterben sollte, zur Errichtung eines Erziehungshauses für Seemannswaisen bestimmt.«

So sprach Miß Thomson, und fast alle Damen stimmten ihr bei und bemerkten, daß sie ähnlich gehandelt hätten. Sie waren auf der richtigen Spur, wenn sie glaubten, ihre Gefangennahme wäre von Verwandten ausgegangen, welche nach ihrem Vermögen Sehnsucht hatten.

»Um dieses zu erlangen, müßten wir aber getötet werden,« sagte Miß Sargent. »Ich bin jedoch fest überzeugt, daß dies nicht unser Los ist.«

»Warum nicht?«

»Weil niemand wagt, in unsere Nähe zu kommen.«

»Sprechen Sie deutlicher! Wir verstehen Sie nicht,« sagte Ellen.

»Angenommen, jenes Weib dort würde in dieses Gemach treten,« erklärte Miß Sargent ruhig, »so könnte ich doch schwören, daß sie es lebendig nicht wieder verläßt, wenn ich nicht durch Gewalt davon abgehalten werde, meine Hände um ihren Hals zu legen und sie so lange zu würgen, bis sie den letzten Atemzug getan hat. Dasselbe würde ich wahrscheinlich mit dem ersten Piraten machen, der dieses Gemach beträte. Da nun aber niemand hereinkommt, so fürchten sie uns wahrscheinlich und wagen nicht, vor uns zu erscheinen, weil sie sonst Gewalt anwenden, und, um ihr Leben zu sichern, vielleicht sogar mit den Waffen in der Hand uns gegenübertreten müßten.«

»Es liegt etwas Wahres in dieser Annahme,« entgegnete Ellen nachdenkend. »Ja, wahrhaftig, sie wollen unser Leben schonen, sonst würden sie uns ganz anders behandeln. Aber warum? Jedenfalls müssen sie uns erst irgendwo abliefern, wo wir vielleicht gezwungen werden sollen, Unterschriften oder etwas Aehnliches auszustellen. Nun, meine Damen, ich brauche Ihnen wohl nicht erst Mut einzusprechen, daß Sie keine derartigen Bedingungen eingehen, und wenn Sie zu Tode gemartert werden sollten! Denn sofort, wenn die Schurken in den Besitz dessen gelangt sind, was sie von uns haben wollen, sind wir erst recht verloren; so lange wir ihnen aber nicht willfährig sind, ist noch Hoffnung vorhanden, daß wir dem Leben erhalten bleiben und auf Rettung sinnen können. Daher, meine Damen, keine unnötigen Weigerungen und Widersetzlichkeiten! Wir müssen vorläufig gute Miene zum bösen Spiele machen, dabei aber nichts außer acht lassen, was uns Hilfe bringen könnte. Nur so können wir hoffen, den Piraten abermals zu entgehen.«

Es wurde noch lange unter den Gefangenen hin- und herberaten, was ihr Los sein könne und wie es abzuwenden möglich sei, ferner wurde ausgemacht, die Piraten und besonders jenes Weib, welches von allem Anfang an ihre Feindin gewesen und im Einverständnis mit ihren Verfolgern gearbeitet hatte, völlig zu ignorieren, bis Miß Morgan die Mädchen abermals aufforderte, ihre Matrosen-Kostüme abzulegen und Damenkleider anzuziehen.

Eingedenk der Ermahnung Ellens führten die Mädchen den gegebenen Befehl sofort aus — sie zogen sich um.

Dann rief ihnen Miß Morgan weiter zu, sie sollten sich jetzt ruhig an dem Platze verhalten, wo sie eben ständen, sonst würde ihnen kein Essen verabreicht werden, und gleich darauf wurde die Tür halb geöffnet, einige Schüsseln mit Essen hereingeschoben und der Raum schleunigst wieder verschlossen. Man sah deutlich, daß die Mädchen gefürchtet wurden und daß die Piraten zugleich von höherer Stelle den Befehl bekommen hatten, sie in Ruhe zu lassen und jeden Gewaltakt zu vermeiden. Für ihre Sicherheit war wahrscheinlich Mister Anderson, jener angebliche Detektiv verantwortlich.

Obgleich die Damen wenig Hunger verspürten, folgten sie doch schließlich dem guten Beispiele Ellens und langten tapfer von den wohlbereiteten Gerichten zu, indem sie einsahen, daß durch Zurückweisung der Nahrung ihre traurige Lage noch hoffnungsloser werden mußte.

Das Hin- und Herwandern von Schritten an Deck dauerte noch bis tief in die Nacht fort, die Piraten füllten anscheinend sämtliche Tanks und Fässer ohne Ausnahme, und noch in derselben Nacht wurden die Anker gelichtet. Die ›Vesta‹ stach in See.

Die Vestalinnen hatten unterdes jenes Schiff gesehen, mittels dessen die Piraten auf der Insel gelandet waren, eine Bark, die gegen Nachmittag die ›Vesta‹ passierte und gegen Norden kreuzte. Es mochten nur zehn Matrosen an Deck stehen, um die Takelage bedienen zu können, während die auf der ›Vesta‹ Befindlichen wohl auf dreißig zu schätzen waren.

Die ›Vesta‹ fing an, auf der See zu schlingern, aber die Mädchen wußten nicht, wohin der Kurs ging, denn das Auge entdeckte durch das Fenster an dem bewölkten Himmel keine Sterne, die natürlichen Wegweiser des Seemanns.

An Deck wurde die ganze Nacht gearbeitet. Fortwährend erschallten spanische Kommandos, Fluchen und Schwören, Hin- und Herlaufen, und schwere Gegenstände fielen heftig auf. Als die niedergeschlagenen Mädchen gegen Morgen in einen unruhigen Schlummer verfielen, hörten sie noch im Traum dieses Hasten und Arbeiten, und als sie bei hoher Sonne erwachten, hatte es auch noch nicht nachgelassen.

An dem Schiffe wurde gezimmert, so viel hatten die Gefangenen herausbekommen. Was aber hätte an der ›Vesta‹, diesem prachtvollen, immer in gutem Stande erhaltenen Schiffe, repariert werden sollen?

Der Tag verging ohne besonderes Vorkommnis. Die Damen wurden gut verpflegt und bis auf einen Beobachter an der Tür völlig in Ruhe gelassen. Diesen Posten nahm meistenteils Miß Morgan ein, nur selten und für kurze Zeit erschien ein bärtiges Gesicht an der Oeffnung.

In der Stimmung der Mädchen war unterdes ein bedeutender Umschlag erfolgt. Die Niedergeschlagenheit war geschwunden. Es wurde noch einmal ernst erwogen, was ihr Los sein könne, und nach der Ansicht der meisten bestand es in Sklaverei. Einige der Mädchen entwickelten sogar wieder Humor. Eine erklärte, einmal in die Sklaverei zu kommen, wäre ihr gar nicht so unangenehm, denn erstens hätte man dann eine herrliche Gelegenheit zu einer kühnen Flucht, und zweitens könne man nach Gelingen derselben etwas erzählen, was sonst nur in Romanen zu lesen sei. Dieses Beispiel von guter Laune steckte an, es wurde bloß noch von Abenteuern gesprochen, die einer Sklavin, und noch dazu einer schönen Weißen, warteten, und die Folge war, daß die Spannung, welche zwischen den Vestalinnen seit der Aussetzung Johannas geherrscht hatte, vollkommen schwand, neue Freundschaft entstand, und von neuem das Gelübde wiederholt wurde, in Leben und Tod treu zusammenzuhalten.

Die Nacht brach wieder an, und die Mädchen genossen diesmal einen tiefen Schlaf, nach dem sie gestärkt und erquickt an Körper und Seele erwachten.

»Land,« sagte Ellen und deutete auf eine felsige Insel in der Ferne, »und wir segeln auf dasselbe zu.«

»Wissen Sie, zu welcher Gruppe diese Insel gehört?« fragte ein Mädchen.

»Ich sehe nur diese einzige Insel,« entgegnete Ellen, »und es scheint mir, als sei sie eines jener Felseneilande, welche, Spiele der Natur, mitten im Ozean einsam daliegen, wahrscheinlich durch vulkanische Eruptionen des Meeresgrundes entstanden. Ich wage aber nicht einmal anzudeuten, wo wir uns befinden.«

Das Eiland, auf welches die ›Vesta‹ zusegelte, erhob sich mit hohen Felsen aus dem Wasser, ohne irgend eine langsam ansteigende Küste zu zeigen. Man trifft im Meere oftmals auf solche sich jäh erhebende Inseln.

»Was mögen die Piraten auf dieser Insel wohl zu suchen haben?« äußerte ein Mädchen fragend. »Dieselbe scheint völlig unbewohnt, ja, sie sieht aus, als könne man nicht auf sie gelangen, denn die Felsen verwehren den Zutritt. Man müßte denn mit Leitern und Tauen sich den Eingang erzwingen.«

»Jener Anderson sagte, wir sollten an einen sicheren Ort gebracht werden,« meinte Ellen. »Könnte dieser jene Insel sein? Es wird schon irgendwo ein Zugang existieren.«

Die ›Vesta‹ hatte sich der Insel so weit genähert, daß man die zerklüfteten Felsen und die in den Höhlen wütende Brandung erkennen konnte. Die Piraten fuhren um das Eiland herum, ohne daß ein Platz zu sehen war, von welchem ein Besteigen der Insel möglich gewesen wäre. Zuletzt aber entdeckten die Mädchen doch eine wie von vulkanischer Kraft erzeugte Bresche in dem Felsen, und auf diese hielt die ›Vesta‹ zu.

»Wir sollen also doch hier gelandet werden!« rief Ellen. »Nun denn, meine Damen, so werden wir Robinson spielen müssen!«

»Das wäre das Schlimmste noch nicht,« entgegnete ein Mädchen. »Aber dem äußeren Aussehen nach ist die Insel nichts weiter als ein Felsenriff, die Bresche in dem Gestein eröffnet dem Blick ein völlig kahles Plateau ohne jede Vegetation.«

»Und doch kommen wir darauf! Hören Sie, die Boote werden ins Wasser gelassen!«

Da wurde die Tür geöffnet, und zum ersten Mal betrat ein Mann den Raum — es war Tannert. Er hatte sich davon überzeugt, daß die verwegenen Vestalinnen nicht gewillt waren, einen Befreiungsversuch zu unternehmen, vorläufig wenigstens nicht, und so hielt er sich für sicher.

»Meine Damen,« begann er höflich, »ich bin damit beauftragt, Sie auf dieser Insel, welche Sie durch das Fenster sehen können, auszusetzen. Ich bitte Sie dringend, nichts zu unternehmen, was einem Fluchtversuch oder einer Verteidigung ähnlich sieht, sonst wäre ich genötigt, Gewalt anwenden zu lassen.«

»Wir sollen auf dieser verlassenen Insel ausgesetzt werden?«, rief Ellen entrüstet. »Das gleicht einem Morde!«

»Sie irren, die Insel ist zwar unbewohnt und besteht nur aus Felsen, aber es sind bereits alle Vorkehrungen zu Ihrem Lebensunterhalt getroffen worden. Sie werden Zelte, Wasser, Lebensmittel, Bücher und so weiter drüben vorfinden. Nichts ist unterlassen, um Ihnen den unfreiwilligen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Ich bitte Sie also nochmals, bei der Ueberfahrt keinen Widerstand zu leisten. Je ruhiger Sie sich verhalten, desto schneller sind Sie wieder sich selbst überlassen und von der Gegenwart der Piraten befreit.«

»Und wer ordnet dies alles an?« fragte Ellen mit klopfendem Herzen.

»Das kann ich Ihnen nicht sagen, einfach darum, weil ich es selbst nicht weiß,« entgegnete Tannert lächelnd, welcher immer bemüht war, sich in ein möglichst gutes Licht zu setzen.

Die Damen hatten natürlich keine Ahnung davon, welch strengen Befehl Tannert unter dem Siegel des Meisters empfangen hatte, die Damen mit ausgesuchtester Höflichkeit zu behandeln und alles zu vermeiden, wodurch die Mädchen zum Widerstand gereizt werden konnten, so daß man sie mit Gewalt zum Gehorsam zwingen müßte. Furchtbare Drohungen schlossen den Brief, wenn den Damen auch nur ein Haar gekrümmt würde, wenn man ihnen auch nur mit einem Worte zu nahe träte, und wäre Miß Morgan darin nicht vergessen worden, so hätte auch diese die einstigen Freundinnen ganz anders behandeln müssen.

Tannert zitterte bei dem Gedanken, daß die Mädchen sich nicht fügen würden, denn, mußte er zur Schonung seines eigenen Lebens den Damen Schaden zufügen, so war sein Kopf verloren.

Aber glücklicherweise versicherte ihm Ellen aufrichtig, sie würden nicht widerstreben, jene Insel zu betreten, nur sollte er möglichst schnell machen und ihnen dann noch eine Unterredung gönnen.

Tannert bat darauf, daß je vier Damen zugleich den Raum verließen.

Ellen befand sich unter den ersten der vier Mädchen, welche das Deck betraten.

Ach, wie hatte sich die ›Vesta‹ verändert! Ihre früheren Besitzer konnten sie kaum noch erkennen, zugleich aber konnte Ellen nicht die Bewunderung verhehlen, mit welcher Geschicklichkeit die Piraten das Aussehen eines Schiffes zu verwandeln verstanden.

Das einst völlig weiße Schiff war gelb angestrichen worden, das Deck dunkel gebeizt, der Schiffsrumpf aber war, wie sie vom Boote aus bemerkten, mit einer schwarzen Farbe versehen worden.

Selbst die Masten und Raaen hatten den gelben Anstrich erhalten.

Das waren aber nur Aeußerlichkeiten, denn das Schiff selbst hatte eine andere Form erhalten.

Es waren nicht mehr an jedem Mast sechs Raaen angebracht, sondern deren nur fünf, die obersten fehlten; die Masten waren gekürzt worden. Das Häuschen am Ruder hatte einem anderen Platz machen müssen. Die Kombüse war nicht mehr zu erkennen, der Klüverbaum war kürzer geworden, und das Heck hatte einen Aufbau erhalten, daß das ganze Aussehen der ›Vesta‹ total verändert wurde. Die Mädchen selbst konnten ihr eigenes Schiff nicht wiedererkennen. Sie hätten geglaubt, sich auf einem anderen zu befinden, wenn sie nicht wußten, daß sie die ›Vesta‹ gar nicht verlassen hatten.

Der Seewolf weidete sich am Erstaunen der Mädchen, das seine Kunstfertigkeit bezeugte. Er stand vor der Front von zwanzig Matrosen, welche so postiert waren, daß die vier Damen auf dem Wege nach dem Fallreep zwischen zwei Reihen hindurch mußten. Bei dem geringsten Zeichen zur Widersetzlichkeit wären sie sofort überwältigt worden.

Die Damen stiegen in das Boot, in dem sich außer acht Matrosen Tannert befand. Es stieß ab und erreichte nach wenigen Ruderschlägen die Bresche zwischen den Felsen, dem einzigen Zugang zu dem Inneren der Insel.

Die Damen stiegen gelassen aus.

»Nehmen Sie Besitz von der Insel und Ihrem Eigentum,« rief ihnen Tannert beim Abstoßen des Bootes zu, »dies jungfräuliche Eiland gehört Ihnen.«

Die vier Mädchen befolgten seinen Rat. Wohl zwanzig Meter mußten sie durch die schmale Felsspalte gehen, dann tat sich vor ihren Augen ein weites Plateau auf, welches völlig nackt war, wenigstens seiner Natur nach, jetzt aber standen in weitem Kreise fünfundzwanzig Zelte herum, in denen die Mädchen ihre eigenen wiedererkannten.

»Es sind schon vorher Vorbereitungen getroffen worden, uns zu empfangen,« rief Ellen erstaunt. »Das hat wahrscheinlich jenes Schiff getan, welches schon vorher an uns vorbeigefahren ist.«

Sie eilten von Zelt zu Zelt und fanden die Aussagen des Mister Anderson bestätigt. Ein jedes enthielt die vollständige Garderobe jeder einzelnen Dame, alles, was sie auf der ›Vesta‹ zu ihrer Toilette gebraucht hatten, nichts war vergessen worden, aber nicht nur dies, sondern auch die gesamte Bibliothek war vorhanden, in den einzelnen Zelten verteilt. Selbst das Klavier hatte man ausgeladen und in einer geräumigen Höhle aufgestellt, deren in den Felswänden noch unzählige vorhanden waren.

Als die Damen einzeln dieselben besichtigten, fanden sie diese zu ihrem grenzenlosen Erstaunen mit fast allen Möbeln ausgestattet, die sich auf der ›Vesta‹ befunden hatten, selbst Geschmack war entwickelt worden. Eine jede Höhle zeigte eine andere Einrichtung; unter den Piraten mußte es einen Mann mit künstlerischem Blick geben. Vor den Eingängen zu den Höhlen waren Portieren in schönem Faltenwurf angebracht und die Wände, ebenso wie der trockene Boden mit Teppichen belegt.

Der Befehl des Meisters in Verbindung mit seinen furchtbaren Drohungen mußte diese Leute zu einer fabelhaften Schnelligkeit anspornen.

»Das ist ja wirklich reizend,« rief ein Mädchen förmlich entzückt, »das ist ja fast so ein Eiland, wie es sich einige Damen gewünscht haben, um darauf ihr Leben zu beschließen, wenn es auch keine paradiesische Schönheiten aufzuweisen hat.«

Es kamen nach und nach immer mehr Damen an, und alle waren anfangs sprachlos vor Staunen.

Sie untersuchten eine Höhle nach der anderen, und immer fanden sie alles, was sie auf Jahre hinaus zum Leben nötig hatten. Fässer mit Trinkwasser, gesalzenes Fleisch, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, eine Unmenge von Büchsen und Konserven, ferner einen ungeheuren Vorrat von kleingespaltenem Holz und Kohlen.

Bald aber bemerkten die Mädchen, daß der Anführer der Piraten, Tannert, bei Auswahl aller dieser Gegenstände eine ganz besondere Vorsicht hatte walten lassen; soviel sie unter den Vorräten auch suchten, außer Löffeln, kleinen Gabeln und Tischmessern fanden sie nichts, was einer Waffe geglichen hätte, nicht einmal eine Axt wurde vorgefunden, und zum Oeffnen der Fässer waren nur ein Meißel und ein Holzhammer vorhanden.

Alle zweiundzwanzig Mädchen waren an Land gebracht worden, und zu ihrer Verwunderung wurden auch noch die dreizehn befreiten Sklavinnen gelandet.

Mit dem letzten Boote begab sich auch Tannert ans Land und trat unbefangen unter die Vestalinnen, während die Matrosen in der Felsspalte beschäftigt waren, aber da diese eine starke Krümmung machte, von den Mädchen nicht bemerkt werden konnten.

»Haben Sie Ihre Vorräte untersucht, und haben Sie sonst noch einen Wunsch?« fragte Tannert.

»Wir möchten erfahren, wem wir diese Vorsorglichkeit zu danken haben,« entgegnete Ellen, »und wer es ist, der uns hat fangen lassen, um uns hier auszusetzen. Die Insel gleicht einem Gefängnis. Wir können sie nicht verlassen, wenn Sie wegfahren, also beraubt man uns der Freiheit. Von wem geht dies aus und was wird dabei bezweckt?«

»Ich darf Ihnen diese Fragen nicht beantworten und kann es auch nicht; es hat keinen Zweck, wenn Sie weiter fragen. Aber ich versichere Ihnen, meine Damen, bald werden Sie alles erfahren. So viel haben Sie wohl schon gesehen, daß man Ihnen wohl will, und sollten Ihnen diese Vorräte ausgehen, so werden dieselben erneuert werden. Not brauchen Sie also niemals zu leiden. Vertreiben Sie sich die Zeit, so gut Sie können, ich bin der festen Ueberzeugung, daß sich jemand von Zeit zu Zeit nach ihrem Ergehen erkundigen wird, dem sie eventuelle Wünsche mitteilen können. Und nun lassen Sie es sich gut gehen, meine Damen, ich glaube, Sie können meinem Betragen Ihnen gegenüber nur das beste Zeugnis ausstellen.«

Schnell wandte sich Tannert um und war im nächsten Augenblick in der Felsspalte verschwunden, ehe er noch von einem der Mädchen zurückgehalten werden konnte.

Erstaunt sahen sich diese an.

»Was soll man davon denken?« rief endlich Ellen. »Sollen wir denn hier, abgeschlossen von aller Welt, für immer gefangengehalten werden? Wir wollen schnell noch einmal nach der Küste eilen und sehen, was aus der ›Vesta‹ wird, und ob sie abgesegelt.«

Sie gingen nach der Spalte, Ellen voran.

Da prallte diese entsetzt zurück.

»Wir werden eingemauert,« rief sie erschrocken.

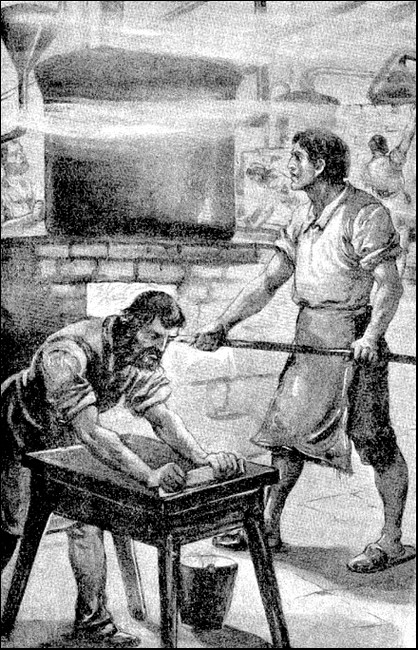

Die Piraten hatten, während die Damen mit der Besichtigung der Vorräte beschäftigt gewesen waren, in die Boote eine Menge Steine geworfen, ausgeladen und zu einer sechs Meter hohen Mauer aufgetürmt, welche sich am Wasserrand erhob. Wie stark sie war, konnten die Damen nicht berechnen, aber jedenfalls stark genug, um ein Durchbrechen mittels der schwachen, zurückgelassenen Messer nicht zu gestatten.

Auf dieser Mauer, welche noch immer wuchs, standen einige Matrosen und gossen aus Eimern, welche ihnen von unten zugereicht wurden, dünnflüssigen Zement über das Steingefüge. Die Masse drang in die Fugen und stellte so eine feste Verbindung her. Die unteren Schichten waren schon erstarrt und fest.

Die Matrosen gossen dünnflüssigen Zement über das Steingefüge.

»Warum mauert man uns hier auch noch ein?« rief Ellen den Matrosen zu.

Diese antworteten nicht. Sie gossen die letzten Eimer Zement in die Fugen der Mauer und verschwanden auf der anderen Seite. Die Mädchen hörten, wie sie in das Boot sprangen, wie die Riemen auf die Bordwand fielen und ins Wasser klatschten. Ein Kommandoruf erscholl, und das Boot setzte vom Ufer ab.

Ellen rannte mit Wucht gegen die Steinmauer, als wollte sie dieselbe niederreißen, aber sie spottete aller Anstrengungen, auch der vereinigten Kräfte der Mädchen. Dieselben waren gefangen, denn die natürlichen Felswände rings um das Plateau erhoben sich senkrecht. An ein Ersteigen derselben war nicht zu denken, selbst wenn sie Stricke und Hacken gehabt hätten, und die künstliche Mauer mit ihrer Zementverbindung bot ein weiteres unübersteigliches Hindernis.

Noch standen die Mädchen da, selbst wie versteinert auf dieser steinernen Insel, noch konnten sie ihr Schicksal nicht fassen, als über der Mauer die äußersten Spitzen von Masten erschienen. Sie gehörten der ›Vesta‹, welche die Anker gelichtet hatte und sich von der Insel entfernte.

Da brach bei einigen Mädchen eine Art von Verzweiflung aus. Sie stürzten stöhnend zu Boden. Ein unnennbares Gefühl von Verlassenheit war über sie gekommen.

»Mut, meine Freundinnen,« rief da Ellen, »wir wollen uns nicht der Verzweiflung hingeben! Es ist besser, die Piraten verlassen uns, als daß wir uns in ihren Händen befinden. Die Zeit wird uns schon zeigen, wem wir dies alles zuzuschreiben haben. Ich erwarte ganz sicher einen Besuch von ihm.«

Kap Horn! Schrecklicher Name für einen Seemann. Es gibt wohl schwerlich einen Menschen, der sein Gewerbe auf dem Meere betreibt, der beim Klange dieses Namens nicht an den Verlust eines teuren Kameraden denkt.

Es ist, als ob auf der Südspitze Amerikas ein Fluch läge, als ob dieser Weltteil nicht wolle, daß er umsegelt werde, denn zahllos sind die Schiffe, welche bei dem Versuch, um die Landspitze zu kommen, zu Grunde gegangen sind, und nicht immer ist die Mannschaft gerettet worden.

Nicht allein der dort fast immer hausende Sturm, verbunden mit schneidender Kälte und Schneegestöber, undurchdringlicher als Nebel, ist an der Dezimierung der Schiffe schuld; gerade hier treten meist Unfälle ein, welche sonst nur selten den Schiffen drohen. Diese sind: Explosion von feuergefährlicher Ladung, Selbstentzündung von Kohlen, Umsturz des Ballastes, wodurch das Schiff kentert u. s. w.

Gerade letzteres ereignet sich bei Kap Horn häufig.

Die Westküste von Südamerika versorgt fast die ganze Welt mit Salpeter; ungezählte Schiffe nehmen dort denselben als trockene, pulverige Masse ein, und zwar so, daß er einfach in den Kielraum bis an das Deck hinauf aufgeschichtet wird. Man stampft den Salpeter nicht zusammen, sondern er bleibt eben liegen, wie er fällt. Es entsteht dadurch eine Ladung, welche unten das ganze Schiff ausfüllt, oben aber in einem Kamme spitz zuläuft. Der trockene Salpeter zieht Wasser an, wird aber dadurch nicht weich, sondern im Gegenteil ganz hart, und bildet eine feste Kruste.

Bricht der Kamm der Masse während der Fahrt ab und stürzt an der Seite herab, so muß das Schiff unwiderruflich kentern, so beträchtlich wird das Gleichgewicht gestört. Doch dieses kommt natürlich sehr selten vor, sonst würde man den Salpeter sorgfältiger laden, etwa in Säcken und diese gleichmäßig verstauen. Passiert es aber doch, dann ist fast immer die Nähe von Kap Horn als Unglücksstätte ausgewählt.

Nirgends in der Welt wüten so heftige Stürme, wie dort, und nirgends findet man einen so heftigen und ungleichmäßigen, oft von allen Seiten zugleich kommenden Seegang, wie dort. —

Wieder einmal hatte ein furchtbarer Sturm das Meer bis in die Tiefe aufgewühlt, und zum zweiten Male dampfte der ›Amor‹ mit geknickter Takelage, wie ein flügellahmer Vogel anzusehen, seinen Weg nach Norden hinauf.

Gestern hatte er noch stolz die Landspitze umsegelt; der Morgen, der ihn dem Norden und Guanosaca zuführen sollte, fand ihn als ein halbwrackes Fahrzeug — Kap Horn hatte der Brigg einen Denkzettel mitgegeben.

Erschöpft standen die Herren an Deck, die Hände von allzuschwerer Arbeit blutend, einige mit Binden um den Kopf, denn die herabfallende Takelage, Stücke von Raaen, Segel und Stricke hatten manchen der Herren verletzt, aber kein Menschenleben war zu beklagen, die Verwundungen waren unbedeutend, und so war auch die Stimmung keine niedergedrückte.

Das ist einmal das Los, welches jedem droht, der sich auf die See wagt; so lange man noch mit ungebrochenen Gliedern aus dem Sturm hervorgeht, hat alles andere nichts zu bedeuten.

Das einzige, was die Engländer bedrückte, war die Unkenntnis über das Schicksal der ›Vesta‹. Sie hatten das Vollschiff nun schon seit zwei Wochen nicht gesehen, aber es war doch anzunehmen, daß es sich auch in diesen Breiten befand, also auch in die Regionen des Sturmes gekommen war, und als Segelschiff mit ungeheuer hoher Takelage, im Vergleiche zu der die des ›Amor‹ verschwand, mußte es ungleich härter mitgenommen worden sein, als dieser.

Gar manchem Segler begegnete der ›Amor‹ am Tage nach dem Sturm, aber ach, wie sahen alle die stolzen Schiffe ohne Ausnahme aus!

Die Masten waren bis zum Rumpf gekürzt. Einige hatten überhaupt keine Raaen mehr. Notsegel waren aufgezogen, und oft glich das Deck einem glatten Tanzboden, kein Haus, kein Boller, kein Steuerrad mehr darauf, alles von der See abgewaschen, das Ruder mußte mühsam mit Stricken regiert werden, und nur zu oft bekamen die Engländer fernerhin Schiffe in Sicht, deren Mannschaft an den Pumpen standen und hastig die Räder drehten, um das Schiff wenigstens so lange über Wasser zu halten, bis der nächste Hafen erreicht worden war.

Aber die Engländer warteten vergebens darauf, von so einer hilfsbedürftigen Mannschaft um Aufnahme gebeten zu werden. Ein Kapitän gibt nicht so schnell sein Schiff und die wertvolle Ladung auf, besonders nicht hier, in der Nähe der Küste, und das Schleppen durch einen Dampfer kostet immer schweres Geld.

Langsam wie die Schnecken krochen die beschädigten Schiffe der Küste entlang, dem nächsten Hafen zustrebend, und immer bereit, wenn das Wasser im Kielraum zu sehr steigen sollte, so daß ein Sinken des Schiffes, nicht mehr zu umgehen war, auf Grund zu laufen.

»Was wird das Los der ›Vesta‹ sein?« dachte mancher der Engländer seufzend. »Werden die Mädchen den Sturm glücklich überstanden haben, und wenn von ihnen doch eine den Elementen zum Opfer gefallen sein sollte, welche wird es sein?«

Wieder kam dem ›Amor‹ ein Schiff entgegen, ein holländischer Segler. Daß es ein solcher war, konnte man an keiner Flagge sehen, denn die Fahnenstange war abgebrochen, aber einmal verrieten die Bauart, die eigentümliche Form des Rumpfes und mehr noch als dieses die Konstruktion der Pumpen, die Herkunft des Schiffes. Die Holländer haben nämlich an ihren Pumpen stets eine Windmühle angebracht, welche das Umdrehen des Rades besorgt und somit das Wasser auspumpt, ohne daß Mannschaft dazu nötig wird. Auch die skandinavischen Schiffe haben oft dieselbe Einrichtung, die holländischen aber durchweg, und es ist sonderbar, daß die Schiffe anderer Nationen diese sinnreiche Einrichtung nicht ebenfalls anwenden.

Es ist zu bemerken, daß die hölzernen Schiffe allesamt immer etwas lecken, weshalb man jede Woche mindestens eine Stunde pumpen muß — eine dem Matrosen sehr lästige Arbeit, die er manchmal verflucht. Bei hohem Seegang leckt das Schiff mehr, als bei ruhigem Wetter, nach einem Sturme am allermeisten, ohne daß es gerade undicht geworden zu sein braucht. Nach und nach schließen sich meist die entstandenen Fugen wieder, tun sie es nicht, dann erst sagt man, das Schiff habe ein ›Leck‹.

Die holländische Bark war vom Sturme etwas mehr verschont geblieben, als andere Schiffe. Ihr Vormast stand noch. Keine Raa fehlte. Nur der Besanmast, der hinterste, war etwas gekürzt, und der mittelste Mast, der Großmast, war abgebrochen, vielleicht von der Mannschaft selbst gekappt worden, um dadurch das Schiff retten zu können.

Im Fallen hatte er die eine Seite der Bordwand zerschmettert, sonst war das Schiff unbeschädigt und vollkommen segel- und manövrierfähig.

Es lief mit dem Winde, gegen welchen der ›Amor‹ anzudampfen hatte.

»Er heißt am Vormast Flaggen,« rief Lord Harrlington, »er will uns ein Signal geben.«

Das Signalbuch ward aus dem Kartenhaus geholt und die Verstandenflagge auf dem ›Amor‹ hochgezogen, das Zeichen, daß man bereit sei, das Signal abzulesen.

Auf dem Holländer flatterten eine Reihe von Wimpeln in der Luft.

»Kommt in Rufweite, es fehlen uns Flaggen!« las Harrlington ab.

»Der Holländer ist nicht mehr im Besitz aller Flaggen,« erklärte Harrlington, »der Sturm wird ihm die betreffende Kiste geraubt haben. Er will uns aber eine Mitteilung machen; wir müssen also an ihn heranfahren.«

Er gab die geeigneten Befehle. Der ›Amor‹ änderte etwas den Kurs und dampfte auf die Bark zu. Zu weit durfte er sich dem Schiffe nicht nähern, denn der Seegang war noch immer sehr hoch, aber eine deutliche Verständigung mittelst des Sprachrohrs doch möglich, als der ›Amor‹ querab von dem Holländer lag, Gegendampf gab und rückwärts fuhr, mit der Bark gleiche Fahrt haltend.

Der Kapitän stand auf der arg beschädigten Kommandobrücke, das Sprachrohr in der Hand; die Matrosen waren an Deck mit Reparaturen beschäftigt, nähten Segel, und einige unterstützten auch noch die selbsttätige Pumpe. Die Bark mußte also stark lecken.

»Was für ein Dampfer ist das?« drang es in jenem eigentümlichen, durch Luftschwingungen erzeugten Tone aus dem Sprachrohr zu Lord Harrlington herüber.

»Der ›Amor‹, Lustfahrzeug des englischen Yachtklubs ›Neptun‹, Insel Wight,« erwiderte Harrlington.

Der Kapitän lüftete die Mütze, eine Frage nach dem Führer dieser Brigg war nicht nötig. Derartige Lustfahrzeuge haben keinen Kapitän von Profession, der befähigteste Mitbesitzer des Schiffes wird als solcher gewählt — das war ihm wohlbekannt.

»Bark ›Marie‹, Amsterdam, Kapitän Niedenbrock,« stellte der Kapitän sein Schiff und sich selbst vor. »Wir kommen von Sant Blas mit Holz. Heute morgen 6 Uhr 15 Minuten sahen wir in der Morgendämmerung westlich von uns Raketen aufsteigen und hörten das Nebelhorn heulen. Der Sturm hatte nachgelassen, aber es war neblig und der Seegang hoch; ich versuchte nach dem hilfsbedürftigen Schiffe zu kreuzen, konnte aber bei dem Nordwinde nicht aufkommen. Nach einer Stunde gab ich den Versuch auf. Der ›Amor‹ ist das erste Schiff, dem ich begegne. Kapitän, ich bitte Euch, dampft nach der Stelle, welche ich Euch jetzt so genau als möglich angeben werde.«

Harrlington griff nach Papier und Bleistift und erklärte sich bereit, das Schiff aufsuchen zu wollen.

»Ich konnte den Ort nicht genau bestimmen,« fuhr der Kapitän durch das Sprachrohr fort, »kann Euch also nur meine Fahrt angeben. Paßt auf: Zehn Minuten nach 7 Uhr nahm ich die Fahrt nach Süden wieder auf und steuerte direkt südlich, aller Viertelstunden loggend. Die ›Marie‹ fuhr erst 9 Knoten, dann, 10, 10, 9, 8, 8 und jetzt wieder 9 Knoten. Was ist die genaue Uhrzeit jetzt?«

»Zwei Minuten vor neun Uhr,« antwortete Harrlington.

»Stimmt mit meiner Uhr,« erscholl es wieder vom Holländer herüber, »rechnet aber nicht 14 Knoten, sondern 15. Nach Osten sind wir einen Viertelstrich abgetrieben. Genügt das, um den Ort ungefähr finden zu können?«

»Es genügt, danke Euch, Kapitän! Wohin fahrt Ihr, damit ich Euch Nachricht geben kann, ob mir die Rettung geglückt ist?« rief Harrlington.

»Wir laufen den Hafen von Adelaide an und gehen dort in Dock. Bitte, benachrichtigt mich!«

»Braucht Ihr Hilfe?«

»Nein, die ›Marie‹ hat Holz geladen, sie kann nicht sinken. Beeilt Euch! Wie ist Euer Name?«

»Lord Harrlington, England.«

»Dann Gott befohlen, möge er Euch vergelten, daß Ihr meinen Kameraden beistehen wollt!«

Noch einmal grüßte der Kapitän mit der Hand, die englischen Herren schwenkten die Mützen, dann stoppte die rückwärts arbeitende Schraube des ›Amor‹, und schon nach einigen Minuten hatte die Brigg das holländische Schiff hinter sich gelassen.

»Loggen«, kommandierte Harrlington, den Apparat mit welchem man die Schnelligkeit eines fahrenden Schiffes mißt, hinten am Heck befestigend und als Kurs Norden mit einer kleinen Abweichung nach Westen angebend.

Die Logg-Vorrichtung besteht aus einer Leine, einer Rolle, einem Brettchen und einer sogenannten Sanduhr. Die Leine ist durch eingeschlagene Knoten geteilt, und je ein Teil bezeichnet eine Meile oder, wie der Seemann sagt, einen Knoten. Vorn ist ein Brettchen befestigt, welches unten mit Blei beschwert ist, so daß es, wenn es ins Wasser geworfen wird, in demselben senkrecht schwimmend steht, es folgt demnach nicht dem wegfahrenden Schiff, sondern bleibt an einer Stelle. Die Leine läuft an einer Rolle, und so viele Knoten, wie dem Matrosen durch die Hand gleiten, während der Sand der Sanduhr in den leeren Glasbehälter rinnt, so viele Knoten macht das Schiff. Es ist keine Umrechnung nötig, die Sanduhr und die Leine sind so gearbeitet, daß die Menge der Knoten in der Leine sofort die richtige Zahl der zurückgelegten Meilen in der Stunde angibt.

Eine neuere Einrichtung ist die, daß an einer Leine eine Schraube, nach Art der Schiffsschrauben konstruiert, im Wasser nachschleppt. Dadurch setzt sich die Schraube in Umdrehung, mit ihr die Leine, diese endigt in einer Uhr, welche nun durch Zeiger die zurückgelegten Meilen anzeigt.

Eine Vorrichtung letzterer Art besaß auch der ›Amor‹.

»Wir fahren 14 Knoten in der Stunde,« meinte Harrlington zu Hastings, dem ersten Steuermann, nach Besichtigung der Logguhr. »In einer Stunde müßten wir uns ungefähr da befinden, wo die ›Marie‹ die Raketen hat aufsteigen sehen. Da aber das hilfsbedürftige Schiff, wenn es noch auf dem Wasser schwimmt, vom Winde uns entgegengetrieben wird, so können wir darauf rechnen, es schon eher zu sehen. Wir wollen daher schon jetzt scharf Ausguck halten. Hoffen wir, daß es der Mannschaft gelungen ist, sich über Wasser zu halten, und daß wir das Schiff finden, wenn es auch nur ein Wrack ist.«

»Die Leute müssen in einer gefährlichen Lage gewesen sein, sagte Lord Hastings, »sonst hätten sie nicht Raketen steigen lassen. Es ist auch leicht möglich, daß die Mannschaft, da sie keine Hilfe erhielt, ihre Rettung in den Booten versucht hat und wir ein leeres Wrack oder auch dieses nicht mehr finden.«