RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

"Die Vestalinnen," Illustierte Ausgabe, 1924

as Schicksal der über die Erde zerstreuten Chinesen gleicht fast dem der Juden. Wie diese, sind auch sie beständigen Verfolgungen und Willkürakten ausgesetzt, vor welchen keine Gesetze sie schützen können, ja, die Obrigkeit erlaubt oft genug, daß sie vom Volke gemißhandelt werden. Die Juden sind verhaßt, weil sie durch unsaubere Geschäfte Geld zu machen verstehen, welches sie anhäufen, den Chinesen verfolgt man, weil er billiger, als jeder andere Mensch arbeitet, ungeheuer sparsam ist und es stets zum Wohlstand bringt, während um ihn herum die zivilisierten Arbeiter durch Faulheit, Trunk, Spiel und andere Laster langsam untergehen oder sich doch nie aus ihrer armseligen Lage heraushelfen können.

Das Volk ist so leicht zu lenken! Ein redebegabter Mensch braucht nur mit Verheißungen um sich zu werfen, die Frage aufzustellen, mit welchem Rechte der Fremdling dem Einheimischen die Arbeit nimmt, und die Brandfackel lodert sofort auf, wenn nicht von anderer Seite Maßregeln getroffen werden, sie zu ersticken.

Was haben die Chinesen in Kalifornien nicht auszustehen gehabt! Fürwahr, die Judenverfolgungen in Rußland weisen nicht solche Greuelszenen auf wie jene Zeiten, da man sich bemühte, die Chinesen in Kalifornien auszurotten. Man hat sie getötet, gemartert, geschändet, ihnen alles, selbst das Hemd weggenommen, aber kaum hatte sich die Wut der kalifornischen Bevölkerung etwas gelegt, so tauchten die bezopften Männer schon wieder auf und begannen mit ungeschwächter Kraft ihre alte Arbeit, und soviel man ihnen auch genommen hatte, flossen ihnen doch aus unbekannten Hilfsquellen reichliche Geldmittel zu, mittels welcher die Nackten sich kleideten, die Hungrigen sich sättigten, und die ihnen die Möglichkeit verschafften, bald wieder wohlhabend zu werden.

So war auch die Bevölkerung von San Francisco, der Hauptstadt Kaliforniens, von einem wahren Wahnsinn befallen worden, der sich gegen alles richtete, was einen Zopf trug und gelbe Hautfarbe und Schlitzaugen hatte.

Ein Straßenjunge hatte die Veranlassung zu dieser Menschenschlächterei gegeben.

Jeden Morgen, noch vor Anbruch des Tages, fuhr ein kleiner Chinesenjunge in San Francisco einen Milchwagen in einem Viertel der Stadt von Haus zu Haus und sorgte dafür, daß die Hausfrau beim Aufstehen stets den gefüllten Milchtopf vor der Tür fand. Als der Chinese einmal, um seine Pflicht zu erfüllen, durch einen langen Hausflur gegangen war, sah er beim Zurückkommen, wie ein Straßenjunge eben mit vollen Zügen aus einer seiner Milchkannen schlürfte.

Das hätte wohl keiner gelitten, ob er Christ oder Heide war, und dem Chinesen war die Milch nicht zu reichlich zugemessen worden. Lief Beschwerde von den Kunden ein, daß sie nicht richtig bedient worden waren, so ward er entlassen.

Er hinderte den Jungen natürlich am Trinken und mochte ihn dabei wohl zu fest am Genick gepackt haben, kurz, der Bengel fühlte sich in seiner Ehre gekränkt, von einem Chinesen tätlich angefaßt zu sein. Der kräftige, kalifornische Junge prügelte den schwächlichen chinesischen Knaben windelweich und warf dann dessen sämtliche Kannen vom Wagen, so daß die Milch in den Rinnstein lief.

Als der Chinese gewahrte, daß der Junge ihm die

Milch wegtrank, packte er denselben im Genick.

Aber die Nemesis ließ nicht lange auf sich warten. Sie kam in Gestalt eines erwachsenen Chinesen, der seinen Landsmann in Schutz nahm und nun seinerseits dem Uebeltäter eine ordentliche Lektion zuteil werden ließ.

Fluchend rannte der zwölfjährige Knabe davon, er wußte, wo er am besten Beschwerde anbringen konnte.

Daß er die ganze Nacht im Freien gelegen, kam nämlich daher, daß sein Vater am Tage die Wohnung hatte verlassen müssen. Derselbe kümmerte sich nicht um sein Kind; als er so alt war, wie dieses, hatte er auch für sich allein sorgen müssen, und um sich von der ihm angetanen Schmach zu erholen und sich ordentlich ausschimpfen zu können, hatte er kurz alles verkauft, was noch begehrenswert war und sich dann in eine Schenke verfügt, wo er das letzte Geld durchbringen wollte.

Dort fand ihn sein Sohn, wo er mit einigen Kameraden eine wilde Orgie feierte.

Der blutende Junge fand anfangs keine große Teilnahme; kaum hatte er aber gesagt, er wäre von einem Chinesen geschlagen worden, so brach der Aufruhr los.

In ganz San Francisco herrschte ein allgemeiner Unwille gegen die Chinesen, und es brauchte nur eines Funkens, so mußte das Pulvermagazin explodieren. Dieser Funke war jetzt gefallen.

Die Nachtschwärmer begannen die Metzelei an den ersten Chinesen, denen sie begegneten, und mit Zauberschnelle fanden sie Anhänger, bis sie zu einer Armee angeschwollen waren, die sengend, mordend, und vor allen Dingen raubend durch die Straßen von San Francisco zog. Alle Wut, die gegen die bezopften Arbeiter schon lange in den Männern gährte, kam nun mit einem Male fürchterlich zum Ausbruch. Wer sonst kein Vorurteil hegte, wurde von der allgemeinen Erregung mit fortgerissen, und Unzählige schwangen nur darum die Brandfackel, um sich der Güter zu bemächtigen, welche, ihrer Meinung nach die Chinesen sich auf unrechtmäßige Weise erworben hatten.

Zündende Reden, Flugblätter, ja selbst die Zeitungen bewirkten, daß diese Wut der Menschenschlächter tagelang andauerte.

In San Francisco gibt es auch recht ansehnliche Geschäfte, die sich in chinesischen Händen befinden, Weltgeschäfte sogar, deren Inhaber Millionäre sind, und gegen diese Häuser wurde der erste Sturm gerichtet, hoffte man doch dort auf die reichste Beute.

Aber wunderbarerweise waren die Besitzer alle schon unter Mitnahme ihrer baren Schätze geflohen. Die Unmenschen fanden nur Waren vor, mit denen sie sich bereichern konnten, die erhofften Geldkisten aber waren verschwunden, ebenso spurlos wie die Eigentümer selbst.

Diese Entdeckung hatte zur Folge, daß man mit den vorgefundenen Chinesen, Dienern, Arbeitern und Kleinkaufleuten um so grausamer verfuhr. Doch die Hoffnung, aus ihnen Schätze herauszupressen, war vergeblich, in ganz San Francisco wurden bei den Chinesen nur wenige Dollar gefunden, und doch befand sich gerade in ihren Händen das meiste Geld der Stadt, um so mehr, als der Chinese das Geld fast nie auf eine Bank trägt, sondern stets bei sich liegen hat.

Die Wut der Geprellten stieg ins Grenzenlose. Doch es half ihnen nichts, man fand kein Geld, und die gemarterten Chinesen konnten nur aussagen, daß man einen Aufstand gefürchtet hätte, daß die großen Kaufleute, ihre Führer, ihnen das Geld abgenommen und sich dann rechtzeitig mit großen Summen gerettet hätten. Jedenfalls sollten alle, die mit dem Leben davonkamen, ihr Vermögen später wieder irgendwo ausbezahlt bekommen. Aber was half dies der Volksmenge jetzt? Gleich, gleich wollte sie genug Geld haben, um sich in Branntwein berauschen zu können.

Wan Li, hieß der Chinese, welcher die Unruhen in San Francisco scharf beobachtet hatte, und welcher so schlau war, daß er, noch ehe die erste Untat vorkam, das Signal zur Flucht gab. Die Chinesen, welche nicht fliehen wollten, waren ebenfalls schon vorbereitet, sie gaben ihre Ersparnisse hauptsächlich ihm.

Im Auslande hängen die Chinesen wie Kletten zusammen, im Falle der Gefahr doppelt fest, und obwohl sie sich sonst nur zu gern betrügen sind sie dann mit einem Male ohne jedes Mißtrauen gegeneinander.

Willig lieferten sie die Gelder an Wan Li aus, und dieser sagte ihnen, wo sie dieselben später wieder erheben könnten.

Wan Li besaß eine große Konfektfabrik, welche ganz Amerika mit Süßigkeiten aller Art versorgte. Der dicke Chinese mit dem schlau lächelnden Gesicht war sowohl ein ausgezeichneter Kaufmann, der sein Geschäft täglich wachsen sah, als auch ein großer Philosoph, der seine Ansichten und Lehren gern in der Welt verbreiten wollte. Jedes seiner Bonbons war in ein Papier gewickelt, auf welchem ein weiser Spruch stand, und vielleicht mochte der menschenfreundliche Chinese schon manches Herz eines seine Bonbons verzehrenden Mannes, Weibes, Mädchens oder Kindes dadurch erfreut und getröstet haben.

Man stürmte noch einmal nach der Fabrik, konnte seine Wut aber nur an unschuldigen Zuckerhüten auslassen, und sich die Taschen mit bunten Bonbons füllen, das Geld war mit Wan Li verschwunden.

Es hieß, Wan Li sei allein geflohen, das heißt, ohne Begleitung von anderen Chinesen, wohl aber habe sich ein Mann, ein Europäer, bei ihm befunden, der vor einigen Wochen in das Haus des Chinesen gekommen und von diesem gastfreundlich aufgenommen worden wäre.

An Verfolgung wurde nicht gedacht, das Volk beruhigte sich ebenso schnell wieder wie es ausgestanden. Vor allen Dingen folgt es dem, der mit mächtiger Beredsamkeit zu ihm spricht, und jetzt eilten von allen Seiten Männer herbei, um es wieder zum Gehorsam zu bringen. — — —

Mitten in der Wildnis hielten zwei Reiter und besprachen sich, welche Richtung sie einschlagen müßten, um in die Nähe von Menschen zu kommen, zugleich aber auch, um größere Ansiedelungen zu vermeiden.

Das Gespräch wurde auf englisch geführt, obgleich der eine von den beiden ein Chinese war, ein kleiner, dicker Mann mit schlau lächelndem Gesicht, in blauer Bluse aus Seide und weiten Beinkleidern aus demselben Stoff. Der lange Zopf war unter der Mütze verborgen. Hätte aber nicht schon die Kleidung den Mann als Chinesen charakterisiert, das ganze eigenartige Gesicht mit den Schlitzaugen mußte es doch tun.

Der Chinese ritt ein Maultier, führte kein Gepäck und keine Waffen, während sein Begleiter, ein Europäer, seinem Rappen einen großen Packen aufgeschnallt hatte, im Gürtel Pistolen trug und außerdem noch an der Seite einen mächtigen Pallasch herabhängen hatte.

Der Säbel sah fast aus wie ein zweihändiges Ritterschwert. Man konnte kaum glauben, daß ein Arm ihn zu regieren vermöchte, aber der Mann war sehr stark gebaut und strotzte von Muskeln.

Wan Li war es und dessen Begleiter, der ihm bei der Flucht behilflich war.

Der Große hatte vor sich auf dem Sattel einen Kompaß liegen, welcher als Wegweiser dienen mußte, denn beide schienen in der Wildnis nicht zu Hause zu sein. Wan Li war Kaufmann; seinen Begleiter konnte man ebensogut für einen Stadtbewohner, vielleicht auch für einen wohlhabenden Bauern halten, aber in den Wald gehörte er jedenfalls nicht, auch seine Haltung zu Pferde zeigte, daß er sich nicht sicher darauf fühlte.

»Mehr rechts, Wan Li,« sagte er jetzt, »wir können nicht mehr weitab sein von der kleinen Ansiedelung, wohin wir empfohlen worden sind, dort wird unsere beschwerliche Wanderung ein Ende haben, dort sind wir in Sicherheit.«

»Wir sind überall in Sicherheit,« entgegnete der Chinese, »oder auch überall in Gefahr. Aus der Stadt, wo wir uns hinter starken Mauern sicher fühlten, sind wir in den Wald geflohen, der uns sonst als ein Schreckensort galt.«

»Wir haben bisher Glück gehabt, der Wald hat uns gastfreundlich aufgenommen.«

»Die Natur ist stets freundlich, die Menschen machen sie erst schrecklich.«

Der Begleiter wollte schon eine Antwort geben, als er plötzlich sein Roß zügelte und, sich weit über den Hals des Tieres vorbeugend, aufmerksam lauschte.

»Schüsse,« flüsterte er dann. »Höre, Wan Li! Kannst du sie vernehmen?«

»Ich höre sie,« war die gleichmütige Antwort. »Es sind keine Jäger, es scheinen Revolver abgeschossen zu werden, und zwar schnell hintereinander.«

Der Große sah nach seinem Pallasch, zog den Stahl etwas hervor und stieß ihn wieder zurück.

»Es findet ein Kampf statt,« sagte er.

»So wollen wir ihn vermeiden. Laß uns einen Umweg machen. Wir haben keinen Grund, uns in andere Angelegenheiten zu mischen, vielmehr alle Ursache, jedem aus dem Wege zu gehen, der Waffen trägt.«

Sie bogen etwas von der Richtung ab und ritten so schnell, als der schlechte Weg es erlaubte. Entweder mußten sie sich direkt von dein Orte entfernen, wo der Kampf stattfand, oder dieser war schon beendet, denn man hörte keine Schüsse mehr.

Da nahm wieder der Chinese das Wort.

»Müssen wir nicht bald jenen Hohlweg erreichen, von dem mein Freund auf der letzten Plantage uns erzählte?« sagte er.

»Ich glaube auch, er kann nicht weit sein. Hast du die Absicht, ihn zu benutzen?«

»Ich möchte ihn erst sehen. Ist er so beschaffen, daß man ihn jederzeit verlassen kann, so würde ich ihn benutzen, damit unsere Tiere ausgreifen können. Ist ein Ausweichen in demselben nicht möglich, so ziehe ich den Weg durch den dichten Wald vor. Noch möchte ich nicht gesehen werden.«

»Ich glaube, deine Vorsicht geht zu weit. Wir sind schon lange in Texas, und dieses ist doch, wie wir oft genug haben erzählen hören, der einzige Staat, in welchem keine Chinesenverfolgungen stattfinden werden.«

»Wohl wahr, doch will ich mich erst überzeugen, ob das auf Wahrheit beruht. Es ist schon lange her, seitdem wir dies gehört haben, und unterdes können Veränderungen eingetreten sein. Laß uns versuchen, den Hohlweg zu finden. Benutzen wir ihn, so werden wir bald zu Ansiedelungen gelangen.«

Schweigend setzten die Reiter ihren Weg fort, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Der Chinese ließ nur ab und zu die kleinen Schlitzaugen schnell von Baum zu Baum fliegen, wenn er aus seinen Träumereien erwachte, und dann lächelte er stets vergnügt, sein großer Begleiter dagegen blickte mit den blauen Augen stets geradeaus, man wußte nicht, ob er überhaupt wachsam war.

Doch er schien es zu sein, denn plötzlich sagte er:

»Der Wald hört dort auf; wir kommen an eine große Lichtung. Umgehen wir sie?«

Der Chinese blickte scharf geradeaus und schüttelte dann den Kopf.

»Bäume fehlen dort allerdings,« entgegnete er, »aber mich dünkt fast, es öffnete sich vor uns ein jäh abfallendes Tal.«

»Dann könnte es der Hohlweg sein!« rief der Weiße.

Sie ritten so schnell wie möglich dem Orte zu, wo der Wald in dem Boden zu verschwinden schien und sahen, daß der Chinese recht gehabt hatte.

Das Terrain fiel plötzlich ab, bildete eine Art Schlucht, und stieg zehn Meter entfernt wieder empor. So weit man auch blickte, überall tat sich der Abgrund auf, der sich in Krümmungen links und rechts hinzog. Das Tal war unten flach und gestattete ein bequemes Vorwärtskommen, die Tiefe aber war eine ganz beträchtliche, ein Sprung hinab war todbringend, und ebenso war ein Erklettern des Abhanges gar nicht möglich, so glatt fielen die Wände ab.

Der Wald trat bis dicht an den Rand der Schlucht heran und setzte sich auf der anderen Seite derselben wieder fort.

Dies war der Hohlweg, den die beiden gesucht hatten. Er glich wirklich einer ausgetretenen Landstraße. Wer in dergleichen Sachen Erfahrung hatte, sah auf den ersten Blick, daß man das Bett eines Flusses vor sich hatte, der durch irgend ein Spiel des Zufalls ausgetrocknet, oder dessen Wasser einen anderen, bequemeren Weg gefunden hatte, etwa einen unterirdischen, wie man dies so häufig beobachten kann.

Daß hier einst Wasser gerauscht hatte, erkannte man besonders an den runden, abgeschliffenen Steinen, die überall zerstreut umherlagen.

Die Reisenden konnten den Hohlweg noch nicht vollkommen überblicken, das schwarze Roß witterte mit dem feinen Instinkte seiner Rasse eine Tiefe, der sich zu nähern unter Umständen gefährlich werden konnte, es wollte nicht vorwärts, und der Reiter mußte, wollte er den Weg überschauen, absteigen. Er tat es, band das Pferd an einen Baum und schritt dem Abgrunde zu.

Des Chinesen Maultier war weniger furchtsam, es war derartige Wege gewohnt, aber sein Herr war vorsichtig. Wie leicht konnte der mit Moos bewachsene Boden, obwohl fest und sicher aussehend, unter dem schweren Tritte nachgeben und hinabrollen, Tier und Reiter unter sich begrabend. Der Mann allein hatte dagegen nichts derartiges zu befürchten, wenn er sich vorsichtig bewegte.

Also stieg auch er ab und schritt mit dein Begleiter dem Rande der Schlucht zu.

Sie konnten erkennen, wie richtig die Vorsicht des Chinesen war. Drüben auf der anderen Seite hing der gras- und moosbewachsene Boden weit über dem Abgrund vor, jedem eine verderbliche Falle stellend, der sich zu weit vorwagte.

»Wir dürfen nicht weiter,« sagte der Europäer, anscheinend ein Nordländer, vielleicht sogar, seinem Gesichtsausdruck nach, ein Deutscher, »der Boden kann nachgeben und mit uns hinabstürzen.«

Der Chinese hatte sich schon auf die Erde gelegt und brachte aus seiner faltigen Bluse einen Dolch zum Vorschein.

»Ich glaube fast,« sagte er mit pfiffigem Lächeln, »hier befinden wir uns doch auf einem anderen Boden. Sieh, mein Freund, dicht am Rande wachsen sonst keine Bäume, sondern nur leichte Büsche, deren Wurzeln das Erdreich halten. Hier dagegen erhebt sich dicht am Abgrund ein starker Baum. Wäre der Boden unter ihm hohl, so müßte er bald hinabstürzen, meinst du nicht auch?«

»Die Wurzeln können ihn halten,« entgegnete sein Begleiter, den Baum, der wirklich ganz vereinzelt, dicht am Rande stand, mißtrauisch betrachtend.

Der Chinese senkte mehrmals den Dolch in das Erdreich hinab und stieß dabei auf großen Widerstand. Der Boden mußte also steinig oder von vielen Wurzeln durchzogen sein.

»Nun, wenn die Wurzeln den Baum halten können, so werden sie auch uns tragen,« sagte der Chinese wieder und kroch langsam vorwärts, um sich einen Blick in den Hohlweg zu verschaffen.

Sein Begleiter warf sich ebenfalls nieder und bewegte sich an des Chinesen Seite vorwärts. Dicht am Abhange blieben beide liegen und betrachteten nun den Weg, überlegend, ob sie denselben benutzen sollten oder nicht. Der Chinese war nicht gesonnen, ihn zu betreten. Erstens war es schwer, die Pferde hinunterzuschaffen, man mußte vor allen Dingen einen Abstieg suchen, und dann konnte man diesen Hohlweg nicht sofort wieder verlassen, wenn man jemandem ausweichen wollte.

Die Männer lagen noch im Dickicht versteckt, wenn sie sich aber vorbogen, so konnten sie sehen, daß auch der Ort, wo sie lagen, ganz unterhöhlt war. Nur die Wurzeln des Baumes hielten das vorspringende Erdreich fest.

Noch besprachen sie, ob sie einen Abstieg suchen wollten. Der Chinese ließ die Augen eben musternd zur linken Seite hingleiten, als ihn sein Begleiter plötzlich am Arm packte und einen zischenden Warnungslaut ertönen ließ. Mit der anderen Hand griff er nach den Pistolen im Gürtel.

Der Hohlweg machte nicht weit von dem Platze, wo sie versteckt lagen, eine starke Biegung, und soeben tauchten hinter dieser einige Indianer auf. Sie waren zu Fuß, vollständig bewaffnet und traten vorsichtig, aber ohne Scheu zu zeigen, hervor. Jedenfalls hatten sie sich erst auf ihre Weise überzeugt, daß der Weg frei war, denn sie bewegten sich schnell vorwärts, sich dabei immer dicht an der einen Wand haltend.

Es waren vier Indianer im vollen Kriegsschmuck.

»Spione,« flüsterte der Chinese.

Sie zogen die Köpfe noch mehr zurück, um nicht entdeckt zu werden, ließen aber die Indianer nicht aus den Augen.

Diese schritten schnell bis zur nächsten Biegung. Dort warfen sie sich an die Erde, schmiegten sich noch dichter als zuvor an die Wand und krochen nur bis zur Ecke, um welche sie vorsichtig spähten, ob der weitere Weg ihnen keine Gefahr böte.

Dann waren sie verschwunden.

»Was wollen diese?« fragte der Weiße verwundert. »Es sieht fast aus, als würde ihnen ein größerer Trupp bald folgen. Sie benehmen sich mit einer solchen Hast. Entweder werden sie verfolgt, oder sie sind Vorläufer eines starken Zuges.«

»Das letztere ist auch meine Meinung,« stimmte Wan Li bei, »wir wollen noch ein wenig hier liegen bleiben. Sind wir von diesen Spionen unbemerkt geblieben, so werden uns auch die Nachkommenden nicht entdecken. Es ist immer besser, wenn man eine drohende Gefahr im vollen Umfange erkennt, als wenn man sich vor ihr versteckt, ohne sie gesehen zu haben.«

»Aber warum mögen sie sich nur in diesem Hohlweg für so sicher halten?« meinte sein Begleiter.

»Sie bewegten sich nur an der Wand entlang,« antwortete der Chinese, »und dort können sie allerdings nicht gesehen werden. Sie glaubten gewiß, wie wir vorhin wähnten, daß man sich dem Abgrund nicht nähern kann, ohne hinabzustürzen. Wir haben den besten Platz gefunden, wo man sicher den Hohlweg überschauen kann.«

Sie brauchten nicht lange zu warten, so fanden sie ihre Vermutung bestätigt.

Um jene Biegung, hinter welcher vorhin schon die vier Indianer aufgetaucht waren, kamen jetzt noch mehr, ein ganzer Trupp, ganz sorglos, die ersten zu Pferd, zum Vorschein. Ohne besonders scharf voraus oder in die Höhe zu spähen, ritten und gingen die ersten in ziemlich schnellem Tempo voraus, dann kamen andere Männer nach, durch deren Anblick die beiden Beobachte in keine geringe Erregung versetzt wurden.

Es waren Weiße, wenigstens vierzig Mann, welche mit auf den Rücken gebundenen Händen zwischen den Indianern schritten. Die Entfernung war noch eine sehr große, aber schon konnten die beiden Beobachter sehen, daß sie roh behandelt wurden. Die neben ihnen gehenden Indianer versäumten keine Gelegenheit, ihnen Püffe, Stöße, ja, sogar Fußtritte beizubringen. Dann erkannten sie auch, daß unter ihnen einige Weiber waren, aber höchstens vier oder fünf.

»Es sind deine Landsleute,« flüsterte Wan Li, »sie sind von den Indianern gefangen genommen worden.«

Finster zuckte der Angeredete die Achseln.

»Ich kann ihnen nicht helfen und würde es auch nicht tun, wenn ich könnte,« antwortete er, »sehr wahrscheinlich sind die Indianer im Recht, wenn sie die Fremden gefangen genommen haben.«

»Ich kenne deine Ansichten, sie sind andere als die meinen, wir haben oft genug darüber gesprochen und gestritten. So gern ich jenen aber auch helfen möchte, ich darf es nicht tun. Ich bin es meinen Landsleuten schuldig, daß ich in Sicherheit komme. Tausende von Chinesen hoffen, daß ich am Leben bleibe, um ihnen später das wieder zurückzugeben, was sie mir anvertraut haben.«

»Ich weiß,« sagte der Große, denn die Indianer waren noch weit ab, »wir wollen den Trupp ruhig vorüberziehen lassen und uns dann aus dieser Gegend entfernen, wo ein Zusammenstoß zwischen Indianern und Weißen vorgefallen zu sein scheint. Leicht können wir mit Versprengten zusammentreffen und in einen Kampf verwickelt werden.«

Sie fuhren fort, die sich Nähernden mit scharfen Augen zu betrachten. Dem Chinesen fiel zuerst etwas auf, was er in flüsterndem Tone seinem Begleiter mitteilte.

»Was für sonderbare Männer sind das? Einige von ihnen haben langes, hellblondes Haar, sie gleichen eher ... Wahrhaftig,« unterbrach sich Wan Li, »es sind Weiber wie Männer gekleidet. Ist es nicht so?«

Er sah bei diesen Worten den neben ihm Liegenden an. Diesem wich plötzlich alle Farbe aus dem Gesicht, er wurde aschfahl, und hörbar knirschten die Zähne aufeinander.

»Wan Li,« hauchte er mit bebender Stimme, »es ist keine Täuschung, sie sind es, von denen ich dir erzählt habe. Es sind die Engländer von dem ›Amor‹ und die amerikanischen Damen von der ›Vesta‹. Ich weiß, sie halten sich bereits in Amerika auf. Sie sind in die Hände der Indianer geraten.«

Der Chinese legte ihm eine Hand auf den Arm, der eine Bewegung nach den Pistolen im Gürtel machte.

»Wir dürfen keinen Versuch zu ihrer Befreiung machen,« zischte er zwischen den Zähnen hindurch.

Schlaff ließ der andere die Hand sinken.

»Ich wollte dies auch nicht,« murmelte er, »den Indianern sollte meine Kugel nicht gelten.«

Der Chinese sah ihn groß an.

»Das war nicht edel von dir gesprochen,« sagte er vorwurfsvoll, »so hassest du sie noch immer?«

»Ja.«

»Ich glaubte, infolge meiner Lehren hattest du deinen Haß vergessen. Was nutzt er dir?«

»So willst du ihnen helfen?«

»Ich? Nein, ich kann es nicht. Erst muß ich das ausgeführt haben, was mir meine Pflicht vorschreibt. Und auch dann würde ich mir noch überlegen, ob ich etwas zur Rettung jener tun könnte. Es sind hundert Indianer gegen uns zwei Mann. Erst müßten wir versuchen, die Gefangenen zu befreien, und das erfordert viel List.«

»Bah,« murmelte der Weiße verächtlich, »würde ich deinen Ratschlägen nicht folgen, bei Gott, es wäre mir ein leichtes, dieses rothäutige Gesindel zu Paaren zu treiben! Noch habe ich mein altes Handwerk nicht verlernt. Aber ich werde mich hüten, in die Justiz der Indianer einzugreifen, sie könnten im Recht sein.«

Jetzt befand sich der Zug fast unter ihnen. Sie konnten deutlich die Indianer, wie auch die Gefangenen sehen.

Es mußte keinen großen Kampf gekostet haben, sich der letzteren zu bemächtigen, denn weder die Gefangenen, noch die Indianer zeigten Verletzungen, einige unbedeutende Schrammen ausgenommen.

Kaum sah man hier und da Blutflecke. Jedenfalls waren die Weißen durch eine List in einen Hinterhalt gelockt und von der Uebermacht ohne Anwendung von besonderer Gewalt überwältigt worden.

Die Gesichter der Weißen drückten Niedergeschlagenheit aus, besonders die der Mädchen, aber einige von ihnen schritten auch erhobenen Hauptes zwischen ihren Wächtern und nahmen alle Mißhandlungen hin, ohne auch nur eine Miene zu vergehen. Die Männer zeigten fast alle finstere Stirnen und drohende Augen, wären ihre Hände nicht so fest geschnürt gewesen, sie hätten wohl auch ohne Waffen den Kampf gegen die Indianer erneut, sie wären wie Raubtiere mit Zähnen und Nägeln über die Unholde hergefallen.

»Alle?« fragte der Chinese fast unhörbar.

Der andere schüttelte den Kopf.

»Einen vermisse ich bestimmt, den Führer der Männer. Doch mögen außer ihm noch andere fehlen, früher waren es mehr.«

Schnell zog der Trupp vorüber, ohne daß die Anwesenheit der beiden Versteckten gemerkt wurde. Nach zehn Minuten zogen die Indianer um die nächste Felsecke. Die beiden sahen noch, wie ein Mädchen, welches sich einmal umblickte, von dem neben ihr gehenden Indianer hart geschlagen wurde, dann waren sie verschwunden.

Schon wollten sich die beiden erheben, um zu den Pferden zurückzugehen, und die Reise fortzusetzen, als eine neue Erscheinung sie an dem Boden festbannte.

Auf der anderen Seite der Schlucht, ihnen gerade gegenüber, bewegten sich die Zweige, und, dicht auf den Boden geschmiegt, huschte ein Mann hervor. Seine Züge waren verstört, eine tiefe Wunde zog sich über die Stirn hin, und langsam sickerte ein Blutstropfen nach dem anderen über die bleichen Wangen.

In der Hand trug er ein langes, entblößtes Bowiemesser, um dessen Griff sich die Finger krampfhaft spannten, seine einzige Waffe.

Schon hatte er die Büsche verlassen und wollte sich dicht bis an den Abgrund begeben, als der Boden plötzlich unter ihm zu schwanken begann. Schon stürzten losgelöste Erdteile hinab, und es hätte nur noch einer Sekunde bedurft, so hätte der Mann durch sein Gewicht das Erdreich zum Absturz gebracht. Aber ehe dies noch eintrat, hatte er schon seine Lage erkannt und schnellte wie eine Feder zurück.

Dann sah er an der gegenüberliegenden Seite, wie der Boden überall über die Schlucht hervorsprang und so dem unvorsichtigen Fuße eine Falle stellte. Der Mann probierte, ob das Erdreich da, wo er sich jetzt befand, unter ihm hielte, und als er sich davon überzeugt hatte, klammerte er sich mit der Hand an die Zweige eines Busches und beugte seinen Oberkörper so weit als möglich vor, nach der Seite des Hohlweges spähend, von welcher vorhin die Indianer mit den Gefangenen gekommen waren.

Die beiden konnten von ihm nicht gesehen werden, sie lagen hinter den Wurzeln des Baumes.

»Er gehört zu den Weißen,« flüsterte Wan Li, »er ist den Indianern entkommen. Kennst du ihn?«

Der andere schüttelte den Kopf mit den kurzen Locken.

»Es scheint fast, als ob er noch jemanden erwarte,« fuhr der Chinese fort.

»Und zwar, als ob noch andere Gefangene kämen, deren Befreiung er vorhabe,« ergänzte der Begleiter.

»So sieht es fast aus. Einige mögen den Indianern entflohen sein, dieser Mann glaubt oder weiß, daß sie nachträglich gefangen worden sind, sie müssen hier durchkommen, und er will sie nun befreien. Wahrhaftig, das ist edel von ihm. Er besitzt allem Anschein nach nur ein Messer und will er damit die indianischen Wächter angreifen, so verrät dies eine große Kühnheit. Doch komm, mein Freund, wir wollen hier nicht länger liegen! Laß uns vorsichtig aufstehen und zu den Tieren zurückkehren. So gern ich auch des Fremden Handeln weiter zusehen möchte, ich darf es nicht, weil meine Person in Gefahr kommen kann.«

Doch der andere hörte ihn nicht, seine Augen hatten mit einem Male einen seltsamen Ausdruck bekommen. Er zog seine Pistole aus dem Gürtel, legte diese vor sich hin und fügte ihr auch noch einen Revolver bei.

»Was hast du vor?« fragte der Chinese erschrocken.

Der Große nickte mit dem Kopfe nach jener Biegung, wo wieder einige Gestalten zum Vorschein kamen.

»Den will ich retten, der mich dem Leben wiedergegeben hat,« entgegnete er. »Siehst du dort den Mann, der zuerst kommt? Das ist der, von welchem ich dir so viel erzählt habe.«

Die Engländer und die Mädchen, sowie auch die sie begleitenden Trapper waren abermals in die Gewalt von Indianern gefallen. Beim Passieren des Hohlweges stürzten plötzlich von allen Seiten Indianer auf sie ein, man hatte keine Zeit mehr, die Schußwaffen hervorzuziehen, schon waren sie umzingelt, und ein wildes Ringen begann.

Den Indianern mußte weniger daran gelegen sein, die Bleichgesichter zu töten, als vielmehr, sie lebendig in ihre Gewalt zu bekommen, denn sie machten keinen Gebrauch von ihren Waffen. Hätten sie die Tomahawks geschwungen, so wäre es ihnen ein leichtes gewesen, Sieger zu werden, so aber drangen sie nur auf die Ueberraschten ein und versuchten sie zu überwältigen, was ihnen auch schließlich gelang.

Sie waren in der Ueberzahl. Wenn von den Indianern einer fiel, so erstanden für ihn drei andere; immer neue rote Gestalten drangen auf die halb Wehrlosen ein, und einer nach dem anderen wurde zu Boden geworfen und gefesselt, ohne daß ihm die anderen helfen konnten.

Nur dreien gelang es, den sie erwartenden Banden zu entfliehen, hauptsächlich darum, weil sie die größte Kaltblütigkeit besaßen.

Selbst der im Kampfe mit den Indianern geübte Charly mußte unterliegen, ebenso die anderen Trapper; John Davids dagegen war der erste, welcher sich Bahn brach und entkam.

Sofort, als er sah, daß ein Sieg über die Indianer nicht möglich war, dachte er gar nicht mehr an eine Verteidigung, sondern nur noch an eine Flucht, und wirklich gelang ihm diese. Er stellte sich, als sei er von der Kugel eines seiner eigenen Kameraden getroffen worden, stürzte zu Boden und entfloh in dem Moment, als er die Gelegenheit für günstig hielt.

Einige Indianer setzten ihm sofort nach. Keiner der Kämpfenden wußte, ob der Genosse entkam oder nicht.

Auch Lord Harrlington floh und riß Ellen mit sich fort. Diesen Erfolg hatte er hauptsächlich seinem Freunde Hastings zu verdanken. Der riesenstarke Lord hatte keine Patronen mehr für seinen Revolver, sich aber dafür in den Besitz eines Tomahawks gebracht. Mit diesem wütete er nun wie ein Kriegsgott unter den Rothäuten; jeder Schlag zertrümmerte einen Schädel, und schon schien es, als würde dieser riesige Kämpfer ganz allein die Indianer, welche die Waffen nicht gebrauchen wollten, in die Flucht treiben und die Gefangenen befreien, als die List eines Gegners den Lord kampfunfähig machte.

Derselbe holte eben zum mächtigen Schlage aus, welcher den Schädel eines vor ihm stehenden Indianers zerschmettern sollte. Sausend fuhr der Tomahawk herab, aber blitzschnell wich der Indianer aus, und mit solch furchtbarer Gewalt war der Schlag geführt worden, daß Hastings vornüber gerissen wurde.

Er taumelte etwas, und ehe er seine Waffe wieder erheben konnte, war ihn der Indianer zwischen die Beine gefahren und brachte ihn zum Sturze. Im Nu warfen sich ein Dutzend Rothäute auf ihn und überwältigten ihn.

Lord Hastings ward gebunden, aber durch seine Tat war es zwei anderen gelungen, zu entfliehen.

Auch Lord Harrlington wußte sich lange die Angreifer vom Leibe zu halten; er brauchte nicht einmal sein Messer, die Fäuste genügten ihm, und wo diese hintrafen, da wichen die Indianer stöhnend zurück. Blitzschnell teilte er nach allen Seiten Stöße aus. Keiner konnte ihn packen, aber seine Lage war natürlich hoffnungslos.

Er stand mit dem Rücken gegen einen Felsen gelehnt, und ringsum war er von Indianern eingeschlossen.

Da sah er, wie Lord Hastings fiel, die meisten Indianer drängten sich dorthin, um ihn am Aufstehen zu verhindern, dadurch wurde es um ihn etwas freier, eben sah er, wie Ellen noch mit einem Indianer rang, und im Nu stürzte er mit erhobenem Messer durch die Reihen der Indianer und auf Ellen zu.

Ein Stoß befreite sie von ihrem Angreifer, dann faßte Harrlington Ellens Hand und rannte mit Aufgebot aller Kräfte davon. Die Indianer waren im Augenblick verblüfft, dann setzten sie unter wildem Geschrei den Flüchtigen nach.

Harrlington ahnte, daß die Indianer aus irgend einem Grunde ihr Leben schonen und sie lebendig fangen wollten, und so wußte er, daß in der Schnelligkeit ihrer Füße die einzige Hoffnung lag.

Er selbst war ein so vorzüglicher Läufer, daß ihn wohl schwerlich einer der Indianer, obgleich diese bekanntlich auch äußerst schnellfüßig sind, einholen konnte, doch Ellen hinderte ihn, seine ganze Schnelligkeit zu entwickeln. So gewandt auch Ellen in allen körperlichen Künsten war, konnte sie es im Laufen doch nicht mit den Indianern aufnehmen.

Näher und näher erklang das Geschrei der Verfolger, da griff Harrlington zu einer List, welche sie vielleicht retten konnte.

Er verständigte Ellen von seinem Plane, und sie sah die Zweckmäßigkeit des Vorschlages ein.

Sie flohen nicht durch den Hohlweg, sondern den Weg zurück, welchen sie gekommen waren, der den Hohlweg kreuzte. Links und rechts standen Büsche und Bäume, auch große Steine lagen auf dem Boden zerstreut.

Eben wurden die Flüchtigen den Verfolgern durch dichte Büsche entzogen, Harrlington gab Ellens Hand frei, und der Verabredung gemäß bog das Mädchen rechts ab, im Dickicht verschwindend.

Harrlington mäßigte einen Augenblick seinen Lauf und wendete den Kopf, um zu beobachten, ob dieses Manöver bemerkt sei. Es schien nicht der Fall zu sein.

Doch lange durfte er nicht warten, ein schneller Läufer kann in wenigen Sekunden eine beträchtliche Strecke durchmessen, und so floh er in großen Sprüngen weiter, aus tiefster Seele das inbrünstigste Gebet zum Himmel aufsendend, daß Ellen entkommen möge.

Um seine eigene Person war er nicht bange, machten die Verfolger keinen Gebrauch von den Schußwaffen, so wollte er ihnen schon entgehen.

Harrlingtons Unglücksstern wollte aber, daß er den Feinden nicht entkam.

Noch zehn Minuten mochte er gelaufen sein, die Indianer waren schon nicht mehr zu sehen, er hörte nur noch ihr wildes Geschrei, als hinter einigen Baumstämmen plötzlich eine Menge dunkler Gestalten hervorsprangen und sich auf den Flüchtigen warfen.

Einer davon, ein Indianer von riesiger Größe sprang mit solcher Gewalt gegen ihn an, daß Harrlington sowohl, als er zu Boden geschleudert wurden. Wohl war der Lord sofort wieder auf den Füßen, wohl gelang es ihm noch, den ersten der auf ihn Springenden zu Boden zu schlagen, dann aber wurde er von hinten umschlungen, er war überwältigt.

Harrlington achtete nicht auf die Schmähreden und Mißhandlungen, mit welchen ihn die Indianer überhäuften, er dachte in diesem Augenblicke nur daran, daß diese Leute eben die waren, welche vorhin John Davids verfolgt hatten, er erkannte den großen Indianer wieder.

Also war John Davids entkommen, das war wenigstens ein Trost.

Dann fiel ihm Ellen ein, und neue Besorgnis beschlich sein Herz.

Die Indianer, die ihm nachsetzten, waren atemlos angekommen, sie wechselten nur wenige Worte mit ihren Gefährten, dann warfen sie sich ins Gras um sich zu verschnaufen. Jetzt konnten sie noch nicht zu Worte kommen, so heftig arbeitete die Brust nach dem rasenden Laufe.

Die anderen Indianer versicherten sich noch einmal, daß Harrlingtons Hände fest gebunden waren, befestigten an einem Fuße desselben einen Lasso und setzten sich dann ebenfalls hin, um zu warten, bis ihre Genossen sich erholt hatten, damit sie erzählen konnten, was sich auf dem Kampfplatze zugetragen hatte.

Es dauerte auch nicht lange, so waren die Atemlosen dazu fähig.

Harrlington bedauerte, kein Wort ihrer Kehllaute zu verstehen, aber schon wurde er ängstlich, als er sie lachen und nach der Richtung deuten sah, aus der sie gekommen waren.

Sollte Ellen ihnen doch nicht entgangen sein. Sollten einige von ihnen zurückgeblieben sein und das Mädchen ebenso wie ihn gefangen haben? Ellen war schon abgemattet, an Widerstand konnte sie nicht denken, auch nicht an eine erfolgreiche Flucht.

Harrlingtons Herz zog sich bei diesem Gedanken krampfhaft zusammen, schon sah er im Geiste, wie Ellen von den rohen Indianern gepackt wurde.

Dasselbe geschah jetzt mit ihm.

Ein Indianer sagte einige Worte zu ihm, und als er das nicht verstand, erhielt er einen derben Fußtritt, der ihn belehrte, daß er aufstehen und sich zum Rückwege bereit machen sollte.

Mit zusammengebissenen Zähnen erhob sich Harrlington und wurde von den Indianern in die Mitte genommen, die ihn zum schnellen Gehen nötigten.

Es ging wieder nach dem Hohlweg zurück.

Sie waren noch nicht weit gegangen, als Harrlington stehen blieb und mit der Kraft der Verzweiflung an seinen Banden riß. Dort stand Ellen, ebenso gebunden wie er, am Fuße einen Lasso gleich einem Schlachtopfer, von zwei Indianern gehalten, und erwartete ihren Leidensgenossen, dem sie sich auf dem Wege anschließen sollte.

Ach, Harrlington strengte sich vergeblich an, er vermochte nicht die Lederstreifen zu zerreißen. Einige Püffe mit dem Stiele des Tomahawks waren die Belohnung für diese Bemühung, aber er fühlte es nicht, der Schmerz der Seele betäubte den des Körpers.

»Ellen,« rief er in verzweifelndem Tone, »warum müssen wir so gestraft werden!«

Sie antwortete nicht, stumm blickte sie zu Boden und konnte nicht verhindern, daß ihr die Tränen über die Wangen liefen.

Lachend banden die Indianer die beiden Gefangenen zusammen, Arm an Arm, wodurch ein Fluchtversuch ganz unmöglich wurde. Dann wurde ihnen wieder bedeutet, schneller zu gehen, denn die Verfolgung hatte sie ziemlich weit von den Ihrigen entfernt.

»Ellen, sprich wenigstens zu mir, das ist mir schon ein Trost!« bat Harrlington.

Sie wurden nicht am Sprechen gehindert. Die Indianer hatten sich selbst viel zu erzählen, sie schienen überhaupt sorglos zu sein.

Ellen hob das Auge zu dem Geliebten empor.

»Jetzt sind wir vereint,« sagte sie bitter, »unser Ziel ist erreicht, wir können zufrieden sein.«

»Sprich nicht so, noch leben wir und haben Hoffnung auf Befreiung.«

»Unsere Lage ist hoffnungsloser denn je.«

»Davids ist entkommen.«

Erfreut vernahm Ellen diese Worte.

»Und ist uns der Tod beschieden,« fuhr Harrlington fort, »so wollen wir vereint sterben. An deiner Seite soll mir der Tod leicht werden. Ich habe ihn nie gefürchtet, aber stets gewünscht, vor seinem Eintreten noch von dir geliebt zu werden.«

»Armer James,« seufzte das Mädchen, »ich weiß, wie sehr du dich darnach gesehnt hast. Ach, ist mein Wunsch doch auch kein anderer. Jetzt, da wir uns wiedergefunden haben, muß unser Los ein solches sein!?

Nach längerer Zeit unterbrach Harrlington das eingetretene Stillschweigen wieder.

»Kennst du diese Indianer? Es scheint mir fast, als wären es dieselben, welche unter dem weißen Wolf gegen euch schon einmal gekämpft haben. Ich kenne sie aus der Beschreibung der Damen.«

»Es sind wohl Apachen, aber andere,« entgegnete Ellen, »ich verstehe ihre Sprache.«

»Was sagen sie?«

»Ich werde nicht recht klug daraus. Nur so viel ist mir klar geworden, daß alle unsere Freunde und Freundinnen schon gefangen sind mit Ausnahme von John Davids. Der Führer, jener große Indianer dort, wiegelt seine Gefährten eben auf, ihren Genossen gegenüber zu behaupten, sie hätten ihn durch einen Pfeilschuß getötet. In Wirklichkeit ist er ihnen aber doch entflohen.«

»Da haben wir noch eine große Hoffnung. Ellen, verliere den Mut nicht! Davids wird alles aufbieten, uns zu befreien.«

»Er ist aber allein und ohne Waffen,« klagte Ellen.

»Aber er ist treu bis zum Tode, stark, kühn und umsichtig. Ein solcher Mann kann viel erreichen.«

Harrlington brach kurz ab und schritt nachdenkend weiter, es mußte ihm etwas anderes eingefallen sein.

»Ellen,« begann er dann wieder, »wir wollen noch einmal offen zusammen sprechen, es ist zwar töricht, jetzt, kurz vor dem Tode, so etwas zu erwähnen, aber dennoch drängt es mich dazu. Sag' mir, Ellen, wie standest du mit Davids? Nicht wahr, ich hatte mich getäuscht, als ich einst meinte, Davids bemühte sich um deine Gunst?«

Er richtete dabei den Blick fest auf Ellens Gesicht.

Diese wäre, wenn er im Irrtum war, vielleicht unwillig über eine solche Frage geworden, diesmal blieb sie jedoch freundlich, sie lächelte sogar, dabei etwas errötend.

»Wie sprichst du so töricht, James,« entgegnete sie, »Davids war mir stets ein treuer Freund, ich rechnete auf seine Hilfe fast ebenso, wie auf deine.«

»So gab er dir nie zu verstehen, daß du ihm mehr warst als eine Freundin?«

»Nie, auch nicht das geringste Zeichen.«

»Und das Bild, welches er malte, und das du ihm schenktest?«

»War nur ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Er bat darum, und ich ließ es ihm. Daß er es auf seiner Brust trug, ahnte ich nicht, ich hätte es ihm dann nicht gegeben. Aber willst du mich noch mit Eifersucht quälen, James? Das wäre nicht schön. Doch nein,« unterbrach sie sich, »du hattest Grund dazu, mein Benehmen gegen dich war so töricht, daß du zur Eifersucht berechtigt warst. Ich bin dir deswegen nicht böse, im Gegenteil, zeigt es mir doch, wieviel ich dir galt.«

»Das Bild brachte mich auf böse Gedanken, nachdem Miß Morgan mir den verderblichen Samen des Mißtrauens ins Herz gestreut hatte,« murmelte Harrlington.

»Ach, James, erwähne nicht mehr diesen Namen! Diese Teufelin ist hauptsächlich schuld an all unserem Unglück. Jedenfalls steckt sie auch hinter diesem Ueberfall, ist sie doch gesehen worden, wie sie mit Apachen verkehrte.«

»Kannst du nicht aus der Rede der Indianer hören, was unser Los sein soll?«

»Ich entnehme ihrem Gespräch nur, daß wir bis heute abend marschieren müssen, ehe wir — da, ruhig,« unterbrach sich Ellen und horchte. »Sie sprechen vom Tempel Huitzilopochtlis, dorthin sollen wir gebracht werden,« sagte sie dann, »also wieder nach den Ruinen zurück. Wozu sollen wir dorthin, nachdem wir erst von dort vertrieben worden sind?« Harrlington gab ihr den Rat, vorläufig dem Gespräche der Indianer zu lauschen, ihre ganze Aufmerksamkeit auf dieses zu richten, weil sie dadurch leicht etwas erfahren konnten, was ihnen bei einer eventuellen Flucht nützlich war. Auch sollte sie ja nicht verraten, daß sie den Dialekt der Apachen verstände, sonst würden sich die Indianer vielleicht hüten, ihre Geheimnisse vor den Gefangenen hören zu lassen.

Dadurch war es nicht mehr möglich, daß sich die beiden unterhielten, sie sehnten sich auch nach keinem Zwiegespräch, welches unter solchen Verhältnissen nur einen traurigen Inhalt haben konnte. Was half ihnen, wenn sie sich jetzt ihre Liebe zu verstehen gaben? Der Tod trennte sie doch bald, wenigstens für diese Welt.

Sie erreichten den Hohlweg wieder, in welchem der ungleiche Kampf gewütet hatte, zum Nachteil beider Parteien. Die Indianer waren in Uebermacht gewesen, hatten aber keinen Gebrauch von ihren Waffen gemacht, die Weißen waren zwar überwältigt worden, hatten aber erst gar manche der Rothäute in die ewigen Jagdgefilde geschickt.

Dies konnte man deutlich sehen.

Viele Leichen lagen umher, aber kein einziger Weißer war darunter, nur Indianer bedeckten den Boden.

Die Sieger mußten sich mit ihren Gefangenen sofort entfernt haben, denn sie hatten sich nicht einmal Zeit gegönnt, die Toten zu begraben. Wie sie gefallen waren, so lagen sie auch jetzt noch da, ja, einige bluteten noch und wanden sich in ihren Schmerzen.

»Sie haben es sehr eilig gehabt,« flüsterte Harrlington dem Mädchen zu, »die Indianer sollen ihre Toten sonst doch stets begraben und die Verwundeten mitnehmen.«

»Diese hier bestätigen deine Annahmen,« entgegnete Ellen. »Sie schienen den strengen Befehl erhalten zu haben, ohne Verzug nachzukommen. Sie bemitleiden zwar die Verwundeten, aber gib acht, James, auch sie werden weitergehen, ohne sich um dieselben zu bekümmern.«

Die Grausamkeit der Indianer ging aber noch bedeutend weiter.

Wie Ellen weiter erlauschte, hatten die Abziehenden die Verwundeten sogar getötet, aber einige lebten doch noch, weil sie von ihren Genossen für tot gehalten worden und erst später aus ihrer Betäubung erwacht waren.

Schaudernd wandten sich die beiden Gefangenen ab, als sie sahen, wie die Apachen ihren eigenen Kameraden, die erst um Wasser, dann um Erbarmen baten, mit kalter Miene und fester Hand das Messer ins Herz stießen. Ein Verwundeter nach dem anderen sank röchelnd zurück, und als die noch Lebenden sahen, was für ein Los sie erwartete, harrten sie ruhig des Indianers, der ihnen den Todesstoß gab. Es kam oft genug vor, daß die Apachen, wenn sie die Verwundeten nicht mitnehmen konnten, weil diese die übrigen hinderten, alles töteten, was nicht mehr gehen oder reiten konnte. Die Verwundeten faßten dies auch als etwas ganz Selbstverständliches auf, ja, sie verlangten es von den Kameraden, denn fielen sie lebendig in die Hände der Feinde, so warteten ihrer die schrecklichsten Qualen.

Jene, welche jetzt von der Hand der Freunde starben, hatten oft genug selbst so gehandelt, und so ließen sie sich den Stahl in die Brust stoßen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein schwaches Röcheln war alles, was ihnen der Tod auszupressen vermochte.

Schon zogen die Geier in der Luft ihre Kreise — sie hatten Beute gewittert, und bald stritten sie sich mit Schakalen und Füchsen um die Kadaver.

»Merkwürdig!« flüsterte Ellen wieder. »Unser Leben schonen sie, das der Gefährten nicht im geringsten.«

»Ist das ein gutes Zeichen?«

»Ich denke, ein sehr schlimmes.«

»Ein schlimmeres Los als der Marterpfahl kann uns nicht erwarten. Ellen, wenn ich wüßte!«

Harrlington wagte nicht, dem Gedanken weitere Worte zu verleihen.

»Dann würdest du mich gefaßt sterben sehen, James,« entgegnete Ellen ruhig. »Seit ich dich wahrhaftig liebe und dir meine Liebe gestanden habe, hat der Tod für mich keine Schrecken mehr, besonders, wenn ich dich bei mir weiß. Ach, James, wenn du wüßtest, wie gern ich den tausendfachen Tod erdulden möchte, wenn ich dadurch dem Leben erhalten könnte!«

»Laß diese Worte!« bat Harrlington. »Glaubst du, ich dächte anders? Aber es ist umsonst, so zu sprechen. Trösten wir uns damit, daß unser Los das gleiche ist!«

Der große Indianer trat an sie heran und verbot ihnen jetzt mit harten Worten das Sprechen. Ellen verstand die Worte, Harrlington die drohende Gebärde.

Die Indianer mußten einen Grund haben, sich still zu verhalten, auch sie ließen das Sprechen und bewegten sich vorsichtig, aber schnell, innerhalb des Hohlwegs, den schon die anderen Indianer zu ihrem Marsche benützt hatten.

Durch eine Unvorsichtigkeit Harrlingtons wurde der Unwille des Führers erregt, ein neues Unglück schien über sie hereinzubrechen, beide mußten sich neue, unsagbare Demütigungen gefallen lassen, aber dennoch gereichte ihnen alles zum Glück.

Harrlington konnte es nicht unterlassen, noch einmal zu Ellen zu sprechen. Trotzdem er gefesselt war, fühlte er sich doch glücklich an ihrer Seite. Er beugte sich etwas vor, daß die Indianer nicht die Bewegungen seines Mundes sehen konnten, und flüsterte ein Trost- und Kosewort zugleich.

So leise das kurze Wort auch gesprochen worden war, war es dem Ohre des Führers doch nicht entgangen.

Sofort drehte er sich um, riß das Messer aus dem Gürtel, packte den Gefangenen an der Brust und hob drohend das Messer.

Da flammte plötzlich Harrlingtons Mut auf. Was galt es ihm, wenn er schon jetzt endete? Ja, es wäre ihm vielleicht lieber gewesen, denn er hatte wenig Hoffnung auf Rettung, und zu Füßen Ellens eines schnellen Todes zu sterben, wäre ihm nur erwünscht gewesen.

»Stoß zu!« rief er laut und mit blitzenden Augen.

Fast schien es, als wollte der Führer, der bei diesem lauten Ruf erschrocken zusammenfuhr, das Messer in die Brust Harrlingtons senken. Ellen schrie entsetzt auf; aber schnell hatte sich der Indianer besonnen, steckte das Messer ein, murmelte etwas und begab sich nach dem Ende des Zuges, wo er mit einigen Indianern flüsterte.

»Weißt du, was er sagte?« fragte Ellen.

»Er darf mich gewiß nicht töten, aber ich möchte, er hätte es getan,« entgegnete Harrlington.

»Er sagte: jetzt noch nicht, ich darf das Opfer Huitzilopochtlis nicht töten, das hat — —«

Einige Indianer sprangen zu ihnen und machten drohende Bewegungen, um die Sprecher zum Schweigen zu bringen. Dann kam auch der Führer wieder vorgeeilt und machte Miene, die Lederschnuren zu lösen, welche beide Gefangene miteinander vereinigten.

»Sie wollen uns trennen,« schrie Ellen, »wir wollen zusammenbleiben, James.«

Eine Hand schloß ihr den Mund, die Indianer lösten die Verbindungsschnüre, man führte Harrlington nach hinten, und Ellen geriet darüber außer sich.

Sie glaubte nicht anders, als sie sollte jetzt auf immer von Harrlington getrennt werden, und schrie laut auf.

Harrlington, der nun den Schluß des Zuges bilden sollte, damit beide am Sprechen gehindert würden, wandte sich um und sah, wie ein Indianer das schreiende Mädchen grausam schlug. Diesen Anblick konnte der Lord nicht ertragen. Wie ein Raubtier wollte er sich auf den Indianer stürzen, aber er hatte den Lasso am Fuß vergessen. Ein Ruck, und er lag am Boden.

So mußte er noch sehen, wie Ellen, welche zu dem Gefangenen eilen wollte, mit rohen Griffen daran gehindert wurde, und wie ein Indianer sie unbarmherzig mit dem Stiele des Tomahawks stieß.

Harrlington knirschte mit den Zähnen, er wand sich und versuchte mit aller Kraft, die Fesseln zu sprengen — vergebens.

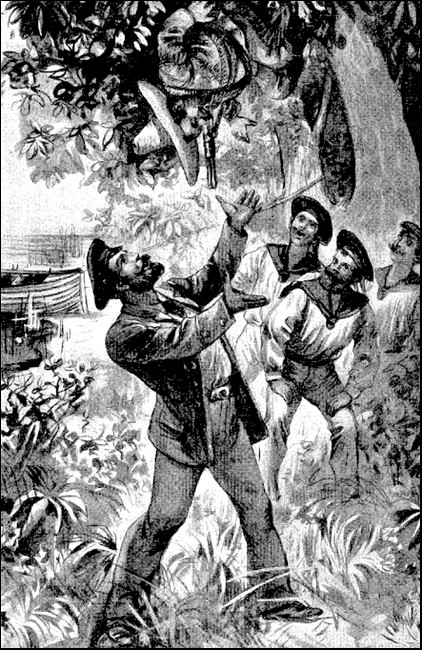

Da geschah etwas Unerwartetes, was die Indianer mit Entsetzen, die beiden Gefangenen aber mit grenzenlosen, Jubel erfüllte, wie ein Wunder kam es vom Himmel.

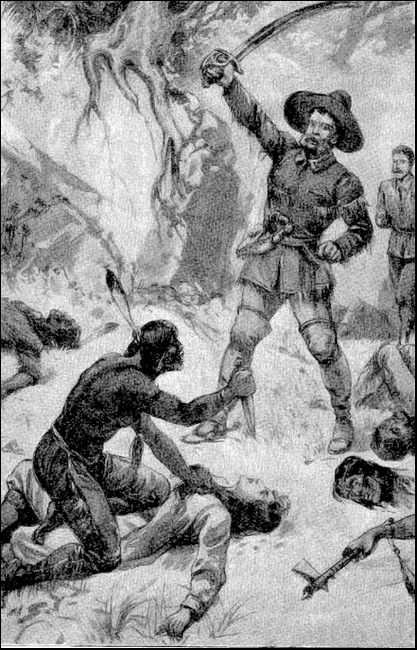

Plötzlich sauste an der Wand der Schlucht ein Mann herunter, man sah noch den Lasso hängen, an welchem er sich heruntergelassen hatte, da der Mann schon dicht neben Harrlington stand, in der Faust einen riesigen Pallasch, dessen Griff durch ein breites Lederband fest mit seiner Hand verbunden war. Wie ein Blitz sauste der Stahl durch die Luft, und ehe die Indianer noch an den Gebrauch ihrer Waffen denken konnten, fielen die Schläge schon hageldicht auf sie herab, und jeder ließ einen Kopf auf den Boden rollen.

Nur ein Indianer wollte den Tomahawk zum Wurf erheben, aber in demselben Augenblick war auch schon sein Arm vom Rumpfe getrennt. Beim nächsten Streich sank sein Gefährte neben ihm nieder, der dritte Schlag legte einem Indianer den Kopf vor die Füße, und so ging es weiter, bis die ungefähr zwanzig Indianer, weder an Flucht noch an Gegenwehr denkend, sondern nur entsetzt auf diesen Würgengel blickend, innerhalb weniger Minuten bis auf einen einzigen abgeschlachtet worden waren.

Dieser war der Führer.

Er war, als er die Häupter seiner Genossen wie Mohnköpfe unter der Sichel des Schnitters links und rechts fallen sah, schnell zurückgesprungen und hatte Ellen mit sich gerissen.

Der letzte war gesunken, und der Mann mit dem Schwerte wandte sich nun gegen ihn.

Da schlang der Indianer die Hand um das Haar Ellens, riß sie zu Boden und zückte das erhobene Messer auf ihren Busen.

»Komm,« rief er mit wildem Blick dem anstürmenden Kämpfer zu, »du tötest zwei!«

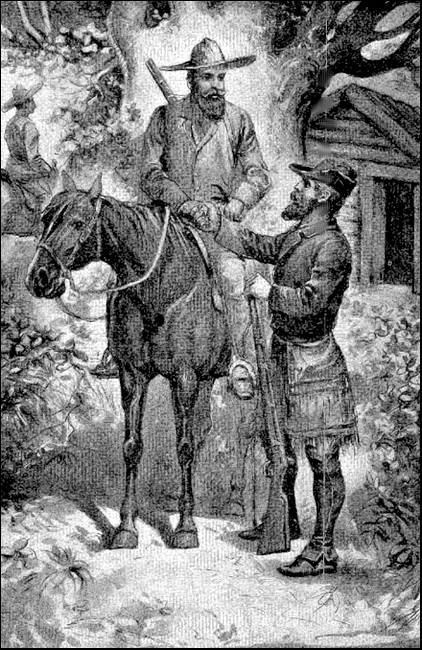

»Komm, du tötest zwei!« rief der auf Ellen kniende Indianer seinem Gegner zu.

Der Mann blieb wie versteinert stehen. Ging er dem Indianer zu Leibe, so erstach dieser die Gefangene, und sein Rettungswerk war umsonst.

Harrlington schrie laut auf, er sah die Geliebte schon dem Tode geweiht.

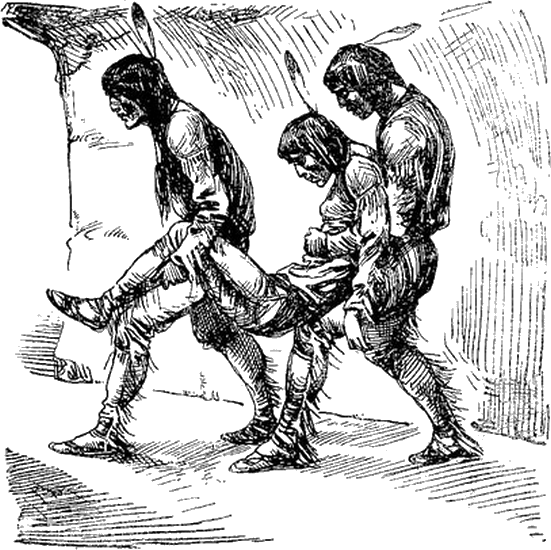

Da aber sauste abermals von dem Rande der Schlucht, diesmal jedoch von der anderen Seite, ein Gegenstand durch die Luft und stürzte direkt auf den Indianer, schleuderte ihn zu Boden und blieb bewegungslos auf ihm liegen. Es war ein Mann, derselbe, den vorhin der Chinese und sein Begleiter, der eben unter den Indianern gewütet, auf der anderen Seite des Tales gesehen hatten.

Ellen selbst war von dem Springer etwas gestreift worden und durch die Gewalt des Sturzes zur Seite geschleudert worden, aber die Finger des Indianers waren noch immer in ihr Haar gekrallt. Sie glaubte ebenso wie die anderen, der Springer sei durch den Sturz getötet worden und habe dabei auch den Indianer erschlagen, denn beide lagen völlig regungslos aufeinander.

Der Mann mit dem Schwerte wollte schon auf den Indianer zugehen, um ihm noch einen Stich beizubringen, da aber richtete sich der auf diesem Liegende plötzlich auf und stieß ihm sein langes Bowiemesser mehrmals schnell hintereinander ins Herz.

Dann brach er wieder zusammen und rollte über den Indianer hinweg.

Als er sich nochmals aufgerichtet hatte, konnte man sein Gesicht sehen, und jetzt erst erkannten ihn Ellen und Harrlington gleichzeitig.

»John Davids,« riefen beide wie aus einem Munde.

Harrlingtons, wie auch Ellens Fesseln wurden von dem Pallasch zerschnitten, dann stiegen die Befreiten über die Leichen der Indianer und gingen auf Davids zu. Er lag jetzt auf dem Rücken, und ein Blutstrom entquoll seiner Brust.

»Sie sind verwundet!« rief Harrlington und beugte sich über seinen treuen Freund.

Davids versuchte sich aufzurichten.

»Es ist — nicht schlimm,« stöhnte er, wodurch seine Worte Lügen gestraft wurden, »ich bin — ins Messer — gesprungen.«

Sein an sich schon farbloses Gesicht wurde noch blässer, und ein Zittern ging durch seine Glieder.

»Er stirbt!« schrie Ellen auf.

»Nicht so schreien,« ließ sich da eine Stimme von oben vernehmen und zwischen den Büschen des Randes kam das besorgte Gesicht des Chinesen zum Vorschein, »hier sind Stricke, klettert herauf und zieht den Verwundeten nach.«

Dabei warf er noch einen starken Strick herab, dessen anderes Ende an dem Baume oben festgebunden war.

»Er stirbt,« wiederholte auch Harrlington, den Verwundeten liebevoll umschlingend.

»Nein — nein,« murmelte Davids leise, »bringt euch — in Sicherheit, schnell — schnell — die Indianer — könnten zurückkommen — laßt mich — hier liegen.«

»Wir bleiben bei Ihnen.«

»So nehmt — mich mit!«

»Es ist das beste, wir suchen einen sicheren Platz im Walde aus,« sagte der Mann mit dem Schwert, »und stirbt der Engländer, so kann er wenigstens in Ruhe den letzten Seufzer tun. Die Indianer können zurückkehren. Ich muß fort, oben stehen unsere Pferde, dem Verwundeten will ich meins abtreten, wenn Ihr jetzt sofort mit uns kommt.«

Harrlington erhob die Augen und begegnete den Blicken des Sprechers.

Erschrocken sprang er auf, er erblickte den Mann vor sich, den er in China an Bord des amerikanischen Kriegsschiffes mit eigenen Augen am Galgen hatte hängen sehen. Doch jetzt war keine Zeit, sich darüber zu wundern oder gar auszusprechen.

»Clas van Guden!« rief er. »So sind Sie also unser Retter? Dank Euch, Ihr kommt zur rechten Zeit!«

»Ich brauche keinen Dank. Ich habe nur Gleiches mit Gleichem vergolten. Ihr habt mein Leben geschont, als es in Eurer Hand lag, mich zu töten, nachdem Ihr mich besiegt hattet, jetzt rette ich das Eure. Wir sind quitt, Lord!«

Harrlington reichte ihm die Hand, die der Holländer auch ergriff und drückte, ihm fest ins Auge sehend.

»Wir sind nicht quitt, Jonkheer,« sagte Harrlington, »wir sind Freunde, zählt auf mich.«

Der Chinese drängte wieder zum Handeln, und Davids selbst verlangte, daß man ihn von hier fortschaffe.

Harrlington schwang sich an dem Strick nach dem Rande der Schlucht empor; van Guden und Ellen banden den Verwundeten, der bei Bewußtsein war und furchtbare Schmerzen erdulden mußte, aber doch nicht stöhnte, sondern mit zusammengebissenen Zähnen sich alles gefallen ließ, an das Seil, und Harrlington zog ihn zu sich hinauf.

Namenloses Weh bewegte Ellens Brust. In den Zügen Davids' konnte sie lesen, daß ihm der Tod bevorstand. Also hatte Davids sich für sie geopfert, er war in das Messer gesprungen, welches schon zum Stoß für sie erhoben war.

Der Chinese empfing die Ankommenden mit sehr ungnädigem Gesicht, das schlaue Lächeln war daraus verschwunden. Er schien durchaus nicht damit einverstanden, daß sein Begleiter sich in diese fremden Angelegenheiten gemischt hatte, er hatte ihn bis zum letzten Augenblicke daran gehindert, zu schießen, und so hatte van Guden, kurz entschlossen, einen Lasso am Baume befestigt, sich daran heruntergelassen und war mit dem Schwert, in dessen Führung er Meister war, zwischen die Indianer gefahren.

Er hatte seinen alten Namen ›Würgengel‹ wieder bewahrheitet.

Der Holländer band Davids auf sein Pferd und führte dann das Tier am Zügel in den Wald. Die anderen folgten ihm.

An einem sanften Hügelabhange, umgeben von Bäumen und Büschen, erhob sich ein aus rohen Stämmen zusammengefügtes Häuschen. Der Erbauer hatte sehr klug gearbeitet, wenig Holz und wenig Mühe darauf verwendet, indem er nämlich das Häuschen gerade da angelegt hatte, wo der Hügel jäh abfiel, und es an diese schräge Stelle anlehnte, wodurch er eine Wand ersparte.

Die Folge davon war, daß das Dach fast in gleicher Richtung mit dem Rasenboden des oberen Hügels lag, und man konnte also auf dreierlei Weise in das Haus gelangen; entweder durch die unten befindliche Tür, durch das Fenster oder auch durch das Loch, welches oben, dicht über dem Boden lag. Es diente zum Abzug des Rauches, einen Schornstein gab es nicht.

Das Haus war ziemlich hoch. Im Inneren zeigte es zwei Räume, die übereinander lagen. Der untere hatte nur eine grobe Bettstelle mit Decke, einen rohgezimmerten Tisch und einen Stuhl aufzuweisen, außerdem lag noch einiges Kochgeschirr umher. Die Decke bildete ein Gefüge von dünnen Baumstämmen, wodurch oben noch ein Raum entstand, zu welchem eine Leiter hinaufführte.

Der Rauch des Feuers mußte erst durch dieses Loch in den oberen Raum entweichen und gelangte dann durch die Oeffnung dieser Kammer in das Freie. Diese Einrichtung bewies, daß das Haus einst einem Fallensteller gehört hatte, der in dem unteren Teile wohnte und in dem oberen die frischen Felle trocknete, wohl auch Bärenschinken, Hirschkeulen und anderes etwas anräucherte.

Auch dies bestätigte die Vermutung, daß der Besitzer, ein Fallensteller, die Behausung verlassen hatte, weil der an dem Hügel vorbeifließende Bach einst von vielen Bibern bewohnt gewesen war, jetzt aber waren die zahlreichen, kunstvollen Erdbauten am Ufer leer, die Biber waren zumeist gefangen worden und die letzten ausgewandert, und mit ihrer Entfernung war natürlich auch der Fallensteller brotlos geworden, er mußte sich eine andere Stelle aussuchen, wo die Biber mit den teuflischen Fallen der Menschen noch unbekannt waren.

Dennoch war das Haus bewohnt. Zwei Menschen, die gar nicht hineingehörten, hatten davon Besitz genommen, wenn sie sich auch nicht häuslich eingerichtet hatten, sondern nur das benutzten, was von dem bedürfnislosen Fallensteller zurückgelassen worden war.

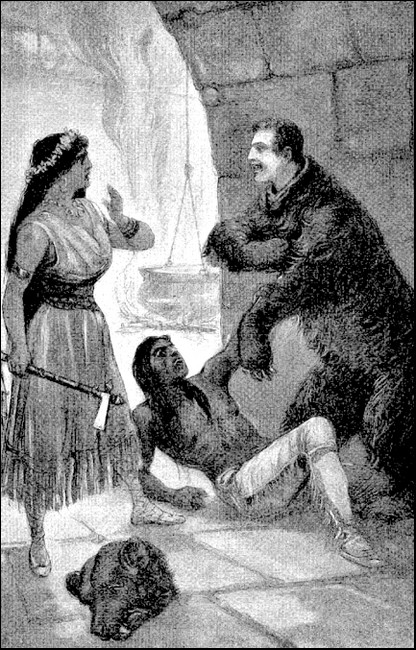

Im unteren Räume spielte sich eben eine greuliche Szene ab.

Auf dem Bett lag eine ekelerregende Gestalt mit haarlosem Kopf und geschwollenem, mit Geschwüren bedeckten Gesicht und krümmte sich vor Schmerzen, schlug mit den unförmlichen Händen wie wahnsinnig um sich herum und krallte die Finger in die Decke, dabei ein fürchterliches Geheul ausstoßend.

Neben dem Bett stand eine Dame, welche noch viel weniger hierher gehörte, wenn sie sich nicht gerade verirrt hatte. Ein graues Kleid nach modernem Schnitt umschloß ihre volle Gestalt, sie machte den Eindruck, als wäre sie eine reisende Engländerin, die der Neugierde halber einmal hier eingetreten war, um sich einen Waldmenschen anzusehen.

Sie hielt in der Hand einen Becher, den sie mehrere Male an die Lippen des Schreienden und sich Windenden bringen wollte, aber der Mann stieß ihn immer wieder zurück.

In dem Gesicht der Dame war kein Mitleid zu lesen, eher Ekel, sie hütete sich, mit ihrer feinen Hand den Unglücklichen zu berühren, stand weit von ihm entfernt, den Arm ausgestreckt und beobachtete mit mißtrauischem Auge jede seiner Bewegungen.

Kam die Hand mit den dicken, zuckenden Fingern in ihre Nähe, so zog sie ihr Kleid an sich und trat noch etwas mehr zurück, als hätte eine Berührung eine Vergiftung bedeutet.

Die Bewegungen des Leidenden wurden schwächer, das Zucken ließ nach; nur ab und zu kam noch ein schauerlicher Schmerzensschrei über die blauen Lippen, dann ließ er die Arme schlaff fallen und lag mit starren Augen und hochgehender Brust still da.

»Eduard,« sagte das Weib, während es den Becher an seinen Mund führte, »trink' jetzt, es ist das einzige, was nach des alten Mannes Ansicht deinen Schmerz etwas lindern kann. Wenn du aber den Anfall bekommst, bist du wie ein Rasender, du schlägst mir den Becher stets aus der Hand, anstatt den lindernden Trank zu nehmen.

»Wahrhaftig, Eduard, ich verliere bald die Geduld mit dir. Zur Krankenwärterin eigne ich mich nicht.«

»Schieße mir eine Kugel durch den Kopf,« wimmerte der Unglückliche.

»Ach was! Einmal sprichst du so und dann wieder so,« fuhr das herzlose Weib fort. »Ich habe dir schon oft genug den Revolver in die Hand gegeben, du brauchtest nur abzudrücken, aber dann schwatzest du wieder, du müßtest leben, um Rache nehmen zu können, und schleuderst den Revolver von dir, mich verwünschend.«

Eduard richtete seine Augen auf das Weib, seine einstige Geliebte, und teuflischer Hohn blickte daraus hervor.

»Ja, du möchtest wohl, daß ich nicht mehr lebte, Sarah,« kam es zischend zwischen den Lippen hervor, »dir wäre lieb, wenn ich aus der Welt wäre, nicht?«

»Sprich keinen Unsinn, Eduard! Wünschte ich das, wie leicht wäre es mir! Du bist ja hilflos wie ein Kind, ich könnte dich mit der Hand erwürgen.«

»Hahaha,« lachte der Kranke höhnisch, »du wirst dich hüten! Was bist du denn? Glaubst du, du könntest dich als Mutter Marthas legitimieren? Keinen Pfennig bekommst du von alledem, was da ist, dafür habe ich gesorgt. Hier hilft es nichts, Unterschriften zu fälschen. Niemand außer mir weiß, wo mein Geld liegt, und deshalb, Sarah, schonst du mich und pflegst mich sogar, weil du hoffst, ich könnte es dir doch einmal in einer schwachen Stunde mitteilen. Aber nur Geduld, du erfährst es nicht eher, als bis meine Rache befriedigt ist.«

Des Kranken Gesicht nahm wieder einen schrecklichen Ausdruck an.

»Willst du mich töten? Haha! Du Scheusal, was bist du denn, wenn ich sterbe? Die Beweise sind in anderen Händen, welche alles aufdecken! Was bist du denn? Du Scheusal!«

Er schlug mit der Faust nach Miß Morgan, die dem Hiebe auswich, aber ganz gegen ihre sonstige Natur völlig ruhig blieb. Doch biß sie die Zähne so fest auf die Unterlippe, daß Blutstropfen sichtbar wurden.

»Gebärde dich nicht wie ein Narr!« entgegnete sie. »Ich pflege dich nur, weil ich dich einst geliebt habe, weil ich dich wirklich bemitleide. Ich glaube gar nicht an das, was du da immer von angesammelten Schätzen schwatzest, du willst mich nur an dich zu fesseln suchen.«

»Hahaha,« lachte der Kranke wieder gellend, »du weißt recht gut, wie ich meine früheren Spießgesellen immer geprellt habe, du hieltst es mir früher oft genug vor. Natürlich glaubtest du, auch du würdest einmal später davon Nutzen haben, ich nannte dich ja meine Frau, aber hier giebt es keine Anweisung, die man stehlen kann, oder Testamente, nur ich weiß, wo der Schatz liegt, und hilfst du mir bei meiner Rache, so sollst du meine Erbin sein. Was sprichst du mir da von Mitleid? Du hast nie solches gekannt, nicht einmal mit deinem eigenen Kind.«

»Eduard, ich habe dich wirklich geliebt, du dauerst mich, wenn ich dich so leiden sehe.«

»So, und du hast mich hierhergeschafft und läßt mich hier liegen? Warum bringst du mich nicht nach der Ruine, wo du in aller Bequemlichkeit lebst? Hier bläst in der Nacht der Wind herein, der Rauch schlägt mir ins Gesicht, und selbst am Tage fürchte ich mich, Wasser zu schöpfen, weil ich dabei immer mein Gesicht darin erblicke. Warum soll ich nicht nach der Ruine kommen?«

»Nimm Vernunft an!« bat Sarah. »Du weißt, ich brächte dich auch hin. Aber gerade, als dich die Indianer sahen, bekamst du deine Anfälle, und dummerweise glaubten diese, es mit einem vom bösen Geist Befallenen zu tun zu haben. Sie verweigerten deine Aufnahme. Hier bist du ja auch ganz sicher. Niemand kennt dich, selbst wenn er dich früher gesehen hätte, und du wirst von mir mit allem, was du nötig hast, gut versehen.«

»Wie lange soll ich hier bleiben?« klagte Eduard. »Ist die Zeit noch nicht bald gekommen, da sich meine Ohren und Augen an dem Schmerze meiner Feinde weiden können? Dann, glaube mir, Sarah, dann werde ich wieder gesund.«

»Die Zeit ist bald da. Schon jetzt sind sie wahrscheinlich auf dem Wege zur Ruine.«

»Und Hoffmann? Ist auch er von den Indianern gefangen worden? War er überhaupt schon in der Ruine?«

»Gewiß, er hat sich wiederholt in der Ruine gezeigt und liegt bereits an Ketten gefesselt im tiefsten Gewölbe des Gemäuers,« log das Weib, um den Kranken zu beruhigen.

Eduard Flexan richtete sich hastig auf.

»Aber er gehört mir,« rief er.

»Gewiß, du sollst ihn martern.«

»Die Indianer müssen ihn mir überlassen.«

»Ich werde dir Zutritt in die Ruine verschaffen, du sollst dich an seiner Angst weiden.«

Draußen ertönten Hufschläge, das Weib wandte sich dem Fenster zu und schrak zusammen.

Ihr Gesicht bedeckte sich mit Todesblässe, ihre Fäuste ballten sich, und ein Zittern ging durch ihren Körper.

»Harrlington,« stammelte sie, »und Ellen! Sie bringen einen Verwundeten. Also sind sie wieder entkommen.«

Hastig wandte sie sich an Eduard:

»Harrlington, Miß Petersen und noch einige Männer kommen, sie sind den auf sie gehetzten Indianern entgangen und werden wahrscheinlich hier eintreten. Empfange sie, lege dir schnell ein Märchen zurecht, ich muß fliehen, mich kennen sie, dich nicht. Suche sie festzuhalten, bis ich wiederkomme, ich werde sie überwältigen lassen.«

Sie sah sich um, eine Flucht durch die Tür war, ohne gesehen zu werden, nicht mehr möglich. Da fiel ihr Blick auf die Luke. Schnell stieg sie empor und verschwand in dem oberen Raume.

»Es ist die Hütte eines Fallenstellers,« hörte Flexan draußen jemanden sagen, und beim Klange dieser Stimme zuckte er, wie von einer Natter gestochen, zusammen — es war die Stimme seines ärgsten Feindes, seines Nebenbuhlers, die Lord Harrlingtons.

»So werden wir hier einige Stunden ruhen und Mister Davids verbinden können, die Hütte liegt sehr versteckt,« sagte darauf eine andere volle Altstimme.

Wieder zuckte Flexan zusammen. Soeben hatte Ellen gesprochen, das Wesen, welches er liebte, und das ihn verachtete.

Doch gleich hatte er seine Fassung wiedergewonnen, und als jetzt die Tür aufgestoßen wurde, lag er still auf dem Bett, das Gesicht der Wand zugekehrt.

Harrlington, Ellen und der Holländer traten ein, ohne von Flexan beachtet zu werden.

»Guter Mann,« sagte ersterer, »habt Ihr in Eurer Hütte Platz für uns? Wir wollen einen Verwundeten verbinden. Wir hoffen, daß wir dann unsere Reise fortsetzen können.«

Jetzt wandte Flexan den Kopf, und die Anwesenden erschraken über den Anblick, der sich ihnen bot. Wie konnte dieser Mann, der von einer Krankheit völlig zerfressen schien, einsam hier leben? Es schien doch gar keine Kraft mehr in seinen Knochen zu sein, und das Leben im Walde ist beschwerlich.

Doch jetzt war keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.

»Kommt herein!« murmelte Flexan in seinem gewöhnlichen, krächzenden Ton.

Er hatte keine Angst, erkannt zu werden, er war diesen Leuten, die er, wie auch den Holländer, kannte, ein völlig Fremder.

Der letztere und Harrlington gingen hinaus, wo der Chinese die Reittiere hielt. Auf des Holländers Pferd lag Davids, noch am Leben, aber dem Tode nahe. Nur wollte sich keiner gestehen, daß es wirklich so schlimm mit ihm stand. Sie konnten es nicht fassen, ihn verlieren zu müssen.

Ellen trat unterdessen zu dem Mann auf dem Bette, der sie starr anblickte.

»Seid Ihr krank?« fragte sie ihn.

Keine Antwort. Eduard verwandte kein Auge von der, die er liebte, die ihn in seiner vollsten Mannesschönheit gesehen hatte und ihn jetzt als ekelhaftesten Krüppel nicht wiedererkannte.

Ellen sah sich im Zimmer um.

Sie fand nichts, was sich zu einem Lager für einen Verwundeten eignete, aber der Bewohner dieser Hütte lag auf einer Menge von Decken, auch Kissen und Polster waren ihm untergebettet — sehr merkwürdig für einen einfachen Fallensteller — und wenn er einige abgab, so hätten sie recht gut ein annehmbares Lager bereiten können. Kurz entschlossen trat sie auf den Mann zu.

»Wir bringen einen Schwerverwundeten mit.« sagte sie, »wir möchten ihn betten, er hat viele Schmerzen auszustehen. Wollt Ihr uns nicht einige Decken und Kissen abgeben, damit ich ihm ein weiches Bett bereiten kann? Gott wird es Euch lohnen.«

Der Mensch antwortete weiter nichts, aber er erhob sich etwas und zog unter seinem Körper einige Decken hervor, die er Ellen hinreichte. Diese griff danach, dabei berührte ihre Hand die des Mannes, und als sie den dicken, geschwollenen, jetzt noch mit Geschwüren bedeckten Fleischklumpen fühlte, konnte sie sich doch nicht beherrschen. Sie schauerte zusammen und zog die Hand unter allen Zeichen des Ekels zurück, die Decken dabei fallen lassend.

Des Mannes Augen blickten mit einem fürchterlichen Ausdruck auf das junge Mädchen, die blauen Lippen verzerrten sich, man wußte nicht, ob in Schmerz oder in Hohn, und ein Grunzen erklang aus dem zahnlosen Mund.

Ellen schämte sich, ihren Abscheu verraten zu haben.

»Verzeiht mir!« murmelte sie, als sie sich bückte, um die Decken aufzuheben.

Der Mann händigte ihr noch mehr Decken und Kissen ein. Er selbst hütete sich zwar, die Hand des Mädchens wieder zu berühren, doch seine Augen ruhten mit einem so seltsamen Ausdruck auf ihr, daß es Ellen grauste. Sie dachte, dieser Mann müßte ein Opfer maßloser Leidenschaften geworden sein, und selbst seine Krankheit könne diese noch nicht dämpfen, so begehrlich blickte er das Mädchen an.

Wäre es nicht unbedingt nötig gewesen, für Davids schnell ein Lager zu bereiten und ihm einen ordentlichen Verband anzulegen, sie wäre unverzüglich aus diesem Hause geflohen.

Unter ihren geschäftigen Händen entstand bald aus Decken und Kissen ein bequemes Lager.

»Bist du fertig, Ellen?« erklang draußen die Stimme Harrlingtons.

»Ja, James, bringe ihn herein!« antwortete das Mädchen.

»James, Ellen?« murmelte Flexan unhörbar, und wieder ballten sich seine Hände.

Der Lord und der Holländer traten herein, Davids auf den Armen tragend, dessen Kopf schwer auf der Schulter seines Freundes lag. Er schlug die Augen matt auf, sein erster Blick fiel auf Ellen, und ein wehmütiges, aber doch zugleich glückliches Lächeln huschte über sein farbloses Antlitz.

Sanft ließen die Träger den Verwundeten auf das Lager gleiten, Harrlington kniete neben ihm nieder und öffnete den Rock, um den Notverband abzunehmen, der zuerst angelegt worden war.

Ellen und der Holländer standen daneben und sahen erwartungsvoll dem Lord zu. Erstere kannte keine Scheu, sie hatte schon vorhin die erste Hilfe geleistet und ihr Taschentuch zum Verband hergegeben.

Jetzt hob Harrlington das Hemd von der Wunde zurück und nahm das Tuch ab. Die Ränder derselben waren geschwollen, es schien bereits zu spät zu sein, besonders, da außer Davids selbst, niemand sich rühmen konnte, etwas von der Heilkunde zu verstehen.

Der Holländer holte Wasser, Ellen wusch das Blut ab. Davids stöhnte, als sie die Wunde berührte.

»Wie geht es?« fragte sie leise. »Haben Sie Schmerzen?«

»Nein,« flüsterte er.

»Sie werden hierbleiben, wir pflegen Sie. Die Hütte liegt versteckt, die Indianer werden uns nicht finden.«

Davids schüttelte schwach den Kopf.

»Ich sterbe,« flüsterte er, »ich bin Arzt — ich weiß — wie es mit mir steht — ein Lungenflügel ist getroffen —«

»Quälen Sie uns nicht mit solchen schwarzen Bildern,« sagte Harrlington wehmutsvoll.

»Wo ist van Guden?« fragte Davids.

Ellen glaubte, er wollte den Holländer sprechen und rief diesen, der sich eben draußen mit dem Chinesen unterhielt, herein. Aber Davids hatte das Gegenteil gemeint.

»Van Guden — lassen Sie — mich mit — dieser Dame — allein,« kam es abgerissen von seinen Lippen. Verwundert sahen sich Ellen und Harrlington an, doch der Holländer nahm schon das Wort:

»Gut, daß Sie gleich davon anfangen,« sagte er, »ich muß Sie nämlich verlassen, so leid es mir tut. Glauben Sie nicht, ich sei feig oder rücksichtslos, doch ein Versprechen bindet mich, den Chinesen zu begleiten. Er bedarf vor allem der Sicherheit. Von seinem Leben hängt das Wohlergehen von Tausenden chinesischer Familien ab, er gehört nicht mehr sich selbst, und hier fühlt er sich nicht sicher. Es ist meine Pflicht, ihn zu begleiten, er will durchaus nicht länger hierbleiben, und so muß ich von hier fort.«

Der Holländer streckte schon die Hand zum Abschied aus.

Bestürzt hatten Harrlington und Ellen ihn angehört, doch dann nahm ersterer seine Hand.

»Wir sind fest überzeugt, daß Sie nur durch die Verhältnisse gezwungen sind, uns zu verlassen, sonst würden Sie uns beistehen. Leben Sie wohl, und sollte ich wohlbehalten aus dieser Lage hervorgehen und meine Heimat erreichen, dann hoffe ich, daß ich noch einmal von Ihnen zu hören bekomme.«

Van Guden zog aus seinem Gürtel eine Pistole und einen Revolver, schnallte die Munitionstasche ab und überreichte alles Harrlington.

»Nehmen Sie!« sagte er. »Sie haben keine Waffen, ich bin genügend damit versehen. Gott sei mit Ihnen, ich kann nicht mehr tun, als diesen Wunsch aussprechen.«

Noch einmal schüttelte er dem Lord die Hand, ging dann an das Lager Davids, reichte auch diesem die Hand, ohne ihm aber ein Trostwort zu sagen, winkte Ellen zu und verließ das Haus.

Der Chinese saß schon im Sattel, der Holländer sprang auf sein Roß, und beide ritten schnell von dannen, ohne sich umzusehen. Wan Li schien über den Aufenthalt ärgerlich zu sein.

Ellen und Harrlington wandten sich wieder zu Davids, der unterdes von seinem Halse die goldene Kette gelöst hatte, an welcher das Medaillon mit dem Bilde Ellens hing.

»Van Guden ist gegangen,« begann Harrlington wieder, neben ihm kniend und sich mit dem Verbande beschäftigend, »er verläßt uns nur, weil er nicht anders kann; er ist ein wackerer Mann, ihm verdanken wir nach Ihnen, Davids, unsere Rettung.«

»Davids,« schluchzte Ellen, kniete ebenfalls nieder und nahm die andere Hand, welche das Medaillon hielt, »Davids, Sie haben sich in das Messer geworfen, welches mich bedrohte, Sie haben den für mich bestimmten Stoß mit Ihrer Brust aufgefangen.«

Wieder lächelte Davids glücklich.

»So habe ich mir den Tod gewünscht,« flüsterte er, »ich bin — zum ersten Mal — glücklich in — der Stunde — des Todes.«

Harrlington hielt mit dem Anlegen des Verbandes inne, er blickte Davids erstaunt an. Dieser drängte die auf seiner Brust liegende Hand zurück.

»Geben Sie sich — keine Mühe — mehr — James,« fuhr Davids fort, »der — Verband — nützt nichts — ich sterbe.«

»Davids, sprich nicht so!«

»Ich muß — lassen Sie — mich sprechen — noch einige — Worte — dann kann — ich ruhig — sterben.«

Aufseufzend warf Harrlington die Leinwand von sich, er durfte sich nicht mehr täuschen — vor ihm lag ein Sterbender. Er faßte die eine Hand des Freundes, die andere wurde von Ellen gehalten.

»So sprechen Sie, Davids!«

»Hier gebe ich — Ihnen das — was mir —heilig war,« Davids reichte ihm die Kette mit dem Medaillon, »wir hätten — uns deswegen — einmal bald — entzweit.«

»Es war Torheit von mir, Davids.«

»Nein — Sie hatten — recht — James.«

»Davids!«

Ellen war es, welche diesen Ruf ausstieß, während Harrlington erschrocken zurückfuhr.

»Ja — ich liebte — Ellen,« fuhr Davids fort, »jetzt kann — ich es gestehen — und — Ellen,« er wendete den Kopf nach der Seite, »höre es — auch du — ich liebte dich — mit aller Kraft — meiner Seele — und — liebe dich — noch jetzt. Wende dich nicht von mir,« fuhr er mit seiner letzten Kraft fort, »entziehe mir deine Hand nicht, Ellen, ich habe dir nie etwas gesagt! Niemand hat etwas geahnt.«

Ellen hatte ihm die Hand nicht entziehen wollen, sie war nur zusammengefahren bei diesem Geständnis.

Davids blickte wieder Harrlington an.

»Zürnst du mir deshalb, James, daß ich Ellen liebte? Ich habe keine Gegenliebe verlangt, ich wollte sie nur glücklich sehen, ich wußte, daß sie dich liebte, und daß sie an deiner Seite glücklich werden konnte; deshalb verschloß ich meine Liebe im Innersten meiner Seele und bot alles auf, um euch zusammenzuführen. Die Welt mag es Torheit nennen, ich konnte nicht anders handeln. Daß ich Ellen glücklich sah, war das Glück, welches ich mir wünschte.«

»Sie sind ein edler Mensch,« flüsterte Harrlington.

Davids wollte fortfahren, aber er bewegte nur die Lippen, und die Hände ließen im Druck nach.

»John!« rief Harrlington schmerzlich, »stirb nicht, bleibe bei uns!«

»Es ist — besser so,« hauchte der Sterbende, »lebe wohl — James — bewahre mir — ein gutes — Andenken — ich war dir — ein treuer — Freund.«

»Ich hatte keinen besseren.«

»Nimm das — Medaillon — es gehört — jetzt dir — Ellen,« wandte er sich an diese, »lebe — wohl.«

Sie schluchzte laut auf und preßte seine Hand.

»Armer, armer Davids,« weinte sie, »was kann ich für dich tun? Du bist für mich gestorben. Jetzt wird es mir erst völlig klar, was ich an dir verliere.«

»Ich sterbe glücklich — aber — Ellen — noch einmal — ehe ich sterbe — mache — meine Todesstunde — zu meiner — schönsten.«

»Was soll ich tun?« drängte Ellen.

Wieder sah der Sterbende Harrlington an.

»Erlaubst du?«

Dem Lord ging eine Ahnung dessen auf, was er meinte. Er nickte.