RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

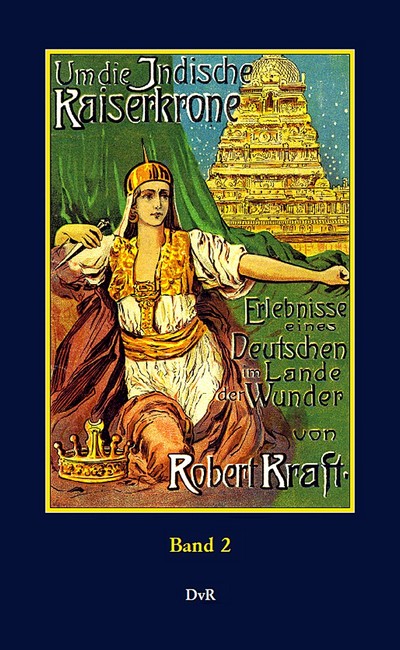

"Um die indische Kaiserkrone," Lieferung 1, 1905

"Um die indische Kaiserkrone," 1905

"Um die indische Kaiserkrone," Band II, 1905

"Um die indische Kaiserkrone," Band 2

Verlag Dieter von Reeken, 2024

Am Rande des lang ausgestreckten Dschungels, wie in Indien die mit Schilf und Rohr bewachsenen Sumpfniederungen genannt werden, entsprang unter einer Sykomore eine Quelle, bildete erst ein Bassin und floss dann dem Süden zu.

Zahlreiche Spuren, große und kleine, bewiesen, dass an diesem Bassin die im Dschungel hausenden Tiere ihren Durst zu löschen pflegten.

Die Nacht war schon angebrochen, hell flimmerten am Himmel die Sterne, und es war also Zeit, dass die nächtlichen Raubtiere, Hyänen, Schakale, Panther und andere, den Dschungel verließen und der Quelle zuschlichen.

Aber sie taten es nicht. Sie heulten nur mit heiserer Stimme, welche den brennenden Durst verriet, jedoch den Dschungel zu verlassen und sich dem Wasser zu nähern, wagten sie nicht.

Daran war der Mann schuld, welcher dort unter der Sykomore saß. Er lehnte seine kleine, korpulente und eine ungeheure Muskelkraft verratende Gestalt an eine Wurzel und lauschte bewegungslos, als wäre er aus Stein gehauen, dem immer näherkommenden Heulen, Wimmern und Fauchen der Raubtiere.

Dieser Mann musste im Dschungel wie zu Hause sein. Er wusste, dass der Durst der Bestien noch nicht so groß war, dass sie sich in grenzenloser Wut auf den Störenfried warfen. Sonst hätte er sich wohl nicht so ruhig verhalten.

Näher und näher kam das entsetzliche Heulen, doch wurde es auch immer leiser. Noch unterlagen die Raubtiere dem mächtigen Einfluss, den ein furchtloser und bewegungsloser Mensch auf sie ausübt.

Da verstummte das Geschrei plötzlich völlig. Der einsame Mensch bekam noch Gesellschaft.

Zwei Reiter näherten sich in scharfem Trabe der Quelle, im Lichte der Sterne glänzten die Läufe ihrer Gewehre und die silberbeschlagenen Pistolenkolben.

Der kleine Mann stand auf und trat aus dem Schatten des Baumes. Jetzt konnte man sein Gesicht erkennen, welches von abschreckender Hässlichkeit war.

Die zwei Reiter zügelten vor ihm ihre Pferde.

»Ich wusste, dass der letzte Spross der Maharattenfürsten Wort hielt«, begann der Kleine mit einem Tone, in dem beißender Spott lag; »aber ich dachte mir auch schon, dass er nicht allein kommen würde. Die Maharatten haben es stets verstanden, ihre Feinde in Überzahl zu überraschen.«

Mit einem heftigen Satz sprang der größere der beiden Reiter aus dem Sattel, eine hohe, imposante Gestalt, nicht mehr jung.

»Nana Sahib, hüte dich, mich noch mehr zu beleidigen«, sagte er drohend, »ich bin gekommen, dir mit jeder Waffe, welche du willst, Rechenschaft zu geben, und damit genug der Worte! Ich brachte diesen treuen und verschwiegenen Diener mit, damit er die Pferde abführt, wenn du mit mir zu Fuß kämpfen willst, und dann, damit er den Ort kennt, wo der Zweikampf stattfindet. Im Übrigen bin ich es, der dich zum Zweikampf auffordert, nicht du mich. Du warst nur eher hier als ich.«

»Du bist sehr vorsichtig gewesen, als du hinterlassen hast wo man deinen Leichnam abholen soll«, höhnte Nana Sahib.

»Spotte nicht! Hast du nicht jemanden zu morgen früh hierher bestellt, im Falle, dass du nicht wieder zurückkehrst?«

»Der Fall kann nicht eintreten!«, war die selbstbewusste Antwort. »Nur du wirst deinen Tod hier finden. Die Pferde sind nicht nötig, ebenso wenig Gewehr und Pistolen. Sieh hier, dies ist meine einzige Waffe.«

Nana Sahib zog einen Yatagan, das ist ein krummes Schwert, unter dem Mantel hervor und ließ den Stahl blitzen.

Ein gleiches Schwert hatte der andere in metallener Scheide an der Seite hängen. Er zog es ebenfalls.

»So soll dies auch meine Waffe sein«, entgegnete er mit düsterem Lächeln. »Nana Sahib, ich glaube, mit solcher Waffe wirst du den Kürzeren ziehen.«

Er mochte nicht ohne Grund so sprechen. Seine hohe, schlanke Gestalt verriet Kraft und Gewandtheit zugleich, sie schien durch Kampf und Jagd gestählt zu sein. Nana Sahib dagegen zeigte nur Muskelkraft, sonst war er plump gebaut, und zum Schwertkampf gehört vor allen Dingen ein gewandter und elastischer Körper.

»Es wird sich finden, wer siegt oder fällt«, sagte Nana Sahib ruhig; »ich glaube, ich werde der Sieger bleiben. Jetzt lass den Diener sich entfernen.«

Der Große übergab seinem Begleiter Gewehr und Dolche, sowie das mantelartige Gewand aus einfacher Baumwolle und deutete nach einer Richtung, in welcher der Inder mit beiden Pferden verschwand.

»Ich bin bereit!«, sagte der Große.

Nana Sahib warf ebenfalls das lange Gewand ab, welches bei ihm aber aus schwerer, indischer Seide bestand. Beide Männer standen sich in enganschließender Kleidung gegenüber, den blanken Yatagan in der Faust.

Der Große stellte sich gleich in Fechtpositur, Nana Sahib nicht. Er legte noch einmal das Schwert zu Boden und wickelte den Mantel um seinen linken Unterarm.

»Wie fechten wir?«, fragte der Große.

»Wir fechten überhaupt nicht!«

»Was?«, rief der andere erstaunt.

»Nein, mache dich bereit, eine andere Art von Zweikampf zu, bestehen. Du rühmtest dich, Sirbhanga, ein Maharatte aus den Bergen zu sein, ein Krieger, dessen Mut um so mehr wächst, je größer die Gefahr ist, du willst der letzte direkte Abkömmling des Maharattenfürsten Sewadschi sein...«

»Zweifelst du, dass ich es bin, wo mich doch selbst Bahadur anerkennt?«, unterbrach ihn der mit Sirbhanga Angeredete finster.

»Wohlan, so beweise, dass du des Sewadschi Nachkomme bist!«

»Was für einen Zweikampf hast du gewählt?«, fragte Sirbhanga stolz. »Ich werde vor nichts zurückschrecken.«

»Auch nicht vor einem Kampf mit einem Königstiger?«

Der Große zuckte doch etwas zusammen.

»Wie, du wolltest es wagen, mit dem Yatagan in der Hand dem Beherrscher des Dschungels gegenüberzutreten?«, fragte er wie scheu.

Nana Sahib lachte höhnisch auf.

»Sieh, wie schnell dein Mut sinkt! Du willst ein Nachkomme des heldenmütigen Sewadschi sein und bebst zurück, wenn du das ausführen sollst, was er getan hat. Denn Sewadschi hat, nur mit dem Dolch bewaffnet, einen Königstiger im Kampf getötet. Nein, Sirbhanga, du bist ein Prahler, und ich hatte recht, als ich mich gestern Abend beleidigt fühlte, als du dich am Tisch näher zu Bahadur als ich setzen wolltest. Mit vollem Recht warf ich dir vor, dass du nichts weiter bist als der Radscha eines armseligen Gebirgsvolkes, so arm, dass du nur Kleider aus Baumwolle tragen und deinen Schwertgriff nur mit buntem Glas schmücken kannst. Ich dagegen bin ein mächtiger, reicher Fürst; Tausende von Kriegern gehorchen mir!«

»Der Neffe von Bahadur bist du, weiter nichts«, unterbrach ihn Sirbhanga heftig, »nur deshalb hast du die Radschawürde und Reichtum erhalten. Mir dagegen gebührt die Herrschaft eines Radschas, ja, die Herrschaft über ganz Indien, denn meine Vorfahren hatten sie in Händen. Und geht nicht durch ganz Indien die Prophezeiung, dass aus meinem Blut einst der Herrscher über Indien entstehen wird, welcher die Faringis vernichten wird? Glaubt nicht Bahadur selbst an diese Prophezeiung?«

»Du irrst, nicht dein Samen, sondern die Tochter Sewadschis, die er in der Nirwana mit der Göttin Kali erzeugt hat, wird die Vernichtung über die Faringis bringen und die alte Herrschaft der Maharatten wieder aufrichten. Dein Sohn soll diese Königin ehelichen, weil es nicht gut ist, dass ein Weib regiert; also nur durch Heirat wird dein Sohn König der Inder werden.«

»Das bleibt sich gleich. Ich bin der Ahne der indischen Könige, du bist nichts weiter als ein Hindu, noch dazu ein mohammedanischer, der durch Verwandtschaft mit dem Großmogul die Radschawürde erlangt hat.«

»Genug davon! Als ich mich weigerte, mich hinter dir an den Tisch zu setzen, entspann sich zwischen uns ein Streit, den zu schlichten Bahadur nicht für seine Pflicht hielt. Statt dich mit mir zu einigen, ergingst du dich in maßlosen Beleidigungen, du nanntest mich einen Emporkömmling, einen Mann, der sich durch Schmeichelei emporgeschwungen hätte, einen Sklaven von Weibern und so weiter. Gibst du zu, dass ich der beleidigte Teil bin?«

»Und du nanntest mich in Gegenwart der übrigen Fürsten einen Bettler, einen anmaßenden Menschen.«

»Wohl; aber begannst du nicht?«

»Ich begann, weil mich der Zorn über deine Anmaßung überwältigte.«

»Also du gestehst wenigstens ein, dass nicht ich, sondern du mit den Beleidigungen begannst?«, fragte Nana Sahib nochmals.

»Nein, schon dass du mir meinen Platz streitig machtest, war für mich eine Beleidigung. Deshalb habe ich dich zum Zweikampf hierher bestellt.«

»So habe ich also auch das Recht, die Art des Zweikampfes zu bestimmen.«

»Du hast es. Der geforderte Teil hat stets dieses Recht.«

»Wohlan, so wollen wir der Tigerin, dessen Junges ich raubte, mit dem Yatagan gegenübertreten. Nimm einen Stein, Sirbhanga, und lass uns nach indischer Weise das Schicksal befragen, wer von uns den Kampf bestehen soll.«

Der Große zögerte.

»Wie, ist das dein Ernst?«

»Hahaha, du wärest ein würdiger Nachfolger des starken Sewadschi«, hohnlachte Nana Sahib; »gleich ihm rühmst auch du dich, dass sich niemand mit dir messen kann. Sewadschi durfte das, denn er hatte seine unübertreffliche Tapferkeit bewiesen, indem er einen Königstiger nur mit dem Dolche tötete. Du aber bist ein Prahler.«

»Niemand kann sich mit mir messen, behaupte ich«, rief Sirbhanga, sich aufrichtend, »und zum Beweise dessen werde ich freiwillig zuerst den Kampf mit der Tigerin beginnen! Töte ich sie aber, dann werde ich dich noch einmal zum Zweikampf auffordern.«

»Nimm erst den Stein, damit du siehst, dass auch ich bereit bin, mit dem furchtbaren Raubtier zu kämpfen. Niemand soll sagen können, dass Nana Sahib ein Feigling ist.«

»Das habe ich auch nicht gesagt. Doch ich befrage nicht erst das Schicksal, ob ich oder du den Kampf beginnst. Ich will dir beweisen, dass ich ein Nachkomme Sewadschis bin. Hast du aber über die Tiere des Dschungels zu befehlen? Kommt auf deinen Wunsch etwa eine Tigerin her, dass ich mit ihr kämpfe?«

»Höre mich an, Sirbhanga, ehe du spottest, und wickle deinen Mantel um den linken Arm, damit du den Feind abhalten kannst. Ja, ich kann eine Tigerin hierher rufen. Vor einigen Tagen fand ich nicht weit von hier den Schlafplatz einer solchen und auf ihr ein Junges. Ich nahm es mit, um es großzuziehen. Jetzt streift die Mutter umher und sucht ihr Kind. Glaubst du nicht, dass sie den Hilfeschrei desselben hören und hierher kommen wird, um es zu befreien, und seine Räuber zu bestrafen?«

Nana Sahib ging an den Baumstamm zurück und kam mit einem Bündel wieder. Als er das Tuch auseinander breitete, sah Sirbhanga eine kleine Tigerkatze daliegen, die Füße gefesselt, die Schnauze mit einem Lappen umwickelt sodass sie keinen Laut von sich geben konnte.

»Rufe mit ihr deine Gegnerin im Kampfe herbei«, sagte Nana Sahib.

Der andere hatte den linken Unterarm mit dem Mantel umwickelt. Mit fest zusammengepressten Lippen, das Schwert in der Hand, bog er sich hinab, die Fesseln der Katze zu durchschneiden. Er war ein Sohn der Wildnis, und wusste, wie er die Mutter, welche ihr letztes Junges suchte, sofort herbeirufen konnte.

Das Heulen des Raubgesindels, das vor Durst ganz heiser geworden, verstummte plötzlich, dafür erscholl ein donnerndes Gebrüll, zwar noch weit entfernt, aber doch schon in unheimlicher Weise.

Sirbhanga hatte sich wieder aufgerichtet.

»Nun? Sinkt dem Nachkommen Sewadschis wieder der Mut?«, spottete Nana Sahib.

»Nein, ich fürchte mich nicht und werde die Tigerin reizen«, entgegnete Sirbhanga. »Sei unbesorgt, dass ich sie auf dich hetze. Doch erst noch ein Wort, Nana Sahib. Du kennst mein Schicksal?«

»Ich kenne es. Was willst du noch?«

»Mein Weib ist verschwunden, ich weiß nicht wohin, nicht, ob es gestorben ist oder noch lebt.«

»Deine Frau musste dem Knaben das Leben in der tiefsten Verborgenheit schenken, nur von zeichenkundigen Brahmanen umgeben.«

»Wo mag der Knabe, mein Sohn, sein?«, fragte Sirbhanga leise, und seine Stimme zitterte.

»Wie soll ich das wissen? Freue dich, Sirbhanga, selbst wenn du in den Tod gehst. Auch ich, dein Feind, muss gestehen, dass du ein glücklicher Mensch bist. Dein Sohn ist bestimmt, dereinst König von Indien zu werden, der Befreier seines Vaterlands.«

»Ich werde seinen Triumph erleben.«

»Vielleicht, vielleicht auch nicht.«

»Und wenn ich sterben sollte, Nana Sahib, willst du ihm sagen, wie sein Vater gestorben ist?«

»Gern will ich deinen Wunsch erfüllen.«

»Dass ich wie ein Held im furchtbaren Zweikampf fiel, so, wie es eines Nachkommens Sedwadschis würdig ist?«

»Ich werde ihm die Wahrheit sagen. Jetzt zögere nicht länger, und fällst du nicht und bist noch stark genug, so verspreche ich dir, noch mit dir Auge in Auge zu kämpfen.«

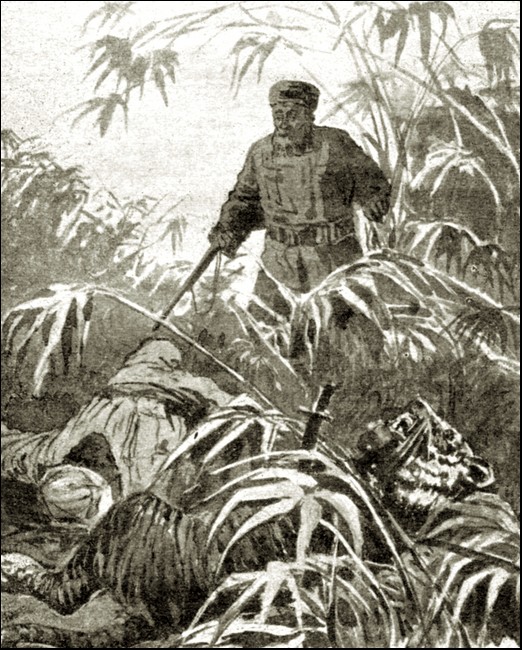

Schnell entschlossen bückte sich Sirbhanga und löste die Fesseln, wie das Kopftuch der kleinen Katze, welche er dabei mit der linken, umwickelten Faust fest auf den Boden drückte. Das gequälte Tier stieß ein jammerndes, durchdringendes Winseln aus, und sofort erscholl ein donnerndes Gebrüll.

Es raschelte in dem Schilf, am Rande erschien die entsetzenerregende Gestalt eines Königstigers.

Mit glühenden Augen und weitaufgerissenem Rachen stand das furchtbare Raubtier da, ein heiseres Fauchen ausstoßend. Jetzt duckte es sich zum Sprunge zusammen.

Sirbhanga stieß, während Nana Sahib zurücksprang, das kurze Schwert ins Herz der kleinen Katze, ein röchelnder Laut entfuhr dem Tier, dann schleuderte er es der Mutter zu.

Gleichzeitig sprang diese gegen den kühnen Mann an. Wie ein gelber Streifen sauste der Körper der Bestie durch die Luft, verfehlte aber das Ziel.

Sirbhanga war einen Schritt seitwärts getreten, das Schwert zum Stoß erhoben. Doch schneller als der Blitz drehte sich der Tiger um — die beiden standen sich Auge in Auge gegenüber.

Ehe der Tiger sich noch aufrichten konnte, um Gebrauch von den schrecklichen Zähnen und Pranken zu machen, fuhr ihm schon die linke Faust des Inders in den schäumenden Rachen, und gleichzeitig der Yatagan nach der Herzgegend.

Nana Sahib hörte noch ein Malmen und Krachen von Knochen, sah noch eine blutige Masse sich am Boden wälzen, dann floh er in weiten Sprüngen davon, den Gegner dem Raubtier allein überlassend. Wie mochte der Ausgang des Kampfes wohl sein? Nun, das war nicht zweifelhaft. Nana Sahib grübelte nicht darüber nach.

Als er das Ende des Dschungeldickichts erreicht hatte, kam er in eine etwas hügelige Gegend, und als er um eine Ecke bog, sah er die erleuchteten Fenster eines hohen, schlossähnlichen Gebäudes schimmern, wie solche die indischen Fürsten als Jagdschlösser oft in den unwirtlichen Wildnissen besitzen.

Erst in der Nähe des Tores mäßigte Nana Sahib seinen raschen Lauf und sammelte Atem. Als er die niedergelassene Zugbrücke betrat, hatte er sich wieder vollständig beruhigt.

Der Torhüter ließ den Radscha mit einer tiefen Verbeugung eintreten. Das Schloss gehörte Nana Sahib.

Ohne sich aufzuhalten, eilte er in ein Gemach, wo ein alter, herkulisch gebauter Mann in überreicher Kleidung, Haar und Bart weiß und gewellt, und ein kleiner, magerer Mann mit gelben, eingefallenen Gesichtszügen seiner zu warten schienen.

Ersterer war Bahadur, der Großmogul von Indien, welcher sich ebenso wie noch zahlreiche andere Fürsten während eines Jagdvergnügens auf dem Schlosse seines Neffen aufhielt. Bahadur war noch im Vollbesitz aller seiner früheren Rechte und Würden, aber — das wusste er selbst — nur so lange, wie es den Engländern gefiel.

Der kleine Mann war niemand anders als Timur Dhar, der mit Bahadur sehr vertraut zu sprechen schien.

Hochatmend trat der Radscha in das Turmgemach.

»Nana Sahib!«, riefen beide Männer gleichzeitig, als wären sie erstaunt.

»Hattet ihr vielleicht Sirbhanga erwartet?«, war die etwas gereizte Antwort.

»Wir wundern uns, dass du schon jetzt kommst. Hast du unser Ziel erreicht?«

»Es ging alles nach Wunsch, Sirbhanga ist tot, zerrissen von der Tigerin.«

»Hast du dich von seinem Tode selbst überzeugt?«, fragte Timur Dhar.

»Das durfte ich nicht. Der Tigerin war nicht zu trauen. Durch den Mord des Jungen außer sich, durch den Kampf gereizt, hätte sie sich leicht auf mich stürzen können.«

»So hat Sirbhanga das gewagt, was du nicht gewagt hättest?«

Nana Sahib maß den Gaukler mit großen Augen.

»Wie? Du machst mir Vorwürfe, du, der du den Plan zurechtgelegt hast?«, fragte er schneidend.

»Sinkolin hat einen unbesonnenen Ausspruch getan«, mengte sich Bahadur schnell dazwischen, »was wohl sehr, sehr selten vorkommen mag. Sein Rat war wie gewöhnlich der beste, den überhaupt jemand geben konnte. Niemand als Sinkolin wäre auf den Einfall gekommen, durch den wir uns so schnell des gefürchteten, aber seines Stolzes wegen auch so verhassten Sirbhangas entledigen konnten. Er war uns allen ein Dorn im Auge, doch wir mussten ihn achten, denn er ist wirklich ein Nachkomme Sewadschis, und die Krone gebührte ihm, nicht mir. Ich sterbe kinderlos, also würde ich sie ihm gern überlassen, wenn er der Mann gewesen wäre, das ungeheure Volk der Inder zu lenken. Er war es nicht, er war nichts weiter als ein rauher, furchtloser und furchtbarer Kämpfer, ein Anführer, aber kein Lenker einer Nation. Doch aus seinem Blute muss der König Indiens hervorgehen; wir selbst haben dafür gesorgt, dass die Sage immer mehr unter ihnen verbreitet wird. Wohlan, wir sind nicht mehr weit ab vom Ziel! Sirbhanga ist beseitigt. Sinkolin, lass das fremde Mädchen, die Begum von Dschansi, unter Blitz und Donner den abergläubischen Indern erscheinen; erst ihrem Volk allein, dann sorge dafür, dass ihr Erstehen bekannt wird. Auch ihren Gemahl werden wir zu ziehen wissen, schon befindet er sich in unserem Lande. Deiner Klugheit, Sinkolin, wird es ein Leichtes sein, ihn zu dem zu machen, wozu wir ihn haben wollen. Und dir, Nana Sahib«, wandte sich der Fürst an den sich tief verbeugenden Radscha, »dir spreche ich meinen Dank aus für die Ausführung des von Sinkolin angelegten Planes. Ich habe mich jetzt in dir so wenig wie früher getäuscht. Du hast deine Sache meisterhaft gemacht, vom Anfang an, als du den Streit mit Sirbhanga begannst, bis jetzt, da du uns die Nachricht von seinem Tode bringst. Ah, Nana Sahib, wir sind nicht mehr weit entfernt von unserm Ziel, bald werden wir die verfluchten Faringis, welche uns alles geraubt haben, was uns gehörte, welche uns wie Puppen nur mit Flittergold ausstatten, welche uns —«

Der greise Mann, der erst mit diplomatischer Ruhe gesprochen hatte, geriet plötzlich in Wut, und zwar in eine ganz unbeschreiblich maßlose. Seine sonst schönen Gesichtszüge verzerrten sich vor Hass, seine Augen sprühten Flammen.

Bahadur war ein ausgezeichneter Feldherr und Diplomat, der aber eine grenzenlose Leidenschaft besaß, die er nicht zu zügeln vermochte: den Jähzorn, und dieser brach bei ihm stets aus, wenn er von Engländern sprechen musste.

Diejenigen, welche die Geschichte des indischen Aufstandes kennen, wissen, dass Bahadur damals mit Hilfe seiner Verbündeten ganz sicher über die Engländer gesiegt hätte, wenn er seine Siege auszunutzen und das kriegerische Bergvolk der Sikhs für sich zu gewinnen verstanden hätte. In seinem blinden, fanatischen Hass aber verlor er stets die Besinnung und versuchte, anstatt sich schnell in eine gesicherte Stellung zurückzuziehen, den Feind jedes Mal bis auf den letzten Mann zu vernichten.

Sein Wahlspruch war nicht, die Engländer sollten Indien räumen, sondern, alle Engländer sollten in Indien ihren Tod finden.

Dies genügt wohl, um Bahadur, den ersten indischen Fürsten, zu charakterisieren.

Während sich Nana Sahib dem Großmogul gegenüber äußerst demütig verhielt, sich jedes Mal, wenn derselbe von ihm sprach, tief verbeugte, blieb der als Sinkolin angeredete Gaukler völlig gleichgültig. Ja, er wagte sogar, den Großmogul mit einer geringschätzenden Handbewegung zu unterbrechen.

»Ereifere dich nicht, Bahadur, denn damit erreichst du nichts«, sagte er, »unsere Götter wollen keine Worte, sondern Taten. Lass uns alles tun, was in unseren Kräften steht, und die Kali um Hilfe anrufen. Jetzt erst das zunächst Liegende: Nana Sahib, du weißt also nicht, ob Sirbhanga wirklich tot ist?«

»Ich hörte seine Knochen zermalmen, ich sah die Tigerin auf ihm liegen, dann entfernte ich mich.«

»So werde ich mich dann selbst überzeugen, was vorgegangen ist, seine etwaigen Überreste hierher bringen lassen und die Tigerin töten, wenn sie nicht schon tot ist.«

»Das ist wohl kaum möglich«, lächelte Nana Sahib.

»Warum nicht? Sirbhanga war ein Fürst der wilden Berge, als Jäger berühmt. Dass er oftmals den Panther im Einzelkampf getötet hat, das weiß ich.«

»Ein Panther ist kein Königstiger.«

»Nun, ich werde sehen. Getötet muss die Tigerin auf jeden Fall werden.«

»Warum?«, fragte Nana Sahib missmutig.

»Damit Sie nicht an uns zur Verräterin wird. Jetzt erzähle. Nana Sahib, wie der Zweikampf stattfand.«

Nana Sahib erzählte sein Erlebnis in der Dschungel.

»Gut«, sagte Sinkolin dann, welcher hier allein maßgebend zu sein schien, »so gehe du, Bahadur, jetzt mit Nana Sahib zu den Gästen und verkünde ihnen den Ausgang des Zweikampfes, dessen Ursache sie alle kennen. Ich mische mich unter die Diener und beobachte den Eindruck, den die Nachricht vom Tode Sirbhangas auf sie macht.«

Sinkolin verließ das Gemach, ebenso Bahadur und Nana Sahib, diese aber durch eine andere Tür als jener.

Die Letzteren traten nach einer Wanderung durch lange, dunkle Gänge in einen geräumigen Saal, in welchem an einer langen Tafel gegen zwanzig vornehme Inder saßen.

Auch wenn ihre Kleidung nicht so überaus reich gewesen wäre, mit Diamanten besetzt, wo sich diese nur anbringen ließen, ebenso wie die aus dem Gürtel hervorragenden Dolchgriffe und Pistolenkolben von Edelsteinen strotzten — so hätte man doch schon an den stolzen, bronzenen Gesichtern, aus denen Herrsch- und Ehrsucht sprachen, erraten, dass hier nur die Vornehmsten Indiens versammelt waren. Wenn auch nicht alle Radschas oder Fürsten, so war doch keiner darunter, der nicht aus einem altangesehenen Hause gestammt hätte.

Unzählige Diener, zum Teil rot, zum Teil blau gekleidet, eilten hin und her und bedienten die Jagdgäste, welche nicht von Nana Sahib, sondern von Bahadur hierher geladen worden waren.

Man speiste hier von goldenen Schüsseln; ist doch der Reichtum der indischen Fürsten ein geradezu fabelhafter.

Dass auf der Tafel neben den schweren, südländischen Getränken, Likören und so weiter auch Champagner vorhanden, war selbstverständlich. Dieser französische Wein hat die ganze Welt erobert, jeder Chinese oder Inder, der ein großes Haus macht, bewirtet seinen Gast mit Champagner.

Das lebhafte Gespräch verstummte, als Bahadur und Nana Sahib eintraten; aller Augen richteten sich besonders auf letzteren. Die Diener entledigten sich schnell ihrer Schüsseln und Flaschen und traten in dreifacher Reihe hinter die Stühle ihrer Herren, wie üblich rechts die roten, links die blauen.

Bahadur hatte auf einem etwas erhöhten Stuhle Platz genommen, ließ sich ein Glas schäumenden Champagner reichen und trank es langsam aus.

In dem Saale war tiefste Stille eingetreten, man wusste, dass jetzt etwas Wichtiges verkündet werden sollte. Nana Sahib war lange entfernt gewesen.

Bahadur stand auf und streckte beide Arme nach den Seiten aus.

»Geht!«

Sofort verneigten sich ungefähr hundert Diener mit über dem Kopf erhobenen Armen und marschierten hintereinander zum Saale hinaus. Nur einer blieb zurück, der, welcher vorhin mit Bahadur zugleich eingetreten war, ein kleiner; magerer Kerl mit großem, schwarzem Vollbart. Es war der Leibdiener des Großmoguls, sein beständiger Begleiter, der ihn zugleich barbierte, für diesen galt der Befehl nicht, er durfte im Saale bleiben, selbst wenn das Wichtigste und Geheimnisvollste besprochen worden wäre.

Er stand mit über der Brust gekreuzten Armen hinter dem Stuhle Bahadurs und ließ seine kleinen, scharfen Augen über die Gäste schweifen.

»Radschas und Maharadschas Indiens, meine Freunde«, begann Bahadur mit tiefer, dröhnender Stimme, als sich die Tür hinter dem letzten der Diener geschlossen hatte, »ein Stuhl ist leer an unserer Tafel. Es fehlt ein Fürst in unserer Mitte — Sirbhanga, der Radscha von Dschansi mit dem Ehrentitel Brahma, weil aus seiner Familie Brahmanen hervorgehen dürfen. Doch Sirbhanga war kein über Fehden grübelnder Mann, er ist ein Krieger, ein Kampfesheld gewesen —«

»Gewesen?«, rief der Bahadur gegenübersitzende Inder wie erschrocken.

»Gewesen!«, wiederholte Bahadur. »Und du, Abdul Hammed, bist der einzige unter meinen Gästen, der darüber staunt. Da Nana Sahib wieder in unserer Mitte ist, müsstest du wissen, dass Sirbhanga Brahma nicht mehr zu den Lebenden zählt — Sirbhanga ist tot!«

Bahadur machte eine Pause. Unter den Gästen herrschte ein drückendes Schweigen, aus jedem Auge, aus jedem Zug sprach die größte Spannung.

»Wir alle waren gestern Abend Zeuge«, fuhr Bahadur dann fort, »wie sich zwischen Sirbhanga und dem edlen Nana Sahib ein Streit entspann um die Ehre, wer mir zur Linken sitzen solle. Denn den Platz zur Rechten kann niemand dem Maharadscha von Oudh streitig machen. Beide konnten sich nicht einigen, Sirbhanga bestand darauf, weil er ein Nachkomme Sewadschis ist. Nana Sahib, weil er mir verwandtschaftlich näher steht. Da forderte der heißblütige Sirbhanga meinen Neffen auf, den Zweikampf entscheiden zu lassen, wem die Ehre gebühre. Ich konnte nichts weiter tun, als eine Bedenkzeit von vierundzwanzig Stunden zu befehlen, doch auch nach Ablauf dieser Frist hatte sich das Blut noch nicht abgekühlt — heute Abend forderte Sirbhanga abermals Nana Sahib heraus, denn inzwischen waren noch andere Beleidigungen gefallen. Nana Sahib nahm die Forderung natürlich an, und vor einer Stunde ist Sirbhanga im Kampfe gefallen.«

Nana Sahib sah überall fast ungläubige Gesichter, denn Sirbhanga war allgemein als ein nahezu unüberwindlicher Kämpfer bekannt. Auf einen Wink Bahadurs erhob sich ersterer und erzählte, auf welche Weise der Zweikampf stattgefunden hatte.

Jetzt wurden überall Rufe des Erstaunens laut.

»Und seine Leiche?«, rief ein Inder. »Soll der Körper des edlen Maharattenfürsten den Raubtieren zum Fraße dienen?«

»Wir holen ihn selbst«, entgegnete Bahadur. »Nana Sahib wird uns nach dem Orte führen, wo der fürchterliche Kampf stattgefunden hat. Schon werden die Rosse gezäumt und Fackeln bereitgehalten. Wohl niemand wird sich ausschließen, wenn wir die Leiche holen oder sie dem Tiger abjagen! Halt! rief Bahadur, als sich die Gäste erheben wollten. »Erst etwas anderes, noch Wichtigeres! Sirbhanga ist tot — hat niemand etwas zu sagen?«

Ein junger, feuriger Inder sprang auf.

»Sirbhanga ist tot«, rief er, »und das Volk von Dschansi hat keinen Fürsten mehr! Viel habe ich von meinem Vater über ihn erzählen hören, rätselhafte Begebenheiten; und nun, da er tot ist, müssen sich diese Rätsel lösen! Wo ist Sirbhangas Sohn, der vor achtzehn Jahren in einer Höhle geboren sein soll? Wo ist die Mutter, die ihm so geheimnisvoll das Leben gegeben haben soll? Wir kennen ihr Grab nicht. Und wo endlich ist das fremde Mädchen, das nach dem Tode Sirbhangas in Dschansi erscheinen soll, um die Engländer zu vernichten, wie sie selbst die Tochter der Göttin Kali, erzeugt von Sewadschi, sein soll? Noch sehe ich keine Wunder.«

Es lag unverkennbarer Hohn in den Worten des jungen Inders, und Bahadur wie noch manche andere runzelten die Stirn.

»Zweifelst du daran«, fragte Bahadur, »dass die Angaben des alten Brahmanen am See, der das Weib Sirbhangas vor achtzehn Jahren in die Berge führte und sie dort in einer unbekannten Höhle entbunden hat, die Wahrheit enthalten? Hüte dich, des Glaubens der Inder zu spotten! So gewiss Sirbhanga tot ist, so gewiss wird auch das Mädchen aus Nirwana, dem fremden Lande, erscheinen, denn die Göttin Kali hat es uns durch ihre Priester versprochen. Ihre Tochter, die Sewadschi mit ihr gezeugt, wird Indien von den verruchten Eindringlingen reinigen; wie ihre Mutter wird sie nur Vernichtung kennen, und ist Indien frei, dann soll auch Sirbhangas Sohn erscheinen, ein Mensch, kein Gott, und indem er die Vernichterin freit, macht er auch sie zum Menschen, und statt zu vernichten, wird sie von da an in Liebe neben ihrem Gemahl das herrliche, freie Indien regieren —«

Bahadur brach ab und lauschte. Im Hofe klopfte man ans Tor; er hörte Pferdehufe die Steinfliesen stampfen und einen Wortwechsel, der immer lauter wurde.

Doch Bahadur wollte noch zum Schluss kommen. Er hob beide Hände empor und blickte wie begeistert zur hohen Decke des Saales hinauf, die, mit goldenen Sternen verziert, den Nachthimmel darstellte.

»Heilige Kali«, rief er mit unterdrückter Stimme, »schicke uns endlich deine herrliche, siegreiche und furchtbare Tochter; sende sie aus dem fremden Lande, wo sie träumt, zu uns, wir wollen sie mit Jauchzen und Ehren empfangen. Sieh, die Zeit ist erfüllt, Sirbhanga ist tot, und wir sind bereit. Mächtige Kali, vergiss dein Versprechen und dein Volk nicht —«

Wieder musste Bahadur abbrechen, denn drunten wurde mit schmetterndem Schlag gegen das Tor gepocht.

»Aufgemacht! Aufgemacht!«, schrie jetzt eine Stimme auf englisch. »Oder ich haue diese lumpige Tür kurz und klein! Glaubt ihr Halunken denn, ich lasse so einen Kerl, der eine Tigerkatze nur mit dem Schwerte tot sticht, wie einen Hund an der Erde verrecken? Er soll in einem Bett sterben, wenn er auch nur ein Heide ist.«

Gleichzeitig erfolgten wieder heftige Schläge.

»Das sind die Engländer, sie haben Sirbhanga gefunden! Und wenn er noch lebt, dagegen die Tigerin tot ist«, flüsterte der hinter Bahadur stehende Diener seinem Herrn zu, »dann wehe uns!«

Damit eilte er ohne Aufforderung hinaus, Bahadur und die Gäste in Bestürzung zurücklassend.

Erschrocken flatterten die Vögel aus ihrem leichten Schlafe von den Ästen auf, kleine Säugetiere huschten und brachen durch das Unterholz, und mit furchtsamem Geheul zogen sich die vierfüßigen Räuber zurück, wenn sich ihnen die vielen Fackeln näherten, die von durch den Urwald marschierenden Kulis geschwungen wurden.

Sie begleiteten einen Trupp Europäer, der noch zu so später Nachtzeit auf schmalem, unebenem Wege durch den tropischen Wald zog — eine mühsame Wanderung.

Dem Zuge voran schritten zwei Männer, einer groß, der andere klein, mit schweren Büchsen bewaffnet und in einer Kleidung, wie sie von Trappern in den Wildnissen Amerikas getragen wird. Diese beiden Männer waren von keinem Fackelträger begleitet. Sie brauchten kein Licht, um den Weg zu erkennen, denn es waren keine anderen als Dick und Charly, deren Augen die Finsternis durchdringen konnten, und die mit dem Instinkt eines Spürhundes jede Anwesenheit eines unheildrohenden Wesens, sei es Tier oder Mensch, zu wittern vermochten.

In einer Entfernung von etwa zwanzig Schritten folgte, von Fackelträgern umgeben, der eigentliche Trupp, bestehend aus der Gesellschaft, die sich in England zusammengefunden hatte, um den Felsentempel der Göttin Kali aufzusuchen.

Die weiblichen Mitglieder der Expedition saßen auf Maultieren, welche in Indien in stattlicher Größe gezogen werden, alle übrigen waren zu Fuß. Eine Anzahl nachfolgender Maultiere trug das Gepäck.

Es existierten damals in Indien zwar schon viele Eisenbahnen, alle größeren Städte waren durch Schienenwege miteinander verbunden, aber Indien ist groß — oft musste man tagelang zu Fuß oder zu Pferd reisen, war das Ziel einmal ein anderes als eine große Stadt.

Schon seit Wochen zog die Gesellschaft kreuz und quer durch Indien mit Kiong Jang als Führer, doch immer schüttelte der Chinese den Kopf — er hatte noch kein Erinnerungszeichen an den Weg seiner Flucht gefunden.

Oft fanden wichtige Unterredungen zwischen Reihenfels, Hira Singh und Kiong Jang statt, aber zu einem Resultate kam man nicht.

Wie ein steuerloses Schiff trieb die Gesellschaft in dem ungeheuren Lande umher. Jetzt befand sie sich auf dem Wege nach Delhi, der Hauptstadt von Oudh, der Residenz des Großmoguls und überhaupt der bedeutendsten Stadt des Landes.

Die Nacht hatte sie überrascht. Da nach Aussage der hier bekannten Inder, die als Fackelträger engagiert waren, eine in englischem Besitze befindliche Plantage nicht mehr weit entfernt war, hatte Reihenfels beschlossen, diese aufzusuchen, anstatt wieder am Abend ein Lager aufschlagen zu lassen, was schon oft geschehen war.

Alles dazu Nötige führte er auf den Maultieren mit sich.

Reihenfels galt als Haupt der Karawane; willenlos gehorchte man seinem Befehl, mit Ausnahme Augusts, mit dem sich Reihenfels eine Last auferlegt hatte. Dieser Bursche fügte sich nicht ohne weiteres den Anforderungen, die sein Herr an die Mitreisenden stellte, bei Aufbürdung jeder neuen Reisebeschwerde war seines Räsonierens kein Ende.

Die beiden vorausschreitenden Pelzjäger wechselten kein Wort; stumm gingen sie nebeneinander her, ganz in ihre Aufgabe vertieft, eine etwaige Gefahr aufzuspüren.

Nicht so still war es bei dem nachfolgenden Trupp.

Die halbnackten Kulis schwangen fortwährend die lodernden Fackeln kreisförmig durch die Luft und stießen dabei gellende Schreie aus, sodass ein endloses Geheul durch den Wald tönte. Sie taten dies, damit die Raubtiere dadurch erschreckt werden sollten, sodass sie flohen und nicht etwa Lust bekamen, sich einen Menschen aus dem Zuge als Beute zu holen.

Auf diese Weise wird in Indien, wenigstens während der Nacht, jeder Wald passiert; jeder reisende Europäer muss solche Spektakelmacher engagieren.

An ein stilles Träumen war daher nicht zu denken, und um die annehmende Müdigkeit zu verscheuchen, unterhielt man sich. Das Gespräch musste fast schreiend geführt werden, denn vor dem Heulen der Inder verstand man kaum sein eigenes Wort.

Reihenfels hatte eben der erschöpften Lady Carter versichert, dass sie nicht mehr weit von ihrem Ziele entfernt seien. In ein bis zwei Stunden könnten sie die Plantage erreicht haben, wo sie sicher als Landsleute freundliche Aufnahme finden würden.

»Ein bis zwei Stunden«, murrte neben Reibenfels August, »und das nennen Sie nicht mehr weit. Ich danke für Obst und anderes Gemüse, solch einen Weg soll der Teufel holen; an den Wurzeln stößt mau sich die Schienbeine kaputt, und die Dornen zerfetzen die Haut. Meine Füße brennen wie Pfeffer, ich kann, weiß Gott, nicht mehr gehen.«

Reihenfels, welcher sonst bei grundlosen Klagen recht ungeduldig werden konnte, sprang mit seinem Diener, ganz gegen die Gewohnheit, immer recht liebenswürdig um.

»Mein lieber August«, sagte er freundlich, »wir haben kein besseres Los als du. Wir alle sind müde, aber niemand als du allein klagt.«

»Ja, die anderen sind das Rennen gewöhnt, wie zum Beispiel mein Bruder und der andere Kerl da vorn, ich aber nicht. Und die nackten Kulis, na, das sind eben Wilde, keine Menschen.«

»Und Hira Singh und Kiong Jang?«

»Bäh, die bestehen nur aus Haut und Knochen, die haben gar kein Gewicht.«

»Und ich? Glaubst du, mir schmerzen die Füße nicht von dem langen Gehen?«

»Ja, warum haben Sie sich denn in solch ein dummes Unternehmen eingelassen?«, Reihenfels verlor die Geduld noch nicht.

»Wenn es möglich ist, so erwerbe ich auf der Plantage einige Reittiere, und dann werden wir ein bequemes Reisen haben.«

»Jawohl, und reichen sie nicht, dann werde ich wohl wieder derjenige sein, der nebenhertroddeln kann.«

»Du machst mir doch nicht etwa Vorwürfe, weil ich die Maultiere den Damen überlassen habe? Das sähe wohl schön aus, wenn du rittest und Lady Carter ginge zu Fuß nebenher! Es tut mir leid, dass ich, als wir die Station verließen, nur so viel Maulesel auftreiben konnte, wie zum Forschaffen des Gepäcks eben notwendig sind. Die armen Tiere sind sowieso schon überlastet.«

»Dann macht es auch nichts, wenn so ein Vieh einen Zentner mehr trägt.« Reihenfels unterdrückte noch einmal seinen Unwillen über den faulen Diener.

»Solange nicht jemand zum Gehen total unfähig ist«, sagte er ernst, »besteigt niemand ein Maultier, denn dann müsste diesem die Ladung abgenommen und mit ihr die Inder belastet werden. Das habe ich von vornherein gesagt und dabei bleibt es. Füge dich also ins Unvermeidliche!«

Er verließ den mürrischen, brummenden August.

»Kerl, brülle mir nicht so ins Ohr«, schrie dieser jetzt einen Kuli an, der eben wie ein Teufel aufheulte, »oder ich haue dir eine runter, dass du den Himmel für einen Dudelsack anstehst!«

Er holte wirklich zum Schlage aus, und der Schreiende machte sich eiligst aus der Nähe des aufgebrachten Menschen. In diesem Augenblicke blieben die beiden Vorläufer stehen und erwarteten den Trupp. Man befand sich am Rande des Waldes, vor ihnen tauchten Dschungeln auf, welche sich rechts endlos ausbreiteten, links sich zwischen Hügeln verliefen.

Schon jetzt merkte man, dass der Boden weich wurde, und im Sternenlichte konnte man erkennen, dass eine sumpfige Strecke zu überwinden war, wie man schon so manche mit vielen Schwierigkeiten passiert hatte.

»Sumpf«, sagte Dick einfach zu Reihenfels.

»Es scheint so, doch er erstreckt sich nur nach rechts hin. Ist dies nicht die Gegend, wo wir in dieser Richtung abschwenken müssen?«, wandte er sich an einen Fackelträger.

»Ja, Sahib.«

»Wie weit ist es von hier noch nach der Plantage?«

»Wenn die Maultiere nicht zu tief versinken, noch zwei bis drei Stunden, Sahib.«

»Zwei bis drei Stunden!«, schrie August mit verzweifelter Stimme. »Der Weg wird ja immer länger statt kürzer, ihr verdammten Lügner!«

»Ruhe!«, gebot Reihenfels, und fragte dann, sich wieder an den Inder wendend: »Wohin führt der Weg links? Er scheint trocken und viel begangen zu sein.«

»Nach einem Jagdschlosse, Sahib.«

»Wie, nach einem Gebäude? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wir suchen ja nur eine Unterkunft. Oder ist es nicht bewohnt?«

»Doch, Sahib.«

»Wem gehört es?«

»Dem Großmogul von Indien, Bahadur«, kam es wie zögernd von den Lippen des Inders.

»Es ist nicht leer?«

»Jetzt gerade nicht. Bahadur selbst befindet sich darin und viele, viele vornehme Radschas. Sie wollen in dieser Gegend jagen.«

Reihenfels entging nicht, dass der Kuli mit einer gewissen Scheu sprach. Schnell rief er einen Fackelträger heran, der bis jetzt entfernt gestanden und das Gespräch nicht gehört hatte.

»Wem gehört das Jagdschloss, welches dort links liegt?«, fragte er diesen.

»Nana Sahib, dem Radscha von Berar, Sahib«, war die unverzögerte Antwort.

»Wie, ich denke, es gehört dem Großmogul?«, wandte sich Reihenfels an den ersten Inder.

»So ist es auch.«

»Nein, es gehört Nana Sahib«, sagte der zweite. »Bahadur hat es vor einiger Zeit dem Sohne seines Bruders geschenkt.«

»Befindet sich Nana Sahib auch jetzt dort?«

»Ich glaube so! Alle Radschas sind hier zusammengekommen, um Tiger zu jagen.«

»Ah, nun kann ich mir erklären, warum wir Nana Sahib nicht in Akola trafen. Warum aber wollte dort niemand wissen, wo derselbe sei? Nun, das kann uns gleichgültig sein. Wie weit ist das Jagdschloss von hier entfernt?«

»Biegst du dort um den Hügel, so kannst du es schon liegen sehen.«

»Also nicht weit«, sagte Reihenfels nachdenkend.

»Nein, ganz nahe. Aber du gedenkst doch nicht, das Jagdschloss aufzusuchen? Der Großmogul ist zwar gastfreundlich, doch...«

»Nu, allemal werden wir diesen großmoglichen Herrn besuchen!«, rief August in heller Freude, dass er nicht mehr zwei bis drei Stunden, sondern nur noch eine kurze Strecke, und zwar einen trockenen, keinen sumpfigen Weg zu marschieren hatte. »Denn wenn er uns nicht so empfängt, wie es sich für unsereins geziemt, dann soll ihn doch gleich...«

»Wir wollen die Herren in ihrer Zusammenkunft nicht stören«, entschied Reihenfels, ohne auf seinen Diener zu achten, »wir gehen rechts. Weiter!«

Alle nahmen den Weg, der bald durch einen Sumpf führte, ohne Zögern auf, nur August ließ ein lautes Murren hören.

Ehe man den Sumpf erreichte, fand noch eine Unterbrechung statt, durch Augusts Schlauheit hervorgerufen.

Man hatte noch eine kleine Strecke von äußerst dichtem Unterholz zu durchschreiten, nur mühsam arbeitete man sich vorwärts. Der Boden war schon sumpfig, jeder Schritt erzeugte eine kleine Wasserpfütze.

Plötzlich brach August mit einem lauten Weheruf zusammen und blieb liegen. Reihenfels sprang sofort zu ihm hin.

»Ich habe mir den Fuß gebrochen!«, jammerte August. »Diese verdammten Wurzeln!«, Reihenfels glaubte ihm nicht recht. Er ließ mit Fackeln den angeblich gebrochenen Fuß, der sich aber in ganz richtiger Lage befand, beleuchten und untersuchte ihn.

»Höre, August, ich glaube, du flunkerst uns etwas vor! Wo schmerzt es dich denn?«

August stöhnte unter der tastenden Hand entsetzlich, doch Reihenfels wusste schon, dass ein Bruch des Fußgelenkes nicht vorlag.

»O — au — mein Schienbein!«, jammerte August.

»Nun ist es wieder das Schienbein.«

»Ich bin total unfähig, zu gehen.«

»Versuche einmal aufzustehen.«

»Ich kann nicht — eine innere Verletzung.«

Da plötzlich sprang August mit einem Satze auf beide Füße, aber auch alle anderen bemächtigte sich ein lähmender Schrecken.

Ein donnerndes Gebrüll zerriss die Luft, ein furchtbares Geheul, welches immer wuchs, dann aufhörte und wieder einsetzte, gefolgt von einem schrecklichen Fauchen. Es klang ganz in der Nähe.

»Der Fürst des Dschungels!«, flüsterte ein Inder mit bebenden Lippen.

»Er hat sich auf sein Opfer gestürzt«, ein zweiter.

Atemlos lauschten alle den entsetzlichen Tönen. welche fortdauerten. Alle, welche in Indien bekannt waren, ebenso auch Dick und Charly, wussten, dass hier ein Tiger sich nicht nur auf eine Beute geworfen hatte, sondern dass ein Kampf stattfand.

Mit wem konnte das gewaltige Raubtier, welches keinen Rivalen hat, einen solchen wohl ausfechten?

Das Geheul tönte zwar ganz nahe, aber die Stimme des Königstigers ist mächtig, der Kampf konnte sehr wohl einige hundert Meter weit entfernt stattfinden.

Da gellte ein anderer Schrei durch die Nacht, aus einer menschlichen Kehle stammend, und gleich darauf erscholl ein Laut wie das Todesröcheln des Tigers.

Ohne sich verabredet zu haben, eilten schon Dick und Charly in großen Sprüngen der Richtung zu, wo der ungleiche Kampf zwischen einem Menschen und einem Königstiger stattfinden musste. Reihenfels folgte ihnen ebenso schnell, die Büchse schussbereit in der Hand.

Sie hatten ein äußerst dichtes Gebüsch zu durchdringen, dann standen sie auf einer sumpfigen Lichtung. Doch bald bekam der Bach, welcher sich in der weichen Erde verbreitete, wieder feste Ufer, und da, wo er eine Art Bassin bildete, sahen die drei Anstürmenden im Sternenlicht zwei Körper am Boden liegen.

Furchtlos schritt Dick als erster darauf zu, die Büchse schussfertig im Arm. Er machte keinen Gebrauch von ihr. Der gewaltige Königstiger, welcher dort neben einem Menschen lag, rührte sich nicht.

Es bot sich ihnen ein entsetzliches Bild dar.

Der Körper des Mannes, welcher wahrscheinlich von dem Tiger hier am Rande der Dschungeln überfallen worden, war arg verstümmelt, die Brust zerfleischt, der linke Arm ganz vom Rumpf gerissen. Da der Verletzte jedoch auf dem Armstumpf lag, so war die Blutung nur eine mäßige.

Der Mann, ein Inder, anscheinend von sehr kräftigem Körperbau, hatte sich nicht wehrlos dem Tiger ergeben. Die Faust umklammerte fest den Griff eines Yatagans, und dieser stak bis zur Hälfte im Körper des Tigers, die Spitze hatte das Herz erreicht. Es war nicht der einzige Stich gewesen, der Tiger hatte noch andere aufzuweisen.

Doch ehe sein Tod eingetreten war, hatte er noch seine Wut an dem Überfallenen auslassen können.

Reihenfels setzte eine Pfeife an die Lippen und rief die Fackelträger heran. Auch alle anderen kamen auf diesen Kampfplatz.

»Der Mann ist wie ein Held gestorben«, sagte Dick und beugte sich zu dem anscheinend Toten herab; »es kommt mir fast vor, als hätte er den Tiger überfallen. Wo sind denn seine anderen Waffen? Alle Wetter«, schrie er dann plötzlich, »der lebt ja noch!«

Er hatte die Hand auf die blutige Herzgegend des Verwundeten gelegt und noch schwaches Leben verspürt.

Während die Übrigen in scheuem Schweigen die Unglücksstätte umstanden, die Kulis mit Furcht und Zittern, entlasteten die drei zuerst angekommenen Männer schnell ein Maultier, welches die bei einer solchen Reise unentbehrlichen medizinischen Hilfsmittel trug, nahmen Verbandstoffe zur Hand und beschäftigten sich mit dem Unglücklichen.

Nach Verwendung von sehr viel Watte und Bandagen gelang es ihnen endlich auch, das Fließen des Blutes aufzuhalten, selbst der Armstumpf konnte fest genug verbunden werden.

Der Inder lebte noch, war aber natürlich dem Tode nahe, und wohl schwerlich konnte man ihn am Leben erhalten. Der Blutverlust war schon zu stark gewesen, ringsum war der Boden mit Blut bedeckt, welches selbst das Wasserbassin rötete.

Die beiden Pelzjäger begannen nach ihrer alten Gewohnheit nochmals den Kampfplatz zu untersuchen, um festzustellen, was hier vorgegangen sei.

Auch der von den Zähnen des Tigers abgerissene Arm musste noch gefunden werden.

»Hallo, was ist denn das?«, rief August, der auf etwas getreten war, bückte sich und hob einen langen Gegenstand auf. Schnell warf er ihn mit Abscheu wieder von sich, er hatte in Blut gegriffen.

Charly kannte diesen Ekel nicht, er hob den länglichen Gegenstand auf und brachte ihn ins Fackellicht — es war ein muskulöser, nackter Arm, die Hand, um welche Fetzen eines Tuches hingen, vollständig zermalmt.

Auch Reihenfels nahm das Glied in die Hand und betrachtete es prüfend.

Da brachte Dick schon wieder einen anderen Fund, eine kleine, gelbe Tigerkatze, ebenso wie der große Tiger durch einen Stich ins Herz getötet. Da die Tigerin eben erst geworfen haben musste, so war kein Zweifel daran, dass dieses Junge das ihrige war.

Der Inder hatte also erst das Junge und dann auch noch die Mutter getötet. Aber wie in aller Welt konnte ein Mann eine solche Jagd nur mit einem Dolch, wenn er auch schwertartig groß war, unternehmen? Andere Waffen wurden nicht gefunden. Durch das tote Junge war bewiesen, dass der Inder nicht überfallen worden war, sondern dass er die Tigerin erst zur Wut gereizt halte.

Schon wollte Reihenfels den Arm zu dem Halbtoten legen, mit dem sich der Chinese und Hira Singh beschäftigten, als er einen Laut der Überraschung ausstieß und den Arm noch einmal einer Fackel näherte.

Seine Hand fuhr über den Oberarm und wischte das Blut fort.

»Hira Singh, was ist das?«, rief er dann in namenlosem Erstaunen. Der Gerufene trat zu ihm.

»Sanskrit«, sagte dieser, »wahrhaftig, dieselben Zeichen wie damals!«

»Sirbhanga Brahma«, flüsterte Reihenfels wie geistesabwesend.

Emily, die etwas abseits auf ihrem Maultier hielt und die Szene mit heimlichem Grausen beobachtete, sprengte heran.

»Sirbhanga Brahma?«, rief sie. »Dasselbe, was Eugen eintätowiert hat? Nicht möglich! Oder es ist doch nicht etwa...«

Ihre Augen wanderten mit einem entsetzten Ausdruck von Reihenfels nach dem verwundeten Inder.

»Nein, es ist nicht Eugen«, sagte Reihenfels. »Das ist ein großer, starker Inder, Eugen ist mittelgroß und schmächtig. Aber was soll das bedeuten? Nehmen die sich uns entgegenstellenden Rätsel denn gar kein Ende?«

Er beugte sich über den Verwundeten, konnte aber die Gesichtszüge nicht unterscheiden, denn ein Tatzenhieb hatte sie entstellt. Er untersuchte die zerfetzten Kleider oberflächlich und den Yatagan, welcher der starren Faust entwunden worden war, konnte aber keinen näheren Anhaltspunkt finden, wer dieser Mann sei.

»Kennt jemand einen Inder, der den Namen Sirbhanga Brahma führt?«, wandte er sich an die umstehenden Kulis, die vor dem Leblosen plötzlich eine heilige Scheu empfanden.

Alle verbeugten sich schweigend, blieben aber die Antwort schuldig.

»Er steht zu jenem Jüngling, welcher denselben Namen trägt, in einem Verhältnis«, flüsterte der Fakir Reihenfels zu.

»Du schließt das allein aus dem Namen?«

»Es ist dieselbe Tätowierung, es sind die Zeichen der Brahmanen. Ist es nicht wunderbar, dass der Jüngling auch den Arm mit der Tätowierung verloren hätte, wenn wir nicht gekommen wären? Brahmas Ratschlüsse sind unergründlich. Dies ist ein Fingerzeig von ihm.«

Der leblose Körper war noch sorgfältig gewaschen und verbunden worden.

»Der hat das Leben einer Katze«, meinte Charly. »Ich kalkuliere, er wird nicht gleich sterben.«

»Aber der Tod wird nicht zu vermeiden sein«, entgegnete Reihenfels, ihn nochmals untersuchend. »Doch hier können wir denselben nicht abwarten, wir müssen den Verwundeten mit fortnehmen.«

»Drei Stunden hält er es nicht mehr aus, er stirbt unterwegs.«

»Unser Ziel soll jetzt auch ein näheres sein, wir gehen nach dem Jagdschloss.«

»Zu Bahadur?«, riefen einige Kulis.

»Ja, er wird sich wohl nicht weigern, einen todwunden Menschen aufzunehmen, noch dazu einen Inder. Und ich werde mich nicht irren, wenn ich annehme, dass dieser Mann selbst zu der Jagdgesellschaft Bahadurs gehört.«

»Nur ein Radscha wagt es, einen Königstiger zum Kampf zu reizen«, fügte ein Kuli bewundernd hinzu.

Vorsichtig wurde der Verunglückte auf das leergewordene Maultier geladen und befestigt. Zwei Kulis mussten zu beiden Seiten gehen, andere die abgenommenen Packen tragen.

Unterdes hatten Dick und Charly mit zauberhafter Schnelligkeit dem Tiger das Fell abgezogen und dieses auf ein Tier gelegt, ebenso das des Jungen.

Dann schlug man den Weg ein, der nach dem Jagdschloss führte. Diesmal beschlossen Dick und Charly den Zug und hielten sich neben dem Tier auf, welches das auf dem Rücken ausgebreitete Fell trug. Der Maulesel zitterte wie Espenlaub, er fürchtete sich noch vor dem Fell des Raubtieres.

Die beiden Pelzjäger besprachen sich leise, worauf Charly sich zu Reihenfels begab, der den Zug mit anführte.

»Dick will Euch etwas sagen«, flüsterte er ihm zu.

Reihenfels blieb stehen und erwartete den Treiber des letzten Maultieres.

»Nun, was gibt's, Dick?«

»Etwas höchst Sonderbares.«

»Doch nicht schon wieder ein neues Rätsel?«

»Allerdings. Ich habe in meinem Leben schon so manches Raubtier geschossen, Panther, Jaguare, Wölfe, Luchse, wilde Katzen und so weiter, und manches Tier war dabei, dem ein Ohr, ein Auge, der Schwanz oder sonst etwas fehlte, aber dass sich die Tiger in Indien auch tätowieren, das habe ich noch nicht gewusst.«

Was sagst du da, sie tätowieren sich?«, fragte Reihenfels und glaubte, der Pelzjäger erlaube sich mit ihm einen Scherz.

»Es ist so. Dieser Kerl hier hat wahrscheinlich Anfangsbuchstaben seines Namens im Fell gehabt, nicht gerade tätowiert, aber eingebrannt. Da seht selbst! Na, was sagt Ihr nun?«

Dick deutete auf eine Stelle des gelben, wunderbar gestreiften Felles, und Reihenfels glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen.

Im gelben Untergrunde waren da klar und deutlich zwei schwarze Zeichen zu sehen, wahrscheinlich mit einem Eisen eingebrannt.

»Es sind zwei indische Buchstaben«, sagte Reihenfels ganz verwirrt.

»Wirklich?«, rief Dick erstaunt. »Ich machte vorhin nur Spaß. Aber lesen kann ich sie nicht.«

»Diese beiden Zeichen bedeuten ein N und ein S.«

»Laufen denn die sogenannten Königstiger in Indien alle gestempelt herum?«

Reihenfels blieb lange die Antwort auf diese nur spaßhaft gestellte Frage schuldig, starr waren seine Augen auf die beiden schwarzen Buchstaben geheftet.

»N und S«, murmelte er. »Was soll dies nun wieder bedeuten? Dick, du bist scharfsinnig, kannst du nicht einen Schluss ziehen? Was mag hier vorgefallen sein?«

»Nun, wie denkt Ihr wohl darüber?«, fragte Dick seinerseits »Meine Meinung ist folgende: Der Inder hat die Tigerkatze, die sich bei Abwesenheit der Mutter heimlich aus dem Lager entfernt hat, an der Quelle gefunden und sie aus Übermut getötet. Ihr Schreien rief die Mutter herbei, der Inder sah sie kommen und konnte sich zu einem verzweifelten Kampfe noch vorbereiten.«

»So ungefähr ist auch meine Ansicht«, nickte Dick. »Nur habe ich beim untersuchen des Platzes noch mehr gefunden. Ich habe es bis jetzt für mich behalten; was brauchen es die anderen zu erfahren?«

»Sehr richtig, und was hast du gefunden?«

»Vor allen Dingen waren zwei Männer hier anwesend, der eine hat die Richtung eingeschlagen, die wir jetzt gehen, Also dem Jagdschloss zu, und da er große Sprünge gemacht hat, so muss er geflohen sein, wahrscheinlich, als die Tigerin den Mann überfiel.«

»Das mag sein. Sonst noch etwas?«

Dick zog einige Schnüre und ein Tuch aus der Tasche.

»Dies habe ich auch gefunden, und ich wette, dass damit die Tigerkatze gebunden gewesen war. Hier am Hinterfuß hängt nämlich noch ein Stück Schnur, die von diesem abgeschnitten worden ist. Aber nun sagt mal im Ernst, wie kommt es, dass die Tigerin einen Stempel trägt? Bei uns in Amerika stempelt man wohl Rinder und Pferde, aber doch keine Bestien.«

»Ich weiß nur zwei Erklärungen«, entgegnete Reihenfels sinnend. »Die Tigerin ist entweder früher einmal in Gefangenschaft gewesen und wieder geflohen, oder sie war bis vorhin eine Gefangene und Gezähmte.«

»Gibt es denn solche?«

»Indische Fürsten halten sich oft weibliche Tiger, welche so zahm wie Hunde werden, wenigstens gegen ihre Herren. Nur wenn sie Junge haben, ist mit ihnen nicht zu spaßen. War diese Tigerin säugend?«

»Sie muss erst vor Kurzem geworfen haben, das Junge gehörte jedenfalls ihr.«

Das Gespräch brach ab, denn jetzt tauchte vor den Reisenden ein mächtiges, imposantes Gebäude mit erleuchteten Fenstern auf — das Jagdschloss.

Es war wie eine Burg gebaut, selbst der sich ringsherumziehende Graben mit Zugbrücke fehlte nicht, aber als Festung konnte das Gebäude trotzdem nicht dienen. Schon darum nicht, weil es mitten zwischen Hügeln lag. Reihenfels ließ nicht erst halten, kurz entschlossen führte er die Seinen über die niedergelassene Zugbrücke und erreichte unaufgehalten das starke, eiserne Tor.

Im Schloss ging es lebhaft zu. Fast alle Fenster waren erleuchtet, man hörte lautes Sprechen und sah Schatten hin und her huschen. Doch niemand schien die fremden Gäste zu bemerken, nur einige Hofhunde heulten jetzt lauter als vorhin.

Der Schwerverwundete lebte noch, einmal glaubte man sogar, er würde die Besinnung wiederbekommen. Aber sein Tod war unvermeidlich.

Als Reihenfels weder Klingelzug noch Klopfer fand, pochte er mit dem Revolverkolben laut gegen die Tür. Gespannt warteten alle der Antwort, die sie in dem Schlosse, in dem Bahadur, der erste Fürst Indiens, sich befand, bekommen würden. Die Kulis machten sogar ängstliche Gesichter und schienen gar keine Lust zu haben, eine Nacht zwischen fürstlichen Personen zu verbringen.

Allein niemand kam. Nur die Hunde heulten wütend auf.

»Pochen Sie stärker! Nehmen Sie den Büchsenkolben zu Hilfe, wenn die Leute taub sind!«, riet Mister Woodfield.

Reihenfels zögerte noch, zu so später Nachtzeit in einem fremden, indischen Schlosse solchen Lärm zu verursachen, da aber ließ schon Charly seinen Büchsenkolben gegen die Tür schmettern, dass die Funken aus dem Eisenbeschlag sprühten.

Die Schatten blieben an den Fenstern plötzlich stehen und spähten hinaus, dann kamen Schritte über den Hof, das Gebell der Hunde verstummte, in der Tür wurde eine Klappe zurückgeschlagen, und nachdem ein glühendes Auge die Gesellschaft gemustert hatte, fragte eine Stimme auf indisch:

»Was ist euer Begehr? Dies Schloss gehört einem Inder, kein Faringi hat Zutritt. Entfernt euch!«

»Wir haben einen Inder gefunden, der von einem Tiger überfallen und schrecklich zugerichtet worden ist!«, entgegnete Reihenfels schnell. »Er stirbt, wenn er nicht gebettet und gut behandelt wird!«

»So lass ihn sterben, wie wir einst alle sterben werden!«, war die gelassene Antwort.

»Wüsstest du, wer er ist, du würdest anders sprechen!«

»Wer sollte es sein, der sich so spät in der Nacht noch da herumtreibt, wo der Tiger streift? Entfernt euch oder ich hetze die Hunde auf euch!«

»Das würdest du wohl bleiben lassen!«, entgegnete Reihenfels trocken. »Der Verwundete gehört zu den Gästen Bahadurs.«

Der Mann schwieg eine Minute; jedenfalls war er betroffen über diese Antwort. Dann sagte er in spöttischem Tone:

»Glaubst du, dir durch diese Lüge den Eingang zu erzwingen? Hat dir der Mann, welcher von dem Tiger überfallen worden ist, vielleicht gesagt, wie er heißt, und woher er kommt?«

»Ja«

»So lass ihn doch selbst sprechen!«

»Er ist bewusstlos geworden. Geh jetzt zum Besitzer dieses Schlosses und melde ihm, was ich dir gesagt habe, oder ich werde Mittel finden, mit ihm zu sprechen und mich über dein Betragen zu beschweren.«

Dies wirkte. Der Inder verschwand von dem Türloch, musste aber wahrscheinlich erst eine lange Konferenz mit anderen Dienern haben, denn er kam nicht wieder.

Da stöhnte der Verletzte tief auf und machte mit dem gesunden Arm eine Bewegung. Es mochte wohl sein letztes Erwachen sein.

Reihenfels befahl, ihn von dem Tiere abzuheben und auf ein ausgebreitetes Segeltuch an die Erde zu legen. Dann beugte er sich über ihn und redete ihn an, fragte ihn, wer er sei, erhielt aber keine Antwort.

»Er stirbt!«, sagte Reihenfels. »Ich hätte ihn so gern noch einmal zum Sprechen gebracht.«

Jetzt riss bei Dick die Geduld. Er klopfte mit der schweren Büchse so energisch gegen die eiserne Tür, dass sie in den Angeln erbebte, und rief dabei die im Schlusse des letzten Kapitels erwähnten Worte.

Das half. Nach einer halben Minute schon öffnete sich die Tür, und vor Reihenfels standen drei Männer, von denen zwei vollständig verhüllt waren, indes der dritte, ein kleiner Mann mit schwarzem Vollbarte, ein altes, runzliges Gesicht zeigte. Seine Augen fixierten im Nu jeden einzelnen des Trupps und blieben dann auf dem am Boden Liegenden haften, von dem sie sich auch nicht wieder trennten.

Im Hintergrunde zeigte sich noch eine Anzahl dunkler Gestalten, wahrscheinlich Diener, zu einer etwaigen Hilfe bereit.

Mit kurzen Worten erzählte Reihenfels das Vorgefallene. Schweigend hörten die Inder zu.

»Woher weißt du, dass dieser Mann zu den Jagdgästen dieses Schlosses gehört, wie du dem Torhüter vorhin gesagt hast?«, fragte dann der Kleine.

»Ich habe es nur geraten, weil ich hoffte, dass sich mir dann die Tür schneller öffnen würde.«

»So hast du falsch geraten. Dieser Mann gehört nicht ins Schloss. Doch er ist ein Inder, er soll nicht auf der nackten Erde sterben.«

Der Kleine klatschte in die Hände. Einige Kulis kamen von hinten vor und näherten sich dem Verwundeten.

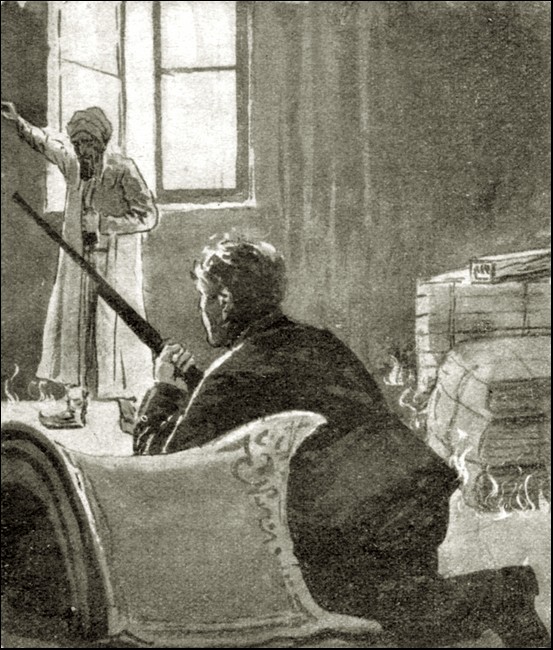

In demselben Augenblick machte dieser gewaltige Anstrengungen, um sich aufzurichten.

»Nicht — hierher!«, stieß er abgebrochen hervor. »Nana Sahib — ist — ein Schurke — er hat seine —«

Er kam nicht weiter. Mit einem Satz war der kleine Mann bei ihm und schlug das Segeltuch über ihn, sodass seine Worte erstickten.

»Fort!«, befahl er den Dienern. Diese hoben den Körper, vielleicht schon einen Leichnam, auf und trugen ihn in den Schlosshof.

Es war erst, als wollte Reihenfels sie daran hindern, aber gleich beherrschte er sich wieder. Dann trat der Kleine auf ihn zu und sagte mit gewinnender Freundlichkeit, als ob nichts geschehen wäre:

»Ich sehe, ihr kommt von einer langen Reise und seid müde, ist doch schon lange die Sonne in die Nacht hinabgestiegen. Die weiße Dame dort wankt im Sattel. Ich heiße euch im Namen meines Herrn willkommen, die Räume dieses Schlosses, über welches er mich zum Verwalter gesetzt hat, stehen euch offen.«

Er ging voran, und Reihenfels folgte, nachdem er seinen Begleitern, ganz besonders dem Chinesen und Hira Sing, zugenickt hatte, ohne Zögern in den Schlosshof. Die abwehrende Miene des Fakirs schien er nicht bemerken zu wollen. Die Männer halfen den Damen aus den Sätteln; erschöpft lehnten sie sich an die nächste Stütze. Es war die höchste Zeit gewesen, dass sie die Maultiere verließen.

»Erlaubt, dass ich erst meinem Herrn Mitteilung mache und Vorkehrungen für euer bequemes Nachtlager treffe«, wandte sich der Kleine wieder an Reihenfels.

»Wie heißt der Besitzer dieses Schlosses, dessen Tore sich so gastfreundlich jedem öffnen, auch wenn er Indien nicht seine Heimat nennt?«, fragte dieser.

»Es ist ein mächtiger Maharadscha, dem viele Radschas gehorchen, und er liebt die Gastfreundschaft, wie wir alle sie lieben«, war die ausweichende Antwort.

Der Kleine ging mit seinen Gefährten ins Schloss, die Gesellschaft war allein. Schnell traten Kiong Jang und Hira Singh gleichzeitig zu Reihenfels.

»Was tust du, Herr?«, flüsterte ersterer. »Weißt du nicht, in wessen Hause du über Nacht bleiben willst? Oder glaubst du, man weiß nicht, wer wir sind und was wir wollen?«

»Wir sind in der Höhle des Löwen!«, entgegnete Reihenfels so leise, dass kein anderer als diese beiden ihn verstehen konnten.«

»Und wir werden sie lebendig nicht wieder verlassen!«, fügte Hira Singh hinzu.

»Man soll uns kein Haar krümmen, versichere ich euch; dafür lasst mich sorgen! Die Damen konnten kaum noch weiter. Sie fielen fast von den Tieren herab, und außerdem bin ich begierig, zu erfahren, was man hier noch von mir fordern wird. Es ist ihnen höchst unbequem, dass ich den sterbenden Mann gefunden und auch seinen letzten Ausruf gehört habe. Hier ist ein Verbrechen verübt worden, und ich kann mir den Zusammenhang einigermaßen erklären. Sorgt nur dafür, dass die übrigen nicht erfahren, in welcher Gefahr sie sich befinden. Das dürfte ihnen die Nachtruhe stören.«

Reihenfels sprach mit Mister Woodfield, Dick und Charly so lange, bis der Kleine wieder heraustrat.

»Nochmals willkommen im Namen meines Herrn, des mächtigen und gnädigen Großmoguls von Indien!«, sagte er. »Die Gemächer sind für euch bereitet; morgen früh wird sich mein Herr nach dem Ergehen seiner Gäste erkundigen.«

»Wir nehmen seine Gastfreundschaft dankbar an«, erwiderte Reihenfels. »Doch es ist nötig, dass wir vorher einen Boten abschicken!«

»Einen Boten? Wohin?«

»Nach der Plantage von Mister Shaw, den du wohl kennst, denn seine Besitzung liegt nur drei Stunden von hier entfernt!«

»Nicht einmal so weit. Wozu aber das?«

»Wir meldeten ihm, dass wir heute Abend bei ihm eintreffen würden, doch der Weg war zu weit und zu beschwerlich, wir verspäteten uns. Auch könnten wir den Verwundeten nicht dorthin bringen, er wäre unterwegs gestorben und nicht bei seinen Landsleuten. So kamen wir hierher.«

»Wohl, so wird sich Mister Shaw, mein Nachbar, freuen, euch morgen zu sehen, wenn ihr es nicht vorzieht, Bahadurs Gastfreundschaft länger zu genießen.«

»Aber Mister Shaw würde sich ängstigen, wenn er nicht wenigstens die Nachricht erhält, dass wir hier gut aufgehoben sind. Er ist ein Freund jener Lady dort und sorgt sich um sie.«

»Gut, so werde ich einen schnellfüßigen Boten zu ihm senden. Des Pferdes Huf wird durch die sumpfige Erde zu sehr gehindert. Schreibe einen Brief an deinen Freund, ein treuer Diener wird ihn besorgen.«

»Ich werde keinen deiner Diener zu so später Nacht noch belästigen. Hier, mein Gefährte wird das Schreiben überbringen.«

Er gab Dick, der neben ihm stand, ein Stück Papier. Dieser warf sofort die Büchse über die Schulter und wandte sich zum Gehen.

Schnell trat ihm der Kleine in den Weg.

»Das lasse ich nicht zu! Du bist müde, und meine Diener sind ausgeruht!«

Reihenfels übersetzte Dick diese Worte in Englisch.

»Oho, da irrt Ihr Euch, wenn Ihr glaubt, ich könnte müde werden!«, lachte der Jäger. »Lasst mich nur gehen!«

»Ihr seid hier unbekannt!«

»Ich werde mich zurechtfinden!«

»Durch die Wildnis?«

»Durch die Wildnis! Good bye!«

Dick schlüpfte an dem Kleinen vorbei, der ihn auch nicht mehr hinderte, und war im Nu zum Schlosshof hinaus.

Reihenfels entging es nicht, wie unangenehm es dem Kleinen war, dass Dick die Botschaft übernahm. Er wusste überhaupt ganz genau, was in jenem vorging.

Die Gäste wurden ins Schloss geführt, wo sie sich trennen mussten. Emily, Miss Woodfield und Hedwig bekamen Zimmer in einem Seitenflügel angewiesen.

»Fürchten Sie sich nicht!«, flüsterte Reihenfels ersterer beim Gutenachtgruß unbemerkt zu.

»Wir sind hier sicher! Schlafen Sie wohl!«

Dann aber bestand er energisch darauf, dass die Übrigen nicht getrennt würden, auch nicht Hira Singh und Kiong Jang, ebenso, dass sein Gepäck ohne Ausnahme mit nach ihren Zimmern gebracht würde. Der Kleine, der die Rolle eines Schlossvogtes spielte, willigte ohne Bedenken in alles ein.

Niemand außer Reihenfels, Kiong Jang und Hira Singh wusste, in welch gefährlicher Lage sie sich befanden, höchstens der abwesende Dick ahnte dies noch, und ihm war auch bekannt, dass das Leben aller davon abhinge, dass er sich durch List oder Gewalt während seines nächtlichen Weges nicht überrumpeln ließe.

Fiel er in die Hände der Häscher, die jetzt eben in großer Anzahl bis an die Zähne bewaffnet und von Hunden begleitet, deren Mäuler mit Tüchern umwickelt waren, das Schloss verließen, so war das Leben aller verwirkt.

Reihenfels erteilte ruhig einige Instruktionen, wie man sich bei einem etwaigen nächtlichen Besuche der Schlossbewohner — man war ja in einem fremden Lande, unter wegen ihrer gewandten Dieberei bekannten Indern — verhalten sollte, dann suchte jeder den dicken Teppich mit Polster auf, der hier die Stelle des Bettes vertrat.

Etwa hundert Meilen südlich von dem Schloss, in das Bahadur die benachbarten Fürsten, angeblich zur Jagd, eingeladen hatte, befindet sich ein felsiges, mit mächtigen Steinen besetztes Tal, und durch dasselbe zog, von der letzten Abendsonne beschienen, eine lange Karawane.

Den Mittelpunkt des Zuges bildete ein Elefant, auf dessen Rücken sich ein geräumiger Aufbau aus Holz befand. Es musste in diesem eine sehr schwüle Luft herrschen, denn die Tür und die Fenster des Baldachins waren sorgsam mit dichten Tüchern verhängt.

Auf dem Halse des Elefanten, so, dass seine Beine von den gewaltigen Ohren des Dickhäuters bedeckt waren, saß der nackte Mahaut, der Elefantenführer, nur an der Seite am Gurt einen Hammer und ein meißelartiges Eisen tragend.

Neben dem Elefanten ritt auf einem schönen Rappen ein Hindu, schon durch seine reiche Kleidung und die kostbaren Waffen, wie durch sein ganzes, gebieterisches Wesen verratend, dass er der Herr sei.

Bewaffnete Reiter und Fußgänger, Kulis, die bei Nachtreisen Fackeln schwingen und Lärm machen mussten, Kamele, auf deren Rücken in unverhangenen Baldachinen Hindumädchen hockten, vervollständigten die Karawane.

Als Führer diente ein nackter, tiefschwarzer Bursche. Außer einem kleinen Schurz trug er an einem Strick, der sich um die Brust schlang, ein riesiges, bloßes Schwert. Er war also einer jener tollkühnen Männer, welche den Elefanten zu Fuß jagen, sich an das grasende Tier heranschleichen und es durch Zerhauen der Achillessehne zum Sturz bringen.

Alle diese Elefantenjäger müssen fabelhaft schnelle Läufer sein, und so verfügte auch dieser Mann über ein paar stattlich lange Beine.

Das an der rechten Seite herabhängende Horn ließ in ihm den Führer erkennen, ein wichtiges Amt, und selbstbewusst schritt auch der Mann dem Zuge in einer Entfernung von zwanzig Metern voran.

Diese Karawane reiste schon wochenlang, und der vornehme Hindu dachte nicht daran, die Eisenbahn zu benutzen, wenn ihm dazu auch schon oft Gelegenheit geboten worden war. Er wanderte lieber neben dem Schienenstrang her, obgleich die Karawane nur für ihn und die Person ausgerüstet war, die das Innere des Baldachins auf dem Elefanten barg. Vielleicht hasste er, wie manche andere Inder, jede moderne, durch die Engländer getroffene Einrichtung, vielleicht aber hatte es auch einen anderen Grund.

Dem Hindu war nämlich ungeheuer viel daran gelegen, das Inkognito des Wesens zu wahren, welches der Baldachin beherbergte. Auf jeden Fall war es ein Weib, ob aber seine Frau, ob seine Tochter, wie sie aussah, warum sie sich nicht anders als tief verschleiert zeigen durfte, und das nur selten, wusste niemand zu sagen.

Wäre die Eisenbahn benutzt worden, dann hätte der Schleier leicht einmal gelüftet werden können. So war dies fast unmöglich.

Wurde der Baldachin im Lager während der Nacht oder des heißen Mittags zur Ruhe vom Elefanten abgehoben, so durfte das geheimnisvolle Wesen ihn doch nicht verlassen. Selbst die Dienerinnen durften das Häuschen nicht betreten; sie bereiteten die Mahlzeiten, sorgten für das mit Rosenöl vermischte Waschwasser — Hindus peinigen sich förmlich mit Waschungen — sie packten täglich die frischen Unterkleider aus, aber alles wurde von dem vornehmen Hindu selbst hineingetragen, und nach dem Ertönen einer hellen Pfeife wieder herausgeholt.

Daraus hätte man schließen können, dass der Insasse ein Weib war, das jener eifersüchtig vor aller Welt verborgen hielt; aber wiederum behandelte er die Person, wenn er sie nach Aufschlagen des Nachtlagers im Freien auf und ab führte, mit der größten Unterwürfigkeit. Bei diesen Spaziergängen war sie tief verschleiert, nur aus den graziösen Formen und den sicheren Bewegungen konnte man schließen, dass sie ein junges Mädchen war.

Jedenfalls war sie eine sehr vornehme Hindu, die unerkannt reisen wollte, und ihr Begleiter, obwohl scheinbar auch ein Vornehmer, nichts weiter als ihr Diener. Eine Entführung lag auf keinen Fall vor.

Doch die Begleiter der Karawane, männliche und weibliche, zerbrachen sich auch nicht den Kopf darüber, wer die Fremde sein mochte. Sie wurden gut bezahlt, und damit waren sie zufrieden.

Jetzt richtete sich der Hindu in den Steigbügeln auf und spähte, mit der Hand die Augen vor den blendenden Strahlen der Abendsonne schützend, nach vorn. Dem Führer waren einige Männer in schnellem Laufe entgegengekommen, fast wie dieser selbst aussehend, ebenfalls das lange Schwert tragend, also ebenso Elefantenjäger.

Sie wechselten mit dem Führer einige Worte, dieser blieb plötzlich stehen, legte das Horn an den Mund und entlockte demselben einen langgezogenen, tremolierenden Ton.

Unwillkürlich stockte die ganze Karawane, selbst der Elefant blieb stehen, ohne von seinem Führer mittels des langen Stabes dazu aufgefordert worden zu sein.

Nur der Hindu gab seinem Rappen die Sporen und befand ich im Nu neben dem Führer, der von den Elefantenjägern umringt wurde. Sein Hornsignal hatte vor einer drohenden Gefahr gewarnt.

»Was gibt's? Welche Gefahr ist im Anzug?«, fragte der Hindu und griff nach den Pistolen im Halfter.

»Herr, das wandernde Feuer ist in dieser Gegend gesehen worden!«, war die ängstliche Antwort des Führers.

»Das wandernde Feuer? Was ist das?«

»Wie? Du kennst es nicht?«

»Ich habe nie davon gehört.«

»So bist du noch nicht in dieser Gegend gewesen?«

»Nein, sonst brauchte ich dich nicht als Führer! Nun sprich, was ist das für ein wanderndes Feuer, welches dich veranlasst, den Zug ins Stocken zu bringen?«

»Er kennt das wandernde Feuer nicht!«, riefen die Elefantenjäger einstimmig.

»Das wandernde Feuer ist ein Agni, ein Feuergeist«, erklärte jetzt der Führer, »der Brahma verspottet hat und nun zur Strafe auf Erden ohne Ruhe unterwandern muss. Aus Rache tötet er jeden Inder, dem er begegnet.«

»Torheit«, rief der Hindu unwillig, »das ist eine Fabel, in wahnwitzigen Köpfen entstanden!«

Die Elefantenjäger erschraken und schlugen sich mit der rechten Faust wiederholt heftig auf die linke Schulter, was bei den Indern dem sich Bekreuzigen der Katholiken entspricht.

»Ich habe ihn selbst gesehen«, flüsterte der Führer; »Es ist ein alter Mann mit langem, weißem Haupthaar und Bart, statt der Nägel hat er Klauen, und seine Augen glühen wie feurige Kohlen. Er schleicht des Nachts in den Wäldern umher, hat immer einen brennenden Zweig in der Hand und heult wie eine Hyäne.«

»Akam täi, akam täi — so ist es«, riefen die Elefantenjäger und schlugen wieder die Schulter.

»Und eine Keule hat er, die er nach jedem Inder schleudert, und immer kehrt sie wieder in seine Hand zurück«, fügte einer hinzu.

»Er tötet jeden, dem er begegnet?«, fragte der Hindu.

»Jeden; er schlägt ihm mit der Keule den Schädel ein.«

»Und ihr habt ihn selbst gesehen?«

»Wir haben das wandernde Feuer gesehen«, riefen alle.

»So, und doch lebt ihr noch?«, spottete der Hindu. »Warum hat denn seine Keule euch verschont?«

»Wir haben Brahma und die Feuergeister angerufen und Gebete hergesagt. Dann wird das wandernde Feuer blind und sieht uns nicht.«

»Gut, wir werden dasselbe tun. Sollten wir das wandernde Feuer wirklich sehen, was ich aber nicht glaube. Jetzt geht und erzählt euren abergläubigen Unsinn nicht anderen Leuten meiner Karawane, damit sie nicht auch noch davon angesteckt werden. Und du, gib das Zeichen zum Weitermarsch!«

»Herr, ich gehe keinen Schritt weiter«, rief der Führer erschrocken; »diese Leute haben gestern nacht das wandernde Feuer gesehen, es hielt sich in dieser Gegend auf.«

»Gib das Signal, oder ich lasse dir das wandernde Feuer augenblicklich erscheinen.«

Der Hindu zog eine Pistole aus dem Halfter. Da richtete sich der Führer hoch auf und schaute ihn trotzig an.

»Herr, ich bin kein Leibeigener, sondern ein freier Jäger. Wenn ich sage, ich gehe nicht weiter, so tue ich auch keinen Schritt mehr.«

»Ein Feigling bist du, dass du dich vor einem Geist fürchtest, den es nicht gibt.«

»Es gäbe keine Feuergeister?«

»Doch, aber unsere Augen können sie nicht sehen.«

»Meine Augen haben einen gesehen. Ich bin kein Feigling! Oder glaubst du, ein Feigling könnte sich an einen Elefanten schleichen und ihn mit dem Schwert töten? Versuch es einmal. Doch mit Feuergeistern will ich nichts zu tun haben. Ich gehe!«

»Du hast dich mir als Führer verdingt.«

»Ich bin's nicht mehr.«

»Ich habe dich im voraus bezahlt.«

Der Führer knüpfte einen Beutel vom Gürtel los und reichte ihn dem Hindu.

»Hier hast du meinen Lohn, keine Rupie fehlt daran. Ich habe dir drei Wochen umsonst gedient«

Der Hindu nahm den Beutel.

»Hasenherzen. die ihr seid«, donnerte er dann die Männer an, »geht dahin, wohin ihr gehört, an das Küchenfeuer, und lasst euch von alten Weibern Ammenmärchen erzählen! Fort von hier, und wer es wagt, mit einem meiner Leute auch nur ein Wort zu wechseln, den schieße ich auf der Stelle nieder! Ich werde den Weg auch ohne Führer zu finden wissen.«

Schweigend wandten sich die Männer ab und gingen an der noch immer haltenden Karawane vorüber.

Grimmig blickte ihnen der Hindu nach. Er befand sich jetzt in einer ihm völlig fremden, menschenleeren Gegend, und auch keiner seiner Leute war hier bekannt.

Da geschah etwas, was ihn alles andere vergessen ließ.

Als die Jäger an dem Elefanten vorüberkamen, mochte in dem klugen, mit einem ausgezeichneten Gedächtnis begabten Tiere eine Erinnerung auftauchen; vielleicht entsann es sich, wie es einmal vor vielen Jahren, als es noch in zügelloser Freiheit die Grasebenen Indiens durchstreift hatte, von Elefantenjägern gehetzt worden war.

Der Elefant wurde unruhig, als er die Jäger mit den langen Schwertern herankommen sah, er trampelte von einem Bein aufs andere und bewegte den Rüssel hin und her.

Da griff einer der Männer zufällig an sein Schwert, das Funkeln blendete die Augen des Elefanten, im Nu stand sein Rüssel kerzengerade in der Luft, ein furchtbar schmetternder Trompetenton erscholl, und plötzlich jagte das Tier in rasendem Lauf davon.

Wie ein Blitz schoss es an dem Hindu vorbei, dessen Pferd zurückscheute. Dann jagte dieses, von Sporen und Peitschenhieben angetrieben, dem Flüchtling schnell wie ein Pfeil nach.

Der Hindu sah, wie der Mahaut auf dem Halse des Elefanten in der linken Hand den Meißel hielt und die Spitze auf den Nacken des Tieres setzte, wie die rechte Hand mit dem Hammer zum Schlage ausholte.

Die Bewohner des südlichen Asiens, Inder sowohl als Malaien, werden oft ohne jeden Grund von einer noch unaufgeklärten Krankheit befallen, von einer Art Tobsucht, welche als Amok bezeichnet wird. Der Tobsüchtige verliert plötzlich den Verstand und beginnt einen rasenden Lauf, während dessen er alles Lebendige zu töten sucht. Er selbst stirbt, entweder, indem er in einen Abgrund stürzt oder er fällt endlich aus Erschöpfung zu Boden und stirbt am Lungenschlag, wenn er nicht niedergeschossen wird.

Von derselben Krankheit werden auch manchmal die klügeren Tiere befallen, ganz besonders die Elefanten. Auch diese beginnen plötzlich zu rasen, jagen davon und zerschmettern gewöhnlich an einem Felsen oder in einem Abgrund. Dann geht natürlich auch der auf dem Tiere Sitzende mit zugrunde, denn ein Abspringen bringt auf jeden Fall den Tod. Die Möglichkeit, dass der Elefant vor Ermattung zu Boden stürzt, ist kaum vorhanden, weil das Tier den rasenden Lauf fast vierundzwanzig Stunden aushält. Die einzige Rettung besteht darin, es auf der Stelle zu töten.

Aus diesem Grunde besitzt jeder Elefantenführer außer seinem Lenkstabe einen langen Meißel und Hammer. Die Spitze des ersteren wird auf eine bestimmte Stelle im Nacken des Elefanten gesetzt und mit wuchtigem Schlag in den Halswirbel getrieben, wodurch dieser zerschmettert wird und das Tier augenblicklich stürzt. Aber die betreffende Stelle muss sicher gewählt und der Hammerschlag mit furchtbarer Kraft geführt werden, sonst verdoppelt sich nur die Wut des Tieres. Beim Sturze sucht der Führer mit gewandtem Sprung auf die Füße zu kommen.

Die sogenannten Kriegselefanten, welche zum Kampf gegen Menschen abgerichtet werden, können, wie wir später sehen werden, auch künstlich in Tobsucht versetzt werden. Daran erinnert die Kampfwut der alten Deutschen, der sogenannten Berserker, die sich, wenn sie die Schlacht verloren glaubten, nackt in die dichtesten Reihen der Feinde stürzten, um zu siegen oder zu sterben. Sie brachten sich durch entflammende Lieder in Wut, wie die Kriegselefanten durch ein bestimmtes, gellendes Geheul gereizt werden.