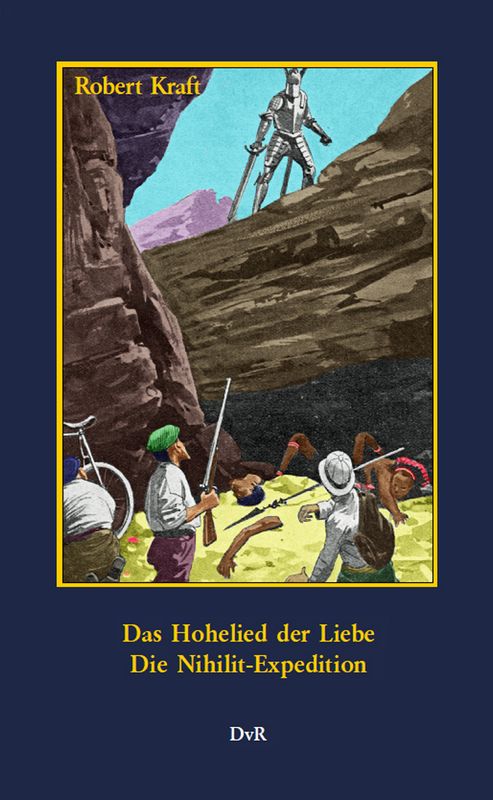

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Verlag Dieter von Reeken, 2024

Das Hohelied der Liebe. Roman von Robert Kraft.

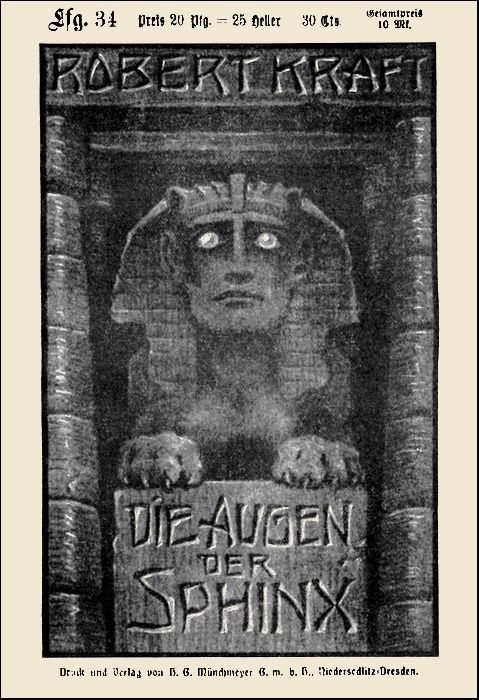

In: Robert Kraft: Die Augen der Sphinx.

Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H.

o.J. [1909], Lieferung 34, Umschlagseite 1.

Die vorliegende Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des von Robert Kraft (1869—1916) verfassten Romans, die erstmals 1909 in 9 Lieferungen erschienen ist, unter Verwendung folgender Ausgabe:

Das Hohelied der Liebe. Roman von Robert Kraft. In: Robert Kraft: Gesammel te Reise- und AbenteuerRomane. Sechste Serie: Die Augen der Sphinx. Fünfter Band. Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1910]. 424 S. mit 17 Illustrationen von Adolf Wald.

Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz(1), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter(2), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert (3) und auf die Tagungsbände zu den Robert-Kraft-Symposien (4).

(1) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.

(2) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.

(3) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.

(4) Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016; Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A.a. O. 2019; 4. Robert-KraftSymposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre KraftFilm von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupastean und Franziska Meifert. A.a.O. 2022.

Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. ›Boller‹ in ›Poller‹, ›der Gehalt‹ in ›das Gehalt‹, ›paddeln‹ in ›buddeln‹, ›pulen‹ in ›pullen‹, ›Indier‹ in ›Inder‹, ›Sennor/Sennora/Sennorita/Don/Donna‹ in (spanisch) ›Señor/Señora/Señorita/Doña‹ bzw. (portugiesisch-brasilianisch) ›Senhor/Senhora/Senhorita/Dom/Dona‹, ›Wage‹ in ›Waage‹ usw.

Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit Zahlen in runden Klammern (1) sind vom Herausgeber eingefügt worden.

Die Wiedergabequalität der Abbildungen war abhängig von der jeweiligen Druckqualität der Vorlagen. Da die den Lagen vorangestellten ganzseitigen Abbildungen in der vorliegenden Neuausgabe dem Fließtext räumlich zugeordnet werden konnten, ist auf die fast textgleichen Bildunterschriften verzichtet worden.

Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Hinweise und die bibliografischen Anmerkungen bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die die Korrektur bei Ellen Radszat.

Das Hohelied der Liebe. Roman von Robert Kraft.

Dresden-Niedersedlitz: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1924],

Deckelbild und Schutzumschlag, gezeichnet von Georg Hertting

In Amsterdam war Weltausstellung. Ein Böllerschuss machte das Publikum aufmerksam, dass Buffalo Bill sogleich seinen Wilden Westen vorführen würde.

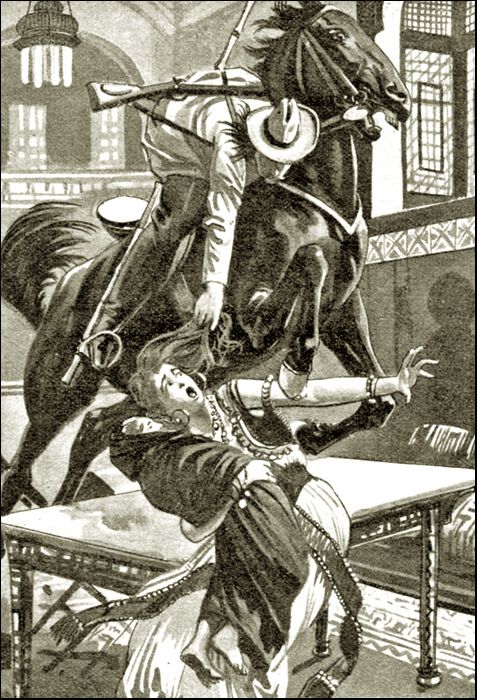

Hei, wie die schäumenden Prärierosse über die grasige Fläche jagen — wie sie sich zwischen den eisernen Schenkeln der Cowboys bäumen und sich wälzen — — gellendes Indianergeheul — die halbnackten Rothäute überfallen eine Ansiedlung — unaufhörlich knattern die Gewehre und Revolver, die Pfeile zischen, die Lassos schwirren durch die Luft — alles geht drunter und drüber — einer sucht den anderen an Tollkühnheit und Reitkunst zu übertreffen.

Seitwärts von dem Getümmel thront Buffalo Bill im Sattel, Ross und Reiter wie aus Erz gegossen. Keine Bewegung, und dennoch lenkt er die weißen und roten Horden, das wilde Schauspiel nur durch den Blick seiner Augen.

Er wird alt, Buffalo Bill, der Held der Prärie und der Ausstellungen. Weiß geworden sind die Locken, die ihm noch vor zwei Jahren kastanienbraun auf die Schultern fielen. Wenn er sich auch noch immer wie ein Jüngling auf seinen prachtvollen Schimmel schwingt — so mitmachen kann er doch nicht mehr.

Jener in Leder gehüllte junge Mann dort, welcher die Cowboys im Kampfe anführt, das ist jetzt seine rechte Hand. Das erkennt man auch gleich an dem edlen Pferde, welches Texas Jack reitet. Wer diese Rappstute besteigen kann, dem zahlt Buffalo Bill 10 000 Gulden für jeden einzelnen Fall. Aber es kommt niemand in den Sattel, nur Texas Jack.

Es gibt auf der ganzen Erde keinen einzigen Menschen, welcher zugleich von Männern und Frauen so vergöttert worden ist wie Buffalo Bill. Dieser Texas Jack ist sein Nachfolger. Wenn der wollte, der könnte furchtbares Unheil unter Frauenherzen anrichten. Mag er auch nur ein Cowboy sein — auf deutsch: ein Kuhjunge — gleichgültig, er ist ein bildschöner, ritterlicher Mann vom Scheitel bis zur Sohle. — —

Der bequeme Mijnheer van Hyden hatte mit seiner Tochter keinen Sitzplatz mehr gefunden, dafür aber einen ausgezeichneten Stehplatz dicht an der Barriere.

»Donnerwetter, das sind doch tüchtige Kerls!!«, flüsterte Mijnheer ganz begeistert. »Sieh nur, Mariechen — na, sieh nur — sieh nur — wie dieser Texas Jack gleichzeitig mit den drei Indianern umspringt!!«

Mariechen. sein holdes Töchterchen von neunzehn Lenzen, eine echte, mollige Holländerin mit flachsblonden Haaren, zwei Grübchen in den roten Bäckchen und einem Grübchen im Kinn, machte gar nicht mehr den Mund zu, dass man immer die reizenden Zähnchen blitzen sah.

Es war windig, und plötzlich flog ihr lose angesteckter Schleier davon; das weiße Spitzengewebe flatterte lustig über den Rasen dahin.

Da kam auf seinem Rappen wie ein Wirbelsturm Texas Jack angesaust, die langen, schwarzen Locken peitschten die Luft. Im Ernstfalle hätte jetzt sein letztes Stündlein geschlagen. Er mochte die Patronen verschossen haben, und der rote Fuchs war hinter ihm her, der Häuptling der Apachen, der beste Lassowerfer, und schon entschwirrte der Hand die nie fehlende Schlinge, um den Verfolgten vom Pferde zu reißen.

Aber im selben Augenblicke, als das Lasso über seinem Kopfe schwebte, senkte Texas Jack mit Blitzesschnelle seinen Oberkörper, seine ausgestreckte Hand berührte den Boden, gerade dort, wo jetzt der weiße Schleier lag — und gleichzeitig den Rappen herumgerissen — ein Griff — der Cowboy saß wieder aufrecht, aber der Indianer war wie ein Phantom verschwunden, dort galoppierte sein lediges Pferd — der Apachenhäuptling lag plötzlich als Gefangener quer auf dem Rücken des Rappen Texas Jacks — — und da jagte dieser auch schon wieder dicht an der Barriere vorbei — und der schöne, wilde Sohn der Prärie beugte sich seitwärts im Sattel und überreichte im Vorbeisausen der jungen Dame den entführten Schleier — — und dann war er mit dem gefangenen Indianer schon wieder wie ein Schatten verschwunden.

Wie er eigentlich dem Lassowurfe entgangen war und gleichzeitig den Indianer vom Pferde gerissen hatte, das hatte man gar nicht sehen können, so schnell war alles gegangen. Und dabei hatte er noch Zeit gehabt, den Schleier aufzuheben, sich dabei etwas zu verbeugen, höflich zu lächeln — und schließlich auch noch der jungen Dame mit seinen großen, nachtschwarzen, wunderbar schönen Augen tief in die ihren zu blicken — — alles fast in einem einzigen Momente! Ganz abgesehen davon, woher er denn überhaupt wusste, wem der vom Winde getriebene Schleier gehöre!

Die sonst so phlegmatischen Holländer tobten vor Jubel über dieses doppelte Bravourstückchen der Reitkunst und der galanten Ritterlichkeit.

»Bravo!! Bravo!!!«, jubelte auch Mijnheer van Hyden. »Ein famoser Bursche! Mariechen, den möchte ich einmal zu mir einladen! Aber freilich, es ist immer nur ein roher Cowboy, ein Pferdebändiger und Kuhhirt — ich will's lieber doch nicht tun.«

Mariechen sagte nichts. Aber ihr reizendes Gesichtchen war sehr rot geworden, und der Vater wusste nicht, dass sie nur den halben Schleier zurückerhalten hatte. Er war beim Überreichen im sausenden Fluge mittendurch gerissen, und die eine Hälfte war in Texas Jacks Hand geblieben. — —

Es sind vierzehn Tage vergangen.

In seiner palastähnlichen Villa saß Mijnheer van Hyden in dem Zimmer, welches er sein Arbeitszimmer nannte. Aber tätig war er darin niemals. Der ehemalige javanische Kaffeehändler hatte in seinem Leben genug gearbeitet und sich nun auf seiner Million zur Ruhe gesetzt. Wie gewöhnlich um diese Zeit, dachte er in seinem Arbeitszimmer angestrengt darüber nach, wie er den angefangenen Tag mit seiner Tochter recht angenehm ohne Aufregung verbringen könne.

Ein Diener mit rundem Vollmondgesicht trat ein und überreichte gravitätisch seinem Herrn auf silbernem Teller eine Visitenkarte.

»Johannes Dankwart«, las van Hyden. »Kenne ich nicht. Ist ein deutscher Name. Hm. Wie sieht der Herr aus?«

»Nu, hässlich ist er gerade nicht«, kam es faul über des Dieners dicke Lippen.

»Ist es denn ein feiner Mann?«

»Nu, zerlumpt ist er gerade nicht.«

»Klaus, du bist und bleibst ein Dummkopf. Ehe aus dir etwas herauszukriegen ist, sehe ich mir den Herrn lieber gleich selbst an. Führe ihn hier herein!«

Gleich darauf trat der Fremde ein. Alle Wetter!!! Mijnheer vergaß vor Staunen und Schreck das Aufstehen. Er dachte nämlich im Augenblick nichts Anderes, als Ihre Majestät die holländische Königin schicke ihren Adjutanten, um den reichen Kaufmann zu einer Hoffestlichkeit einzuladen, was ihn zwar sehr geehrt hätte, ihm aber noch viel mehr unangenehm gewesen wäre.

Denn solche hohe, schöne Männer liebt Ihre Majestät als Adjutanten um sich, und ein Hofmann war das, das sah man gleich, wie er eintrat, und ein Offizier war das ebenfalls, mit seinem dunkelgebrannten Antlitz.

Nur die Länge der schwarzen Locken fiel dem Mijnheer auf, das war jetzt doch gar nicht Mode — — und diese großen, herrlichen Augen — — Herrgott, wo hatte er diesen Kavalier denn nur schon einmal gesehen? — —

Sie saßen sich bereits gegenüber, und van Hyden bat den Herrn immer noch, doch Platz nehmen zu wollen, so verwirrt machte ihn die vornehme, schöne Erscheinung des jungen Mannet, und dabei immer noch der Gedanke: Gott, wo hast du den nur schon einmal gesehen?

»Es ist wohl das Beste, wenn man sich in einer wichtigen Angelegenheit möglichst kurz fasst«, begann der Fremde mit einer tiefen, prächtigen Stimme, die wie Musik klang. »Ich hatte die Ehre, Ihr Fräulein Tochter kennen zu lernen. Ich liebe Fräulein Marie, und Fräulein Marie liebt mich — — Mijnheer van Hyden, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter.«

Das war der erste Brautwerber. Einmal hätte doch einer kommen müssen; aber van Hyden wurde vorläufig nur von der imponierenden Erscheinung des Fremden beherrscht, er konnte in seiner Hilflosigkeit nur unsicher lächeln.

»Das ist mir sehr angenehm — — — das — das ehrt mich ja sehr — — aber — aber — Herr — Herr — Herr Graf, nicht wahr...?

»Johannes Dankwart ist mein Name«, klang wieder die herrliche Stimme an des Vaters Ohr, »bekannter aber dürfte ich Ihnen unter dem Namen Texas Jack sein.«

Ach du allmächtiger Himmel!!! Der alte Millionär knickte gleich in seinem Lehnstuhl zusammen. Der Texas Jack bat um die Hand seiner Tochter! Dieser verwegene Pferdebändiger wollte sein zartes Mariechen zur Frau haben!!

Ja, aber da half alles nichts, ob Kuhjunge oder sonst was — — dieser hier, der vor ihm saß, blieb derselbe bildschöne, stolze, vornehme Mann, und van Hyden fühlte durch die Erkenntnis, dass er einen ganz gewöhnlichen Pferdeknecht vor sich hatte, seine sonstige Kaltblütigkeit nicht zurückkehren.

»Aber — aber — aber erlauben Sie, Herr — Herr Texas Jack — — das kommt mir etwas zu unerwartet. Sie kennen meine Tochter doch gar nicht.«

»O doch«, lächelte der schöne, bronzefarbene Mann, dass die prachtvollen Zähne blitzten, »ich hatte doch das Vergnügen, vor vierzehn Tagen Ihrem Fräulein Tochter den vom Winde entführten Schleier zurückbringen zu dürfen...«

»Na ja — na ja — — ich danke Ihnen auch noch vielmals für diese Aufmerksamkeit — — aber — aber — — aber das ist doch eigentlich noch keine Liebe. Wie?«

»Wir trafen noch mehrmals zusammen, dann täglich...«

Jetzt freilich horchte der Papa hoch auf.

»Sie — trafen — sich — mit — meiner — Tochter — täglich? Bitte, wo?«

»Im Pferdestall...«

Mijnheer reckte seinen dicken Hals wie einen Gummischlauch heraus.

»Im — — Pferdestall?«

»In unserem Pferdestall in der Ausstellung. Ihre Tochter interessiert sich sehr für Pferde, ich war mehrmals ihr Erklärer im Pferdestall, sie kam täglich, wir lernten uns kennen, und gestern endlich...«

Der Papa hörte nichts mehr. Er knickte zum zweiten Male zusammen. Seine Tochter im Pferdestall!! Darum also war sie jeden Tag in die Ausstellung gegangen, um im Pferdestall... Vor den Augen des unglücklichen Vaters tanzten lauter Heubündel, sie hatten alle Gesichter und grinsten ihm höhnisch zu.

»Mijnheer van Hyden, ich bin ein Ehrenmann«, fuhr da die prächtige Stimme fort, und jetzt konnte der Vater auch wieder hören. »Ja, wir lieben uns. Das ist Fügung. Wir liebten uns von dem Augenblicke an, da wir uns zum ersten Male sahen, da ich ihr im Vorbeijagen den Schleier zurückgab. Sie wusste, dass ich sie liebte, und ich wusste, dass sie meinetwegen jeden Tag die Pferde besichtigte. Gestern kam es zwischen uns zur Aussprache. Von diesem Augenblicke an war ich von Marie geschieden — — vorläufig! Verstehen Sie? Ich sagte ihr, dass ich morgen, also heute, zu ihrem Vater kommen würde, zu Ihnen...«

»Wirklich, das sagten Sie?«, unterbrach der Vater den Sprecher, und ein grenzenloses Staunen lag in diesen Worten.

»Ich sagte Ihnen doch: Ich bin ein Ehrenmann. Das muss Ihnen zur Erklärung meines Verhaltens genügen. — Ja, Mijnheer, ich verstehe, wenn Sie mir etwas misstrauen. Ich bin für Sie ein Präriejäger, ein Pferdebändiger, ein Abenteurer. Die Prärie war auch meine Heimat, das Jagen und Pferdebändigen mein Beruf, und jetzt verdiene ich mir mein tägliches Brot als Schausteller. Darin werden Sie aber doch nichts Unehrenhaftes finden, und ich will mir Ihre Achtung auch in anderer Weise erringen. Mariechen und ich, wir sind beide noch jung. Wir können warten. Darüber haben wir schon gestern gesprochen. Geben Sie mir ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre — — stellen Sie mich in einem Geschäft an, wo Sie wollen, und wenn ich mir nicht durch Fleiß, Ausdauer und Treue die Achtung meiner Vorgesetzten erringe, will ich auch Ihrer Achtung nicht wert sein. Mariechens Liebe ist mir sicher, das weiß ich; aber mir liegt auch an der Achtung des Vaters, den sie innig liebt. Sonst wäre mein Glück nur ein halbes. Bitte, geben Sie mir eine Frist, in der ich beweise, dass ich Ihrer Tochter würdig bin. Am liebsten allerdings würde ich, etwa hier in Amsterdam, ein Reitinstitut eröffnen. Das verstehe ich. Oder ein großes Landgut würde ich auch verwalten können. Denn arbeiten muss ich. Untätig kann ich nicht sein. Hierbei möchte ich noch eins bemerken, und ich hoffe nicht, dass es Sie beleidigt. Sie sind reich, und Reichtum ist eine schöne Sache, aber darauf spekuliere ich nicht. Ich will Ihre Tochter glücklich machen — weil ich sie liebe. Mijnheer, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter.«

Der Vater hatte sich wieder gesammelt. Er lauschte.

Was für herrliche Worte waren das trotz ihrer Schlichtheit!

Er hatte schon manchmal an die Verheiratung seines einzigen Kindes gedacht, sich sogar schon den Freiersmann vorgestellt, natürlich ein feines, patentes Kerlchen, wie das dann hier auf dem Stuhle saß und Worte drechselte und Süßholz raspelte, wie er die geliebte Tochter bis in alle Ewigkeit auf den Händen tragen wollte, usw. usw. — — und die Hauptsache waren natürlich doch immer die Milliönchen, und das kann man auch gar keinem Menschen verdenken, und je mehr jemand sagt, der Geldsack wäre ihm ganz Nebensache, desto mehr ist er ihm die Hauptsache.

Aber hier, hier!! Wie schlicht und ehrlich das alles geklungen hatte! Und mit dieser zum Herzen gehenden Stimme gesagt! Und diese Augen, diese großen, prächtigen, treuen Augen!!

Dem Papa van Hyden war ganz weich ums Herz. Er empfand es dann als ein großes Glück, dass sich Texas Jack selbst schnell verabschiedete.

»Selbstverständlich müssen Sie sich erst bedenken, Sie haben wohl die Güte, mir zu schreiben, wann ich mir den Bescheid holen darf. Mijnheer van Hyden, ich empfehle mich Ihrem Wohlwollen.«

Der Vater war allein, und da war es ihm, als ob ein Bann von ihm wiche.

»Nee!«, schrie er. »Er kriegt sie nicht!! Der verlangt schließlich doch noch, dass mein armes Mariechen wilde Pferde bändigen und Indianer mit dem Lasso fangen soll. Nee, is nicht, gibt's nicht!!«

Und dann schlug er gleich mit der ganzen Faust auf die silberne Tischklingel.

»Meine Tochter!!!«

Mariechen kam, gar nicht so ängstlich, vielmehr mit lächelnder Siegesgewissheit. Aber der Papa lächelte nicht, der fing gleich zu brüllen an.

»Hierher!! — — Hierher kommst du!! — — Sieh mich an!! — — — Was — hast — du — jeden — Tag — im Weltausstellungspferdestalle zu suchen gehabt?«

Die Tochter machte die Sache sehr einfach, sie legte dem alten Manne, den sie doch kannte, die Arme um den Hals und sagte:

»Papachen, ich liebe ihn!«

Aber Papachen war doch nicht gleich so bereit.

»Wen? Ihn? Den Weltausstellungspferdestall?«

»Meinen Texas Jack!«

Der Vater liebte sein einziges Kind und wollte es glücklich wissen.

Er wusste die Sache noch hinzuhalten und zog Erkundigungen ein.

Wer ist denn zunächst dieser Buffalo Bill?

Da bekam er allerdings etwas zu hören, was er nicht erwartet hatte, und er hatte sich bisher um so etwas nicht gekümmert, weil es ganz außerhalb des Bereiches seiner Interessen lag. Wenn man die Sachen mit anderen Augen betrachtet, dann sehen sie oftmals anders aus.

Erstens, William Cody, genannt Buffalo Bill, ist nach und nach durch seine Schaustellungen und andere Spekulationen ein schwerreicher Mann geworden. Bei New York hat er eine ganze Insel, sein Eigentum, mit Villen und Palästen, mit einer elektrischen Eisenbahn, nur für ihn, in seinem eigenen Hafen liegt sein eigener Dampfer. Aber er hat keine Ruhe, hat kein Sitzfleisch. Ab und zu muss er immer wieder eine Bande um sich sammeln und in die Welt hinaus, und dabei macht er Geld, und das eben ist es, was den alten Mann immer noch so jung erhält. Nun muss man ihn näher kennen lernen, was für ein feiner, gebildeter Mann das ist, wie höflich der einen Kellnerjungen um die Zeitung bittet.

Zweitens, William Cody ist Colonel, Oberst in der nordamerikanischen Armee, Kommandeur eines Grenzregiments; in jedem europäischen Offizierskasino wird er als Kamerad aufgenommen.

Drittens, Buffalo Bill hat als Gast an fast sämtlichen Fürstentafeln gesessen. Kaiser und Könige haben ihm freundschaftlich die Hand geschüttelt, tun es noch heute. Das ist eben ein Mann, welcher imponiert. — — — —

Nun zu Texas Jack! Über den berichteten Zeitungen und Broschüren, und was da drin stand, beruhte auf Wahrheit. Da war ja auch gar nichts Außerordentliches dabei. Buffalo Bill hatte einst in einem im Kampfe genommenen Apachenlager einen sechsjährigen Jungen entdeckt, einen kleinen Indianer, der aber schon wie ein kleiner Teufel stach, fauchte und spuckte, hatte dann ein Bleichgesicht in ihm erkannt. Das war einfach das Kind von europäischen Ansiedlern, welche wahrscheinlich niedergemacht worden waren. Darüber war nichts mehr zu erfahren, und so etwas kommt dort ja vor. Der Junge wäre vollkommen zu einem Indianer geworden. Buffalo Bill übergab ihn zur ersten Erziehung einem deutschen Farmer namens Dankwart, der taufte den kleinen Wilden, der zuerst immer wieder durchbrennen wollte, Johannes, und später begleitete dieser als Texas Jack den Buffalo Bill auf seinen Fahrten und Abenteuern, schließlich auch als Schausteller mit in die Welt hinaus, wohnte, wie alle Anführer der Truppe, mit auf der Insel.

Und was für eine Rolle spielte er jetzt?

Erstens, er erhielt ein festes Gehalt von jährlich 2000 Dollar, das sind 8000 Mark, freies Hotel, eine eigene Equipage mit Kutscher, Diener und zwei Reitknechten. Bei seinen Vorstellungen konnte er natürlich nicht im roten Frack und Zylinder zu Pferde sitzen.

Zweitens, Johannes Dankwart war Captain, das ist Hauptmann, im vierten Grenzregiment, auch ihm stand jedes Offizierskasino offen.

Drittens, erst gestern hatte der Kuhjunge mit Buffalo Bill an der Tafel Ihrer Majestät der holländischen Königin Wilhelmina gespeist. — — — —

Nachdem Mijnheer van Hyden alles dies vernommen hatte, da kratzte er sich hinter den Ohren, und er erfuhr so nebenbei auch noch andere Dinge. Konnte der unbekannte Vater von Texas Jack nicht vielleicht ein Graf gewesen sein?

I, was machte sich denn dieser Texas Jack aus so etwas!!

Da hatte sich die Truppe voriges Jahr in Petersburg produziert, und da hatte sich eine FürstinWitwe, verwandt mit dem kaiserlichen Hofe, sterblich in den schönen Cowboy verliebt, wollte ihn heiraten, bloß ein Wink von ihr, und er wäre noch etwas ganz Anderes gewesen als nur ein Graf — — aber Texas Jack hatte eben nicht gewollt.

Ob der auf das Geld des Schwiegervaters spekulierte? Wenn Texas Jack das glänzendste Reitinstitut aufmachte, so brauchte er keinen einzigen Pfennig dazu, der hatte Kredit, so viel er nur haben wollte. — Der hatte noch mehr Kredit als der Mijnheer mit seinen Millionen.

Papa van Hyden kratzte sich noch mehrmals hinter den Ohren. Da war es ja geradezu eine Ehre, wenn der verwegene Pferdebändiger die Hand seiner Tochter begehrte!

Ja, jetzt liebten sie sich! Würde das aber auch auf die Dauer eine glückliche Ehe werden? Würde es dieser Sohn der Prärie, der außerdem schon in der ganzen Welt herumgekommen war, trotz aller Beschäftigung auch in einer Häuslichkeit aushalten?

Dass er dann nicht etwa das zarte Mariechen mit auf seinen wilden Reisen herumschleppte!

Als der Vater noch so überlegte, stellte sich ihm eines Tages Colonel William Cody vor. Er zerstreute die letzten Bedenken.

»Wenn Sie Ihre Tochter dauernd glücklich machen wollen, soweit das in der Macht des Menschen liegt, und wenn Sie sich einen Schwiegersohn wünschen, an dem Sie selbst bis zu Ihrem Tode Stolz und Freude haben — dann geben Sie Ihre Tochter diesem Manne! Wir haben in unserem Leben Gelegenheit genug, den Charakter eines Menschen kennen zu lernen, und ich habe Jacks Charakter kennen gelernt. Ich würde ihm blindlings mein Teuerstes anvertrauen — meine Ehre. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Nur noch eins: Wir kommen in der Welt herum; wir erleben Manches, was man nicht erzählen kann; Texas Jack hätte schon manchmal heiraten können. Freilich meist emanzipierte Damen. Nun ist aber Jack im Grunde genommen gar kein abenteuerlicher, unruhiger Charakter, ich kenne ihn, und ich weiß, dass ihm dieses wilde Leben stets zuwider gewesen ist, er hat sich immer nach einem traulichen Heim mit einer stillen, sanften Frau gesehnt, in deren Liebe er aufgeht, wie sie in der seinen — Mijnheer, verscherzen Sie nicht das Glück Ihres einzigen Kindes. Den größten Schaden habe ich dabei.«

Kurze Zeit darauf legte Mijnheer van Hyden die Hände der beiden zusammen.

»Kinder, da habt ihr euch! Werdet glücklich! Amen.«

Und dann reckte er sich, obgleich er auch ziemlich groß war, auf den Fußspitzen empor, um dem hünenhaften Schwiegersohne einen Kuss geben zu können, und nachdem dies geschehen war und er noch einige Tränen vergossen hatte, sagte er weiter:

»Na, Kinder, dehnt die Verlobungszeit nicht gar zu lange aus. Es hat keinen Zweck. Ich bin keinem Menschen Rücksicht schuldig, und wenn ihr nicht zu warten braucht — heiratet euch bald. Weiß doch, ich bin auch einmal jung gewesen. Und macht keine Hochzeitsreise. Jack hat genug von der Welt gesehen und du auch, Mariechen. Ihr geht nach unserer hübschen Villa im Haag. Vielleicht nehmt ihr mich mit. Und da stelle ich auf den Korridor einen Mann, der muss immer sch — sch — sch — sch machen, und dann pfeift er und ruft manchmal Stationen aus, dann denkt ihr, ihr sitzt auf der Eisenbahn, und wenn ihr schöne Landschaften sehen wollt, dann geht ihr ins Panorama. Und über das Reitinstitut oder über das Landgut sprechen wir noch später, das läuft nicht davon, und ich denke, Jack, die ersten Wochen wirst du es wohl auch ohne Arbeit aushalten können.«

So sprach Mijnheer van Hyden, und einen besseren Schwiegervater hätte Jack nicht finden können.

Noch bevor die Hochzeit in kleinem Kreise stattfand, verabschiedete sich Buffalo Bill von den beiden. Er wollte nach New York zurück, hatte große Pläne zu einer neuen Spekulation.

»Ich bringe mein Hochzeitsgeschenk«, wandte er sich in letzter Stunde an die Braut seines jungen Kampfgenossen, der ihn nun verlassen hatte. »Es ist kein Geschmeide, nur eine Kleinigkeit, eine Spielerei, aber auch ein Heiligtum, auf jeden Fall eine sehr große Seltenheit — Fräulein van Hyden, sind Sie abergläubisch?«

Mariechen verneinte lächelnd.

»Ich bin's auch nicht. Aber in manchen Fällen soll man einen frommen Kinderglauben haben, der nicht nach dem Warum forscht. Ich habe in meinem Leben manche Rarität gesammelt — das Schönste davon soll die Braut meines Freundes bekommen. Kennen Sie vielleicht die Rose von Jericho, eine Blume...«

»Sie ist ganz vertrocknet, und wenn man sie ins Wasser legt, blüht sie nach einigen Minuten auf, schrumpft wieder zusammen, entfaltet sich von Neuem, und so kann man das Spiel immer wiederholen.«

»Jawohl, die meine ich.«

»Auf der Ausstellung waren sie massenhaft zu verkaufen.«

»So eine will ich Ihnen auch nicht schenken«, lachte Colonel Cody, fuhr aber gleich wieder ernst fort: »Im Felsengebirge soll an unzugänglichen Stellen eine kleine rote Blume wachsen, die Lebensblume. Getrocknet sieht sie wie eine zusammengeschrumpfte Erbse aus. Wenn man sie anhaucht, nur kurze Zeit, und denkt dabei an eine ferne Person, welche man liebt, so wird das Blümchen sofort aufblühen, vorausgesetzt, dass die Person, an welche man in Liebe denkt, auch noch am Leben ist. Ist die Person tot, dann öffnet sich die Blume nicht, und dann darf man die Orakelblume auch nicht — sozusagen narren, dass man an eine Person denkt, von welcher man bestimmt weiß, dass sie schon tot ist. Dann narrt die Zauberblume den Fragenden auch, und dadurch verliert sie bald ihre Kraft. Mit gläubigem Gemüt befragt, antwortet die Wunderblume also sonst der Wahrheit gemäß, ob der oder die ferne Geliebte noch lebt oder nicht. — So geht die Sage unter den Indianern. In keinem botanischen Buche steht etwas von dieser Blume. Ich habe Tausende von Indianern gesprochen, welche alle von dieser Blume erzählen können, aber noch keiner hat eine gesehen. Es gibt auch schon genug mehr von der Kultur beleckte Rothäute, welche diese ganze Geschichte Schwindel nennen. Im Felsengebirge wächst gar keine solche Blume. — Und ich besitze eine, ich habe zufällig eine gefunden.«

Buffalo Bill griff vorn etwas unter den Kragen und zog über den Kopf weg eine dünne Lederschnur, an welcher ein großer Kirschkern befestigt war. Schon dieser allein war ein kleines Kunstwerk. Bill schraubte an dem Kirschkern und trennte ihn in zwei Teile, schüttete aus der einen Höhlung etwas in seine flache Hand, das Mädchen glaubte, wie gesagt, eine kleine, grüne, zusammengetrocknete Erbse zu sehen, mit einem Stängelchen daran, dass man es eben fassen konnte.

»Nehmen Sie die Blume, hauchen Sie daran und denken Sie dabei an eine Person, welche Sie lieben! Aber nicht an eine, von der Sie schon wissen, dass sie nicht mehr lebt! Das nimmt Ihnen die Blume übel, dann wird sie sich einmal rächen, wenn es darauf ankommt.«

Marie nahm das vertrocknete Ding, hielt es vor den Mund, hauchte mehrmals kräftig...

»Übertreibe es nur nicht, du willst wohl gleich einen ganzen Baum draus machen!«, lachte Jack.

Verwundert entfernte Marie die Blume vom Munde, dass sie dieselbe sehen konnte. Sie hatte ja eben erst mit den Wiederlebungsversuchen angefangen.

»Ach, das ist ja reizend!«, rief sie entzückt.

Plötzlich hatte sich die zusammengeschrumpfte Erbse in ein kleines, rotes Röschen verwandelt. Die Feuchtigkeit der wenigen Atemhauche hatte genügt, die vertrocknete Blume wieder aufleben zu lassen, vielleicht kam noch die ausgeatmete Kohlensäure dazu.

»An welche geliebte Person haben Sie denn nun gedacht, von der Sie nicht wissen, ob sie noch lebt oder nicht?«, fragte der Colonel.

»Ach je«, sagte das Mädchen in allerliebster Verlegenheit. »Das freilich hätte ich auch wissen können, dass der noch lebt — an Jack hier.«

»Sehen Sie, und die Wunderblume hat ganz richtig geantwortet«, scherzte Buffalo Bill mit leiser Ironie. »Na, lassen Sie es gut sein, glauben Sie daran, und missbrauchen Sie die Blume nie, ich bitte Sie darum. Der Glaube macht selig, und wohl dem, der glauben kann! Ein starker, fester Glaube wirkt wahrhaftig Wunder. — Und hier haben Sie zum Glauben auch noch die Hoffnung, versinnbildlicht durch diesen Kirschkern. Das kleine Kind einer Indianerin hatte ihn in die Luftröhre bekommen, es rang mit dem Tode. Ich konnte den Kern noch zur rechten Zeit herausholen. Das Kind war gerettet. Ich behielt den großen Kirschkern, und an müßigen Winterabenden schnitzte ich daraus diese kleine Büchse. Vier Jahre später fiel ich einem feindlichen Indianerstamme in die Hände. Keine Rettung mehr! Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen. Morgen war ich ein toter Mann. Da sah ich im Lager eine Indianerin. Es war die Mutter jenes Kindes. Sie verriet mit keinem Blick, dass sie mich noch kannte; aber in meinem Herzen blitzte die Hoffnung auf, und sie trog mich nicht. In der Nacht durchschnitt eine unsichtbare Hand meine Fesseln. Ich war gerettet. — Und zum Glauben und zur Hoffnung gehört noch die Liebe. Ich gebe Ihnen dafür das Sinnbild der Treue. Die Treue ist manchmal mehr wert als die Liebe. Es gibt Liebe ohne Treue, aber es gibt keine Treue ohne Liebe. Hier, dieses Lederschnürchen ist aus der Haut des treuesten aller treuen Hunde geschnitten. Jack, du kanntest ihn. — So, nun nehmen Sie dieses einfache Geschenk. Perlen und Diamanten würden es verunzieren, und von diesem Zeuge haben Sie wohl genug...«

Ehe sich noch die Braut für das Geschenk bedanken konnte, welches man nicht beim Hofjuwelier kaufen kann, hatte sich der greise Held der Prärie und zahlloser Jugendschriften an den jüngeren Gefährten seiner Abenteuer gewandt.

»Und dir, Jack«, sagte er mit unsicherer Stimme, jenem die Hand schüttelnd, »dir will ich zweierlei schenken, was du aber nicht auf den Hochzeitstisch legen kannst: meine Rappstute und meine unwandelbare Freundschaft.«

* Die Hochzeit war vorüber. Gerade drei Wochen währte das selige Glück. Dann griff des neidischen Schicksals raue Faust dazwischen.

»Wo nur Mariechen so lange bleibt?«

Mit diesen Worten fing es an.

Zum ersten Male hatten sich die Neuvermählten Adieu gesagt und — gleich für immer.

Mariechen hatte am Nachmittag in der Stadt eine Freundin besuchen wollen, auch jung verheiratet, aber schon ein halbes Jahr länger, die Freundin musste einmal hin — na, und solche junge Frauen haben sich doch etwas zu erzählen, da kann der Mann nicht mit. Außerdem empfing Mijnheer van Hyden am Nachmittag den Besuch von ein paar guten Freunden; deshalb eben hatte Marie die Gelegenheit mit voller Genehmigung des Papas gleich benutzt. Die alten Sünder wollten auch einmal unter sich sein, aber da gehörte jetzt der Schwiegersohn mit dazu, der musste doch auch etwas erzählen können.

Es war also die allererste Trennung. Ein furchtbares Ereignis! Sie wohnten zwanzig Minuten mit der Eisenbahn von Amsterdam entfernt in einem schönen Villenstädtchen. Jack brachte sein Kostbarstes auf den kleinen Bahnhof, drei Minuten von ihrer Wohnung entfernt, nur quer über die Straße. Wenn sie nach zwanzig Minuten auf dem Bahnhof in Amsterdam ausstieg, konnte sie beim besten Willen keinen Wagen benutzen, denn sie ging nur durch einen Durchgang, dann war sie im Hause ihrer Freundin. Um sechs Uhr wollte sie spätestens zurück sein, drei Stunden vor Anbruch der Dunkelheit, und da hatte sie inzwischen drei Stunden Zeit, mit ihrer Freundin Geheimnisse auszutauschen.

Als sie auf den. Bahnhofe standen und Jack immer wieder so kläglich fragte, ob er sie denn nicht lieber begleiten oder sie wenigstens abholen sollte, da hatte die kleine, immer heitere Frau diesen Abschied auch noch ins Komische gezogen. Angesichts des kommenden Zuges, der sie entführen sollte, hatte sie mit theatralischem Pathos zu deklamieren begonnen:

»Nun lebe wohl, mein teurer Jack! Wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehen. — Wirst du meiner auch immer in Liebe gedenken? — Wirst du mir auch immer treu bleiben? — Den letzten Kuss, der Zug ist da — ich reise nach Amerika!«

Zuletzt hatte auch Jack gelacht. Es war ja wirklich lächerlich. Aber als Mariechen dann im Coupé saß und der Zug davonbrauste, da hatten die Adleraugen des Präriejägers doch noch wahrgenommen, wie sie in ihrer Ecke plötzlich in Tränen ausgebrochen war.

Es war eben die erste Trennung zwischen Turteltauben, und das ist immerhin ein Ereignis! —

Mit dem Sechsuhrzug war sie nicht zurückgekommen, wie sie eigentlich versprochen hatte. Jack wagte nichts zu sagen. Es ging fidel unter den alten Herren zu, und man hätte den verliebten Ehejüngling mit seiner Besorgnis doch nur ausgelacht.

Eine halbe Stunde später kam von Amsterdam der nächste Zug, er brachte die junge Frau auch noch nicht zurück. Und Jack sagte noch immer nichts.

Der nächste Zug kam erst um acht, und jetzt ließ sich Jack nicht halten, er ging wenigstens auf den Bahnhof hinüber. Wieder nicht da.

Jack begab sich kurzerhand nach dem Postamt und telegrafierte an die ihm bekannte Adresse der Freundin: Ist meine Frau noch dort?

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Marie um fünf von hier auf den Bahnhof.

Jetzt allerdings wurde auch der Vater besorgt, obwohl er es sich noch immer nicht merken lassen wollte. Was sollte denn passiert sein! Mariechen war doch kein Kind mehr! Sie hatte schon ganz andere Reisen allein gemacht!

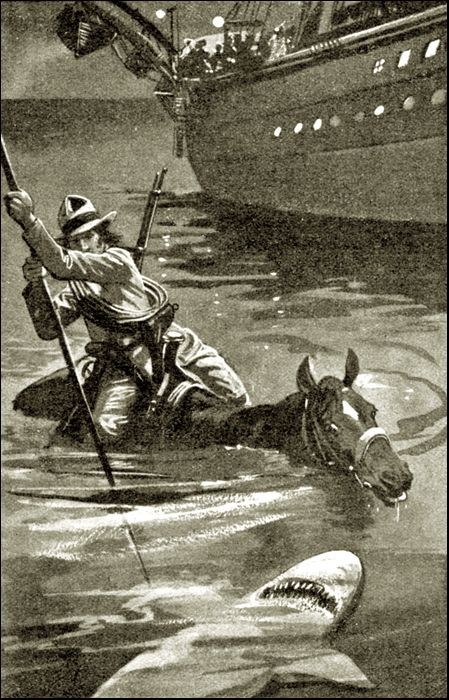

Das half aber alles nichts, solche Beruhigungen brachten Mariechen nicht zurück, und als die späte Nacht des Sommertages anbrach, da sattelte Jack seine Rappstute und jagte nach Amsterdam, einen Bummelzug noch überholend.

In jenem Hause konnte man nicht viel mehr erzählen, als was schon das Telegramm gesagt hatte. Gegen fünf Uhr hatte Marie die Freundin verlassen, um wieder zurückzufahren. Nun aber kam doch etwas Neues hinzu: Es wäre doch möglich, dass sie nicht sofort die wenigen Schritte nach dem Bahnhofe gegangen sei, denn sie hätte noch eine Viertelstunde bis zum Abgange des nächsten Zuges Zeit gehabt, und sie hatte die Absicht geäußert, erst noch einmal durch die Hauptstraße zu gehen, um sich wohl ein großes Schaufenster mit Kostümen zu besehen.

In derselben Nacht noch wurde die ganze Polizei von Amsterdam alarmiert, der Telegraf spielte nach allen Richtungen, am nächsten Tage interessierte sich ganz Holland für die verschwundene junge Frau. —

Wir überspringen gleich acht Tage. Die Schilderungen der Einzelheiten, was man alles tat, ist ja zwecklos. Mariechen war und blieb verschwunden, man entdeckte auch nicht die geringste Spur ihres Verbleibs. Die Polizei konnte sich immer noch eine große Prämie verdienen, man suchte nur noch in — den Gräben und Kloaken nach der Leiche einer jungen Frau.

Wenn man durchaus eine Erklärung für dieses Verschwinden haben wollte, so musste man einfach einen Raubmord annehmen, der in einer großen Stadt auch schon am helllichten Tage vorgekommen ist. Die elegante Dame hatte Schmuck an sich gehabt — ein dunkler, einsamer Durchgang — ein Schlag auf den Kopf — ein Kellerloch — und nach vielen Jahren findet man zufällig einmal ein Gerippe.

Der arme Vater und der um sein Glück betrogene Gatte trugen diesen Schicksalsschlag wie Männer. Sie brauchten einander nicht zu trösten. Wenn sie zusammen waren, hatten sie nicht einmal eine Träne, sprachen gelassen über andere Dinge. Wie sich jeder sonst benahm, wenn er für sich allein war, das ließ eben keiner den anderen merken.

Es war am achten Tage, als Jack mit leisem Schritt das Zimmer seines Schwiegervaters betrat.

Der schon ältliche Mann saß am Fenster, den Kopf in die Hand gestützt.

»Vater«, sagte die tiefe, sonore Stimme, welche so unendlich weich klingen konnte, und ebenso sanft wurde ihm die Hand auf die Schulter gelegt, welche auch eisern sein konnte.

Der Angeredete machte eine hastige Bewegung nach den Augen und wandte jenen. das Gesicht zu.

»Was willst du, mein Jack?«

Der Vater wusste, wenn auch noch keine Gelegenheit gewesen war, es zu beweisen — er wusste, dass er an dem Gatten seiner Tochter nicht nur einen Schwiegersohn, sondern einen wirklichen Sohn gefunden hatte, und das Fehlen der Tochter und Gattin würde daran nichts ändern.

Jack holte einen Stuhl und setzte sich dem Alten gegenüber, und es lag etwas Feierliches darin, wie er dies so schweigend tat.

»Vater, ich muss dich einmal sprechen«, begann er mit gedämpfter Stimme. »Ich habe vielleicht ein Mittel, um sofort erfahren zu können, ob Mariechen noch lebt oder nicht, und, wenn sie noch am Leben ist, wo sie sich aufhält.«

Es ist begreiflich, wie der Vater empor fuhr.

»Und das sagst du mir erst jetzt?!«

»Ja. Ich habe auch nicht gleich daran gedacht. Es ist auch etwas ganz Besonderes, was mir eben jetzt erst wieder einfällt. Es ist ein Mensch, welcher mir dies sagen kann, ich habe ihn das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen, schwach und krank, und ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Das kann ich aber sehr schnell erfahren. — Vater, glaubst du an ein zweites Gesicht?«

Der Gefragte sah den Sprecher groß an.

»Dass es Menschen gibt, welche entfernte Personen und Geister sehen, welche in der Nacht einen Leichenzug erblicken und daraus sagen können, dass jemand stirbt? In Schottland soll diese Gabe sehr verbreitet sein.(*) Meinst du das?«

(*) Diese Gabe des ›zweiten Gesichts‹ ist nicht Aberglaube, sondern Tatsache und wird von verschiedenen Gelehrten anerkannt. Volle Klarheit über die Art, wie dieses ›Fernsehen‹ möglich ist, konnte jedoch noch nicht geschaffen werden.

»Jawohl, ganz richtig, besonders in einzelnen schottischen Bauernfamilien soll diese Gabe erblich sein. In meinem Falle spreche ich jedoch nicht von Geistersehen, von Wahrsagen und dergleichen, sondern ich meine einfaches Fernsehen. Es sieht jemand mit seinen geistigen Augen eine entfernte Person, ganz gleichgültig, wo diese ist, und kann alles sagen, was die Person in diesem Augenblicke tut. — Glaubst du an so etwas?«

»Nein, an so etwas kann ich nicht glauben, es geht gegen meine Überzeugung«, erwiderte Mijnheer van Hvden kopfschüttelnd.

»Nun, auch ich habe früher nicht daran geglaubt, habe über solche Märchen gelacht; aber ich bin gezwungen worden, daran zu glauben. Lass dir erzählen! Es sind Tatsachen, die ich berichte. — Tief im Innern Schottlands, einige Meilen westlich von der Stadt Dunkeld, liegt das winzige Dörfchen Killey. Dort lebt in einer einsamen Hütte eine arme Holzfällerfamilie. Die Frau hat schon viele Kinder gehabt, welche aber stets bald nach der Geburt gestorben sind. Als sie wieder einmal guter Hoffnung ist, vielleicht im sechsten Monat, wird der Mann schwerverletzt nach Hause gebracht. Ein fallender Baumstamm hat ihn getroffen, der linke Arm ist ab, hängt aber noch mit Sehnen und Fleischfasern am Körper; erst in der Hütte wird dem Manne die Jacke ausgezogen, und die schwangere Frau muss das alles sehen. Sie fällt in Krämpfe, hat einen Monat lang jeden Tag einen Krampfanfall, und das Kind kommt schon im siebenten Monat. Es ist ein Mädchen, sehr schwach, aber normal gebaut, auch der linke Arm ist wohlgestaltet — doch es ist kein Leben darin, er ist wie tot. — Glaubst du, Vater, dass so etwas möglich ist?«

»Ganz gewiss!! Da sind bei schwangeren Frauen durch Schreck noch ganz andere Fälle vorgekommen!«

»Nun«, fuhr der Erzähler fort, »gerade dieses schwächliche Kind blieb am Leben. Evangeline wuchs, der linke Arm wuchs mit, aber er blieb schlaff herabhängen, er blieb tot. Mit der Zeit, als sie größer wurde, fiel den Eltern manchmal etwas an dem Kinde auf. Meistenteils liegt es im Bett, steht aber doch auch manchmal auf, kann gehen, sitzt beim Essen mit am Tisch. Da konnte es passieren, wenn Eva eben noch gesprochen hatte, dass sie plötzlich mit geschlossenen Augen in den Stuhl zurücksank und so regungslos liegen blieb, bis sie nach einiger Zeit wieder zu sich kam, ohne etwas von dem Geschehnis zu wissen. Diese Anfälle bekam sie auch im Bett. Ihre Länge war ganz verschieden. Sie dauerten fünf Minuten bis zu einer Stunde, und weil sich die Eltern doch mit der Bewusstlosen beschäftigten, merkten sie mit einem Male, dass bei diesen Anfällen sich immer der tote Arm erwärmte; ja, es schien, als ob Evangeline ihn dann auch bewegen könne, sie empfand Schmerz darin und zog die sonst gelähmte Hand zurück.

Eines Tages sitzt sie aufrecht im Bett und spielt mit Federchen, welche eine Gans verloren hat. Sie hat die linke, kalte Hand mit Hilfe der rechten vor sich hingelegt und zählt da die Federchen hinein, schließt mit der rechten Hand die toten Fingerchen um die Federn herum, erzählt sich etwas dabei. Weil sie mit einem Male still wird, blickt die Mutter nach ihr hin und sieht, dass Eva wieder ihren Anfall hat. Sie liegt mit geschlossenen Augen in den Kissen und hat die Finger der linken Hand noch geballt. Was der Mutter auffällt, ist, dass Eva so glücklich vor sich hinlächelt. Denn sonst ist sie eben immer bewusstlos.

›Worüber lachst du denn, Eva?‹, fragt die Mutter.

›Ich sehe unsere Gans, es sieht so komisch aus, wie sie immer die Hühner von ihrem Futternapf jagt‹, entgegnete das Kind.

Die Mutter glaubt, es sei kein Ohnmachtsanfall, weil Eva doch sprechen kann, sie macht eben nur die Augen zu. Aber wie will sie denn da die Gans sehen, welche auf dem Hofe ist? Und die Mutter sieht durch das Fenster, wie die Gans wirklich die Hühner immer fortjagt. Und das Kind kann unmöglich hinaussehen, und jetzt wird auch noch bemerkt, dass die tote Hand, wie stets bei einem Anfalle, lebendig geworden ist.

Der Vater, welcher am Leben geblieben, ist gerade zu Hause. Nun ist ja unter den Schotten die Sage vom zweiten Gesicht sehr stark verbreitet, man sieht darin gar nichts Außerordentliches, es ist eine besondere Begabung einzelner Personen. Der Vater kam also gleich auf eine Idee.

›Was tut die Gaus jetzt?‹ — ›Sie putzt ihre Flügel.‹ — ›Und jetzt?‹ — ›Sie läuft.‹ — ›Und jetzt?‹ — ›Sie breitet die Flügel aus.‹

Alles stimmte. Nun war es erwiesen: das Kind besaß die Gabe des zweiten Gesichtes...«

»Erlaube, dass ich dich unterbreche«, sagte Mijnheer van Hyden. »Hast du das Kind gesehen? Hast du es daraufhin geprüft? Das ist für mich die Hauptsache.«

»Gleich hätte ich hiervon begonnen. Vor zwei Jahren begleitete ich Buffalo Bill nach Schottland. Wir wollten Ponys kaufen. Wir kamen auch nach Dunkeld und hörten da zufällig von diesem hellsehenden Kinde. Das mussten wir uns einmal ansehen. Richtig, wir fanden die Hütte, darin den einarmigen Vater und im Bettchen die damals zehnjährige Evangeline, ein reizendes Kind, aber nur ein Hauch. Wir überzeugten uns von der Tatsache ihres Hellsehens. Ich will ganz kurz die Hauptsachen anführen. Jeden Tag einmal fällt sie in diesen Zustand. Wann, ist ganz unbestimmt. Es kann auch mitten im Schlaf geschehen. Sobald ihre tote Hand warm wird, wird Evangeline hellsehend. Sie sieht mit ihren geistigen Augen den Menschen oder auch das Tier, von dem sie etwas in der lebendig gewordenen Hand hält. Das darf kein beliebiger Gegenstand sein, etwa ein Kleidungsstück, welches die Person lange Zeit getragen hat, das bleibt ganz unwirksam — es muss etwas von der Person selbst sein, die sie sehen soll, es muss an der Person gewachsen sein — also eine Haarlocke, schon das allerkleinste Stückchen des abgeschnittenen Fingernagels genügt, in die Hand gelegt, die Person dem Mädchen augenblicklich vor Augen zu führen. Die Entfernung spielt dabei gar keine Rolle. Sie steht die betreffende Person, sieht, wie sie gekleidet ist, sieht jede ihrer Bewegungen und sieht auch alles, was diese Person sieht. Nichts weiter. Mitfühlen und mithören kann sie nicht. Eine Ausnahme — oder vielleicht auch keine — ist, wenn sich die Person etwa in einem dunklen Zimmer befindet. Dann sieht Evangeline die Person auch nicht, kann nicht ihre Kleidung beschreiben, weiß aber doch bestimmt, dass die Person, von der das stammt, was sie in der Hand hält, sich dort befindet. In diesem Zustande antwortet sie auf jede Frage, fragt wohl selbst, wundert sich über etwas, erwacht aber erinnerungslos. Der Mensch oder das Tier, dessen Haar sie in der Hand hält, muss leben. Sonst fasst sie es gar nicht an. Gibt man ihr das Haar eines verstorbenen Menschen in die Hand oder etwa Federn eines geschlachteten Huhnes — mit Abscheu und Zeichen des Entsetzens schleudert sie so etwas sofort von sich.

Du darfst mir wohl glauben«, fuhr Jack fort, »dass wir beide das kleine Mädchen auf die Echtheit ihres Hellsehens zu prüfen verstanden. Wir haben doch immer allerlei kleine Andenken bei uns. Denke nur an die Schnur aus der Hundehaut! Da gibt ihr Colonel Cody auch eine Haarlocke in die Hand, und plötzlich sieht das kleine Mädchen in der schottischen Waldhütte einen Indianerhäuptling im fernen, fernen Westen Amerikas auf der Büffeljagd; sie beschreibt ihn, und alles mit einer Genauigkeit, wie niemand das beschreiben kann, und wenn er auch noch so viel Indianergeschichten gelesen hat. Evangeline hatte aber überhaupt noch niemals etwas von Indianern gehört! Sie kann etwas lesen, nicht schreiben, kennt aber gar kein anderes Buch als die Bibel. Doch kann sie sehr hübsch zeichnen, es ist eine Begabung, und da malt das Kind mit geschlossenen Augen auf ein Stück Papier die Tätowierung hin, welche der rotbraune Mann auf der Brust hat! Gedankenübertragung? Wir allerdings kannten die Tätowierung des heulenden Wolfes, und sie konnte das vielleicht aus unserem Gehirn ablesen und abzeichnen. Daran dachten auch wir. Da aber sagte sie, dass dieser Indianer nur ein einziges Ohr hat, nur das linke. Wir kannten den heulenden Wolf nur mit zwei Ohren, wollten es auch gar nicht recht glauben. Ein halbes Jahr später sehen wir den heulenden Wolf wieder — richtig, er hatte unterdessen das rechte Ohr verloren. — Nun, Vater, was sagst du dazu?«

Mijnheer van Hyden hatte sich erhoben, langsam zog er die Schultern hoch.

»Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt — mehr kann ich nicht sagen.«

»Und ebenso sorgfältig vergewisserten wir uns, dass sie in diesem halbwachen Zustande nichts in die tote Hand nehmen kann, was von einen. toten Menschen oder Tiere herrührt. Wir machten ganz komplizierte Experimente. Sie bekam die Federn eines Huhnes; mit diesem ging ich weit, weit hinaus — plötzlich tötete ich das Tier. Derartiges haben wir nicht wieder getan, sie bekam die Krämpfe.«

Langsam wandte sich van Hyden seinem Schwiegersohne zu, sah ihn mit großen Augen an.

»Ja, Jack, haben wir nicht etwas von Mariechen...«

»Ich habe eine Locke von ihr.«

»Sollten wir — ja, weißt du, ob das Mädchen, welches so schwach war, auch noch lebt...?«

»Das ist es eben. Und dann ist es immer die Frage, ob sie die Gabe des zweiten Gesichts auch noch besitzt.«

»Da sollten wir gleich einmal schreiben...«

»Schreiben?«

Auch Texas Jack war aufgestanden. Er zog seine Uhr.

»In zwei Stunden geht der Schnelldampfer nach Harwich mit Anschluss nach London — — in achtunddreißig Stunden bin ich in der Hütte von Killey!!«

Der Vater kam mit. Er konnte nicht allein in dem für ihn verödeten Hause bleiben, und auch er wollte schnellstens Gewissheit haben. Nur Gewissheit!! Es war ein Hausverwalter da, ein intelligenter, zuverlässiger Mann, mit dem konnte man, wenn es nötig war, von Dunkeld aus immer in brieflicher oder selbst telegrafischer Verbindung bleiben, falls die Polizei etwas Neues zu berichten hatte.

Wenn aber Mijnheer auf Reisen ging, dann musste auch der Klaus mit, sein Leibdiener. Papa van Hyden konnte sich nämlich nicht selbst rasieren, und er musste immer glatt rasiert sein, sonst fühlte er sich als ein Pavian, aber nicht als ein Mensch, und Papa van Hyden wäre trotz seines Bäuchleins lieber gegen eine feuerspeiende Batterie angestürmt, als dass er seine Physiognomie einem fremden Rasiermesser anvertraut hätte. Er hatte eine Heidenangst davor. Nur einem einzigen Menschen hatte er sich einmal anvertraut, sich an ihn gewöhnt — und der hieß Klaus Klausen.

Ja, barbieren konnte Klaus, sonst aber auch weiter gar nichts. Er war nicht gerade beschränkt, aber — gesetzt den Fall, das Pulver wäre noch nicht erfunden gewesen — dieser Klaus hätte es jedenfalls nicht erfunden, nicht einmal das rauchlose Insektenpulver. Sein Hauptfehler lag in seiner Religion. Nach dieser hatte Gott nur einen einzigen Propheten in die Welt geschickt — und der hieß: Mijnheer Peter van Hyden. Was der sagte, das musste wahr sein.

»Klaus«, hatte da einmal Mijnheer gesagt, als er sich wieder über die grenzenlose Dummheit seines Leibbarbiers geärgert, »ich glaube, du kannst mit deinem Kopfe durch eine Wand rennen. Probier's einmal!«

Bald darauf erscholl ein donnernder Krach, dann noch einer, dass das ganze Haus wackelte und es in den Wänden rieselte.

»Wer hat da geschossen?«, schrie Mijnheer zur Tür hinaus. »Das waren Böllerschüsse!«

Klaus erschien wieder. Sein Vollmondgesicht war ganz Betrübnis, und den Kopf hielt er sich mit beiden Händen.

»Ach nein, Mijnheer«, sagte er kläglich, »es geht nicht — zweimal hab' ich's probiert — mit vollem Anlauf — aber ich bin nicht durchgekommen — nur der ganz Kalk ist von der Decke gefallen.«

Dieses Beispiel genüge. Wir werden uns später noch oft mit diesem Klaus und seiner Geisteskraft zu beschäftigen haben. — — —

Acht Stunden später befanden sich die drei auf der Liverpool Street Station zu London. Sie hatten auf den Abgang des Nordexpresszuges noch eine Stunde zu warten, Jack wollte dem kleinen Mädchen — falls dieses noch lebte — etwas mitbringen, er bat den Schwiegervater, ihn zu begleiten, nur über die Straße.

Er betrat einen Spielwarenladen, verlangte eine Puppe, und dem Vater stieg etwas siedend heiß zum Herzen und bis in die Augen hinauf, als er zusah, wie dieser hünenhafte, bronzefarbene Mann ein Kinderpüppchen kaufte, wie sorgfältig er seine Auswahl traf, wie er sich immer wieder andere vorlegen ließ, er wollte nichts Kostbares haben, ganz im Gegenteil, ganz einfach, aber gut, und sie musste sich richtig aus- und anziehen lassen, sie musste ganz richtige Wäsche haben — und dieselbe Hand, die das wildeste Pferd niederzwang und den Indianerhäuptling aus dem Sattel riss, dieselbe Hand prüfte die Puppenwäsche, darauf Bedacht nehmend, dass jenes arme Kind nur mit einer Hand knüpfen und hefteln konnte — und als sie den Laden wieder verließen, der Präriejäger das Paket mit dem Püppchen wie einen Schatz gegen seine Brust gedrückt, da rannen dem alten Vater die hellen Zähren über die Wangen.

Aber das war noch nicht alles. Nicht allein, dass er so sorgfältig eingekauft hatte! Da war noch vielerlei daran, was nicht richtig war; solche dumme Schuhe trägt kein Mensch, die halten ja beim Gehen gar nicht an den Füßen, das musste alles richtig werden —und im Coupé erster Klasse, angesichts einiger Herren und Damen, fing der vornehme Kavalier an, die Puppenwäsche mit Nadel und Zwirn zu bearbeiten. Und der verstand zu nähen!

Das zwölfjährige Kind saß aufrecht in dem Bettchen, welches in einer sonnigen Ecke der kleinen Waldhütte stand. Arm mochten ihre Bewohner sein, aber Not litten sie nicht, das sah man überall, und hier waltete eine fleißige, saubere Frau.

Jack hatte recht — — es war nur ein Hauch von einem kleinen Menschenleben. So durchsichtig wie die Hand war das blasse Gesichtchen, von einem unbeschreiblichen Liebreiz, eingerahmt von blonden Locken. Doch leidend sah sie eigentlich nicht aus. Die großen, blauen Augen strahlten immer von innerem Glück, zum glücklichen Lächeln war der Mund mit den bleichen Lippen geschaffen. Es war alles Geist an ihr, der jeden Augenblick verfliegen konnte, schmerzlos den ihn hindernden Körper verlassend.

Die Hand des linken Armes lag unter der Bettdecke, die rechte Hand dirigierte zwei Tücher, jedes oben mit einem Knoten, und diese beiden Tücher führten als Menschen durch den Mund des Kindes ein tiefernstes Zwiegespräch.

»Nein, nein, auf so etwas kann ich mich nicht einlassen, Herr Fitzroy. Ich bestelle bei Ihnen ein großes Haus. Sagen Sie mir bestimmt, ob es bis heute Abend fertig gebaut sein kann, sonst muss ich mich mit meiner Frau nach einer anderen Wohnung umsehen.«

Das andere Tuch hob nachdenklich den Knotenkopf.

»Ja, mein bester Herr, das kann ich Ihnen nicht so genau versprechen. Das muss ich erst einmal mit meiner Frau bereden. Wir haben nämlich heute gerade Kindtaufe zu Hause, meine Frau backt Kuchen, und da muss ich die Rosinen auslesen...«

Ein Hund schlug an. Schritte erklangen. Die Hand ließ die Puppen fallen, sie wurde nach der Türe ausgestreckt, erst etwas Staunen, dann wurde das liebliche Engelsgesichtchen von eitel Seligkeit verklärt.

»Jack — — — das ist ja mein Jack!«, jauchzte das dünne Kinderstimmchen dem Eintretenden entgegen.

»Wie? Du kennst mich noch, Evangeline?«

»Ach, ich habe ja fortwährend an dich gedacht! Und denke dir, gerade jetzt lasse ich ein Haus bauen, wo wir beide drin wohnen wollen! Aber«, setzte sie mit einem schelmischen und zugleich verlegenen Lächeln hinzu, »aber das ist natürlich gar nicht wahr, das tue ich bloß so.«

Jack war vor dem Bettchen niedergekniet, und wieder traten dem still zur Seite stehenden Holländer die Tränen in die Augen, wie jener das zarte Geschöpfchen liebkoste und wie dieses das gesunde Ärmchen um ihn schlang, wie sich der große, starke Mann mit diesem Kinde zu unterhalten verstand. Die beiden mussten schon früher gute Freundschaft geschlossen haben.

»Nun sieh erst mal, was ich dir mitgebracht habe.«

Und er packte die Puppe mit mehreren Kleidchen und viel Wäsche aus.

Ach, dieses Entzücken des armen Kindes! Aber kein lauter Jubel. Es lag nur in dem verklärten Lächeln und in den seligen Augen, und wie sie den schwarzlockigen Kopf des Mannes, der neben ihr kniete, immer wieder an ihre kleine Brust drückte.

»... und hier sind sechs Hemdchen zum Wechseln — — — und hier drei Unterröcke — — — und hier noch ein Paar Schuhchen, ganz richtig zum Anziehen...«

»Kann ich das alles wirklich auch waschen?«, fragte sie ganz zaghaft, ob solches Glück denn auch möglich sei.

»Freilich kannst du alles, alles waschen, du kannst die Puppe auch baden.«

»Ach, Jack, warum bleibst du nicht für immer bei mir! Sieh, ich wasche die Hemdchen, und du hängst sie immer zum Trocknen auf. Gelt? Und du kannst hier wohnen, wir haben jetzt so viel Platz, seitdem der Vater tot ist...«

»Dein Vater ist tot?«, rief Jack erschrocken.

»Schon seit einem Jahre, er starb ganz plötzlich«, sagte sie ruhig, und das war erklärlich, als sie dann hinzufügte, wie es eben nur ein Kind sagen kann. »Er ist nun im Himmel. — — O, Jack, wir haben es jetzt gut! Vater war doch Waldhüter, und da bekommt Mutter in der Stadt jeden Monat viel Geld, o, wir sind jetzt fein heraus und brauchen gar nicht mehr zu arbeiten, wir sind reich, wir können jeden Tag für zwei Groschen Hafergrütze essen, jawohl — — — Wer ist denn der Herr dort?«

Mijnheer van Hyden trat heran.

»Das ist mein — — mein Schwiegervater«, erklärte Jack.

»Dein — Schwiegervater?«, wiederholte sie sinnend, darüber ganz die Begrüßung vergessend. »Ja, Jack, bist du denn...«

»Jawohl, ich bin verheiratet.«

Wieder das verklärte Lächeln.

»Ach, Jack, das ist aber schön! Und du hast deine Frau nicht mitgebracht? Ich möchte sie so gerne einmal sehen!«

»Deshalb kommen wir ja eben zu dir«, sagte Jack niedergeschlagen. »Denke dir, Eva, erst seit drei Wochen sind wir verheiratet, und mit einem Male ist sie verschwunden, und wir wissen nicht, wohin, wissen nicht, ob sie überhaupt noch lebt.«

Das sensitive Kind sing sofort heftig zu weinen an. Es brauchte nicht viele Worte, es hörte sofort am Tone des Sprechers, wie dieser erschüttert war. Diesem unschuldigen Kinde gegenüber konnte er sich nicht verstellen.

Während Evangeline noch schluchzte, kam die Mutter, eine alte, freundliche Frau. Auch sie erkannte Texas Jack gleich wieder, sie freute sich, man weihte sie schnell ein, weshalb die beiden gekommen.

»Ja, es ist noch ebenso mit der Hand«, erklärte sie auf die leise gestellten Fragen, und dann blickte sie nach der schlichten Wanduhr. »Es ist gleich um vier — da kommen die Herren eben zur rechten Zeit. In zehn Minuten fällt sie in Halbschlaf.«

»Woher wissen Sie denn das im Voraus?«, fragte Jack erstaunt. »Das war doch früher niemals bekannt.«

»Aber jetzt wissen wir es immer schon. Sie ist einmal abends allein zu Hause gewesen, sie war auf, ging mit einem brennenden Lichte durch die Stube — da bekommt sie den Anfall, sinkt um und lässt das Licht fallen. Die ganze Hütte wäre bald abgebrannt. Das hat sie sich furchtbar zu Herzen genommen, da ist etwas in ihr vorgegangen, seitdem sagt sie stets zuletzt, bevor sie aufwacht, wann sie das nächste Mal in Halbschlaf fällt. Dort nach der Uhr richtet sie sich, und es stimmt auf die Minute. Jetzt wird sie zehn Minuten nach vier einschlafen.«

Evangeline hatte sich wieder beruhigt, sie wollte mehr wissen, wie Jacks Frau verschwunden sei, und über dem Erzählen verging die Zeit, ohne dass die Uhr beobachtet wurde.

»Mein armer Jack! Maria heißt sie? Gerade wie die Mutter unseres Heilandes. Nicht wahr, du hast doch immer zum lieben Gott gebetet, dass sie nicht tot...«

Mitten im Wort sank das Mädchen plötzlich mit geschlossenen Augen in die Kissen zurück, und die Uhr zeigte genau auf zehn Minuten nach vier Uhr.

Jack holte das linke Händchen unter der Decke hervor, auch van Hyden nahm es einmal in die Hand — es war kalt und schlaff, wie das dünne Ärmchen. Schon nach wenigen Augenblicken aber glaubte er einige Wärme und einen Pulsschlag zu fühlen.

»Jetzt — jetzt — — jetzt ist es da!«

Er entnahm einem goldenen Medaillon eine blonde Locke, und bevor er sie in die kleine Hand legte, sah er den alten Mann an.

»Vater«, sagte er mit zitternder Stimme, »im nächsten Augenblick hat es sich entschieden, ob sie die Locke wegwirft oder in der Hand behält — — — Vater, bete zu Gott, dem Allgütigen!!«

Er war furchtbar erregt, und der Vater faltete unwillkürlich die Hände. Beide glaubten ja gar nicht mehr daran, dass Mariechen noch am Leben sein könne, hier aber erhielten sie wenigstens die Gewissheit von ihrem Tode! So sagte Jack. Der Vater hatte unterwegs noch viele Stunden des Zweifels gehabt. Es ging über seinen Verstand, woher das Mädchen sofort fühlen sollte, ob das Haar einem Lebendigen oder einem Toten angehöre.

Das Händchen lag offen auf der Bettdecke, Jack holte tief Atem, es klang wie ein Röcheln, schnell legte er die Locke hinein, klappte die Fingerchen darüber, trat zurück...

Im nächsten Angeublicke lag er auf den Knien, die Arme zum Himmel aufgehoben.

»O Gott, o Gott, ich danke dir!!«, rief er jauchzend aus überströmenden. Herzen. »Vater, sie lebt noch! Unser Mariechen lebt noch!!«

Es lag eine solch gewaltige Überzeugungskraft in diesen Worten, dass Mijnheer van Hyden im Augenblick ganz vergaß, wie es ja nichts weiter war, als dass die Hand die Locke so behielt, wie sie hineingelegt worden war.

»Mariechen lebt!!«, jubelte überzeugungstreu auch der Vater, und heiße Dankestränen gegen den Allmächtigen entstürzten seinen Augen.

Schnell hatte Jack sich wieder erhoben. Es war keine Zeit zu verlieren. Er setzte sich neben das Bettchen und nahm die andere, die gesunde Hand des Kindes zwischen seine beiden.

»Was siehst du, Evangeline?«

Eine qualvolle Pause verstrich. Das Kind lag regungslos mit geschlossenen Augen da. Jack wiederholte seine Frage. Da endlich begann es zu flüstern:

»Ich sehe — — — — — — nichts.«

»Ist die Person da?«

»Ja, ja«, hauchten die weißen Lippen, »aber — — — es ist ganz finster — — — ich kann noch nichts sehen.«

Wieder ließ Jack das Kind eine lange Zeit in Ruhe. Aber dabei wurde er immer besorgter, eine heimliche Angst schnürte ihm das Herz zusammen, denn in dem seinen Gesichtchen prägte sich eine immer größere Furcht aus, die sich bis zum Entsetzen steigerte.

»Hu, hu — — es ist so finster — — ich fürchte mich«, begann da Evangeline von selbst, und sie zitterte am ganzen Körper, »und — — — und ich kann mich gar nicht regen — — ich — — ich liege in einem Sarge — — hu, sie liegt in einem Sarge!!«

»Sie ist tot!!«, schrie der Vater jammernd.

»Nein, Mariechen ist nicht tot, sonst würde dieses Kind nicht die Haarflechte in der Hand behalten — sie lebt!!«, rief Jack mit derselben felsenfesten Überzeugung. »Oder ist es nicht so, Mutter?«

Die alte Frau bestätigte es mit der größten Gewissheit. Wenn Eva die Locke nicht sofort von sich schleudere, dann müsse die betreffende Person auch noch am Leben sein.

»Evangeline«, wandte sich Jack wieder an das Kind, »sieh doch einmal aufmerksam hin. Vielleicht liegt sie nur in einen. finsteren Zimmer.«

»Nein — nein«, flüsterte die Seherin angstvoll, »es ist ein Sarg — — es ist so finster — — hu, hu, nehmt sie doch nur aus dem Sarge...«

Dabei blieb Eva, mehr war von ihr nicht zu erfahren, und der unglückliche Vater kam wieder zu seiner Ansicht, dass das Kind höchstens eine Tote im Sarge sehen oder richtiger fühlen könnte. Da kam ihm eine Idee.

»Kann man die Locke aus der Hand nehmen und ihr eine andere geben? Sieht sie dann die andere Person?«

»Gewiss, das kann man.«

Mijnheer van Hyden öffnete ein an seiner Uhrkette hängendes Medaillon und entnahm diesem eine kleine schwarze Haarflechte.

»Ich habe in Paris eine Schwester leben, hier ist eine Locke von ihr. Sage mir, Eva, was jetzt meine Schwester macht. Es ist eine alte Dame.«

»Das hättest du gar nicht sagen sollen«, flüsterte Jack. »Sie kann alles hören — ich zweifle nicht daran, aber du hättest dich besser von ihrer Sehergabe überzeugen können.«

Van Hyden antwortete nicht, er nahm Maries Haar aus des Kindes Hand, welche sich jetzt willig von selbst öffnete, es war Leben darin, er legte die schwarze Locke hinein...

Mit einem gellenden Schrei hatte das kleine Mädchen die Haarflechte sofort von sich geschleudert.

»Was ist das?«, rief Jack erschrocken. »Vater, deine Schwester in Paris ist tot!! Sie muss plötzlich gestorben sein.«

Der Holländer aber war seltsamerweise nicht erschrocken. Er faltete die Hände und blickte zum Himmel empor.

»Jetzt glaube ich an die Sehergabe dieses Kindes«, sagte er feierlich. »Ich sprach absichtlich mit so lauter Stimme eine Unwahrheit, um es zu prüfen — — es ist eine Locke von meiner seligen Frau!«

Die Sicherheit des Unterscheidens zwischen Toten und Lebenden war somit erwiesen. Mariechen lebte! Nun war aber das Rätsel mit dem Sarge aufzuklären.

Jack gab ihr die Locke seiner jungen Frau von neuem in die Hand, und er beobachtete, dass diesmal Evas Züge keinen Ausdruck des Grausens zeigten, als sie murmelte:

»Morgen Mittag achtzehn Minuten vor eins falle ich wieder in Halbschlaf.«

Für heute war es zu spät. Die warm gewordene Hand erkaltete schnell wieder, Eva schlug die Augen auf, war gleich bei Besinnung.

»Was habe ich gesagt?«, war ihr erstes Wort.

Es wurde ihr erzählt. Das Kind selbst konnte keine Erklärung geben, zumal, da es aus dem Halbschlafe immer völlig besinnungslos erwachte. Aber die Person, deren Haar sie in der Hand behalten, lebte, lebte bestimmt!!

Nun kam allerdings ein eigentümlicher Fall in Betracht.

Vor einigen Tagen, als die Mutter nicht zu Hause gewesen, waren zwei Männer gekommen und hatten einen Sarg gebracht, sagten, die Mutter hätte den Sarg bestellt, er sei hier abzugeben. Der Irrtum hatte sich schnell aufgeklärt, aber Eva war doch sehr erschrocken gewesen; der Sarg kam ihr jede Nacht im Traume vor.

Das musste in Betracht gezogen werden, und Eva wurde selbst etwas kleinlaut.

Dass die betreffende Person gerade in einem Sarge lag, konnte sie nämlich überhaupt nicht wissen. Wenn die Person z. B. schlief, so sah Eva nichts, dann aber trat anstatt des Sehens ein Mitfühlen ein. Dasselbe galt, wenn sich die Person in einem finsteren Zimmer befand. Ob die Person schlief oder nur in einem finsteren Zimmer lag, konnte sie auch nicht recht unterscheiden. Im Allgemeinen fühlte sie sich, mit einem Schlafenden in Verbindung gesetzt, stets sehr wohl. War die Person aber etwa zu eng geschnürt, trug sie unbequeme Kleider, das fühlte sie sofort. Sie wusste sogar immer ganz genau, ob der finstere Raum, in dem sich die Person befand, sehr groß oder sehr eng war. Denn dieses Gefühl der Unterscheidung besitzt wohl jeder Mensch.

Etwas war also schon daran. Aber dass Marie gerade in einem Sarge lag, das konnte sie nicht behaupten. Da spielte offenbar der Sarg eine Rolle, über den sie erschrocken war. Doch in einem sehr, sehr engen Raum musste sich Marie auf alle Fälle befunden haben, und zwar liegend.

Nun, wir werden später noch sehen, wie außerordentlich fein das Gefühl des Kindes gewesen, wie nahe es der Wahrheit gekommen war.

Es musste bis nächsten Mittag gewartet werden. Am besten war, man blieb gleich hier. Durch des Vaters Tod war Platz in der Hütte geworden. Das Gepäck befand sich in Dunkeld unter Aufsicht von Klaus, und da noch mehrere Tage vergehen konnten ehe Aufklärung geschaffen, wurde ein Mann nach der Stadt geschickt, welcher auch den Diener mit dem notwendigsten Gepäck herbeiholte.

Die drei Männer richteten sich in der Nebenkammer ein, so gut es ging, sie spielten mit dem Kinde, auch am Morgen des anderen Tages. Jack trug es in den Wald; sie pflückten Beeren und kochten für das Püppchen eine Suppe; die neuen Hemdchen waren zu steif, die mussten erst gewaschen werden, Eva wusch, Jack wrang aus, Mijnheer van Hyden hing sie auf, und Klaus setzte sich als Plätteisen darauf.

»Du darfst sie aber nicht verbrennen«, sagte Eva einmal.

Erschrocken sprang Klaus auf, roch erst an das Kinderhemdchen, auf dem er gesessen, ob es versengt röche, dann griff er an sein natürliches Plätteisen.

»Nein, o o o nein, es ist ja gar nicht so sehr heiß.«

Auf diese Weise verging der Vormittag. Die Zeit rückte heran. Eva lag wieder im Bett; achtzehn Minuten vor eins sank sie plötzlich mit geschlossenen Augen in die Kissen zurück. Jack gab ihr die Locke in das warm werdende Händchen.

»Was siehst du, mein liebes Kind?«

Evangeline benahm sich von vornherein ganz anders als gestern; sie lächelte gleich so heiter.

»Ich sehe — — ach, das sieht aber hübsch aus! — — wie die angezogen ist! — — Ganz, ganz bunt! — — — So etwas habe ich noch niemals gesehen! — — Und die schöne, bunte Krone, die sie auf dem Kopfe hat...«

»Bitte, Eva, beschreibe alles ganz genau, was du stehst«, sagte Jack, dessen Herz schon wieder zu pochen begann, weil er abermals ein Rätsel kommen sah, das nicht zu deuten war, und er sah auch das schon wieder misstrauische Gesicht des Schwiegervaters.

»Steht sie, liegt sie?«

»Sie liegt — — worauf, das kann ich nicht sehen — — sie liegt ganz still — — nein, wie komisch sie nur aussieht! — — und schön! — — Sie hat ein kurzes Kleidchen an — — nur bis an die Knie — — ganz, ganz bunt — — blau und rot und gelb und grün — — ja, jetzt sehe ich es ganz genau — — das ganze Kleid ist aus lauter kleinen Federn zusammengesetzt...«

Vater und Schwiegersohn sahen sich an, beide schüttelten den Kopf.

»... und was für merkwürdige Schuhe sie anhat«, fuhr das hellsehende Kind fort, »es sind gar keine richtigen Schuhe — — und dann gehen rote Stricke um den Fuß und um das ganze Bein herauf...«

»Sandalen«, schaltete Jack ein und gebot dem Mijnheer, der etwas sagen wollte, durch eine Handbewegung Stillschweigen. »Was siehst du weiter, mein Kind? Wie ist sie oben gekleidet?«

»O, wunder, wunderschön! Um die Hüften hat sie einen goldenen Gürtel — — und das Oberkleid, das ist auch aus lauter solchen kleinen, bunten Federn zusammengesetzt — — und auf dem Kopfe hat sie eine Krone, auch aus bunten Federn, aber aus ganz langen...«

»Die beschreibt ja gerade das Bild, das sie neulich vom Krämer geschenkt bekommen hat«, meinte die Mutter erstaunt.

»Was für ein Bild?«, fragte Mijnheer schnell. »Vielleicht von einem Zigarrenkistendeckel?«

Das konnte die Mutter nicht so genau sagen, sie ging, das Bild in den Kommodenfächern zu suchen, fand es aber nicht gleich.

»Wie sieht denn ihr Haar aus?«, fragte Jack.

»Das Haar ist lang — lang und schwarz.«

»Schwarz?!«, riefen die beiden Männer gleichzeitig mit der größten Enttäuschung.

»Ganz, ganz schwarz — so schwarz wie ihr Gesicht...«

»Was, ihr Gesicht ist schwarz?!«

»Alles ist schwarz — die ganze Haut — die Hände und die nackten Arme, die Füße — es ist alles schwarz — oder — so dunkelbraun...«

»Nein, das ertrage ich nicht länger, ich muss Gewissheit haben, wie weit die Visionen dieses Kindes zuverlässig sind!«, rief Mijnheer und winkte Jack zu sich.

»Hier, Jack«, flüsterte er dann, entfernt vom Bett, »schneide mir einige Haare vom Kopfe, ich gehe hinaus, außer Gesichtsweite, gib dem Kinde mein Haar in die Hand, lass dir erzählen, was ich Auffallendes tue.«

»Gut, das können wir schnell einmal machen. Ich werde dem Kinde auch einen Bleistift in die Hand geben, male du etwas in dein Notizbuch, du kannst auch schreiben, aber in großen, gedruckten Buchstaben. Die kann sie nachmalen. Das ist der überzeugendste Beweis für ihr Hellsehen.«

Die Haare waren abgeschnitten. Van Hyden ging schnell hinaus, schritt den Weg in den Wald hinein, blieb stehen, wartete etwas, drang in das Gebüsch, setzte sich auf einen Baumstumpf — von der Hütte aus konnte er nicht gesehen werden — zog sein Taschentuch, nahm den Hut ab, wischte sich die Stirn, legte den Hut an den Boden, zog langsam Notizbuch und Bleistift, besann sich und schrieb in großen Buchstaben: KALEIDOSKOP.

So, dieses Wort sollte das Kind einmal erraten!

Er hielt das Buch noch eine kurze Zeit vor sich hin — diese Rücksicht war er dem hellsehenden Kinde schuldig — dann steckte er es ein, stand auf und ging schnellen Schrittes in die Hütte zurück.

»Nun, was habe ich getan?«

»Du gehst in den Wald«, entgegnete Jack, »bleibst stehen, verlässt den Weg, gehst tiefer in den Wald, du setzest dich auf einen Baumstumpf, ziehst dein Taschentuch, nimmst den Hut ab, trocknest dir die Stirn, legst den Hut an den Boden, holst aus der Tasche erst ein Buch, dann einen Bleistift und schreibst...«

Das noch schlafende Kind hielt in der rechten Hand einen Bleistift, vor ihm auf der Bettdecke lag ein Blatt Papier. Jack nahm es und hielt es seinem Schwiegervater hin, und da stand, von einer Kinderhand mit großen Buchstaben hingemalt: KALEIDOSKOP.

Mijnheer van Hyden breitete die Arme aus und blickte zum Himmel empor.

»Ja, jetzt muss ich wirklich glauben! — Aber was ist nun das mit der Indianerin? Das kann doch unmöglich unser Mariechen sein?«

Evangeline erhielt wieder Mariechens blonde Locke in die Hand — allein da sah sie abermals nur das schwarzhaarige Mädchen mit der dunkelbraunen Haut in dem seltsamen, bunten Federkleid. Doch jetzt begann sie auch noch etwas anders zu sehen.

»... sie hebt den Kopf — ach, was für ein schönes Zimmer! — sie blickt sich um — sie richtet sich auf — jetzt sieht sie einen Mann — sie springt auf...«

»Wer springt auf?«, fragte Jack noch einmal zur Vorsicht, vielleicht, dass sie jetzt eine andere Person sah.

»Das Mädchen, dessen Haar ich in der Hand habe...«

»Ja, aber wie sieht dieses Mädchen aus?«

»Ganz schwarz, das Gesicht, die Hände, die Füße — alles ist ganz schwarz — ein schönes, buntes Kleid aus lauter bunten Federn...«

Es nützte nichts!

»Der Mann geht auf sie zu...«

»Wie sieht der Mann aus?«

Evangeline antwortete nicht gleich, und dann sagte sie mit veränderter Stimme:

»Morgen Abend halb sieben schlafe ich wieder ein.«

Es war wieder vorbei, sie erwachte, und diesmal musste man lange warten, ehe man etwas Neues erfahren konnte.

»Hier habe ich das Bild«, sagte die Mutter, ein buntes Papier in die Höhe hebend.

Der ihr zunächst stehende van Hyden nahm es, und seine Zweifel waren immer noch nicht besiegt.

»Natürlich, es ist so ein Bild von einer Zigarrenkiste, ein rauchendes Mädchen in einem Federkleid mit Federkrone darstellend, halb Indianerin, halb Afrikanerin, halb Inderin, wie es so etwas gar nicht gibt. Dass Evangeline Mariechen wirklich sieht und alles, was sie tut, daran allerdings kann ich jetzt nicht mehr zweifeln. Aber in ihr Hellsehen mischt sich doch viel aus ihrer Erinnerung mit. Sieh, mein Kind, du hast dieses Bild...«

»Halt!«, fiel Jack ein und nahm ihm das Bild, welches er dem Mädchen zeigen wollte, schnell aus der Hand. »Evangeline, hast du vom Krämer ein schönes, buntes Bild geschenkt bekommen?«

»Ja, vorige Woche«, lächelte das erwachte Kind. »Es ist ein Mädchen in einem bunten Federkleid, es raucht eine Zigarre...«

»Was für Schuhe hat es denn an?«, unterbrach sie Jack.

»Gar keine, sie hat so Riemen um die Beine gewickelt...«

»Wie sehen diese Riemen denn aus? Schwarz, nicht wahr?«

»Nein, grün sind sie, ich kann mich noch ganz genau entsinnen.«

Jack blickte den Schwiegervater an.

»Siehst du? Auf dem Bilde sind die Sandalenriemen wirklich grün, vorhin aber hat sie rot gesehen. — Kannst du dich sonst noch entsinnen, wie das Mädchen auf dem Bilde aussieht, mein Kind?«

Evangeline besaß ein gutes Gedächtnis und hatte das Bild, ehe die Mutter es weglegte, oft und lange genug betrachtet, und während sie jetzt keine Idee mehr von dem hatte, was sie vorhin im Halbschlafe gesehen, beschrieb sie dieses Bild, welches Jack vor ihren Augen verborgen hielt, ganz genau in allen Kleinigkeiten und immer ganz richtig. Ja, es war wohl eine große Ähnlichkeit vorhanden, das Federkleid, die Federkrone und noch vieles andere, aber dann war manches auch wieder ganz anders. So hatte das Mädchen auf dem Bilde keinen goldenen Schuppengürtel um die Hüften, und davon wusste Evangeline jetzt auch nichts zu erzählen.

Trotzdem, van Hyden wurde seine Zweifel nicht los, ob das Kind nicht dennoch Wirklichkeit mit Phantasie vermische, wie solle Mariechen denn plötzlich eine Negerin geworden sein und in solch ein Kleid kommen — und wie er sich so äußerte, brach Evangeline plötzlich in Tränen aus.

»Warum weinst du denn, mein Kind?«, fragte Jack erschrocken.

»Weil ihr mir nicht glauben wollt, dass ich wirklich richtig sehe«, schluchzte Evangeline herzzerreißend, »und ich kann doch nichts dafür, wenn es nicht so ist, wie ihr es euch gerade vorstellt!«

»Nein, nein, mein Kind, ich glaube dir alles«, tröstete Jack die Weinende, und dann wandte er sich sehr ernst an den Schwiegervater. »Hast du es gehört?! Dieses Kind hat soeben eine tiefe Weisheit gesagt! Weil die Schilderung dieses Mädchens nicht in unseren Ideenkreis passt, deshalb dürfen wir uns noch lange nicht einbilden, dass so etwas ganz und gar unmöglich wäre! In dieser Welt ist überhaupt gar nichts unmöglich! Evangeline hat uns bewiesen, dass sie hellsieht und sich nicht irrt, und deshalb müssen wir von jetzt an alles, was sie uns sagt, mit vollem Glauben hinnehmen — oder wir werden fehlgehen. Aber dann ist das Beste, wir reisen gleich ab und überlassen alles der Amsterdamer Polizei. — Wenn nur mein guter Jagdhund sagt, dass der Grizzlybär, der nicht klettern kann, oben auf dem Baume sitzt, so glaube ich diesem Jagdhunde mehr als hundert Professoren, welche erklären, dass ein Grizzlybär gar nicht klettern kann, und obgleich ich selbst nicht zu fassen vermag, wie dieser Bär da auf den Baum gekommen sein soll.«

Der Präriejäger hatte sehr ernst und bestimmt gesprochen. Mijnheer van Hyden wurde plötzlich ganz kleinlaut. Er sollte überhaupt noch merken, wie dieser Mann, der die Welt doch gesehen hatte, manches so gläubig hinnahm, geradezu kindlichleichtgläubig — aber eben deshalb, weil er die Welt gesehen hatte, weil er wusste, dass Manches auf der Erde passiert, was man dem großen Publikum gar nicht erzählen kann, weil niemand es glauben würde.

»Ja, aber, wie soll denn Mariechen...«, begann der alte Mann nochmals zaghaft.

»Vater, wenn ich dreimal zweifle, so ist der beste Jagdhund für immer verdorben, er traut sich selbst nicht mehr«, unterbrach ihn der Jäger wiederum. »Wie Mariechen in den Sarg gekommen ist, in das bunte Federkleid, warum sie schwarzes Haar und eine schwarze Haut hat, darüber jetzt Erwägungen anzustellen, hat absolut keinen Zweck. Wir müssen sagen: Es ist! Und damit basta! Wir haben jetzt unseren Scharfsinn in ganz anderer Weise anzustrengen, wir müssen die allergeringste Kleinigkeit beobachten, welche uns das Kind erzählt. Lass du mich immer fragen, ich bin in so etwas bewandert, wir müssen erst herausbekommen, in welchem Erdteil sich Mariechen aufhält...«

»Erdteil? Ich denke doch, sie wird noch in Holland sein!«

»Ja, lieber Vater, was gilt denn aber dein Denken! Wir dürfen nicht mit der Hausnummer anfangen. Die kommt zuletzt daran. — Mariechen lebt. Auf der Erde ist sie noch. Nun müssen wir große Kreise ziehen und immer enger gehen, bis ins Zentrum hinein, dann sind wir am sicheren Ziele. Erst in welchem Erdteil. Dann in welchem Lande. Dann in welcher Stadt. Dann in welcher Straße. Und dann die Hausnummer, und da gehen wir direkt hinein und werden Mariechen finden. Aber wenn wir den umgekehrten Weg nehmen, so werden wir immer planlos herumtasten«