RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Verlag Dieter von Reeken, 2024

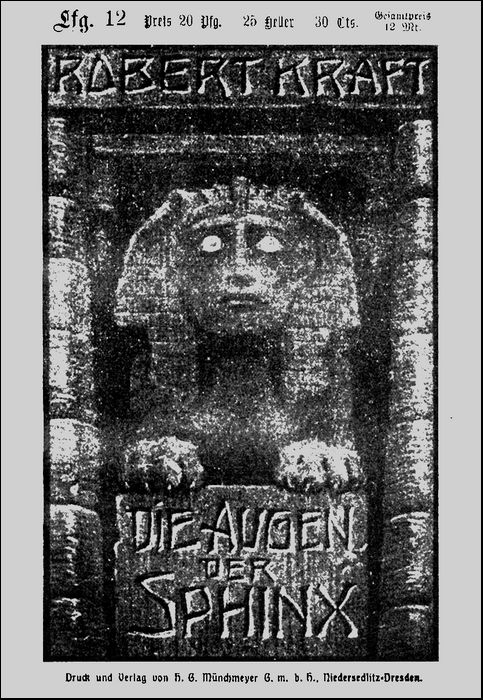

Die Rätsel von Garden Hall. Roman von Robert Kraft.

In: Robert Kraft: Die Augen der Sphinx. Niedersedlitz-Dresden:

H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1908], Lieferung 12, Umschlagseite 1

Die vorliegende Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des von Robert Kraft (1869-1916) verfassten Romans Die Rätsel von Garden Hall, die erstmals 1908 in 5 Lieferungen erschienen ist, unter Verwendung folgender Ausgabe:

Die Rätsel von Garden Hall. Roman von Robert Kraft. In: Robert Kraft: Gesammelte Reise- und Abenteuer-Romane. Sechste Serie: Die Augen der Sphinx. Zweiter Band. Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1910]. 212 S. mit 7 Illustrationen von Adolf Wald.

Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz(1), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter(2), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert (3) und auf die Tagungsbände zu den Robert-Kraft-Symposien (4).

(1) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.

(2) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.

(3) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.

(4) Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016; Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A.a. O. 2019; 4. Robert-KraftSymposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre KraftFilm von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupastean und Franziska Meifert. A.a.O. 2022.

Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. ›Boller‹ in ›Poller‹, ›der Gehalt‹ in ›das Gehalt‹, ›paddeln‹ in ›buddeln‹, ›pulen‹ in ›pullen‹, ›Indier‹ in ›Inder‹, ›Sennor/Sennora/Sennorita/Don/Donna‹ in (spanisch) ›Señor/Señora/Señorita/Doña‹ bzw. (portugiesisch-brasilianisch) ›Senhor/Senhora/Senhorita/Dom/Dona‹, ›Wage‹ in ›Waage‹ usw.

Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche in runden Klammern () sind vom Herausgeber eingefügt worden.

Die Wiedergabequalität der Abbildungen war abhängig von der jeweiligen Druckqualität der Vorlagen. Da die den Lagen vorangestellten ganzseitigen Abbildungen in der vorliegenden Neuausgabe dem Fließtext räumlich zugeordnet werden konnten, ist auf die fast textgleichen Bildunterschriften verzichtet worden.

Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Hinweise und die bibliografischen Anmerkungen bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die die Korrektur bei Ellen Radszat.

Die Rätsel von Garden Hall. Roman von Robert Kraft.

Dresden-Niedersedlitz: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1924],

Schutzumschlag, gezeichnet von Georg Hertting

Zwei Meilen südlich von dem Weichbilde Londons entfernt liegt das Städtchen Norwood, zur Grafschaft Kent gehörend. An einem sonnigen Sommermorgen verließ ein Gentleman den Zug, der ihn hierher gebracht hatte. Vor dem Stationsgebäude fragte er einen Dienstmann nach Garden Hall.

»Immer die Straße entlang, Sir, dann die Chaussee hinaus, bis Sie an die Millionenmauer kommen. Das ist Garden Hall, die Residenz von Lord Roger Norwood. Können es gar nicht verfehlen. Eine kleine halbe Stunde.«

Der noch junge Mann, dem, wenn wohl auch etwas spät, der erste Bart sprosste, dankte und schlug die bezeichnete Richtung ein.

Er hatte bei seiner ausführlichen Frage ein tadelloses Englisch gesprochen, niemand hätte den Fremden herausgehört, aber gleich in seinem Äußeren verriet er durch zweierlei, dass er kein Einheimischer und auch noch nicht lange in England sein konnte. Die vielen Schmisse im Gesicht hatte er sich sicher nur auf deutschen Universitäten geholt, und außerdem trug er seine Manschetten nicht flach, sondern immer noch als Rollen geknöpft.

Bald hatte er das Städtchen hinter sich, es ging weit zwischen duftenden Hopfenfeldern die Landstraße entlang, etwas bergauf, und als er die Höhe erreicht hatte, sah er sein Ziel vor sich liegen: Garden Hall, die Residenz des Lords Roger von Norwood.

Aber unter Residenz versteht der Engländer etwas ganz anderes als wir, er verallgemeinert die Bedeutung dieses Wortes viel mehr. Jeder Engländer, der es sich leisten kann, besonders auch der reiche Kaufmann, der am Tage in der Stadt, in der City, beschäftigt ist, hat seine Residenz. Es ist dies einfach ein außerhalb der Stadt liegender Wohnsitz, ein Gut, ein Schloss oder eine Villa, oder es braucht auch nur ein bescheidenes Landhaus zu sein. Hauptsache ist, die man von einer Residenz verlangt, dass sie bis auf Lebensmittel, Kleidung und dergleichen, was man sich nicht selbst erzeugen kann, unabhängig von der Außenwelt sein muss. Also vor allen Dingen ein eigener Hausarzt und, wenn schulpflichtige Kinder vorhanden sind, ein Hauslehrer. Streng konservative Söhne Old Englands verlangen für eine Residenz, ehe ein Landsitz diesen Namen verdient, unbedingt auch noch eine eigene Kapelle mit eigenem Kaplan. Das kann dann natürlich noch weiter getrieben werden, bis zum eigenen Theater mit eigener Schauspielertruppe. Das ist dann freilich etwas ganz Exklusives.

Eine große Residenz war das ja, die vor dem Wanderer lag, aber schön durchaus nicht. In der Mitte eines mauerumringten Parkes, zwischen den eintönigen Feldern einer waldigen Oase gleichend, erhob sich ein langgestrecktes, vier- oder gar fünfstöckiges Gebäude, ohne jede architektonische Schönheit, nichts als ein riesiger Steinkasten, eine Kaserne, und der danebenstehende Schornstein passte ebenfalls nicht für die Residenz eines Lords, wenn er auch nur zur Heizung des Gewächshauses oder aller Wohnräume dienen mochte.

Der Park allerdings mit seinen uralten Bäumen, schon von hier aus zu erkennen, musste prächtig sein. Und das Ganze nun umgeben von einer sechs Meter hohen Mauer, der das Volk ihren Namen — Millionenmauer — wohl nicht mit Unrecht gegeben hatte. Wenn sie auch nicht eine Million Pfund Sterling gekostet haben mochte — deutsche Reichsmark langten da nicht, vielleicht noch nicht einmal Taler. Ihre vier Seiten waren zusammen mindestens zwei Kilometer lang. Von Osten her schlängelte sich ein ansehnlicher Bach heran, verschwand unter der Mauer, durchfloss das ganze Grundstück und kam auf der anderen Seite wieder zum Vorschein.

Der Wanderer hatte bei dieser Betrachtung seinen Schritt nicht gehemmt. Da sah er vor sich etwas Weißes liegen, eine Zeitung, die heutige Nummer der ›Times‹, ein vollständiges Exemplar. Ein CityMensch mochte sie auf dem Wege zur Station verloren haben.

Der junge Mann hatte sie aufgehoben, faltete sie auseinander.

»Will doch sehen, ob... ja, da steht es schon.«

Es war eine Annonce unter den Stellengesuchen. Sie lautete:

Doktor med., 25, approbiert, vier deutsche Universitäten, zwei Jahre Praxis, perfekt Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Griechisch, Mathematik, Reiten, Fechten, Schwimmen, Fußball, LawnTennis, Kricket, Krocket, Billard, alle Tänze, Schach, Whist, Poker, Gesang, Klavier, Violine, Cello, sucht bei ganz bescheidenen Ansprüchen Stellung als Arzt und Lehrer für Residenz. Offerten erbittet Dr. Max Werner, 18 Fitzroy Square, London.

So, nun weiß man, was ein Residenzarzt und Lehrer alles können muss. Denn wenn so ein Residenzler nicht gerade einen sehr dicken Geldbeutel hat, sucht er diese beiden Ämter mit Vorliebe in einer einzigen Person zu verbinden: Ein approbierter Arzt, der auch als Zahnkünstler ausgebildet ist — Hühneraugenschneiden selbstverständlich — der nebenbei den jüngeren Kindern das Einmaleins einbläut, die größeren aufs Gymnasium vorbereitet, dazwischen Pferde zureitet, Gesellschaften arrangiert, neue Gartenspiele erfindet, die sitzengebliebenen Damen herumschwenkt, die erwachsene Tochter zur Konzertsängerin ausbildet, Sonntags eine Boxstunde mit dem Hausherrn — wenn er diesem keine blauen Augen gibt, dann bekommt er sie selber — — so ein Mädchen für alles in der verwegensten Bedeutung dieses Wortes.

Aber die Zeiten, wie Charles Dickens sie schildert, als der Hauslehrer ein Dienstbote war, der noch unter dem Hausknecht stand, sind in England vorbei. Heute will man für solch eine Residenz einen hochgebildeten, ritterlichen Kavalier haben, Meister in allen Künsten, und danach behandelt man ihn auch. Es sind durchweg sehr angenehme Stellungen. Nur muss man beim Boxen aufpassen, dass man der ist, der dem anderen blaue Augen gibt. Sie enden fast immer mit einer guten Heirat, nicht gerade in der Familie selbst, sondern so ein Maître de Plaisir hat dann die Auswahl.

»Wenn ich geahnt hätte, dass gleich eine Offerte kam, so hätte ich mein Geld für ein dreimaliges Einrücken sparen können.«

So sprechend hatte Doktor Max Werner, als den wir ihn nun kennen gelernt haben, die Zeitung wieder zusammengefaltet und sie zwischen Zweig und Stamm eines Apfelbaumes geklemmt.

Vorgestern war er erst in London eingetroffen, gestern hatte sein Gesuch in der ›Times‹ gestanden, heute früh hatte er einen Brief erhalten, dass er sich in Garden Hall vorstellen solle. Es war ihm fast zu schnell gekommen. So dringlich war es bei ihm nicht, und er hatte sich erst London etwas besehen wollen, bei Tage wie bei Nacht. Sonst hätte er solch ein Gesuch ja auch von Deutschland aus einrücken lassen können.

Doch da es ihm nun so geglückt war, hatte er sich auch gleich auf die Bahn gesetzt. Allerdings waren ihm unterwegs immer wieder Bedenken aufgetaucht. Sollten die Hauslehrer hier wirklich so selten sein, dass man auf ein Gesuch gleich postwendend Bescheid bekam? In der ›Times‹, der Zeitung der Geburts- und Geldaristokratie, stehen alltäglich eine ganze Masse solcher Offrten von Ärzten und Lehrern, die ihre Vorzüge noch in ganz anderer Weise anpreisen, sich vor allen Dingen auch stets auf glänzende Zeugnisse berufen, die Doktor Werner nicht anführen konnte. Und nun bloß eine einzige Offerte! Und noch dazu von einem Lord! Sollte der so nötig haben, den Hausarzt mit einem Hauslehrer zu verbinden? Die Sache musste doch irgendeinen Haken haben.

Er hatte den englischen Wirt, bei dem er in Privatlogis wohnte, über den Lord Roger von Norwood gefragt.

Jawohl, gehört hatte dieser schon von dem. Nur ein Titularlord, ohne Sitz im Parlament, hatte auch gar nichts mehr mit der Stadt Norwood zu tun, die gehört jetzt zur Grafschaft Kent. Also ein Fürst ohne Land und Leute... aber nicht ohne Geld! Es sollte ein sehr reicher Mann sein. In die Familie hatte wohl einmal so ein amerikanischer Goldfisch hineingeheiratet.

Mehr hatte der Wirt nicht erzählen können. Und mehr sollte Doktor Werner auch nicht erfahren. Die Gelegenheit, dass er noch andere Personen hätte fragen können, war in der kurzen Zeit nicht gekommen. Damit muss man in England sehr vorsichtig sein. Nun, er würde ja sehen. Er hatte sich noch durch nichts gebunden.

Ein kurzer Seitenweg führte von der Landstraße ab auf das geschlossene Tor zu, an dem statt einer Glocke ein mächtiger Klopfer angebracht war.

Werner ließ ihn fallen; alsbald öffnete sich in Kopfeshöhe eine Klappe, das Gesicht eines alten Mannes erschien.

»Was wünschen Sie?«

»Doktor Max Werner ist mein Name. Ich wurde brieflich...«

»Ach, der neue Hauslehrer! Haben Sie den Brief Seiner Lordschaft mit?«

»Ich weiß nicht, ob ich ihn...«

»Den müssen Sie vorzeigen, sonst kommen Sie nicht herein!«

»Hier ist er.«

Der junge, selbstständige Mann schien nur eine kleine Prüfung gemacht zu haben. Er hatte aus der Brusttasche bereits ein Kuvert gezogen und diesem einen Zettel entnommen, keinen eigentlichen Brief, und der Zettel enthielt nur drei Zeilen, mit der Schreibmaschine geschrieben:

Stellen Sie sich sofort vor.

Dies als Legitimation mitbringen.

Lord Roger Norwood, Garden Hall bei Norwood, Kent.

Auch die Unterschrift mit der Maschine geschrieben. Überhaupt war schon diese ganze Aufforderung dem jungen deutschen Doktor stark in die Nase gefahren. Doch schließlich — eben englisch! Und die Art, wie hier dieser Türhüter ihn ansprach und behandelte, konnte ihn nun auch nicht mehr verdrießen. Aber antreten würde er diese Stelle wohl schwerlich. Er hatte nur noch vor, diesen englischen Herrschaften einmal klarzumachen, wie man einen anständigen Menschen, ob nun Doktor oder nicht, zu behandeln hat.

Der alte Mann hatte den Zettel genommen, setzte erst eine Brille auf.

»Richtig, da sind die zwei Pünktchen — kommen Sie herein!«

Das halbe Tor öffnete sich, aber auch nur bis zu einer kleinen Spalte, durch welche der Herr Doktor schlüpfen durfte.

Also zwei Pünktchen, wahrscheinlich Fehler der Schreibmaschine, das war die Hauptsache, die als Legitimation diente, dass der neue Hauslehrer diese nicht etwa selbst geschrieben hatte. Hier herrschten ja recht merkwürdige Zustände!

Rechts war das Wohnhäuschen des Portiers. Vor allen Dingen aber fiel dem Eintretenden beim ersten Blicke auf, dass sowohl der breite Hauptweg, der schnurstracks nach der Kaserne führte, wie alle die vielen Nebenwege, die er einmünden sah, sämtlich sorgfältig asphaltiert waren, mit einer kleinen Neigung nach beiden Seiten, dass das Regenwasser abfließen konnte. Denn asphaltierte Garten- und Parkwege sind doch in Deutschland schon etwas Seltenes, und im Gegensatz dazu stand noch, dass dieser Park sonst einen recht verwilderten Eindruck machte.

Zu weiteren Beobachtungen hatte Werner vorläufig keine Zeit. Denn da kam aus einem Seitenwege eine junge Dame angestürmt. Man muss den Ausdruck ›junge Dame‹ gebrauchen, nicht Mädchen, denn danach war sie gekleidet und gewachsen. Doch wir wollen nur mit den Augen unseres Helden betrachten, der nicht viel von den technischen Ausdrücken der edlen Schneiderkunst verstand: ein höchst nobles Sommerhausgartenkostüm, besetzt mit Spitzen und Bändchen und Fähnchen, dass alles nur so flatterte, dazu passend der riesige Strohhut, passend dazu auch die schlanke und dennoch voll entwickelte Gestalt. Sie mochte so zwischen siebzehn und zwanzig sein, und dann war sie, ihrer Figur nach, schon weit vorgeschritten.

Nicht aber ganz passen dazu wollte dieses liebreizende Kindergesicht — das war für diese Gestalt, die einer schon alle Stürme der Welt durchgemacht habenden Dame angehören konnte, noch etwas gar zu unschuldig — und noch weniger dazu passen wollte, wie sie sich vorstellte.

Sie war wirklich angerannt gekommen, richtig angeschossen, dabei mit beiden Fäusten das Kleid hochraffend, dass man noch die Spitzen ihrer Beinkleider trotz deren Kürze sah, und dann stand sie mit einem Ruck vor dem Bestürzten.

»Ach, da ist er ja!«, lachte sie im ganzen Gesicht. »Nicht wahr, du bist mein neuer Hauslehrer?«

Doktor Max Werner war sonst sicher nicht der Mann, der vor irgendwelcher Dame die Fassung verlor. Aber das hier kam ihm gar zu unerwartet, wie eine Erscheinung aus dem Jenseits — er war vollkommen verblüfft.

Dazu kam nun auch noch diese Anrede per Du. Denn sie hatte wirklich ›thou‹ gesagt, welches der Engländer, der selbst die Tiere per Sie anredet — ›you‹ — sonst nie gebraucht. Nur gegen Gott, überhaupt in der Bibel, ferner in der Poesie, und dann reden auch einige religiöse Sekten, wie die der Quäker, alle Menschen mit dem richtigen Du, mit ›thou‹ an.

Aber diese pompöse Dame hier war doch sicher keine Quäkerin. Kurz, diese Anrede hätte auch jeden anderen Engländer gleich ganz außer Fassung gebracht, sie ist in England etwas gar zu Ungewöhnliches.

Nun kam noch der Ansturm hinzu, das ganze Gebaren — der sonst weltgewandte junge Mann brachte es nur zu einer linkischen Verbeugung, wobei er sogar auch noch errötete.

»Aber du bist doch nicht etwa schon verheiratet?!«

Diese Frage, so wunderbar naiv vorgebracht, hatte nun gerade noch gefehlt!

»Nein — o nein!«, konnte Doktor Werner nur hervorbringen.

»Nicht?!«, erklang es mit hervorbrechendem Jubel. »Na, dann ist's ja gut, ich hatte schon Angst — denn du gefällst mir grade so.«

Doktor Werner wand sich unter seinen Verbeugungen wie ein Wurm, dabei wagte er nur einmal einen schüchternen Blick — nein, irrsinnig konnte diese junge Dame, die solch ein Engelsgesicht und solche strahlende Augen hatte, doch unmöglich sein.

»Du bist aus Deutschland?«, war die nächste Frage.

»Nein — o nein... das — gewiss doch — jawohl, ich bin ein Deutscher.«

Da ließ sie zum ersten Male ihr Kleid fallen, richtete sich auf und faltete die Hände, um ernsthaft, in schülermäßigem Tone, zu deklamieren:

»Deutschland ist ein Kaiserreich mit sechshundert Millionen Einwohnern, und seine Hauptstadt heißt Be— Be— Paris.«

»Es hat nur sechzig Millionen Einwohner,« wagte der zukünftige Hauslehrer zu korrigieren.

»Nicht sechshundert? Ach, das ist doch ganz egal. Hast du auch schon einen Bären erlegt?«

»Einen... nein, ach nein«, sank der zukünftige Hauslehrer wieder in sich zusammen, dem Ideenfluge solch einer Schülerin nicht standhalten könnend.

»Warum denn nicht?«

»Weil — weil... in Deutschland gibt es ja gar keine Bären mehr.«

»Oho!! Da bist du wohl auch gar nicht in den Urwald gekommen?«

»Auch Urwälder gibt es in Deutschland nicht mehr.«

»Oho, oho!!! Ganz Deutschland ist mit Urwäldern bedeckt, in denen es von Bären und Auerochsen wimmelt.«

Aha, die war mit ihren deutschen Geschichtskenntnissen noch beim alten Tacitus stehen geblieben!

»Kannst du schwimmen?«, fuhr die zukünftige Schülerin in der Examinierung ihres neuen Hauslehrers fort.

»Ja, schwimmen kann ich.«

»Auch auf dem Rücken?«, erklang es misstrauisch weiter.

»Auch auf dem Rücken.«

»Ach«, brach es da in seligem Jubel hervor, »das musst du mich lehren!! Weißt du, sonst kann ich schon alles — alles, was man in der Schule lernt — aber auf dem Rücken schwimmen kann ich noch nicht, da sinke ich immer unter wie... na, was hast du denn?«

Doktor Werner hatte erschrocken einen mächtigen Seitensprung gemacht. Denn er hatte nicht anders geglaubt, als er würde im nächsten Moment zermalmt unter einem Automobil liegen.

Aber es war nur ein Fahrstuhl gewesen, der angesaust gekommen und mit einem Ruck dicht vor ihm stehen geblieben war, so ein Krankenstuhl mit Hebelarmen und Handgriffen zum Selbstfahren, und die darin sitzende Person, welche dies besorgte, war ein stattlicher Mann mit etwas orientalischen, edlen Gesichtszügen, das Haar an den Schläfen schon schneeweiß, aber sonst noch nicht so alt aussehend, und die breite Brust, wie besonders auch die muskulösen, aber feingepflegten Hände, verrieten eine große Körperkraft, die er ja auch nötig hatte, um seinen Fahrstuhl auf sonst gar nicht abschüssigem Wege dermaßen in Schuss zu bringen und ihn auch im Nu halten zu können. Seine Beine wurden vom Leibe an von einer Lederdecke oder wohl von einem ganzen Kasten verhüllt.

»Onkel, Onkel, da ist er — und er ist unverheiratet und kann auch auf dem Rücken schwimmen!«, jauchzte die junge Dame.

»Das ist recht von ihm«, nickte der Onkel gravitätisch, und dann unterzog er zunächst den vor ihm stehenden jungen Mann einer scharfen Musterung.

Doktor Werner richtete sich auf, er hatte seine Fassung wieder. Jetzt kam es darauf an! Denn sein Entschluss hatte sich ganz plötzlich geändert; hier wollte er zu gern als Hauslehrer antreten, auch wenn er hin und wieder einige englische Grobheiten einstecken musste. Jener jungen Dame mit dem liebreizenden Kindergesicht zuliebe. Das heißt, redete er sich jetzt vor, gewissermaßen nur der Wissenschaft wegen, um dieses merkwürdige Menschenkind, das einer anderen Welt anzugehören schien, näher zu studieren. Das war er ja geradezu der Wissenschaft schuldig.

»Sie sind...?«

»Doktor Max Werner.«

»Deutscher?«

»Ja.«

»Seit wann in England?«

»Seit vorgestern.«

»Erst?«

»Ja.«

»Wie kommt das? Was führt Sie hierher? Weshalb wollen Sie Hauslehrer werden?«

Offen schilderte der junge Mann seine Verhältnisse. Er war schon zwei Jahre praktischer Arzt gewesen, erst hatte er in einer großen Stadt eine neue Praxis angefangen, sich dann in einer kleinen Stadt die eines abtretenden Arztes gekauft, auch dabei war er nicht auf die Kosten gekommen, und ehe noch das kleine geerbte Vermögen verzehrt war, hatte ein väterlicher Freund, der lange Zeit in England gelebt hatte, ihm den Rat gegeben, nach England zu gehen, sich eine Stelle als Hausarzt zu suchen. Wenn es sein müsste, auch als Hauslehrer. Solche sprachbegabte, musikalisch veranlagte Ärzte, besonders wenn sie auch in allem Sport sattelfest seien, wären dort sehr gesucht. Schaden könnte es ihm jedenfalls nichts, wenn er sich einmal in der Welt umsähe. Doch viel besser, denn sich als solch ein kleiner Arzt herumwürgen. Dann sich in einer deutschen Stadt niederlassen, die eine englischamerikanische Kolonie besitzt, mit klingenden Empfehlungen ausgerüstet — das ist etwas anderes!

So erzählte Doktor Werner ganz offen. Nur verschwieg er, dass ihm der väterliche Freund das auch noch gesagt hatte:

»Vielleicht können Sie drüben als Hauslehrer auch eine reiche Partie machen. Ich bin zwar, wie Sie wissen, kein materieller Mensch, vielmehr ein sehr ideal veranlagter, aber... Weisheit ist gut mit einem Erbgut, sagt schon der Prediger Salomo.«

Die großen, feurigen Türkenaugen hatten durchdringend auf dem Erzählenden geruht.

»Und da sind Sie bald nach England gefahren?«

»Fast sofort. Nach drei Tagen. Habe meine gekaufte Praxis gleich im Stiche gelassen, hätte ja doch nichts dafür bekommen.«

»Ihre Eltern?«

»Sind beide tot.«

»Geschwister?«

»Ich war das einige Kind.«

»Sie sind unverheiratet? Ich will nur unverheiratete Leute um mich haben. Prinzip!«

»Ich bin unverheiratet.«

»Auch nicht verlobt? Ich bin ein Sonderling.«

Der Lord hielt also doch für nötig, diese seine Fragen zu entschuldigen. Nun, Doktor Werner konnte mit aufrichtigem Gewissen verneinen.

»Sie haben natürlich, ehe Sie sich hierher begaben, über mich Erkundigungen eingezogen.«

»Nein, gar nicht.«

Der Fahrstuhlmann fuhr etwas empor.

»Lügen Sie nicht! Sie werden nicht sofort hierher gefahren sein, ohne sich vorher zu erkundigen, bei wem Sie eventuell als Hauslehrer antreten sollen oder wollen!«

Auch der junge Deutsche hatte bei diesen Worten emporfahren wollen, schon hatte sich eine dunkle Blutwelle über sein Antlitz ergossen — doch schnell besann er sich, dass jener im Grunde genommen recht hatte, und er hatte auch wirklich nicht ganz die Wahrheit gesagt, und in diesem Falle war er zu streng gegen sich selbst.

»Nun ja — ich habe heute früh meinen Wirt über den Lord Roger von Norwood gefragt. Aber es war so wenig, was ich erfuhr, dass ich im Augenblick gar nicht daran dachte.«

»Und was sagte Ihnen der Wirt?«

Werner teilte es in kurzen Worten mit.

»Nichts weiter?«

»Gar nichts weiter, auf Ehre!«

Wieder der durchbohrende Blick.

»Gut! Aber das wissen Sie doch, dass ich an den Fahrstuhl gefesselt bin?«

»Nein. Ich wusste es nicht. Ich sehe es erst jetzt.«

»Sie wissen nicht, dass mir beide Füße amputiert worden sind?«

»Mylord!«

Einen Augenblick hatte der junge Mann Lust, hier einige deutsche Wahrheiten zu sagen und dann seiner Wege zu gehen. Aber die strahlenden Augen des Mädchens bannten ihn, und dann sah er einen kranken Mann vor sich, der sich schon selbst einen Sonderling genannt hatte, und bei dem einen Male blieb es nicht.

»Nun gut, ich glaube Ihnen. Und Sie gefallen mir. Ich möchte Sie engagieren. Als Lehrer meiner Nichte, hier der Lady Ruth. Oder mehr als Gesellschafter. Weibliche Gesellschaft dulde ich nicht. Ich habe meine Sonderbarkeiten. Nennen Sie es meinetwegen Schrullen. Und eine schrullenhafte Bedingung ist es, unter der ich Sie nur engagieren kann.«

Das war im Grunde genommen ebenso offen gesprochen — und außerdem befand sich der junge Arzt noch immer unter dem Banne der strahlenden Kinderaugen.

»Sie wird doch nicht unerfüllbar sein.«

»Wer sich in meinen Diensten befindet, darf dieses mein Grundstück mit keinem Schritte verlassen. Also Urlaub und dergleichen gibt es nicht. Wir leben hier wie in einem von aller Welt abgeschlossenen Kloster. Ich gebe keine Gesellschaften, empfange keinen Gast. Könnten Sie sich in solch eine Lebenslage finden?«

Weiter ist es nichts?! So hätte Werner bald gerufen. Den er dachte im Augenblick nur daran, dass es ja gar kein schöneres Los geben könne, als mit solch einem Wesen so in der Einsamkeit zu leben.

Er besann sich noch rechtzeitig, dass derartige Ausrufe unangebracht wären.

»Auf wie lange würden wir da den Kontrakt machen?«

»Auf ein Jahr.«

»Das wäre mir sehr recht, ich bin durchaus nicht so für Gesellschaft eingenommen...«

»Wenn Sie Geist genug haben, werden Sie sich schon zu beschäftigen wissen. Es gibt hier Zerstreuung genug. Unter anderem ist da eine alte, sehr seltene Bibliothek von 20 000 Bänden. Und welches Gehalt beanspruchen Sie?«

»Das möchte ich Mylord überlassen.«

»Sind Sie mit monatlich zehn Pfund...«

»Onkel, er kann doch auf dem Rücken schwimmen!«, mischte sich zum ersten Male Lady Ruth ein, die aber noch kein Auge von ihrem zukünftigen Hauslehrer gewandt hatte.

»Fünfzehn Pfund im Monat?«, lenkte der gehorsame Onkel denn auch gleich ein.

»Ich bin damit sehr einverstanden«, entgegnete Werner mit einer dankenden Verbeugung, und es war auch tatsächlich ein ansehnliches Honorar, das ihm geboten wurde.

»Also dann sind wir einig?«

»Gewiss, Mylord.«

»Einen schriftlichen Kontrakt mache ich nicht.«

»Ist auch nicht nötig, Mylord!«

»Um Urlaub brauchen Sie niemals erst zu bitten.«

»Ich wüsste tatsächlich nicht, aus welcher Ursache.«

»Und sobald Sie einen Fuß außerhalb meiner Residenz setzen, ist unser Kontrakt gelöst, Sie sind entlassen. Einverstanden?«

Noch einmal durchzuckte es den jungen Mann.

Was in aller Welt lag hier eigentlich vor? Waren das nur Schrullen? Dieser Lord mit den noch so feurigen, klugen Augen sah eigentlich gar nicht schrullenhaft aus.

Aber Doktor Werner wäre kein junger Manu gewesen, wenn ihn nicht allein schon ein gewittertes Geheimnis gereizt hätte.

»Ich bin mit allem einverstanden, Mylord.«

»Also abgemacht. Es freut mich. Alles Weitere wollen wir drin im Hause besprechen. Bitte, folgen Sie mir.«

Hip hip, hurra!!«, jauchzte Lady Ruth. »Komm, schieb mit, schieb mit!« Der Lord hatte seinen Wagen wohl allein in Bewegung setzen wollen, hatte ihn schon mit einem einzigen Ruck herumgedreht, aber weiter brauchte er sich nicht anzustrengen, die junge Dame war schnell hinter den Stuhl gesprungen und... heidi, nun schob sie im Sturmschritte los, dass die Röcke nur so flogen, dem Hause zu.

Aber schon nach den ersten Sturmschritten drehte sie den Kopf zurück.

»Na, da komm doch. Fix, fix. Du musst mitschieben, das macht Spaß!«

Werner blickte sich nach dem Pförtner um — der war nicht zu sehen, kein anderer Mensch, dem diese Aufforderung hätte gelten können.

»Na, da komm doch nur, du da — Werner heißt du wohl, nicht wahr?«

Also es hatte doch ihm gegolten! Was sollte er machen? Sie mäßigte schon seinetwegen ihren Lauf.

Der junge Mann sagte sich noch einmal, dass er nicht nur träume, und dann rannte er los, hatte sie schnell ein, und nun war er bereit, mitzuschieben, wusste nur nicht recht, wohin er die Hände legen sollte.

»Pack mich nur hinten an — schiebe, schiebe, doppelt geht's besser.«

Gut, wenn die Sache so stand, dann war Herr Max Werner zu allem bereit — also er legte seine Hände an ihre Taille und half mitschieben, schlenkerte seine Beine, dass es jetzt die Schöße seines Bratenrockes waren, die in der Luft flatterten — und dabei machte er sich noch einmal klar, dass noch nicht einmal zehn Minuten vergangen waren, seitdem er sich als wildfremder Mensch hier zum ersten Male vorgestellt hatte.

Er musste mächtig an sich halten, um nicht laut hinauszulachen, und doch hätte er es tun dürfen, denn das Mädchen jubelte selbst vor Entzücken ob dieser Kinderwagenfahrt mit doppeltem Hintergespann.

Schnell war das breite Portal erreicht. Hoch aufatmend stand sie da, sich die Bluse über dem vollen Busen glattziehend, das reizende Kindergesicht von dem schnellen Laufe purpurrot und immer noch eitel Seligkeit.

»Ach, das war aber schön! Du, das machen wir jetzt immer.«

Der junge Mann verbeugte sich schnell wieder, nur um sich nichts anderes merken zu lassen.

»Sie könnten uns wohl jetzt einige Minuten allein lassen, Ruth«, sagte der Lord zur Nichte, »ich möchte den Herrn Doktor erst in seine Beschäftigungen und in die Hausordnung einweihen, was Sie langweilen dürfte.«

»Ja, ja, Onkelchen, ich muss Bobbyn und Nellyn überhaupt erst reine Hemden anziehen, wenn ich sie dann dem neuen Hauslehrer zeige. Zumal die Nelly hat sich wieder einmal fürchterlich vollgemacht.

O weh, seufzte der neue Hauslehrer heimlich, da sind also auch noch kleine Geschwister da, die ich erst zurechtlecken soll! Das hatte ich freilich nicht erwartet.

Lady Ruth wandte sich dem Eingang zu — links herum hätte sie nur eine Viertelwendung nötig gehabt, aber sie machte lieber nach rechts herum eine Dreiviertelwendung, blitzschnell auf der hohen Hacke des zierlichen Stiefelchens — und dabei schwirrte auch ein Zopf durch die Luft, der vorhin noch nicht vorhanden gewesen war.

»Herrgott, meine Haare — schon wieder alles los! Jim, Jim, komm mit, du kannst mich schnell noch einmal frisieren!«

Wenn Doktor Werner geglaubt, in dem Gerufenen eine friseurelegante Gestalt oder doch sonst etwas Lakaienhaftes zu erblicken, so hatte er sich geirrt. Es war ein uralter Mann, der des Weges einhergehumpelt kam, eine Mistgabel unter dem Arme, und dieser Mistgabel entsprechend war auch sein Anzug und sein sonstiges Äußere beschaffen — jedenfalls ein Gärtner, der direkt von der Arbeit kam.

Aber er wusste, wem der Ruf galt und was von ihm verlangt wurde. Lady Ruth rannte in das Haus hinein, und der alte Mann lehnte seine Mistgabel au die Wand und humpelte hinterdrein, unterwegs noch an dem Hinterteile der schmierigen Lederhose seine Hände abwischend, um sich auf die kommende feinere Arbeit vorzubereiten.

Wenn der Alte mit seinen Pfoten die frisierte — ach, Doktor Werner hätte so gern einmal allein sein mögen, um sich von Herzeu auslachen zu können!

Aber man musste hier vorsichtig sein, mit jedem Mienenspiel, mit jedem Gesichtsmuskel. Mit einem einzigen Hebeldruck hatte der Lord plötzlich seinen Wagen gegen den hinter ihm Stehenden herumgeworfen; er musste dieses Vehikel außerordentlich in seiner Gewalt haben.

»Ein gutes Kind, ein sehr gutes Kind, meine Nichte!«

»Ich hoffe, sie wird auch eine so gelehrige Schülerin sein.«

»Ach, was das anbetrifft — über die Jahre ist sie schon hinaus. Überhaupt ein Mädchen. Wie alt schätzen Sie Lady Ruth?«

In diesem Falle wusste Doktor Werner nicht, ob er jünger oder älter schätzen solle, was lieber gehört würde.

»Nun, vielleicht... zwanzig?«

»Fünfzehn.«

»Fünf—zehn?!«, staunte Werner, nicht recht gehört zu haben glaubend.

»Sie ist gestern fünfzehn Jahre alt geworden. Ja, sie hat sich sehr frühzeitig entwickelt. Das hat sie von ihrer Mutter. Die war auch so stark — hatte auch dasselbe heitere Temperament. Dagegen mein Bruder... haben Sie von Lord Harald Norwood gehört?«

»Mit keinem Worte, Mylord.«

»Das ist unser Briefkasten.«

Dabei war der Krankenwagen mit einem Rucke vorwärts geschossen, Lord Roger klopfte an einen an der Wand angebrachten Kasten, dem man seine Bestimmung gleich ansah.

»Er ist schwermütig geworden.«

Der Briefkasten?, hätte Werner beinahe gefragt.

»Seine Gattin starb im Kindbett. Am Jahrestage ihres Begräbnisses erschoss sich mein Bruder, nachdem er mir seine Tochter vermacht hatte, und mir wurden beide Beine amputiert.«

Werner wusste nicht, was er von alledem denken sollte. Der Mann hier sah eigentlich ganz vernünftig aus.

»Sie verloren Ihre Füße durch einen Unglücksfall, wenn ich fragen darf?«

»Ja. Eine herabschlagende Falltür zerschmetterte mir beide Schienbeine, die Füße mussten an den Kniegelenken abgenommen werden.«

»Schrecklich! Ist es denn nicht möglich, dass Sie künstliche...«

»Nein, da ist nichts zu machen«, wurde der Doktor mit fast auffallender Hast unterbrochen. »Auch die Schenkel starben vollständig ab, bis auf die Knochen. Haben Sie eine große Korrespondenz?«

»Nein, eigentlich gar keine.«

»Sie müssen doch Freunde in Deutschland haben?«

»Ich hatte Studienfreunde — in den letzten Jahren ist das alles auseinandergegangen.«

»Gar keinen speziellen Freund, mit dem Sie sich schreiben?«

»Wirklich nicht!«

»Nun, ich wollte Ihnen nur sagen, alle Briefe und sonstige Postsachen sind in diesen Briefkasten zu stecken, aber nur nachmittags zwischen drei und vier Uhr.«

Werner fand solch eine Bestimmung sehr sonderbar, aber er verbeugte sich zustimmend.

»Finden Sie das nicht merkwürdig?«, fragte da auch noch der Lord.

»O, wenn das nun einmal Hausordnung ist...«

»Stimmt! Hausordnung! Ich habe nun einmal meine Gewohnheiten. Ich bin ein kranker, vom Unglück geschlagener Mann. Die Post kommt früh um acht. Nur dieses eine Mal. Ich selbst nehme sie am Tore in Empfang, händige dem Postmann den von mir hier eigenhändig abgenommenen Briefbeutel ein und verteile dann die etwa an meine Diener eingelaufenen Briefe zwischen elf und zwölf Uhr, sodass noch immer Zeit zu einer Beantwortung an demselben Tage ist. Das gilt auch für Sie. Wollen Sie sich danach richten.«

Diese Briefbestellung fand Doktor Werner noch viel merkwürdiger, aber er sagte nichts. Das war eben ein Mann, der sich die Langeweile dadurch vertrieb, dass er den ganzen Tag mit pedantischen Beschäftigungen von Minute zu Minute hinbrachte.

Und das war noch immer nicht alles.

»Sie haben vollkommen freie Station — vollkommen freie.«

»Danke sehr!«

»Von Kleidung und dergleichen wollen wir gar nicht sprechen — zum Beispiel auch Briefmarken.«

»Danke sehr!«

»Und Briefbogen und Kuverts.«

»Danke sehr!«

»Und da bitte ich mir aus, dass da keine Ausnahme gemacht wird. Das fasse ich als Beleidigung auf. Haben Sie Briefbogen in Ihrem Koffer?«

»Ich habe eine ganze Briefmappe...«

»Sie werden keinen einzigen Briefbogen von sich benutzen. Ich werde Ihnen Briefbogen geben, und sobald Sie einen anderen benutzen, sind Sie entlassen.«

Na, das konnte ja noch gut werden! Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Auf was für Gedanken die Leute doch nur kommen, wenn sie zu viel Zeit und zu viel Geld haben!

So dachte Doktor Werner, innerlich belustigt. Er sollte sehr bald eine andere Anschauung bekommen, nämlich was für einen ganz bestimmten Zweck dies alles hatte!

»Ihr Gepäck befindet sich noch in jenem Privatlogis?«

»Jawohl, Mylord.«

»Wie viele Stücke?«

»Zwei Koffer.«

»Sonst nichts weiter?«

»Nein.«

»So werden Sie dann gleich darum schreiben, den Brief zwischen drei und vier Uhr in den Kasten stecken. Morgen früh wird er mitgenommen, dann können Sie Ihre Sachen übermorgen früh schon hier haben und sie zwischen elf und zwölf von mir in Empfang nehmen. Bis dahin werden Sie sich wohl behelfen können, wir haben auch Sachen genug da.«

Wieder machte Doktor Werner eine zustimmende Verneigung, eine sehr tiefe, um sich dabei unbemerkt auf die Lippen beißen zu können.

»So, nun will ich Ihnen das Innere des Hauses zeigen.«

Mit einem Rucke herum, und der Fahrstuhl sauste direkt in ein Zimmer hinein — anders kann das Manöver nicht bezeichnet werden, und es war auch tatsächlich so.

Werner hatte schon einige Beobachtungen gemacht. Das riesige Haus war ganz merkwürdig gebaut. Nach den kleinen Fenstern, welche mit dem Erdboden abschnitten, musste es einen Keller haben, darüber kam ein Hochparterre, dazwischen aber hin und wieder ein offenes Zimmer, welches keine Tür hatte, sondern dessen ganze vordere Wand herausgenommen war, und dessen Boden, mit Teppichen belegt, mit der Erdoberfläche in gleicher Höhe lag, und zwar führte immer solch ein asphaltierter Gartenweg ohne Schwelle direkt hinein, hier vereinigten sich auch immer mehrere Parkwege aus verschiedenen Richtungen.

Der neue Hauslehrer ging wohl nicht fehl, wenn er annahm, dass diese Zimmer Fahrstühle waren, sodass der Gelähmte in seinem Wagen immer gleich vom Garten in das Haus gelangen konnte. Nur sieht ein Fahrstuhl gewöhnlich anders aus. Das hier waren geräumige Zimmer, vollkommen möbliert, und Werner zählte auf dieser Seite nicht weniger als vier. Wenn es wirklich Fahrstühle waren, was sich ja gleich entscheiden musste — was für einen Luxus trieb da dieser Lord mit seiner Gelähmtheit! — wenn man sich so ausdrücken darf, das heißt, was für Geld hatte der ausgegeben, um sich alles so bequem wie möglich zu machen!

In dem Portal selbst sah man eine marmorne Treppe. Diese war vorhin, wie Werner noch gesehen hatte, von der Lady wie auch von dem frisierenden Gärtner benutzt worden, und dann waren auch noch andere Männer treppauf, treppab gegangen, jedenfalls Diener, aber ohne Livree, ausschließlich bejahrte Leute.

Werner war in das offene Zimmer gefolgt, wurde aufgefordert, auf einem der zahlreich umherstehenden Fauteuils Platz zu nehmen, wie auch zwei Tische und ein Sofa und eine Stutzuhr vorhanden waren — eben eine vollkommene und höchst luxuriöse Zimmereinrichtung — und dennoch war es ein Fahrstuhl, denn alsbald ging das ganze Zimmer in die Höhe, der Garten schien hinabzusinken.

Unterwegs bemerkte Werner, dass in jeder Etage der Fahrstuhl nach links und nach hinten ganz offen war, nach rechts dagegen geschlossen. Doch zeigte sich immer eine andere Wand mit einer anderen Tür, offen war der Fahrstuhl also auch auf dieser Seite, nur ging es nach der anderen immer direkt in Korridore oder in sonstige freie Räume hinein.

»Dies ist ein Aufzug,« erklärte der Lord jetzt auch noch, »wie es deren im ganzen Hause an den verschiedensten Stellen noch mehrere gibt. Diese Aufzüge sind allein für meine Benutzung, alle anderen, selbst Lady Ruth, also auch Sie, Herr Doktor, haben ausschließlich die Treppen zu steigen, welche gleichfalls in Menge angebracht sind.«

»Wie Mylord befehlen.«

Der Fahrstuhl hielt. Links blickte Werner abermals in einen endlosen Korridor, ebenso geradeaus, also in das Haus hinein, und so erkannte er jetzt zu seinem Staunen, dass das gar nicht ein langgestrecktes Gebäude war, sondern dass es ein Viereck bildete, also wohl ebenso tief wie lang war, was er vorhin von Weitem nicht hatte erkennen können; man wäre gar nicht auf solch eine Vermutung gekommen. Denn was für ein ungeheurer Steinkasten musste das da sein! Außerdem waren dann, wenn alle Zimmer Tageslicht erhalten sollten oder wenn nicht riesige Säle vorhanden waren, Lichtschächte nötig.

Vorläufig verließ der Lord den Fahrstuhl noch nicht.

»Dieser ganze Flügel hier,« sagte er, nach der geschlossenen Seite deutend, »ist für meine ausschließliche Benutzung, kein Diener darf ihn betreten; wundern Sie sich nicht, wenn ich manchmal tagelang hinter diesen verschlossenen Türen verweile, ohne einmal zum Vorschein zu kommen. Und wenn auch einmal in diesem Flügel Feuer ausbricht — kein Mensch darf diese Räume betreten!«

Während Werner nach der bezeichneten Tür blickte, wurde er in seiner Phantasie plötzlich in seine Kinderzeit zurückversetzt; er saß am Winterabend am traulichen Kachelofen auf dem Schoße der Großmunter, die ihm Märchen erzählte — und es war die Geschichte vom Ritter Blaubart, die er jetzt hörte, wie der vor der Abreise seiner jungen Frau das ganze Schloss zur Verfügung stellte, nur eine einzige Tür durfte sie niemals öffnen — wehe ihr, wenn sie es tat...!

»Sie haben mich doch verstanden, Herr Doktor?«

Diese in scharfem Tone gesprochenen Worte rissen den jungen Mann aus seinen Träumen.

»Sehr wohl, Mylord!«

Aber auch im Wachen blieb das Märchen vom Ritter Blaubart, der hinter jener geheimnisvollen Tür die Leichen all seiner früheren Frauen aufbewahrte, die er ermordet hatte.

Und was für eine merkwürdige Tür war das hier! Äußerst stark, mit stählernen Bändern beschlagen, und dann welch eigentümliches Schloss!

Es war ein Vexierschloss modernster Konstruktion, wie man es bei Geldschränken verwendet, in einer runden Scheibe befinden sich alle Buchstaben des Alphabets, jeder einzeln beweglich und verschiebbar, es muss an gewisser Stelle ein bestimmtes Wort gebildet werden, ehe man mit dem Schlüssel aufschließen kann, und zwar kann man dieses Wort jederzeit beliebig ändern, nur muss man es eben kennen.

Und jetzt entsann sich Werner, dass auch in den anderen Etagen alle Türen rechterhand so beschaffen gewesen waren, im schnellen Vorbeifahren hatte er das nur nicht so beobachten können, jetzt aber erinnerte er sich deutlich.

Da fühlte er, wie die feurigen Augen des Gelähmten so durchdringend auf ihm ruhten, und schnell bezähmte er sein vielleicht etwas misstrauisches Staunen.

»Sie wundern sich wohl, Herr Doktor?«, wurde er da auch noch gefragt.

»O, Mylord, ich komme in ganz fremde Verhältnisse, und ich habe überhaupt noch gar nichts von der Welt gesehen...«

»In diesen Räumen habe ich das Liebste verloren, was ich auf der Welt besaß — ich war einmal verheiratet — hinter diesen jetzt verschlossenen Türen verlebte ich einst meine glücklichste...«

Plötzlich hervorbrechende Tränen erstickten seine Stimme, er legte die Hand vor die Augen.

Und Werner war erschüttert. Ja, jetzt wusste er alles, konnte alles begreifen. Er hatte schon einmal einen Mann kennen gelernt, nicht die Gattin, sondern die einzige Tochter war ihm gestorben, und noch nach dreißig Jahren war in dem Stübchen, in dem die geliebte Tochter einst ihre Mädchenträume gesponnen hatte, alles genau so wie an ihrem Todestage, kein Möbel durfte gerückt werden, nicht einmal berührt, es durfte ja überhaupt von keinem fremden Fuße betreten werden — es war das Heiligtum des alten Mannes gewesen, in dem er gebetet hatte.

So war es eben auch hier. In England muss nur alles ins Große gehen, und nun noch dazu so ein Lord, der nicht weiß, was er mit seinem vielen Gelde anfangen soll, an sich schon etwas spleenig veranlagt!

Mit tiefem Bedauern blickte Werner auf den Schluchzenden.

Sapperlot!! Was hatte der ihn zwischen den etwas gespreizten Fingern so beobachtend anzuschielen?!

Da verstummte das Schluchzen, der Lord nahm die Hand von den Augen, benutzte noch einmal das Taschentuch, dann war es vorbei.

Bei Doktor Werner aber war ein Misstrauen zurückgeblieben, wenn er sich über dessen Ursache auch durchaus keine Rechenschaft ablegen konnte.

Der Blick, dieser beobachtende Blick während des Schluchzens hinter den Fingern hervor!!

»Also nochmals: Wenn hier einmal Feuer ausbricht — es wird nicht gelöscht, deshalb keine Hand gerührt. Auch die Behörden von Norwood sind davon benachrichtigt und damit einverstanden. Ich habe keine Erben, und ich will, dass dereinst dieses Haus, das mein Glück beherbergt, möglichst vom Erdboden verschwindet. Versichert ist es nicht, also hat niemand Schaden davon, und für meine Nichte ist in anderer Weise gesorgt.«

Hm, da will ich nur aufpassen, dass ich dabei nicht selbst mitverbrenne, falls das Feuer innerhalb meines Kontraktjahres ausbricht, dachte Werner.

»Nun kommen Sie, nun will ich Ihnen die einzelnen Etagen zeigen. Wir sind hier in der vierten. Darüber ist nur noch der Boden.«

Es ging direkt in den Korridor hinein, von dem links und rechts Zimmer und Säle abliefen, und so im Viereck herum, indem sich in der Mitte ein breiter Lichtschacht befand.

Sämtliche Zimmer und Säle, eine Unzahl, waren vollständig möbliert, da gab es besondere kleine Abteilungen, jedenfalls zur Aufnahme von Gästen bestimmt, wie sie ein Lord in seiner Residenz empfängt, mit eigenen Badezimmern, selbst mit eigener Küche, alles aufs höchste elegant, auch noch nicht altmodisch, alles in tadelloser Ordnung, vollkommen staubfrei, die Kupfertöpfe in den Küchen blitzblank geputzt, Spiegel und Fenster kristallklar, alles und jedes vorhanden, überall auch elektrisches Licht, ganze Kronleuchter, aber... keine einzige Tür!

Werner bekam keine einzige Tür zu sehen. Das heißt, Löcher hatte der Zimmermann wohl überall gelassen, es waren auch einmal Türen vorhanden gewesen — die Angeln waren noch da — aber sie waren sämtlich ausgehangen worden.

Der in den Fahrstuhl Gebannte hatte es da allerdings sehr bequem, er brauchte diesen nicht erst seitwärts zu lenken, um die Klinke zu erreichen, brauchte dazu kein besonderes Instrument, er konnte bei Besichtigung seines Hauses immer direkt aus einem Zimmer ins andere kutschieren — aber eine merkwürdige Laune war dieses Aushängen und Verschwindenlassen sämtlicher Türen dennoch. Er hätte doch wenigstens Portieren vorhängen können. Keine Spur davon! Nicht einmal vor den Badezimmern!

Nun, wenn die Zimmer einmal gebraucht wurden, konnten die nötigen Türen ja wieder eingehangen werden. Aber der rätselhafte Eindruck blieb bei dem jungen Deutschen doch haften.

Der Lord kutschierte langsam durch den ganzen Korridor im Kreise oder vielmehr im Viereck herum, blickte in ein und das andere Zimmer. Werner trabte gehorsam nebenher.

»Wohnen Sie gern hoch, Herr Doktor?«

»O, das ist mir ganz gleich.«

»Sie können wohnen, wo Sie wollen, suchen Sie sich nur Ihre Zimmer aus. Aber Sie können auch die dritte oder zweite Etage beziehen. Nur die erste nicht, da hat Lady Ruth ihr Domizil aufgeschlagen, und im Parterre wohnen die Diener.«

Hoffentlich sind in der dritten und zweiten Etage, unter denen ich noch zu wählen habe, wenigstens Türen, dachte Werner humoristisch.

Er hätte das nicht nur so humoristisch zu denken brauchen. Mit einem anderen Fahrstuhl ging es in die dritte Etage hinab, wieder ein Zimmer und ein Saal am anderen und wiederum keine einzige Tür!

Doch da kam Werner auf eine natürliche Erklärung für diese Türlosigkeit. In dieser Etage waren sehr viele Diener mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, ausschließlich alte Leute, immer und immer mehr bekam Werner zu sehen, und da also kam er auf die Vermutung, dass heute eine Generalreinigung stattfand, bei der einmal sämtliche Türen ausgehangen worden waren, etwa um sie im Freien abzuseifen.

Die arbeitenden Diener ignorierten die beiden Herren völlig, natürlich laut ihrer Instruktion.

»Wollen Sie Ihre Zimmer lieber hier haben? Suchen Sie sich nur aus! Das ganze Haus steht zu Ihrer Verfügung. Dass es hier keine Türen gibt, daran werden Sie sich bald gewöhnen.«

Da war es! Also doch!

»Keine Türen?«, wagte Werner zu wiederholen.

»Nein, ich liebe keine Türen — das heißt, sie sind mir wegen des Öffnens unbequem. Und doch — ich mag in meinem Hause keine Türen haben, keine einzige.

Aus einer Notwendigkeit ist bei mir Gewohnheit geworden. Ich kann keine Tür mehr sehen, sie raubt mir förmlich den Atem. Sie lächeln? Möchten Sie denn etwa ein Zimmer mit starkvergittertem Fenster bewohnen? Könnten Sie sich da behaglich fühlen? Bei mir gilt das in Bezug auf Türen, selbst auf solche mit Glasscheiben.«

Werner hatte gar nicht gelächelt. Oder aber unbewusst, und dann hatte er sich vorgestellt, wie man denn hier so ganz und gar ohne jede Tür auskommen könne. Schon ein Bad nehmen bei offenstehender Tür — es war doch höchst merkwürdig.

»Sie werden sich daran gewöhnen wie alle anderen.«

Wieder ein anderer Fahrstuhl, mit dem es in die zweite Etage hinabging. Hier wieder ganz genau dasselbe, ein Zimmer und ein Saal am anderen, hochelegant möbliert, alles elektrisch, alles mit Dampfheizung versehen, alles peinlich sauber gehalten.

Was die Unterhaltung dieses riesigen Hauses kosten musste! Nur um die Laune eines einzigen Mannes zu befriedigen, der selbst gesagt hatte, dass er nie einen Gast empfing. Dabei konnte es sich nicht einmal um einen Akt der Pietät handeln. Einen Ahnensaal, etwa durch Gemälde, Rüstungen und dergleichen charakterisiert, hatte Werner noch nicht erblickt, sollte es auch nicht. Das mochte sich drüben in dem verschlossenen Flügel befinden. Hier war alles durchaus modern, wenigstens nicht später als vor zwanzig Jahren alles neu angeschafft, das konnte auch ein Unkundiger gleich erkennen.

Diesmal ging es wieder in den ersten Fahrstuhl hinein, der an der jenseitigen Wand auch wieder solch eine starke Tür mit einem Buchstabenschloss hatte. Der Anblick einer Tür wirkte auf unseren jungen Freund ordentlich herzerfrischend, auch wenn diese Tür für ihn ein ›Rührmichnichtan‹ war.

Noch zögerte der Lord, in die erste Etage hinabzurutschen.

»Wünschen Sie zu speisen, Herr Doktor?«

»O, ich habe gut gefrühstückt, ehe ich auf den Bahnhof ging.«

»Sie müssen sich selbst helfen. Eine gemeinsame Mahlzeit gibt es hier nicht. Jeder isst, wann es ihm beliebt. Ausgenommen die Diener. Haben Sie Appetit, so sagen Sie es irgendeinem von diesen, oder klingeln Sie, wo Sie sich auch befinden. An jedem Türrahmen befindet sich ein Klingelknopf. Jedes Zimmer hat seine Nummer, im Dienerraum fällt eine Klappe, sodass Sie überall sofort aufgefunden werden können — oder telefonieren Sie, an jeder Treppe finden Sie ein Telefonzimmer, gleich erkenntlich — telefonieren Sie direkt nach der Küche, zu irgendwelcher Zeit. Bei uns hier gibt es keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht.«

Herr Doktor Max Werner lauschte wie ein Mäuschen. Eine ganz fremde Welt eröffnete sich vor seinen Augen. Er hatte einmal einen Roman gelesen, in einem alten Schlosse spielend, wo es schon toll genug zugegangen war, er hatte die Phantasie des Dichters bewundert — aber das hier in der Wirklichkeit war doch noch etwas toller.

Doch was heißt toll?

Ach, wenn man einmal in die Welt hinauskommt und gerade in die richtigen Kreise hinein! Aber da muss man wohl Arbeiter oder Diener sein, sonst helfen da ein paar lumpige Millionen noch nichts. Oder wer noch nichts weiter als ein königliches Schloss gesehen hat, in dessen Einrichtung sein Ideal von Prunk und Glanz erblickt, der muss einmal Vanderbilts rotes Haus in der fünften Avenue zu New York besichtigen, das steht dem Publikum manchmal offen, und da dürften sich seine Ansichten über ›Prunk und Glanz‹ etwas ändern. Nur allein wie dieses ganze Haus mit Wasser versorgt ist! Alle Röhren aus purem Goldblech getrieben, und dann diese Wasserkünste! Und Carnegie, der bekannte Philanthrop, der immer so mit Millionen zu wohltätigen Zwecken um sich wirft, der für sich selbst eigentlich gar nicht mehr so für Luxus ist — der muss wieder seine eigene Weckuhr haben, eine aus zwei Duzend Hochschotten bestehende Musikkapelle, die frühmorgens mit dem Dudelsack um sein Bett marschiert, sonst kann er nicht aufstehen. Im Gegensatz dazu wieder Rockefeller, der reichste Mann der Erde, dessen Vermögen man mit allem Golde der Erde nicht auszahlen kann — der ›wohnt‹ in einer Kammer, deren ganzes Meublement in einem Tisch, einem Stuhl und einem Feldbett besteht, und diese Kammer fegt er selbst aus, putzt die Fenster selbst, macht sein Bett selbst, und dazu isst er Brot und Äpfel! Und dabei ist Rockefeller durchaus nicht geizig.

Diesen Rockefeller wird übrigens die Nachwelt einmal anders beurteilen. Wir sehen heute in ihm nur einen bis zur Brutalität habgierigen Geldsack, der rücksichtslos über das menschliche Elend hinwegschreitet, der seine Eltern und Geschwister verhungern lässt. In Wirklichkeit aber ist dieser Rockefeller in der Theorie ein genialer Philosoph, ein Weltweiser, und in der Praxis ein gewaltiger Welteroberer, eine Art von Napoleon. Der will das soziale Problem nach seiner Weise lösen. Aber da muss erst alles unter die Füße gestampft werden, erst dann ist etwas zu machen.

Kurz und gut: Ein jedes Tierchen hat sein Pläsierchen — und für einen echten Hottentotten sind wir kultivierten Europäer, die wir unsere Beine in Tuchröhren stecken und auf den Schädel einen Kasten stülpen, einfach bedauernswerte Narren. (Für die noch etwas kultivierteren alten Griechen wären wir es ebenfalls gewesen, und dann unsere Kragen, möglichst hoch, bis an die Ohren — auch etwas sehr Geistreiches!)

Und schließlich noch: wenn man Häuser mit Zimmern sehen will, die nur dazu da sind, sie in die Welt gesetzt zu haben, um sie immer reinzuhalten, so muss man nach dem Orient, besonders nach Indien gehen. Wie der noch jetzt wohlerhaltene Palast des Maharadschas von Hyderabad — ein Häuschen mit fünftausend geräumigen Zimmern!

Wenn man an alles dies dachte, dann war das hier noch gar nichts. Nur eine klägliche Nachahmung von orientalischem Luxus, von dem die Engländer etwas gesehen haben.

Der Fahrstuhl hatte sich schon gesenkt, blieb aber auf der Hälfte des Weges unter der Hand des Lords noch einmal stehen.

»Wir werden jetzt Lady Ruth in ihren Räumen aufsuchen.«

»Wenn es der Lady angenehm ist?«

»Weshalb nicht? Ein liebes Mädchen, nicht?«

Der Lord wurde recht familiär.

»Ja, sie war ein Jahr alt, als mein Bruder sie mir anvertraute. Nun sind vierzehn Jahre vergangen, und sie hat noch keinen Schritt außerhalb der dieses Grundstück umringenden Mauer getan.«

Werner hielt es noch nicht für angebracht, zu erschrecken. Das war natürlich nicht wörtlich zu nehmen.

»Die Lady, ist noch nicht viel von hier weggekommen?«

»Ich sage, sie hat in ihrem Leben noch keinen Fuß außerhalb dieser Mauern gesetzt.«

Werner sah im Geiste das rosige, von Lebensfrohsinn übersprudelnde Mädchen vor sich — und jetzt erschrak er wirklich.

»Es ist nicht möglich!«

»Wie ich sage. Sie hat noch nicht einmal andere Menschen zu sehen bekommen als die, welche hier ständig Teppiche ausklopfen und den Park oder vielmehr die Wege in Ordnung halten.«

»Ja, aber warum denn das?!«

»Testamentarische Bestimmung meines Bruders! Hier in dieser Einsamkeit, abgeschlossen von aller Welt, sollte ich sie erziehen. Er übergab sie mir mit ihrer Amme, deren Vater ein sehr gebildeter Mensch war, der wurde ihr Hauslehrer. Diese Amme ist das einzige weibliche Wesen, welches Lady Ruth jemals erblickt hat. Nun ja, sie mag noch mehr gesehen haben, durch das Fernrohr, auf der Landstraße. Die Amme ist schon vor sechs Jahren gestorben, ihr Vater vor vierzehn Tagen. Jetzt sollen Sie seine Stelle einnehmen. Die beiden gehörten zur Sekte der Quäker. Ruth ist aber nicht etwa Quäkerin, sondern Mitglied der anglikanischen Hochkirche. Sie hat sich nur von den beiden das Du angewöhnt, und uns fällt das gar nicht mehr auf. Wenn Sie es ihr wieder abgewöhnen könnten, so wäre das sehr gut.«

»Testamentarische Bestimmung?«

»Ja. Mein Bruder war ein Sonderling, hat ein ganz merkwürdiges Testament aufgesetzt.«

»Sie soll doch nicht etwa... Nonne werden?«

Der junge Mann hatte es kaum herausgebracht, so schnürte sich ihm plötzlich das Herz zusammen. Er gehörte eben zu jenen Menschen, welche beim Klange des Wortes ›Kloster‹ immer gleich Ketten klirren hören, gleich noch ganz andere mittelalterliche Bilder sehen. Die katholische Einrichtung der Klöster soll deshalb nicht verworfen werden. Sie hat ihre Berechtigung, man kann begreifen, wenn ein König abdankt und sich in ein Kloster zurückzieht, wenn ein gebrochenes Herz sich hinter Klostermauern vergräbt — aber man muss einmal gesehen haben, wenn ein blühendes Menschenkind, dem Gott den Odem eingehaucht, unter feierlicher Zeremonie dem Kloster überliefert wird, womöglich gar, um die Sünden der Eltern abzubüßen. Wer noch nie einen Fluch in seinen Mund genommen hat, über solch eine Schwachheit erhaben ist, der kann sich dann plötzlich sehr ändern. Und das protestantische England hat ähnliche Einrichtungen, die von katholischen Klöstern fast gar nicht verschieden sind.

»O nein!«, entgegnete der Lord. »Nur bis zu ihrer Verheiratung. Und gestern hat sie mit ihrem fünfzehnten Lebensjahre nach englischem Adelsgesetz das heiratsfähige Alter erreicht.«

Wie von einem Alp befreit atmete der junge, etwas gefühlvolle Deutsche auf. Das fröhliche Wort ›Heirat‹ hatte den dumpfen, modrigen Geruch des Klosters sofort verscheucht.

»Und nicht einmal«, fuhr Lord Roger fort, »dass sie dabei gebunden wäre! Sie kann wählen, wen sie will — absolut frei. Und in ihrem sechzehnten Jahre bekommt sie bare fünfmal hunderttausend Pfund Sterling ausgezahlt, die Zinsen davon schon vom Tage ihrer Hochzeit an.«

Mit einem Male blickte Max Werner den Sprecher ganz unsicher an.

Wie kam der Lord dazu, ihn so mir nichts dir nichts in solche Verhältnisse einzuweihen, ihn, den doch noch immer wildfremden Menschen? Das tut wohl ein Altenburger Bauer, dessen heiratsfähige Tochter durch rote, auf den Rock genähte Streifen ausdrückt, wie viel sie mitbekommt, so etwa wie die Marineoffiziere ihren Rang kennzeichnen. Jeder Streifen bedeutet tausend Taler, ein ganz breiter gleich zehntausend — das ist dort nun einmal so Sitte — aber gerade in England sind die Geldverhältnisse ein sehr, sehr empfindliches Thema. Nichts wird in England so verachtet wie Mitgiftjägerei. In Gedanken mag man sich damit beschäftigen, aber gesprochen darf darüber nicht werden, so wenig wie über Intimitäten der Ehe. Wenn ein Freiersmann fragen wollte. ›Wie viel bekommt denn Ihre Tochter mit?‹ — na, der flöge doch augenblicklich die Treppe hinunter, dürfte sich in keiner Gesellschaft wieder blicken lassen!

Und dieser edle Lord hier sagte sogleich, was seine Nichte dereinst mitbekam. Das ›bar‹ hatte nun vollends fast humoristisch geklungen.

Nun, es war eben doch ein schon etwas kindischer Mann. Oder aber, man zieht sich nicht ungestraft so lange in die Einsamkeit zurück. Ein ganz anderer Mensch wird man dabei jedenfalls.

Das Zimmer war wieder etwas hinabgefahren. blieb mit einem kleinen Ruck stehen.

»So, hier sind wir in der Etage der Lady. Treten Sie hinaus! Nun sprechen Sie mit ihr, arrangieren Sie, wie Sie die Stunden mit ihr ausfüllen wollen. Da ist sie ja schon. Ich hole inzwischen Briefbogen für Sie.«

Werner war der Aufforderung gefolgt, war hinausgetreten, und hinter ihm rutschte das ganze Zimmer wieder hinauf, neben ihm gähnte ein Abgrund.

Da hörte Werner über sich ein Stöhnen, es konnte nur der Lord sein, und zwischen dem Stöhnen auch Worte.

»O — du — verrückter Hund!!«

Meinte der Lord mit diesem ›verrückten Hund‹ sich selbst? Da konnte er ja vielleicht die Wahrheit gesprochen haben, ohne durch diese Selbsterkenntnis alle Weisheit erlangt zu haben.

Doch Max Werner grübelte jetzt nicht darüber nach, ob der Lord hiermit sich selbst oder seinen Bruder oder etwa gar ihn, den neuen Hauslehrer, gemeint habe.

Wie eine Art Betäubung überfiel es ihn plötzlich. Mit einem Male kam es ihm zum Bewusstsein, was er in dieser kurzen Zeit, seitdem er von dem Pförtner hier eingelassen, schon alles erlebt, gesehen, gehört hatte. Es kam ihm zum Bewusstsein, aber er konnte es nicht fassen. Das Kaleidoskop wurde gar zu schnell gedreht.

Eine Uhr gab laut drei Schläge. Werner blickte unwillkürlich nach seiner Taschenuhr. Richtig, drei viertel elf — und als der Pförtner ihm geöffnet, hatte dieselbe Uhr die zehnte Stunde verkündet.

In noch nicht einer Stunde, ausgerechnet in drei Viertelstunden, hatte er eine neue, ihm gänzlich fremde Welt durchwandert, in die er so plötzlich versetzt worden war, deren Existenz er bisher als ein Märchen verworfen hätte.

Ja, was sollte er eigentlich hier?

Richtig, er sollte sich mit Lady Ruth beschäftigen. Beschäftigen? Einen Stundenplan mit ihr verabreden. Und der Lord wollte unterdessen für ihn Briefbogen besorgen.

War das nicht alles nur ein komischer Traum? Da traf durch das Fenster ein Sonnenstrahl sein Gesicht, und Doktor Werner raffte sich auf — es war und blieb Wirklichkeit.

Dort sollte sie ›schon‹ gewesen sein! Aber Werner hatte sie nicht gesehen, sah sie auch jetzt nicht. Gleichgültig — entschlossen machte er den ersten Schritt in das Reich, welches der jungen Dame gehörte, und mit jedem weiteren Schritte bekam er mehr geistige und körperliche Freiheit, die Fesseln der Befangenheit, von denen in jüngeren Jahren nur ein verdorbener Mensch nichts weiß, fielen.

Wahrhaftig, auch hier keine Türen! Na, das war doch ein bisschen stark! Werner wagte es, in ein Zimmer zu blicken, und was er da zu sehen bekam, war noch stärker: ein ungemachtes Bett und durch das ganze Zimmer verstreut Damenkleider aller Art.

Erschrocken prallte Werner zurück, überging einige offene Zimmer, auch eine Badestube, die gleichfalls keine Tür hatte, und wagte in ein drittes Zimmer zu blicken. Und was erblickte er? Ein ungemachtes Bett und durch das ganze Zimmer verstreut Damenkleider aller Art.

Jetzt wurde Herr Doktor Max Werner kopfscheu. Er hätte sich Scheuleder gewünscht. Jedenfalls wagte er nicht, noch in ein viertes Zimmer zu blicken. Und nicht etwa, dass es immer ein und dasselbe Schlafzimmer gewesen wäre! Jedes hatte immer ganz anders ausgesehen, das hatte er sofort erkannt — in einem immer liederlicher als im anderen.

»Ach, da bist du ja! Na, endlich!«

Da stand sie — wie ein vom gesunden Schlafe erwachtes Dornröschen im verwunschenen Schloss.

»Komm nur herein, du kannst mir helfen!«

Sie verschwand wieder in dem vom Zimmermann gelassenen Loche, aus dem sie aufgetaucht war, Werner machte noch ein paar Schritte und trat ein. Da es keine Tür gab, konnte er auch nicht erst anklopfen, wie man bekanntlich — das Vollendetste der guten Erziehung — auch gegen eine schon offenstehende Tür klopft.

Und was erblickte Werner? Ein ungemachtes Bett und im ganzen Zimmer verstreut Damenkleider und Damenwäsche aller und der diskretesten Art.

Es waren auch noch andere Möbel vorhanden, nur nicht viel davon zu sehen, weil sie mit lauter Kleidern bedeckt waren. Auf dem einen Fauteuil gab sich ein blumenreicher Hut mit einem durchlöcherten Strumpf ein Stelldichein; auf einem Diwan hielten die Repräsentanten der ganzen Damengarderobe Zirkel — und dann war noch ein Sofa vorhanden, ein mächtig langes Ding, es nahm die ganze Wand von fünf Metern Breite ein, und auf diesem hatten sich die figürlichen Vertreter des Menschengeschlechtes versammelt — Puppen, der Reihe nach aufgebaut, von der einen Ecke bis zu der anderen, eine dicht neben der anderen, und hier war der Weltfriede endlich gesichert, denn die europäische Modedame mit den Purpurbäckchen legte ungeniert ihr kurzbestrumpftes Bein einem pechschwarzen Neger in den Schoß, ein Chinese umärmelte eine Eskima, und so waren alle Völkerrassen vertreten, und alle befleißigten sich der größten Zärtlichkeit. Im Ganzen waren es drei Dutzend Puppen, welche das lange Sofa einnahmen, und darunter wunderbare Modelle einer fremdländischen Kunst. Am meisten freilich herrschte die bekannte Modepuppe vor — und hin und wieder auch ein sogenannter Nackfrosch (1) mit porzellanenen Bratwurstbeinen und Bürgerbauch — und darunter auch zwei chinesische Nackfrösche, ein Männlein und ein Weiblein, die sich nach chinesischem Begriff von Schönheit durch ganz besondere Leibesfülle auszeichneten, und ferner noch durch etwas anderes. Der Chinese ist in gewisser Hinsicht ein grässlicher Realist. Ein Künstler ist er nicht, für die Malerei zum Beispiel fehlt ihm gänzlich die Perspektive — dafür sucht er die Natur getreu bis ins Kleinste zu kopieren.

(1) Alte Bezeichnung für ›Nacktfrosch‹, ein nacktes Kind.

»Das sind alles meine Kinder. Ich habe sie alle für dich so hingesetzt. Na, Nelly, nicht weinen, nicht immer gleich weinen! Nun seid hübsch artig, das ist mein neuer Hauslehrer. Onkel sagt, ich soll nicht mehr mit Puppen spielen, ich sei schon zu groß dazu. Ist das wahr?«

Der um sein Urteil Gefragte blickte auf das junge Mädchen, auf das junge Weib, das wie eine junonische Göttin in blühender Lebenskraft mit strahlenden Augen vor ihm stand, und er blickte nochmals auf die Puppen, auf die Nackfrösche — und er verbeugte sich schnell.

Er beugte sich, um sein Gesicht nicht sehen, um sich nichts merken zu lassen.

Denn es war ihm plötzlich so siedend heiß zum Herzen emporgestiegen, und noch höher, bis in die Augen.

Weshalb, das braucht wohl nicht angedeutet zu werden, könnte mit Worten auch gar nicht gesagt werden!

Ach, du armes, armes Kind!! Es braucht nicht immer gewaltiger Katastrophen, nicht einmal des Anblicks von wirklichem Elend, um des Dichters Wort mitzuempfinden: ›Der Menschheit ganzer Jammer packt mich an.‹

»Der da«, sie deutete auf einen stattlichen Nackfrosch, »kann schwimmen, auch auf dem Rücken — aber der da sinkt unter, geradeso wie ich. Kannst du das auch so einer Puppe lehren? Weißt du... ja, wie heißt du eigentlich?«

Die ›Schwäche‹ war vorüber, der junge Mann, der sich mit dieser ›Schwäche‹ das schönste Zeugnis ausgestellt hatte, das man aber nie auf Papier niederschreiben kann, konnte schon wieder lächeln.

»Werner — Doktor Werner.«

»Werner? Ich habe noch nie einen so komischen Namen gehört. Hast du nicht noch einen anderen Namen?«

»Meinen Vornamen — Max.«

»Max, ja, das ist etwas anderes. Und ich heiße Mylady. Nur der Onkel nennt mich manchmal auch noch Ruth.«

Sie betrachtete ihren Titel als einen Namen. Wie sollte sie auch nicht?

»Wie kommt das eigentlich — ich habe oft schon darüber nachgedacht — wie kommt das, Max, dass ich zu allen anderen Menschen ›du‹ sage und die anderen alle zu mir ›Sie‹, wo mir doch so etwas gar nicht einfällt. Wie kommt das nur?«

In angestrengtem Nachdenken hatte sie dabei ihre reine Stirn in schwere Falten gezogen.

Ja, das sollte der nun einmal jemand erklären! Glücklicherweise verlangte sie nie eine Antwort, sprang immer schnell von einem Thema aufs andere über. Und was für Themata waren das!

»Weißt du, mir kommt es manchmal selber dumm vor, dieses Spielen mit Puppen. Es sind doch nur tote Puppen, sie können nicht essen und gar nichts, das muss man nur selber immer tun, nicht einmal richtig schreien können sie. Die da kann ›Mama‹ sagen, aber da muss ich erst unten an einer Schnur ziehen, und die ist auch schon kaputt. Und die da klappert mit den Augen, aber das ist auch schon kaputt. Ja, wenn sie lebendig wären! Jaaa, le—bendig!! Ach, weißt du, ich möchte zu gern richtige kleine Kinder haben — gleich eine ganze Menge — zu gern!!«

Und sie hatte die Hände gefaltet und blickte nach oben, strahlend in seliger Verklärung einer himmlischen Hoffnung — das verkörperte Gebet der Jungfrau mit Begleitung der Klosterglocken.

Aber Doktor Werner hatte es durchaus nicht nötig, ein Lächeln zu unterdrücken. Er fand wirklich nichts Lächerliches dabei.

Der Blick ward wieder auf ihn gerichtet.

»Alle Mädchen bekommen Kinder — alle!!!«

Diesem kategorischen Imperativ war überhaupt nicht zu widersprechen. Der neue Hauslehrer stimmte durch ein Kopfneigen schweigend bei.

»Ursula hat es gesagt«, wurde diese Behauptung näher begründet.

Ursula war jedenfalls ihre Amme gewesen, und die hatte es doch wissen müssen.

»Aber da muss man erst verheiratet sein. Oder ist es nicht so?«

»Ja, das — das — wird wohl so sein«, griff der neue Schulmeister zum allerersten Male das Wort.

»Gestern bin ich fünfzehn Jahre gewesen, nun kann ich heiraten, Onkel hat's gesagt.«

Der neue Hauslehrer hielt es für das Beste, wieder einmal eine Verbeugung zu machen.

»Nun kann ich auch Kinder kriegen. Nicht wahr?«

»O — o — o — bitte sehr — ganz, wie Sie wünschen.«

»Aber erst muss ich heiraten.«

»Na — na — o ja — jawohl.«

Und dabei dachte der junge Doktor nur ein einziges Wort, und dieses lautete Himmelbombenelement!

Er sollte erlöst werden, sie sprang wieder auf ein anderes Thema über.

»Es gibt alte und junge Menschen.«

Gegen diese neue Belehrung seitens seiner Schülerin hatte der Schulmeister wiederum nichts einzuwenden.

»Die alten Männer haben weiße Haare, und die jungen Männer haben — haben — die haben... andere!«

»Andere Haare!«, wiederholte der neue Hauslehrer.

»Du hast... solche wie ich.«

»Blonde.«

»Ja, blonde! Du bist auch kein alter Mann. Hier, küsse mal!«

Sie nahm so eine Modedame, küsste sie zärtlich und hielt sie dann ihrem Hauslehrer hin.

»Nun küsse du sie mal!«

Was sollte Werner tun? Er spitzte gehorsam die Lippen und küsste die wächserne Nase.

»Das sieht aber komisch aus!«, lachte sie fröhlich.

»Das glaube ich wohl«, konnte jetzt endlich auch der junge Mann einmal lachen.

Aber es war ihm gar nicht recht behaglich zumute — oder aber sehr behaglich, zu behaglich, und das Wörtchen ›zu‹ ist niemals gut, es sagt, dass etwas weniger besser wäre.

»Hast du schon einmal einen anderen geküsst, einen wirklich lebendigen Menschen?«, examinierte sie dann weiter, nachdem sie die Puppe wieder aufs Sofa gesetzt hatte.

Dem jungen Manne wäre jetzt fast lieber gewesen, wenn sie sie behalten und sich das Gespräch weiter um Puppen gedreht hätte.

»O ja.«

»Wen denn?«

»Nun — nun — meine Eltern.«

»Das ist nichts. Waren die schon alt, deine Eltern?«

»Nun — nun — älter als ich«, entgegnete dieser Mensch, der acht Semester studiert haben und jetzt auch noch den Lehrer spielen wollte.

»Dann war das nichts«, erklang es wiederum resolut. »Hast du schon einmal ein Mädchen geküsst?«

»Nein — o nein!«, wehrte Doktor Werner ganz energisch ab.

Dabei aber wurde er ganz rot, und das mit Recht, denn er log.

»Wirklich nicht?«

»Nein, auf — auf — auf keinen Fall.«

»Warum nicht?«

»Weil — weil — weil...«

»Könntest du mich küssen?«

O ja, aber... ach, wohin war da der arme junge Mann geraten! In seinem Stellengesuch hatte doch gar nichts von Küsserei gestanden.

»Ich habe manchmal den Onkel geküsst — ist nichts; ich habe einmal meinen alten Lehrer geküsst — das war erst recht nichts, und der hatte seinen weißen Bart auch immer so voll Schnupftabak.

Weißt du, dich möchte ich einmal küssen — ich weiß gar nicht, warum eigentlich — aber wirklich, ich möchte meine Lippen einmal auf deine pressen. Darf ich?«

Sie stand schon dicht vor ihm, blickte ihn an, nicht lachend, nicht lüstern, vielmehr mit einer hehren Feierlichkeit.

»O, Mylady, wenn...«

Aber er floh nicht. Die hehre Feierlichkeit in ihrem Blick bannte ihn. Es war bei alledem keine Sünde.

»Ist das gottlos, wenn man küsst?«, fragte sie noch.

»Gottlos gerade nicht, aber — aber — da muss man erst verheiratet sein.«

»Na, da heiraten wir uns eben.«

»O, Mylady...«

»Wenn man sich heiraten will, dann darf man sich schon vorher küssen, dass weiß ich bestimmt. Ursula sagte es, und die wusste alles. Darf ich?«

Jetzt wartete sie nicht erst seine Erlaubnis ab, sondern legte ihm die Hände auf die Schultern, hob sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn einmal und noch einmal und immer noch einmal, und... der gute Doktor duldete es!

»Ach«, seufzte sie dann mit verklärtem Blick nach dem tapezierten Himmel, »ist das aber schön — nein, ist das aber schön — ich hätte gar nicht gedacht, dass das so schön wäre!! Darf ich noch einmal?«

»Mylady...«

»Aber du bist zu groß — komm, setz dich hierher aufs Bett.«

»Mylady...«

Aber schon gab sie ihren Bitten und Befehlen handgreiflichen Nachdruck. Und das Mädchen hatte Kräfte, und mit Werners Manneskraft war es schon längst vorbei. Da war's um ihn geschehen, halb zog sie ihn, halb sank er hin... und da setzte sie sich ihm auch noch auf den Schoß, schlang die Arme um seinen Nacken und küsste weiter.

Und er war ein junger Mann von 25 Jahren! (Es gibt nämlich auch alte Männer von 25 Jahren.) Er aber war noch ein junger. Jetzt legte auch er beide Arme um ihren Hals und küsste sie ebenfalls.

Und so küssten sie sich immer weiter. Zu sprechen braucht man ja bei so etwas nicht. Das Sprechen wurde von anderer Seite besorgt.

»Kinder«, erklang da die sonore Stimme des Lords, und zwar durchaus nicht in zornigem Tone, »Kinder, da habt ihr meinen Segen. Und hier, mein lieber Doktor, haben Sie Ihre Briefbogen und Kuverts, von jedem zwölf Stück.«

In diesem Augenblick verkündete die Hausuhr die elfte Stunde.

Und da floh Joseph von dannen, aber nichts weiter zurücklassend als die ihm angebotenen Bogen Briefpapier.

Werner befand sich in derselben Etage, in irgendeinem anderen Zimmer, welches aber kein ungemachtes Bett und keine verstreute Damengarderobe enthielt.

Wie er hierher gekommen war, wusste er nicht. Er rannte auf und ab.

Er befand sich in einer verzweifelten Stimmung, ohne eigentlich zu wissen, warum.

Nur das kam ihm ziemlich deutlich zum Bewusstsein, dass er hier in eine Falle gelockt worden war. Diese Lady Ruth musste aus irgendeinem Grunde sofort heiraten, heute noch, ganz egal, wen.

Nein, das gab es bei Doktor Max Werner nicht. An die bare Mitgift von fünfmal hunderttausend Pfund Sterling oder zehn Millionen Mark dachte er im Augenblick nicht, und wir wollen nicht erörtern, ob sich seine Ansicht geändert, wenn er daran gedacht hätte.

Die Hauptsache war die, dass er diese Lady Ruth liebte — denn die Liebe braucht keine Einleitung, sie ist in einem Augenblick da, und er hatte noch viel länger Zeit gehabt — und dass er sie jetzt als das Objekt einer unwürdigen Spekulation sah, das war der Grund seiner Verzweiflung, vollständig motiviert.

Der einzige Trost war ihm der, dass dieses puppenspielende Wesen mit der reinen Stirn und den strahlenden Augen unmöglich selbst mit an dieser Spekulation beteiligt sein könne, dass dies auch nur mit ihrem Wissen und Willen geschehen wäre. So etwas zu glauben, wäre einfach heller Wahnsinn gewesen.

»Und ich liebe sie«, stöhnte der von einem undefinierbaren Gefühle Gemarterte, »ich liebe sie ja...«

»Nun, dann kann ja noch heute die Trauung erfolgen.«

Lord Roger hatte es gesagt, der in diesem Augenblick zur Tür hereinkutschiert kam.

Erschrocken, dann aber mit feindseligem Blick starrte Werner den Gelähmten an.

»Sie haben mich in eine Falle gelockt!«, stieß er hervor.

»In eine Falle gelockt? Wie meinen Sie das? Ah so, Sie meinen, ich hätte dies zwischen Ihnen und Lady Ruth erst künstlich arrangiert? Meinen Sie das? Dann haben Sie auch ganz recht, das habe ich wirklich getan.«

Werner wurde ganz perplex. Denn solch eine ungeschminkte Erklärung hatte er natürlich doch nicht erwartet.

Da deutete die muskulöse Hand des Gelähmten gebieterisch auf einen Sessel, und fast ebenso gebieterisch erklang es:

»Setzen Sie sich, junger Mann!«

Ganz mechanisch gehorchte Werner, wie unter einem fremden Banne stehend, und jetzt war es der Lord, welcher in dem Zimmer während des Sprechens auf und ab zu wandern begann, freilich nicht auf seinen Beinen. Aber wenn man ihn so länger beobachtete, kam man fast in die Täuschung hinein, einen auf und ab Gehenden zu sehen, nur dass er gewissermaßen mit den Händen oder Armen lief.

Mit fünf Armbewegungen hatte er jedes Mal die ganze Länge des Zimmers durchmessen, dann warf er den Fahrstuhl mit einem Ruck rechts herum, mit fünf Schritten — nein, Armbewegungen — wieder zurück und dann mit einem Ruck nach links herumgedreht, und so ging das immer weiter, und hätten die pneumatischen Gummiräder eine Spur hinterlassen, sie hätten nur eine einzige Linie gezogen.

Er musste in diesem Hinundherfahren schon eine große Übung haben, um so etwas fertig zu bringen — akkurat wie ein auf und ab wandernder Mann.

»Bitte, Herr Doktor, hören Sie mich ruhig an. Meine Nichte und ich, wir beide sind die letzten Norwoods. Es gibt keine anderen mehr. Wir haben keine Verwandten, der Staat würde uns beerben. Mein Vater war noch ein sehr reicher Mann, er verschwendete sein Vermögen in sinnlosen Phantasien. Dieses Haus hier, welches sich nie verzinsen würde, ist noch eine Schöpfung von ihm. Ich, der zweitälteste Sohn, habe ein wildes, ein wüstes Leben geführt. Eines Tages, vor zwanzig Jahren, ließ mich mein Vater per Schub nach Australien bringen. Ich sollte arbeiten lernen. Die kleine Rente, die mir mein Vater gewähren konnte, reichte nicht aus. Ich habe auch in Australien das wüste Leben fortgesetzt, herumgeabenteuert, lebte am meisten von Frauengunst.

Dann hatte ich noch einen älteren Bruder, Harald. Als der Vater starb, erbte dieser den Titel eines Lords von Norwood, während ich als zweiter Sohn nur den eines Baronets beanspruchen konnte. Aber Harald erbte dafür auch die Schulden des Vaters, ich nicht. Hingegen hatte der Lord von Norwood die sicherste Aussicht auf eine reiche Heirat, während ein Baronet heute gar nichts mehr gilt.

Auf Drängen seiner Freunde — denn aus eigenem Antriebe hätte er so etwas nie getan, mein Bruder war immer ein Kopfhänger — ging Harald nach Amerika auf die Brautschau und bekam richtig eine Frau mit zwölf Millionen Dollar. Aber das hatte nur noch gefehlt, dass dieses Weib eine ausgesprochene Spiritistin war.

Die Schulden meines Vaters wurden bezahlt, hier dieses Haus von den Gläubigern ausgelöst und noch bedeutend vergrößert, die kolossale Mauer aufgeführt — hier haben die beiden drei Jahre lang gehaust, ganz einsam, wenigstens ohne große Festlichkeiten, und dennoch dabei viermal hunderttausend Pfund Sterling verpulvert. Geister scheinen eine kostspielige Gesellschaft zu sein.

Erst im dritten Jahre entsprang der sonst sehr glücklichen Ehe ein Kind, hier unsere Ruth, die Mutter starb im Wochenbett.

Ich hielt mich noch immer in Australien auf, in einer sehr entlegenen Gegend, wusste noch nicht einmal von dem Tode des Vaters — was übrigens meine Verhältnisse gar nicht änderte — als mich endlich meines Bruders Brief erreichte, den ich schon vor einem halben Jahre hätte haben können. Unter gewissen Bedingungen setzte er mich zum Erben seines halben Vermögens ein.