RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Verlag Dieter von Reeken, 2024

Die vorliegende Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des von Robert Kraft (1869-1916) verfassten Romans Novacasas Abenteuer, die erstmals 1909 in 13 Lieferungen erschienen sind, unter Verwendung folgender Ausgabe:

Novacasas Abenteuer. Roman von Robert Kraft. In: Robert Kraft: Gesammelte Reise- und Abenteuer-Romane. Sechste Serie: Die Augen der Sphinx. Siebenter Band. Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1910]. 607 S. mit 26 Illustrationen von Adolf Wald.

Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz(1), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter(2), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert (3) und auf die Tagungsbände zu den Robert-Kraft-Symposien (4).

(1) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.

(2) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.

(3) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.

(4) Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016; Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A.a. O. 2019; 4. Robert-KraftSymposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre KraftFilm von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupastean und Franziska Meifert. A.a.O. 2022.

Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. ›Boller‹ in ›Poller‹, ›der Gehalt‹ in ›das Gehalt‹, ›paddeln‹ in ›buddeln‹, ›pulen‹ in ›pullen‹, ›Indier‹ in ›Inder‹, ›Sennor/Sennora/Sennorita/Don/Donna‹ in (spanisch) ›Señor/Señora/Señorita/Doña‹ bzw. (portugiesisch-brasilianisch) ›Senhor/Senhora/Senhorita/Dom/Dona‹, ›Wage‹ in ›Waage‹ usw.

Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit Zahlen in runden Klammern (1) sind vom Herausgeber eingefügt worden.

Die Wiedergabequalität der Abbildungen war abhängig von der jeweiligen Druckqualität der Vorlagen. Da die den Lagen vorangestellten ganzseitigen Abbildungen in der vorliegenden Neuausgabe dem Fließtext räumlich zugeordnet werden konnten, ist auf die fast textgleichen Bildunterschriften verzichtet worden.

Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Hinweise und die bibliografischen Anmerkungen bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die die Korrektur bei Ellen Radszat.

Novacasas Abenteuer. Roman von Robert Kraft. Dresden-

Niedersedlitz: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1923],

Schutzumschlag, gezeichnet von Georg Hertting.

Ich habe meine Karriere in dieser Welt gar schnell gemacht. Und was für eine Karriere! In meinem achten Jahre wurde ich schon Leutnant im Garderegiment, im zehnten Hauptmann, und in einem Alter, da sich andere Jungen erst ihren zukünftigen Beruf wählen, war ich schon Kommandeur dieses Garderegiments und außerdem Chef eines spanischen, eines russischen und eines serbischen Regiments.

So darf man mir wohl glauben, dass ich wiederum zwei Jahre später kommandierender General gewesen wäre. Allein ich sattelte um — musste es auf höheren Befehl — trat zur Marine über, ins Kadettenkorps.

Und hier ging es bei mir nicht minder schnell als in der Armee. Als ich mündig erklärt wurde, im achtzehnten Jahre, war ich bereits Kapitän zur See mit vier dicken Goldstreifen auf den Ärmeln und Kommandant einer Panzerfregatte. Meine Beziehungen zum Lande hielt ich durch vier Automobile, sechs Maitressen und zehn Rennpferde aufrecht.

Nun weiß der geneigte Leser schon, woher diese schnelle Karriere. Weil mein Name im Hofkalender in den allerersten Reihen stand, in denen die Mitglieder der regierenden Häuser aufgezählt werden.

Allerdings muss ich auch erwähnen, dass ich in meiner Jugend nichts zu lachen gehabt habe. Von einer fröhlichen Kinderzeit habe ich nie etwas gewusst. Immer lernen, immer lernen, ein ewiges Einfüllen mit dem Nürnberger Trichter, und wenn ich auch schon als kleines Kind neben meiner Muttersprache durch Gouvernanten Französisch, Englisch und Italienisch erlernte, wozu später noch Russisch kam, so gab es doch noch genug, was mir nicht so spielend beigebracht werden konnte, und ich hatte als Leutnant den angestrengtesten Dienst eines gemeinen Soldaten tun und als Seekadett splissen und knoten lernen müssen, und alles andere, was dazu gehört.

Trotzdem — immer mehr kam mir zum Bewusstsein, dass ich doch nur eine Puppe, eine Götzenfigur sei, mit der man spiele. Ich tat meine Augen auf, und ich sah, wie man wahres Talent und wahres Verdienst zurücksetzte oder doch nur langsam Schritt für Schritt gehen ließ, weil... es im Hofkalender eben nicht in den ersten Reihen stand. Und da erfasste mich manchmal eine Scham vor mir selbst, ein unnennbarer Ekel vor der ganzen Welt.

Ein besonderer Vorfall ließ mich diese ganze Lüge und Hohlheit in ihrer wahren Gestalt erkennen, öffnete mir plötzlich die Augen.

Auf einem Spazierritt mit meinem Haushofmeister, wobei wir den dreißigjährigen Krieg wieder einmal durchnahmen, passierten wir ein Dorf. Da steht am Ententeich ein Kinderwagen, er kommt ins Rollen, fährt in den Teich hinein. Zeternd kommt eine Frau herbeigerannt. Ich aber bin schon aus dem Sattel, hole den Kinderwagen wieder heraus. Es waren nur drei Schritte, und das Wasser ging mir nicht einmal über die kurzen Reitstiefel. Belohnung. Große goldene Rettungsmedaille, und dann konnte man in allen Zeitungen lesen, wie ich mit Hintansetzung meines höchsteigenen Lebens mit den Wellen gerungen, bis ich das Kind dem Tode entrissen hatte, und so weiter.

Das Spaßhafteste aber war dabei, dass in dem Kinderwagen überhaupt kein Kind gewesen war! —

Ja, da stieg etwas wie ein unsagbarer Ekel in mir auf.

Noch etwas anderes kam hinzu.

Die Frühreife meines Geistes war eine künstliche, die meines Körpers eine natürliche. Schon mit achtzehn Jahren konnte mir niemand mehr ein Kraftstückchen vormachen. Und dass ich schon längst allen Glauben an Frauentugend verloren hatte, dafür hatte man reichlich gesorgt. trotzdem bin ich von jeher ein phantastischer, romantisch veranlagter Charakter gewesen, bin es geblieben.

Eines Nachts in Zivil durch die Straßen gehend, schützte ich eine junge Dame vor der Zudringlichkeit einiger Bürschchen. Sie war Schneidermamsell und hieß Klärchen. Und ich wurde ihr Egmont.

Ach, es war eine köstliche Zeit, die ich als vorgeblicher Kommis mit meinem Klärchen verlebte!

Und da reifte in mir der Entschluss. Eines Tages ging ich hin zur vorgesetzten und verwandtschaftlichen Stelle. So und so, ich will die und die heiraten, und ›Frau Fürschtin‹ kann die natürlich nicht werden, das weiß auch ich.

Der Skandal war groß. Man bat und flehte und drohte, sogar mit der Irrenanstalt — alles vergeblich! Und von mir wusste man, dass ich nicht umsonst drohte. Mit einem Federstrich verzichtete ich auf mein ganzes mütterliches Vermögen, schlug jede Rente aus, alles.

Zuletzt war nichts mehr zu machen.

»Nun gut! So wählen Sie sich einen bürgerlichen Namen. Womöglich einen recht allgemeinen, wenn Sie nun einmal unter der Menge verschwinden wollen. Wie wollen Sie fernerhin heißen?«

»Das ist mir ganz Gottlieb Schulze«, entgegnete ich.

»Gottlieb Schulze?«

»Jawohl, Gottlieb Schulze!«

»Und was für einen Beruf?«

»Arbeiter.«

»Was für ein Arbeiter?«

»Einfach Arbeiter. Wir sind alle Arbeiter. Das heißt jeder, der ein wirklicher Mensch sein will.«

Ich erhielt meinen Pass zugestellt, lautend auf den Namen Gottlieb Schulze, von Beruf... Gelegenheitsarbeiter. Richtig, so sollte es auch sein!

Ach, wie habe ich damals doch so von Herzen gelacht, ich, im Bewusstsein meiner unbändigen Kraft!

Die Stadt, in der Klärchen wohnte, war einige Stunden Eisenbahnfahrt entfernt, ich hatte noch immer erst einige Formalitäten zu erledigen — so schrieb ich ihr einen Eilbrief, offenbarte ihr alles, wer ich bisher gewesen, was ich ihr zuliebe getan, um sie als mein Weib vor den Altar zu führen, wie ich sie durch die Arbeit meiner Hände oder meines Kopfes ernähren wolle, als Schreiber oder als Steinklopfer, ganz gleichgültig — und so schwärmte ich weiter von unserem zukünftigen Glücke, das wir als Menschen unter Menschen genießen würden.

Der Brief ging ab. Am nächsten Tage folgte ich nach. Ach, mit welch seligen Glücksgefühlen näherte ich mich in der Abendstunde ihrer Wohnung, stieg die quietschende Treppe des Hinterhauses empor!

Ich fand nur einen Brief vor, den mir eine fremde Person gab. Ich sei ein Hansnarr! Ein Esel! Was ich denn eigentlich dächte! Und so weiter.

Dann erfuhr ich auch von anderen noch mehr. Sie hatte schon immer gewusst, wer ich in Wirklichkeit war. Hatte meine Maitresse werden wollen.

Bald darauf hörte ich zufällig, dass sie von einem alten Lebemanne ausgehalten wurde. — —

Das war der erste wirkliche Schlag, der mich in meinem jungen Leben traf. Mit blutendem Herzen wanderte ich ins Land hinein, ein ganz seltsames Unding von einem Menschen: Dem Körper nach ein Herkules, dem Herzen nach ein naives Kind, und das mit dem Kopfe eines alten, erfahrenen Mannes!

Weiß nicht, wie ich mich durchgeschlagen habe. Hatte wohl einiges Silbergeld in der Tasche. Weiß gar nicht mehr, wo ich schlief, und wo ich meinen Hunger stillte. Ich beobachtete mit geheimer Wonne, wie sich mein Herz langsam verblutete, und dann lehnte ich mich wohl manchmal gegen einen Baum und heulte.

Frische Seeluft und Teergeruch brachten mich wieder zur Besinnung. Die Blutung war gestillt. Ich sah mich in Triest, hatte Hunger und kein Kupferstück mehr in der Tasche.

Da lag ein englischer Segler, nahm Ladung ein.

»Braucht Ihr noch einen Matrosen, Käpten?«

»Seid Ihr Matrose?«

»Ja.«

Der Kapitän betrachtete mich wohlgefällig von oben bis unten, dann aber misstrauisch meine Hände.

»Hm, habt verdammt feine Hände!«

»Bin schon lange ohne Heuer — war im Krankenhause.«

»Zeigt mir mal Eure Papiere!«

Mechanisch griff ich in die Brusttasche, dachte scheu daran, dass ich ja nur als Gelegenheitsarbeiter ausgeschrieben war, und die Zeiten, da man ohne Papiere als Matrose fahren konnte, überhaupt Arbeit bekam, waren damals für Europa schon längst vorbei, das gab es nur noch in Amerika. Der Kapitän darf ohne Papiere keinen Mann annehmen, darf nicht irgendeinen Arbeiter als Matrosen anstellen, er macht sich dadurch strafbar.

Und ich suchte meinen Pass vergeblich, musste ihn verloren haben.

Keine Papiere? Was habt Ihr denn ausgefressen, eh? Aus welchem Zuchthaus entsprungen, eh?«

»Kapitän, ich habe meine Papiere wahrhaftig verloren...«

»Wo seid Ihr denn als Matrose gefahren?«

Ich nannte einige Schiffsnamen. Da wusste ich Bescheid. Ich hatte ja auch schon eine Reise um die Erde mitgemacht, war ja schon Kommandant einer Panzerfregatte gewesen. Davon durfte ich freilich nichts erwähnen.

Der Kapitän hörte überhaupt nur mit halbem Ohre zu.

»Schon gut, schon gut! Hier! Splisst mir mal die beiden Enden zusammen!«

Ich nahm eine Marlspike, hatte in drei Minuten das dicke Tau zusammengesplisst.

»Na, das versteht Ihr aus dem ff. Scheint doch kein Windbeutel zu sein. Ja, ich brauche noch ein paar Hände, und hier sind nur solche schmierige Italiener zu bekommen. Wie heißt Ihr?«

»Gottlieb Schulze.«

»So seht Ihr auch aus. Keine Papiere?«

»Gar keine!«

»Ja, Papiere müsst Ihr haben, sonst kann ich Euch nicht anmustern. Na, wartet mal!«

Er ging und kehrte mit einem abgegriffenen Seefahrtsbuche zurück.

»Da ist mir mal ein Matrose über Bord gewaschen worden. 's ist schon viele Jahre her. 's war ein Italiener, oder ein Korse — hier steht's. aus Brasidello bei Bastia. Ich schickte das Buch dann an seine Gemeinde, erhielt's aber als unbestellbar zurück. Das Nest war durch eine Sturmflut weggewaschen worden. Hab's also liegen lassen. Napoleon Bonaparte Novacasa hieß der Kerl. Das Signalement stimmt wohl. Augen blau, Haare blond, gelockt, Statur mittelgroß, sehr kräftig, breitschultrig, Alter... wie alt seid Ihr?«

»Fünfundzwanzig«, entgegnete ich zur Vorsicht, obgleich ich noch nicht zwanzig zählte.

»Na, dann stimmt ja alles. Italienisch braucht Ihr nicht sprechen zu können...«

»Ich kann ganz geläufig Italienisch, auch wie ein Korse schnarren.«

»Desto besser! Habt's aber gar nicht nötig. Ihr werdet bloß nach dem Namen gefragt, den müsst Ihr hinschreiben, wohin der Tintenkleckser mit dem Finger tippt. Also merkt's Euch: Napoleon Bonaparte Novacasa. Hier, so wird's geschrieben. Nun kommt mit nach dem Seemannsamt!«

Eine Viertelstunde später war ich als der korsische Matrose Napoleon Bonaparte Novacasa angeheuert.

O, wie ward mir zumute, als ich mir recht bewusst wurde, was für einen pompösen Namen ich fernerhin führen sollte!

Doch schließlich war ja gar nichts weiter dabei. Novacasa, Casanova — beides bedeutet ›neues Haus‹ unserem ›Neuhaus‹ entsprechend, was doch kein so seltener Name ist. So ist auch im Italienischen weder Novacasa noch Casanova selten. Im Adressbuch von Rom steht ersterer siebenunddreißig, letzterer sogar zweiundfünfzigmal. Freilich hat sich nur ein einziger Casanova unsterblich gemacht, Giovanni Jacopo de Seingalt Casanova, obgleich auch seine beiden Brüder, Battista und Francesco, ganz namhafte Maler gewesen sind, letzterer noch heute berühmt. Aber wenn man den Namen Casanova ausspricht, so denkt man selbstverständlich an jenen italienischen Abenteurer comme il faut, dessen Memoiren in sämtliche Kultursprachen der Erde übersetzt worden sind und immer wieder neu aufgelegt werden.

Hatte mich das Schicksal nun etwa dazu bestimmt, unter Verdrehung dieses Namens ein weiter Neuhaus zu werden?

Nun gut, ich war bereit, eine derartige Rolle zu spielen. Das passte auch alles so vortrefflich auf mich.

Sonst sei nur noch bemerkt, dass auch der ganze pompöse Name, Napoleon Bonaparte Novacasa, kein ungewöhnlicher ist, wenigstens nicht für einen Korsen. Fünfzig Prozent aller Korsen führen als den einen Vornamen entweder Napoleon oder Bonaparte, zehn Prozent gleich beide, in stolzer Erinnerung an den größten Sohn Korsikas. — —

Wir gingen mit Stückgut nach New York und von dort zurück mit Petroleum nach Konstantinopel, wo die ganze Mannschaft abgemustert wurde. Acht Monate hatte der Segelkasten zu dieser Fahrt gebraucht, ich erhielt hundertachtzig Dollar ausgezahlt, verjuxte das Geld wie meine Kollegen in der ersten Nacht in irgendeiner Räuberspelunke, so toll wie möglich. Denn das lernt man am leichtesten von der ganzen christlichen Seefahrt — das sauer verdiente Geld verjuxen.

Nachdem ich mich einen Tag und eine Nacht bei einem englischen Boarding-Master, dem ich meinen Kleidersack als Pfand für künftige Heuer übergeben, ausgeschlafen hatte, saß ich am folgenden Morgen in der Vorstadt Pera auf einer ungewaschenen Bank und schälte mir das Horn von den Händen, dabei mit meiner Rosamunde plaudernd, die neben mir saß...

Ach so, da muss ich erst sagen, wer Rosamunde eigentlich war!

Ein allerliebstes kleines, zierliches Dingelchen.

Ihre Haut war rosafarben mit himmelblauen Flecken, sie hatte Pfötchen wie die Gänsekiele, rosa war auch ihre Schnauze...

Das heißt, dass der geneigte Leser nicht etwa denkt, ich spräche von einer Dame! Nein, es war ein Hund, oder vielmehr eine Hündin. Vielleicht ein Windspiel, aber etwas ganz Apartes, und so winzig, dass ich es bequem in meine Rocktasche stecken konnte.

Es war am frühen Morgen gewesen, als ich das Haus des BoardingMasters verlassen hatte. Da hörte ich Hundegebell, und um die Ecke herum kam das zierliche Windspielchen und ihm nach einige jener räudigen Köter, welche alle Straßen Konstantinopels unsicher machen. Im nächsten Augenblick wäre das kleine Tier zerrissen gewesen.

Ich gab den ersten der verfolgenden Köter ein paar Tritte, sie kehrten heulend um, und damit hielt ich die Sache für erledigt.

Als ich damals den Schicksalsschlag erlitten hatte, den ich für den größten und schmerzlichsten hielt, der mich je treffen könnte, hatte ich den heiligsten Schwur abgelegt, mich nie, nie wieder an irgendein Wesen zu binden, weder menschliches noch sonstiges. Mit keiner Fliege wollte ich mehr Freundschaft schließen. Frei wollte ich sein, absolut frei!

So beachtete ich das Hündchen auch gar nicht weiter. Aber was sollte ich tun, wenn es immer so vor meinen Füßen herumschwänzelte und an mir empor sprang, als wenn es seinem Erretter danken wollte? Ich konnte dem winzigen Tierchen doch keinen Fußtritt geben, der es gleich getötet hätte!

So musste ich es bei mir dulden, und es begleitete mich unausgesetzt. Als ich mich auf die Bank setzte, sprang es ebenfalls schnell darauf, legte sein winziges Pfötchen auf mein Bein und schaute mich mit den klugen Augen bittend an und trieb allerhand Kapriolen — und mit einem Male war es in meine Rocktasche geschlüpft und schaute mit dem Köpfchen heraus, als müsste das so sein — und dann schlief es in meiner Tasche ein, und ich wagte deswegen nicht aufzustehen — und als es sein Nickerchen gemacht hatte, schlüpfte es wieder heraus und wollte wieder mit mir spielen.

Na, ich bin doch kein Unmensch. So betrachtete ich mir das Tierchen näher und fand immer mehr, wie reizend es doch war. Sicher ein kleines Fräulein.

Ein Halsband hatte es nicht um. Und da fing ich so zu fragen an, wie sie hieße, und wo sie zu Hause sei, und das kleine Fräulein schaute mich so verständnisvoll an und antwortete auf jede meiner Fragen mit einem Niesen, wobei es so merkwürdig das Köpfchen schüttelte, dass ich aus voller Kehle lachen musste.

So vertrieben wir beiden uns die Zeit, und ich rauchte dazu eine Pfeife und kaute meinen Tabak klein — auch so etwas, was man von Matrosen am allerschnellsten lernt und sich dann nicht wieder abgewöhnen kann.

Da kamen des Weges zwei Damen einher, zwei Bohnenstangen, äugten mich an.

»Ist es erlaubt, hier auch ein bisschen Platz zu nehmen?«, flötete mich die eine auf Deutsch an. Hier in Pera ist alles deutsch.

»Immerzu!«, brummte ich, mir ein neues Stück Tabak abbeißend.

Sie setzten sich, und jetzt fing das Hündchen, dem ich noch keinen Namen gegeben, mit denen zu spielen an.

»Ach, wie reizend — nein, wie süß!...«, und so weiter.

»Nein, sieh nur, Amanda, dieses süße Goscherl, dieser rosa Mund... ach, darf ich dem einmal einen Kuss geben?«

Und ehe ich hierzu die Erlaubnis erteilen konnte, hatte die Bohnenstange schon das Köpfchen des Tieres zwischen beide Hände genommen und drückte auf die kalte Schnauze andächtig einen langen Kuss.

Weiß der Teufel, ich wurde plötzlich ganz eifersüchtig! Mir hatte das schon immer nicht gepasst. Und nun gar — was hatte diese triefäugige Bohnenstange meinen Hund....

Halt, Gottlieb Schulze oder Napoleon Bonaparte Novacasa!! Was geht dich denn dieses Hundevieh an? Das ist doch gar nicht dein. Und überhaupt, hast du nicht einen heiligen Schwur getan, niemals wieder mit irgendeiner Seele anzubändeln? Und hast du hier nicht wiederum einen Beweis, wie treulos die ganze Welt ist? Erst errettest du den Hund, das Symbol der Treue, vorm sicheren Tode, wärmst ihn in deiner Tasche, und da braucht nur so eine alte Schachtel zu kommen, so lässt er sich von ihr küssen...

Also, ich sprang auf, steckte grimmig die Hände in die Hosentaschen und ging eiligst von dannen, froh, diesen aufdringlichen Gesellschafter wieder losgeworden zu sein. So redete ich mir wenigstens ein.

Aber siehe da, da scharwenzelte mir das Viehchen schon wieder vor den Füßen herum. Also seine Zuneigung zu mir war doch stärker als zu...

Nein, es sollte eben nicht sein!! Und in einem Anfall von Wut nahm ich das Tierchen vorn auf die Fußspitze und schleuderte es... direkt unter die Räder eines schweren Lastwagens, der in einer Staubwolke gerade einhergerasselt kam.

Herrgott im Himmel, wie mir plötzlich das Herz stehen blieb, als ich das kleine Tierchen unter den eisenbeschlagenen Rädern verschwinden sah! Das hatte ich natürlich nicht gewollt! Ich habe ja später noch so manchen Schreck erlebt, aber solch einen doch nicht wieder. Mir war nicht anders, als müsste ich mich selbst gleich vor den Lastwagen werfen, um mich zermalmen zu lassen, ich glaube sogar, ich hätte es wirklich getan — — aber ehe ich dazu kam, war der Wagen schon vorüber, und frisch und munter sprang mir aus der Staubwolke schon wieder das Hündchen entgegen.

Und da gab es nichts mehr mit einem heiligen Schwur, da habe ich das Tier aufgehoben und mit zitternden Händen das zarte Körperchen untersucht, und als ich so gar keine Verletzungen finden konnte, da kam es wie ein Gebet der Erlösung über mich, und da habe ich es ebenfalls auf das rosa, kalte und nasse Schnäuzchen geküsst und dabei wohl auch einige Tränen der Erleichterung vergossen. Und dann habe ich es zur Vorsicht in die Tasche gesteckt — und da war es eben mein Hund geworden. Und als ich daran dachte, wie die alte Schachtel mich gefragt hatte, ob sie das Hündchen auf sein rosa Mündchen küssen dürfe, habe ich es eben Rosamunde genannt. — —

»Seid Ihr Matrose?«, redete mich eine Viertestunde später ein Mann in blauen Sachen an.

»Jawohl.«

»Seid Ihr schon geheuert?«

»Nein.«

»Wollt Ihr bei mir mustern?«

»Worauf? Wohin?«

»Nach Thaso. Unter türkischer Flagge, ist aber eine österreichische Bark. Zweihundert Piaster den Monat.«

Das war nicht viel — fünfzig Mark — na, ich ging mit aufs Seemannsamt. Sofortige Abreise!

Es war eine italienische Feluke, der Kapitän ein Däne, die ganze Mannschaft bestand aus lauter zusammengelesenem Gesindel. Ich hatte einigen Vorschuss bekommen, mit dem ich vom BoardingMaster meinen Kleidersack einlöste. Als ich, diesen auf dem Rücken, dem Hafen zusteuerte, traf ich wieder den Kapitän, der mich zur Eile antrieb. Die Bark steche gleich in See.

Um mich her schwänzelte wieder Rosamunde.

»Ist das Euer Hund?«

»Jawohl, und ich hoffe, Ihr habt nichts dagegen, dass der mit an Bord kommt.«

»Na, so viel wird wohl noch übrig sein.«

Unterwegs fiel mir auf, dass ein paar Türken recht aufmerksam meinen Hund betrachteten, zusammen schnatterten und ihn dann an sich locken wollten. Aber Rosamunde ließ sich nicht locken.

So erreichten wir die Bark, machten alsbald alles klar, nach einer halben Stunde lösten wir die Trossen und setzten Segel.

Wir waren schon ein gut Stück zum Hafen hinaus, als ein kleines Dampfboot mit der türkischen Kriegsflagge uns nachgeschossen kam.

Der Kapitän und sein Steuermann wurden recht unruhig, und mir war überhaupt schon so vorgekommen, als ob an Bord etwas nicht richtig sei. Wahrscheinlich Konterbande oder dergleichen.

Der kleine Dampfer war keine hundert Meter mehr von uns entfernt, als er seine Fahrt verlangsamte, und das geschah wohl nicht freiwillig, sondern da musste an der Maschine etwas gebrochen sein, das Benehmen der Mannschaft war danach.

Auf dem Stern zeigte sich ein Offizier im Fes.

»Im Namen des Padischas«, schrie er uns auf Englisch zu, »stoppt, streicht die Segel! Ihr habt die Fatime gestohlen, den Lieblingshund der Walidesultana.«

»Ach, geh und häng dich!«, brummte der Kapitän, nichts weiter, ließ mehr Segel setzen, und schnell hatten wir auch das Ruderboot weit hinter uns, welches der kleine Dampfer ausgesetzt hatte.

»Gestohlen hast du den Hund?«, fragte mich der Kapitän nur einmal, und auch nicht sofort.

Ich berichtete, wie ich zu dem Hunde gekommen war.

»Never mind!«

Man soll den Toten nur Gutes nachreden, und da ich von der Mannschaft dieser Bark nichts Gutes zu erzählen weiß, so schweige ich ganz.

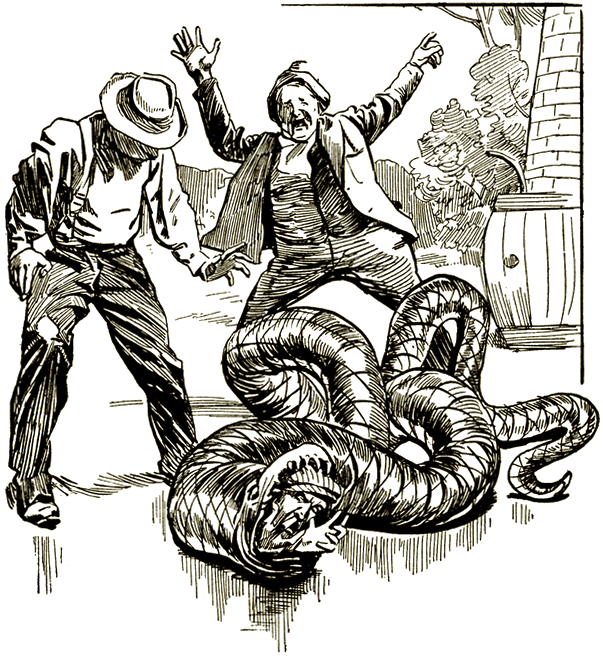

Einmal wollte der eine mit mir Krakeel anfangen, weil ihm meine Rosamunde den ganzen Zucker gemaust hatte — das Vieh stahl allerdings wie ein Rabe, da hatte er ja ganz recht — aber als er deshalb meine Rosamunde über Bord werfen wollte, machte ich ihm handgreiflich klar, was für Folgen das für ihn haben würde. Alle die Galgengesichter nahmen für ihn Partei, und da ich nicht einen nach dem anderen vornehmen konnte, weil sie gleich alle acht gegen mich losgingen, so vertobackte ich eben alle acht zusammen. Dann war wieder Frieden im Logis.

Unser Ziel war also Thaso, das alte Thasos, die nördlichste Insel im Ägäischen Meere. Die einzige Stadt darauf mit einem schlechten Hafen ist Panagia, sonst noch zehn ansehnliche Dörfer. Hauptausfuhrartikel ist Getreide, mehr noch Honig und Wachs. Das wollten auch wir mitnehmen. Hin brachten wir Salz. So hieß es wenigstens. Als aber einmal eine Salzkiste platzte, zeigte sich, dass darin nichts als schwedische Streichhölzer waren, lose, nicht in Schachteln verpackt. Und auf Streichhölzer steht in der Türkei ein noch viel höherer Zoll als auf Salz, obgleich auch das schon hoch genug verzollt werden muss. Aber wer paschen will, der zahlt lieber einen tüchtigen Zoll für eine Deckware, als dass er sich dabei erwischen lässt und dann alles verliert.

Am fünften Tage hatte die ›Kawassi‹' — das der Name unserer Bark — die Straße der Dardanellen hinter sich, nun ging es im freien Meer mit günstigem Südostwinde direkt auf das Ziel los.

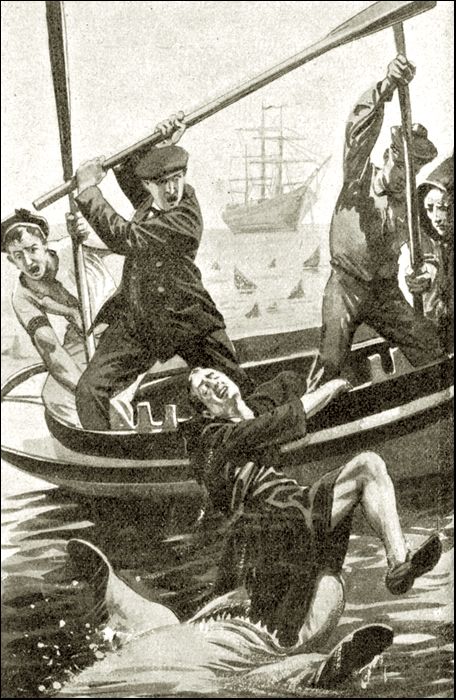

Aber der günstige Wind wurde immer stärker und stärker, und bei Anbruch des Abends hatten wir den schönsten Sturm.

Nun ging es los. Eine fürchterliche Nacht! Beschreiben will ich sie nicht weiter, es wäre auch schwer. Der Kapitän hatte mich ans Ruder gestellt. In der linken Brusttasche hatte ich mein Seefahrtsbuch, in der rechten Rosamunde. Wir sahen es alle kommen, und ich am Ruder am deutlichsten.

Als die Bark wieder einmal mit dem Vorderteil aus der Gischt auftauchte, hatte sie keinen Fockmast mehr. Und ich hatte von seinem Abgange gar nichts bemerkt. Alles ein Pfeifen und ein Heulen in der Luft, die ganze Welt schien nur aus weißer Gischt zu bestehen. Und mit einem Male brauchte ich das Rad nicht mehr festzuhalten, es drehte sich spielend leicht. Das Gestänge oder die Pinne war gebrochen.

Und da hatte es für uns natürlich dreizehn geschlagen.

»Na, nun adé, Herr Gottlieb Schulze alias Signor Napoleon Bonaparte Novacasa!«, sagte ich mir noch, und dann hatte ich wohl noch das Steuerrad in der Hand, aber keinen Boden mehr unter den Füßen — ich hatte mich mit der ganzen Welt, die nur aus nasser Gischt bestand, brüderlich vereint.

Gerungen mit dem Tode habe ich nicht. Bin gleich hinübergeschlummert. Aber nicht in den Tod. Oder das Paradies oder sonstige Jenseits, in dem ich erwachte, sah recht irdisch aus.

Zunächst konstatierte ich, dass mein Erwachen dadurch befördert worden war, dass mir etwas Rauhes immer übers Gesicht leckte. Es war Rosamunde.

»Na, ich hab's ja immer gesagt, dass auch jede Hundeseele unsterblich ist.«

Dann richtete ich mich halb auf, rieb mir den etwas schmerzenden Kopf und schaute mich um. Ich lag zwischen Klippen, unter mir brandete das Meer, und über mir war Nadelwald. Und neben mir, nicht zu vergessen, Rosamunde und Schweden. Das heißt, schwedische Streichhölzer! Streichhölzer, wohin man auch blickte, der ganze Strand voll Streichhölzer, das ganze Meer voll Streichhölzer, die noch zu landen versuchten — — Millionen von Schweden — utan svafel ok phosphor — aber ein Geschäft war nicht mehr damit zu machen.

Ich, Rosamunde und die zahllosen Streichhölzchen — wir waren der letzte Rest der ›Kawassi‹. Denn sonst konnte ich auch keine Holzplanke erblicken.

Wo mochte ich mich befinden? Sicher an der Küste von Thaso. Denn wir waren gar nicht mehr so weit von dieser Insel entfernt gewesen, der Sturm musste uns direkt darauf zu getrieben haben.

Na, da wäre ich ja gleich am Ziele angelangt. Nur in etwas anderer Weise, als ich mir gedacht hatte. Die Hauptsache war, dass alle meine Knochen heil geblieben waren, wie ich mich jetzt überzeugte. Einige Hautabschürfungen, weiter nichts. Und Rosamunde hatte nicht einmal die. Aber Durst und Hunger hatte ich, mächtigen Hunger! Natürlich, die Katastrophe mochte um Mitternacht erfolgt sein, und jetzt stand die Sonne schon wieder ziemlich hoch am Himmel.

Ich kletterte die steilen Felsen empor, bis ich den Wald erreichte. Hier sah es aber gar nicht nach Getreide und Honig aus. Auf Thaso müsste es denn gerade sehr viele wilde Bienen geben. Aber wildes Getreide? Hier sah es sehr, sehr wild aus.

Eine Stunde lang kroch ich in dem abschüssigen Nadelwalde herum. Ich hatte manchmal weite Fernsichten, aber kein Haus, keine Hütte, kein Rauch, auch gar kein Baumstumpf, der eine Säge verraten hätte, war zu sehen.

Freilich, die Insel Thaso ist neun geografische Quadratmeilen groß, das ist schon ein Terrain!

Wieder verging eine Stunde. Meinen knurrenden Magen täuschte ich mit Beeren, die ich pflückte. Nicht einmal Kastanien entdeckte ich, die man doch sonst in diesen Gegenden überall findet, auch kein Johannisbrot, gar nichts. Nur einige lumpige Beeren und massenhaft Tannenzapfen.

Außerdem wurde jetzt mein Durst unerträglich.

Da schlug Rosamunde an, die immer auf eigene Faust umhergestrichen war, auf Eichhörnchen pirschend, aber dabei nicht kläffend, während sie jetzt wie eine echte Jungfer piepste.

Und sie kam sogar, mich zu holen, lud mich durch Sprünge ein, ihr zu folgen. Ich tat es, und bald lag vor mir eine reizende Idylle.

Neben einer Schlucht, in die sich ein klarer Bach ergoss, stand eine Reisighütte, an deren Wänden sich blühende Bohnen empor rankten, sich auch noch weiter von Baum zu Baum schlingend. In der Hütte kauerte am Boden ein in Schaffelle gehüllter Mann, der seinen Bauch betrachtete — das Idyllischste an der ganzen Idylle aber waren mir die zwei neben ihm stehenden Schüsseln, die eine mit zerklopftem Hartbrot, die andere mit türkischen Bohnen gefüllt, und zwar mit gekochten, was man ja gleich erkennen kann.

»He, guter Freund!«

Außer in allen mir geläufigen Sprachen konnte ich das auch auf griechisch und türkisch sagen. Aber der Mann betrachtete unentwegt seinen Bauch. Es war nämlich wirklich ganz auffällig, wie er das tat. Er lehnte sich nicht an, sondern hockte frei in der Mitte auf der nackten Erde, hatte seinen Kopf vorgeneigt und blickte direkt auf die Mitte seines nackten Leibes. Dabei schlief er nicht etwa, davon hatte ich mich schon überzeugt, er hatte die Augen geöffnet, sein Blick war ganz verzückt.

Nun, eben ein Anachoret, ein Eremit, der in stille Gottesbetrachtung versunken war! Ich befand mich ja in der Region der griechischkatholischen Kirche, welche dem Anachoretentum noch heute sehr günstig gesinnt ist. In einsamen Gegenden Griechenlands und des europäischen Orients kann man immer einmal auf einen frommen Einfiedler stoßen, der seinen Gottesdienst von stiller Beschaulichkeit bis zu den furchtbarsten Selbstpeinigungen treibt, und wenn er erst ›entdeckt‹ ist, dann wird seine Hütte oder Höhle bald zum Wallfahrtsort des gläubigen Volkes. Dass da auch viel mit geschäftlicher Spekulation gearbeitet wird, ist selbstverständlich.

Ich wandte mich zunächst dem Bache zu, schöpfte mit einer am Boden liegenden hölzernen Schale und löschte meinen Durst. Dann musste ich mich doch wieder dem Träumer widmen, ich wollte ihn nicht so ohne Weiteres seiner Speise berauben.

Der schwarze, üppig wuchernde Bart verhüllte noch gar kein so altes Gesicht, auch die nur spärlich von dem Schaffell bedeckte Gestalt war durch Entbehrungen noch nicht ausgemergelt.

»Erlaubst du, dass ich deine Mahlzeit mit dir teile?«

Keine Antwort! Ich rüttelte ihn an der Schulter. Da fiel der Kerl um, auch so im Liegen beharrlich seinen Nabel betrachtend. Ich richtete ihn wieder auf — da kippte er nach der anderen Seite um. Und ich konnte ihn auch nicht wieder zum Sitzen bringen, der Kerl hatte eben das Gleichgewicht verloren. Entweder er kippte nach einer Seite oder nach hinten über, wobei er immer die Beine gekreuzt behielt, als wären sie so gewachsen, und dabei beschaute er unentwegt mit verzücktem Blick seinen Nabel.

Unterdessen hatte Rosamunde schon an den Bohnen geschnobert, nieste verächtlich und machte sich dann über das zerkleinerte Hartbrot her, die Stückchen mit den Zähnchen aufknuspernd. Da musste ich mich beeilen. So schleifte ich den Mann etwas über den Boden, was ihn durchaus nicht verhinderte, verklärten Blickes seinen Nabel zu bewundern, lehnte ihn gegen die Reisigwand und zog mir das Bohnengericht zu Gemüte. Es war gesalzen, gepfeffert und mit Essig gesäuert, deshalb hatte Rosamunde es verschmäht.

Ich war noch im besten Essen begriffen, als ein Geräusch mich seitwärts blicken ließ. Der Anachoret war durch die Wand gebrochen, lag wieder einmal auf dem Rücken, die gekreuzten Beine in die Luft reckend, auch den Kopf etwas erhebend und so, selig lächelnd, seinen Nabel betrachtend.

Hätte ich nicht das lebenswarme Fleisch gefühlt, ihn nicht atmen sehen, so würde ich ihn für einen erstarrten Leichnam gehalten haben. Merkwürdig, was ein Mensch in seiner Frömmigkeit alles fertig bringt!

Ehe ich ihn wieder aufrichten konnte, schlug Rosamunde an, und ich sah durch den Wald zwei Männer kommen, drei, vier, immer mehr tauchten zwischen den Bäumen auf, lauter Mönche, alte und junge, in braunen Kutten, lange Stöcke in den Händen.

Also eine ganze Mönchsgesellschaft. Mich wunderte es nicht. Dann war hier eben ein Kloster in der Nähe, und die Brüder hatten sich aufgemacht, den noch strenger lebenden Waldeinsiedler zu besuchen. Sollte es auf der großen Insel Thaso nicht auch ein griechisches Kloster geben?

Die Mönche waren offenbar sehr erstaunt, mich hier zu sehen. Schnell war ich umringt, der ich noch immer die Holzschüssel in der einen Hand hielt und mit der anderen die sauren Bohnen heißhungrig zum Munde führte, ohne mich in dieser Beschäftigung stören zu lassen.

Die erst nur erstaunten Gesichter wurden immer drohender, was jedoch meinen Appetit nicht verminderte.

Ein weißbärtiger Mann redete mich in schroffem Tone in einer mir unbekannten Sprache an.

»Sprichst du Russisch?«, erklang es dann.

»Ja.«

»Was machst du hier?«

»Ich esse sauere Bohnen.«

»Woher kommst du?«

»Von dort unten.«

»Ja, wie kommst du denn aber hierher?«

»Ich habe Schiffbruch erlitten.«

»Schiffbruch? Wann?«

»Heute Nacht.«

»Wo?«

»Dort unten an der Küste. Und nun fuchtle mir nicht mit deinem Stocke so vor der Nase herum, Väterchen, sonst kann auch ich ausfallend werden.«

»Mensch, weißt du, mit wem du sprichst?«, schnob der Alte mich an, und die anderen erhoben schon ebenfalls ihre Knüppel.

»Mit einem rechten Grobian«, entgegnete ich kaltblütig, setzte nur meinen Fuß schon etwas in Bereitschaft.

»Mensch, weißt du denn, wo du dich hier befindest?«

»Ich kalkuliere, auf der Insel Thaso, wo es ja recht grobe Patrone in Mönchskutten zu geben scheint.«

»Auf der Insel Thaso? Auf dem heiligen Athos bist du!!«

Heiliger Gott! Die Hand mit den sauren Bohnen blieb in der Luft schweben.

Dann hatte der Sturm unsere Bark zehn Meilen westlich abgetrieben und dabei die Buchstaben verschoben. Denn Thaso und Athos — es sind doch genau dieselben Buchstaben.

Und ich hatte schon genug von dieser geheimnisvollen Mönchsrepublik gehört, die auf dem heiligen Athos besteht.

»Nun, ich bin Schiffbrüchiger, und ich weiß...«

Da fing Rosamunde an zu kläffen, hatte es auf die nackten Füße des Alten abgesehen.

»Ist das dein Hund?«

»Das ist mein Hund.«

Der Alte wollte das kleine Tier, das ihm ja nicht viel anhaben konnte, von sich abwehren — da erstarrte sein Blick — er bog sich weit vor, um mein Hündchen näher zu betrachten — es war, als ob er etwas Entsetzliches schaue...

»Das ist doch — nicht etwa — eine Hündin?!«

»Jawohl, das ist eine Hündin.«

Kaum hatte ich das gesagt, als der Spektakel losging.

»Eine Hündin, eine Hündin!!«, erklang es in allen Tonarten, und sämtliche Stöcke wurden gleichzeitig hochgeschwungen, um auf das Tierchen loszuschlagen.

Ich aber hatte Ähnliches nun schon erwartet, da ich einmal erfahren hatte, wo ich mich befand. Jetzt trat ich aus meiner Reserve heraus.

»O nein, das gibt es nicht!«, rief ich und klatschte dem ersten, der gerade losschlagen wollte, die ganzen sauren Bohnen ins Gesicht — die allgemeine Prügelei war fertig.

Jetzt wendeten sich alle die Knüppel gegen mich. Ich schlug und boxte um mich, aber da half mir alle meine Kunst nichts, das hier war etwas anderes als damals in dem engen Matrosenlogis. Meine Fäuste trafen hin und wieder zwar einen Widerstand, aber noch hageldichter prasselten die wuchtigen Stockhiebe auf mich nieder, ich fühlte noch einen Schlag über den Kopf, dass mir das Feuer aus den Augen spritzte, und an diesem gesegneten Tage verließ mich zum zweiten Male die Besinnung.

Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Finstern. Bei meiner ersten Bewegung klirrten Ketten, und ich stellte fest, dass ich an Händen und Füßen gefesselt war. Aber jede Hand und jeder Fuß trug für sich eine Kette, welche seitwärts fortlief, also war ich wahrscheinlich zwischen Wänden gefesselt.

Da hatte ich doch einige Bewegungsfreiheit. Doch ich bewegte mich nicht viel. Alle Glieder schmerzten fürchterlich, nicht zum Mindesten der Kopf, um den ich, wie ich mich durch Tasten überzeugen konnte, einen feuchten Verband trug, der nach Wein oder Branntwein roch. Solcher Verbände musste ich noch mehrere am Körper haben, und zwar hatte man mir meine Sachen ausgezogen, offenbar trug ich eine Mönchskutte.

Sonst glaubte ich nicht, dass mir etwas kaputtgeschlagen sei. Ich konnte jedes einzelne Glied bewegen, Mund und Augen öffnen, auch die Nase schien verschont geblieben zu sein. Meine Unterlage war ziemlich weich.

Nette Mönche das!

Also auf dem Berge Athos befand ich mich!

Als ich zum ersten Male das Vorgebirge Athos erblickt hatte, gekrönt von der riesigen Athoskuppel mit der Basilia, der höchstgelegenen und heiligsten Kirche der morgenländischen Christenheit, hatte ich, ein Seekadett noch, über dieses Rom der griechischkatholischen Kirche ausführliche Belehrung erhalten, und ich hatte ja jetzt Zeit, mich in historischen Reminiszenzen zu ergehen.

Über die Spaltung der katholischen Kirche in die römische und in die griechische will ich hier nichts weiter sagen.

Um das Jahr 880 empfand ein konstantinopolitanischer Mönch namens Johannes Kolobus das Bedürfnis, das Kloster mit einer noch größeren Einsamkeit in Gottes freier Natur zu vertauschen. Das wilde Vorgebirge des Athos schien ihm hierzu am geeignetsten. Es ist eine sehr gebirgige Landzunge, zwanzig Stunden lang und fünf Stunden breit, die östlichste der drei Landzungen, welche sich von Mazedonien aus in das Ägäische Meer hineinrecken, durchsaus bewaldet.

Aber Kolobus war nicht der erste Anachoret, der sich hier niederließ. Er fand schon eine ganze Menge von Eremiten vor, die in frommer Beschaulichkeit lebten. Ihm gebührt nur das Verdienst, alle diese Einsiedler zu einer Gemeinschaft vereinigt zu haben, er baute das erste Kloster, das von Hieresso.

Zuerst hatten die neuen Klosterbewohner, die wohl wie gewöhnlich unverschämt genug auftraten und die besten Weidegründe und ergiebigsten Weinberge für sich beanspruchten, von den Urbewohnern des Vorgebirges viel zu leiden, andere Bischöfe wollten ihnen den Besitz streitig machen, bis der damalige Kaiser von Byzanz und Papst der ganzen griechischkatholischen Kirche, Basilius der Mazedonier, sich der Verfolgten annahm, zu ihren Gunsten Recht sprach.

Durch eine sogenannte goldene Bulle verordnete dieser Basilius, dass die Mönchsgemeinde des Berges Athos fernerhin unter ihrem eigenen, selbsterwählten Patriarchen stehen solle, und bis in alle Zukunft dürfe kein weltlicher oder geistlicher Mensch, kein Hirt und keine Herde die gottgeweihte Stätte und die geistlichen Übungen der frommen Väter stören. Und dieses Gebot gilt heute noch. Diese Mönchsrepublik steht in der ganzen Welt einzig da.

Zuerst hörte man von ihr sehr wenig, fünf Jahrhunderte lang. Wer sich dieser Mönchsgemeinschaft anschloss, kam nicht wieder heraus, war auf immer für die übrige Welt verschwunden. Bis sich um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ein Mönch namens Barlaam entschloss, dem Berge Athos einen wissenschaftlichen Besuch abzustatten.

Der Zurückgekehrte konnte die schauerlichsten und geheimnisvollsten Geschichten erzählen. Schon damals waren bereits einundzwanzig Klöster vorhanden gewesen, die sich bisher auch noch nicht vermehrt haben. Die Hauptsache aber, wovon Barlaam berichtete, war: Die frommen Bewohner des Berges Athos trieben eine besondere Art von Askese. Durch stundenlanges Betrachten ihres Nabels setzten sie sich direkt mit Gott in Verbindung, der sich in ihrem Bauche als wunderbares Licht offenbarte, und in diesem Lichte wieder schauten sie alle Geheimnisse des Himmels und der Erden.

Auch Barlaam hatte beim Anblick seines Nabels dieses Licht geschaut und demnach in seinem Bauche alle Geheimnisse des Himmels und der Erde. Aber anderswo glückte dieses Experiment nicht, es musste unbedingt auf dem Berge Athos geschehen, und was für Geheimnisse des Himmels und der Erden er da gesehen hatte, das hatte er wohl vergessen.

Wolle der geneigte Leser verzeihen! Ich berichte, wie es die Historie erzählt. Es handelt sich um das vierzehnte Jahrhundert.

Der Aufruhr, den der Bericht des Mönches in der ganzen griechischkatholischen Welt vom einen bis zum anderen Ende hervorrief, war unbeschreiblich. So etwas können wir heutzutage wirklich nicht mehr begreifen.

In Konstantinopel kamen alle Patriarchen und Bischöfe zu einer Synode zusammen, sie pilgerten nach dem Berge Athos, auch sie setzten sich hin und betrachteten ihren Nabel — und richtig, auch sie schauten das wundersame Licht und alle Geheimnisse des Himmels und der Erden.

Es fand eine zweite Synode statt, auf der alles als Tatsache anerkannt und herausgeklügelt wurde, dass dieses Licht nichts anderes sein könne als das unerschaffene Licht des Berges Tabor, welches sich jetzt auf dem Berge Athos ›ektasiert‹ habe. Was das heißen soll, weiß ich nicht.(*) Die gelehrte Synode wusste es wahrscheinlich selber nicht. Jedenfalls handelt es sich dabei um eine missverstandene Bibelstelle.

(*) Das Wort bedeutet so viel wie sich ausbreiten, gewaltig ausdehnen, namentlich bei Hohlräumen, dass also die Leiber der Verzückten sich weit genug ausdehnen, um scheinbar das ganze Weltall in sich aufnehmen zu können. empfangen, und da muss etwas über die Einkünfte dieser Mönchsgemeinden gesagt werden.

Kurz und gut, auf dem Berge Athos wohnt seitdem das ektasierte Licht, einfach das heilige Licht, und wohnt noch heute da. Noch heute ist Athos für die ganze griechischkatholische Welt — und da kommt ganz Russland in Betracht! — der Sitz aller Gelehrsamkeit und Weisheit, obgleich es dort außer der Bibel kein einziges Buch gibt. Dort kommt alle Weisheit und Erkenntnis direkt aus dem Bauche der Mönche heraus.

Es sind also einundzwanzig Klöster, über die ganze Halbinsel verstreut. Was ich noch nicht kannte, habe ich noch kennen gelernt; ich möchte bei der Beschreibung Fremdwörter vermeiden. Der Abt hat unumschränkte Gewalt. Die Mönche wohnen in isolierten Zellen, in denen auch jeder selbst sein Essen kocht. Nur Gebet und Arbeit sind gemeinsam, und zwar wird auf dem Berge Athos äußerst fleißig gearbeitet. Was man braucht, wird selbst hergestellt; sehr viel Getreide, Wein, Rosinen und andere Erzeugnisse des Bodens werden auch ausgeführt.

Wer mit der strengen Klosterregel nicht zufrieden ist. der wird Anachoret. Aber das ist nicht so schlimm, wie es klingt. Er baut sich oder bekommt an einem idyllischen Plätzchen ein ganz hübsches Häuschen hingebaut, bei dem das Eremitenglöckchen niemals fehlt, legt einen Gemüsegarten und einen Weinberg an, darf Oliven, Walnüsse, Mandeln, Kastanien und Kirschen ziehen, ihren Ertrag genießen, hat seine eigene Traubenpresse zur Weinkelterei. Inwiefern also solch ein Anachoret es strenger hat als ein Klosterbewohner, ist nicht recht einzusehen. Es ist höchstens die Einsamkeit. Hinwiederum siedeln sich mehrere solcher Anachoreten beieinander an, bilden dann eine Art Genossenschaft.

Wirklich streng haben es die Mönche des dritten Grades, die seltsamerweise Troglodyten heißen, Höhlenbewohner, obgleich sie gar nicht in Höhlen hausen, sondern in meist nur aus Reisig gebauten Hütten, in denen sie allen Witterungseinflüssen preisgegeben sind. Sie dürfen nur Bohnen ziehen, außerdem erhalten sie wie die Anachoreten vom Kloster noch Hartbrot geliefert. In ihrer nicht Gott gewidmeten Freizeit fertigen sie hauptsächlich Rosenkränze und Amulette, mit denen ein schwunghafter Handel getrieben wird.

Denn an gewissen Tagen oder Wochen des Jahres pilgern den Isthmus ungezählte Tausende von Wallfahrern entlang, um auf der Athoskuppe in der Basilia, der Hauptkirche, in welcher der Patriarch residiert, den Segen zu

Einmal wird schon an der Ausfuhr von Getreide usw. genug verdient. Dann kommen die Almosen der Wallfahrer hinzu, welche tüchtig bluten müssen, und schließlich ist der heilige Berg die Zuflucht aller Großen und Reichen der ganzen griechischkatholischen Welt, also vor allen Dingen Russlands, welche des Weltlebens überdrüssig sind, ohne schon körperlich daraus scheiden zu wollen, und diese bringen dann all ihre Schätze mit, oder doch einen Teil, und legen sie zu Füßen des heiligen Basilius nieder.

Ferner kommen die zahllosen Vermächtnisse hinzu, welche aus aller Welt einlaufen, denn die Sündenvergebung des heiligen Basilius oder seines Stellvertreters ist die kräftigste, sein Segen öffnet direkt die Pforten des Himmels.

Das aber geht schon seit mehr als tausend Jahren so, und da kann man sich vorstellen, was für Schätze hier angehäuft sind! Oder man kann es sich vielmehr gar nicht vorstellen!

Früher war jedes Kloster völlig selbstständig, arbeitete für eigene Rechnung, jedes hatte seine eigenen Schätze. Da soll viel Mord und Totschlag vorgekommen sein, die Insassen der einzelnen Klöster befehdeten sich wie die Raubritter. Bis Kaiser Basilius auf der Athoskuppe die nach ihm benannte Kirche erbaute, das heißt, eine ganze Klosterstadt, in welcher der Patriarch über alle anderen Äbte herrscht, und hierher müssen auch alle Gelder und Schätze und was sonst noch einkommt, abgeliefert werden, hier haben sich alle Reichtümer zusammengehäuft.

Dreimal sind die Klöster geplündert worden, zweimal durch Sarazenen und einmal durch Türken. Man hat nichts gefunden. Vergebens hat man einen der Mönche nach dem anderen langsam zu Tode gemartert.

Und so ist es noch heute. Man sieht Geld und Kleinodien aller Art in die Klöster hineingehen, sie werden nach der Basilia gebracht, aber kein Uneingeweihter weiß, wo sie versteckt werden.

Es ist auch noch ein anderer Grund vorhanden, weshalb seit jener Zeit noch keine Macht wieder gewagt hat, den heiligen Berg anzugreifen, um sich etwa der dort aufgespeicherten Schätze zu bemächtigen. Das Vorgebirge gehört zur Türkei, die Klosterrepublik zahlt auch an die türkische Regierung einen Tribut — einen lächerlich geringen, gegenwärtig jährlich 600 Mark. Es ist eben nur eine Form. Aber nie würde die immer geldbedürftige Türkei wagen, diese Klostergemeinden zu plündern. Das würde einen heiligen Krieg der ganzen griechischkatholischen Welt entflammen. Denn es ist eben das größte Heiligtum auch für die Russen. Wohl ist der Zar zugleich das kirchliche Oberhaupt für Russland, aber an religiöser Macht steht er doch weit hinter dem Patriarchen von Athos zurück. Der Zar kann ja auch nicht einmal Sünden vergeben. Das kann nur der Priester, und der höchste ist der Patriarch von Athos.

Dieses ist das Mekka der morgenländischen Christenheit, das drückt wohl alles am deutlichsten aus. Auch der Sultan der Türkei ist mohammedanischer Papst, aber an religiösem Einfluss kann er sich doch nicht etwa mit dem Scherif von Mekka vergleichen, der ihn auch erst zum Sultan salbt, d. h., ihm das heilige Schwert umgürtet. —

Das war es, was ich von dieser Mönchsrepublik schon wusste.

Für meinen Fall sei noch erwähnt, was mir aber auch schon bekannt war, dass Schiffbrüchige — und an diesem steilen Vorgebirge scheitern ja genug Schiffe — von den Mönchen gastfreundlich aufgenommen, aber bei der ersten Gelegenheit über die Grenze gebracht werden.

Zweitens wird auf dem heiligen Berge kein weibliches Wesen geduldet, auch nicht unter den Haustieren. Man hat für die Feldarbeit und zum Transport nur Ochsen oder Stiere und männliche Maultiere, sonst keine Kuh, nicht einmal ein Huhn.

Daher also die furchtbare Entrüstung, als man das wahre Geschlecht meiner Rosamunde erkannte.

Eine Tür knarrte, ein Lichtstrahl huschte durch die Finsternis, und ich sah einen... Hallo! War das nicht ein junges Weib, eine Nonne?!

Allein alsbald sagte ich mir, dass ich mich da sehr leicht täuschen könnte, dass ich mich geradezu täuschen müsse.

Ich hatte gerade unter den griechischkatholischen Mönchen schon sehr viele solche Gestalten gesehen, die man leicht für ein Weib halten kannn.

Es sind brünette, bildschöne Gesichter, umrahmt von langen, schwarzen Locken, dazu herrliche Gestalten, mit hochgewölbter Brust, und die lange Kutte übt nun noch vollends die Täuschung aus, dass man es mit einem Weibe zu tun habe. Einmal hätte ich doch gleich meinen Kopf verwettet, dass ein griechischer Mönch ein Weib sei, es wurde unter uns Offizieren wirklich eine Wette daraus, wenn es auch nicht um den Kopf ging, und ich hätte ihn verloren — wir übermütigen jungen Leute zwangen das Mönchlein, uns augenscheinlich zu beweisen, dass es ein ganz tadelloser Mann war.

Solch eine Gestalt hatte ich jetzt wiederum vor mir. Eine wunderbare Erscheinung, gewachsen wie eine Tanne, das bartlose Gesicht wahrhaft bezaubernd schön, die schwarzen Locken wie Seide glänzend, und mit dieser hochgewölbten Brust hätte jede Jungfrau prunken können.

Aber ein Weib, eine Nonne hier in diesem heiligen Gebiete? Nein, ganz ausgeschlossen!

Es konnte kein gewöhnlicher Mönch sein. Seine braune Kutte war vom feinsten Tuche, und dann vor allen Dingen trug er einen Schmuck, dessen Wert sich gar nicht abschätzen ließ. Auf seiner Brust hing ein Kreuz von Spannenlänge, aus einem einzigen Stück roter Koralle bestehend, und ich wusste, wie selten und daher überaus kostbar ein so geformtes Stück Koralle ist, und dieses Kreuz hing an einer langen, sich um den Nacken schlingenden Schnur, die ganz aus haselnussgroßen Perlen bestand, und wiederum vermochte ich zu unterscheiden, dass es echte Perlen waren.

Nie wieder habe ich solche Perlen gesehen und werde sie wohl auch niemals wieder zu sehen bekommen. Was war gegen diese Schnur das ganze berühmte Perlengeschmeide der Königin von Italien! Eine einzige dieser Perlen repräsentierte den Wert eines ganzen Fürstentums!

Ferner schlang sich um Hals und Brust des Mönchs noch eine zweite Kette, aus lauter dicken Goldplatten bestehend, und jede einzelne diente wunderbaren Diamanten und anderen Edelsteinen der seltensten Art als Fassung, darunter Smaragde von der Größe eines Kirschkerns, ihr Wert ebenfalls einfach unschätzbar. Diese Kette verschwand auf der Brust unter der Kutte des Trägers.

Der so mit Schmuck überladene Mönch — obwohl es heilige Reliquien sein mochten — setzte die einfache Öllampe in eine Nische, rückte sie so, dass ihr spärlicher Schein mir voll ins Gesicht fiel, trat näher.

»Wie befindest du dich?«

Er hatte es auf italienisch gesagt. Beinahe hätte ich geschrieben: s i e — so, wie ich damals dachte.

Es war eine sonore Stimme — und dennoch, wie schmelzend das geklungen hatte — es war die Stimme eines Weibes!!

Dabei hatte es auch ängstlich geklungen, obgleich sie ein finsteres Gesicht zu machen suchte.

Doch nein, es war ein Mann, ich wollte mich nicht der Täuschung hingeben.

Nun, ich war gewappnet, ein Verhör zu bestehen. Oder ich selbst machte gleich den Frager.

»Wo ist Rosamunde?«

»Rosamunde?«

»Mein Hund.«

»Es war eine Hündin.«

»Nun gut, eine Hündin — wo ist sie?«

»Die Anachoreten haben sie erschlagen.«

Ich nahm diese Trauerbotschaft ziemlich gleichmütig auf. Der Tod ist das Los aller lebenden Wesen. Hätte ich ihn in ärgerlicher Aufwallung verschuldet, damals unter den Rädern des Lastwagens, so wäre das allerdings etwas ganz Anderes gewesen.

»Wie befindest du dich?«, wiederholte der Mönch, und wiederum klang es so unsagbar ängstlich.

»Auch mich hat man halbtot geschlagen.«

»Du hast es selbst verschuldet. Du schlugst die frommen Väter zuerst.«

»Weil sie meinen Hund schlugen.«

»Es war eine Hündin, und weißt du nicht, wo du dich hier befindest?«

»Auf dem Berge Athos.«

»Ist dir denn nicht bekannt, dass jedes weibliche Tier den heiligen Berg entheiligt?«

»Gibt es hier nicht auch weibliche Fliegen und Mücken?«

Aus dieser Frage erkennt man, dass ich den Mut und sogar den Humor noch nicht verloren hatte.

»Spotte nicht!«, erklang es drohend. »Fremdling, du hast zwei der frommen Väter getötet!«

Auch das ließ mich kalt.

»Es geschah in der Notwehr.«

»Weißt du, was dein Los ist?«

»Wahrscheinlich der Tod.«

»Entweder ich muss dich nach Konstantinopel schicken, und du wirst dort gerichtet und unfehlbar gehangen. Oder du kannst auch hier abgeurteilt werden. Aber der Tod ist gleichfalls dein Los.«

»So oder so — es ist mir gleichgültig.«

Der Mönch betrachtete mich mit offenbarem Staunen, wenn nicht mit Bewunderung. Aber bei mir war wahrhaftig von einer Effekthascherei gar keine Rede. Ohne je Gelegenheit gehabt zu haben, dem Tode ernstlich ins Auge zu schauen, hatte ich ihn doch noch nie gefürchtet. Ich bin von jeher Fatalist gewesen, habe immer geglaubt, dass kein Mensch seinem Schicksale entgehen kann.

»Dein Leben ist dir so wertlos?«

»Ich wüsste nicht, was mir es besonders begehrenswert erscheinen ließe.«

»Du bist noch so jung!«

»Fünfundzwanzig Jahre«, antwortete ich, fünf Jahre hinzulügend, was ich nach meinem falschen Pass ja musste, den man mir doch abgenommen hatte.

»Wo bist du geboren?«

»Das habt ihr sicher schon in meinem Seefahrtsbuche gelesen.«

Der Mönch richtete sich plötzlich hoch empor.

»Weißt du, Fremdling, wer vor dir steht?! Mit wem du sprichst?!«

»Mit einem Menschen.«

»Ich bin der Patriarch des Athos!«

»Das habe ich mir schon gedacht, im Übrigen aber kenne ich nicht einmal den Namen dieses Papstes der morgenländischen Christenheit.«

Lange blickte der junge Pfaffe mich an. Die erst so drohenden Züge des klassisch schönen Antlitzes wurden wieder ruhig.

»Du bist immer nur Matrose gewesen?«

»Nichts weiter.«

»Was waren deine Eltern?«

»Arme Fischerleute«, entgegnete ich aufs Geratewohl.

»Du sprichst nicht wie ein gewöhnlicher Matrose.«

»In meinem Seefahrtsbuche steht ja, wie weit ich in der Welt herumgekommen bin. Habe auch sonst etwas gelernt.«

»Wo?«

»Eben in der Welt. Habe immer meine Augen offen gehalten.«

»Du bist in besserer Gesellschaft verkehrt?«

»Auf Passagierdampfern.«

»Könntest du als Offizier fahren?«

»Dazu müsste ich erst mein Steuermannsexamen machen.«

»Könntest du das?«

»Sofort. Ich habe mir in meinen Freistunden alles angeeignet, was man dazu braucht. Gleich das Kapitänsexamen.«

Ich hatte mir nämlich überhaupt schon vorgenommen, bei der ersten Gelegenheit wirklich das Steuermanns- und Kapitänsexamen zu machen, mich irgendwo zur Prüfung zu melden. Denn immer als Matrose zu fahren, dazu hatte ich durchaus keine Lust. Eigentlich überhaupt nicht zum ständigen Seeleben. Kam ich aber einmal in die Lage, mir die Überfahrt zur See abzuverdienen, so wollte ich es doch lieber als Offizier denn als gewöhnlicher Arbeiter, und bestehen würde ich das Examen, das wusste ich. Die Hauptsache war, dass Napoleon Bonaparte Novacasa genügend Monate Seefahrzeit als Matrose hatte, schon mehr als sechzig, und einundzwanzig Monate als Matrose sind nach internationalen Vorschriften nur nötig, um zum Steuermannsexamen zugelassen zu werden. Das Kapitänsexamen ist dann nur noch eine Formalität. Freilich muss man da erst wieder einige Jahre als Steuermann, als erster, gefahren sein, ehe man die Stelle eines Kapitäns bekommt.

»Nun höre, Novacasa. ich werde dich absolvieren.«

»Das heißt mit anderen Worten: ich soll dem Leben erhalten bleiben?«

»So ist es.«

»Das höre ich schließlich ganz gern.«

»Natürlich unter gewissen Bedingungen.«

»Das habe ich mir gedacht.«

»Du bist römischkatholisch.«

»Dem Namen nach.«

»Wie meinst du?«

»Lassen wir das!«

»Ich weiß, was du meinst — du bist ein Ungläubiger.«

»Lassen wir das!«, wiederholte ich. »Ich ehre jede Religion, auch wenn ich selbst nicht daran glaube.«

»Ja, ich kenne euch, die ihr euch Freigeister nennt, und... es ist euere Sache. So wird es dir nicht schwer fallen, zu unserem Glauben überzutreten.«

Aha, ich hatte es mir ja gleich gedacht! Danach hatte ich ja gleich meine Antworten eingerichtet. An Mutterwitz hat es mir nie gefehlt.

»Ich soll die griechischkatholische Religion annehmen?«

»Ja. Es ist ja ganz derselbe Glaube, wie der deine, der einzige Unterschied ist nur der, dass wir Griechischen...«

»Ich weiß, ich weiß, ich kenne alles. Aber gib dir keine Mühe. Ich ehre den Glauben meiner Väter, ich ehre jeden anderen Glauben — doch selbst glauben werde ich nicht daran, und deshalb nehme ich auch keinen anderen an.«

»So sprichst du jetzt.«

»So werde ich immer sprechen.«

»Auch auf der Folterbank?«

»Probiere es!«

Ich sprach mit Überzeugung.

»Wenn du«, fuhr der ganz gediegene Pfaffe fort, »in der Türkei nun einmal in große Gefahr kämst, oder ich will einen Kriegsfall annehmen, du solltest auf Kundschaft ausgehen — — würdest du zögern, dich für einen Mohammedaner auszugeben, falls du alle Zeremonien kenntest?«

»Durchaus nicht.«

»Du würdest bei Allah und dem Propheten schwören?!«

»Ohne Zögern. Das ist doch etwas ganz Anderes. Aber wenn es darauf ankommt, wenn ich ergriffen und als Christ erkannt würde und ich sollte dann meinen Glauben abschwören und Allah und den Propheten Mohammed anerkennen — dann würde ich lieber den Feuertod erleiden als das tun.«

»Gut, ich verstehe dich, wir werden uns schnell einigen. Es ist bloß nötig, dass du dem Anschein nach, wenn es die Gelegenheit erfordert, dich für einen der Unsrigen ausgibst.«

»Damit wäre ich einverstanden. Nur das eine sage ich gleich: Ein Mönch werde ich nicht, weder Klosterbewohner noch Anachoret.«

»Weshalb nicht?«

»Das hielte ich keine acht Tage aus, auch nicht in der romantischsten Waldhütte — und nun gar so den ganzen Tag die Mitte meines Bauches zu betrachten — ich danke!«

Der junge Patriarch, der sich mir als Freidenker legitimiert hatte — und das ist gewöhnlich so — lächelte.

»Es wäre auch schade um dich. Und doch, die Kutte musst du tragen.«

»Ich verzichte. Dann ist mir ein Sarg schon lieber.«

»Könnte die Mönchskutte nicht vielleicht einmal gerade recht viel Freiheit gewähren?«

»Doch, das haben wir schon bei unseren Römischen. Aber ich als Beichtvater — hm!«

»Ich habe etwas ganz anderes mit dir vor. Du weißt wohl, dass wir einen starken Handel treiben. Aber nur über Land. Das heißt, da liegt dieser Handel in unseren eigenen Händen. Der zur See dagegen wird nur von griechischen, türkischen und sonstigen fremden Schiffen betrieben, welche regelmäßig kommen, um unser Getreide, unseren Wein und Honig und was wir sonst produzieren, abzuholen. Dabei erleiden wir einen großen Verlust, diese fremden Schiffseigentümer dürfen eben so hohe Preise fordern, wie sie wollen, wir können nicht abhandeln. Ist dir das bekannt?«

»Weshalb hat die so reiche Klostergemeinde nicht ihre eigenen Schiffe?«

»Weil... noch niemand daran gedacht hat. Warum hat China keine eigene Kauffahrtei, überlässt den ganzen Seehandel Fremden? Und es geht hier so konservativ zu wie in China. Ich aber will das ändern, eine neue Ära eröffnen. Willst du nun ein Schiff, das wir dir zur Verfügung stellen, mit Mönchen bemannen und diese zu Matrosen ausbilden?«

Ich hielt ja für selbstverständlich, dass diese Matrosen richtige Arbeitskostüme tragen würden; für den Augenblick aber sah ich lauter Mönche mit ihren Kutten in der Takelage herumklettern, und ich musste lachen.

»Gewiss, dazu bin ich bereit«, sagte ich dann, und so etwas war auch ganz nach meinem Geschmack.

»So hast du dein Leben gerettet, und hiermit absolviere ich dich...«

Der junge Patriarch hatte angesetzt, gegen mich ein Kreuz zu schlagen, hielt mitten in der Bewegung inne.

»Erst will ich noch einmal deine Verbände erneuern. Gebrochen hast du nichts, auch keine Wunde war zu sehen.«

Er trat dicht heran, öffnete meine Kutte, unter der ich nicht einmal ein Hemd trug, und begann, die verschiedenen Verbände zu lösen, meinen ganzen Körper mit einem in Wein getauchten Schwamm zu waschen. Alles Nötige war neben meinem Lager zu finden.

Der junge Mönch stand zwischen mir und der Lampe, ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, aber ich fühlte förmlich, wie es glühte, und ich fühlte ja wirklich, wie heiß seine Hände waren, die sich mit meinem Körper beschäftigten, und wie sie zitterten. Kaum, dass sie frische Verbände anlegen, die Knoten schürzen konnten.

»Ich absolviere dich«, begann er dann wieder, das Zeichen des Kreuzes schlagend, worauf eine lange Formel in griechischer Sprache folgte, sodass ich sie nicht verstand, bis er mit den wieder italienisch gesprochenen Worten schloss.

»... und empfange von mir den heiligen Kuss der Versöhnung.«

Mit diesen Worten hatte er sich über mich gebeugt, immer näher kam mir sein heißer Atem, bis seine glühenden Lippen auf den meinen ruhten.

Es war ein Kuss, unter dem ich beinahe erstickt wäre. Ich musste mich wirklich wehren; wie eine halbe Betäubung überkam es mich, und als ich mich davon erholte, hatte er schon wieder die Zelle verlassen, die Lampe mit sich nehmend.

Es war ein Weib, ganz gewiss, es war ein Weib! Denn so kann nur ein Weib küssen, und außerdem... ich glaubte es ganz deutlich gefühlt zu haben, als ich abwehrend meine beiden Hände gegen seine Brust gestemmt hatte.

Was sollte ich davon denken? Der Patriarch, das Oberhaupt dieser weiberfeindlichen Mönchsrepublik, die nicht einmal ein weibliches Haustier duldete, selbst ein Weib!

Doch es ist alles schon dagewesen, sagte Ben Akiba, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Haben wir Römischen nicht dasselbe schon einmal gehabt?

Papst Johann VIII., im 9. Jahrhundert. Richtiger Päpstin Johanna. Sie war die Tochter eines von Karl dem Großen aus England berufenen Missionars, wurde zu Mainz (nach anderen zu Ingelheim) geboren, galt bald als ein Wunder der Gelehrsamkeit und Schönheit. Sie begann ein Verhältnis mit einem Mönch aus dem Kloster Fulda, entfloh mit diesem in männlicher Kleidung nach England, bereiste dann Frankreich, Italien und Griechenland, als männlicher Student überall die ersten Lehrer der Wissenschaft hörend, bis ihr Geliebter in Athen starb. Darauf ging sie nach Rom, legte unter dem Namen Johann Angelicus eine theologische Schule an, deren Ruf sich über die ganze damals bekannte Erde verbreitete. Nach dem Tode Leos IV. wurde sie einstimmig vom Klerus und vom Volke auf den päpstlichen Stuhl gesetzt und nannte sich Johann VIII. Zweiundeinhalb Jahre übte sie zur allgemeinen Zufriedenheit die päpstliche Herrschaft aus, bis sie während eines Umzuges durch die Stadt zwischen dem Amphitheater und der Clemenskirche niederkam, vor Scham auf der Stelle samt ihrem Kinde den Geist aufgebend. Man errichtete ihr dort eine Kapelle, die aber schon der nächste Papst wieder entfernen ließ, und noch heute wird dieser Platz von allen Prozessionen gemieden, umgangen. Um für die Zukunft einem derartigen Skandal vorzubeugen, musste sich bis zu Leo X. jeder Papst vor seiner Ordination einer besonderen Prüfung unterziehen, und der Erfolg ward durch den dreimaligen Ruf ›Habet! (er hat)‹ bekannt gegeben, woraus Klerus und anwesendes Volk mit einem ›Deo gratias! (Gott sei Dank)‹ antworteten. —

Ehe ich darüber nachzugrübeln brauchte, ob ich denn gefesselt hier im Finstern liegen bleiben sollte, erhielt ich schon wieder Besuch, diesmal von zwei bejahrten Mönchen.

»Du bist frei, Rajah!«

Rajah, nicht zu verwechseln mit dem indischen Radscha, heißt in der Türkei der Fremde, der durch einen besonderen Pass unter dem Schutze der türkischen Regierung steht, nicht unter dem des Gesandten oder Konsuls seines Landes.

Meine Fesseln wurden aufgeschlossen.

»Sind deine Verbände erneuert worden?«

»Ja, ein anderer Mönch, der vorhin hier war, hat es getan.«

Also ich war sehr vorsichtig, wollte nicht gleich sagen, dass es der Patriarch selbst gewesen war, ich hätte ihn kompromittieren können, obgleich er mich nicht gewarnt hatte.

»Ein Mönch? Trug er nicht ein großes, rotes Kreuz?«

»Das wohl.«

»Das war der Patriarch Johannes in eigener Person!«

Johannes hieß dieser Patriarch? Nun war es gut!

»Ja, unser Patriarch!«, fing der Alte wieder an und begann ihn zu preisen, was für ein guter, edler Mann das sei, auch den Geringsten betrachte er als seinen Bruder, und trotz seiner Jugend so grundgelehrt usw. — ein vom Himmel herabgestiegener Engel — als ich aber wissen wollte, wer dieser Patriarch sonst sei, woher er stamme, wurde der Alte einsilbig.

»Ich habe keine Befugnis, dir hierüber Auskunft zu geben, Rajah. Kannst du gehen?«

Alle Glieder schmerzten mich sehr, sonst aber war ich ganz bewegungsfähig.

Es ging durch lange, finstere Gänge und dann sehr viele Treppen hinauf, bis ich mich in einem oberirdisch angelegten Gebäude befand, in dem es recht ärmlich aussah. Weitere Gänge und Hallen, aber alles ganz nackt.

»Wo befinde ich mich hier?«

»Im Kloster der Basilia.«

Also hoch oben auf der Athoskuppe. Ich war während meiner Bewusstlosigkeit sehr weit getragen worden.

Es wurde mir ein geräumiges Zimmer mit fünf Meter hoher Decke angewiesen, ganz einfach eingerichtet. aber doch nichts an Bequemlichkeit vermissen lassend. Hier sollte ich mich zunächst einige Tage erholen. In dem mächtigen Kleiderspind fand ich Unterwäsche und alles, freilich musste ich mich in einen Mönch verwandeln.

Zunächst wurde mir eine sehr reichliche Mahlzeit gebracht, bei der Fleischspeisen sogar die Hauptrolle spielten, und dazu ein Wein, wie ich ihn nie wieder getrunken habe.

Nachdem ich gesättigt war, inspizierte ich erst einmal das vergitterte Fenster, wozu ich auf einen Stuhl steigen musste. Ein herrlicher Ausblick! Das blaue Meer, belebt von Dampfern und Seglern, und dichter unter mir eine üppige Vegetation von Platanen, Buchen, Zypressen, Kastanien und Lorbeerbäumen, zum Park geordnet, dazwischen wohlgepflegte Blumenbeete.

»Du bist hier kein Gefangener, Rajah Novacasa«, sagte hinter mir eine Stimme, als ich noch auf dem Stuhle stand und einmal an den starken Eisenstäben rüttelte, dabei erwägend, dass die mir nicht lange widerstehen sollten.

Es war ein älterer Mönch, der sich mir als Mandrit Hieronymos vorstellte. Mandrit ist gleichbedeutend mit Pater. Ich aber hätte ihn lieber Mandrill genannt, denn er sah aus wie ein böser Affe. Doch in Wirklichkeit war er ein herzensguter Mensch, wenn auch in allen diplomatischen Künsten geschult.

Er sei mein Berater, stände mir immer zur Verfügung, ich brauche nur dort den Klopfer an der Wand erschallen zu lassen.

Drei Tage verweilte ich noch in diesem Zimmer, konnte zwar frei aus- und eingehen, machte aber davon wenig Gebrauch. Meist lag ich im Bett, Pater Hieronymos leistete mir oft Gesellschaft. Von ihm erfuhr ich auch erst, was ich noch nicht gewusst hatte, nämlich dass diese Klosterrepublik noch eine andere Einnahmequelle hat, in Gestalt von Bettelmönchen, welche durch die ganze morgenländischchristliche Welt pilgern, Almosen einsammelnd, diese von Zeit zu Zeit ganz modern durch die Post an das Hauptkloster schickend.

»Wird dabei nicht auch etwas Politik getrieben?«

Wenn ich solche Fragen stellt zeigte der Alte seine ganze diplomatische Schlauheit. Wohl antwortete er mir scheinbar ganz sachgemäß, aber doch so, dass gar nichts daraus zu entnehmen war.

Übrigens habe ich nie etwas davon gehört, dass sich diese Mönchsrepublik in politische Dinge gemischt hat, daher eben ihr Geduldetsein, ohne feindliche Angriffe. Möglich aber ist es dennoch, sie lassen sich dabei nur nicht erwischen.

Unter diesen Bettelmönchen, erfuhr ich nun weiter, seien ja Seeleute genug, aber gerade die edelstgeborenen Mönche strebten nach der Ehre, die ersten zu sein, welche das erste eigene Schiff bemannten, den anderen dadurch ein Vorbild gebend, und alle diese 6000 Mönche, welche den Athos bevölkerten, wirklich in den Klöstern wohnten oder als Anachoreten und Asketen hausten, seien keine gewöhnlichen Menschen, entstammten vielmehr den vornehmsten oder doch reichsten Familien. Es ist eben gar nicht so einfach, in die Klostergemeinschaft zu kommen. Bettelmönch kann wohl jeder werden, aber der muss draußen herumstromern. In den Klöstern dürfen nicht mehr als 6000 registrierte Mönche sein, das ist strengste Vorschrift, und da sucht man sich eben feine Leute aus, die vor allen Dingen Geld mit hereinbringen. Die Mönchsrepublik hat auch anderwärts große Besitzungen, die unter eigener Verwaltung stehen. Unter diesen eigentlichen Mönchen sei kein einziger Seemann, wobei ja auch nur ehemalige Seeoffiziere in Betracht kommen könnten. Aber ich würde schon geeignetes Material unter den edelsten Jünglingen finden, hätte da die größte Auswahl.

Der Patriarch besuchte mich während dieser Zeit nicht. Doch der Alte gab mir über ihn willige Auskunft, und die Geschichte, die ich erfuhr, war schon romantisch genug — wenigstens mit meinen Augen betrachtet, da ich mir bereits meine eigene Ansicht gebildet hatte.

Er entstammte einem russischen Fürstengeschlechte, am Schwarzen Meere ansässig, dessen Namen ich sonst nicht nennen möchte. Johannes war der einzige Sohn, hatte von klein auf eine große Vorliebe für das Klosterleben gezeigt, war eben ein frommer Knabe gewesen und schon mit jungen Jahren in ein Kloster gekommen, in dem er sich auf alle Art ausgezeichnet, die höchste Gelehrsamkeit erlangt hatte — nach russischen Klosterbegriffen! — dazu sein Geld, sein Ansehen — kurz, schon im sechzehnten Jahre wurde er Prior dieses Klosters, es noch immer an Selbstkasteiung allen anderen zuvortuend. Aber der Wirkungskreis war ihm dort zu eng — vor zwei Jahren war er mit Genehmigung einer Synode nach Athos als Abt des Klosters St. Lavra versetzt worden. Schon ein halbes Jahr später wurde der alle anderen Menschen himmelhoch überragende Jüngling einstimmig zum Patriarchen der Mönchsrepublik gewählt, auf Lebenszeit. Jetzt war Johannes erst zweiundzwanzig Jahre alt.

So hatte mir Pater Hieronymos erzählt.

»Hatte er nicht auch eine Schwester?«, fragte ich.

»Woher weißt du das?«

»Mir ist, als ob ich von dieser russischen Fürstenfamilie schon einmal gehört hätte.«

»Das ist leicht möglich, da ist auch etwas sehr Trauriges passiert, es mag in allen Zeitungen gestanden haben. Ja, Johannes hatte eine Schwester, eine Zwillingsschwester, die Johanna genannt wurde. Es soll im Gegensatz zum Bruder ein sehr leichtfertiges Mädchen gewesen sein, und gerade als jener nach Hause kam, vor zwei Jahren, um nun von den Seinigen Abschied für immer zu nehmen, da der Patriarch dieses heilige Gebiet nie verlassen darf, verschwand Johanna. Sie war von einem französischen Abenteurer entführt worden. Man hat von den beiden nie wieder etwas gehört. Der Schmerz des Bruders um die geliebte Schwester soll grenzenlos gewesen sein.«

Ich bemerke, dass ich von dieser Entführungsgeschichte nie etwas gehört hatte, obwohl ich mich so stellte.

»Hat diese Johanna ihrem Bruder nicht sehr ähnlich gesehen?«

»Ich glaube, ja. Ich habe so erzählen hören. Die beiden glichen sich wie ein Ei dem anderen. Nur nicht dem Charakter nach. Wie gesagt, die Johanna soll schon in jüngeren Jahren ein höchst gottloses Leben geführt haben.«

Das war mir gleichgültig. Ich wusste genug.

Ganz, ganz vorsichtig spielte ich auf eine Päpstin Johanna an, aber der Alte verstand mich nicht, wusste davon nichts — trotz seines allwissenden Lichtes, das auch er zu erzeugen verstand.

Für mich aber bestand kein Zweifel mehr, dass die gottlose Schwester Johanna anstatt des frommen Bruders Johannes die Rolle eines Patriarchen von Athos übernommen hatte. Oder konnten nicht alle beide hier weilen und sich in das Amt des Patriarchen teilen? Auch möglich. Ich beschloss, diese Sache näher zu untersuchen, sobald ich Gelegenheit dazu hatte.

Die Person aber, die mich in der unterirdischen Zelle gewaschen und absolviert hatte — und wie absolviert! — war unbedingt ein Weib gewesen. — —

Am dritten Tage war ich völlig wieder hergestellt und begab mich unter Führung nach dem kleinen Hafen hinab, der zum Kloster St. Lavra gehört, auf der westlichen Seite des Vorgebirges gelegen.

Der Abstieg erforderte zwei Stunden. Ein sorgfältigst angelegter Weg führte hinab. Größere Steigungen wurden durch regelrechte Treppen überwunden, während nebenher für die Maultiere noch eine Rampe im Zickzack hinlief, immer durch herrliche Wälder und Weinanpflanzungen führend.

Vor dem Kloster waren sechsundzwanzig Mönche versammelt, die sich mir als zukünftige Matrosen zur Verfügung stellten. Aus den edelsten Geschlechtern mochten sie wohl alle stammen, aber lauter Jünglinge waren es durchaus nicht, mehr als die Hälfte waren vollreife Männer, darunter sogar zwei Greise, durch Selbstpeinigungen abgezehrte Gestalten mit asketischen Gesichtern, aus den tiefliegenden Augen eine ungeheuere Willenskraft hervorleuchtend, aber dennoch oder gerade deshalb einen noch recht kräftigen Eindruck machend. Den einen schätzte ich auf mindestens siebzig Jahre. Sein entblößter Arm zeigte keine Spur von Fleisch, war nur ein mit Pergamenthaut bedeckter Knochen, unter der die Adern und Sehnen starrten, und was für Knochen und was für Sehnen! Es war unheimlich anzuschauen.

Unter den Jünglingen wiederum waren zwei kaum dem Knabenalter entwachsene Bürschchen, dann aber auch ein mehr als Zwanzigjähriger, durch die ich in meiner Meinung fast wieder irre geworden wäre. Alle drei hätten recht gut als Mädchen durchgehen können.

Außer einem kleinen griechischen Segler, der Ladung einnahm, lag in dem Hafen noch ein kleines Vollschiff von hundertsechzig Tonnen. Also ein Segelschiff mit drei Masten, jeder mit voller Takelung. Das heißt, es hätte voll getakelt sein sollen. Der alte Kasten sah aber ganz jämmerlich aus, alles zerrissen und zersplissen. Wie ich erfuhr, war der morsche Trog erst vorgestern im nächsten Hafen billig gekauft worden, ein Dampfer hatte ihn hergeschleppt, er sollte als Schulschiff dienen.

Nun, wenn es sich darum handelte, Matrosen von Grund auf auszubilden, mit ihnen als Schiffsjungen anzufangen, die erst knoten und splissen lernen müssen, so erfüllte er auch ganz seinen Zweck. Auf hohe See durften wir mit diesem Wrack freilich nicht gehen.

Die sechsundzwanzig Mönche sagten mir ihre Namen, lauter heilige, ihre eigentlichen erfuhr ich nicht, und der Unterricht nahm seinen Anfang, erst theoretisch. Ich erläuterte das ganze Schiff, die Benennungen seiner einzelnen Teile, und zwar musste ich mich der englischen Sprache bedienen, die alle entweder vollkommen oder doch so ziemlich verstanden. Dass man lauter Englisch Sprechende ausgesucht hatte, gab mir ebenfalls zu denken. Das sah gar nicht danach aus, als solle dieses Mönchsschiff nur den Handel im Mittelländischen Meere betreiben.

Noch an demselben Tage nahm ich auch praktische Übungen vor, schickte die Kuttenträger die Wanten hinauf, ließ Ausbesserungen vornehmen. Es sah possierlich genug aus, wie die Kutten in der Takelage herumkletterten. Aber an so etwas gewöhnt man sich ja schnell, und ich selbst trug eine Mönchskutte.

Dass ich hier nicht anders auftreten könne, war mir schon vorher gesagt worden, dagegen hatte man mir auf mein Verlangen ohne Zögern wieder mein Seefahrtsbuch ausgehändigt.

Ich hatte ebenso gelehrige wie gewandte Schüler, der beste Turner war sogar das alte Knochengerippe. Er nahm es an Gelenkigkeit mit dem Jüngsten auf, und das war hier doch etwas ganz anderes als die Ausbildung von Schiffsjungen. In vier Wochen wollte ich aus ihnen perfekte Matrosen gemacht haben. Ob sie sich auch schon auf hoher See und gar im Sturm bewährten, das war natürlich sehr zweifelhaft, das muss erst die Gewohnheit mit sich bringen.

Am anderen Tage erschien der Patriarch mit Gefolge und beobachtete eine Stunde lang unsere Exerzitien, ohne mich einer Anrede zu würdigen. War es wirklich eine Päpstin Johanna? Fast hätte ich wieder irre werden können. Wenn nur der glühende Kuss nicht gewesen wäre, die Körperbeschaffenheit, die ich gefühlt hatte, wollte ich sonst durchgehen lassen.

Ich war in dem Kloster St. Lavra untergebracht worden, mein Zimmer war noch besser als das vorige im eigentlichen Athoskloster, nur das Essen behagte mir weniger. So gab es zum Nachtessen Tee und ein nicht allzu großes Weißbrot, nichts weiter, das war Klosterregel. Ich hätte ja vielleicht mehr verlangen können und auch bekommen, wollte aber doch lieber keine Ausnahme machen.

So wurde am zweiten Tage unserer Exerzitien, des fünften meines Hierseins, mir des Abends — aber es war erst gegen sieben Uhr, noch ganz hell — der Tee mit dem Brote auf mein Zimmer gebracht. Dann ergingen sich die Mönche stets noch im Garten, bis zur Abendandacht gerufen wurde, die ich nicht mitzumachen brauchte.