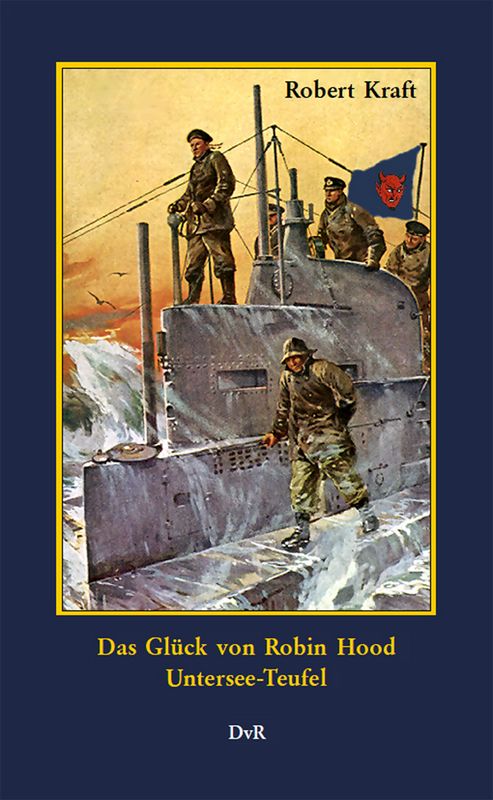

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Verlag Dieter von Reeken, 2025

Die vorliegende Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des von Robert Kraft (1869-1916) verfassten Romans Untersee-Teufel unter Verwendung folgender Buchausgabe:

Untersee-Teufel. Phantastischer Roman von Robert Kraft, verfasst unter dem Pseudonym Knut Larsen. Radebeul bei Dresden und Leipzig: Haupt & Hammon o.J. [1918], 349 S.

Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden. Die an mehreren Stellen im Roman verwendete (auch 1916 herabsetzende) Bezeichnung »Nigger« ist durch das ansonsten auch verwendete ›mildere‹ Wort »Neger« ersetzt worden, das damals (und noch Jahrzehnte danach) als ›neutral‹ empfunden wurde.

Den Roman Untersee-Teufel hat der am 10. Mai 1916 verstorbene Robert Kraft nicht mehr vollenden können. Er ist (wahrscheinlich von Johannes Jühling) bearbeitet worden. Welche von einem aufdringlich wirkenden Hurra-Patriotismus (das Wort »Hurra« kommt 22-mal vor) durchsetzten Textteile nicht von Kraft, sondern bis spätestens Mitte 1918 vom Bearbeiter verfasst worden sind, muss offen bleiben. Das Buch ist offenbar im Herbst 1918 noch vor dem Abschluss des Waffenstillstands am 11. November erschienen (1) und geprägt von Vorstellungen und Erwartungen des Autors von 1916 und des Bearbeiters von 1918. Manche Passagen lassen an die Südsee-Erlebnisse des legendären Kaperkapitäns Felix Graf von Luckner (1881-1966) und dem Hilfskreuzer ›Seeadler‹ von Ende 1916 (als Kraft schon am 10. Mai verstorben war) bis Ende 1917 mit Kaperungen, Gefangenschaft, Flucht und erneuter Gefangenschaft denken, doch sind die Abenteuer des ›Seeteufels‹(2) erst nach seiner Rückkehr nach Deutschland ab 1919 der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Wahrscheinlich hätte Robert Kraft alias Knut Larsen mit weiteren U-Boot-Abenteuern durchaus Erfolg gehabt: Immerhin gab es vor und nach dem 2. Weltkrieg die von mehreren Autoren unter dem Pseudonym »Hans Warren« verfasste erfolgreiche Romanheftserie Jörn Farrow's U-Boot-Abenteuer.(3>

Zu Robert Krafts Leben und Werk insgesamt verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz(4), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter(5), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert(6) und auf die Tagungsbände(7-10) zu den Robert-Kraft-Symposien.

(1) Laut Ankündigung im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 85. Jg., Nr. 211,vom 10. September 1918, S. 636.

(2) So auch der Titel seines ersten Buchs Seeteufel. Abenteuer aus meinem Leben. Leipzig: K. F. Koehler 1921, mehrere sehr hohe Auflagen über Jahrzehnte hinweg.

(3) Jörn Farrow's U-Boot-Abenteuer, 1932-1939. Berlin: Neues Verlagshaus für Volksliteratur 1932-1939, 357 Hefte; Bad Pyrmont: Neues Verlagshaus für Volksliteratur 1951-1960, 241 Hefte, überwiegend Neubearbeitungen der Vorkriegs-Serie.

(4) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.

(5) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2026 geplant.

(6) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.

(7) Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig, Leipzig 2016.

(8) Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. A.a.O. 2019.

(9) 4. Robert-Kraft-Symposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre Kraft-Film. A.a.O. 2022.

(10) 5. Robert-Kraft-Symposium. 15.10.2025. A. a. O. 2025.

Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext und Bilder bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die Korrektur bei Ellen Radszat.

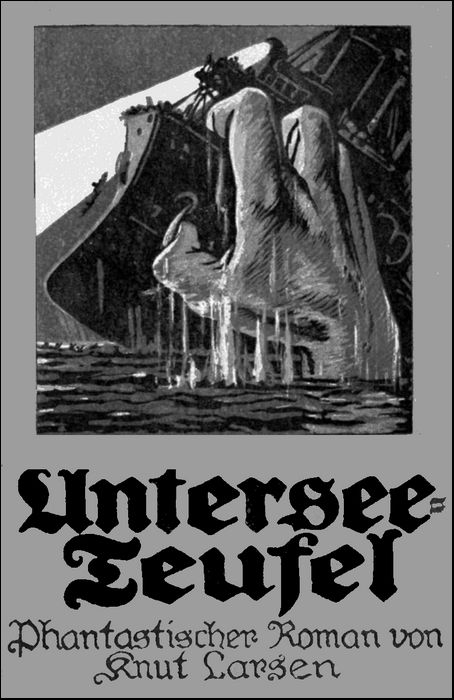

Untersee-Teufel. Phantastischer Roman von Knut Larsen

[Pseudonym von Robert Kraft]. Radebeul bei Dresden und Leipzig:

Haupt & Hammon 1918, Schutzumschlag-Vorderseite

Untersee-Teufel. Phantastischer Roman von Knut Larsen

[Pseudonym von Robert Kraft]. Radebeul bei Dresden und Leipzig:

Haupt & Hammon 1918, Titelseite

Weite See, wilde See

Sturm und Schlacht auf wilder See;

Wo ich geh und wo ich steh,

Seh ich mich auf wilder See!

B u r n s

Alles kam sehr einfach. Der Kapitän, bei dem ich im September 1913 in Hamburg für zwei Jahre als zweiter Steuermann angemustert hatte, hieß Düwel. Keinem Menschen würde es einfallen, bei diesem Namen an den Höllenfürsten zu denken, denn er ist an der Waterkant ziemlich häufig, und niemand denkt an den richtigen Satan, wenn er etwa den Namen Manteuffel oder einen ähnlichen hört. Drollig war nur, dass sein Segler, eine Bark von 600 Tonnen, ausgerechnet den Namen ›Angela‹ führte, ein Engel, den der Teufel regiert. Das wird den Witz der Mannschaft herausfordern, dachte ich. Ich kenne doch meine Jungen von der Waterkant und weiß, dass bei ihnen der blutige Witz daheim ist.

Das Volk interessiert sich überhaupt lebhaft für den Teufel. Kein Wunder. Das Mittelalter ersann tiefsinnige Lehren über den Satanas, und die führenden Geister beschäftigten sich mit dem Wesen der Hölle und ihrer Regierung. Alles aber, was die Großen und Gebildeten denken, sickert in den folgenden Geschlechtern hinunter in die unteren Schichten des Volkes und wird von ihnen wiedergegeben, wie sie's verstanden und vergröberten. Was das Volk am meisten zur volksmäßigen Aussprache bringt, ist der Teufel und das Geschlechtsleben, letzteres, weil es seine nicht misszuverstehende Sprache vernimmt, ersterer, weil er ihm gelehrt wurde und er ihm gleich schrecklich interessant erschien. Wie viel heiliges Gottesleben aber unter dieser Aussprache tief im Volk schlummert, das kommt nur gelegentlich heraus und offenbart sich dann in Staunen erregenden Taten.

Redet mir bloß nicht vom rohen Schiffsvolk! Ihr seht es nur am Lande, wo es nach oft schweren Entbehrungen und todbringenden Kämpfen in Matrosenkneipen johlt und zecht, aber ich kenne es draußen in der ernsten Arbeit des Segelschiffs, von der die Besatzung der neuzeitlichen Dampfer oft keine Ahnung hat, denn ich bin heute selbst Schiffsoffizier und bin als Schiffsjunge und Matrose auf manchem Segler gefahren. Ich habe den Pulsschlag des Volkes gefühlt und bin stolz auf unser deutsches Schiffsvolk. Ich kenne auch das englische, französische, japanische und vieles mehr: Es gleicht keines unserem deutschen.

Vier Tage war ich schon bei Kapitän Düwel an Bord, ehe die eigentliche Anmusterung stattfand. Er sollte für längere Zeit mein Herr und König sein, ich seine rechte oder doch linke Hand, die ungestraft jeden niederschießen durfte, der es an Bord des Schiffes wagen würde, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. So will es das strenge Bordgesetz.

Unsereiner macht da seine Augen weit auf, denn eine Schiffsheuer ist eine ernste Sache; viel hängt ab vom Kapitän, viel von der Mannschaft, vom Schiff, vom Reeder, der Fahrt und ihren Zielen. Ausfragen kann man die Matrosen nicht, wenn man Offizier ist, das geht wider das ungeschriebene, unverbrüchliche Gesetz der Bordsitte, die man Bordroutine nennt.

Da ist man auf seine eigenen Augen angewiesen und hört auch mancherlei ungefragt.

Dass ich mit meinem Teufelskapitän welterschütternde Abenteuer erleben sollte, konnte ich damals natürlich nicht ahnen, aber die vier Tage genügten doch, mir zu zeigen, dass ich in meinem Kapitän eine Eigenart absonderlicher Urwüchsigkeit vor mir hatte, wie man sie sogar in Seemannskreisen selten findet.

Er war etwa Mitte der Fünfziger, ein kleiner, schmächtiger Mann mit steil abfallenden Schultern. Kühn geschwungene Säbelbeine ließen ihn noch kleiner erscheinen, aber die langen Gorillaarme mit den ungeheuerlichen Fäusten, die mit dichten rotbraunen Haaren besetzt waren und für die man schwerlich eine Handschuhnummer finden konnte, ließen auf ungewöhnliche Kraft schließen, und seine Elefantenfüße machten nicht den Eindruck, dass man das Kerlchen umwerfen könnte. Der hatte offenbar schon in manchem Seesturm festgestanden. Dieses ganze Wunder der Schöpfung wurde gekrönt durch ein übermächtiges Haupt, das borstig von einer rotbraunen Mähne umstanden war.

Niemand darf von einem solchen Seebären durchgeistigte Züge verlangen. Ein ziegelrotes, verwettertes Gesicht, das stark an einen Mops erinnerte, zeigte den Ausdruck geradezu unverschämter Gesundheit; Kinn und Wange waren fast immer mit wilden Bartstoppeln bedeckt, das ganze Äußere überhaupt stark vernachlässigt. Er trug an Bord seine ältesten Straßenanzüge auf und schien sie erst hergeben zu wollen, wenn keiner mehr konnte. Mir scheint sogar, er wusch sich nicht immer, wenigstens nicht sehr gern. Aber aus aller Wildheit konnten doch ein paar sehr gutmütige blaue Augen strahlen; nur schämte sich offenbar ihr Träger dieser ›Schwäche‹ und bestrebte sie durch finsteren Blick, mürrisches Wesen und polternde Worte zu verdunkeln. Umsonst, diese Vorspiegelung falscher Tatsachen misslang in der Regel und wirkte dann umso drolliger.

Dabei schien der Mann wahrhaft fromm und gottesfürchtig zu sein. Vor jeder Mahlzeit faltete er andächtig seine Hände und neigte sein Haupt, nur war er mit diesen innerlichen Seiten nie der Mannschaft aufdringlich. Es gibt Kapitäne, die Erbauungsstunden abhalten, den Sonntag mit Gottesdienst und Predigt feiern. Nicht immer entspricht diesem Gebaren die Wirklichkeit solcher Schiffsherren, aber bei Kapitän Düwel war keine Spur davon zu sehen. Er selbst fluchte nie oder nur in alleräußersten Notfällen. Wollte er seine Erregung in Worte kleiden, so hatte er's höchstens mit Trichinen zu tun, dann waren's aber gleich, wie es die Art dieser Tiere ist, Millionen Trichinen, ja sogar Millioooooonen Trichinen. Er hinderte aber niemanden am ernstlichen Fluchen, weder durch Verbote, noch durch Ermahnungen, noch durch Blicke oder Gebärden. Er selbst trank auch fast keinen Tropfen irgendeines alkoholischen Getränks, aber seine Leute erhielten jeden Tag ihr Glas Rum, nach schweren Anstrengungen sogar eine Sondergabe in Rum, ein Glas, das ja nicht zu klein sein durfte und das er selbst einschenkte. Dabei hielt er auf ausgezeichnetes Essen, wie man's leider selten auf einem Segler findet. Und doch ist gerade die Magenfrage bei dem Matrosen eine der wichtigsten, denn immer hat er Hunger. Immer. Natürlich gab's keinen Hasenbraten, aber doppelte Mengen von Butter, braunen Zucker nach Belieben, alle drei Tage Frischbrot. Kein Wunder, dass ich Mannschaften traf, die schon mehrere Fahrten mit ihm gemacht hatten.

Dabei hielt der Kapitän streng darauf, dass kein Schiffsjunge geschlagen wurde. Er selbst freilich fackelte nicht lange, denn er hatte eine Handfestigkeit, die seine Fäuste zu Kegelkugeln ballen konnte, und seine Tatzen vermochten einen Menschen wohl ohne Weiteres umzureißen. Unwillkürlich ward ich Zeuge, wie ein Matrose einem Angeheuerten die Geschichte von seinem Kameraden Jasper erzählte.

Jasper war Holländer, ein herkulischer Gesell, und hatte gegen den Kapitän eine recht widerspenstige Bemerkung gemacht. Ich hätte den Mann sofort in Eisen legen lassen, wäre es vor mir geschehen. Er hatte sich unbotmäßig gezeigt; das ist an Bord das schlimmste Verbrechen. Muss auch so sein. Kapitän Düwel hatte nur ein erstauntes Gesicht gemacht: »Wat wüll he?« Dabei allerdings hatte er schon mit der rechten Pranke ausgeholt. Der Matrose hatte ebenso den Arm erhoben, um die ihm offenbar zugedachte Backpfeife abzuwehren. Hätte er's nicht getan, so hätte er sie wahrscheinlich nicht bekommen. Nun aber erhielt er sie doch, und zwar gleich doppelt. Da half alle Abwehrkunst des sonst ausgezeichneten Boxers nichts. Wollte er sie links abwehren, so hatte er sie rechts, und dann kam sie wieder von links. Da war der Jasper, ein Heißsporn, wie sie zuweilen auch unter den fischblütigen Holländern vorkommen, zum Angriff übergegangen. Das hätte er noch weniger tun sollen, ganz abgesehen von den schweren gesetzlichen Folgen.

Er kam nicht weit. Das Männchen war noch viel mehr erstaunt: »Wat — du — du — mi?« — Ein blitzschneller Griff, das schmächtige kleine Krummbein hatte den Hünen gepackt und ihn so gegen die Kombüsenwand geschmettert, dass man nur staunen musste, dass weder Knochen noch Holzplanken brachen. Aber dem Koch waren alle Töpfe von der Wand gefallen, so wohlbefestigt sie auch gehangen hatten.

»Du Döskopp du!!«, grollte noch der Kapitän, dann hatte er sich umgedreht, ein frisches Stück Tabak abgebissen und war seelenruhig davongegangen. Jasper aber, obwohl alles andere als ein Feigling, war wie ein begossener Pudel davongeschlichen und wirklich ganz kopfscheu geworden.

Aber böse Folgen oder irgendeine Nachträglichkeit hatte die Sache für Jasper nicht gehabt. Eine Viertelstunde später besichtigte der Kapitän eine frische Takelung. Er war mit der Arbeit nicht ganz zufrieden.

»Wer hat das getakelt?«

»Jasper.«

»Jasper her!«

Der Matrose kam, das Gesicht voll düsterer Erwartung. Er war sonst ein sehr geschickter Arbeiter.

»Ganz gut gemacht, ganz sauber, aber doch nicht so, wie ich's haben will. Meine Angela ist eine gar saubere Dame — pass mal up, mien Söhn...«

Damit machte er dem Matrosen in aller Freundlichkeit die nötigen Handgriffe vor. —

Nein, er war schon ein ganz prächtiger Mensch, ein herrlicher Kapitän! Das konnte ich bald wahrnehmen. Man stelle sich einmal vor, man verdingt sich für lange Zeit auf solch einen Segler, und der Kapitän, Herr über Leib und in gewisser Hinsicht auch über die Seele seiner Leute, ist ein roher, gemeiner Kerl, der sie bis aufs Blut schindet, sie mit wurmzerfressenem Hartbrot. blau angelaufenem Speck und ranzigem Salzfleisch nebst Erbsen füttert, die mit keiner Sodazutat weichkochen — was will man dagegen tun? Ei, da kann einem die ›christliche Seefahrt‹, wie die Seeleute die Kauffahrteischifffahrt nennen, gewaltig leid werden.

Dieser Kapitän Düwel verlangte viel von seinen Leuten, manchmal sehr viel. Anspannung aller Kräfte bis zum Äußersten. Auch bei Windstille gab's keine Ruhe. Immer wurde gescheuert und gemalt. So wenig er selbst auf sein Äußeres hielt, das Schiffchen musste immer wie geleckt aussehen. Aber von unnötiger Quälerei war keine Spur. Für harte Arbeit erhielt man das bestmögliche Essen. Darauf freut sich unsereins ja immer am meisten.

Er selbst war als erster stets voran, sogar mit der Farbenquaste. Wer bei jeder Arbeit die Pfeife zwischen den Zähnen halten konnte, durfte es tun; Zeit gab's genug, dass man sein ›Zeug‹ (Kleider und Wäsche) in Ordnung halten konnte; niemals wurde man unnötig aus der Koje (Schlafstelle) geholt, worin manche Kapitäne etwas los haben; ungerechterweise fiel nie ein unfreundliches Wort — ach, da kann unsereins dankbar dafür sein, so dankbar.

Für diesen Mann sind wir später alle durchs Feuer und Wasser gegangen, im buchstäblichen Sinn, Jasper ebenso wie alle anderen, wie ich selbst. Das sagt genug.

Dass ich am rechten Platz war, empfand ich schon in den ersten vier Tagen, wenn er mir auch in der kurzen Zeit schon einige Millioooooonen Trichinen in den Leib gewünscht hatte. Der Kapitän Düwel war offenbar ein richtiger Seebär, ein echter Seglerkapitän von altem Schrot und Korn und ein wackerer Mensch.

Der Mann schien unverheiratet zu sein, ferner dünkte es mich auch, als haperte es an Geld. Die Kapitänskajüte der ›Angela‹ sah fast ärmlich aus, die Koje in seiner Schlafkammer war nicht besser als die eines Matrosen.

Das wäre meines Erachtens nicht nötig gewesen. Auf solchen Segelkästen sieht man zuweilen Einrichtungen, dass man staunt. Das ist ganz natürlich. Wer vom Leben nichts weiter hat als ein Segelschiffskapitän, der oft viele, viele Monate unterwegs ist, ohne Land zu sehen, richtet sich wenigstens gern behaglich ein, und viele lassen sich's etwas Erkleckliches kosten. Da sieht man zuweilen Salons, die sind tiptop. Geht einmal das Schiffchen unter — auch Luxusdampfer gehen unter! —, so schadet's auch nicht viel. Es ist doch alles versichert.

So viel sollte eigentlich bei der ›christlichen Seefahrt‹ herausspringen, dass es der Kapitän sich bequem machen kann, umso mehr, wenn man der Mannschaft doppelte Butteranteile geben konnte und nirgends Sparsamkeit oder Geiz durchblicken ließ. Vielleicht war er ein neuzeitlicher Diogenes zur See, der alles Überflüssige verachtete, ohne andere deshalb darben zu lassen. Wie er selbst aß, hatte ich noch nicht herausbekommen, denn als Kapitän speiste er natürlich allein, und ich konnte doch nicht etwa den Steward fragen oder gar in die Töpfe gucken.

Als ich eines Abends in einer Gastwirtschaft stehend am Schenktisch stand, hörte ich über die ›Angela‹ und ihren Kapitän sprechen, ohne mich natürlich am Gespräch zu beteiligen.

Es sei eine kleine Reederei, die noch vier andere solche Segler gehen hätte. Kapitän Düwel war Mitinhaber der Firma. Die ›Angela‹ fuhr er schon seit bald zwanzig Jahren. Sie sei offenbar für ihn das Geschöpf, an dem seine Seele hing. Als die Bark einmal an der schottischen Küste vom Sturm auf die Riffe zu getrieben wurde und schon unrettbar verloren schien, da sei er niedergekniet und habe betend ausgerufen: »Der Herr hat sie mir gegeben, der Herr hat sie mir genommen, der Name des Herrn sei gepriesen.« Schließlich war sie doch davongekommen. Aber der kleine Kapitän Düwel solle überhaupt sehr bibelfest sein und gern Bibelsprüche anwenden.

Davon hatte ich allerdings noch nichts gemerkt. Jedenfalls aber, wenn's am nötigen Betriebskapital fehlte, war Kapitän Düwel nicht der Mann, der die Ausgaben für seine Person belastete. —

Am Morgen des fünften Tages hieß es: »Aufs Seemannsamt zur Anmusterung! Und das plötzlich!«

Ich war den ganzen Morgen im Kielraum gewesen, wo geteert wurde. Danach sah ich aus, wollte mich erst waschen und ankleiden...

»Ihr habt wohl Trichinen im Kopf? Vorwärts! Die Leute können nachkommen, wir beide müssen zuerst da sein.«

Also gingen wir nach dem Seemannsamt. Die Sache war noch nicht ganz fertig, als mich der Kapitän beiseite nahm.

»Ich habe hier nichts mehr zu tun und muss nach Hause, wo mich etwas Dringendes erwartet. Wenn die Geschichte hier in Ordnung ist, dann bringt mir die Musterrollen in meine Wohnung! Und diese Aktenmappe hier dazu. Wisst Ihr, wo ich wohne? Da und da. Ihr kennt Euch in Hamburg nicht aus? Fahrt mit der und der Straßenbahn, steigt da und da aus...«

Es geschah. Eine Stunde später stand ich vor dem bezeichneten Hause. In dieser Stadtgegend haben einst die reichen Hamburger Kaufmannsgeschlechter, die Hansakönige, ihre Paläste gehabt. Die alten stolzen Häuser stehen noch heute. Sie werden aber mehr zu Kontorzwecken verwendet oder dienen als Niederlagen.

Vor solch einem ehrwürdigen Riefengebäude stand ich und zog die Klingel. Ein Schild sah ich nicht, aber Straße und Nummer stimmte. Jedenfalls hatte die kleine Reederei hier ihr Kontor, natürlich nur ein paar Räume, Kapitän Düwel auch seine Junggesellenwohnung, wenn er an Land war. Wenn er überhaupt so etwas wie eine Wohnung hatte.

In dem Riesentor wurde eine besonders eingelassene kleine Tür geöffnet; ein regelrecht gekleideter Herrschaftsdiener fragte nach meinem Begehr.

»Wohnt Kapitän Düwel hier?«

»Jawohl, der wohnt hier. Sie bringen die Schiffsrolle und die Aktenmappe? Der Herr Kapitän ist schon fortgegangen. Sie möchten sie oben abgeben. Kommen Sie mit!«

Er führte mich über den Hausflur, die Einfahrt. Was war das für eine Einfahrt! Da fuhr gewiss nie ein Lastfuhrwerk. Das sah ganz aus nach Gummirädern und Vollblutpferden. So war's wenigstens instand gehalten. Das hintere Tor stand offen und ließ in einen Garten sehen, den man dort freilich nicht vermutet hätte. Und was für ein wohlgepflegter Garten! Jetzt prangte er noch im letzten Sommerschmuck voll Blumenpracht, und, merkwürdig, er zeigte die seltensten Büsche und Bäume. Da vor dem reizenden orientalisch gehaltenen Gartenhaus plätscherte ein Springbrunnen in einem Marmorbecken. Er hätte ebenso in einem Palast in Tausendundeiner Nacht sprudeln können. Eine Freitreppe führte nach oben. Das waren doch echt persische Läufer, ein schmiedeeisernes reiches Geländer! An den Treppenabsätzen standen Marmorbildwerke, unten und oben mächtige Leuchter aus kunstvoller Schmiedearbeit. Nein, das Haus diente nicht für Kontorzwecke! Zwei Mädchen in sauberen Häubchen huschten vorüber, dann kamen gleich drei Diener, die einen schweren Teppich schleppten. Der musste unbedingt echt sein.

»Wo ist das gnädige Fräulein?«, fragte mein Führer. »Im ersten oder zweiten Stock?«

»Nein, die Herrschaften sind augenblicklich alle im dritten Stock.«

Also ging's drei Treppen hinauf. Überall herrschte die gleiche vornehme Pracht. Ich wurde in ein Zimmer geführt. Donnerwetter, sah es hier herrlich aus! Vornehme Ruhe und unaufdringlicher Glanz beherrschten das Ganze. Was mochte nur allein die Standuhr dort gekostet haben oder die behaglichen Ledermöbel oder der Riesenteppich, der das ganze Zimmer mit wohliger Behaglichkeit deckte! Und das konnte kaum das beste Zimmer sein. Sonst hätte man doch mich beteerten Matrosen, für den ich natürlich gehalten wurde, nicht hineingeführt.

Die Tür zum Nebenzimmer war offen. Auch dort herrschte die gleiche Pracht. Auf einem wunderbar weich tönenden Stutzflügel perlten Liszt'sche Rhapsodien, deren Wohllaut mich sehnsüchtig umfing. Wer mochte solche Kunst hervorbringen? Wie hatte ich mich überhaupt in dieses Feenreich verirrt?

Plötzlich rissen die Tonfolgen jäh ab, jemand sprach, und da erschien in der offenen Tür eine entzückende junge Dame, eine Schönheit, die mich noch mehr verlegen machte als der ganze Reichtum ihrer Umrahmung. Sie erschien mir wie das Juwel, das dieses Schmuckkästchen barg, war von herrlichem Wuchs, und auf ihrem lieblichen Antlitz glühte noch die Begeisterung, in die sie offenbar die Musik versetzt hatte. Mit strahlenden Augen, die man nie vergessen kann, sah sie mich unbefangen an, ein Mädchen, von dem ich begriff, dass man es nur einmal zu sehen brauchte, um nie mehr loszukommen. Was ist doch ein Weib! Eine Macht, die alle Männerkraft weit in Schatten stellt, ein Engel, der das Paradies öffnen kann, oder ein Teufel, mit dem man lachend zur Hölle geht. War das Kapitän Düwels...? Unmöglich.

Der jungen Dame fiel meine Verlegenheit offenbar gar nicht auf. Sie sah in mir die unbeholfene Teerjacke der ›Angela‹ und sagte freundlich und heiter:

»Nicht wahr, Sie bringen Musterrolle und Aktenmappe? Ich soll sie Ihnen abnehmen. Papa hat's so hinterlassen. Ich bin nämlich«, setzte sie launig und wichtig hinzu, »sein Geschäftsführer.«

»Entschuldigen Sie, das ist für Herrn Kapitän Düwel.«

»Gewiss, das ist mein Papa.«

»Ihr Pa — pa?«

»Aber sicher, Kapitän Düwel von der ›Angela‹ ist mein Vater. Glauben Sie es nur, die Papiere kommen schon in die richtigen Hände!«

Damit trat sie lachend auf mich zu, nahm mir ohne Weiteres meine Mappe aus der Hand und verschwand im Nebenzimmer. Ich stand da wie vom Blitz getroffen. Das war seine Tochter — Kapitän Düwels Tochter? — Dieses ganze Haus war Kapitän Düwels Eigentum, und der hauste auf einer Segelbark in der armseligsten Koje, in der je ein Kapitän seine Ruhe gesucht? —

Da hörte ich, wie dieselbe lustige Stimme im Nebenzimmer etwas leiser sagte: »Mama, das hat ein Matrose für Papa gebracht. Der muss erst etwas bekommen.«

»Ich weiß schon, es ist schon alles bestellt.«

Ich stand immer noch da wie ein Stock und starrte offenen Mundes nach der Türöffnung, wo das Wunder der Schöpfung verschwunden war. Da erschien im selben Rahmen eine ältere Dame. Ja, ja, das konnte nur die Mutter sein. Der gleiche Wuchs, die Gestalt vielleicht nicht mehr so biegsam, aber dieselben Augen, nicht so strahlend, aber dafür voll ungemeiner Güte und Freundlichkeit. Mütterliche Augen, zu denen man unbedingt Zutrauen fassen musste. Das war die nämliche Stirn mit den edlen Linien im zartesten Weiß, nur umrahmt statt von brauner Fülle mit silbergrauem, immer noch vollem Haar; fast waren es die gleichen Farben der Wangen, nur etwa 20 Jahre älter, und der gleiche Mund, ach der Mund!

Das war immer noch eine Schönheit, nur getaucht in unnahbare Majestät und unbeschreibliche Güte.

Sie sah offenbar meine Verlegenheit, denn ich fühlte, dass ich, der Steuermann Knut Larsen, der schon manchmal in Todesgefahr nicht gebebt hatte, rot wurde wie ein Schuljunge und kaum imstande war, eine Verbeugung oder irgendeine Bewegung zu machen. Aber ihr war das natürlich nicht verwunderlich. Sie sagte freundlich:

»Kommen Sie, setzen Sie sich! Sie werden erst eine kleine Erfrischung zu sich nehmen.«

Und weil ich mich nicht rührte, zog sie mir einen Ledersessel heran und wiederholte ihre Aufforderung, während ich Tölpel das alles geschehen ließ und ruhig zusah, wie sie eigenhändig den schweren Lehnstuhl heranschob.

In dem Augenblick erschien ein Diener mit einer silbernen Platte, die ein leckeres Frühstück zeigte. Die Dame nahm es ihm ab und bediente mich selbst.

Da endlich fand ich die Sprache und brachte verlegen heraus: »Gnädige Frau, ich muss an Bord zurück.«

»Ach, nein. So eilig haben Sie's gar nicht. Sagen Sie nur, dass Sie erst hier frühstücken mussten. Wir haben Sie nicht fortgelassen. Mein Mann ist ja gar nicht so streng. Das scheint nur so...«

Also das war seine Frau! Kapitän Düwel, das kleine krummbeinige Männlein mit dem unrasierten Mopsgesicht, hatte solch eine herrliche Frau! Ich fand mich noch nicht zurecht.

Die Dame sah es, wenn sie auch die Ursache nicht erraten konnte, und half mir freundlich:

»Also lassen Sie sich's recht gut schmecken! Wenn Sie fertig sind, gehen Sie nur auf den Gang, Sie werden den Weg schon finden. Ich danke Ihnen. Guten Morgen!«

Damit rauschte sie hinaus, und ich saß da vor einem großen Glas Portwein und einem Berg belegter Brötchen. Tiefsinnig begann ich zu kauen und zu schlucken. Schließlich ist das Essen auf dieser Welt das beste Mittel, den natürlichen Zusammenhang mit allen Dingen herzustellen. Darum heißt auch das erste Gebot in der Bibel: Du sollst essen! Und mit dem Essen gewöhnte auch ich mich an dieses unerwartete Paradies.

Ich blieb übrigens nicht lange allein. Ein Seekadett erschien und begrüßte mich. In ihm erkannte man gleich den Sohn meines Kapitäns. Das waren des Vaters Züge, aber von der Mutter hatte er den edlen Wuchs und jenen gewissen unbeschreiblichen Adel des Wesens.

»O, bitte, bleiben Sie nur sitzen«, begütigte er, als ich aufsprang. »Lassen Sie sich ja nicht stören! Ich wollte Sie nur etwas fragen. Der zweite Steuermann bei Ihnen heißt Knut Larsen, nicht wahr?«

»Jawohl, so heißt er.«

»Ist er schon lange auf Papas Schiff? Papa spricht ja nie von so etwas. Ich habe seinen Namen zufällig auf der Musterrolle gelesen.«

»Nein, er ist eben erst angetreten.«

»Wissen Sie auch, dass dieser Steuermann Reserveleutnant in der Marine ist?«

.,Jawohl, das ist mir bekannt.«

»Ist's ein umgänglicher Mensch? Ich muss ihn unbedingt sprechen.«

»Ach ja, es scheint so.«

»Dann werde ich ihn an Bord besuchen. Vielleicht können wir uns auch sonst wo treffen.«

»Das ist wirklich nicht nötig.«

..Nicht nötig?« —, stutzte der junge Mann.

»Sie können ja gleich mit ihm sprechen.«

»Gleich?...«

»Ich bin selbst der Steuermann Knut Larsen.«

Jetzt war die Verlegenheit und der Schreck endlich anderswo, und damit fand ich mich selbst wieder. Das Kadettchen klappte die Hacken zusammen und stammelte: »Verzeihen Sie, ich habe Sie nicht erkannt.«

»Das wundert mich nicht«, sagte ich lachend; »es ist auch nicht meine Schuld, dass ich in solchem Aufzug hier eindringen musste. Ich sehe wirklich nicht offiziersmäßig aus, aber augenblicklich bin ich dienstlich hier. Das entschuldigt mich wohl.«

Aber nun kam auch eine richtige Ungezwungenheit auf. Ich konnte alle Fragen des angehenden Seeoffiziers beantworten, und bald rief er Mutter und Schwester, sodass ein außerordentlich heiteres Zusammensein folgte, das die beiderseitige anfängliche Verlegenheit nunmehr in herzliche Freude umwandelte. Nur die Tochter behielt ihre Schüchternheit etwas länger, aber ich sah ihr doch an, dass sie im Innersten erfreut war. Sie hatte ja auch ohne Zweifel bemerkt, welch tiefen Eindruck sie auf mich gemacht, und so wenig sie sich am Gespräch beteiligte, schien es mir doch, als verstünden wir uns mit den Augen.

»Sie sind uns nun wirklich einige Genugtuung schuldig«, bemerkte die Frau des Hauses. »Wollen Sie nicht einen Abend mit uns verleben? Mein Mann ist tatsächlich in solchen Dingen zuweilen seltsam.«

»Gnädige Frau«, entgegnete ich, »erlauben Sie, dass ich nicht so rücksichtslos bin. Bis wir die Anker lichten, muss unbedingt ein Offizier an Bord sein. Der erste Steuermann fehlt noch, und Ihr Herr Gemahl müsste mich vertreten, wenn ich Ihrer gütigen Einladung Folge leistete. So gewissenlos kann ich aber nicht sein. Bedenken Sie, wie lange Trennungszeit Ihnen wieder bevorsteht!«

»Sie haben recht«, und ein leichter Schatten flog über ihre schönen Züge. Dann aber erhellten sie sich plötzlich:

»So bleiben Sie gleich und teilen unser Mittagsmahl! Mein Mann ist leider heute verhindert und wider seinen Willen an Bord. Sie können ihn dann am Abend für uns freimachen.«

»Und in diesem Anzug?«

»Erlauben Sie uns, den Menschen zu uns zu bitten und nicht den Anzug! Übrigens ist dieser Anzug ein Ehrenkleid. Ich traue Ihnen zu, dass Sie in solchem Anzug meinen Mann in Not und auch in den Tod begleiten würden.«

Da kam wieder ein tiefer Ernst über sie und uns alle. Ich erfasste ihre Hand und sagte feierlich: »Mein Gelöbnis, gnädige Frau, dass ich meinen Kapitän in Not und Tod nicht verlassen werde.« In Seemannskreisen macht man nicht viele Worte. In dieser Stunde hätte ich nicht mehr sagen können, aber wir fühlten alle, dass es aus tiefwahrem Herzen kam. Das genügt. Es schwebte um uns wie eine Ahnung, dass wir sehr Schwerem entgegengingen. Da sollten diese prachtvollen Menschen wissen, dass Knut Larsen seine Pflicht tun würde bis zum Äußersten.

Dann wurde es doch ein recht frohes Mahl. Die echte Freude kann sich nur aufbauen auf einem sehr ernsten Untergrund. Und ob ich voll Freude war! Was war dieses Erlebnis für ein Lichtblick in meinem ernsten Beruf! Augenblicke allein entscheiden Menschenleben. Augenblicke sind die Ewigkeiten, die unseres Daseins Zeiten regieren und entscheidend lenken. Meine 28 Jahre fassten voll glühender Begeisterung diesen Augenblick.

Im Hause des so streng enthaltsamen Kapitäns knallten die Sektpfropfen. Wir stießen an auf gute Fahrt, und als wir aufstanden, hatte ich der liebenswürdigen Frau mein ganzes Leben erzählt, von meiner Heimat, meinen Plänen und mancherlei Gefahren. Von dem Abwesenden wurde nicht ausdrücklich gesprochen, aber man fühlte seine Nähe. »Mein lieber Mann«, so erwähnte ihn die Hausfrau, »unser Papa«, sagten die Kinder. Und mir ging das Herz auf, ich vergaß Raum und Zeit, vergaß mein demütiges Aussehen und dachte nur: Also so ein bärbeißiger Heuchler ist dein gestrenger Kapitän. Aber wart'! Dir will ich alles Gute vergelten, was die Deinen heute an mir getan haben, so wahr ich Knut Larsen heiße.

Schließlich ein herzlicher Abschied, ein tiefer Blick aus den unergründlichen Augen der Tochter, ein leichter Händedruck — dann war ein Paradies für mich versunken. Ach was, versunken! Ein Paradies versinkt nie. Das lebt immerfort, es flüchtet nur manchmal aus der Außenwelt in das tiefste Innere. Dann ist's erst recht ein Paradies.

Träumend fand ich mich auf der Straße, ich schwebte, ich flog irgendwohin, nur mit dem einzigen Gedanken: Wie mag sie heißen? Kein Mädchenname war mir gut genug für sie. Leider hatte niemand ihren Namen genannt. Aber ich weiß, wie sie heißt, es kann nicht anders sein. Sie heißt überhaupt nicht, sie ist. Sie ist die eine, neben der es eine zweite nie gab, nie geben kann, nie geben wird, nie...

»Nanu«, hörte ich da plötzlich eine raue Stimme brüllen, »rammt mich da so ein Teerkasten und noch dazu — das ist mal kurios — das sieht ja gerade aus wie Knut Larsen! Hallo, Junge, Teerjacke, wat makst?«

Ja, ich war wirklich auf dem Jungfernstieg festgefahren an einem Koloss von sieben Schuh Höhe und entsprechender Takelung, als Kapitän schon auf zehn Knoten hin kenntlich. Ein väterlicher Freund übrigens, der mich als Schiffsjunge manchmal gebackpfeift hatte.

Langsam, aber umso sicherer fühlte ich wieder die Planke der seemännischen Wirklichkeit unter mir, während Jürgens losbrüllte, als gälte es, mitten auf dem Jungfernstieg einen Taifun zu überschreien:

»Wat, auf der ›Angela‹ bist du, beim Düwelskapitän? Ob ich ihn kenne? Hoho, hoho!!! Wir beide zusammen haben doch an der argentinischen Küste das Blaue vom Himmel heruntergepascht. Uns mit den Zollkutters herumgebalgt — piff, paff, piff, paff — Minen gelegt, — nicht zu knapp — ja, jetzt supt he Water — aber damals! Hoho! — den Grog aus Eimern — ein verwegener Bursche — der reine Satan — hoho, hoho! —«

»Mein Gott, Jürgens, brüllt doch nicht so! Ich verstehe ja alles, und wir sind nicht ganz allein auf der Straße!«

Der Hüne pustete und schnaubte wie ein Walross, dann wurde er langsam fähig, wie ein anderer Mensch zu sprechen. Bei ihm konnte ich auch nähere Auskunft erhalten.

»Kleine Reederei! Ja, groß ist sie nicht, hat nur fünf Segelkasten mit kaum zweitausend Tonnen fahren, die ›Angela‹ ist der größte. Was, Zahlungsschwierigkeiten?? Ungenügendes Betriebskapital?? Mensch, o Mensch, wer hat dir denn so ein Märchen aufgebunden? Diese Firma könnte sich neben die größten Reedereien stellen! Sie tut's nicht, sie will klein bleiben, will so nach und nach sanft einschlummern. Aber die befrachtet doch ihre Schiffe auf eigene Rechnung!! Was das zu bedeuten hat, das weißt du doch! Und alles bar! Ich bin einmal dabeigewesen — in Bahia — dreihundert Tonnen Kakao — sechsmalhunderttausend Milreis bar auf den Tisch — acht Wochen später waren hundertundfünfzigtausend Mark bar verdient! Käpten Düwel? Der war schon als Säugling millionenschwer! Und dann hat er auch noch ein amerikanisches Goldfischchen geheiratet! Du kennst seine Frau, die Angela? Wie er zu der gekommen ist? Hoho! Erspielt hat er sie. Erspielt, sage ich, mit der Fiedel. Ob der Violine spielen kann? — Junge, Junge, sag' ich dir — der spielt einem das Herz aus dem Leibe! Er sollte ja auch vollends ausgebildet werden, in Leipzig oder Wien, hatte schon immer die tüchtigsten Lehrer, die Stunde zwanzig Mark. Hoho! Was er für eine Schule besucht hat? Na, natürlich das Johanneum, das Gymnasium, wo soll denn der Sohn vom Senator Düwel sonst hingehen! Aber ebenso natürlich ist er aufs Salzwasser gegangen. Zwei Gebrüder Düwel waren es doch, die vor grauen Jahren dem Klaus Störtebeker endlich den Garaus machten und ihre Vaterstadt von der ganzen Seeräuberbande befreiten. Sie sind alle Seefahrer gewesen, die Düwels, das lässt sich nicht mehr aus dem Blut merzen. — Nee, jetzt spielt er nicht mehr, rührt keine Fiedel mehr an. Warum nicht? Ja, Junge, da muss mal was passiert sein. Das scheint mit seiner Heiraterei zusammenzuhängen. Das war überhaupt so eine romantische Liebesgeschichte. Du weißt doch, dass auch wir Deutschen so einen Johann Orth haben, einen Fürstensohn, der... man weiß nicht recht, er lebt im Exil, auf dem Wasser, nur auf seiner Jacht. Der ist damals mit der Angela, dem amerikanischen Goldfischchen, schon halb und halb verlobt gewesen. Na, scheint Ungnade geworden zu sein, Exil, was weiß ich! Aber er war fest aufs Verloben. Da kommt das kleine Säbelbein mit dem Mopsgesicht, fiedelt auf seiner Geige und... fiedelt das Goldfischchen und die gefeiertste New Yorker Schönheit dem Prinzen vor der Nase weg. Ja, wirklich! So ist's gewesen. Natürlich mit den nötigen Zutaten, die man nicht weiter kennt. Jedenfalls hat er seit dieser Zeit keine Fiedel mehr angerührt, und das ist nun schon mehr als zwanzig Jahre her. Wie der mit seiner Frau lebt, das hast du wohl gemerkt, wenn du in seinem Hause gewesen bist. Ein Herz und eine Seele! Übrigens solltest du den mal in Gesellschaft sehen, was das für ein feiner Kerl ist! Wenn der spricht, da lauscht alles. Da kann er auch auf dem Tisch oder einer freien Bühne stehen, da sieht kein Mensch mehr seine Säbelbeine, so kann der eine Gesellschaft hinreißen. Am glücklichsten freilich fühlt er sich bei seiner anderen Angela, an Bord seiner Bark. Da braucht er sich nicht immer zu waschen und kann sich den Stoppelbart stehen und den salzigen Wind um die Nase wehen lassen. 's ist halt ein ganz besonderer Kerl, dieser DüwelsKäpten, ein ganz besonderer. Hast du übrigens auch Fräulein Angela gesehen? Ganz die Mutter. Aber was schwatz' ich da! Höre, mien Jong, hier in diesem Hause gibt's in ganz Hamburg den besten Porter vom Fass, hallo!...«

Nein, daraus wurde nichts! Dienst ist Dienst. Ich machte mich schleunigst los und eilte an Bord. Jetzt wusste ich ja, was ich wissen wollte und noch vieles mehr. Also auch die hieß Angela. Natürlich. Das konnte gar nicht anders sein: Angela Düwel! Hm.

Mit vielen Entschuldigungen gewappnet kam ich an Bord. Auf ungezählte Millioooooonen Trichinen durfte ich schon gefasst sein. Aber der Käpten war noch gar nicht zurück.

Dagegen erwartete mich eine neue Überraschung.

Ich suchte den Steward, sah auf dem Kajütengang eine Tür offen, die bisher immer verschlossen gewesen war. Ich hatte auch nie versucht, sie zu öffnen. Ich wusste, dass es die Tür zur Kabine des ersten Steuermanns war. Jetzt fiel mir ein, dass hier achtern im Schiff allerdings noch ein größerer Raum vorhanden sein müsse. Die Kapitänskajüte war mir zu klein. Aber ich hatte in den vier Tagen anderes im Kopf gehabt und keine Zeit gefunden, über den Raummangel nachzudenken.

Also war mein Kamerad inzwischen angekommen, und da die Tür offen stand, trat ich ein, um mich ihm vorzustellen.

Aber da erlebte ich nochmals eine Überraschung wie am Morgen. Alle Wetter, war das ein Kajütensalon! Hier war alles da, was ich in der Kapitänskajüte vermisste. Und noch vieles mehr dazu. Das sah aus wie die Studierstube eines vornehmen Gelehrten. Die Wände waren mit Bücherborten besetzt, auch quer durch den Raum liefen Bücherreihen, Hunderte, vielleicht mehr als tausend Bände waren da aufgestapelt, eine großartige Bücherei. Am Boden gleich neben der Tür lag ein Buch. Ich hob's auf und las den Titel:

C. F. Gauß: Sechs Beweise des Fundamentaltheorems über quadratische Reste. Mit Anhang: Abhandlung über bestimmte Integrale zwischen imaginären Grenzen.

Donnerwetter! Unsereins ist ja genug mit Mathematik gefüttert worden. Mein Geschmack ist's gerade nicht. Soweit ich in der höheren Mathematik nicht unbedingt zu tun habe, da lat ich mien Näs von aff. Wenn ich nur den Namen des berühmten Braunschweigers Gauß höre, überläuft es mich schon kalt.

Da schien ja mein Kamerad ein unheimlich gelehrtes Haus zu sein.

Während ich aber das fürchterliche Buch wieder einzuordnen suche, fällt mein Blick auf den Schreibtisch, und da sehe ich — aber das kann doch nicht sein! Ich bin heute offenbar nicht mehr im richtigen Zustand. Nein, es ist kein Zweifel: ich sehe — Angela. Angela? Nein, doch wieder nicht. Das Brustbild des jungen, schönen, engelgleichen Mädchens kann meine Angela nicht sein. Die meine — so nenne ich sie schon — ist braun, diese schwarz. Und der Mund ist ein wenig anders. Es ist ähnlich, aber es ist nicht meine Angela. Es ist — wahrhaftig, es ist die Mutter. Frau Kapitän Düwel ist's, aber als zwanzigjähriges Mädchen. Wie schön sie ist!

Und hier in diesem Raum ihr Bild! Sonderbar. Und doch wieder nicht sonderbar.

Offenbar ist hier die gemeinsame Kajüte und der Arbeitsraum des Kapitäns und des ersten Steuermanns, der Schiffssalon! Neben dem Bild hängt in einem Glasbehälter eine Violine, ein altes, altes Holz mit gesprungenen Saiten...

Da kommt jemand durch die andere Tür, wo es noch weiter nach achtern geht. Ich sehe eine wundervoll eingerichtete Koje, einen prächtigen Waschtisch, von dem die Gestalt herkommt. Das ist offenbar mein Kamerad, und ich gehe ihm entgegen.

Aber nein, es ist der Steward, ein schon bejahrter Mann. Er scheint verdrießlich, mich hier zu sehen und macht den Versuch, mich unauffällig hinauszudrängen. Ich bin aber ganz arglos und frage:

»Wer haust denn hier?«

»Mister Rugby.«

Richtig, so hieß der erste Steuermann. Ein Amerikaner.

»Der treibt wohl Mathematik?«

»Jawohl, Mister Rugby schreibt immer.«

»Auch der Käpten?«

»Herr Kapitän Düwel? Nein.«

»Aber der hält sich doch wohl gewöhnlich hier auf?«

»Der Käpten? Der kommt nie in diese Kajüte herein, nie. Das ist die Kajüte von Mister Rugby, sein Studierzimmer, Herr Steuermann, ich muss die Tür verschließen.«

»Ist er denn nicht hier? Ich dachte, er sei schon gekommen.«

»Nein, Herr Steuermann, Mister Rugby ist noch nicht gekommen, und ich muss seine Kabine geschlossen halten.«

Merkwürdig, merkwürdig! Nachdenklich verließ ich den Raum. Wer mag dieser Mister Rugby sein? Bei ihm ist die Pracht und die Violine und — Angela! Und der Kapitän kommt nie hier herein! Was für Rätsel birgt doch die Welt überall, und wär's auch die kleine Welt einer winzigen Segelbark.

Am anderen Morgen in aller Frühe nahm uns ein Schlepper ins Tau. Der erste Steuermann war noch nicht an Bord.

Vor Cuxhaven lag ein englischer Dampfer von sehr vornehmem Äußeren, schien eine große Dampfjacht zu sein. Ein Boot löste sich ab und hielt auf uns zu.

»Da kommt he, der Mister Rugby«, hörte ich einen Matrosen zum anderen sagen. »'s ist doch merkwürdig! Das ist nun schon zum dritten Mal so. Immer geht Mister Rugby, wenn wir Anker legen, vor Cuxhaven von Bord, aber niemals an Land, immer nur auf einen anderen Dampfer. Ich glaube, der darf gar nicht an Land, wenigstens nicht auf deutschen Boden...«

»Ach, holt dien snoddriges Mul!«, wurde der Sprecher vom vorübergehenden Bootsmann jäh unterbrochen.

Dann kam er. Einiges Gepäck wurde an Bord gereicht.

Donnerwetter! War das ein prachtvoller Mensch! Eine hohe fürstliche Erscheinung mit einem graumelierten Vollbart, jede Bewegung königlich, im Blick eine Hoheit, dass jeder sich ohne Weiteres verneigte. Das also war unser erster Steuermann!

Der schönste Mann, den ich je gesehen habe, war Kaiser Friedrich in der Zeit, als er noch ›Unser Kronprinz‹ war. Ein Bild der Schönheit und Ritterlichkeit. Wenn der Mann den Degen zog und die Truppen damit grüßte, da fasste die Regimenter eine Begeisterung, dass sie zu jeder, auch der schwersten Leistung bereit waren. Als diese schier überirdische Titanenerscheinung an der Spitze der Gardekürassiere in Paris einzog, da hat er auch auf die grimmigsten Deutschenfresser und Deutschenhasser einen tiefen Eindruck gemacht. Noch nach Jahren hörte ich alte Franzosen mit bewundernder Ehrerbietung von ihm sprechen. Ich glaube, einen solchen Kaiser würden die Franzosen heute noch allen ihren Präsidenten vorziehen, wenn sie ihn nur bekämen.

An Kaiser Friedrich musste ich unwillkürlich denken, als Mister Rugby leicht und sicher über die Bark schritt.

Er trat grüßend auf den Kapitän zu: »Melde mich an Bord.«

Ein flüchtiger Antwortgruß. — »Steuerbord hat Wache.«

Ich war von der Backbordwache, der Kapitän vertrat den ersten Offizier.

Nach fünf Minuten kam dieser von achtern zurück. Er trug blaue Arbeitshosen und Flausrock und löste den Kapitän ab. Wir trafen zusammen. Ich stellte mich vor: »Larsen.«

»Rugby.«

Zwei große blaue Augen flammten mächtig auf und musterten mich. Ich fühlte, wie sie durch und durch gingen. Dann hielt er mir die Hand hin.

»Wir werden gut zusammen auskommen, Herr Kamerad.«

Herzlich klang es, herzlich drückte er meine Hand.

Wir hätten übrigens nicht viel Gelegenheit gehabt, uneins zu werden. Er ging seine Wache und ich die meine, wir sahen uns nur bei der Ablösung. So eng begrenzt ein Schiff ist, so kann man sich doch nirgends so aus dem Weg gehen wie hier, wenn man verschiedener Wache zugehört. Man geht dann stets aneinander vorbei. An Bord kennt man nicht Tag noch Nacht. Ununterbrochen wird von einem Teil der Mannschaft gearbeitet, ›gewacht‹. Bei uns gab's die sogenannte englische Wache, d. h. abwechselnd vier Stunden Dienst und vier Stunden Freizeit. In dieser wird gegessen, geschlafen, geflickt, wohl auch gelesen, der Mann hat jedenfalls im ganzen zwölf Stunden für sich. Das ist sehr viel Zeit. Die deutsche Wache gewährt nur acht Stunden Freizeit, das reicht gerade zum Schlafen aus. Da haben beide Wachen manchmal zusammen zu arbeiten. Bei Sturm und Seenot müssen natürlich alle Mann an Bord, da wird auch die ruhende Wache ›aufgepurrt‹, wie der Kunstausdruck lautet. Je nach den Vorstellungen, die ein Kapitän von Seenot hat, kann er dabei seine Leute sehr quälen. Es ist bezeichnend, dass man bei Kapitän Düwel, auf »›unserer‹ Angela«, für die ich nun auch begeistert war, die englische, mildere Wache bevorzugte und ohne ganz dringende Not die Leute nicht aufpurrte.

Ich muss hier doch unsere gesamte Mannschaft kurz vorstellen, weil jeder Einzelne in den ganz ungewöhnlichen Abenteuern, die unser harrten, nach seiner Art redlich seinen Mann gestellt hat.

An sich ist auch das kleinste Schiff eine Welt für sich, die noch durch die verschiedenen Wachen in zwei Teile zerfällt. Zwar nicht in eine Tag- und Nachtseite, wie die Welt da draußen, sondern in eine Steuerbord- und Backbordwache. Die andere Welt, in der die gewöhnlichen Menschen leben, versinkt fast ganz für den Seemann. Darum gewöhnt sich der Seemann so schwer wieder in sie ein und kann seine Sonderwelt kaum mehr lassen, wäre die andere auch noch so behaglich und angenehm. Es scheint, dass der Durchschnittsmensch eine Begrenztheit unbedingt nötig hat und dass er im Grenzenlosen erst gedeiht, wenn er als Geistwesen sehr hoch steht.

Auf einem Schiff aber ist alles besonders eng zusammengedrängt; Freud und Leid, Glück und Unglück, Liebe und Hass spielt sich alles zwischen den paar Planken ab; auch sie sind Bretter, die eine Welt bedeuten. Dafür schwimmt die so enge Welt in der Unermesslichkeit und Unbegrenztheit, unabhängig von Ort und Zeit, wie ein Stern im All. Es gibt nicht groß und klein in der Welt. Diese anscheinend kleine Welt ist genau so bedeutungsvoll wie jede andere.

Wie man sich da kennenlernt, was man da beobachten kann! Da sieht man erst, dass jeder einzelne Mensch, mag er auch noch so einfältig sein, im Grunde eine einzigartige Besonderheit ist. Gewiss ist's draußen in der weiten Welt ebenso wie in unserer engen, aber hier kommt auch das Kleinste zu voller Geltung und tritt auf als Riesengröße, als gleichberechtigte Größe. Das ist's, was bei uns so viel innere Befriedigung schafft.

Das hatte ich natürlich vorausgesehen, dass der Matrosenwitz sich ohne Weiteres des Gegensatzes Düwel und Angela bemächtigen werde. Das war umso leichter zum Ausdruck zu bringen, weil jeder Matrose mit dem Vornamen gerufen wird. Die Vatersnamen kennt man meistens gar nicht. Auch die Vornamen wechseln. Haben zwei Matrosen den gleichen, so wird der eine vom Offizier einer Wache einfach umgetauft. Außerdem führt jeder einen Spitznamen, der ihn meist treffend zeichnet oder irgendeine seiner Heldenrollen verewigt.

Demnach gab's auf der ›Angela‹ viele Teufel. Der Käpten musste doch seine richtigen Untertanen haben, und die Religion hat uns ja so viele Teufel gelehrt!

Da war in der Steuerbordwache der Matrose Rudolf. Er hatte einmal einen Brief erhalten von seiner Braut, hatte ihn liegen lassen, und andere hatten ihn gelesen. Er trug außen die Aufschrift: Herrn Rudolf Pelz, aber innen lautete es: Mein liebes Bubi! Da hieß er Bubi Pelz oder Pelzens Bubi, und damit war der B e e l z e b u b schon fertig. — Sein Kamerad in der Wache hieß Ferdinand Lukas oder Lukas Ferdinand. Aus ihm wurde ein L u z i f e r . — Der Leichtmatrose Hein, von dem ich öfter zu erzählen habe, war an Verwegenheit der reine S a t a n . Daher trug er diesen Ehrennamen. Er sah übrigens nicht danach aus. Das Salzwasser wollte ihn nicht beizen, er hatte fast ein Mädchengesicht trotz seiner achtzehn Jahre und war sanft und schüchtern, sehr bescheiden und errötete leicht. Er war freilich ein wenig schmuddelig, etwas sehr schmuddelig, fuhr schon seit vier Jahren, hatte aber merkwürdigerweise schon zweimal in sein Abgangszeugnis eine böse Bemerkung bekommen: »Bedarf sehr der Aufsicht.« Das ist keine gute Note, die durch ein ›Sehr gut‹ in Seemannschaft und Nüchternheit kaum wieder aufgehoben wird. Warum mochte wohl Kapitän Düwel diesen sanften Heinrich, dieses demütige Bürschchen aufgenommen haben? Es sollte später deutlich werden. — Dann gehörte noch zu dieser Wache der Matrose Jochen, genannt S o ß e n s n u t , weil er gar so schrecklich Tabak kaute, der Matrose Reinhard Claudius, genannt Reineclaude oder einfach P f l a u m e , und der Schiffsjunge Klas, genannt der B u t t e r l e c k e r , ein Name, der keiner Erklärung bedarf. Diese ganze Steuerbordwache stand unter dem Befehl von Mister Rugby, dem ersten Steuermann.

Ich selbst befehligte die Backbordwache und hatte unter mir den Matrosen Jasper Nydeek, den schon erwähnten Holländer. Man nannte ihn K a s p a r H a u s e r , vielleicht des Gleichklangs wegen, aber auch, weil er wirklich ein Kaspar Hauser war, von unbekannter Herkunft. Er war als neugeborenes Kind in Rotterdam am ›Nydeek‹ aufgefunden worden und hatte daher seinen amtlichen Namen erhalten. — Dann war da der Matrose Karl, genannt P i e p m a t z . Er schrieb sich Matz, man sagte ihm aber nach, er habe wirklich zuweilen einen Piepmatz im Kopf. — Ein echter Bayer hatte sich auch unter das Schiffsvolk verlaufen; die Süddeutschen sind keineswegs selten unter den Seeleuten. Es war der Matrose Sepp, genannt b a y e r i s c h e r H i e s l , auch T e c h t l - M e c h t l . — Ferner Alois, ein Österreicher, genannt K r u z i , weil man oft das Wort Kruzitürken oder bloß Kruzi von ihm vernahm. Er war ein sehr tüchtiger Matrose. — Dazu gehörten noch der Leichtmatrose Ubbo, der S c h n e e s i e b e r , ein wirklich leichter Matrose, dem man nicht viel zutraute, und der Schiffsjunge Hans, unser › N ä s w a t e r ‹ , der er wirklich war. Ein ganz gerissener Taugenichts.

Zu diesen 14 Mann der beiden Wachen kamen noch vier Unteroffiziere, die keine Wache gingen, sodass wir zusammen mit dem Kapitän 19 Mann waren.

Von den Unteroffizieren, die auf dem Segelschiff hervorragend wichtig sind und bei uns noch besonders wichtig werden sollten, muss ich ein kurzes Wort der Vorstellung sagen. Unter ihnen befand sich die Hauptperson der ganzen Geschichte, der Schiffskoch. Wie sein eigentlicher Name war, das wusste niemand, vielleicht er selber nicht. Wir nannten ihn Popanz, weil er ein Neger war, und zwar ein ganz pechschwarzer. Er glänzte geradezu, als sei er mit Spirituslack angestrichen. Häufiger noch hieß er A h a s v e r . Vielleicht schien der Name unter die Teufelsmannschaft gut zu passen, vielleicht kam's her von seinem ruhelosen und zappeligen Wesen. Das war nicht gewöhnliche Nervenschwäche, sondern ein ganz geheimnisvoller Zustand, der mir nie ganz deutlich wurde. Er musste beständig die Arme oder Beine schlenkern, mit den Händen ein unglaubliches Gebärdenspiel aufführen, und wenn er das nicht konnte, schnitt er Gesichter, die allerungeheuerlichsten; er verdrehte die Augen in unbeschreiblicher Weise, dass sie wie weiße Flecken aus dem pechschwarzen Gesicht leuchteten, oder er wackelte mit den Ohren wie ein Pferd. Sogar im Schlaf fanden seine Gliedmaßen und Züge keine Ruhe. Er selbst schien sich Bumbo zu nennen, wenigstens fügte er dieses Wort stets zu seiner kräftigsten Bejahung, die er bei jeder Gelegenheit gleich doppelt anwendete. Fragte man ihn: »Ist der Kaffee fertig, Ahasver?«, so antwortete er: »Ahl fertik, Massa, fertik, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre!« Oder: »Ahasver, bist du eigentlich verheiratet?« — »Nie nix heiraten haben, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre!«

In seinem Fach war er aber ein Künstler, wie es kaum einen zweiten gab. Er bekam nicht nur ohne Soda die härtesten Erbsen weich oder verstand aus Sohlenleder zarte Rindstücke zu braten. Er war auch geradezu schöpferisch tätig. Von tausend Kochkünsten will ich nur zwei erwähnen. Er konnte künstliche Eier herstellen, die man von natürlichen nicht unterscheiden konnte, weder im Aussehen noch im Geschmack. Außen die Schale, dann das Weiße und innen das Gelbe. Man konnte Hühnereier, Möweneier, Kiebitzeier bestellen, Bumbo schaffte innerhalb einer Stunde eine ganze Schüssel der gewünschten Eier, hartgekocht, weichgekocht, Spiegeleier, Rühreier, wie man's forderte. Nur ausbrüten ließen sich die Eier nicht, aber das wurde auf dem Schiff auch nicht verlangt. Hatte er aber natürliche Eier, so wusste er ihnen durch eine Einspritzung mit einer haarfeinen Röhre hundert verschiedene Geschmäcker zu geben, wahrhaft wunderbar. Ebenso verstand er, künstliche Austern herzustellen. Er hatte seine ständigen Austernschalen, die er mit irgendeiner geheimnisvollen Masse füllte, dass sie von den besten Holländern nicht zu unterscheiden waren. Nur angewachsen waren sie nicht und hatten keinen Bart.

Dieser Neger wusste wohl nicht, was er wert war. Es ist ja bekannt, dass es Hotels und reiche Leute gibt, die auf üppige Gastmähler halten, die solch gottbegnadeten Kochkünstlern, noch dazu, wenn sie über eigene Gedanken verfügen, geradezu fürstliche Gehälter zahlen. Köche, Tenöre und Jockeys stehen sich oft viel besser als Minister. Bumbo aber bekam eine Heuer von 100, sage einhundert Mark monatlich, wie ein gewöhnlicher Schiffskoch auf einem Segelkasten. Wusste er's nicht besser? —

Und doch hätte er's wissen müssen. Zuletzt, d. h. vor sechs Jahren, war er auf einem Mississippidampfer gefahren, einem Luxusdampfer, den reiche Farmer, Plantagenbesitzer und Fabrikherren benutzen, die einmal etwas besonders Gutes essen wollen. Dort hatte er im Monat dreihundert Dollar bekommen. Für Amerika ist das nicht einmal sehr viel. Aber Kapitän Düwel hatte ihn in New Orleans von dem Flussdampfer geholt, und nun machte er schon seine vierte große Reise auf der ›Angela‹ mit.

Wie war das möglich? Es gab nur eine Erklärung. Irgendeine Dankbarkeit oder sonstige Verbindlichkeit, die ihn an den Kapitän band. Denn für ihn wäre Bumbo durchs Feuer gegangen. Er fühlte sich auch sichtlich außerordentlich wohl auf der ›Angela‹. Er hätte gut einen Kochmaat haben können, einen Küchengehilfen, aber er brauchte keinen. Er machte alles allein. Ich hätte ihm anfangs stundenlang zusehen können, wenn er nur Kartoffeln schälte. Wie der Kerl das machte! Wie ein Kreisel lief die Kartoffel durch seine Finger, und wenn man glaubte, das Schälen finge nun an, so warf er die geschälte schon in den Wasserbottich und griff nach einer anderen. Und dabei ein unausgesetztes Zappeln und Gesichterschneiden, Augenverdrehen, Ohrenwackeln, auch Schwatzen, wenn er nur einen Zuhörer gefunden. Ein ganz befonderer Mensch, dieser Bumbo.

Auch die eigentlichen Unteroffiziere waren die ständigen Begleiter von Kapitän Düwel. Es schien, als ob eine geheime Anziehungskraft von dem Mann ausginge, die alle fesselte, die einmal mit ihm in Berührung gekommen waren. Da war der Bootsmann Peter Kwän, ein Finnländer, zugleich Schiffszimmermann, genannt P e t r o l e u m . Das kam nicht nur her von seinem Namen Peter, sondern auch von seinem Geschmack. Er trank alles, was irgendwie fettig war, mit Leidenschaft. Vielleicht nicht gerade Petroleum, aber noch das ranzigste Schmieröl, sogar dünne Ölfarbe schlürfte er mit Behagen. Er war fast ebenso breit wie hoch und klein wie der Kapitän und dabei von ungewöhnlicher Kraft.

Eine besondere Rolle spielte seit langen Jahren auch der Steward, ›Herr‹ Friedrich R a i m u n d . Er war Respektsperson und hatte keinen Beinamen, nur musste man ihn ›Herr‹ nennen. Ich hatte das anfangs nicht gewusst, niemand machte mich oder irgendwen darauf aufmerksam, aber unwillkürlich setzte er sich durch und flößte Achtung ein. Er war ein ruhiger, vernünftiger, älterer Mann, eben Herr Friedrich Raimund.

Vom Segelmacher, dem Sailmaker, hätte ich eigentlich früher sprechen sollen, aber es ist von ihm nicht viel zu sagen. Er war von uns allen der Vornehmste, hieß Kurt von Strassen, genannt der S t r o m e r , war aber ein Windbeutel erster Güte, übrigens in seinem Beruf ein tadelloser Arbeiter. Seiner adligen Familie war er vermutlich abhanden gekommen.

So. Das war die Schiffsmannschaft, 19 Mann. Wenn ich mir jeden Einzelnen jetzt nach unseren gemeinsamen Erlebnissen im Geist vorstelle, möchte ich über jeden ein besonderes Buch schreiben. Jeder war eine Eigenart. Aber so ist jede menschliche Gesellschaft. Man muss nur Augen haben, sie richtig zu sehen, Augen, welche die Werte sehen und nicht die Oberflächen. Ein Schiffsvolk unterscheidet sich vielleicht nur dadurch von sonstigen Gesellschaften, dass es immer gemeinsame Erlebnisse hat und dass in den schweren Augenblicken, deren es bei uns viele gibt, jeder unausweichlich seinen Mann stellen und damit sein Bestes offenbaren muss, wozu andere oft nicht die Gelegenheit haben. Aber wunderbar ist doch die ganze Welt und überaus wertvoll alle ihre Bewohner, auch wenn sie nicht sonderlich erkannt werden. Es gibt Augen, die sie richtig einzuschätzen wissen.

Wir segelten mit Stückgut, hauptsächlich Waren der Eisenarbeit und Webkunst, auch viele Lackfarben und sonstigen Chemikalien, um Kap Hoorn herum nach Valparaiso.

Die Mannschaft hatte Zeit, sich einzuleben und einander anzupassen. Was erlebt man ncht alles in vier Monaten Segelfahrt! Da lernt man den Menschen kennen. Da war der Leichtmatrose Hein, der sanfte Heinrich, ein Breslauer, der durchaus kein Platt sprechen wollte, dafür aber in seinem Hochdeutsch immer ungemein höflich war, sodass er zunächst den allgemeinen Spott hervorrief und ›sanfter Heinrich‹ genannt wurde.

»Seien Sie so freundlich, Herr Matrose« — »Entschuldigen Sie, bitte« — »Wollen Sie nicht die Güte haben« — und dergleichen Redensarten flossen ihm stets von den Lippen. Als wir aber auf hohe See kamen und man sah, wie er seine Arbeit verstand und ganz als Vollmatrose zu gebrauchen war, da hieß er bald der wilde Hein. Und als man merkte, dass die schlanke Gestalt mit stählernen Muskeln ausgestattet war und er sich als verwegener Turner entpuppte, da wurde er der tolle Hein. Schließlich lernte man ihn von seinen eigentlichen Seiten kennen. Wenn alles riss und brach, da fing Hein erst an, aus sich herauszugehen. Dann bekam er einen anderen Gesichtsausdruck, und mit kühler Ruhe und klarer Besonnenheit führte er das Tollkühnste und Unmöglichste aus. Da nannten sie ihn den Satan. Hatte er aber sein Stück vollbracht, dann sah er wieder aus wie ein unschuldiges Mädchen, und ein Lächeln kam, als wollte er sagen: »Entschuldigen Sie freundlichst, aber ich konnte das nicht mit ansehen, ich musste in die Todesgefahr hineinspringen.«

Meinen Herrn Kameraden Mister Rugby bekam ich nie zu sehen. War er im Dienst, so war ich in der Ruhe, und außer seiner Wache betrat er nie das Deck. Er saß hinter seinen Büchern und schien zu arbeiten. Dagegen war er öfter bei dem Kapitän in dessen Kajüte. Was die beiden zusammen sprachen, wusste ich natürlich nicht, und ein Lauscher bin ich nie gewesen. Es ist mir zu unmännlich. Aber einmal merkte ich doch, dass es da drin etwas lauter zuging. Fast klang's wie ein Schluchzen. Als dann der Kapitän auf den Gang trat, sah ich's ihm an. Wahrhaftig, er hatte geweint. Ich war tief, tief erschüttert. Wenn ich mir diesen eisernen Mann vorstellte und ihn weinend dachte, nein, das konnte ich nicht. Und doch musste es wahr sein. Was lagen da für Geheimnisse vor in den beiden Kajüten dieser Männer, deren eine der Kapitän nie betrat?

Aber was ging's mich an! Denn wenn ich beide zu sehen bekam, so geschah es in rein dienstlichem Verhältnis.

In Valparaiso wurde die ganze Ladung gelöscht. Geschäftlich sprach sich Kapitän Düwel niemals aus, aber Agenten kommen und gehen im Hafen auf ein Schiff; da hieß es, wir würden mit einer Gelegenheitsfracht nach Iquique gehen, um dort Salpeter zu nehmen. Aber daraus wurde nichts. Wir nahmen Sandballast und segelten nach Guayaquil. Wir erfuhren, nachdem das Geschäft abgeschlossen war, Kapitän Düwel habe dort 500 Tonnen Kakao gekauft. Alles war telegrafisch abgemacht worden. Und wie hatte da das Kabel gespielt!

Unser Käpten schien sich auf Kakao zu verstehen. Schon Jürgens in Hamburg hatte von einem großen Kakaogeschäft erzählt. Diesmal waren's gleich 500 Tonnen, das ist eine Million Pfund Sterling, die bar bezahlt waren. Es klingt viel. Aber was ist das im Welthandel! Der Staat Ecuador führt jährlich 15 Millionen Kilogramm Kakaobohnen aus und bildet noch nicht einmal das Haupterzeugnisland, wenn auch der Kakao 90 % seines eigenen Handels ausmacht. Erfreulich ist aber, dass Deutschland in dem dortigen Handelsverkehr an zweiter Stelle steht. Deutschland ist eine Macht in der Welt und soll's immer mehr werden, und wir Seeleute helfen dazu.

Aber ehe wir nach Guayaquil kamen, etwa auf dem 10. Breitengrad, erlebten wir einen Sturm, der das Schiff erbeben machte. Es war nicht unser erster. Wir hatten schon zwei gehörige Glanzleistungen Neptuns erlebt. Allein die ›Angela‹ war ein gutes, festes Schiffchen, dem ein Sturm so leicht nichts tat. Wir ließen uns ein paar Tage gehörig abschütteln, wurden zwar ein wenig außer Kurs geworfen, aber dann war's vorbei, und man konnte sich wieder auf Deck halten.

In der Nacht brach sich der Sturm, am Morgen war hohe See. Da sahen wir unweit das Wrack eines Seglers. Es war noch bemannt. An einem Maststumpf konnten die Schiffbrüchigen noch Notzeichen geben.

»Schoner ›Cleveland‹, Liverpool. Höchste Not.«

Das sahen wir freilich. Die Menschlein, die den Wogen preisgegeben waren, pumpten auf Tod und Leben, um nicht zu versinken. Es war ein furchtbarer Anblick. Furchtbar, weil wir ihnen nicht helfen konnten. Wir steuerten unter Sturmsegel, aber ihnen konnte überhaupt niemand helfen. Das Boot muss erst noch erfunden werden, das bei solchem Seegang aussetzen kann, ohne sofort zertrümmert zu sein. Von einem Dampfer ist's eher möglich. Da hängen die Boote in Davits, das sind Krane, an denen sie ausgeschwungen und herabgelassen werden können. Das gibt's bei dem Segelschiff nicht. Unsere lagen mittschiffs in sogenannten Klampen. Da ist nichts zu wollen.

Aber Menschen versinken zu sehen, ohne helfen zu können, ist entsetzlich.

Auch wenn's Engländer sind. Unser Kapitän liebte sie nicht. Ich auch nicht. Wer zur See fährt, kennt sie zu gut. Zwar hatte der Käpten nie ein Wort darüber fallen lassen, aber man merkt's doch. Wenn er einen Engländer sah oder die englische Flagge, wandte er sich ab. Er mochte sie nicht. Aber hier war's anders. Die Todgeweihten da drüben waren nicht mehr Engländer, sondern Menschen. Kapitän Düwel starrte und starrte hinüber. Er schien etwas nervös zu werden. Dann wandte er sich an Mister Rugby, der neben ihm stand:

»Franz, schöll dat nich gahn, schöllt wie't wagen?«

»Du bist wohl toll, Gustav« —, stieß der entsetzt hervor.

Das war das erste Mal, dass ich hörte, wie sie sich duzten. Sie verkehrten sonst ganz dienstlich. Da kann man den Kapitän nicht ›du‹ nennen.

Nein, wir konnten den Schiffbrüchigen nicht helfen, es wäre heller Wahnsinn gewesen. Zwar der Sturm flaute ab, es wurde ein mäßiger Wind draus, aber diese See! Natürlich die bekannten ›haushohen‹ Wellen, die gab's nicht. Die gibt's überhaupt nicht. Aber wer die See gesehen hat, der kennt sie, wer sie nicht gesehen hat, dem kann man sie nicht beschreiben. Es war wie ein irrsinnig gewordenes Hügelland, in dem Wasserberge und Wasserschlünde wild durcheinander quirlten, wo die Wogen gar nicht Zeit hatten, sich zu überstürzen, weil sie von neuen Strudeln aufgenommen wurden. Und uns warf's drin herum, jedes Boot wäre zerschellt.

Aber was tun? Den Verzweifelten da drüben ein tröstendes Wort zusenden, eine Hoffnung zuwinken, wo keine ist? — Sie mussten selbst wissen, dass keine Hoffnung war. Also nur keine billigen Trostworte!

Ja, es ist hart! Der Seemann muss zuweilen ein gar hartes Herz besitzen, und in diesem spielen sich Vorgänge ab, von denen andere Menschen keine Ahnung haben.

Wir drehten bei. Als wir abgetrieben wurden, setzten wir noch den Klüver. So gingen wir über Stag und kreuzten langsam auf, so gut es mit Sturmsegel möglich war. Wir wollten uns nicht lösen, ehe nicht jede Hoffnung begraben werden musste.

Da, hurra! Am Horizont steigt ein Rauchwölkchen auf. Ein Dampfer. Der kann eher helfen. Wenn er nur herankam! Wenn die da drüben sich nur über Wasser halten konnten!

Wir taten alles, um uns bemerkbar zu machen. Bis zum Flaggenknopf ging's hinauf, um einen Lappen zu schwenken. Und siehe da, es gelang. Der Dampfer drehte bei. Es war ein mächtiger Kasten mit drei Schornsteinen. Auch ein Engländer. Ein Post- und Personendampfer.

Es ist nicht leicht für einen Kapitän, beizudrehen und Zeit zu versäumen mit Rettung Schiffbrüchiger. Schon die Kohlen kosten viel, dann die Verspätung! Wenn's heißt ›überfällig‹, werden Dividendenbrüder und Reederei nervös. Es muss ja alles, was vorgeht, ins Logbuch eingetragen werden, und der Kapitän hat vor seinen Auftraggebern und der Versicherung, schlimmstenfalls auch vor dem Seegericht, die volle Verantwortung für alles. Würde es diesem Engländer lohnen, wegen des jämmerlichen Schonerwracks und der armseligen zehn Menschlein drauf außer Kurs gebracht zu werden? —

Ich kenne die Engländer als Seeleute gut. Der Wahrheit die Ehre! Die englischen Matrosen sind tüchtige Burschen, die fürchten sich vor Tod und Teufel nicht, wenn's gilt. Aber dennoch ist ebenso wahr, dass ein englischer Handelskapitän lieber deutsche Matrosen anmustert als seine Landsleute. Die Deutschen sind noch besser.

Aber diese wagten es. Vorsichtig umfuhren sie das Wrack, denn es konnte Tauwerk nachschleppen, das die Schiffsschrauben sehr gefährdet. Wir sahen, wie die Offiziere auf der Brücke in ernster Beratung standen. Dann hieß es offenbar: »Freiwillige vor!« Und ein Kutter wurde klargemacht. Es sprangen gleich einige Dutzend Matrosen heran.

Von diesen wurden acht ausgewählt.

Der Kutter ging zu Wasser. Natürlich ohne Besatzung.

Aber krach — weg war er.

Der zweite Kutter klar!

Wieder kam ein Boot an die Wellen, wieder zertrümmerten sie es an der Bordwand.

Neue Beratung.

Eine Jolle klar!

Der Kapitän hielt eine Ansprache.

Ein Matrose trat vor und grüßte.

Der Offizier gab ihm die Hand, der Matrose wandte sich und schüttelte einigen Kameraden die Hände, drehte sich weiter um, nahm stramme Haltung und blickte zur englischen Flagge auf, schwang sich auf die Reling und ins Boot.

Es ging zu Wasser.

Krach — weg war es!

Mit ihm der Mann.

Er hatte das Unheil kommen sehen, hatte die Hakenstange weggeworfen, war zurück ins Tauwerk gesprungen, aber auch das Boot war auswärts geschleudert worden, hatte ihn noch erreicht, ihm die Beine abgeschlagen, ihn zerquetscht und zermalmt. Im wilden Gischt war er versunken. Armer Junge! Arme Mutter! Aber ein Held bist du, ein namenloser Held. Die Ewigkeit wird deinen Namen nicht vergessen. Als Held bist du eingetreten.

»Unmöglich.«

Der Dampfer hatte getan, was er konnte. Es war unmöglich.

Und die Menschen drüben auf dem Wrack! Wie mochten die dem Dampfer nachblicken! Und weiter winkten sie. Nur immer mit einer Hand, die andere musste die Kurbel drehen auf Tod und Leben. Ja, glaubten die etwa, wir sollten ausführen, was dem Dampfer unmöglich war? Wir sollten ein Boot aus den Klampen heraus und zu Wasser bringen? — Es waren doch Seeleute. Die mussten doch wissen, wie's auf einer Segelbark aussieht. Die hatten doch nur dem Tod ins Auge zu sehen.

Ach ja, sie wussten alles. Sie wussten, dass es unmöglich sei. Aber der Strohhalm, der Strohhalm und der Ertrinkende! Der Mensch und seine Hoffnung! Er hofft, solange er lebt, und am Grabe pflanzt er sie neu auf.

Der Dampfer war aus dem Gesichtskreis verschwunden und mit ihm das letzte Rauchwölkchen.

Ein Stöhnen neben mir ließ mich den Kopf wenden.

Es war der Kapitän.

Sein sonst ziegelrotes Gesicht war fahl geworden. Aber plötzlich schoss dunkle Röte hinein, die Brust hob sich tief, unter den buschigen Augenbrauen brach ein Flammenmeer hervor. Er drehte sich halb um:

»Kinners, ick gläuw, et geiht doch! Kinners, wollen wir' s probieren?«

»Ja, Käpten!«, erklang es einstimmig aus einem Dutzend Kehlen. Dann folgte noch ein »Jau, jau«. Das kam von Ubbo, dem Leichtmatrosen, der Ostfriese war — geradeswegs ut Jeiver, jau, jau.

Also war's beschlossen Der erste Offizier schien eine Einwendung machen zu wollen, unterließ es aber rechtzeitig. Er hätte mehr als ein Dutzend Stimmen gegen sich gehabt. Auch die meine.

Die eine Jolle wurde klargemacht, die Bordwand an einer Stelle niedergelegt.

Nein, ich hatte nichts dagegen einzuwenden gehabt. Aber nun, als ich die Vorbereitungen sah und selbst mit Hand anlegte — Gott, o Gott, wie soll das gehen? Jetzt nur nicht lange denken, jetzt musste man rasch mit dem Leben abrechnen.

Bei uns hieß es nicht: Freiwillige vor! — »Jochen! Rudolf! Fred! Sepp!«, bestimmte der Kapitän.

Vier Mann waren zum Rudern nötig. Der Kapitän hatte eine sehr gute Auswahl getroffen. Das sah ich sofort. Nun fehlte noch der Mann zum Steuern.

Die blauen, strahlenden Augen unter den buschigen Brauen wanderten im Halbkreis herum und leuchteten die Umstehenden ab. Sie wanderten über den ersten Steuermann und blieben auf mir haften.

Mir stockte der Atem. Ich fühlte, wie mir das Blut siedend heiß zum Kopf schoss. Vertrauen in Lebensgefahr wiegt schwer.

Aber, o Schreck! Da verließ auch mich das Leuchten und haftete auf dem finnischen Bootsmann.

»Bootsen, Ihr stüert!«

Eine tiefe Bitterkeit stieg in mir auf. Aber recht so, recht so! Dieser alte, vierschrötige Seebär war doch am Ende mehr wert als ich junger Kerl, wenn's galt, ein Boot abzubringen.

Der Bootsmann kugelte sich davon — Himmel!, war der Kerl unförmlich, besonders wenn er so rannte. Er musste unbedingt noch einmal in seine Kabine, die er mit dem Segelmacher teilte, ganz gewiss, um erst noch einen guten Labe- und Krafttrunk aus der Ölbuttel zu tun — vielleicht mit en bäten Rum mang.

Ehe er wieder kam, spielte sich noch ein kleiner Vorgang ab. »Ein Edelknecht, sanft und keck, tritt aus der Knappen zagendem Chor«, sagt Schiller. Gezagt wurde hier freilich nicht, aber eine schüchterne Stimme rief: »Ach, Herr Kapitän, seien Sie doch so gut und erlauben Sie mir...«

»Du bleibst!!«

Zerknirscht trat der Knabe zurück. Da kam der Bootsmann Petroleum wieder. Ganz richtig mit einer fettigen Schnut. Aus den Mundwinkeln troff noch das Öl.

»Denn man tau!«

Bei uns war alles fertig. Wir konnten das Boot nicht erst ohne Besatzung aufs Wasser auszuschwingen versuchen. Ein Mann mindestens musste schon drin sein, um mit Hakenstange und Wricken sein Möglichstes zu tun, das Boot vor dem Zermalmtwerden an den Schiffsplanken zu bewahren.

Die vier Matrosen hingen in den Wanten, der Bootsmann stieg ein — dem Tode geweiht.

Niemals konnte ich glauben, dass es gelingen würde. Niemand glaubte dran. Aber jeder verstand auch, weshalb es der Kapitän versuchen wollte. Ehe das Äußerste nicht getan ist, hat ein Gewissen keine Ruhe. Für... später ist's wichtig. Der Mensch braucht inneren Frieden.

Der Kapitän stand und beobachtete die anrollenden und anprallenden Wellen. Sein ausgestreckter Arm ging auf und nieder, auf und nieder wie die Wogen. Auch die wilden Wellen haben ihre Gesetze. Nach drei hohen kommt eine kleinere. Oder eine noch, noch viel mächtigere. Man muss die kleinste abpassen.

Wieder auf, wieder nieder!

Jetzt, jetzt...

»Lot gahn!!«, brüllte der Befehl.

Das Boot wurde abgeschoben, auf einen schäumenden Wogenkamm hinauf, hinein in das fürchterliche Chaos.

Ja, ja, die ›kleinere‹ Welle war richtig getroffen. Aber sie war immer noch groß genug, auch den mächtigsten Schiffskörper wie eine hohle Nuss an einer Felswand zu zerdrücken.

Nein, es gelang nicht. Gott sei dir gnädig, Bootsmann! Kapitän Düwel wird daheim für dein Weib und deine Kinder sorgen. Das weißt du, ohne Versprechen und ohne Abschied.

Krach!!! Ein paar Planken und Splitter, dann waren auch diese nicht mehr zu sehen.

Und der Bootsmann? Den hatte es auch zerkrachen wollen, aber in dem Augenblick, als alles in Trümmer ging, war er wie mit der Sprungkraft eines Panthers empor geschnellt und hing unversehrt in den Wanten.

»Krrrruzitürken noch mal!«, sagte der Alois.

»Vrrrdammich ewig!«, sagte Petroleum.

»Den anderen Kutter klar!«, sagte Kapitän Düwel.

Es geschah. Wer wollte dem Kapitän widersprechen!

»Bootsen, Ihr müsst's anders probieren.«

»O tjo, dat heff ick mi gliks dacht.«

O Jammer, o Graus! Er ging zum zweiten Mal ins Boot, in den Tod. War nicht das Schicksal versucht, wenn er zum zweiten Mal...

»Lot gahn!!«

Wieder dort unten in der weißbrodelnden Wasserhölle der fürchterliche Kampf! Das Abbringen war doch erst die Vorbereitung zum entsetzlichen Ringen um das Leben der Schiffbrüchigen.

Krach!!, zersplitterte der Kutter.

Aber wieder der Panthersprung, und der Bootsmann hing unversehrt in den Wanten. Mir war's unfasslich, wie dieser dicke Affe sich den fletschenden Zähnen des sicheren Todes entwand.

Dieses Mal fluchte er nicht.

»Al wedder gaut gahn«, sagte er, und es klang fast feierlich.

Die anderen sagten nichts. Keiner fand ein Wort.

Und doch. Da hörte man eine tieferregte Stimme, die sich gleich den Wogen unten überschlagen wollte:

»Gottvrrrdammich ewig und mache mich blind!«

Der Kapitän hatte es heiser hervorgestoßen. Der Mann, der sonst die Hände faltete, hatte diesen fürchterlichen Fluch herausgeschrien. Ich will nicht beschreiben, wie er dabei aussah. Eine losgelassene ungebändigte Kraft, ein Prometheus, der den Kampf mit Himmel und Hölle aufnimmt. Man sah nicht mehr die krummen Säbelbeine und die kleine Gestalt. Man sah einen Titanen, der dem Zeus zu drohen wagte.

»Vrrrdammich ewig und mache mich blind! Klar den Kutter!! Hans, treck mi mal de Stäweln ut!«

Damit klammerte er sich an der Bordwand fest und hielt dem Jungen das erste Säbelbein hin, bekleidet mit einem langen Seestiefel.

In dem Augenblick schoss Mister Rugby auf ihn zu.

»Um Gottes willen, Gustav, was willst du tun?«

»Ok noch den letzten Kutter riskieren.«

»Was, du willst selber ins Boot!!«

»Tjo.«

»Das wirst du nicht tun!«

»Gah un hang' di!«

»Das darfst du nicht. Denk' an deine Kinder, an Angela...!«

»Segg ehr enn schönen Gruß, un se schall sick neben di uphangen! ' Na, Slüngel, ward dat bald?«

Die Stiefel waren von den Beinen herunter, das Boot aus den Klampen heraus und der erste Offizier in der Kajüte verschwunden.

Der Kutter war das größte Boot, bestimmt, bei der letzten Rettung die ganze Mannschaft möglicherweise aufzunehmen. Wie wird's erst dem Kutter ergehen!!

Der Kapitän stand barfuß oben auf der Reling, zählte die Wogen und schlug den Takt dazu.

»Lot gahn!!«

Er sprang erst hinein, als es abgeschoben wurde, gleichzeitig ergriff er den Riemen und begann mit Todesmut zu wricken. Man versteht darunter eine schraubenartige Bewegung, die mit einem einzelnen Ruder, das hinten am Boot in einer Rolle liegt, hervorgerufen wird, um loszukommen.

Also bis zum Wricken war es geglückt, und er hielt das Boot, obgleich es eigentlich war, als wolle ein einzelner Mensch sich einer Schneelawine entgegenstellen, um sie aufzuhalten. Jeden Augenblick musste es zerschellen.

»Jumpt!!«

Er hatte wahrhaftig die Oberhand über die Wogen erhalten, und die vier Matrosen konnten hinabspringen. Das heißt auch etwas, hinabspringen! Sie mussten es tun, während die Bark gerade auf See überging. Dadurch entstand an Luv (d. i. an der Windseite) eine Wassertiefe, die freilich annähernd sechs Meter zeigte.

Der einzig mögliche Sprung war immerhin ein gefährliches Wagnis.

Die vier Matrosen gehorchten dem Befehl und »jumpten« hinunter ins Boot. Aber gleichzeitig erschien eine fünfte Gestalt auf der Bordwand, löste sich und sprang ebenfalls hinab. Einen Augenblick sah ich das Antlitz des Springenden, während er an mir vorüberkam. Diesmal war es nicht das schüchterne, verlegene Antlitz, das er für gewöhnlich zeigte, sondern ein eisern entschlossenes wie Sankt Michael, als er dem Drachen zu Leibe rückte.

Hein war gerade auf den Kapitän drauf gesprungen, wenigstens gegen seine Brust. Dort schmiegte er sich einige Sekunden an, bis er abgeschüttelt und achtern ins Boot geschleudert wurde.

»O, du Satan!«

Es war übrigens ganz gut, dass die Ruderknechte einen Ersatzmann hatten, denn die anderen waren nicht so glücklich gesprungen. Der Jochen war auf den Boden des Kutters gefallen, und der Sepp war ihm mit seinen Stiefeln gerade ins Gesicht gesprungen und hatte ihm die Vorderzähne eingetreten. Tat nichts. Zum Pullen braucht man keine Zähne, und Jochen Soßensnut konnte seinen Tabak künftig ja auf den Kusen kauen. Rudolf hatte sich den linken Oberschenkelknochen zerschlagen; aber er hatte noch das andere Bein, um sich im Rudern festzustemmen. Schlimmer war's, dass Fred den rechten Arm gebrochen und den linken ausgekugelt hatte. Da war der Ersatzmann sehr gut. Denn es handelte sich um Tod und Leben. Kamen sie nicht los, so waren alle fünf Menschenleben rettungslos verloren.

»Pullt, Jungens, pullt!!!«, brüllte der Kapitän Er war blaurot vor Anstrengung.

Sie pullten, was sie pullen konnten, sie holten durch, dass sich die Riemen bogen, aber frei kamen sie nicht. Sie konnten sich gerade halten, aber dort, dort kam die Todeswoge angerast. Mir stand das Herz still, und die Haare sträubten sich.

»Pullt, Jungens, pullt, hoooolt... durch!«, brüllte unten der Kapitän. Er begann mit diesem heulenden Befehl schon den Takt anzugeben. Dann fing er im Takt zu heulen an. Ein Lied im Todesschrecken.